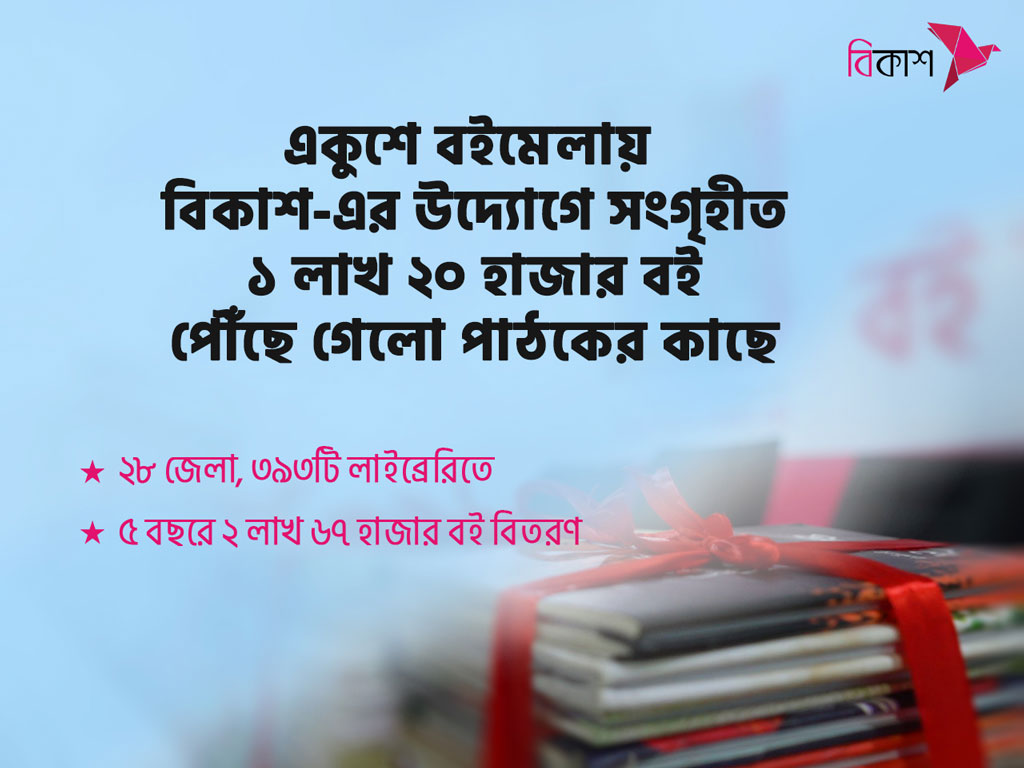

সারা দেশের সব শ্রেণির পাঠকদের বই পড়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে চলতি বছর ২৮টি জেলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৩৯৩টি লাইব্রেরির পাঠকদের কাছে ১ লাখ ২০ হাজার বই পৌঁছে দিয়েছে বিকাশ। এর সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো ট্রাস্ট।

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণে আসা লেখক-পাঠক-দর্শনার্থীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে বিকাশ। পাশাপাশি, বিকাশের অর্থায়নে আরও বই কিনে যুক্ত করা হয় এই উদ্যোগে। ‘মেধার বিকাশ ঠেকায় কে’-স্লোগানে পরিচালিত হয় বই সংগ্রহ কার্যক্রম।

সারা দেশের সব বয়সী পাঠকদের কাছে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, বিজ্ঞানবিষয়ক, ধর্মীয়, আত্ম উন্নয়নমূলক বইসহ বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বই সহজলভ্য করতে বিকাশ এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বিকাশ গত সাত বছর ধরে বইমেলার মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত রয়েছে। গত ৫ বছর ধরে বই সংগ্রহ উদ্যোগ চালু রয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুলসহ বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরিতে মোট ২ লাখ ৬৭ হাজার বই বিতরণ করেছে বিকাশ। বিকাশের উদ্যোগে বই সংগ্রহ ও বিতরণের এই আয়োজনে গত বছর থেকে যুক্ত হয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

চুয়াডাঙ্গার স্বয়ম্ভর পাবলিক লাইব্রেরিতে বই দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় চলতি বছরের বিতরণ কার্যক্রম। পরবর্তীতে কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, যশোর, ফরিদপুর, নওগাঁ, সিলেট, বান্দরবান, পাবনা, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, ফেনী, নোয়াখালি, কুমিল্লা, রাজবাড়ি, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, নেত্রকোনা, বরিশাল ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এসব বই পৌঁছে দেওয়া হয়।

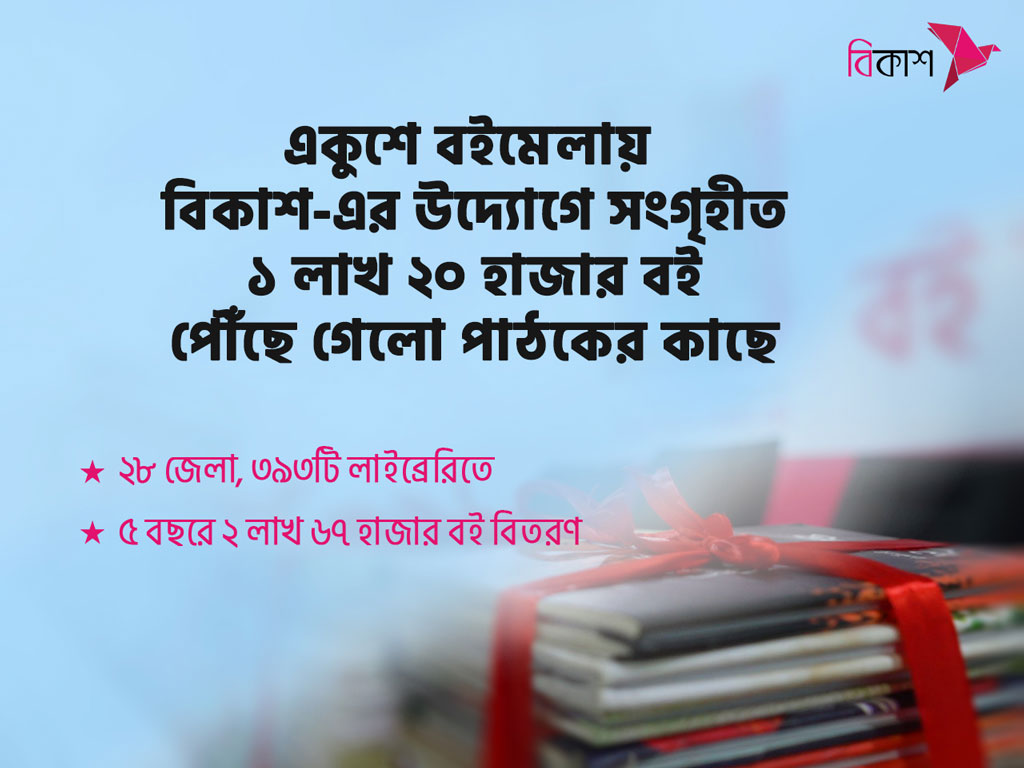

সারা দেশের সব শ্রেণির পাঠকদের বই পড়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে চলতি বছর ২৮টি জেলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৩৯৩টি লাইব্রেরির পাঠকদের কাছে ১ লাখ ২০ হাজার বই পৌঁছে দিয়েছে বিকাশ। এর সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো ট্রাস্ট।

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণে আসা লেখক-পাঠক-দর্শনার্থীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে বিকাশ। পাশাপাশি, বিকাশের অর্থায়নে আরও বই কিনে যুক্ত করা হয় এই উদ্যোগে। ‘মেধার বিকাশ ঠেকায় কে’-স্লোগানে পরিচালিত হয় বই সংগ্রহ কার্যক্রম।

সারা দেশের সব বয়সী পাঠকদের কাছে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, বিজ্ঞানবিষয়ক, ধর্মীয়, আত্ম উন্নয়নমূলক বইসহ বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বই সহজলভ্য করতে বিকাশ এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বিকাশ গত সাত বছর ধরে বইমেলার মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত রয়েছে। গত ৫ বছর ধরে বই সংগ্রহ উদ্যোগ চালু রয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুলসহ বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরিতে মোট ২ লাখ ৬৭ হাজার বই বিতরণ করেছে বিকাশ। বিকাশের উদ্যোগে বই সংগ্রহ ও বিতরণের এই আয়োজনে গত বছর থেকে যুক্ত হয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

চুয়াডাঙ্গার স্বয়ম্ভর পাবলিক লাইব্রেরিতে বই দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় চলতি বছরের বিতরণ কার্যক্রম। পরবর্তীতে কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, যশোর, ফরিদপুর, নওগাঁ, সিলেট, বান্দরবান, পাবনা, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, ফেনী, নোয়াখালি, কুমিল্লা, রাজবাড়ি, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, নেত্রকোনা, বরিশাল ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এসব বই পৌঁছে দেওয়া হয়।

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

৪১ মিনিট আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২ ঘণ্টা আগে

দেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

৭ ঘণ্টা আগে

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) সেপ্টেম্বর মাসে বাড়লেও অক্টোবরে এসে আবারও কমেছে দেশের মূল্যস্ফীতি। সরকারি হিসাবে সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি।

৭ ঘণ্টা আগেআবু বকর ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার সক্ষমতা প্রায় চার গুণ বাড়িয়ে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে। এই বিশাল উদ্যোগ শুধু বন্দরের সম্প্রসারণ নয়; এটি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে নতুন অবস্থানে পৌঁছানোরও প্রস্তুতি।

এই লক্ষ্যপথে পৌঁছাতে এখন থেকে জোর দেওয়া হচ্ছে অবকাঠামোগত সমন্বয়ে। এ জন্য মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক ও রেল সংযোগকে আধুনিক এবং সমন্বিত করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর সহযোগিতা চেয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের। কারণ, আগামী দুই দশকে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের চাপ বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বাড়বে।

সম্প্রতি বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বন্দরের এই ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০২৫ থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতার ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ধাপভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব আসে। পরে বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের গভীর নজরদারিতে।

ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে বছরে ১৩ লাখ এবং জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) ২০ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই বন্দরের সক্ষমতা রয়েছে ৩৩ লাখ টিইইউ। ২০৩০ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ৪০ লাখ টিইইউ। এর মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর (৮ লাখ), বে টার্মিনাল সিটি-১ (১৮ লাখ), পতেঙ্গা টার্মিনাল (৫ লাখ) ও লালদিয়া টার্মিনাল (৯ লাখ) টিইইউ হারে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে।

একইভাবে চলমান এই প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে বে টার্মিনাল (সিটি-২) তৈরি সম্পন্ন হবে। এতে করে আরও ১৮ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে। পাশাপাশি ২০৩৫-২০৪০ সালের মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালগুলো চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মাতারবাড়ীতে নতুন করে ১৬ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা তৈরি হবে। সব মিলিয়ে ২০৪০ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ, যা বর্তমান সক্ষমতার প্রায় চার গুণ।

বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখন একাধিক অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এগুলোর মধ্যে লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তির পর্যায়ে, বে টার্মিনাল দ্রুত এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাস্তবায়ন প্রায় শেষের পথে। জাইকার সহায়তায় চলমান ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রকল্পের বেসলাইন রিপোর্টেও ২০৪০ সালের মধ্যে ১০ দশমিক ৭ মিলিয়ন টিইইউ হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্যমতে, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ঘিরে তিনটি মন্ত্রণালয়ের (নৌ, সড়ক ও রেল) সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বে টার্মিনাল ও কর্ণফুলী টানেল হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প এরই মধ্যে পরিকল্পনায় আছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে ছয় রুটে তিন জোড়া ট্রেনের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবহন করছে; বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে এটি আট রুটে বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মাতারবাড়ী টার্মিনালের দ্বিতীয় পর্যায় চালু হলে ফাসিয়াখালী সংযোগ সড়ক ও রেলট্র্যাকের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে; যা আগেভাগে সমন্বয় করা জরুরি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্তমানে পতেঙ্গা টার্মিনাল পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করছে। বে টার্মিনালের কাজ এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে ২০৪০ সালের মধ্যে আমরা ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ হ্যান্ডলিং সক্ষমতায় পৌঁছাব।’

অন্যদিকে, দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর ঘিরে সরকারের এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য বেশ স্বস্তিজনক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা। চট্টগ্রাম পোর্ট ইউজার্স ফোরামের সভাপতি আমির হুমায়ুন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বন্দরের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক, তবে প্রকল্পগুলোর এই উন্নয়ন যেন জনগণকে অন্ধকারে রেখে না হয় এবং বিদেশিদের হাতে না চলে যায়। তাই সব কাজ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করা উচিত।’

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার সক্ষমতা প্রায় চার গুণ বাড়িয়ে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে। এই বিশাল উদ্যোগ শুধু বন্দরের সম্প্রসারণ নয়; এটি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে নতুন অবস্থানে পৌঁছানোরও প্রস্তুতি।

এই লক্ষ্যপথে পৌঁছাতে এখন থেকে জোর দেওয়া হচ্ছে অবকাঠামোগত সমন্বয়ে। এ জন্য মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক ও রেল সংযোগকে আধুনিক এবং সমন্বিত করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর সহযোগিতা চেয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের। কারণ, আগামী দুই দশকে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের চাপ বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বাড়বে।

সম্প্রতি বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বন্দরের এই ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০২৫ থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতার ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ধাপভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব আসে। পরে বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের গভীর নজরদারিতে।

ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে বছরে ১৩ লাখ এবং জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) ২০ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই বন্দরের সক্ষমতা রয়েছে ৩৩ লাখ টিইইউ। ২০৩০ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ৪০ লাখ টিইইউ। এর মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর (৮ লাখ), বে টার্মিনাল সিটি-১ (১৮ লাখ), পতেঙ্গা টার্মিনাল (৫ লাখ) ও লালদিয়া টার্মিনাল (৯ লাখ) টিইইউ হারে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে।

একইভাবে চলমান এই প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে বে টার্মিনাল (সিটি-২) তৈরি সম্পন্ন হবে। এতে করে আরও ১৮ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে। পাশাপাশি ২০৩৫-২০৪০ সালের মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালগুলো চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মাতারবাড়ীতে নতুন করে ১৬ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা তৈরি হবে। সব মিলিয়ে ২০৪০ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ, যা বর্তমান সক্ষমতার প্রায় চার গুণ।

বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখন একাধিক অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এগুলোর মধ্যে লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তির পর্যায়ে, বে টার্মিনাল দ্রুত এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাস্তবায়ন প্রায় শেষের পথে। জাইকার সহায়তায় চলমান ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রকল্পের বেসলাইন রিপোর্টেও ২০৪০ সালের মধ্যে ১০ দশমিক ৭ মিলিয়ন টিইইউ হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্যমতে, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ঘিরে তিনটি মন্ত্রণালয়ের (নৌ, সড়ক ও রেল) সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বে টার্মিনাল ও কর্ণফুলী টানেল হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প এরই মধ্যে পরিকল্পনায় আছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে ছয় রুটে তিন জোড়া ট্রেনের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবহন করছে; বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে এটি আট রুটে বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মাতারবাড়ী টার্মিনালের দ্বিতীয় পর্যায় চালু হলে ফাসিয়াখালী সংযোগ সড়ক ও রেলট্র্যাকের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে; যা আগেভাগে সমন্বয় করা জরুরি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্তমানে পতেঙ্গা টার্মিনাল পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করছে। বে টার্মিনালের কাজ এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে ২০৪০ সালের মধ্যে আমরা ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ হ্যান্ডলিং সক্ষমতায় পৌঁছাব।’

অন্যদিকে, দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর ঘিরে সরকারের এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য বেশ স্বস্তিজনক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা। চট্টগ্রাম পোর্ট ইউজার্স ফোরামের সভাপতি আমির হুমায়ুন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বন্দরের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক, তবে প্রকল্পগুলোর এই উন্নয়ন যেন জনগণকে অন্ধকারে রেখে না হয় এবং বিদেশিদের হাতে না চলে যায়। তাই সব কাজ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করা উচিত।’

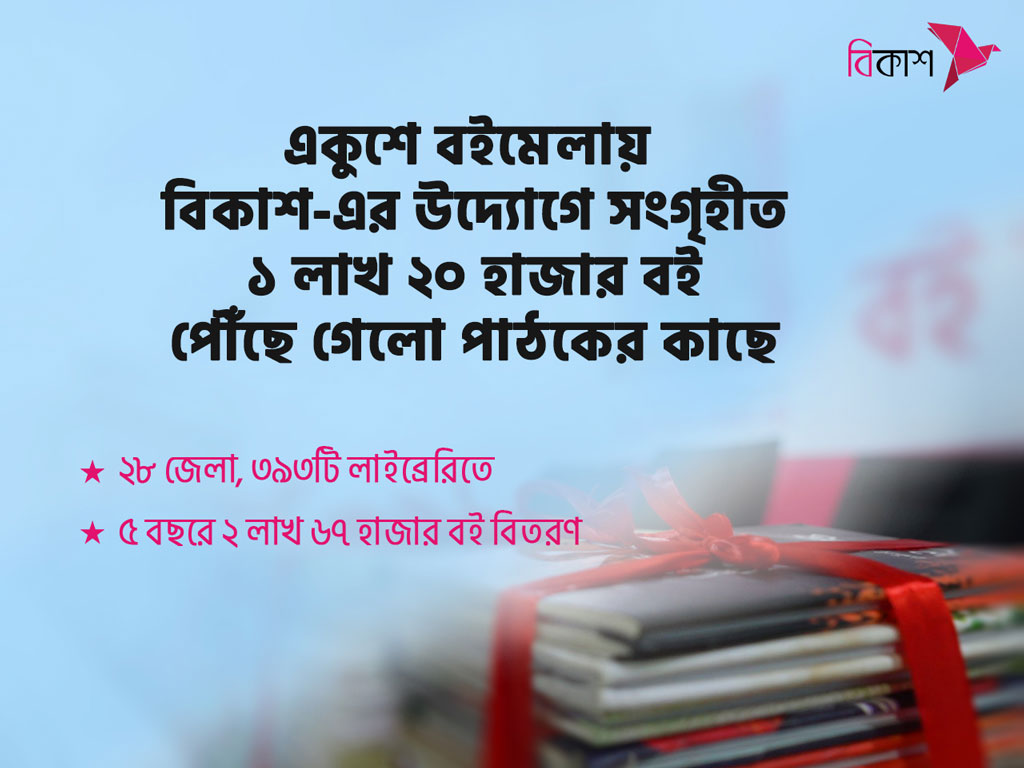

সারা দেশের সব শ্রেণির পাঠকদের বই পড়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে চলতি বছর ২৮টি জেলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৩৯৩টি লাইব্রেরির পাঠকদের কাছে ১ লাখ ২০ হাজার বই পৌঁছে দিয়েছে বিকাশ। এর সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো ট্রাস্ট।

০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২ ঘণ্টা আগে

দেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

৭ ঘণ্টা আগে

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) সেপ্টেম্বর মাসে বাড়লেও অক্টোবরে এসে আবারও কমেছে দেশের মূল্যস্ফীতি। সরকারি হিসাবে সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি।

৭ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের কিছু জমি আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে আমদানিও বন্ধ। এর সুযোগ নিচ্ছেন মজুতকারীরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গত মৌসুমের পেঁয়াজের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মজুত রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশই শেষ। নতুন মৌসুমের মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজ আবাদ শুরু হয়েছে। বাজারে আসতে এখনো দেড় থেকে দুই মাস লাগবে। আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বাজারের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদি আমদানি করার প্রয়োজন হয়, তবে শিগগির অনুমোদন দেওয়া হবে।

গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচা, মালিবাগ, মানিকনগরসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে ছোট আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১১০ টাকা কেজি। কিছুটা বড় আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহ আগে এই পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০-৮৫ টাকা কেজি। সে হিসাবে এক সপ্তাহে দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০-৩৫ টাকা।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত এক সপ্তাহে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৭০-৮০ টাকা কেজি। অবশ্য টিসিবি এটিও বলেছে, গত বছর এই সময় পেঁয়াজের দাম ছিল ১৩০-১৫০ টাকা কেজি।

রাজধানীর সেগুনবাগিচা বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা মো. সিফাত বলেন, এত দিন দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকায় দাম স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোকামগুলোয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমেছে, যার প্রভাব পড়েছে দামে। শনিবার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত কেজিপ্রতি ১৫-২৫ টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম।

তবে পাইকারিতে দাম কিছুটা কমেছে। গতকাল রাজধানীর পেঁয়াজের আড়ত শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৯০-৯৫ টাকা কেজি, যা মঙ্গলবার ছিল ৯৫-১০০ টাকা কেজি এবং সোমবার ছিল ৯০-৯৫ টাকা কেজি। আর এক সপ্তাহ আগে বিক্রি হয়েছে ৬৫-৭০ টাকা কেজি। সে হিসাবে গত এক সপ্তাহে শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ২৫ টাকা বেড়েছে।

রাজধানীর শ্যামবাজারের পেঁয়াজের আড়তদার অপু ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৯০ জনেরই পেঁয়াজ বিক্রি শেষ। সর্বোচ্চ ১০ জন কৃষকের হাতে এখন পেঁয়াজের মজুত আছে। এতে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হাটগুলোয় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে, যার প্রভাব পাইকারি ও খুচরায় পড়ছে। তবে বাজারে সরবরাহ ভালো থাকলে দাম কিছুটা কমে, সরবরাহ কমে গেলে দাম বাড়ে। এটাই কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য।

মো. মিঠু বলেন, দেশে নতুন পেঁয়াজ উঠতে এখনো দেড় মাস লাগবে। সেই পর্যন্ত মানুষ যদি বর্তমান দামে পেঁয়াজ খেতে পারে, তবে আমদানি করার প্রয়োজন নেই। আর সরকার যদি চায়, দাম কমাবে, তবে আমদানির দুয়ার খুলতে হবে।

জানা যায়, ফরিদপুর, পাবনাসহ বিভিন্ন হাটে মঙ্গলবার প্রতি মণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪ হাজার ২০০ টাকা, যা গতকাল কিছুটা কমে ৩ হাজার ৮০০ টাকায় নেমেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে দুই ধাপে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। রবি মৌসুমের শুরুতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ রোপণ করা হয়। এ জাতের পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। মুড়িকাটা পেঁয়াজ উত্তোলন শেষ হলে একই জমিতে কৃষক হালি বা বীজ পেঁয়াজ রোপণ করেন। এ পেঁয়াজ মাচা বা বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ ঘরে দীর্ঘদিন মজুত রাখা হয়; যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা শেষার্ধে দেশে মুড়িকাটা পেঁয়াজের উত্তোলন শুরু হবে। ফলে আগামী অন্তত দেড় মাস দেশে পেঁয়াজের সরবরাহ ধারাবাহিকভাবে কমবে। এতে অনেক ব্যবসায়ী আমদানির পরামর্শ দিয়েছেন।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করেছিল, পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পার হলেই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে শুল্ক-কর ছাড় দেওয়ারও সুপারিশ করেছে কমিশন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, কৃষিসচিব জানিয়েছেন, ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে। সুতরাং ঘাটতি হবে না। তবে কয়েকটি সংস্থাকে বাজারের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। সত্যিই যদি ঘাটতি থাকে, তবে আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্ভিদ সংগনিরোধ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিপত্র (আইপি) দেওয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, দেশে ২৬-২৭ লাখ টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছে ৩৮ লাখ টন। তবে এরপরও প্রতিবছর ৬-৭ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি হয় দেশে।

জানতে চাইলে ডিএইর প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (আমদানি) বনি আমিন খান বলেন, ‘এখন পেঁয়াজ আমদানির কোনো আবেদনই আমাদের কাছে নেই। সরকার আমদানির অনুমোদন দিলে আবেদন নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।’

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের কিছু জমি আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে আমদানিও বন্ধ। এর সুযোগ নিচ্ছেন মজুতকারীরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গত মৌসুমের পেঁয়াজের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মজুত রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশই শেষ। নতুন মৌসুমের মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজ আবাদ শুরু হয়েছে। বাজারে আসতে এখনো দেড় থেকে দুই মাস লাগবে। আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বাজারের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদি আমদানি করার প্রয়োজন হয়, তবে শিগগির অনুমোদন দেওয়া হবে।

গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচা, মালিবাগ, মানিকনগরসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে ছোট আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১১০ টাকা কেজি। কিছুটা বড় আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহ আগে এই পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০-৮৫ টাকা কেজি। সে হিসাবে এক সপ্তাহে দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০-৩৫ টাকা।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত এক সপ্তাহে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৭০-৮০ টাকা কেজি। অবশ্য টিসিবি এটিও বলেছে, গত বছর এই সময় পেঁয়াজের দাম ছিল ১৩০-১৫০ টাকা কেজি।

রাজধানীর সেগুনবাগিচা বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা মো. সিফাত বলেন, এত দিন দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকায় দাম স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোকামগুলোয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমেছে, যার প্রভাব পড়েছে দামে। শনিবার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত কেজিপ্রতি ১৫-২৫ টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম।

তবে পাইকারিতে দাম কিছুটা কমেছে। গতকাল রাজধানীর পেঁয়াজের আড়ত শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৯০-৯৫ টাকা কেজি, যা মঙ্গলবার ছিল ৯৫-১০০ টাকা কেজি এবং সোমবার ছিল ৯০-৯৫ টাকা কেজি। আর এক সপ্তাহ আগে বিক্রি হয়েছে ৬৫-৭০ টাকা কেজি। সে হিসাবে গত এক সপ্তাহে শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ২৫ টাকা বেড়েছে।

রাজধানীর শ্যামবাজারের পেঁয়াজের আড়তদার অপু ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৯০ জনেরই পেঁয়াজ বিক্রি শেষ। সর্বোচ্চ ১০ জন কৃষকের হাতে এখন পেঁয়াজের মজুত আছে। এতে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হাটগুলোয় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে, যার প্রভাব পাইকারি ও খুচরায় পড়ছে। তবে বাজারে সরবরাহ ভালো থাকলে দাম কিছুটা কমে, সরবরাহ কমে গেলে দাম বাড়ে। এটাই কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য।

মো. মিঠু বলেন, দেশে নতুন পেঁয়াজ উঠতে এখনো দেড় মাস লাগবে। সেই পর্যন্ত মানুষ যদি বর্তমান দামে পেঁয়াজ খেতে পারে, তবে আমদানি করার প্রয়োজন নেই। আর সরকার যদি চায়, দাম কমাবে, তবে আমদানির দুয়ার খুলতে হবে।

জানা যায়, ফরিদপুর, পাবনাসহ বিভিন্ন হাটে মঙ্গলবার প্রতি মণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪ হাজার ২০০ টাকা, যা গতকাল কিছুটা কমে ৩ হাজার ৮০০ টাকায় নেমেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে দুই ধাপে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। রবি মৌসুমের শুরুতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ রোপণ করা হয়। এ জাতের পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। মুড়িকাটা পেঁয়াজ উত্তোলন শেষ হলে একই জমিতে কৃষক হালি বা বীজ পেঁয়াজ রোপণ করেন। এ পেঁয়াজ মাচা বা বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ ঘরে দীর্ঘদিন মজুত রাখা হয়; যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা শেষার্ধে দেশে মুড়িকাটা পেঁয়াজের উত্তোলন শুরু হবে। ফলে আগামী অন্তত দেড় মাস দেশে পেঁয়াজের সরবরাহ ধারাবাহিকভাবে কমবে। এতে অনেক ব্যবসায়ী আমদানির পরামর্শ দিয়েছেন।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করেছিল, পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পার হলেই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে শুল্ক-কর ছাড় দেওয়ারও সুপারিশ করেছে কমিশন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, কৃষিসচিব জানিয়েছেন, ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে। সুতরাং ঘাটতি হবে না। তবে কয়েকটি সংস্থাকে বাজারের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। সত্যিই যদি ঘাটতি থাকে, তবে আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্ভিদ সংগনিরোধ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিপত্র (আইপি) দেওয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, দেশে ২৬-২৭ লাখ টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছে ৩৮ লাখ টন। তবে এরপরও প্রতিবছর ৬-৭ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি হয় দেশে।

জানতে চাইলে ডিএইর প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (আমদানি) বনি আমিন খান বলেন, ‘এখন পেঁয়াজ আমদানির কোনো আবেদনই আমাদের কাছে নেই। সরকার আমদানির অনুমোদন দিলে আবেদন নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।’

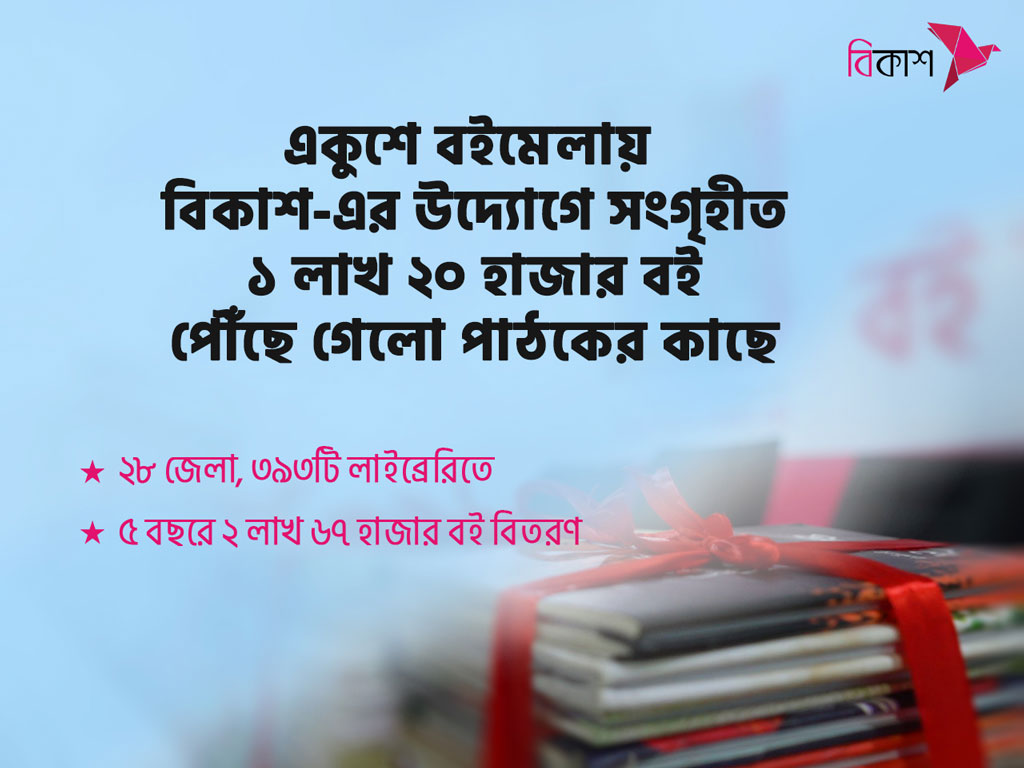

সারা দেশের সব শ্রেণির পাঠকদের বই পড়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে চলতি বছর ২৮টি জেলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৩৯৩টি লাইব্রেরির পাঠকদের কাছে ১ লাখ ২০ হাজার বই পৌঁছে দিয়েছে বিকাশ। এর সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো ট্রাস্ট।

০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

৪১ মিনিট আগে

দেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

৭ ঘণ্টা আগে

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) সেপ্টেম্বর মাসে বাড়লেও অক্টোবরে এসে আবারও কমেছে দেশের মূল্যস্ফীতি। সরকারি হিসাবে সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি।

৭ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। গবেষণা-উন্নয়ন, উৎপাদন সম্প্রসারণ ও মূলধন সংগ্রহে পুঁজিবাজার হতে পারে বড় সহায়তা। তাই নীতিগত স্থিতিশীলতা, কর প্রণোদনা ও স্বচ্ছ বাজারকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি।

আজ বুধবার রাজধানীর গুলশানে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির (বিএপিআই) কার্যালয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও বিএপিআইয়ের মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ও বিএপিআইয়ের সভাপতি আব্দুল মুক্তাদিরের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা জানান, দেশের ওষুধশিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে ২৫৭টি কার্যকর ওষুধ কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ ১৫০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। জিডিপিতে ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের অবদান ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

বিএপিআই সভাপতি এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আব্দুল মুক্তাদির বলেন, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের সরবরাহ, নীতিগত স্থিতিশীলতা ও করকাঠামোর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা জরুরি। বেসরকারি খাতে ঋণগ্রহণ ও রপ্তানি আয় কমছে, যা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আব্দুল মুক্তাদির বলেন, নীতিমালা ঘন ঘন পরিবর্তন করলে বিনিয়োগকারীর আস্থা নষ্ট হয়। পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানির সমান করহার তালিকাভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করে। পাবলিক কোম্পানির জন্য কর সুবিধা নিশ্চিত করা উচিত। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ মানে সম্পদের তারল্য বাড়ানো, যা ব্যাংক আমানতের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক।

ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, পুঁজিবাজারকে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রবৃদ্ধিমুখী করতে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন জোগানে পুঁজিবাজার হতে পারে অন্যতম উৎস।

মমিনুল ইসলাম আরও বলেন, ডিএসইতে বর্তমানে ৩৪টি ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যাল কোম্পানি তালিকাভুক্ত। স্থানীয়ভাবে ৯৮ শতাংশ ওষুধ উৎপাদিত হচ্ছে। মূল বোর্ড ছাড়াও এসএমই এবং অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) বিভিন্ন আকারের প্রতিষ্ঠান দ্রুত লিস্টিং করতে পারবে, যা ব্যাংকনির্ভরতা কমাতে সহায়তা করবে।

ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের এমডি ও বিএপিআই সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. জাকির হোসেন বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও লিস্টিং সুবিধা নিতে পারছে না। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে কর সুবিধা, বিভিন্ন সম্মাননা, ব্র্যান্ড মর্যাদা ও ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। এই সুবিধা শিল্প খাতকে শেয়ারবাজারে আসতে উৎসাহিত করবে।

ডিএসইর পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বলেন, ওষুধশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকাভুক্তি হলে প্রবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ভালো উদ্যোক্তারা বাজারে না এলে দুর্বল প্রতিষ্ঠান সুযোগ নেবে।

ডিএসই পরিচালক রিচার্ড ডি রোজারিও বলেন, অর্জিত মুনাফা কাজে লাগানোর কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ টেকসই নির্ধারণ করে। বড় কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্ত হলে বাজার আরও শক্তিশালী হবে।

ডিএসইর আরেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, বিশ্বের বড় ওষুধ কোম্পানিগুলো নিজ নিজ দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। তালিকাভুক্তি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আস্থা বাড়ায়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এটি একটি বড় সুযোগ।

রেনাটা পিএলসির এমডি ও সিইও সৈয়দ এস কায়সার কবির বলেন, তালিকাভুক্তি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায়। স্বচ্ছ আর্থিক তথ্য পাওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বাংলাদেশ ল্যাম্পস পিএলসির এমডি ও সিইও সিমিন রহমান বলেন, উচ্চ সুদ ও মুদ্রার অবমূল্যায়নে ব্যবসায়ীরা চাপে আছেন। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুকূলে এলে লিস্টিং বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ অ্যাগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অ্যাগ্রোকেমিক্যাল খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। বাধা কমায় নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুঁজিবাজার সচেতনভাবে কাজ করলে নন-লিস্টেড অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হতে আগ্রহ দেখাবে।

দেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। গবেষণা-উন্নয়ন, উৎপাদন সম্প্রসারণ ও মূলধন সংগ্রহে পুঁজিবাজার হতে পারে বড় সহায়তা। তাই নীতিগত স্থিতিশীলতা, কর প্রণোদনা ও স্বচ্ছ বাজারকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি।

আজ বুধবার রাজধানীর গুলশানে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির (বিএপিআই) কার্যালয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও বিএপিআইয়ের মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ও বিএপিআইয়ের সভাপতি আব্দুল মুক্তাদিরের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা জানান, দেশের ওষুধশিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে ২৫৭টি কার্যকর ওষুধ কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ ১৫০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। জিডিপিতে ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের অবদান ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

বিএপিআই সভাপতি এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আব্দুল মুক্তাদির বলেন, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের সরবরাহ, নীতিগত স্থিতিশীলতা ও করকাঠামোর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা জরুরি। বেসরকারি খাতে ঋণগ্রহণ ও রপ্তানি আয় কমছে, যা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আব্দুল মুক্তাদির বলেন, নীতিমালা ঘন ঘন পরিবর্তন করলে বিনিয়োগকারীর আস্থা নষ্ট হয়। পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানির সমান করহার তালিকাভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করে। পাবলিক কোম্পানির জন্য কর সুবিধা নিশ্চিত করা উচিত। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ মানে সম্পদের তারল্য বাড়ানো, যা ব্যাংক আমানতের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক।

ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, পুঁজিবাজারকে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রবৃদ্ধিমুখী করতে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন জোগানে পুঁজিবাজার হতে পারে অন্যতম উৎস।

মমিনুল ইসলাম আরও বলেন, ডিএসইতে বর্তমানে ৩৪টি ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যাল কোম্পানি তালিকাভুক্ত। স্থানীয়ভাবে ৯৮ শতাংশ ওষুধ উৎপাদিত হচ্ছে। মূল বোর্ড ছাড়াও এসএমই এবং অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) বিভিন্ন আকারের প্রতিষ্ঠান দ্রুত লিস্টিং করতে পারবে, যা ব্যাংকনির্ভরতা কমাতে সহায়তা করবে।

ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের এমডি ও বিএপিআই সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. জাকির হোসেন বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও লিস্টিং সুবিধা নিতে পারছে না। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে কর সুবিধা, বিভিন্ন সম্মাননা, ব্র্যান্ড মর্যাদা ও ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। এই সুবিধা শিল্প খাতকে শেয়ারবাজারে আসতে উৎসাহিত করবে।

ডিএসইর পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বলেন, ওষুধশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকাভুক্তি হলে প্রবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ভালো উদ্যোক্তারা বাজারে না এলে দুর্বল প্রতিষ্ঠান সুযোগ নেবে।

ডিএসই পরিচালক রিচার্ড ডি রোজারিও বলেন, অর্জিত মুনাফা কাজে লাগানোর কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ টেকসই নির্ধারণ করে। বড় কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্ত হলে বাজার আরও শক্তিশালী হবে।

ডিএসইর আরেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, বিশ্বের বড় ওষুধ কোম্পানিগুলো নিজ নিজ দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। তালিকাভুক্তি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আস্থা বাড়ায়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এটি একটি বড় সুযোগ।

রেনাটা পিএলসির এমডি ও সিইও সৈয়দ এস কায়সার কবির বলেন, তালিকাভুক্তি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায়। স্বচ্ছ আর্থিক তথ্য পাওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বাংলাদেশ ল্যাম্পস পিএলসির এমডি ও সিইও সিমিন রহমান বলেন, উচ্চ সুদ ও মুদ্রার অবমূল্যায়নে ব্যবসায়ীরা চাপে আছেন। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুকূলে এলে লিস্টিং বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ অ্যাগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অ্যাগ্রোকেমিক্যাল খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। বাধা কমায় নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুঁজিবাজার সচেতনভাবে কাজ করলে নন-লিস্টেড অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হতে আগ্রহ দেখাবে।

সারা দেশের সব শ্রেণির পাঠকদের বই পড়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে চলতি বছর ২৮টি জেলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৩৯৩টি লাইব্রেরির পাঠকদের কাছে ১ লাখ ২০ হাজার বই পৌঁছে দিয়েছে বিকাশ। এর সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো ট্রাস্ট।

০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

৪১ মিনিট আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২ ঘণ্টা আগে

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) সেপ্টেম্বর মাসে বাড়লেও অক্টোবরে এসে আবারও কমেছে দেশের মূল্যস্ফীতি। সরকারি হিসাবে সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি।

৭ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) সেপ্টেম্বর মাসে বাড়লেও অক্টোবরে এসে আবারও কমেছে দেশের মূল্যস্ফীতি। সরকারি হিসাবে সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি। মূলত খাদ্যপণ্যের দাম কমায় অক্টোবরে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় এখন বেশি।

আজ বুধবার মাসিক ভোক্তা মূল্যসূচকে (সিপিআই) মূল্যস্ফীতির এসব তথ্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সিপিআইয়ের তথ্যে দেখা যায়, গত বছরের অক্টোবর মাসে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি কমেছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ১৭ শতাংশের অর্থ হলো ২০২৪ সালের অক্টোবরে যে পণ্য ১০০ টাকায় কিনতে হয়েছিল, একই পণ্য গত অক্টোবরে কিনতে হয়েছে ১০৮ টাকা ১৭ পয়সায়।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি ছিল। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছে। সে লক্ষ্যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত মুদ্রানীতি অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল গড় মূল্যস্ফীতিকে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা। তবে মূল্যস্ফীতি এখনো লক্ষ্যমাত্রার ওপরে থাকায় এই অর্থবছরের জন্য এ লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে।

সিপিআইয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অক্টোবর মাসে দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৭ দশকি ০৮ শতাংশ হয়েছে; যা সেপ্টেম্বরে ছিল ৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। যদিও এক বছর আগে একই সময়ে দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমেছে প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমলেও এ সময় দেশের খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে দেশের খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ; যা সেপ্টেম্বরে কমে হয়েছিল ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

সর্বশেষ এ মাসে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেশি হয়েছে। অক্টোবরে শহরে বেশি দামে পণ্য কিনতে হয়েছে। এ সময় গ্রাম এলাকায় গড় মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ, কিন্তু একই সময়ে শহরে গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ; যা আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল উল্টো। ওই মাসে শহরের তুলনায় গ্রামে মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি ছিল।

অক্টোবরে গ্রাম এলাকায় খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ, খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ ছিল। একই সময়ে শহরের নাগরিকদের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) সেপ্টেম্বর মাসে বাড়লেও অক্টোবরে এসে আবারও কমেছে দেশের মূল্যস্ফীতি। সরকারি হিসাবে সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি। মূলত খাদ্যপণ্যের দাম কমায় অক্টোবরে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় এখন বেশি।

আজ বুধবার মাসিক ভোক্তা মূল্যসূচকে (সিপিআই) মূল্যস্ফীতির এসব তথ্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সিপিআইয়ের তথ্যে দেখা যায়, গত বছরের অক্টোবর মাসে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি কমেছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ১৭ শতাংশের অর্থ হলো ২০২৪ সালের অক্টোবরে যে পণ্য ১০০ টাকায় কিনতে হয়েছিল, একই পণ্য গত অক্টোবরে কিনতে হয়েছে ১০৮ টাকা ১৭ পয়সায়।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি ছিল। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছে। সে লক্ষ্যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত মুদ্রানীতি অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল গড় মূল্যস্ফীতিকে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা। তবে মূল্যস্ফীতি এখনো লক্ষ্যমাত্রার ওপরে থাকায় এই অর্থবছরের জন্য এ লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে।

সিপিআইয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অক্টোবর মাসে দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৭ দশকি ০৮ শতাংশ হয়েছে; যা সেপ্টেম্বরে ছিল ৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। যদিও এক বছর আগে একই সময়ে দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমেছে প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমলেও এ সময় দেশের খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে দেশের খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ; যা সেপ্টেম্বরে কমে হয়েছিল ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

সর্বশেষ এ মাসে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেশি হয়েছে। অক্টোবরে শহরে বেশি দামে পণ্য কিনতে হয়েছে। এ সময় গ্রাম এলাকায় গড় মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ, কিন্তু একই সময়ে শহরে গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ; যা আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল উল্টো। ওই মাসে শহরের তুলনায় গ্রামে মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি ছিল।

অক্টোবরে গ্রাম এলাকায় খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ, খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ ছিল। একই সময়ে শহরের নাগরিকদের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ।

সারা দেশের সব শ্রেণির পাঠকদের বই পড়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে চলতি বছর ২৮টি জেলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৩৯৩টি লাইব্রেরির পাঠকদের কাছে ১ লাখ ২০ হাজার বই পৌঁছে দিয়েছে বিকাশ। এর সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো ট্রাস্ট।

০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

৪১ মিনিট আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২ ঘণ্টা আগে

দেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

৭ ঘণ্টা আগে