মামুনুর রশীদ

যোদ্ধা ও ভিক্ষুকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং চরিত্র নিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি অসাধারণ লেখা ছাপা হয়েছে। লেখাটি নানা কারণেই একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। যদিও এসব কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এমন তুলনামূলক বিশ্লেষণ কখনোই সেভাবে আসেনি। বাঙালি জাতি ঐতিহাসিকভাবেই যুদ্ধের বিষয়ে ভীত। কারণ, যুদ্ধের ইতিহাসে তারা সব সময়ই পরাজয় বরণ করেছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় এবং তারও আগে কলকাতায় এক লাখ সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ করার সময় ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে আলীনগরের সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরও আগে রাজা লক্ষ্মণ সেন মুষ্টিমেয় তুর্কি অশ্বারোহীর কাছে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গিয়েছেন।

ফকির মজনু শাহ্ বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পরেও পরাজিত হয়েছিলেন। এ পরাজয়গুলোর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, নেতৃত্বের কোন্দল, আপসকামিতা, বিশ্বাসঘাতকতাসহ নানা উপাদান রয়েছে। তাই এই অঞ্চলে যে রাজনৈতিক দলগুলো গড়ে উঠেছে, তারা যুদ্ধের বিপরীতে আপসের নীতি গ্রহণ করেছিল। এসবের বিরুদ্ধে যদিও নেতাজি সুভাষ বসু যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু আপসকামীদের কাছে তিনি বিজয়ী হতে পারেননি। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা দেশ শাসনে অপারগ হয়ে একের পর এক সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই আপসকামী বাঙালি যুদ্ধের পথই বেছে নিয়েছিল। যুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছে। বলতে পারি সেটাই হচ্ছে বাঙালির প্রথম বিজয়। এ যুদ্ধের বিরুদ্ধেও আবার বাঙালিদের একটি বড় অংশ নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এর পরের ইতিহাস সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—যে বিজয়ী জাতি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হলো, সেই বিজয়ী জাতিকে ভিক্ষার পথ কেন বেছে নিতে হয়েছিল। এই স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ যোদ্ধার মেরুদণ্ড নির্মাণ করতে পারেনি। দেশটাকে ধনতন্ত্র বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একশ্রেণির রাজনীতিক, আমলা এবং সেনাবাহিনী দ্রুতই যোদ্ধার হাতকে ভিক্ষুকের হাতে পরিণত করে। নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রচেষ্টা এবং গণতন্ত্রের পথকে সুগম করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয় তার মৌল আদর্শগুলো অত্যন্ত চমৎকার। সেখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা—এসব কথা বলা আছে। যদিও সেই সংবিধানে এ দেশে যে অন্য জাতিও বসবাস করে, সেই স্বীকৃতি ছিল না। যার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধ চলেছে এবং এখনো পাহাড়ে সংগ্রাম চলছে। কিন্তু এই যোদ্ধার হাত যখন পরনির্ভরতার হাত হয়ে দাঁড়াল, তখন সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি। বিশেষ করে, আমলাতন্ত্র সব সময়ই বুঝিয়ে এসেছে, বিদেশি সাহায্য ছাড়া এ দেশ চলবে না। যার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে এ দেশে এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এনজিওগুলো ভিক্ষার হাতকে আরও প্রশস্ত করে এবং মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার বিনিময়ে ভিক্ষুকের মতাদর্শে উৎসাহিত করে।

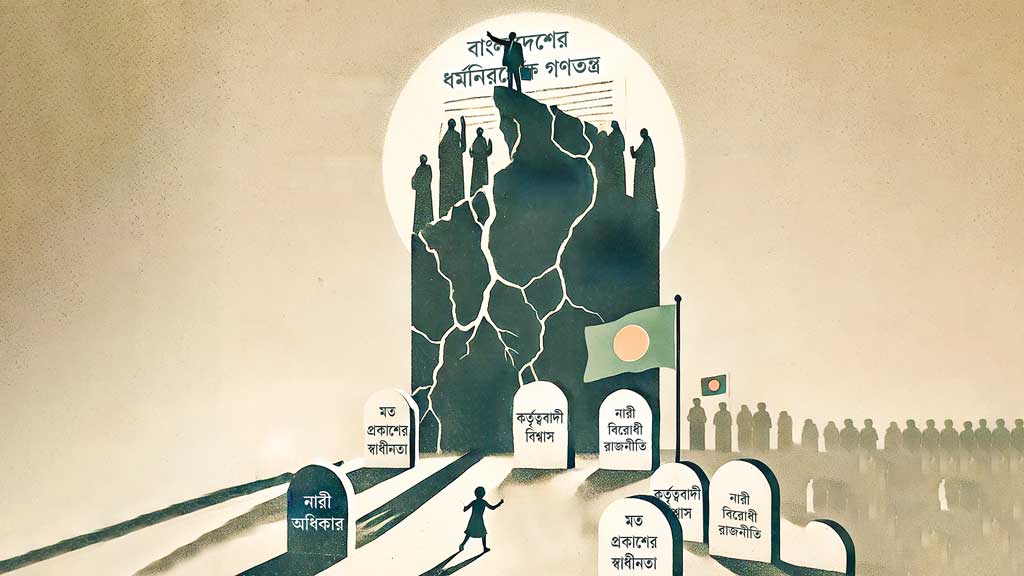

শুধু তা-ই নয়, কালক্রমে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দেখা যায় এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারত্ব কামনা করে। দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সংকটকালে ত্রাতা হিসেবে তারাই আবির্ভূত হয়, যাদের পেছনে আছে পশ্চিমা দেশগুলোর আশীর্বাদ এবং অর্থ। রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে না পেয়ে সমাজতন্ত্রকে সংবিধান থেকে বাদই দিয়ে দেয়। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাও বাদ দেওয়ার পথে। এতে বিদেশি সাহায্য প্রচুর এসেছে, কখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে, কখনো এনজিওর মাধ্যমে। দেশের উৎপাদনশীলতা দেশের সম্পদের প্রতি কোনো আস্থা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। সবাই সোনার বাংলা বলেন, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশের কথা বলেন। অথচ ইতিহাসের দিকে তাকান, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই পূর্ব বাংলার বস্ত্রশিল্প পশ্চিমা দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একটা নিজস্ব বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং মোগলরা আসার পর ঢাকার চকবাজারে আর্মেনিয়ান, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ, ডাচসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য স্থাপনা লক্ষ করা যায়। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় এই বাংলা থেকে বার্ষিক এক কোটি টাকার রাজস্ব তিনি লাভ করতেন।

এত সমৃদ্ধ একটি অতীত যাদের, তারা নিজেদের প্রতি আস্থাবান হতে পারেনি। পাকিস্তান আমলে কতটাই বা বিদেশি সাহায্য আসত? পশ্চিম পাকিস্তানে যে বিপুল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, তার একটা বড় জোগানদার ছিল এই পূর্ব বাংলা। তাজউদ্দীন আহমদ যে ঘোষণা করেছিলেন তিনি মার্কিন সাহায্য নেবেন না, তার পেছনে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তিও ছিল। সেই কারণে দেশের প্রগতিশীল ও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের নিয়েই পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক, সেনা শাসনের ১৫ বছরে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হলো। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবনাও বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এই সময়ে বিদেশি সাহায্য, বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং মৌলবাদের উত্থান একটা বড় বাস্তবতা হয়ে দেখা দেয়। ভিক্ষাবৃত্তি দেশে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যায়। সে সময়ে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সচিব বলেছিলেন, ‘মুহিত সাহেব হলেন মহাভিক্ষুক, আমি হচ্ছি ভিক্ষুক। আমাদের কাজই হচ্ছে বিদেশ থেকে ভিক্ষা নিয়ে আসা।’

পরিস্থিতিটা কালক্রমে এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের পর পুরো জাতি তাকিয়ে থাকে বিদেশের দিকে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন কী ঘটছে, তা এ দেশের নাগরিকেরা মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে বেশি জানে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গতিবিধি এ দেশের মানুষ প্রতিমুহূর্তেই লক্ষ করছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে কী ভাবছে, কী করবে, তা নিয়ে এ দেশের মানুষের ভাবনার অন্ত নেই! এই যে পরমুখাপেক্ষিতা, এটি ভিক্ষার হাতকে আরও শক্তিশালী করেছে। নিজের শক্তির প্রতি আস্থাহীনতা একধরনের অসুখও বটে। সেই অসুখে পড়েছি আমরা। কিন্তু অসুখটি দীর্ঘস্থায়ী। একবার এই অসুখে পেয়ে বসলে তার দ্রুত উপশমের কোনো উপায় নেই।

সাম্প্রতিককালে লক্ষ করা যাচ্ছে, ব্যাপকসংখ্যক মধ্যবিত্ত দেশ ত্যাগ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে অনেক প্রগতিশীলও আছেন, যাঁরা কোনো দিন এই দেশ ত্যাগ করতে চাননি। তাঁদের আবার অন্য কথা—ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে, দেশে পড়ালেখার পরিবেশ নেই। অনেকে নিরাপত্তার কথাটাও স্বীকার করেন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও নিরাপত্তার বিষয়টা রয়েই গেছে। আইন-আদালত, আইনশৃঙ্খলা—এসবও একধরনের পরনির্ভরশীলতার মধ্যে পড়ে গেছে। শক্ত মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়াতে পারছে না। সেখানেও অযোগ্য লোকদের তদবিরবাজির মাধ্যমেই উত্থান নির্ভর করে। সে-ও একধরনের ভিক্ষাবৃত্তি। দক্ষতা দিয়ে নয়, করুণা-প্রার্থনা করে করে নিজের অবস্থানের উন্নতির চিন্তায় মগ্ন থাকে তারা। প্রশাসনের কাজে যাঁরা যুক্ত আছেন, তাঁদেরও একই অবস্থা। রাজনৈতিক দলের নেতারা একক নেতৃত্বের কাছে করুণার পাত্র। সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে নিজের পরিস্থিতির পরিবর্তন না করে সবাই নেমেছে ভিক্ষাবৃত্তিতে।

যে মধ্যবিত্ত দেশকে পরিবর্তন করে দেশে বিপ্লব ঘটায়, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিও এখন পশ্চাৎপন্থী। আর তাতেই ব্যাপকভাবে বেড়েছে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। প্রতিদিন ধর্মভিত্তিক দলগুলোর তৎপরতা এবং অপতৎপরতা দুটোই এখন চোখে পড়ে। ধর্মের যে মানবিক বিষয়গুলো আছে, সেগুলোর চেয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা যেন সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষক সিরাজ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি এই বিষয়টি সামনে এনে আমাদের নতুনভাবে দেখার একটা পথ করে দিয়েছেন। কিন্তু দেখলেই তো আর হবে না, আমরা কি ভিক্ষার হাতকে আবার যোদ্ধার হাতে পরিণত করতে পারি না?

লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব

যোদ্ধা ও ভিক্ষুকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং চরিত্র নিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি অসাধারণ লেখা ছাপা হয়েছে। লেখাটি নানা কারণেই একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। যদিও এসব কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এমন তুলনামূলক বিশ্লেষণ কখনোই সেভাবে আসেনি। বাঙালি জাতি ঐতিহাসিকভাবেই যুদ্ধের বিষয়ে ভীত। কারণ, যুদ্ধের ইতিহাসে তারা সব সময়ই পরাজয় বরণ করেছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় এবং তারও আগে কলকাতায় এক লাখ সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ করার সময় ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে আলীনগরের সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরও আগে রাজা লক্ষ্মণ সেন মুষ্টিমেয় তুর্কি অশ্বারোহীর কাছে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গিয়েছেন।

ফকির মজনু শাহ্ বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পরেও পরাজিত হয়েছিলেন। এ পরাজয়গুলোর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, নেতৃত্বের কোন্দল, আপসকামিতা, বিশ্বাসঘাতকতাসহ নানা উপাদান রয়েছে। তাই এই অঞ্চলে যে রাজনৈতিক দলগুলো গড়ে উঠেছে, তারা যুদ্ধের বিপরীতে আপসের নীতি গ্রহণ করেছিল। এসবের বিরুদ্ধে যদিও নেতাজি সুভাষ বসু যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু আপসকামীদের কাছে তিনি বিজয়ী হতে পারেননি। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা দেশ শাসনে অপারগ হয়ে একের পর এক সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই আপসকামী বাঙালি যুদ্ধের পথই বেছে নিয়েছিল। যুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছে। বলতে পারি সেটাই হচ্ছে বাঙালির প্রথম বিজয়। এ যুদ্ধের বিরুদ্ধেও আবার বাঙালিদের একটি বড় অংশ নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এর পরের ইতিহাস সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—যে বিজয়ী জাতি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হলো, সেই বিজয়ী জাতিকে ভিক্ষার পথ কেন বেছে নিতে হয়েছিল। এই স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ যোদ্ধার মেরুদণ্ড নির্মাণ করতে পারেনি। দেশটাকে ধনতন্ত্র বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একশ্রেণির রাজনীতিক, আমলা এবং সেনাবাহিনী দ্রুতই যোদ্ধার হাতকে ভিক্ষুকের হাতে পরিণত করে। নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রচেষ্টা এবং গণতন্ত্রের পথকে সুগম করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয় তার মৌল আদর্শগুলো অত্যন্ত চমৎকার। সেখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা—এসব কথা বলা আছে। যদিও সেই সংবিধানে এ দেশে যে অন্য জাতিও বসবাস করে, সেই স্বীকৃতি ছিল না। যার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধ চলেছে এবং এখনো পাহাড়ে সংগ্রাম চলছে। কিন্তু এই যোদ্ধার হাত যখন পরনির্ভরতার হাত হয়ে দাঁড়াল, তখন সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি। বিশেষ করে, আমলাতন্ত্র সব সময়ই বুঝিয়ে এসেছে, বিদেশি সাহায্য ছাড়া এ দেশ চলবে না। যার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে এ দেশে এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এনজিওগুলো ভিক্ষার হাতকে আরও প্রশস্ত করে এবং মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার বিনিময়ে ভিক্ষুকের মতাদর্শে উৎসাহিত করে।

শুধু তা-ই নয়, কালক্রমে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দেখা যায় এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারত্ব কামনা করে। দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সংকটকালে ত্রাতা হিসেবে তারাই আবির্ভূত হয়, যাদের পেছনে আছে পশ্চিমা দেশগুলোর আশীর্বাদ এবং অর্থ। রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে না পেয়ে সমাজতন্ত্রকে সংবিধান থেকে বাদই দিয়ে দেয়। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাও বাদ দেওয়ার পথে। এতে বিদেশি সাহায্য প্রচুর এসেছে, কখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে, কখনো এনজিওর মাধ্যমে। দেশের উৎপাদনশীলতা দেশের সম্পদের প্রতি কোনো আস্থা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। সবাই সোনার বাংলা বলেন, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশের কথা বলেন। অথচ ইতিহাসের দিকে তাকান, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই পূর্ব বাংলার বস্ত্রশিল্প পশ্চিমা দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একটা নিজস্ব বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং মোগলরা আসার পর ঢাকার চকবাজারে আর্মেনিয়ান, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ, ডাচসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য স্থাপনা লক্ষ করা যায়। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় এই বাংলা থেকে বার্ষিক এক কোটি টাকার রাজস্ব তিনি লাভ করতেন।

এত সমৃদ্ধ একটি অতীত যাদের, তারা নিজেদের প্রতি আস্থাবান হতে পারেনি। পাকিস্তান আমলে কতটাই বা বিদেশি সাহায্য আসত? পশ্চিম পাকিস্তানে যে বিপুল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, তার একটা বড় জোগানদার ছিল এই পূর্ব বাংলা। তাজউদ্দীন আহমদ যে ঘোষণা করেছিলেন তিনি মার্কিন সাহায্য নেবেন না, তার পেছনে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তিও ছিল। সেই কারণে দেশের প্রগতিশীল ও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের নিয়েই পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক, সেনা শাসনের ১৫ বছরে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হলো। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবনাও বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এই সময়ে বিদেশি সাহায্য, বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং মৌলবাদের উত্থান একটা বড় বাস্তবতা হয়ে দেখা দেয়। ভিক্ষাবৃত্তি দেশে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যায়। সে সময়ে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সচিব বলেছিলেন, ‘মুহিত সাহেব হলেন মহাভিক্ষুক, আমি হচ্ছি ভিক্ষুক। আমাদের কাজই হচ্ছে বিদেশ থেকে ভিক্ষা নিয়ে আসা।’

পরিস্থিতিটা কালক্রমে এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের পর পুরো জাতি তাকিয়ে থাকে বিদেশের দিকে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন কী ঘটছে, তা এ দেশের নাগরিকেরা মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে বেশি জানে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গতিবিধি এ দেশের মানুষ প্রতিমুহূর্তেই লক্ষ করছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে কী ভাবছে, কী করবে, তা নিয়ে এ দেশের মানুষের ভাবনার অন্ত নেই! এই যে পরমুখাপেক্ষিতা, এটি ভিক্ষার হাতকে আরও শক্তিশালী করেছে। নিজের শক্তির প্রতি আস্থাহীনতা একধরনের অসুখও বটে। সেই অসুখে পড়েছি আমরা। কিন্তু অসুখটি দীর্ঘস্থায়ী। একবার এই অসুখে পেয়ে বসলে তার দ্রুত উপশমের কোনো উপায় নেই।

সাম্প্রতিককালে লক্ষ করা যাচ্ছে, ব্যাপকসংখ্যক মধ্যবিত্ত দেশ ত্যাগ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে অনেক প্রগতিশীলও আছেন, যাঁরা কোনো দিন এই দেশ ত্যাগ করতে চাননি। তাঁদের আবার অন্য কথা—ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে, দেশে পড়ালেখার পরিবেশ নেই। অনেকে নিরাপত্তার কথাটাও স্বীকার করেন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও নিরাপত্তার বিষয়টা রয়েই গেছে। আইন-আদালত, আইনশৃঙ্খলা—এসবও একধরনের পরনির্ভরশীলতার মধ্যে পড়ে গেছে। শক্ত মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়াতে পারছে না। সেখানেও অযোগ্য লোকদের তদবিরবাজির মাধ্যমেই উত্থান নির্ভর করে। সে-ও একধরনের ভিক্ষাবৃত্তি। দক্ষতা দিয়ে নয়, করুণা-প্রার্থনা করে করে নিজের অবস্থানের উন্নতির চিন্তায় মগ্ন থাকে তারা। প্রশাসনের কাজে যাঁরা যুক্ত আছেন, তাঁদেরও একই অবস্থা। রাজনৈতিক দলের নেতারা একক নেতৃত্বের কাছে করুণার পাত্র। সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে নিজের পরিস্থিতির পরিবর্তন না করে সবাই নেমেছে ভিক্ষাবৃত্তিতে।

যে মধ্যবিত্ত দেশকে পরিবর্তন করে দেশে বিপ্লব ঘটায়, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিও এখন পশ্চাৎপন্থী। আর তাতেই ব্যাপকভাবে বেড়েছে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। প্রতিদিন ধর্মভিত্তিক দলগুলোর তৎপরতা এবং অপতৎপরতা দুটোই এখন চোখে পড়ে। ধর্মের যে মানবিক বিষয়গুলো আছে, সেগুলোর চেয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা যেন সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষক সিরাজ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি এই বিষয়টি সামনে এনে আমাদের নতুনভাবে দেখার একটা পথ করে দিয়েছেন। কিন্তু দেখলেই তো আর হবে না, আমরা কি ভিক্ষার হাতকে আবার যোদ্ধার হাতে পরিণত করতে পারি না?

লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব

একটি জাতীয় দৈনিকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। আরও অনেক প্রশ্নের সঙ্গে বিএনপির মহাসচিবের কাছে একটি প্রশ্ন ছিল, ‘আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর দেশের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের উত্থান হতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বিষয়টি...

১৩ ঘণ্টা আগে

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে তালেবান দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো বাহিনী আফগান মাটি থেকে বিদায় নেওয়ার পর দেশজুড়ে দ্রুতগতিতে বিস্তার ঘটে তালেবান আন্দোলনের এবং অবশেষে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তালেবান কাবুল দখল করে নেয়। এর পরের সময়টা পশ্চিমা গণমাধ্যম ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের

১৩ ঘণ্টা আগে

রাজশাহীর পবা উপজেলার বাগসারা গ্রামে সাঁওতালপাড়ায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাবলু নামে স্থানীয় বিএনপির এক কর্মীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। ৫ আগস্ট আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, রাজশাহীর পবা উপজেলার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বারনই নদীর তীরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বাঁধের

১৩ ঘণ্টা আগে

আজকাল সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের ছোট ছোট ভিডিও থাকে। কিছু থাকে নিছক হাসির, কিছু থাকে সামাজিক বক্তব্যনির্ভর। ছেলে-বুড়ো অনেককেই দেখি সেইসব রিলস বা শর্টসে বুঁদ হয়ে থাকতে।

২ দিন আগে