হুসাইন আহমদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে ‘নোট ভার্বাল’ বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

দণ্ডিত হওয়ার আগেও হাসিনা ও একই মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরত চেয়ে একাধিকবার অনুরোধ জানালেও ভারত তাতে সাড়া দেয়নি। কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা যা বলছেন, তাতে ভারত শেখ হাসিনাকে ফেরত দেবে এমন কোনো জোরালো পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে না।

এমন প্রেক্ষাপটে রায়ের পর দুই দণ্ডিতকে ফেরত চেয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হবে বলে সম্প্রতি জানিয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সে সঙ্গে তাঁদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের হেগের স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাছে ‘অ্যাপ্রোচ’ করা যায় কি না, তা-ও পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত জানান।

সরকার ইতিমধ্যে দিল্লির কাছে প্রত্যর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছে। এখন আইসিসির কাছ থেকে সহায়তার পথ হয়তো খুঁজছে সরকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের সুযোগ হেগের আদালতের কতটুকু আছে। বড় আয়না দেখলে, আইসিসির সদস্য হওয়ায় এর দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের আছে; কিন্তু ভারত সদস্য না হওয়ায় এই আদালতের আসলে কতটুকু কী করার আছে?

জোরালো রাজনৈতিক বার্তা, কিন্তু আইনি পথ অস্পষ্ট

রায়ের পর সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালের প্রত্যর্পণের জন্য আমরা ভারতের কাছে চিঠি দিচ্ছি। তারা কনভিক্টেড (দোষী সাব্যস্ত), তাই ভারতকে আমাদের এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে।’

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে কোনো ধরনের অ্যাপ্রোচ করা যায় কি না—আমরা বিবেচনা করব।’

সরকারের এই বক্তব্যে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু আইনগত দিক থেকে হিসাবটা এত সরল নয়। কারণ, দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তির প্রত্যর্পণ চাওয়ার অধিকার রাখে। তবে সব ক্ষেত্রে ভারত ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুক্তিতে দুই পক্ষের তা এড়ানোর সুযোগ আছে। অন্যদিকে ভারতের প্রত্যর্পণ আইনও কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ না করা অধিকার দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো—প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকলে বা ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে’ মামলা হলে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভারত ফেরত নাও দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষত আইসিসিতে যাওয়ার আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশ সদস্য, ভারত নয়—এর অর্থ কী?

বাংলাদেশ রোম স্ট্যাটিউট বা রোম সংবিধিতে স্বাক্ষর ও সংসদে অনুমোদন করায় নীতিগতভাবে দেশের ভেতরে সংঘটিত রোম সংবিধিসংক্রান্ত অপরাধের বিষয়ে অথবা বাংলাদেশ সরকার স্বেচ্ছায় রেফার করলে আইসিসি তাত্ত্বিকভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

কিন্তু ভারত আইসিসির সদস্য নয়। দেশটি রোম স্ট্যাটিউটে স্বাক্ষর করলেও সংসদে তা অনুমোদন করেনি। ফলে, আইসিসির কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানতে ভারত বাধ্য নয়। ভারতের মাটিতে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক বা ফেরত পাঠাতেও আইসিসি তাকে চাপ দিতে পারে না।

আইসিসির সঙ্গে ভারতের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সদস্য হলেও ভারতের সদস্য না হওয়া পুরো প্রক্রিয়াকে বাস্তবে অসম্ভব করে তোলে।

আইসিসির হস্তক্ষেপে সুযোগ কোথায়?

তত্ত্বগতভাবে আইসিসি নিম্নলিখিত তিনটি পথে কোনো মামলায় জড়াতে পারে।

১. সদস্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় রেফার করলে—

অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী মামলাটি আইসিসিতে পাঠাতে পারত। কিন্তু তা না করে সরকার নিজস্ব আদালতে বিচার করেছে এবং রায়ে সন্তোষ জানিয়েছে। এখন এই মামলা আইসিসিতে রেফার করা আইনি দিক থেকে সংগত নয়।

২. আইসিসির প্রসিকিউটর নিজে তদন্ত শুরু করলে—

হেগের আদালতের প্রসিকিউটর যদি হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের নিজস্ব তদন্ত শুরু করেন এবং সেটার প্রমাণ মিললে হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়—অপরাধ কতটা গুরুতর, এখতিয়ার, প্রমাণ, সম্পূরকতা—বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের (ভারত) ভেতরে থাকেন, তাহলে সেটাও অসম্ভব।

৩. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেফারেল হলেও আইসিসির হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। নিরাপত্তা পরিষদ চাইলে এমন কোনো অপরাধের বিষয়ে আইসিসিকে দায়িত্ব দিতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় চীন, রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্র যে তাতে ভেটো দেবে না—এমনটা ভাবা অবাস্তব।

এই মামলায় আইসিসির কোনোভাবেই হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই বলে মনে করেন যুদ্ধাপরাধবিষয়ক সাংবাদিক ও গবেষক ডেভিড বার্গম্যান। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেও একটা বিষয় একেবারে স্পষ্ট—হাসিনার মামলায় এই আদালত কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবেন না।

ডেভিড বার্গম্যান বলেন, বাংলাদেশ চাইলে মামলাটি শুরুতেই আইসিসিতে রেফার করতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। এখন যেহেতু বিচার শেষ হয়ে গেছে, তাই বিষয়টি কার্যত বন্ধ।

বার্গম্যানের মতে, সরকার যদি নির্ভুল ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারপ্রক্রিয়া চাইত, তাহলে মামলাটিকে তারা আইসিসির কাছে পাঠাত বা দেশের ট্রাইব্যুনাল সংস্কার করত। তারা কোনোটাই করেনি। সুতরাং আইসিসির পথ বন্ধ।

আইসিসি যেভাবে কাজ করে: ১০টি মৌলিক ধাপ

১) ১৮ বছরের নিচে অপরাধী হলে আইসিসি বিচার করে না।

২) তদন্তের আগে ‘প্রাথমিক পরীক্ষা’ বাধ্যতামূলক।

৩) প্রসিকিউটরকে দায়–অদায়—দুই দিকের প্রমাণই সংগ্রহ করতে হয়।

৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।

৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের বোধগম্য ভাষায় তথ্য জানার অধিকার রাখেন।

৬) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারপূর্ব চেম্বার আদালত।

৭) অভিযোগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ‘সন্দেহভাজন’, পরে ‘অভিযুক্ত’।

৮) বিচারের পর্যায়ে তিন পক্ষকে শোনা হয়—প্রসিকিউশন, আসামিপক্ষ ও ভুক্তভোগী প্রতিনিধি।

৯) রায়ের বিরুদ্ধে দুই পক্ষই আপিল করতে পারে।

১০) মামলা খারিজ হলেও নতুন প্রমাণ পেলে আবার উন্মুক্ত করা যায়।

এসব ধাপ প্রয়োগের পূর্বশর্ত হলো এখতিয়ার। কিন্তু ভারত সদস্য না হওয়ায় এখতিয়ার প্রয়োগই সম্ভব নয়।

প্রত্যর্পণ চুক্তিই একমাত্র উপায়

সুতরাং, শেখ হাসিনা ও কামালকে ফেরাতে আপাতত সম্ভাব্য একমাত্র পথ দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তি। এটাই একমাত্র কার্যকর আইনি পথ। তবে ভারত সেটা চায় কি না—এটাই মূল প্রশ্ন।

মিত্র শক্তিকে বাঁচাতে ভারত চাইলে মৃত্যুর ঝুঁকি দেখিয়ে প্রত্যর্পণের অনুরোধ সহজেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে—পশ্চিমে বহু নজির আছে। সে হিসেবে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আজীবন কারাবাস বা অন্য কোনো দণ্ড হলে হয়তো আন্তর্জাতিকভাবে চাপ তৈরির সুযোগ থাকত।

অতএব, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে হেগের আদালতের ভূমিকা শূন্যের কাছাকাছি। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সম্পর্ক ও ভারতের সদিচ্ছার ওপর।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে ‘নোট ভার্বাল’ বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

দণ্ডিত হওয়ার আগেও হাসিনা ও একই মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরত চেয়ে একাধিকবার অনুরোধ জানালেও ভারত তাতে সাড়া দেয়নি। কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা যা বলছেন, তাতে ভারত শেখ হাসিনাকে ফেরত দেবে এমন কোনো জোরালো পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে না।

এমন প্রেক্ষাপটে রায়ের পর দুই দণ্ডিতকে ফেরত চেয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হবে বলে সম্প্রতি জানিয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সে সঙ্গে তাঁদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের হেগের স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাছে ‘অ্যাপ্রোচ’ করা যায় কি না, তা-ও পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত জানান।

সরকার ইতিমধ্যে দিল্লির কাছে প্রত্যর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছে। এখন আইসিসির কাছ থেকে সহায়তার পথ হয়তো খুঁজছে সরকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের সুযোগ হেগের আদালতের কতটুকু আছে। বড় আয়না দেখলে, আইসিসির সদস্য হওয়ায় এর দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের আছে; কিন্তু ভারত সদস্য না হওয়ায় এই আদালতের আসলে কতটুকু কী করার আছে?

জোরালো রাজনৈতিক বার্তা, কিন্তু আইনি পথ অস্পষ্ট

রায়ের পর সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালের প্রত্যর্পণের জন্য আমরা ভারতের কাছে চিঠি দিচ্ছি। তারা কনভিক্টেড (দোষী সাব্যস্ত), তাই ভারতকে আমাদের এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে।’

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে কোনো ধরনের অ্যাপ্রোচ করা যায় কি না—আমরা বিবেচনা করব।’

সরকারের এই বক্তব্যে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু আইনগত দিক থেকে হিসাবটা এত সরল নয়। কারণ, দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তির প্রত্যর্পণ চাওয়ার অধিকার রাখে। তবে সব ক্ষেত্রে ভারত ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুক্তিতে দুই পক্ষের তা এড়ানোর সুযোগ আছে। অন্যদিকে ভারতের প্রত্যর্পণ আইনও কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ না করা অধিকার দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো—প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকলে বা ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে’ মামলা হলে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভারত ফেরত নাও দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষত আইসিসিতে যাওয়ার আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশ সদস্য, ভারত নয়—এর অর্থ কী?

বাংলাদেশ রোম স্ট্যাটিউট বা রোম সংবিধিতে স্বাক্ষর ও সংসদে অনুমোদন করায় নীতিগতভাবে দেশের ভেতরে সংঘটিত রোম সংবিধিসংক্রান্ত অপরাধের বিষয়ে অথবা বাংলাদেশ সরকার স্বেচ্ছায় রেফার করলে আইসিসি তাত্ত্বিকভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

কিন্তু ভারত আইসিসির সদস্য নয়। দেশটি রোম স্ট্যাটিউটে স্বাক্ষর করলেও সংসদে তা অনুমোদন করেনি। ফলে, আইসিসির কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানতে ভারত বাধ্য নয়। ভারতের মাটিতে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক বা ফেরত পাঠাতেও আইসিসি তাকে চাপ দিতে পারে না।

আইসিসির সঙ্গে ভারতের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সদস্য হলেও ভারতের সদস্য না হওয়া পুরো প্রক্রিয়াকে বাস্তবে অসম্ভব করে তোলে।

আইসিসির হস্তক্ষেপে সুযোগ কোথায়?

তত্ত্বগতভাবে আইসিসি নিম্নলিখিত তিনটি পথে কোনো মামলায় জড়াতে পারে।

১. সদস্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় রেফার করলে—

অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী মামলাটি আইসিসিতে পাঠাতে পারত। কিন্তু তা না করে সরকার নিজস্ব আদালতে বিচার করেছে এবং রায়ে সন্তোষ জানিয়েছে। এখন এই মামলা আইসিসিতে রেফার করা আইনি দিক থেকে সংগত নয়।

২. আইসিসির প্রসিকিউটর নিজে তদন্ত শুরু করলে—

হেগের আদালতের প্রসিকিউটর যদি হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের নিজস্ব তদন্ত শুরু করেন এবং সেটার প্রমাণ মিললে হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়—অপরাধ কতটা গুরুতর, এখতিয়ার, প্রমাণ, সম্পূরকতা—বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের (ভারত) ভেতরে থাকেন, তাহলে সেটাও অসম্ভব।

৩. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেফারেল হলেও আইসিসির হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। নিরাপত্তা পরিষদ চাইলে এমন কোনো অপরাধের বিষয়ে আইসিসিকে দায়িত্ব দিতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় চীন, রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্র যে তাতে ভেটো দেবে না—এমনটা ভাবা অবাস্তব।

এই মামলায় আইসিসির কোনোভাবেই হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই বলে মনে করেন যুদ্ধাপরাধবিষয়ক সাংবাদিক ও গবেষক ডেভিড বার্গম্যান। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেও একটা বিষয় একেবারে স্পষ্ট—হাসিনার মামলায় এই আদালত কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবেন না।

ডেভিড বার্গম্যান বলেন, বাংলাদেশ চাইলে মামলাটি শুরুতেই আইসিসিতে রেফার করতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। এখন যেহেতু বিচার শেষ হয়ে গেছে, তাই বিষয়টি কার্যত বন্ধ।

বার্গম্যানের মতে, সরকার যদি নির্ভুল ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারপ্রক্রিয়া চাইত, তাহলে মামলাটিকে তারা আইসিসির কাছে পাঠাত বা দেশের ট্রাইব্যুনাল সংস্কার করত। তারা কোনোটাই করেনি। সুতরাং আইসিসির পথ বন্ধ।

আইসিসি যেভাবে কাজ করে: ১০টি মৌলিক ধাপ

১) ১৮ বছরের নিচে অপরাধী হলে আইসিসি বিচার করে না।

২) তদন্তের আগে ‘প্রাথমিক পরীক্ষা’ বাধ্যতামূলক।

৩) প্রসিকিউটরকে দায়–অদায়—দুই দিকের প্রমাণই সংগ্রহ করতে হয়।

৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।

৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের বোধগম্য ভাষায় তথ্য জানার অধিকার রাখেন।

৬) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারপূর্ব চেম্বার আদালত।

৭) অভিযোগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ‘সন্দেহভাজন’, পরে ‘অভিযুক্ত’।

৮) বিচারের পর্যায়ে তিন পক্ষকে শোনা হয়—প্রসিকিউশন, আসামিপক্ষ ও ভুক্তভোগী প্রতিনিধি।

৯) রায়ের বিরুদ্ধে দুই পক্ষই আপিল করতে পারে।

১০) মামলা খারিজ হলেও নতুন প্রমাণ পেলে আবার উন্মুক্ত করা যায়।

এসব ধাপ প্রয়োগের পূর্বশর্ত হলো এখতিয়ার। কিন্তু ভারত সদস্য না হওয়ায় এখতিয়ার প্রয়োগই সম্ভব নয়।

প্রত্যর্পণ চুক্তিই একমাত্র উপায়

সুতরাং, শেখ হাসিনা ও কামালকে ফেরাতে আপাতত সম্ভাব্য একমাত্র পথ দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তি। এটাই একমাত্র কার্যকর আইনি পথ। তবে ভারত সেটা চায় কি না—এটাই মূল প্রশ্ন।

মিত্র শক্তিকে বাঁচাতে ভারত চাইলে মৃত্যুর ঝুঁকি দেখিয়ে প্রত্যর্পণের অনুরোধ সহজেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে—পশ্চিমে বহু নজির আছে। সে হিসেবে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আজীবন কারাবাস বা অন্য কোনো দণ্ড হলে হয়তো আন্তর্জাতিকভাবে চাপ তৈরির সুযোগ থাকত।

অতএব, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে হেগের আদালতের ভূমিকা শূন্যের কাছাকাছি। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সম্পর্ক ও ভারতের সদিচ্ছার ওপর।

অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের-বিএমইউ (সাবেক পিজি হাসপাতাল) ভাইস চ্যান্সেলর। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্যের (একাডেমিক) দায়িত্ব পালন করেছেন। যে গতিতে পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে...

১ দিন আগে

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

সাদা চোখে ঘটনাটির দিকে তাকালে মনে হতে পারে, ঠিকই তো আছে। একজন মানুষকে যিনি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছেন, তাঁকে তো গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করাই যায়। খুনির আবার বিচার কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই যুক্তির অসারতা।

১ দিন আগে

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে।

২ দিন আগে

অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের-বিএমইউ (সাবেক পিজি হাসপাতাল) ভাইস চ্যান্সেলর। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্যের (একাডেমিক) দায়িত্ব পালন করেছেন। যে গতিতে পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতের চিকিৎসাব্যবস্থার পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে এবং এখান থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা

বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক রোগ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক প্রচলিত আছে, তার বেশির ভাগই এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর কারণ কী?

বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট অথবা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকি, সেটা গুরুতর মাত্রায় প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। এটার জন্য সকল পর্যায়ই দায়ী। যেকোনো রোগ হওয়ার সময় প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায়, আমরা যখন-তখন যেকোনো অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ করে ভাইরাস ইনফেকশনে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের ফার্মেসিগুলোতে অহরহ অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করার নিয়ম থাকলেও, তা মানা হচ্ছে না। প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি হচ্ছে। আর একটা বিষয়, প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমেও এটা হচ্ছে। ডাক্তারদেরও প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব আছে। কখন, কী প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হবে, কোন ধরনের রোগী এটা ব্যবহার করতে পারবে—এসব নির্ণয়ে চিকিৎসকদের প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা যায়। সেই জায়গায় আমাদের সংশোধন হওয়া খুব দরকার।

এ কারণে অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এবং যথাযথভাবে এটা ব্যবহার না করা মানে পুরোমাত্রার ডোজ ব্যবহার বা না খাওয়ার কারণে এর কার্যকারিতা নেই। ফলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস অতিমাত্রায় প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। একসময় দেখা যায় যে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করছে না।

ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিক্রি ঠেকানো যাচ্ছে না কেন?

সারা বিশ্বে কোথাও ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা বা বিক্রি করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী ফার্মেসিগুলোতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করার বিধান আছে, সেটা কোথাও মানা হয় না। ফার্মেসিগুলো সেলসম্যান দিয়ে চালানো হচ্ছে। যাদের ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। সেই জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের মধ্যে কোনো বোধ বা সচেতনতা কাজ করে না। তাঁদের উপলব্ধিই হয় না যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপত্র ছাড়া বিক্রি করা যায় না। এটা আইনবিরোধী এবং স্বাস্থ্যবিরোধী কর্মকাণ্ড।

আবার বেশির ভাগ ফার্মেসির মালিকের কাছে শুধু ব্যবসা এবং লাভ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে জরুরি বিষয়, আইনটাও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। আমাদের দেশে অনেক ফার্মেসির দোকান আছে এবং অন্যদিকে হাজার হাজার ফার্মাসিস্ট বেকার হয়ে বসে আছেন। এ রকম বেকার ফার্মাসিস্টদের চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সেটা করা হচ্ছে না। দেশের সব ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্টদের নিয়োগের ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করতে পারি।

অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা থাকছে না, এ অবস্থায় নতুনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করা যাচ্ছে না কেন?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একদিকে ব্যাকটেরিয়ার রেজিট্যান্স হবে, অন্যদিকে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হতে থাকবে। সেটা হলে তো কোনো সমস্যা ছিল না। যে পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে উঠছে, সে পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি বা আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হলো, আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞান এটার সঙ্গে পেরে উঠতে পারছে না। আর যত সহজে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে ওঠে, তত সহজে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা যায় না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা হেরে যাচ্ছি।

রেজিস্ট্যান্সের কারণে সার্জারি, কেমোথেরাপি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ডোজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন পালন করা উচিত সবারই। যাঁরা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোন সময়ে, কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, সেটা ওই হাসপাতালের অতীতে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার যে পরিসংখ্যান এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের যে প্যাটার্ন, সেটা অনুসরণ করে প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য সারা দেশের সব হাসপাতালের একটা গাইডলাইন থাকা দরকার। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু আমাদের গাইডলাইন নেই, সেহেতু আমরা নির্দিষ্ট রোগীর জন্য সেটা দিয়ে থাকি। সে জন্য হাসপাতালগুলোতে কোনো রোগী ভর্তি হলে, তাকে বেশি মাত্রার, অ্যাডভান্স এবং রিজার্ভ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। আবার কেমোথেরাপি বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম—সেই ধরনের রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। কোন সময়ে এবং কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে সেটা হাসপাতালগুলো নির্দিষ্ট করলে, এতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগও কমবে, খরচ কমবে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্সও কমবে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সেসবের কোনোটাই মানা হয় না।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় বাংলাদেশে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আছে কি?

এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় আমাদের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আছে। যেটা এখন আংশিকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। তবে যে ব্যাপক মাত্রার সমস্যা হিসেবে আমরা ভুক্তভোগী, সে রকমভাবে সেটা পর্যাপ্ত নয়। যেমন আমাদের হাসপাতালগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, ইনফেকশন কন্ট্রোল সিস্টেম এবং গাইডলাইনের বিষয়গুলো এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এটা দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন।

২০২৩ সালের এক জরিপ মতে, পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া ছয়টির মধ্যে একটি সংক্রামক রোগ অ্যান্টিবায়োটিকে সারানো যাচ্ছে না। রক্ত, অন্ত্র, মূত্রনালি এবং যৌন সংক্রমণের মতো সাধারণ সংক্রামক রোগে ৪০ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর। বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি ভয়াবহ। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?

এখান থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি শুধু যে কারণে ইনফেকশন হয়, সে কারণগুলো খুঁজে বের করা। সব হাসপাতালে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগের একটা পরিসংখ্যান থাকা দরকার। যেমন কোন ইনফেকশনের জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা কার্যকর, সেটা সুনির্দিষ্ট করা। এরপর শুরুতে অতিমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক না দেওয়া এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, সেগুলোকে অনুসরণ করে আগে প্রাথমিক পর্যায়ের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এবং গাইডলাইন মেনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে এটা কার্যকর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, অতিমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কাজ করছে না, কিন্তু পুরোনো দিনের অনেক অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করছে। এগুলো কম ব্যবহারের কারণে ভালো কাজ করছে। সে কারণে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ধরন নিশ্চিত হওয়া, নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসরণ করা গেলে আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি।

যাঁরা নিম্ন আয়ের মানুষ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে পারেন না। তাঁরা বাধ্য হয়ে ফার্মেসিতে যান। আর ফার্মেসির লোকেরা হাই ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন। এখান থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি?

গরিব মানুষের জন্য আমাদের সরকারি আয়োজন আছে। আমাদের দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে কম খরচে চিকিৎসা পাওয়া যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন না। তবে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া বন্ধ করা গেলে, এগুলো কোনো সমস্যা হিসেবে থাকবে না।

আইন কার্যকর এবং অসচেতনতার ব্যাপার আছে। সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?

সচেতনতার পাশাপাশি আইন কার্যকর করতে হবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, দেশের সব ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে এ থেকে রক্ষা পেতে আপনার কোনো পরামর্শ আছে?

স্বাস্থ্য শুধু মানুষের একার বিষয় নয়। এটাকে এখন বলা হয় ‘ওয়ান হেলথ’। ওয়ান হেলথের মধ্যে প্রাণী থেকে শুরু করে হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগল, গাছপালা—সবকিছুই এটার মধ্যে যুক্ত। পৃথিবীর সবকিছু এমনকি পৃথিবীর বাইরের বিষয়গুলোও এর সঙ্গে যুক্ত। এটার জন্য আমাদের সবকিছুকে আনতে হবে। ধরুন, কেউ যদি মুরগিকে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, তাহলে সেটা মুরগিটাকে ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধী করছে, সেটা আবার মানুষকে সংক্রামিত করছে। একইভাবে গরুকে যদি সেটা দেওয়া হয়, সেটাও গরুকে ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধী করবে। সে কারণে সেটা মানুষকেও সংক্রামিত করতে বাধ্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ‘ওয়ান হেলথ’কে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করে ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল সিস্টেমকে সব হাসপাতালে কার্যকর করতে হবে। এটা ব্যয়বহুল হলেও সামগ্রিকভাবে চিকিৎসার অর্থ ব্যয় কমে যাবে। আর দেশের সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার গাইডলাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফার্মেসিগুলোতে রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে রক্ষা পাব।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক রোগ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক প্রচলিত আছে, তার বেশির ভাগই এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর কারণ কী?

বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট অথবা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকি, সেটা গুরুতর মাত্রায় প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। এটার জন্য সকল পর্যায়ই দায়ী। যেকোনো রোগ হওয়ার সময় প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায়, আমরা যখন-তখন যেকোনো অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ করে ভাইরাস ইনফেকশনে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের ফার্মেসিগুলোতে অহরহ অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করার নিয়ম থাকলেও, তা মানা হচ্ছে না। প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি হচ্ছে। আর একটা বিষয়, প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমেও এটা হচ্ছে। ডাক্তারদেরও প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব আছে। কখন, কী প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হবে, কোন ধরনের রোগী এটা ব্যবহার করতে পারবে—এসব নির্ণয়ে চিকিৎসকদের প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা যায়। সেই জায়গায় আমাদের সংশোধন হওয়া খুব দরকার।

এ কারণে অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এবং যথাযথভাবে এটা ব্যবহার না করা মানে পুরোমাত্রার ডোজ ব্যবহার বা না খাওয়ার কারণে এর কার্যকারিতা নেই। ফলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস অতিমাত্রায় প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। একসময় দেখা যায় যে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করছে না।

ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিক্রি ঠেকানো যাচ্ছে না কেন?

সারা বিশ্বে কোথাও ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা বা বিক্রি করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী ফার্মেসিগুলোতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করার বিধান আছে, সেটা কোথাও মানা হয় না। ফার্মেসিগুলো সেলসম্যান দিয়ে চালানো হচ্ছে। যাদের ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। সেই জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের মধ্যে কোনো বোধ বা সচেতনতা কাজ করে না। তাঁদের উপলব্ধিই হয় না যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপত্র ছাড়া বিক্রি করা যায় না। এটা আইনবিরোধী এবং স্বাস্থ্যবিরোধী কর্মকাণ্ড।

আবার বেশির ভাগ ফার্মেসির মালিকের কাছে শুধু ব্যবসা এবং লাভ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে জরুরি বিষয়, আইনটাও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। আমাদের দেশে অনেক ফার্মেসির দোকান আছে এবং অন্যদিকে হাজার হাজার ফার্মাসিস্ট বেকার হয়ে বসে আছেন। এ রকম বেকার ফার্মাসিস্টদের চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সেটা করা হচ্ছে না। দেশের সব ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্টদের নিয়োগের ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করতে পারি।

অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা থাকছে না, এ অবস্থায় নতুনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করা যাচ্ছে না কেন?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একদিকে ব্যাকটেরিয়ার রেজিট্যান্স হবে, অন্যদিকে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হতে থাকবে। সেটা হলে তো কোনো সমস্যা ছিল না। যে পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে উঠছে, সে পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি বা আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হলো, আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞান এটার সঙ্গে পেরে উঠতে পারছে না। আর যত সহজে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে ওঠে, তত সহজে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা যায় না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা হেরে যাচ্ছি।

রেজিস্ট্যান্সের কারণে সার্জারি, কেমোথেরাপি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ডোজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন পালন করা উচিত সবারই। যাঁরা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোন সময়ে, কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, সেটা ওই হাসপাতালের অতীতে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার যে পরিসংখ্যান এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের যে প্যাটার্ন, সেটা অনুসরণ করে প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য সারা দেশের সব হাসপাতালের একটা গাইডলাইন থাকা দরকার। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু আমাদের গাইডলাইন নেই, সেহেতু আমরা নির্দিষ্ট রোগীর জন্য সেটা দিয়ে থাকি। সে জন্য হাসপাতালগুলোতে কোনো রোগী ভর্তি হলে, তাকে বেশি মাত্রার, অ্যাডভান্স এবং রিজার্ভ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। আবার কেমোথেরাপি বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম—সেই ধরনের রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। কোন সময়ে এবং কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে সেটা হাসপাতালগুলো নির্দিষ্ট করলে, এতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগও কমবে, খরচ কমবে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্সও কমবে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সেসবের কোনোটাই মানা হয় না।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় বাংলাদেশে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আছে কি?

এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় আমাদের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আছে। যেটা এখন আংশিকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। তবে যে ব্যাপক মাত্রার সমস্যা হিসেবে আমরা ভুক্তভোগী, সে রকমভাবে সেটা পর্যাপ্ত নয়। যেমন আমাদের হাসপাতালগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, ইনফেকশন কন্ট্রোল সিস্টেম এবং গাইডলাইনের বিষয়গুলো এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এটা দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন।

২০২৩ সালের এক জরিপ মতে, পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া ছয়টির মধ্যে একটি সংক্রামক রোগ অ্যান্টিবায়োটিকে সারানো যাচ্ছে না। রক্ত, অন্ত্র, মূত্রনালি এবং যৌন সংক্রমণের মতো সাধারণ সংক্রামক রোগে ৪০ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর। বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি ভয়াবহ। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?

এখান থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি শুধু যে কারণে ইনফেকশন হয়, সে কারণগুলো খুঁজে বের করা। সব হাসপাতালে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগের একটা পরিসংখ্যান থাকা দরকার। যেমন কোন ইনফেকশনের জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা কার্যকর, সেটা সুনির্দিষ্ট করা। এরপর শুরুতে অতিমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক না দেওয়া এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, সেগুলোকে অনুসরণ করে আগে প্রাথমিক পর্যায়ের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এবং গাইডলাইন মেনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে এটা কার্যকর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, অতিমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কাজ করছে না, কিন্তু পুরোনো দিনের অনেক অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করছে। এগুলো কম ব্যবহারের কারণে ভালো কাজ করছে। সে কারণে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ধরন নিশ্চিত হওয়া, নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসরণ করা গেলে আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি।

যাঁরা নিম্ন আয়ের মানুষ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে পারেন না। তাঁরা বাধ্য হয়ে ফার্মেসিতে যান। আর ফার্মেসির লোকেরা হাই ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন। এখান থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি?

গরিব মানুষের জন্য আমাদের সরকারি আয়োজন আছে। আমাদের দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে কম খরচে চিকিৎসা পাওয়া যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন না। তবে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া বন্ধ করা গেলে, এগুলো কোনো সমস্যা হিসেবে থাকবে না।

আইন কার্যকর এবং অসচেতনতার ব্যাপার আছে। সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?

সচেতনতার পাশাপাশি আইন কার্যকর করতে হবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, দেশের সব ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে এ থেকে রক্ষা পেতে আপনার কোনো পরামর্শ আছে?

স্বাস্থ্য শুধু মানুষের একার বিষয় নয়। এটাকে এখন বলা হয় ‘ওয়ান হেলথ’। ওয়ান হেলথের মধ্যে প্রাণী থেকে শুরু করে হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগল, গাছপালা—সবকিছুই এটার মধ্যে যুক্ত। পৃথিবীর সবকিছু এমনকি পৃথিবীর বাইরের বিষয়গুলোও এর সঙ্গে যুক্ত। এটার জন্য আমাদের সবকিছুকে আনতে হবে। ধরুন, কেউ যদি মুরগিকে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, তাহলে সেটা মুরগিটাকে ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধী করছে, সেটা আবার মানুষকে সংক্রামিত করছে। একইভাবে গরুকে যদি সেটা দেওয়া হয়, সেটাও গরুকে ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধী করবে। সে কারণে সেটা মানুষকেও সংক্রামিত করতে বাধ্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ‘ওয়ান হেলথ’কে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করে ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল সিস্টেমকে সব হাসপাতালে কার্যকর করতে হবে। এটা ব্যয়বহুল হলেও সামগ্রিকভাবে চিকিৎসার অর্থ ব্যয় কমে যাবে। আর দেশের সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার গাইডলাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফার্মেসিগুলোতে রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে রক্ষা পাব।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে ‘নোট ভার্বাল’ বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

৮ ঘণ্টা আগে

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

সাদা চোখে ঘটনাটির দিকে তাকালে মনে হতে পারে, ঠিকই তো আছে। একজন মানুষকে যিনি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছেন, তাঁকে তো গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করাই যায়। খুনির আবার বিচার কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই যুক্তির অসারতা।

১ দিন আগে

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে।

২ দিন আগেমৃত্যুঞ্জয় রায়

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই। যত দোষ নন্দ ঘোষেরই। পৃথিবীর জলবায়ু বদলাচ্ছে মানুষই, মানুষের বিভিন্ন পরিবেশবিনাশী কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—এ রকম কথা শুনতে শুনতে কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছে।

এখন আবার আরও কিছু কথা কানে আসছে। গ্রীষ্মকাল নাকি আরও লম্বা হবে, এ দেশ থেকে শীতকাল হারিয়ে যাবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও নরওয়েজিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট যৌথভাবে ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জলবায়ুর রিপোর্ট-২০২৫’ প্রকাশ করেছে। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন তাপপ্রবাহ দেখা দেবে ও তার সময়কাল বাড়বে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থাকবে সবচেয়ে বেশি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ২০৭০ সালের মধ্যে বর্ষার আগে ২০ দিন পর্যন্ত তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে, যা আগের চেয়ে ৭৫ শতাংশ বেশি। আগামী বছরগুলোতে দেশে অন্তত দুটি প্রধান সময়ে তাপপ্রবাহ দেখা দেবে—একটি বর্ষাকালের আগে ও অন্যটি বর্ষাকালের পরে। তার মানে আগে ছিল গরমকাল একটি, এখন পাব দুটি। দিনের তাপমাত্রা সাড়ে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়বে এ দেশের বৃষ্টিপাত ও শীতের ওপর। এই পরিবর্তনে ফসল উৎপাদন চক্র বদলে যাবে, বিভিন্ন জীবের রোগবালাই বাড়বে, মিঠাপানির মাছের আবাসস্থল কমে যাবে, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যেও পরিবর্তন আসবে। সবই হলো বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফল।

কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এককভাবে শুধু মানুষকে দায়ী করা হলেও এর পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য জীব ও অণুজীবেরও ভূমিকা। গরুর জাবর কাটা বা প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে কী পরিমাণ মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশছে, তার হিসাব কে রাখে? আমাদের চোখের সামনে কলকারখানা বাড়ছে, গাড়ি চলছে, ইটভাটায় ইট পুড়ছে আর এসব থেকে কার্বনমিশ্রিত ধোঁয়া গিয়ে মিশছে বাতাসে। সাদা চোখে শুধু আমরা এটাই দেখছি। কিন্তু চোখে দেখা যায় না—এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও যে বড় বড় জীব এবং মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদের চেয়ে কম যাচ্ছে না, সেটিকে হয়তো আমরা অনেকেই কখনো ভেবে দেখিনি। খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ ওরাই বরং মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। দু-চারটা খারাপ অণুজীব বা জীবাণু মানুষ বা হাতির মতো বিশালদেহী প্রাণীকেও নিমেষে ঘায়েল করতে পারে। করোনা বুড়ির কি ভয়টাই না মানুষ পেয়েছিল! এখন বিজ্ঞানীরাও ধীরে ধীরে উন্মোচন করছেন যে এসব অণুজীব শুধু রোগ সৃষ্টি করছে না, জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে।

অণুজীবরা ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক কিন্তু মহাশক্তিশালী, এরাই প্রকৃতির রসায়নবিদ। এরা প্রকৃতির পুষ্টিচক্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। একবার ভাবুন তো ব্যাপারটা। যদি আবর্জনা পচানোর ব্যাকটেরিয়ারা পৃথিবীতে না থাকত, তাহলে আমরা পৃথিবীতে যত বর্জ্য উৎপাদন করছি, সেগুলোর কী হতো? নিশ্চয়ই সেগুলো না পচলে আমরা আমাদের আবাসস্থলে জমিয়ে রাখতাম না। শেষে হয়তো সাগরে গিয়েই তা ফেলতে হতো। তাতে কয়েক বছরের আবর্জনা দিয়েই হয়তো ভরে যেত প্রশান্ত মহাসাগরের মতো একটা মহাসাগর। এরা প্রকৃতির ভূজৈবরাসায়নিক জগতের রঙ্গমঞ্চে সত্যিই এক চমৎকার নাট্যশিল্পী। প্রকৃতির তালে তালে তারা বাদ্যযন্ত্র না বাজালে পৃথিবীর তাল ঠিক থাকত না। এই তাল ঠিক রাখার ব্যাপারটা বেশ মজার। একদিকে অণুজীবরা বিভিন্ন জড়বস্তুকে ভেঙে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান মুক্ত করে, যা যেকোনো জীবের ডিএনএ অণু গঠনের ভিত্তিবস্তু। অণুজীবরা পৃথিবীর অন্তত ৫০ শতাংশ সালোকসংশ্লেষণ ঘটানোর পেছনে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। আবার সেসব উদ্ভিদ মারা যাওয়ার পর অণুজীবরাই আবার সেগুলো পচিয়ে তার দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। সাগরের স্রোতে ও গভীর পানিতে শেওলার মতো যেসব অণুজীব রয়েছে, সেগুলোও কার্বন গ্রহণ এবং মজুত করে। আবার তারাই মরে মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করে। বড়ই জটিল ও রহস্যময় সেসব বিষয়।

বহু বছর আগে পৃথিবীতে যখন জীবনের উন্মেষ ঘটে, তখন আদি অণুজীবগুলো জীবন ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করেছিল। প্রাচীন অণুজীবের কোষগুলো বাতাসের হাইড্রোজেন গ্যাস ও কার্বনের মধ্যে বিক্রিয়া ব্যবহার করে নিজেদের জন্য শক্তি তৈরি করত ও উপজাত হিসেবে মিথেন ছেড়ে দিত। যেহেতু মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, তাই অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন যে এসব প্রথম মিথেন নির্মাতারা প্রায় ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বছর আগেই গ্রহটিকে উষ্ণ করেছিল, যা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল। সে ধারা পৃথিবীতে এখনো অব্যাহত রয়েছে, অণুজীবরা আজও মিথেন উৎপাদন করে চলেছে।

আজ এই মিথেনই পৃথিবীর জীবনের জন্য এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন শীতল পৃথিবীকে উষ্ণ করার জন্য আমরা মিথেনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলাম ও অণুজীবদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, আজ সেই মিথেন উৎপাদী অণুজীবদেরই আমরা আর সহ্য করতে চাইছি না। আজ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী মিথেন। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটি দ্রুততম হারে বাড়ছে। মজার বিষয় হলো, এর জন্য মানুষের যেসব ক্রিয়াকলাপকে দায়ী করা হচ্ছে, সরাসরি তা আসলে মানুষের নির্গমন নয়, বরং মানুষের দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিয়ে তা মিথেন উৎপাদী বিভিন্ন অণুজীব দ্বারা চালিত হচ্ছে।

বিপদের কথা হলো, এসব অণুজীব জেগে উঠছে। বায়ুমণ্ডল যত বেশি উষ্ণ হচ্ছে, তত বেশি ওরা বাড়ছে। মানুষ বাড়ায় পৃথিবীতে জৈব বর্জ্য বাড়ছে, যা পচার পর এসব অণুজীবকে খাদ্য জোগাচ্ছে। অণুজীবদের জাগরণ এখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলাভূমি এমনকি মেরু অঞ্চলের গলিত পারমাফ্রস্টেও পাওয়া যাচ্ছে। কার্বন চক্রের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি মিথেন নির্গত হচ্ছে। এসব বিষয় এখন গবেষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। তবে তাঁরাও উপায় বের করতে উঠেপড়ে লেগে আছেন।

মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, যার উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি। তবে ভালো কথা হলো যে মিথেন পৃথিবী থেকে নির্গত হওয়ার পর তা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে খুব কম সময় থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ‘যদি আমরা আজই মিথেন নির্গমন কমাতে পারি তাহলে সম্ভবত ২১০০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আধা ডিগ্রি সেলসিয়াস কমাতে পারব। পৃথিবীতে মিথেন উৎপাদী মিথেনোজেন অণুজীব যেমন রয়েছে, তেমনি মিথেনখেকো মিথেনোট্রফ অণুজীবও রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে মিথেনখেকো অণুজীবের তুলনায় মিথেন উৎপাদী অণুজীবরা দ্রুত হারে বাড়ছে। আমাদের ক্রিয়াকলাপকে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করলেও এ দুটি অণুজীবের ক্রিয়ায় সমতা আসতে কমপক্ষে এক হাজার বছর লাগবে। জনৈক গবেষক এ নিয়ে বলেছেন যে এরা রাতারাতি বাড়ে না। মিথেন

খাওয়া সহজ কাজ না। এর চেয়ে সহজ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো।

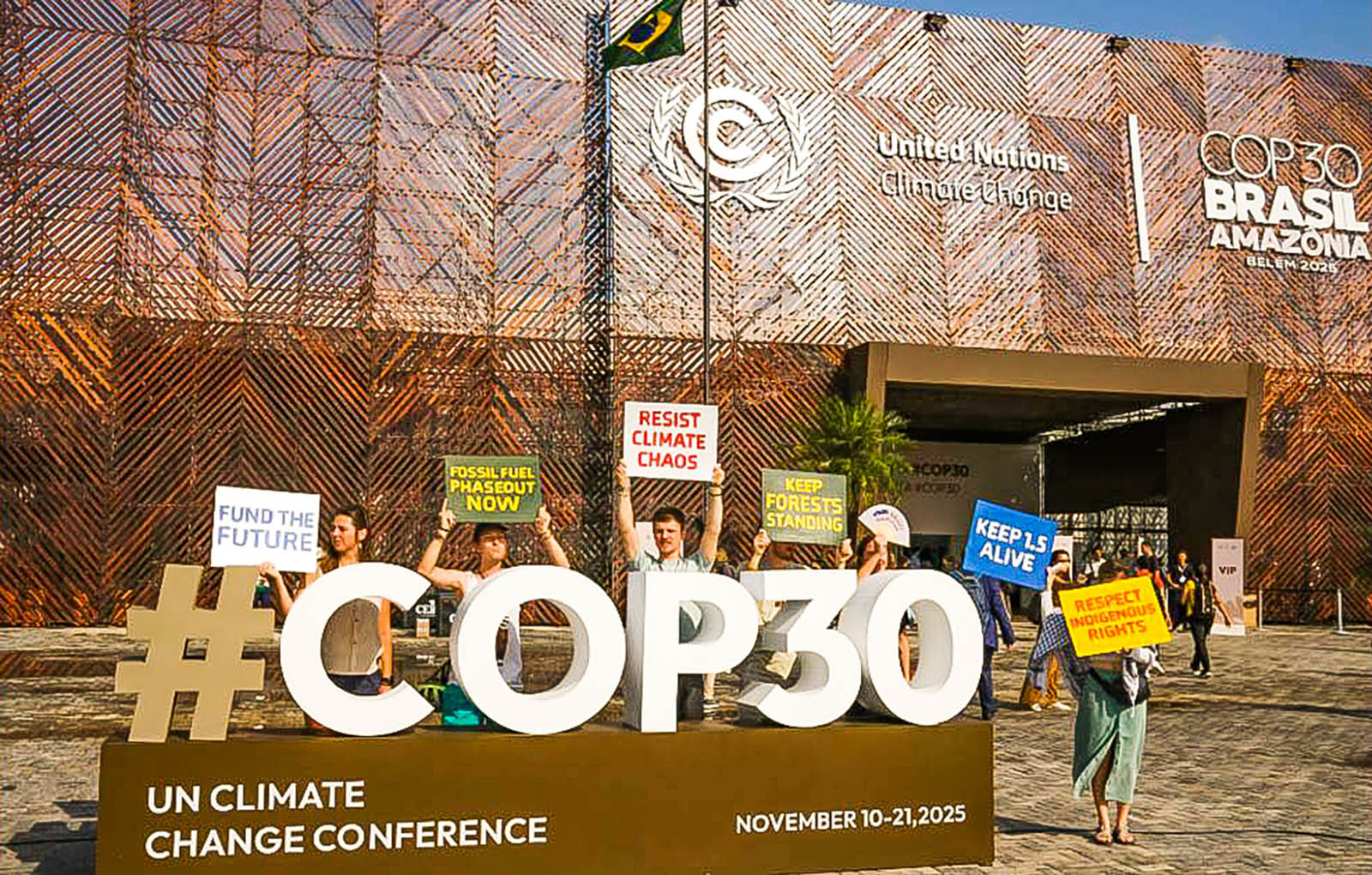

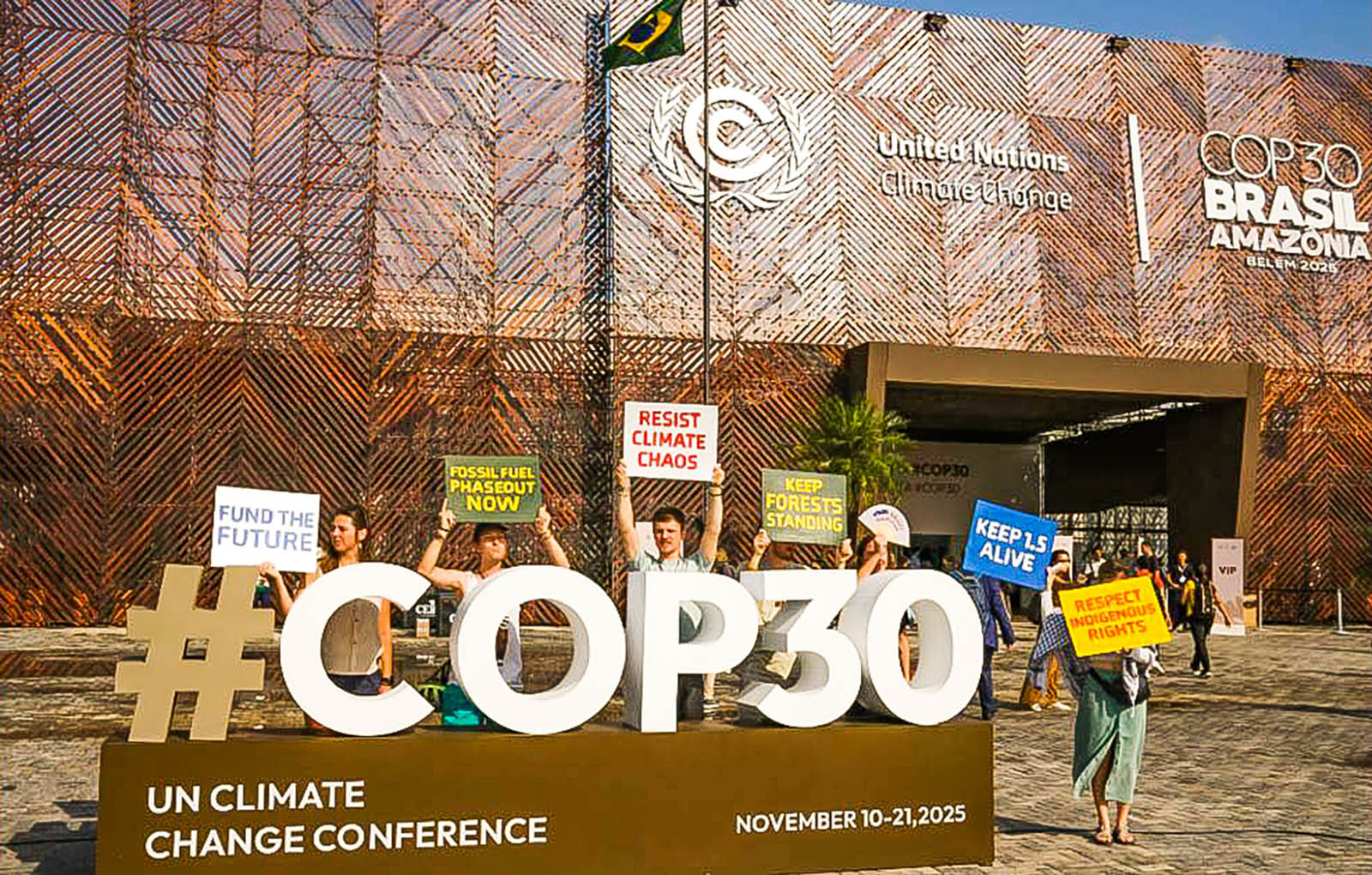

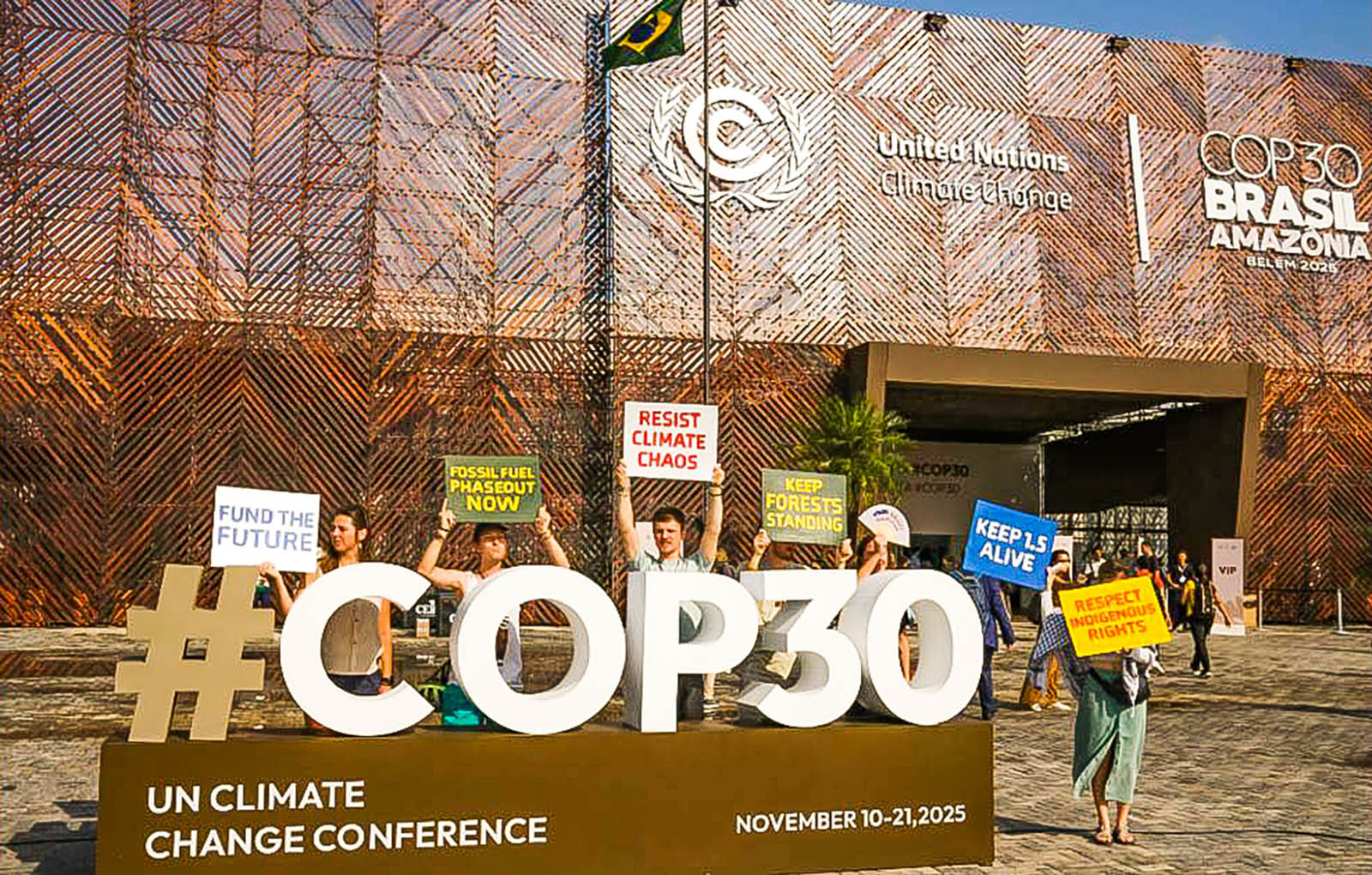

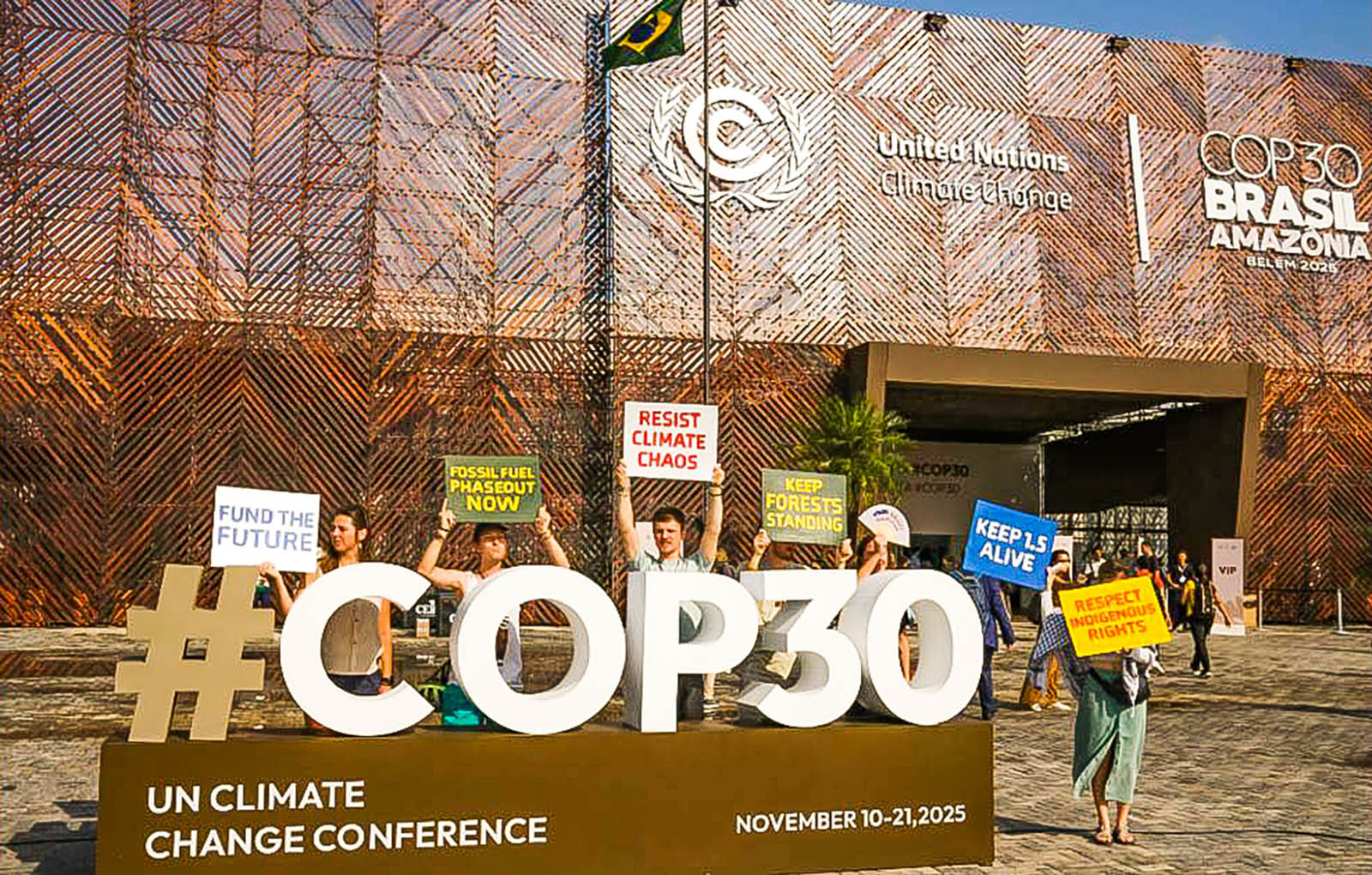

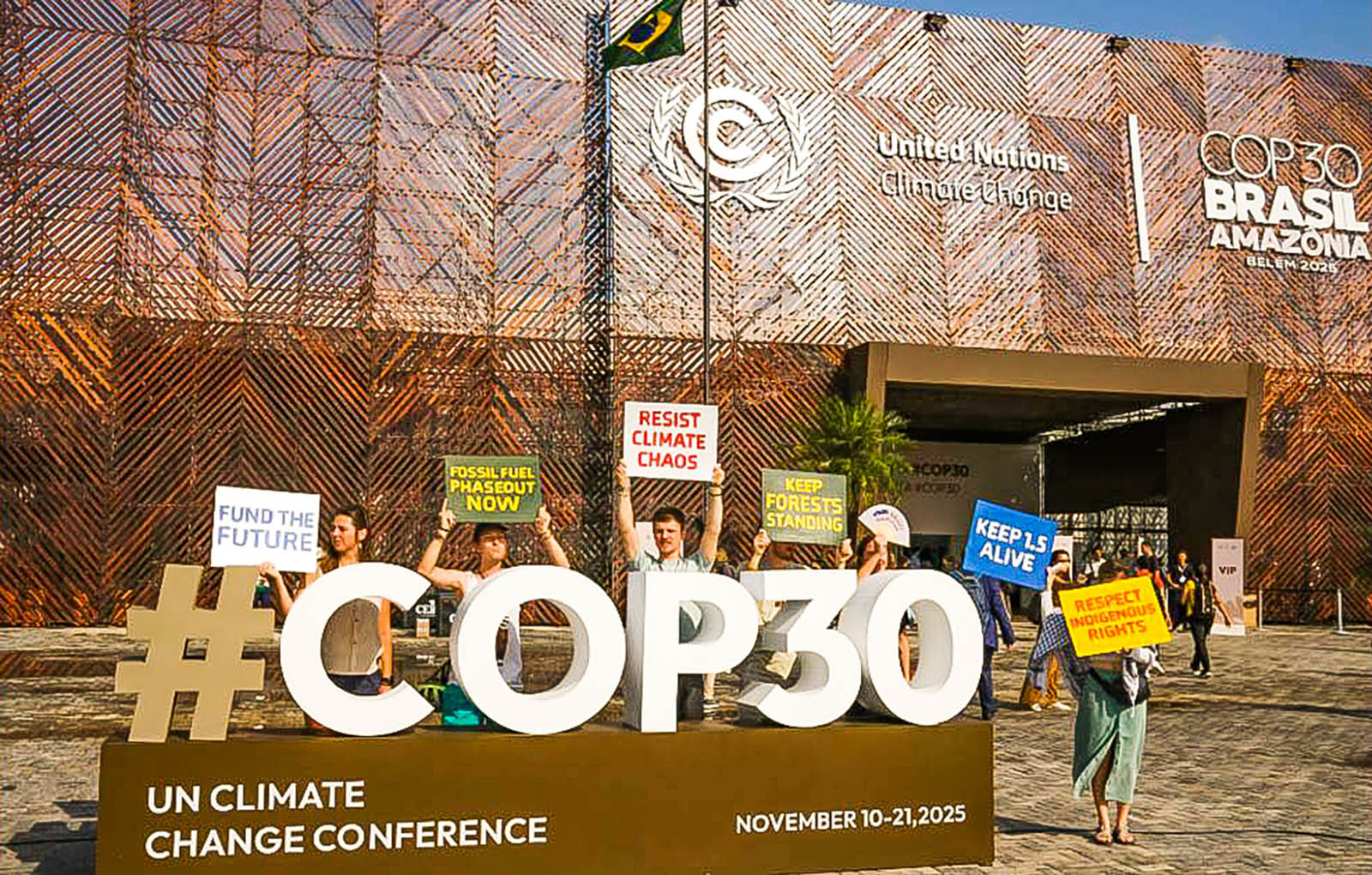

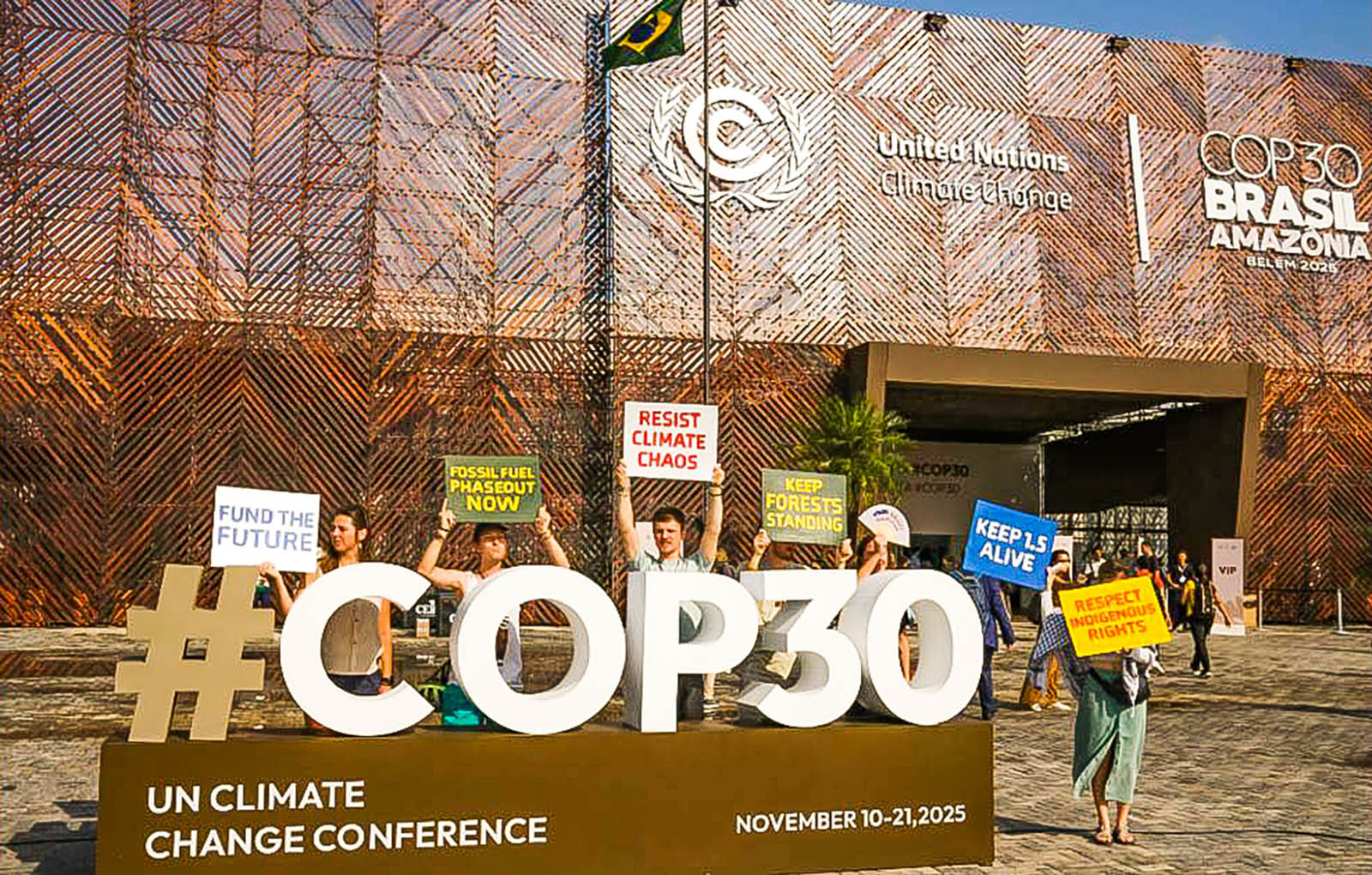

ব্রাজিলের বেলেম শহরে এবারের জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ যেন পরিণত হয়েছে এক মহানাটুকে মঞ্চে। খসড়া ঘোষণাপত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার পক্ষে থাকা জোট ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৩০ বছর ধরে কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপের চেয়ে সম্মেলনের আড়ম্বরটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে। এত বছর ধরে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশমালা গ্রহণের পরও গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন দ্রুতহারে বাড়ছে। কারণ কি শুধুই জীবাশ্ম জ্বালানির দহন? বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণা ও বাস্তব পদক্ষেপ দরকার। পরিকল্পনায় বাস্তবতা ও সত্য তথ্য না থাকলে তার পরীরা উড়ে চলে যায়, পড়ে থাকে শুধু কল্পনা। কল্পনা করে উপন্যাস-গল্প লেখা যায়, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই। যত দোষ নন্দ ঘোষেরই। পৃথিবীর জলবায়ু বদলাচ্ছে মানুষই, মানুষের বিভিন্ন পরিবেশবিনাশী কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—এ রকম কথা শুনতে শুনতে কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছে।

এখন আবার আরও কিছু কথা কানে আসছে। গ্রীষ্মকাল নাকি আরও লম্বা হবে, এ দেশ থেকে শীতকাল হারিয়ে যাবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও নরওয়েজিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট যৌথভাবে ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জলবায়ুর রিপোর্ট-২০২৫’ প্রকাশ করেছে। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন তাপপ্রবাহ দেখা দেবে ও তার সময়কাল বাড়বে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থাকবে সবচেয়ে বেশি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ২০৭০ সালের মধ্যে বর্ষার আগে ২০ দিন পর্যন্ত তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে, যা আগের চেয়ে ৭৫ শতাংশ বেশি। আগামী বছরগুলোতে দেশে অন্তত দুটি প্রধান সময়ে তাপপ্রবাহ দেখা দেবে—একটি বর্ষাকালের আগে ও অন্যটি বর্ষাকালের পরে। তার মানে আগে ছিল গরমকাল একটি, এখন পাব দুটি। দিনের তাপমাত্রা সাড়ে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়বে এ দেশের বৃষ্টিপাত ও শীতের ওপর। এই পরিবর্তনে ফসল উৎপাদন চক্র বদলে যাবে, বিভিন্ন জীবের রোগবালাই বাড়বে, মিঠাপানির মাছের আবাসস্থল কমে যাবে, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যেও পরিবর্তন আসবে। সবই হলো বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফল।

কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এককভাবে শুধু মানুষকে দায়ী করা হলেও এর পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য জীব ও অণুজীবেরও ভূমিকা। গরুর জাবর কাটা বা প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে কী পরিমাণ মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশছে, তার হিসাব কে রাখে? আমাদের চোখের সামনে কলকারখানা বাড়ছে, গাড়ি চলছে, ইটভাটায় ইট পুড়ছে আর এসব থেকে কার্বনমিশ্রিত ধোঁয়া গিয়ে মিশছে বাতাসে। সাদা চোখে শুধু আমরা এটাই দেখছি। কিন্তু চোখে দেখা যায় না—এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও যে বড় বড় জীব এবং মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদের চেয়ে কম যাচ্ছে না, সেটিকে হয়তো আমরা অনেকেই কখনো ভেবে দেখিনি। খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ ওরাই বরং মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। দু-চারটা খারাপ অণুজীব বা জীবাণু মানুষ বা হাতির মতো বিশালদেহী প্রাণীকেও নিমেষে ঘায়েল করতে পারে। করোনা বুড়ির কি ভয়টাই না মানুষ পেয়েছিল! এখন বিজ্ঞানীরাও ধীরে ধীরে উন্মোচন করছেন যে এসব অণুজীব শুধু রোগ সৃষ্টি করছে না, জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে।

অণুজীবরা ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক কিন্তু মহাশক্তিশালী, এরাই প্রকৃতির রসায়নবিদ। এরা প্রকৃতির পুষ্টিচক্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। একবার ভাবুন তো ব্যাপারটা। যদি আবর্জনা পচানোর ব্যাকটেরিয়ারা পৃথিবীতে না থাকত, তাহলে আমরা পৃথিবীতে যত বর্জ্য উৎপাদন করছি, সেগুলোর কী হতো? নিশ্চয়ই সেগুলো না পচলে আমরা আমাদের আবাসস্থলে জমিয়ে রাখতাম না। শেষে হয়তো সাগরে গিয়েই তা ফেলতে হতো। তাতে কয়েক বছরের আবর্জনা দিয়েই হয়তো ভরে যেত প্রশান্ত মহাসাগরের মতো একটা মহাসাগর। এরা প্রকৃতির ভূজৈবরাসায়নিক জগতের রঙ্গমঞ্চে সত্যিই এক চমৎকার নাট্যশিল্পী। প্রকৃতির তালে তালে তারা বাদ্যযন্ত্র না বাজালে পৃথিবীর তাল ঠিক থাকত না। এই তাল ঠিক রাখার ব্যাপারটা বেশ মজার। একদিকে অণুজীবরা বিভিন্ন জড়বস্তুকে ভেঙে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান মুক্ত করে, যা যেকোনো জীবের ডিএনএ অণু গঠনের ভিত্তিবস্তু। অণুজীবরা পৃথিবীর অন্তত ৫০ শতাংশ সালোকসংশ্লেষণ ঘটানোর পেছনে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। আবার সেসব উদ্ভিদ মারা যাওয়ার পর অণুজীবরাই আবার সেগুলো পচিয়ে তার দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। সাগরের স্রোতে ও গভীর পানিতে শেওলার মতো যেসব অণুজীব রয়েছে, সেগুলোও কার্বন গ্রহণ এবং মজুত করে। আবার তারাই মরে মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করে। বড়ই জটিল ও রহস্যময় সেসব বিষয়।

বহু বছর আগে পৃথিবীতে যখন জীবনের উন্মেষ ঘটে, তখন আদি অণুজীবগুলো জীবন ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করেছিল। প্রাচীন অণুজীবের কোষগুলো বাতাসের হাইড্রোজেন গ্যাস ও কার্বনের মধ্যে বিক্রিয়া ব্যবহার করে নিজেদের জন্য শক্তি তৈরি করত ও উপজাত হিসেবে মিথেন ছেড়ে দিত। যেহেতু মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, তাই অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন যে এসব প্রথম মিথেন নির্মাতারা প্রায় ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বছর আগেই গ্রহটিকে উষ্ণ করেছিল, যা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল। সে ধারা পৃথিবীতে এখনো অব্যাহত রয়েছে, অণুজীবরা আজও মিথেন উৎপাদন করে চলেছে।

আজ এই মিথেনই পৃথিবীর জীবনের জন্য এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন শীতল পৃথিবীকে উষ্ণ করার জন্য আমরা মিথেনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলাম ও অণুজীবদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, আজ সেই মিথেন উৎপাদী অণুজীবদেরই আমরা আর সহ্য করতে চাইছি না। আজ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী মিথেন। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটি দ্রুততম হারে বাড়ছে। মজার বিষয় হলো, এর জন্য মানুষের যেসব ক্রিয়াকলাপকে দায়ী করা হচ্ছে, সরাসরি তা আসলে মানুষের নির্গমন নয়, বরং মানুষের দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিয়ে তা মিথেন উৎপাদী বিভিন্ন অণুজীব দ্বারা চালিত হচ্ছে।

বিপদের কথা হলো, এসব অণুজীব জেগে উঠছে। বায়ুমণ্ডল যত বেশি উষ্ণ হচ্ছে, তত বেশি ওরা বাড়ছে। মানুষ বাড়ায় পৃথিবীতে জৈব বর্জ্য বাড়ছে, যা পচার পর এসব অণুজীবকে খাদ্য জোগাচ্ছে। অণুজীবদের জাগরণ এখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলাভূমি এমনকি মেরু অঞ্চলের গলিত পারমাফ্রস্টেও পাওয়া যাচ্ছে। কার্বন চক্রের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি মিথেন নির্গত হচ্ছে। এসব বিষয় এখন গবেষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। তবে তাঁরাও উপায় বের করতে উঠেপড়ে লেগে আছেন।

মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, যার উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি। তবে ভালো কথা হলো যে মিথেন পৃথিবী থেকে নির্গত হওয়ার পর তা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে খুব কম সময় থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ‘যদি আমরা আজই মিথেন নির্গমন কমাতে পারি তাহলে সম্ভবত ২১০০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আধা ডিগ্রি সেলসিয়াস কমাতে পারব। পৃথিবীতে মিথেন উৎপাদী মিথেনোজেন অণুজীব যেমন রয়েছে, তেমনি মিথেনখেকো মিথেনোট্রফ অণুজীবও রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে মিথেনখেকো অণুজীবের তুলনায় মিথেন উৎপাদী অণুজীবরা দ্রুত হারে বাড়ছে। আমাদের ক্রিয়াকলাপকে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করলেও এ দুটি অণুজীবের ক্রিয়ায় সমতা আসতে কমপক্ষে এক হাজার বছর লাগবে। জনৈক গবেষক এ নিয়ে বলেছেন যে এরা রাতারাতি বাড়ে না। মিথেন

খাওয়া সহজ কাজ না। এর চেয়ে সহজ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো।

ব্রাজিলের বেলেম শহরে এবারের জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ যেন পরিণত হয়েছে এক মহানাটুকে মঞ্চে। খসড়া ঘোষণাপত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার পক্ষে থাকা জোট ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৩০ বছর ধরে কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপের চেয়ে সম্মেলনের আড়ম্বরটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে। এত বছর ধরে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশমালা গ্রহণের পরও গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন দ্রুতহারে বাড়ছে। কারণ কি শুধুই জীবাশ্ম জ্বালানির দহন? বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণা ও বাস্তব পদক্ষেপ দরকার। পরিকল্পনায় বাস্তবতা ও সত্য তথ্য না থাকলে তার পরীরা উড়ে চলে যায়, পড়ে থাকে শুধু কল্পনা। কল্পনা করে উপন্যাস-গল্প লেখা যায়, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে ‘নোট ভার্বাল’ বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

৮ ঘণ্টা আগে

অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের-বিএমইউ (সাবেক পিজি হাসপাতাল) ভাইস চ্যান্সেলর। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্যের (একাডেমিক) দায়িত্ব পালন করেছেন। যে গতিতে পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে...

১ দিন আগে

সাদা চোখে ঘটনাটির দিকে তাকালে মনে হতে পারে, ঠিকই তো আছে। একজন মানুষকে যিনি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছেন, তাঁকে তো গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করাই যায়। খুনির আবার বিচার কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই যুক্তির অসারতা।

১ দিন আগে

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে।

২ দিন আগেসম্পাদকীয়

সাদা চোখে ঘটনাটির দিকে তাকালে মনে হতে পারে, ঠিকই তো আছে। একজন মানুষকে যিনি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছেন, তাঁকে তো গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করাই যায়। খুনির আবার বিচার কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই যুক্তির অসারতা। যদি সবাই এইভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে থাকেন, তাহলে আদতে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। যে যার মতো আইন বানিয়ে নেবে এবং যে কাউকে কোনো যুক্তি ছাড়াই হত্যা করতে পারবে। এই ভয়াবহতা উপলব্ধি করা না হলে সত্যিই সংকটে পড়ে যাবে দেশ।

আমরা রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার একটি ঘটনা ধরে কথাগুলো বলছি। ঘটনার শুরু গত ৪ এপ্রিল। তবে এখন বিষয়টি আলোচনায় এসেছে একজন আসামি গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে। কী কারণে গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হলেন সাগর প্রামাণিক, তা খতিয়ে দেখতে গিয়েই বেরিয়ে এল থলের বিড়াল। ৪ এপ্রিল বাগমারার রনশিবাড়ি গ্রামে আমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক নামের আরেকজনকে ছুরিকাঘাত করলে তিনি মারা যান। ঘটনার পর বাজারের লোকজন আমিনুলকে ধরে মারধর করে আটকে রাখেন। পুলিশের কাছে যখন এ খবর পৌঁছে যায়, তখন তারা চলে আসে ঘটনাস্থলে এবং আমিনুলকে তাদের হেফাজতে নেয়।

কিন্তু উত্তেজিত জনতা পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে আমিনুলকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর গণপিটুনি দিয়ে আমিনুলকে হত্যা করে। মানে কী দাঁড়ালো? আমিনুল হত্যা করেছে একজনকে এবং সে কারণে আমিনুলকে হত্যা করেছেন অন্যরা। আমিনুলকে আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দিলে আইন রক্ষা হতো। কিন্তু কে তার পরোয়া করে? আর পুলিশ? পুলিশের মনের জোর এখনো যে ফিরে আসেনি, রাজপথে উত্তেজিত জনতার বাক্যবর্ষণে কুপোকাত অসহায় পুলিশ সদস্যদের দেখলেই তা বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রেও সে রকম ঘটনা ঘটেছিল কি না, কে জানে। ভেবে দেখুন, আমিনুলকে যখন গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছিল, তখন বাগমারা থানার পুলিশ সদস্যরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই পুলিশ সদস্যদেরও পিটিয়েছে এই আইন অমান্যকারী জনতা। সাতজন পুলিশ সদস্য তাতে আহত হয়েছিলেন।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার গোয়ালবাড়ী এলাকা থেকে র্যাব-৫-এর একটি দল সাগর প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করেছে। আমিনুলকে হত্যা করার দায়ে তিনি একজন অভিযুক্ত। এ পর্যন্ত ‘পিটুনিবিশারদ’ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আইনশৃঙ্খলা না মানলে তারও যে পরিণতি আছে, সে কথা অনেকেই ভুলে যান। আমিনুলকে হত্যার দায়ে এই অভিযুক্ত ‘উত্তেজিত জনতা’রও তো বিচার হবে। তারা কেন নিজ উদ্যোগে নিজেদের এ রকম এক বাজে অবস্থার মধ্যে নিপতিত করল, তার জবাব কে দেবে?

‘মারের জবাব মার’ কবিতায় খাটে বটে, কিন্তু আদতে বাস্তব জীবনে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। আইনকে নিজের মতো চলতে দেওয়া শিখতে হয়। এটা থাকতে হয় আচরিত জীবনধারণ পদ্ধতির মধ্যে। আর তা না থাকলে অরাজকতাই বাড়তে থাকে কেবল। বাগমারার ঘটনা তারই ইঙ্গিত দেয়।

সাদা চোখে ঘটনাটির দিকে তাকালে মনে হতে পারে, ঠিকই তো আছে। একজন মানুষকে যিনি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছেন, তাঁকে তো গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করাই যায়। খুনির আবার বিচার কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই যুক্তির অসারতা। যদি সবাই এইভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে থাকেন, তাহলে আদতে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। যে যার মতো আইন বানিয়ে নেবে এবং যে কাউকে কোনো যুক্তি ছাড়াই হত্যা করতে পারবে। এই ভয়াবহতা উপলব্ধি করা না হলে সত্যিই সংকটে পড়ে যাবে দেশ।

আমরা রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার একটি ঘটনা ধরে কথাগুলো বলছি। ঘটনার শুরু গত ৪ এপ্রিল। তবে এখন বিষয়টি আলোচনায় এসেছে একজন আসামি গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে। কী কারণে গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হলেন সাগর প্রামাণিক, তা খতিয়ে দেখতে গিয়েই বেরিয়ে এল থলের বিড়াল। ৪ এপ্রিল বাগমারার রনশিবাড়ি গ্রামে আমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক নামের আরেকজনকে ছুরিকাঘাত করলে তিনি মারা যান। ঘটনার পর বাজারের লোকজন আমিনুলকে ধরে মারধর করে আটকে রাখেন। পুলিশের কাছে যখন এ খবর পৌঁছে যায়, তখন তারা চলে আসে ঘটনাস্থলে এবং আমিনুলকে তাদের হেফাজতে নেয়।

কিন্তু উত্তেজিত জনতা পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে আমিনুলকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর গণপিটুনি দিয়ে আমিনুলকে হত্যা করে। মানে কী দাঁড়ালো? আমিনুল হত্যা করেছে একজনকে এবং সে কারণে আমিনুলকে হত্যা করেছেন অন্যরা। আমিনুলকে আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দিলে আইন রক্ষা হতো। কিন্তু কে তার পরোয়া করে? আর পুলিশ? পুলিশের মনের জোর এখনো যে ফিরে আসেনি, রাজপথে উত্তেজিত জনতার বাক্যবর্ষণে কুপোকাত অসহায় পুলিশ সদস্যদের দেখলেই তা বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রেও সে রকম ঘটনা ঘটেছিল কি না, কে জানে। ভেবে দেখুন, আমিনুলকে যখন গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছিল, তখন বাগমারা থানার পুলিশ সদস্যরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই পুলিশ সদস্যদেরও পিটিয়েছে এই আইন অমান্যকারী জনতা। সাতজন পুলিশ সদস্য তাতে আহত হয়েছিলেন।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার গোয়ালবাড়ী এলাকা থেকে র্যাব-৫-এর একটি দল সাগর প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করেছে। আমিনুলকে হত্যা করার দায়ে তিনি একজন অভিযুক্ত। এ পর্যন্ত ‘পিটুনিবিশারদ’ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আইনশৃঙ্খলা না মানলে তারও যে পরিণতি আছে, সে কথা অনেকেই ভুলে যান। আমিনুলকে হত্যার দায়ে এই অভিযুক্ত ‘উত্তেজিত জনতা’রও তো বিচার হবে। তারা কেন নিজ উদ্যোগে নিজেদের এ রকম এক বাজে অবস্থার মধ্যে নিপতিত করল, তার জবাব কে দেবে?

‘মারের জবাব মার’ কবিতায় খাটে বটে, কিন্তু আদতে বাস্তব জীবনে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। আইনকে নিজের মতো চলতে দেওয়া শিখতে হয়। এটা থাকতে হয় আচরিত জীবনধারণ পদ্ধতির মধ্যে। আর তা না থাকলে অরাজকতাই বাড়তে থাকে কেবল। বাগমারার ঘটনা তারই ইঙ্গিত দেয়।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে ‘নোট ভার্বাল’ বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

৮ ঘণ্টা আগে

অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের-বিএমইউ (সাবেক পিজি হাসপাতাল) ভাইস চ্যান্সেলর। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্যের (একাডেমিক) দায়িত্ব পালন করেছেন। যে গতিতে পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে...

১ দিন আগে

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে।

২ দিন আগেসম্পাদকীয়

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে। এ ভূমিকম্পে ছয়জন নিহত এবং আহত হয়েছে দুই শতাধিক।

ভূমিকম্প একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। ভূতাত্ত্বিক প্লেটের নড়াচড়ার ফলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আগাম পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা গেলে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে ভূমিকম্প হলে রক্ষা পাওয়া এবং ক্ষতি কমানো নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বললেই চলে।

দেশে ভূমিকম্পের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে গতকালের মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ। ঢাকাসহ সারা দেশে এর চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে কী পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে, সেটা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, বাংলাদেশ এমনিতেই ঘনবসতিপূর্ণ। এখানকার বেশির ভাগ ভবন আধুনিক বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। পাশাপাশি এখানকার পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনও অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে বিপর্যয় অবধারিত ঘটবে। বিপর্যয় শুধু নয়, মহাবিপর্যয় ঘটে যাবে।

রাজধানী শহর ঢাকাকে আধুনিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলা এবং তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজউকের। কিন্তু এ শহরটা এখনো যে অগোছালোভাবে বিস্তৃত হচ্ছে, তার দায় রাজউক কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারে না। তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো ভবন অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা, অনেক তো খাল ভরাট, জায়গা দখল করে কত বিল্ডিং হলো। সেগুলোর কয়টা বিল্ডিং কোড মানে, এসব নিয়ে সন্দেহ তো হয়ই। রাজউকেও নিশ্চয়ই ঘুষখোর আছে। এরপর সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

ঢাকায় বড় ভূমিকম্প হলে কী করুণ পরিস্থিতি হতে পারে, তা উঠে এসেছে রাজউকের এক গবেষণায়। ২০২৪ সালের ৩১ মে ভূমিকম্প সহনশীল নগরায়ণ বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আলোচনা থেকে জানা যায়, থাইল্যান্ডের থেকে আরও কম মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার মোট ভবনের ৪০ শতাংশই ধসে পড়বে।

বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, সেখানে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনাই গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। আমরা পরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ করতে পারিনি। আমাদের এখানে ভবন নির্মাণে কোনো নিয়ম মানা হয় না। এইভাবে অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের কারণে দেশে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ কল্পনা করাও কঠিন।

মাঝেমধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যা কিছু করার, তা যেন করা হয়। শুধু বিভিন্ন গবেষণা এবং তার ফলাফল নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের চেয়ে জরুরি হলো বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশেই ভবন নির্মাণে ভূমিকম্পনিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না, সেটাও যাচাই করে দেখা জরুরি।

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে। এ ভূমিকম্পে ছয়জন নিহত এবং আহত হয়েছে দুই শতাধিক।

ভূমিকম্প একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। ভূতাত্ত্বিক প্লেটের নড়াচড়ার ফলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আগাম পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা গেলে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে ভূমিকম্প হলে রক্ষা পাওয়া এবং ক্ষতি কমানো নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বললেই চলে।

দেশে ভূমিকম্পের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে গতকালের মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ। ঢাকাসহ সারা দেশে এর চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে কী পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে, সেটা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, বাংলাদেশ এমনিতেই ঘনবসতিপূর্ণ। এখানকার বেশির ভাগ ভবন আধুনিক বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। পাশাপাশি এখানকার পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনও অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে বিপর্যয় অবধারিত ঘটবে। বিপর্যয় শুধু নয়, মহাবিপর্যয় ঘটে যাবে।

রাজধানী শহর ঢাকাকে আধুনিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলা এবং তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজউকের। কিন্তু এ শহরটা এখনো যে অগোছালোভাবে বিস্তৃত হচ্ছে, তার দায় রাজউক কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারে না। তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো ভবন অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা, অনেক তো খাল ভরাট, জায়গা দখল করে কত বিল্ডিং হলো। সেগুলোর কয়টা বিল্ডিং কোড মানে, এসব নিয়ে সন্দেহ তো হয়ই। রাজউকেও নিশ্চয়ই ঘুষখোর আছে। এরপর সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

ঢাকায় বড় ভূমিকম্প হলে কী করুণ পরিস্থিতি হতে পারে, তা উঠে এসেছে রাজউকের এক গবেষণায়। ২০২৪ সালের ৩১ মে ভূমিকম্প সহনশীল নগরায়ণ বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আলোচনা থেকে জানা যায়, থাইল্যান্ডের থেকে আরও কম মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার মোট ভবনের ৪০ শতাংশই ধসে পড়বে।

বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, সেখানে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনাই গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। আমরা পরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ করতে পারিনি। আমাদের এখানে ভবন নির্মাণে কোনো নিয়ম মানা হয় না। এইভাবে অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের কারণে দেশে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ কল্পনা করাও কঠিন।

মাঝেমধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যা কিছু করার, তা যেন করা হয়। শুধু বিভিন্ন গবেষণা এবং তার ফলাফল নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের চেয়ে জরুরি হলো বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশেই ভবন নির্মাণে ভূমিকম্পনিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না, সেটাও যাচাই করে দেখা জরুরি।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে ‘নোট ভার্বাল’ বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

৮ ঘণ্টা আগে

অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের-বিএমইউ (সাবেক পিজি হাসপাতাল) ভাইস চ্যান্সেলর। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্যের (একাডেমিক) দায়িত্ব পালন করেছেন। যে গতিতে পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে...

১ দিন আগে

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

সাদা চোখে ঘটনাটির দিকে তাকালে মনে হতে পারে, ঠিকই তো আছে। একজন মানুষকে যিনি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছেন, তাঁকে তো গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করাই যায়। খুনির আবার বিচার কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই যুক্তির অসারতা।

১ দিন আগে