মৃত্যুঞ্জয় রায়

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই। যত দোষ নন্দ ঘোষেরই। পৃথিবীর জলবায়ু বদলাচ্ছে মানুষই, মানুষের বিভিন্ন পরিবেশবিনাশী কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—এ রকম কথা শুনতে শুনতে কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছে।

এখন আবার আরও কিছু কথা কানে আসছে। গ্রীষ্মকাল নাকি আরও লম্বা হবে, এ দেশ থেকে শীতকাল হারিয়ে যাবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও নরওয়েজিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট যৌথভাবে ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জলবায়ুর রিপোর্ট-২০২৫’ প্রকাশ করেছে। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন তাপপ্রবাহ দেখা দেবে ও তার সময়কাল বাড়বে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থাকবে সবচেয়ে বেশি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ২০৭০ সালের মধ্যে বর্ষার আগে ২০ দিন পর্যন্ত তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে, যা আগের চেয়ে ৭৫ শতাংশ বেশি। আগামী বছরগুলোতে দেশে অন্তত দুটি প্রধান সময়ে তাপপ্রবাহ দেখা দেবে—একটি বর্ষাকালের আগে ও অন্যটি বর্ষাকালের পরে। তার মানে আগে ছিল গরমকাল একটি, এখন পাব দুটি। দিনের তাপমাত্রা সাড়ে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়বে এ দেশের বৃষ্টিপাত ও শীতের ওপর। এই পরিবর্তনে ফসল উৎপাদন চক্র বদলে যাবে, বিভিন্ন জীবের রোগবালাই বাড়বে, মিঠাপানির মাছের আবাসস্থল কমে যাবে, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যেও পরিবর্তন আসবে। সবই হলো বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফল।

কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এককভাবে শুধু মানুষকে দায়ী করা হলেও এর পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য জীব ও অণুজীবেরও ভূমিকা। গরুর জাবর কাটা বা প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে কী পরিমাণ মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশছে, তার হিসাব কে রাখে? আমাদের চোখের সামনে কলকারখানা বাড়ছে, গাড়ি চলছে, ইটভাটায় ইট পুড়ছে আর এসব থেকে কার্বনমিশ্রিত ধোঁয়া গিয়ে মিশছে বাতাসে। সাদা চোখে শুধু আমরা এটাই দেখছি। কিন্তু চোখে দেখা যায় না—এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও যে বড় বড় জীব এবং মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদের চেয়ে কম যাচ্ছে না, সেটিকে হয়তো আমরা অনেকেই কখনো ভেবে দেখিনি। খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ ওরাই বরং মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। দু-চারটা খারাপ অণুজীব বা জীবাণু মানুষ বা হাতির মতো বিশালদেহী প্রাণীকেও নিমেষে ঘায়েল করতে পারে। করোনা বুড়ির কি ভয়টাই না মানুষ পেয়েছিল! এখন বিজ্ঞানীরাও ধীরে ধীরে উন্মোচন করছেন যে এসব অণুজীব শুধু রোগ সৃষ্টি করছে না, জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে।

অণুজীবরা ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক কিন্তু মহাশক্তিশালী, এরাই প্রকৃতির রসায়নবিদ। এরা প্রকৃতির পুষ্টিচক্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। একবার ভাবুন তো ব্যাপারটা। যদি আবর্জনা পচানোর ব্যাকটেরিয়ারা পৃথিবীতে না থাকত, তাহলে আমরা পৃথিবীতে যত বর্জ্য উৎপাদন করছি, সেগুলোর কী হতো? নিশ্চয়ই সেগুলো না পচলে আমরা আমাদের আবাসস্থলে জমিয়ে রাখতাম না। শেষে হয়তো সাগরে গিয়েই তা ফেলতে হতো। তাতে কয়েক বছরের আবর্জনা দিয়েই হয়তো ভরে যেত প্রশান্ত মহাসাগরের মতো একটা মহাসাগর। এরা প্রকৃতির ভূজৈবরাসায়নিক জগতের রঙ্গমঞ্চে সত্যিই এক চমৎকার নাট্যশিল্পী। প্রকৃতির তালে তালে তারা বাদ্যযন্ত্র না বাজালে পৃথিবীর তাল ঠিক থাকত না। এই তাল ঠিক রাখার ব্যাপারটা বেশ মজার। একদিকে অণুজীবরা বিভিন্ন জড়বস্তুকে ভেঙে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান মুক্ত করে, যা যেকোনো জীবের ডিএনএ অণু গঠনের ভিত্তিবস্তু। অণুজীবরা পৃথিবীর অন্তত ৫০ শতাংশ সালোকসংশ্লেষণ ঘটানোর পেছনে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। আবার সেসব উদ্ভিদ মারা যাওয়ার পর অণুজীবরাই আবার সেগুলো পচিয়ে তার দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। সাগরের স্রোতে ও গভীর পানিতে শেওলার মতো যেসব অণুজীব রয়েছে, সেগুলোও কার্বন গ্রহণ এবং মজুত করে। আবার তারাই মরে মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করে। বড়ই জটিল ও রহস্যময় সেসব বিষয়।

বহু বছর আগে পৃথিবীতে যখন জীবনের উন্মেষ ঘটে, তখন আদি অণুজীবগুলো জীবন ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করেছিল। প্রাচীন অণুজীবের কোষগুলো বাতাসের হাইড্রোজেন গ্যাস ও কার্বনের মধ্যে বিক্রিয়া ব্যবহার করে নিজেদের জন্য শক্তি তৈরি করত ও উপজাত হিসেবে মিথেন ছেড়ে দিত। যেহেতু মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, তাই অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন যে এসব প্রথম মিথেন নির্মাতারা প্রায় ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বছর আগেই গ্রহটিকে উষ্ণ করেছিল, যা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল। সে ধারা পৃথিবীতে এখনো অব্যাহত রয়েছে, অণুজীবরা আজও মিথেন উৎপাদন করে চলেছে।

আজ এই মিথেনই পৃথিবীর জীবনের জন্য এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন শীতল পৃথিবীকে উষ্ণ করার জন্য আমরা মিথেনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলাম ও অণুজীবদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, আজ সেই মিথেন উৎপাদী অণুজীবদেরই আমরা আর সহ্য করতে চাইছি না। আজ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী মিথেন। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটি দ্রুততম হারে বাড়ছে। মজার বিষয় হলো, এর জন্য মানুষের যেসব ক্রিয়াকলাপকে দায়ী করা হচ্ছে, সরাসরি তা আসলে মানুষের নির্গমন নয়, বরং মানুষের দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিয়ে তা মিথেন উৎপাদী বিভিন্ন অণুজীব দ্বারা চালিত হচ্ছে।

বিপদের কথা হলো, এসব অণুজীব জেগে উঠছে। বায়ুমণ্ডল যত বেশি উষ্ণ হচ্ছে, তত বেশি ওরা বাড়ছে। মানুষ বাড়ায় পৃথিবীতে জৈব বর্জ্য বাড়ছে, যা পচার পর এসব অণুজীবকে খাদ্য জোগাচ্ছে। অণুজীবদের জাগরণ এখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলাভূমি এমনকি মেরু অঞ্চলের গলিত পারমাফ্রস্টেও পাওয়া যাচ্ছে। কার্বন চক্রের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি মিথেন নির্গত হচ্ছে। এসব বিষয় এখন গবেষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। তবে তাঁরাও উপায় বের করতে উঠেপড়ে লেগে আছেন।

মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, যার উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি। তবে ভালো কথা হলো যে মিথেন পৃথিবী থেকে নির্গত হওয়ার পর তা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে খুব কম সময় থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ‘যদি আমরা আজই মিথেন নির্গমন কমাতে পারি তাহলে সম্ভবত ২১০০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আধা ডিগ্রি সেলসিয়াস কমাতে পারব। পৃথিবীতে মিথেন উৎপাদী মিথেনোজেন অণুজীব যেমন রয়েছে, তেমনি মিথেনখেকো মিথেনোট্রফ অণুজীবও রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে মিথেনখেকো অণুজীবের তুলনায় মিথেন উৎপাদী অণুজীবরা দ্রুত হারে বাড়ছে। আমাদের ক্রিয়াকলাপকে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করলেও এ দুটি অণুজীবের ক্রিয়ায় সমতা আসতে কমপক্ষে এক হাজার বছর লাগবে। জনৈক গবেষক এ নিয়ে বলেছেন যে এরা রাতারাতি বাড়ে না। মিথেন

খাওয়া সহজ কাজ না। এর চেয়ে সহজ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো।

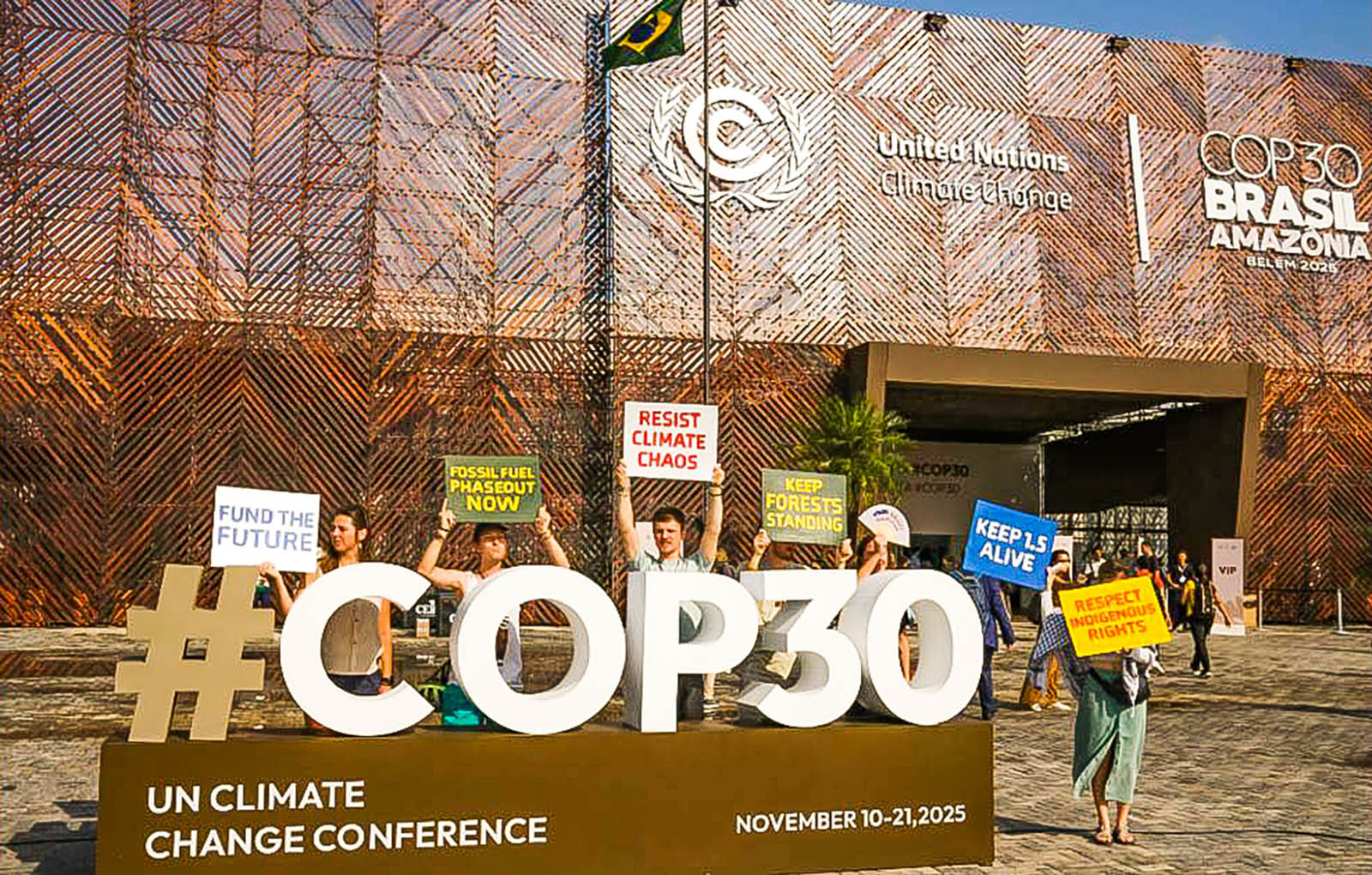

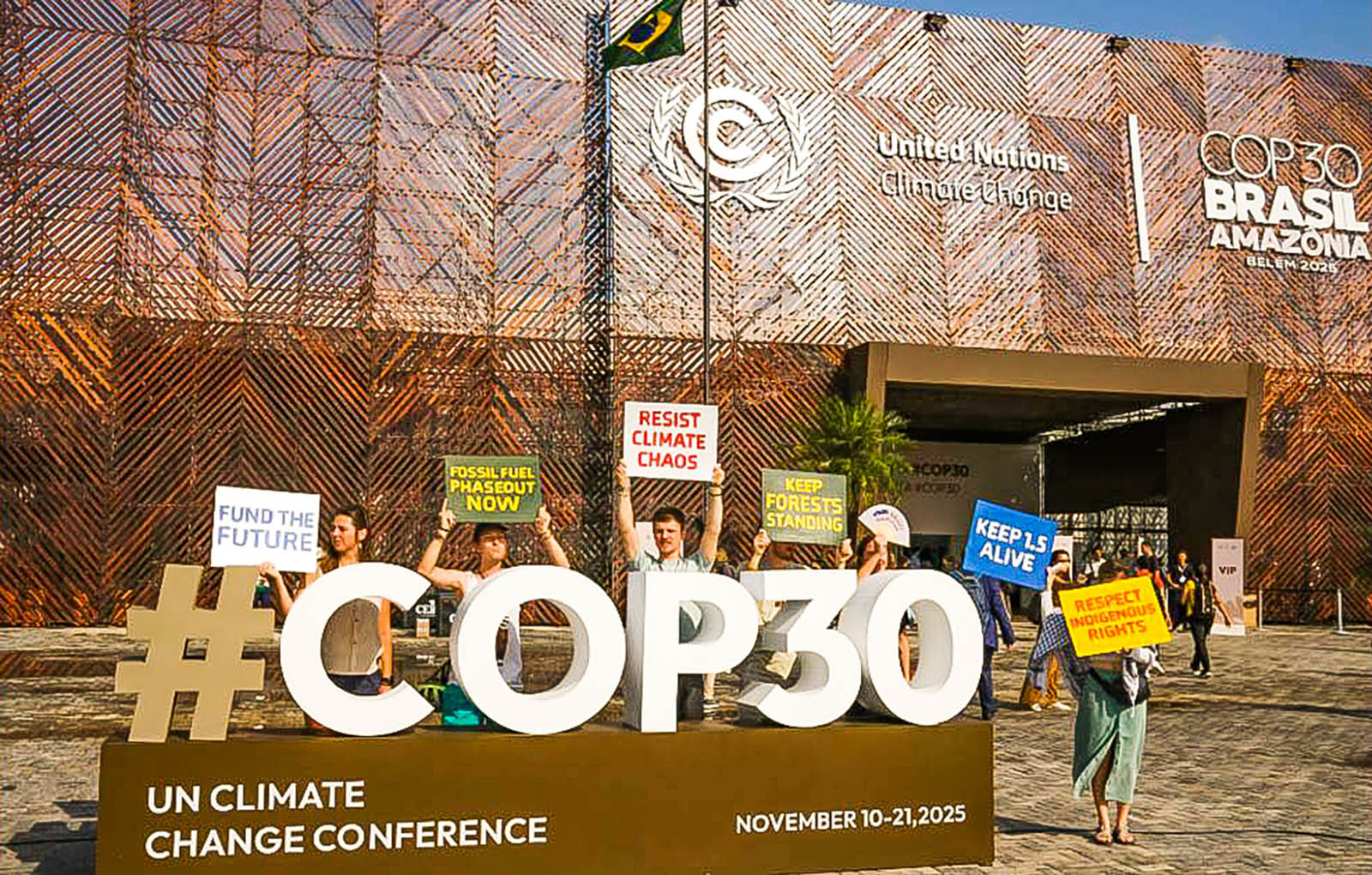

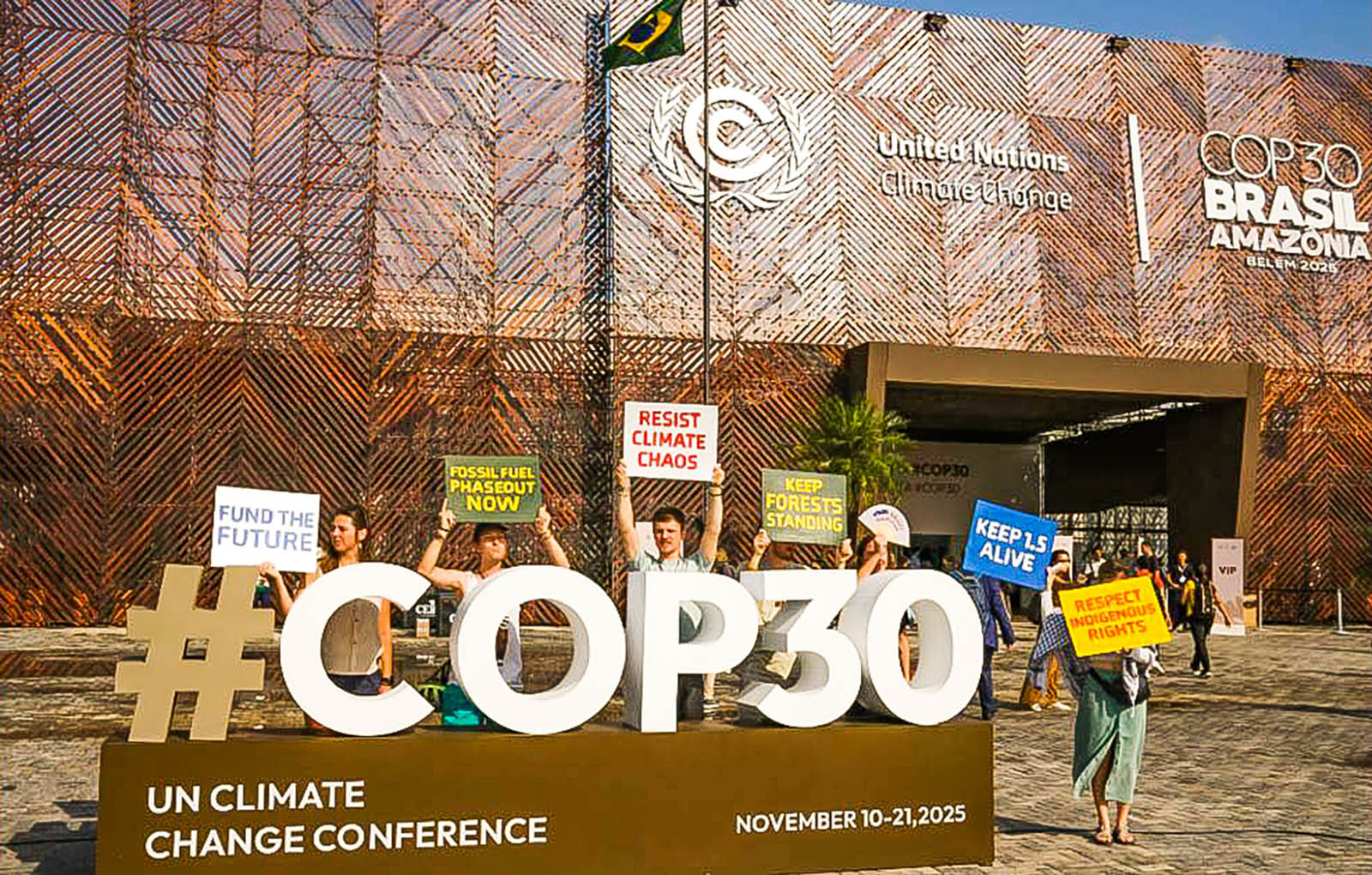

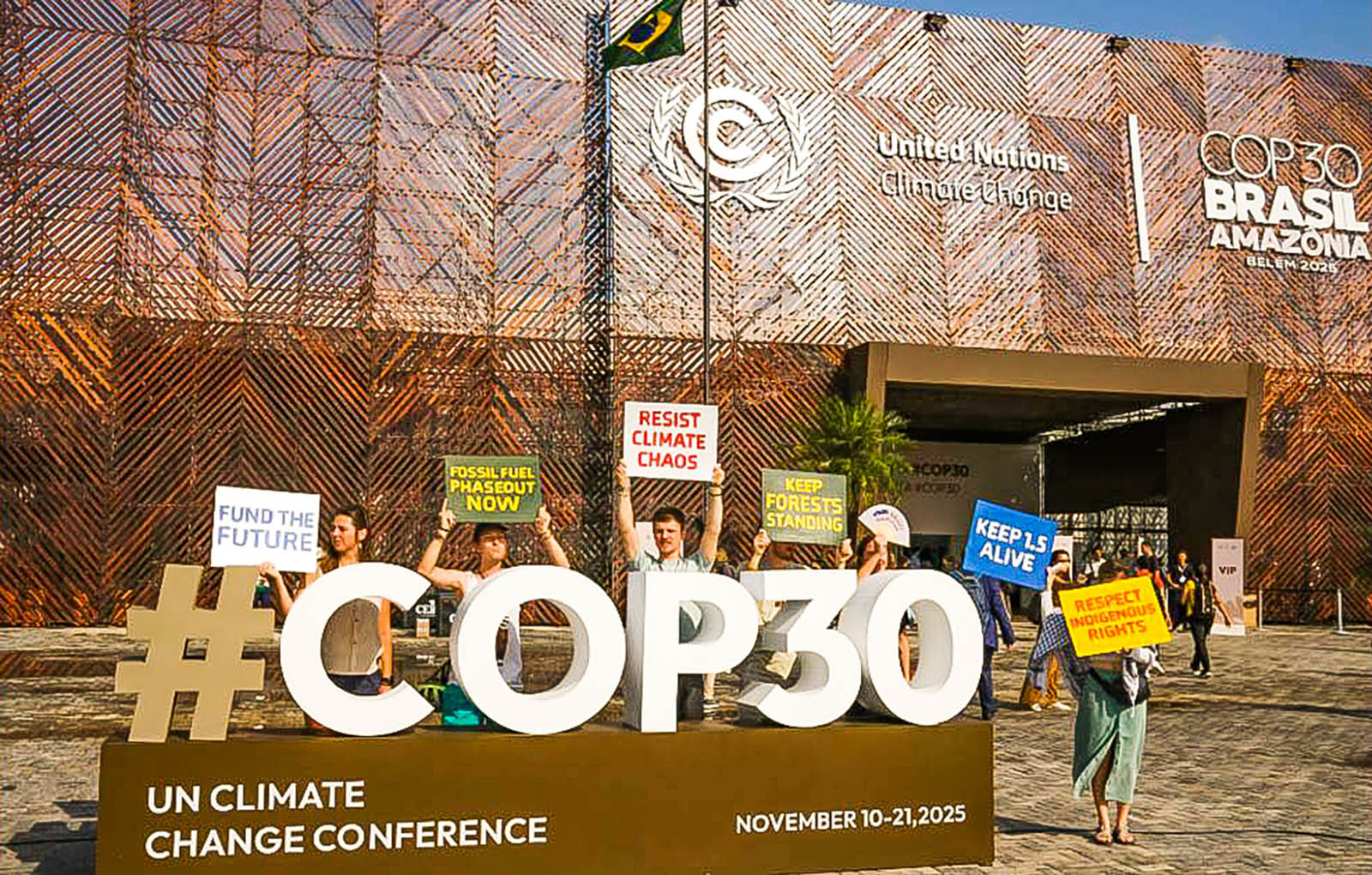

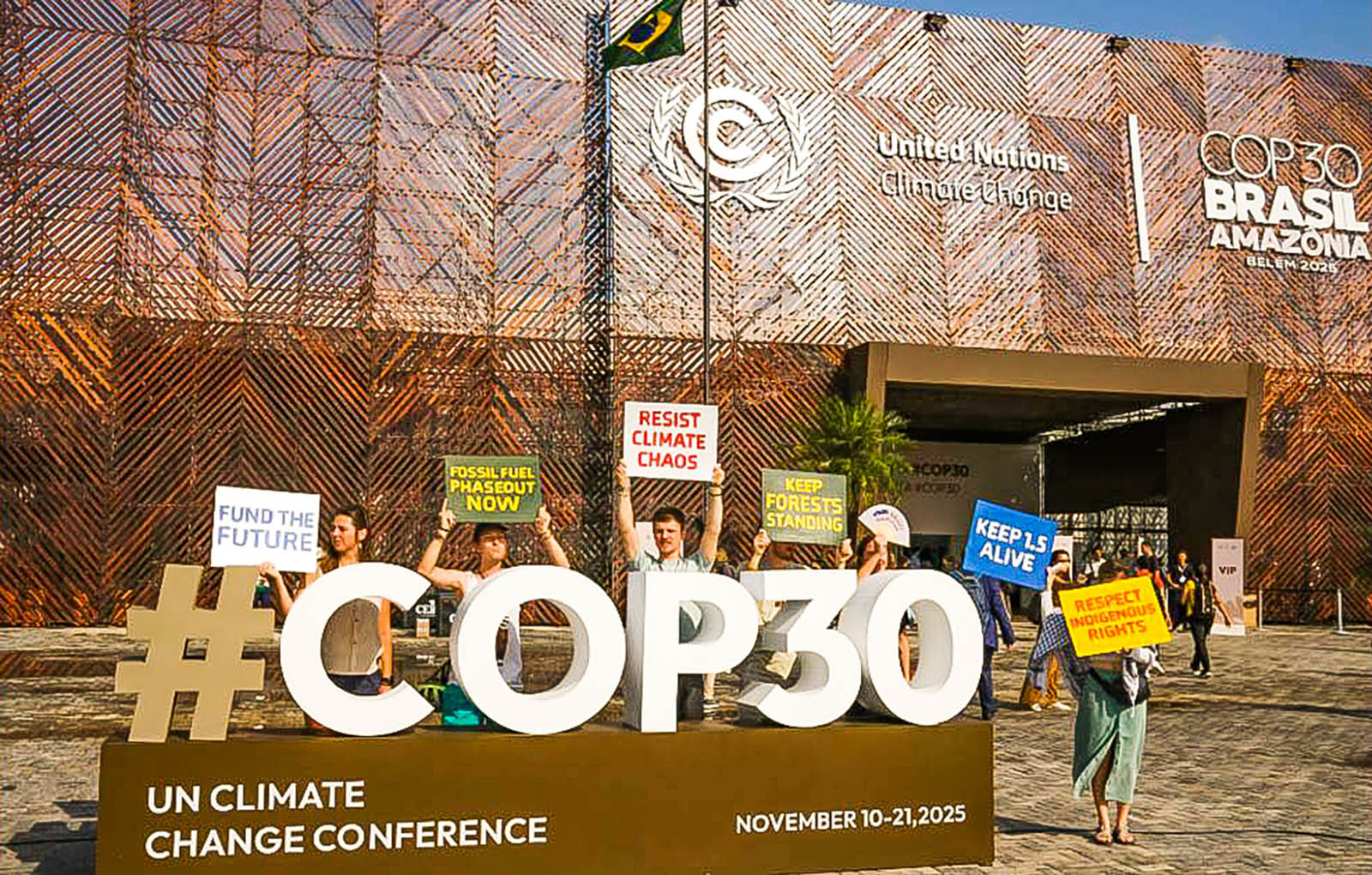

ব্রাজিলের বেলেম শহরে এবারের জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ যেন পরিণত হয়েছে এক মহানাটুকে মঞ্চে। খসড়া ঘোষণাপত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার পক্ষে থাকা জোট ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৩০ বছর ধরে কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপের চেয়ে সম্মেলনের আড়ম্বরটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে। এত বছর ধরে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশমালা গ্রহণের পরও গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন দ্রুতহারে বাড়ছে। কারণ কি শুধুই জীবাশ্ম জ্বালানির দহন? বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণা ও বাস্তব পদক্ষেপ দরকার। পরিকল্পনায় বাস্তবতা ও সত্য তথ্য না থাকলে তার পরীরা উড়ে চলে যায়, পড়ে থাকে শুধু কল্পনা। কল্পনা করে উপন্যাস-গল্প লেখা যায়, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই। যত দোষ নন্দ ঘোষেরই। পৃথিবীর জলবায়ু বদলাচ্ছে মানুষই, মানুষের বিভিন্ন পরিবেশবিনাশী কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—এ রকম কথা শুনতে শুনতে কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছে।

এখন আবার আরও কিছু কথা কানে আসছে। গ্রীষ্মকাল নাকি আরও লম্বা হবে, এ দেশ থেকে শীতকাল হারিয়ে যাবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও নরওয়েজিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট যৌথভাবে ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জলবায়ুর রিপোর্ট-২০২৫’ প্রকাশ করেছে। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন তাপপ্রবাহ দেখা দেবে ও তার সময়কাল বাড়বে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থাকবে সবচেয়ে বেশি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ২০৭০ সালের মধ্যে বর্ষার আগে ২০ দিন পর্যন্ত তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে, যা আগের চেয়ে ৭৫ শতাংশ বেশি। আগামী বছরগুলোতে দেশে অন্তত দুটি প্রধান সময়ে তাপপ্রবাহ দেখা দেবে—একটি বর্ষাকালের আগে ও অন্যটি বর্ষাকালের পরে। তার মানে আগে ছিল গরমকাল একটি, এখন পাব দুটি। দিনের তাপমাত্রা সাড়ে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়বে এ দেশের বৃষ্টিপাত ও শীতের ওপর। এই পরিবর্তনে ফসল উৎপাদন চক্র বদলে যাবে, বিভিন্ন জীবের রোগবালাই বাড়বে, মিঠাপানির মাছের আবাসস্থল কমে যাবে, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যেও পরিবর্তন আসবে। সবই হলো বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফল।

কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এককভাবে শুধু মানুষকে দায়ী করা হলেও এর পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য জীব ও অণুজীবেরও ভূমিকা। গরুর জাবর কাটা বা প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে কী পরিমাণ মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশছে, তার হিসাব কে রাখে? আমাদের চোখের সামনে কলকারখানা বাড়ছে, গাড়ি চলছে, ইটভাটায় ইট পুড়ছে আর এসব থেকে কার্বনমিশ্রিত ধোঁয়া গিয়ে মিশছে বাতাসে। সাদা চোখে শুধু আমরা এটাই দেখছি। কিন্তু চোখে দেখা যায় না—এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও যে বড় বড় জীব এবং মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদের চেয়ে কম যাচ্ছে না, সেটিকে হয়তো আমরা অনেকেই কখনো ভেবে দেখিনি। খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ ওরাই বরং মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। দু-চারটা খারাপ অণুজীব বা জীবাণু মানুষ বা হাতির মতো বিশালদেহী প্রাণীকেও নিমেষে ঘায়েল করতে পারে। করোনা বুড়ির কি ভয়টাই না মানুষ পেয়েছিল! এখন বিজ্ঞানীরাও ধীরে ধীরে উন্মোচন করছেন যে এসব অণুজীব শুধু রোগ সৃষ্টি করছে না, জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে।

অণুজীবরা ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক কিন্তু মহাশক্তিশালী, এরাই প্রকৃতির রসায়নবিদ। এরা প্রকৃতির পুষ্টিচক্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। একবার ভাবুন তো ব্যাপারটা। যদি আবর্জনা পচানোর ব্যাকটেরিয়ারা পৃথিবীতে না থাকত, তাহলে আমরা পৃথিবীতে যত বর্জ্য উৎপাদন করছি, সেগুলোর কী হতো? নিশ্চয়ই সেগুলো না পচলে আমরা আমাদের আবাসস্থলে জমিয়ে রাখতাম না। শেষে হয়তো সাগরে গিয়েই তা ফেলতে হতো। তাতে কয়েক বছরের আবর্জনা দিয়েই হয়তো ভরে যেত প্রশান্ত মহাসাগরের মতো একটা মহাসাগর। এরা প্রকৃতির ভূজৈবরাসায়নিক জগতের রঙ্গমঞ্চে সত্যিই এক চমৎকার নাট্যশিল্পী। প্রকৃতির তালে তালে তারা বাদ্যযন্ত্র না বাজালে পৃথিবীর তাল ঠিক থাকত না। এই তাল ঠিক রাখার ব্যাপারটা বেশ মজার। একদিকে অণুজীবরা বিভিন্ন জড়বস্তুকে ভেঙে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান মুক্ত করে, যা যেকোনো জীবের ডিএনএ অণু গঠনের ভিত্তিবস্তু। অণুজীবরা পৃথিবীর অন্তত ৫০ শতাংশ সালোকসংশ্লেষণ ঘটানোর পেছনে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। আবার সেসব উদ্ভিদ মারা যাওয়ার পর অণুজীবরাই আবার সেগুলো পচিয়ে তার দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। সাগরের স্রোতে ও গভীর পানিতে শেওলার মতো যেসব অণুজীব রয়েছে, সেগুলোও কার্বন গ্রহণ এবং মজুত করে। আবার তারাই মরে মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করে। বড়ই জটিল ও রহস্যময় সেসব বিষয়।

বহু বছর আগে পৃথিবীতে যখন জীবনের উন্মেষ ঘটে, তখন আদি অণুজীবগুলো জীবন ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করেছিল। প্রাচীন অণুজীবের কোষগুলো বাতাসের হাইড্রোজেন গ্যাস ও কার্বনের মধ্যে বিক্রিয়া ব্যবহার করে নিজেদের জন্য শক্তি তৈরি করত ও উপজাত হিসেবে মিথেন ছেড়ে দিত। যেহেতু মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, তাই অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন যে এসব প্রথম মিথেন নির্মাতারা প্রায় ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বছর আগেই গ্রহটিকে উষ্ণ করেছিল, যা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল। সে ধারা পৃথিবীতে এখনো অব্যাহত রয়েছে, অণুজীবরা আজও মিথেন উৎপাদন করে চলেছে।

আজ এই মিথেনই পৃথিবীর জীবনের জন্য এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন শীতল পৃথিবীকে উষ্ণ করার জন্য আমরা মিথেনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলাম ও অণুজীবদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, আজ সেই মিথেন উৎপাদী অণুজীবদেরই আমরা আর সহ্য করতে চাইছি না। আজ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী মিথেন। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটি দ্রুততম হারে বাড়ছে। মজার বিষয় হলো, এর জন্য মানুষের যেসব ক্রিয়াকলাপকে দায়ী করা হচ্ছে, সরাসরি তা আসলে মানুষের নির্গমন নয়, বরং মানুষের দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিয়ে তা মিথেন উৎপাদী বিভিন্ন অণুজীব দ্বারা চালিত হচ্ছে।

বিপদের কথা হলো, এসব অণুজীব জেগে উঠছে। বায়ুমণ্ডল যত বেশি উষ্ণ হচ্ছে, তত বেশি ওরা বাড়ছে। মানুষ বাড়ায় পৃথিবীতে জৈব বর্জ্য বাড়ছে, যা পচার পর এসব অণুজীবকে খাদ্য জোগাচ্ছে। অণুজীবদের জাগরণ এখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলাভূমি এমনকি মেরু অঞ্চলের গলিত পারমাফ্রস্টেও পাওয়া যাচ্ছে। কার্বন চক্রের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি মিথেন নির্গত হচ্ছে। এসব বিষয় এখন গবেষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। তবে তাঁরাও উপায় বের করতে উঠেপড়ে লেগে আছেন।

মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, যার উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি। তবে ভালো কথা হলো যে মিথেন পৃথিবী থেকে নির্গত হওয়ার পর তা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে খুব কম সময় থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ‘যদি আমরা আজই মিথেন নির্গমন কমাতে পারি তাহলে সম্ভবত ২১০০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আধা ডিগ্রি সেলসিয়াস কমাতে পারব। পৃথিবীতে মিথেন উৎপাদী মিথেনোজেন অণুজীব যেমন রয়েছে, তেমনি মিথেনখেকো মিথেনোট্রফ অণুজীবও রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে মিথেনখেকো অণুজীবের তুলনায় মিথেন উৎপাদী অণুজীবরা দ্রুত হারে বাড়ছে। আমাদের ক্রিয়াকলাপকে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করলেও এ দুটি অণুজীবের ক্রিয়ায় সমতা আসতে কমপক্ষে এক হাজার বছর লাগবে। জনৈক গবেষক এ নিয়ে বলেছেন যে এরা রাতারাতি বাড়ে না। মিথেন

খাওয়া সহজ কাজ না। এর চেয়ে সহজ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো।

ব্রাজিলের বেলেম শহরে এবারের জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ যেন পরিণত হয়েছে এক মহানাটুকে মঞ্চে। খসড়া ঘোষণাপত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার পক্ষে থাকা জোট ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৩০ বছর ধরে কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপের চেয়ে সম্মেলনের আড়ম্বরটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে। এত বছর ধরে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশমালা গ্রহণের পরও গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন দ্রুতহারে বাড়ছে। কারণ কি শুধুই জীবাশ্ম জ্বালানির দহন? বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণা ও বাস্তব পদক্ষেপ দরকার। পরিকল্পনায় বাস্তবতা ও সত্য তথ্য না থাকলে তার পরীরা উড়ে চলে যায়, পড়ে থাকে শুধু কল্পনা। কল্পনা করে উপন্যাস-গল্প লেখা যায়, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ...

১১ মিনিট আগে

আমাদের শিকড় বাংলাদেশে। কিন্তু প্রবাসে বাংলাদেশের ডানা মেলে উড়ে চলা এখন সবার নজরে পড়ছে। বলা উচিত, বেশ কিছু বছর থেকে এই অগ্রযাত্রা আর বিস্তার দেখছে সিডনি। রাজনীতি এবং ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করতে পারে না।

১৪ মিনিট আগে

কমরেড দাউদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। তাঁর নিরলস লড়াইয়ের ইতি টেনে ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

১৭ মিনিট আগে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি!

২১ মিনিট আগেমাসুদ কামাল

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে ফিরে এসেছে দেশের সাধারণ ভোটারদের প্রিয় সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। তাহলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যেটা হওয়ার কথা, সেটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হচ্ছে? না, তা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? আদালত বলেছেন, এবার হবে না, তাই হচ্ছে না। আদালত কেন বললেন? এ প্রশ্নের আর জবাব নেই।

আদালত যেহেতু নিজে থেকে কারণটা বলেননি, তাই আইনজীবীদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। রায়ে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত বিধানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে পুনর্বহাল হলেও তার প্রয়োগ কার্যকর হবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮ খ(১) এবং অনুচ্ছেদ ৫৮ গ(২)-এর বিধান অনুযায়ী। বিষয়টি বুঝতে আগে এই দুটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে জানতে হবে। ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত ৫৮ খ(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর বা মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, উপদেষ্টা নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত ৫৮ গ(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, সংসদ ভেঙে দেওয়ার বা ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্য উপদেষ্টারা নিযুক্ত হবেন।

এখনই কার্যকর করতে গেলে এখানে বলা বিধান অনুযায়ী কিছু জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু এবার সংসদ তো ভেঙে দেওয়া হয়েছে আরও অনেক আগে, এক বছর তিন মাস সময় আগে। এভাবে দেখতে গেলে বিষয়টি আসলেই জটিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধানকে হুবহু মানতে গেলে অনেক কিছুই তো জটিল। সে জটিলতাগুলো এড়ানো যাচ্ছে কীভাবে? তখন বলা হচ্ছে, সময়ের প্রয়োজনে সেগুলো করা হচ্ছে।

‘সময়ের প্রয়োজন’—এটা কেবল একটা কথার কথা নয়। আসলেই গত বছরের আগস্ট থেকে অনেক কিছুই এ দেশে আর সংবিধান মেনে হয়নি। সংবিধান মেনে গণ-আন্দোলন হয়নি; কিংবা শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যাননি। সংবিধান মেনে সংসদও ভেঙে দেওয়া হয়নি। শুরুতে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে চলে গেছেন, তাই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়েছেন। পরে দেখা গেল, অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই ‘পদত্যাগপত্র’ আর পাওয়া যাচ্ছে না। সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় রাষ্ট্রপতি একবার জানালেন পর্যন্ত, সে রকম কোনো পদত্যাগপত্র তিনি পাননি। আবার এই যে অন্তর্বর্তী সরকার, সংবিধানে তো ‘অন্তর্বর্তী সরকার’ বিষয়টিই নেই। তারপরও তারা আছে তো? দেশও চালাচ্ছে। সবই হচ্ছে ‘সময়ের প্রয়োজনে’।

সময়ের দোহাই দিয়ে যদি এত কিছু হতে পারে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে এত আইন আর সংবিধানের দোহাই কেন? তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেই ২০১১ সালে। তার পর থেকে, ১৪টি বছর ধরে বিএনপি-জামায়াতসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রধান দাবি ছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর। এই দাবি আদায় করতে গিয়ে তাদের অগণিত নেতা-কর্মী-সমর্থক জীবন দিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে গণহারে মামলা করা হয়েছে। লাখ লাখ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। এই যে এত ত্যাগ, এত ভোগান্তি, সেটা কি এখন মূল্যহীন হয়ে গেল? সামনে নির্বাচন; কিন্তু সেই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হওয়া দরকার, এটাই এখন সময়ের দাবি, এ কথাটা কোনো রাজনৈতিক দল বলছে না কেন?

তাহলে কি ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রকারান্তরে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারই? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল নীতিটা কী? সেটা হচ্ছে, নির্বাচনের সময় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, যে সরকারের কোনো উপদেষ্টা নির্বাচন করবেন না। নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁদের কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। সরকার চালাতে গিয়ে তাঁরা কোনো নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ নেবেন না, কেবল দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করবেন। কিন্তু এই সরকারের দুজন উপদেষ্টা আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, এটা এখন স্পষ্ট। একজন উপদেষ্টা এরই মধ্যে তো জানিয়েই দিয়েছেন, তিনি ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচন করছেন। তিনি এনসিপি, বিএনপি নাকি জামায়াত—কোন দলের প্রার্থী হবেন, কাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করবেন?

আমাদের মতো দেশে ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে সব সময় একটি বলয় চারপাশ ঘিরে থাকে। তাদের কারণে শীর্ষে থাকা ব্যক্তিটি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেন না। আমার কেন যেন মনে হয়, প্রধান উপদেষ্টাও এখন সে রকম বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।

এত কিছুর পরও বিএনপি বা জামায়াতের মতো রাজনৈতিক দলগুলো কেন এবারের নির্বাচন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা তুলছে না? রায়ের পর বিএনপি বা জামায়াতপন্থী সব আইনজীবীকেই দেখা গেছে, পাঁচ বছর পর থেকে চালুর বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। এটা আমার কাছে কিছুটা বিস্ময়কর ঠেকেছে। মনে হয়েছে, তাঁরা এতটা স্বার্থপর হতে পারেন! তাঁদের কাছে ক্ষমতাটাই আসল, জনগণ কী চায় বা না চায়, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা মনে করছেন, বর্তমান সরকারই তাঁদের ক্ষমতায় পৌঁছে দিতে পারবে। তাই তাঁরা সরকারকে চটাতে চান না। কিন্তু জনগণের মতামত বা চাহিদার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

মানুষ কিন্তু হতাশ। অন্তত আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমার কেন যেন মনে হয়, এবারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এমন সরকারের অধীনে ভোট দেওয়ার সুযোগ আর না-ও পেতে পারি। সামনে কোন সরকার আসবে, তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তারাও আওয়ামী লীগ সরকারের মতো এ ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেবে কি না, কে জানে। দীর্ঘ ১৪ বছর যে তত্ত্বাবধায়কের জন্য তারা এত ব্যাকুল ছিল, সেটা পাওয়ার পরও পাঁচ বছর পর থেকে বাস্তবায়নের বিষয়টি তারা এত সহজে কীভাবে মেনে নেয়, সেটিও আমার বুঝে আসে না।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে ফিরে এসেছে দেশের সাধারণ ভোটারদের প্রিয় সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। তাহলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যেটা হওয়ার কথা, সেটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হচ্ছে? না, তা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? আদালত বলেছেন, এবার হবে না, তাই হচ্ছে না। আদালত কেন বললেন? এ প্রশ্নের আর জবাব নেই।

আদালত যেহেতু নিজে থেকে কারণটা বলেননি, তাই আইনজীবীদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। রায়ে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত বিধানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে পুনর্বহাল হলেও তার প্রয়োগ কার্যকর হবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮ খ(১) এবং অনুচ্ছেদ ৫৮ গ(২)-এর বিধান অনুযায়ী। বিষয়টি বুঝতে আগে এই দুটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে জানতে হবে। ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত ৫৮ খ(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর বা মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, উপদেষ্টা নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত ৫৮ গ(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, সংসদ ভেঙে দেওয়ার বা ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্য উপদেষ্টারা নিযুক্ত হবেন।

এখনই কার্যকর করতে গেলে এখানে বলা বিধান অনুযায়ী কিছু জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু এবার সংসদ তো ভেঙে দেওয়া হয়েছে আরও অনেক আগে, এক বছর তিন মাস সময় আগে। এভাবে দেখতে গেলে বিষয়টি আসলেই জটিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধানকে হুবহু মানতে গেলে অনেক কিছুই তো জটিল। সে জটিলতাগুলো এড়ানো যাচ্ছে কীভাবে? তখন বলা হচ্ছে, সময়ের প্রয়োজনে সেগুলো করা হচ্ছে।

‘সময়ের প্রয়োজন’—এটা কেবল একটা কথার কথা নয়। আসলেই গত বছরের আগস্ট থেকে অনেক কিছুই এ দেশে আর সংবিধান মেনে হয়নি। সংবিধান মেনে গণ-আন্দোলন হয়নি; কিংবা শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যাননি। সংবিধান মেনে সংসদও ভেঙে দেওয়া হয়নি। শুরুতে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে চলে গেছেন, তাই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়েছেন। পরে দেখা গেল, অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই ‘পদত্যাগপত্র’ আর পাওয়া যাচ্ছে না। সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় রাষ্ট্রপতি একবার জানালেন পর্যন্ত, সে রকম কোনো পদত্যাগপত্র তিনি পাননি। আবার এই যে অন্তর্বর্তী সরকার, সংবিধানে তো ‘অন্তর্বর্তী সরকার’ বিষয়টিই নেই। তারপরও তারা আছে তো? দেশও চালাচ্ছে। সবই হচ্ছে ‘সময়ের প্রয়োজনে’।

সময়ের দোহাই দিয়ে যদি এত কিছু হতে পারে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে এত আইন আর সংবিধানের দোহাই কেন? তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেই ২০১১ সালে। তার পর থেকে, ১৪টি বছর ধরে বিএনপি-জামায়াতসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রধান দাবি ছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর। এই দাবি আদায় করতে গিয়ে তাদের অগণিত নেতা-কর্মী-সমর্থক জীবন দিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে গণহারে মামলা করা হয়েছে। লাখ লাখ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। এই যে এত ত্যাগ, এত ভোগান্তি, সেটা কি এখন মূল্যহীন হয়ে গেল? সামনে নির্বাচন; কিন্তু সেই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হওয়া দরকার, এটাই এখন সময়ের দাবি, এ কথাটা কোনো রাজনৈতিক দল বলছে না কেন?

তাহলে কি ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রকারান্তরে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারই? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল নীতিটা কী? সেটা হচ্ছে, নির্বাচনের সময় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, যে সরকারের কোনো উপদেষ্টা নির্বাচন করবেন না। নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁদের কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। সরকার চালাতে গিয়ে তাঁরা কোনো নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ নেবেন না, কেবল দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করবেন। কিন্তু এই সরকারের দুজন উপদেষ্টা আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, এটা এখন স্পষ্ট। একজন উপদেষ্টা এরই মধ্যে তো জানিয়েই দিয়েছেন, তিনি ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচন করছেন। তিনি এনসিপি, বিএনপি নাকি জামায়াত—কোন দলের প্রার্থী হবেন, কাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করবেন?

আমাদের মতো দেশে ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে সব সময় একটি বলয় চারপাশ ঘিরে থাকে। তাদের কারণে শীর্ষে থাকা ব্যক্তিটি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেন না। আমার কেন যেন মনে হয়, প্রধান উপদেষ্টাও এখন সে রকম বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।

এত কিছুর পরও বিএনপি বা জামায়াতের মতো রাজনৈতিক দলগুলো কেন এবারের নির্বাচন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা তুলছে না? রায়ের পর বিএনপি বা জামায়াতপন্থী সব আইনজীবীকেই দেখা গেছে, পাঁচ বছর পর থেকে চালুর বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। এটা আমার কাছে কিছুটা বিস্ময়কর ঠেকেছে। মনে হয়েছে, তাঁরা এতটা স্বার্থপর হতে পারেন! তাঁদের কাছে ক্ষমতাটাই আসল, জনগণ কী চায় বা না চায়, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা মনে করছেন, বর্তমান সরকারই তাঁদের ক্ষমতায় পৌঁছে দিতে পারবে। তাই তাঁরা সরকারকে চটাতে চান না। কিন্তু জনগণের মতামত বা চাহিদার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

মানুষ কিন্তু হতাশ। অন্তত আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমার কেন যেন মনে হয়, এবারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এমন সরকারের অধীনে ভোট দেওয়ার সুযোগ আর না-ও পেতে পারি। সামনে কোন সরকার আসবে, তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তারাও আওয়ামী লীগ সরকারের মতো এ ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেবে কি না, কে জানে। দীর্ঘ ১৪ বছর যে তত্ত্বাবধায়কের জন্য তারা এত ব্যাকুল ছিল, সেটা পাওয়ার পরও পাঁচ বছর পর থেকে বাস্তবায়নের বিষয়টি তারা এত সহজে কীভাবে মেনে নেয়, সেটিও আমার বুঝে আসে না।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

আমাদের শিকড় বাংলাদেশে। কিন্তু প্রবাসে বাংলাদেশের ডানা মেলে উড়ে চলা এখন সবার নজরে পড়ছে। বলা উচিত, বেশ কিছু বছর থেকে এই অগ্রযাত্রা আর বিস্তার দেখছে সিডনি। রাজনীতি এবং ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করতে পারে না।

১৪ মিনিট আগে

কমরেড দাউদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। তাঁর নিরলস লড়াইয়ের ইতি টেনে ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

১৭ মিনিট আগে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি!

২১ মিনিট আগেঅজয় দাশগুপ্ত

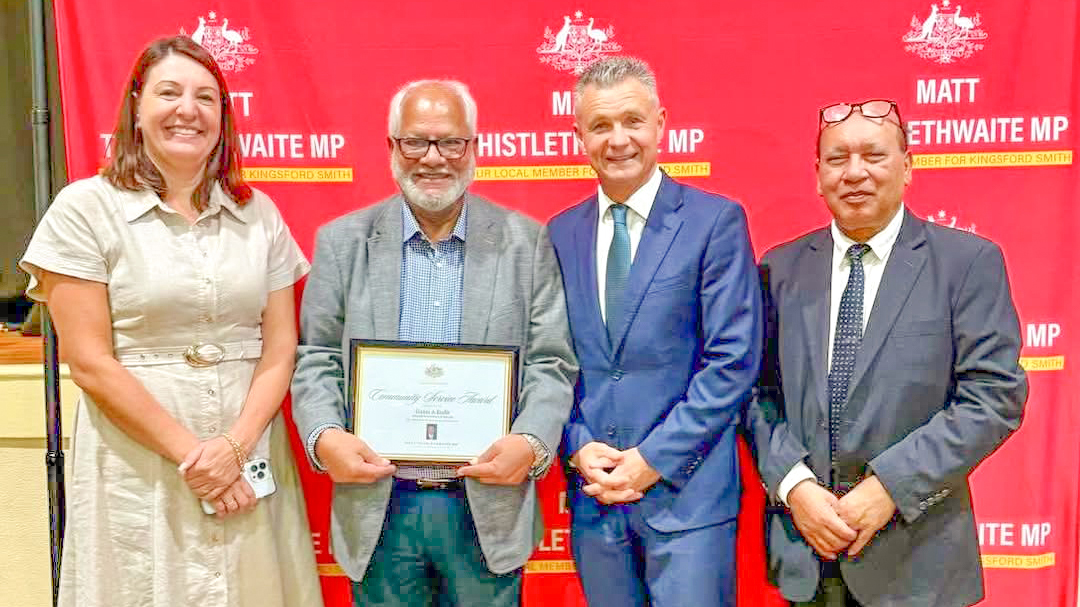

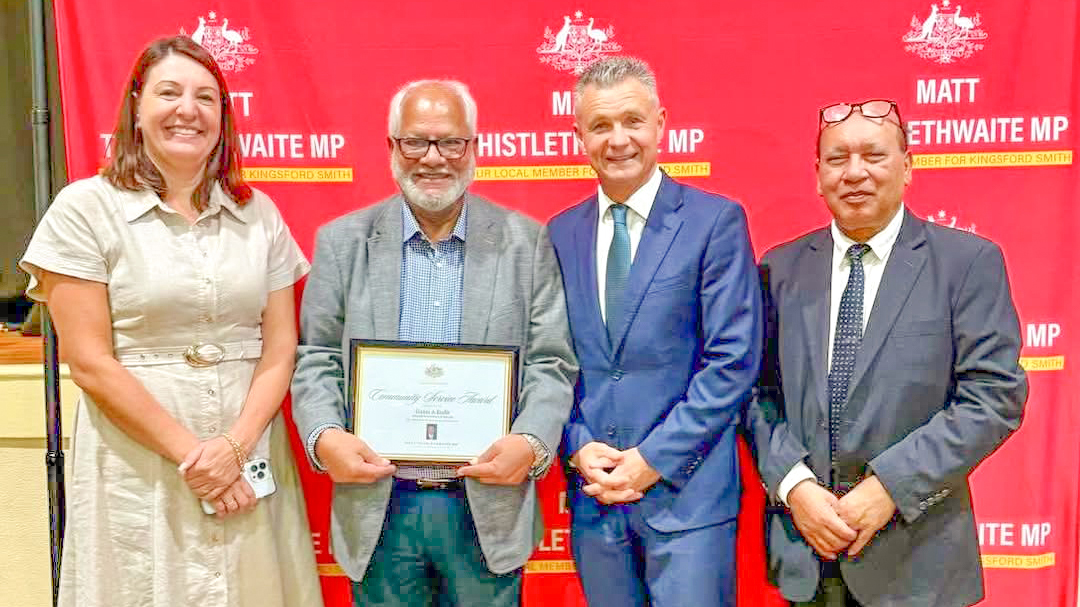

আমাদের শিকড় বাংলাদেশে। কিন্তু প্রবাসে বাংলাদেশের ডানা মেলে উড়ে চলা এখন সবার নজরে পড়ছে। বলা উচিত, বেশ কিছু বছর থেকে এই অগ্রযাত্রা আর বিস্তার দেখছে সিডনি। রাজনীতি এবং ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করতে পারে না। মাঝেমধ্যে এমন সব অনুষ্ঠান বা আয়োজনে যাই, অন্তরের শক্তি দেখে বিস্মিত হই। এ যেন এক প্রাণের স্পন্দন। এ যেন বহু দূরে বাংলা-বাঙালির শিকড়ের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন।

আজ আমি যে মানুষটির কথা লিখছি তিনি সিডনি এসেছিলেন প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। আমি যখন কলেজের সীমানা পেরিয়ে উচ্চতর পাঠের চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, তিনি তখন প্রশান্ত পাড়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ভাবতেই আমি রোমাঞ্চিত হই। আজকাল যেমন বিদেশে যাওয়া ছেলের হাতের মোয়ার মতো, আকছার মানুষজন দেশের বাইরে চলে যায়, তখন তেমনটি ছিল না। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নামও জানত না বহু দেশ। বহু জাতির কাছে আমরা ছিলাম এলিয়েন বা আগন্তুক। আমার এক গায়ক বন্ধু থাকেন সিডনিতে। বাংলাদেশে ব্যান্ড গানের শুরুর সময়টায় তাঁর গান ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সুদর্শন মামুন আমাকে একবার বলেছিলেন বাঙালিবিহীন তখনকার অজি জগতের সঙ্গে বসবাস তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। শহর থেকে অনেক দূরে তখনকার অস্ট্রেলিয়ায় সাদা মানুষদের সঙ্গে থাকাটা নানা কারণে ছিল কঠিন। সেই চাপ—বাংলা বলতে না পারার কষ্ট আর মনোবেদনায় মানুষের কত রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন তাঁর মাথার কেশ উধাও হয়ে যাওয়া!

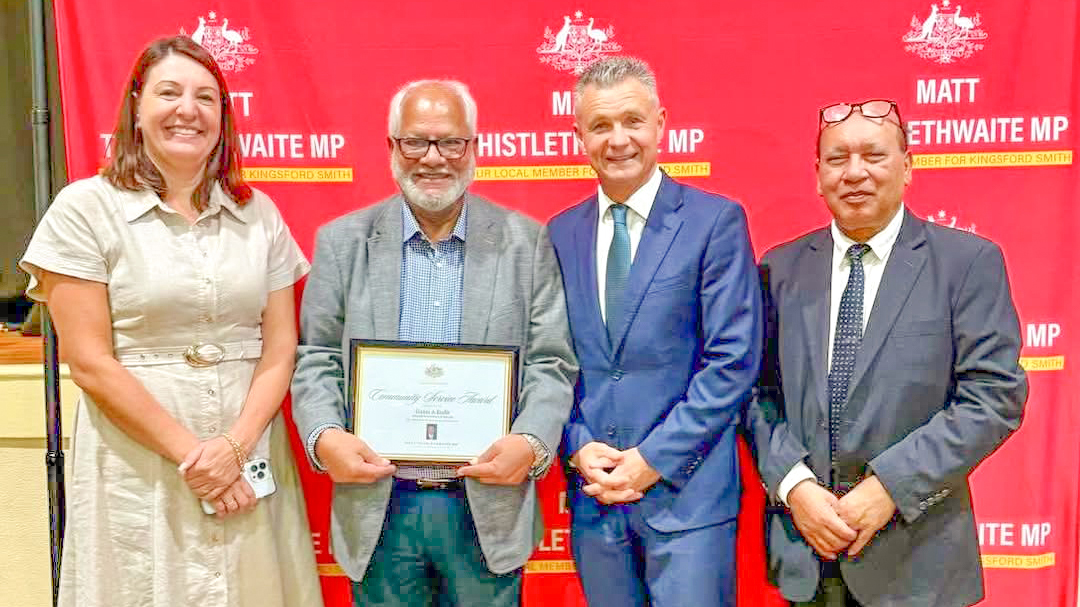

অথচ যাঁর কথা লিখছি, এখনো তাঁর মাথা চুলে ভরা। বয়স তাঁকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। বেশ কিছু বছর ধরে আমি তাঁর সঙ্গে যাতায়াত করি। যাতায়াত বলতে কোনো অনুষ্ঠানে দুজনের দাওয়াত থাকলে একসঙ্গে যাই। ট্রেনে-বাসে চড়ে এই যাওয়ায় আমাদের সঙ্গী গরম শিঙাড়া আর চা। আড্ডাবাজ মানুষটিকে ২৯ বছর ধরে চিনলেও এই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অনেক পরে। এখনো তিনি আমার চেয়ে সতেজ আর বলিষ্ঠ। একের অধিক অনুষ্ঠান থাকলে আমি যেকোনো একটা বেছে নিই, তিনি তা করেন না। অবশ্য করতে পারেনও না। তাঁর চাহিদা বেশি। দীর্ঘকাল ধরে সিডনিতে বসবাসরত এ মানুষটির নাম গামা আবদুল কাদির। ধর্ম-বর্ণ-দল-মতনির্বিশেষে যিনি সবার আপনজন।

আমি কেন তাঁর কথা লিখছি? তাঁর মতো অগ্রজদের সম্মান জানালে আমরা সবাই উপকৃত হব। আজকে চারদিকে যখন অসম্মান আর অমর্যাদার লড়াই, সে পরিবেশ বিদেশেও অশুভ ছায়া ফেলছে বৈকি। ক্রমাগত উত্তেজনা আর ক্রোধ বাঙালির অনেক কিছু কেড়ে নিচ্ছে। সে বাস্তবতায় এ মানুষটিকে যে সবাই সম্মান করেন, এটা বড় ব্যাপার মনে করি।

মাত্র গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম নারীদের সংগঠন পড়ুয়ার আসরের হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন স্মরণে এক বর্ণিল আয়োজনে। পড়ুয়ার আসর আপন প্রাণের আলো জ্বালিয়ে এক রোববার হুমায়ূন আহমেদকে স্মরণ করেছিল। হুমায়ূনের লেখা তাঁর স্মৃতি, তাঁর স্মরণে বারবার জেগে উঠছিল মুক্তিযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত এমনই হলো যে, পাঠ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মুক্তিযোদ্ধা শাহদাত ভাই। সে অশ্রু আমাদেরও স্পর্শ করে গেছে।

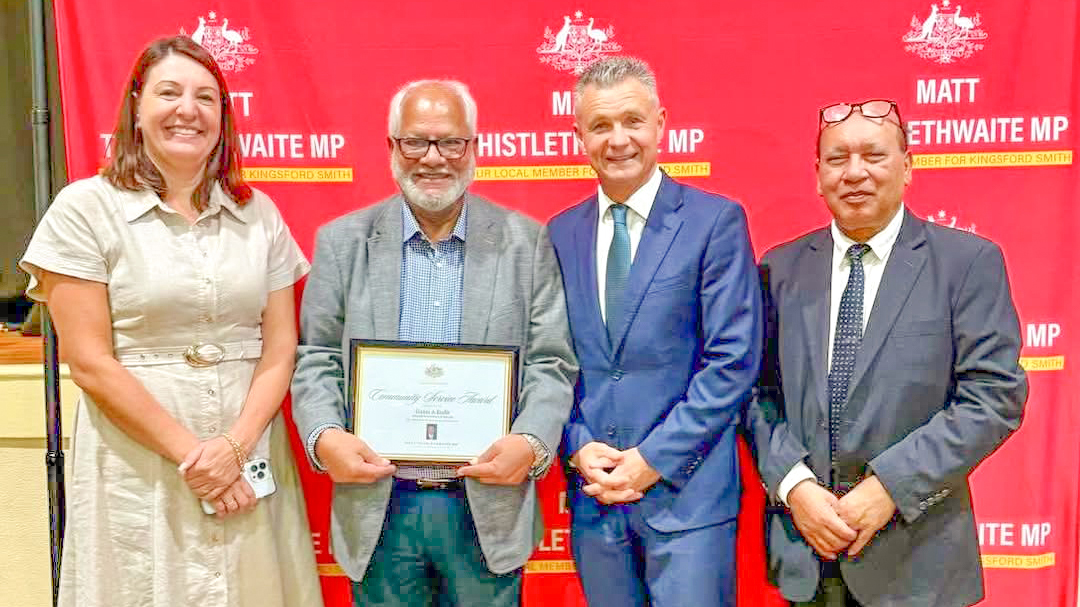

এই আয়োজনে পড়ুয়ার আসর চার গুণী বাংলাদেশিকে সম্মাননা জানিয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। আমার অগ্রজ বন্ধু সিডনির অভিভাবকতুল্য সংগঠক গামা আবদুল কাদিরও এ সম্মাননাপ্রাপ্তদের একজন। তিনি পাওয়ায় আমি ও আমার মতো অনেকেই আপ্লুত হয়েছিলাম। প্রথমবারের মতো তারা এই সম্মাননা দিল। যার একটি গেল গামা ভাইয়ের হাতে। গামা কাদির লেখক নন, গবেষকও নন। তিনি সাহিত্য ভালোবাসেন, শিল্পানুরাগী। কিন্তু তাঁকে এড়ানোর সাধ্য নেই। যে কারণে পড়ুয়ার আসর তাঁকে জানিয়েছে যথোপযুক্ত সম্মাননা।

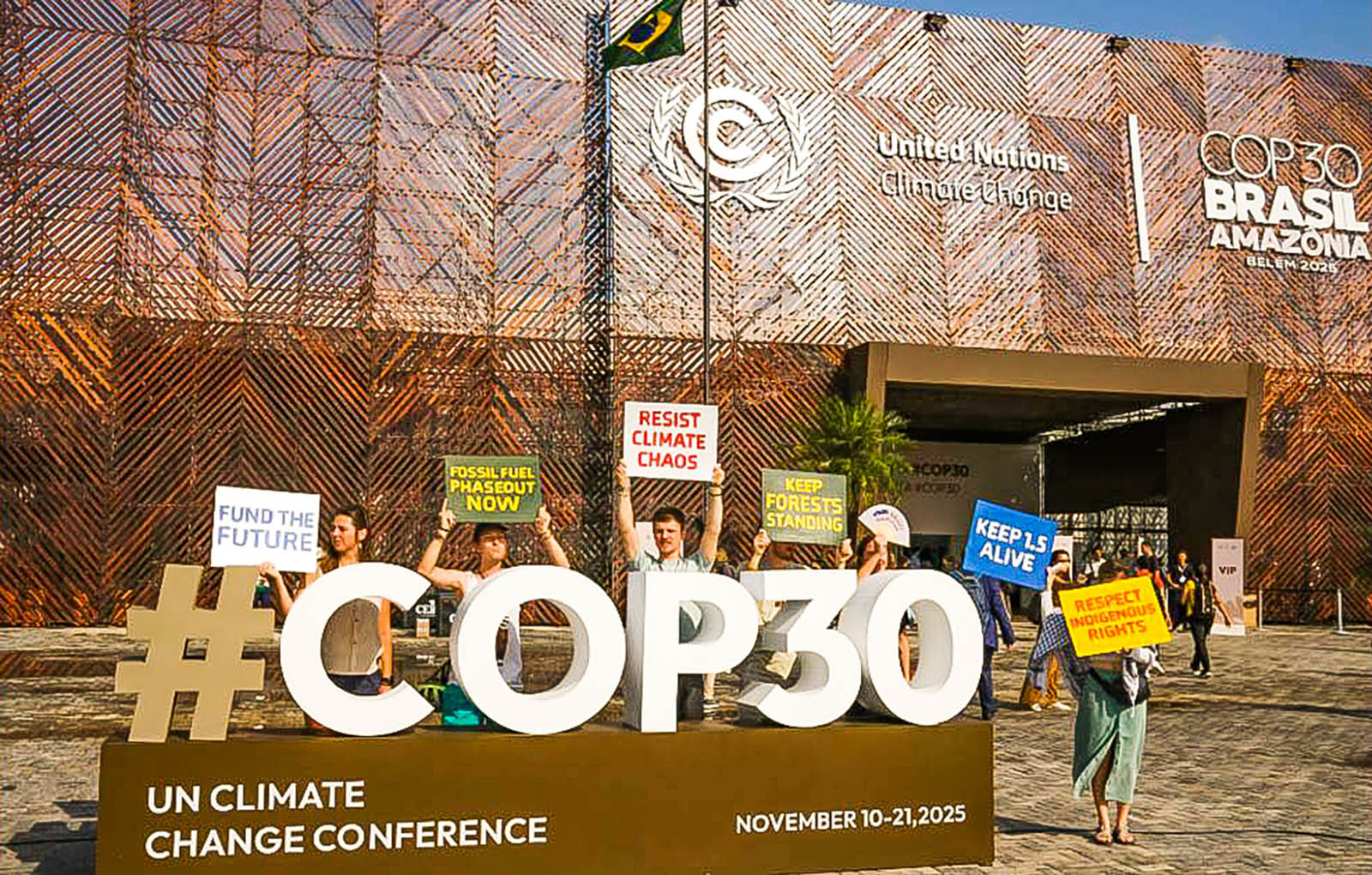

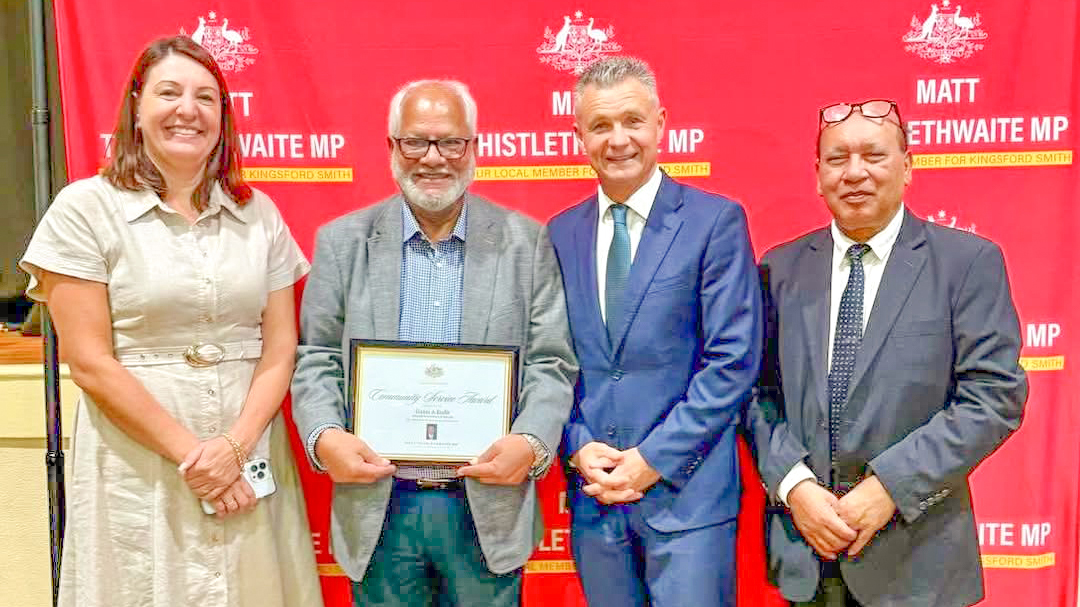

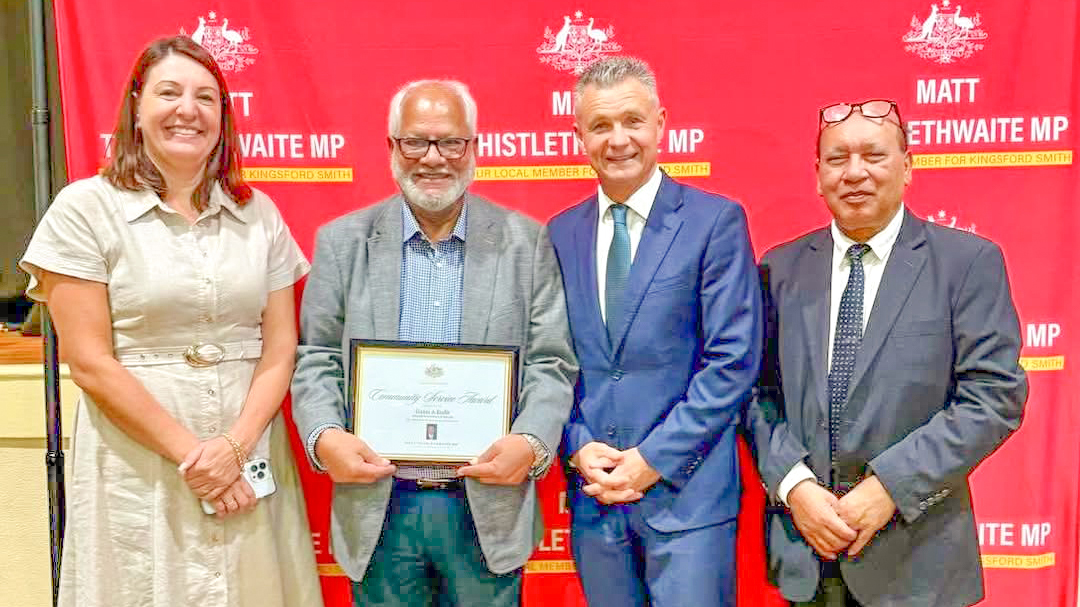

এরপর এক সপ্তাহ পার না হতেই এই তো দুদিন আগে তিনি পেলেন অজি মূলধারার আরেকটি সম্মাননা। এ যাত্রায় তিনি লাভ করলেন ‘কিংসফোর্ড স্মিথ কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’। এটি অত্যন্ত সম্মানের। যে কারণে এ পুরস্কার হাতে তুলে দিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড ম্যাট থিসেল্থওয়েট এমপি।

এ বিষয়ে বিদেশ বার্তা নামের মিডিয়া লিখেছে:

‘ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও শিকড়কে অক্ষুণ্ন রেখে অস্ট্রেলিয়ার সমাজ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রবাসীদের সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে কয়েকজন সচেতন প্রবাসী প্রতিষ্ঠা করেন “বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া”, যা এখনো প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে ইতিহাসসমৃদ্ধ সংগঠন। উদ্দেশ্য ছিল, পরিচয়ের শিকড় রক্ষা করে বাঙালি কমিউনিটির ঐক্যের পতাকা উঁচু রাখা।

এই সংগঠনের তিনবার সাধারণ সম্পাদক এবং পাঁচবার সভাপতি হিসেবে গামা আবদুল কাদির ছিলেন কমিউনিটির সামনে অনুপ্রেরণার প্রতীক। প্রবাসীদের সুখ-দুঃখ, সাংস্কৃতিক চর্চা, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, নতুন প্রজন্মের পরিচয়বোধ—সবকিছুতেই তাঁর নিবেদিত উপস্থিতি ছিল অবিচ্ছেদ্য। অনেকেই তাঁকে বলেন “কমিউনিটির অভিভাবক”, আবার অনেকে তাঁকে মনে করেন “অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালির প্রথম ঠিকানা”।’

গামা ভাই মানুষ হিসেবে যে পরোপকারী তা আমার চেয়ে ভালো কজন জানেন, জানি না। যখনই দেশ থেকে আসা কোনো তরুণ-তরুণী বিপদাপন্ন হয় বা অসুবিধায় পড়ে আমাকে জানায়, আমি প্রথমেই গামা ভাইয়ের শরণাপন্ন হই। আমি জানি তিনি একটা বিহিত করবেন। মূল যে বিষয়টি—এ মানুষ অর্ধশতাব্দী ধরে সিডনিতে বসবাস করলেও মনেপ্রাণে বাঙালি। প্রগতিশীল ধারার একজন আলোকিত মানুষ।

একটা সময় পর মানুষের বন্ধুত্বে বয়স আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আমার অবশ্য যৌবন থেকেই বয়সী মানুষদের সঙ্গে গভীর নৈকট্য। সেটা প্রয়াত সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত বা আজাদী সম্পাদক মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ যে-ই হোন না কেন, তাঁরা ছিলেন আমার মাথার ছাতা, কিন্তু অগ্রজ অভিভাবক বন্ধুর শীতল ছায়ার মতো।

গামা আবদুল কাদিরের সম্মাননা মূলত যাঁরা বিদেশে সামাজিক কর্মকাণ্ড করেন বা সমাজ ও জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের জন্য সুখবর। তিনি একা চলার মানুষ। এই একলা চলায় যে শক্তি তাঁর কারণেই আজ তিনি নন্দিত। একই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করেছেন, জীবনের কোনো কাজই ফেলনা না বা সমাজের হিতসাধনের কাজ একদিন না একদিন তার ন্যায্য সম্মান পাবেই। গামা আবদুল কাদিরের মতো বর্ষীয়ান বাংলাদেশিরা আমাদের অহংকার। আমাদের শিকড়ের সঙ্গে আত্মার যোগ।

লেখক: অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী কলামিস্ট

আমাদের শিকড় বাংলাদেশে। কিন্তু প্রবাসে বাংলাদেশের ডানা মেলে উড়ে চলা এখন সবার নজরে পড়ছে। বলা উচিত, বেশ কিছু বছর থেকে এই অগ্রযাত্রা আর বিস্তার দেখছে সিডনি। রাজনীতি এবং ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করতে পারে না। মাঝেমধ্যে এমন সব অনুষ্ঠান বা আয়োজনে যাই, অন্তরের শক্তি দেখে বিস্মিত হই। এ যেন এক প্রাণের স্পন্দন। এ যেন বহু দূরে বাংলা-বাঙালির শিকড়ের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন।

আজ আমি যে মানুষটির কথা লিখছি তিনি সিডনি এসেছিলেন প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। আমি যখন কলেজের সীমানা পেরিয়ে উচ্চতর পাঠের চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, তিনি তখন প্রশান্ত পাড়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ভাবতেই আমি রোমাঞ্চিত হই। আজকাল যেমন বিদেশে যাওয়া ছেলের হাতের মোয়ার মতো, আকছার মানুষজন দেশের বাইরে চলে যায়, তখন তেমনটি ছিল না। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নামও জানত না বহু দেশ। বহু জাতির কাছে আমরা ছিলাম এলিয়েন বা আগন্তুক। আমার এক গায়ক বন্ধু থাকেন সিডনিতে। বাংলাদেশে ব্যান্ড গানের শুরুর সময়টায় তাঁর গান ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সুদর্শন মামুন আমাকে একবার বলেছিলেন বাঙালিবিহীন তখনকার অজি জগতের সঙ্গে বসবাস তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। শহর থেকে অনেক দূরে তখনকার অস্ট্রেলিয়ায় সাদা মানুষদের সঙ্গে থাকাটা নানা কারণে ছিল কঠিন। সেই চাপ—বাংলা বলতে না পারার কষ্ট আর মনোবেদনায় মানুষের কত রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন তাঁর মাথার কেশ উধাও হয়ে যাওয়া!

অথচ যাঁর কথা লিখছি, এখনো তাঁর মাথা চুলে ভরা। বয়স তাঁকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। বেশ কিছু বছর ধরে আমি তাঁর সঙ্গে যাতায়াত করি। যাতায়াত বলতে কোনো অনুষ্ঠানে দুজনের দাওয়াত থাকলে একসঙ্গে যাই। ট্রেনে-বাসে চড়ে এই যাওয়ায় আমাদের সঙ্গী গরম শিঙাড়া আর চা। আড্ডাবাজ মানুষটিকে ২৯ বছর ধরে চিনলেও এই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অনেক পরে। এখনো তিনি আমার চেয়ে সতেজ আর বলিষ্ঠ। একের অধিক অনুষ্ঠান থাকলে আমি যেকোনো একটা বেছে নিই, তিনি তা করেন না। অবশ্য করতে পারেনও না। তাঁর চাহিদা বেশি। দীর্ঘকাল ধরে সিডনিতে বসবাসরত এ মানুষটির নাম গামা আবদুল কাদির। ধর্ম-বর্ণ-দল-মতনির্বিশেষে যিনি সবার আপনজন।

আমি কেন তাঁর কথা লিখছি? তাঁর মতো অগ্রজদের সম্মান জানালে আমরা সবাই উপকৃত হব। আজকে চারদিকে যখন অসম্মান আর অমর্যাদার লড়াই, সে পরিবেশ বিদেশেও অশুভ ছায়া ফেলছে বৈকি। ক্রমাগত উত্তেজনা আর ক্রোধ বাঙালির অনেক কিছু কেড়ে নিচ্ছে। সে বাস্তবতায় এ মানুষটিকে যে সবাই সম্মান করেন, এটা বড় ব্যাপার মনে করি।

মাত্র গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম নারীদের সংগঠন পড়ুয়ার আসরের হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন স্মরণে এক বর্ণিল আয়োজনে। পড়ুয়ার আসর আপন প্রাণের আলো জ্বালিয়ে এক রোববার হুমায়ূন আহমেদকে স্মরণ করেছিল। হুমায়ূনের লেখা তাঁর স্মৃতি, তাঁর স্মরণে বারবার জেগে উঠছিল মুক্তিযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত এমনই হলো যে, পাঠ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মুক্তিযোদ্ধা শাহদাত ভাই। সে অশ্রু আমাদেরও স্পর্শ করে গেছে।

এই আয়োজনে পড়ুয়ার আসর চার গুণী বাংলাদেশিকে সম্মাননা জানিয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। আমার অগ্রজ বন্ধু সিডনির অভিভাবকতুল্য সংগঠক গামা আবদুল কাদিরও এ সম্মাননাপ্রাপ্তদের একজন। তিনি পাওয়ায় আমি ও আমার মতো অনেকেই আপ্লুত হয়েছিলাম। প্রথমবারের মতো তারা এই সম্মাননা দিল। যার একটি গেল গামা ভাইয়ের হাতে। গামা কাদির লেখক নন, গবেষকও নন। তিনি সাহিত্য ভালোবাসেন, শিল্পানুরাগী। কিন্তু তাঁকে এড়ানোর সাধ্য নেই। যে কারণে পড়ুয়ার আসর তাঁকে জানিয়েছে যথোপযুক্ত সম্মাননা।

এরপর এক সপ্তাহ পার না হতেই এই তো দুদিন আগে তিনি পেলেন অজি মূলধারার আরেকটি সম্মাননা। এ যাত্রায় তিনি লাভ করলেন ‘কিংসফোর্ড স্মিথ কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’। এটি অত্যন্ত সম্মানের। যে কারণে এ পুরস্কার হাতে তুলে দিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড ম্যাট থিসেল্থওয়েট এমপি।

এ বিষয়ে বিদেশ বার্তা নামের মিডিয়া লিখেছে:

‘ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও শিকড়কে অক্ষুণ্ন রেখে অস্ট্রেলিয়ার সমাজ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রবাসীদের সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে কয়েকজন সচেতন প্রবাসী প্রতিষ্ঠা করেন “বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া”, যা এখনো প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে ইতিহাসসমৃদ্ধ সংগঠন। উদ্দেশ্য ছিল, পরিচয়ের শিকড় রক্ষা করে বাঙালি কমিউনিটির ঐক্যের পতাকা উঁচু রাখা।

এই সংগঠনের তিনবার সাধারণ সম্পাদক এবং পাঁচবার সভাপতি হিসেবে গামা আবদুল কাদির ছিলেন কমিউনিটির সামনে অনুপ্রেরণার প্রতীক। প্রবাসীদের সুখ-দুঃখ, সাংস্কৃতিক চর্চা, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, নতুন প্রজন্মের পরিচয়বোধ—সবকিছুতেই তাঁর নিবেদিত উপস্থিতি ছিল অবিচ্ছেদ্য। অনেকেই তাঁকে বলেন “কমিউনিটির অভিভাবক”, আবার অনেকে তাঁকে মনে করেন “অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালির প্রথম ঠিকানা”।’

গামা ভাই মানুষ হিসেবে যে পরোপকারী তা আমার চেয়ে ভালো কজন জানেন, জানি না। যখনই দেশ থেকে আসা কোনো তরুণ-তরুণী বিপদাপন্ন হয় বা অসুবিধায় পড়ে আমাকে জানায়, আমি প্রথমেই গামা ভাইয়ের শরণাপন্ন হই। আমি জানি তিনি একটা বিহিত করবেন। মূল যে বিষয়টি—এ মানুষ অর্ধশতাব্দী ধরে সিডনিতে বসবাস করলেও মনেপ্রাণে বাঙালি। প্রগতিশীল ধারার একজন আলোকিত মানুষ।

একটা সময় পর মানুষের বন্ধুত্বে বয়স আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আমার অবশ্য যৌবন থেকেই বয়সী মানুষদের সঙ্গে গভীর নৈকট্য। সেটা প্রয়াত সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত বা আজাদী সম্পাদক মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ যে-ই হোন না কেন, তাঁরা ছিলেন আমার মাথার ছাতা, কিন্তু অগ্রজ অভিভাবক বন্ধুর শীতল ছায়ার মতো।

গামা আবদুল কাদিরের সম্মাননা মূলত যাঁরা বিদেশে সামাজিক কর্মকাণ্ড করেন বা সমাজ ও জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের জন্য সুখবর। তিনি একা চলার মানুষ। এই একলা চলায় যে শক্তি তাঁর কারণেই আজ তিনি নন্দিত। একই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করেছেন, জীবনের কোনো কাজই ফেলনা না বা সমাজের হিতসাধনের কাজ একদিন না একদিন তার ন্যায্য সম্মান পাবেই। গামা আবদুল কাদিরের মতো বর্ষীয়ান বাংলাদেশিরা আমাদের অহংকার। আমাদের শিকড়ের সঙ্গে আত্মার যোগ।

লেখক: অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী কলামিস্ট

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ...

১১ মিনিট আগে

কমরেড দাউদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। তাঁর নিরলস লড়াইয়ের ইতি টেনে ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

১৭ মিনিট আগে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি!

২১ মিনিট আগেশ্রদ্ধাঞ্জলি

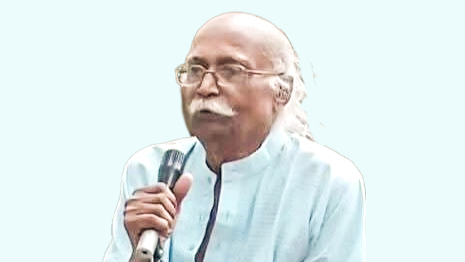

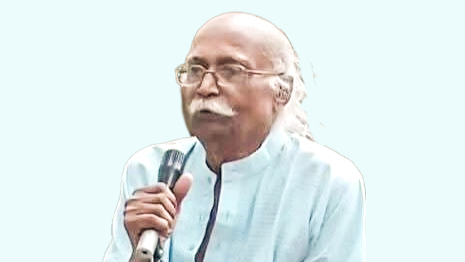

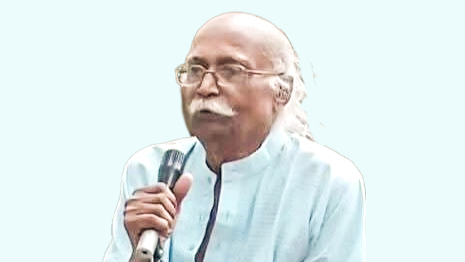

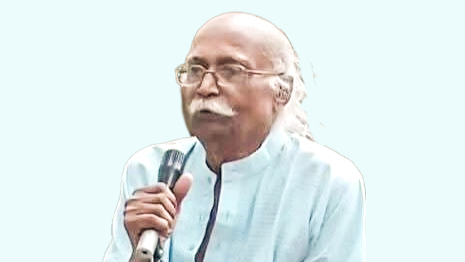

বিপ্লব রঞ্জন সাহা

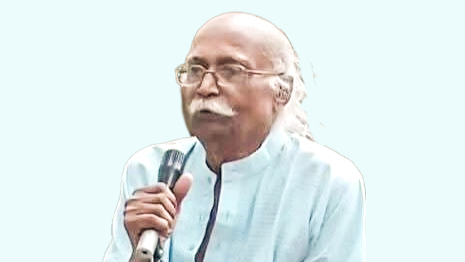

কমরেড দাউদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। তাঁর নিরলস লড়াইয়ের ইতি টেনে ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

কমরেড দাউদ হোসেনের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল বিংশ শতকের ষাটের দশকের শুরুর দিকে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে হাতেখড়ির মাধ্যমে। তখন থেকেই তাঁর ভাবনাজুড়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিষয়টি পাকাপোক্তভাবে গেঁথে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নকালে তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেন। দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথেও ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে সংগঠন বিস্তারের কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের নিবর্তনমূলক শাসন থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সমমনাদের নিয়ে ‘পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তি সংস্থা’ গঠন করেন।

দাউদ হোসেনের নেতৃত্বে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা গ্রামে পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তি সংস্থার (জামুস) গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সামরিক আইনে জামুস সদস্যদের বিরুদ্ধে গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। গ্রেপ্তার এড়িয়ে দাউদ হোসেন চলে যান গুপ্ত রাজনৈতিক জীবনে, যা ব্যাহত করে তাঁর ছাত্রজীবনকে। মাথার ওপর ঝুলতে থাকে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের হুলিয়া।

১৯৬৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলন মস্কো-পিকিং লাইনে বিভাজিত হওয়ার পরপর ‘শ্রমিক মুক্তি সংঘ’ সংগঠনটি গড়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সমাজবিপ্লবের পথে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে তিনি শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘে যোগদান করেন এবং কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হন। ১৯৬৯ সালে মুক্তিযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সালখ্যাত ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে জামুস সদস্যরা এবং কর্মী সংঘ দাউদ হোসেনের নেতৃত্বে সক্রিয় অংশ নেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফার সমর্থনে কৃষক সমিতির মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় জনমত গঠন করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শতধাবিভক্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্রিয়াশীল নানামুখী দল-উপদলের সমন্বয়ে কলকাতায় বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গড়ে তুলতে শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সমন্বয় কমিটির অন্যতম সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ ‘বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ’ নামে আত্মপ্রকাশ করে। সংঘের প্রয়োজনে তিনি নিজ গ্রামে বসবাস শুরু করেন এবং কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করেন, যাতে নিয়োজিত থাকেন দীর্ঘ ১৪ বছর। এ সময় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি হাইস্কুল। এ ছাড়া অত্র এলাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পরিচালনায় পালন করেন মুখ্য ভূমিকা।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে এক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় কর্মী সংঘ ও কৃষক সমিতির কয়েক ডজন নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার হন। আদালতের বিচারে তাঁরা সবাই নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং ১৯৭৭ সালে মুক্তি পান।

১৯৮০ সালে যশোর থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সাপ্তাহিক শনিবার’ পত্রিকা, যা দুই বছর টিকে ছিল।

’৮৪ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্রিয়াশীল পার্টিগুলোর তাত্ত্বিক দেউলিয়াত্ব তুলে ধরতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে গভীরভাবে আস্থাশীল থেকে সূচনা করেন লাগাতার ধারাবাহিক মতাদর্শিক সংগ্রাম। এ সংগ্রামকে কার্যকরের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ঢাকায় চলে আসেন।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন মস্কো ও পিকিং লাইনে বিভাজিত হয়, তখন থেকেই তিনি ছিলেন এই ঘোরতর বিরোধী। এই বিভক্তির বিলোপবাদী পেটিবুর্জোয়া চরিত্র উন্মোচনে তত্ত্বগত সংগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরতে দেশীয় প্রাসঙ্গিকতায় লেনিনের অর্থশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির অনুবাদকর্ম শুরু করেন এবং লেনিনের ‘বাজার প্রসঙ্গ’, ‘নারোদবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু’, ‘অর্থনৈতিক রোমান্টিকতাবাদ’-এর বঙ্গানুবাদ সংঘ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে উল্লিখিত লেনিনের তিনটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে বঙ্গীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় পার্টিগুলোর মতাদর্শিক দেউলিয়াত্বের কার্যকরণ বিশ্লেষণ করে প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যমান পার্টিগুলোর শ্রেণি অবস্থান ও বাস্তবতা তুলে ধরেন।

বিভিন্ন কমিউনিস্ট দল-উপদল থেকে বেরিয়ে আসা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠচক্র সংগঠিত করে। এসব পাঠচক্রের মধ্যে ছিল ‘মার্ক্সবাদ চর্চাকেন্দ্র’, ‘মার্ক্সবাদ অনুশীলন সমিতি’ ও ‘পর্যালোচনা পরিষদ’। দাউদ হোসেন অনূদিত ও প্রকাশিত লেনিনের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে নিয়মিত পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারী কর্মীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কমিউনিস্ট কর্মী সংঘের অংশগ্রহণে পাঠচক্রগুলোর সমন্বয়ে গড়ে তোলেন যৌথ পাঠচক্র। পরবর্তী সময়ে যৌথ পাঠচক্রগুলো সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৮৯ সালের ১ ডিসেম্বর যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্মী সংঘে যোগদান করে।

১৯৯০-৯১ সালের কালপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটকালে কমিউনিস্ট কর্মী সংঘের কার্যকলাপ সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়লে দাউদ হোসেন ‘সাপ্তাহিক রোববার’ পত্রিকায় সিনিয়র সহসম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে লেখালেখির কাজ অব্যাহত রাখেন। তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত আরও কয়েকটি বই হলো ‘আমারে কবর দিও হাঁটুভাঙার বাঁকে’, লেনিনের ‘রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ’, ফজলুল কাদের কাদেরী সংকলিত ‘বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস’-এর বঙ্গানুবাদ। গুয়াতেমালার নোবেল বিজয়ী রেড ইন্ডিয়ান নারীনেত্রী রিগোবার্তা মেনচু রচিত আত্মজীবনী ‘আমি রিগোবার্তা মেনচু’ এবং ‘সীমান্ত পেরিয়ে’ গ্রন্থ দুটি।

এ ছাড়া তাঁর প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ ‘বিংশ শতাব্দীর শেষবাঁকের দ্বান্দ্বিকতা’। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আন্দ্রেই আনিকিন রচিত মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ‘অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা’ গ্রন্থটি। এরপর তিনি প্রকাশ করেন কৌটিল্য রচিত ‘কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি। কার্ল মার্ক্স রচিত ‘ডাস ক্যাপিটাল’-এর ইংরেজি তিন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ তাঁর হাতেই সম্পাদিত হয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি পৃথক খণ্ডে।

২০০১ সালে বঙ্গীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রাধান্যশীল পেটিবুর্জোয়া ধারাগুলোর সমালোচনা করে লেখেন ‘মার্ক্সবাদের বঙ্গীয় স্বরূপ’ গ্রন্থটি।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী আজীবন সংগ্রামী কমরেড দাউদ হোসেন তত্ত্বগত সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পেশা হিসেবে লেখনী ও প্রকাশনাকে বেছে নিয়েছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই মহতী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। কমরেড দাউদ হোসেন তাঁর সৃজনশীল কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

কমরেড দাউদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। তাঁর নিরলস লড়াইয়ের ইতি টেনে ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

কমরেড দাউদ হোসেনের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল বিংশ শতকের ষাটের দশকের শুরুর দিকে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে হাতেখড়ির মাধ্যমে। তখন থেকেই তাঁর ভাবনাজুড়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিষয়টি পাকাপোক্তভাবে গেঁথে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নকালে তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেন। দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথেও ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে সংগঠন বিস্তারের কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের নিবর্তনমূলক শাসন থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সমমনাদের নিয়ে ‘পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তি সংস্থা’ গঠন করেন।

দাউদ হোসেনের নেতৃত্বে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা গ্রামে পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তি সংস্থার (জামুস) গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সামরিক আইনে জামুস সদস্যদের বিরুদ্ধে গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। গ্রেপ্তার এড়িয়ে দাউদ হোসেন চলে যান গুপ্ত রাজনৈতিক জীবনে, যা ব্যাহত করে তাঁর ছাত্রজীবনকে। মাথার ওপর ঝুলতে থাকে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের হুলিয়া।

১৯৬৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলন মস্কো-পিকিং লাইনে বিভাজিত হওয়ার পরপর ‘শ্রমিক মুক্তি সংঘ’ সংগঠনটি গড়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সমাজবিপ্লবের পথে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে তিনি শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘে যোগদান করেন এবং কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হন। ১৯৬৯ সালে মুক্তিযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সালখ্যাত ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে জামুস সদস্যরা এবং কর্মী সংঘ দাউদ হোসেনের নেতৃত্বে সক্রিয় অংশ নেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফার সমর্থনে কৃষক সমিতির মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় জনমত গঠন করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শতধাবিভক্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্রিয়াশীল নানামুখী দল-উপদলের সমন্বয়ে কলকাতায় বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গড়ে তুলতে শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সমন্বয় কমিটির অন্যতম সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ ‘বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ’ নামে আত্মপ্রকাশ করে। সংঘের প্রয়োজনে তিনি নিজ গ্রামে বসবাস শুরু করেন এবং কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করেন, যাতে নিয়োজিত থাকেন দীর্ঘ ১৪ বছর। এ সময় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি হাইস্কুল। এ ছাড়া অত্র এলাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পরিচালনায় পালন করেন মুখ্য ভূমিকা।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে এক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় কর্মী সংঘ ও কৃষক সমিতির কয়েক ডজন নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার হন। আদালতের বিচারে তাঁরা সবাই নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং ১৯৭৭ সালে মুক্তি পান।

১৯৮০ সালে যশোর থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সাপ্তাহিক শনিবার’ পত্রিকা, যা দুই বছর টিকে ছিল।

’৮৪ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্রিয়াশীল পার্টিগুলোর তাত্ত্বিক দেউলিয়াত্ব তুলে ধরতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে গভীরভাবে আস্থাশীল থেকে সূচনা করেন লাগাতার ধারাবাহিক মতাদর্শিক সংগ্রাম। এ সংগ্রামকে কার্যকরের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ঢাকায় চলে আসেন।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন মস্কো ও পিকিং লাইনে বিভাজিত হয়, তখন থেকেই তিনি ছিলেন এই ঘোরতর বিরোধী। এই বিভক্তির বিলোপবাদী পেটিবুর্জোয়া চরিত্র উন্মোচনে তত্ত্বগত সংগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরতে দেশীয় প্রাসঙ্গিকতায় লেনিনের অর্থশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির অনুবাদকর্ম শুরু করেন এবং লেনিনের ‘বাজার প্রসঙ্গ’, ‘নারোদবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু’, ‘অর্থনৈতিক রোমান্টিকতাবাদ’-এর বঙ্গানুবাদ সংঘ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে উল্লিখিত লেনিনের তিনটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে বঙ্গীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় পার্টিগুলোর মতাদর্শিক দেউলিয়াত্বের কার্যকরণ বিশ্লেষণ করে প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যমান পার্টিগুলোর শ্রেণি অবস্থান ও বাস্তবতা তুলে ধরেন।

বিভিন্ন কমিউনিস্ট দল-উপদল থেকে বেরিয়ে আসা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠচক্র সংগঠিত করে। এসব পাঠচক্রের মধ্যে ছিল ‘মার্ক্সবাদ চর্চাকেন্দ্র’, ‘মার্ক্সবাদ অনুশীলন সমিতি’ ও ‘পর্যালোচনা পরিষদ’। দাউদ হোসেন অনূদিত ও প্রকাশিত লেনিনের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে নিয়মিত পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারী কর্মীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কমিউনিস্ট কর্মী সংঘের অংশগ্রহণে পাঠচক্রগুলোর সমন্বয়ে গড়ে তোলেন যৌথ পাঠচক্র। পরবর্তী সময়ে যৌথ পাঠচক্রগুলো সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৮৯ সালের ১ ডিসেম্বর যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্মী সংঘে যোগদান করে।

১৯৯০-৯১ সালের কালপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটকালে কমিউনিস্ট কর্মী সংঘের কার্যকলাপ সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়লে দাউদ হোসেন ‘সাপ্তাহিক রোববার’ পত্রিকায় সিনিয়র সহসম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে লেখালেখির কাজ অব্যাহত রাখেন। তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত আরও কয়েকটি বই হলো ‘আমারে কবর দিও হাঁটুভাঙার বাঁকে’, লেনিনের ‘রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ’, ফজলুল কাদের কাদেরী সংকলিত ‘বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস’-এর বঙ্গানুবাদ। গুয়াতেমালার নোবেল বিজয়ী রেড ইন্ডিয়ান নারীনেত্রী রিগোবার্তা মেনচু রচিত আত্মজীবনী ‘আমি রিগোবার্তা মেনচু’ এবং ‘সীমান্ত পেরিয়ে’ গ্রন্থ দুটি।

এ ছাড়া তাঁর প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ ‘বিংশ শতাব্দীর শেষবাঁকের দ্বান্দ্বিকতা’। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আন্দ্রেই আনিকিন রচিত মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ‘অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা’ গ্রন্থটি। এরপর তিনি প্রকাশ করেন কৌটিল্য রচিত ‘কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি। কার্ল মার্ক্স রচিত ‘ডাস ক্যাপিটাল’-এর ইংরেজি তিন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ তাঁর হাতেই সম্পাদিত হয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি পৃথক খণ্ডে।

২০০১ সালে বঙ্গীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রাধান্যশীল পেটিবুর্জোয়া ধারাগুলোর সমালোচনা করে লেখেন ‘মার্ক্সবাদের বঙ্গীয় স্বরূপ’ গ্রন্থটি।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী আজীবন সংগ্রামী কমরেড দাউদ হোসেন তত্ত্বগত সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পেশা হিসেবে লেখনী ও প্রকাশনাকে বেছে নিয়েছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই মহতী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। কমরেড দাউদ হোসেন তাঁর সৃজনশীল কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ...

১১ মিনিট আগে

আমাদের শিকড় বাংলাদেশে। কিন্তু প্রবাসে বাংলাদেশের ডানা মেলে উড়ে চলা এখন সবার নজরে পড়ছে। বলা উচিত, বেশ কিছু বছর থেকে এই অগ্রযাত্রা আর বিস্তার দেখছে সিডনি। রাজনীতি এবং ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করতে পারে না।

১৪ মিনিট আগে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি!

২১ মিনিট আগেসম্পাদকীয়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি! কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এ শহরটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে, এ কথা কেউ মনেও রাখে না।

পরপর চারটি ভূমিকম্প হওয়ায় এখন রাজধানীর বাসিন্দারা বুঝতে পারছেন, কতটা অবহেলা করেছেন শহরটিকে। একটু বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকার পরিণতি হবে ভয়াবহ। দেশের রাজধানী শহরটিতে নিয়মকানুন আছে ঠিকই; কিন্তু সে নিয়ম ভাঙার প্রতিযোগিতা থেকে কেউই পিছিয়ে থাকতে চায় না। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, নগর-পরিকল্পনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি বসবাসের সুযোগ আছে এখানে। বিল্ডিং কোড না মেনেই তৈরি হচ্ছে একের পর এক বাড়ি। বিল্ডিং কোড না মানার এই ‘হ্যাডম’ কী করে তৈরি হলো, তা নিয়ে শুধু বিস্ময় প্রকাশ করলেই চলবে না, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরল সত্য হলো, ঢাকা মহানগরীর বেশির ভাগ বাড়ি তৈরির সময় বিল্ডিং কোড মানা হয়নি।

মনে করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। এ শহরকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন। কে কোন পথে আইন ভঙ্গ করে শহরটিকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলবে, তার ঠিক নেই। ভূমিকম্পের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে যে ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার, তার অভাব রয়েছে। কীভাবে সে অভাব কাটিয়ে ওঠা যায়, তা নিয়ে সচেতন হতে হবে।

এখন গভীরভাবে ভাবা দরকার, একটা দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর উদ্ধারকাজে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করা প্রাসঙ্গিক, নাকি এ শহরের স্থাপনাগুলোর ভূমিকম্প প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি? ভূমিকম্পের সহনশীলতা নির্ধারণের মানদণ্ড অনুসরণ করে স্থাপনা নির্মাণ করা হলে পরবর্তী সময়ে ভূমিকম্পে ভবনটি ঝুঁকিতে পড়ে না। কিন্তু তা মানা হয় না বললেই চলে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় কী, সে বিষয়টি নিয়েও সচেতনতা নেই। বেশির ভাগ মানুষের কাছেই তা অজানা। তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। কেন আমরা এ রকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলাম, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৩০-৩৫ বছর ধরে ঢাকা শহরটি যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তার একটি বড় অংশই হয়েছে নরম মাটির ওপর। নরম মাটিতে নির্মিত অবকাঠামো ভূমিকম্পের সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব জায়গায় ভবন নির্মাণের সময় ঝুঁকির কথাটা মাথায় রাখা হয়নি। কীভাবে এসব স্থাপনা গড়ে উঠল, তা-ও খুঁজে বের করা দরকার।

ঢাকাকে ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে হলে ইতিমধ্যে নির্মিত ভবনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নির্মাণকাজের সময় বিল্ডিং কোড মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। বিপদ আসার আগেই প্রস্তুতি দরকার।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি! কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এ শহরটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে, এ কথা কেউ মনেও রাখে না।

পরপর চারটি ভূমিকম্প হওয়ায় এখন রাজধানীর বাসিন্দারা বুঝতে পারছেন, কতটা অবহেলা করেছেন শহরটিকে। একটু বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকার পরিণতি হবে ভয়াবহ। দেশের রাজধানী শহরটিতে নিয়মকানুন আছে ঠিকই; কিন্তু সে নিয়ম ভাঙার প্রতিযোগিতা থেকে কেউই পিছিয়ে থাকতে চায় না। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, নগর-পরিকল্পনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি বসবাসের সুযোগ আছে এখানে। বিল্ডিং কোড না মেনেই তৈরি হচ্ছে একের পর এক বাড়ি। বিল্ডিং কোড না মানার এই ‘হ্যাডম’ কী করে তৈরি হলো, তা নিয়ে শুধু বিস্ময় প্রকাশ করলেই চলবে না, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরল সত্য হলো, ঢাকা মহানগরীর বেশির ভাগ বাড়ি তৈরির সময় বিল্ডিং কোড মানা হয়নি।

মনে করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। এ শহরকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন। কে কোন পথে আইন ভঙ্গ করে শহরটিকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলবে, তার ঠিক নেই। ভূমিকম্পের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে যে ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার, তার অভাব রয়েছে। কীভাবে সে অভাব কাটিয়ে ওঠা যায়, তা নিয়ে সচেতন হতে হবে।

এখন গভীরভাবে ভাবা দরকার, একটা দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর উদ্ধারকাজে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করা প্রাসঙ্গিক, নাকি এ শহরের স্থাপনাগুলোর ভূমিকম্প প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি? ভূমিকম্পের সহনশীলতা নির্ধারণের মানদণ্ড অনুসরণ করে স্থাপনা নির্মাণ করা হলে পরবর্তী সময়ে ভূমিকম্পে ভবনটি ঝুঁকিতে পড়ে না। কিন্তু তা মানা হয় না বললেই চলে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় কী, সে বিষয়টি নিয়েও সচেতনতা নেই। বেশির ভাগ মানুষের কাছেই তা অজানা। তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। কেন আমরা এ রকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলাম, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৩০-৩৫ বছর ধরে ঢাকা শহরটি যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তার একটি বড় অংশই হয়েছে নরম মাটির ওপর। নরম মাটিতে নির্মিত অবকাঠামো ভূমিকম্পের সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব জায়গায় ভবন নির্মাণের সময় ঝুঁকির কথাটা মাথায় রাখা হয়নি। কীভাবে এসব স্থাপনা গড়ে উঠল, তা-ও খুঁজে বের করা দরকার।

ঢাকাকে ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে হলে ইতিমধ্যে নির্মিত ভবনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নির্মাণকাজের সময় বিল্ডিং কোড মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। বিপদ আসার আগেই প্রস্তুতি দরকার।

কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে আসছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব। কিন্তু মাত্র ২০০ বছর ধরে মানুষ যেদিন থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো শুরু করল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল জলবায়ুর পরিবর্তন। আসলে এই অঘটন ঘটাচ্ছে মানুষই।

১ দিন আগে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি ফিরে এসেছে? ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আগের সে রায়কে ত্রুটিপূর্ণ...

১১ মিনিট আগে

আমাদের শিকড় বাংলাদেশে। কিন্তু প্রবাসে বাংলাদেশের ডানা মেলে উড়ে চলা এখন সবার নজরে পড়ছে। বলা উচিত, বেশ কিছু বছর থেকে এই অগ্রযাত্রা আর বিস্তার দেখছে সিডনি। রাজনীতি এবং ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করতে পারে না।

১৪ মিনিট আগে

কমরেড দাউদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। তাঁর নিরলস লড়াইয়ের ইতি টেনে ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

১৭ মিনিট আগে