জাহীদ রেজা নূর

বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে নয়া ইতিহাস তৈরির বাহানা নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি। বর্তমানে যেভাবে কোনো কোনো মহল থেকে নিজের পছন্দমতো ইতিহাসের ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কখনো কখনো তা অতি হাস্যকর হলেও ডিজিটাল যুগে সেই প্রচারণায় অনেকেই মজে যায়। তা বিশ্বাস করে নেয়। মানুষ যাচাই করে দেখে না, এই প্রচারণাগুলোর কোনো ভিত্তি আছে কি না। ফলে জাতির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাসের নানা পর্যায় নিয়ে নতুন যে ভাষ্যগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হবে ভবিষ্যতে, সেসব বিষয়েও আলোচনা করতে হবে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে আলোচনায় আসতে হবে, আসলে ভাষা আন্দোলনকে কি সত্যিই আমরা বুকে ধারণ করতে পেরেছি? যে তারুণ্যের হাতে ইতিহাস রক্ষার দায়, তারা আদতে সস্তা কোনো প্রচারণায় দিগ্ভ্রান্ত হবে না তো?

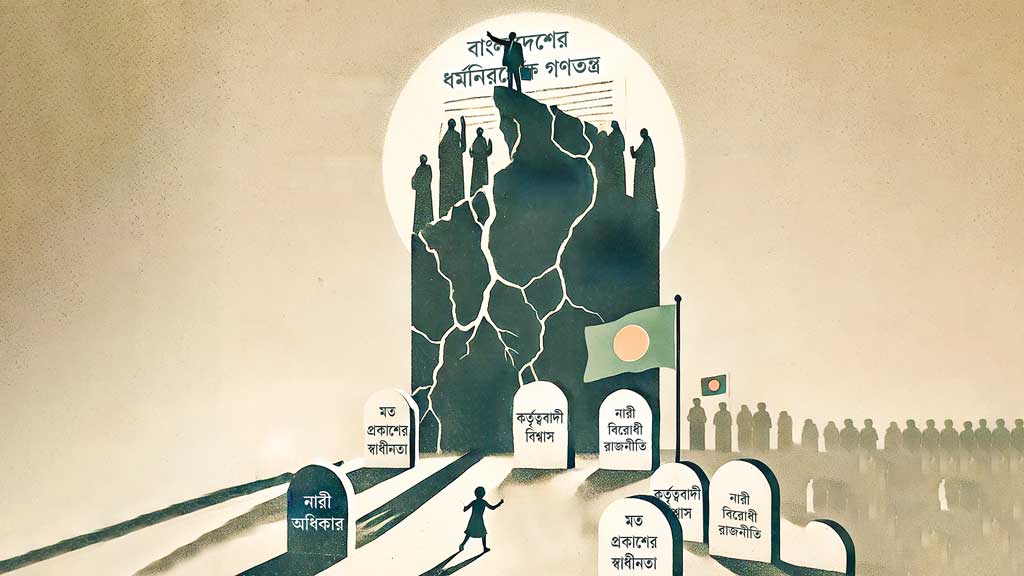

রাজনীতিতে সামগ্রিক অরাজকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন হয়েছিল, সংস্কারের মাধ্যমে তা একটি পরিণতির দিকে পৌঁছাবে— এমন আশায় বুক বেঁধেছিল দেশের জনগণ। কিন্তু বেশ কিছু কারণে সেই মোকামে পৌঁছানো যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তার একটি হলো, আমাদের ইতিহাস নিয়ে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ইতিহাসকে নির্মোহভাবে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয়নি। যিনি যেখানে সম্মান পাওয়ার যোগ্য, তাঁকে সেই সম্মান দেওয়া হয়নি। ইতিহাসকে ইতিহাসের মতোই চলতে দেওয়া সংগত। কিন্তু কারণে-অকারণে বঙ্গবন্ধুকে সব কৃতিত্ব দেওয়ার যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী রাজনীতিতে, তা মোটেই সত্যনিষ্ঠ ছিল না। কিন্তু একাত্তর থেকে বঙ্গবন্ধুকে হটিয়ে দেওয়ার যে বালসুলভ প্রবণতা দেখা গেছে, তার কোনো যুক্তিসংগত কারণ কি খুঁজে পাওয়া যায়?

অন্যদের অবজ্ঞা করার মতো আওয়ামী লীগের অগ্রহণযোগ্য প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে একশ্রেণির দিগ্ভ্রান্ত মতলববাজ, তার যে কোনো ভিত্তি নেই কিংবা কোথাও কোথাও ভিত্তি থাকলেও তা যে খুবই নড়বড়ে, সে কথাগুলোও নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। শেখ মুজিবের কথা বলতে হলে অন্যদের কথাও বলতে হবে, সেটা যেমন ঠিক, তেমনি অন্যদের অবদান শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সমান করার অপচেষ্টাও নিন্দার্হ। আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় সময় হলো আটচল্লিশ থেকে একাত্তর সাল। এই সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের গণজাগরণ ও গণসচেতনতার মূল স্থপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ কথা অগ্রাহ্য করে কি ইতিহাস রচনা করা যাবে? যাঁরা ইতিহাস রচনা করবেন, তাদের নির্মোহ হয়েই তা রচনা করতে হবে। যাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন, তাঁরাও সংযত হয়ে কথা বলবেন, সেটাই কাম্য।

প্রধানত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এক নতুন ন্যারেটিভ তৈরির পাঁয়তারা চলছে। সেই ন্যারেটিভে আমাদের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন, আমাদের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুরো জাতির দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর একদল মানুষ তো ১৯৭১ সালকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধকে একটি মামুলি সংঘর্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছিল। কোটাবিরোধী আন্দোলন যখন রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নগুলো তুলল, তখনো দেশের সাধারণ জনতা জানত না যে এই আন্দোলন ‘মেটিকুলাস’ চিন্তার ফসল এবং সমন্বয়কদের প্রায় ২০০ সদস্যের মধ্যে শতাধিক সদস্যকে যখন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের সদস্য বলে গর্ব করে বলা হতে লাগল, তখনই বোঝা গেল এখন এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকবে, যেগুলোর সঙ্গে স্বাধীনতার স্পৃহার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং আমাদের এই মহান অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অনৈতিক চেষ্টা চলবে।

এসব প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই গভীর আলোচনা হওয়া দরকার। এখানে শুধু বলে রাখি, তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কারও কারও সঙ্গে যখন কথা হয়, তখন তাদের অনেকের মুখেই হতাশার চিহ্ন দেখি। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য সম্পর্কে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়েই যে এই হতাশা, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতি গঠনে তরুণদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া সবার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। কোন পথে তা আসবে, সেটা ভেবে দেখতে হবে।

২.

জাতি পরিচয়ে নিজেদের পরিচিত করার ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন বিশাল বড় ভূমিকা রেখেছিল। এখন পঞ্চাশের সেই গৌরবের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে জাতি পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ইতিহাস রচিত হয়েছিল তখন। মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অগ্রাহ্য করে তার ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে তোলার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল পূর্ববঙ্গের জনগণ। সেই রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যমেই জেগে উঠেছিল স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা।

১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় বাংলায় যে বিশাল জনসমর্থন পেয়েছিল মুসলিম লীগ, তা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছায়। ১৯৪৮ সালেই ভাষার প্রশ্নে যে ছোট্ট দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল, সেটাই ক্রমে অগ্নিকুণ্ডে রূপ নেয়।

এখন কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিংবা স্বাধিকার আন্দোলন যাঁরা করেছেন, তাঁরা ইসলামকে অবজ্ঞা করেছেন। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। মূলত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের অবস্থান এবং ১৯৫২ সালে ছাত্রদের অবস্থানের ওপর গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির জন্ম হলো, তাতেই মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি ঘৃণার জন্ম হলো। তারই সবচেয়ে বড় প্রতিফলন দেখা গেল ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে, যেখানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো এবং প্রদেশের ক্ষমতায় বসল হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট। এরপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কীভাবে যুক্তফ্রন্টকে হটিয়ে দেওয়া হলো, সে অন্য ইতিহাস। এখানে কেবল বলতে চাই, শুধু ইসলাম তো নয়ই, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল না। ধর্মকে অবলম্বন করে পূর্ব বাংলায় যে রাজনীতির চেষ্টা করা হয়েছে, তা ছিল গণবিরোধী। কিছু হলেই ভারতীয় জুজু কিংবা লাল (কমিউনিস্ট) জুজুর যে ভয় দেখানো হতো, তা যে ছিল নিছক বাংলার হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্র, সে কথা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা ধর্মবিরোধী ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনার বিরোধী ছিলেন। এই প্রশ্নকেও ঘোলাটে করে তোলে ধর্মব্যবসায়ীর দল। এরা এ কথাও বলে না যে, জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক লগ্নেই পাকিস্তানের সব ধর্মের মানুষকে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ভুলে পাকিস্তানি হওয়ার কথা বলেছিলেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবার অধিকার সমান হতে হয়, সে কথা সবাই জানে। কিন্তু ঘটনাকে ঘোলাটে করতে চাইলে নানাভাবেই তা করা যায়।

৩.

বাঙালি মুসলমান তার আত্মপরিচয় নিয়ে যে দ্বিধায় পড়েছিল সে সময়টিতে, তার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা না করলে জাতি হিসেবেই ভুগতে হবে। ভাষার প্রশ্নটি কেন ও কী করে পাকিস্তানের পূর্বদিকের এই ভূমিকে সংহত করেছিল, সে ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত রয়েছে ইতিহাসে। তাই ইতিহাস-নিমগ্ন হয়েই মতলববাজদের প্রচারণাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। যারা শুধু মতলববাজদের প্ররোচনায় আস্থা রাখে, তারা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে। আবার ফেব্রুয়ারি ফিরে এসেছে। এবার লক্ষ রাখতে হবে, একুশ নিয়ে কেউ কোনো মিথ্যাচার করছে কি না। কেউ আমাদের অর্জনগুলো খাটো করার চেষ্টা করছে কি না।

কেন কথাটা বলা হচ্ছে, তা পরিষ্কার করা যাক। শিল্পকলা একাডেমি গত ডিসেম্বরে তাদের মাসব্যাপী আয়োজনের নাম দিয়েছিল ‘ডিসেম্বরের উৎসব’। ‘বিজয়ের উৎসব’ কেন ডিসেম্বরের উৎসবে পরিণত হয়েছিল, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা কি কারও কাছে আছে? এর একটা ব্যাখ্যা কি এমন হতে পারে যে, আগস্টের পটপরিবর্তনের পর ডিসেম্বরেই যে আমাদের ‘বিজয়’ হয়েছিল, তা নিয়ে কোনো সংশয় তৈরি হয়েছিল একাডেমি কর্তৃপক্ষের মনে? কিংবা একাডেমির ‘ভাই-বেরাদর’দের মনে? তাই তারা বিজয় উৎসবের নাম দিয়েছিল ‘ডিসেম্বরের উৎসব’? প্রবল জন-আপত্তির মুখে তারা তাদের সেই ভুল শুধরে নিয়েছিলেন এবং উৎসবটি পালন করেছিলেন ‘বিজয়ের উৎসব’ নামেই। সে সময় একাডেমির মহাপরিচালক এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ডিসেম্বর মাসে মানুষ বিজয়ের উৎসব দেখতে চায়, আমরা এই ধারণাকে স্বাগত জানাই। কোনো দলীয় স্বার্থ, কোনো ব্যক্তির স্বার্থ নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি কাজ করবে না। সামষ্টিক জনগণের ভাষ্যই আমাদের ভাষ্য। জনগণ যেভাবে চাইবে, শিল্পকলা তেমনই থাকবে।’

যখন ‘বিজয়ের উৎসব’ নামটি পরিবর্তন করে ‘ডিসেম্বরের উৎসব’ নামকরণ করা হয়েছিল, তখন কি তিনি বা তাঁরা জনগণের ভাবনা কেমন হতে পারে, তা বুঝতে পারেননি? জনগণের ভাষা বোঝার জন্য প্রতিবাদের কশাঘাত পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়?

আমাদের একুশও যেন এ রকম কোনো ইতিহাসবিরোধী ভাবনার বলি না হয়, সেটা নিশ্চিত করা জরুরি।

বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে নয়া ইতিহাস তৈরির বাহানা নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি। বর্তমানে যেভাবে কোনো কোনো মহল থেকে নিজের পছন্দমতো ইতিহাসের ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কখনো কখনো তা অতি হাস্যকর হলেও ডিজিটাল যুগে সেই প্রচারণায় অনেকেই মজে যায়। তা বিশ্বাস করে নেয়। মানুষ যাচাই করে দেখে না, এই প্রচারণাগুলোর কোনো ভিত্তি আছে কি না। ফলে জাতির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাসের নানা পর্যায় নিয়ে নতুন যে ভাষ্যগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হবে ভবিষ্যতে, সেসব বিষয়েও আলোচনা করতে হবে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে আলোচনায় আসতে হবে, আসলে ভাষা আন্দোলনকে কি সত্যিই আমরা বুকে ধারণ করতে পেরেছি? যে তারুণ্যের হাতে ইতিহাস রক্ষার দায়, তারা আদতে সস্তা কোনো প্রচারণায় দিগ্ভ্রান্ত হবে না তো?

রাজনীতিতে সামগ্রিক অরাজকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন হয়েছিল, সংস্কারের মাধ্যমে তা একটি পরিণতির দিকে পৌঁছাবে— এমন আশায় বুক বেঁধেছিল দেশের জনগণ। কিন্তু বেশ কিছু কারণে সেই মোকামে পৌঁছানো যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তার একটি হলো, আমাদের ইতিহাস নিয়ে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ইতিহাসকে নির্মোহভাবে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয়নি। যিনি যেখানে সম্মান পাওয়ার যোগ্য, তাঁকে সেই সম্মান দেওয়া হয়নি। ইতিহাসকে ইতিহাসের মতোই চলতে দেওয়া সংগত। কিন্তু কারণে-অকারণে বঙ্গবন্ধুকে সব কৃতিত্ব দেওয়ার যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী রাজনীতিতে, তা মোটেই সত্যনিষ্ঠ ছিল না। কিন্তু একাত্তর থেকে বঙ্গবন্ধুকে হটিয়ে দেওয়ার যে বালসুলভ প্রবণতা দেখা গেছে, তার কোনো যুক্তিসংগত কারণ কি খুঁজে পাওয়া যায়?

অন্যদের অবজ্ঞা করার মতো আওয়ামী লীগের অগ্রহণযোগ্য প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে একশ্রেণির দিগ্ভ্রান্ত মতলববাজ, তার যে কোনো ভিত্তি নেই কিংবা কোথাও কোথাও ভিত্তি থাকলেও তা যে খুবই নড়বড়ে, সে কথাগুলোও নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। শেখ মুজিবের কথা বলতে হলে অন্যদের কথাও বলতে হবে, সেটা যেমন ঠিক, তেমনি অন্যদের অবদান শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সমান করার অপচেষ্টাও নিন্দার্হ। আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় সময় হলো আটচল্লিশ থেকে একাত্তর সাল। এই সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের গণজাগরণ ও গণসচেতনতার মূল স্থপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ কথা অগ্রাহ্য করে কি ইতিহাস রচনা করা যাবে? যাঁরা ইতিহাস রচনা করবেন, তাদের নির্মোহ হয়েই তা রচনা করতে হবে। যাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন, তাঁরাও সংযত হয়ে কথা বলবেন, সেটাই কাম্য।

প্রধানত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এক নতুন ন্যারেটিভ তৈরির পাঁয়তারা চলছে। সেই ন্যারেটিভে আমাদের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন, আমাদের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুরো জাতির দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর একদল মানুষ তো ১৯৭১ সালকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধকে একটি মামুলি সংঘর্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছিল। কোটাবিরোধী আন্দোলন যখন রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নগুলো তুলল, তখনো দেশের সাধারণ জনতা জানত না যে এই আন্দোলন ‘মেটিকুলাস’ চিন্তার ফসল এবং সমন্বয়কদের প্রায় ২০০ সদস্যের মধ্যে শতাধিক সদস্যকে যখন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের সদস্য বলে গর্ব করে বলা হতে লাগল, তখনই বোঝা গেল এখন এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকবে, যেগুলোর সঙ্গে স্বাধীনতার স্পৃহার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং আমাদের এই মহান অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অনৈতিক চেষ্টা চলবে।

এসব প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই গভীর আলোচনা হওয়া দরকার। এখানে শুধু বলে রাখি, তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কারও কারও সঙ্গে যখন কথা হয়, তখন তাদের অনেকের মুখেই হতাশার চিহ্ন দেখি। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য সম্পর্কে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়েই যে এই হতাশা, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতি গঠনে তরুণদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া সবার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। কোন পথে তা আসবে, সেটা ভেবে দেখতে হবে।

২.

জাতি পরিচয়ে নিজেদের পরিচিত করার ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন বিশাল বড় ভূমিকা রেখেছিল। এখন পঞ্চাশের সেই গৌরবের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে জাতি পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ইতিহাস রচিত হয়েছিল তখন। মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অগ্রাহ্য করে তার ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে তোলার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল পূর্ববঙ্গের জনগণ। সেই রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যমেই জেগে উঠেছিল স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা।

১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় বাংলায় যে বিশাল জনসমর্থন পেয়েছিল মুসলিম লীগ, তা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছায়। ১৯৪৮ সালেই ভাষার প্রশ্নে যে ছোট্ট দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল, সেটাই ক্রমে অগ্নিকুণ্ডে রূপ নেয়।

এখন কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিংবা স্বাধিকার আন্দোলন যাঁরা করেছেন, তাঁরা ইসলামকে অবজ্ঞা করেছেন। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। মূলত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের অবস্থান এবং ১৯৫২ সালে ছাত্রদের অবস্থানের ওপর গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির জন্ম হলো, তাতেই মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি ঘৃণার জন্ম হলো। তারই সবচেয়ে বড় প্রতিফলন দেখা গেল ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে, যেখানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো এবং প্রদেশের ক্ষমতায় বসল হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট। এরপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কীভাবে যুক্তফ্রন্টকে হটিয়ে দেওয়া হলো, সে অন্য ইতিহাস। এখানে কেবল বলতে চাই, শুধু ইসলাম তো নয়ই, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল না। ধর্মকে অবলম্বন করে পূর্ব বাংলায় যে রাজনীতির চেষ্টা করা হয়েছে, তা ছিল গণবিরোধী। কিছু হলেই ভারতীয় জুজু কিংবা লাল (কমিউনিস্ট) জুজুর যে ভয় দেখানো হতো, তা যে ছিল নিছক বাংলার হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্র, সে কথা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা ধর্মবিরোধী ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনার বিরোধী ছিলেন। এই প্রশ্নকেও ঘোলাটে করে তোলে ধর্মব্যবসায়ীর দল। এরা এ কথাও বলে না যে, জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক লগ্নেই পাকিস্তানের সব ধর্মের মানুষকে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ভুলে পাকিস্তানি হওয়ার কথা বলেছিলেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবার অধিকার সমান হতে হয়, সে কথা সবাই জানে। কিন্তু ঘটনাকে ঘোলাটে করতে চাইলে নানাভাবেই তা করা যায়।

৩.

বাঙালি মুসলমান তার আত্মপরিচয় নিয়ে যে দ্বিধায় পড়েছিল সে সময়টিতে, তার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা না করলে জাতি হিসেবেই ভুগতে হবে। ভাষার প্রশ্নটি কেন ও কী করে পাকিস্তানের পূর্বদিকের এই ভূমিকে সংহত করেছিল, সে ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত রয়েছে ইতিহাসে। তাই ইতিহাস-নিমগ্ন হয়েই মতলববাজদের প্রচারণাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। যারা শুধু মতলববাজদের প্ররোচনায় আস্থা রাখে, তারা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে। আবার ফেব্রুয়ারি ফিরে এসেছে। এবার লক্ষ রাখতে হবে, একুশ নিয়ে কেউ কোনো মিথ্যাচার করছে কি না। কেউ আমাদের অর্জনগুলো খাটো করার চেষ্টা করছে কি না।

কেন কথাটা বলা হচ্ছে, তা পরিষ্কার করা যাক। শিল্পকলা একাডেমি গত ডিসেম্বরে তাদের মাসব্যাপী আয়োজনের নাম দিয়েছিল ‘ডিসেম্বরের উৎসব’। ‘বিজয়ের উৎসব’ কেন ডিসেম্বরের উৎসবে পরিণত হয়েছিল, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা কি কারও কাছে আছে? এর একটা ব্যাখ্যা কি এমন হতে পারে যে, আগস্টের পটপরিবর্তনের পর ডিসেম্বরেই যে আমাদের ‘বিজয়’ হয়েছিল, তা নিয়ে কোনো সংশয় তৈরি হয়েছিল একাডেমি কর্তৃপক্ষের মনে? কিংবা একাডেমির ‘ভাই-বেরাদর’দের মনে? তাই তারা বিজয় উৎসবের নাম দিয়েছিল ‘ডিসেম্বরের উৎসব’? প্রবল জন-আপত্তির মুখে তারা তাদের সেই ভুল শুধরে নিয়েছিলেন এবং উৎসবটি পালন করেছিলেন ‘বিজয়ের উৎসব’ নামেই। সে সময় একাডেমির মহাপরিচালক এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ডিসেম্বর মাসে মানুষ বিজয়ের উৎসব দেখতে চায়, আমরা এই ধারণাকে স্বাগত জানাই। কোনো দলীয় স্বার্থ, কোনো ব্যক্তির স্বার্থ নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি কাজ করবে না। সামষ্টিক জনগণের ভাষ্যই আমাদের ভাষ্য। জনগণ যেভাবে চাইবে, শিল্পকলা তেমনই থাকবে।’

যখন ‘বিজয়ের উৎসব’ নামটি পরিবর্তন করে ‘ডিসেম্বরের উৎসব’ নামকরণ করা হয়েছিল, তখন কি তিনি বা তাঁরা জনগণের ভাবনা কেমন হতে পারে, তা বুঝতে পারেননি? জনগণের ভাষা বোঝার জন্য প্রতিবাদের কশাঘাত পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়?

আমাদের একুশও যেন এ রকম কোনো ইতিহাসবিরোধী ভাবনার বলি না হয়, সেটা নিশ্চিত করা জরুরি।

একটি জাতীয় দৈনিকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। আরও অনেক প্রশ্নের সঙ্গে বিএনপির মহাসচিবের কাছে একটি প্রশ্ন ছিল, ‘আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর দেশের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের উত্থান হতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বিষয়টি...

১৩ ঘণ্টা আগে

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে তালেবান দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো বাহিনী আফগান মাটি থেকে বিদায় নেওয়ার পর দেশজুড়ে দ্রুতগতিতে বিস্তার ঘটে তালেবান আন্দোলনের এবং অবশেষে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তালেবান কাবুল দখল করে নেয়। এর পরের সময়টা পশ্চিমা গণমাধ্যম ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের

১৩ ঘণ্টা আগে

রাজশাহীর পবা উপজেলার বাগসারা গ্রামে সাঁওতালপাড়ায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাবলু নামে স্থানীয় বিএনপির এক কর্মীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। ৫ আগস্ট আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, রাজশাহীর পবা উপজেলার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বারনই নদীর তীরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বাঁধের

১৩ ঘণ্টা আগে

আজকাল সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের ছোট ছোট ভিডিও থাকে। কিছু থাকে নিছক হাসির, কিছু থাকে সামাজিক বক্তব্যনির্ভর। ছেলে-বুড়ো অনেককেই দেখি সেইসব রিলস বা শর্টসে বুঁদ হয়ে থাকতে।

২ দিন আগে