জাহাঙ্গীর আলম, সাংবাদিক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এক নতুন মোড় নিয়েছে। কিছুদিন আগেও ‘হাউডি মোদি’ বা ‘নমস্তে ট্রাম্প’-এর মতো উষ্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক হঠাৎ করেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক মোকাবিলা করতে গিয়ে দিশেহারা ব্যবসায়ীরা। রাশিয়া থেকে সস্তা জ্বালানি কেনাও কঠিন হয়ে উঠছে।

ভারতের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের এই অবহেলা ও কঠোর নীতি নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে বিশ্লেষকদের মধ্যে। কেউ কেউ মনে করেন, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোদির নীরবতা এর কারণ। আবার কেউ বলছেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিরসনে ট্রাম্পের ভূমিকাকে মোদির প্রকাশ্যে বারবার অস্বীকার করা এর পেছনে দায়ী। তবে এ ঘটনাগুলো কেবল সম্পর্কের টানাপোড়েনের লক্ষণমাত্র; এর মূল কারণ আরও গভীরে।

ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এবং ভারতকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা সম্পর্কে নয়াদিল্লির ভুল ধারণার পরিণতি আজকের এ পরিস্থিতির একটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

স্নায়ুযুদ্ধ থেকে শুরু করে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ছিল একটি রোলার কোস্টারের মতো। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক অংশীদার হিসেবে দেখলেও ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। ১৯৯০-এর দশকে একটি নতুন কৌশলগত অংশীদারত্বের অধ্যায় শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের বিরুদ্ধে একটি ভারসাম্যকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার তীব্র বাসনা থেকে ভারতও সোৎসাহে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এটি কোনো সমান অংশীদারত্ব ছিল না, বরং মার্কিন স্বার্থ দ্বারাই চালিত ছিল। ভারত এই দীর্ঘমেয়াদি কৌশল বুঝতে ভুল করেছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পরোপকারী মিত্র হিসেবে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে দেশটি ছড়ি ঘোরানোর অবস্থানেই সব সময় থাকতে চেয়েছে।

কিছু চুক্তি এই অংশীদারত্বকে শক্তিশালী করলেও একই সঙ্গে ভারতের স্বাধীন কূটনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতাকে সীমিত করার মার্কিন উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকেরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চুক্তি হলো—

পারমাণবিক সরবরাহ গ্রুপ (এনএসজি) থেকে অব্যাহতি, ২০০৫: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এনএসজি নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করে, যা ভারতকে পারমাণবিক প্রযুক্তি ও জ্বালানিতে প্রবেশাধিকার দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটিকে ভারতের জ্বালানি চাহিদার প্রতি সমর্থন হিসেবে উপস্থাপন করলেও এর পেছনে তাদের নিজস্ব কোম্পানিগুলোর জন্য ভারতের পারমাণবিক বাজারে প্রবেশের প্রত্যাশা ছিল।

এ চুক্তির প্রভাব হলো—ভারত তার পারমাণবিক জ্বালানি খাতকে উন্নত করে। কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের সাশ্রয়ী চীনা ও রুশ প্রযুক্তির পরিবর্তে পুরোনো মার্কিন প্রযুক্তি কিনতে গিয়ে ভারতকে উচ্চমূল্য দিতে হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে এ চুক্তির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

ভারত-মার্কিন বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি, ২০০৮: এ চুক্তি ভারতকে বৈশ্বিক পারমাণবিক বাণিজ্যে একীভূত করে। কিন্তু এটি মার্কিন প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে ভারতের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এটি সূক্ষ্মভাবে ভারতের কৌশলগত আত্মনিয়ন্ত্রণকে সীমাবদ্ধ করে বলেই মনে করা হয়।

এ চুক্তির ফলে ভারত জ্বালানিনিরাপত্তা অর্জন করে। কিন্তু মার্কিন বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

লজিস্টিকস এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অব অ্যাগ্রিমেন্ট (এলইএমওএ), ২০১৬: এ চুক্তি দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে লজিস্টিক সহযোগিতা সম্ভব করে। এতে ভারত ইন্দো-প্যাসিফিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্থান পায়।

এ চুক্তির ফলে ভারতীয় কৌশলবিদেরা মনে করেছিলেন, ভারতের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশলের ওপর প্রভাব বিস্তারেরও সুযোগ পায়। চীনকে বিরত রাখতে এটি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ ছিল না। ডোকলাম সংঘাত এর একটি প্রমাণ বলা যেতে পারে।

কমিউনিকেশনস কম্প্যাটিবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাগ্রিমেন্ট (সিওএমসিএএসএ), ২০১৮: এ চুক্তির ফলে ভারত উন্নত মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ পায়। কিন্তু একই সঙ্গে ভারত আমেরিকান সামরিকব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ভারতীয় পরিকল্পনাকারীরা মনে করেছিলেন, তাঁরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অর্জন করেছেন। কিন্তু এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভারতের নির্ভরতা বেড়ে যায়। প্রকারান্তরে তা ভারতের স্বাধীন কৌশলের সক্ষমতাকে সীমিত করে।

বেসিক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (বিইসিএ), ২০২০: এটি ভূস্থানিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের সুবিধা দেয়। ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীনবিরোধী কৌশলের আরও কাছে নিয়ে আসে এ চুক্তি।

ভারতীয় কৌশলবিদেরা বিশ্বাস করতেন, এ চুক্তি চীনকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা বাড়িয়েছে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের মতো ঘটনাগুলোতে এর কোনো কৌশলগত লাভ দেখা যায়নি। বরং ভারতের আঞ্চলিক নীতিতে মার্কিন প্রভাব আরও গভীর হয়েছে।

ভারত এ চুক্তিগুলোকে সমান অংশীদারত্ব হিসেবে দেখেছিল এবং ভেবেছিল এটি চীনকে দমন করার সক্ষমতা বাড়াবে। তবে বাস্তবতা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিগুলোকে তার ভূরাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ভারতকে বেঁধে ফেলার জন্য ব্যবহার করেছে। ফলে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা কমেছে এবং কৌশলগত সুবিধা হয়েছে নামমাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তার কক্ষপথে টানার জন্য বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রথমত, তারা ইন্দো-প্যাসিফিকে ভারতকে ‘প্রধান কৌশলগত অংশীদার’ হিসেবে তুলে ধরে। এর জন্য ‘কোয়াড’ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) গঠন করা হয়, যা চীনকে মোকাবিলা করার জন্য একটি কৌশলগত জোট। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির (ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা, সামরিক হার্ডওয়্যার) প্রলোভন দেখায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চুক্তি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কূটনৈতিক পদক্ষেপ, যেমন ভারতীয় নেতাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো এবং প্রভাবশালী ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা, এ সম্পর্ককে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এ পদক্ষেপগুলো অংশীদারত্বকে লোভনীয় দেখালেও ভারত এর পেছনের উদ্দেশ্য দেখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর একবার বলেছিলেন, ভারতের ‘পশ্চিম খারাপ’ সিনড্রোম পরিবর্তন করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্ব ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল চীনের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন করা। ২০১৫ সালে জয়শঙ্কর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর এ কৌশল গতি পায়। ভারত-চীন সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। ২০১৬ সালের ডোকলাম থেকে শুরু করে ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষ পর্যন্ত সম্পর্ককে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে চীনকে মোকাবিলা করতে ভারতকে ব্যবহার করলেও দীর্ঘ মেয়াদে ভারত মার্কিন নিয়ন্ত্রণের বলয়ে ঢুকে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বলা যেতে পারে, ‘কোয়াড’ চীনকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার পরই মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর চাপ বাড়ায়, যেমন রাশিয়া থেকে তেল কেনা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে সমালোচনা করে। এ দ্বৈত কৌশলকে চিনতে না পারায় ভারত ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। চীনের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের কারণে সম্পদ নষ্ট করেছে।

একই সঙ্গে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আগ্রাসী আঞ্চলিক নীতিও মুখ থুবড়ে পড়েছে। সবগুলো প্রতিবেশীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। প্রায় আঞ্চলিক মিত্রশূন্য হয়ে পড়েছে ভারত। বিশেষ করে, নরেন্দ্র মোদি সরকারের ভূরাজনৈতিক কৌশল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও সমালোচিত হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, সহযোগিতা নয়, বরং নিয়ন্ত্রণের কৌশলই ভারতকে ‘একঘরে’ করেছে।

এ ভুল বিচারগুলোর কারণে ভারতকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ছাড় দেয়নি, বরং ২০১৯ সালে ভারতের জন্য সাধারণীকৃত অগ্রাধিকারব্যবস্থা (জিএসপি) মর্যাদা বাতিল করে। এবার উচ্চ শুল্ক আরোপ করে বাণিজ্য বাধা তৈরি করেছে। কৌশলগতভাবে মার্কিন প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর ভারতের নির্ভরতা তার আত্মনিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করেছে, কিন্তু চীনকে দমন করার জন্য কোনো কার্যকর ফল আনতে পারেনি। কূটনৈতিকভাবে ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতি এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করেছে।

ভারতের কৌশলগত বিচক্ষণতার অভাব বা ভুল—মার্কিন উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে বুঝেছে। এ ভুলই দেশটিকে এখন এক কঠিন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন ভারত মার্কিন অংশীদারত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ বা ত্যাগ কোনোটিই করতে পারছে না। সম্পর্কটি যেন একটি বড় হাতলবিহীন স্যুটকেসের মতো—এত ভারী যে বহন করা কঠিন, আবার এত মূল্যবান যে ফেলে দেওয়াও সম্ভব নয়!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এক নতুন মোড় নিয়েছে। কিছুদিন আগেও ‘হাউডি মোদি’ বা ‘নমস্তে ট্রাম্প’-এর মতো উষ্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক হঠাৎ করেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক মোকাবিলা করতে গিয়ে দিশেহারা ব্যবসায়ীরা। রাশিয়া থেকে সস্তা জ্বালানি কেনাও কঠিন হয়ে উঠছে।

ভারতের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের এই অবহেলা ও কঠোর নীতি নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে বিশ্লেষকদের মধ্যে। কেউ কেউ মনে করেন, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোদির নীরবতা এর কারণ। আবার কেউ বলছেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিরসনে ট্রাম্পের ভূমিকাকে মোদির প্রকাশ্যে বারবার অস্বীকার করা এর পেছনে দায়ী। তবে এ ঘটনাগুলো কেবল সম্পর্কের টানাপোড়েনের লক্ষণমাত্র; এর মূল কারণ আরও গভীরে।

ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এবং ভারতকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা সম্পর্কে নয়াদিল্লির ভুল ধারণার পরিণতি আজকের এ পরিস্থিতির একটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

স্নায়ুযুদ্ধ থেকে শুরু করে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ছিল একটি রোলার কোস্টারের মতো। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক অংশীদার হিসেবে দেখলেও ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। ১৯৯০-এর দশকে একটি নতুন কৌশলগত অংশীদারত্বের অধ্যায় শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের বিরুদ্ধে একটি ভারসাম্যকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার তীব্র বাসনা থেকে ভারতও সোৎসাহে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এটি কোনো সমান অংশীদারত্ব ছিল না, বরং মার্কিন স্বার্থ দ্বারাই চালিত ছিল। ভারত এই দীর্ঘমেয়াদি কৌশল বুঝতে ভুল করেছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পরোপকারী মিত্র হিসেবে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে দেশটি ছড়ি ঘোরানোর অবস্থানেই সব সময় থাকতে চেয়েছে।

কিছু চুক্তি এই অংশীদারত্বকে শক্তিশালী করলেও একই সঙ্গে ভারতের স্বাধীন কূটনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতাকে সীমিত করার মার্কিন উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকেরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চুক্তি হলো—

পারমাণবিক সরবরাহ গ্রুপ (এনএসজি) থেকে অব্যাহতি, ২০০৫: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এনএসজি নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করে, যা ভারতকে পারমাণবিক প্রযুক্তি ও জ্বালানিতে প্রবেশাধিকার দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটিকে ভারতের জ্বালানি চাহিদার প্রতি সমর্থন হিসেবে উপস্থাপন করলেও এর পেছনে তাদের নিজস্ব কোম্পানিগুলোর জন্য ভারতের পারমাণবিক বাজারে প্রবেশের প্রত্যাশা ছিল।

এ চুক্তির প্রভাব হলো—ভারত তার পারমাণবিক জ্বালানি খাতকে উন্নত করে। কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের সাশ্রয়ী চীনা ও রুশ প্রযুক্তির পরিবর্তে পুরোনো মার্কিন প্রযুক্তি কিনতে গিয়ে ভারতকে উচ্চমূল্য দিতে হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে এ চুক্তির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

ভারত-মার্কিন বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি, ২০০৮: এ চুক্তি ভারতকে বৈশ্বিক পারমাণবিক বাণিজ্যে একীভূত করে। কিন্তু এটি মার্কিন প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে ভারতের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এটি সূক্ষ্মভাবে ভারতের কৌশলগত আত্মনিয়ন্ত্রণকে সীমাবদ্ধ করে বলেই মনে করা হয়।

এ চুক্তির ফলে ভারত জ্বালানিনিরাপত্তা অর্জন করে। কিন্তু মার্কিন বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

লজিস্টিকস এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অব অ্যাগ্রিমেন্ট (এলইএমওএ), ২০১৬: এ চুক্তি দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে লজিস্টিক সহযোগিতা সম্ভব করে। এতে ভারত ইন্দো-প্যাসিফিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্থান পায়।

এ চুক্তির ফলে ভারতীয় কৌশলবিদেরা মনে করেছিলেন, ভারতের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশলের ওপর প্রভাব বিস্তারেরও সুযোগ পায়। চীনকে বিরত রাখতে এটি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ ছিল না। ডোকলাম সংঘাত এর একটি প্রমাণ বলা যেতে পারে।

কমিউনিকেশনস কম্প্যাটিবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাগ্রিমেন্ট (সিওএমসিএএসএ), ২০১৮: এ চুক্তির ফলে ভারত উন্নত মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ পায়। কিন্তু একই সঙ্গে ভারত আমেরিকান সামরিকব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ভারতীয় পরিকল্পনাকারীরা মনে করেছিলেন, তাঁরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অর্জন করেছেন। কিন্তু এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভারতের নির্ভরতা বেড়ে যায়। প্রকারান্তরে তা ভারতের স্বাধীন কৌশলের সক্ষমতাকে সীমিত করে।

বেসিক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (বিইসিএ), ২০২০: এটি ভূস্থানিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের সুবিধা দেয়। ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীনবিরোধী কৌশলের আরও কাছে নিয়ে আসে এ চুক্তি।

ভারতীয় কৌশলবিদেরা বিশ্বাস করতেন, এ চুক্তি চীনকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা বাড়িয়েছে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের মতো ঘটনাগুলোতে এর কোনো কৌশলগত লাভ দেখা যায়নি। বরং ভারতের আঞ্চলিক নীতিতে মার্কিন প্রভাব আরও গভীর হয়েছে।

ভারত এ চুক্তিগুলোকে সমান অংশীদারত্ব হিসেবে দেখেছিল এবং ভেবেছিল এটি চীনকে দমন করার সক্ষমতা বাড়াবে। তবে বাস্তবতা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিগুলোকে তার ভূরাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ভারতকে বেঁধে ফেলার জন্য ব্যবহার করেছে। ফলে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা কমেছে এবং কৌশলগত সুবিধা হয়েছে নামমাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তার কক্ষপথে টানার জন্য বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রথমত, তারা ইন্দো-প্যাসিফিকে ভারতকে ‘প্রধান কৌশলগত অংশীদার’ হিসেবে তুলে ধরে। এর জন্য ‘কোয়াড’ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) গঠন করা হয়, যা চীনকে মোকাবিলা করার জন্য একটি কৌশলগত জোট। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির (ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা, সামরিক হার্ডওয়্যার) প্রলোভন দেখায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চুক্তি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কূটনৈতিক পদক্ষেপ, যেমন ভারতীয় নেতাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো এবং প্রভাবশালী ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা, এ সম্পর্ককে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এ পদক্ষেপগুলো অংশীদারত্বকে লোভনীয় দেখালেও ভারত এর পেছনের উদ্দেশ্য দেখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর একবার বলেছিলেন, ভারতের ‘পশ্চিম খারাপ’ সিনড্রোম পরিবর্তন করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্ব ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল চীনের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন করা। ২০১৫ সালে জয়শঙ্কর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর এ কৌশল গতি পায়। ভারত-চীন সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। ২০১৬ সালের ডোকলাম থেকে শুরু করে ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষ পর্যন্ত সম্পর্ককে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে চীনকে মোকাবিলা করতে ভারতকে ব্যবহার করলেও দীর্ঘ মেয়াদে ভারত মার্কিন নিয়ন্ত্রণের বলয়ে ঢুকে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বলা যেতে পারে, ‘কোয়াড’ চীনকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার পরই মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর চাপ বাড়ায়, যেমন রাশিয়া থেকে তেল কেনা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে সমালোচনা করে। এ দ্বৈত কৌশলকে চিনতে না পারায় ভারত ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। চীনের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের কারণে সম্পদ নষ্ট করেছে।

একই সঙ্গে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আগ্রাসী আঞ্চলিক নীতিও মুখ থুবড়ে পড়েছে। সবগুলো প্রতিবেশীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। প্রায় আঞ্চলিক মিত্রশূন্য হয়ে পড়েছে ভারত। বিশেষ করে, নরেন্দ্র মোদি সরকারের ভূরাজনৈতিক কৌশল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও সমালোচিত হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, সহযোগিতা নয়, বরং নিয়ন্ত্রণের কৌশলই ভারতকে ‘একঘরে’ করেছে।

এ ভুল বিচারগুলোর কারণে ভারতকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ছাড় দেয়নি, বরং ২০১৯ সালে ভারতের জন্য সাধারণীকৃত অগ্রাধিকারব্যবস্থা (জিএসপি) মর্যাদা বাতিল করে। এবার উচ্চ শুল্ক আরোপ করে বাণিজ্য বাধা তৈরি করেছে। কৌশলগতভাবে মার্কিন প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর ভারতের নির্ভরতা তার আত্মনিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করেছে, কিন্তু চীনকে দমন করার জন্য কোনো কার্যকর ফল আনতে পারেনি। কূটনৈতিকভাবে ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতি এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করেছে।

ভারতের কৌশলগত বিচক্ষণতার অভাব বা ভুল—মার্কিন উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে বুঝেছে। এ ভুলই দেশটিকে এখন এক কঠিন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন ভারত মার্কিন অংশীদারত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ বা ত্যাগ কোনোটিই করতে পারছে না। সম্পর্কটি যেন একটি বড় হাতলবিহীন স্যুটকেসের মতো—এত ভারী যে বহন করা কঠিন, আবার এত মূল্যবান যে ফেলে দেওয়াও সম্ভব নয়!

আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই

১৬ ঘণ্টা আগে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর

১৭ ঘণ্টা আগে

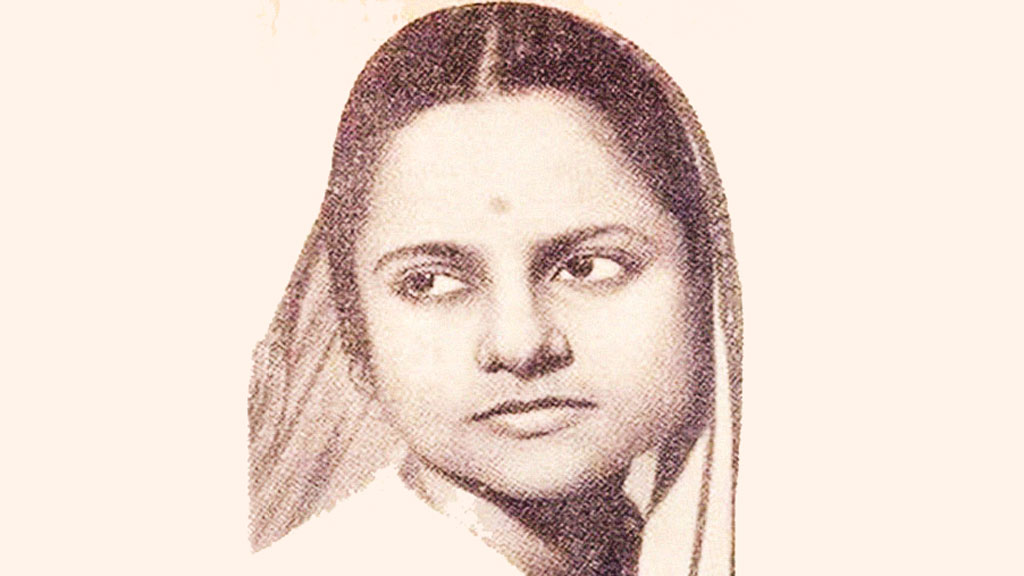

মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জন

১৭ ঘণ্টা আগে

না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ।

১৭ ঘণ্টা আগে