আজকের পত্রিকা ডেস্ক

গাজায় হত্যাযজ্ঞ অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দী ব্যক্তিদের বিনিময় শুরু হয়েছে এবং ত্রাণ সহায়তাও এখন কিছুটা সহজে পৌঁছাতে পারছে বিপর্যস্ত গাজার মানুষের কাছে। এর জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ হতেই পারি। স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতিকে তাঁর সাফল্য হিসেবে দেখাচ্ছেন এবং এটিকে ‘নয়া মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর’ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন। তবে এ রকম কথা তিনি আগেও বলেছেন, তাঁর আগের প্রেসিডেন্টরাও বলেছেন। আশা করি, এবার তাঁর কথাটা সত্যি হবে, কিন্তু খুব বেশি বাজি ধরতে রাজি নই।

এই যুদ্ধবিরতির পরও দুটি বড় প্রশ্ন ঝুলে আছে। প্রথম প্রশ্নটা স্পষ্ট—‘এই চুক্তি টিকবে তো?’ আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসলে প্রথমটার উত্তর নির্ধারণ করে। প্রশ্নটি হলো—ইসরায়েলের সঙ্গে বিশ্বের বাকি দেশগুলোর, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্কের পরিবর্তন কি এমন পথে এগোচ্ছে, যাতে ফিলিস্তিনে বহু প্রতীক্ষিত স্থায়ী শান্তি সম্ভব হয়?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে আশাবাদী হওয়া কঠিন। অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, এই ‘শান্তি পরিকল্পনা’ তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল কট্টর ইসরায়েলপন্থী মধ্যস্থতাকারী। তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পের বন্ধু স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনার অন্যতম এবং সেখানে ফিলিস্তিনিদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপটি আসলে একধরনের আলটিমেটামের মতো, আলোচনার ফল নয়। এতে ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থীদের কিছু চরম দাবি, যেমন গাজা দখল ও সেখানকার বাসিন্দাদের স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ প্রত্যাখ্যান করা হলেও ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু প্রায় অসম্ভব শর্ত, যেমন হামাসকে পুরোপুরি নিরস্ত্র করা, সব টানেল ধ্বংস করা, তাদের রাজনীতির বাইরে রাখা এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বড় ধরনের কিন্তু ‘অস্পষ্ট সংস্কার’ করা। এখনো গঠিত হয়নি, কীভাবে গঠিত হবে তা-ও স্পষ্ট নয়—এমন একটি ‘পর্যবেক্ষণ সংস্থা’ নজরদারি করবে কে চুক্তি মানছে আর কে মানছে না। এই পর্যবেক্ষণ সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে ট্রাম্পের নেতৃত্বে ‘বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদ।’

সবচেয়ে বড় কথা, এই চুক্তিতে কঠিন রাজনৈতিক বিষয়গুলো ভবিষ্যতের কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঠেলে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান দখল প্রসঙ্গে এই চুক্তি একেবারেই নীরব। ফলে ইসরায়েলের জন্য যে কোনো সময় ফিলিস্তিনিরা শর্ত মানেনি অভিযোগ তুলে আবার দমননীতি জোরদার করা বা সহিংসতা শুরু করার সুযোগ সব সময় খোলা থাকবে।

তাই এই পরিকল্পনা সফল হবে বলে বিশ্বাস করতে হলে ধরে নিতে হবে যে, বহির্বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ বজায় রাখবে, যাতে তারা এই চুক্তি রক্ষা করে এবং ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক ও স্থায়ী শান্তির পথে এগোয়। ট্রাম্প হয়তো এখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর টালবাহানা দেখে ক্লান্ত হয়ে তাঁকে এই অস্পষ্ট চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করেছেন। সেটাই প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চাইলে ইসরায়েলের ওপর কতটা প্রভাব খাটাতে পারেন।

কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই যে নেতানিয়াহু, তাঁর কট্টর ডানপন্থী সমর্থক কিংবা ইসরায়েলি সমাজ সত্যিকারের দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান বা এক রাষ্ট্রীয় কনফেডারেশনের কোনো রূপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এমনকি তারা যদি নিশ্চিতও হন যে হামাস এবং অন্যান্য সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো পুরোপুরি প্রান্তিক হয়ে গেছে; তবুও হয়তো তারা মানবে না। ট্রাম্পের কুখ্যাত স্বল্প মনোযোগ, খামখেয়ালি ব্যক্তিত্ব এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে অনাগ্রহের কথা বিবেচনা করলে সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করে যে তিনি এই উদ্যোগে দীর্ঘ মেয়াদে তাঁর মনোযোগ বা অনুসরণ বজায় রাখবেন?

সমস্যাটা কেবল ট্রাম্প নন। অতীতে বাইরের শক্তিগুলো প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষগুলোকে সাময়িকভাবে লড়াই বন্ধে রাজি করিয়েছে—যেমন ১৯৫৬,১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র পরে বহুবার করেছে। কিন্তু তারা কখনোই যথেষ্ট সময়, মনোযোগ, রাজনৈতিক পুঁজি বা নিজেদের পূর্ণ প্রভাব ব্যবহার করে একটি ন্যায়সংগত ও টেকসই রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহ দেখায়নি। এ কারণেই অসলো চুক্তি, ২০০০ সালের ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ সম্মেলন, ২০০৭ সালের আনাপোলিস সম্মেলন, ব্যর্থ মধ্যপ্রাচ্য কোয়ার্টেট উদ্যোগ এবং অন্যান্য বহুল প্রচারিত শান্তি উদ্যোগগুলো সবই ব্যর্থ হয়েছে।

এই অবস্থায় যদি স্থায়ী মার্কিন চাপই এই অঞ্চলে শান্তির পূর্বশর্ত হয়, তাহলে পরের প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো—যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ক কি এমনভাবে বদলে যাচ্ছে, যা ট্রাম্পের ব্যক্তিগত অবস্থান যাই হোক না কেন, শান্তির সম্ভাবনা বাড়াতে পারে?

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলায় হামাস আন্তর্জাতিকভাবে বড় ক্ষতির মুখে পড়ে। অন্যদিকে, ইসরায়েলের গণহত্যামূলক প্রতিক্রিয়াও দেশটির ভাবমূর্তিতে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও কয়েকটি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে—প্রতীকী পদক্ষেপ হলেও এটি মনোভাবের পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। ইসরায়েলের আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টাগুলোও এখন স্থগিত।

যুক্তরাষ্ট্রে জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে নাটকীয় পরিবর্তন। আগের তুলনায় এখন বেশি সংখ্যক আমেরিকান ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে। ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড গণহত্যার সমতুল্য, আর মাত্র ২২ শতাংশ বলেন, সেই পদক্ষেপ ন্যায্য। ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন সবচেয়ে বেশি কমেছে ডেমোক্র্যাট ও স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে। তবে বিশিষ্ট রক্ষণশীল নেতারাও—যেমন স্টিভ ব্যানন, টাকার কার্লসন এবং কংগ্রেস সদস্য মার্জোরি টেলর গ্রিন—ইসরায়েল নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। ডেমোক্র্যাটরা বেশি উদ্বিগ্ন মানবাধিকার ইস্যুতে, আর রক্ষণশীল সমালোচকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশর্তভাবে এক ক্রমবর্ধমানহারে অবাধ্য হতে থাকা ইসরায়েলকে সমর্থন করা ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বিশেষ সম্পর্কের প্রত্যক্ষ মূল্য বহু দিন ধরেই স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার সবচেয়ে বড় বিদেশি গ্রহীতা ইসরায়েল। দেশটির তথাকথিত ‘গুণগত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব’ বজায় রাখার আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারও করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অথচ ইসরায়েল একটি সমৃদ্ধ দেশ—মাথাপিছু আয়ে বিশ্বের ১৬ তম স্থানে দেশটি এবং তাদের রয়েছে বিপুল পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার। সাধারণত দেশটি প্রতিবছর প্রায় ৪০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা পায়। তবে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের সময় সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার, যা সবটাই গিয়েছে মার্কিন করদাতাদের পকেট থেকে।

এই নিঃশর্ত সহায়তাই যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ দেশে অজনপ্রিয় করে তুলেছে। যদিও সেসব দেশের শাসকেরা যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য অস্ত্র, বিনিয়োগ ও বাজার প্রবেশাধিকারের আশায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইসরায়েলের প্রতি এই অন্ধ সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সফট পাওয়ার’ বা নৈতিক প্রভাবকে দুর্বল করে দেয়। কারণ, এটি ওয়াশিংটনের মানবাধিকার রক্ষার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে নৈতিকভাবে রাশিয়া বা চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে। ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে এই ভণ্ডামি হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ তাদের অগ্রাধিকারে এসব নৈতিক আদর্শের স্থান কম, তবে এটি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই বিশেষ সম্পর্কের আরেকটি দিক হলো—এক কোটি মানুষেরও কম জনসংখ্যার একটি ছোট দেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের রাজনৈতিক জীবনে অযথা বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে। ভাবুন, ইসরায়েল নামের এই ছোট দেশটিকে নিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমে যত খবর, বিশ্লেষণ, আলোচনা হয়, তার তুলনায় কত কম জায়গা পায় বড় ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো—যেমন ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া বা ব্রাজিল। ইসরায়েলের সমান জনসংখ্যা ও জিডিপির দেশ অস্ট্রিয়া, যেখানে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা সদর দপ্তর স্থাপন করেছে—তবু সে দেশের খবর মার্কিনদের কানে পৌঁছায় কদাচিৎ। আবার দেখুন, কত থিংকট্যাংক ও লবিং গ্রুপ শুধু এই একটি দেশকে ঘিরে কাজ করছে কিংবা মার্কিন রাজনীতিকেরা ইসরায়েলের বিষয়ে কতটা সময় ব্যয় করেন।

এমনকি এই ছোট দেশটিকে ঘিরে থাকা বিষয়গুলো প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরেও প্রভাব ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সাম্প্রতিক হামলার পেছনে নানা কারণ থাকলেও, গাজায় গণহত্যা ও তাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতিবাদে (যেখানে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থীও অংশ নিয়েছেন) ছাত্রদের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত ‘ইহুদিবিদ্বেষের’ অভিযোগ এই আক্রমণকে আরও তীব্র করেছে। একাডেমিক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই আঘাতের পেছনে ইসরায়েলকে সমালোচনা থেকে রক্ষা করার একতরফা ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়, তবে সেটিও নিঃসন্দেহে একটি বড় উপাদান।

শেষ পর্যন্ত, ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতে হয়, সেটিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ সালে জিমি কার্টার নিজে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির আলোচনায়। বিল ক্লিনটনও একইভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এর বাইরেও তাঁরা এই বিষয়ে অসংখ্য ঘণ্টা ব্যয় করেছেন। জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন—তিনজনই ইসরায়েল-সংক্রান্ত বিষয়েই দিন বা সপ্তাহ পার করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন চার বছরে ১৬ বার ইসরায়েল সফর করেছেন, অথচ পুরো সময়ে আফ্রিকা মহাদেশে গেছেন মাত্র চারবার। এমনকি ট্রাম্পও চাইলেও ইসরায়েল নীতি থেকে পুরোপুরি নিজেকে দূরে রাখতে বা তা অধস্তনদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট, তাঁর উপদেষ্টা ও শীর্ষ কর্মকর্তারা এই একটি দেশকে ঘিরে যত সময় ব্যয় করেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য সমস্যাগুলোয় ব্যয় করা সম্ভব হতো।

এ কারণেই আমি ও আরও অনেকে বারবার আহ্বান জানিয়েছি—যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইসরায়েলের সঙ্গে একটি ‘স্বাভাবিক সম্পর্ক’ গড়ে তোলা। সেই সম্পর্ক হবে ইসরায়েলের আকার, কৌশলগত গুরুত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি স্বাভাবিক সম্পর্কে ওয়াশিংটন আর ভান করবে না যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। ইসরায়েল এমন কিছু করলে যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কাম্য, তাহলে তারা আমেরিকার সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি এমন কিছু করে যা যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের বিরুদ্ধে যায়—যেমন দখলকৃত ভূখণ্ডে নতুন বসতি স্থাপন—তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বিরোধিতার মুখে পড়বে।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ইসরায়েল ‘স্বাভাবিক দেশ’ নয়, তাই স্বাভাবিক সম্পর্কের ধারণাটাই অর্থহীন। কারণ হিসেবে তারা বলবেন, ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের ঐতিহাসিক পটভূমি, খ্রিষ্টানদের দীর্ঘ ও করুণ ইহুদিবিদ্বেষ, হলোকাস্টের উত্তরাধিকার আর মধ্যপ্রাচ্যের জটিল সংঘাতপূর্ণ বাস্তবতা। হয়তো তাই। কিন্তু ২০২৫ সালে ইসরায়েল যেভাবে ‘অস্বাভাবিক’, সেটাই আসলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্ধ সমর্থন কমানোর কারণ, বাড়ানোর নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইয়ান লাস্টিক সম্প্রতি বলেছেন, ইসরায়েল এখন ক্রমশ ইসরায়েলি রাজনৈতিক বিশ্লেষক এজেকিয়েল দ্ররের বর্ণনা অনুযায়ী একটি ‘পাগল রাষ্ট্রে’ পরিণত হচ্ছে। দ্রর এমন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন। এমন রাষ্ট্র—১) আগ্রাসী ও ক্ষতিকর লক্ষ্য অনুসরণ করে,২) সেই লক্ষ্য অর্জনে চরম আদর্শিক অন্ধত্ব দেখায়,৩) নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করে, অথচ অনৈতিক কাজ করতে পিছপা হয় না,৪) লক্ষ্য অর্জনে যৌক্তিক কৌশল বেছে নিতে পারে এবং ৫) তা বাস্তবায়নের সামর্থ্যও রাখে।

লাস্টিকের মতে, ইসরায়েলের এই বিপজ্জনক গতিপথের একটি প্রধান কারণ হলো মার্কিন প্রশাসনগুলোর কাছ থেকে প্রায় নিঃশর্ত সমর্থন পাওয়া—যা এসেছে ‘ইসরায়েল লবির অতিমাত্রায় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা’ থেকে। এই অবস্থান কি ‘ইসরায়েলবিরোধী?’ মোটেও নয়। বরং নিঃশর্ত সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যেমন ক্ষতিকর, ইসরায়েলের জন্য তেমনই ধ্বংসাত্মক। আজ ইসরায়েল আন্তর্জাতিক পরিসরে সমর্থন হারাচ্ছে, অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত হচ্ছে, আরও বেশি করে উগ্র ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদী ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে এবং দক্ষ, শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম নাগরিকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

একটি ‘ইতিবাচক স্বাভাবিক’ নীতিই দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল—দুই দেশের জন্য ভালো হবে। যদিও এতে এআইপ্যাক, জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা, ক্রিশ্চিয়ানস ইউনাইটেড ফর ইসরায়েল এবং সেই সব সংগঠনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে—যারা বছরের পর বছর ‘বিশেষ সম্পর্ক’ টিকিয়ে রেখেছে, ইসরায়েলকে আজকের দুরবস্থায় নিয়ে এসেছে, এবং ফিলিস্তিনের লাখ লাখ মানুষের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, তা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। সংক্ষেপে, যদি কেউ স্থায়ী শান্তি চায়—তাহলে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ‘আরও স্বাভাবিক’ হতে হবে।

লেখক: স্টিফেন মার্টিন ওয়াল্ট, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

গাজায় হত্যাযজ্ঞ অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দী ব্যক্তিদের বিনিময় শুরু হয়েছে এবং ত্রাণ সহায়তাও এখন কিছুটা সহজে পৌঁছাতে পারছে বিপর্যস্ত গাজার মানুষের কাছে। এর জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ হতেই পারি। স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতিকে তাঁর সাফল্য হিসেবে দেখাচ্ছেন এবং এটিকে ‘নয়া মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর’ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন। তবে এ রকম কথা তিনি আগেও বলেছেন, তাঁর আগের প্রেসিডেন্টরাও বলেছেন। আশা করি, এবার তাঁর কথাটা সত্যি হবে, কিন্তু খুব বেশি বাজি ধরতে রাজি নই।

এই যুদ্ধবিরতির পরও দুটি বড় প্রশ্ন ঝুলে আছে। প্রথম প্রশ্নটা স্পষ্ট—‘এই চুক্তি টিকবে তো?’ আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসলে প্রথমটার উত্তর নির্ধারণ করে। প্রশ্নটি হলো—ইসরায়েলের সঙ্গে বিশ্বের বাকি দেশগুলোর, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্কের পরিবর্তন কি এমন পথে এগোচ্ছে, যাতে ফিলিস্তিনে বহু প্রতীক্ষিত স্থায়ী শান্তি সম্ভব হয়?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে আশাবাদী হওয়া কঠিন। অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, এই ‘শান্তি পরিকল্পনা’ তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল কট্টর ইসরায়েলপন্থী মধ্যস্থতাকারী। তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পের বন্ধু স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনার অন্যতম এবং সেখানে ফিলিস্তিনিদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপটি আসলে একধরনের আলটিমেটামের মতো, আলোচনার ফল নয়। এতে ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থীদের কিছু চরম দাবি, যেমন গাজা দখল ও সেখানকার বাসিন্দাদের স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ প্রত্যাখ্যান করা হলেও ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু প্রায় অসম্ভব শর্ত, যেমন হামাসকে পুরোপুরি নিরস্ত্র করা, সব টানেল ধ্বংস করা, তাদের রাজনীতির বাইরে রাখা এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বড় ধরনের কিন্তু ‘অস্পষ্ট সংস্কার’ করা। এখনো গঠিত হয়নি, কীভাবে গঠিত হবে তা-ও স্পষ্ট নয়—এমন একটি ‘পর্যবেক্ষণ সংস্থা’ নজরদারি করবে কে চুক্তি মানছে আর কে মানছে না। এই পর্যবেক্ষণ সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে ট্রাম্পের নেতৃত্বে ‘বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদ।’

সবচেয়ে বড় কথা, এই চুক্তিতে কঠিন রাজনৈতিক বিষয়গুলো ভবিষ্যতের কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঠেলে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান দখল প্রসঙ্গে এই চুক্তি একেবারেই নীরব। ফলে ইসরায়েলের জন্য যে কোনো সময় ফিলিস্তিনিরা শর্ত মানেনি অভিযোগ তুলে আবার দমননীতি জোরদার করা বা সহিংসতা শুরু করার সুযোগ সব সময় খোলা থাকবে।

তাই এই পরিকল্পনা সফল হবে বলে বিশ্বাস করতে হলে ধরে নিতে হবে যে, বহির্বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ বজায় রাখবে, যাতে তারা এই চুক্তি রক্ষা করে এবং ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক ও স্থায়ী শান্তির পথে এগোয়। ট্রাম্প হয়তো এখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর টালবাহানা দেখে ক্লান্ত হয়ে তাঁকে এই অস্পষ্ট চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করেছেন। সেটাই প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চাইলে ইসরায়েলের ওপর কতটা প্রভাব খাটাতে পারেন।

কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই যে নেতানিয়াহু, তাঁর কট্টর ডানপন্থী সমর্থক কিংবা ইসরায়েলি সমাজ সত্যিকারের দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান বা এক রাষ্ট্রীয় কনফেডারেশনের কোনো রূপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এমনকি তারা যদি নিশ্চিতও হন যে হামাস এবং অন্যান্য সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো পুরোপুরি প্রান্তিক হয়ে গেছে; তবুও হয়তো তারা মানবে না। ট্রাম্পের কুখ্যাত স্বল্প মনোযোগ, খামখেয়ালি ব্যক্তিত্ব এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে অনাগ্রহের কথা বিবেচনা করলে সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করে যে তিনি এই উদ্যোগে দীর্ঘ মেয়াদে তাঁর মনোযোগ বা অনুসরণ বজায় রাখবেন?

সমস্যাটা কেবল ট্রাম্প নন। অতীতে বাইরের শক্তিগুলো প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষগুলোকে সাময়িকভাবে লড়াই বন্ধে রাজি করিয়েছে—যেমন ১৯৫৬,১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র পরে বহুবার করেছে। কিন্তু তারা কখনোই যথেষ্ট সময়, মনোযোগ, রাজনৈতিক পুঁজি বা নিজেদের পূর্ণ প্রভাব ব্যবহার করে একটি ন্যায়সংগত ও টেকসই রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহ দেখায়নি। এ কারণেই অসলো চুক্তি, ২০০০ সালের ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ সম্মেলন, ২০০৭ সালের আনাপোলিস সম্মেলন, ব্যর্থ মধ্যপ্রাচ্য কোয়ার্টেট উদ্যোগ এবং অন্যান্য বহুল প্রচারিত শান্তি উদ্যোগগুলো সবই ব্যর্থ হয়েছে।

এই অবস্থায় যদি স্থায়ী মার্কিন চাপই এই অঞ্চলে শান্তির পূর্বশর্ত হয়, তাহলে পরের প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো—যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ক কি এমনভাবে বদলে যাচ্ছে, যা ট্রাম্পের ব্যক্তিগত অবস্থান যাই হোক না কেন, শান্তির সম্ভাবনা বাড়াতে পারে?

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলায় হামাস আন্তর্জাতিকভাবে বড় ক্ষতির মুখে পড়ে। অন্যদিকে, ইসরায়েলের গণহত্যামূলক প্রতিক্রিয়াও দেশটির ভাবমূর্তিতে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও কয়েকটি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে—প্রতীকী পদক্ষেপ হলেও এটি মনোভাবের পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। ইসরায়েলের আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টাগুলোও এখন স্থগিত।

যুক্তরাষ্ট্রে জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে নাটকীয় পরিবর্তন। আগের তুলনায় এখন বেশি সংখ্যক আমেরিকান ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে। ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড গণহত্যার সমতুল্য, আর মাত্র ২২ শতাংশ বলেন, সেই পদক্ষেপ ন্যায্য। ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন সবচেয়ে বেশি কমেছে ডেমোক্র্যাট ও স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে। তবে বিশিষ্ট রক্ষণশীল নেতারাও—যেমন স্টিভ ব্যানন, টাকার কার্লসন এবং কংগ্রেস সদস্য মার্জোরি টেলর গ্রিন—ইসরায়েল নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। ডেমোক্র্যাটরা বেশি উদ্বিগ্ন মানবাধিকার ইস্যুতে, আর রক্ষণশীল সমালোচকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশর্তভাবে এক ক্রমবর্ধমানহারে অবাধ্য হতে থাকা ইসরায়েলকে সমর্থন করা ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বিশেষ সম্পর্কের প্রত্যক্ষ মূল্য বহু দিন ধরেই স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার সবচেয়ে বড় বিদেশি গ্রহীতা ইসরায়েল। দেশটির তথাকথিত ‘গুণগত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব’ বজায় রাখার আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারও করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অথচ ইসরায়েল একটি সমৃদ্ধ দেশ—মাথাপিছু আয়ে বিশ্বের ১৬ তম স্থানে দেশটি এবং তাদের রয়েছে বিপুল পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার। সাধারণত দেশটি প্রতিবছর প্রায় ৪০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা পায়। তবে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের সময় সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার, যা সবটাই গিয়েছে মার্কিন করদাতাদের পকেট থেকে।

এই নিঃশর্ত সহায়তাই যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ দেশে অজনপ্রিয় করে তুলেছে। যদিও সেসব দেশের শাসকেরা যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য অস্ত্র, বিনিয়োগ ও বাজার প্রবেশাধিকারের আশায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইসরায়েলের প্রতি এই অন্ধ সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সফট পাওয়ার’ বা নৈতিক প্রভাবকে দুর্বল করে দেয়। কারণ, এটি ওয়াশিংটনের মানবাধিকার রক্ষার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে নৈতিকভাবে রাশিয়া বা চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে। ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে এই ভণ্ডামি হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ তাদের অগ্রাধিকারে এসব নৈতিক আদর্শের স্থান কম, তবে এটি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই বিশেষ সম্পর্কের আরেকটি দিক হলো—এক কোটি মানুষেরও কম জনসংখ্যার একটি ছোট দেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের রাজনৈতিক জীবনে অযথা বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে। ভাবুন, ইসরায়েল নামের এই ছোট দেশটিকে নিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমে যত খবর, বিশ্লেষণ, আলোচনা হয়, তার তুলনায় কত কম জায়গা পায় বড় ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো—যেমন ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া বা ব্রাজিল। ইসরায়েলের সমান জনসংখ্যা ও জিডিপির দেশ অস্ট্রিয়া, যেখানে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা সদর দপ্তর স্থাপন করেছে—তবু সে দেশের খবর মার্কিনদের কানে পৌঁছায় কদাচিৎ। আবার দেখুন, কত থিংকট্যাংক ও লবিং গ্রুপ শুধু এই একটি দেশকে ঘিরে কাজ করছে কিংবা মার্কিন রাজনীতিকেরা ইসরায়েলের বিষয়ে কতটা সময় ব্যয় করেন।

এমনকি এই ছোট দেশটিকে ঘিরে থাকা বিষয়গুলো প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরেও প্রভাব ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সাম্প্রতিক হামলার পেছনে নানা কারণ থাকলেও, গাজায় গণহত্যা ও তাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতিবাদে (যেখানে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থীও অংশ নিয়েছেন) ছাত্রদের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত ‘ইহুদিবিদ্বেষের’ অভিযোগ এই আক্রমণকে আরও তীব্র করেছে। একাডেমিক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই আঘাতের পেছনে ইসরায়েলকে সমালোচনা থেকে রক্ষা করার একতরফা ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়, তবে সেটিও নিঃসন্দেহে একটি বড় উপাদান।

শেষ পর্যন্ত, ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতে হয়, সেটিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ সালে জিমি কার্টার নিজে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির আলোচনায়। বিল ক্লিনটনও একইভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এর বাইরেও তাঁরা এই বিষয়ে অসংখ্য ঘণ্টা ব্যয় করেছেন। জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন—তিনজনই ইসরায়েল-সংক্রান্ত বিষয়েই দিন বা সপ্তাহ পার করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন চার বছরে ১৬ বার ইসরায়েল সফর করেছেন, অথচ পুরো সময়ে আফ্রিকা মহাদেশে গেছেন মাত্র চারবার। এমনকি ট্রাম্পও চাইলেও ইসরায়েল নীতি থেকে পুরোপুরি নিজেকে দূরে রাখতে বা তা অধস্তনদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট, তাঁর উপদেষ্টা ও শীর্ষ কর্মকর্তারা এই একটি দেশকে ঘিরে যত সময় ব্যয় করেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য সমস্যাগুলোয় ব্যয় করা সম্ভব হতো।

এ কারণেই আমি ও আরও অনেকে বারবার আহ্বান জানিয়েছি—যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইসরায়েলের সঙ্গে একটি ‘স্বাভাবিক সম্পর্ক’ গড়ে তোলা। সেই সম্পর্ক হবে ইসরায়েলের আকার, কৌশলগত গুরুত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি স্বাভাবিক সম্পর্কে ওয়াশিংটন আর ভান করবে না যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। ইসরায়েল এমন কিছু করলে যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কাম্য, তাহলে তারা আমেরিকার সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি এমন কিছু করে যা যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের বিরুদ্ধে যায়—যেমন দখলকৃত ভূখণ্ডে নতুন বসতি স্থাপন—তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বিরোধিতার মুখে পড়বে।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ইসরায়েল ‘স্বাভাবিক দেশ’ নয়, তাই স্বাভাবিক সম্পর্কের ধারণাটাই অর্থহীন। কারণ হিসেবে তারা বলবেন, ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের ঐতিহাসিক পটভূমি, খ্রিষ্টানদের দীর্ঘ ও করুণ ইহুদিবিদ্বেষ, হলোকাস্টের উত্তরাধিকার আর মধ্যপ্রাচ্যের জটিল সংঘাতপূর্ণ বাস্তবতা। হয়তো তাই। কিন্তু ২০২৫ সালে ইসরায়েল যেভাবে ‘অস্বাভাবিক’, সেটাই আসলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্ধ সমর্থন কমানোর কারণ, বাড়ানোর নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইয়ান লাস্টিক সম্প্রতি বলেছেন, ইসরায়েল এখন ক্রমশ ইসরায়েলি রাজনৈতিক বিশ্লেষক এজেকিয়েল দ্ররের বর্ণনা অনুযায়ী একটি ‘পাগল রাষ্ট্রে’ পরিণত হচ্ছে। দ্রর এমন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন। এমন রাষ্ট্র—১) আগ্রাসী ও ক্ষতিকর লক্ষ্য অনুসরণ করে,২) সেই লক্ষ্য অর্জনে চরম আদর্শিক অন্ধত্ব দেখায়,৩) নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করে, অথচ অনৈতিক কাজ করতে পিছপা হয় না,৪) লক্ষ্য অর্জনে যৌক্তিক কৌশল বেছে নিতে পারে এবং ৫) তা বাস্তবায়নের সামর্থ্যও রাখে।

লাস্টিকের মতে, ইসরায়েলের এই বিপজ্জনক গতিপথের একটি প্রধান কারণ হলো মার্কিন প্রশাসনগুলোর কাছ থেকে প্রায় নিঃশর্ত সমর্থন পাওয়া—যা এসেছে ‘ইসরায়েল লবির অতিমাত্রায় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা’ থেকে। এই অবস্থান কি ‘ইসরায়েলবিরোধী?’ মোটেও নয়। বরং নিঃশর্ত সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যেমন ক্ষতিকর, ইসরায়েলের জন্য তেমনই ধ্বংসাত্মক। আজ ইসরায়েল আন্তর্জাতিক পরিসরে সমর্থন হারাচ্ছে, অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত হচ্ছে, আরও বেশি করে উগ্র ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদী ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে এবং দক্ষ, শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম নাগরিকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

একটি ‘ইতিবাচক স্বাভাবিক’ নীতিই দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল—দুই দেশের জন্য ভালো হবে। যদিও এতে এআইপ্যাক, জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা, ক্রিশ্চিয়ানস ইউনাইটেড ফর ইসরায়েল এবং সেই সব সংগঠনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে—যারা বছরের পর বছর ‘বিশেষ সম্পর্ক’ টিকিয়ে রেখেছে, ইসরায়েলকে আজকের দুরবস্থায় নিয়ে এসেছে, এবং ফিলিস্তিনের লাখ লাখ মানুষের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, তা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। সংক্ষেপে, যদি কেউ স্থায়ী শান্তি চায়—তাহলে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ‘আরও স্বাভাবিক’ হতে হবে।

লেখক: স্টিফেন মার্টিন ওয়াল্ট, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ এবং আয়ের ব্যবধান অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেই নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও হুমকির মুখে ফেলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫

৪ ঘণ্টা আগে

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১ দিন আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

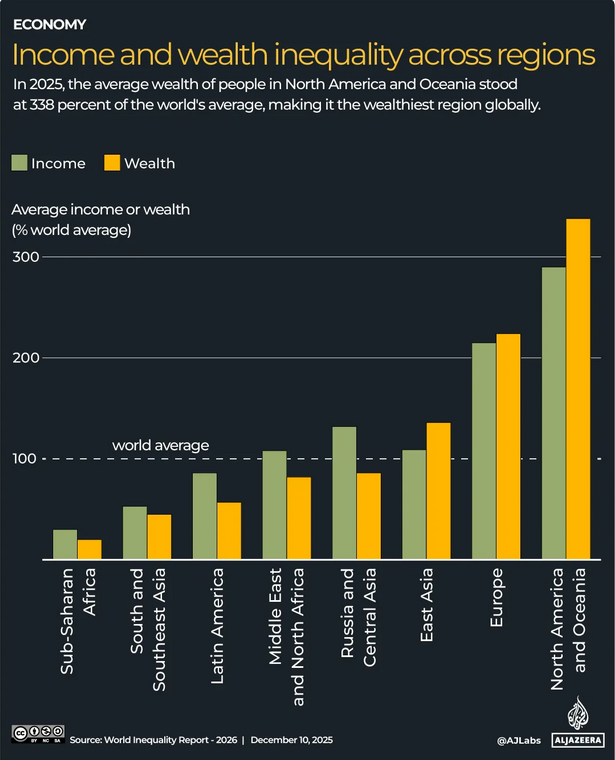

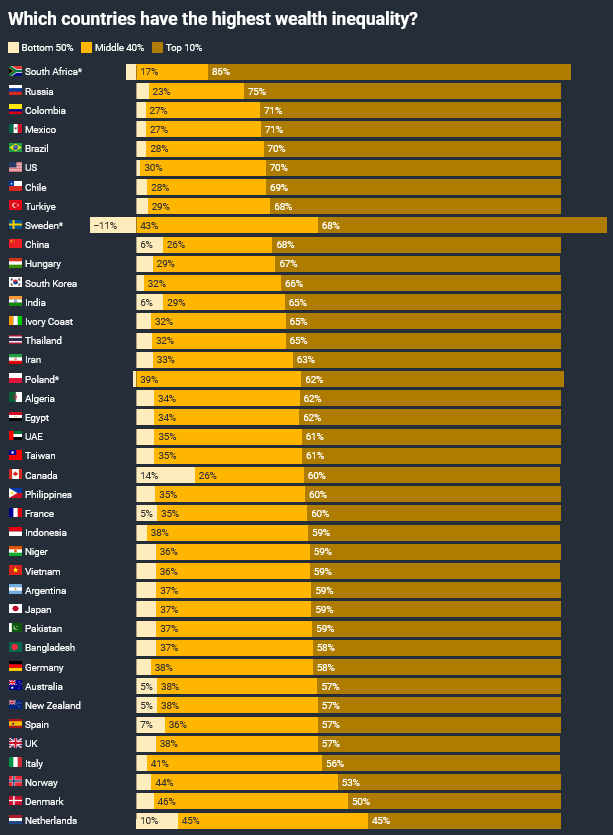

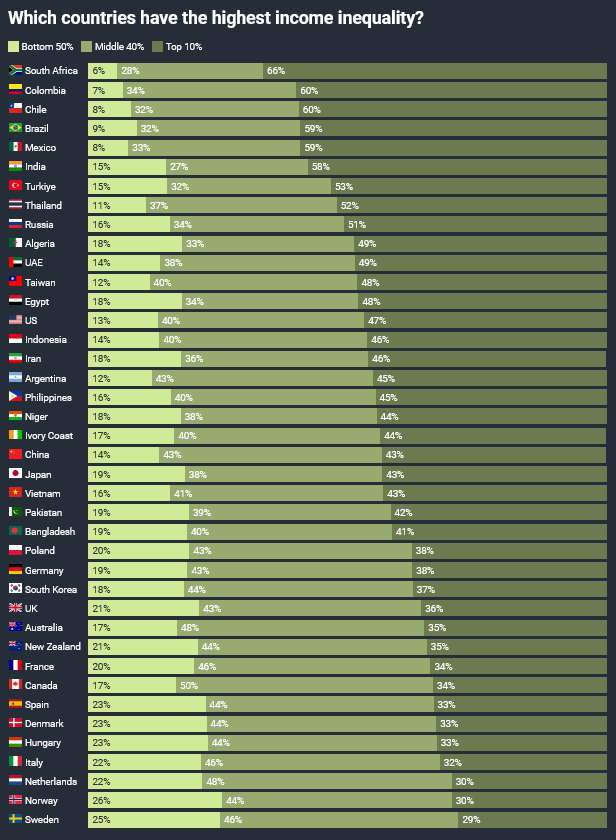

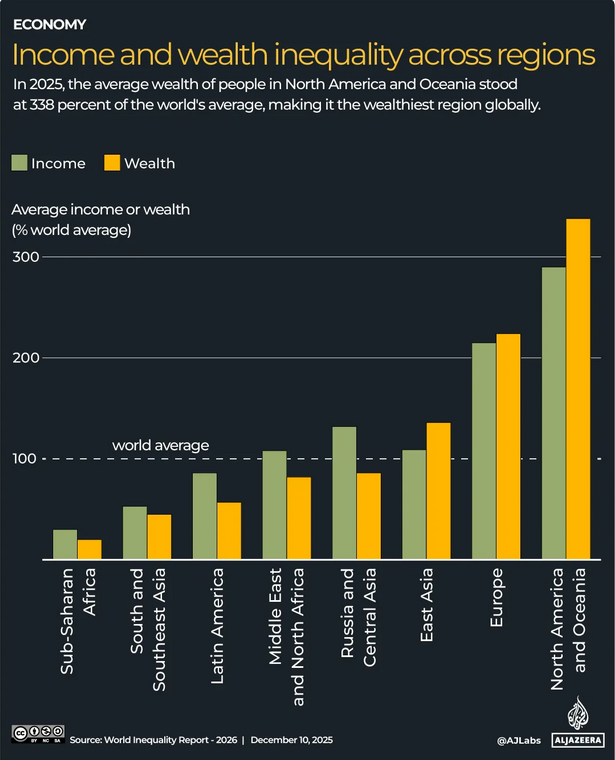

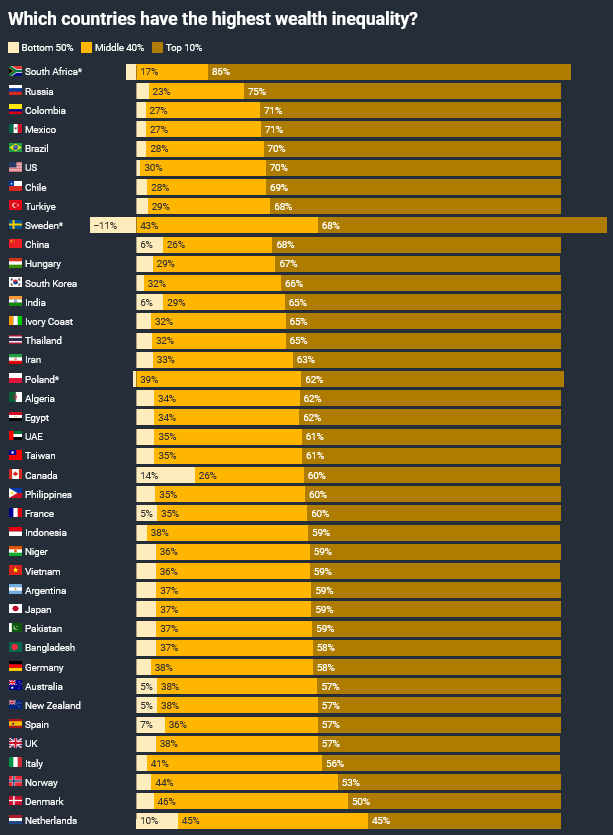

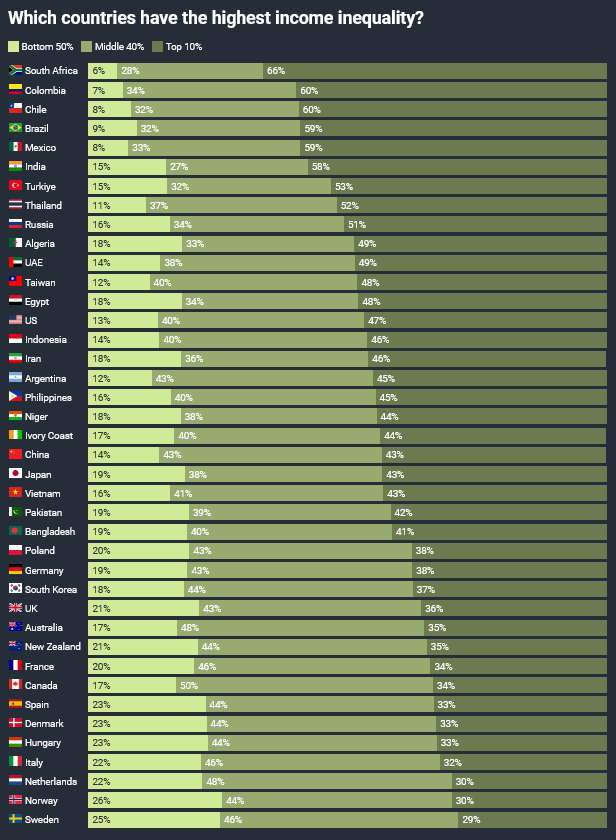

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ এবং আয়ের ব্যবধান অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেই নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও হুমকির মুখে ফেলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন এবং গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের প্রায় অর্ধেক বা তারও বেশি অংশ। কিন্তু এই চরম বৈষম্য বিশ্বের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রকট এবং এর গভীর কারণ কী? আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার বিশ্লেষণে সেই ভৌগোলিক চিত্রটি বিশদভাবে উঠে এসেছে।

সম্পদ-এর সংজ্ঞা:

সম্পদ বলতে একজন ব্যক্তির সম্পদের মোট মূল্য বোঝায়— যেমন সঞ্চয়, বিনিয়োগ বা সম্পত্তি, তবে ঋণ বাদ দেওয়ার পর যা থাকে সেটি। চলতি ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ধনী ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী সম্পদের ৭৫ শতাংশের মালিক, ঠিক এর নিচের শ্রেণির— ৪০ শতাংশের মালিকানায় ২৩ শতাংশ এবং বাকি অর্ধেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে মাত্র ২ শতাংশ সম্পদ।

১৯৯০ সাল থেকে, বিলিয়নিয়ার এবং কোটিপতিদের সম্পদ প্রতি বছর প্রায় ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের (যারা মাত্র ২ শতাংশ সম্পদের মালিক) সম্পদ বৃদ্ধির হারের প্রায় দ্বিগুণ।

অতিধনী যাদের সংখ্যা মোট বৈশ্বিক জনসংখ্যার মাত্র শূন্য দশমিক ০০১ শতাংশ এবং যাদের সংখ্যা কোটিপতি বা মাল্টি মিলিয়নিয়ারের (৬০ হাজার) চেয়ে কম— তারা এখন মানবজাতির অর্ধেকের মালিকানায় যে সম্পত্তি রয়েছে, তার তিনগুণ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সম্পদের হিস্যা ১৯৯৫ সালে প্রায় ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৬ শতাংশেরও বেশি হয়েছে।

দরিদ্রতম ব্যক্তিদের সামান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু শীর্ষ স্তরে দ্রুত সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে এই উন্নতি অনুল্লেখযোগ্যই রয়ে গেছে, যার ফলে এমন একটি বিশ্ব তৈরি হয়েছে যেখানে একটি ক্ষুদ্র গ্রুপের হাতে অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে, যেখানে কোটি কোটি মানুষ এখনো মৌলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য লড়ে যাচ্ছে।

আয়-এর সংজ্ঞা:

আয় হিসাব করা হয় কর কর্তনের আগে উপার্জনের পরিমাণ দিয়ে। পেনশন এবং বেকারত্ব বিমা অবদানের হিসাবও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী আয়ের ৫৩ শতাংশ, মধ্যম পর্যায়ের ৪০ শতাংশ ব্যক্তি ৩৮ শতাংশ এবং নিচের স্তরের ৫০ শতাংশ মানুষ মাত্র ৮ শতাংশ আয় করেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বিশ্বে ১০ জন লোক থাকে এবং মোট বৈশ্বিক আয় ১০০ ডলার হয়, তাহলে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি আয় করছেন ৫৩ ডলার, পরবর্তী চারজন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ৩৮ ডলার এবং বাকি পাঁচজন ব্যক্তি অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ নিজেদের মধ্যে ৮ ডলার ভাগ করে নিচ্ছেন।

অর্থনীতিতে বৈষম্যের হিসাব নির্ণয়ে গিনি সহগ বা গিনি সূচক ব্যবহার করা হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিমাপে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মেট্রিক এটি। এই সহগের মান ০ (শূন্য) থেকে ১ (এক) পর্যন্ত হতে পারে। ‘শূন্য’ নির্দেশ করে পূর্ণ সমতা অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকের আয় বা সম্পদ সমান। আর ‘এক’ নির্দেশ করে পূর্ণ বৈষম্য, অর্থাৎ সমাজের সমস্ত আয় বা সম্পদ মাত্র একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত।

গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ দেশেই আয়ের বৈষম্যের চেয়ে সম্পদের বৈষম্য অনেক বেশি। গিনি সহগ যখন ০.৪-এর বেশি হয়, তখন সেই সমাজকে উচ্চ বৈষম্যপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে এবং কাঠামোগত কারণেই চরম বৈষম্যপূর্ণ এলাকা। নিচে এসব অঞ্চলের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. লাতিন আমেরিকা: বৈষম্য যেখানে ঐতিহ্য

লাতিন আমেরিকা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি বৈষম্যপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম। মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া এবং হন্ডুরাসের মতো দেশগুলোতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত শক্তিশালী।

কারণ হিসেবে যেসব বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলো হলো:

ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার: দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভূমি ও উৎপাদনশীল সম্পদের ওপর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা আজও জিইয়ে রয়েছে।

কর ফাঁকি এবং দুর্বল কর ব্যবস্থা: এই অঞ্চলে উচ্চ কর ফাঁকির হার, সেই সঙ্গে দুর্বল কর ব্যবস্থা ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ: কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত আয় সমাজের বৃহত্তর অংশে না ছড়িয়ে মুষ্টিমেয় কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়।

সম্পদের বৈষম্যের দিক থেকে এই অঞ্চলের গিনি সহগ প্রায়শই ০.৫ এর ওপরে থাকে।

২. মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (মেনা): সম্পদ কেন্দ্রীভূত

তেল ও গ্যাস সম্পদ-সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশে সম্পদের বণ্টন অত্যন্ত অসম। এখানে খুবই নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে বিপুল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

বৈষম্যের কারণ:

‘উপস্বত্বজীবী রাষ্ট্র’ মডেল: অনেক দেশই হাইড্রোকার্বন (তেল/গ্যাস) বিক্রির আয়ের ওপর নির্ভরশীল। এই আয় প্রায়শই রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় পরিবারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে সাধারণ জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে।

উপাত্তের দুর্বলতা: এই অঞ্চলের অনেক সরকার বৈষম্য সম্পর্কিত ডেটা প্রকাশ করতে চায় না, যার ফলে প্রকৃত বৈষম্য অনুমিত পরিমাণের চেয়েও বেশি হতে পারে।

সামাজিক প্রগতির অভাব: ধনী পরিবারের বাইরের মানুষের জন্য উচ্চ-স্তরের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবসায় প্রবেশ করা কঠিন হওয়ায় সম্পদের কেন্দ্রীকরণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে।

ধারণা করা হয়, সম্পদ বৈষম্যের দিক থেকে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকতে পারে।

৩. সাব-সাহারান আফ্রিকা: দারিদ্র্য ও বৈষম্যের দ্বৈত সংকট

সাব-সাহারান আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, কেনিয়া এবং নাইজেরিয়া চরম বৈষম্যের শিকার।

বৈষম্যের কারণ:

বর্ণবাদী শাসনের প্রভাব: দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে দীর্ঘদিনের বর্ণবাদী শাসনের ফলস্বরূপ ভূমি ও সম্পদের মালিকানা এখনো জাতিগত বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে।

সম্পদের অভিশাপ: খনিজ সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলোতে এই সম্পদ সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নে না লেগে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীকে ধনী করে তোলে।

গ্রাম-শহর বৈষম্য: শহুরে কেন্দ্রগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রীভবন এবং দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামো গ্রামের মানুষের জন্য সুযোগের তীব্র সংকট তৈরি করে।

এই অঞ্চলে একদিকে যেমন চরম দারিদ্র্য রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নব্য ধনীরা বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে।

৪. এশিয়া ও ইউরোপ: মিশ্র ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চিত্র

এশিয়া এবং ইউরোপের চিত্রটি মিশ্র। ইউরোপের বেশির ভাগ উন্নত দেশে বৈষম্য কম হলেও এশিয়ায় তা দ্রুত বাড়ছে।

এশিয়া: চীন এবং ভারত গত কয়েক দশকে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও, মুক্তবাজার নীতির কারণে সেখানে আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য তীব্রভাবে বেড়েছে। ভারতের মতো দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামোগত সুযোগের অসম বণ্টন বৈষম্যকে আরও গভীর করেছে।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ (উন্নত অংশ) : সামাজিক নিরাপত্তা জাল, শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার কারণে উত্তর আমেরিকা (কানাডা) এবং বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে (যেমন নরওয়ে, সুইডেন) বৈষম্য তুলনামূলকভাবে কম। এই দেশগুলো বৈষম্য কমাতে কার্যকর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ স্থাপন করেছে। তবে যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর হ্রাসের প্রবণতা এবং শ্রম বাজারের নমনীয়তার কারণে বৈষম্য ধীরে ধীরে বাড়ছে।

বৈষম্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সমাধান

সম্পদ ও আয়ের এই চরম বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি সমাজের কাঠামোতেই গুরুতর ফাটল সৃষ্টি করে, যেমন:

সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক মেরুকরণ: বৈষম্য সমাজে ঘৃণা, বিভেদ এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়িয়ে দেয়, যা বিক্ষোভ, অপরাধ এবং জন-অসন্তোষের জন্ম দেয়।

অর্থনৈতিক স্থবিরতা: যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়, তখন বাজারের সামগ্রিক চাহিদা কমে যায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

সুযোগের অভাব: দরিদ্র পরিবারের শিশুরা মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুঁজি সংগ্রহের মতো মৌলিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা বৈষম্যের চক্রকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে টেনে নিয়ে যায়।

এই বৈষম্য নিরসনের কিছু সমাধান প্রস্তাব করেছেন বিশ্লেষকেরা:

১. প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা: ধনীদের ওপর সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর এবং উচ্চ আয়ের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ করা।

২. ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি: জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩. জনকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসন এর মতো মৌলিক জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলোতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৪. কর ফাঁকি রোধ: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর ফাঁকি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং কর স্বর্গ ব্যবহার বন্ধ করা।

৫. ঋণখেলাপি ও মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণ: ঋণখেলাপি এবং অপ্রদর্শিত বা অবৈধ সম্পদের মালিকদের (মাফিয়া) রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ এবং আয়ের ব্যবধান অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেই নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও হুমকির মুখে ফেলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন এবং গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের প্রায় অর্ধেক বা তারও বেশি অংশ। কিন্তু এই চরম বৈষম্য বিশ্বের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রকট এবং এর গভীর কারণ কী? আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার বিশ্লেষণে সেই ভৌগোলিক চিত্রটি বিশদভাবে উঠে এসেছে।

সম্পদ-এর সংজ্ঞা:

সম্পদ বলতে একজন ব্যক্তির সম্পদের মোট মূল্য বোঝায়— যেমন সঞ্চয়, বিনিয়োগ বা সম্পত্তি, তবে ঋণ বাদ দেওয়ার পর যা থাকে সেটি। চলতি ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ধনী ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী সম্পদের ৭৫ শতাংশের মালিক, ঠিক এর নিচের শ্রেণির— ৪০ শতাংশের মালিকানায় ২৩ শতাংশ এবং বাকি অর্ধেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে মাত্র ২ শতাংশ সম্পদ।

১৯৯০ সাল থেকে, বিলিয়নিয়ার এবং কোটিপতিদের সম্পদ প্রতি বছর প্রায় ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের (যারা মাত্র ২ শতাংশ সম্পদের মালিক) সম্পদ বৃদ্ধির হারের প্রায় দ্বিগুণ।

অতিধনী যাদের সংখ্যা মোট বৈশ্বিক জনসংখ্যার মাত্র শূন্য দশমিক ০০১ শতাংশ এবং যাদের সংখ্যা কোটিপতি বা মাল্টি মিলিয়নিয়ারের (৬০ হাজার) চেয়ে কম— তারা এখন মানবজাতির অর্ধেকের মালিকানায় যে সম্পত্তি রয়েছে, তার তিনগুণ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সম্পদের হিস্যা ১৯৯৫ সালে প্রায় ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৬ শতাংশেরও বেশি হয়েছে।

দরিদ্রতম ব্যক্তিদের সামান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু শীর্ষ স্তরে দ্রুত সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে এই উন্নতি অনুল্লেখযোগ্যই রয়ে গেছে, যার ফলে এমন একটি বিশ্ব তৈরি হয়েছে যেখানে একটি ক্ষুদ্র গ্রুপের হাতে অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে, যেখানে কোটি কোটি মানুষ এখনো মৌলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য লড়ে যাচ্ছে।

আয়-এর সংজ্ঞা:

আয় হিসাব করা হয় কর কর্তনের আগে উপার্জনের পরিমাণ দিয়ে। পেনশন এবং বেকারত্ব বিমা অবদানের হিসাবও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী আয়ের ৫৩ শতাংশ, মধ্যম পর্যায়ের ৪০ শতাংশ ব্যক্তি ৩৮ শতাংশ এবং নিচের স্তরের ৫০ শতাংশ মানুষ মাত্র ৮ শতাংশ আয় করেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বিশ্বে ১০ জন লোক থাকে এবং মোট বৈশ্বিক আয় ১০০ ডলার হয়, তাহলে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি আয় করছেন ৫৩ ডলার, পরবর্তী চারজন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ৩৮ ডলার এবং বাকি পাঁচজন ব্যক্তি অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ নিজেদের মধ্যে ৮ ডলার ভাগ করে নিচ্ছেন।

অর্থনীতিতে বৈষম্যের হিসাব নির্ণয়ে গিনি সহগ বা গিনি সূচক ব্যবহার করা হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিমাপে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মেট্রিক এটি। এই সহগের মান ০ (শূন্য) থেকে ১ (এক) পর্যন্ত হতে পারে। ‘শূন্য’ নির্দেশ করে পূর্ণ সমতা অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকের আয় বা সম্পদ সমান। আর ‘এক’ নির্দেশ করে পূর্ণ বৈষম্য, অর্থাৎ সমাজের সমস্ত আয় বা সম্পদ মাত্র একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত।

গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ দেশেই আয়ের বৈষম্যের চেয়ে সম্পদের বৈষম্য অনেক বেশি। গিনি সহগ যখন ০.৪-এর বেশি হয়, তখন সেই সমাজকে উচ্চ বৈষম্যপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে এবং কাঠামোগত কারণেই চরম বৈষম্যপূর্ণ এলাকা। নিচে এসব অঞ্চলের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. লাতিন আমেরিকা: বৈষম্য যেখানে ঐতিহ্য

লাতিন আমেরিকা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি বৈষম্যপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম। মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া এবং হন্ডুরাসের মতো দেশগুলোতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত শক্তিশালী।

কারণ হিসেবে যেসব বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলো হলো:

ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার: দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভূমি ও উৎপাদনশীল সম্পদের ওপর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা আজও জিইয়ে রয়েছে।

কর ফাঁকি এবং দুর্বল কর ব্যবস্থা: এই অঞ্চলে উচ্চ কর ফাঁকির হার, সেই সঙ্গে দুর্বল কর ব্যবস্থা ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ: কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত আয় সমাজের বৃহত্তর অংশে না ছড়িয়ে মুষ্টিমেয় কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়।

সম্পদের বৈষম্যের দিক থেকে এই অঞ্চলের গিনি সহগ প্রায়শই ০.৫ এর ওপরে থাকে।

২. মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (মেনা): সম্পদ কেন্দ্রীভূত

তেল ও গ্যাস সম্পদ-সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশে সম্পদের বণ্টন অত্যন্ত অসম। এখানে খুবই নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে বিপুল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

বৈষম্যের কারণ:

‘উপস্বত্বজীবী রাষ্ট্র’ মডেল: অনেক দেশই হাইড্রোকার্বন (তেল/গ্যাস) বিক্রির আয়ের ওপর নির্ভরশীল। এই আয় প্রায়শই রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় পরিবারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে সাধারণ জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে।

উপাত্তের দুর্বলতা: এই অঞ্চলের অনেক সরকার বৈষম্য সম্পর্কিত ডেটা প্রকাশ করতে চায় না, যার ফলে প্রকৃত বৈষম্য অনুমিত পরিমাণের চেয়েও বেশি হতে পারে।

সামাজিক প্রগতির অভাব: ধনী পরিবারের বাইরের মানুষের জন্য উচ্চ-স্তরের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবসায় প্রবেশ করা কঠিন হওয়ায় সম্পদের কেন্দ্রীকরণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে।

ধারণা করা হয়, সম্পদ বৈষম্যের দিক থেকে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকতে পারে।

৩. সাব-সাহারান আফ্রিকা: দারিদ্র্য ও বৈষম্যের দ্বৈত সংকট

সাব-সাহারান আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, কেনিয়া এবং নাইজেরিয়া চরম বৈষম্যের শিকার।

বৈষম্যের কারণ:

বর্ণবাদী শাসনের প্রভাব: দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে দীর্ঘদিনের বর্ণবাদী শাসনের ফলস্বরূপ ভূমি ও সম্পদের মালিকানা এখনো জাতিগত বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে।

সম্পদের অভিশাপ: খনিজ সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলোতে এই সম্পদ সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নে না লেগে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীকে ধনী করে তোলে।

গ্রাম-শহর বৈষম্য: শহুরে কেন্দ্রগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রীভবন এবং দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামো গ্রামের মানুষের জন্য সুযোগের তীব্র সংকট তৈরি করে।

এই অঞ্চলে একদিকে যেমন চরম দারিদ্র্য রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নব্য ধনীরা বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে।

৪. এশিয়া ও ইউরোপ: মিশ্র ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চিত্র

এশিয়া এবং ইউরোপের চিত্রটি মিশ্র। ইউরোপের বেশির ভাগ উন্নত দেশে বৈষম্য কম হলেও এশিয়ায় তা দ্রুত বাড়ছে।

এশিয়া: চীন এবং ভারত গত কয়েক দশকে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও, মুক্তবাজার নীতির কারণে সেখানে আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য তীব্রভাবে বেড়েছে। ভারতের মতো দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামোগত সুযোগের অসম বণ্টন বৈষম্যকে আরও গভীর করেছে।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ (উন্নত অংশ) : সামাজিক নিরাপত্তা জাল, শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার কারণে উত্তর আমেরিকা (কানাডা) এবং বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে (যেমন নরওয়ে, সুইডেন) বৈষম্য তুলনামূলকভাবে কম। এই দেশগুলো বৈষম্য কমাতে কার্যকর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ স্থাপন করেছে। তবে যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর হ্রাসের প্রবণতা এবং শ্রম বাজারের নমনীয়তার কারণে বৈষম্য ধীরে ধীরে বাড়ছে।

বৈষম্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সমাধান

সম্পদ ও আয়ের এই চরম বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি সমাজের কাঠামোতেই গুরুতর ফাটল সৃষ্টি করে, যেমন:

সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক মেরুকরণ: বৈষম্য সমাজে ঘৃণা, বিভেদ এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়িয়ে দেয়, যা বিক্ষোভ, অপরাধ এবং জন-অসন্তোষের জন্ম দেয়।

অর্থনৈতিক স্থবিরতা: যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়, তখন বাজারের সামগ্রিক চাহিদা কমে যায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

সুযোগের অভাব: দরিদ্র পরিবারের শিশুরা মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুঁজি সংগ্রহের মতো মৌলিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা বৈষম্যের চক্রকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে টেনে নিয়ে যায়।

এই বৈষম্য নিরসনের কিছু সমাধান প্রস্তাব করেছেন বিশ্লেষকেরা:

১. প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা: ধনীদের ওপর সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর এবং উচ্চ আয়ের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ করা।

২. ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি: জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩. জনকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসন এর মতো মৌলিক জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলোতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৪. কর ফাঁকি রোধ: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর ফাঁকি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং কর স্বর্গ ব্যবহার বন্ধ করা।

৫. ঋণখেলাপি ও মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণ: ঋণখেলাপি এবং অপ্রদর্শিত বা অবৈধ সম্পদের মালিকদের (মাফিয়া) রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

গাজায় হত্যাযজ্ঞ অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দী ব্যক্তিদের বিনিময় শুরু হয়েছে এবং ত্রাণ সহায়তাও এখন কিছুটা সহজে পৌঁছাতে পারছে বিপর্যস্ত গাজার মানুষের কাছে। এর জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ হতেই পারি। স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প...

১৬ অক্টোবর ২০২৫

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫

৪ ঘণ্টা আগে

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১ দিন আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইউরো ফাইটার টাইফুনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা অঙ্গনে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মাল্টিরোল জঙ্গি বিমানটি তৈরি করে যৌথভাবে ইউরোপের তিন প্রতিষ্ঠান—এয়ারবাস, বিএই সিস্টেমস ও লিওনার্দো। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও লিওনার্দোর সঙ্গে চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমানটি কেনার জন্য লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষর করেছে।

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের জঙ্গি বিমান হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

টাইফুনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে রয়েছে অত্যন্ত হালকা কিন্তু শক্তিশালী ডিজাইন। প্রায় ১৫ দশমিক ৯৬ মিটার লম্বা আর ১০ দশমিক ৯৫ মিটার উইংসপ্যানের এই বিমানটি জ্বালানি ও অস্ত্রশূন্য অবস্থায় ওজন প্রায় ১১ হাজার কেজি। এই যুদ্ধবিমানটির সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন ২৩ হাজার ৫০০ কেজির কাছাকাছি।

দুটি ইউরোজেট ইজে–২০০ টার্বোফ্যান ইঞ্জিন এর মূল শক্তি। প্রতিটি ইঞ্জিন প্রায় ৯০ কিলোনিউটন থ্রাস্ট তৈরি করতে সক্ষম। ফলে উচ্চগতির উড্ডয়ন থেকে শুরু করে ব্যতিক্রমী গতিবেগে চড়াই—সব ক্ষেত্রেই এটি স্থিতিশীল। সর্বোচ্চ গতি পাওয়া যায় মাক ২, অর্থাৎ প্রায় ২ হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দীর্ঘ সময় উচ্চগতিতে উড়তে সক্ষম হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে টাইফুন বিশেষভাবে আস্থাভাজন। জ্বালানি ধারণক্ষমতা ও ড্রপ ট্যাংক যোগ করলে কার্যকরী পরিসর প্রায় ২ হাজার ৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর সর্বোচ্চ উড্ডয়ন উচ্চতা প্রায় ৫৫ হাজার ফুট।

আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সেন্সরশক্তিই মূল পার্থক্য তৈরি করে। এই বাস্তবতায় টাইফুনের উন্নত অ্যাভিওনিক্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় ইলেক্ট্রনিকালি স্ক্যানড অ্যারে (এইএসএ) রাডার লক্ষ্য শনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিংয়ে উচ্চ কার্যকারিতা দেয়। পাশাপাশি ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক (আইআরএসটি) সেন্সর রাডার জ্যামিংয়ের পরিস্থিতিতেও শত্রু বিমানের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম। ককপিট পুরোপুরি পাইলটবান্ধব, হেড-আপ ডিসপ্লে, হেলমেট-মাউন্টেড ডিসপ্লে, হ্যান্ডস-অন-থ্রটল-অ্যান্ড-স্টিক সিস্টেম মিলিয়ে পাইলটের কাজে চাপ কমায় এবং প্রতিক্রিয়া সময়ও দ্রুততর হয়।

টাইফুনের সবচেয়ে বড় শক্তি এর অস্ত্রবহন ক্ষমতা। ১৩টি হার্ডপয়েন্টে সংযোজন করা যায় ভিন্নধর্মী অস্ত্র ও জ্বালানি ট্যাংক। আকাশযুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এমবিডিএ মিটিওর, আইআরআইএস-টি বা এআইএম-১২০ এএমআরএএম এর মতো আধুনিক মিসাইল। এগুলো দূরপাল্লার বিয়ন্ড-ভিজ্যুয়াল-রেঞ্জ যুদ্ধেও উচ্চ কার্যকারিতা দেখায়। একই সঙ্গে ভূ-লক্ষ্যে আঘাত হানতে ব্যবহৃত হতে পারে স্টর্ম শ্যাডো ক্রুজ মিসাইল, ব্রিমস্টোন, জেডিএএম বা পেভওয়ে সিরিজের লেজার-গাইডেড বোমা। এই বহুমুখী ক্ষমতা টাইফুনকে শুধু এয়ার সুপিরিয়রিটি নয়, ব্যাপক হামলা ও প্রতিরক্ষামূলক মিশনেও কার্যকর করে তোলে।

তবে সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়। পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ বিমানের তুলনায় টাইফুনের রাডার-ক্রস সেকশন বেশি। অ্যান্টি-অ্যাক্সেস এলাকায় স্টেলথের প্রয়োজনীয়তা যেখানে বাড়ছে, সেখানে টাইফুনকে প্রায়শই সহায়ক প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। সেন্সর-ফিউশন ও ডেটালিংক ক্ষমতা তুলনামূলক উন্নত হলেও এফ–৩৫ এর মতো ব্যাপক নেটওয়ার্ককেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্রে টাইফুন সেই মাত্রার সুবিধা দিতে পারে না।

তবুও এই যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে এখনো গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, স্পেনের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ টাইফুন ব্যবহার করছে। সম্প্রতি তুরস্কের ৪০টি টাইফুন কেনার পরিকল্পনা আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, যা ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের কৌশলগত প্রভাব আরও বাড়াতে পারে। টাইফুনকে কেন্দ্র করে ন্যাটো সদস্যদের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিও আরও শৃঙ্খলিত হচ্ছে। এর বহুমুখী যুদ্ধক্ষমতা ন্যাটোর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা (কিউআরএ) পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে স্টেলথ ও নেটওয়ার্কিং-নির্ভর ব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তবে এর অর্থ এই নয় যে চতুর্থ বা ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের বিমানগুলো অচল হয়ে যাবে। বরং কম ব্যয়ে, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতায় এবং উন্নত অস্ত্রের সমন্বয়ে টাইফুনের মতো প্ল্যাটফর্ম বহু দেশের কাছে ব্যবহারযোগ্য সমাধান হিসেবেই থাকবে। ইউরোপীয় নির্মাতাদের মতে, টাইফুনের ভবিষ্যৎ সংস্করণে স্টেলথ-সক্ষম প্রযুক্তি, উন্নত ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং নতুন সেন্সর যুক্ত করে এটিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামরিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, ইউরো ফাইটার টাইফুন এখনো এমন একটি যুদ্ধবিমান, যা নিজের প্রজন্মের মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম। এর গতি, অস্ত্র, সেন্সর ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার সমন্বয় বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে কৌশলগত মূল্য যোগ করে। যদিও পঞ্চম প্রজন্মের বিমানের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা কঠিন, তবুও আকাশযুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও বহুমুখী মিশনে টাইফুন এখনো দেশের আকাশ প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এক সহায়ক অস্ত্র হিসেবেই বিবেচিত।

ইউরো ফাইটার টাইফুনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা অঙ্গনে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মাল্টিরোল জঙ্গি বিমানটি তৈরি করে যৌথভাবে ইউরোপের তিন প্রতিষ্ঠান—এয়ারবাস, বিএই সিস্টেমস ও লিওনার্দো। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও লিওনার্দোর সঙ্গে চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমানটি কেনার জন্য লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষর করেছে।

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের জঙ্গি বিমান হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

টাইফুনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে রয়েছে অত্যন্ত হালকা কিন্তু শক্তিশালী ডিজাইন। প্রায় ১৫ দশমিক ৯৬ মিটার লম্বা আর ১০ দশমিক ৯৫ মিটার উইংসপ্যানের এই বিমানটি জ্বালানি ও অস্ত্রশূন্য অবস্থায় ওজন প্রায় ১১ হাজার কেজি। এই যুদ্ধবিমানটির সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন ২৩ হাজার ৫০০ কেজির কাছাকাছি।

দুটি ইউরোজেট ইজে–২০০ টার্বোফ্যান ইঞ্জিন এর মূল শক্তি। প্রতিটি ইঞ্জিন প্রায় ৯০ কিলোনিউটন থ্রাস্ট তৈরি করতে সক্ষম। ফলে উচ্চগতির উড্ডয়ন থেকে শুরু করে ব্যতিক্রমী গতিবেগে চড়াই—সব ক্ষেত্রেই এটি স্থিতিশীল। সর্বোচ্চ গতি পাওয়া যায় মাক ২, অর্থাৎ প্রায় ২ হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দীর্ঘ সময় উচ্চগতিতে উড়তে সক্ষম হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে টাইফুন বিশেষভাবে আস্থাভাজন। জ্বালানি ধারণক্ষমতা ও ড্রপ ট্যাংক যোগ করলে কার্যকরী পরিসর প্রায় ২ হাজার ৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর সর্বোচ্চ উড্ডয়ন উচ্চতা প্রায় ৫৫ হাজার ফুট।

আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সেন্সরশক্তিই মূল পার্থক্য তৈরি করে। এই বাস্তবতায় টাইফুনের উন্নত অ্যাভিওনিক্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় ইলেক্ট্রনিকালি স্ক্যানড অ্যারে (এইএসএ) রাডার লক্ষ্য শনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিংয়ে উচ্চ কার্যকারিতা দেয়। পাশাপাশি ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক (আইআরএসটি) সেন্সর রাডার জ্যামিংয়ের পরিস্থিতিতেও শত্রু বিমানের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম। ককপিট পুরোপুরি পাইলটবান্ধব, হেড-আপ ডিসপ্লে, হেলমেট-মাউন্টেড ডিসপ্লে, হ্যান্ডস-অন-থ্রটল-অ্যান্ড-স্টিক সিস্টেম মিলিয়ে পাইলটের কাজে চাপ কমায় এবং প্রতিক্রিয়া সময়ও দ্রুততর হয়।

টাইফুনের সবচেয়ে বড় শক্তি এর অস্ত্রবহন ক্ষমতা। ১৩টি হার্ডপয়েন্টে সংযোজন করা যায় ভিন্নধর্মী অস্ত্র ও জ্বালানি ট্যাংক। আকাশযুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এমবিডিএ মিটিওর, আইআরআইএস-টি বা এআইএম-১২০ এএমআরএএম এর মতো আধুনিক মিসাইল। এগুলো দূরপাল্লার বিয়ন্ড-ভিজ্যুয়াল-রেঞ্জ যুদ্ধেও উচ্চ কার্যকারিতা দেখায়। একই সঙ্গে ভূ-লক্ষ্যে আঘাত হানতে ব্যবহৃত হতে পারে স্টর্ম শ্যাডো ক্রুজ মিসাইল, ব্রিমস্টোন, জেডিএএম বা পেভওয়ে সিরিজের লেজার-গাইডেড বোমা। এই বহুমুখী ক্ষমতা টাইফুনকে শুধু এয়ার সুপিরিয়রিটি নয়, ব্যাপক হামলা ও প্রতিরক্ষামূলক মিশনেও কার্যকর করে তোলে।

তবে সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়। পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ বিমানের তুলনায় টাইফুনের রাডার-ক্রস সেকশন বেশি। অ্যান্টি-অ্যাক্সেস এলাকায় স্টেলথের প্রয়োজনীয়তা যেখানে বাড়ছে, সেখানে টাইফুনকে প্রায়শই সহায়ক প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। সেন্সর-ফিউশন ও ডেটালিংক ক্ষমতা তুলনামূলক উন্নত হলেও এফ–৩৫ এর মতো ব্যাপক নেটওয়ার্ককেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্রে টাইফুন সেই মাত্রার সুবিধা দিতে পারে না।

তবুও এই যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে এখনো গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, স্পেনের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ টাইফুন ব্যবহার করছে। সম্প্রতি তুরস্কের ৪০টি টাইফুন কেনার পরিকল্পনা আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, যা ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের কৌশলগত প্রভাব আরও বাড়াতে পারে। টাইফুনকে কেন্দ্র করে ন্যাটো সদস্যদের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিও আরও শৃঙ্খলিত হচ্ছে। এর বহুমুখী যুদ্ধক্ষমতা ন্যাটোর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা (কিউআরএ) পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে স্টেলথ ও নেটওয়ার্কিং-নির্ভর ব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তবে এর অর্থ এই নয় যে চতুর্থ বা ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের বিমানগুলো অচল হয়ে যাবে। বরং কম ব্যয়ে, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতায় এবং উন্নত অস্ত্রের সমন্বয়ে টাইফুনের মতো প্ল্যাটফর্ম বহু দেশের কাছে ব্যবহারযোগ্য সমাধান হিসেবেই থাকবে। ইউরোপীয় নির্মাতাদের মতে, টাইফুনের ভবিষ্যৎ সংস্করণে স্টেলথ-সক্ষম প্রযুক্তি, উন্নত ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং নতুন সেন্সর যুক্ত করে এটিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামরিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, ইউরো ফাইটার টাইফুন এখনো এমন একটি যুদ্ধবিমান, যা নিজের প্রজন্মের মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম। এর গতি, অস্ত্র, সেন্সর ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার সমন্বয় বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে কৌশলগত মূল্য যোগ করে। যদিও পঞ্চম প্রজন্মের বিমানের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা কঠিন, তবুও আকাশযুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও বহুমুখী মিশনে টাইফুন এখনো দেশের আকাশ প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এক সহায়ক অস্ত্র হিসেবেই বিবেচিত।

গাজায় হত্যাযজ্ঞ অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দী ব্যক্তিদের বিনিময় শুরু হয়েছে এবং ত্রাণ সহায়তাও এখন কিছুটা সহজে পৌঁছাতে পারছে বিপর্যস্ত গাজার মানুষের কাছে। এর জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ হতেই পারি। স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প...

১৬ অক্টোবর ২০২৫

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ এবং আয়ের ব্যবধান অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেই নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও হুমকির মুখে ফেলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১ দিন আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল সোমবার দুই দেশের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো লড়াই চলতে থাকায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তিচুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় প্রায় ৫০ জন নিহত এবং তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সে সময় ট্রাম্প দুই দেশকে চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করান। এ ঘটনাকে তিনি ‘যুদ্ধ থামানোর’ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

গাজায় বহু ধাপের যুদ্ধবিরতির পরও অক্টোবর থেকে ইসরায়েল চুক্তি ভেঙে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) ও রুয়ান্ডার মধ্যকার যে চুক্তিতে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেটিও লড়াই থামাতে পারেনি।

কুয়ালালামপুরে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তার কী অবস্থা

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া প্রথম যুদ্ধবিরতি হয় আর অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কুয়ালালামপুরে এর বিস্তৃত সংস্করণে দুই দেশ সম্মত হয়। ট্রাম্প সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অংশগ্রহণের পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতি ও শান্তিতে পৌঁছেছে। হাজারো প্রাণ বাঁচানো গেল!’

ওই চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সামরিক উত্তেজনা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত থেকে ল্যান্ডমাইন অপসারণ—সবই আসিয়ানের তত্ত্বাবধানে করার কথা ছিল। সংঘাত বাড়ানোর অন্যতম কারণ অনলাইন ‘ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার’ বন্ধে দুই দেশ সম্মত হয়। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে নতুন সংঘর্ষ, পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তেজনা এই চুক্তিকে টালমাটাল করে দেয়।

গত মাসে থাইল্যান্ড জানায়, তাদের এক সেনা ল্যান্ডমাইনে আহত হওয়ায় তারা চুক্তি বাস্তবায়ন স্থগিত করছে।

কম্বোডিয়ার থিঙ্কট্যাঙ্ক ফিউচার ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ভিরাক ওউ আল-জাজিরাকে বলেন, চুক্তিটি কার্যত ‘চাপের মুখে’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি ছিল মুখ্য বিষয়।

থাই সামরিক নেতৃত্ব দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভিরাক ওউ বলেন, থাই সামরিক নেতৃত্ব ‘ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে’ খুশি হয়নি। তাঁর মতে, আসিয়ানের পর্যবেক্ষকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং দুই দেশের জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ আরও দীর্ঘ ও গভীর হতে পারে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।’

ট্রাম্প যেসব যুদ্ধ ‘বন্ধ’ করার দাবি করেন, সেগুলোর বাস্তবতা কী

ট্রাম্প অনেকগুলো সংঘাত বা যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে—থাই-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাত, রুয়ান্ডা-ডিআরসি সংঘর্ষ, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত, মিসর-ইথিওপিয়া উত্তেজনা ও সার্বিয়া-কসোভো বিরোধ। এগুলোর কিছুতে ট্রাম্প সরাসরি জড়িত ছিলেন, কিছুতে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত আর কিছু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাব স্বীকার করে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এতগুলো যুদ্ধ থামিয়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এসব যুদ্ধের কোনোটিই থামেনি, বরং চলছে।

ইসরায়েল-গাজা ও ইরান যুদ্ধ এখনো চলছে

ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি করলেও ইসরায়েলে তাদের অস্ত্র সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য স্বীকার করেন, তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ইসরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বেশি চাপ দিয়েছেন।

গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ সময় ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বিজ্ঞানী ও আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। পরে তা শেষ হয় ট্রাম্পের চাপে।

কিন্তু এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এরপর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে কার কৃতিত্ব

মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান আকাশযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা চার দিনের এই সংঘাতে তারা একে অন্যের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারত দাবি করে—তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গি আস্তানায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, ভারতের হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

চার দিনের লড়াইয়ের পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করলেও ভারত বলেছে, ট্রাম্প কোনো ভূমিকাই রাখেননি।

কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাত বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা

ট্রাম্প ছাড়াও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও চীনা আলোচক দল এই চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এখন পর্যন্ত কেবল কম্বোডিয়াই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ নেই, কিন্তু উত্তেজনা আছে

সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা বহুদিনের। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এক চুক্তি হয়। উত্তেজনা বজায় থাকলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দুই দেশ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ায়নি।

মিসর-ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনা

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মিসর-ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো যুদ্ধেই জড়ায়নি। মূল উত্তেজনা ছিল নীল নদের ওপর নির্মিত ইথিওপিয়ার বিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধকে ঘিরে।

রুয়ান্ডা-ডিআরসি শান্তিচুক্তি হলেও উত্তেজনা স্থায়ী

জুন মাসে রুয়ান্ডা-ডিআরসির মধ্যে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু উত্তেজনা এখনো তীব্র। ২ ডিসেম্বর ডিআরসি অভিযোগ করেছে, রুয়ান্ডা চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তি হলেও দেশগুলোর নাম গুলিয়ে ফেলেন ট্রাম্প

গত আগস্টে হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশ ১৯৯১ সাল থেকে চলমান ঘন ঘন সংঘাত বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে পরে ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসংগত। কারণ, চুক্তি হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে আর ট্রাম্প বলেন, আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন!

সমালোচকদের মতে, ট্রাম্প অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্থায়ী সমাধান করেছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। কসোভো-সার্বিয়া, মিসর-ইথিওপিয়া কিংবা রুয়ান্ডা-কঙ্গোর মতো জায়গায় এখনো গভীর সমস্যা রয়ে গেছে। ইউক্রেনের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেও এই যুদ্ধ বন্ধে এখনো কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল সোমবার দুই দেশের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো লড়াই চলতে থাকায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তিচুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় প্রায় ৫০ জন নিহত এবং তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সে সময় ট্রাম্প দুই দেশকে চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করান। এ ঘটনাকে তিনি ‘যুদ্ধ থামানোর’ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

গাজায় বহু ধাপের যুদ্ধবিরতির পরও অক্টোবর থেকে ইসরায়েল চুক্তি ভেঙে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) ও রুয়ান্ডার মধ্যকার যে চুক্তিতে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেটিও লড়াই থামাতে পারেনি।

কুয়ালালামপুরে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তার কী অবস্থা

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া প্রথম যুদ্ধবিরতি হয় আর অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কুয়ালালামপুরে এর বিস্তৃত সংস্করণে দুই দেশ সম্মত হয়। ট্রাম্প সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অংশগ্রহণের পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতি ও শান্তিতে পৌঁছেছে। হাজারো প্রাণ বাঁচানো গেল!’

ওই চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সামরিক উত্তেজনা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত থেকে ল্যান্ডমাইন অপসারণ—সবই আসিয়ানের তত্ত্বাবধানে করার কথা ছিল। সংঘাত বাড়ানোর অন্যতম কারণ অনলাইন ‘ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার’ বন্ধে দুই দেশ সম্মত হয়। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে নতুন সংঘর্ষ, পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তেজনা এই চুক্তিকে টালমাটাল করে দেয়।

গত মাসে থাইল্যান্ড জানায়, তাদের এক সেনা ল্যান্ডমাইনে আহত হওয়ায় তারা চুক্তি বাস্তবায়ন স্থগিত করছে।

কম্বোডিয়ার থিঙ্কট্যাঙ্ক ফিউচার ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ভিরাক ওউ আল-জাজিরাকে বলেন, চুক্তিটি কার্যত ‘চাপের মুখে’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি ছিল মুখ্য বিষয়।

থাই সামরিক নেতৃত্ব দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভিরাক ওউ বলেন, থাই সামরিক নেতৃত্ব ‘ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে’ খুশি হয়নি। তাঁর মতে, আসিয়ানের পর্যবেক্ষকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং দুই দেশের জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ আরও দীর্ঘ ও গভীর হতে পারে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।’

ট্রাম্প যেসব যুদ্ধ ‘বন্ধ’ করার দাবি করেন, সেগুলোর বাস্তবতা কী

ট্রাম্প অনেকগুলো সংঘাত বা যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে—থাই-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাত, রুয়ান্ডা-ডিআরসি সংঘর্ষ, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত, মিসর-ইথিওপিয়া উত্তেজনা ও সার্বিয়া-কসোভো বিরোধ। এগুলোর কিছুতে ট্রাম্প সরাসরি জড়িত ছিলেন, কিছুতে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত আর কিছু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাব স্বীকার করে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এতগুলো যুদ্ধ থামিয়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এসব যুদ্ধের কোনোটিই থামেনি, বরং চলছে।

ইসরায়েল-গাজা ও ইরান যুদ্ধ এখনো চলছে

ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি করলেও ইসরায়েলে তাদের অস্ত্র সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য স্বীকার করেন, তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ইসরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বেশি চাপ দিয়েছেন।

গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ সময় ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বিজ্ঞানী ও আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। পরে তা শেষ হয় ট্রাম্পের চাপে।

কিন্তু এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এরপর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে কার কৃতিত্ব

মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান আকাশযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা চার দিনের এই সংঘাতে তারা একে অন্যের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারত দাবি করে—তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গি আস্তানায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, ভারতের হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

চার দিনের লড়াইয়ের পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করলেও ভারত বলেছে, ট্রাম্প কোনো ভূমিকাই রাখেননি।

কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাত বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা

ট্রাম্প ছাড়াও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও চীনা আলোচক দল এই চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এখন পর্যন্ত কেবল কম্বোডিয়াই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ নেই, কিন্তু উত্তেজনা আছে

সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা বহুদিনের। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এক চুক্তি হয়। উত্তেজনা বজায় থাকলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দুই দেশ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ায়নি।

মিসর-ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনা

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মিসর-ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো যুদ্ধেই জড়ায়নি। মূল উত্তেজনা ছিল নীল নদের ওপর নির্মিত ইথিওপিয়ার বিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধকে ঘিরে।

রুয়ান্ডা-ডিআরসি শান্তিচুক্তি হলেও উত্তেজনা স্থায়ী

জুন মাসে রুয়ান্ডা-ডিআরসির মধ্যে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু উত্তেজনা এখনো তীব্র। ২ ডিসেম্বর ডিআরসি অভিযোগ করেছে, রুয়ান্ডা চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তি হলেও দেশগুলোর নাম গুলিয়ে ফেলেন ট্রাম্প

গত আগস্টে হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশ ১৯৯১ সাল থেকে চলমান ঘন ঘন সংঘাত বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে পরে ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসংগত। কারণ, চুক্তি হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে আর ট্রাম্প বলেন, আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন!

সমালোচকদের মতে, ট্রাম্প অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্থায়ী সমাধান করেছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। কসোভো-সার্বিয়া, মিসর-ইথিওপিয়া কিংবা রুয়ান্ডা-কঙ্গোর মতো জায়গায় এখনো গভীর সমস্যা রয়ে গেছে। ইউক্রেনের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেও এই যুদ্ধ বন্ধে এখনো কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

গাজায় হত্যাযজ্ঞ অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দী ব্যক্তিদের বিনিময় শুরু হয়েছে এবং ত্রাণ সহায়তাও এখন কিছুটা সহজে পৌঁছাতে পারছে বিপর্যস্ত গাজার মানুষের কাছে। এর জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ হতেই পারি। স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প...

১৬ অক্টোবর ২০২৫

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ এবং আয়ের ব্যবধান অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেই নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও হুমকির মুখে ফেলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫

৪ ঘণ্টা আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সময়টা ২০১৯ সালের বসন্তকাল। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী তখন রুশ বিমানবাহিনীর মদদে ইদলিবের দিকে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এক জরুরি অবস্থা। সে সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ইদলিবের একেবারে কেন্দ্রে এক নিরাপদ আস্তানায় তাঁর দলবল ও কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তাসহ বিদেশি অতিথির সঙ্গে বসেছিলেন।

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।’

জোলানি জানান, সেই স্বপ্ন ছিল এক শুভ লক্ষণ, তাঁর ভবিতব্য সম্পর্কে এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত। তিনি মনে করতেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কঠিন হলেও শেষমেশ জেতা সম্ভব। তাঁর ঘনিষ্ঠরা—যাদের মধ্যে সালাফি মতাদর্শের লোকজনও ছিলেন—তাঁরা বলতেন জোলানি সত্যি সত্যি ওই স্বপ্নে বিশ্বাস রাখতেন।

সেই রাতের পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। জোলানি তাঁর ছদ্মনাম বর্জন করেছেন এবং এখন তিনি সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট—সেই ‘আমির’, যার স্বপ্ন তিনি একদিন দেখেছিলেন। এখন তিনি তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ আল-শারা ব্যবহার করেন। ৪৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দ্রুতই নিজেকে ‘জিহাদি সন্ত্রাসবাদী’ থেকে রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করেছেন।

তাঁর এই পরিবর্তন সত্যিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। কারণ, ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আল-কায়েদার মতো জিহাদি গোষ্ঠীগুলোতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। আসাদ পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শারা এখন সেই সব বিশ্ব নেতাদের উষ্ণ আলিঙ্গন দিচ্ছেন, যাদের তিনি একসময় এড়িয়ে চলতেন।

তিনি এখন জনসমক্ষে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দেন। দাড়ি ছেঁটেছেন, পাগড়ি–জোব্বা ছেড়ে স্যুট-টাই ধরেছেন। আর এই সবকিছু করতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন স্পষ্টতই ইসলামপন্থী প্রভাবমুক্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

তুর্কি ও আঞ্চলিক কর্তাব্যক্তিরা, সিরীয় সূত্র, বিশেষজ্ঞরা, এমনকি সিরিয়ার সরকারের অভ্যন্তরীণ লোকেরাও বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন ইদলিবের শাসনকালের সময়ই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। সে সময় সিরিয়ায় ইদলিব ছিল এক ‘প্রোটো-স্টেট’ বা প্রাক-রাষ্ট্র, যা শারার ব্যক্তিত্বকেই পাল্টে দিয়েছিল। আল–শারা যখন এইচটিএস–এর নেতা ছিলেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করা এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁর এই রূপান্তরের পেছনে তুরস্কের এক বাস্তব ভূমিকা ছিল।’

প্রথম যোগাযোগ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, শারার পরিবর্তনের নিজস্ব কারণ ছিল। তাঁকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হতো এবং তিনি তুরস্কের ওপর ভরসা করতেন। কারণ তিনি এমন এক ভূখণ্ডে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আঙ্কারাই ছিল তাঁর একমাত্র লাইফলাইন।

তুরস্কের সঙ্গে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শুরু হয় তাঁর গোষ্ঠী—তখন জাবহাত ফাতাহ আল-শাম নামে পরিচিত ছিল—২০১৭ সালে ইদলিবের বাব আল-হাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করার পর। এই ফটকটি ছিল জাতিসংঘের মানবিক সাহায্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। তুরস্ক ক্রসিংটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে শারা এটি পরিচালনার জন্য বেসামরিক প্রশাসন তৈরি করেন। এর ফলে তাঁর গোষ্ঠী ফাঁড়ির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যায়।

তবে তুরস্ক তখনো আল–শারার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আহরার আল-শাম ও নুরেদ্দিন জঙ্গির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করছিল। শারা শেষমেশ ইদলিবের প্রধান শক্তিতে পরিণত হলে আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। তুরস্কের নিরাপত্তা বিভাগের যে দলটি আগে সিরিয়ার বিষয়াদি দেখত এবং শারার বিরোধিতা করত, তিনি ক্ষমতা সুসংহত করার পর ধীরে ধীরে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তুরস্কের শারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আরও কারণ ছিল। আস্তানা প্রক্রিয়ার অধীনে ইদলিবের আশপাশে পর্যবেক্ষণ পোস্ট বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুরস্ককে। যার জন্য এইচটিএস-এর সঙ্গে একটি কার্যপ্রণালী তৈরি করা জরুরি ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত এক তুর্কি নিরাপত্তা সূত্র বলেন, ‘শারা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্কের এই বার্তা মেনে নিলেন যে, শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর আধিপত্যে ইদলিবের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এভাবেই হায়াত তাহরির আল-শাম-এর জন্ম হলো।’

২০১৭ সালে গঠিত এইচটিএস কিছু সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনে এবং আরও সিরিয়া কেন্দ্রিক পরিচয় গ্রহণ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে একটি পরিষদ তৈরি করে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা করা বা বিরোধিতা করার জন্য গোষ্ঠীটি আরও বৈধতা ও নমনীয়তা পেয়ে যায়।

তার কিছু পরেই ইদলিবের জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন বা তথাকথিত স্যালভেশন গভর্নমেন্ট বা মুক্তি সরকার গঠিত হয়। তুরস্ক বিশ্বাস করত, একটি বেসামরিক এবং শাসনকেন্দ্রিক কাঠামো বৈধতার সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে। ওই সময়ে এক বৈঠকে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘যদি আমরা এটি এইভাবে স্থাপন করি, তবে এটিকে আমরা সিরীয় বিপ্লবেরই ধারাবাহিকতা, একটি প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম এবং সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার ঢাল হিসেবে তুলে ধরতে পারব।’ আরেক নিরাপত্তা সূত্র যোগ করেন, ‘তুরস্ক এই স্যালভেশন গভর্নমেন্টকে একটি মডেল হিসেবে সমর্থন করেছিল।’

নতুন কৌশল

থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) সিনিয়র অ্যাডভাইজর দারিন খলিফা জানান, শারার মন খুলে কথা বলার সিদ্ধান্ত এবং তুরস্কের এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ, দুটোই একই সময়ে ঘটেছিল। কারণ উভয় পক্ষই একটি নতুন কৌশল খুঁজছিল।

তিনি বলেন, ‘তিনি তুরস্কের সেনা মোতায়েন সম্পর্কে তাঁর বার্তা পাল্টাতে শুরু করলেন এবং সুর নরম করলেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি তুরস্ককে সংকেত দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর সাহায্য দরকার ছিল।’ খলিফা আরও বলেন, শারা বুঝতে পারছিলেন, তুরস্ক কৌশল পরিবর্তন করছে এবং আঙ্কারা ও মস্কোর ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি সম্ভবত টিকবে না।

ট্রান্সফর্মড বাই দ্য পিপল: হায়াত তাহরির আল-শাম’স’ রোড টু পাওয়ার ইন সিরিয়ার সহ–লেখক জেরোম ড্রেভন বলেন, ‘যখন আমরা তুরস্কের কথা বলি, তখন গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনীর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।’ ড্রেভন আরও বলেন, তুরস্কের ‘সেনা ও আমলাতন্ত্র কখনোই এইচএসসি–কে পছন্দ করত না এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবেই গণ্য করত, তাদের সদস্যদের গ্রেপ্তারও করত। শুধুমাত্র গোয়েন্দা শাখাই এইচটিএস-এর সঙ্গে কার্যত লেনদেন করত।’

ড্রেভনের মতে, উভয় পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তুরস্ক চাইত ইদলিব সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, যাতে আরেকটি বিশাল শরণার্থী ঢেউ তুরস্কে না ঢোকে। এই অঞ্চলে প্রায় ১৯ লাখ লোকের বাস, যা তুরস্ককে অস্থিতিশীল করতে পারত। আঙ্কারা বিদেশি যোদ্ধাদের কাছ থেকে আসা হুমকি কমাতেও চাইত। ড্রেভন বলেন, ‘তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।’

২০২০ সালের গোড়ার দিকে যখন সিরিয়া সরকারি বাহিনী—যারা ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া ও রুশ বিমানবাহিনীর সমর্থন পাচ্ছিল—নতুন করে আক্রমণ শুরু করল, তখন আরও একটি শরণার্থী প্রবাহ ঠেকাতে তুরস্ককে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হলো। আঙ্কারা সিরীয় সরকারের শত শত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল এবং পুরো প্রদেশে ১২ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করল। যার ফলে এইচটিএস-এর সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলো।

এই মিথস্ক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে এইচটিএস-এর প্রকৃতি পাল্টে দিল। ড্রেভন বলেন, ‘তুরস্কের প্রভাব ছিল পরোক্ষ, কিন্তু ক্ষমতাশালী। যতবারই রাশিয়া নতুন দাবি করত—যেমন ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া বা যৌথ টহল আয়োজন করা, এইচটিএস-কে তা মেনে চলতে হতো, যদিও তারা অনিচ্ছুক ছিল।’

এইচটিএস-এর মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের ছাড় দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল, যার ফলে শারাকে তাদের কোণঠাসা করতে বা সরিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়। ড্রেভন যোগ করেন, ‘এইচটিএস-কে পরিবর্তিত হতে হয়েছিল এবং সেই সব উগ্রপন্থীদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল, যারা এই ধরনের আপস মানতে নারাজ ছিল। তুরস্কের এই যোগাযোগেরই প্রধান প্রভাব ছিল এটি।’

জিহাদিদের মধ্যে ভাঙন এবং তুরস্কের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা

গত বছরের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর, এক জ্যেষ্ঠ তুর্কি কর্মকর্তা জানান আঙ্কারা ‘যোগাযোগের মাধ্যমে’ এইচটিএস-কে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের ফেলো এবং দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ওমর ওজকিলজিক এই কৌশলকে ‘যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি জিহাদি সংগঠন, যাকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বৈধ সত্তা হয়ে উঠল।’

এইচটিএস দলচ্যুত হুররাস আল-দিন গোষ্ঠীকে নিশানা করতে শুরু করলে তুরস্ক–শারার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই অংশটি শারার দল ছাড়ার পরও আল-কায়েদার প্রতি অনুগত ছিল। ওজকিলজিক বলেন, ‘হুররাস আল-দিনের সঙ্গে সংঘাতের পর শারা তুরস্কের প্রতি আরও বেশি সাড়া দিতে শুরু করেন। এটি প্রমাণ করে যে, এইচটিএস সত্যি সত্যি আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।’ ওজকিলজিক আরও যোগ করেন, তুরস্ক এই বিভাজন বুঝতে পারে এবং ইদলিবের রক্ষণশীল মতবাদীদের থেকে বাস্তববাদীদের আলাদা করার জন্য একটি নীতি তৈরি করে।

সময় গড়াতে থাকলে, শারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়বানিকে তুরস্কের নীরব সমর্থনে সে দেশে প্রবেশ ও বহির্গমন এবং সেখানে বিদেশি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তুর্কি সরকারের ভেতরের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, আঙ্কারা হুররাস আল-দিন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করেছিল। এরপর, মার্কিন বাহিনী গোষ্ঠীটির জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তু করে। যদিও ড্রেভন এই দাবি মানতে নারাজ।

দারিন খলিফা জোর দিয়ে বলেন, এইচটিএস জনসমক্ষে নিজেদের কীভাবে তুলে ধরছে, সে বিষয়ে তুরস্ক গভীরভাবে মনোযোগী ছিল। তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি সংযম ও সহনশীলতার উৎসাহ দিত। তিনি বলেন, আল–শারার গোষ্ঠীর ওপর এবং সিরিয়ায় ‘অন্য যে কারও চেয়ে তুরস্কের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আঙ্কারার জন্য এটা জরুরি ছিল যে, এইচটিএস খ্রিষ্টানদের মতো সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে এবং কঠোর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলবে। তুরস্ক একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিচ্ছে—এটা দেখাতে চায়নি।’

এই সুযোগগুলো উপলব্ধি করে শারা তাঁর বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নমনীয় থেকেছেন—বলে জানান এক সিরীয় সূত্র। এই সূত্র আল–শারাকে বছরের পর বছর অনুসরণ করেছেন। সূত্রটি বলেছে, ‘ইদলিবের ভেতরে বিরোধীদের প্রতি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তুরস্কের মাধ্যমে স্যালভেশন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে তিন-চার বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিমের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।’

পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা

২০২০ সালের মধ্যে শারা নিজেকে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে তুলে ধরেন। দাবি করেন, তিনি স্যালভেশন গভর্নমেন্টের কেবলই ‘একজন সেবক।’ ওই বছরের শেষে তিনি তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি করেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তারা মানবিক সাহায্যের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন।

ওই সময় একজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা কথা বলতে পারছে।’ এই যোগাযোগগুলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্লেষকেরা ইদলিবের প্রশাসনের সঙ্গে আসাদ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অবনতিশীল অবস্থার তুলনা করে শাসনকেন্দ্রিক রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করলেন। গবেষকেরা তুরস্কের মাধ্যমে ইদলিব সফর করলেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ল। ২০২১ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিবিএস ফ্রন্টলাইনকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এই প্রথম তাঁকে বেসামরিক পোশাকে দেখা গেল, যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

ড্রেভনের মতে, তুরস্ক এই বিশেষজ্ঞ সফর বা পিবিএস সাক্ষাৎকার আয়োজন করেনি, কিন্তু এগুলো ঘটতে দিয়েছে। তিনি বললেন, ‘এই বিষয়টি এই ধারণা ভুল প্রমাণ করতে সাহায্য করল যে—এইচটিএস কেবলই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী এক আল-কায়েদা সহযোগী। আঙ্কারা এর ওপর কড়া নজর রাখেনি, কিন্তু তারা এই যোগাযোগের সুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিল।’

২০১৯ সালে ইদলিবে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া প্রথম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন দারিন খলিফা। তিনি জানান, ক্রাইসিস গ্রুপের হয়ে তাঁর রিপোর্ট করার সময় তুর্কি সরকারের কেউই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। পরে কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, শারার ওপর তাঁদের প্রভাব তাঁকে একজন জিহাদি কমান্ডার থেকে ইদলিবের সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

ওজকিলজিক জানান, ইদলিব সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এইচটিএস ছোটখাটো কার্যক্ষম রাষ্ট্র গড়া শুরু করে। তারা শহরাঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিতাড়িত করে, পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে, কর সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন জানায়। তিনি একে গোষ্ঠীটির রূপান্তরের মূল ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘একবার প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর, প্রদেশে টাকা ঢুকতে শুরু করল।’

এক জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক কর্মকর্তা মনে করেন, এক তুর্কি দূত শারাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘আপনি দেখতে সুপুরুষ। যদি আপনি মরতে চান, তবে একজন সুদর্শন শহীদ হবেন, কিন্তু যদি আপনি বাঁচতে চান, তবে আপনি সিরিয়ার শাসক হতে পারেন।’ ড্রেভন উল্লেখ করেন, শারা তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যত বেশি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তত বেশি প্রকাশ্যে তাঁর বাস্তববাদী দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। তিনি বললেন, ‘তিনি এমন একজন ইসলামপন্থী, যিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা আছে, কিন্তু তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ নেই। তিনি ভাবনার চেয়ে কাজের মানুষ বেশি।’

মনঃসংযোগ হারানো রাশিয়া

২০২২ সালের মধ্যে, তুরস্ক এবং শারা উভয়েই এক নতুন মোড়ে পৌঁছায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সিরিয়ায় মস্কোর সামরিক উপস্থিতি দ্রুত কমে যায়, যা ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনে। ওই বছরের শেষে, সারমিনের একটি বাড়িতে কথোপকথনের সময় শারা নাকি বলেছিলেন, ‘সমস্ত জট খোলার আগে অল্প সময় বাকি আছে। বিপ্লব আবার ২০১৫ সালের আগের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবে।’

এবং ঘটনাগুলো সেইভাবেই ঘটতে থাকল বলেই মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই তুরস্ক ইদলিবের এইচটিএস-এর নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত সামরিক একাডেমিতে বিনিয়োগ করেছিল। বই অনুবাদ করা হয়েছিল, প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। এই একাডেমি আফগানিস্তান, মালি ও চেচনিয়ার যোদ্ধাদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং দারুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, উত্তর সিরিয়ার তুরস্ক-সমর্থিত বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর তখনো কোনো সামরিক স্কুল ছিল না, যদিও তারা ২০২৩ সালের মধ্যে একটি স্থাপন করে।

এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, তারা কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তাঁরা শারা ও এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জোনাথন পাওয়েলের একটি ভূমিকা তৈরি হয়—তিনি তখন সংঘাত সমাধান এনজিও ‘ইন্টারমিডিয়েট’-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পাওয়েল এখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। পাওয়েল ২০২৩ সালে গোষ্ঠীটিকে সংস্কারে সাহায্য করার জন্য সফর ও কর্মশালার আয়োজন করেন। সিরিয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড গত বছর একটি নীতি মঞ্চে এই যোগাযোগের কথা নিশ্চিত করেছিলেন।

এইচটিএস তাদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে থাকলে, শারা অতিরিক্ত ভূখণ্ড দখলের জন্য নতুন আক্রমণ শুরু করার অনুমতি চেয়ে আঙ্কারার ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। কয়েক মাস ধরে তুর্কি কর্মকর্তারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সতর্ক করে দেন যে এমন পদক্ষেপ রাশিয়াকে উসকে দেবে এবং আরও একটি মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ওজকিলজিক বললেন, দামেস্কের সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবং রুশ কর্মকর্তারা যখন প্রতিকূল বিবৃতি দিতে শুরু করলেন, তখন তুরস্ক অবশেষে তাদের ভেটো তুলে নেয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সিরিয়ার জন্য রাশিয়ার বিশেষ দূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেন্তিয়েভ বলেন, তুরস্কের উচিত সিরিয়ায় ‘দখলদার শক্তি হিসেবে কাজ করা বন্ধ করা।’ তিনি যোগ করেন, ‘আঙ্কারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের গ্যারান্টি না দিলে দামেস্কের পক্ষে সংলাপে যুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।’

পরবর্তী আস্তানা বৈঠক পরিস্থিতি উন্নত করেনি। রাশিয়া তুর্কি বাহিনীর প্রত্যাহারের সময়সীমা দাবি করে, যা আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করে। ওজকিলজিক বলেন, ‘তখন তুরস্কের ধারণা ছিল, এইচটিএস আলেপ্পোর পশ্চিম গ্রাম্য এলাকা দখল করে শহরের দিকে পৌঁছানোর জন্য আক্রমণ শুরু করতে পারে। কেউই সেই অভিযানের বিদ্যুৎ-গতি আশা করেনি। অথচ বাস্তবে, একের পর এক শহর শারার বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল।’

সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক সিরীয় সূত্র শারার উল্লাস সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, ‘আলেপ্পো অপারেশন যখন বিপ্লবকে আবার জাগিয়ে তুলল, কাপ্তান আল-জাবাল এবং তারপর একের পর এক আশপাশের গ্রাম দখল হওয়ায় শারা অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। কমান্ড সেন্টার থেকে আলেপ্পোর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোর সঙ্গে শারা নিজে কথা রেডিওতে কথা বলছিলেন। একসময় পশ্চিম ফ্রন্টে অভিযান আটকে যায়, কিন্তু যোদ্ধারা একটি পুরোনো পানির সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আলেপ্পোর পতন হলো। শারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর তাঁর বাহিনী দক্ষিণে মোড় নিল। যখন হামা পতন হলো, তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিপ্লব জয়ী হবে।’

ওই সূত্র আরও বলেন, ‘কমান্ড সেন্টারে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুই হাত ওপরে তুললেন এবং আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, “সাক্ষী হও, ওহে দামেস্কবাসী! এখানেই ইতিহাস লেখা হচ্ছে! তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন, তারা পরে বললেন যে এটাই ছিল প্রথমবার, যখন তাঁরা তাঁকে এতটা আবেগপ্রবণ হতে দেখেছেন।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ–সম্পাদক আব্দুর রহমান

সময়টা ২০১৯ সালের বসন্তকাল। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী তখন রুশ বিমানবাহিনীর মদদে ইদলিবের দিকে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এক জরুরি অবস্থা। সে সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ইদলিবের একেবারে কেন্দ্রে এক নিরাপদ আস্তানায় তাঁর দলবল ও কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তাসহ বিদেশি অতিথির সঙ্গে বসেছিলেন।