পাভেল পার্থ

করোনা মহামারিকালে দেশ-দুনিয়া লকডাউন হয়ে থাকলেও একমাত্র জেগে ছিল কৃষিকাজ; জেগে আছে এখনো জীবন বাজি রেখে। আর কৃষির এই নির্ঘুম অবদানই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের। জাগিয়ে রেখেছে এক স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ। তো বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই কৃষির চেহারা কেমন? কৃষি কি কোনো ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা, নাকি কৃষি এক পারিবারিক যৌথ সংস্কৃতি?

বাংলাদেশের মানুষের কাছে সমতলের কৃষি কি পাহাড়ি এলাকার জুমচাষ এক পারিবারিক নির্মাণ, কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এ দেশের কৃষিধারা মূলত গ্রাম জনপদের পরিবারনির্ভর। এক একটি গ্রামে, এক একটি জনপদে এখানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিধারা আছে। কৃষিজমির ধরন ও স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, গ্রামীণ জীবন, শস্য ও ফসলের বৈচিত্র্য, জনসংস্কৃতি—সবকিছু মিলেই আমাদের নানা অঞ্চলের নানা ধারার কৃষি। আর বৈচিত্র্যময় কৃষিজীবনের সম্ভার নিয়েই দেশের কৃষি জগৎ। পরিবারের মা, বাবা, সন্তান, দাদা, নানি, ঠাকুরমা, আচ্চু, আম্বি, আত্মীয় পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলে মিলেই আমাদের অঞ্চলে গড়ে উঠেছে পারিবারিক কৃষির বৈচিত্র্যময় ব্যঞ্জনা। পরিবারের সকলে মিলেই পারিবারিক কৃষির পাটাতন।

এখানে জমি, জল, হাওয়া, রোদ, অণুজীব, বীজ, প্রাণিসম্পদ যেমন গুরুত্ববহ, ঠিক তেমনি এক একটি পরিবারের সকল সদস্যও নানামুখী দায়িত্ব ও দক্ষতার জায়গা থেকে সমান গুরুত্ব রাখে। কিন্তু কৃষিকে পারিবারিক কৃষির বাইরে থেকে কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তি পুরুষের বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ ফসল উৎপাদন হিসেবে দেখা হলে কৃষির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এর প্রাণবন্ত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পারিবারিক কৃষির এই চেহারা কি অক্ষত থাকছে, না থাকতে পারছে? দেশজুড়ে গ্রামীণ কৃষকবর্গের জীবনে এক প্রশ্নহীন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষি ঐতিহ্য নিদারুণভাবে বদলে যাচ্ছে। গ্রামীণ যৌথ পরিবারগুলো দেশের যৌথ কৃষিজমির মতোই ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। নানাবিধ সামাজিক সংকট যেমন পাড়ি দিতে হচ্ছে এক একটি পরিবারকে, ঠিক তেমনি দেশের কৃষিজগতকেও পাড়ি দিতে হচ্ছে নানামুখী সংঘাত। গ্রামাঞ্চলে এখন এমন পরিবার খুব কমই আছে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য নানাভাবে বছরব্যাপী কৃষিতে যুক্ত। পরিবারের পুরুষেরা, বিশেষভাবে তরুণ পুরুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। পরিবারের তরুণ নারীরা গ্রাম ছেড়ে কর্মসংস্থানের জন্য গার্মেন্টসে নিযুক্ত হন। কেবল শহর বা গ্রাম নয়, দেশজুড়ে আজ তরুণ সমাজ ভবিষ্যতে কৃষক হতে চায় না। কোনো অভিভাবক তাঁর সন্তানকে কৃষক হিসেবে দেখতে চান না। তাহলে কে ধরবে ভবিষ্যৎ কৃষির হাল? কেমন হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির রূপ? এই কৃষি কি তার ঐতিহাসিক চেহারা আমূল হারাবে? কেবল কিছু খাদ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ খামারে পরিণত হবে, কিংবা শহরে ছাদবাগানের নস্টালজিয়ায় সীমাবদ্ধ হবে? এই দেশ কৃষির প্রবাহ ও প্রাণ নিয়েই বিকশিত হয়েছে। কৃষির প্রাণভোমরা কোনো শর্ত বা প্রকল্প নয়। কৃষির প্রাণ হলো ‘পরিবার’। পরিবারের মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, দাদা-নানি, প্রতিবেশী, হাঁস-মুরগি, গাছগাছালি, বীজভাণ্ড—সব মিলেই বাংলার কৃষির এক যৌথ রূপ। এই রূপের প্রতিবেশগত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর জরুরি। পারিবারিক কৃষির শক্তিকে চাঙা ও অক্ষত রাখার ভেতর দিয়েই কেবল তা সম্ভব।

২০১১ সালে জাতিসংঘের ৬৬ তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৪ সালকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ (International Year of Family Farming) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২ তম সভায় বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে পারিবারিক কৃষির ভূমিকাকে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে পারিবারিক কৃষি দশক (২০১৯-২০২৮) সম্পর্কিত ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পারিবারিক কৃষিকে বৈশ্বিক কৃষিচর্চার এক অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এ সময়টাতেই পারিবারিক কৃষি বিষয়ে বৈশ্বিক আলাপ বিদ্যায়তনিক স্তর থেকে নাগরিক সমাজে আবারও একটা ‘নতুন’ উৎসাহ তৈরি করে।

আশা করা যায়, ‘পারিবারিক কৃষি দশক’ এসডিজি অর্জনের উদ্দেশ্য গৃহীত ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। কৃষক পরিবার বিশেষত, নারী, আদিবাসী, প্রাণিসম্পদ পালনকারী, বননির্ভর জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর ক্ষুদ্র পেশাজীবী ও মৎস্য চাষিসহ সামগ্রিক কৃষি প্রক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আয় ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, স্থায়িত্বশীল কৃষি ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় জনসক্ষমতা বাড়বে, পল্লি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চল থেকে শহরে গমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং পারিবারিক কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন তৈরি, কার্যকর উৎসসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং পল্লি অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পারিবারিক কৃষি দশকের শুরুতে কৃষির সামগ্রিক ডিসকোর্সকে বোঝার ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক রূপ, স্থানীয় তর্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিসর এবং এর সঙ্গে জড়িত সব বৈশ্বিক দরবার ও করপোরেশনকে এক কাতারে ফেলে আলাপগুলো প্রসারিত করা জরুরি। বৈশ্বিক পারিবারিক কৃষি পরিসরের ভেতর থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির আপন চেহারাকে বুঝতে পারা এবং এর নিজস্ব চোহারাকে কৃষির সামগ্রিক পাটাতনে হাজির করা জরুরি। বাংলাদেশে কৃষির উৎকর্ষের বিষয়ে অনেকেই সমন্বিত কৃষির কথা বলেন। বাংলাদেশের টেকসই কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা সব সময় প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি নীতিসমূহ পারিবারিক কৃষিধারাকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেয়নি।

জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৯, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ ও সর্বশেষ জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায়, পারিবারিক কৃষি নয়, বরং বাংলাদেশ কৃষিতে একজন ব্যক্তি কৃষকের অবদান ও সক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮–এর ৩.৩. ৮ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে—‘...প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার জন্য চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কৃষিজমি জনবসতির জন্য ব্যবহারকে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বিকল্প হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম/গ্রোথসেন্টার ইত্যাদিকে উৎসাহিতকরণ।’ তার মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র পারিবারিক কৃষির একটি পন্থা হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামারের মতো প্রকল্পকে দেখে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে পারিবারিক কৃষি তাদের ঐতিহাসিক জীবনধারা; কেবলমাত্র কোনো বিশেষ প্রকল্প নয়।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক পারিবারিক কৃষির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই কৃষিধারাকে মজবুত করতে এখনো কোনো রাষ্ট্রীয় বিবেচনা তৈরি হয়নি। অধিপতি কৃষি প্রকল্পে বাংলাদেশের কৃষিসমাজকে ‘অপর’ ও’ নিষ্ক্রিয়’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষকদের কোনো ধরনের মতামত, সিদ্ধান্ত, বিবেচনা ছাড়াই একের পর এক বৃহৎ কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। কখনো সংহারী বীজ, কখনো বিপজ্জনক প্রযুক্তি, আর কখনো–বা বেমানান কারিগরির মাধ্যমে। তথাকথিত ‘সবুজ বিপ্লবের’ মতো ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া দশাসই সব কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের যাবতীয় ভোগান্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণা সামাল দিতে হয়েছে এ দেশের গ্রামীণ কৃষক সমাজ, আর তার চারধারের মাটি-জল-হাওয়াকেই।

কথিত সবুজ বিপ্লব প্রকল্প পরাজিত হতে না হতে এখন আবার নয়া প্রযুক্তির জিন বিপ্লব শুরুর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বিশ্ব। এর ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশেও। একমাত্র পারিবারিক কৃষির সক্রিয় বিকাশই এসব বিপজ্জনক চোখরাঙানি সামাল দিয়ে কৃষিকে মানুষসহ সব প্রাণসত্তার জন্য বাঁচার রসদ জোগাতে পারে। যে নারীর হাতে কৃষি-জুমের জন্ম, সেই নারীকে জোর করে আজ কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গ্রামীণ নারী আজ কৃষক নয়, কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন খামারের মজুর। পারিবারিক কৃষিতে নারী-পুরুষসহ সকলের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক জারি থাকে। পারিবারিক কৃষি কেবলমাত্র ‘কৃষিকাজ’ নয়, এটি কৃষিচর্চার ভেতর দিয়ে এক গভীরতর জীবন বীক্ষা সচল রাখে।

মাতৃ দুনিয়ার টিকে থাকবার জন্য আজ এই জীবন বীক্ষা আমাদের জন্য অনিবার্য। বাংলাদেশের মতো তরতাজা কৃষি ঘ্রাণের সুবাস শরীরে জড়ানো এক দেশের নাগরিক হয়ে আমরা কী আমাদের ঐতিহাসিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদ্বাস্তু হয়ে যাব? এটি কোনোভাবেই কোনো দিন সম্ভব নয়। আমরা নানাভাবে আমাদের কৃষির সাথে জড়িয়ে আছি। আর তাই আমাদের ভেতর এখনো পারিবারিক কৃষির মায়া ও আহাজারি নানাভাবে উছলে ওঠে। আসুন পারিবারিক কৃষি নিয়ে আমাদের আলাপ শুরু করি, আজ, এখন থেকেই। প্রয়োজন পারিবারিক কৃষিবান্ধব নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা। প্রয়োজন, দেশের পারিবারিক কৃষিধারার চলমান স্বরূপকে বোঝা এবং এর সংকটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে এর টিকে থাকার শক্তি থেকে পারিবারিক কৃষি বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ। পারিবারিক কৃষির কর্তৃত্বহীন বিকাশে আমাদের সকলের মানবিক সক্রিয়তা জরুরি।

পাভেল পার্থ: প্রাণ-প্রকৃতি ও প্রতিবেশবিষয়ক গবেষক

ই-মেইল: [email protected]

করোনা মহামারিকালে দেশ-দুনিয়া লকডাউন হয়ে থাকলেও একমাত্র জেগে ছিল কৃষিকাজ; জেগে আছে এখনো জীবন বাজি রেখে। আর কৃষির এই নির্ঘুম অবদানই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের। জাগিয়ে রেখেছে এক স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ। তো বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই কৃষির চেহারা কেমন? কৃষি কি কোনো ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা, নাকি কৃষি এক পারিবারিক যৌথ সংস্কৃতি?

বাংলাদেশের মানুষের কাছে সমতলের কৃষি কি পাহাড়ি এলাকার জুমচাষ এক পারিবারিক নির্মাণ, কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এ দেশের কৃষিধারা মূলত গ্রাম জনপদের পরিবারনির্ভর। এক একটি গ্রামে, এক একটি জনপদে এখানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিধারা আছে। কৃষিজমির ধরন ও স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, গ্রামীণ জীবন, শস্য ও ফসলের বৈচিত্র্য, জনসংস্কৃতি—সবকিছু মিলেই আমাদের নানা অঞ্চলের নানা ধারার কৃষি। আর বৈচিত্র্যময় কৃষিজীবনের সম্ভার নিয়েই দেশের কৃষি জগৎ। পরিবারের মা, বাবা, সন্তান, দাদা, নানি, ঠাকুরমা, আচ্চু, আম্বি, আত্মীয় পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলে মিলেই আমাদের অঞ্চলে গড়ে উঠেছে পারিবারিক কৃষির বৈচিত্র্যময় ব্যঞ্জনা। পরিবারের সকলে মিলেই পারিবারিক কৃষির পাটাতন।

এখানে জমি, জল, হাওয়া, রোদ, অণুজীব, বীজ, প্রাণিসম্পদ যেমন গুরুত্ববহ, ঠিক তেমনি এক একটি পরিবারের সকল সদস্যও নানামুখী দায়িত্ব ও দক্ষতার জায়গা থেকে সমান গুরুত্ব রাখে। কিন্তু কৃষিকে পারিবারিক কৃষির বাইরে থেকে কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তি পুরুষের বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ ফসল উৎপাদন হিসেবে দেখা হলে কৃষির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এর প্রাণবন্ত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পারিবারিক কৃষির এই চেহারা কি অক্ষত থাকছে, না থাকতে পারছে? দেশজুড়ে গ্রামীণ কৃষকবর্গের জীবনে এক প্রশ্নহীন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষি ঐতিহ্য নিদারুণভাবে বদলে যাচ্ছে। গ্রামীণ যৌথ পরিবারগুলো দেশের যৌথ কৃষিজমির মতোই ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। নানাবিধ সামাজিক সংকট যেমন পাড়ি দিতে হচ্ছে এক একটি পরিবারকে, ঠিক তেমনি দেশের কৃষিজগতকেও পাড়ি দিতে হচ্ছে নানামুখী সংঘাত। গ্রামাঞ্চলে এখন এমন পরিবার খুব কমই আছে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য নানাভাবে বছরব্যাপী কৃষিতে যুক্ত। পরিবারের পুরুষেরা, বিশেষভাবে তরুণ পুরুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। পরিবারের তরুণ নারীরা গ্রাম ছেড়ে কর্মসংস্থানের জন্য গার্মেন্টসে নিযুক্ত হন। কেবল শহর বা গ্রাম নয়, দেশজুড়ে আজ তরুণ সমাজ ভবিষ্যতে কৃষক হতে চায় না। কোনো অভিভাবক তাঁর সন্তানকে কৃষক হিসেবে দেখতে চান না। তাহলে কে ধরবে ভবিষ্যৎ কৃষির হাল? কেমন হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির রূপ? এই কৃষি কি তার ঐতিহাসিক চেহারা আমূল হারাবে? কেবল কিছু খাদ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ খামারে পরিণত হবে, কিংবা শহরে ছাদবাগানের নস্টালজিয়ায় সীমাবদ্ধ হবে? এই দেশ কৃষির প্রবাহ ও প্রাণ নিয়েই বিকশিত হয়েছে। কৃষির প্রাণভোমরা কোনো শর্ত বা প্রকল্প নয়। কৃষির প্রাণ হলো ‘পরিবার’। পরিবারের মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, দাদা-নানি, প্রতিবেশী, হাঁস-মুরগি, গাছগাছালি, বীজভাণ্ড—সব মিলেই বাংলার কৃষির এক যৌথ রূপ। এই রূপের প্রতিবেশগত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর জরুরি। পারিবারিক কৃষির শক্তিকে চাঙা ও অক্ষত রাখার ভেতর দিয়েই কেবল তা সম্ভব।

২০১১ সালে জাতিসংঘের ৬৬ তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৪ সালকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ (International Year of Family Farming) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২ তম সভায় বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে পারিবারিক কৃষির ভূমিকাকে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে পারিবারিক কৃষি দশক (২০১৯-২০২৮) সম্পর্কিত ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পারিবারিক কৃষিকে বৈশ্বিক কৃষিচর্চার এক অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এ সময়টাতেই পারিবারিক কৃষি বিষয়ে বৈশ্বিক আলাপ বিদ্যায়তনিক স্তর থেকে নাগরিক সমাজে আবারও একটা ‘নতুন’ উৎসাহ তৈরি করে।

আশা করা যায়, ‘পারিবারিক কৃষি দশক’ এসডিজি অর্জনের উদ্দেশ্য গৃহীত ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। কৃষক পরিবার বিশেষত, নারী, আদিবাসী, প্রাণিসম্পদ পালনকারী, বননির্ভর জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর ক্ষুদ্র পেশাজীবী ও মৎস্য চাষিসহ সামগ্রিক কৃষি প্রক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আয় ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, স্থায়িত্বশীল কৃষি ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় জনসক্ষমতা বাড়বে, পল্লি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চল থেকে শহরে গমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং পারিবারিক কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন তৈরি, কার্যকর উৎসসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং পল্লি অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পারিবারিক কৃষি দশকের শুরুতে কৃষির সামগ্রিক ডিসকোর্সকে বোঝার ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক রূপ, স্থানীয় তর্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিসর এবং এর সঙ্গে জড়িত সব বৈশ্বিক দরবার ও করপোরেশনকে এক কাতারে ফেলে আলাপগুলো প্রসারিত করা জরুরি। বৈশ্বিক পারিবারিক কৃষি পরিসরের ভেতর থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির আপন চেহারাকে বুঝতে পারা এবং এর নিজস্ব চোহারাকে কৃষির সামগ্রিক পাটাতনে হাজির করা জরুরি। বাংলাদেশে কৃষির উৎকর্ষের বিষয়ে অনেকেই সমন্বিত কৃষির কথা বলেন। বাংলাদেশের টেকসই কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা সব সময় প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি নীতিসমূহ পারিবারিক কৃষিধারাকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেয়নি।

জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৯, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ ও সর্বশেষ জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায়, পারিবারিক কৃষি নয়, বরং বাংলাদেশ কৃষিতে একজন ব্যক্তি কৃষকের অবদান ও সক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮–এর ৩.৩. ৮ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে—‘...প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার জন্য চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কৃষিজমি জনবসতির জন্য ব্যবহারকে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বিকল্প হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম/গ্রোথসেন্টার ইত্যাদিকে উৎসাহিতকরণ।’ তার মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র পারিবারিক কৃষির একটি পন্থা হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামারের মতো প্রকল্পকে দেখে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে পারিবারিক কৃষি তাদের ঐতিহাসিক জীবনধারা; কেবলমাত্র কোনো বিশেষ প্রকল্প নয়।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক পারিবারিক কৃষির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই কৃষিধারাকে মজবুত করতে এখনো কোনো রাষ্ট্রীয় বিবেচনা তৈরি হয়নি। অধিপতি কৃষি প্রকল্পে বাংলাদেশের কৃষিসমাজকে ‘অপর’ ও’ নিষ্ক্রিয়’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষকদের কোনো ধরনের মতামত, সিদ্ধান্ত, বিবেচনা ছাড়াই একের পর এক বৃহৎ কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। কখনো সংহারী বীজ, কখনো বিপজ্জনক প্রযুক্তি, আর কখনো–বা বেমানান কারিগরির মাধ্যমে। তথাকথিত ‘সবুজ বিপ্লবের’ মতো ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া দশাসই সব কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের যাবতীয় ভোগান্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণা সামাল দিতে হয়েছে এ দেশের গ্রামীণ কৃষক সমাজ, আর তার চারধারের মাটি-জল-হাওয়াকেই।

কথিত সবুজ বিপ্লব প্রকল্প পরাজিত হতে না হতে এখন আবার নয়া প্রযুক্তির জিন বিপ্লব শুরুর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বিশ্ব। এর ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশেও। একমাত্র পারিবারিক কৃষির সক্রিয় বিকাশই এসব বিপজ্জনক চোখরাঙানি সামাল দিয়ে কৃষিকে মানুষসহ সব প্রাণসত্তার জন্য বাঁচার রসদ জোগাতে পারে। যে নারীর হাতে কৃষি-জুমের জন্ম, সেই নারীকে জোর করে আজ কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গ্রামীণ নারী আজ কৃষক নয়, কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন খামারের মজুর। পারিবারিক কৃষিতে নারী-পুরুষসহ সকলের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক জারি থাকে। পারিবারিক কৃষি কেবলমাত্র ‘কৃষিকাজ’ নয়, এটি কৃষিচর্চার ভেতর দিয়ে এক গভীরতর জীবন বীক্ষা সচল রাখে।

মাতৃ দুনিয়ার টিকে থাকবার জন্য আজ এই জীবন বীক্ষা আমাদের জন্য অনিবার্য। বাংলাদেশের মতো তরতাজা কৃষি ঘ্রাণের সুবাস শরীরে জড়ানো এক দেশের নাগরিক হয়ে আমরা কী আমাদের ঐতিহাসিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদ্বাস্তু হয়ে যাব? এটি কোনোভাবেই কোনো দিন সম্ভব নয়। আমরা নানাভাবে আমাদের কৃষির সাথে জড়িয়ে আছি। আর তাই আমাদের ভেতর এখনো পারিবারিক কৃষির মায়া ও আহাজারি নানাভাবে উছলে ওঠে। আসুন পারিবারিক কৃষি নিয়ে আমাদের আলাপ শুরু করি, আজ, এখন থেকেই। প্রয়োজন পারিবারিক কৃষিবান্ধব নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা। প্রয়োজন, দেশের পারিবারিক কৃষিধারার চলমান স্বরূপকে বোঝা এবং এর সংকটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে এর টিকে থাকার শক্তি থেকে পারিবারিক কৃষি বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ। পারিবারিক কৃষির কর্তৃত্বহীন বিকাশে আমাদের সকলের মানবিক সক্রিয়তা জরুরি।

পাভেল পার্থ: প্রাণ-প্রকৃতি ও প্রতিবেশবিষয়ক গবেষক

ই-মেইল: [email protected]

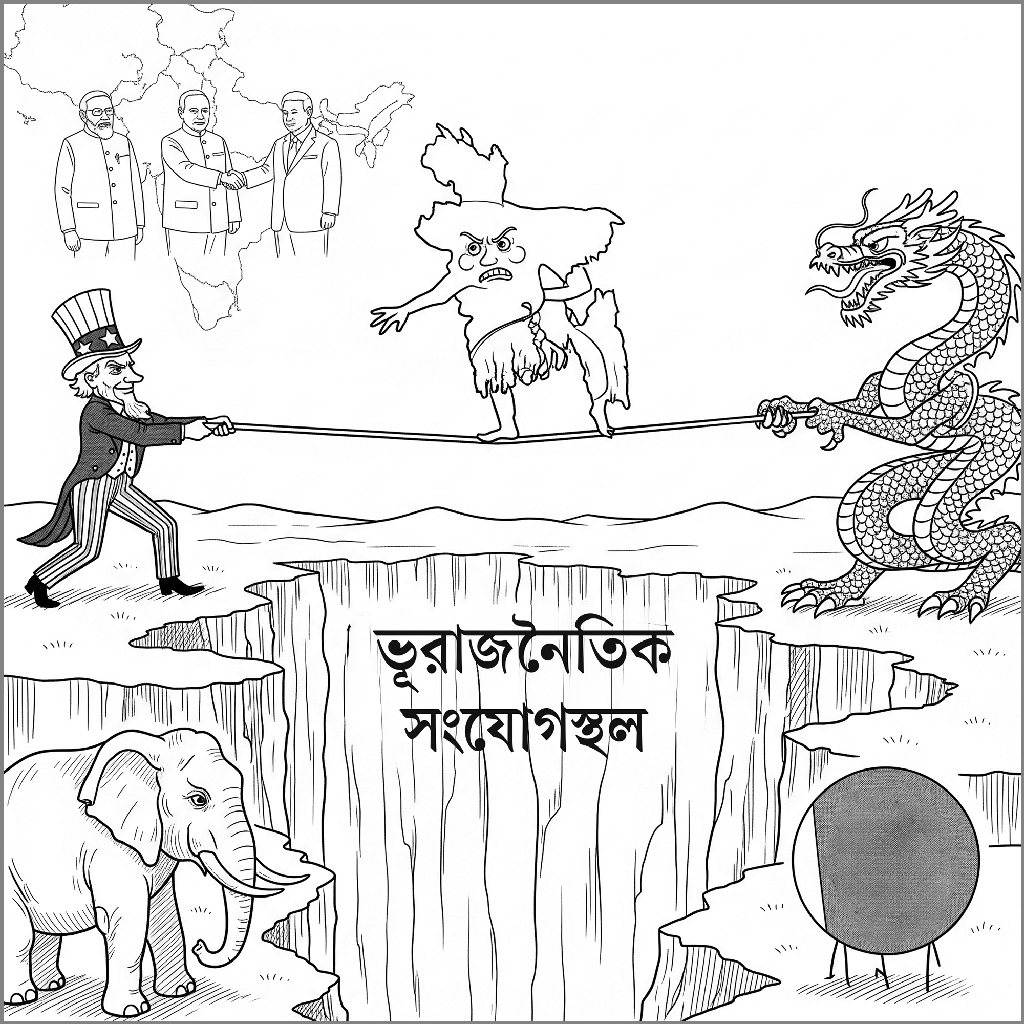

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রূপান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পরিণতিতে যখন দেশে একধরনের দমন-পীড়ন ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতার গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজ মিলে গড়ে তোলে এক অভাবিত প্রতিরোধ,

১৩ ঘণ্টা আগে

জুলাই অভ্যুত্থানের বছর পূর্তিতে আমাদের অর্জন কী, সে প্রশ্ন আজ সবার। জুলাই আন্দোলনের সময় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও শেখ হাসিনার পতনের পর মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল—রাষ্ট্রের যে পদ্ধতি শাসককে কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্টে পরিণত করে, সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।

১৪ ঘণ্টা আগে

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে আগামী নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত সোমবার বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে

১৪ ঘণ্টা আগে

লুটপাটের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দলবল। মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তিনি সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়েছিলেন সম্পদ লুণ্ঠনের অধিকার। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশে রয়ে গেছে লুটেরা সিন্ডিকেট। গণমাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখল

১ দিন আগে