বিধান রিবেরু

যাত্রার শুরু থেকেই চলচ্চিত্র প্রযুক্তিনির্ভর একটি শিল্প। এই শিল্পে দৃশ্যধারণ, সম্পাদনা ও দৃশ্যকে প্রক্ষেপণের যন্ত্র অনিবার্য। ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে যখন শব্দ যুক্ত হলো, রঙিন হলো, আরও কয়েক দশক পর যখন কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রিন স্ক্রিনে গ্রাফিকস করা গেল, তখন চলচ্চিত্রের আধেয়কে ইচ্ছেমতো ভেঙেচুরে তৈরি করা সহজ হলো নির্মাতাদের পক্ষে। গোটা দুনিয়ায় এখন আরও উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, এর নাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ইংরেজিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে থেকেই চিত্রনাট্যে কোন ধরনের সংলাপ ও দৃশ্য থাকলে দর্শকপ্রিয়তা পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো যেমন অগ্রিম ধারণা দিতে পারে এআই, পাশাপাশি কোন ধরনের শিল্পীকে চরিত্রের সঙ্গে মানাবে, তাঁদের অতীত ঘেঁটে বর্তমান চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে, দর্শক কীভাবে গ্রহণ করবে—এসবও আগেভাগে ধারণা দিয়ে দিতে পারে। আর কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করতে হবে, তা বলে বাজেট কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এরপর বড় যে চমক এরই মধ্যে সৃষ্টি করেছে তা হলো, মৃত যেকোনো ব্যক্তিকেই এটি চলচ্চিত্রের পর্দায় এমনভাবে ফিরিয়ে আনতে পারে, যা দেখলে অবিশ্বাস করার জো নেই যে এই লোক আর পৃথিবীতে নেই। মনে হবে সদ্য অভিনয় করিয়ে নেওয়া হয়েছে! এমন এক শক্তিশালী প্রযুক্তির যুগে হলিউড থেকে বলিউড, এমনকি টালিউডও নিজেদের ছবির গল্প বলার ক্ষেত্রে হাত পাতছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে।

এবার আসি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে। অনেক পরিচালকই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনাগ্রহ দেখান মূলত বাজেটের কারণে। তাঁদের যুক্তি ইতিহাসনির্ভর চলচ্চিত্র বানাতে গেলে সেই সময়ের সেট নির্মাণ করতে হয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রপস, এমনকি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও আসলের মতো করে উপস্থাপন করতে হয়। অন্যসব দেশে আগে মহা ঝক্কি করেই চলচ্চিত্রে অতীত রচনা করতেন নির্মাতারা। কিন্তু এআই আসার পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন তাঁরা। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের বাংলাদেশি নির্মাতারা ওপরে ওপরে বাজেটের কথা বললেও তাঁদের সংকট ভিন্ন জায়গায়।

ধরুন, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এখন যেকোনো পুরোনো ঘটনা থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক চরিত্র, তাঁদের কণ্ঠস্বর, এমনকি হাঁটার ভঙ্গি পর্যন্ত নকল করে চরিত্র দাঁড় করানো সম্ভব বড় পর্দায়। এতে বাজেট অনেক কমে আসবে। আর ঝামেলাও অনেক কম। ঠিকঠাক তথ্য-উপাত্ত ও ভিডিও রেফারেন্স দিতে পারলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার সর্বোচ্চ খেলা দেখিয়ে দেবে। তাহলে গোলটা কোথায়? গন্ডগোলটা আসলে আমাদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে। যখন যে ক্ষমতায় আসে, তখন সে তার মতো করে ইতিহাসকে কাটাছেঁড়া, গ্রহণ ও বর্জন করে। এবং সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর, তা হলো, পাঠ্যবইয়ে বারবার অধ্যায় বাদ দেয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর সাহিত্য যুক্ত করে। এতে করে কোমলমতি শিশুদের ওপর কী প্রভাব পড়ে, সেটি নিয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। পাঠ্যবইকে এসব বালখিল্যতা থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন চলচ্চিত্রকে মুক্ত করা।

এটা ঠিক এই উত্তর-সত্য যুগে, যখন সত্য উথলে উঠে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন নৈর্ব্যক্তিক সত্যের আর মূল্য নেই। এখন সবাই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত আবেগে গদগদ পক্ষপাতমূলক, একরৈখিক বয়ানকে সত্য বলে ধরে নেয়। এতে সত্যের অপলাপ হলেও কারও কিছু যায়-আসে না। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা কষ্টসাধ্যই বটে। বাজেট সংকট এবং এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা ছাড়াও আমার ধারণা, যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি নির্মাতাদের চিন্তায় ফেলে তা হলো তিনি যে গল্পটি বলতে চান, সেটি তিনি বলতে পারবেন কি না, বা দেখাতে পারবেন কি না।

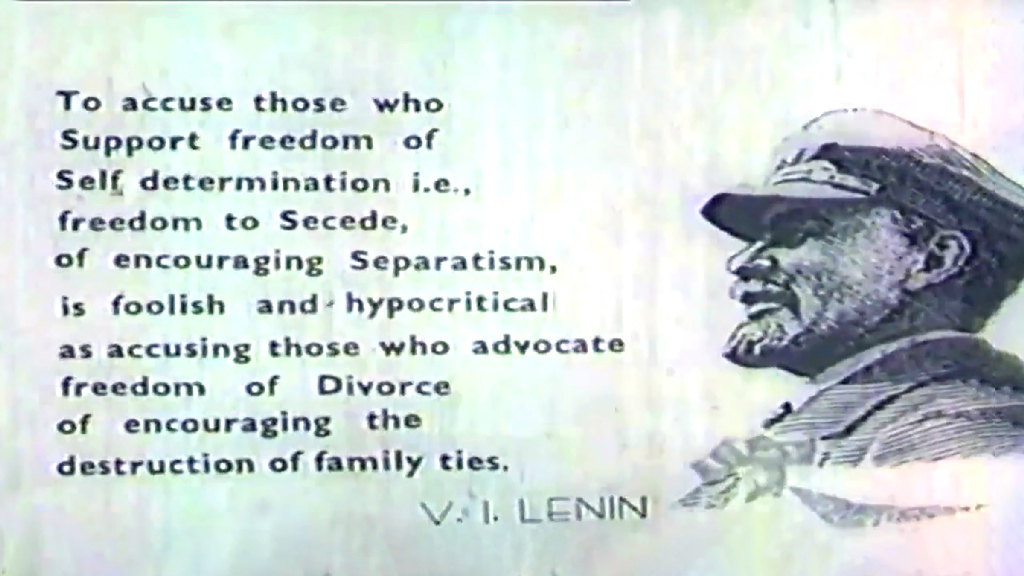

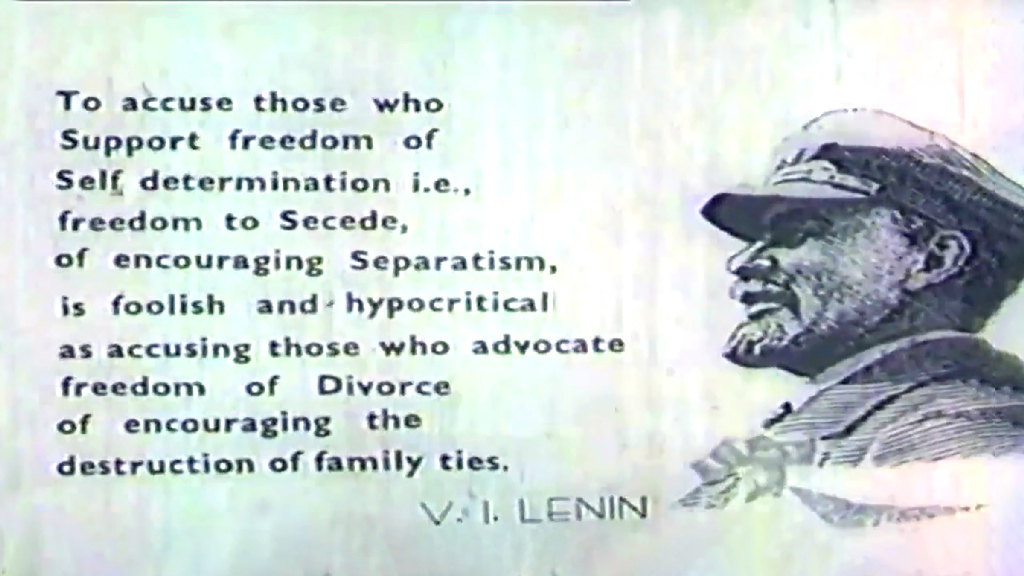

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় চলচ্চিত্র দেখানো নিয়ে জহির রায়হানকেও কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নির্মিত, আমাদের ইতিহাসের সেরা প্রামাণ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’কেও অনিশ্চয়তার ভেতর পড়তে হয়েছিল; শুধু শুরুতে রুশ বিপ্লবী নেতা লেনিনের বক্তব্য ছিল বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে একটি গোষ্ঠী সব সময়ই সক্রিয় থাকে শিল্পের স্বাধীনতাকে গলা টিপে ধরার জন্য। তারা সৃজনকর্মকে প্রকাশের আগেই আঁতুড়ঘরে মেরে ফেলতে চায়। আর যাঁরা চলচ্চিত্র কর্তনপূর্বক প্রদর্শনীর ছাড়পত্র দেন, তাঁরা কোনো না কোনো মতাদর্শের বশংবদ হয়ে পড়েন, অথবা ঝামেলা এড়াতে ছবিটিকে মুক্তির টিকিট দেন না। আর এ কারণেই শঙ্কিত নির্মাতা হাওয়া বুঝে সত্যকে লুকিয়ে কিংবা সত্যকে বাড়িয়ে চলচ্চিত্র বানান। প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা সর্বোচ্চটা ব্যবহার করতে পারব ঠিকই, কিন্তু সেই প্রযুক্তি দিয়ে যদি নৈর্ব্যক্তিক সত্যকে প্রকাশ করা না যায়, তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে আর লাভ হলো কী? অনেকে তাই ইতিহাসনির্ভর চলচ্চিত্র বানানোর পথ এড়িয়ে চলেন। পোস্ট ট্রুথ বা উথলে ওঠা সত্যের যুগে এই বিপদে শুধু চলচ্চিত্র নির্মাতা নন, অন্যরাও কবলিত হয়ে আছেন।

তারপরও ধরুন কেউ সাহস করে ১৯৭১ সালের পুরো ঘটনা নিয়ে একটি এপিকধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে যেকোনো অভিনয়শিল্পীকে ডামি বানিয়ে অভিনয় করালেই হবে, ছবিতে ইতিহাসের মূল চরিত্রদের চেহারা যেমন হুবহু আনা যাবে, ঠিক সেভাবে তখনকার পরিবেশ ও প্রতিবেশও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। এখন এই ছবি নির্মোহ ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক দলিল হয়ে উঠবে কি না, সেটা নির্ভর করছে এই উত্তর-সত্য যুগে নির্মাতা কতটুকু ব্যক্তি ও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন, তার ওপর।

এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে, নির্মাতা কেবল নির্মোহ জায়গা থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের বাসনা পুষে রাখবেন মনে। এমন নির্মাতাও থাকতে পারেন, যাঁরা প্রপাগান্ডা যন্ত্রের অংশ হয়ে এমন প্রামাণ্যচিত্র বানাতে চান, যেখানে সত্যকে নির্বাসনে পাঠানো হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা অনেকেই ডিপফেক বা ভয়ংকর জালিয়াতি করার বিষয়টি জানি। যাঁরা নির্দিষ্ট আদর্শের কোলের বুদ্ধিজীবী নির্মাতা, তাঁদের ভেতর প্রবণতা থাকে সত্যের সঙ্গে আধা সত্য মিশিয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য বয়ান হাজির করার, তিনি তখন নিজের অজান্তেই উত্তর-সত্য যুগের ঝান্ডাকে তুলে ধরেন এবং অপরাধ সংঘটিত করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই উপমহাদেশের জন্য, গোটা পৃথিবীর জন্য, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাভিত্তিক মুক্তির লড়াই ও স্বাধীনতা অর্জনের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই ঘটনার ক্ষণ-তারিখ সবারই জানা। কিন্তু তারপরও দেখবেন, যে স্বাধীনতা পুরো বাংলাদেশের মানুষের অর্জন, তাকে একার কৃতিত্ব বলে নিজেদের পকেটে পুরে ফেলতে চায় দলীয় রাজনীতি। আর তারই প্রতিফলন ঘটে চলচ্চিত্রে। এটা কাম্য নয়। ইতিহাসের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যেসব ঘটনার দালিলিক প্রমাণাদি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে লুকোছাপার কিছু নেই। যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দিতে হয়। যদি সেটা কেউ না দিতে পারে, তাহলে সত্যের খাতিরে একদিন না একদিন ইতিহাসই তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক চলচ্চিত্র নিয়েই তাই এখন আর কেউ কথাও বলে না। আর একই কারণে কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র এখনো মানুষের চর্চার ভেতর রয়ে গেছে। যেসব ছবিতে একাত্তরের সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক বিপর্যয়ের কথা উঠে এসেছে, সেসব ছবিই দেখবেন ঘুরেফিরে সবাই দেখে। ‘স্টপ জেনোসাইড’, ‘ওরা ১১ জন’, ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’, ‘মুক্তির গান’ ইতি ও আদি। এখন সামনে যে দিন আসছে তা আরও বেশি—তবে, কিন্তু, যদি—নিয়ে হাজির হবে নির্মাতাদের সামনে, বিশেষ করে কেউ যদি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যান। একটা দল ‘মুক্তিযুদ্ধ’কে কুক্ষিগত করে, ঢাল বানিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছে, অন্য দল আবার ‘মুক্তিযুদ্ধ’ মানেই একটি ফ্যাসিবাদী দলের সমর্থক বানিয়ে ছাড়ছে। অর্থাৎ জনপরিসরে খোদ ‘মুক্তিযুদ্ধ’ই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে পারছে না। তো চলচ্চিত্র হবে কীভাবে? আমার মনে হয় নির্মোহ জায়গা থেকে, ব্যক্তি অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে তখনই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব, যখন মুক্তিযুদ্ধকে আমরা ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখব, দলীয় রাজনীতির ফায়দা হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে নয়।

যাত্রার শুরু থেকেই চলচ্চিত্র প্রযুক্তিনির্ভর একটি শিল্প। এই শিল্পে দৃশ্যধারণ, সম্পাদনা ও দৃশ্যকে প্রক্ষেপণের যন্ত্র অনিবার্য। ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে যখন শব্দ যুক্ত হলো, রঙিন হলো, আরও কয়েক দশক পর যখন কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রিন স্ক্রিনে গ্রাফিকস করা গেল, তখন চলচ্চিত্রের আধেয়কে ইচ্ছেমতো ভেঙেচুরে তৈরি করা সহজ হলো নির্মাতাদের পক্ষে। গোটা দুনিয়ায় এখন আরও উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, এর নাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ইংরেজিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে থেকেই চিত্রনাট্যে কোন ধরনের সংলাপ ও দৃশ্য থাকলে দর্শকপ্রিয়তা পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো যেমন অগ্রিম ধারণা দিতে পারে এআই, পাশাপাশি কোন ধরনের শিল্পীকে চরিত্রের সঙ্গে মানাবে, তাঁদের অতীত ঘেঁটে বর্তমান চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে, দর্শক কীভাবে গ্রহণ করবে—এসবও আগেভাগে ধারণা দিয়ে দিতে পারে। আর কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করতে হবে, তা বলে বাজেট কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এরপর বড় যে চমক এরই মধ্যে সৃষ্টি করেছে তা হলো, মৃত যেকোনো ব্যক্তিকেই এটি চলচ্চিত্রের পর্দায় এমনভাবে ফিরিয়ে আনতে পারে, যা দেখলে অবিশ্বাস করার জো নেই যে এই লোক আর পৃথিবীতে নেই। মনে হবে সদ্য অভিনয় করিয়ে নেওয়া হয়েছে! এমন এক শক্তিশালী প্রযুক্তির যুগে হলিউড থেকে বলিউড, এমনকি টালিউডও নিজেদের ছবির গল্প বলার ক্ষেত্রে হাত পাতছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে।

এবার আসি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে। অনেক পরিচালকই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনাগ্রহ দেখান মূলত বাজেটের কারণে। তাঁদের যুক্তি ইতিহাসনির্ভর চলচ্চিত্র বানাতে গেলে সেই সময়ের সেট নির্মাণ করতে হয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রপস, এমনকি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও আসলের মতো করে উপস্থাপন করতে হয়। অন্যসব দেশে আগে মহা ঝক্কি করেই চলচ্চিত্রে অতীত রচনা করতেন নির্মাতারা। কিন্তু এআই আসার পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন তাঁরা। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের বাংলাদেশি নির্মাতারা ওপরে ওপরে বাজেটের কথা বললেও তাঁদের সংকট ভিন্ন জায়গায়।

ধরুন, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এখন যেকোনো পুরোনো ঘটনা থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক চরিত্র, তাঁদের কণ্ঠস্বর, এমনকি হাঁটার ভঙ্গি পর্যন্ত নকল করে চরিত্র দাঁড় করানো সম্ভব বড় পর্দায়। এতে বাজেট অনেক কমে আসবে। আর ঝামেলাও অনেক কম। ঠিকঠাক তথ্য-উপাত্ত ও ভিডিও রেফারেন্স দিতে পারলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার সর্বোচ্চ খেলা দেখিয়ে দেবে। তাহলে গোলটা কোথায়? গন্ডগোলটা আসলে আমাদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে। যখন যে ক্ষমতায় আসে, তখন সে তার মতো করে ইতিহাসকে কাটাছেঁড়া, গ্রহণ ও বর্জন করে। এবং সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর, তা হলো, পাঠ্যবইয়ে বারবার অধ্যায় বাদ দেয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর সাহিত্য যুক্ত করে। এতে করে কোমলমতি শিশুদের ওপর কী প্রভাব পড়ে, সেটি নিয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। পাঠ্যবইকে এসব বালখিল্যতা থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন চলচ্চিত্রকে মুক্ত করা।

এটা ঠিক এই উত্তর-সত্য যুগে, যখন সত্য উথলে উঠে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন নৈর্ব্যক্তিক সত্যের আর মূল্য নেই। এখন সবাই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত আবেগে গদগদ পক্ষপাতমূলক, একরৈখিক বয়ানকে সত্য বলে ধরে নেয়। এতে সত্যের অপলাপ হলেও কারও কিছু যায়-আসে না। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা কষ্টসাধ্যই বটে। বাজেট সংকট এবং এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা ছাড়াও আমার ধারণা, যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি নির্মাতাদের চিন্তায় ফেলে তা হলো তিনি যে গল্পটি বলতে চান, সেটি তিনি বলতে পারবেন কি না, বা দেখাতে পারবেন কি না।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় চলচ্চিত্র দেখানো নিয়ে জহির রায়হানকেও কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নির্মিত, আমাদের ইতিহাসের সেরা প্রামাণ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’কেও অনিশ্চয়তার ভেতর পড়তে হয়েছিল; শুধু শুরুতে রুশ বিপ্লবী নেতা লেনিনের বক্তব্য ছিল বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে একটি গোষ্ঠী সব সময়ই সক্রিয় থাকে শিল্পের স্বাধীনতাকে গলা টিপে ধরার জন্য। তারা সৃজনকর্মকে প্রকাশের আগেই আঁতুড়ঘরে মেরে ফেলতে চায়। আর যাঁরা চলচ্চিত্র কর্তনপূর্বক প্রদর্শনীর ছাড়পত্র দেন, তাঁরা কোনো না কোনো মতাদর্শের বশংবদ হয়ে পড়েন, অথবা ঝামেলা এড়াতে ছবিটিকে মুক্তির টিকিট দেন না। আর এ কারণেই শঙ্কিত নির্মাতা হাওয়া বুঝে সত্যকে লুকিয়ে কিংবা সত্যকে বাড়িয়ে চলচ্চিত্র বানান। প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা সর্বোচ্চটা ব্যবহার করতে পারব ঠিকই, কিন্তু সেই প্রযুক্তি দিয়ে যদি নৈর্ব্যক্তিক সত্যকে প্রকাশ করা না যায়, তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে আর লাভ হলো কী? অনেকে তাই ইতিহাসনির্ভর চলচ্চিত্র বানানোর পথ এড়িয়ে চলেন। পোস্ট ট্রুথ বা উথলে ওঠা সত্যের যুগে এই বিপদে শুধু চলচ্চিত্র নির্মাতা নন, অন্যরাও কবলিত হয়ে আছেন।

তারপরও ধরুন কেউ সাহস করে ১৯৭১ সালের পুরো ঘটনা নিয়ে একটি এপিকধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে যেকোনো অভিনয়শিল্পীকে ডামি বানিয়ে অভিনয় করালেই হবে, ছবিতে ইতিহাসের মূল চরিত্রদের চেহারা যেমন হুবহু আনা যাবে, ঠিক সেভাবে তখনকার পরিবেশ ও প্রতিবেশও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। এখন এই ছবি নির্মোহ ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক দলিল হয়ে উঠবে কি না, সেটা নির্ভর করছে এই উত্তর-সত্য যুগে নির্মাতা কতটুকু ব্যক্তি ও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন, তার ওপর।

এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে, নির্মাতা কেবল নির্মোহ জায়গা থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের বাসনা পুষে রাখবেন মনে। এমন নির্মাতাও থাকতে পারেন, যাঁরা প্রপাগান্ডা যন্ত্রের অংশ হয়ে এমন প্রামাণ্যচিত্র বানাতে চান, যেখানে সত্যকে নির্বাসনে পাঠানো হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা অনেকেই ডিপফেক বা ভয়ংকর জালিয়াতি করার বিষয়টি জানি। যাঁরা নির্দিষ্ট আদর্শের কোলের বুদ্ধিজীবী নির্মাতা, তাঁদের ভেতর প্রবণতা থাকে সত্যের সঙ্গে আধা সত্য মিশিয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য বয়ান হাজির করার, তিনি তখন নিজের অজান্তেই উত্তর-সত্য যুগের ঝান্ডাকে তুলে ধরেন এবং অপরাধ সংঘটিত করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই উপমহাদেশের জন্য, গোটা পৃথিবীর জন্য, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাভিত্তিক মুক্তির লড়াই ও স্বাধীনতা অর্জনের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই ঘটনার ক্ষণ-তারিখ সবারই জানা। কিন্তু তারপরও দেখবেন, যে স্বাধীনতা পুরো বাংলাদেশের মানুষের অর্জন, তাকে একার কৃতিত্ব বলে নিজেদের পকেটে পুরে ফেলতে চায় দলীয় রাজনীতি। আর তারই প্রতিফলন ঘটে চলচ্চিত্রে। এটা কাম্য নয়। ইতিহাসের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যেসব ঘটনার দালিলিক প্রমাণাদি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে লুকোছাপার কিছু নেই। যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দিতে হয়। যদি সেটা কেউ না দিতে পারে, তাহলে সত্যের খাতিরে একদিন না একদিন ইতিহাসই তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক চলচ্চিত্র নিয়েই তাই এখন আর কেউ কথাও বলে না। আর একই কারণে কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র এখনো মানুষের চর্চার ভেতর রয়ে গেছে। যেসব ছবিতে একাত্তরের সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক বিপর্যয়ের কথা উঠে এসেছে, সেসব ছবিই দেখবেন ঘুরেফিরে সবাই দেখে। ‘স্টপ জেনোসাইড’, ‘ওরা ১১ জন’, ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’, ‘মুক্তির গান’ ইতি ও আদি। এখন সামনে যে দিন আসছে তা আরও বেশি—তবে, কিন্তু, যদি—নিয়ে হাজির হবে নির্মাতাদের সামনে, বিশেষ করে কেউ যদি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যান। একটা দল ‘মুক্তিযুদ্ধ’কে কুক্ষিগত করে, ঢাল বানিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছে, অন্য দল আবার ‘মুক্তিযুদ্ধ’ মানেই একটি ফ্যাসিবাদী দলের সমর্থক বানিয়ে ছাড়ছে। অর্থাৎ জনপরিসরে খোদ ‘মুক্তিযুদ্ধ’ই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে পারছে না। তো চলচ্চিত্র হবে কীভাবে? আমার মনে হয় নির্মোহ জায়গা থেকে, ব্যক্তি অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে তখনই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব, যখন মুক্তিযুদ্ধকে আমরা ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখব, দলীয় রাজনীতির ফায়দা হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে নয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী সরকার অবসানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষে কয়েক দিন ধরে পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের টক শোতে চলছে এক বছরের মূল্যায়ন।

১ দিন আগে

দেশে নারী জাগরণ অভূতপূর্ব। এটা বলে বোঝানোর দরকার পড়ে না। বীরকন্যা প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া থেকে জাহানারা ইমামে এর উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে নারীর অধীনে। এরশাদের পতনের পর সরাসরি সামরিক শাসনের অবসান হলে খালেদা জিয়া দেশ শাসনে আসেন।

১ দিন আগে

আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুদিন পরেই বৃষ্টিতে নাজেহাল হয়ে ওঠা মানুষদের এমনটাই মনে হবে। বাইরে হয়তো রোদ তখন তেমন কড়া নয়, আবার কড়াও হতে পারে, শেফালির শাখে বিহগ-বিহগী কে জানে কী গেয়ে যাবে!

১ দিন আগে

চাঁদপুরের মতলব উত্তরের ছোট্ট গ্রাম সাড়ে পাঁচআনি। এখানেই বড় হচ্ছে সোহান—মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের এক বিস্ময়বালক, যার পায়ের জাদু দেখে বিস্মিত হচ্ছে দেশজুড়ে মানুষ।

১ দিন আগে