সম্পাদকীয়

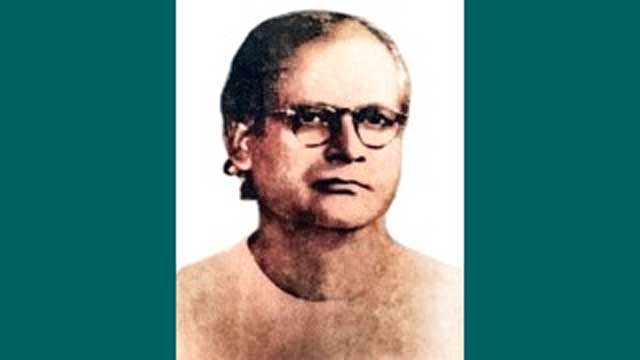

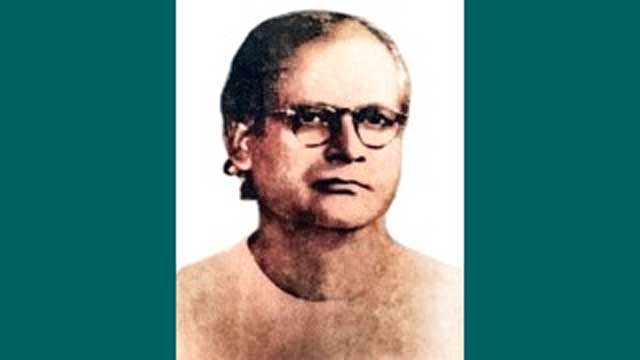

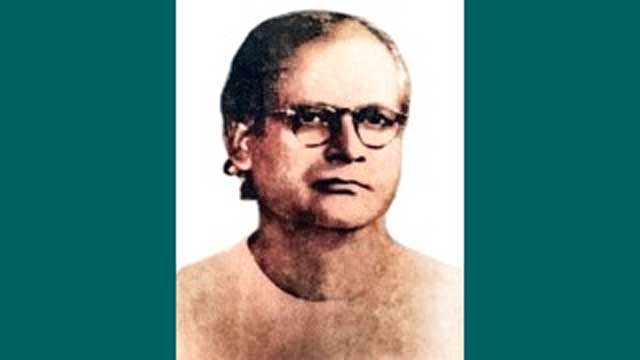

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল, বর্তমানের রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে আইএ এবং ১৯১৭ সালে বিএ পাস করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন তিনি।

এমএ পাস করার পরপরই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছুদিন একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯২০ সালে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৪০ সালে প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারি ও রিডারের পদে কলকাতায় শিক্ষা দপ্তরে চাকরি করেন। এখান থেকে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে অবসর নেন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘ভারত বর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। সেটি ছিল শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বৌ’ উপন্যাসের একটি পর্যালোচনা।

বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার থেকে মুক্তি এবং নবজীবন চেতনায় উত্তরণে ওদুদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যসাধনার পথপরিক্রমা ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত। বাঙালি মুসলমান সমাজের কূপমণ্ডূকতা, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি মুসলমান সমাজের বৌদ্ধিক চেতনায় অগ্রসর করার অভিপ্রায় নিয়ে মননধর্মী প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’র প্রতিটি সংখ্যার পরিকল্পনা ও প্রকাশনায় আবুল হুসেনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। শিখা পত্রিকা বন্ধ হলে কাজী আবদুল ওদুদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ‘সংকল্প’ ও ‘তরুণপত্র’ নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথমটির সম্পাদক এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

মননশীল এই প্রাবন্ধিক ১৯৭০ সালের ১৯ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল, বর্তমানের রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে আইএ এবং ১৯১৭ সালে বিএ পাস করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন তিনি।

এমএ পাস করার পরপরই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছুদিন একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯২০ সালে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৪০ সালে প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারি ও রিডারের পদে কলকাতায় শিক্ষা দপ্তরে চাকরি করেন। এখান থেকে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে অবসর নেন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘ভারত বর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। সেটি ছিল শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বৌ’ উপন্যাসের একটি পর্যালোচনা।

বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার থেকে মুক্তি এবং নবজীবন চেতনায় উত্তরণে ওদুদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যসাধনার পথপরিক্রমা ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত। বাঙালি মুসলমান সমাজের কূপমণ্ডূকতা, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি মুসলমান সমাজের বৌদ্ধিক চেতনায় অগ্রসর করার অভিপ্রায় নিয়ে মননধর্মী প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’র প্রতিটি সংখ্যার পরিকল্পনা ও প্রকাশনায় আবুল হুসেনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। শিখা পত্রিকা বন্ধ হলে কাজী আবদুল ওদুদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ‘সংকল্প’ ও ‘তরুণপত্র’ নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথমটির সম্পাদক এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

মননশীল এই প্রাবন্ধিক ১৯৭০ সালের ১৯ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সম্পাদকীয়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল, বর্তমানের রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে আইএ এবং ১৯১৭ সালে বিএ পাস করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন তিনি।

এমএ পাস করার পরপরই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছুদিন একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯২০ সালে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৪০ সালে প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারি ও রিডারের পদে কলকাতায় শিক্ষা দপ্তরে চাকরি করেন। এখান থেকে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে অবসর নেন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘ভারত বর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। সেটি ছিল শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বৌ’ উপন্যাসের একটি পর্যালোচনা।

বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার থেকে মুক্তি এবং নবজীবন চেতনায় উত্তরণে ওদুদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যসাধনার পথপরিক্রমা ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত। বাঙালি মুসলমান সমাজের কূপমণ্ডূকতা, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি মুসলমান সমাজের বৌদ্ধিক চেতনায় অগ্রসর করার অভিপ্রায় নিয়ে মননধর্মী প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’র প্রতিটি সংখ্যার পরিকল্পনা ও প্রকাশনায় আবুল হুসেনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। শিখা পত্রিকা বন্ধ হলে কাজী আবদুল ওদুদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ‘সংকল্প’ ও ‘তরুণপত্র’ নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথমটির সম্পাদক এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

মননশীল এই প্রাবন্ধিক ১৯৭০ সালের ১৯ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল, বর্তমানের রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে আইএ এবং ১৯১৭ সালে বিএ পাস করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন তিনি।

এমএ পাস করার পরপরই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছুদিন একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯২০ সালে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৪০ সালে প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারি ও রিডারের পদে কলকাতায় শিক্ষা দপ্তরে চাকরি করেন। এখান থেকে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে অবসর নেন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘ভারত বর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। সেটি ছিল শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বৌ’ উপন্যাসের একটি পর্যালোচনা।

বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার থেকে মুক্তি এবং নবজীবন চেতনায় উত্তরণে ওদুদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যসাধনার পথপরিক্রমা ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত। বাঙালি মুসলমান সমাজের কূপমণ্ডূকতা, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি মুসলমান সমাজের বৌদ্ধিক চেতনায় অগ্রসর করার অভিপ্রায় নিয়ে মননধর্মী প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’র প্রতিটি সংখ্যার পরিকল্পনা ও প্রকাশনায় আবুল হুসেনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। শিখা পত্রিকা বন্ধ হলে কাজী আবদুল ওদুদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ‘সংকল্প’ ও ‘তরুণপত্র’ নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথমটির সম্পাদক এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

মননশীল এই প্রাবন্ধিক ১৯৭০ সালের ১৯ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অভিভাবকদের জন্য দুঃসংবাদ! জনপ্রিয় অভিধান ওয়েবসাইট Dictionary. com ২০২৫ সালের জন্য বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে, যা মূলত এক ধরনের প্রলাপ!

২ দিন আগে

পুরান ঢাকার বাসিন্দা হাজি মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭৫ সালে শুরু করেন বিরিয়ানির ব্যবসা। নাজিরাবাজারে যে দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেটির নাম দেন হানিফ বিরিয়ানি। অর্ধশত বছর ধরে দোকানটির খাসির বিরিয়ানি ও তার সুঘ্রাণ মন-পেট দুই-ই ভরাচ্ছে ভোজনরসিকদের।

২ দিন আগে

আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেল-মেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সে নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে এ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ...

৩ দিন আগে

মামুন বিরিয়ানি হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরান ঢাকার এই রেস্তোরাঁটি গরুর তেহারি বিক্রি করে সুনাম কুড়িয়ে নেয়। শুরুর দিকে এক প্লেট তেহারির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা! তাদের তেহারিভর্তি হাঁড়ি খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো মামুন বিরিয়ানির চারটি শাখা পরিচালনা করতে হচ্ছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

অভিভাবকদের জন্য দুঃসংবাদ! জনপ্রিয় অভিধান ওয়েবসাইট Dictionary. com ২০২৫ সালের জন্য বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে, যা মূলত এক ধরনের প্রলাপ! শব্দটি হলো ‘67’ (উচ্চারণ: ‘সিক্স সেভেন’), যার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। সামাজিক মাধ্যম এবং স্কুলে জেন-আলফা এই শব্দটিকে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, জেন-জি-এর পরবর্তী প্রজন্মকে জেন-আলফা বলা হচ্ছে। মূলত ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা প্রজন্মই জেনারেশন আলফা বা জেন-আলফা।

ডিকশনারি ডটকম এই শব্দটি বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে এর ব্যাপকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকে চিহ্নিত করেছে। ডিকশনারি মিডিয়া গ্রুপের শব্দকোষ পরিচালক স্টিভ জনসন সিবিএস নিউজকে জানান, যে শব্দটিকে আপনি ভেবেছিলেন সহজে বিলীন হয়ে যাবে, সেটিই একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা হিসেবে আরও বিস্তৃত হতে শুরু করেছে।

এই শব্দে কী বোঝায়?

‘সিক্স-সেভেন’ শব্দটি অতীতের বর্ষসেরা শব্দগুলোর থেকে আলাদা। কারণ এটি কোনো জটিল ধারণা বা বড় ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে না। স্টিভ জনসন এটিকে একটি ‘ইন্টারজেকশন’ বা বিস্ময়সূচক শব্দ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ শব্দ মূলত উদ্দেশ্যহীনভাবে চিৎকার করে বলা হয়।

ডিকশনারি ডটকম-এর মতে, এই শব্দের ব্যবহার অস্পষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। কিছু ক্ষেত্রে এটিকে ‘মোটামুটি’ বা ‘হতে পারে এটা, হতে পারে ওটা’-এমন বোঝাতে ব্যবহার করা হলেও, শব্দটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন।

একই সঙ্গে ডিকশনারি ডটকম এটিকে ‘ব্রেনরট স্ল্যাং’-এর উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থহীন এবং উদ্ভট। স্টিভ জনসনের মতে, এটি আসলে জেন-আলফা-এর একটি দলগত পরিচয়ের প্রতীক। এই প্রজন্মের কাছে এটি একটি ‘ইন-গ্রুপ জোক’-এর মতো। সমবয়সীদের নিজস্ব কোড ভাষায় কৌতুক করে যেভাবে বোঝানো হয় যে, ‘আমি এই প্রজন্মের অংশ, এটাই আমি।’

কীভাবে হলো এর উৎপত্তি?

এই অপ্রচলিত শব্দটির (স্ল্যাং) উৎপত্তি হয়েছে র্যাপার স্করিলার-এর গান ‘Doot Doot (6 7) ’ থেকে। পরবর্তীতে এটি বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের ভিডিও ক্লিপে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার বাস্কেটবল খেলোয়াড় লামেলো বল-এর ভিডিও ক্লিপ। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে টিকটক এবং ইনস্টাগ্রামে এই গান বাস্কেটবল দৃশ্যের সঙ্গে ভাইরাল হতে শুরু করে এবং দ্রুত তরুণ দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় টিভি শো ‘সাউথ পার্ক’-এর একটি পর্বেও এটি স্থান পায়।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

এই শব্দের নির্বাচন নিয়ে প্রজন্ম ভেদে প্রতিক্রিয়া বিভক্ত। স্টিভ জনসন জানান, একজন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক তাঁকে ভোরবেলা মেসেজ করে অনুরোধ করেন, যেন তাঁরা এই শব্দটিকে বর্ষসেরা নির্বাচন না করেন। জনসন মজা করে বলেন, ‘শিক্ষকেরাও এটি ধরে ফেলেছেন!’

জনসন এই প্রবণতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ‘একটি নতুন প্রজন্ম তাদের ভাষাগত শক্তিমত্তা ও প্রভাব প্রদর্শন করছে। ইংরেজি ভাষার ওপর এটি অসাধারণ প্রভাব ফেলছে। এটা উদ্যাপন করার মতো বিষয়।’ তবে অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য, যারা দৈনিক সময় অসময়ে ‘সিক্স সেভেন’ চিৎকার শুনতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া অনেকাংশেই বিরক্তি এবং হতাশার মিশ্রণ!

সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা অন্যান্য শব্দ

ডিকশনারি ডট কম ২০২৫ সালের বর্ষসেরা শব্দের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রাজনীতি এবং সমাজ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি শব্দ বিবেচনা করেছিল। সেই সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল:

Agentic: (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত) লক্ষ্য পূরণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম।

Aura farming: ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের আকর্ষণ, স্টাইল বা ভাবমূর্তি তৈরি করা, যা অনলাইন মনোযোগ বা সামাজিক প্রভাব অর্জনের জন্য করা হয়।

Gen Z stare: জেন-জি-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অভিব্যক্তি, যা উদাসীন বা নির্লিপ্ত বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

Overtourism: কোনো জনপ্রিয় গন্তব্যে অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড়, যার ফলে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

Tradwife: একজন বিবাহিত নারী যিনি ঐতিহ্যবাহী নারীসুলভ লিঙ্গ ভূমিকা মেনে নিয়ে গৃহিণী হিসেবে জীবনযাপন করেন। এটি প্রায়শই রক্ষণশীল রাজনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি শব্দ।

অভিভাবকদের জন্য দুঃসংবাদ! জনপ্রিয় অভিধান ওয়েবসাইট Dictionary. com ২০২৫ সালের জন্য বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে, যা মূলত এক ধরনের প্রলাপ! শব্দটি হলো ‘67’ (উচ্চারণ: ‘সিক্স সেভেন’), যার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। সামাজিক মাধ্যম এবং স্কুলে জেন-আলফা এই শব্দটিকে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, জেন-জি-এর পরবর্তী প্রজন্মকে জেন-আলফা বলা হচ্ছে। মূলত ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা প্রজন্মই জেনারেশন আলফা বা জেন-আলফা।

ডিকশনারি ডটকম এই শব্দটি বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে এর ব্যাপকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকে চিহ্নিত করেছে। ডিকশনারি মিডিয়া গ্রুপের শব্দকোষ পরিচালক স্টিভ জনসন সিবিএস নিউজকে জানান, যে শব্দটিকে আপনি ভেবেছিলেন সহজে বিলীন হয়ে যাবে, সেটিই একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা হিসেবে আরও বিস্তৃত হতে শুরু করেছে।

এই শব্দে কী বোঝায়?

‘সিক্স-সেভেন’ শব্দটি অতীতের বর্ষসেরা শব্দগুলোর থেকে আলাদা। কারণ এটি কোনো জটিল ধারণা বা বড় ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে না। স্টিভ জনসন এটিকে একটি ‘ইন্টারজেকশন’ বা বিস্ময়সূচক শব্দ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ শব্দ মূলত উদ্দেশ্যহীনভাবে চিৎকার করে বলা হয়।

ডিকশনারি ডটকম-এর মতে, এই শব্দের ব্যবহার অস্পষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। কিছু ক্ষেত্রে এটিকে ‘মোটামুটি’ বা ‘হতে পারে এটা, হতে পারে ওটা’-এমন বোঝাতে ব্যবহার করা হলেও, শব্দটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন।

একই সঙ্গে ডিকশনারি ডটকম এটিকে ‘ব্রেনরট স্ল্যাং’-এর উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থহীন এবং উদ্ভট। স্টিভ জনসনের মতে, এটি আসলে জেন-আলফা-এর একটি দলগত পরিচয়ের প্রতীক। এই প্রজন্মের কাছে এটি একটি ‘ইন-গ্রুপ জোক’-এর মতো। সমবয়সীদের নিজস্ব কোড ভাষায় কৌতুক করে যেভাবে বোঝানো হয় যে, ‘আমি এই প্রজন্মের অংশ, এটাই আমি।’

কীভাবে হলো এর উৎপত্তি?

এই অপ্রচলিত শব্দটির (স্ল্যাং) উৎপত্তি হয়েছে র্যাপার স্করিলার-এর গান ‘Doot Doot (6 7) ’ থেকে। পরবর্তীতে এটি বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের ভিডিও ক্লিপে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার বাস্কেটবল খেলোয়াড় লামেলো বল-এর ভিডিও ক্লিপ। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে টিকটক এবং ইনস্টাগ্রামে এই গান বাস্কেটবল দৃশ্যের সঙ্গে ভাইরাল হতে শুরু করে এবং দ্রুত তরুণ দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় টিভি শো ‘সাউথ পার্ক’-এর একটি পর্বেও এটি স্থান পায়।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

এই শব্দের নির্বাচন নিয়ে প্রজন্ম ভেদে প্রতিক্রিয়া বিভক্ত। স্টিভ জনসন জানান, একজন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক তাঁকে ভোরবেলা মেসেজ করে অনুরোধ করেন, যেন তাঁরা এই শব্দটিকে বর্ষসেরা নির্বাচন না করেন। জনসন মজা করে বলেন, ‘শিক্ষকেরাও এটি ধরে ফেলেছেন!’

জনসন এই প্রবণতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ‘একটি নতুন প্রজন্ম তাদের ভাষাগত শক্তিমত্তা ও প্রভাব প্রদর্শন করছে। ইংরেজি ভাষার ওপর এটি অসাধারণ প্রভাব ফেলছে। এটা উদ্যাপন করার মতো বিষয়।’ তবে অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য, যারা দৈনিক সময় অসময়ে ‘সিক্স সেভেন’ চিৎকার শুনতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া অনেকাংশেই বিরক্তি এবং হতাশার মিশ্রণ!

সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা অন্যান্য শব্দ

ডিকশনারি ডট কম ২০২৫ সালের বর্ষসেরা শব্দের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রাজনীতি এবং সমাজ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি শব্দ বিবেচনা করেছিল। সেই সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল:

Agentic: (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত) লক্ষ্য পূরণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম।

Aura farming: ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের আকর্ষণ, স্টাইল বা ভাবমূর্তি তৈরি করা, যা অনলাইন মনোযোগ বা সামাজিক প্রভাব অর্জনের জন্য করা হয়।

Gen Z stare: জেন-জি-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অভিব্যক্তি, যা উদাসীন বা নির্লিপ্ত বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

Overtourism: কোনো জনপ্রিয় গন্তব্যে অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড়, যার ফলে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

Tradwife: একজন বিবাহিত নারী যিনি ঐতিহ্যবাহী নারীসুলভ লিঙ্গ ভূমিকা মেনে নিয়ে গৃহিণী হিসেবে জীবনযাপন করেন। এটি প্রায়শই রক্ষণশীল রাজনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি শব্দ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

১৯ মে ২০২৪

পুরান ঢাকার বাসিন্দা হাজি মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭৫ সালে শুরু করেন বিরিয়ানির ব্যবসা। নাজিরাবাজারে যে দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেটির নাম দেন হানিফ বিরিয়ানি। অর্ধশত বছর ধরে দোকানটির খাসির বিরিয়ানি ও তার সুঘ্রাণ মন-পেট দুই-ই ভরাচ্ছে ভোজনরসিকদের।

২ দিন আগে

আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেল-মেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সে নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে এ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ...

৩ দিন আগে

মামুন বিরিয়ানি হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরান ঢাকার এই রেস্তোরাঁটি গরুর তেহারি বিক্রি করে সুনাম কুড়িয়ে নেয়। শুরুর দিকে এক প্লেট তেহারির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা! তাদের তেহারিভর্তি হাঁড়ি খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো মামুন বিরিয়ানির চারটি শাখা পরিচালনা করতে হচ্ছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

পুরান ঢাকার বাসিন্দা হাজি মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭৫ সালে শুরু করেন বিরিয়ানির ব্যবসা। নাজিরাবাজারে যে দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেটির নাম দেন হানিফ বিরিয়ানি। অর্ধশত বছর ধরে দোকানটির খাসির বিরিয়ানি ও তার সুঘ্রাণ মন-পেট দুই-ই ভরাচ্ছে ভোজনরসিকদের।

২০০৫ সালে হানিফ বিরিয়ানির প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর ব্যবসার হাল ধরেন তাঁর ছেলে হাজি মোহাম্মদ ইব্রাহিম রনি। অনেকে বলেন, কয়েক বছর হানিফের স্বাদে নাকি ভাটা পড়েছিল। এই কথা এখন ডাহা মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয় দোকানের ভিড়ভাট্টা দেখলেই। পুরান ঢাকার খ্যাতনামা সব বিরিয়ানির মধ্যে এখন হানিফ যে তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে, তা আর বলতে হয় না।

ছবি: জাহিদুল ইসলাম

পুরান ঢাকার বাসিন্দা হাজি মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭৫ সালে শুরু করেন বিরিয়ানির ব্যবসা। নাজিরাবাজারে যে দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেটির নাম দেন হানিফ বিরিয়ানি। অর্ধশত বছর ধরে দোকানটির খাসির বিরিয়ানি ও তার সুঘ্রাণ মন-পেট দুই-ই ভরাচ্ছে ভোজনরসিকদের।

২০০৫ সালে হানিফ বিরিয়ানির প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর ব্যবসার হাল ধরেন তাঁর ছেলে হাজি মোহাম্মদ ইব্রাহিম রনি। অনেকে বলেন, কয়েক বছর হানিফের স্বাদে নাকি ভাটা পড়েছিল। এই কথা এখন ডাহা মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয় দোকানের ভিড়ভাট্টা দেখলেই। পুরান ঢাকার খ্যাতনামা সব বিরিয়ানির মধ্যে এখন হানিফ যে তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে, তা আর বলতে হয় না।

ছবি: জাহিদুল ইসলাম

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

১৯ মে ২০২৪

অভিভাবকদের জন্য দুঃসংবাদ! জনপ্রিয় অভিধান ওয়েবসাইট Dictionary. com ২০২৫ সালের জন্য বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে, যা মূলত এক ধরনের প্রলাপ!

২ দিন আগে

আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেল-মেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সে নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে এ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ...

৩ দিন আগে

মামুন বিরিয়ানি হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরান ঢাকার এই রেস্তোরাঁটি গরুর তেহারি বিক্রি করে সুনাম কুড়িয়ে নেয়। শুরুর দিকে এক প্লেট তেহারির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা! তাদের তেহারিভর্তি হাঁড়ি খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো মামুন বিরিয়ানির চারটি শাখা পরিচালনা করতে হচ্ছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

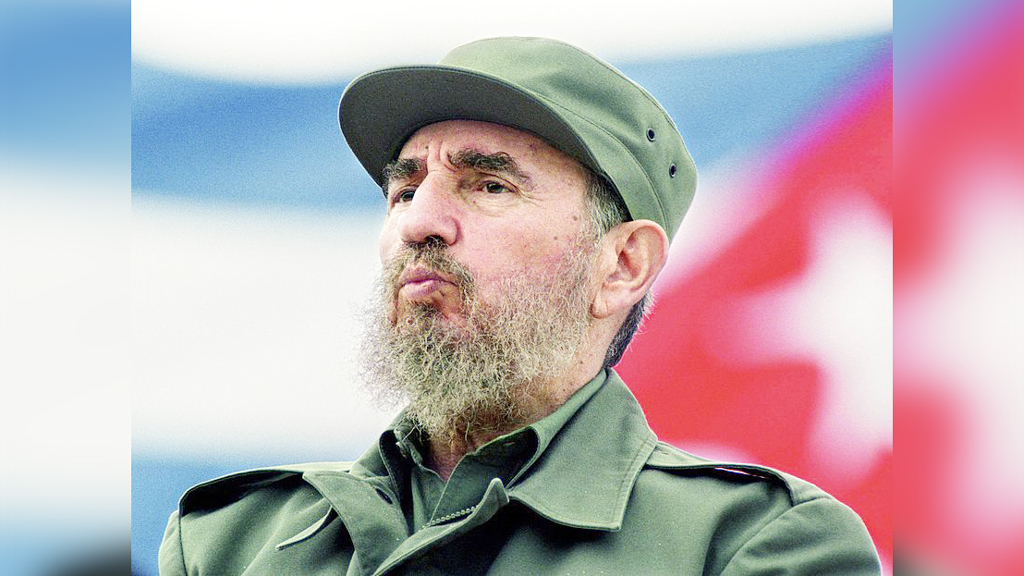

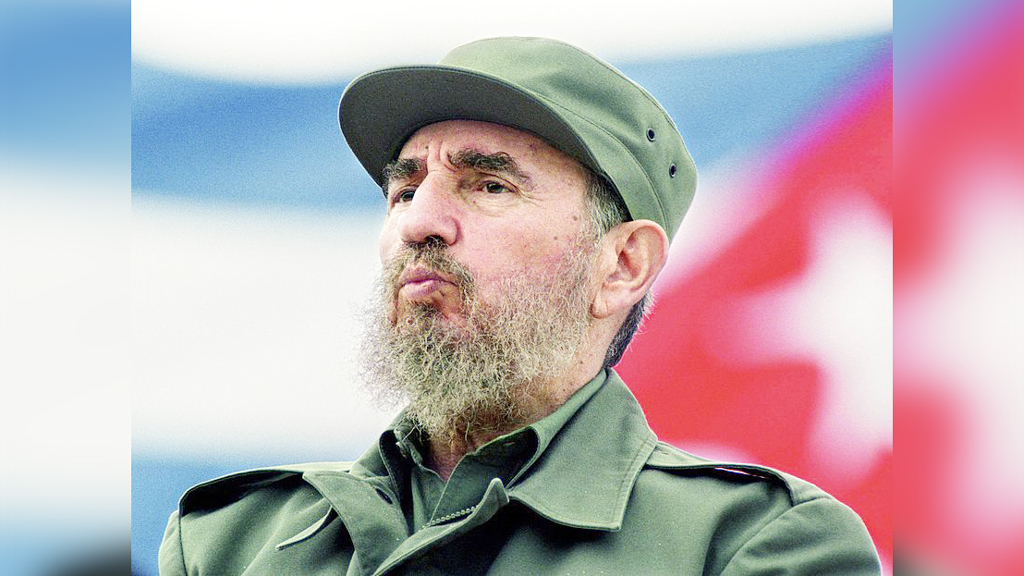

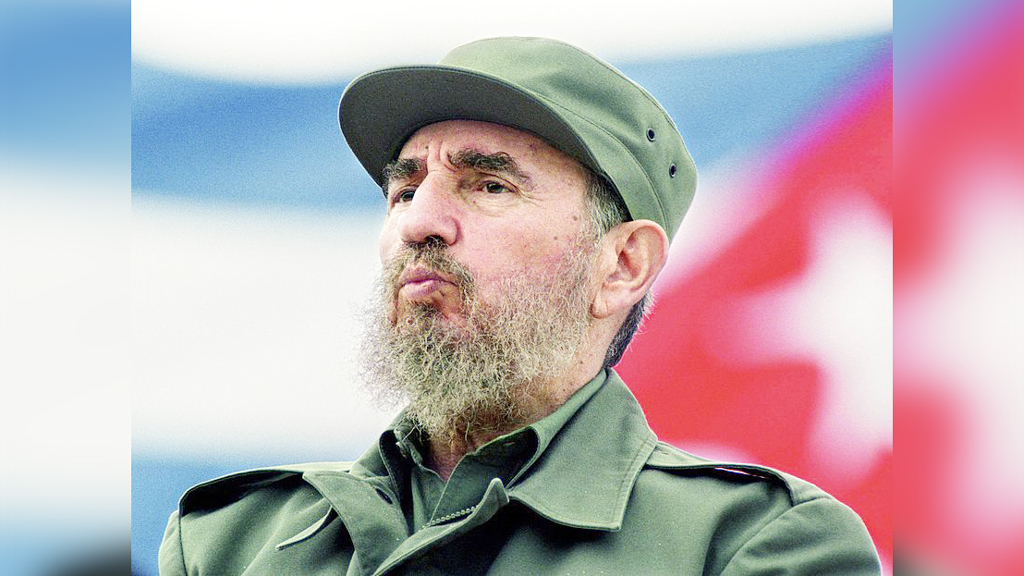

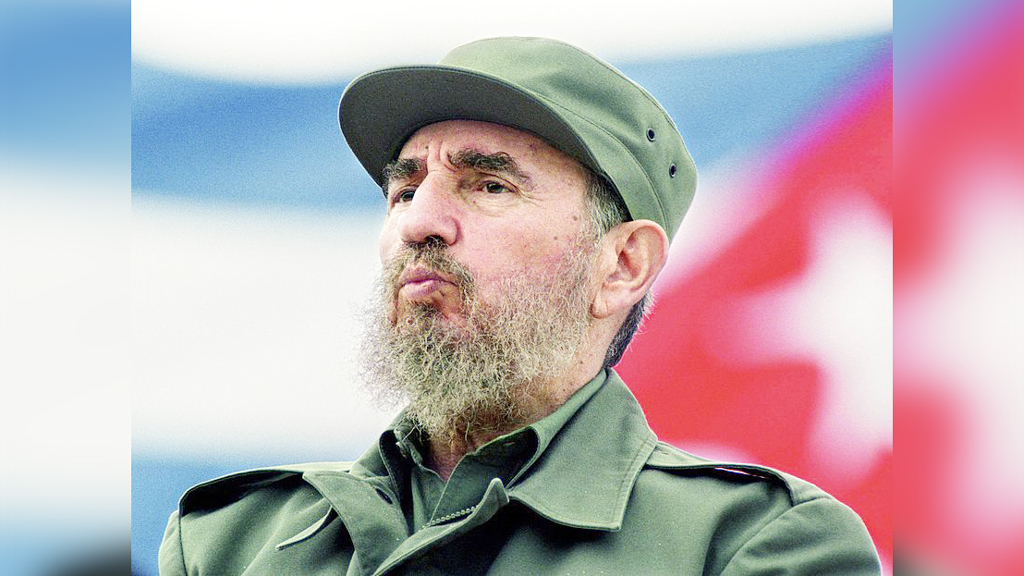

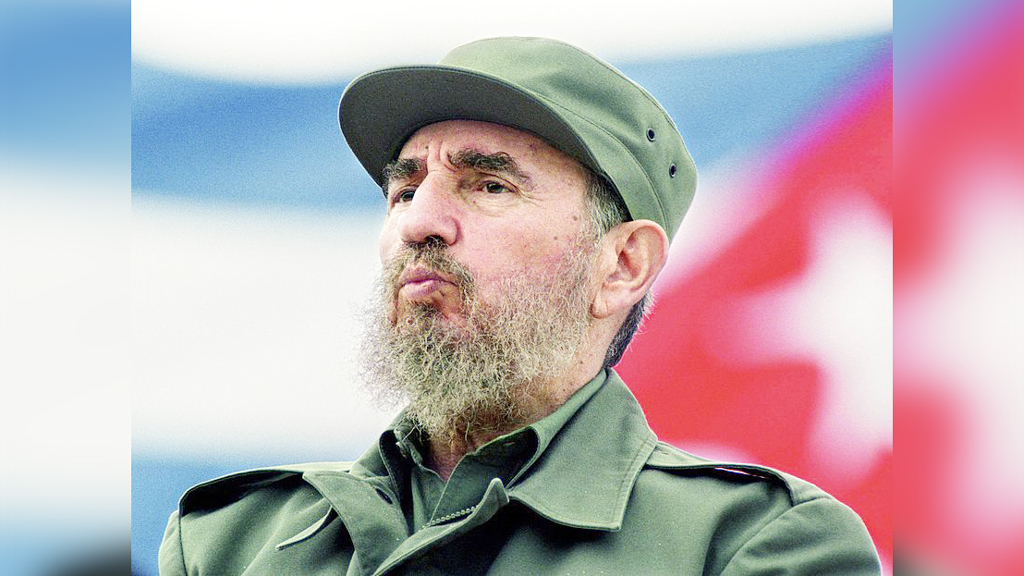

আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেল-মেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সে নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে এ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল সব গরিব ঘরেরই ছেলে। আমাদের গ্রামে আলাদা কোনো বুর্জোয়া বা সামন্তসমাজ ছিল না। সেখানে বিশ থেকে ত্রিশ জন ভূস্বামী ছিল, যারা অবশ্য সব সময় একসঙ্গে থাকত। কিন্তু আমার বাবা ওদের থেকে পৃথক থাকতেন।

... আমি বাইরের মানুষ বলতে বাবার খামারে কাজ করা ওই গরিব মানুষদেরই দেখতাম। আমি হাইতিয়ানদের কুঁড়েঘরে যেতাম। হাইতিয়ানদের বাড়িতে ওদের সঙ্গে বসে একবার খাওয়ার জন্য আমি বেশ বকা খেয়েছিলাম। আমাকে ঠিক সামাজিকতার প্রশ্নে বকা দেওয়া হয়নি, বকা খেয়েছিলাম স্বাস্থ্যগত প্রশ্নে। আমার বাবা-মার শ্রেণির কোনো অহমবোধ ছিল না। তাদের ঠিক ভূস্বামী মানসিকতাও ছিল না।

আমার ভেতর নৈতিকতার ধারণা এসেছে আমার স্কুল এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে, আমার পরিবার থেকেও। খুব ছোটবেলা থেকেই আমাকে বলা হয়েছে কোনোভাবেই মিথ্যা কথা বলা যাবে না। আমার স্কুলের শিক্ষকেরাও তা-ই বলেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মার্ক্সীয় দর্শন বা নৈতিক আদর্শ থেকে বলেননি, বলেছেন ধর্মীয় নৈতিকতার দিক থেকে। তারা আমাকে শিখিয়েছেন কোনটা সঠিক কোনটা ভুল। আমাদের সমাজে এইভাবে ধর্মীয় আবহ থেকে ঐতিহ্যগতভাবে সবাই নৈতিকতার শিক্ষা পায়। যদিও তাতে অনেক অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাও থাকে। ধীরে ধীরে আমার ভেতরে ভুল-শুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা জন্ম নিতে থাকে এবং বেশ কিছু তথাকথিত নৈতিকতাকে আমি ভঙ্গ করতে থাকি। ছোটবেলা থেকেই আমার যেমন নৈতিকতার শিক্ষার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তেমনি নৈতিকতা ভঙ্গের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তথাকথিত নৈতিকতার নামে মানুষের অনেক অনৈতিক কাজ আমি দেখেছি।

সূত্র: শাহাদুজ্জামান কর্তৃক ফিদেল কাস্ত্রোর অনূদিত সাক্ষাৎকার। ‘কথা পরম্পরা’, পৃষ্ঠা-২২৩।

আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেল-মেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সে নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে এ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল সব গরিব ঘরেরই ছেলে। আমাদের গ্রামে আলাদা কোনো বুর্জোয়া বা সামন্তসমাজ ছিল না। সেখানে বিশ থেকে ত্রিশ জন ভূস্বামী ছিল, যারা অবশ্য সব সময় একসঙ্গে থাকত। কিন্তু আমার বাবা ওদের থেকে পৃথক থাকতেন।

... আমি বাইরের মানুষ বলতে বাবার খামারে কাজ করা ওই গরিব মানুষদেরই দেখতাম। আমি হাইতিয়ানদের কুঁড়েঘরে যেতাম। হাইতিয়ানদের বাড়িতে ওদের সঙ্গে বসে একবার খাওয়ার জন্য আমি বেশ বকা খেয়েছিলাম। আমাকে ঠিক সামাজিকতার প্রশ্নে বকা দেওয়া হয়নি, বকা খেয়েছিলাম স্বাস্থ্যগত প্রশ্নে। আমার বাবা-মার শ্রেণির কোনো অহমবোধ ছিল না। তাদের ঠিক ভূস্বামী মানসিকতাও ছিল না।

আমার ভেতর নৈতিকতার ধারণা এসেছে আমার স্কুল এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে, আমার পরিবার থেকেও। খুব ছোটবেলা থেকেই আমাকে বলা হয়েছে কোনোভাবেই মিথ্যা কথা বলা যাবে না। আমার স্কুলের শিক্ষকেরাও তা-ই বলেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মার্ক্সীয় দর্শন বা নৈতিক আদর্শ থেকে বলেননি, বলেছেন ধর্মীয় নৈতিকতার দিক থেকে। তারা আমাকে শিখিয়েছেন কোনটা সঠিক কোনটা ভুল। আমাদের সমাজে এইভাবে ধর্মীয় আবহ থেকে ঐতিহ্যগতভাবে সবাই নৈতিকতার শিক্ষা পায়। যদিও তাতে অনেক অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাও থাকে। ধীরে ধীরে আমার ভেতরে ভুল-শুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা জন্ম নিতে থাকে এবং বেশ কিছু তথাকথিত নৈতিকতাকে আমি ভঙ্গ করতে থাকি। ছোটবেলা থেকেই আমার যেমন নৈতিকতার শিক্ষার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তেমনি নৈতিকতা ভঙ্গের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তথাকথিত নৈতিকতার নামে মানুষের অনেক অনৈতিক কাজ আমি দেখেছি।

সূত্র: শাহাদুজ্জামান কর্তৃক ফিদেল কাস্ত্রোর অনূদিত সাক্ষাৎকার। ‘কথা পরম্পরা’, পৃষ্ঠা-২২৩।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

১৯ মে ২০২৪

অভিভাবকদের জন্য দুঃসংবাদ! জনপ্রিয় অভিধান ওয়েবসাইট Dictionary. com ২০২৫ সালের জন্য বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে, যা মূলত এক ধরনের প্রলাপ!

২ দিন আগে

পুরান ঢাকার বাসিন্দা হাজি মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭৫ সালে শুরু করেন বিরিয়ানির ব্যবসা। নাজিরাবাজারে যে দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেটির নাম দেন হানিফ বিরিয়ানি। অর্ধশত বছর ধরে দোকানটির খাসির বিরিয়ানি ও তার সুঘ্রাণ মন-পেট দুই-ই ভরাচ্ছে ভোজনরসিকদের।

২ দিন আগে

মামুন বিরিয়ানি হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরান ঢাকার এই রেস্তোরাঁটি গরুর তেহারি বিক্রি করে সুনাম কুড়িয়ে নেয়। শুরুর দিকে এক প্লেট তেহারির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা! তাদের তেহারিভর্তি হাঁড়ি খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো মামুন বিরিয়ানির চারটি শাখা পরিচালনা করতে হচ্ছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

মামুন বিরিয়ানি হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরান ঢাকার এই রেস্তোরাঁটি গরুর তেহারি বিক্রি করে সুনাম কুড়িয়ে নেয়। শুরুর দিকে এক প্লেট তেহারির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা! তাদের তেহারিভর্তি হাঁড়ি খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো মামুন বিরিয়ানির চারটি শাখা পরিচালনা করতে হচ্ছে।

একই নামে ঢাকায় আরও বিরিয়ানির দোকান থাকলেও শর্ষের তেলে তৈরি মামুনের তেহারির স্বাদ পাওয়া যায় কেবল নাজিমুদ্দীন রোডের দুটি, নাজিরাবাজার ও এলিফ্যান্ট রোডের একটি করে শাখায়। মামুন বিরিয়ানি হাউসের নব্য সংযোজন গরু ও খাসির কাচ্চি কিংবা মোরগ পোলাও হলেও তেহারির সুঘ্রাণেই সেখানে ছুটে যান ভোজনরসিকেরা। পুরান ঢাকাবাসীর জন্য হোম ডেলিভারির বিশেষ সুবিধা দেয় এই রেস্তোরাঁটি। বিয়েশাদিতে তেহারির ‘ডেগ’ ভাড়া নেবেন? তা-ও সম্ভব।

ছবি: জাহিদুল ইসলাম

মামুন বিরিয়ানি হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরান ঢাকার এই রেস্তোরাঁটি গরুর তেহারি বিক্রি করে সুনাম কুড়িয়ে নেয়। শুরুর দিকে এক প্লেট তেহারির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা! তাদের তেহারিভর্তি হাঁড়ি খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো মামুন বিরিয়ানির চারটি শাখা পরিচালনা করতে হচ্ছে।

একই নামে ঢাকায় আরও বিরিয়ানির দোকান থাকলেও শর্ষের তেলে তৈরি মামুনের তেহারির স্বাদ পাওয়া যায় কেবল নাজিমুদ্দীন রোডের দুটি, নাজিরাবাজার ও এলিফ্যান্ট রোডের একটি করে শাখায়। মামুন বিরিয়ানি হাউসের নব্য সংযোজন গরু ও খাসির কাচ্চি কিংবা মোরগ পোলাও হলেও তেহারির সুঘ্রাণেই সেখানে ছুটে যান ভোজনরসিকেরা। পুরান ঢাকাবাসীর জন্য হোম ডেলিভারির বিশেষ সুবিধা দেয় এই রেস্তোরাঁটি। বিয়েশাদিতে তেহারির ‘ডেগ’ ভাড়া নেবেন? তা-ও সম্ভব।

ছবি: জাহিদুল ইসলাম

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা প্রভৃতি। তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

১৯ মে ২০২৪

অভিভাবকদের জন্য দুঃসংবাদ! জনপ্রিয় অভিধান ওয়েবসাইট Dictionary. com ২০২৫ সালের জন্য বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে, যা মূলত এক ধরনের প্রলাপ!

২ দিন আগে

পুরান ঢাকার বাসিন্দা হাজি মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭৫ সালে শুরু করেন বিরিয়ানির ব্যবসা। নাজিরাবাজারে যে দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেটির নাম দেন হানিফ বিরিয়ানি। অর্ধশত বছর ধরে দোকানটির খাসির বিরিয়ানি ও তার সুঘ্রাণ মন-পেট দুই-ই ভরাচ্ছে ভোজনরসিকদের।

২ দিন আগে

আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেল-মেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সে নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে এ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ...

৩ দিন আগে