আজকের পত্রিকা ডেস্ক

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সাল। যুক্তরাজ্যের সাময়িক পত্রিকা ‘দ্য ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ’ সেদিন প্রথম পাতায় বিরাট করে এক আবিষ্কারের খবর ছাপে। লেখা হয়, গ্রিসের ‘টিরিনস্’ ও ‘মাইসিনে’র মতো প্রাচীন শহর খুঁজে পাওয়া গেছে ভারতে। এটি ছিল প্রায় ৫ হাজার বছর আগেকার দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা আবিষ্কারের কাহিনি। সারা বিশ্বে হইহই রইরই পড়ে গেল সেই খবরে।

এর আগে পর্যন্ত কারও ধারণা ছিল না যে ভারতেও থাকতে পারে হাজার হাজার বছরের পুরোনো কোনো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। লন্ডন নিউজে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) তৎকালীন প্রধান, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল। খবরের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল প্রচুর ছবি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

তবে মি. মার্শাল তাঁর প্রতিবেদনে এটা উল্লেখ করেননি যে সিন্ধু সভ্যতার ওই দুই প্রাচীন শহর আবিষ্কারের কৃতিত্ব আসলে ছিল দুই ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদের। তাঁদের একজন আবার বাঙালি— নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখালদাস ছিলেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী ও প্রশিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি মহেঞ্জোদারো খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্যজন দয়ারাম সাহানি, আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্পা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা ও বিতর্কিত কর্মজীবনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজও উপেক্ষিত।

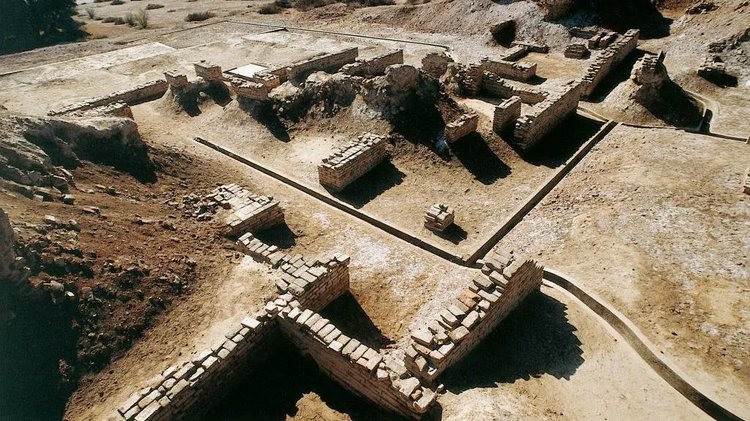

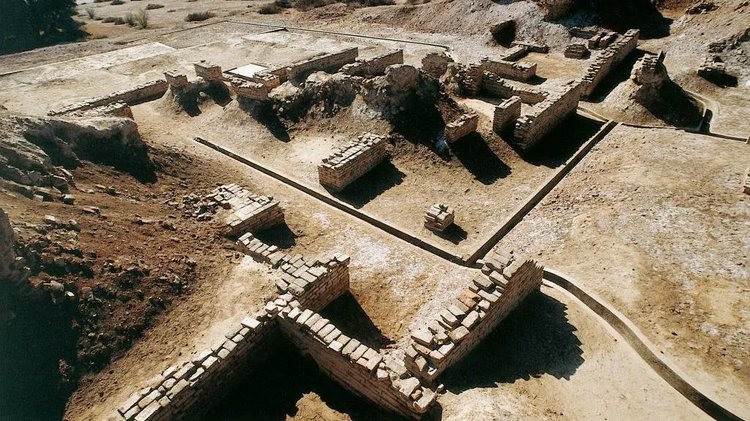

১৯০০ সালের শুরুর দিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে খুঁজে পেয়েছিলেন মহেঞ্জোদারো—সিন্ধি ভাষায় যার অর্থ ‘মৃত মানুষের টিলা’। এটি ছিল ব্রোঞ্জ যুগের সিন্ধু ভ্যালি (হরপ্পা) সভ্যতার সবচেয়ে বড় নগর। একসময় যা বিস্তৃত ছিল উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দুর্দান্ত এক অভিযাত্রী ও প্রত্নলিপি বিশেষজ্ঞ। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ‘আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র (এএসআই) হয়ে কাজ করতেন। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন নিদর্শন, শিলালিপি আর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বেড়াতেন তিনি।

মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার ইতিহাসে বড় অর্জন হলেও এ নিয়ে নানা বিতর্কে ঢাকা পড়েছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন। তাঁর স্বাধীনচেতা স্বভাব আর ঔপনিবেশিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করার কারণে প্রায়ই সমস্যায় পড়তেন তিনি। এতে তাঁর অবদান আড়াল হয়ে যায়—এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস থেকেও হারিয়ে যেতে বসে।

মজার বিষয় হলো, মহেঞ্জোদারো নিয়ে তাঁর প্রতিবেদনগুলো কখনোই প্রকাশ করেনি এএসআই। পরবর্তী সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ পি কে মিশ্র অভিযোগ করেন, তৎকালীন এএসআইয়ের প্রধান জন মার্শাল ইচ্ছাকৃতভাবে এই গবেষণা আড়াল করেন এবং আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিজের নামে তুলে নেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মিশ্র বলেন, ‘বিশ্ব জানে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের কৃতিত্ব মার্শালের। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন ইতিহাসের এক ক্ষুদ্র পাদটীকা করে রাখা হয়েছে।’

বিতর্কিত অধ্যায়

ইতিহাসবিদ নয়নজ্যোতি লাহিড়ীর ‘Finding Forgotten Cities: How the Indus Civilization Was Discovered’ বইয়ে বলা হয়েছে, রাখালদাস ছিলেন স্পষ্টভাষী, কৌশল ও কূটনীতির ঘাটতি ছিল তাঁর। তাঁর ব্যবহারে প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদ বাধত।

বইটিতে বলা হয়, একবার তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি জাদুঘর থেকে শিলালিপি ও চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আবার অন্য একবার কোনো অনুমতি ছাড়াই বাংলার এক জাদুঘর থেকে মূর্তি সরিয়ে নিজের কর্মস্থলে নিতে চেয়েছিলেন।

এ ছাড়া আরেক ঘটনায় অনুমোদন ছাড়াই তিনি পুরোনো একটি চিত্রকর্ম কিনে ফেলেন, যার দাম নিয়েও পরে প্রশ্ন ওঠে। লাহিড়ী লেখেন, রাখালদাস অনেক প্রতিভার অধিকারী হলেও প্রায়ই সবার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসতেন।

শৈশব ও অভিযাত্রার গল্প

১৮৮৫ সালে বাংলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শৈশব কেটেছিল বহরমপুর শহরে। এই শহরের মধ্যযুগীয় নানা স্মৃতিস্তম্ভ তাঁকে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর ভ্রমণপ্রীতি ছিল প্রবল। একবার ‘ভারতে শক জাতির ইতিহাস’বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে নিজেই চলে যান পাশের রাজ্যের জাদুঘরে। সেখানে ঘুরে দেখেন ওই সময়কার শিলালিপি আর ভাস্কর্য।

ইয়ামা পাণ্ডের ‘The Life and Works of Rakhaldas Banerji’ বইয়ে বলা হয়েছে, তিনি ১৯১০ সালে এএসআইয়ে খনন সহকারী হিসেবে যোগ দেন। এরপর দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ১৯১৭ সালে পশ্চিম ভারতের সুপারিনটেনডিং আর্কিওলজিস্ট হন। এই দায়িত্বে থেকেই ১৯১৯ সালে প্রথম মহেঞ্জোদারো পরিদর্শনে যান।

পরবর্তী কয়েক বছরে সেখানে খননকাজ চালিয়ে আবিষ্কার করেন প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ, মুদ্রা, সিল, মৃৎপাত্র ও সূক্ষ্ম হাতিয়ার।

১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে মহেঞ্জোদারো নগরের একাধিক স্তরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো স্তরটি ছিল আজ থেকে প্রায় ৫৩০০ বছর আগে গড়ে ওঠা। তখনো ইতিহাসবিদেরা জানতেন না, সিন্ধু সভ্যতা এত বিস্তৃত ছিল। আজ জানা যায়, সিন্ধু উপত্যকা ধরে প্রায় ৩ লাখ ৮৬ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা।

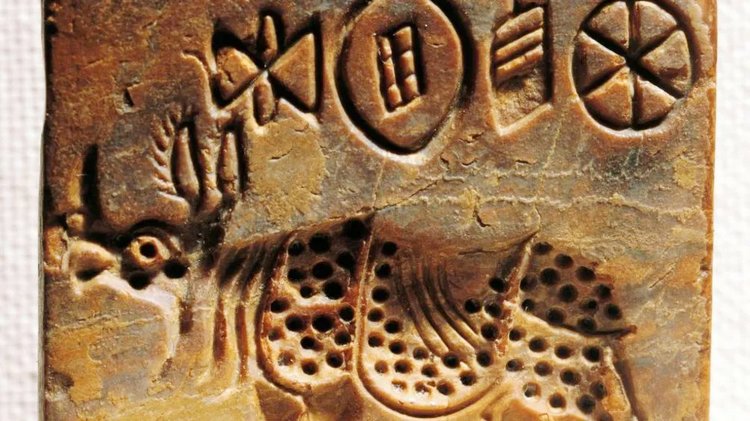

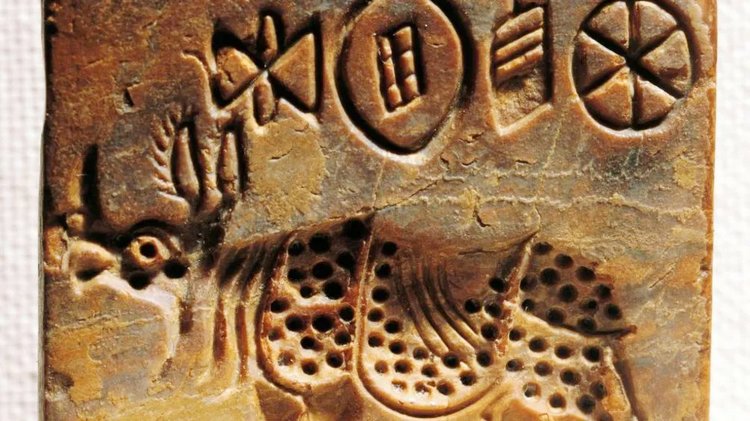

রাখালদাসের খননকাজে পাওয়া তিনটি সিলে হরপ্পা থেকে পাওয়া সিলের মতোই প্রতীক ও লিপি ছিল। এতে প্রমাণ হয়, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা একই সভ্যতার অংশ।

চাকরিতে বদলি, বিতর্ক ও অপবাদ

১৯২৪ সালে মহেঞ্জোদারো প্রকল্পের অর্থ শেষ হয়ে যায়। এরপর রাখালদাসকে বদলি করা হয় পূর্ব ভারতে। ইয়ামা পাণ্ডের বইয়ে বলা হয়, এরপর আর মহেঞ্জোদারোর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

তবে নয়নজ্যোতি লাহিড়ী লেখেন, বাজেট ব্যবস্থাপনা নিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে পড়ায় নিজেই বদলির অনুরোধ করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ব্যয়ের হিসাব ছিল অনিয়মিত।

জানা যায়, খনন তহবিলের টাকা দিয়ে অফিসের আসবাবপত্র কিনেছিলেন। এ ছাড়া ভ্রমণের ব্যয় ছিল অস্বাভাবিক। ঊর্ধ্বতনদের কাছে এই খরচের সাফাই দিতে পারেননি। ফলে শাস্তির মুখে পড়ে নিজেই বদলির অনুরোধ জানান। পরে তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক নানা প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চুরিকাণ্ড ও পদত্যাগ

১৯২৫ সালে মধ্যপ্রদেশের এক বিখ্যাত হিন্দু মন্দির পরিদর্শনে যান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন দুই সহকারী ও দুজন শ্রমিক। সেখান থেকে একটি বৌদ্ধ দেবীর পাথরের মূর্তি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়।

অভিযোগ ওঠে, মূর্তি চুরির সঙ্গে তিনিই জড়িত। যদিও তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মূর্তিটি পরে কলকাতায় উদ্ধার হয়। তবুও জন মার্শালের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯২৭ সালে এএসআই ছাড়ার পর আর্থিক সংকটে পড়েন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাসবিদ তপতী গুহঠাকুরতা ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ভালো খাবার, ঘোড়ার গাড়ি আর বন্ধুদের পেছনে ঢালতেন প্রচুর টাকা। নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখেননি।’

১৯২৮ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মাথায় ১৯৩০ সালে ৪৫ বছর বয়সে মারা যান এই প্রত্নতত্ত্ববিদ।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সাল। যুক্তরাজ্যের সাময়িক পত্রিকা ‘দ্য ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ’ সেদিন প্রথম পাতায় বিরাট করে এক আবিষ্কারের খবর ছাপে। লেখা হয়, গ্রিসের ‘টিরিনস্’ ও ‘মাইসিনে’র মতো প্রাচীন শহর খুঁজে পাওয়া গেছে ভারতে। এটি ছিল প্রায় ৫ হাজার বছর আগেকার দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা আবিষ্কারের কাহিনি। সারা বিশ্বে হইহই রইরই পড়ে গেল সেই খবরে।

এর আগে পর্যন্ত কারও ধারণা ছিল না যে ভারতেও থাকতে পারে হাজার হাজার বছরের পুরোনো কোনো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। লন্ডন নিউজে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) তৎকালীন প্রধান, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল। খবরের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল প্রচুর ছবি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

তবে মি. মার্শাল তাঁর প্রতিবেদনে এটা উল্লেখ করেননি যে সিন্ধু সভ্যতার ওই দুই প্রাচীন শহর আবিষ্কারের কৃতিত্ব আসলে ছিল দুই ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদের। তাঁদের একজন আবার বাঙালি— নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখালদাস ছিলেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী ও প্রশিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি মহেঞ্জোদারো খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্যজন দয়ারাম সাহানি, আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্পা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা ও বিতর্কিত কর্মজীবনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজও উপেক্ষিত।

১৯০০ সালের শুরুর দিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে খুঁজে পেয়েছিলেন মহেঞ্জোদারো—সিন্ধি ভাষায় যার অর্থ ‘মৃত মানুষের টিলা’। এটি ছিল ব্রোঞ্জ যুগের সিন্ধু ভ্যালি (হরপ্পা) সভ্যতার সবচেয়ে বড় নগর। একসময় যা বিস্তৃত ছিল উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দুর্দান্ত এক অভিযাত্রী ও প্রত্নলিপি বিশেষজ্ঞ। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ‘আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র (এএসআই) হয়ে কাজ করতেন। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন নিদর্শন, শিলালিপি আর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বেড়াতেন তিনি।

মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার ইতিহাসে বড় অর্জন হলেও এ নিয়ে নানা বিতর্কে ঢাকা পড়েছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন। তাঁর স্বাধীনচেতা স্বভাব আর ঔপনিবেশিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করার কারণে প্রায়ই সমস্যায় পড়তেন তিনি। এতে তাঁর অবদান আড়াল হয়ে যায়—এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস থেকেও হারিয়ে যেতে বসে।

মজার বিষয় হলো, মহেঞ্জোদারো নিয়ে তাঁর প্রতিবেদনগুলো কখনোই প্রকাশ করেনি এএসআই। পরবর্তী সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ পি কে মিশ্র অভিযোগ করেন, তৎকালীন এএসআইয়ের প্রধান জন মার্শাল ইচ্ছাকৃতভাবে এই গবেষণা আড়াল করেন এবং আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিজের নামে তুলে নেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মিশ্র বলেন, ‘বিশ্ব জানে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের কৃতিত্ব মার্শালের। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন ইতিহাসের এক ক্ষুদ্র পাদটীকা করে রাখা হয়েছে।’

বিতর্কিত অধ্যায়

ইতিহাসবিদ নয়নজ্যোতি লাহিড়ীর ‘Finding Forgotten Cities: How the Indus Civilization Was Discovered’ বইয়ে বলা হয়েছে, রাখালদাস ছিলেন স্পষ্টভাষী, কৌশল ও কূটনীতির ঘাটতি ছিল তাঁর। তাঁর ব্যবহারে প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদ বাধত।

বইটিতে বলা হয়, একবার তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি জাদুঘর থেকে শিলালিপি ও চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আবার অন্য একবার কোনো অনুমতি ছাড়াই বাংলার এক জাদুঘর থেকে মূর্তি সরিয়ে নিজের কর্মস্থলে নিতে চেয়েছিলেন।

এ ছাড়া আরেক ঘটনায় অনুমোদন ছাড়াই তিনি পুরোনো একটি চিত্রকর্ম কিনে ফেলেন, যার দাম নিয়েও পরে প্রশ্ন ওঠে। লাহিড়ী লেখেন, রাখালদাস অনেক প্রতিভার অধিকারী হলেও প্রায়ই সবার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসতেন।

শৈশব ও অভিযাত্রার গল্প

১৮৮৫ সালে বাংলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শৈশব কেটেছিল বহরমপুর শহরে। এই শহরের মধ্যযুগীয় নানা স্মৃতিস্তম্ভ তাঁকে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর ভ্রমণপ্রীতি ছিল প্রবল। একবার ‘ভারতে শক জাতির ইতিহাস’বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে নিজেই চলে যান পাশের রাজ্যের জাদুঘরে। সেখানে ঘুরে দেখেন ওই সময়কার শিলালিপি আর ভাস্কর্য।

ইয়ামা পাণ্ডের ‘The Life and Works of Rakhaldas Banerji’ বইয়ে বলা হয়েছে, তিনি ১৯১০ সালে এএসআইয়ে খনন সহকারী হিসেবে যোগ দেন। এরপর দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ১৯১৭ সালে পশ্চিম ভারতের সুপারিনটেনডিং আর্কিওলজিস্ট হন। এই দায়িত্বে থেকেই ১৯১৯ সালে প্রথম মহেঞ্জোদারো পরিদর্শনে যান।

পরবর্তী কয়েক বছরে সেখানে খননকাজ চালিয়ে আবিষ্কার করেন প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ, মুদ্রা, সিল, মৃৎপাত্র ও সূক্ষ্ম হাতিয়ার।

১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে মহেঞ্জোদারো নগরের একাধিক স্তরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো স্তরটি ছিল আজ থেকে প্রায় ৫৩০০ বছর আগে গড়ে ওঠা। তখনো ইতিহাসবিদেরা জানতেন না, সিন্ধু সভ্যতা এত বিস্তৃত ছিল। আজ জানা যায়, সিন্ধু উপত্যকা ধরে প্রায় ৩ লাখ ৮৬ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা।

রাখালদাসের খননকাজে পাওয়া তিনটি সিলে হরপ্পা থেকে পাওয়া সিলের মতোই প্রতীক ও লিপি ছিল। এতে প্রমাণ হয়, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা একই সভ্যতার অংশ।

চাকরিতে বদলি, বিতর্ক ও অপবাদ

১৯২৪ সালে মহেঞ্জোদারো প্রকল্পের অর্থ শেষ হয়ে যায়। এরপর রাখালদাসকে বদলি করা হয় পূর্ব ভারতে। ইয়ামা পাণ্ডের বইয়ে বলা হয়, এরপর আর মহেঞ্জোদারোর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

তবে নয়নজ্যোতি লাহিড়ী লেখেন, বাজেট ব্যবস্থাপনা নিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে পড়ায় নিজেই বদলির অনুরোধ করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ব্যয়ের হিসাব ছিল অনিয়মিত।

জানা যায়, খনন তহবিলের টাকা দিয়ে অফিসের আসবাবপত্র কিনেছিলেন। এ ছাড়া ভ্রমণের ব্যয় ছিল অস্বাভাবিক। ঊর্ধ্বতনদের কাছে এই খরচের সাফাই দিতে পারেননি। ফলে শাস্তির মুখে পড়ে নিজেই বদলির অনুরোধ জানান। পরে তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক নানা প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চুরিকাণ্ড ও পদত্যাগ

১৯২৫ সালে মধ্যপ্রদেশের এক বিখ্যাত হিন্দু মন্দির পরিদর্শনে যান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন দুই সহকারী ও দুজন শ্রমিক। সেখান থেকে একটি বৌদ্ধ দেবীর পাথরের মূর্তি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়।

অভিযোগ ওঠে, মূর্তি চুরির সঙ্গে তিনিই জড়িত। যদিও তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মূর্তিটি পরে কলকাতায় উদ্ধার হয়। তবুও জন মার্শালের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯২৭ সালে এএসআই ছাড়ার পর আর্থিক সংকটে পড়েন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাসবিদ তপতী গুহঠাকুরতা ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ভালো খাবার, ঘোড়ার গাড়ি আর বন্ধুদের পেছনে ঢালতেন প্রচুর টাকা। নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখেননি।’

১৯২৮ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মাথায় ১৯৩০ সালে ৪৫ বছর বয়সে মারা যান এই প্রত্নতত্ত্ববিদ।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

২০২১ সালে নাসার পাঠানো পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহের জেজেরো ক্রেটারে অবতরণ করে। জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন অনুসন্ধানের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যও পরীক্ষা করছে এই রোভার। এটিতে সংযুক্ত সুপারক্যাম যন্ত্রের অডিও ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং...

১২ দিন আগে

নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষের মস্তিষ্ক মোট পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব অতিক্রম করে। এর মধ্যে কিশোর বয়স বা ‘অ্যাডোলেসেন্স’ আমাদের টেনে নিয়ে যায় ত্রিশের কোঠায়। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার প্রধান চারটি মোড় আসে পর্যায়ক্রমে

১৫ দিন আগে

সব ভূমিকম্পের সঙ্গেই যে ফোরশক হবে, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ফোরশক ছাড়াই একটিমাত্র শক্তিশালী কম্পন (মেইনশক) দেখা যায়। এই কারণেই, ফোরশকগুলো মেইনশকের আগে ঘটলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না।

১৭ দিন আগে

মানুষ থেকে শিম্পাঞ্জি, এমনকি মেরু ভালুক বা নেকড়ে পর্যন্ত—চুম্বন এক সর্বজনীন আচরণ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আচরণের জন্ম কবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

২১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মঙ্গল গ্রহে প্রথমবারের মতো বজ্রপাত শনাক্ত করার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, লাল গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ ধরা পড়েছে, যা ইঙ্গিত দেয়—মঙ্গলেও পৃথিবীর মতো বজ্রপাত হতে পারে।

২০২১ সালে নাসার পাঠানো পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহের জেজেরো ক্রেটারে অবতরণ করে। জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন অনুসন্ধানের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যও পরীক্ষা করছে এই রোভার। এটিতে সংযুক্ত সুপারক্যাম যন্ত্রের অডিও ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং থেকে বিজ্ঞানীরা এবার বৈদ্যুতিক ঝলক শনাক্ত করেছেন।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, ফ্রান্সের একদল গবেষক নাসা রোভারের সংগৃহীত দুই মঙ্গল বছর—অর্থাৎ পৃথিবীর হিসেবে ১ হাজার ৩৭৪ দিনের মোট ২৮ ঘণ্টার অডিও রেকর্ডিং বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, এই বিদ্যুৎ চমক সাধারণত মঙ্গলের ডাস্ট ডেভিল বা ধুলিঝড়ের সামনের অংশে দেখা যায়। ডাস্ট ডেভিল মূলত উত্তপ্ত বায়ু ওপরে উঠতে উঠতে ছোট ঘূর্ণিবাতাস তৈরি করে, যার অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক দলটির প্রধান লেখক ড. ব্যাপ্টিস্ট চিদে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই বিচ্ছুরণগুলো একটি বড় ধরনের আবিষ্কার, যা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল, জলবায়ু, সম্ভাব্য বাসযোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের রোবটিক ও মানব অনুসন্ধানের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী—এই আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবী, শনি ও বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গল গ্রহ সেই তালিকায় যুক্ত হলো—যেসব গ্রহে ইতিমধ্যেই বায়ুমণ্ডলীয় বজ্রপাতের কার্যকলাপ নিশ্চিত হওয়া গেছে।

তবে সন্দেহের জায়গাও রয়েছে। পার্টিকল ফিজিসিস্ট ড. ড্যানিয়েল প্রিটচার্ড নেচার সাময়িকীতে লিখেছেন—অডিও রেকর্ডিংগুলো ধুলোর ঘর্ষণে সৃষ্টি হওয়া বিচ্ছুরণের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিলেও দৃশ্যমান প্রমাণ না থাকায় কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তাঁর মতে, এ ক্ষেত্রের দীর্ঘ ইতিহাস বিবেচনায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও কিছুদিন চলবে।

এর আগে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মঙ্গল গ্রহের কিছু শিলায় অদ্ভুত দাগ আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। ‘লেপার্ড স্পট’ ও ‘পপি সিড’ নাম দেওয়া এসব দাগে এমন কিছু খনিজ পাওয়া গেছে, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি এবং এই কার্যকলাপ প্রাচীন জীবাণুর উপস্থিতিরও ইঙ্গিত দিতে পারে। তবে সেগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভূপ্রক্রিয়ায়ও জন্ম নিতে পারে। যদিও নাসা বলছে—এগুলো এখন পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে জীবনের সবচেয়ে জোরালো সম্ভাব্য চিহ্ন।

বর্তমানে মঙ্গল গ্রহ শীতল ও শুষ্ক মরুভূমি। কিন্তু বিলিয়ন বছর আগে গ্রহটিতে ঘন বাতাস, নদী-নালা ও হ্রদের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। সেই কারণেই মঙ্গলের জেজেরো ক্রেটারে পারসিভিয়ারেন্সের অনুসন্ধান বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মঙ্গল গ্রহে প্রথমবারের মতো বজ্রপাত শনাক্ত করার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, লাল গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ ধরা পড়েছে, যা ইঙ্গিত দেয়—মঙ্গলেও পৃথিবীর মতো বজ্রপাত হতে পারে।

২০২১ সালে নাসার পাঠানো পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহের জেজেরো ক্রেটারে অবতরণ করে। জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন অনুসন্ধানের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যও পরীক্ষা করছে এই রোভার। এটিতে সংযুক্ত সুপারক্যাম যন্ত্রের অডিও ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং থেকে বিজ্ঞানীরা এবার বৈদ্যুতিক ঝলক শনাক্ত করেছেন।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, ফ্রান্সের একদল গবেষক নাসা রোভারের সংগৃহীত দুই মঙ্গল বছর—অর্থাৎ পৃথিবীর হিসেবে ১ হাজার ৩৭৪ দিনের মোট ২৮ ঘণ্টার অডিও রেকর্ডিং বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, এই বিদ্যুৎ চমক সাধারণত মঙ্গলের ডাস্ট ডেভিল বা ধুলিঝড়ের সামনের অংশে দেখা যায়। ডাস্ট ডেভিল মূলত উত্তপ্ত বায়ু ওপরে উঠতে উঠতে ছোট ঘূর্ণিবাতাস তৈরি করে, যার অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক দলটির প্রধান লেখক ড. ব্যাপ্টিস্ট চিদে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই বিচ্ছুরণগুলো একটি বড় ধরনের আবিষ্কার, যা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল, জলবায়ু, সম্ভাব্য বাসযোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের রোবটিক ও মানব অনুসন্ধানের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী—এই আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবী, শনি ও বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গল গ্রহ সেই তালিকায় যুক্ত হলো—যেসব গ্রহে ইতিমধ্যেই বায়ুমণ্ডলীয় বজ্রপাতের কার্যকলাপ নিশ্চিত হওয়া গেছে।

তবে সন্দেহের জায়গাও রয়েছে। পার্টিকল ফিজিসিস্ট ড. ড্যানিয়েল প্রিটচার্ড নেচার সাময়িকীতে লিখেছেন—অডিও রেকর্ডিংগুলো ধুলোর ঘর্ষণে সৃষ্টি হওয়া বিচ্ছুরণের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিলেও দৃশ্যমান প্রমাণ না থাকায় কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তাঁর মতে, এ ক্ষেত্রের দীর্ঘ ইতিহাস বিবেচনায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও কিছুদিন চলবে।

এর আগে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মঙ্গল গ্রহের কিছু শিলায় অদ্ভুত দাগ আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। ‘লেপার্ড স্পট’ ও ‘পপি সিড’ নাম দেওয়া এসব দাগে এমন কিছু খনিজ পাওয়া গেছে, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি এবং এই কার্যকলাপ প্রাচীন জীবাণুর উপস্থিতিরও ইঙ্গিত দিতে পারে। তবে সেগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভূপ্রক্রিয়ায়ও জন্ম নিতে পারে। যদিও নাসা বলছে—এগুলো এখন পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে জীবনের সবচেয়ে জোরালো সম্ভাব্য চিহ্ন।

বর্তমানে মঙ্গল গ্রহ শীতল ও শুষ্ক মরুভূমি। কিন্তু বিলিয়ন বছর আগে গ্রহটিতে ঘন বাতাস, নদী-নালা ও হ্রদের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। সেই কারণেই মঙ্গলের জেজেরো ক্রেটারে পারসিভিয়ারেন্সের অনুসন্ধান বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা ও বিতর্কিত কর্মজীবনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজও উপেক্ষিত।

১৯ এপ্রিল ২০২৫

নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষের মস্তিষ্ক মোট পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব অতিক্রম করে। এর মধ্যে কিশোর বয়স বা ‘অ্যাডোলেসেন্স’ আমাদের টেনে নিয়ে যায় ত্রিশের কোঠায়। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার প্রধান চারটি মোড় আসে পর্যায়ক্রমে

১৫ দিন আগে

সব ভূমিকম্পের সঙ্গেই যে ফোরশক হবে, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ফোরশক ছাড়াই একটিমাত্র শক্তিশালী কম্পন (মেইনশক) দেখা যায়। এই কারণেই, ফোরশকগুলো মেইনশকের আগে ঘটলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না।

১৭ দিন আগে

মানুষ থেকে শিম্পাঞ্জি, এমনকি মেরু ভালুক বা নেকড়ে পর্যন্ত—চুম্বন এক সর্বজনীন আচরণ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আচরণের জন্ম কবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

২১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষের মস্তিষ্ক মোট পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব অতিক্রম করে। এর মধ্যে কিশোর বয়স বা ‘অ্যাডোলেসেন্স’ আমাদের টেনে নিয়ে যায় ত্রিশের কোঠায়। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার প্রধান চারটি মোড় আসে পর্যায়ক্রমে ৯, ৩২, ৬৬ ও ৮৩ বছর বয়সে।

এ বিষয়ে আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণাটিতে ৪ হাজার মানুষের ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্কের স্ক্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, মস্তিষ্ক আজীবন পরিবর্তনশীল হলেও এই পরিবর্তন কোনো সরলরেখার মতো ঘটে না, বরং আলাদা আলাদা পাঁচটি ‘মস্তিষ্ক-পর্বে’ তা রূপ নেয়।

গবেষণায় চিহ্নিত পাঁচটি পর্ব হলো—১. জন্ম থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত ‘শৈশব’। ২. বয়স ৯ থেকে ৩২ বছর পর্যন্ত ‘কৈশোর’। ৩. বয়স ৩২ থেকে ৬৬ বছর পর্যন্ত ‘প্রাপ্তবয়স্ক’। ৪. বয়স ৬৬ থেকে ৮৩ বছর পর্যন্ত বার্ধক্যের প্রাথমিক পর্যায়। ৫. বয়স ৮৩ থেকে পরবর্তী যেকোনো সময় বার্ধক্যের শেষ পর্যায়।

এর মধ্যে শৈশবে তথা জন্ম থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কের আকার দ্রুত বাড়ে। পাশাপাশি জীবনের শুরুতে যেসব অতিরিক্ত ‘সিন্যাপস’ বা মস্তিষ্কে বার্তা আদান-প্রদানের সেতু তৈরি হয়েছিল, সেগুলো ছাঁটাই হওয়া শুরু করে। ফলে মস্তিষ্ক অনেকটা এলোমেলোভাবে কাজ করে—ঠিক যেমন একটি শিশু পার্কে হাঁটতে হাঁটতে দিক হারিয়ে ফেলে।

কৈশোর যখন শুরু হয়, অর্থাৎ ৯ বছর বয়স থেকে হঠাৎ করে মস্তিষ্কের সংযোগগুলো অতি দক্ষ হয়ে ওঠে। গবেষকদের মতে, মানুষের জীবনে এটিই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। এ সময় তাই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে।

দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হতো, কিশোর বয়স শুধু ১৮-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু পরে বোঝা যায়, এই বয়স ২০–এর কোঠায়ও থাকে। নতুন গবেষণাটি বলছে, মস্তিষ্কের অ্যাডোলেসেন্স বা কৈশোর পর্যায় শেষ হয় ৩২ বছরের কাছাকাছি সময়ে। এ সময়ে মস্তিষ্কের দক্ষতা শীর্ষে পৌঁছায়।

৩২ থেকে ৬৬ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্ক তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকে। পরিবর্তনের গতি ধীর হয়ে আসে। এ সময়কে গবেষকেরা বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের স্থিতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

৬৬ বছর বয়সের পর মানুষের মস্তিষ্কের কাজের ধরন একসঙ্গে সমন্বিত থাকার বদলে আলাদা আলাদা অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। যেন একটি ব্যান্ডের সদস্যরা নিজেদের একক ক্যারিয়ার শুরু করেছে। এই বয়স থেকেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক ঝুঁকি দেখা দিতে থাকে।

৮৩ বছরের পরের পর্যায় সম্পর্কে তুলনামূলক কম ডেটা সংগ্রহ করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে দেখা গেছে, এ সময়ে মস্তিষ্কের বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয় এবং সংযোগগুলো আরও দুর্বল হতে থাকে।

গবেষণা দলের সদস্য ড. অ্যালেক্সা মাউজলি বলেন, মস্তিষ্ক জীবনের প্রতিটি ধাপে নিজের সংযোগগুলো বদলে নেয়। এভাবে কখনো তা শক্তিশালী, কখনো তা দুর্বল হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন একরকম নয়; এটির স্পষ্ট কিছু পর্ব রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গবেষণা মানসিক রোগ, স্নায়বিক ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলো আরও ভালোভাবে বোঝার নতুন পথ খুলে দিতে পারে। স্ক্যানের বিশাল পরিসরই প্রথমবারের মতো মস্তিষ্কের এই পাঁচটি স্পষ্ট পর্বকে সামনে এনেছে।

নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষের মস্তিষ্ক মোট পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব অতিক্রম করে। এর মধ্যে কিশোর বয়স বা ‘অ্যাডোলেসেন্স’ আমাদের টেনে নিয়ে যায় ত্রিশের কোঠায়। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার প্রধান চারটি মোড় আসে পর্যায়ক্রমে ৯, ৩২, ৬৬ ও ৮৩ বছর বয়সে।

এ বিষয়ে আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণাটিতে ৪ হাজার মানুষের ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্কের স্ক্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, মস্তিষ্ক আজীবন পরিবর্তনশীল হলেও এই পরিবর্তন কোনো সরলরেখার মতো ঘটে না, বরং আলাদা আলাদা পাঁচটি ‘মস্তিষ্ক-পর্বে’ তা রূপ নেয়।

গবেষণায় চিহ্নিত পাঁচটি পর্ব হলো—১. জন্ম থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত ‘শৈশব’। ২. বয়স ৯ থেকে ৩২ বছর পর্যন্ত ‘কৈশোর’। ৩. বয়স ৩২ থেকে ৬৬ বছর পর্যন্ত ‘প্রাপ্তবয়স্ক’। ৪. বয়স ৬৬ থেকে ৮৩ বছর পর্যন্ত বার্ধক্যের প্রাথমিক পর্যায়। ৫. বয়স ৮৩ থেকে পরবর্তী যেকোনো সময় বার্ধক্যের শেষ পর্যায়।

এর মধ্যে শৈশবে তথা জন্ম থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কের আকার দ্রুত বাড়ে। পাশাপাশি জীবনের শুরুতে যেসব অতিরিক্ত ‘সিন্যাপস’ বা মস্তিষ্কে বার্তা আদান-প্রদানের সেতু তৈরি হয়েছিল, সেগুলো ছাঁটাই হওয়া শুরু করে। ফলে মস্তিষ্ক অনেকটা এলোমেলোভাবে কাজ করে—ঠিক যেমন একটি শিশু পার্কে হাঁটতে হাঁটতে দিক হারিয়ে ফেলে।

কৈশোর যখন শুরু হয়, অর্থাৎ ৯ বছর বয়স থেকে হঠাৎ করে মস্তিষ্কের সংযোগগুলো অতি দক্ষ হয়ে ওঠে। গবেষকদের মতে, মানুষের জীবনে এটিই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। এ সময় তাই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে।

দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হতো, কিশোর বয়স শুধু ১৮-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু পরে বোঝা যায়, এই বয়স ২০–এর কোঠায়ও থাকে। নতুন গবেষণাটি বলছে, মস্তিষ্কের অ্যাডোলেসেন্স বা কৈশোর পর্যায় শেষ হয় ৩২ বছরের কাছাকাছি সময়ে। এ সময়ে মস্তিষ্কের দক্ষতা শীর্ষে পৌঁছায়।

৩২ থেকে ৬৬ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্ক তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকে। পরিবর্তনের গতি ধীর হয়ে আসে। এ সময়কে গবেষকেরা বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের স্থিতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

৬৬ বছর বয়সের পর মানুষের মস্তিষ্কের কাজের ধরন একসঙ্গে সমন্বিত থাকার বদলে আলাদা আলাদা অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। যেন একটি ব্যান্ডের সদস্যরা নিজেদের একক ক্যারিয়ার শুরু করেছে। এই বয়স থেকেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক ঝুঁকি দেখা দিতে থাকে।

৮৩ বছরের পরের পর্যায় সম্পর্কে তুলনামূলক কম ডেটা সংগ্রহ করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে দেখা গেছে, এ সময়ে মস্তিষ্কের বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয় এবং সংযোগগুলো আরও দুর্বল হতে থাকে।

গবেষণা দলের সদস্য ড. অ্যালেক্সা মাউজলি বলেন, মস্তিষ্ক জীবনের প্রতিটি ধাপে নিজের সংযোগগুলো বদলে নেয়। এভাবে কখনো তা শক্তিশালী, কখনো তা দুর্বল হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন একরকম নয়; এটির স্পষ্ট কিছু পর্ব রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গবেষণা মানসিক রোগ, স্নায়বিক ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলো আরও ভালোভাবে বোঝার নতুন পথ খুলে দিতে পারে। স্ক্যানের বিশাল পরিসরই প্রথমবারের মতো মস্তিষ্কের এই পাঁচটি স্পষ্ট পর্বকে সামনে এনেছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা ও বিতর্কিত কর্মজীবনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজও উপেক্ষিত।

১৯ এপ্রিল ২০২৫

২০২১ সালে নাসার পাঠানো পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহের জেজেরো ক্রেটারে অবতরণ করে। জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন অনুসন্ধানের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যও পরীক্ষা করছে এই রোভার। এটিতে সংযুক্ত সুপারক্যাম যন্ত্রের অডিও ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং...

১২ দিন আগে

সব ভূমিকম্পের সঙ্গেই যে ফোরশক হবে, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ফোরশক ছাড়াই একটিমাত্র শক্তিশালী কম্পন (মেইনশক) দেখা যায়। এই কারণেই, ফোরশকগুলো মেইনশকের আগে ঘটলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না।

১৭ দিন আগে

মানুষ থেকে শিম্পাঞ্জি, এমনকি মেরু ভালুক বা নেকড়ে পর্যন্ত—চুম্বন এক সর্বজনীন আচরণ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আচরণের জন্ম কবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

২১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

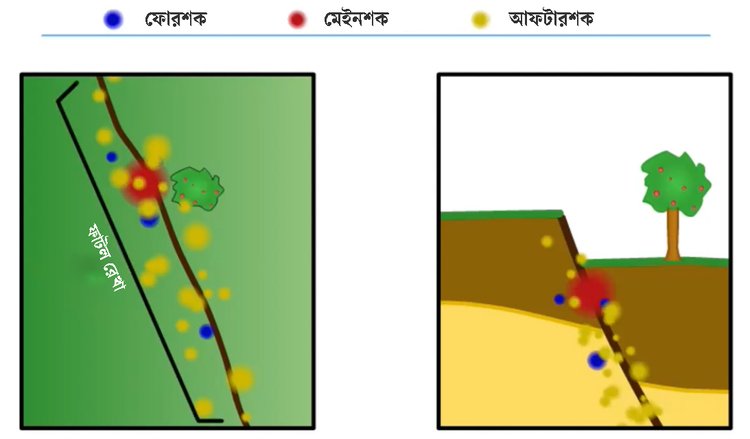

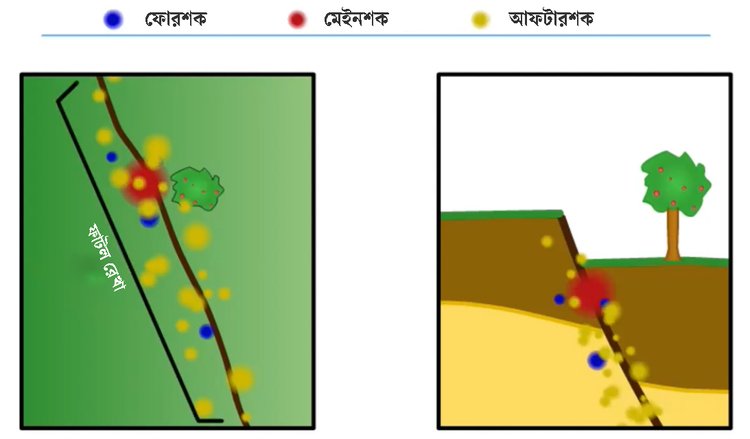

ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর ভূত্বকের অভ্যন্তরে হঠাৎ শক্তি নির্গমনের ফল, এটিই ভূপৃষ্ঠে কম্পন সৃষ্টি করে। সাধারণত একটি ভূমিকম্পের ঘটনাকে তিনটি পর্যায়ক্রমিক কম্পনের একটি সিরিজ হিসেবে দেখা হয়: ফোরশক, মেইনশক এবং আফটারশক। এই তিনটি পর্যায় একসঙ্গে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকম্পের প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে।

ফোরশক হলো এমন ভূমিকম্প যা একই স্থানে একটি বৃহত্তর ভূমিকম্পের আগে ঘটে থাকে। একটি ভূমিকম্পকে ফোরশক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না যতক্ষণ না একই এলাকায় এর পরে একটি বৃহত্তর ভূমিকম্প আঘাত হানে।

আফটারশক হলো অপেক্ষাকৃত ছোট ভূমিকম্প, যা একটি বৃহত্তর ঘটনা বা ‘মেইনশক’-এর পরে একই অঞ্চলে কয়েক দিন থেকে কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। এগুলো সাধারণত ফাটলের (ফল্ট লাইন) ১-২টি দৈর্ঘ্যের মধ্যেই ঘটে। স্বাভাবিক পটভূমি স্তরে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত এটি চলতে থাকে।

একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে, আফটারশকগুলো মেইনশকের সময় স্থানচ্যুত হওয়া ফাটলের অংশ বরাবর সামান্য পুনঃসামঞ্জস্যকে বোঝায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আফটারশকগুলোর পুনঘটন কমতে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে, অগভীর ভূমিকম্পের তুলনায় গভীর ভূমিকম্পের (৩০ কিমির বেশি) পরে আফটারশক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। নিচে এই তিনটি পর্যায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. ফোরশক বা প্রাথমিক কম্পন

ভূমিকম্পের প্রধান কম্পন (মেইনশক) আঘাত হানার আগে যে ছোট ছোট কম্পন অনুভূত হয়, সেগুলোকে ফোরশক বলা হয়। এগুলো মেইনশকের আগে ভূ-ত্বকে চাপ তৈরি হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

ফোরশকের বৈশিষ্ট্য:

কোনো একটি নির্দিষ্ট ফাটল অঞ্চলে শক্তি জমা হওয়ার ফলে মেইনশক শুরু হওয়ার আগে যে মৃদু কম্পনগুলো হয়ে থাকে, তা-ই হলো ফোরশক। এই কম্পনগুলো প্রধান প্লেট (টেকটোনিক) বরাবর চাপ মুক্ত করতে শুরু করে এবং মেইনশকের জন্য অঞ্চলটিকে প্রস্তুত করে তোলে।

ফোরশকগুলোর মাত্রা সাধারণত মেইনশকের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়। এই কম্পনগুলোর তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে অনেক সময় সাধারণ মানুষ তা অনুভবও করতে পারে না।

ফোরশকগুলো মেইনশকের কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদদের জন্য ফোরশকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হতে পারে, যদিও এগুলো নির্ভরযোগ্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা কেবল মেইনশক হওয়ার পরেই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, আগের কম্পনটি ফোরশক ছিল। যদি এই কম্পনগুলো শনাক্ত করা যায়, তবে এটি বড় ভূমিকম্পের সতর্কতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২. মেইনশক বা প্রধান কম্পন

ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বা পর্যায় ক্রমে সবচেয়ে তীব্র এবং শক্তিশালী কম্পনটিকে মেইনশক বলা হয়। এই কম্পনটিই স্থিতিশক্তির চূড়ান্ত মুক্তি ঘটায় এবং সাধারণত সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করে ও জনজীবনের ওপর প্রভাব ফেলে।

মেইনশকের বৈশিষ্ট্য:

এটি একটি নির্দিষ্ট ভূমিকম্পের ঘটনার সবচেয়ে বড় মাত্রার কম্পনের ঘটনা। এর মাত্রা অন্য ফোরশক বা আফটারশকগুলোর চেয়ে বেশি হয়। মেইনশকের সময় জমে থাকা অধিকাংশ স্থিতিশক্তি হঠাৎ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তরঙ্গাকারে নির্গত হয়।

যেহেতু এর মাত্রা এবং তীব্রতা সবচেয়ে বেশি, তাই ভবন, পরিকাঠামো এবং ভূ-প্রকৃতির ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হয়।

মেইনশকের উৎপত্তিস্থানকে হাইপোসেন্টার বা ফোকাস এবং তার ঠিক ওপরের ভূ-পৃষ্ঠের স্থানকে এপিসেন্টার বলা হয়।

৩. আফটারশক বা পরবর্তী কম্পন

মেইনশক আঘাত হানার পরে একই অঞ্চলে যে ক্ষুদ্র কম্পনগুলো বারবার অনুভূত হতে থাকে, সেগুলোকে আফটারশক বলা হয়। এই কম্পনগুলো মেইনশকের পরে প্রধান ফাটল অঞ্চলে চাপের পুনঃসামঞ্জস্যের কারণে সৃষ্টি হয়।

আফটারশকের বৈশিষ্ট্য:

মেইনশকের আঘাতের ফলে ভূ-ত্বকের যে অংশ স্থানচ্যুত হয়েছে, সেখানে চাপ পুনরায় সামঞ্জস্য করার কারণে এই কম্পনগুলো সৃষ্টি হয়। এই চাপ কমার প্রক্রিয়া যতদিন চলে, ততদিন আফটারশক অনুভূত হতে থাকে।

আফটারশকগুলোর মাত্রা সব সময় মেইনশকের চেয়ে কম হয়, তবে প্রথম দিকের আফটারশকগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে এবং মেইনশকের কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া কাঠামোর আরও ক্ষতি করতে পারে। মেইনশকে দুর্বল হয়ে যাওয়া বাড়ি বা পরিকাঠামোর চূড়ান্ত পতন সাধারণত আফটারশকের ফলেই ঘটে থাকে।

মেইনশকের পর থেকে আফটারশকগুলো কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ বা এমনকি কয়েক মাস ধরে চলতে পারে। বড় ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে আফটারশক এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরেও চলতে পারে।

আফটারশকের পুনঘটন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে। এই নিয়মটি ওমোরি’স ল নামে পরিচিত। এর অর্থ হলো, মেইনশকের ঠিক পরের দিনগুলোতে আফটারশক যত ঘন ঘন হয়, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এর সংখ্যা কমতে থাকে।

মনে রাখা প্রয়োজন, সব ভূমিকম্পের সঙ্গেই যে ফোরশক হবে, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ফোরশক ছাড়াই একটিমাত্র শক্তিশালী কম্পন (মেইনশক) দেখা যায়। এই কারণেই, ফোরশকগুলো মেইনশকের আগে ঘটলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না। এই পর্যায়গুলো ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং ফাটল অঞ্চলের স্থিতিশীল হওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝাতে সাহায্য করে।

ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর ভূত্বকের অভ্যন্তরে হঠাৎ শক্তি নির্গমনের ফল, এটিই ভূপৃষ্ঠে কম্পন সৃষ্টি করে। সাধারণত একটি ভূমিকম্পের ঘটনাকে তিনটি পর্যায়ক্রমিক কম্পনের একটি সিরিজ হিসেবে দেখা হয়: ফোরশক, মেইনশক এবং আফটারশক। এই তিনটি পর্যায় একসঙ্গে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকম্পের প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে।

ফোরশক হলো এমন ভূমিকম্প যা একই স্থানে একটি বৃহত্তর ভূমিকম্পের আগে ঘটে থাকে। একটি ভূমিকম্পকে ফোরশক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না যতক্ষণ না একই এলাকায় এর পরে একটি বৃহত্তর ভূমিকম্প আঘাত হানে।

আফটারশক হলো অপেক্ষাকৃত ছোট ভূমিকম্প, যা একটি বৃহত্তর ঘটনা বা ‘মেইনশক’-এর পরে একই অঞ্চলে কয়েক দিন থেকে কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। এগুলো সাধারণত ফাটলের (ফল্ট লাইন) ১-২টি দৈর্ঘ্যের মধ্যেই ঘটে। স্বাভাবিক পটভূমি স্তরে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত এটি চলতে থাকে।

একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে, আফটারশকগুলো মেইনশকের সময় স্থানচ্যুত হওয়া ফাটলের অংশ বরাবর সামান্য পুনঃসামঞ্জস্যকে বোঝায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আফটারশকগুলোর পুনঘটন কমতে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে, অগভীর ভূমিকম্পের তুলনায় গভীর ভূমিকম্পের (৩০ কিমির বেশি) পরে আফটারশক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। নিচে এই তিনটি পর্যায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. ফোরশক বা প্রাথমিক কম্পন

ভূমিকম্পের প্রধান কম্পন (মেইনশক) আঘাত হানার আগে যে ছোট ছোট কম্পন অনুভূত হয়, সেগুলোকে ফোরশক বলা হয়। এগুলো মেইনশকের আগে ভূ-ত্বকে চাপ তৈরি হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

ফোরশকের বৈশিষ্ট্য:

কোনো একটি নির্দিষ্ট ফাটল অঞ্চলে শক্তি জমা হওয়ার ফলে মেইনশক শুরু হওয়ার আগে যে মৃদু কম্পনগুলো হয়ে থাকে, তা-ই হলো ফোরশক। এই কম্পনগুলো প্রধান প্লেট (টেকটোনিক) বরাবর চাপ মুক্ত করতে শুরু করে এবং মেইনশকের জন্য অঞ্চলটিকে প্রস্তুত করে তোলে।

ফোরশকগুলোর মাত্রা সাধারণত মেইনশকের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়। এই কম্পনগুলোর তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে অনেক সময় সাধারণ মানুষ তা অনুভবও করতে পারে না।

ফোরশকগুলো মেইনশকের কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদদের জন্য ফোরশকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হতে পারে, যদিও এগুলো নির্ভরযোগ্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা কেবল মেইনশক হওয়ার পরেই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, আগের কম্পনটি ফোরশক ছিল। যদি এই কম্পনগুলো শনাক্ত করা যায়, তবে এটি বড় ভূমিকম্পের সতর্কতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২. মেইনশক বা প্রধান কম্পন

ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বা পর্যায় ক্রমে সবচেয়ে তীব্র এবং শক্তিশালী কম্পনটিকে মেইনশক বলা হয়। এই কম্পনটিই স্থিতিশক্তির চূড়ান্ত মুক্তি ঘটায় এবং সাধারণত সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করে ও জনজীবনের ওপর প্রভাব ফেলে।

মেইনশকের বৈশিষ্ট্য:

এটি একটি নির্দিষ্ট ভূমিকম্পের ঘটনার সবচেয়ে বড় মাত্রার কম্পনের ঘটনা। এর মাত্রা অন্য ফোরশক বা আফটারশকগুলোর চেয়ে বেশি হয়। মেইনশকের সময় জমে থাকা অধিকাংশ স্থিতিশক্তি হঠাৎ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তরঙ্গাকারে নির্গত হয়।

যেহেতু এর মাত্রা এবং তীব্রতা সবচেয়ে বেশি, তাই ভবন, পরিকাঠামো এবং ভূ-প্রকৃতির ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হয়।

মেইনশকের উৎপত্তিস্থানকে হাইপোসেন্টার বা ফোকাস এবং তার ঠিক ওপরের ভূ-পৃষ্ঠের স্থানকে এপিসেন্টার বলা হয়।

৩. আফটারশক বা পরবর্তী কম্পন

মেইনশক আঘাত হানার পরে একই অঞ্চলে যে ক্ষুদ্র কম্পনগুলো বারবার অনুভূত হতে থাকে, সেগুলোকে আফটারশক বলা হয়। এই কম্পনগুলো মেইনশকের পরে প্রধান ফাটল অঞ্চলে চাপের পুনঃসামঞ্জস্যের কারণে সৃষ্টি হয়।

আফটারশকের বৈশিষ্ট্য:

মেইনশকের আঘাতের ফলে ভূ-ত্বকের যে অংশ স্থানচ্যুত হয়েছে, সেখানে চাপ পুনরায় সামঞ্জস্য করার কারণে এই কম্পনগুলো সৃষ্টি হয়। এই চাপ কমার প্রক্রিয়া যতদিন চলে, ততদিন আফটারশক অনুভূত হতে থাকে।

আফটারশকগুলোর মাত্রা সব সময় মেইনশকের চেয়ে কম হয়, তবে প্রথম দিকের আফটারশকগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে এবং মেইনশকের কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া কাঠামোর আরও ক্ষতি করতে পারে। মেইনশকে দুর্বল হয়ে যাওয়া বাড়ি বা পরিকাঠামোর চূড়ান্ত পতন সাধারণত আফটারশকের ফলেই ঘটে থাকে।

মেইনশকের পর থেকে আফটারশকগুলো কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ বা এমনকি কয়েক মাস ধরে চলতে পারে। বড় ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে আফটারশক এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরেও চলতে পারে।

আফটারশকের পুনঘটন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে। এই নিয়মটি ওমোরি’স ল নামে পরিচিত। এর অর্থ হলো, মেইনশকের ঠিক পরের দিনগুলোতে আফটারশক যত ঘন ঘন হয়, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এর সংখ্যা কমতে থাকে।

মনে রাখা প্রয়োজন, সব ভূমিকম্পের সঙ্গেই যে ফোরশক হবে, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ফোরশক ছাড়াই একটিমাত্র শক্তিশালী কম্পন (মেইনশক) দেখা যায়। এই কারণেই, ফোরশকগুলো মেইনশকের আগে ঘটলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না। এই পর্যায়গুলো ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং ফাটল অঞ্চলের স্থিতিশীল হওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝাতে সাহায্য করে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা ও বিতর্কিত কর্মজীবনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজও উপেক্ষিত।

১৯ এপ্রিল ২০২৫

২০২১ সালে নাসার পাঠানো পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহের জেজেরো ক্রেটারে অবতরণ করে। জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন অনুসন্ধানের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যও পরীক্ষা করছে এই রোভার। এটিতে সংযুক্ত সুপারক্যাম যন্ত্রের অডিও ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং...

১২ দিন আগে

নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষের মস্তিষ্ক মোট পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব অতিক্রম করে। এর মধ্যে কিশোর বয়স বা ‘অ্যাডোলেসেন্স’ আমাদের টেনে নিয়ে যায় ত্রিশের কোঠায়। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার প্রধান চারটি মোড় আসে পর্যায়ক্রমে

১৫ দিন আগে

মানুষ থেকে শিম্পাঞ্জি, এমনকি মেরু ভালুক বা নেকড়ে পর্যন্ত—চুম্বন এক সর্বজনীন আচরণ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আচরণের জন্ম কবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

২১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মানুষ থেকে শিম্পাঞ্জি, এমনকি মেরু ভালুক বা নেকড়ে পর্যন্ত—চুম্বন এক সর্বজনীন আচরণ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আচরণের জন্ম কবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী, মুখ দিয়ে মুখ স্পর্শ করার এই আচরণটি প্রায় ২১ মিলিয়ন (২ কোটি ১০ লাখ) বছর আগে বিবর্তিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মানুষ এবং অন্যান্য গ্রেট এপস বা বৃহৎ বানর প্রজাতির সাধারণ পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত চুমুতে অভ্যস্ত ছিল।

গবেষকেরা মনে করছেন, এই গবেষণা প্রমাণ করে, চুম্বন মানব সমাজের নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন নয়, বরং এটি সমগ্র প্রাণিজগতে বহু আগে থেকেই বিদ্যমান একটি বিবর্তনগত আচরণ।

চুম্বনের মতো একটি আবেগময় আচরণের উৎস বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে এর একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা তৈরি করেন। ‘ইভোলিউশন অ্যান্ড হিউম্যান বিহেভিয়র’ জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা চুম্বনকে একটি ‘অ-আক্রমণাত্মক, নির্দেশিত মৌখিক-মৌখিক যোগাযোগ’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যেখানে ঠোঁট বা মুখের পারস্পরিক স্পর্শ ও ঘষাঘষি থাকবে, কিন্তু কোনো খাদ্য আদান-প্রদান হবে না।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী এবং প্রধান গবেষক ড. মাটিল্ডা ব্রিন্ডল ব্যাখ্যা করেন, ‘মানুষ, শিম্পাঞ্জি এবং বোনোবো—সবাই চুম্বন করে। তাই এটি সম্ভবত তাদের সবচেয়ে সাম্প্রতিক সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। আমাদের ধারণা, চুম্বন প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখ বছর আগে গ্রেট এপসদের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিল।’

গবেষকেরা মানুষের নিকটতম প্রাচীন আত্মীয়, নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও চুম্বনের প্রমাণ পেয়েছেন, যারা প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ড. ব্রিন্ডল জানান, নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ নিয়ে একটি পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, আধুনিক মানুষ এবং নিয়ান্ডারথালরা মুখগহ্বরের একই ধরনের জীবাণু ভাগ করে নিত।

ড. ব্রিন্ডল বলেন, ‘এর অর্থ হলো, দুটি প্রজাতি বিভক্ত হওয়ার পরও কয়েক লাখ বছর ধরে তাদের মধ্যে লালা বিনিময় হয়েছিল।’ এর থেকেই স্পষ্ট হয়, মানব এবং নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে সম্ভবত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা ‘স্মুচিং’ ঘটেছিল।

বিবর্তনগত ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে চুম্বনের অনুরূপ আচরণ খুঁজে বের করেছেন। গবেষণায় নেকড়ে, প্রেইরি ডগ, এমনকি পোলার বিয়ার (মেরু ভালুক) এবং অ্যালবাট্রস পাখির মধ্যেও চুম্বনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যাওয়া আচরণের প্রমাণ মিলেছে।

যদিও এই গবেষণাটি চুম্বন কখন বিকশিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে। তবে কেন এমন আচরণ বিকশিত হলো—এই বিবর্তনীয় ধাঁধার উত্তর দিতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি এপসদের মধ্যে ‘গ্রুমিং’ বা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার আচরণ থেকে এসেছে। আবার কারও মতে, এটি সঙ্গীর স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ততা মূল্যায়ন করার একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ উপায় হতে পারে।

ড. ব্রিন্ডল আশা করেন, এই গবেষণাটি ‘কেন’ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নতুন পথ খুলে দেবে। তিনি বলেন, ‘আমাদের বোঝা উচিত যে এটি এমন একটি আচরণ, যা আমরা আমাদের অ-মানব আত্মীয়দের সঙ্গে ভাগ করে নিই। এটিকে কেবল মানুষের রোমান্টিক আচরণ বলে উড়িয়ে না দিয়ে, এর উৎস নিয়ে আমাদের আরও গবেষণা করা উচিত।’

মানুষ থেকে শিম্পাঞ্জি, এমনকি মেরু ভালুক বা নেকড়ে পর্যন্ত—চুম্বন এক সর্বজনীন আচরণ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আচরণের জন্ম কবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী, মুখ দিয়ে মুখ স্পর্শ করার এই আচরণটি প্রায় ২১ মিলিয়ন (২ কোটি ১০ লাখ) বছর আগে বিবর্তিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মানুষ এবং অন্যান্য গ্রেট এপস বা বৃহৎ বানর প্রজাতির সাধারণ পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত চুমুতে অভ্যস্ত ছিল।

গবেষকেরা মনে করছেন, এই গবেষণা প্রমাণ করে, চুম্বন মানব সমাজের নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন নয়, বরং এটি সমগ্র প্রাণিজগতে বহু আগে থেকেই বিদ্যমান একটি বিবর্তনগত আচরণ।

চুম্বনের মতো একটি আবেগময় আচরণের উৎস বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে এর একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা তৈরি করেন। ‘ইভোলিউশন অ্যান্ড হিউম্যান বিহেভিয়র’ জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা চুম্বনকে একটি ‘অ-আক্রমণাত্মক, নির্দেশিত মৌখিক-মৌখিক যোগাযোগ’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যেখানে ঠোঁট বা মুখের পারস্পরিক স্পর্শ ও ঘষাঘষি থাকবে, কিন্তু কোনো খাদ্য আদান-প্রদান হবে না।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী এবং প্রধান গবেষক ড. মাটিল্ডা ব্রিন্ডল ব্যাখ্যা করেন, ‘মানুষ, শিম্পাঞ্জি এবং বোনোবো—সবাই চুম্বন করে। তাই এটি সম্ভবত তাদের সবচেয়ে সাম্প্রতিক সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। আমাদের ধারণা, চুম্বন প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখ বছর আগে গ্রেট এপসদের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিল।’

গবেষকেরা মানুষের নিকটতম প্রাচীন আত্মীয়, নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও চুম্বনের প্রমাণ পেয়েছেন, যারা প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ড. ব্রিন্ডল জানান, নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ নিয়ে একটি পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, আধুনিক মানুষ এবং নিয়ান্ডারথালরা মুখগহ্বরের একই ধরনের জীবাণু ভাগ করে নিত।

ড. ব্রিন্ডল বলেন, ‘এর অর্থ হলো, দুটি প্রজাতি বিভক্ত হওয়ার পরও কয়েক লাখ বছর ধরে তাদের মধ্যে লালা বিনিময় হয়েছিল।’ এর থেকেই স্পষ্ট হয়, মানব এবং নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে সম্ভবত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা ‘স্মুচিং’ ঘটেছিল।

বিবর্তনগত ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে চুম্বনের অনুরূপ আচরণ খুঁজে বের করেছেন। গবেষণায় নেকড়ে, প্রেইরি ডগ, এমনকি পোলার বিয়ার (মেরু ভালুক) এবং অ্যালবাট্রস পাখির মধ্যেও চুম্বনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যাওয়া আচরণের প্রমাণ মিলেছে।

যদিও এই গবেষণাটি চুম্বন কখন বিকশিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে। তবে কেন এমন আচরণ বিকশিত হলো—এই বিবর্তনীয় ধাঁধার উত্তর দিতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি এপসদের মধ্যে ‘গ্রুমিং’ বা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার আচরণ থেকে এসেছে। আবার কারও মতে, এটি সঙ্গীর স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ততা মূল্যায়ন করার একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ উপায় হতে পারে।

ড. ব্রিন্ডল আশা করেন, এই গবেষণাটি ‘কেন’ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নতুন পথ খুলে দেবে। তিনি বলেন, ‘আমাদের বোঝা উচিত যে এটি এমন একটি আচরণ, যা আমরা আমাদের অ-মানব আত্মীয়দের সঙ্গে ভাগ করে নিই। এটিকে কেবল মানুষের রোমান্টিক আচরণ বলে উড়িয়ে না দিয়ে, এর উৎস নিয়ে আমাদের আরও গবেষণা করা উচিত।’

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা ও বিতর্কিত কর্মজীবনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজও উপেক্ষিত।

১৯ এপ্রিল ২০২৫

২০২১ সালে নাসার পাঠানো পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহের জেজেরো ক্রেটারে অবতরণ করে। জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন অনুসন্ধানের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যও পরীক্ষা করছে এই রোভার। এটিতে সংযুক্ত সুপারক্যাম যন্ত্রের অডিও ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং...

১২ দিন আগে

নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষের মস্তিষ্ক মোট পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব অতিক্রম করে। এর মধ্যে কিশোর বয়স বা ‘অ্যাডোলেসেন্স’ আমাদের টেনে নিয়ে যায় ত্রিশের কোঠায়। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার প্রধান চারটি মোড় আসে পর্যায়ক্রমে

১৫ দিন আগে

সব ভূমিকম্পের সঙ্গেই যে ফোরশক হবে, এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ফোরশক ছাড়াই একটিমাত্র শক্তিশালী কম্পন (মেইনশক) দেখা যায়। এই কারণেই, ফোরশকগুলো মেইনশকের আগে ঘটলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না।

১৭ দিন আগে