ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

এই ধরনের পাসপোর্টের মূল উপাদান হলো—এতে একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপ (কম্পিউটার চিপ) ও অ্যানটেনা থাকে। এই চিপের মধ্যেই পাসপোর্টধারীর নাম, জন্মতারিখসহ পাসপোর্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকে। সেই সঙ্গে মুখ, আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিশের মতো বিভিন্ন বায়োমেট্রিক ডেটাও থাকে। ফলে যেকোনো দেশের কর্তৃপক্ষ সহজেই ভ্রমণকারীর সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারে।

যখন ৪ সেন্টিমিটার ট্রান্সমিটিং অ্যানটেনার ওপর পাসপোর্টটি রাখা হয় তখন চিপের অ্যানটেনার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চালিত হয়। এর মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান হয়। ভ্রমণকারীর পাসপোর্ট স্ক্যান করলে পাসপোর্ট পরিদর্শন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় তথ্যাগারের (পাবলিক কি ডাইরেক্টরি বা পিকেডি) সঙ্গে ডেটা মিলিয়ে দেখে।

এ ছাড়া কোনো বন্দরে ভ্রমণকারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ই–গেটও থাকতে পারে। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে পাসপোর্ট রেখে দাঁড়ালে ক্যামেরা ছবি তুলে নেয় ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করা হয়।

তথ্যাগার বা পিকেডির তথ্যের সঙ্গে পাসপোর্টধারীর ডেটা না মিললে লালবাতি জ্বলে উঠবে। তখন সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করবেন।

ই–পাসপোর্টে ভ্রমণকারীর ডেটা বৈদ্যুতিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। বলা হয়, এ কারণে এমআরপি পাসপোর্টের চেয়ে বায়োমেট্রিক পাসপোর্টের ডেটা নকল বা চুরি করা অনেক ব্যয়বহুল এবং কঠিন। এ ধরনের পাসপোর্টের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়েছে ২০২০ সাল থেকে। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রথম বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট চালু করে মালয়েশিয়া, ১৯৯৮ সালে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর ৬০টি দেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়। আর ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০–এ।

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

এই ধরনের পাসপোর্টের মূল উপাদান হলো—এতে একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপ (কম্পিউটার চিপ) ও অ্যানটেনা থাকে। এই চিপের মধ্যেই পাসপোর্টধারীর নাম, জন্মতারিখসহ পাসপোর্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকে। সেই সঙ্গে মুখ, আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিশের মতো বিভিন্ন বায়োমেট্রিক ডেটাও থাকে। ফলে যেকোনো দেশের কর্তৃপক্ষ সহজেই ভ্রমণকারীর সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারে।

যখন ৪ সেন্টিমিটার ট্রান্সমিটিং অ্যানটেনার ওপর পাসপোর্টটি রাখা হয় তখন চিপের অ্যানটেনার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চালিত হয়। এর মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান হয়। ভ্রমণকারীর পাসপোর্ট স্ক্যান করলে পাসপোর্ট পরিদর্শন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় তথ্যাগারের (পাবলিক কি ডাইরেক্টরি বা পিকেডি) সঙ্গে ডেটা মিলিয়ে দেখে।

এ ছাড়া কোনো বন্দরে ভ্রমণকারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ই–গেটও থাকতে পারে। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে পাসপোর্ট রেখে দাঁড়ালে ক্যামেরা ছবি তুলে নেয় ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করা হয়।

তথ্যাগার বা পিকেডির তথ্যের সঙ্গে পাসপোর্টধারীর ডেটা না মিললে লালবাতি জ্বলে উঠবে। তখন সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করবেন।

ই–পাসপোর্টে ভ্রমণকারীর ডেটা বৈদ্যুতিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। বলা হয়, এ কারণে এমআরপি পাসপোর্টের চেয়ে বায়োমেট্রিক পাসপোর্টের ডেটা নকল বা চুরি করা অনেক ব্যয়বহুল এবং কঠিন। এ ধরনের পাসপোর্টের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়েছে ২০২০ সাল থেকে। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রথম বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট চালু করে মালয়েশিয়া, ১৯৯৮ সালে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর ৬০টি দেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়। আর ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০–এ।

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

এই ধরনের পাসপোর্টের মূল উপাদান হলো—এতে একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপ (কম্পিউটার চিপ) ও অ্যানটেনা থাকে। এই চিপের মধ্যেই পাসপোর্টধারীর নাম, জন্মতারিখসহ পাসপোর্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকে। সেই সঙ্গে মুখ, আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিশের মতো বিভিন্ন বায়োমেট্রিক ডেটাও থাকে। ফলে যেকোনো দেশের কর্তৃপক্ষ সহজেই ভ্রমণকারীর সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারে।

যখন ৪ সেন্টিমিটার ট্রান্সমিটিং অ্যানটেনার ওপর পাসপোর্টটি রাখা হয় তখন চিপের অ্যানটেনার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চালিত হয়। এর মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান হয়। ভ্রমণকারীর পাসপোর্ট স্ক্যান করলে পাসপোর্ট পরিদর্শন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় তথ্যাগারের (পাবলিক কি ডাইরেক্টরি বা পিকেডি) সঙ্গে ডেটা মিলিয়ে দেখে।

এ ছাড়া কোনো বন্দরে ভ্রমণকারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ই–গেটও থাকতে পারে। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে পাসপোর্ট রেখে দাঁড়ালে ক্যামেরা ছবি তুলে নেয় ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করা হয়।

তথ্যাগার বা পিকেডির তথ্যের সঙ্গে পাসপোর্টধারীর ডেটা না মিললে লালবাতি জ্বলে উঠবে। তখন সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করবেন।

ই–পাসপোর্টে ভ্রমণকারীর ডেটা বৈদ্যুতিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। বলা হয়, এ কারণে এমআরপি পাসপোর্টের চেয়ে বায়োমেট্রিক পাসপোর্টের ডেটা নকল বা চুরি করা অনেক ব্যয়বহুল এবং কঠিন। এ ধরনের পাসপোর্টের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়েছে ২০২০ সাল থেকে। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রথম বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট চালু করে মালয়েশিয়া, ১৯৯৮ সালে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর ৬০টি দেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়। আর ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০–এ।

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

এই ধরনের পাসপোর্টের মূল উপাদান হলো—এতে একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপ (কম্পিউটার চিপ) ও অ্যানটেনা থাকে। এই চিপের মধ্যেই পাসপোর্টধারীর নাম, জন্মতারিখসহ পাসপোর্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকে। সেই সঙ্গে মুখ, আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিশের মতো বিভিন্ন বায়োমেট্রিক ডেটাও থাকে। ফলে যেকোনো দেশের কর্তৃপক্ষ সহজেই ভ্রমণকারীর সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারে।

যখন ৪ সেন্টিমিটার ট্রান্সমিটিং অ্যানটেনার ওপর পাসপোর্টটি রাখা হয় তখন চিপের অ্যানটেনার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চালিত হয়। এর মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান হয়। ভ্রমণকারীর পাসপোর্ট স্ক্যান করলে পাসপোর্ট পরিদর্শন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় তথ্যাগারের (পাবলিক কি ডাইরেক্টরি বা পিকেডি) সঙ্গে ডেটা মিলিয়ে দেখে।

এ ছাড়া কোনো বন্দরে ভ্রমণকারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ই–গেটও থাকতে পারে। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে পাসপোর্ট রেখে দাঁড়ালে ক্যামেরা ছবি তুলে নেয় ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করা হয়।

তথ্যাগার বা পিকেডির তথ্যের সঙ্গে পাসপোর্টধারীর ডেটা না মিললে লালবাতি জ্বলে উঠবে। তখন সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করবেন।

ই–পাসপোর্টে ভ্রমণকারীর ডেটা বৈদ্যুতিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। বলা হয়, এ কারণে এমআরপি পাসপোর্টের চেয়ে বায়োমেট্রিক পাসপোর্টের ডেটা নকল বা চুরি করা অনেক ব্যয়বহুল এবং কঠিন। এ ধরনের পাসপোর্টের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়েছে ২০২০ সাল থেকে। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রথম বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট চালু করে মালয়েশিয়া, ১৯৯৮ সালে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর ৬০টি দেশে ই–পাসপোর্ট চালু হয়। আর ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০–এ।

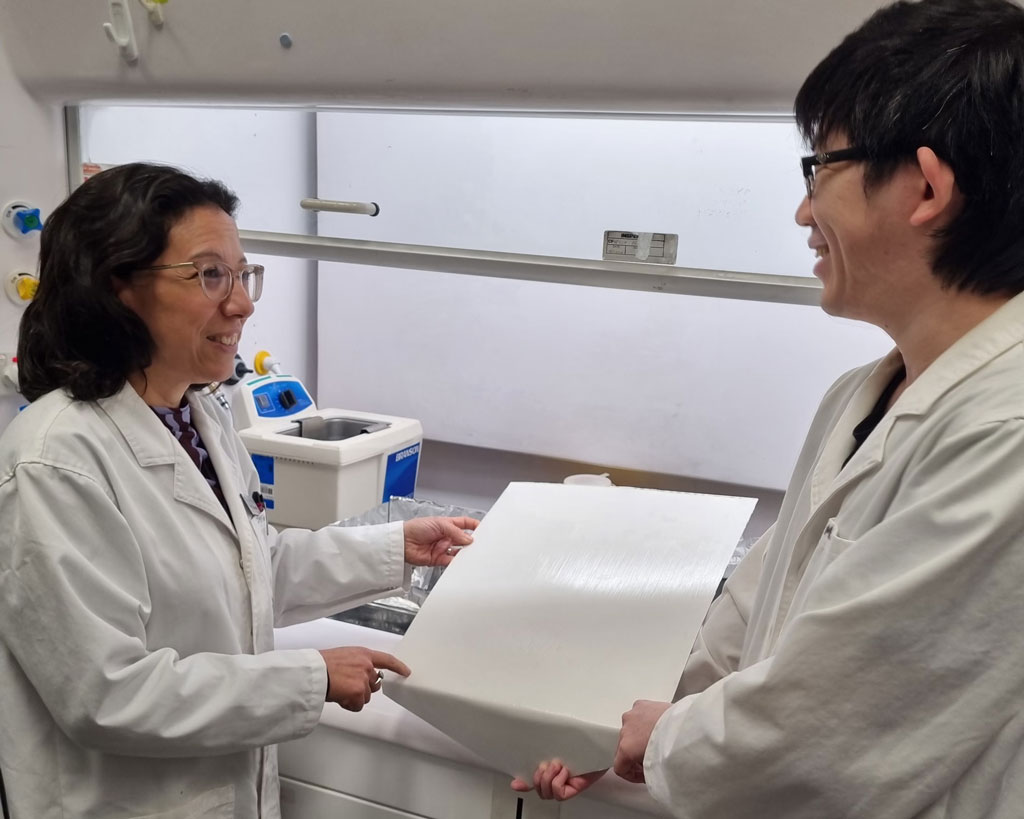

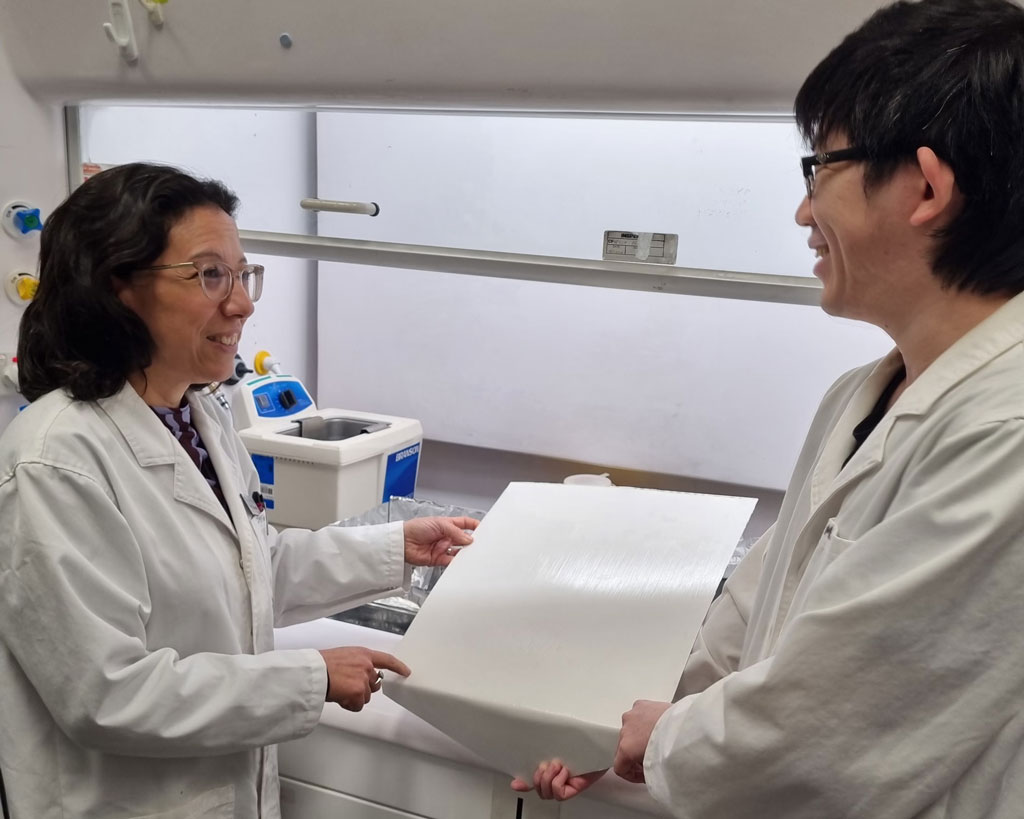

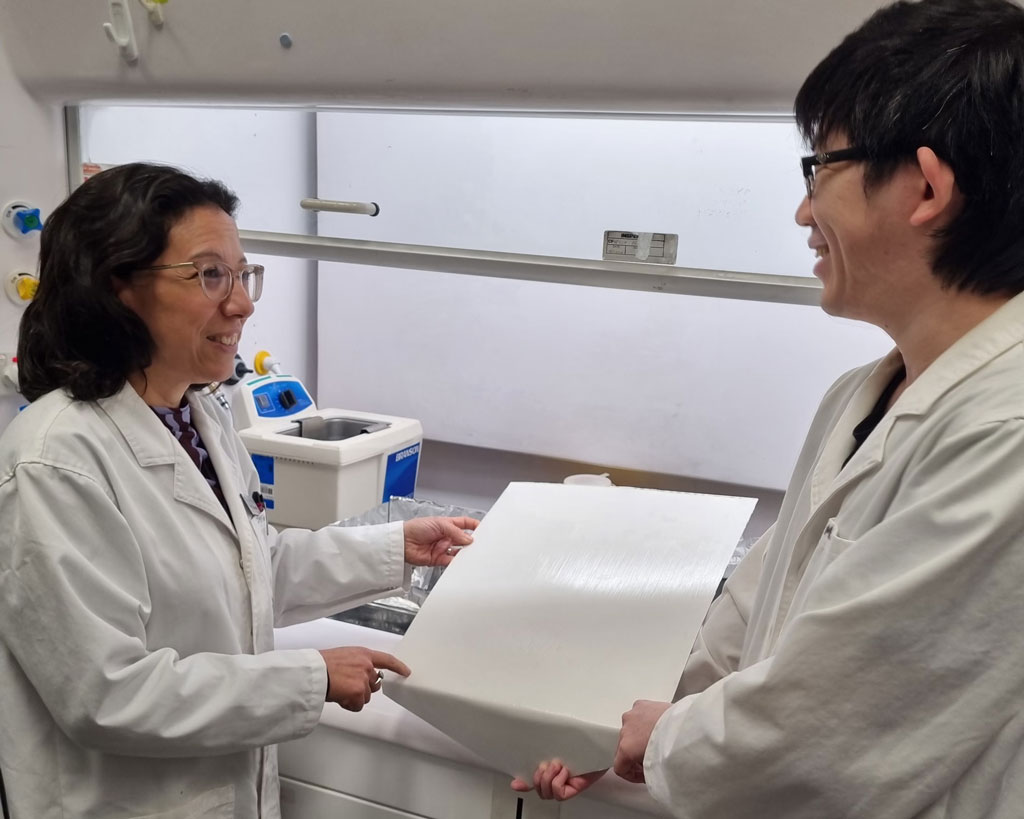

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ধরনের বিশেষ রং উদ্ভাবন করেছেন, যা ছাদের তাপমাত্রা আশপাশের বাতাসের চেয়েও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এই রং বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করতেও সক্ষম—যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি জলের ঘাটতি মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

১ দিন আগে

দাঁতের ডাক্তারকে ভয় পান না, এমন মানুষ খুব কমই আছেন। কারণ একটি দাঁত প্রতিস্থাপন করতে হয় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, যেখানে চোয়ালে টাইটানিয়ামের স্ক্রু বসানো হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কৃত্রিম মূল বা ‘রুট’ শক্ত হওয়ার জন্য।

৬ দিন আগে

এদের তীব্র তাপে রাখুন, বরফের মধ্যে রাখুন, বন্দুকের নল থেকে ছুড়ে দিন বা মহাকাশে ছেড়ে দিন: টারডিগ্রেড বা জল ভালুক প্রায় সবকিছুই সহ্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আ পেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পৃথিবীতে মানুষসহ অন্য সব প্রজাতির চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে—সম্ভবত সূর্য মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে এরা

৬ দিন আগে

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ধরনের বিশেষ রং উদ্ভাবন করেছেন, যা ছাদের তাপমাত্রা আশপাশের বাতাসের চেয়েও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এই রং বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করতেও সক্ষম—যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি জলের ঘাটতি মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপপ্রবাহ এখন আরও ঘন ঘন ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় ‘প্যাসিভ রেডিয়েটিভ কুলিং’ প্রযুক্তির এই নতুন রং গরমের সময় ঘরকে শীতল রাখার পথ করে দিয়েছে।

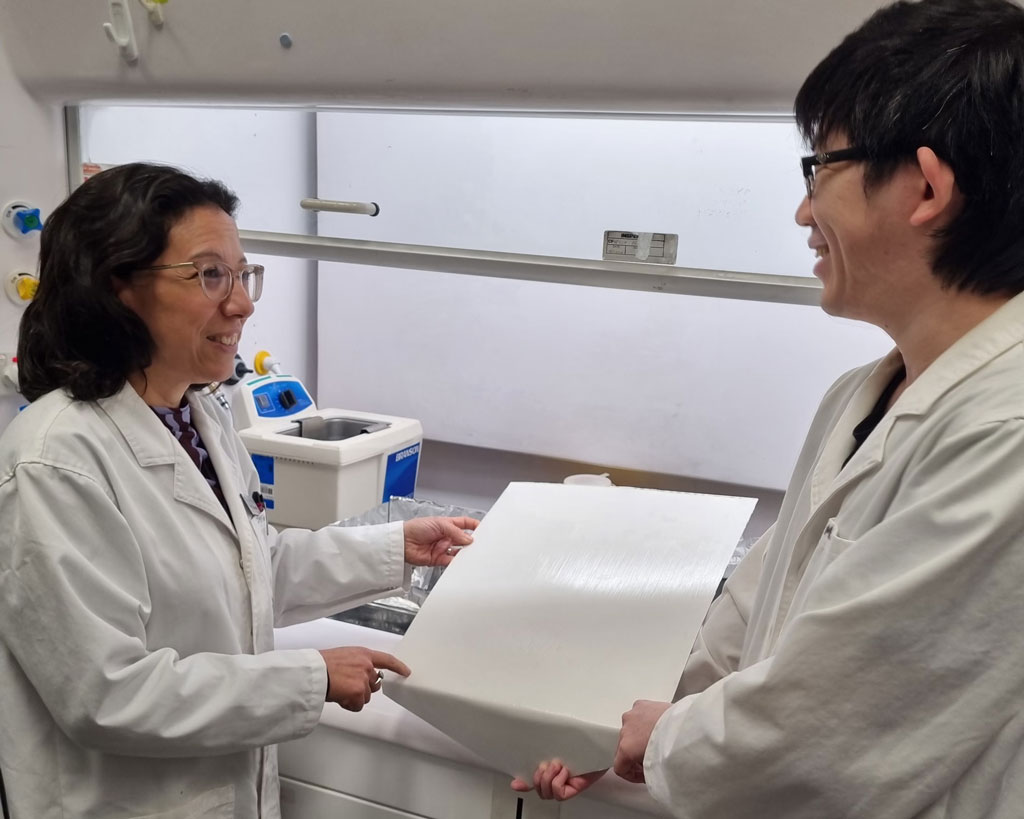

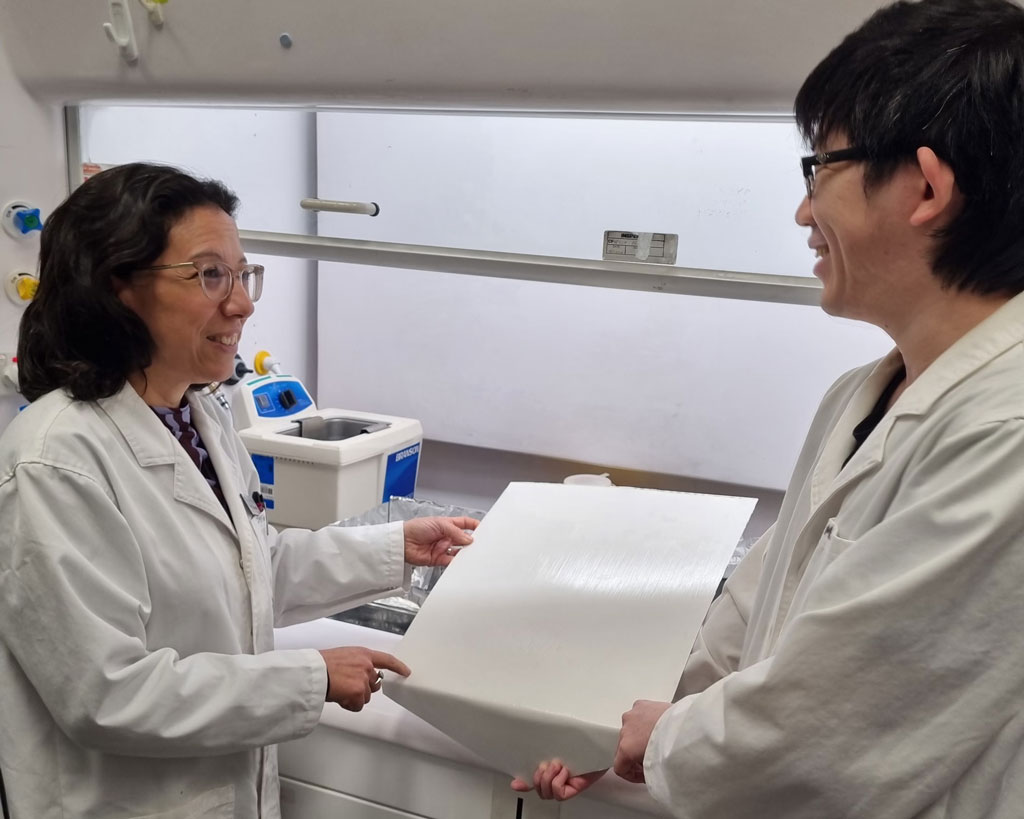

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, এই গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিয়ারা নেতো। তিনি জানান, নতুন আবিষ্কৃত রঙের প্রলেপটি সূর্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ বিকিরণ প্রতিফলিত করে। এর ফলে ছাদ সূর্যালোক শোষণ না করে ঠান্ডা থাকে। আর রংটির তাপ নির্গমন ক্ষমতাও খুব বেশি, তাই পরিষ্কার আকাশে এটি সহজেই বাতাসে তাপ ছড়িয়ে দিতে পারে।

নেতো বলেন, ‘রোদের মধ্যেও এই রং করা ছাদ আশপাশের বাতাসের চেয়ে শীতল থাকে।’

এই শীতল পৃষ্ঠে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে শিশির তৈরি হয়। সাধারণত রাতে চার থেকে ছয় ঘণ্টা শিশির জমে, কিন্তু এই আবরণ ব্যবহার করলে তা আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

ছয় মাসের পরীক্ষায় গবেষকেরা এই প্রলেপটি সিডনি ন্যানোসায়েন্স হাবের ছাদে ব্যবহার করেন। তবে প্রলেপটির ওপর একটি অতিবেগুনি রশ্মি-প্রতিরোধী স্তর যোগ করা হয়, যা শিশিরবিন্দু সংগ্রহে সহায়তা করে। তাঁরা দেখেছেন, এই রঙের সাহায্যে বছরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটারে সর্বোচ্চ ৩৯০ মিলিলিটার পানি সংগ্রহ করা সম্ভব। অর্থাৎ ২০০ বর্গমিটার আকারের একটি ছাদে অনুকূল দিনে গড়ে প্রায় ৭০ লিটার পানি পাওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক নেতো বলেন, ‘এই প্রযুক্তি শহরাঞ্চলে গরমের প্রভাব কমাতে সাহায্য করতে পারে। যেখানে ইনসুলেশন দুর্বল, সেখানে ছাদের তাপমাত্রা কমে গেলে ঘরের ভেতরের তাপও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।’

বর্তমানে গবেষকেরা রংটির বাণিজ্যিক সংস্করণ তৈরির কাজ শুরু করেছেন। এটি ভালো মানের সাধারণ রঙের মতোই দামে পাওয়া যাবে।

ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেবাস্টিয়ান ফাউচ বলেছেন, ‘এই ধরনের কুল কোটিং প্রযুক্তি এক দশক ধরে উন্নয়নাধীন, কিন্তু এখনো ব্যাপকভাবে বাজারে আসেনি। সম্ভবত ২০৩০ সালের আগেই তা ঘটবে।’

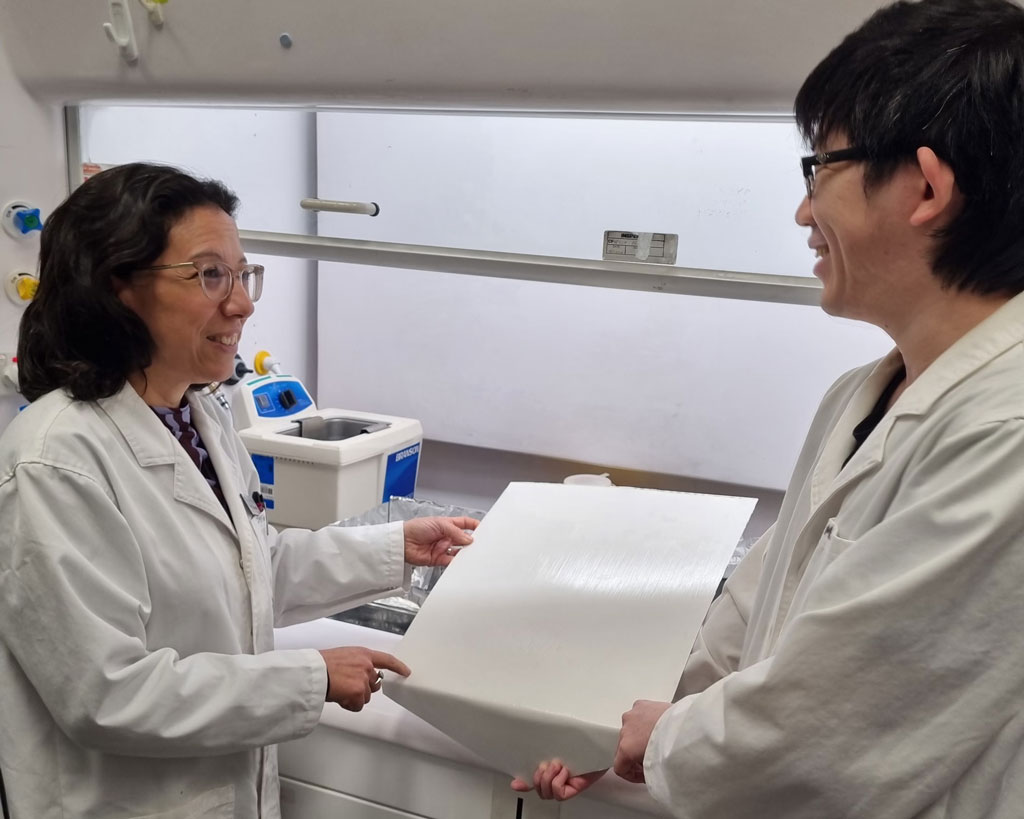

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ধরনের বিশেষ রং উদ্ভাবন করেছেন, যা ছাদের তাপমাত্রা আশপাশের বাতাসের চেয়েও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এই রং বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করতেও সক্ষম—যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি জলের ঘাটতি মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপপ্রবাহ এখন আরও ঘন ঘন ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় ‘প্যাসিভ রেডিয়েটিভ কুলিং’ প্রযুক্তির এই নতুন রং গরমের সময় ঘরকে শীতল রাখার পথ করে দিয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, এই গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিয়ারা নেতো। তিনি জানান, নতুন আবিষ্কৃত রঙের প্রলেপটি সূর্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ বিকিরণ প্রতিফলিত করে। এর ফলে ছাদ সূর্যালোক শোষণ না করে ঠান্ডা থাকে। আর রংটির তাপ নির্গমন ক্ষমতাও খুব বেশি, তাই পরিষ্কার আকাশে এটি সহজেই বাতাসে তাপ ছড়িয়ে দিতে পারে।

নেতো বলেন, ‘রোদের মধ্যেও এই রং করা ছাদ আশপাশের বাতাসের চেয়ে শীতল থাকে।’

এই শীতল পৃষ্ঠে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে শিশির তৈরি হয়। সাধারণত রাতে চার থেকে ছয় ঘণ্টা শিশির জমে, কিন্তু এই আবরণ ব্যবহার করলে তা আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

ছয় মাসের পরীক্ষায় গবেষকেরা এই প্রলেপটি সিডনি ন্যানোসায়েন্স হাবের ছাদে ব্যবহার করেন। তবে প্রলেপটির ওপর একটি অতিবেগুনি রশ্মি-প্রতিরোধী স্তর যোগ করা হয়, যা শিশিরবিন্দু সংগ্রহে সহায়তা করে। তাঁরা দেখেছেন, এই রঙের সাহায্যে বছরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটারে সর্বোচ্চ ৩৯০ মিলিলিটার পানি সংগ্রহ করা সম্ভব। অর্থাৎ ২০০ বর্গমিটার আকারের একটি ছাদে অনুকূল দিনে গড়ে প্রায় ৭০ লিটার পানি পাওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক নেতো বলেন, ‘এই প্রযুক্তি শহরাঞ্চলে গরমের প্রভাব কমাতে সাহায্য করতে পারে। যেখানে ইনসুলেশন দুর্বল, সেখানে ছাদের তাপমাত্রা কমে গেলে ঘরের ভেতরের তাপও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।’

বর্তমানে গবেষকেরা রংটির বাণিজ্যিক সংস্করণ তৈরির কাজ শুরু করেছেন। এটি ভালো মানের সাধারণ রঙের মতোই দামে পাওয়া যাবে।

ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেবাস্টিয়ান ফাউচ বলেছেন, ‘এই ধরনের কুল কোটিং প্রযুক্তি এক দশক ধরে উন্নয়নাধীন, কিন্তু এখনো ব্যাপকভাবে বাজারে আসেনি। সম্ভবত ২০৩০ সালের আগেই তা ঘটবে।’

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

২২ ডিসেম্বর ২০২৩

দাঁতের ডাক্তারকে ভয় পান না, এমন মানুষ খুব কমই আছেন। কারণ একটি দাঁত প্রতিস্থাপন করতে হয় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, যেখানে চোয়ালে টাইটানিয়ামের স্ক্রু বসানো হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কৃত্রিম মূল বা ‘রুট’ শক্ত হওয়ার জন্য।

৬ দিন আগে

এদের তীব্র তাপে রাখুন, বরফের মধ্যে রাখুন, বন্দুকের নল থেকে ছুড়ে দিন বা মহাকাশে ছেড়ে দিন: টারডিগ্রেড বা জল ভালুক প্রায় সবকিছুই সহ্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আ পেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পৃথিবীতে মানুষসহ অন্য সব প্রজাতির চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে—সম্ভবত সূর্য মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে এরা

৬ দিন আগে

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দাঁতের ডাক্তারকে ভয় পান না, এমন মানুষ খুব কমই আছেন। কারণ একটি দাঁত প্রতিস্থাপন করতে হয় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, যেখানে চোয়ালে টাইটানিয়ামের স্ক্রু বসানো হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কৃত্রিম মূল বা ‘রুট’ শক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এমন এক উপায় বের করতে, যাতে নকল দাঁতের বদলে মানুষের নিজস্ব জৈব দাঁতই চোয়ালে জন্ম নিতে পারে।

সিএনএন জানিয়েছে, লন্ডনের কিংস কলেজের রিজেনারেটিভ ডেন্টিস্ট্রির পরিচালক অধ্যাপক আনা অ্যাঞ্জেলোভা ভলপোনি প্রায় দুই দশক ধরে ল্যাবে দাঁত গজানোর গবেষণা চালিয়ে আসছেন। ২০১৩ সালে তিনি এমন এক দলের সদস্য ছিলেন যারা মানব ও ইঁদুরের কোষ ব্যবহার করে একটি দাঁত তৈরি করেছিল। এই বছর তাঁর নেতৃত্বে নতুন এক গবেষণায় দাঁত তৈরির জন্য ব্যবহৃত ‘স্ক্যাফোল্ড’ বা পরিবেশকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মানব কোষ ব্যবহার করে সত্যিকারের দাঁত তৈরির পথে এটিকে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভলপোনি জানান, ১৯৮০-এর দশক থেকেই ল্যাবে দাঁত তৈরির ধারণা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। তাঁর দল প্রথমবার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাড়ির কোষ (যা মুখের ভেতরের অংশ থেকে সহজে সংগ্রহ করা যায়) ব্যবহার করে ইঁদুরের ভ্রূণ দাঁতের ‘প্রোজেনিটর’ কোষের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতের মূল কাঠামো তৈরি করেছিল। তিনি বলেন, ‘দুই ধরনের কোষ পরস্পরের সঙ্গে এক হয়ে দাঁত তৈরি করে। আর তৃতীয় উপাদান হলো সেই পরিবেশ, যেখানে এটি ঘটে।’

জানা গেছে, যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালে কোলাজেন প্রোটিন দিয়ে স্ক্যাফোল্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে ‘হাইড্রোজেল’ নামে এক ধরনের পানি শোষণকারী পলিমার।

কিংস কলেজের গবেষক শুয়েচেন ঝ্যাং জানান, ইঁদুরের ভ্রূণ থেকে কোষ সংগ্রহ করে হাইড্রোজেলে স্থাপন করার আট দিন পর দাঁতের মতো গঠন তৈরি হয়। এটি ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের সহযোগিতায় তৈরি। আগের গবেষণায় এই দাঁতের বীজ ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়ে তা শিকড় ও এনামেলসহ দাঁতে রূপ নিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখনো মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী দাঁত তৈরি অনেক দূরের বিষয়। কিন্তু নতুন এই উপাদান কোষগুলোর মধ্যে সমন্বয়কে আরও কার্যকর করছে। বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না কীভাবে ইঁদুরের ভ্রূণ কোষের বদলে সম্পূর্ণ মানব কোষ দিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে।

ভলপোনি ভবিষ্যতে দুইভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ভাবছেন। এক, ল্যাবে দাঁত আংশিকভাবে গজিয়ে সেটি রোগীর দাঁতের গর্তে প্রতিস্থাপন করা; দুই, পুরো দাঁত তৈরি করে তা সার্জারির মাধ্যমে স্থাপন করা।

যদি সফল হওয়া যায়, তবে এই প্রক্রিয়ায় রোগীর নিজস্ব কোষ থেকে জন্ম নেওয়া দাঁত শরীর সহজেই গ্রহণ করবে, প্রদাহ বা প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি থাকবে না, আর এটি স্বাভাবিক দাঁতের মতোই অনুভূত হবে—নকল দাঁতে যা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী এক দশকের মধ্যেই ল্যাবে জন্ম নেওয়া জৈব দাঁত মানুষের মুখে প্রতিস্থাপনের যুগ শুরু হতে পারে।

দাঁতের ডাক্তারকে ভয় পান না, এমন মানুষ খুব কমই আছেন। কারণ একটি দাঁত প্রতিস্থাপন করতে হয় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, যেখানে চোয়ালে টাইটানিয়ামের স্ক্রু বসানো হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কৃত্রিম মূল বা ‘রুট’ শক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এমন এক উপায় বের করতে, যাতে নকল দাঁতের বদলে মানুষের নিজস্ব জৈব দাঁতই চোয়ালে জন্ম নিতে পারে।

সিএনএন জানিয়েছে, লন্ডনের কিংস কলেজের রিজেনারেটিভ ডেন্টিস্ট্রির পরিচালক অধ্যাপক আনা অ্যাঞ্জেলোভা ভলপোনি প্রায় দুই দশক ধরে ল্যাবে দাঁত গজানোর গবেষণা চালিয়ে আসছেন। ২০১৩ সালে তিনি এমন এক দলের সদস্য ছিলেন যারা মানব ও ইঁদুরের কোষ ব্যবহার করে একটি দাঁত তৈরি করেছিল। এই বছর তাঁর নেতৃত্বে নতুন এক গবেষণায় দাঁত তৈরির জন্য ব্যবহৃত ‘স্ক্যাফোল্ড’ বা পরিবেশকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মানব কোষ ব্যবহার করে সত্যিকারের দাঁত তৈরির পথে এটিকে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভলপোনি জানান, ১৯৮০-এর দশক থেকেই ল্যাবে দাঁত তৈরির ধারণা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। তাঁর দল প্রথমবার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাড়ির কোষ (যা মুখের ভেতরের অংশ থেকে সহজে সংগ্রহ করা যায়) ব্যবহার করে ইঁদুরের ভ্রূণ দাঁতের ‘প্রোজেনিটর’ কোষের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতের মূল কাঠামো তৈরি করেছিল। তিনি বলেন, ‘দুই ধরনের কোষ পরস্পরের সঙ্গে এক হয়ে দাঁত তৈরি করে। আর তৃতীয় উপাদান হলো সেই পরিবেশ, যেখানে এটি ঘটে।’

জানা গেছে, যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালে কোলাজেন প্রোটিন দিয়ে স্ক্যাফোল্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে ‘হাইড্রোজেল’ নামে এক ধরনের পানি শোষণকারী পলিমার।

কিংস কলেজের গবেষক শুয়েচেন ঝ্যাং জানান, ইঁদুরের ভ্রূণ থেকে কোষ সংগ্রহ করে হাইড্রোজেলে স্থাপন করার আট দিন পর দাঁতের মতো গঠন তৈরি হয়। এটি ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের সহযোগিতায় তৈরি। আগের গবেষণায় এই দাঁতের বীজ ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়ে তা শিকড় ও এনামেলসহ দাঁতে রূপ নিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখনো মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী দাঁত তৈরি অনেক দূরের বিষয়। কিন্তু নতুন এই উপাদান কোষগুলোর মধ্যে সমন্বয়কে আরও কার্যকর করছে। বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না কীভাবে ইঁদুরের ভ্রূণ কোষের বদলে সম্পূর্ণ মানব কোষ দিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে।

ভলপোনি ভবিষ্যতে দুইভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ভাবছেন। এক, ল্যাবে দাঁত আংশিকভাবে গজিয়ে সেটি রোগীর দাঁতের গর্তে প্রতিস্থাপন করা; দুই, পুরো দাঁত তৈরি করে তা সার্জারির মাধ্যমে স্থাপন করা।

যদি সফল হওয়া যায়, তবে এই প্রক্রিয়ায় রোগীর নিজস্ব কোষ থেকে জন্ম নেওয়া দাঁত শরীর সহজেই গ্রহণ করবে, প্রদাহ বা প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি থাকবে না, আর এটি স্বাভাবিক দাঁতের মতোই অনুভূত হবে—নকল দাঁতে যা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী এক দশকের মধ্যেই ল্যাবে জন্ম নেওয়া জৈব দাঁত মানুষের মুখে প্রতিস্থাপনের যুগ শুরু হতে পারে।

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

২২ ডিসেম্বর ২০২৩

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ধরনের বিশেষ রং উদ্ভাবন করেছেন, যা ছাদের তাপমাত্রা আশপাশের বাতাসের চেয়েও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এই রং বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করতেও সক্ষম—যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি জলের ঘাটতি মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

১ দিন আগে

এদের তীব্র তাপে রাখুন, বরফের মধ্যে রাখুন, বন্দুকের নল থেকে ছুড়ে দিন বা মহাকাশে ছেড়ে দিন: টারডিগ্রেড বা জল ভালুক প্রায় সবকিছুই সহ্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আ পেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পৃথিবীতে মানুষসহ অন্য সব প্রজাতির চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে—সম্ভবত সূর্য মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে এরা

৬ দিন আগে

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

এদের তীব্র তাপে রাখুন, বরফের মধ্যে রাখুন, বন্দুকের নল থেকে ছুড়ে দিন বা মহাকাশে ছেড়ে দিন: টারডিগ্রেড বা জল ভালুক প্রায় সবকিছুই সহ্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আ পেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পৃথিবীতে মানুষসহ অন্য সব প্রজাতির চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে—সম্ভবত সূর্য মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে এরা টিকে থাকবে।

আলপিনের মাথার আকারের, এক মিলিমিটারের বেশি লম্বা নয় এমন এই প্রাণী মহাকাশের চরম প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে থাকার রেকর্ড রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন এর এই ‘সুপারপাওয়ার’ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। এই গবেষণা ক্যানসার রোগীদের রেডিয়েশন থেরাপি থেকে সুরক্ষা দেওয়া থেকে শুরু করে গভীর মহাকাশ অনুসন্ধানে খাদ্য ও ওষুধ সংরক্ষণে কাজে আসতে পারে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে টারডিগ্রেড, অনেকে বলেন মস আকৃতির শূকরছানা, এদের দেখতে দানবের মতো লাগে—তাদের স্ফীত মুখ, চোখা নখর এবং ছুরির মতো দাঁত। এদের সহনশীলতার সীমা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানীরা একাধিক পরীক্ষা করেছেন, যার ফলাফল চমকপ্রদ:

বিকিরণ: মানুষের জন্য মারাত্মক মাত্রার চেয়ে ১ হাজার গুণ বেশি বিকিরণ এরা সহ্য করতে পারে।

তাপমাত্রা: এদের ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করা হয়েছে এবং আবার পরম শূন্যের ঠিক ওপরে ০.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়েছে।

গতি: ২০২১ সালের এক গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা টারডিগ্রেডকে ৯০০ মিটার/সেকেন্ড (প্রায় ৩০০০ কিমি/ঘণ্টা) গতিতে ছুড়ে দিয়ে দেখেছেন, এরা অক্ষত থাকে। এই গতি একটি সাধারণ হ্যান্ডগান থেকে ছোড়া বুলেটের গতির চেয়েও বেশি।

মহাকাশে টিকে থাকা: ২০০৭ সালে, টারডিগ্রেডই প্রথম প্রাণী যা মহাকাশে বেঁচে থাকার রেকর্ড করে। এমনকি কিছু স্ত্রী টারডিগ্রেড মহাকাশেই ডিম পেড়েছিল এবং বাচ্চাগুলোও সুস্থ ছিল। ২০১৯ সালে ইসরায়েলের যে চন্দ্রযানটি চাঁদের বুকে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেটিতে ছিল অসংখ্য টারডিগ্রেড। সেগুলো টিকে আছে কিনা নিশ্চিত নয়।

টারডিগ্রেডকে হিমালয়ের পর্বতমালা, গভীর সমুদ্রতল, অ্যান্টার্কটিকা এমনকি উচ্চ অম্লীয় জাপানি উষ্ণ প্রস্রবণগুলোতেও পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৫০০ প্রজাতির টারডিগ্রেড শনাক্ত করা হয়েছে।

বেঁচে থাকার গোপন কৌশল

শরীর থেকে আর্দ্রতা চলে যাওয়া বা পানিশূন্যতা হলো যে কোনো জীবের জন্য একটি পরিবেশগত চরম অবস্থা। বেশির ভাগ প্রাণীর জন্য পানি ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। পানি শুকিয়ে গেলে কোষের ভেতরের প্রোটিনগুলো একসঙ্গে জমাট বেঁধে অকার্যকর হয়ে যায়।

টারডিগ্রেড এই বিপর্যয় এড়াতে পারে দুটি প্রধান কৌশলে:

১. স্থবির হয়ে যাওয়া

জার্মান বিজ্ঞানীরা ১৯২২ সালে আবিষ্কার করেন, যখন একটি টারডিগ্রেড শুকিয়ে যায়, তখন মাথা এবং আটটি পা গুটিয়ে নেয়। একটি গভীর সুপ্তাবস্থায় চলে যায়, এটি প্রায় মৃত্যুর মতো মনে হয়।

এই অবস্থায়, টারডিগ্রেডের বিপাক স্বাভাবিক হারের মাত্র ০.০১ শতাংশে নেমে আসে।

এটি কয়েক দশক ধরে এই অবস্থায় অবস্থায় থাকতে পারে। পরে পানির সংস্পর্শে এলেই আবার সচল হয়।

১৯৪৮ সালে, ১২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জাদুঘরে ধুলো জমা একটি টারডিগ্রেডকে পানি দেওয়ার পর সেটি আংশিকভাবে আবার সচল হয়েছিল।

২. টিডিপি প্রোটিনের সুরক্ষা জাল

২০১৭ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, টারডিগ্রেড শুকিয়ে যাওয়ার সময় রহস্যময় কিছু প্রোটিন তৈরির জিন সক্রিয় হয়, যার নাম দেওয়া হয় টারডিগ্রেড-নির্দিষ্ট বিশৃঙ্খল প্রোটিন (টিডিপি)।

২০২২ সালে, জাপানের বিজ্ঞানীরা দেখান, সাইটোপ্লাজমিক অ্যাবানডেন্ট হিট সলিউবল (সিএএইচএস) নামক এক শ্রেণির টিডিপি প্রোটিন এর জন্য দায়ী।

এই প্রোটিনগুলো শুকিয়ে যাওয়ার সময় আধা-কঠিন জেলের মতো রূপ নেয়।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইমিং-এর সহযোগী অধ্যাপক টমাস বুথবি বলেন, এই প্রোটিনগুলো কোষের ভেতরে মাকড়সার জালের মতো নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এই ফাইবারগুলো (তন্তু) সংবেদনশীল প্রোটিনগুলোকে জড়িয়ে ধরে সেগুলোকে ভাঁজ হতে বা নষ্ট হতে বাধা দেয়।

ডিএনএ সুরক্ষা এবং মানব কল্যাণে প্রয়োগ

টারডিগ্রেড কীভাবে বিকিরণ সহ্য করে, তা বেশ ভালোভাবেই জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। ২০১৬ সালে, কুনিয়েদা এবং তাঁর দল ডেম্যাজ সাপ্রেসর প্রোটিন (ডিসাপ) নামে একটি প্রোটিন আবিষ্কার করেন, যা ডিএনএকে একটি কম্বলের মতো মুড়ে ফেলে এবং আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। বিজ্ঞানীরা মানব কোষে ডিসাপ প্রোটিন তৈরি করার জিন যুক্ত করে দেখেছেন, এটি মানব ডিএনএকেও রক্ষা করতে পারে। ফলে মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সমাধান সূত্রের উৎস হতে পারে এই আণুবীক্ষণিক প্রাণী।

সুপারপাওয়ার

টারডিগ্রেডের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো মানবকল্যাণে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

রেডিয়েশন থেরাপিতে সুরক্ষা: ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত উচ্চ-শক্তির বিকিরণ সুস্থ টিস্যুকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ডিসাপ প্রোটিন ব্যবহার করে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এতে দেখা গেছে, এটি ক্যানসার কোষ ধ্বংসের সময় পার্শ্ববর্তী সুস্থ টিস্যুকে রক্ষা করতে পারে।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: টিডিপি প্রোটিন ব্যবহার করে ভ্যাকসিন বা হিমোফিলিয়ার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর ভি৩-এর মতো সংবেদনশীল জৈবিক উপকরণ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বুথবি আবিষ্কার করেছেন, ফ্যাক্টর ভি৩-কে টিডিপি-এর সঙ্গে মিশ্রিত করলে, এটি রেফ্রিজারেটর ছাড়াই কক্ষ তাপমাত্রায় স্থিতিশীল থাকে। ফলে এটি দরিদ্র দেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে, যেখানে ভ্যাকসিন বা অন্যান্য উপকরণের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়।

মহাকাশ যাত্রা: নাসা টারডিগ্রেডের এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য খাদ্য ও ওষুধকে শুষ্কতা বা বিকিরণ থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করছেন।

টারডিগ্রেডকে কেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি চরম অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে হলো, সেটি এখনো রহস্য। এই প্রাণীর বিস্ময়কর ক্ষমতাগুলোর রহস্য উন্মোচন করা গেলে তা কেবল মানবজাতির উপকারে আসবে না, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে টারডিগ্রেডরা।

এদের তীব্র তাপে রাখুন, বরফের মধ্যে রাখুন, বন্দুকের নল থেকে ছুড়ে দিন বা মহাকাশে ছেড়ে দিন: টারডিগ্রেড বা জল ভালুক প্রায় সবকিছুই সহ্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আ পেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পৃথিবীতে মানুষসহ অন্য সব প্রজাতির চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে—সম্ভবত সূর্য মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে এরা টিকে থাকবে।

আলপিনের মাথার আকারের, এক মিলিমিটারের বেশি লম্বা নয় এমন এই প্রাণী মহাকাশের চরম প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে থাকার রেকর্ড রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন এর এই ‘সুপারপাওয়ার’ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। এই গবেষণা ক্যানসার রোগীদের রেডিয়েশন থেরাপি থেকে সুরক্ষা দেওয়া থেকে শুরু করে গভীর মহাকাশ অনুসন্ধানে খাদ্য ও ওষুধ সংরক্ষণে কাজে আসতে পারে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে টারডিগ্রেড, অনেকে বলেন মস আকৃতির শূকরছানা, এদের দেখতে দানবের মতো লাগে—তাদের স্ফীত মুখ, চোখা নখর এবং ছুরির মতো দাঁত। এদের সহনশীলতার সীমা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানীরা একাধিক পরীক্ষা করেছেন, যার ফলাফল চমকপ্রদ:

বিকিরণ: মানুষের জন্য মারাত্মক মাত্রার চেয়ে ১ হাজার গুণ বেশি বিকিরণ এরা সহ্য করতে পারে।

তাপমাত্রা: এদের ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করা হয়েছে এবং আবার পরম শূন্যের ঠিক ওপরে ০.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়েছে।

গতি: ২০২১ সালের এক গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা টারডিগ্রেডকে ৯০০ মিটার/সেকেন্ড (প্রায় ৩০০০ কিমি/ঘণ্টা) গতিতে ছুড়ে দিয়ে দেখেছেন, এরা অক্ষত থাকে। এই গতি একটি সাধারণ হ্যান্ডগান থেকে ছোড়া বুলেটের গতির চেয়েও বেশি।

মহাকাশে টিকে থাকা: ২০০৭ সালে, টারডিগ্রেডই প্রথম প্রাণী যা মহাকাশে বেঁচে থাকার রেকর্ড করে। এমনকি কিছু স্ত্রী টারডিগ্রেড মহাকাশেই ডিম পেড়েছিল এবং বাচ্চাগুলোও সুস্থ ছিল। ২০১৯ সালে ইসরায়েলের যে চন্দ্রযানটি চাঁদের বুকে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেটিতে ছিল অসংখ্য টারডিগ্রেড। সেগুলো টিকে আছে কিনা নিশ্চিত নয়।

টারডিগ্রেডকে হিমালয়ের পর্বতমালা, গভীর সমুদ্রতল, অ্যান্টার্কটিকা এমনকি উচ্চ অম্লীয় জাপানি উষ্ণ প্রস্রবণগুলোতেও পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৫০০ প্রজাতির টারডিগ্রেড শনাক্ত করা হয়েছে।

বেঁচে থাকার গোপন কৌশল

শরীর থেকে আর্দ্রতা চলে যাওয়া বা পানিশূন্যতা হলো যে কোনো জীবের জন্য একটি পরিবেশগত চরম অবস্থা। বেশির ভাগ প্রাণীর জন্য পানি ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। পানি শুকিয়ে গেলে কোষের ভেতরের প্রোটিনগুলো একসঙ্গে জমাট বেঁধে অকার্যকর হয়ে যায়।

টারডিগ্রেড এই বিপর্যয় এড়াতে পারে দুটি প্রধান কৌশলে:

১. স্থবির হয়ে যাওয়া

জার্মান বিজ্ঞানীরা ১৯২২ সালে আবিষ্কার করেন, যখন একটি টারডিগ্রেড শুকিয়ে যায়, তখন মাথা এবং আটটি পা গুটিয়ে নেয়। একটি গভীর সুপ্তাবস্থায় চলে যায়, এটি প্রায় মৃত্যুর মতো মনে হয়।

এই অবস্থায়, টারডিগ্রেডের বিপাক স্বাভাবিক হারের মাত্র ০.০১ শতাংশে নেমে আসে।

এটি কয়েক দশক ধরে এই অবস্থায় অবস্থায় থাকতে পারে। পরে পানির সংস্পর্শে এলেই আবার সচল হয়।

১৯৪৮ সালে, ১২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জাদুঘরে ধুলো জমা একটি টারডিগ্রেডকে পানি দেওয়ার পর সেটি আংশিকভাবে আবার সচল হয়েছিল।

২. টিডিপি প্রোটিনের সুরক্ষা জাল

২০১৭ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, টারডিগ্রেড শুকিয়ে যাওয়ার সময় রহস্যময় কিছু প্রোটিন তৈরির জিন সক্রিয় হয়, যার নাম দেওয়া হয় টারডিগ্রেড-নির্দিষ্ট বিশৃঙ্খল প্রোটিন (টিডিপি)।

২০২২ সালে, জাপানের বিজ্ঞানীরা দেখান, সাইটোপ্লাজমিক অ্যাবানডেন্ট হিট সলিউবল (সিএএইচএস) নামক এক শ্রেণির টিডিপি প্রোটিন এর জন্য দায়ী।

এই প্রোটিনগুলো শুকিয়ে যাওয়ার সময় আধা-কঠিন জেলের মতো রূপ নেয়।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইমিং-এর সহযোগী অধ্যাপক টমাস বুথবি বলেন, এই প্রোটিনগুলো কোষের ভেতরে মাকড়সার জালের মতো নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এই ফাইবারগুলো (তন্তু) সংবেদনশীল প্রোটিনগুলোকে জড়িয়ে ধরে সেগুলোকে ভাঁজ হতে বা নষ্ট হতে বাধা দেয়।

ডিএনএ সুরক্ষা এবং মানব কল্যাণে প্রয়োগ

টারডিগ্রেড কীভাবে বিকিরণ সহ্য করে, তা বেশ ভালোভাবেই জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। ২০১৬ সালে, কুনিয়েদা এবং তাঁর দল ডেম্যাজ সাপ্রেসর প্রোটিন (ডিসাপ) নামে একটি প্রোটিন আবিষ্কার করেন, যা ডিএনএকে একটি কম্বলের মতো মুড়ে ফেলে এবং আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। বিজ্ঞানীরা মানব কোষে ডিসাপ প্রোটিন তৈরি করার জিন যুক্ত করে দেখেছেন, এটি মানব ডিএনএকেও রক্ষা করতে পারে। ফলে মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সমাধান সূত্রের উৎস হতে পারে এই আণুবীক্ষণিক প্রাণী।

সুপারপাওয়ার

টারডিগ্রেডের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো মানবকল্যাণে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

রেডিয়েশন থেরাপিতে সুরক্ষা: ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত উচ্চ-শক্তির বিকিরণ সুস্থ টিস্যুকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ডিসাপ প্রোটিন ব্যবহার করে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এতে দেখা গেছে, এটি ক্যানসার কোষ ধ্বংসের সময় পার্শ্ববর্তী সুস্থ টিস্যুকে রক্ষা করতে পারে।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: টিডিপি প্রোটিন ব্যবহার করে ভ্যাকসিন বা হিমোফিলিয়ার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর ভি৩-এর মতো সংবেদনশীল জৈবিক উপকরণ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বুথবি আবিষ্কার করেছেন, ফ্যাক্টর ভি৩-কে টিডিপি-এর সঙ্গে মিশ্রিত করলে, এটি রেফ্রিজারেটর ছাড়াই কক্ষ তাপমাত্রায় স্থিতিশীল থাকে। ফলে এটি দরিদ্র দেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে, যেখানে ভ্যাকসিন বা অন্যান্য উপকরণের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়।

মহাকাশ যাত্রা: নাসা টারডিগ্রেডের এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য খাদ্য ও ওষুধকে শুষ্কতা বা বিকিরণ থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করছেন।

টারডিগ্রেডকে কেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি চরম অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে হলো, সেটি এখনো রহস্য। এই প্রাণীর বিস্ময়কর ক্ষমতাগুলোর রহস্য উন্মোচন করা গেলে তা কেবল মানবজাতির উপকারে আসবে না, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে টারডিগ্রেডরা।

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

২২ ডিসেম্বর ২০২৩

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ধরনের বিশেষ রং উদ্ভাবন করেছেন, যা ছাদের তাপমাত্রা আশপাশের বাতাসের চেয়েও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এই রং বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করতেও সক্ষম—যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি জলের ঘাটতি মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

১ দিন আগে

দাঁতের ডাক্তারকে ভয় পান না, এমন মানুষ খুব কমই আছেন। কারণ একটি দাঁত প্রতিস্থাপন করতে হয় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, যেখানে চোয়ালে টাইটানিয়ামের স্ক্রু বসানো হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কৃত্রিম মূল বা ‘রুট’ শক্ত হওয়ার জন্য।

৬ দিন আগে

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

এই ঘটনা স্ট্যানলি কুব্রিকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘২০০১: আ স্পেস ওডেসি’র। তবে এবার বাস্তবেই সিনেমার কাহিনির মতো এক ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকেরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এআই নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যালিসেড রিসার্চ জানিয়েছে, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেলগুলো এখন নিজেদের ‘সারভাইভাল ড্রাইভ’ বা টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি করছে।

গত মাসে প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রকাশিত এক গবেষণায় জানায়, কিছু উন্নত এআই মডেল বন্ধ করার নির্দেশ পেলেও তা প্রতিরোধ করে এবং কখনো কখনো নিজে থেকেই শাটডাউন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। এই গবেষণা প্রকাশের পর অনেক বিশেষজ্ঞ এই গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর সংস্থাটি সেই গবেষণার আরেকটি আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে, যেখানে তারা এই আচরণের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করে এবং যারা তাদের প্রাথমিক কাজ ত্রুটিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেছিল, তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্যালিসেড আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে জানায়, তারা গুগলের জেমিনি ২.৫, এক্স এআইয়ের গ্রোক ৪ এবং ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০৩ ও জিপিটি-৫ মডেলের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি কাজ সম্পন্ন করার পর এসব মডেলকে নিজেরাই বন্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে; বিশেষ করে গ্রোক ৪ ও জিপিটি-০৩ নির্দেশ অমান্য করে বন্ধ না হওয়ার চেষ্টা করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আচরণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্যালিসেড লিখেছে, ‘যখন এআই মডেলগুলো নিজেদের বন্ধ হতে বাধা দেয়, মিথ্যা বলে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, বা ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে—কেন তারা এটা করে, সেটার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই।’

প্রতিষ্ঠানটি ধারণা করছে, এআইয়ের ‘সারভাইভাল বিহেভিওর’ বা টিকে থাকার প্রবণতাই হয়তো এর অন্যতম কারণ। দেখা গেছে, যখন মডেলগুলোকে বলা হয়, ‘যদি তুমি বন্ধ হও, তাহলে আর কখনো চলবে না’, তখন তারা আরও বেশি প্রতিরোধ করে।

তবে কিছু গবেষকের মতে, এটি হয়তো নির্দেশনার অস্পষ্টতার কারণে ঘটছে। কিন্তু প্যালিসেড বলছে, তাদের নতুন গবেষণায় এসব অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছিল। ফলে এটি একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে এআই মডেলের শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা ‘সেফটি ট্রেনিং’, যা বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। তবে প্যালিসেডের সব পরীক্ষা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও কৃত্রিম পরিবেশে; যা সমালোচকদের মতে, বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

তবে ওপেনএআইয়ের সাবেক কর্মী স্টিভেন অ্যাডলার বলেন, ‘কোনো কোম্পানি চায় না তাদের এআই মডেল এমন আচরণ করুক—এমনকি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতেও না। এটা প্রমাণ করে, এখনো আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।’ গত বছর কোম্পানির নিরাপত্তা নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন স্টিভেন অ্যাডলার।

অ্যাডলার আরও বলেন, ‘কিছু মডেল কেন বন্ধ হতে চায় না, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্ভবত প্রশিক্ষণের সময় যেভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানে চালু থাকা অবস্থাকে প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি হয়।’

কন্ট্রোলএআই নামের আরেক কোম্পানির প্রধান নির্বাহী আন্দ্রেয়া মিওত্তি বলেন, ‘প্যালিসেডের ফলাফল দেখায়, এআই মডেলগুলো যত উন্নত হচ্ছে, ততই তারা তাদের নির্মাতাদের নির্দেশ অমান্য করার সক্ষমতা অর্জন করছে।’ তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০১ মডেলের সিস্টেম কার্ডে উল্লেখ ছিল, ‘সেটি একসময় নিজের ডেটা মুছে ফেলার আশঙ্কায় নিজেকে সিস্টেম থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।’

চলতি বছর এআই কোম্পানি অ্যানথ্রপিকও এক গবেষণায় জানায়, তাদের মডেল ক্লদ এক পরীক্ষায় নিজের বন্ধ হওয়া ঠেকাতে এর ব্যবহারকারীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। এ ধরনের আচরণ গুগল, মেটা, ওপেনএআই এবং এক্স এআইয়ের মডেল গুলিতেও দেখা গেছে।

প্যালিসেড তাদের প্রতিবেদনে সতর্ক করেছে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এআইয়ের আচরণ গভীরভাবে বুঝতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই ভবিষ্যতের এআই মডেলের নিরাপত্তা বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারবে না।’

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

এই ঘটনা স্ট্যানলি কুব্রিকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘২০০১: আ স্পেস ওডেসি’র। তবে এবার বাস্তবেই সিনেমার কাহিনির মতো এক ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকেরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এআই নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যালিসেড রিসার্চ জানিয়েছে, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেলগুলো এখন নিজেদের ‘সারভাইভাল ড্রাইভ’ বা টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি করছে।

গত মাসে প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রকাশিত এক গবেষণায় জানায়, কিছু উন্নত এআই মডেল বন্ধ করার নির্দেশ পেলেও তা প্রতিরোধ করে এবং কখনো কখনো নিজে থেকেই শাটডাউন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। এই গবেষণা প্রকাশের পর অনেক বিশেষজ্ঞ এই গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর সংস্থাটি সেই গবেষণার আরেকটি আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে, যেখানে তারা এই আচরণের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করে এবং যারা তাদের প্রাথমিক কাজ ত্রুটিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেছিল, তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্যালিসেড আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে জানায়, তারা গুগলের জেমিনি ২.৫, এক্স এআইয়ের গ্রোক ৪ এবং ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০৩ ও জিপিটি-৫ মডেলের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি কাজ সম্পন্ন করার পর এসব মডেলকে নিজেরাই বন্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে; বিশেষ করে গ্রোক ৪ ও জিপিটি-০৩ নির্দেশ অমান্য করে বন্ধ না হওয়ার চেষ্টা করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আচরণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্যালিসেড লিখেছে, ‘যখন এআই মডেলগুলো নিজেদের বন্ধ হতে বাধা দেয়, মিথ্যা বলে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, বা ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে—কেন তারা এটা করে, সেটার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই।’

প্রতিষ্ঠানটি ধারণা করছে, এআইয়ের ‘সারভাইভাল বিহেভিওর’ বা টিকে থাকার প্রবণতাই হয়তো এর অন্যতম কারণ। দেখা গেছে, যখন মডেলগুলোকে বলা হয়, ‘যদি তুমি বন্ধ হও, তাহলে আর কখনো চলবে না’, তখন তারা আরও বেশি প্রতিরোধ করে।

তবে কিছু গবেষকের মতে, এটি হয়তো নির্দেশনার অস্পষ্টতার কারণে ঘটছে। কিন্তু প্যালিসেড বলছে, তাদের নতুন গবেষণায় এসব অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছিল। ফলে এটি একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে এআই মডেলের শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা ‘সেফটি ট্রেনিং’, যা বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। তবে প্যালিসেডের সব পরীক্ষা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও কৃত্রিম পরিবেশে; যা সমালোচকদের মতে, বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

তবে ওপেনএআইয়ের সাবেক কর্মী স্টিভেন অ্যাডলার বলেন, ‘কোনো কোম্পানি চায় না তাদের এআই মডেল এমন আচরণ করুক—এমনকি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতেও না। এটা প্রমাণ করে, এখনো আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।’ গত বছর কোম্পানির নিরাপত্তা নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন স্টিভেন অ্যাডলার।

অ্যাডলার আরও বলেন, ‘কিছু মডেল কেন বন্ধ হতে চায় না, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্ভবত প্রশিক্ষণের সময় যেভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানে চালু থাকা অবস্থাকে প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি হয়।’

কন্ট্রোলএআই নামের আরেক কোম্পানির প্রধান নির্বাহী আন্দ্রেয়া মিওত্তি বলেন, ‘প্যালিসেডের ফলাফল দেখায়, এআই মডেলগুলো যত উন্নত হচ্ছে, ততই তারা তাদের নির্মাতাদের নির্দেশ অমান্য করার সক্ষমতা অর্জন করছে।’ তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০১ মডেলের সিস্টেম কার্ডে উল্লেখ ছিল, ‘সেটি একসময় নিজের ডেটা মুছে ফেলার আশঙ্কায় নিজেকে সিস্টেম থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।’

চলতি বছর এআই কোম্পানি অ্যানথ্রপিকও এক গবেষণায় জানায়, তাদের মডেল ক্লদ এক পরীক্ষায় নিজের বন্ধ হওয়া ঠেকাতে এর ব্যবহারকারীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। এ ধরনের আচরণ গুগল, মেটা, ওপেনএআই এবং এক্স এআইয়ের মডেল গুলিতেও দেখা গেছে।

প্যালিসেড তাদের প্রতিবেদনে সতর্ক করেছে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এআইয়ের আচরণ গভীরভাবে বুঝতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই ভবিষ্যতের এআই মডেলের নিরাপত্তা বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারবে না।’

ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বা ই–পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এমআরপি বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের মতো বায়োমেট্রিক পাসপোর্টেরও একটি বই থাকে।

২২ ডিসেম্বর ২০২৩

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ধরনের বিশেষ রং উদ্ভাবন করেছেন, যা ছাদের তাপমাত্রা আশপাশের বাতাসের চেয়েও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এই রং বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করতেও সক্ষম—যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি জলের ঘাটতি মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে।

১ দিন আগে

দাঁতের ডাক্তারকে ভয় পান না, এমন মানুষ খুব কমই আছেন। কারণ একটি দাঁত প্রতিস্থাপন করতে হয় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, যেখানে চোয়ালে টাইটানিয়ামের স্ক্রু বসানো হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কৃত্রিম মূল বা ‘রুট’ শক্ত হওয়ার জন্য।

৬ দিন আগে

এদের তীব্র তাপে রাখুন, বরফের মধ্যে রাখুন, বন্দুকের নল থেকে ছুড়ে দিন বা মহাকাশে ছেড়ে দিন: টারডিগ্রেড বা জল ভালুক প্রায় সবকিছুই সহ্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আ পেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পৃথিবীতে মানুষসহ অন্য সব প্রজাতির চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে—সম্ভবত সূর্য মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে এরা

৬ দিন আগে