মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের বেশি বলে সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন সংক্রমণের চিকিৎসায় বর্তমানে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে কমে গেছে। ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর এই প্রতিরোধী হয়ে ওঠাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি বলে উল্লেখ করে আসছেন জনস্বাস্থ্যবিদেরা।

গত মাসে ডব্লিউএইচও ‘গ্লোবাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সার্ভেইলেন্স রিপোর্ট ২০২৫’-এ বলেছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (এএমআর) জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার কার্যকারিতা কমিয়ে দিচ্ছে। এতে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গুরুতর হুমকির মুখে পড়ছে। এই প্রতিবেদনে ১০৪টি দেশ থেকে প্রাপ্ত ২ কোটি ৩০ লাখের বেশি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আটটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ গড়ে তোলার তথ্য তুলে ধরা হয়। এই ৮ জীবাণু হচ্ছে অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ই-কোলাই, ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, নেইসেরিয়া গনোরিয়া, নন-টাইফয়েড সালমোনেলা, শিগেলা, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়ি।

কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের মতো জীবাণু এবং ফাঙ্গাস ও অন্যান্য পরজীবীকে দমনে ব্যর্থ হলে তাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বলে। এমন হলে জীবাণুঘটিত সংক্রমণগুলোর চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়। এতে নিরাময়যোগ্য সাধারণ সংক্রমণও জটিল এবং রোগ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে পারে।

বাংলাদেশে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের বা তারও উচ্চ স্তরের ওষুধ রয়েছে। এখানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ। ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এএমআর সংকট গুরুতর আকার নিচ্ছে। অ্যাসিনেটোব্যাক্টার নামের গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াটি একে মোকাবিলায় ব্যবহৃত ইমেপেনেম নামের শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ৯৭ শতাংশ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ওই ব্যাকটেরিয়া রক্তে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

রক্ত সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ই-কোলাই জীবাণু তৃতীয় প্রজন্মের সেফোটাক্সিম অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফালোস্পোরিনসের বিরুদ্ধে একই ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধের হার ৮৮ শতাংশের বেশি। ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়ি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট রক্ত সংক্রমণে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের অ্যান্টিবায়োটিক সেফোটাক্সিমের বিরুদ্ধে ৮৭ শতাংশ এবং ইমেপেনেমের বিরুদ্ধে ৫১ শতাংশ প্রতিরোধ দেখা গেছে। শিগেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ওষুধ ইদানীং তেমন কার্যকর হচ্ছে না। প্রতিরোধের হার ৮৯ শতাংশ। ই-কোলাইয়ের কারণে মূত্রনালির সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফোটাক্সিমে প্রতিরোধের হার ৬৫ শতাংশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মক্ষেত্রের বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশীরা ১১টি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের মধ্যে পড়ে। এ দেশগুলোর মধ্যে অন্তত পাঁচটি জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সব রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব (প্যাথোজেন) একাধিক ওষুধে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলেও পাঁচটি ওষুধের প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অন্যান্য জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ওষুধ প্রতিরোধের দিক থেকে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে। তিনটি জীবাণু ৫১ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে কিছু কম হারের প্রতিরোধী জীবাণুও রয়েছে কয়েকটি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি হলে তা উচ্চ প্রতিরোধ, ২০-৫০ শতাংশ হলে মধ্যম প্রতিরোধ, আর ২০ শতাংশের কম হলে নিম্ন প্রতিরোধ হিসেবে গণ্য হয়। উচ্চ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রোগীকে বিকল্প বা তৃতীয় সারির ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ কার্যকারিতা হারালে গুরুতর অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ে। এতে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকিও বাড়ে। বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআরবি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজি) অধ্যাপক ডা. জাকির হোসেন হাবিব অবশ্য ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে দেখানো হারকে ‘স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি’ আখ্যা দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ডব্লিউএইচও যে নমুনাগুলো সংগ্রহ করেছে, সেগুলো মূলত বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সাধারণত এএমআর তুলনামূলকভাবে বেশি।’

‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সার্ভিলেন্স বাংলাদেশ ২০২৪’ প্রতিবেদনের প্রধান সম্পাদক ডা. জাকির হোসেন হাবিব আরও বলেন, ‘যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো, সেখানে এএমআর কম। আর জীবাণুর বর্তমান রেজিস্ট্যান্স এক দিনে তৈরি হয়নি। সারা বিশ্বে এএমআর বিষয়ে কাজ পর্যাপ্ত নয়।’

নিয়ন্ত্রণে না আনলে বিপদ

১০ বছর ধরে এএমআর পর্যবেক্ষণ শুরু করে ডব্লিউএইচও। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ১৬টি প্যাথোজেনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব জীবাণু চার ধরনের সংক্রমণ ঘটায়—রক্ত, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রনালি এবং ইউরোজেনিটাল সংক্রমণ। ডব্লিউএইচও বলছে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পারলে এটি জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

রোগতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এএমআর এর উচ্চ হারের কারণে গুরুতর রোগ, দীর্ঘায়িত হাসপাতাল ভর্তি, চিকিৎসা ব্যর্থতা, শল্যচিকিৎসার ঝুঁকি ও মৃত্যুহার বাড়তে পারে। এর ফলে চিকিৎসার ব্যয় বাড়ে, স্বাস্থ্যসেবায় চাপ তৈরি হয় এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এ পরিস্থিতির মূল কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহার, রোগীদের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখা, পোলট্রি, গবাদিপশু পালন ও মাছ চাষে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।

এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা ‘ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ’ (একক স্বাস্থ্য পদ্ধতি) অনুসরণসহ বিভিন্ন জরুরি পদক্ষেপের পরামর্শ দিচ্ছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধু ডাক্তার নির্ধারিত মাত্রা ও সময় অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধ, প্রাণী ও কৃষিতে অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতাল ও জনবসতিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ও টিকা উদ্ভাবনে মনোযোগ দেওয়া।

জনস্বাস্থ্যবিদের হুঁশিয়ারি

এএমআর সমস্যার বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে মনোযোগ কম বলে মন্তব্য করেছেন পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিকিৎসকেরা বিপদটি জানার পরও এসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন, রোগীরাও ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই কিনছেন। এটা ওষুধ উৎপাদনকারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষের দেহে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের একটি বড় অংশ মলমূত্রের মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবেশে ফিরে যায়। এটি প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকা জীবাণুর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেয়।’

জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, ‘এএমআরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এককভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতি—সবকিছুর সমন্বয় জরুরি। চিকিৎসকসমাজসহ সবক্ষেত্রে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। কৃষি, মাছ ও খাদ্যে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধ করতে হবে।’

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশও (আইসিডিডিআরবি) গত সেপ্টেম্বরে এক গবেষণায় জানিয়েছে, দেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ব্যাপক। জনবসতি ও হাসপাতাল—উভয় ক্ষেত্রে এরকম প্রতিরোধের নমুনা দেখা গেছে। জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশ এবং হাসপাতালের ৮২ শতাংশে সেফালোস্পোরিন প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়েছে।

‘সরকার মনোযোগী আছে’

এএমআর নিয়ে কার্যক্রম আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘এএমআরের বিষয়ে আরও সতর্কতা এবং মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ভয়াবহতা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে সরকারের কোনো মনোযোগ নেই, এমনটি সঠিক নয়।’

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের বেশি বলে সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন সংক্রমণের চিকিৎসায় বর্তমানে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে কমে গেছে। ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর এই প্রতিরোধী হয়ে ওঠাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি বলে উল্লেখ করে আসছেন জনস্বাস্থ্যবিদেরা।

গত মাসে ডব্লিউএইচও ‘গ্লোবাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সার্ভেইলেন্স রিপোর্ট ২০২৫’-এ বলেছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (এএমআর) জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার কার্যকারিতা কমিয়ে দিচ্ছে। এতে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গুরুতর হুমকির মুখে পড়ছে। এই প্রতিবেদনে ১০৪টি দেশ থেকে প্রাপ্ত ২ কোটি ৩০ লাখের বেশি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আটটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ গড়ে তোলার তথ্য তুলে ধরা হয়। এই ৮ জীবাণু হচ্ছে অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ই-কোলাই, ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, নেইসেরিয়া গনোরিয়া, নন-টাইফয়েড সালমোনেলা, শিগেলা, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়ি।

কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের মতো জীবাণু এবং ফাঙ্গাস ও অন্যান্য পরজীবীকে দমনে ব্যর্থ হলে তাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বলে। এমন হলে জীবাণুঘটিত সংক্রমণগুলোর চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়। এতে নিরাময়যোগ্য সাধারণ সংক্রমণও জটিল এবং রোগ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে পারে।

বাংলাদেশে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের বা তারও উচ্চ স্তরের ওষুধ রয়েছে। এখানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ। ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এএমআর সংকট গুরুতর আকার নিচ্ছে। অ্যাসিনেটোব্যাক্টার নামের গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াটি একে মোকাবিলায় ব্যবহৃত ইমেপেনেম নামের শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ৯৭ শতাংশ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ওই ব্যাকটেরিয়া রক্তে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

রক্ত সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ই-কোলাই জীবাণু তৃতীয় প্রজন্মের সেফোটাক্সিম অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফালোস্পোরিনসের বিরুদ্ধে একই ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধের হার ৮৮ শতাংশের বেশি। ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়ি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট রক্ত সংক্রমণে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের অ্যান্টিবায়োটিক সেফোটাক্সিমের বিরুদ্ধে ৮৭ শতাংশ এবং ইমেপেনেমের বিরুদ্ধে ৫১ শতাংশ প্রতিরোধ দেখা গেছে। শিগেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ওষুধ ইদানীং তেমন কার্যকর হচ্ছে না। প্রতিরোধের হার ৮৯ শতাংশ। ই-কোলাইয়ের কারণে মূত্রনালির সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফোটাক্সিমে প্রতিরোধের হার ৬৫ শতাংশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মক্ষেত্রের বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশীরা ১১টি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের মধ্যে পড়ে। এ দেশগুলোর মধ্যে অন্তত পাঁচটি জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সব রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব (প্যাথোজেন) একাধিক ওষুধে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলেও পাঁচটি ওষুধের প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অন্যান্য জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ওষুধ প্রতিরোধের দিক থেকে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে। তিনটি জীবাণু ৫১ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে কিছু কম হারের প্রতিরোধী জীবাণুও রয়েছে কয়েকটি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি হলে তা উচ্চ প্রতিরোধ, ২০-৫০ শতাংশ হলে মধ্যম প্রতিরোধ, আর ২০ শতাংশের কম হলে নিম্ন প্রতিরোধ হিসেবে গণ্য হয়। উচ্চ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রোগীকে বিকল্প বা তৃতীয় সারির ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ কার্যকারিতা হারালে গুরুতর অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ে। এতে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকিও বাড়ে। বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআরবি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজি) অধ্যাপক ডা. জাকির হোসেন হাবিব অবশ্য ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে দেখানো হারকে ‘স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি’ আখ্যা দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ডব্লিউএইচও যে নমুনাগুলো সংগ্রহ করেছে, সেগুলো মূলত বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সাধারণত এএমআর তুলনামূলকভাবে বেশি।’

‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সার্ভিলেন্স বাংলাদেশ ২০২৪’ প্রতিবেদনের প্রধান সম্পাদক ডা. জাকির হোসেন হাবিব আরও বলেন, ‘যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো, সেখানে এএমআর কম। আর জীবাণুর বর্তমান রেজিস্ট্যান্স এক দিনে তৈরি হয়নি। সারা বিশ্বে এএমআর বিষয়ে কাজ পর্যাপ্ত নয়।’

নিয়ন্ত্রণে না আনলে বিপদ

১০ বছর ধরে এএমআর পর্যবেক্ষণ শুরু করে ডব্লিউএইচও। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ১৬টি প্যাথোজেনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব জীবাণু চার ধরনের সংক্রমণ ঘটায়—রক্ত, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রনালি এবং ইউরোজেনিটাল সংক্রমণ। ডব্লিউএইচও বলছে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পারলে এটি জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

রোগতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এএমআর এর উচ্চ হারের কারণে গুরুতর রোগ, দীর্ঘায়িত হাসপাতাল ভর্তি, চিকিৎসা ব্যর্থতা, শল্যচিকিৎসার ঝুঁকি ও মৃত্যুহার বাড়তে পারে। এর ফলে চিকিৎসার ব্যয় বাড়ে, স্বাস্থ্যসেবায় চাপ তৈরি হয় এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এ পরিস্থিতির মূল কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহার, রোগীদের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখা, পোলট্রি, গবাদিপশু পালন ও মাছ চাষে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।

এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা ‘ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ’ (একক স্বাস্থ্য পদ্ধতি) অনুসরণসহ বিভিন্ন জরুরি পদক্ষেপের পরামর্শ দিচ্ছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধু ডাক্তার নির্ধারিত মাত্রা ও সময় অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধ, প্রাণী ও কৃষিতে অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতাল ও জনবসতিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ও টিকা উদ্ভাবনে মনোযোগ দেওয়া।

জনস্বাস্থ্যবিদের হুঁশিয়ারি

এএমআর সমস্যার বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে মনোযোগ কম বলে মন্তব্য করেছেন পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিকিৎসকেরা বিপদটি জানার পরও এসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন, রোগীরাও ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই কিনছেন। এটা ওষুধ উৎপাদনকারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষের দেহে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের একটি বড় অংশ মলমূত্রের মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবেশে ফিরে যায়। এটি প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকা জীবাণুর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেয়।’

জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, ‘এএমআরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এককভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতি—সবকিছুর সমন্বয় জরুরি। চিকিৎসকসমাজসহ সবক্ষেত্রে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। কৃষি, মাছ ও খাদ্যে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধ করতে হবে।’

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশও (আইসিডিডিআরবি) গত সেপ্টেম্বরে এক গবেষণায় জানিয়েছে, দেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ব্যাপক। জনবসতি ও হাসপাতাল—উভয় ক্ষেত্রে এরকম প্রতিরোধের নমুনা দেখা গেছে। জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশ এবং হাসপাতালের ৮২ শতাংশে সেফালোস্পোরিন প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়েছে।

‘সরকার মনোযোগী আছে’

এএমআর নিয়ে কার্যক্রম আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘এএমআরের বিষয়ে আরও সতর্কতা এবং মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ভয়াবহতা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে সরকারের কোনো মনোযোগ নেই, এমনটি সঠিক নয়।’

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের বেশি বলে সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন সংক্রমণের চিকিৎসায় বর্তমানে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে কমে গেছে। ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর এই প্রতিরোধী হয়ে ওঠাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি বলে উল্লেখ করে আসছেন জনস্বাস্থ্যবিদেরা।

গত মাসে ডব্লিউএইচও ‘গ্লোবাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সার্ভেইলেন্স রিপোর্ট ২০২৫’-এ বলেছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (এএমআর) জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার কার্যকারিতা কমিয়ে দিচ্ছে। এতে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গুরুতর হুমকির মুখে পড়ছে। এই প্রতিবেদনে ১০৪টি দেশ থেকে প্রাপ্ত ২ কোটি ৩০ লাখের বেশি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আটটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ গড়ে তোলার তথ্য তুলে ধরা হয়। এই ৮ জীবাণু হচ্ছে অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ই-কোলাই, ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, নেইসেরিয়া গনোরিয়া, নন-টাইফয়েড সালমোনেলা, শিগেলা, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়ি।

কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের মতো জীবাণু এবং ফাঙ্গাস ও অন্যান্য পরজীবীকে দমনে ব্যর্থ হলে তাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বলে। এমন হলে জীবাণুঘটিত সংক্রমণগুলোর চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়। এতে নিরাময়যোগ্য সাধারণ সংক্রমণও জটিল এবং রোগ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে পারে।

বাংলাদেশে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের বা তারও উচ্চ স্তরের ওষুধ রয়েছে। এখানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ। ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এএমআর সংকট গুরুতর আকার নিচ্ছে। অ্যাসিনেটোব্যাক্টার নামের গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াটি একে মোকাবিলায় ব্যবহৃত ইমেপেনেম নামের শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ৯৭ শতাংশ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ওই ব্যাকটেরিয়া রক্তে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

রক্ত সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ই-কোলাই জীবাণু তৃতীয় প্রজন্মের সেফোটাক্সিম অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফালোস্পোরিনসের বিরুদ্ধে একই ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধের হার ৮৮ শতাংশের বেশি। ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়ি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট রক্ত সংক্রমণে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের অ্যান্টিবায়োটিক সেফোটাক্সিমের বিরুদ্ধে ৮৭ শতাংশ এবং ইমেপেনেমের বিরুদ্ধে ৫১ শতাংশ প্রতিরোধ দেখা গেছে। শিগেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ওষুধ ইদানীং তেমন কার্যকর হচ্ছে না। প্রতিরোধের হার ৮৯ শতাংশ। ই-কোলাইয়ের কারণে মূত্রনালির সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফোটাক্সিমে প্রতিরোধের হার ৬৫ শতাংশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মক্ষেত্রের বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশীরা ১১টি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের মধ্যে পড়ে। এ দেশগুলোর মধ্যে অন্তত পাঁচটি জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সব রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব (প্যাথোজেন) একাধিক ওষুধে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলেও পাঁচটি ওষুধের প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অন্যান্য জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ওষুধ প্রতিরোধের দিক থেকে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে। তিনটি জীবাণু ৫১ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে কিছু কম হারের প্রতিরোধী জীবাণুও রয়েছে কয়েকটি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি হলে তা উচ্চ প্রতিরোধ, ২০-৫০ শতাংশ হলে মধ্যম প্রতিরোধ, আর ২০ শতাংশের কম হলে নিম্ন প্রতিরোধ হিসেবে গণ্য হয়। উচ্চ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রোগীকে বিকল্প বা তৃতীয় সারির ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ কার্যকারিতা হারালে গুরুতর অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ে। এতে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকিও বাড়ে। বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআরবি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজি) অধ্যাপক ডা. জাকির হোসেন হাবিব অবশ্য ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে দেখানো হারকে ‘স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি’ আখ্যা দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ডব্লিউএইচও যে নমুনাগুলো সংগ্রহ করেছে, সেগুলো মূলত বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সাধারণত এএমআর তুলনামূলকভাবে বেশি।’

‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সার্ভিলেন্স বাংলাদেশ ২০২৪’ প্রতিবেদনের প্রধান সম্পাদক ডা. জাকির হোসেন হাবিব আরও বলেন, ‘যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো, সেখানে এএমআর কম। আর জীবাণুর বর্তমান রেজিস্ট্যান্স এক দিনে তৈরি হয়নি। সারা বিশ্বে এএমআর বিষয়ে কাজ পর্যাপ্ত নয়।’

নিয়ন্ত্রণে না আনলে বিপদ

১০ বছর ধরে এএমআর পর্যবেক্ষণ শুরু করে ডব্লিউএইচও। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ১৬টি প্যাথোজেনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব জীবাণু চার ধরনের সংক্রমণ ঘটায়—রক্ত, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রনালি এবং ইউরোজেনিটাল সংক্রমণ। ডব্লিউএইচও বলছে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পারলে এটি জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

রোগতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এএমআর এর উচ্চ হারের কারণে গুরুতর রোগ, দীর্ঘায়িত হাসপাতাল ভর্তি, চিকিৎসা ব্যর্থতা, শল্যচিকিৎসার ঝুঁকি ও মৃত্যুহার বাড়তে পারে। এর ফলে চিকিৎসার ব্যয় বাড়ে, স্বাস্থ্যসেবায় চাপ তৈরি হয় এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এ পরিস্থিতির মূল কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহার, রোগীদের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখা, পোলট্রি, গবাদিপশু পালন ও মাছ চাষে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।

এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা ‘ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ’ (একক স্বাস্থ্য পদ্ধতি) অনুসরণসহ বিভিন্ন জরুরি পদক্ষেপের পরামর্শ দিচ্ছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধু ডাক্তার নির্ধারিত মাত্রা ও সময় অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধ, প্রাণী ও কৃষিতে অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতাল ও জনবসতিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ও টিকা উদ্ভাবনে মনোযোগ দেওয়া।

জনস্বাস্থ্যবিদের হুঁশিয়ারি

এএমআর সমস্যার বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে মনোযোগ কম বলে মন্তব্য করেছেন পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিকিৎসকেরা বিপদটি জানার পরও এসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন, রোগীরাও ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই কিনছেন। এটা ওষুধ উৎপাদনকারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষের দেহে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের একটি বড় অংশ মলমূত্রের মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবেশে ফিরে যায়। এটি প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকা জীবাণুর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেয়।’

জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, ‘এএমআরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এককভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতি—সবকিছুর সমন্বয় জরুরি। চিকিৎসকসমাজসহ সবক্ষেত্রে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। কৃষি, মাছ ও খাদ্যে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধ করতে হবে।’

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশও (আইসিডিডিআরবি) গত সেপ্টেম্বরে এক গবেষণায় জানিয়েছে, দেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ব্যাপক। জনবসতি ও হাসপাতাল—উভয় ক্ষেত্রে এরকম প্রতিরোধের নমুনা দেখা গেছে। জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশ এবং হাসপাতালের ৮২ শতাংশে সেফালোস্পোরিন প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়েছে।

‘সরকার মনোযোগী আছে’

এএমআর নিয়ে কার্যক্রম আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘এএমআরের বিষয়ে আরও সতর্কতা এবং মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ভয়াবহতা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে সরকারের কোনো মনোযোগ নেই, এমনটি সঠিক নয়।’

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের বেশি বলে সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন সংক্রমণের চিকিৎসায় বর্তমানে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে কমে গেছে। ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর এই প্রতিরোধী হয়ে ওঠাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি বলে উল্লেখ করে আসছেন জনস্বাস্থ্যবিদেরা।

গত মাসে ডব্লিউএইচও ‘গ্লোবাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সার্ভেইলেন্স রিপোর্ট ২০২৫’-এ বলেছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (এএমআর) জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার কার্যকারিতা কমিয়ে দিচ্ছে। এতে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গুরুতর হুমকির মুখে পড়ছে। এই প্রতিবেদনে ১০৪টি দেশ থেকে প্রাপ্ত ২ কোটি ৩০ লাখের বেশি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আটটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ গড়ে তোলার তথ্য তুলে ধরা হয়। এই ৮ জীবাণু হচ্ছে অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ই-কোলাই, ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, নেইসেরিয়া গনোরিয়া, নন-টাইফয়েড সালমোনেলা, শিগেলা, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়ি।

কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের মতো জীবাণু এবং ফাঙ্গাস ও অন্যান্য পরজীবীকে দমনে ব্যর্থ হলে তাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বলে। এমন হলে জীবাণুঘটিত সংক্রমণগুলোর চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়। এতে নিরাময়যোগ্য সাধারণ সংক্রমণও জটিল এবং রোগ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে পারে।

বাংলাদেশে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের বা তারও উচ্চ স্তরের ওষুধ রয়েছে। এখানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ। ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এএমআর সংকট গুরুতর আকার নিচ্ছে। অ্যাসিনেটোব্যাক্টার নামের গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াটি একে মোকাবিলায় ব্যবহৃত ইমেপেনেম নামের শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ৯৭ শতাংশ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ওই ব্যাকটেরিয়া রক্তে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

রক্ত সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ই-কোলাই জীবাণু তৃতীয় প্রজন্মের সেফোটাক্সিম অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফালোস্পোরিনসের বিরুদ্ধে একই ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধের হার ৮৮ শতাংশের বেশি। ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়ি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট রক্ত সংক্রমণে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের অ্যান্টিবায়োটিক সেফোটাক্সিমের বিরুদ্ধে ৮৭ শতাংশ এবং ইমেপেনেমের বিরুদ্ধে ৫১ শতাংশ প্রতিরোধ দেখা গেছে। শিগেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ওষুধ ইদানীং তেমন কার্যকর হচ্ছে না। প্রতিরোধের হার ৮৯ শতাংশ। ই-কোলাইয়ের কারণে মূত্রনালির সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের ওষুধ সেফোটাক্সিমে প্রতিরোধের হার ৬৫ শতাংশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মক্ষেত্রের বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশীরা ১১টি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের মধ্যে পড়ে। এ দেশগুলোর মধ্যে অন্তত পাঁচটি জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সব রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব (প্যাথোজেন) একাধিক ওষুধে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলেও পাঁচটি ওষুধের প্রতিরোধের হার ৭৯ থেকে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অন্যান্য জীবাণুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ওষুধ প্রতিরোধের দিক থেকে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে। তিনটি জীবাণু ৫১ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে কিছু কম হারের প্রতিরোধী জীবাণুও রয়েছে কয়েকটি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধের হার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি হলে তা উচ্চ প্রতিরোধ, ২০-৫০ শতাংশ হলে মধ্যম প্রতিরোধ, আর ২০ শতাংশের কম হলে নিম্ন প্রতিরোধ হিসেবে গণ্য হয়। উচ্চ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রোগীকে বিকল্প বা তৃতীয় সারির ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ কার্যকারিতা হারালে গুরুতর অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ে। এতে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকিও বাড়ে। বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআরবি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজি) অধ্যাপক ডা. জাকির হোসেন হাবিব অবশ্য ডব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে দেখানো হারকে ‘স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি’ আখ্যা দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ডব্লিউএইচও যে নমুনাগুলো সংগ্রহ করেছে, সেগুলো মূলত বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সাধারণত এএমআর তুলনামূলকভাবে বেশি।’

‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সার্ভিলেন্স বাংলাদেশ ২০২৪’ প্রতিবেদনের প্রধান সম্পাদক ডা. জাকির হোসেন হাবিব আরও বলেন, ‘যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো, সেখানে এএমআর কম। আর জীবাণুর বর্তমান রেজিস্ট্যান্স এক দিনে তৈরি হয়নি। সারা বিশ্বে এএমআর বিষয়ে কাজ পর্যাপ্ত নয়।’

নিয়ন্ত্রণে না আনলে বিপদ

১০ বছর ধরে এএমআর পর্যবেক্ষণ শুরু করে ডব্লিউএইচও। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ১৬টি প্যাথোজেনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব জীবাণু চার ধরনের সংক্রমণ ঘটায়—রক্ত, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রনালি এবং ইউরোজেনিটাল সংক্রমণ। ডব্লিউএইচও বলছে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পারলে এটি জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

রোগতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এএমআর এর উচ্চ হারের কারণে গুরুতর রোগ, দীর্ঘায়িত হাসপাতাল ভর্তি, চিকিৎসা ব্যর্থতা, শল্যচিকিৎসার ঝুঁকি ও মৃত্যুহার বাড়তে পারে। এর ফলে চিকিৎসার ব্যয় বাড়ে, স্বাস্থ্যসেবায় চাপ তৈরি হয় এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এ পরিস্থিতির মূল কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহার, রোগীদের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখা, পোলট্রি, গবাদিপশু পালন ও মাছ চাষে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।

এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা ‘ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ’ (একক স্বাস্থ্য পদ্ধতি) অনুসরণসহ বিভিন্ন জরুরি পদক্ষেপের পরামর্শ দিচ্ছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধু ডাক্তার নির্ধারিত মাত্রা ও সময় অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধ, প্রাণী ও কৃষিতে অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতাল ও জনবসতিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ও টিকা উদ্ভাবনে মনোযোগ দেওয়া।

জনস্বাস্থ্যবিদের হুঁশিয়ারি

এএমআর সমস্যার বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে মনোযোগ কম বলে মন্তব্য করেছেন পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিকিৎসকেরা বিপদটি জানার পরও এসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন, রোগীরাও ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই কিনছেন। এটা ওষুধ উৎপাদনকারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষের দেহে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের একটি বড় অংশ মলমূত্রের মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবেশে ফিরে যায়। এটি প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকা জীবাণুর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেয়।’

জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, ‘এএমআরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এককভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতি—সবকিছুর সমন্বয় জরুরি। চিকিৎসকসমাজসহ সবক্ষেত্রে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। কৃষি, মাছ ও খাদ্যে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধ করতে হবে।’

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশও (আইসিডিডিআরবি) গত সেপ্টেম্বরে এক গবেষণায় জানিয়েছে, দেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ব্যাপক। জনবসতি ও হাসপাতাল—উভয় ক্ষেত্রে এরকম প্রতিরোধের নমুনা দেখা গেছে। জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশ এবং হাসপাতালের ৮২ শতাংশে সেফালোস্পোরিন প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়েছে।

‘সরকার মনোযোগী আছে’

এএমআর নিয়ে কার্যক্রম আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘এএমআরের বিষয়ে আরও সতর্কতা এবং মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ভয়াবহতা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে সরকারের কোনো মনোযোগ নেই, এমনটি সঠিক নয়।’

সময়স্বল্পতার কারণে অনেকে সকালের নাশতা খাওয়া বাদ দিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর তাড়া ইত্যাদি কারণে নাশতা আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্ষুধা না থাকা, ব্যস্ত সময়সূচি কিংবা ওজন কমানোর কথা ভেবেও অনেক সময় সকালে নাশতা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন অনেকে।

৪ ঘণ্টা আগে

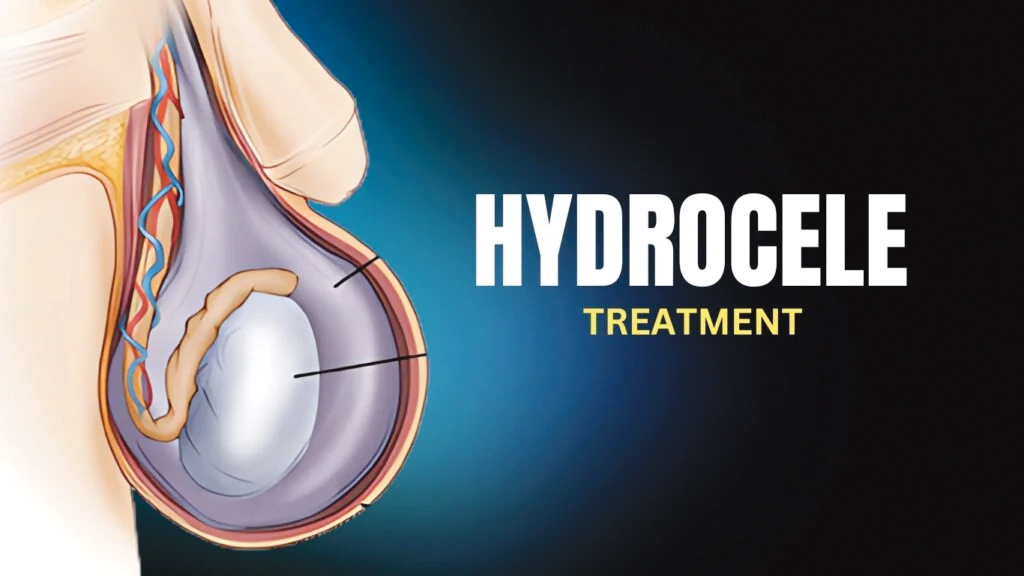

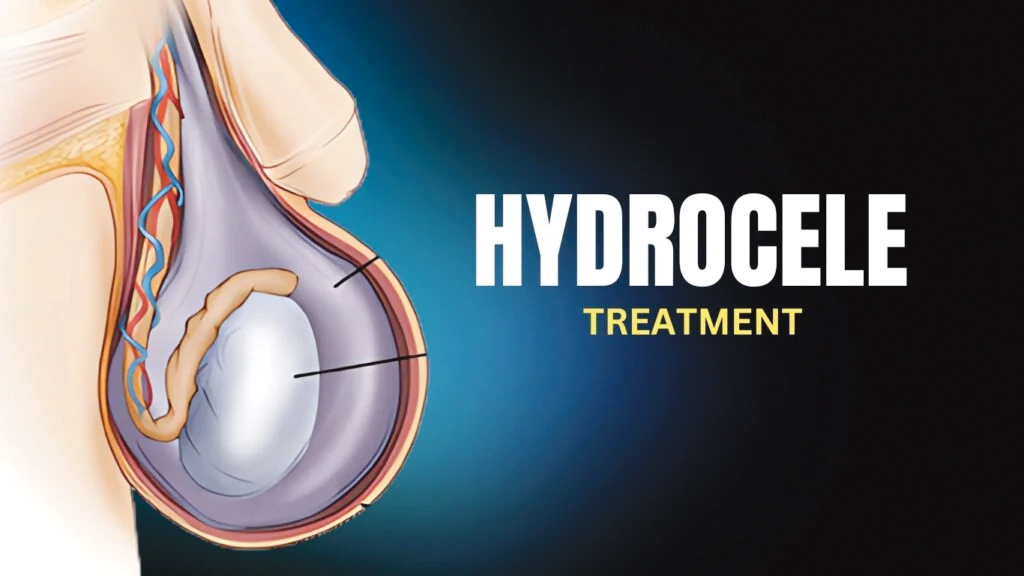

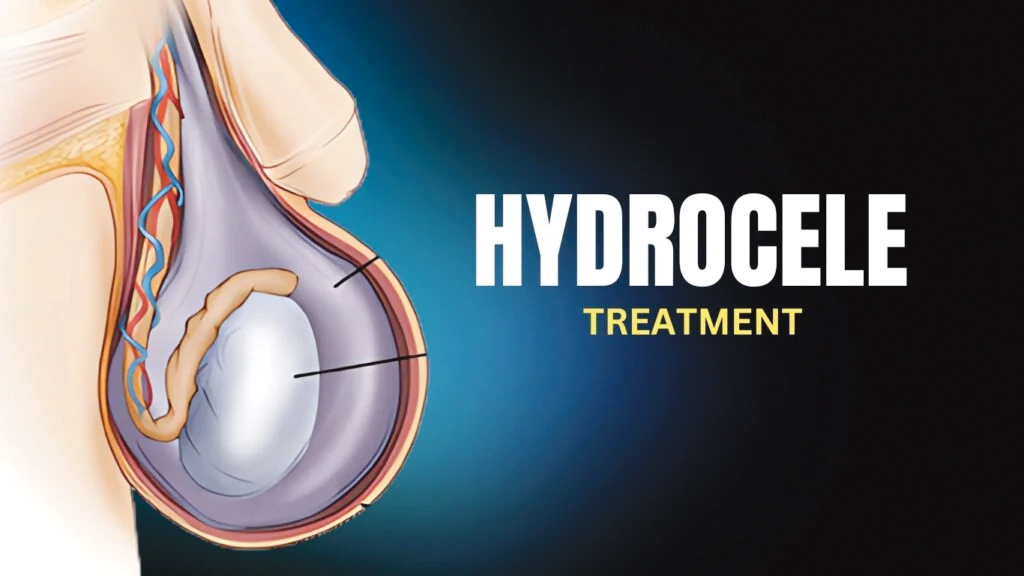

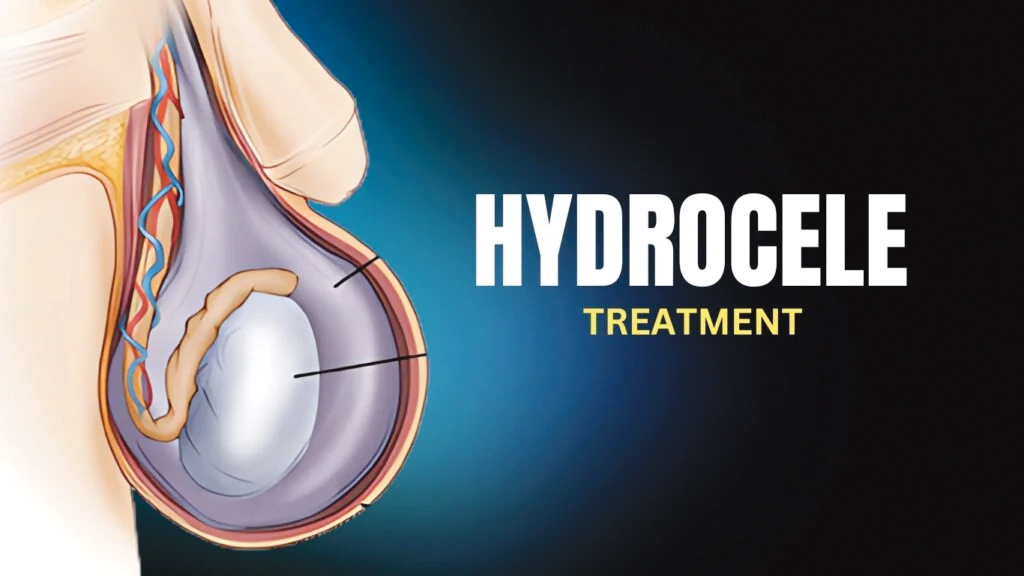

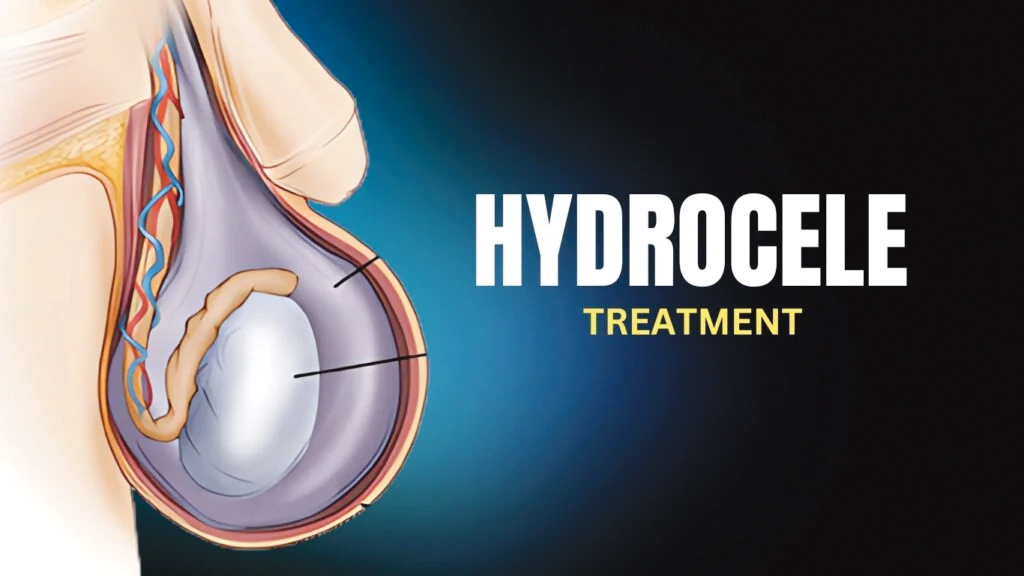

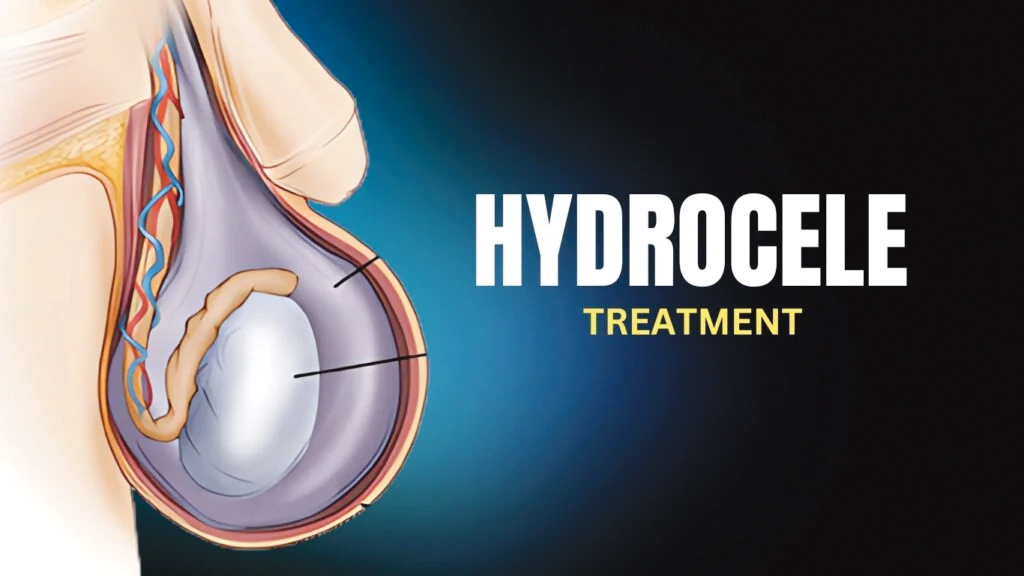

হাইড্রোসিল হলো শরীরের গহ্বরে সিরাস তরল জমা হওয়া। হাইড্রোসিলের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো হাইড্রোসিল টেস্টিস, যা অণ্ডকোষের চারপাশে তরল জমা হওয়া। এটি অণ্ডকোষের চারপাশে আবৃত একটি স্তরের মধ্যে তরল জমা হওয়ার কারণে ঘটে, যাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস বলা হয়।

৫ ঘণ্টা আগে

শীতে ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে অনেকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন না। কিন্তু সারা বছর সক্রিয় থাকা শরীর ও মনের জন্য খুব জরুরি। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, মানসিক চাপ কমাবে, হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাবে।

৬ ঘণ্টা আগে

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের ওজন যদি ৭৫ কেজি হয়, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭৫ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

৬ ঘণ্টা আগেফিচার ডেস্ক

সময়স্বল্পতার কারণে অনেকে সকালের নাশতা খাওয়া বাদ দিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর তাড়া ইত্যাদি কারণে নাশতা আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্ষুধা না থাকা, ব্যস্ত সময়সূচি কিংবা ওজন কমানোর কথা ভেবেও অনেক সময় সকালে নাশতা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন অনেকে। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন, এর ফলে পুষ্টির ঘাটতি, পেটের আলসার এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

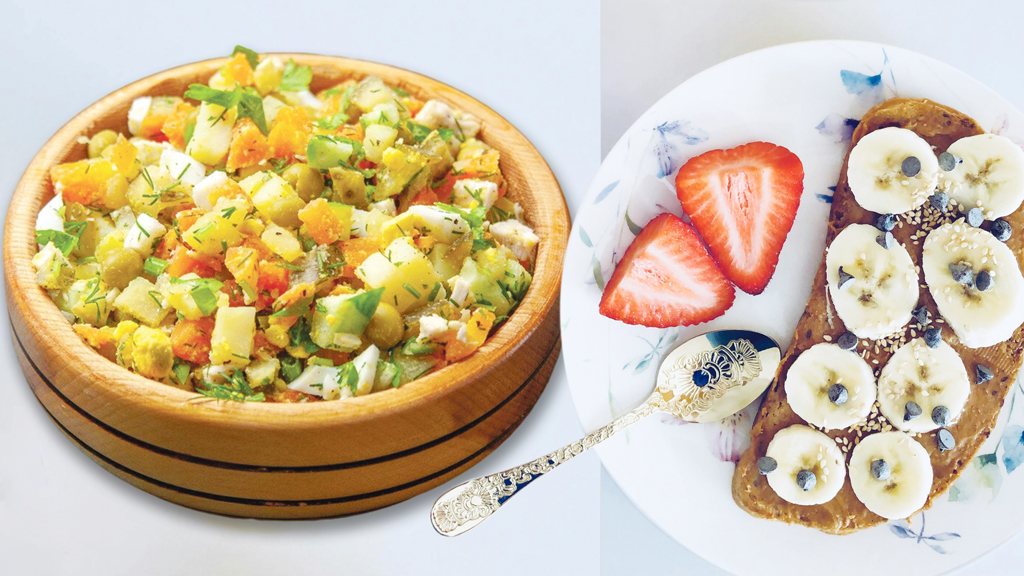

পুষ্টিবিদ ইতি খন্দকার পরামর্শ দিয়েছেন, ‘নাশতা অবশ্যই সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে শেষ করতে হবে। নাশতায় ওটস, ডিম ও সবজি দিয়ে খিচুড়ি করে খেতে পারেন কিংবা লাল আটার মাঝারি আকারের দুটি রুটি, এক বাটি কম মসলাযুক্ত সেদ্ধ সবজি এবং একটি ডিম রাখতে পারেন। ১০-১৫ মিনিট পর পুদিনাপাতা, লেবুর রস ও টক দই মেশানো এক বাটি খোসাসহ শসার সালাদ খাবেন।

নাশতা না করার স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো

ক্লান্তি: সকালে খাওয়া নাশতা মস্তিষ্ক এবং শরীরের সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি সরবরাহ করে। তাই নাশতা বাদ দিলে বিপাকপ্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। ফলে ক্লান্তি, অমনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

স্থূলতা: অনেকের ধারণা, সকালে নাশতা না খাওয়া ওজন কমাতে সাহায্য করে। অথচ তা একেবারেই সঠিক নয়। নাশতা বাদ দিলে প্রায়ই ক্ষুধা বেড়ে যায়। ফলে দুপুর বা রাতে বেশি খাওয়া হয়। এ ছাড়া নাশতা না করার কারণে শরীরের পুষ্টির ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ করা হতে পারে। তবে বিষয়টি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ওজনও বাড়বে। ইতি খন্দকার পরামর্শ দেন, ট্রান্সফ্যাট, ফার্স্ট ফুড, কোল্ড ড্রিংকস, চিনি, মিষ্টিজাতীয় খাবার ইত্যাদি খাওয়া বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি দৈনিক পরিমাণমতো পানি পান করতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি: সকালে খাওয়া নাশতা বিপাকপ্রক্রিয়া শুরু করতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। তবে এটি বাদ দিলে অস্থায়ীভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায়, যা ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য শরীর হরমোন মুক্ত করতে প্ররোচিত করে। রক্তে শর্করার মাত্রার এই ওঠানামা ইনসুলিন প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রধান ঝুঁকির কারণ। এ ছাড়া সকালের নাশতা বাদ দেওয়া, না খেয়ে থাকার সময়কাল দীর্ঘায়িত করে। এতে প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান সাইটোকাইনস অতিরিক্ত নিঃসরণ হতে পারে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

পাকস্থলী ও ডিওডেনাল আলসার:

খাবার বাদ দেওয়া হলে পাকস্থলী অ্যাসিড তৈরি করার কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তা প্রশমিত করার জন্য কোনো খাদ্য থাকে না। এতে পাকস্থলীর আস্তরণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে পাকস্থলী এবং ডিওডেনাল আলসার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সকালের নাশতা বাদ দেওয়া ইসোফেগাস (খাদ্যনালি), পাকস্থলী, কোলন, যকৃৎ, পিত্তনালিসহ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধির সঙ্গেও যুক্ত।

পিত্তথলিতে পাথর: খাবার খাওয়ার ফলে পিত্তথলি হজমের জন্য অন্ত্রে পিত্ত নিঃসরণ করে। দীর্ঘ সময়ের জন্য খাবার বাদ দিলে পিত্তথলির নিয়মিত সংকোচন বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে পিত্ত জমাট বাঁধে। আর এই জমাট বাঁধার কারণে কোলেস্টেরল ও পিত্ত লবণ স্ফটিকের আকার ধারণ করে, যা পিত্তথলিতে পাথর তৈরি করে। এ ছাড়া খাবার বাদ দেওয়ায় কারণে অন্ত্রের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এবং মলের মাধ্যমে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল অপসারণকে ধীর করে দেয়। এ ছাড়া পিত্তথলিতে পাথর গঠনের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি অবদান রাখে।

সকালবেলার নাশতায় অবশ্যই চার ধরনের খাবারের উপস্থিতি থাকা জরুরি। এগুলো হলো, প্রোটিনের মধ্যে ডিম, দুধ, চর্বিহীন মাংস ও শিম। জটিল কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে ওটস, লাল চাল, বাকহুইট, লাল আটার রুটি, মিষ্টিআলু এবং ভুট্টা। স্বাস্থ্যকর চর্বির মধ্যে বাদাম, অ্যাভোকাডো ও জলপাই তেল এবং ফল ও সবজি।

সময়স্বল্পতার কারণে অনেকে সকালের নাশতা খাওয়া বাদ দিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর তাড়া ইত্যাদি কারণে নাশতা আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্ষুধা না থাকা, ব্যস্ত সময়সূচি কিংবা ওজন কমানোর কথা ভেবেও অনেক সময় সকালে নাশতা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন অনেকে। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন, এর ফলে পুষ্টির ঘাটতি, পেটের আলসার এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

পুষ্টিবিদ ইতি খন্দকার পরামর্শ দিয়েছেন, ‘নাশতা অবশ্যই সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে শেষ করতে হবে। নাশতায় ওটস, ডিম ও সবজি দিয়ে খিচুড়ি করে খেতে পারেন কিংবা লাল আটার মাঝারি আকারের দুটি রুটি, এক বাটি কম মসলাযুক্ত সেদ্ধ সবজি এবং একটি ডিম রাখতে পারেন। ১০-১৫ মিনিট পর পুদিনাপাতা, লেবুর রস ও টক দই মেশানো এক বাটি খোসাসহ শসার সালাদ খাবেন।

নাশতা না করার স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো

ক্লান্তি: সকালে খাওয়া নাশতা মস্তিষ্ক এবং শরীরের সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি সরবরাহ করে। তাই নাশতা বাদ দিলে বিপাকপ্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। ফলে ক্লান্তি, অমনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

স্থূলতা: অনেকের ধারণা, সকালে নাশতা না খাওয়া ওজন কমাতে সাহায্য করে। অথচ তা একেবারেই সঠিক নয়। নাশতা বাদ দিলে প্রায়ই ক্ষুধা বেড়ে যায়। ফলে দুপুর বা রাতে বেশি খাওয়া হয়। এ ছাড়া নাশতা না করার কারণে শরীরের পুষ্টির ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ করা হতে পারে। তবে বিষয়টি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ওজনও বাড়বে। ইতি খন্দকার পরামর্শ দেন, ট্রান্সফ্যাট, ফার্স্ট ফুড, কোল্ড ড্রিংকস, চিনি, মিষ্টিজাতীয় খাবার ইত্যাদি খাওয়া বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি দৈনিক পরিমাণমতো পানি পান করতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি: সকালে খাওয়া নাশতা বিপাকপ্রক্রিয়া শুরু করতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। তবে এটি বাদ দিলে অস্থায়ীভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায়, যা ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য শরীর হরমোন মুক্ত করতে প্ররোচিত করে। রক্তে শর্করার মাত্রার এই ওঠানামা ইনসুলিন প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রধান ঝুঁকির কারণ। এ ছাড়া সকালের নাশতা বাদ দেওয়া, না খেয়ে থাকার সময়কাল দীর্ঘায়িত করে। এতে প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান সাইটোকাইনস অতিরিক্ত নিঃসরণ হতে পারে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

পাকস্থলী ও ডিওডেনাল আলসার:

খাবার বাদ দেওয়া হলে পাকস্থলী অ্যাসিড তৈরি করার কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তা প্রশমিত করার জন্য কোনো খাদ্য থাকে না। এতে পাকস্থলীর আস্তরণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে পাকস্থলী এবং ডিওডেনাল আলসার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সকালের নাশতা বাদ দেওয়া ইসোফেগাস (খাদ্যনালি), পাকস্থলী, কোলন, যকৃৎ, পিত্তনালিসহ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধির সঙ্গেও যুক্ত।

পিত্তথলিতে পাথর: খাবার খাওয়ার ফলে পিত্তথলি হজমের জন্য অন্ত্রে পিত্ত নিঃসরণ করে। দীর্ঘ সময়ের জন্য খাবার বাদ দিলে পিত্তথলির নিয়মিত সংকোচন বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে পিত্ত জমাট বাঁধে। আর এই জমাট বাঁধার কারণে কোলেস্টেরল ও পিত্ত লবণ স্ফটিকের আকার ধারণ করে, যা পিত্তথলিতে পাথর তৈরি করে। এ ছাড়া খাবার বাদ দেওয়ায় কারণে অন্ত্রের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এবং মলের মাধ্যমে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল অপসারণকে ধীর করে দেয়। এ ছাড়া পিত্তথলিতে পাথর গঠনের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি অবদান রাখে।

সকালবেলার নাশতায় অবশ্যই চার ধরনের খাবারের উপস্থিতি থাকা জরুরি। এগুলো হলো, প্রোটিনের মধ্যে ডিম, দুধ, চর্বিহীন মাংস ও শিম। জটিল কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে ওটস, লাল চাল, বাকহুইট, লাল আটার রুটি, মিষ্টিআলু এবং ভুট্টা। স্বাস্থ্যকর চর্বির মধ্যে বাদাম, অ্যাভোকাডো ও জলপাই তেল এবং ফল ও সবজি।

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের...

৫ ঘণ্টা আগে

হাইড্রোসিল হলো শরীরের গহ্বরে সিরাস তরল জমা হওয়া। হাইড্রোসিলের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো হাইড্রোসিল টেস্টিস, যা অণ্ডকোষের চারপাশে তরল জমা হওয়া। এটি অণ্ডকোষের চারপাশে আবৃত একটি স্তরের মধ্যে তরল জমা হওয়ার কারণে ঘটে, যাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস বলা হয়।

৫ ঘণ্টা আগে

শীতে ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে অনেকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন না। কিন্তু সারা বছর সক্রিয় থাকা শরীর ও মনের জন্য খুব জরুরি। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, মানসিক চাপ কমাবে, হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাবে।

৬ ঘণ্টা আগে

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের ওজন যদি ৭৫ কেজি হয়, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭৫ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

৬ ঘণ্টা আগেডা. রতন লাল সাহা

হাইড্রোসিল হলো শরীরের গহ্বরে সিরাস তরল জমা হওয়া। হাইড্রোসিলের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো হাইড্রোসিল টেস্টিস, যা অণ্ডকোষের চারপাশে তরল জমা হওয়া। এটি অণ্ডকোষের চারপাশে আবৃত একটি স্তরের মধ্যে তরল জমা হওয়ার কারণে ঘটে, যাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস বলা হয়। যদি কোনো হার্নিয়া না থাকে, তবে এটি প্রথম বছরেই চিকিৎসা ছাড়াই ঠিক হয়ে যায়। যদিও হাইড্রোসিল সাধারণত পুরুষদের মধ্যে বিকাশ ঘটে। তবে নাকের খালে মহিলাদের মধ্যে বিরল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

জটিলতা

হাইড্রোসিলের জটিলতার মধ্যে রয়েছে:

কারণ

হাইড্রোসিল চারটি উপায়ে উৎপন্ন হতে পারে:

প্রাথমিক হাইড্রোসিল: অণ্ডকোষের পাশে একধরনের ফোলা দেখা যায় হাইড্রোসিল হলে। এই ফোলাটা সাধারণত নরম বা কোমল থাকে না, একটু টানটান মনে হয়। অনেক সময় এত বড় হয়ে যায় যে অণ্ডকোষ আলাদা করে বোঝা যায় না। চিকিৎসক যখন আলো ফেলে পরীক্ষা করেন, তখন ফোলার ভেতরে তরল স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই ধরনের হাইড্রোসিল অনেক সময় খুব বড় আকার ধারণ করতে পারে এবং এতে প্রচুর তরল জমে থাকে। যেহেতু এতে সাধারণত ব্যথা হয় না, অনেকে বিষয়টি গুরুত্ব দেন না। দীর্ঘদিন ধরে বড় আকারের হাইড্রোসিল থাকলে, চাপের কারণে কিংবা রক্ত চলাচলে বাধা পড়ে অণ্ডকোষ শুকিয়ে যেতে পারে। এটাই হলো এর প্রধান জটিলতা।

সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল: স্টিকুলার রোগের কারণে সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল ক্যানসার আঘাত অথবা অর্কাইটিসের ফলে হতে পারে। পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করানো শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি ঘটতে পারে। প্রাথমিক ক্ষত ঠিক হয়ে গেলে সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল কমে যায়।

শিশুদের হাইড্রোসিল: শিশুদের মধ্যে হাইড্রোসিল সাধারণত জন্মগত হয়। গর্ভাবস্থায় অণ্ডকোষ যখন পেট থেকে নিচে নামে, তখন একটি ছোট নালি বা পথ তৈরি হয়।

জন্মগত হাইড্রোসিল: এটি জন্মের পরপরই দেখা দিতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় চিকিৎসা ছাড়াই ১-২ বছরের মধ্যে নিজে থেকে সেরে যায়। তবে যদি আকার বাড়তে থাকে কিংবা হার্নিয়ার মতো ওঠানামা করে, তখন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

নাড়ির এনসিস্টেড হাইড্রোসিল: এ ক্ষেত্রে তরল জমে থাকে শুক্রনালি বা কর্ডের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে, অণ্ডকোষের চারপাশে নয়। এটি ছোট, নরম ফোলা আকারে দেখা যায় এবং সাধারণত ব্যথাহীন। অনেক সময় এটি নিজে থেকে সেরে যায়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলে সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।

চিকিৎসা

হাইড্রোসিলের স্থায়ী সমাধান হলো অস্ত্রোপচার। সাধারণত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়—ইনসিশন এবং ইভারশন: স্ক্রোটামে কেটে তরল বের করে সেলাই করা হয়, যাতে আবার তরল না জমে। এটি সহজ, নিরাপদ। এ ছাড়া পুনরায় হাইড্রোসিল হওয়ার ঝুঁকি কম।

এক্সিশন অব হাইড্রোসিল স্যাক: যখন থলিটি মোটা অথবা বারবার তরল জমে, তখন পুরো হাইড্রোসিল থলি কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এতে সমস্যা স্থায়ীভাবে দূর হয়।

অস্ত্রোপচার হওয়ার পর কয়েক দিন বিশ্রাম এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কনসালন্ট্যাট, জেনারেল এবং ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, আলোক হাসপাতাল, মিরপুর-৬

হাইড্রোসিল হলো শরীরের গহ্বরে সিরাস তরল জমা হওয়া। হাইড্রোসিলের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো হাইড্রোসিল টেস্টিস, যা অণ্ডকোষের চারপাশে তরল জমা হওয়া। এটি অণ্ডকোষের চারপাশে আবৃত একটি স্তরের মধ্যে তরল জমা হওয়ার কারণে ঘটে, যাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস বলা হয়। যদি কোনো হার্নিয়া না থাকে, তবে এটি প্রথম বছরেই চিকিৎসা ছাড়াই ঠিক হয়ে যায়। যদিও হাইড্রোসিল সাধারণত পুরুষদের মধ্যে বিকাশ ঘটে। তবে নাকের খালে মহিলাদের মধ্যে বিরল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

জটিলতা

হাইড্রোসিলের জটিলতার মধ্যে রয়েছে:

কারণ

হাইড্রোসিল চারটি উপায়ে উৎপন্ন হতে পারে:

প্রাথমিক হাইড্রোসিল: অণ্ডকোষের পাশে একধরনের ফোলা দেখা যায় হাইড্রোসিল হলে। এই ফোলাটা সাধারণত নরম বা কোমল থাকে না, একটু টানটান মনে হয়। অনেক সময় এত বড় হয়ে যায় যে অণ্ডকোষ আলাদা করে বোঝা যায় না। চিকিৎসক যখন আলো ফেলে পরীক্ষা করেন, তখন ফোলার ভেতরে তরল স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই ধরনের হাইড্রোসিল অনেক সময় খুব বড় আকার ধারণ করতে পারে এবং এতে প্রচুর তরল জমে থাকে। যেহেতু এতে সাধারণত ব্যথা হয় না, অনেকে বিষয়টি গুরুত্ব দেন না। দীর্ঘদিন ধরে বড় আকারের হাইড্রোসিল থাকলে, চাপের কারণে কিংবা রক্ত চলাচলে বাধা পড়ে অণ্ডকোষ শুকিয়ে যেতে পারে। এটাই হলো এর প্রধান জটিলতা।

সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল: স্টিকুলার রোগের কারণে সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল ক্যানসার আঘাত অথবা অর্কাইটিসের ফলে হতে পারে। পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করানো শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি ঘটতে পারে। প্রাথমিক ক্ষত ঠিক হয়ে গেলে সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল কমে যায়।

শিশুদের হাইড্রোসিল: শিশুদের মধ্যে হাইড্রোসিল সাধারণত জন্মগত হয়। গর্ভাবস্থায় অণ্ডকোষ যখন পেট থেকে নিচে নামে, তখন একটি ছোট নালি বা পথ তৈরি হয়।

জন্মগত হাইড্রোসিল: এটি জন্মের পরপরই দেখা দিতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় চিকিৎসা ছাড়াই ১-২ বছরের মধ্যে নিজে থেকে সেরে যায়। তবে যদি আকার বাড়তে থাকে কিংবা হার্নিয়ার মতো ওঠানামা করে, তখন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

নাড়ির এনসিস্টেড হাইড্রোসিল: এ ক্ষেত্রে তরল জমে থাকে শুক্রনালি বা কর্ডের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে, অণ্ডকোষের চারপাশে নয়। এটি ছোট, নরম ফোলা আকারে দেখা যায় এবং সাধারণত ব্যথাহীন। অনেক সময় এটি নিজে থেকে সেরে যায়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলে সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।

চিকিৎসা

হাইড্রোসিলের স্থায়ী সমাধান হলো অস্ত্রোপচার। সাধারণত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়—ইনসিশন এবং ইভারশন: স্ক্রোটামে কেটে তরল বের করে সেলাই করা হয়, যাতে আবার তরল না জমে। এটি সহজ, নিরাপদ। এ ছাড়া পুনরায় হাইড্রোসিল হওয়ার ঝুঁকি কম।

এক্সিশন অব হাইড্রোসিল স্যাক: যখন থলিটি মোটা অথবা বারবার তরল জমে, তখন পুরো হাইড্রোসিল থলি কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এতে সমস্যা স্থায়ীভাবে দূর হয়।

অস্ত্রোপচার হওয়ার পর কয়েক দিন বিশ্রাম এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কনসালন্ট্যাট, জেনারেল এবং ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, আলোক হাসপাতাল, মিরপুর-৬

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের...

৫ ঘণ্টা আগে

সময়স্বল্পতার কারণে অনেকে সকালের নাশতা খাওয়া বাদ দিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর তাড়া ইত্যাদি কারণে নাশতা আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্ষুধা না থাকা, ব্যস্ত সময়সূচি কিংবা ওজন কমানোর কথা ভেবেও অনেক সময় সকালে নাশতা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন অনেকে।

৪ ঘণ্টা আগে

শীতে ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে অনেকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন না। কিন্তু সারা বছর সক্রিয় থাকা শরীর ও মনের জন্য খুব জরুরি। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, মানসিক চাপ কমাবে, হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাবে।

৬ ঘণ্টা আগে

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের ওজন যদি ৭৫ কেজি হয়, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭৫ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

৬ ঘণ্টা আগেফিচার ডেস্ক

শীতে ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে অনেকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন না। কিন্তু সারা বছর সক্রিয় থাকা শরীর ও মনের জন্য খুব জরুরি। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, মানসিক চাপ কমাবে, হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে মানুষ তুলনামূলক বেশি অলস সময় কাটায়। ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বাইরে ব্যায়াম করা কিংবা হাঁটতে যাওয়াকে অনেকে কঠিন মনে করে। অথচ আপনি ঠিকঠাকভাবে প্রস্তুতি নিলে শীতেও শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারবেন।

কেন শীতে প্রাণবন্ত থাকা জরুরি

শরীরচর্চা না করলে পেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে যায়, শক্তি কমে যায় এবং শরীরে চর্বি ও ব্যথা বেড়ে যায়। দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয় থাকলে রক্তচাপ বাড়তে পারে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। তাই শীতেও নিয়মিত সক্রিয় থাকা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন।

ব্যায়ামের আগে

ঠান্ডায় রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে পেশি এবং জয়েন্ট শক্ত হয়ে যায়। তাই ব্যায়ামের আগে ৫-১০ মিনিট হালকা অনুশীলন করতে হবে। এতে রক্ত চলাচল বাড়বে, শরীর গরম হবে এবং আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।

সঠিক পোশাক পরুন

শীতে ব্যায়াম করার সময় সঠিকভাবে পোশাক পরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক স্তরের পোশাক পরা বেশি কাজে দেয় এ সময়। কারণ, এতে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

বেস লেয়ার: ঘামের আর্দ্রতা শোষণ করে শুকনো রাখবে এই ধরনের পাতলা পোশাক।

মিড লেয়ার: শরীরের তাপ ধরে রাখবে এমন উষ্ণ কাপড়।

আউটার লেয়ার: বাতাস ও বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা দেবে এমন পোশাক।

ব্যায়ামের আগে ওয়ার্মআপের পোশাক এবং মূল ব্যায়ামের পোশাক আলাদা রাখলে ঘাম জমে ঠান্ডা লাগার ঝুঁকি কমে।

শরীরে পানির ভারসাম্য রাখুন

ঠান্ডায় তৃষ্ণা কম লাগে, কিন্তু শরীরে পানির প্রয়োজনীয়তা কমে না। ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে পরিমাণমতো পানি পান করুন। ব্যায়ামের আগে পর্যাপ্ত পানি পান করুন, চাইলে গরম পানি অথবা চায়ের ফ্লাস্ক রাখতে পারেন সঙ্গে।

শীতে ব্যায়ামের উপকারিতা

ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরচর্চা করলে কিছু বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যায়:

অতিরিক্ত ঠান্ডায় ব্যায়ামের ঝুঁকি

শীতকালে শরীরচর্চা বন্ধ রাখার কোনো কারণ নেই। বাইরে হাঁটতে কিংবা দৌড়াতে পারেন। আবার ঘরেও যোগব্যায়াম বা ফিটনেস ক্লাস করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে—সঠিক পোশাক পরা, পর্যাপ্ত পানি পান করা, ব্যায়ামের আগে শরীর গরম করা এবং আবহাওয়া অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া। প্রয়োজনে চিকিৎসক কিংবা ফিটনেস প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের উপযোগী ব্যায়াম রুটিন ঠিক করে নিন।

সূত্র: হেলথলাইন

শীতে ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে অনেকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন না। কিন্তু সারা বছর সক্রিয় থাকা শরীর ও মনের জন্য খুব জরুরি। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, মানসিক চাপ কমাবে, হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে মানুষ তুলনামূলক বেশি অলস সময় কাটায়। ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বাইরে ব্যায়াম করা কিংবা হাঁটতে যাওয়াকে অনেকে কঠিন মনে করে। অথচ আপনি ঠিকঠাকভাবে প্রস্তুতি নিলে শীতেও শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারবেন।

কেন শীতে প্রাণবন্ত থাকা জরুরি

শরীরচর্চা না করলে পেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে যায়, শক্তি কমে যায় এবং শরীরে চর্বি ও ব্যথা বেড়ে যায়। দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয় থাকলে রক্তচাপ বাড়তে পারে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। তাই শীতেও নিয়মিত সক্রিয় থাকা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন।

ব্যায়ামের আগে

ঠান্ডায় রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে পেশি এবং জয়েন্ট শক্ত হয়ে যায়। তাই ব্যায়ামের আগে ৫-১০ মিনিট হালকা অনুশীলন করতে হবে। এতে রক্ত চলাচল বাড়বে, শরীর গরম হবে এবং আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।

সঠিক পোশাক পরুন

শীতে ব্যায়াম করার সময় সঠিকভাবে পোশাক পরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক স্তরের পোশাক পরা বেশি কাজে দেয় এ সময়। কারণ, এতে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

বেস লেয়ার: ঘামের আর্দ্রতা শোষণ করে শুকনো রাখবে এই ধরনের পাতলা পোশাক।

মিড লেয়ার: শরীরের তাপ ধরে রাখবে এমন উষ্ণ কাপড়।

আউটার লেয়ার: বাতাস ও বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা দেবে এমন পোশাক।

ব্যায়ামের আগে ওয়ার্মআপের পোশাক এবং মূল ব্যায়ামের পোশাক আলাদা রাখলে ঘাম জমে ঠান্ডা লাগার ঝুঁকি কমে।

শরীরে পানির ভারসাম্য রাখুন

ঠান্ডায় তৃষ্ণা কম লাগে, কিন্তু শরীরে পানির প্রয়োজনীয়তা কমে না। ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে পরিমাণমতো পানি পান করুন। ব্যায়ামের আগে পর্যাপ্ত পানি পান করুন, চাইলে গরম পানি অথবা চায়ের ফ্লাস্ক রাখতে পারেন সঙ্গে।

শীতে ব্যায়ামের উপকারিতা

ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরচর্চা করলে কিছু বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যায়:

অতিরিক্ত ঠান্ডায় ব্যায়ামের ঝুঁকি

শীতকালে শরীরচর্চা বন্ধ রাখার কোনো কারণ নেই। বাইরে হাঁটতে কিংবা দৌড়াতে পারেন। আবার ঘরেও যোগব্যায়াম বা ফিটনেস ক্লাস করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে—সঠিক পোশাক পরা, পর্যাপ্ত পানি পান করা, ব্যায়ামের আগে শরীর গরম করা এবং আবহাওয়া অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া। প্রয়োজনে চিকিৎসক কিংবা ফিটনেস প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের উপযোগী ব্যায়াম রুটিন ঠিক করে নিন।

সূত্র: হেলথলাইন

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের...

৫ ঘণ্টা আগে

সময়স্বল্পতার কারণে অনেকে সকালের নাশতা খাওয়া বাদ দিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর তাড়া ইত্যাদি কারণে নাশতা আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্ষুধা না থাকা, ব্যস্ত সময়সূচি কিংবা ওজন কমানোর কথা ভেবেও অনেক সময় সকালে নাশতা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন অনেকে।

৪ ঘণ্টা আগে

হাইড্রোসিল হলো শরীরের গহ্বরে সিরাস তরল জমা হওয়া। হাইড্রোসিলের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো হাইড্রোসিল টেস্টিস, যা অণ্ডকোষের চারপাশে তরল জমা হওয়া। এটি অণ্ডকোষের চারপাশে আবৃত একটি স্তরের মধ্যে তরল জমা হওয়ার কারণে ঘটে, যাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস বলা হয়।

৫ ঘণ্টা আগে

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের ওজন যদি ৭৫ কেজি হয়, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭৫ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

৬ ঘণ্টা আগেমো. ইকবাল হোসেন

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের ওজন যদি ৭৫ কেজি হয়, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭৫ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারি। সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনে যেসব এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতি রয়েছে, অন্য অনেক খাবারে সেগুলো বেশি থাকে। এমন দুটি খাবার একসঙ্গে রান্না করলে তাহলে আর কোনো এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতি থাকবে না।

ডালে থাকা গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন

সব ধরনের ডাল, শিমের বিচি, কাঁঠালের বিচি, সয়াবিন, সব ধরনের বাদাম, মটরশুঁটি, বরবটি, রাজমা ও স্পিরুলিনা প্রোটিনের খুব ভালো উৎস। প্রকারভেদে ডালে ১৮ থেকে ২৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। যেমন ছোলার ডালে প্রায় ১৯ শতাংশ, মটর ডালে ২২ শতাংশ, মসুর ডালে ২৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। অন্যদিকে রাজমাতে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সব ধরনের বাদামে রয়েছে ২৩ থেকে ২৫ শতাংশ প্রোটিন। ডালে লাইসিন নামক এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে না। কিন্তু চালে লাইসিন বেশি থাকে। যদি চাল আর ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা যায়, তাহলে খিচুড়ি থেকে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন পাওয়া যাবে। সঙ্গে একটু সবজি যোগ করলে এটি খুব কম খরচে উন্নত মানের প্রোটিনসমৃদ্ধ ব্যালান্স ডায়েট হয়ে যাবে। প্রোটিনের চাহিদার পাশাপাশি অন্য পুষ্টির চাহিদাও মিটবে।

সয়াবিন সবচেয়ে বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার

উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন পাওয়া যায় সয়াবিনে। এতে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সয়াবিন থেকে পাওয়া প্রোটিনের গুণমান অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা একটু বেশি উন্নত মানের। প্রাণিজ প্রোটিনের বিকল্প হিসেবে প্রথমে সয়াবিনকেই ভাবা যায়। সয়াবিন শুধু ডাল হিসেবে নয়, এখান থেকে অনেক ধরনের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার তৈরি হয়। সেগুলোর মধ্যে সয়া মিল্ক, সয়া মিট, সয়া টফু, সয়া দই, সয়া পনির অন্যতম। সয়া দুধ ল্যাকটোজ ফ্রি। তাই যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে, তাঁরা সয়া দুধ খেতে পারেন। এখানে দুধের সমপরিমাণ প্রোটিনসহ অন্য পুষ্টিগুণ বিদ্যমান।

শৈবাল থেকে পাওয়া প্রোটিন

বর্তমানে প্রোটিনের উৎস হিসেবে স্পিরুলিনাও বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি একধরনের সামুদ্রিক শৈবাল। প্রোটিন ছাড়াও অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর এই শৈবাল। যদিও এটি একটু দামি, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে পারলে খুব সহজলভ্য হবে এটি।

কোন প্রোটিন বেশি কার্যকর

ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন থেকে শুধু প্রোটিনের চাহিদা মিটলেও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন থেকে প্রোটিনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অন্য অনেক পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলের খুব ভালো উৎস হিসেবেও বিবেচিত।

আবার ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন বেশি খেলে রক্তের কোলেস্টেরল, ফ্যাটি লিভার এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনে এসব রোগের ঝুঁকিও খুব কম থাকে। কারণ, ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনে (গরু বা খাসির মাংস) ব্যাড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি এবং গুড ফ্যাট কম থাকে। অন্যদিকে সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনে গুড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি এবং ব্যাড ফ্যাট কম থাকে। সে কারণে প্রাণিজ প্রোটিন অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে স্বাস্থ্যবান্ধবও বলা যায়।

প্রাণিজ প্রোটিনের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খান। এতে যেমন কম খরচে শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে, সে সঙ্গে অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতিও পূরণ হবে।

জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক, জেনারেল হাসপাতাল

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের ওজন যদি ৭৫ কেজি হয়, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭৫ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারি। সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনে যেসব এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতি রয়েছে, অন্য অনেক খাবারে সেগুলো বেশি থাকে। এমন দুটি খাবার একসঙ্গে রান্না করলে তাহলে আর কোনো এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতি থাকবে না।

ডালে থাকা গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন

সব ধরনের ডাল, শিমের বিচি, কাঁঠালের বিচি, সয়াবিন, সব ধরনের বাদাম, মটরশুঁটি, বরবটি, রাজমা ও স্পিরুলিনা প্রোটিনের খুব ভালো উৎস। প্রকারভেদে ডালে ১৮ থেকে ২৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। যেমন ছোলার ডালে প্রায় ১৯ শতাংশ, মটর ডালে ২২ শতাংশ, মসুর ডালে ২৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। অন্যদিকে রাজমাতে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সব ধরনের বাদামে রয়েছে ২৩ থেকে ২৫ শতাংশ প্রোটিন। ডালে লাইসিন নামক এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে না। কিন্তু চালে লাইসিন বেশি থাকে। যদি চাল আর ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা যায়, তাহলে খিচুড়ি থেকে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন পাওয়া যাবে। সঙ্গে একটু সবজি যোগ করলে এটি খুব কম খরচে উন্নত মানের প্রোটিনসমৃদ্ধ ব্যালান্স ডায়েট হয়ে যাবে। প্রোটিনের চাহিদার পাশাপাশি অন্য পুষ্টির চাহিদাও মিটবে।

সয়াবিন সবচেয়ে বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার

উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন পাওয়া যায় সয়াবিনে। এতে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সয়াবিন থেকে পাওয়া প্রোটিনের গুণমান অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা একটু বেশি উন্নত মানের। প্রাণিজ প্রোটিনের বিকল্প হিসেবে প্রথমে সয়াবিনকেই ভাবা যায়। সয়াবিন শুধু ডাল হিসেবে নয়, এখান থেকে অনেক ধরনের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার তৈরি হয়। সেগুলোর মধ্যে সয়া মিল্ক, সয়া মিট, সয়া টফু, সয়া দই, সয়া পনির অন্যতম। সয়া দুধ ল্যাকটোজ ফ্রি। তাই যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে, তাঁরা সয়া দুধ খেতে পারেন। এখানে দুধের সমপরিমাণ প্রোটিনসহ অন্য পুষ্টিগুণ বিদ্যমান।

শৈবাল থেকে পাওয়া প্রোটিন

বর্তমানে প্রোটিনের উৎস হিসেবে স্পিরুলিনাও বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি একধরনের সামুদ্রিক শৈবাল। প্রোটিন ছাড়াও অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর এই শৈবাল। যদিও এটি একটু দামি, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে পারলে খুব সহজলভ্য হবে এটি।

কোন প্রোটিন বেশি কার্যকর

ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন থেকে শুধু প্রোটিনের চাহিদা মিটলেও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন থেকে প্রোটিনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অন্য অনেক পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলের খুব ভালো উৎস হিসেবেও বিবেচিত।

আবার ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন বেশি খেলে রক্তের কোলেস্টেরল, ফ্যাটি লিভার এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনে এসব রোগের ঝুঁকিও খুব কম থাকে। কারণ, ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনে (গরু বা খাসির মাংস) ব্যাড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি এবং গুড ফ্যাট কম থাকে। অন্যদিকে সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনে গুড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি এবং ব্যাড ফ্যাট কম থাকে। সে কারণে প্রাণিজ প্রোটিন অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে স্বাস্থ্যবান্ধবও বলা যায়।

প্রাণিজ প্রোটিনের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খান। এতে যেমন কম খরচে শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে, সে সঙ্গে অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতিও পূরণ হবে।

জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক, জেনারেল হাসপাতাল

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে রোগজীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এর হার অনেক বেশি। দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্তত পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুরা উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাত্রা ৯৫ শতাংশের...

৫ ঘণ্টা আগে

সময়স্বল্পতার কারণে অনেকে সকালের নাশতা খাওয়া বাদ দিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর তাড়া ইত্যাদি কারণে নাশতা আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্ষুধা না থাকা, ব্যস্ত সময়সূচি কিংবা ওজন কমানোর কথা ভেবেও অনেক সময় সকালে নাশতা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন অনেকে।

৪ ঘণ্টা আগে

হাইড্রোসিল হলো শরীরের গহ্বরে সিরাস তরল জমা হওয়া। হাইড্রোসিলের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো হাইড্রোসিল টেস্টিস, যা অণ্ডকোষের চারপাশে তরল জমা হওয়া। এটি অণ্ডকোষের চারপাশে আবৃত একটি স্তরের মধ্যে তরল জমা হওয়ার কারণে ঘটে, যাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস বলা হয়।

৫ ঘণ্টা আগে

শীতে ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে অনেকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন না। কিন্তু সারা বছর সক্রিয় থাকা শরীর ও মনের জন্য খুব জরুরি। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, মানসিক চাপ কমাবে, হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাবে।

৬ ঘণ্টা আগে