মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

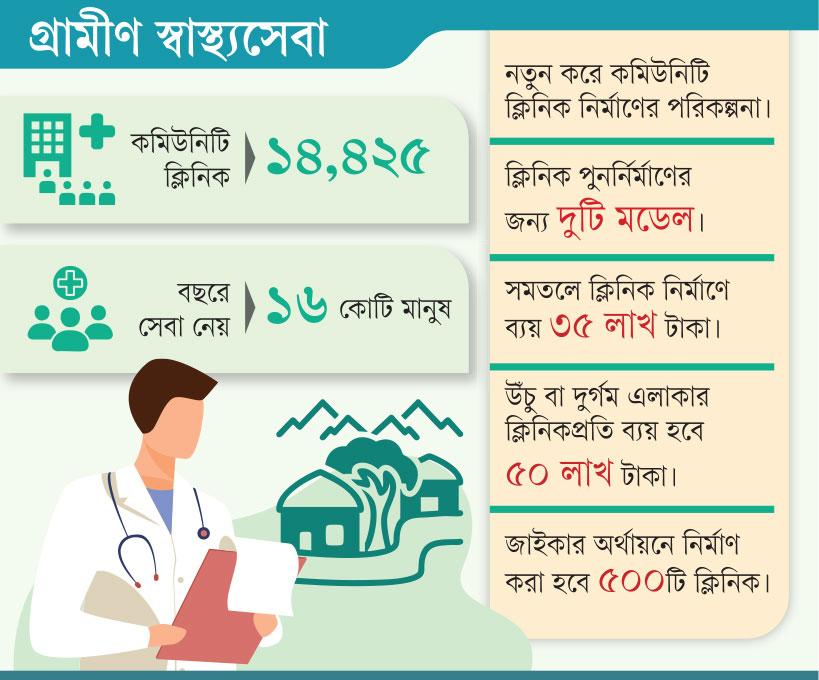

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে শুরুতেই কম বরাদ্দ এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান সাড়ে ১৪ হাজারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ক্লিনিকের অবকাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্যবহার-অনুপযোগী এ বিপুলসংখ্যক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫ হাজার ৮০টি ক্লিনিককে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়। তালিকাটি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১৯৯৬ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। ক্লিনিকগুলো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ২৭ বছর আগে। ক্লিনিকগুলো প্রথমদিকে কমিউনিটি-বেস্ড হেলথকেয়ার (সিবিএইচসি) কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালে এর কার্যক্রমকে টেকসই করতে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে একটি ট্রাস্ট এই স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

‘স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি’ (এইচপিএনএসপি) নামে অপারেশনাল প্ল্যানের মেয়াদ গত বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। এ কারণে বর্তমানে ট্রাস্টের মাধ্যমেই রাজস্ব খাত থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশের স্বাস্থ্য খাতের সিংহভাগ অবকাঠামো ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ ৩০টির বেশি কর্মসূচি পরিচালিত হয় এইচপিএনএসপির আওতায়।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট জানায়, ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৪ হাজার ১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। শুরুর দুই বছরে ১০ হাজার ৭২৩টি ক্লিনিক কম ব্যয়ে নির্মিত হওয়ায় এগুলোর আয়ুষ্কাল দ্রুত শেষ হতে থাকে। ২০০৯-১৫ সালে ১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এসব ক্লিনিক সংস্কার ও নতুন ক্লিনিক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ১০ হাজার ৭২৩টির মধ্যে ১০ হাজার ৬২৪টিই সংস্কার করা হয় এবং হাওর ও পাহাড়সহ দুর্গম এলাকায় নতুন করে ২ হাজার ৭৩৭টি ক্লিনিক তৈরি করা হয়। ১৯৯৮-২০০১ সাল সময়ে প্রতিটি ক্লিনিক তুলনামূলকভাবে বেশ কম ব্যয়ে (১ থেকে সোয়া ১ লাখ টাকা) নির্মাণ করা হয়েছিল। এ কারণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী সময়ে এগুলো ৬ থেকে ৭ লাখ টাকায় মেরামত করা হয়েছে। ক্লিনিকগুলো এখন দুই কক্ষের পরিবর্তে চার কক্ষের এবং উন্নত অবকাঠামোয় নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১৪ হাজার ৪২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে ১৪ হাজার ৩৬৩টি। সচল ক্লিনিকের মধ্যে ৫ হাজার ৮০টিকে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠানো হয়েছে।

তালিকা অনুযায়ী, ঢাকা বিভাগে ৫৯৩টি উচ্চ ও ২৭২টি মধ্যম, রংপুরে ৪১৪টি উচ্চ ও ৩০৯টি মধ্যম, খুলনায় ৩০৩টি উচ্চ ও ২৯৭টি মধ্যম, সিলেটে ১৬২টি উচ্চ ও ১১৪টি মধ্যম, ময়মনসিংহে ৩৬১টি উচ্চ ও ১১৪টি মধ্যম, রাজশাহীতে ৪১৩টি উচ্চ ও ২৫৫টি মধ্যম, বরিশালে ৩১৭টি উচ্চ ও ১৭৪টি মধ্যম এবং চট্টগ্রামে ৫৭৩টি উচ্চ ও ২৯৮টি মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ ক্লিনিক রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়ানোরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জাপান সরকারের বৈদেশিক সহায়তা সংস্থা জাইকার অর্থায়নে ৫০০টি ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে।

প্রথম দুই বছরে নির্মিত ১০ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে অধিকাংশকে ২০২২ সালে পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। তখন থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ক্লিনিক নতুন করে নির্মাণ করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের পরিচালক (মাঠ প্রশাসন) ডা. আসিফ মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২০২২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কিছু ক্লিনিক পুনর্নির্মিত হয়েছে। তবে এখন তালিকা ধরে আরও অনেক ক্লিনিক পুনর্নির্মাণ করা হবে। যেসব ক্লিনিক পুরো নতুন করে নির্মাণ করা প্রয়োজন, তার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এটা চলমান প্রক্রিয়া। যেসব ক্লিনিকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে, সেগুলোর তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

ডা. আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলতে যেসব ক্লিনিক এখনই নতুন করে নির্মাণ করা দরকার, সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হলো তার পরের স্তর। তবে উচ্চ বা মধ্যম ঝুঁকি যা-ই হোক, সবই পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এসব ভবন দিয়ে কাজ চালানো যাবে না।’

জানা গেছে, ঝুঁকিপূর্ণ ক্লিনিকের মধ্যে বেশ কয়েকটিতে কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না। ক্লিনিকের কাজ চলছে স্থানীয় বিদ্যালয়, অন্য কোনো সরকারি স্থাপনা অথবা স্থানীয় লোকজনের বাড়ির উঠানে। এতে স্বাভাবিক সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

কিছু ক্লিনিকের কাজ পাশের কোনো স্থাপনায় চলছে স্বীকার করলেও সেবা ব্যাহত হচ্ছে না বলেই দাবি করেছেন ট্রাস্টের পরিচালক আসিফ মাহমুদ।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মাতৃত্বকালীন, গর্ভকালীন ও প্রসূতি সেবা, শিশুরোগের সমন্বিত চিকিৎসা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান, নবদম্পতি নিবন্ধন, জন্ম-মৃত্যু ও প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নিবন্ধন, পুষ্টি শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে। বছরে প্রায় ১৬ কোটি মানুষ এই ক্লিনিকের সেবা গ্রহণ করেন।

পুনর্নির্মাণের মডেল যেমন হবে

ক্লিনিকের পুনর্নির্মাণের জন্য দুটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। সমতল জমিতে যেসব ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে, সেগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। উঁচু বা দুর্গম এলাকার ক্লিনিকপ্রতি ব্যয় হবে ৫০ লাখ টাকা।

ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ‘নতুন পরিকল্পনায় সাধারণ জমি ও উঁচু-দুর্গম এলাকার জন্য আলাদা মডেল তৈরি করা হয়েছে। এতে ভবনগুলো আরও টেকসই হবে। এটি সেবার মান বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।’

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের ভবন এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যেন কয়েক দশক ধরে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া সরকার ও ট্রাস্টের দায়িত্ব স্পষ্ট করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ বলেন, ‘প্রধানত পরিকল্পনার অভাব ও দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে সরকারি খাতের অনেক অবকাঠামো টেকসই হয় না। শুরুতে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভবনের মানে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সংখ্যায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।’

তাঁর মতে, ক্লিনিকগুলো যেভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা-ও বাস্তবায়িত হয়নি। রোগ প্রতিরোধমূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কেন্দ্র না হয়ে, এটি মূলত রোগের চিকিৎসাসেবার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। মেডিকেল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত জনবলের বদলে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।’

ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ বলেন, দুর্বল অবকাঠামো ও সীমিত জায়গা ছাড়াও অনগ্রসর ও দূরবর্তী এলাকায় ক্লিনিকগুলোর অবস্থানও বড় সমস্যা। এটি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে শুরুতেই কম বরাদ্দ এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান সাড়ে ১৪ হাজারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ক্লিনিকের অবকাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্যবহার-অনুপযোগী এ বিপুলসংখ্যক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫ হাজার ৮০টি ক্লিনিককে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়। তালিকাটি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১৯৯৬ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। ক্লিনিকগুলো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ২৭ বছর আগে। ক্লিনিকগুলো প্রথমদিকে কমিউনিটি-বেস্ড হেলথকেয়ার (সিবিএইচসি) কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালে এর কার্যক্রমকে টেকসই করতে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে একটি ট্রাস্ট এই স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

‘স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি’ (এইচপিএনএসপি) নামে অপারেশনাল প্ল্যানের মেয়াদ গত বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। এ কারণে বর্তমানে ট্রাস্টের মাধ্যমেই রাজস্ব খাত থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশের স্বাস্থ্য খাতের সিংহভাগ অবকাঠামো ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ ৩০টির বেশি কর্মসূচি পরিচালিত হয় এইচপিএনএসপির আওতায়।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট জানায়, ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৪ হাজার ১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। শুরুর দুই বছরে ১০ হাজার ৭২৩টি ক্লিনিক কম ব্যয়ে নির্মিত হওয়ায় এগুলোর আয়ুষ্কাল দ্রুত শেষ হতে থাকে। ২০০৯-১৫ সালে ১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এসব ক্লিনিক সংস্কার ও নতুন ক্লিনিক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ১০ হাজার ৭২৩টির মধ্যে ১০ হাজার ৬২৪টিই সংস্কার করা হয় এবং হাওর ও পাহাড়সহ দুর্গম এলাকায় নতুন করে ২ হাজার ৭৩৭টি ক্লিনিক তৈরি করা হয়। ১৯৯৮-২০০১ সাল সময়ে প্রতিটি ক্লিনিক তুলনামূলকভাবে বেশ কম ব্যয়ে (১ থেকে সোয়া ১ লাখ টাকা) নির্মাণ করা হয়েছিল। এ কারণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী সময়ে এগুলো ৬ থেকে ৭ লাখ টাকায় মেরামত করা হয়েছে। ক্লিনিকগুলো এখন দুই কক্ষের পরিবর্তে চার কক্ষের এবং উন্নত অবকাঠামোয় নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১৪ হাজার ৪২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে ১৪ হাজার ৩৬৩টি। সচল ক্লিনিকের মধ্যে ৫ হাজার ৮০টিকে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠানো হয়েছে।

তালিকা অনুযায়ী, ঢাকা বিভাগে ৫৯৩টি উচ্চ ও ২৭২টি মধ্যম, রংপুরে ৪১৪টি উচ্চ ও ৩০৯টি মধ্যম, খুলনায় ৩০৩টি উচ্চ ও ২৯৭টি মধ্যম, সিলেটে ১৬২টি উচ্চ ও ১১৪টি মধ্যম, ময়মনসিংহে ৩৬১টি উচ্চ ও ১১৪টি মধ্যম, রাজশাহীতে ৪১৩টি উচ্চ ও ২৫৫টি মধ্যম, বরিশালে ৩১৭টি উচ্চ ও ১৭৪টি মধ্যম এবং চট্টগ্রামে ৫৭৩টি উচ্চ ও ২৯৮টি মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ ক্লিনিক রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়ানোরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জাপান সরকারের বৈদেশিক সহায়তা সংস্থা জাইকার অর্থায়নে ৫০০টি ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে।

প্রথম দুই বছরে নির্মিত ১০ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে অধিকাংশকে ২০২২ সালে পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। তখন থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ক্লিনিক নতুন করে নির্মাণ করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের পরিচালক (মাঠ প্রশাসন) ডা. আসিফ মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২০২২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কিছু ক্লিনিক পুনর্নির্মিত হয়েছে। তবে এখন তালিকা ধরে আরও অনেক ক্লিনিক পুনর্নির্মাণ করা হবে। যেসব ক্লিনিক পুরো নতুন করে নির্মাণ করা প্রয়োজন, তার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এটা চলমান প্রক্রিয়া। যেসব ক্লিনিকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে, সেগুলোর তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

ডা. আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলতে যেসব ক্লিনিক এখনই নতুন করে নির্মাণ করা দরকার, সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হলো তার পরের স্তর। তবে উচ্চ বা মধ্যম ঝুঁকি যা-ই হোক, সবই পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এসব ভবন দিয়ে কাজ চালানো যাবে না।’

জানা গেছে, ঝুঁকিপূর্ণ ক্লিনিকের মধ্যে বেশ কয়েকটিতে কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না। ক্লিনিকের কাজ চলছে স্থানীয় বিদ্যালয়, অন্য কোনো সরকারি স্থাপনা অথবা স্থানীয় লোকজনের বাড়ির উঠানে। এতে স্বাভাবিক সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

কিছু ক্লিনিকের কাজ পাশের কোনো স্থাপনায় চলছে স্বীকার করলেও সেবা ব্যাহত হচ্ছে না বলেই দাবি করেছেন ট্রাস্টের পরিচালক আসিফ মাহমুদ।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মাতৃত্বকালীন, গর্ভকালীন ও প্রসূতি সেবা, শিশুরোগের সমন্বিত চিকিৎসা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান, নবদম্পতি নিবন্ধন, জন্ম-মৃত্যু ও প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নিবন্ধন, পুষ্টি শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে। বছরে প্রায় ১৬ কোটি মানুষ এই ক্লিনিকের সেবা গ্রহণ করেন।

পুনর্নির্মাণের মডেল যেমন হবে

ক্লিনিকের পুনর্নির্মাণের জন্য দুটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। সমতল জমিতে যেসব ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে, সেগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। উঁচু বা দুর্গম এলাকার ক্লিনিকপ্রতি ব্যয় হবে ৫০ লাখ টাকা।

ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ‘নতুন পরিকল্পনায় সাধারণ জমি ও উঁচু-দুর্গম এলাকার জন্য আলাদা মডেল তৈরি করা হয়েছে। এতে ভবনগুলো আরও টেকসই হবে। এটি সেবার মান বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।’

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের ভবন এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যেন কয়েক দশক ধরে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া সরকার ও ট্রাস্টের দায়িত্ব স্পষ্ট করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ বলেন, ‘প্রধানত পরিকল্পনার অভাব ও দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে সরকারি খাতের অনেক অবকাঠামো টেকসই হয় না। শুরুতে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভবনের মানে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সংখ্যায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।’

তাঁর মতে, ক্লিনিকগুলো যেভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা-ও বাস্তবায়িত হয়নি। রোগ প্রতিরোধমূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কেন্দ্র না হয়ে, এটি মূলত রোগের চিকিৎসাসেবার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। মেডিকেল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত জনবলের বদলে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।’

ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ বলেন, দুর্বল অবকাঠামো ও সীমিত জায়গা ছাড়াও অনগ্রসর ও দূরবর্তী এলাকায় ক্লিনিকগুলোর অবস্থানও বড় সমস্যা। এটি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করছে।

আর্থিক সংকট ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ‘সূর্যের হাসি ক্লিনিক’। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা হয় ক্লিনিকের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা এবং অনিয়মের অভিযোগও।

১৫ ঘণ্টা আগে

কয়েক বছর আগেও যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো মনে হতো, সেটিই এখন দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলছে। ব্রিটিশ একদল চিকিৎসক বলছেন, নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে (জিন থেরাপি) রোগীর শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার ডিএনএ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করা হয়, যাতে এগুলো ক্যানসার

১ দিন আগে

জীবাণুর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। এতে চিকিৎসায় যেমন বেশি সময় লাগছে, তেমনি রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বেড়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ ৪৬ হাজার ২৭৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে।

২ দিন আগে

চুল পড়া রোধে নানা গবেষণা হয়েছে, বাজারে এসেছে বহু ওষুধ। কিন্তু এত দিন কোনো চিকিৎসাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। অবশেষে ‘ক্লাসকোটেরন’ (clascoterone) নামের একটি ওষুধে আশার আলো দেখছেন গবেষকেরা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ব্রণ চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে এটি অনুমোদন পেয়েছিল।

২ দিন আগেমুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

আর্থিক সংকট ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ‘সূর্যের হাসি ক্লিনিক’। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা হয় ক্লিনিকের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা এবং অনিয়মের অভিযোগও। এভাবে গত চার-পাঁচ বছরে ক্লিনিকের সংখ্যা ৪০০ থেকে কমে ৬০টিতে এসেছে। পড়েছে সেবার মানও।

স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে নেটওয়ার্ক একসময় মাতৃমৃত্যু কমানো এবং পরিবার পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, সেই নেটওয়ার্কের দ্রুত সংকোচন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নেতিবাচক। ক্লিনিক বন্ধ হওয়ায় অনেক এলাকায় দরিদ্ররা আগের মতো সুলভে সেবা পাচ্ছে না।

এসএইচএন কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, তারা লোকসানে থাকা ইউনিটগুলো হস্তান্তর করে নেটওয়ার্ককে টেকসই করার চেষ্টা করছে।

জানা যায়, সূর্যের হাসি ক্লিনিকের যাত্রা শুরু ১৯৯৭ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএআইডি) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিওকে নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক ‘সূর্যের হাসি’। দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা, সাধারণ রোগব্যাধি এবং ল্যাব সেবার মাধ্যমে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা মডেল হিসেবে দাঁড়ায় সূর্যের হাসি ক্লিনিক।

২০১৮ সালে ইউএসএআইডির প্রকল্পকাঠামো শেষ হলে ক্লিনিকগুলো একীভূত হয়ে ‘সূর্যের হাসি নেটওয়ার্ক-এসএইচএন’ নামে একটি অলাভজনক কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। সে সময় লক্ষ্য ছিল টেকসইভাবে দেশব্যাপী স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্যসেবা চালু রাখা। শুরুতে বড় কর্মী বাহিনী, আউটরিচ নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট সেবা এবং মাতৃস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রাইমারি হেলথ নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিচিত হয়।

সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের (এসএইচএন) কেন্দ্রীয় কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ ও ২০২০ সালে দুই দফায় ক্লিনিকের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। সেই সময়ে ১৩৪টি ক্লিনিক নিয়ে নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে অর্ধেকের বেশি ক্লিনিক স্থানীয়দের বা বিভিন্ন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়; যার বড় একটি হস্তান্তর হয় চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্কের ক্লিনিকের সংখ্যা ৬০।

ইউএসএআইডির অর্থায়ন বন্ধ হয়ে গেলে এসএইচএন আর্থিকভাবে চাপের মুখে পড়ে। কর্তৃপক্ষ ব্যয় কমানো, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো এবং পুনর্গঠনের নামে ব্যাপক রদবদল শুরু করে। এতে কয়েক হাজার কর্মী চাকরি হারান; যাঁদের মধ্যে ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ, টেকনোলজিস্ট ও মাঠকর্মীরাও রয়েছেন।

অভিযোগ রয়েছে, সিংহভাগ ক্লিনিক হস্তান্তর করা হয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাতে। কিছু এলাকায় ক্লিনিক চললেও সেবার মান কমে যাওয়ায় রোগীদের আস্থা নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে ক্লিনিক বন্ধ হওয়ার পেছনে শীর্ষ কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলকে দায়ী করেছেন কর্মকর্তারা।

এসএইচএন সূত্রে জানা যায়, সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের বর্তমান ক্লিনিকগুলোর মধ্যে ৩২টি অ্যাডভান্সড, ৬টি নরমাল ডেলিভারি ক্লিনিক এবং ২২টি বেসিক ক্লিনিক রয়েছে।

অ্যাডভান্সড ক্লিনিকগুলো ছোট আকারের ‘কমিউনিটি হাসপাতাল’-এর মতো কাজ করে; যেখানে মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, ল্যাব টেস্ট, সাধারণ রোগব্যাধির চিকিৎসা, টিকাদান এবং বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায়। নরমাল ডেলিভারি ক্লিনিকগুলো মূলত স্বাভাবিক প্রসব করানো, গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা এবং নবজাতকের জরুরি সেবার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এসব ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ ও নার্স ২৪ ঘণ্টা সেবা দেন এবং জটিল ক্ষেত্রে পাশের হাসপাতালে রেফার করেন। বেসিক ক্লিনিকগুলো প্রান্তিক এলাকায় সাধারণ চিকিৎসা, গর্ভবতী মায়েদের চেকআপ, শিশু টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং রেফারেল সেবা দিয়ে থাকে।

এসএইচএনের সেবাকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৩৬টি ফার্মেসি ও ২৪টি ডিসপেনসারি, যেগুলোর কয়েকটি সম্প্রতি ক্লিনিকের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এসব ফার্মেসিতে কম দামে মৌলিক ওষুধ, গর্ভনিরোধক সামগ্রী, শিশু উপযোগী সিরাপ, ওআরএস, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা-কিট এবং ফার্মাসিস্টের পরামর্শ পাওয়া যেত। অপরদিকে ডিসপেনসারিগুলো ছোট পরিসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; যেখানে সাধারণ রোগের চিকিৎসা, ফার্স্ট এইড, সীমিত ল্যাব সুবিধা, প্রাথমিক টিকাদান এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের শীর্ষ পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন অথবা চাকরিচ্যুত হয়েছেন এমন অন্তত ১৫ জন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে ইউএসএআইডির সঙ্গে নেটওয়ার্ক কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ শুরু হয়। ওই বছরের পর নতুন করে আর অর্থায়ন করেনি ইউএসএআইডি। বর্তমানের ৬০টি ক্লিনিকের কয়েকটি বাতিল করার প্রক্রিয়া চলছে।

দীর্ঘদিন এই নেটওয়ার্কে কাজ করেছেন এমন তিনজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আজকের পত্রিকাকে জানান, ক্লিনিকের আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই ক্লিনিক সারা দেশে ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমান শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের পর জটিলতা শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের ক্লিনিকগুলোকে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বা অন্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত বছরের ডিসেম্বরে করা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওই অর্থবছরে আয়ের উৎসগুলো হলো—মাইলস্টোনভিত্তিক অনুদান ১৫ কোটি ৬ লাখ টাকা, ক্লিনিক সেবা ও ফার্মেসি বিক্রয় থেকে ৫৫ কোটি ১৭ লাখ টাকা। এ ছাড়া সরকার থেকে বিশেষ অনুদান ১৫ কোটি টাকা ও অন্যান্য আয় ২ কোটি ৫২ লাখ টাকা। ক্লিনিক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ১৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা লোকসান করেছে।

স্থানীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এমন অন্তত তিনটি ক্লিনিকের তৎকালীন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্লিনিকগুলো হস্তান্তরের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হয়নি। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ক্লিনিকটি (কোড ৩২৫) বর্তমানে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি চালাচ্ছেন। এতে ক্লিনিকের মান বজায় রাখতে পারছে না বলে জানিয়েছেন সেখানকার এক সাবেক কর্মকর্তা।

জানতে চাইলে নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শায়লা পারভীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুরু থেকে সূর্যের হাসি ক্লিনিকের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল না। ২৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ক্লিনিকগুলো পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। তখন তাদের নেতৃত্বে ক্লিনিকগুলো ভালোভাবে চলেনি। প্রতি পাঁচ বছরের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের নামে ক্লিনিকগুলো পরিচালিত হতো। অধিকাংশ ক্লিনিক ভাড়া করা বাড়িতে থাকায় পরিচালনা ব্যয়বহুল ছিল। এতে অনেক খরচ হতো এবং পরে ইউএসএআইডি আর অনুদান দিতে চায়নি। ২০১৯ ও ২০২০ সালে দুই দফায় আড়াই শতাধিক ক্লিনিক হস্তান্তর করা হয়। ক্লিনিক কমানো ইউএসএআইডির পরিকল্পনা ছিল। কারণ, সংস্থাটি এখন বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করছে না এবং সূর্যের হাসি নিয়ে ভবিষ্যৎ দেখেনি। আমি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে যোগদানের পর ক্লিনিকগুলো দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি।’

ক্লিনিকগুলো কেন হস্তান্তর করা হলো, এমন প্রশ্নে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘এটি নিতান্ত বাধ্য হয়ে করা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্লিনিক ভাড়া করা বাড়িতে হওয়ায় স্থানীয়রা পরে নিজ উদ্যোগে পরিচালনা করতে চেয়েছেন। আর আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা কমে গিয়েছিল। এখন যেসব ক্লিনিক হস্তান্তর করা হয়েছে, সেগুলো ‘সূর্যের আলো’ নামে চলছে। আমরা তাদের পরিচালনা করতে দিয়েছি, তারা কর্মীদের বেতন দেবে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা আবার ক্লিনিকগুলো ফিরে পাব। গত দেড় দশকে ক্লিনিকগুলোতে ভালো বিনিয়োগ হয়নি। ফলে সেবার মান ধরে রাখা কঠিন হয়েছে।’

আর্থিক স্বচ্ছতার অভিযোগ সম্পর্কে শায়লা পারভীন বলেন, ইউএসএআইডির কোনো অর্থই হিসাব ছাড়া খরচ হয়নি। তারা হিসাব নিয়েছে। সরকারের ১৫ কোটি টাকার অনুদানও সঠিকভাবে খরচ হয়েছে এবং সরকারকে জানানো হয়েছে।

আর্থিক সংকট ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ‘সূর্যের হাসি ক্লিনিক’। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা হয় ক্লিনিকের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা এবং অনিয়মের অভিযোগও। এভাবে গত চার-পাঁচ বছরে ক্লিনিকের সংখ্যা ৪০০ থেকে কমে ৬০টিতে এসেছে। পড়েছে সেবার মানও।

স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে নেটওয়ার্ক একসময় মাতৃমৃত্যু কমানো এবং পরিবার পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, সেই নেটওয়ার্কের দ্রুত সংকোচন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নেতিবাচক। ক্লিনিক বন্ধ হওয়ায় অনেক এলাকায় দরিদ্ররা আগের মতো সুলভে সেবা পাচ্ছে না।

এসএইচএন কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, তারা লোকসানে থাকা ইউনিটগুলো হস্তান্তর করে নেটওয়ার্ককে টেকসই করার চেষ্টা করছে।

জানা যায়, সূর্যের হাসি ক্লিনিকের যাত্রা শুরু ১৯৯৭ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএআইডি) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিওকে নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক ‘সূর্যের হাসি’। দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা, সাধারণ রোগব্যাধি এবং ল্যাব সেবার মাধ্যমে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা মডেল হিসেবে দাঁড়ায় সূর্যের হাসি ক্লিনিক।

২০১৮ সালে ইউএসএআইডির প্রকল্পকাঠামো শেষ হলে ক্লিনিকগুলো একীভূত হয়ে ‘সূর্যের হাসি নেটওয়ার্ক-এসএইচএন’ নামে একটি অলাভজনক কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। সে সময় লক্ষ্য ছিল টেকসইভাবে দেশব্যাপী স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্যসেবা চালু রাখা। শুরুতে বড় কর্মী বাহিনী, আউটরিচ নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট সেবা এবং মাতৃস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রাইমারি হেলথ নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিচিত হয়।

সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের (এসএইচএন) কেন্দ্রীয় কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ ও ২০২০ সালে দুই দফায় ক্লিনিকের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। সেই সময়ে ১৩৪টি ক্লিনিক নিয়ে নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে অর্ধেকের বেশি ক্লিনিক স্থানীয়দের বা বিভিন্ন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়; যার বড় একটি হস্তান্তর হয় চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্কের ক্লিনিকের সংখ্যা ৬০।

ইউএসএআইডির অর্থায়ন বন্ধ হয়ে গেলে এসএইচএন আর্থিকভাবে চাপের মুখে পড়ে। কর্তৃপক্ষ ব্যয় কমানো, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো এবং পুনর্গঠনের নামে ব্যাপক রদবদল শুরু করে। এতে কয়েক হাজার কর্মী চাকরি হারান; যাঁদের মধ্যে ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ, টেকনোলজিস্ট ও মাঠকর্মীরাও রয়েছেন।

অভিযোগ রয়েছে, সিংহভাগ ক্লিনিক হস্তান্তর করা হয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাতে। কিছু এলাকায় ক্লিনিক চললেও সেবার মান কমে যাওয়ায় রোগীদের আস্থা নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে ক্লিনিক বন্ধ হওয়ার পেছনে শীর্ষ কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলকে দায়ী করেছেন কর্মকর্তারা।

এসএইচএন সূত্রে জানা যায়, সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের বর্তমান ক্লিনিকগুলোর মধ্যে ৩২টি অ্যাডভান্সড, ৬টি নরমাল ডেলিভারি ক্লিনিক এবং ২২টি বেসিক ক্লিনিক রয়েছে।

অ্যাডভান্সড ক্লিনিকগুলো ছোট আকারের ‘কমিউনিটি হাসপাতাল’-এর মতো কাজ করে; যেখানে মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, ল্যাব টেস্ট, সাধারণ রোগব্যাধির চিকিৎসা, টিকাদান এবং বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায়। নরমাল ডেলিভারি ক্লিনিকগুলো মূলত স্বাভাবিক প্রসব করানো, গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা এবং নবজাতকের জরুরি সেবার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এসব ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ ও নার্স ২৪ ঘণ্টা সেবা দেন এবং জটিল ক্ষেত্রে পাশের হাসপাতালে রেফার করেন। বেসিক ক্লিনিকগুলো প্রান্তিক এলাকায় সাধারণ চিকিৎসা, গর্ভবতী মায়েদের চেকআপ, শিশু টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং রেফারেল সেবা দিয়ে থাকে।

এসএইচএনের সেবাকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৩৬টি ফার্মেসি ও ২৪টি ডিসপেনসারি, যেগুলোর কয়েকটি সম্প্রতি ক্লিনিকের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এসব ফার্মেসিতে কম দামে মৌলিক ওষুধ, গর্ভনিরোধক সামগ্রী, শিশু উপযোগী সিরাপ, ওআরএস, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা-কিট এবং ফার্মাসিস্টের পরামর্শ পাওয়া যেত। অপরদিকে ডিসপেনসারিগুলো ছোট পরিসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; যেখানে সাধারণ রোগের চিকিৎসা, ফার্স্ট এইড, সীমিত ল্যাব সুবিধা, প্রাথমিক টিকাদান এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের শীর্ষ পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন অথবা চাকরিচ্যুত হয়েছেন এমন অন্তত ১৫ জন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে ইউএসএআইডির সঙ্গে নেটওয়ার্ক কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ শুরু হয়। ওই বছরের পর নতুন করে আর অর্থায়ন করেনি ইউএসএআইডি। বর্তমানের ৬০টি ক্লিনিকের কয়েকটি বাতিল করার প্রক্রিয়া চলছে।

দীর্ঘদিন এই নেটওয়ার্কে কাজ করেছেন এমন তিনজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আজকের পত্রিকাকে জানান, ক্লিনিকের আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই ক্লিনিক সারা দেশে ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমান শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের পর জটিলতা শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের ক্লিনিকগুলোকে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বা অন্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত বছরের ডিসেম্বরে করা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওই অর্থবছরে আয়ের উৎসগুলো হলো—মাইলস্টোনভিত্তিক অনুদান ১৫ কোটি ৬ লাখ টাকা, ক্লিনিক সেবা ও ফার্মেসি বিক্রয় থেকে ৫৫ কোটি ১৭ লাখ টাকা। এ ছাড়া সরকার থেকে বিশেষ অনুদান ১৫ কোটি টাকা ও অন্যান্য আয় ২ কোটি ৫২ লাখ টাকা। ক্লিনিক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ১৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা লোকসান করেছে।

স্থানীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এমন অন্তত তিনটি ক্লিনিকের তৎকালীন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্লিনিকগুলো হস্তান্তরের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হয়নি। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ক্লিনিকটি (কোড ৩২৫) বর্তমানে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি চালাচ্ছেন। এতে ক্লিনিকের মান বজায় রাখতে পারছে না বলে জানিয়েছেন সেখানকার এক সাবেক কর্মকর্তা।

জানতে চাইলে নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শায়লা পারভীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুরু থেকে সূর্যের হাসি ক্লিনিকের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল না। ২৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ক্লিনিকগুলো পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। তখন তাদের নেতৃত্বে ক্লিনিকগুলো ভালোভাবে চলেনি। প্রতি পাঁচ বছরের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের নামে ক্লিনিকগুলো পরিচালিত হতো। অধিকাংশ ক্লিনিক ভাড়া করা বাড়িতে থাকায় পরিচালনা ব্যয়বহুল ছিল। এতে অনেক খরচ হতো এবং পরে ইউএসএআইডি আর অনুদান দিতে চায়নি। ২০১৯ ও ২০২০ সালে দুই দফায় আড়াই শতাধিক ক্লিনিক হস্তান্তর করা হয়। ক্লিনিক কমানো ইউএসএআইডির পরিকল্পনা ছিল। কারণ, সংস্থাটি এখন বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করছে না এবং সূর্যের হাসি নিয়ে ভবিষ্যৎ দেখেনি। আমি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে যোগদানের পর ক্লিনিকগুলো দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি।’

ক্লিনিকগুলো কেন হস্তান্তর করা হলো, এমন প্রশ্নে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘এটি নিতান্ত বাধ্য হয়ে করা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্লিনিক ভাড়া করা বাড়িতে হওয়ায় স্থানীয়রা পরে নিজ উদ্যোগে পরিচালনা করতে চেয়েছেন। আর আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা কমে গিয়েছিল। এখন যেসব ক্লিনিক হস্তান্তর করা হয়েছে, সেগুলো ‘সূর্যের আলো’ নামে চলছে। আমরা তাদের পরিচালনা করতে দিয়েছি, তারা কর্মীদের বেতন দেবে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা আবার ক্লিনিকগুলো ফিরে পাব। গত দেড় দশকে ক্লিনিকগুলোতে ভালো বিনিয়োগ হয়নি। ফলে সেবার মান ধরে রাখা কঠিন হয়েছে।’

আর্থিক স্বচ্ছতার অভিযোগ সম্পর্কে শায়লা পারভীন বলেন, ইউএসএআইডির কোনো অর্থই হিসাব ছাড়া খরচ হয়নি। তারা হিসাব নিয়েছে। সরকারের ১৫ কোটি টাকার অনুদানও সঠিকভাবে খরচ হয়েছে এবং সরকারকে জানানো হয়েছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে শুরুতেই কম বরাদ্দ এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান সাড়ে ১৪ হাজারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ক্লিনিকের অবকাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্যবহার-অনুপযোগী এ বিপুলসংখ্যক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের..

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কয়েক বছর আগেও যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো মনে হতো, সেটিই এখন দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলছে। ব্রিটিশ একদল চিকিৎসক বলছেন, নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে (জিন থেরাপি) রোগীর শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার ডিএনএ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করা হয়, যাতে এগুলো ক্যানসার

১ দিন আগে

জীবাণুর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। এতে চিকিৎসায় যেমন বেশি সময় লাগছে, তেমনি রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বেড়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ ৪৬ হাজার ২৭৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে।

২ দিন আগে

চুল পড়া রোধে নানা গবেষণা হয়েছে, বাজারে এসেছে বহু ওষুধ। কিন্তু এত দিন কোনো চিকিৎসাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। অবশেষে ‘ক্লাসকোটেরন’ (clascoterone) নামের একটি ওষুধে আশার আলো দেখছেন গবেষকেরা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ব্রণ চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে এটি অনুমোদন পেয়েছিল।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

কয়েক বছর আগেও যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো মনে হতো, সেটিই এখন দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলছে। ব্রিটিশ একদল চিকিৎসক বলছেন, নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে (জিন থেরাপি) রোগীর শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার ডিএনএ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করা হয়, যাতে এগুলো ক্যানসার ধ্বংসকারী একপ্রকার ‘জীবন্ত ওষুধে’ পরিণত হয়।

২০২২ সালে প্রথম এই চিকিৎসা নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লিসেস্টারের কিশোরী আলিসা ট্যাপলি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি শুরু থেকে আলিসার ট্রিটমেন্টের খোঁজ রাখছিল। বিবিসি বলছে, তিনি এখন সম্পূর্ণ ক্যানসারমুক্ত। এখন তার লক্ষ্য ভবিষ্যতে একজন ক্যানসার বিজ্ঞানী হওয়া।

টি-সেল অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ায় (রক্ত ও অস্থি মজ্জার ক্যানসার) আক্রান্ত আরও আটজন শিশু ও দুজন প্রাপ্তবয়স্ককে এই থেরাপি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪ শতাংশ) রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পথে।

যে রোগীরা এই ট্রায়ালে ছিল, তাদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট—সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছিল। চিকিৎসকদের ভাষায়, পরীক্ষামূলক এই চিকিৎসা ছাড়া তাঁদের সামনে ছিল কেবল ‘আরামদায়ক মৃত্যু নিশ্চিত করা’র পথ। ১৬ বছর বয়সী আলিসা বলেছেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, আমি মারা যাব। আমি আর বড় হতে পারব না।’

বিশ্বখ্যাত গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আলিসার শরীরের পুরোনো প্রতিরোধী ব্যবস্থা নষ্ট করে নতুন প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি করেন। তাকে চার মাস হাসপাতালে কাটাতে হয়, ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারেনি সংক্রমণের আশঙ্কায়। এখন তার দেহে ক্যানসারের কোনো জীবাণু নেই এবং বছরে একবার চেকআপ ছাড়া আর চিকিৎসা লাগে না।

এই চিকিৎসায় ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন ও গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের গবেষকেরা ব্যবহার করেছেন ‘বেস এডিটিং’ নামে একটি প্রযুক্তি।

ডিএনএর চার প্রকার বেস—এ, সি, জি ও টি (অ্যাডেনিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন এবং থাইমিন) হলো আমাদের জেনেটিক কোডের মূল ভিত্তি। বেস এডিটিং পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা ডিএনএর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মাত্র একটি বেস বদলে দেন, অর্থাৎ জীবনের নির্দেশনামা নতুনভাবে লিখে দেন।

এই পদ্ধতিতে সুস্থ দাতার দেওয়া টি-সেল নেওয়া হয় এবং চার ধাপে জিন সম্পাদনা করা হয়। সম্পাদিত টি-সেল রোগীর শরীরে ঢোকার পর সব ক্যানসার বা অসুস্থ টি-সেল ধ্বংস করতে থাকে। থেরাপি প্রয়োগের চার সপ্তাহ পর যদি ক্যানসার ধরা না পড়ে, তখন রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন করানো হয়।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মোট ১১ জন রোগীর ওপর এই পদ্ধতির ট্রায়াল চালানো হয়। এর মধ্যে ৯ জন পুরোপুরি সুস্থ হন এবং পরে তাদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করানো হয়। সাতজন রোগী চিকিৎসার তিন মাস থেকে তিন বছর পরও রোগমুক্ত আছেন।

তবে এই পদ্ধতিতে কিছু ঝুঁকিও আছে। প্রধান ঝুঁকি হলো—একজন মানুষের শরীরের পুরো প্রতিরোধী ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় মারাত্মক সংক্রমণের সম্ভাবনা।

কিংস কলেজ হাসপাতালের ডা. ডেবোরা ইয়ালপ বলেন, ‘যে রোগগুলোর চিকিৎসা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, আমরা সেগুলোর ক্ষেত্রেও সফলতা পেয়েছি।’ স্টেম সেল চ্যারিটি অ্যান্থনি নোলানের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. তানিয়া ডেক্সটারের ভাষায়, ‘এই রোগীদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি নতুন আশা দিচ্ছে।’

গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের প্রফেসর ওয়াসিম কাসিম বলেন, ‘কয়েক বছর আগে এটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো ছিল। এখন সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।’

এর আগে জিন থেরাপির মাধ্যমে মাত্র তিন বছরের একটি শিশুর উন্নতি দেখে চিকিৎসকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন। হান্টার সিনড্রোম বা এমপিএস-২ নামে পরিচিত এই রোগে আক্রান্ত ওই শিশু এখন জিন থেরাপির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে।

কয়েক বছর আগেও যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো মনে হতো, সেটিই এখন দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলছে। ব্রিটিশ একদল চিকিৎসক বলছেন, নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে (জিন থেরাপি) রোগীর শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার ডিএনএ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করা হয়, যাতে এগুলো ক্যানসার ধ্বংসকারী একপ্রকার ‘জীবন্ত ওষুধে’ পরিণত হয়।

২০২২ সালে প্রথম এই চিকিৎসা নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লিসেস্টারের কিশোরী আলিসা ট্যাপলি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি শুরু থেকে আলিসার ট্রিটমেন্টের খোঁজ রাখছিল। বিবিসি বলছে, তিনি এখন সম্পূর্ণ ক্যানসারমুক্ত। এখন তার লক্ষ্য ভবিষ্যতে একজন ক্যানসার বিজ্ঞানী হওয়া।

টি-সেল অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ায় (রক্ত ও অস্থি মজ্জার ক্যানসার) আক্রান্ত আরও আটজন শিশু ও দুজন প্রাপ্তবয়স্ককে এই থেরাপি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪ শতাংশ) রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পথে।

যে রোগীরা এই ট্রায়ালে ছিল, তাদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট—সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছিল। চিকিৎসকদের ভাষায়, পরীক্ষামূলক এই চিকিৎসা ছাড়া তাঁদের সামনে ছিল কেবল ‘আরামদায়ক মৃত্যু নিশ্চিত করা’র পথ। ১৬ বছর বয়সী আলিসা বলেছেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, আমি মারা যাব। আমি আর বড় হতে পারব না।’

বিশ্বখ্যাত গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আলিসার শরীরের পুরোনো প্রতিরোধী ব্যবস্থা নষ্ট করে নতুন প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি করেন। তাকে চার মাস হাসপাতালে কাটাতে হয়, ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারেনি সংক্রমণের আশঙ্কায়। এখন তার দেহে ক্যানসারের কোনো জীবাণু নেই এবং বছরে একবার চেকআপ ছাড়া আর চিকিৎসা লাগে না।

এই চিকিৎসায় ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন ও গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের গবেষকেরা ব্যবহার করেছেন ‘বেস এডিটিং’ নামে একটি প্রযুক্তি।

ডিএনএর চার প্রকার বেস—এ, সি, জি ও টি (অ্যাডেনিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন এবং থাইমিন) হলো আমাদের জেনেটিক কোডের মূল ভিত্তি। বেস এডিটিং পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা ডিএনএর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মাত্র একটি বেস বদলে দেন, অর্থাৎ জীবনের নির্দেশনামা নতুনভাবে লিখে দেন।

এই পদ্ধতিতে সুস্থ দাতার দেওয়া টি-সেল নেওয়া হয় এবং চার ধাপে জিন সম্পাদনা করা হয়। সম্পাদিত টি-সেল রোগীর শরীরে ঢোকার পর সব ক্যানসার বা অসুস্থ টি-সেল ধ্বংস করতে থাকে। থেরাপি প্রয়োগের চার সপ্তাহ পর যদি ক্যানসার ধরা না পড়ে, তখন রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন করানো হয়।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মোট ১১ জন রোগীর ওপর এই পদ্ধতির ট্রায়াল চালানো হয়। এর মধ্যে ৯ জন পুরোপুরি সুস্থ হন এবং পরে তাদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করানো হয়। সাতজন রোগী চিকিৎসার তিন মাস থেকে তিন বছর পরও রোগমুক্ত আছেন।

তবে এই পদ্ধতিতে কিছু ঝুঁকিও আছে। প্রধান ঝুঁকি হলো—একজন মানুষের শরীরের পুরো প্রতিরোধী ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় মারাত্মক সংক্রমণের সম্ভাবনা।

কিংস কলেজ হাসপাতালের ডা. ডেবোরা ইয়ালপ বলেন, ‘যে রোগগুলোর চিকিৎসা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, আমরা সেগুলোর ক্ষেত্রেও সফলতা পেয়েছি।’ স্টেম সেল চ্যারিটি অ্যান্থনি নোলানের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. তানিয়া ডেক্সটারের ভাষায়, ‘এই রোগীদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি নতুন আশা দিচ্ছে।’

গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের প্রফেসর ওয়াসিম কাসিম বলেন, ‘কয়েক বছর আগে এটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো ছিল। এখন সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।’

এর আগে জিন থেরাপির মাধ্যমে মাত্র তিন বছরের একটি শিশুর উন্নতি দেখে চিকিৎসকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন। হান্টার সিনড্রোম বা এমপিএস-২ নামে পরিচিত এই রোগে আক্রান্ত ওই শিশু এখন জিন থেরাপির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে শুরুতেই কম বরাদ্দ এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান সাড়ে ১৪ হাজারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ক্লিনিকের অবকাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্যবহার-অনুপযোগী এ বিপুলসংখ্যক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের..

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আর্থিক সংকট ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ‘সূর্যের হাসি ক্লিনিক’। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা হয় ক্লিনিকের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা এবং অনিয়মের অভিযোগও।

১৫ ঘণ্টা আগে

জীবাণুর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। এতে চিকিৎসায় যেমন বেশি সময় লাগছে, তেমনি রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বেড়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ ৪৬ হাজার ২৭৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে।

২ দিন আগে

চুল পড়া রোধে নানা গবেষণা হয়েছে, বাজারে এসেছে বহু ওষুধ। কিন্তু এত দিন কোনো চিকিৎসাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। অবশেষে ‘ক্লাসকোটেরন’ (clascoterone) নামের একটি ওষুধে আশার আলো দেখছেন গবেষকেরা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ব্রণ চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে এটি অনুমোদন পেয়েছিল।

২ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জীবাণুর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। এতে চিকিৎসায় যেমন বেশি সময় লাগছে, তেমনি রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বেড়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ ৪৬ হাজার ২৭৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে।

বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স রিপোর্ট ২০২৪-২০২৫’ প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাকসহ পরজীবীর বিরুদ্ধে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের ইচ্ছেমতো ব্যবহারের কারণে অনেক অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ওষুধ কার্যকর হচ্ছে না। অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, অ্যামোক্সিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সোন, জেনটামাইসিন, মেরোপেনেম, টিগেসাইসিলিনসহ বহু ওষুধ কাজ করছে না। রোগীর দেহের জীবাণু এসব ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এর ফলে রোগীর নিরাময় দীর্ঘায়িত হচ্ছে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) হলো একটি অবস্থা; যেখানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা পরজীবী অণুজীব জীবাণুবিরোধী ওষুধে কাবু না হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এসব ওষুধে তারা মারা যায় না কিংবা বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। ফলে সংক্রমণ নিরাময় করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিষয়টি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। মূলত ওষুধের ভুল বা অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে জীবাণু ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম। সভাপতিত্ব করেন অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসের ইবনে সাত্তার।

অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান বলেন, একসময় মানুষ ব্যাকটেরিয়ার কাছে পরাস্ত হতো। তখন পর্যাপ্ত ওষুধ ছিল না। আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে মানবজাতি আবার সেই একই সংকটে পড়তে পারে। এবার ওষুধ থাকবে, কিন্তু সেগুলো ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না।

উপাচার্য বলেন, ‘সমস্যার দায় ও সমাধানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিতে হবে। গবেষণা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিএমইউকে নেতৃত্ব দিতে হবে।’

বিএমইউর অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ গত এক বছরে ৪৬ হাজার ২৭৯ জন রোগীর নমুনা বিশ্লেষণ করে। এতে দেখা গেছে, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, অ্যামোক্সিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সোন, জেনটামাইসিনের মতো নিয়মিত ব্যবহৃত ওষুধ থেকে শুরু করে মেরোপেনেম ও টিগেসাইসিলিনের মতো ‘শেষ ধাপের’ শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কার্যকারিতা হারাচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ দ্রুত বাড়ছে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহেদা আনোয়ার। তিনি জানান, বিশ্লেষণ করা মোট নমুনার ২৪ শতাংশ (১১ হাজার ১০৮টি) বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত। সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে ই. কোলাই। এই জীবাণুর বিরুদ্ধে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ও অ্যামোক্সিসিলিনের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সালমোনেলা টাইফি জীবাণু সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ওষুধের বিরুদ্ধে খুবই জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

সেপট্রিয়াক্সোন, জেনটামাইসিন ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন জাতীয় ওষুধের বিরুদ্ধে ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া প্রজাতির জীবাণুর মাঝারি থেকে উচ্চমাত্রার প্রতিরোধ দেখা গেছে। এই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিউমোনিয়া, মূত্রনালির সংক্রমণসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। বস্তুত এই প্রজাতিটির বিরুদ্ধে প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিকই এখন অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

জীবাণুর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। এতে চিকিৎসায় যেমন বেশি সময় লাগছে, তেমনি রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বেড়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ ৪৬ হাজার ২৭৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে।

বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স রিপোর্ট ২০২৪-২০২৫’ প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাকসহ পরজীবীর বিরুদ্ধে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের ইচ্ছেমতো ব্যবহারের কারণে অনেক অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ওষুধ কার্যকর হচ্ছে না। অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, অ্যামোক্সিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সোন, জেনটামাইসিন, মেরোপেনেম, টিগেসাইসিলিনসহ বহু ওষুধ কাজ করছে না। রোগীর দেহের জীবাণু এসব ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এর ফলে রোগীর নিরাময় দীর্ঘায়িত হচ্ছে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) হলো একটি অবস্থা; যেখানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা পরজীবী অণুজীব জীবাণুবিরোধী ওষুধে কাবু না হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এসব ওষুধে তারা মারা যায় না কিংবা বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। ফলে সংক্রমণ নিরাময় করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিষয়টি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। মূলত ওষুধের ভুল বা অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে জীবাণু ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম। সভাপতিত্ব করেন অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসের ইবনে সাত্তার।

অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান বলেন, একসময় মানুষ ব্যাকটেরিয়ার কাছে পরাস্ত হতো। তখন পর্যাপ্ত ওষুধ ছিল না। আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে মানবজাতি আবার সেই একই সংকটে পড়তে পারে। এবার ওষুধ থাকবে, কিন্তু সেগুলো ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না।

উপাচার্য বলেন, ‘সমস্যার দায় ও সমাধানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিতে হবে। গবেষণা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিএমইউকে নেতৃত্ব দিতে হবে।’

বিএমইউর অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ গত এক বছরে ৪৬ হাজার ২৭৯ জন রোগীর নমুনা বিশ্লেষণ করে। এতে দেখা গেছে, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, অ্যামোক্সিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সোন, জেনটামাইসিনের মতো নিয়মিত ব্যবহৃত ওষুধ থেকে শুরু করে মেরোপেনেম ও টিগেসাইসিলিনের মতো ‘শেষ ধাপের’ শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কার্যকারিতা হারাচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ দ্রুত বাড়ছে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহেদা আনোয়ার। তিনি জানান, বিশ্লেষণ করা মোট নমুনার ২৪ শতাংশ (১১ হাজার ১০৮টি) বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত। সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে ই. কোলাই। এই জীবাণুর বিরুদ্ধে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ও অ্যামোক্সিসিলিনের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সালমোনেলা টাইফি জীবাণু সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ওষুধের বিরুদ্ধে খুবই জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

সেপট্রিয়াক্সোন, জেনটামাইসিন ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন জাতীয় ওষুধের বিরুদ্ধে ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া প্রজাতির জীবাণুর মাঝারি থেকে উচ্চমাত্রার প্রতিরোধ দেখা গেছে। এই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিউমোনিয়া, মূত্রনালির সংক্রমণসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। বস্তুত এই প্রজাতিটির বিরুদ্ধে প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিকই এখন অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে শুরুতেই কম বরাদ্দ এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান সাড়ে ১৪ হাজারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ক্লিনিকের অবকাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্যবহার-অনুপযোগী এ বিপুলসংখ্যক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের..

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আর্থিক সংকট ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ‘সূর্যের হাসি ক্লিনিক’। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা হয় ক্লিনিকের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা এবং অনিয়মের অভিযোগও।

১৫ ঘণ্টা আগে

কয়েক বছর আগেও যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো মনে হতো, সেটিই এখন দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলছে। ব্রিটিশ একদল চিকিৎসক বলছেন, নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে (জিন থেরাপি) রোগীর শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার ডিএনএ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করা হয়, যাতে এগুলো ক্যানসার

১ দিন আগে

চুল পড়া রোধে নানা গবেষণা হয়েছে, বাজারে এসেছে বহু ওষুধ। কিন্তু এত দিন কোনো চিকিৎসাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। অবশেষে ‘ক্লাসকোটেরন’ (clascoterone) নামের একটি ওষুধে আশার আলো দেখছেন গবেষকেরা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ব্রণ চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে এটি অনুমোদন পেয়েছিল।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

টাকের সমস্যা বা অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া বিশ্বজুড়ে পুরুষদের মধ্যে দেখা দেওয়া সবচেয়ে সাধারণ চুল পড়ার সমস্যা। সাধারণত ২০ বছর বয়সের শেষ ভাগ বা ৩০-এর শুরুর দিকে অনেক পুরুষই এ সমস্যায় ভোগেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, মাথার স্ক্যাল্প বা ত্বকে চুল ঝরে পড়ার পর সেই চুল আর স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, কপালের দুপাশ থেকে হেয়ারলাইন পিছিয়ে যাওয়া—সবই টাকের লক্ষণ।

চুল পড়া রোধে নানা গবেষণা হয়েছে, বাজারে এসেছে বহু ওষুধ। কিন্তু এত দিন কোনো চিকিৎসাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। অবশেষে ‘ক্লাসকোটেরন’ (clascoterone) নামের একটি ওষুধে আশার আলো দেখছেন গবেষকেরা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ব্রণ চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে এটি অনুমোদন পেয়েছিল।

আইরিশভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কসমো ফার্মাসিউটিক্যালস নভেম্বরে ওষুধটির দুটি (ফেজ-৩) ট্রায়ালের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে মোট ১ হাজার ৫০০ পুরুষ অংশ নেন। এক দলকে দেওয়া হয় প্লাসেবো, অন্য দল ব্যবহার করে ক্লাসকোটেরন।

প্রথম ট্রায়ালে দেখা গেছে, ক্লাসকোটেরন ব্যবহারে চুল ফিরে আসার ক্ষেত্রে ৫৩৯ শতাংশ উন্নতি ঘটেছে। দ্বিতীয় ট্রায়ালে এই উন্নতির হার ছিল ১৬৮ শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ওষুধটি নিরাপদ ও সহনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোম্পানির সিইও জিওভান্নি দি নাপোলি বলেন, ‘এটি চুল পড়া রোগীদের জন্য চিকিৎসার এক নতুন যুগের দরজা খুলে দেবে।’

এই আশাব্যঞ্জক ফলের কারণে ওষুধটি আগামী বছর ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অনুমোদন পেতে পারে। অনুমোদন পেলে এটি হবে গত ৩০ বছরে প্রথম কার্যকর টাক প্রতিরোধের ওষুধ। উল্লেখ্য, এফডিএ ২০২০ সালে এই ওষুধকে ব্রণের চিকিৎসার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। ওষুধটি তৈরি করেছে ক্যাসিওপিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান, যা এখন কসমোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

পুরুষদের টাক কীভাবে বাড়ে—

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, পুরুষদের টাক ধীরে ধীরে সাতটি ধাপে বাড়ে।

ধাপ ১: মাথায় খুব কম বা কোনো চুল পড়া দেখা যায় না।

ধাপ ২: কপালের দুপাশ (টেম্পল) এবং কানের পেছন থেকে চুল কমতে থাকে।

ধাপ ৩: কপালের পাশে গভীর হেয়ারলাইন রিসেশন হয়, হেয়ারলাইনের আকৃতি ‘M’ বা ‘U’-এর মতো হয়।

ধাপ ৪: মাথার ওপরের অংশ (ক্রাউন) থেকে চুল পড়া শুরু হয়।

ধাপ ৫: কপালের রিসেশন ধীরে ধীরে ক্রাউনের টাক জায়গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

ধাপ ৬: টেম্পল ও ক্রাউনের মাঝের অংশ থেকেও চুল উধাও হতে থাকে।

ধাপ ৭: মাথার ওপরে একেবারেই চুল থাকে না, শুধু চারপাশে পাতলা একটি রিংয়ের মতো চুল থাকে।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্লাসকোটেরন অনুমোদন পেলে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়ায় বা টাকের সমস্যায় ভোগা কোটি মানুষের জন্য এটি হবে যুগান্তকারী চিকিৎসা। যাঁরা এখনো চুল ফিরিয়ে আনার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন, তাঁরা প্রথমবারের মতো কার্যকর সমাধান পেতে পারেন।

টাকের সমস্যা বা অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া বিশ্বজুড়ে পুরুষদের মধ্যে দেখা দেওয়া সবচেয়ে সাধারণ চুল পড়ার সমস্যা। সাধারণত ২০ বছর বয়সের শেষ ভাগ বা ৩০-এর শুরুর দিকে অনেক পুরুষই এ সমস্যায় ভোগেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, মাথার স্ক্যাল্প বা ত্বকে চুল ঝরে পড়ার পর সেই চুল আর স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, কপালের দুপাশ থেকে হেয়ারলাইন পিছিয়ে যাওয়া—সবই টাকের লক্ষণ।

চুল পড়া রোধে নানা গবেষণা হয়েছে, বাজারে এসেছে বহু ওষুধ। কিন্তু এত দিন কোনো চিকিৎসাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। অবশেষে ‘ক্লাসকোটেরন’ (clascoterone) নামের একটি ওষুধে আশার আলো দেখছেন গবেষকেরা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ব্রণ চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে এটি অনুমোদন পেয়েছিল।

আইরিশভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কসমো ফার্মাসিউটিক্যালস নভেম্বরে ওষুধটির দুটি (ফেজ-৩) ট্রায়ালের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে মোট ১ হাজার ৫০০ পুরুষ অংশ নেন। এক দলকে দেওয়া হয় প্লাসেবো, অন্য দল ব্যবহার করে ক্লাসকোটেরন।

প্রথম ট্রায়ালে দেখা গেছে, ক্লাসকোটেরন ব্যবহারে চুল ফিরে আসার ক্ষেত্রে ৫৩৯ শতাংশ উন্নতি ঘটেছে। দ্বিতীয় ট্রায়ালে এই উন্নতির হার ছিল ১৬৮ শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ওষুধটি নিরাপদ ও সহনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোম্পানির সিইও জিওভান্নি দি নাপোলি বলেন, ‘এটি চুল পড়া রোগীদের জন্য চিকিৎসার এক নতুন যুগের দরজা খুলে দেবে।’

এই আশাব্যঞ্জক ফলের কারণে ওষুধটি আগামী বছর ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অনুমোদন পেতে পারে। অনুমোদন পেলে এটি হবে গত ৩০ বছরে প্রথম কার্যকর টাক প্রতিরোধের ওষুধ। উল্লেখ্য, এফডিএ ২০২০ সালে এই ওষুধকে ব্রণের চিকিৎসার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। ওষুধটি তৈরি করেছে ক্যাসিওপিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান, যা এখন কসমোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

পুরুষদের টাক কীভাবে বাড়ে—

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, পুরুষদের টাক ধীরে ধীরে সাতটি ধাপে বাড়ে।

ধাপ ১: মাথায় খুব কম বা কোনো চুল পড়া দেখা যায় না।

ধাপ ২: কপালের দুপাশ (টেম্পল) এবং কানের পেছন থেকে চুল কমতে থাকে।

ধাপ ৩: কপালের পাশে গভীর হেয়ারলাইন রিসেশন হয়, হেয়ারলাইনের আকৃতি ‘M’ বা ‘U’-এর মতো হয়।

ধাপ ৪: মাথার ওপরের অংশ (ক্রাউন) থেকে চুল পড়া শুরু হয়।

ধাপ ৫: কপালের রিসেশন ধীরে ধীরে ক্রাউনের টাক জায়গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

ধাপ ৬: টেম্পল ও ক্রাউনের মাঝের অংশ থেকেও চুল উধাও হতে থাকে।

ধাপ ৭: মাথার ওপরে একেবারেই চুল থাকে না, শুধু চারপাশে পাতলা একটি রিংয়ের মতো চুল থাকে।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্লাসকোটেরন অনুমোদন পেলে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়ায় বা টাকের সমস্যায় ভোগা কোটি মানুষের জন্য এটি হবে যুগান্তকারী চিকিৎসা। যাঁরা এখনো চুল ফিরিয়ে আনার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন, তাঁরা প্রথমবারের মতো কার্যকর সমাধান পেতে পারেন।

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে শুরুতেই কম বরাদ্দ এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান সাড়ে ১৪ হাজারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ক্লিনিকের অবকাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্যবহার-অনুপযোগী এ বিপুলসংখ্যক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের..

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আর্থিক সংকট ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ‘সূর্যের হাসি ক্লিনিক’। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা হয় ক্লিনিকের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা এবং অনিয়মের অভিযোগও।

১৫ ঘণ্টা আগে

কয়েক বছর আগেও যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো মনে হতো, সেটিই এখন দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলছে। ব্রিটিশ একদল চিকিৎসক বলছেন, নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে (জিন থেরাপি) রোগীর শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার ডিএনএ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করা হয়, যাতে এগুলো ক্যানসার

১ দিন আগে

জীবাণুর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। এতে চিকিৎসায় যেমন বেশি সময় লাগছে, তেমনি রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বেড়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) অণুজীববিজ্ঞান ও রোগপ্রতিরোধবিদ্যা বিভাগ ৪৬ হাজার ২৭৯টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে।

২ দিন আগে