বিনোদন ডেস্ক

চলে গেলেন গানের পাখি পাপিয়া সারোয়ার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে প্রয়াত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর প্রয়াণে সংগীতাঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম, অদিতি মহসিন ও গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির।

পাপিয়া ছিলেন একজন গুণী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী

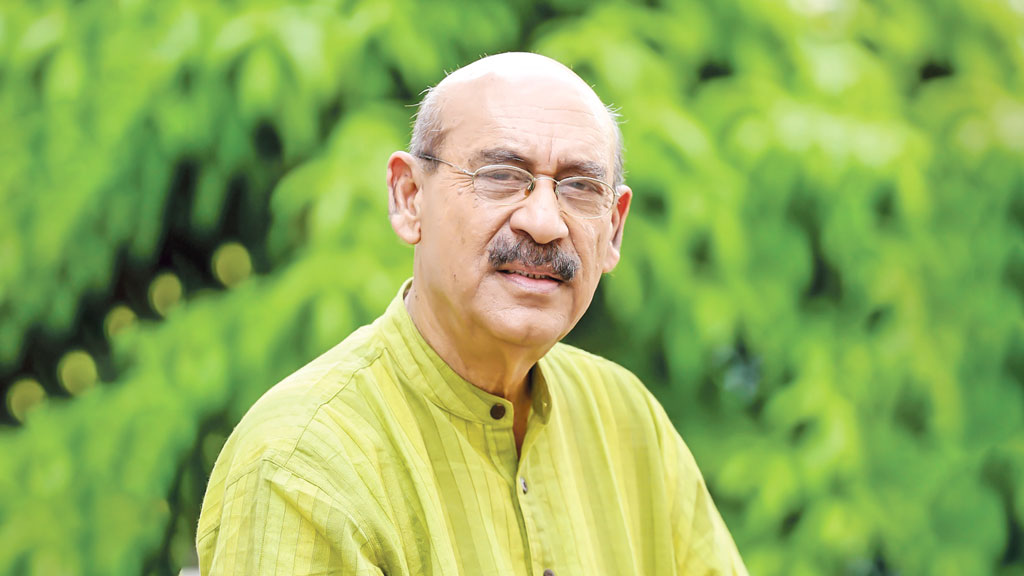

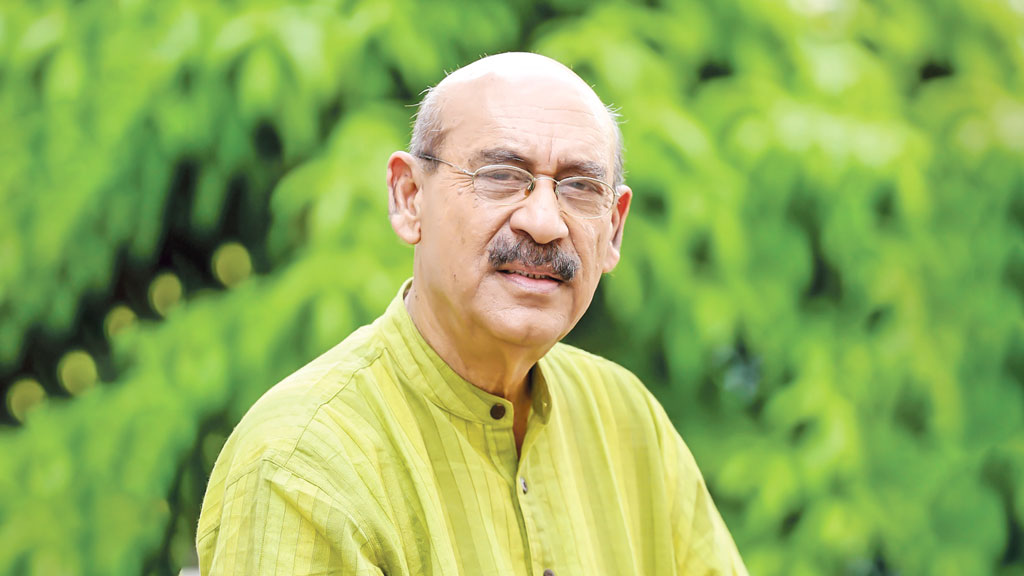

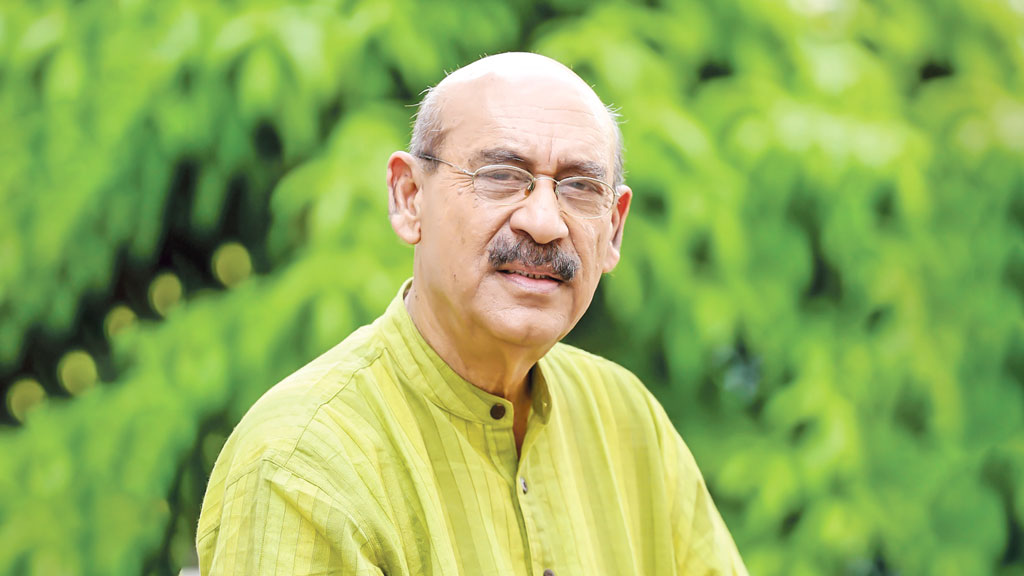

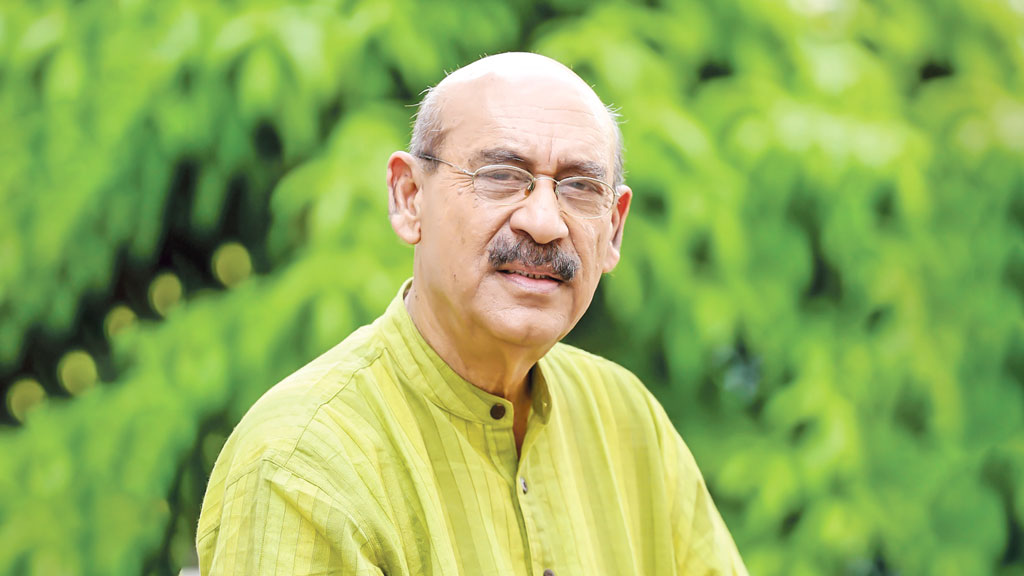

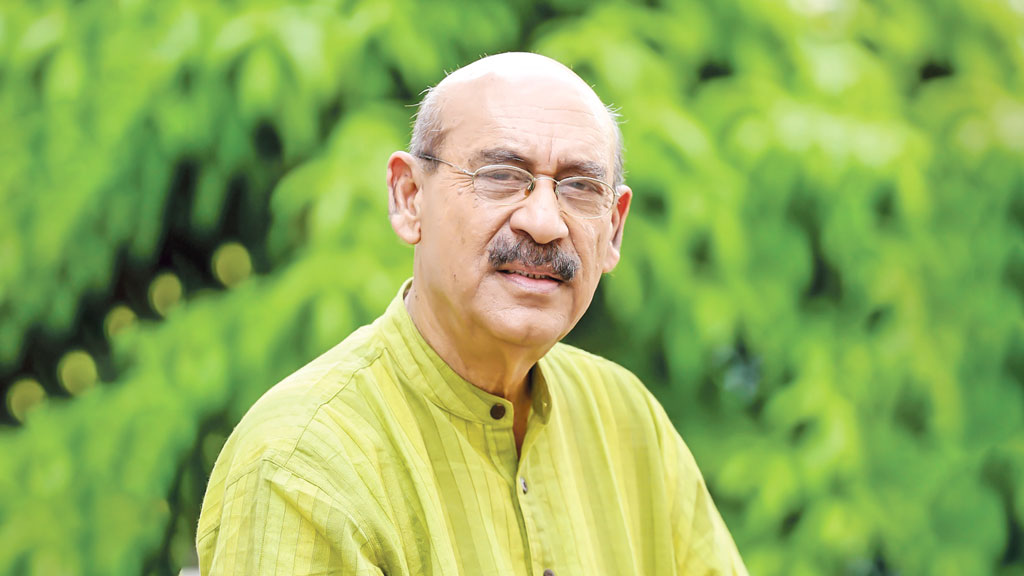

—খুরশীদ আলম, সংগীতশিল্পী

পাপিয়া সারোয়ার ছিলেন একজন গুণী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর গায়কি ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা। দর্শক সহজে তাঁর কণ্ঠ চিনতে পারতেন। তিনি ভারতের শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়েছেন। বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর গান শুনে রবীন্দ্রসংগীতের অনেক শ্রোতা তৈরি হয়েছে। নতুনেরাও অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকাকালে একুশে পদক পেয়েছেন, বাংলা একাডেমি থেকে সম্মাননা পেয়েছেন। দীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ারে রবীন্দ্রসংগীতের জন্য কোটি শ্রোতার ভালোবাসা পেয়েছেন পাপিয়া।

আধুনিক গানেও ছিল তাঁর সফল পদচারণ। তাঁর গাওয়া ‘নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন’ গানটি ছিল সবার মুখে মুখে। এখনো সেই গানের জনপ্রিয়তা টের পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর নামে ‘পাপিয়ারে পাপিয়া দুজনে মিলিয়া’ গানটি ব্যাপক শ্রোতাপ্রিয় হয়েছে। এই গুণী শিল্পীর প্রয়াণে দেশের সংগীতাঙ্গনের বড় ক্ষতি হলো।

পাপিয়া সারোয়ারের মৃত্যু দেশের সংগীতাঙ্গনের বড় ক্ষতি

—অদিতি মহসিন, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী

পাপিয়া সারোয়ারের গান টিভিতে দেখেই আমরা বড় হয়েছি। আমি যখন ভারতের শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম, তখন তাঁকে কাছ থেকে দেখা। সেই সময় তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পাস করে চলে আসার পর দেশে গান করা শুরু করি, তখন তো অনেক অনেক স্মৃতি। একসঙ্গে অনুষ্ঠানে যাওয়াসহ অনেক স্মৃতি।

পাপিয়া সারোয়ারের বাড়িতে আমি মাঝে মাঝেই যেতাম। তিনি খুব স্নেহ করে, আদর করে কথা বলতেন। সেই সঙ্গে গান নিয়ে নানা কথা শেয়ার করতেন। তাঁর সঙ্গে স্মৃতি বলে শেষ করা যাবে না।

শিক্ষা-মননে পাপিয়া সারোয়ার ছিলেন সমৃদ্ধ একজন শিল্পী। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের শিল্পী ছিলেন তিনি। এ দেশের সংগীতে সেই প্রজন্মের শিল্পীদের অনেক অবদান। ওনাদের গান শুনেই শ্রোতা তৈরি হয়েছে। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। পাপিয়া সারোয়ারের চলে যাওয়াটা দেশের সংগীতাঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

খুব ভয়ে ছিলাম, গানটি শুনে উনি কী মনে করেন

—মনিরুজ্জামান মনির, গীতিকার

‘নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন’ গানটি বিটিভির জন্য করা হয়েছিল। সুরকার ছিলেন মনসুর আলী। পাপিয়া সারোয়ার তখন সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন। একদিন বিটিভির জিএম আমাকে ডেকে বললেন, মনসুর আলীর সুরে দুটি আধুনিক গান করেন। পাপিয়া সারোয়ার গাইবেন। এরপর ‘নাই টেলিফোন’ ও ‘পাপিয়ারে পাপিয়া’ গান দুটি লিখি।

একটি মেয়ে গ্রামে থাকে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই, পিয়ন নেই। তার বন্ধু শহরে থাকে। কিন্তু বন্ধুকে মনের ভাব জানানোর কোনো রাস্তা নাই তার কাছে। এ রকম একটা চিন্তা থেকেই নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন গানটি লেখা। মনসুর আলী বললেন, রেকর্ডিংয়ের সময় তুমিও থেকো। আমার একটা ভয় ছিল, যিনি শান্তিনিকেতন থেকে সদ্য এসেছেন এত ভারী ভারী কথার রবীন্দ্রসংগীত শিখে। আমারটা তো হালকা গান। উনি শুনে কী মনে করেন!

রেকর্ডিংয়ের সময় পাপিয়া সারোয়ার তাঁর স্বামীকে নিয়ে এলেন। মনসুর আলী ভাই আমাকে পাপিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনসুর আলী ভাই তাঁকে বলেন, রবীন্দ্রসংগীত তো গাইবেই, একটু ব্যতিক্রমী দুটি গান করেছি। তুমি কি গাইবে? পাপিয়া সারোয়ার বললেন, শোনান। নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন শোনার পর উনি বললেন, অসুবিধা নাই। এই গানের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল ‘তার দেওয়া রাখি হইল অঙ্গেরও জ্বালা’। পাপিয়া সারোয়ার আমাকে বললেন, অঙ্গ শব্দটি পরিবর্তন করে দেন। তখন অঙ্গের পরিবর্তে ‘আমারও জ্বালা’ ব্যবহার হলো।

পাপিয়ারে পাপিয়া গানটি শুনে পাপিয়া সারোয়ার বুঝতে পারলেন উনাকে মিন করেই লিখেছি। রবিঠাকুরের ‘বনের পাখি, খাঁচার পাখি’ আর আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আমি আলপনা এঁকে যাই আলো থেকে’ গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পাপিয়ারে পাপিয়া গানটি লিখেছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমার মনে হয়েছে, শিল্পীর নামে গান লিখলে শিল্পী যেমন অনুপ্রাণিত হন, তেমনি মানুষের কৌতূহল বাড়ে। শুনে তিনি কিছু বললেন না, শুধু হাসলেন। সে সময় টের পাইনি গান দুটি এত জনপ্রিয়তা পাবে।

এরপর ওনার সঙ্গে আর গান করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই বলতেন, যেখানেই যাই, সেখানেই রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি এই দুটি গান সবাই শুনতে চায়।

শুধু এই দুটি গান নয়, তাঁর কণ্ঠে অনেক রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষ করে ‘না সজনী না’ রবীন্দ্রসংগীতটি। এই গানটি তাঁর কণ্ঠে খুব মানিয়েছে। অনেক গুণী শিল্পী ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব কষ্ট পেয়েছি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর গান দিয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

চলে গেলেন গানের পাখি পাপিয়া সারোয়ার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে প্রয়াত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর প্রয়াণে সংগীতাঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম, অদিতি মহসিন ও গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির।

পাপিয়া ছিলেন একজন গুণী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী

—খুরশীদ আলম, সংগীতশিল্পী

পাপিয়া সারোয়ার ছিলেন একজন গুণী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর গায়কি ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা। দর্শক সহজে তাঁর কণ্ঠ চিনতে পারতেন। তিনি ভারতের শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়েছেন। বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর গান শুনে রবীন্দ্রসংগীতের অনেক শ্রোতা তৈরি হয়েছে। নতুনেরাও অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকাকালে একুশে পদক পেয়েছেন, বাংলা একাডেমি থেকে সম্মাননা পেয়েছেন। দীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ারে রবীন্দ্রসংগীতের জন্য কোটি শ্রোতার ভালোবাসা পেয়েছেন পাপিয়া।

আধুনিক গানেও ছিল তাঁর সফল পদচারণ। তাঁর গাওয়া ‘নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন’ গানটি ছিল সবার মুখে মুখে। এখনো সেই গানের জনপ্রিয়তা টের পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর নামে ‘পাপিয়ারে পাপিয়া দুজনে মিলিয়া’ গানটি ব্যাপক শ্রোতাপ্রিয় হয়েছে। এই গুণী শিল্পীর প্রয়াণে দেশের সংগীতাঙ্গনের বড় ক্ষতি হলো।

পাপিয়া সারোয়ারের মৃত্যু দেশের সংগীতাঙ্গনের বড় ক্ষতি

—অদিতি মহসিন, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী

পাপিয়া সারোয়ারের গান টিভিতে দেখেই আমরা বড় হয়েছি। আমি যখন ভারতের শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম, তখন তাঁকে কাছ থেকে দেখা। সেই সময় তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পাস করে চলে আসার পর দেশে গান করা শুরু করি, তখন তো অনেক অনেক স্মৃতি। একসঙ্গে অনুষ্ঠানে যাওয়াসহ অনেক স্মৃতি।

পাপিয়া সারোয়ারের বাড়িতে আমি মাঝে মাঝেই যেতাম। তিনি খুব স্নেহ করে, আদর করে কথা বলতেন। সেই সঙ্গে গান নিয়ে নানা কথা শেয়ার করতেন। তাঁর সঙ্গে স্মৃতি বলে শেষ করা যাবে না।

শিক্ষা-মননে পাপিয়া সারোয়ার ছিলেন সমৃদ্ধ একজন শিল্পী। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের শিল্পী ছিলেন তিনি। এ দেশের সংগীতে সেই প্রজন্মের শিল্পীদের অনেক অবদান। ওনাদের গান শুনেই শ্রোতা তৈরি হয়েছে। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। পাপিয়া সারোয়ারের চলে যাওয়াটা দেশের সংগীতাঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

খুব ভয়ে ছিলাম, গানটি শুনে উনি কী মনে করেন

—মনিরুজ্জামান মনির, গীতিকার

‘নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন’ গানটি বিটিভির জন্য করা হয়েছিল। সুরকার ছিলেন মনসুর আলী। পাপিয়া সারোয়ার তখন সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন। একদিন বিটিভির জিএম আমাকে ডেকে বললেন, মনসুর আলীর সুরে দুটি আধুনিক গান করেন। পাপিয়া সারোয়ার গাইবেন। এরপর ‘নাই টেলিফোন’ ও ‘পাপিয়ারে পাপিয়া’ গান দুটি লিখি।

একটি মেয়ে গ্রামে থাকে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই, পিয়ন নেই। তার বন্ধু শহরে থাকে। কিন্তু বন্ধুকে মনের ভাব জানানোর কোনো রাস্তা নাই তার কাছে। এ রকম একটা চিন্তা থেকেই নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন গানটি লেখা। মনসুর আলী বললেন, রেকর্ডিংয়ের সময় তুমিও থেকো। আমার একটা ভয় ছিল, যিনি শান্তিনিকেতন থেকে সদ্য এসেছেন এত ভারী ভারী কথার রবীন্দ্রসংগীত শিখে। আমারটা তো হালকা গান। উনি শুনে কী মনে করেন!

রেকর্ডিংয়ের সময় পাপিয়া সারোয়ার তাঁর স্বামীকে নিয়ে এলেন। মনসুর আলী ভাই আমাকে পাপিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনসুর আলী ভাই তাঁকে বলেন, রবীন্দ্রসংগীত তো গাইবেই, একটু ব্যতিক্রমী দুটি গান করেছি। তুমি কি গাইবে? পাপিয়া সারোয়ার বললেন, শোনান। নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন শোনার পর উনি বললেন, অসুবিধা নাই। এই গানের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল ‘তার দেওয়া রাখি হইল অঙ্গেরও জ্বালা’। পাপিয়া সারোয়ার আমাকে বললেন, অঙ্গ শব্দটি পরিবর্তন করে দেন। তখন অঙ্গের পরিবর্তে ‘আমারও জ্বালা’ ব্যবহার হলো।

পাপিয়ারে পাপিয়া গানটি শুনে পাপিয়া সারোয়ার বুঝতে পারলেন উনাকে মিন করেই লিখেছি। রবিঠাকুরের ‘বনের পাখি, খাঁচার পাখি’ আর আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আমি আলপনা এঁকে যাই আলো থেকে’ গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পাপিয়ারে পাপিয়া গানটি লিখেছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমার মনে হয়েছে, শিল্পীর নামে গান লিখলে শিল্পী যেমন অনুপ্রাণিত হন, তেমনি মানুষের কৌতূহল বাড়ে। শুনে তিনি কিছু বললেন না, শুধু হাসলেন। সে সময় টের পাইনি গান দুটি এত জনপ্রিয়তা পাবে।

এরপর ওনার সঙ্গে আর গান করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই বলতেন, যেখানেই যাই, সেখানেই রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি এই দুটি গান সবাই শুনতে চায়।

শুধু এই দুটি গান নয়, তাঁর কণ্ঠে অনেক রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষ করে ‘না সজনী না’ রবীন্দ্রসংগীতটি। এই গানটি তাঁর কণ্ঠে খুব মানিয়েছে। অনেক গুণী শিল্পী ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব কষ্ট পেয়েছি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর গান দিয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

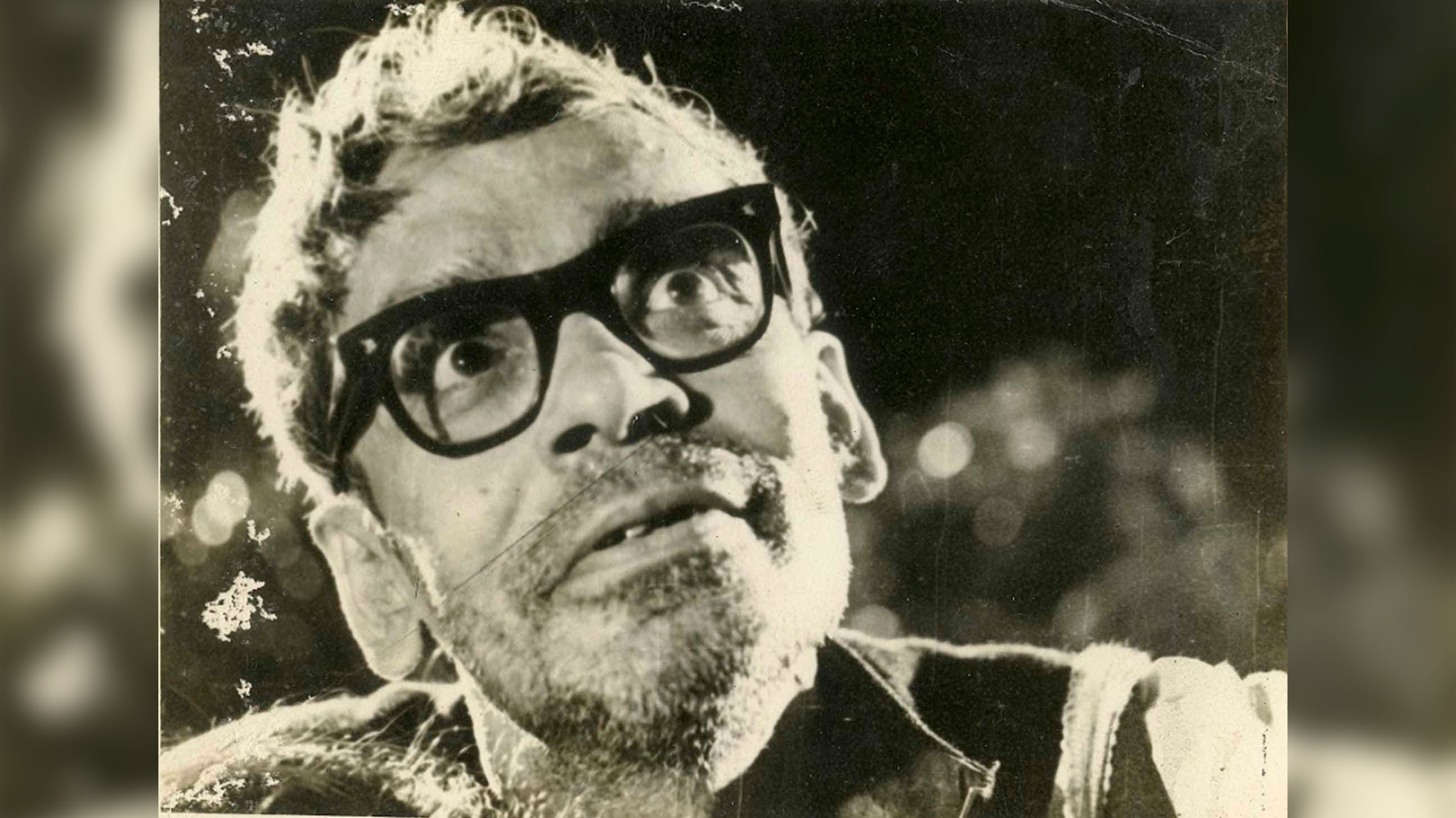

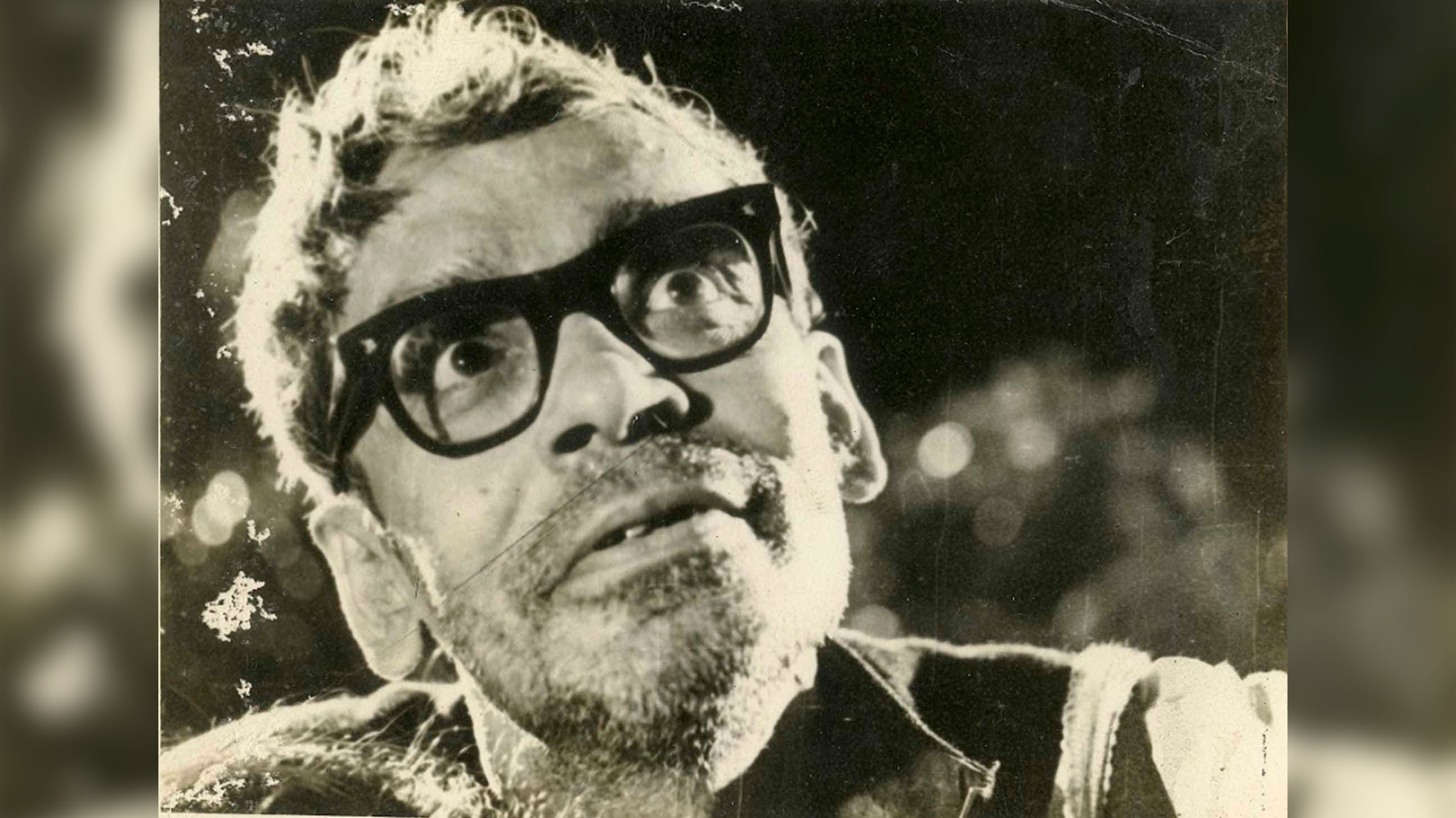

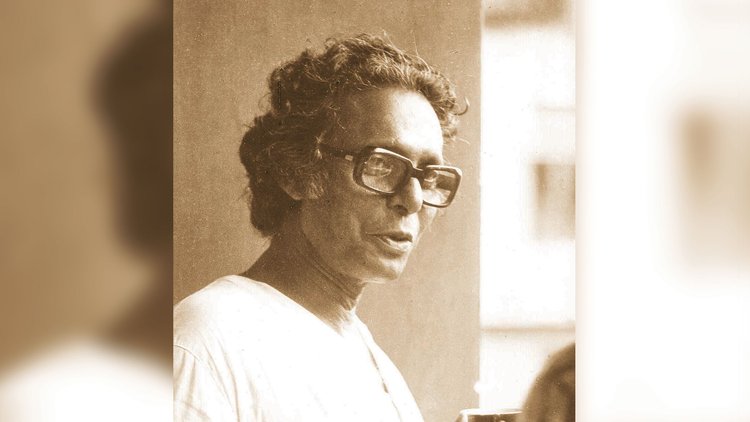

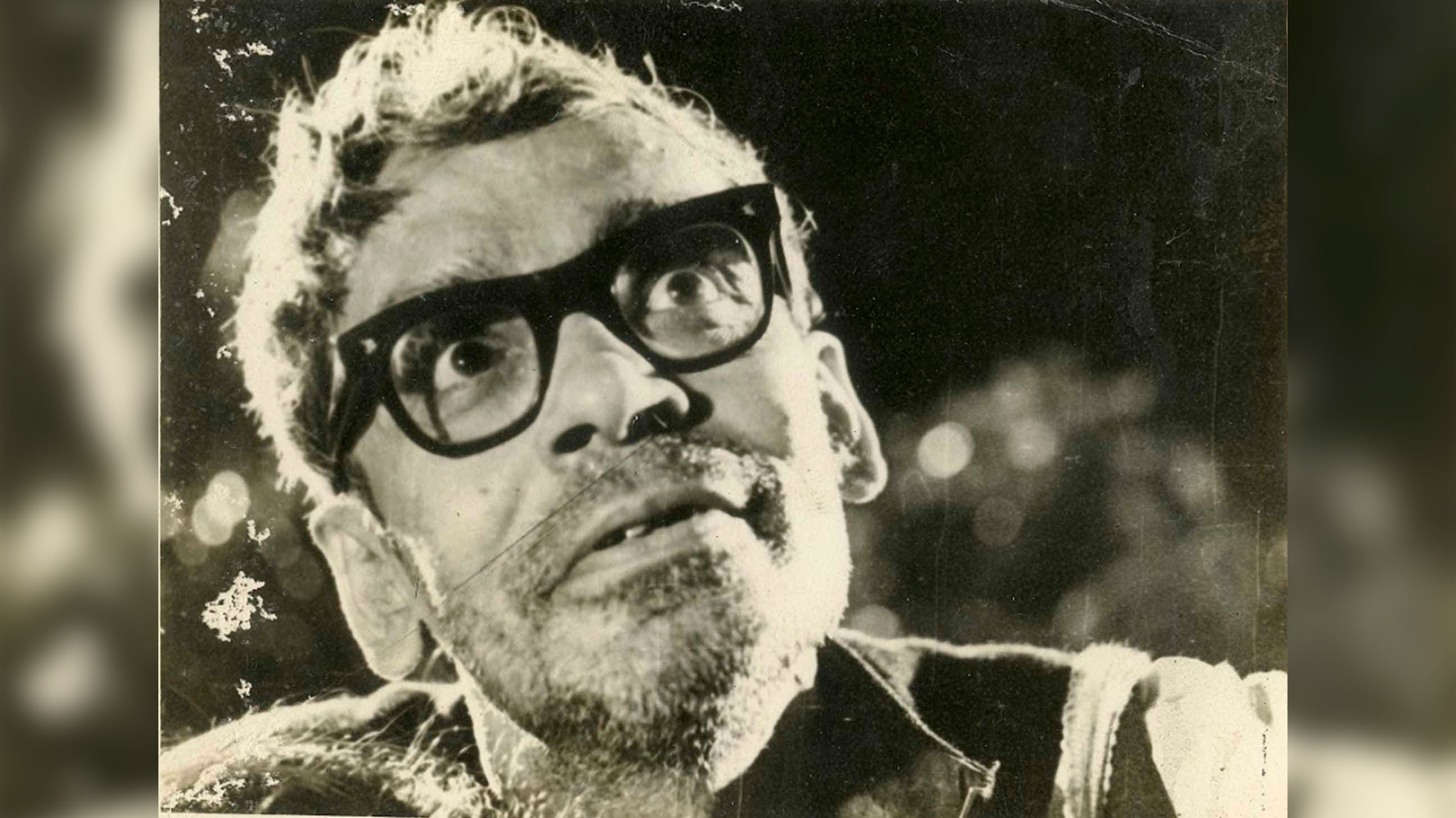

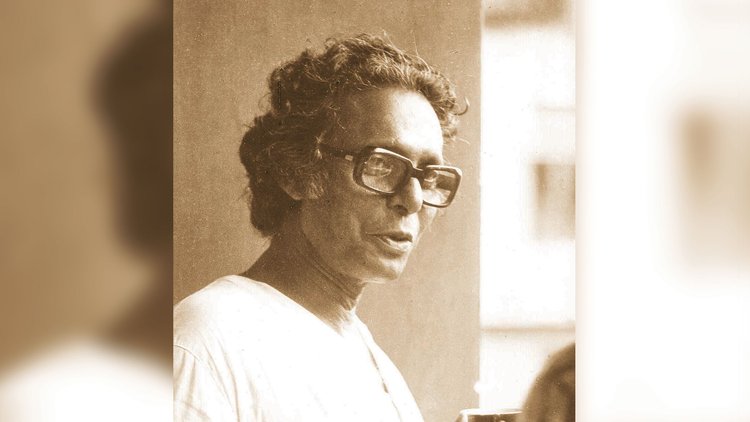

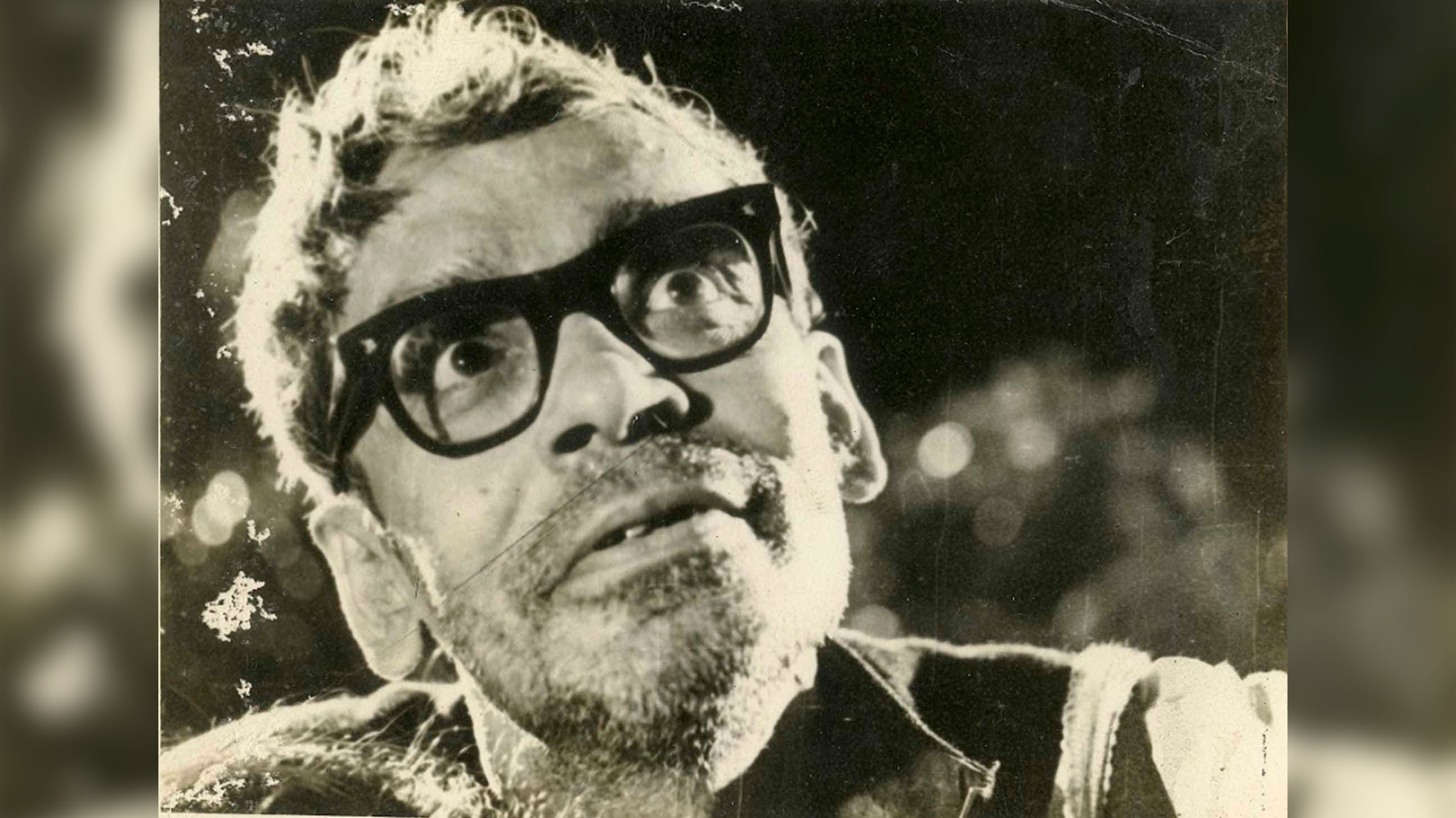

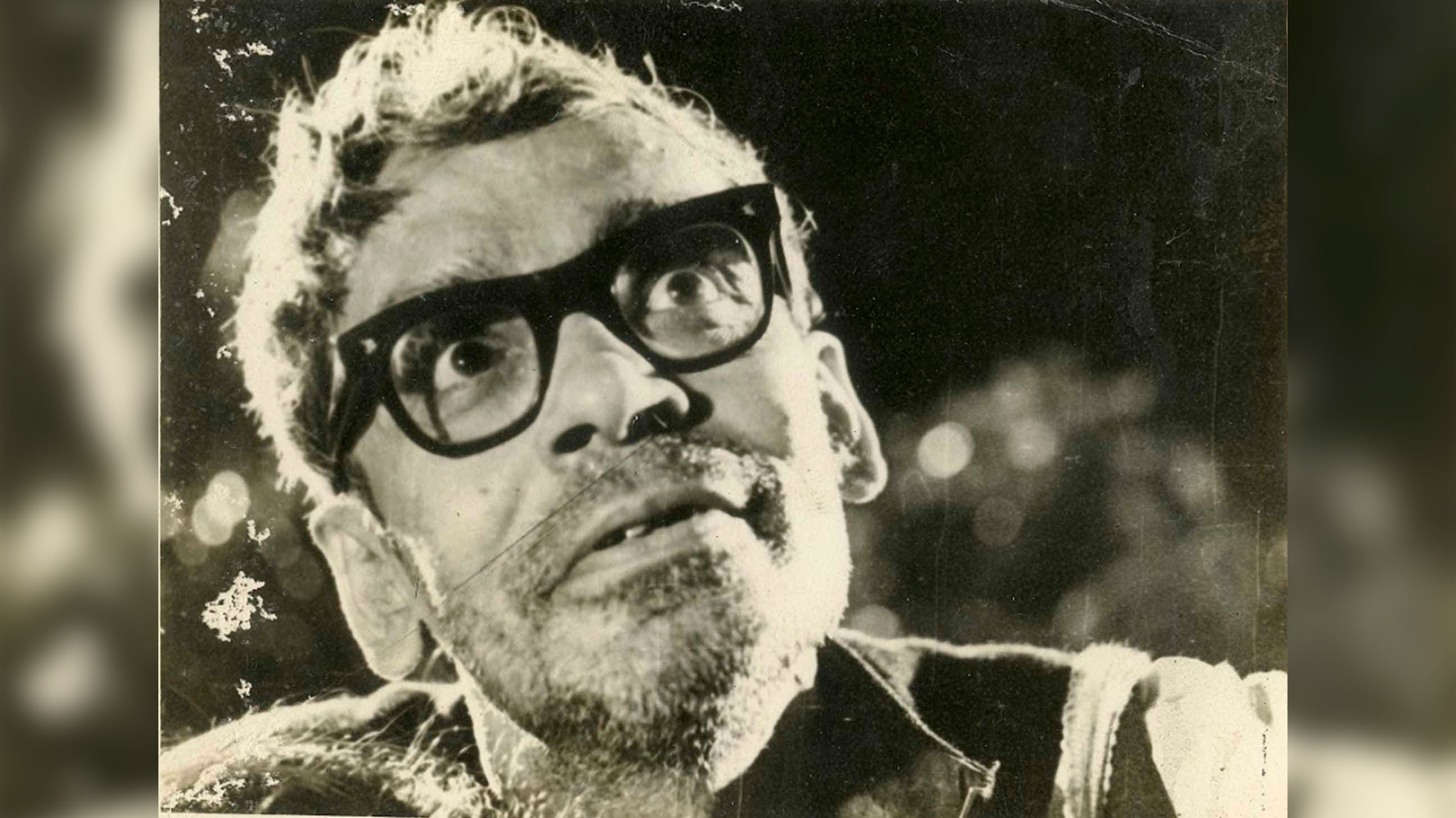

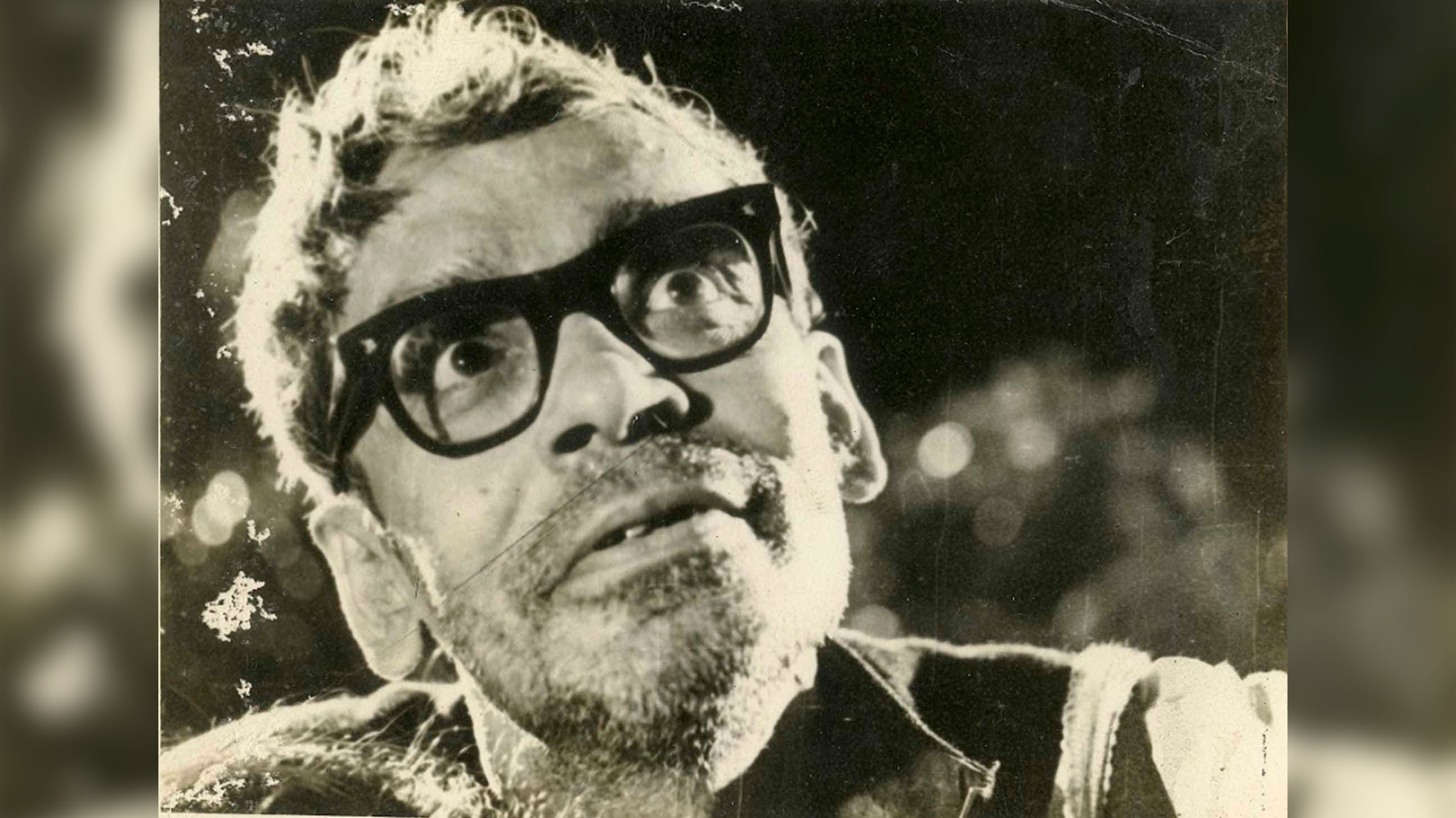

ঋত্বিক ঘটক—যেন এক গ্রিক মাস্টার! লম্বা শরীর, এলোমেলো চুল, পরনে পাঞ্জাবি, তার ওপর খাদির জ্যাকেট। বোতাম খোলা। একটা ঝোলা কাঁধ বেয়ে নেমে ঝুলে পড়েছে—আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, যেন ধরে রাখছে সব। প্রতিটি মুহূর্ত, দৃশ্য, জীবন—কিছুই ও চোখে এড়ায় না। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটক।

৩ ঘণ্টা আগে

যমজ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও বোন প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২ নভেম্বর রোববার বেলা সাড়ে ৩টায়। ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি।

৪ ঘণ্টা আগে

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা, সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় সেখান থেকে সরে এসে একটি জনপদে বহমান জীবনকে পর্দায় প্রতিফলিত করেন তিনি। এ সিনেমা তৈরি হওয়ার গল্প জানিয়েছেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান।

৪ ঘণ্টা আগে

১৯৭২ সালের কথা, এক রাতে বাসায় বসে আছি, আমার গুরু সৈয়দ হাসান ইমাম এসে বললেন, ঋত্বিক বাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। উনি সিনেমা করবেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পী দরকার। আমি তোমার নাম বলেছি। তুমি করবে নাকি?

৪ ঘণ্টা আগেবিনোদন ডেস্ক

ঋত্বিক ঘটক—যেন এক গ্রিক মাস্টার! লম্বা শরীর, এলোমেলো চুল, পরনে পাঞ্জাবি, তার ওপর খাদির জ্যাকেট। বোতাম খোলা। একটা ঝোলা কাঁধ বেয়ে নেমে ঝুলে পড়েছে—আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, যেন ধরে রাখছে সব। প্রতিটি মুহূর্ত, দৃশ্য, জীবন—কিছুই ও চোখে এড়ায় না। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটক। তাঁর হাতেই অনেকখানি জীবনবোধ শিখেছে, আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র। ঢাকায় তাঁর জন্ম। রাজশাহীতে যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দেশভাগের কারণে ঠাঁই হয় কলকাতায়। নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই কষ্ট সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে ঋত্বিক ঘটককে। তাঁর প্রতিটি কাজেও সেটাই হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়। আজ এই বাংলা চলচ্চিত্রের দামাল প্রতিভার জন্মশতবর্ষ। এ উপলক্ষে ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বিশেষ আয়োজন।

ঋত্বিক আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি

সত্যজিৎ রায়, নির্মাতা

ঋত্বিকের সঙ্গে সামনাসামনি পরিচয় হবার আগে আমি তাঁকে প্রথম চিনি নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ সিনেমার অভিনেতা হিসেবে। অরোরা কোম্পানির আপিসে ঋত্বিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার কিছু আগে ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পেয়েছে, ঋত্বিক সে ছবি দেখেছে, এবং তার খুব বেশি রকম ভালো লেগেছিল। সে কথা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু আমার কাছে সবচাইতে ভালো লেগেছিল, সে যেভাবে ছবিটাকে বিশ্লেষণ করেছিল, তাতে আমার মনে হয়েছিল, ঋত্বিক যদি ছবি করে তাহলে সে খুবই ভালো করবে।

‘অযান্ত্রিক’ ছবির প্রথম শোতে আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, একজন সত্যিকারের শিল্পী যদি কাজের সুযোগ পায়, তাহলে সে কতটা এগিয়ে যেতে পারে! উনিশ শ ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখার সুযোগ পাইনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, তার মধ্যে হলিউডের কোনো ছাপ নেই। এটা যে কী করে হয়েছে, সেটা আমার কাছে রহস্য হয়ে রয়ে গেছে। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল—আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং তার সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ঋত্বিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া

মৃণাল সেন, নির্মাতা

ঋত্বিক, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি; এই নিয়ে আমাদের একটা ছোট্ট দল ছিল তখন। কখনো বিজন ভট্টাচার্য এসে জুটতেন, কখনোবা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋত্বিক ছিল দলের সবচেয়ে লম্বাটে, সবচেয়ে রোগাটে এবং অবশ্যই সবচেয়ে ডাকসাইটে শরিক। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়তাম, হাজরা রোডের ওপর ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে ভিড় করতাম। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চলত একটানা আসর। সূর্যের তলায় যা কিছু ছিল সবই তুলে ধরতাম চায়ের টেবিলে, বিচারে আর বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠতাম প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু বারবার নানা কথার মধ্যেও যে প্রশ্নে, যে তর্কে, যে বিষয়ে ফিরে আসতাম তা হলো সিনেমা। সিনেমাকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমরা চলতে শিখেছিলাম সেদিন থেকেই। এই প্রাণচঞ্চল আসরগুলোয় যার গলা সবচেয়ে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল, সে হলো ঋত্বিক। ঋত্বিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করত না।

ঋত্বিকের বেপরোয়া মেজাজ পরবর্তীকালে দর্শক প্রত্যক্ষ করেছেন ‘অযান্ত্রিক’-এ, ‘মেঘে ঢাকা তারা’য়, ‘সুবর্ণরেখা’য়, ওর কথাবার্তায়, ওর লিখিত বক্তব্যে। আমরা ঝগড়াও করেছি প্রচুর। তখন এবং পরবর্তী জীবনে। ঝগড়া করেছি, মতান্তর ঘটেছে, আবার সময় আর ঘটনার মধ্য দিয়ে মিশে গিয়েছি আগেকার মতোই, একসঙ্গে চলেছি।

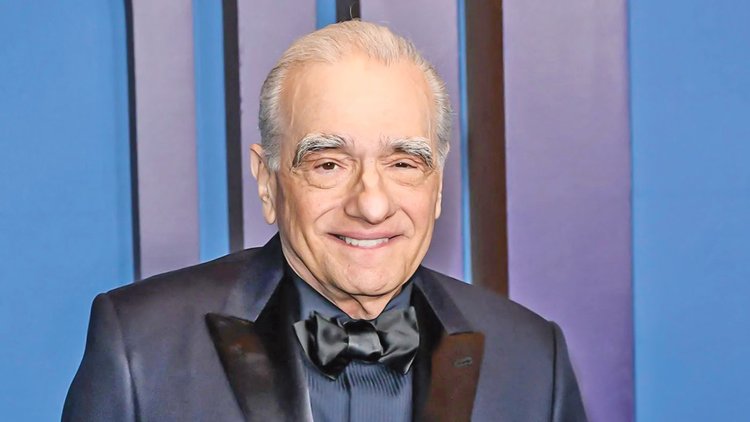

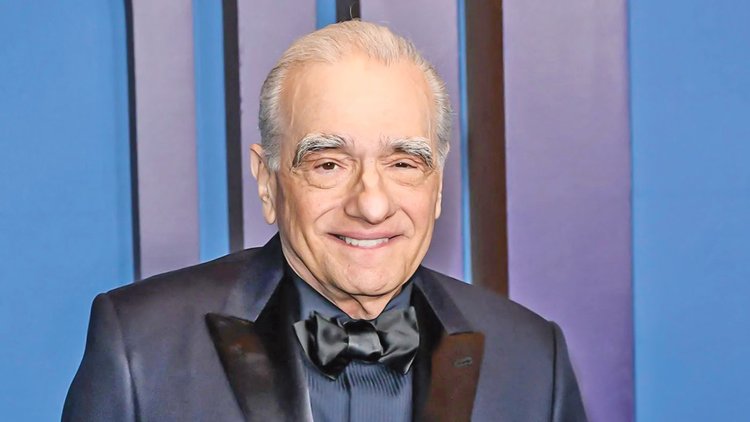

অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাজগুলো

মার্টিন স্করসেসি, হলিউড নির্মাতা

সত্যজিৎ রায় একবার ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বলেছিলেন, তাঁর কাছে হয়তো হলিউডের অস্তিত্বই ছিল না কখনো। কথাটা খুবই দারুণ লেগেছিল। আমরা ২০০৭ সালে ওয়ার্ল্ড সিনেমা প্রজেক্ট শুরু করি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে কখনো কখনো অনেক সিনেমা আড়ালে পড়ে গেছে, সেসব সিনেমাকে সংরক্ষণ করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। অনেক সময় এমন হয়, নির্মাতার জীবদ্দশায় তাঁর কাজের যথেষ্ট স্বীকৃতি মেলে না। ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমার ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে সিনেমাটি বানিয়েছিলেন তিনি।

অনেক বছর ধরে পশ্চিমাদের কাছে ভারতীয় চলচ্চিত্র মানেই ছিল সত্যজিৎ রায়। তারপর আসে বলিউড। সময় যত গড়িয়েছে, আমাদের দৃষ্টিসীমা যত প্রসারিত হয়েছে, ঋত্বিক ঘটকের মতো অনেক প্রতিভা বেরিয়ে আসছে। তাঁর প্রথম সিনেমা ‘নাগরিক’ তৈরি হয়েছিল ‘পথের পাঁচালী’রও বছরখানেক আগে। সময়মতো মুক্তি পেলে এটিই হতে পারত প্রথম বাংলা আর্ট ফিল্ম। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী ছিলেন ঘটক। মাত্র ৮টি সিনেমা তৈরি করেছেন। তবে সিনেমা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই পরিষ্কার। তাঁর প্রতিটি সিনেমা ভিজ্যুয়ালি এবং থিমের জায়গা থেকে খুবই সমৃদ্ধ। ভারতের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাজগুলো।

একনজরে ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক—যেন এক গ্রিক মাস্টার! লম্বা শরীর, এলোমেলো চুল, পরনে পাঞ্জাবি, তার ওপর খাদির জ্যাকেট। বোতাম খোলা। একটা ঝোলা কাঁধ বেয়ে নেমে ঝুলে পড়েছে—আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, যেন ধরে রাখছে সব। প্রতিটি মুহূর্ত, দৃশ্য, জীবন—কিছুই ও চোখে এড়ায় না। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটক। তাঁর হাতেই অনেকখানি জীবনবোধ শিখেছে, আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র। ঢাকায় তাঁর জন্ম। রাজশাহীতে যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দেশভাগের কারণে ঠাঁই হয় কলকাতায়। নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই কষ্ট সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে ঋত্বিক ঘটককে। তাঁর প্রতিটি কাজেও সেটাই হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়। আজ এই বাংলা চলচ্চিত্রের দামাল প্রতিভার জন্মশতবর্ষ। এ উপলক্ষে ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বিশেষ আয়োজন।

ঋত্বিক আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি

সত্যজিৎ রায়, নির্মাতা

ঋত্বিকের সঙ্গে সামনাসামনি পরিচয় হবার আগে আমি তাঁকে প্রথম চিনি নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ সিনেমার অভিনেতা হিসেবে। অরোরা কোম্পানির আপিসে ঋত্বিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার কিছু আগে ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পেয়েছে, ঋত্বিক সে ছবি দেখেছে, এবং তার খুব বেশি রকম ভালো লেগেছিল। সে কথা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু আমার কাছে সবচাইতে ভালো লেগেছিল, সে যেভাবে ছবিটাকে বিশ্লেষণ করেছিল, তাতে আমার মনে হয়েছিল, ঋত্বিক যদি ছবি করে তাহলে সে খুবই ভালো করবে।

‘অযান্ত্রিক’ ছবির প্রথম শোতে আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, একজন সত্যিকারের শিল্পী যদি কাজের সুযোগ পায়, তাহলে সে কতটা এগিয়ে যেতে পারে! উনিশ শ ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখার সুযোগ পাইনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, তার মধ্যে হলিউডের কোনো ছাপ নেই। এটা যে কী করে হয়েছে, সেটা আমার কাছে রহস্য হয়ে রয়ে গেছে। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল—আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং তার সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ঋত্বিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া

মৃণাল সেন, নির্মাতা

ঋত্বিক, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি; এই নিয়ে আমাদের একটা ছোট্ট দল ছিল তখন। কখনো বিজন ভট্টাচার্য এসে জুটতেন, কখনোবা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋত্বিক ছিল দলের সবচেয়ে লম্বাটে, সবচেয়ে রোগাটে এবং অবশ্যই সবচেয়ে ডাকসাইটে শরিক। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়তাম, হাজরা রোডের ওপর ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে ভিড় করতাম। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চলত একটানা আসর। সূর্যের তলায় যা কিছু ছিল সবই তুলে ধরতাম চায়ের টেবিলে, বিচারে আর বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠতাম প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু বারবার নানা কথার মধ্যেও যে প্রশ্নে, যে তর্কে, যে বিষয়ে ফিরে আসতাম তা হলো সিনেমা। সিনেমাকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমরা চলতে শিখেছিলাম সেদিন থেকেই। এই প্রাণচঞ্চল আসরগুলোয় যার গলা সবচেয়ে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল, সে হলো ঋত্বিক। ঋত্বিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করত না।

ঋত্বিকের বেপরোয়া মেজাজ পরবর্তীকালে দর্শক প্রত্যক্ষ করেছেন ‘অযান্ত্রিক’-এ, ‘মেঘে ঢাকা তারা’য়, ‘সুবর্ণরেখা’য়, ওর কথাবার্তায়, ওর লিখিত বক্তব্যে। আমরা ঝগড়াও করেছি প্রচুর। তখন এবং পরবর্তী জীবনে। ঝগড়া করেছি, মতান্তর ঘটেছে, আবার সময় আর ঘটনার মধ্য দিয়ে মিশে গিয়েছি আগেকার মতোই, একসঙ্গে চলেছি।

অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাজগুলো

মার্টিন স্করসেসি, হলিউড নির্মাতা

সত্যজিৎ রায় একবার ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বলেছিলেন, তাঁর কাছে হয়তো হলিউডের অস্তিত্বই ছিল না কখনো। কথাটা খুবই দারুণ লেগেছিল। আমরা ২০০৭ সালে ওয়ার্ল্ড সিনেমা প্রজেক্ট শুরু করি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে কখনো কখনো অনেক সিনেমা আড়ালে পড়ে গেছে, সেসব সিনেমাকে সংরক্ষণ করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। অনেক সময় এমন হয়, নির্মাতার জীবদ্দশায় তাঁর কাজের যথেষ্ট স্বীকৃতি মেলে না। ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমার ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে সিনেমাটি বানিয়েছিলেন তিনি।

অনেক বছর ধরে পশ্চিমাদের কাছে ভারতীয় চলচ্চিত্র মানেই ছিল সত্যজিৎ রায়। তারপর আসে বলিউড। সময় যত গড়িয়েছে, আমাদের দৃষ্টিসীমা যত প্রসারিত হয়েছে, ঋত্বিক ঘটকের মতো অনেক প্রতিভা বেরিয়ে আসছে। তাঁর প্রথম সিনেমা ‘নাগরিক’ তৈরি হয়েছিল ‘পথের পাঁচালী’রও বছরখানেক আগে। সময়মতো মুক্তি পেলে এটিই হতে পারত প্রথম বাংলা আর্ট ফিল্ম। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী ছিলেন ঘটক। মাত্র ৮টি সিনেমা তৈরি করেছেন। তবে সিনেমা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই পরিষ্কার। তাঁর প্রতিটি সিনেমা ভিজ্যুয়ালি এবং থিমের জায়গা থেকে খুবই সমৃদ্ধ। ভারতের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাজগুলো।

একনজরে ঋত্বিক ঘটক

চলে গেলেন গানের পাখি পাপিয়া সারোয়ার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে প্রয়াত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর প্রয়াণে সংগীতাঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

যমজ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও বোন প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২ নভেম্বর রোববার বেলা সাড়ে ৩টায়। ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি।

৪ ঘণ্টা আগে

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা, সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় সেখান থেকে সরে এসে একটি জনপদে বহমান জীবনকে পর্দায় প্রতিফলিত করেন তিনি। এ সিনেমা তৈরি হওয়ার গল্প জানিয়েছেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান।

৪ ঘণ্টা আগে

১৯৭২ সালের কথা, এক রাতে বাসায় বসে আছি, আমার গুরু সৈয়দ হাসান ইমাম এসে বললেন, ঋত্বিক বাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। উনি সিনেমা করবেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পী দরকার। আমি তোমার নাম বলেছি। তুমি করবে নাকি?

৪ ঘণ্টা আগেবিনোদন ডেস্ক

যমজ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও বোন প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২ নভেম্বর রোববার বেলা সাড়ে ৩টায়। ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান, নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, অভিনেতা আবুল হায়াত, মফিদুল হক, সুলতানা কামালসহ অনেকে।

রাজশাহীতে ঋত্বিক ঘটকের বসতভিটায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি। আজ বিকেল ৪টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংগীত ও গণসংগীত, প্রদীপ প্রজ্বালন, ঋত্বিককে নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর বায়োপিক ‘মেঘে ঢাকা তারা’র প্রদর্শনী।

বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম হাতে নিয়েছে বছরব্যাপী ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠান। আজ বিকেল ৫টায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে রয়েছে উদ্বোধনী আয়োজন। প্রদর্শিত হবে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’।

আজ বিকেল ৪টায় রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সেমিনার ‘ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্র: মালো জীবন-বাস্তবতার মহাকাব্যিক নির্মাণ’। উপস্থিত থাকবেন হাবিবুর রহমান খান, ড. মো. সেলিম রেজা, অধ্যাপক ড. ফাহমিদা আক্তার, ড. জাকির হোসেন রাজু ও অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় আজ বেলা ৩টায় রয়েছে ‘শতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক’। স্মারক বক্তৃতা দেবেন মইনুদ্দীন খালেদ। বিকেল ৪টায় প্রদর্শিত হবে ‘কোমল গান্ধার’ এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ‘অযান্ত্রিক’। আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ।

জহির রায়হান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আয়োজনে লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে আজ বিকেল ৪টায় রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন। থাকবে প্রবন্ধ পাঠ, মুক্ত আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

চট্টগ্রাম ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজন করেছে তিন দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান। ৭ নভেম্বর বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামের আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে দেখানো হবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ এবং ৮ নভেম্বর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। ১৪ নভেম্বর একই স্থানে থাকবে স্মারক বক্তৃতা।

যমজ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও বোন প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২ নভেম্বর রোববার বেলা সাড়ে ৩টায়। ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান, নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, অভিনেতা আবুল হায়াত, মফিদুল হক, সুলতানা কামালসহ অনেকে।

রাজশাহীতে ঋত্বিক ঘটকের বসতভিটায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি। আজ বিকেল ৪টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংগীত ও গণসংগীত, প্রদীপ প্রজ্বালন, ঋত্বিককে নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর বায়োপিক ‘মেঘে ঢাকা তারা’র প্রদর্শনী।

বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম হাতে নিয়েছে বছরব্যাপী ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠান। আজ বিকেল ৫টায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে রয়েছে উদ্বোধনী আয়োজন। প্রদর্শিত হবে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’।

আজ বিকেল ৪টায় রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সেমিনার ‘ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্র: মালো জীবন-বাস্তবতার মহাকাব্যিক নির্মাণ’। উপস্থিত থাকবেন হাবিবুর রহমান খান, ড. মো. সেলিম রেজা, অধ্যাপক ড. ফাহমিদা আক্তার, ড. জাকির হোসেন রাজু ও অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় আজ বেলা ৩টায় রয়েছে ‘শতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক’। স্মারক বক্তৃতা দেবেন মইনুদ্দীন খালেদ। বিকেল ৪টায় প্রদর্শিত হবে ‘কোমল গান্ধার’ এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ‘অযান্ত্রিক’। আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ।

জহির রায়হান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আয়োজনে লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে আজ বিকেল ৪টায় রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন। থাকবে প্রবন্ধ পাঠ, মুক্ত আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

চট্টগ্রাম ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজন করেছে তিন দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান। ৭ নভেম্বর বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামের আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে দেখানো হবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ এবং ৮ নভেম্বর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। ১৪ নভেম্বর একই স্থানে থাকবে স্মারক বক্তৃতা।

চলে গেলেন গানের পাখি পাপিয়া সারোয়ার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে প্রয়াত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর প্রয়াণে সংগীতাঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

ঋত্বিক ঘটক—যেন এক গ্রিক মাস্টার! লম্বা শরীর, এলোমেলো চুল, পরনে পাঞ্জাবি, তার ওপর খাদির জ্যাকেট। বোতাম খোলা। একটা ঝোলা কাঁধ বেয়ে নেমে ঝুলে পড়েছে—আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, যেন ধরে রাখছে সব। প্রতিটি মুহূর্ত, দৃশ্য, জীবন—কিছুই ও চোখে এড়ায় না। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটক।

৩ ঘণ্টা আগে

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা, সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় সেখান থেকে সরে এসে একটি জনপদে বহমান জীবনকে পর্দায় প্রতিফলিত করেন তিনি। এ সিনেমা তৈরি হওয়ার গল্প জানিয়েছেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান।

৪ ঘণ্টা আগে

১৯৭২ সালের কথা, এক রাতে বাসায় বসে আছি, আমার গুরু সৈয়দ হাসান ইমাম এসে বললেন, ঋত্বিক বাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। উনি সিনেমা করবেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পী দরকার। আমি তোমার নাম বলেছি। তুমি করবে নাকি?

৪ ঘণ্টা আগেবিনোদন ডেস্ক

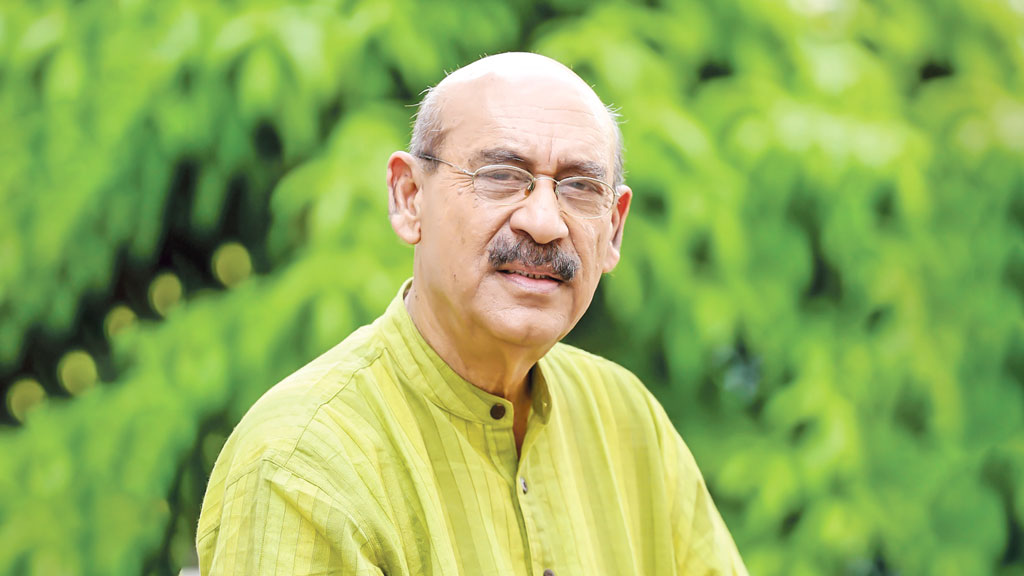

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা, সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় সেখান থেকে সরে এসে একটি জনপদে বহমান জীবনকে পর্দায় প্রতিফলিত করেন তিনি। এ সিনেমা তৈরি হওয়ার গল্প জানিয়েছেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান।

১৯৬৪-৬৫ সালে পত্রপত্রিকায় ঋত্বিক ঘটকের কিছু লেখা পড়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে আমাদের এক সংগঠনের আয়োজনে সত্যজিৎ রায়, শ্যামল মিত্র ঢাকায় আসেন। সত্যজিৎ রায়ের পিএস বরুণ বক্সি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সত্যজিৎ বাবুর ছবি করবেন?’ বললাম, সিনেমা একটি করতে পারি, যদি ঋত্বিক ঘটককে পাওয়া যায়। মাস দেড়েক পরে ফোন দিলেন, ‘ঋত্বিককে পেয়েছি, চলে আসেন’। চলে গেলাম। ঋত্বিকের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো। তাঁর ছবি দেখলাম, স্পেশালি অ্যারেঞ্জ করা হলো ‘সুবর্ণরেখা’। দেখার পর মনে হচ্ছিল, কোনো মানুষ এই ছবি বানায়নি। তাঁকে বললাম, ‘আমি আপনার কোন সিনেমা করব?’ তিনি বললেন, ‘আমার তো তিতাস করার শখ।’ বললাম, ডান। একটি ট্রাস্টের কাছে তিতাসের রাইট ছিল। তাতে ট্রাস্টি ছিলেন সত্যজিৎ রায়। যখন জানালাম, আমরা ঋত্বিক ঘটককে দিয়ে উপন্যাসটি অবলম্বনে সিনেমা করতে চাই, তখন সত্যজিৎ বলেন, ‘ঋত্বিকবাবু যদি করেন, তাহলে এটি দেওয়া যেতে পারে।’

ঋত্বিক ঘটককে লোকেশন দেখানোর জন্য ঢাকায় নিয়ে এলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আরিচা, নারায়ণগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে লোকেশন দেখলেন। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই শুটিং শুরু হয়েছে, ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই রিলিজ হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিটি দিন ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে এক খাটে ঘুমিয়েছি, যতবার ইন্ডিয়ায় গেছেন, সঙ্গে গেছি। এক কাজে মুম্বাই গেলেন, আমিও গেলাম। তাঁর তো ঠিক নেই, খেয়ালি মানুষ—তাই সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

কলাকুশলী, অভিনেতা—সব তিনি দেখে দেখে নিয়েছেন। আমরা তাঁকে সাহায্য করেছি। তিতাসের পারে প্রায় ২৫ শতাংশ শুটিং হয়েছে। সেখানে আমরা সেট তৈরি করে শুটিং করেছি। আমাদের কাছে একটি বড় জেনারেটর ছিল, সেটি লঞ্চের সঙ্গে বাঁধা থাকত। তখন বর্ষাকাল, পানি অনেক। কোনো অসুবিধা ছিল না। যেখানে খুশি জেনারেটর লাগিয়ে নিতাম। লঞ্চে অবশ্য অনেক কষ্ট করে শুটিং ইউনিট থাকত। এফডিসিতে তিন-চার দিন ইনডোর শুটিং হয়েছে। জেলেপাড়ার শুটিং দুই জায়গায় হয়েছে। কিছু আরিচায়, কিছু তিতাসের ঘাটে।

শুটিং, ডাবিং—সব কাজেই ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এডিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় এডিটরকে বললেন, ‘এই বাকিটুকু কেটেকুটে ছবিটিকে রিলিজ করে দেবেন।’ বললাম, আর কেউ আপনার ছবিতে হাত দেবে না। লিখে দেন। তিনি এডিটরকে লিখিত পারমিশন দিয়ে গেলেন। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দু-তিনটি শট অ্যাডজাস্ট করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। অনেকে মনে করেন, তিনি এডিট করেননি। সব বাজে কথা। এখন আমরা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ যেভাবে দেখি, সেটি তাঁরই পরিকল্পনায়, ঋত্বিকেরই হাতে তৈরি।

এ সিনেমায় ঋত্বিক ঘটক আর ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান ছাড়া বাইরের কেউ কাজ করেননি। সবাই বাংলাদেশের। ক্যামেরা, এডিটিং, সাউন্ড—সবই এখানকার। তিতাস একটি কমপ্লিট বাংলাদেশি ফিল্ম। কোনোভাবেই যৌথ প্রযোজনার নয়। তিতাস করতে খরচ হয়েছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার টাকা। তখন ১ লাখ টাকায় একটি সিনেমা হতো। আমার আট গুণ খরচ হয়েছিল। ফেরত এসেছিল এক লাখ ২৩ হাজার টাকা। আমি এখনো বছরে এক-দুইবার দেখি সিনেমাটি। যত বয়স বাড়ছে, ততই ভিন্নমাত্রায় তিতাস ধরা পড়ছে আমার চোখে।

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা, সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় সেখান থেকে সরে এসে একটি জনপদে বহমান জীবনকে পর্দায় প্রতিফলিত করেন তিনি। এ সিনেমা তৈরি হওয়ার গল্প জানিয়েছেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান।

১৯৬৪-৬৫ সালে পত্রপত্রিকায় ঋত্বিক ঘটকের কিছু লেখা পড়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে আমাদের এক সংগঠনের আয়োজনে সত্যজিৎ রায়, শ্যামল মিত্র ঢাকায় আসেন। সত্যজিৎ রায়ের পিএস বরুণ বক্সি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সত্যজিৎ বাবুর ছবি করবেন?’ বললাম, সিনেমা একটি করতে পারি, যদি ঋত্বিক ঘটককে পাওয়া যায়। মাস দেড়েক পরে ফোন দিলেন, ‘ঋত্বিককে পেয়েছি, চলে আসেন’। চলে গেলাম। ঋত্বিকের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো। তাঁর ছবি দেখলাম, স্পেশালি অ্যারেঞ্জ করা হলো ‘সুবর্ণরেখা’। দেখার পর মনে হচ্ছিল, কোনো মানুষ এই ছবি বানায়নি। তাঁকে বললাম, ‘আমি আপনার কোন সিনেমা করব?’ তিনি বললেন, ‘আমার তো তিতাস করার শখ।’ বললাম, ডান। একটি ট্রাস্টের কাছে তিতাসের রাইট ছিল। তাতে ট্রাস্টি ছিলেন সত্যজিৎ রায়। যখন জানালাম, আমরা ঋত্বিক ঘটককে দিয়ে উপন্যাসটি অবলম্বনে সিনেমা করতে চাই, তখন সত্যজিৎ বলেন, ‘ঋত্বিকবাবু যদি করেন, তাহলে এটি দেওয়া যেতে পারে।’

ঋত্বিক ঘটককে লোকেশন দেখানোর জন্য ঢাকায় নিয়ে এলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আরিচা, নারায়ণগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে লোকেশন দেখলেন। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই শুটিং শুরু হয়েছে, ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই রিলিজ হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিটি দিন ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে এক খাটে ঘুমিয়েছি, যতবার ইন্ডিয়ায় গেছেন, সঙ্গে গেছি। এক কাজে মুম্বাই গেলেন, আমিও গেলাম। তাঁর তো ঠিক নেই, খেয়ালি মানুষ—তাই সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

কলাকুশলী, অভিনেতা—সব তিনি দেখে দেখে নিয়েছেন। আমরা তাঁকে সাহায্য করেছি। তিতাসের পারে প্রায় ২৫ শতাংশ শুটিং হয়েছে। সেখানে আমরা সেট তৈরি করে শুটিং করেছি। আমাদের কাছে একটি বড় জেনারেটর ছিল, সেটি লঞ্চের সঙ্গে বাঁধা থাকত। তখন বর্ষাকাল, পানি অনেক। কোনো অসুবিধা ছিল না। যেখানে খুশি জেনারেটর লাগিয়ে নিতাম। লঞ্চে অবশ্য অনেক কষ্ট করে শুটিং ইউনিট থাকত। এফডিসিতে তিন-চার দিন ইনডোর শুটিং হয়েছে। জেলেপাড়ার শুটিং দুই জায়গায় হয়েছে। কিছু আরিচায়, কিছু তিতাসের ঘাটে।

শুটিং, ডাবিং—সব কাজেই ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এডিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় এডিটরকে বললেন, ‘এই বাকিটুকু কেটেকুটে ছবিটিকে রিলিজ করে দেবেন।’ বললাম, আর কেউ আপনার ছবিতে হাত দেবে না। লিখে দেন। তিনি এডিটরকে লিখিত পারমিশন দিয়ে গেলেন। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দু-তিনটি শট অ্যাডজাস্ট করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। অনেকে মনে করেন, তিনি এডিট করেননি। সব বাজে কথা। এখন আমরা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ যেভাবে দেখি, সেটি তাঁরই পরিকল্পনায়, ঋত্বিকেরই হাতে তৈরি।

এ সিনেমায় ঋত্বিক ঘটক আর ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান ছাড়া বাইরের কেউ কাজ করেননি। সবাই বাংলাদেশের। ক্যামেরা, এডিটিং, সাউন্ড—সবই এখানকার। তিতাস একটি কমপ্লিট বাংলাদেশি ফিল্ম। কোনোভাবেই যৌথ প্রযোজনার নয়। তিতাস করতে খরচ হয়েছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার টাকা। তখন ১ লাখ টাকায় একটি সিনেমা হতো। আমার আট গুণ খরচ হয়েছিল। ফেরত এসেছিল এক লাখ ২৩ হাজার টাকা। আমি এখনো বছরে এক-দুইবার দেখি সিনেমাটি। যত বয়স বাড়ছে, ততই ভিন্নমাত্রায় তিতাস ধরা পড়ছে আমার চোখে।

চলে গেলেন গানের পাখি পাপিয়া সারোয়ার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে প্রয়াত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর প্রয়াণে সংগীতাঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

ঋত্বিক ঘটক—যেন এক গ্রিক মাস্টার! লম্বা শরীর, এলোমেলো চুল, পরনে পাঞ্জাবি, তার ওপর খাদির জ্যাকেট। বোতাম খোলা। একটা ঝোলা কাঁধ বেয়ে নেমে ঝুলে পড়েছে—আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, যেন ধরে রাখছে সব। প্রতিটি মুহূর্ত, দৃশ্য, জীবন—কিছুই ও চোখে এড়ায় না। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটক।

৩ ঘণ্টা আগে

যমজ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও বোন প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২ নভেম্বর রোববার বেলা সাড়ে ৩টায়। ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি।

৪ ঘণ্টা আগে

১৯৭২ সালের কথা, এক রাতে বাসায় বসে আছি, আমার গুরু সৈয়দ হাসান ইমাম এসে বললেন, ঋত্বিক বাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। উনি সিনেমা করবেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পী দরকার। আমি তোমার নাম বলেছি। তুমি করবে নাকি?

৪ ঘণ্টা আগেবিনোদন ডেস্ক

১৯৭২ সালের কথা, এক রাতে বাসায় বসে আছি, আমার গুরু সৈয়দ হাসান ইমাম এসে বললেন, ঋত্বিক বাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। উনি সিনেমা করবেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পী দরকার। আমি তোমার নাম বলেছি। তুমি করবে নাকি?

লাফিয়ে উঠলাম, আরে করব না মানে! হাসান ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখি, খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে একটা চৌকির ওপর বসে আছেন ঋত্বিক ঘটক। বিড়ি খাচ্ছেন। হাসান ভাই বললেন, এই যে ঋত্বিকদা, হায়াতরে নিয়ে আসছি। বলেছিলাম না আপনাকে? এই যে হায়াত। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এইডারে কালকে এফডিসিতে লইয়া আহিস। কালকে দেখুমনে।

পরদিন গেলাম এফডিসির এক নম্বর স্টুডিওতে। এক ঘণ্টা পর হন্তদন্ত হয়ে ঋত্বিক বাবু এলেন, ‘হাসান লইয়া আইছে ওই পোলাডা কই?’ আমাকে দেখে মেকআপম্যানকে বললেন, ‘এইডার মাথায় চুলটুল লাগায়া দ্যাহো তো জমিদারের মতো করা যায় কিনা।’ বসে রইলাম। চুল লাগালাম। আবার বসে রইলাম। একসময় তিনি এলেন, উইগ পরা অবস্থায় দেখে আমার থুতনি ধরে এদিক-ওদিক থেকে দেখলেন। হঠাৎ টান দিয়ে উইগটা খুলে দিয়ে বললেন, ‘চুল ছাড়াই ভালো লাগতাসে, পাস।’

আমার প্রথম দিনের শুটিং ছিল আরিচাতে। সারা দিন ওয়েট করলাম। সন্ধ্যাবেলায় ঋত্বিকদা বললেন, আইজকে তো পারুম না। কাইলকে অইবো তোমারটা। এভাবে তিন দিন গেছি। আমার সিকোয়েন্সের শুটিং হয়নি। আমার তো মাথায় হাত। সরকারি চাকরি করি। তাঁকে বললাম, ঋত্বিকদা, আমার বোধ হয় এ সিনেমায় আর অভিনয় করা হবে না। কারণ, আমি আর ছুটি পাব না। ঋত্বিকদা বললেন, আইচ্চা চলো, তোমারটাই কইরা দিব আইজকা। প্রথম দাঁড়ালাম ক্যামেরার সামনে। বেবী ইসলাম ক্যামেরাম্যান। ঋত্বিকদা ডিরেক্টর। আমার কো-অ্যাক্টর হলেন রোজী, খায়ের ভাই আর রানী সরকার।

১৯৭২ সালের কথা, এক রাতে বাসায় বসে আছি, আমার গুরু সৈয়দ হাসান ইমাম এসে বললেন, ঋত্বিক বাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। উনি সিনেমা করবেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পী দরকার। আমি তোমার নাম বলেছি। তুমি করবে নাকি?

লাফিয়ে উঠলাম, আরে করব না মানে! হাসান ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখি, খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে একটা চৌকির ওপর বসে আছেন ঋত্বিক ঘটক। বিড়ি খাচ্ছেন। হাসান ভাই বললেন, এই যে ঋত্বিকদা, হায়াতরে নিয়ে আসছি। বলেছিলাম না আপনাকে? এই যে হায়াত। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এইডারে কালকে এফডিসিতে লইয়া আহিস। কালকে দেখুমনে।

পরদিন গেলাম এফডিসির এক নম্বর স্টুডিওতে। এক ঘণ্টা পর হন্তদন্ত হয়ে ঋত্বিক বাবু এলেন, ‘হাসান লইয়া আইছে ওই পোলাডা কই?’ আমাকে দেখে মেকআপম্যানকে বললেন, ‘এইডার মাথায় চুলটুল লাগায়া দ্যাহো তো জমিদারের মতো করা যায় কিনা।’ বসে রইলাম। চুল লাগালাম। আবার বসে রইলাম। একসময় তিনি এলেন, উইগ পরা অবস্থায় দেখে আমার থুতনি ধরে এদিক-ওদিক থেকে দেখলেন। হঠাৎ টান দিয়ে উইগটা খুলে দিয়ে বললেন, ‘চুল ছাড়াই ভালো লাগতাসে, পাস।’

আমার প্রথম দিনের শুটিং ছিল আরিচাতে। সারা দিন ওয়েট করলাম। সন্ধ্যাবেলায় ঋত্বিকদা বললেন, আইজকে তো পারুম না। কাইলকে অইবো তোমারটা। এভাবে তিন দিন গেছি। আমার সিকোয়েন্সের শুটিং হয়নি। আমার তো মাথায় হাত। সরকারি চাকরি করি। তাঁকে বললাম, ঋত্বিকদা, আমার বোধ হয় এ সিনেমায় আর অভিনয় করা হবে না। কারণ, আমি আর ছুটি পাব না। ঋত্বিকদা বললেন, আইচ্চা চলো, তোমারটাই কইরা দিব আইজকা। প্রথম দাঁড়ালাম ক্যামেরার সামনে। বেবী ইসলাম ক্যামেরাম্যান। ঋত্বিকদা ডিরেক্টর। আমার কো-অ্যাক্টর হলেন রোজী, খায়ের ভাই আর রানী সরকার।

চলে গেলেন গানের পাখি পাপিয়া সারোয়ার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে প্রয়াত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তাঁর প্রয়াণে সংগীতাঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

ঋত্বিক ঘটক—যেন এক গ্রিক মাস্টার! লম্বা শরীর, এলোমেলো চুল, পরনে পাঞ্জাবি, তার ওপর খাদির জ্যাকেট। বোতাম খোলা। একটা ঝোলা কাঁধ বেয়ে নেমে ঝুলে পড়েছে—আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, যেন ধরে রাখছে সব। প্রতিটি মুহূর্ত, দৃশ্য, জীবন—কিছুই ও চোখে এড়ায় না। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটক।

৩ ঘণ্টা আগে

যমজ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও বোন প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২ নভেম্বর রোববার বেলা সাড়ে ৩টায়। ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি।

৪ ঘণ্টা আগে

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা, সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় সেখান থেকে সরে এসে একটি জনপদে বহমান জীবনকে পর্দায় প্রতিফলিত করেন তিনি। এ সিনেমা তৈরি হওয়ার গল্প জানিয়েছেন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান।

৪ ঘণ্টা আগে