আজকের পত্রিকা ডেস্ক

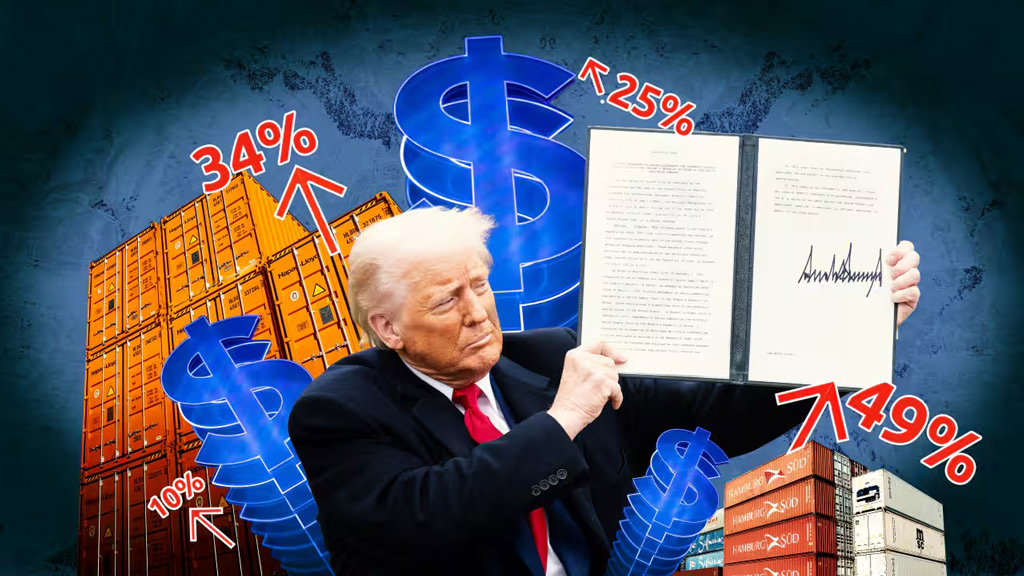

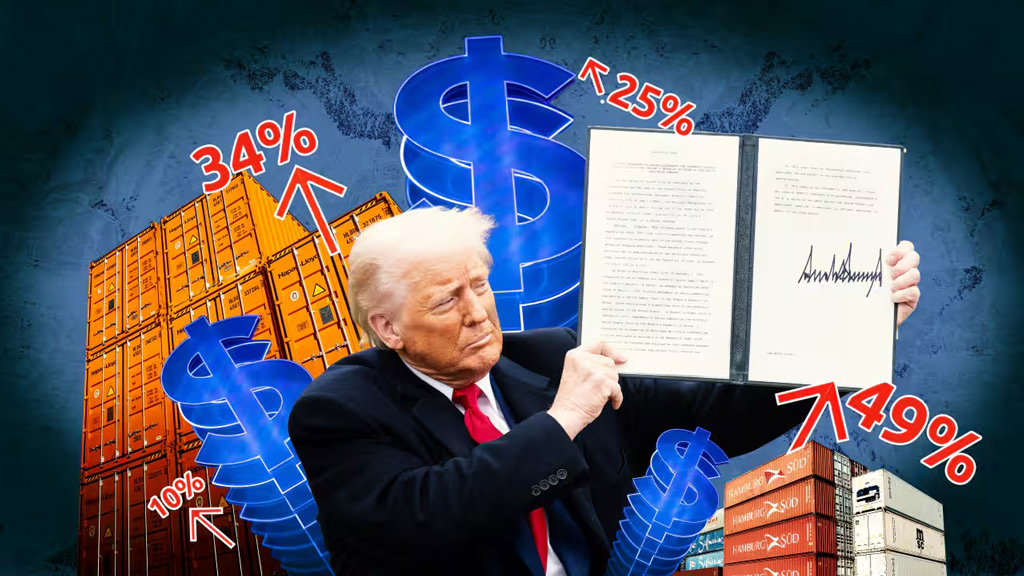

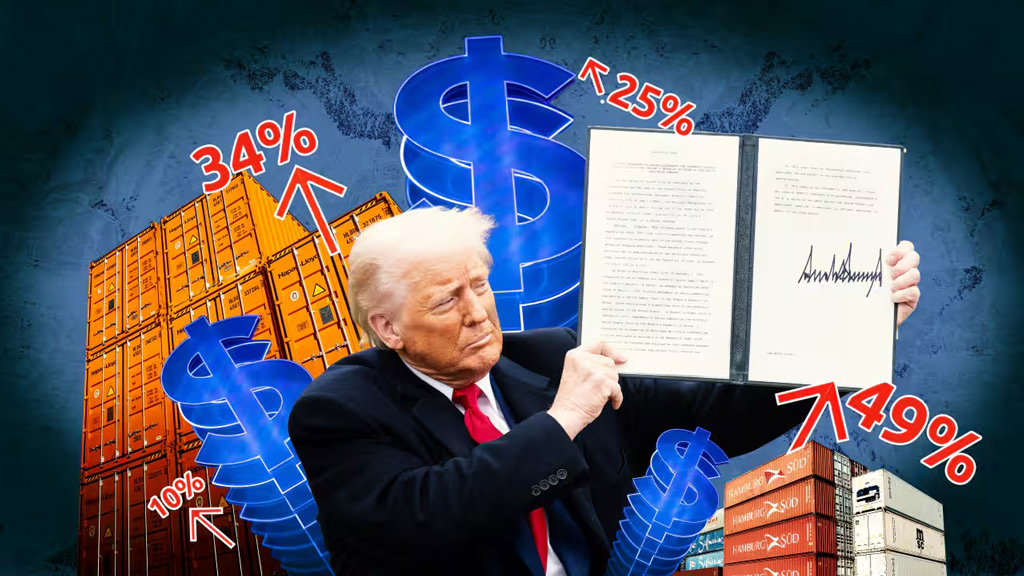

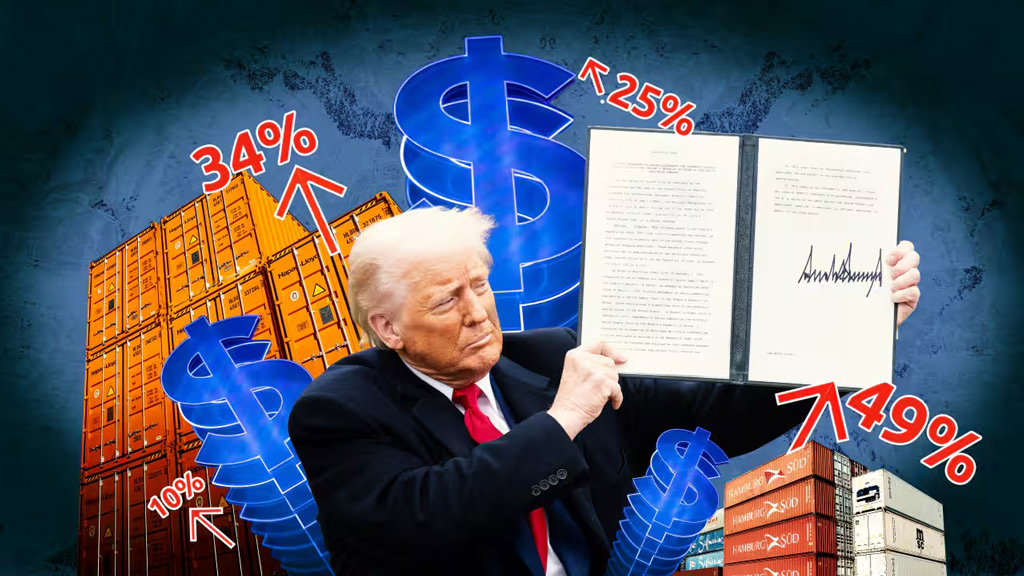

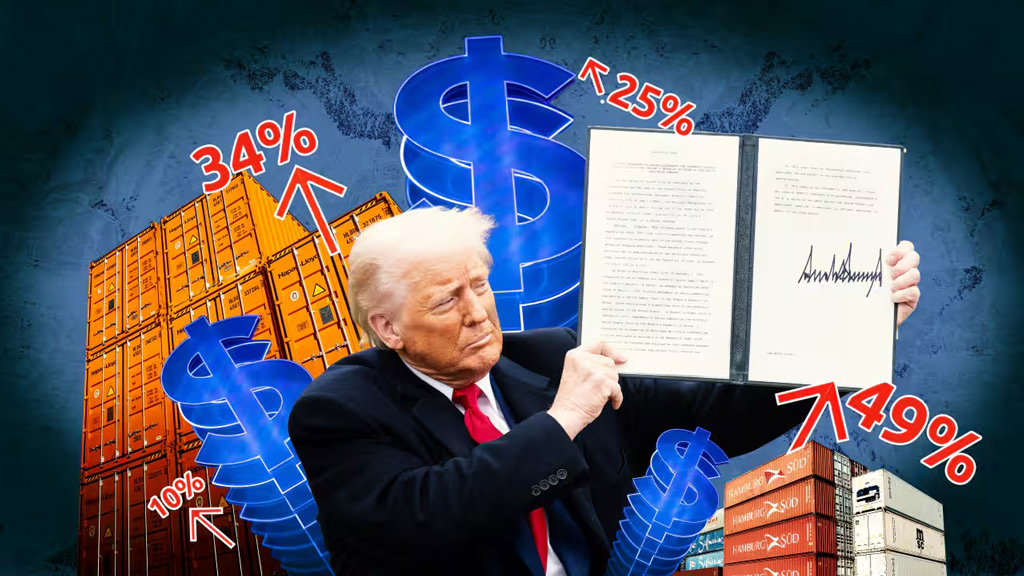

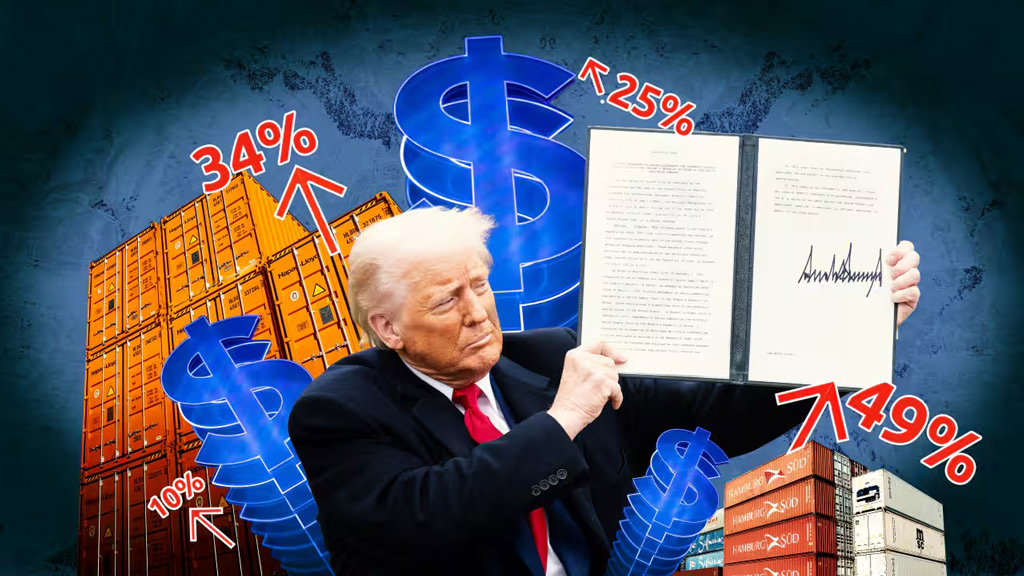

গত এপ্রিল মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে, যে ঘোষণা অস্থির করে তোলে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তারপর বেশির ভাগ শুল্ক বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন ট্রাম্প। চার মাস পর আবারও বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প। আর এই শুল্ক আরোপ ও বাণিজ্য চুক্তিকে নিজের সাফল্য হিসেবে অভিহিত করছেন তিনি।

ট্রাম্প কিছু বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন আর অন্যদের ওপর একতরফাভাবে শুল্ক চাপিয়েছেন। তবে এবার দেশগুলো কিছুটা প্রস্তুতই ছিল বলা যায়। এ কারণে গত এপ্রিলের মতো অস্থির অর্থনীতির দেখা মিলছে না।

বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্বিন্যাস করতে চান ট্রাম্প। অন্তত এই দাবিতেই শুল্ক আরোপ বাড়িয়েছেন তিনি। ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নতুন রাজস্বের, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার এবং দেশে শত শত বিলিয়ন ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসার ও মার্কিন পণ্য কেনার চুক্তির।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই প্রতিশ্রুতির কতটা বাস্তবায়ন হবে বা এর নেতিবাচক ফলাফল কতটা পড়বে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এখন পর্যন্ত যা পরিষ্কার তা হলো, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর আগেই যেখানে বৈশ্বিক মুক্ত বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমছিল, সেখানে ট্রাম্পের পদক্ষেপ সেটিকে রীতিমতো এক ঢেউয়ে পরিণত করেছে, যা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে। যদিও এখনো সেই পরিবর্তনের পূর্ণ প্রভাব বোঝা যায়নি। কারণ এমন পরিবর্তনে ফলাফল সামনে আসে দেরিতে।

অনেক দেশের জন্যই এই শুল্ক আরোপ একধরনের সতর্কবার্তা হিসেবে এসেছে। বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তায় নতুন জোট গঠন নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

ফলে, স্বল্প মেয়াদে ট্রাম্প যা ‘জয়’ হিসেবে দেখছেন, সেটি তাঁর বৃহত্তর কৌশলিক লক্ষ্যপূরণে কতটা কাজে দেবে, তা অনিশ্চিত। আর এর প্রভাব ট্রাম্পের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার ওপর পড়তে যাচ্ছে, তা একেবারেই ভিন্ন হতে পারে।

‘৯০ দিনে ৯০ চুক্তি’, যে সময়সীমা নিয়ে এসেছিল আতঙ্ক

আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের ক্যালেন্ডারে ১ আগস্ট তারিখটি লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত ছিল। হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করো, নইলে ধ্বংসাত্মক শুল্কের মুখোমুখি হও।

হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো যখন ‘৯০ দিনে ৯০ চুক্তি’র ঘোষণা দেন এবং ট্রাম্প নিজেও দ্রুত চুক্তি সম্পাদনের আশাবাদী মন্তব্য করেন, তখন থেকেই বিশেষজ্ঞদের কাছে সময়সীমাটি অবাস্তব বলেই মনে হচ্ছিল এবং বাস্তবেও সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

জুলাই মাসের শেষে এসে দেখা গেছে, ট্রাম্প মাত্র এক ডজন বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করেছেন, যার অনেকগুলোই এক-দুই পৃষ্ঠার বেশি নয়। এসব চুক্তিতে সাধারণত যেসব বিশদ ও বাধ্যবাধকতামূলক শর্ত থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

এই পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য অংশীদারদের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশ্ন থেকে গেছে চুক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নিয়ে।

প্রথম ধাক্কা লেগেছিল যুক্তরাজ্যে

ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি আর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সেই ঘাটতি তুলনামূলকভাবে প্রায় ভারসাম্যপূর্ণ। ফলে যুক্তরাজ্যের বেলায় দ্রুত অগ্রগতি হওয়াটা খুব একটা বিস্ময়ের নয়।

বেশির ভাগ ব্রিটিশ পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ প্রাথমিক শুল্কহার আরোপ প্রথমে কিছুটা কপাল কুঁচকানোর মতো ছিল ঠিকই, তবে সেটিই পরবর্তী পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেটিও কিছুটা স্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো অংশীদারদের ওপর যেখানে শুল্ক ১৫ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি যথাক্রমে ২৪০ বিলিয়ন ডলার ও ৭০ বিলিয়ন ডলার (শুধু গত বছরে) সেখানে যুক্তরাজ্যের হার ছিল তুলনামূলক সহনীয়।

তবে বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের এসব চুক্তি শর্তহীন ছিল না। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য কেনার বিষয়ে স্পষ্ট অঙ্গীকার দিতে পারেনি, তারা অনেক সময় উচ্চ শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন একের পর এক দেশকে শুল্ক চিঠি পাঠাতে থাকে। বর্তমানে বেশির ভাগ আমদানি যুক্তরাষ্ট্রে এখন কোনো না কোনো চুক্তি বা প্রেসিডেন্টের একতরফা আদেশের আওতায় পড়ে আর এসব আদেশের শেষে থাকে ট্রাম্পের সংক্ষিপ্ত বার্তা: ‘এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।’

বিশ্ব অর্থনীতিতে ‘ক্ষতি’ করার ক্ষমতা

গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ অনেক কিছু উন্মোচন করেছে। তবে ভালো খবর হলো শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ শুল্ক এবং মন্দার আশঙ্কা এড়ানো গেছে। উচ্চ শুল্কহার এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছিল তা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

দ্বিতীয়ত, অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন শুল্ক শর্তে সম্মত হওয়ায় একটা বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। যে অনিশ্চয়তা ট্রাম্প নিজেই গত মাসগুলোতে একধরনের অর্থনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

এই অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় একদিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় পরিকল্পনা করতে পারছে, তেমনি বিনিয়োগ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও আবার সচল হচ্ছে।

বেশিরভাগ রপ্তানিকারক এখন জানেন, তাদের পণ্যের ওপর কত শতাংশ শুল্ক বসছে এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা খরচ কীভাবে সামলাবেন বা ভোক্তার ওপর কতটা চাপ দেবেন, সেটাও হিসাব করতে পারছেন।

এই ক্রমবর্ধমান স্পষ্টতা বিশ্ব অর্থবাজারে তুলনামূলক স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। এর ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে উল্লেখযোগ্য উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য একটি দিক থেকে এটি নেতিবাচকও বটে। কারণ এখন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির গড় শুল্কহার আগের তুলনায় বেশি এবং ছয় মাস আগেও এতটা চরম অবস্থার পূর্বাভাস দেননি বিশ্লেষকেরা।

ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিকে বড় অর্জন হিসেবে তুলে ধরলেও এগুলো সেই রকম ‘শুল্ক বাধা ভেঙে ফেলার’ চুক্তি নয়, যা আগের দশকগুলোতে দেখা যেত।

বিপর্যয়, বড় মন্দা, ব্যাপক বাজার ধসের মতো শঙ্কাগুলো এখন কিছুটা দূরে ঠেকছে। তবে অক্সফোর্ড ইকোনমিকস-এর গ্লোবাল ম্যাক্রো ফোরকাস্টিং ডিরেক্টর বেন মে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি এখনো বহুভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ করার ক্ষমতা রাখে।

তিনি বলেন, ‘এই শুল্ক কার্যত যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের আয় সংকুচিত করছে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি যদি কম পণ্য আমদানি করে, তাহলে বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাবে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।’

জয়ী ও পরাজিত: জার্মানি, ভারত ও চীন

শুধু শুল্কের হার নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিমাণও নির্ধারণ করে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ভারতের কথা ধরলে, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের রপ্তানির ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ। তবে ক্যাপিটাল ইকোনমিকস-এর অর্থনীতিবিদদের মতে, ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার অবদান মাত্র ২ শতাংশ হওয়ায়, এই শুল্কের তাৎক্ষণিক প্রভাব হয়তো খুব বড় ধরনের হবে না।

তবে জার্মানির ক্ষেত্রে খবরটা ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। ১৫ শতাংশ শুল্ক তাদের প্রবৃদ্ধির হার থেকে চলতি বছরে ০.৫ শতাংশেরও বেশি কমিয়ে দিতে পারে। যা বছরের শুরুতে করা পূর্বাভাসের চেয়ে অনেকটাই কম। এর মূল কারণ হলো, এই ধরনের শুল্কবৃদ্ধির ফলে জার্মানির বিশাল গাড়ি শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এমন সময় এই শুল্ক আরোপ যখন দেশটি ইতিমধ্যেই মন্দার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

আর চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক সবচেয়ে অস্থির অবস্থায় রয়েছে। গত কয়েক মাসে চীনকে ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ শুল্কের আশঙ্কায় অ্যাপলসহ একাধিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই সিদ্ধান্তে লাভবান হয় ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া স্মার্টফোনের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে।

তবে ভারত এটা জানে, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো, যারা যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে তুলনামূলকভাবে কম শুল্কের মুখোমুখি হয়, তারা অন্যান্য খাতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও আকর্ষণীয় বিকল্প জোগানদাতা হয়ে উঠতে পারে।

শুল্ক নীতি ও ট্রাম্পের রাজনৈতিক ঝুঁকি

যত সময় যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এই শুল্কনীতির প্রভাবও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। শুল্কের পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে এই শঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠান আগেভাগে মার্কিন পণ্য কিনে রেখেছিল তাই চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা প্রবৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, বছরের বাকি সময়টাতে এই প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাবে।

বছরের শুরুতে যেখানে গড় শুল্কহার ছিল মাত্র ২ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের রাজস্বে উল্লেখযোগ্য প্রবাহ এসেছে, যা ছিল ট্রাম্পের ঘোষিত বাণিজ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য।

এ বছরের প্রথম সাত মাসেই আমদানি শুল্ক থেকে এসেছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা মার্কিন ফেডারেল আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ (যেখানে সাধারণত তা থাকে ২ শতাংশ-এর আশেপাশে)।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট আশা করছেন, পুরো বছরে শুল্ক থেকে আয় হবে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তুলনামূলকভাবে, ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স থেকে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র পায় প্রায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

তবে সবচেয়ে বড় চাপ এখনো সাধারণ মার্কিন ভোক্তার কাঁধেই রয়েছে। তারা এখনো পুরোপুরি মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা পাননি, কিন্তু ইউনিলিভার, অ্যাডিডাসের মতো বড় ভোক্তা পণ্য কোম্পানিগুলো এখন খোলাখুলিভাবে বাড়তি খরচের হিসাব দিচ্ছে।

ফলে সামনে ‘স্টিকার শক’ অর্থাৎ হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রাহকদের বিস্মিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এটা ভোক্তাদের ব্যয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ট্রাম্পের প্রত্যাশিত সুদের হার কমানোর পথও আটকে দিতে পারে।

এ অবস্থায় অর্থনৈতিক চাপ ও মূল্যবৃদ্ধি মিলিয়ে নির্বাচনী বছর ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম্পের জন্য এটি একটি বাস্তব ও বাড়তে থাকা রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পরিণত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও স্পষ্ট রাজনৈতিক হুমকি

সব ধরনের পূর্বাভাসেই কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকে, তবে এই মুহূর্তে যা স্পষ্ট, তা হলো, একজন এমন প্রেসিডেন্টের জন্য এটা একটি বাস্তব রাজনৈতিক হুমকি, যিনি ভোক্তাদের জন্য পণ্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দাম বাড়ানোর নয়।

ট্রাম্প এবং হোয়াইট হাউজের অন্যান্য কর্মকর্তারা এখন কম আয়ের মার্কিনদের জন্য ‘রিবেট চেক’ দেওয়ার কথা ভাবছেন। বিশেষ করে সেইসব ব্লু-কলার (শ্রমজীবী) ভোটারদের জন্য, যারা তার রাজনৈতিক উত্থানে বড় ভূমিকা রেখেছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা জটিল হতে পারে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনও প্রয়োজন হবে।

এটা আবার একধরনের পরোক্ষ স্বীকারোক্তিও বটে। শুধু অতিরিক্ত ফেডারেল রাজস্ব আসার দাবি, ব্যয় বা কর হ্রাসের ঘাটতি পূরণের যুক্তি অথবা ভবিষ্যতে দেশীয় কর্মসংস্থান ও সম্পদ তৈরির আশ্বাস দিয়ে জনগণের আস্থা রাখা রাজনৈতিকভাবে খুব একটা নিরাপদ কৌশল নয়। যখন রিপাবলিকান পার্টিকে আগামী বছরের অঙ্গরাজ্য ও কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের মুখোমুখি হতে হবে, তখন এই মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপ দলটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

এখনো চূড়ান্ত হয়নি বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি

এই জটিল পরিস্থিতিতে আরও জটিলতা যোগ করছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে চুক্তি এখনও চূড়ান্ত না হওয়া। বিশেষ করে কানাডা এবং তাইওয়ানের সঙ্গে এখনও সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি। অন্যদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আরেক বড় বাণিজ্যিক অংশীদার মেক্সিকোর সঙ্গে আলোচনার সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এছাড়া চীনের জন্য আলাদা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাও এখনো অনির্ধারিত রয়েছে।

এ পর্যন্ত বেশ কিছু চুক্তি মৌখিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তা এখনও লিখিত স্বাক্ষরিত হয়নি। এছাড়া ট্রাম্পের শর্তাবলীর বাস্তবায়ন কতটা এবং কীভাবে হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি নেতারা ট্রাম্পের দাবি করা শর্তাবলীর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন।

এই অনিশ্চয়তার কারণে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সম্পর্ক কতটা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউজ ও বিভিন্ন দেশের মধ্যকার শুল্ক চুক্তি বিশ্লেষণে করে অর্থনীতিবিদ জন মে বলছেন, “‘শয়তান’ থাকে বিস্তারিত শর্তাবলীতে। আর এই বিস্তারিত শর্তাবলী এখন পর্যন্ত খুবই সীমিত বা অসম্পূর্ণ। ”

তবুও এটা স্পষ্ট যে বিশ্ব ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যযুদ্ধের প্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে। এখন, যখন দেশগুলো নতুন ধরনের বাণিজ্য বাধার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, ট্রাম্প সেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছেন।

তবে ইতিহাস বলছে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে ট্রাম্পের যে লক্ষ্য তা খুব বেশি সফল হবে বলে আশা করা কঠিন। আর কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দীর্ঘদিনের মার্কিন অংশীদাররা হয়তো এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গঠনের চেষ্টা করবে, যা তাদের আর ‘নির্ভরযোগ্য’ অর্থনৈতিক মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখবে না।

ট্রাম্প সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক অনন্য অবস্থানের সুবিধা নিচ্ছেন, যা বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং যেটি গড়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধা শতকেরও বেশি সময় নিয়েছে। কিন্তু যদি বর্তমান শুল্ক ব্যবস্থা বিশ্ববাণিজ্যে মৌলিক পুনর্বিন্যাস শুরু করে, তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে না হলেও হতে পারে। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলতে কেটে যাবে বছরের পর ছর।

তবে এখন পর্যন্ত, ট্রাম্পের নির্বাচকদের হয়তো তাদের বেশির ভাগ ‘মূল্য’ নিজেই বহন করতে হবে উচ্চ মূল্য, সীমিত পছন্দ এবং ধীর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ-সম্পাদক ফারহানা জিয়াসমিন।

গত এপ্রিল মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে, যে ঘোষণা অস্থির করে তোলে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তারপর বেশির ভাগ শুল্ক বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন ট্রাম্প। চার মাস পর আবারও বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প। আর এই শুল্ক আরোপ ও বাণিজ্য চুক্তিকে নিজের সাফল্য হিসেবে অভিহিত করছেন তিনি।

ট্রাম্প কিছু বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন আর অন্যদের ওপর একতরফাভাবে শুল্ক চাপিয়েছেন। তবে এবার দেশগুলো কিছুটা প্রস্তুতই ছিল বলা যায়। এ কারণে গত এপ্রিলের মতো অস্থির অর্থনীতির দেখা মিলছে না।

বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্বিন্যাস করতে চান ট্রাম্প। অন্তত এই দাবিতেই শুল্ক আরোপ বাড়িয়েছেন তিনি। ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নতুন রাজস্বের, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার এবং দেশে শত শত বিলিয়ন ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসার ও মার্কিন পণ্য কেনার চুক্তির।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই প্রতিশ্রুতির কতটা বাস্তবায়ন হবে বা এর নেতিবাচক ফলাফল কতটা পড়বে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এখন পর্যন্ত যা পরিষ্কার তা হলো, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর আগেই যেখানে বৈশ্বিক মুক্ত বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমছিল, সেখানে ট্রাম্পের পদক্ষেপ সেটিকে রীতিমতো এক ঢেউয়ে পরিণত করেছে, যা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে। যদিও এখনো সেই পরিবর্তনের পূর্ণ প্রভাব বোঝা যায়নি। কারণ এমন পরিবর্তনে ফলাফল সামনে আসে দেরিতে।

অনেক দেশের জন্যই এই শুল্ক আরোপ একধরনের সতর্কবার্তা হিসেবে এসেছে। বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তায় নতুন জোট গঠন নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

ফলে, স্বল্প মেয়াদে ট্রাম্প যা ‘জয়’ হিসেবে দেখছেন, সেটি তাঁর বৃহত্তর কৌশলিক লক্ষ্যপূরণে কতটা কাজে দেবে, তা অনিশ্চিত। আর এর প্রভাব ট্রাম্পের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার ওপর পড়তে যাচ্ছে, তা একেবারেই ভিন্ন হতে পারে।

‘৯০ দিনে ৯০ চুক্তি’, যে সময়সীমা নিয়ে এসেছিল আতঙ্ক

আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের ক্যালেন্ডারে ১ আগস্ট তারিখটি লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত ছিল। হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করো, নইলে ধ্বংসাত্মক শুল্কের মুখোমুখি হও।

হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো যখন ‘৯০ দিনে ৯০ চুক্তি’র ঘোষণা দেন এবং ট্রাম্প নিজেও দ্রুত চুক্তি সম্পাদনের আশাবাদী মন্তব্য করেন, তখন থেকেই বিশেষজ্ঞদের কাছে সময়সীমাটি অবাস্তব বলেই মনে হচ্ছিল এবং বাস্তবেও সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

জুলাই মাসের শেষে এসে দেখা গেছে, ট্রাম্প মাত্র এক ডজন বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করেছেন, যার অনেকগুলোই এক-দুই পৃষ্ঠার বেশি নয়। এসব চুক্তিতে সাধারণত যেসব বিশদ ও বাধ্যবাধকতামূলক শর্ত থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

এই পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য অংশীদারদের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশ্ন থেকে গেছে চুক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নিয়ে।

প্রথম ধাক্কা লেগেছিল যুক্তরাজ্যে

ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি আর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সেই ঘাটতি তুলনামূলকভাবে প্রায় ভারসাম্যপূর্ণ। ফলে যুক্তরাজ্যের বেলায় দ্রুত অগ্রগতি হওয়াটা খুব একটা বিস্ময়ের নয়।

বেশির ভাগ ব্রিটিশ পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ প্রাথমিক শুল্কহার আরোপ প্রথমে কিছুটা কপাল কুঁচকানোর মতো ছিল ঠিকই, তবে সেটিই পরবর্তী পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেটিও কিছুটা স্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো অংশীদারদের ওপর যেখানে শুল্ক ১৫ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি যথাক্রমে ২৪০ বিলিয়ন ডলার ও ৭০ বিলিয়ন ডলার (শুধু গত বছরে) সেখানে যুক্তরাজ্যের হার ছিল তুলনামূলক সহনীয়।

তবে বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের এসব চুক্তি শর্তহীন ছিল না। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য কেনার বিষয়ে স্পষ্ট অঙ্গীকার দিতে পারেনি, তারা অনেক সময় উচ্চ শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন একের পর এক দেশকে শুল্ক চিঠি পাঠাতে থাকে। বর্তমানে বেশির ভাগ আমদানি যুক্তরাষ্ট্রে এখন কোনো না কোনো চুক্তি বা প্রেসিডেন্টের একতরফা আদেশের আওতায় পড়ে আর এসব আদেশের শেষে থাকে ট্রাম্পের সংক্ষিপ্ত বার্তা: ‘এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।’

বিশ্ব অর্থনীতিতে ‘ক্ষতি’ করার ক্ষমতা

গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ অনেক কিছু উন্মোচন করেছে। তবে ভালো খবর হলো শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ শুল্ক এবং মন্দার আশঙ্কা এড়ানো গেছে। উচ্চ শুল্কহার এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছিল তা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

দ্বিতীয়ত, অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন শুল্ক শর্তে সম্মত হওয়ায় একটা বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। যে অনিশ্চয়তা ট্রাম্প নিজেই গত মাসগুলোতে একধরনের অর্থনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

এই অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় একদিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় পরিকল্পনা করতে পারছে, তেমনি বিনিয়োগ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও আবার সচল হচ্ছে।

বেশিরভাগ রপ্তানিকারক এখন জানেন, তাদের পণ্যের ওপর কত শতাংশ শুল্ক বসছে এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা খরচ কীভাবে সামলাবেন বা ভোক্তার ওপর কতটা চাপ দেবেন, সেটাও হিসাব করতে পারছেন।

এই ক্রমবর্ধমান স্পষ্টতা বিশ্ব অর্থবাজারে তুলনামূলক স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। এর ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে উল্লেখযোগ্য উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য একটি দিক থেকে এটি নেতিবাচকও বটে। কারণ এখন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির গড় শুল্কহার আগের তুলনায় বেশি এবং ছয় মাস আগেও এতটা চরম অবস্থার পূর্বাভাস দেননি বিশ্লেষকেরা।

ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিকে বড় অর্জন হিসেবে তুলে ধরলেও এগুলো সেই রকম ‘শুল্ক বাধা ভেঙে ফেলার’ চুক্তি নয়, যা আগের দশকগুলোতে দেখা যেত।

বিপর্যয়, বড় মন্দা, ব্যাপক বাজার ধসের মতো শঙ্কাগুলো এখন কিছুটা দূরে ঠেকছে। তবে অক্সফোর্ড ইকোনমিকস-এর গ্লোবাল ম্যাক্রো ফোরকাস্টিং ডিরেক্টর বেন মে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি এখনো বহুভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ করার ক্ষমতা রাখে।

তিনি বলেন, ‘এই শুল্ক কার্যত যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের আয় সংকুচিত করছে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি যদি কম পণ্য আমদানি করে, তাহলে বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাবে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।’

জয়ী ও পরাজিত: জার্মানি, ভারত ও চীন

শুধু শুল্কের হার নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিমাণও নির্ধারণ করে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ভারতের কথা ধরলে, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের রপ্তানির ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ। তবে ক্যাপিটাল ইকোনমিকস-এর অর্থনীতিবিদদের মতে, ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার অবদান মাত্র ২ শতাংশ হওয়ায়, এই শুল্কের তাৎক্ষণিক প্রভাব হয়তো খুব বড় ধরনের হবে না।

তবে জার্মানির ক্ষেত্রে খবরটা ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। ১৫ শতাংশ শুল্ক তাদের প্রবৃদ্ধির হার থেকে চলতি বছরে ০.৫ শতাংশেরও বেশি কমিয়ে দিতে পারে। যা বছরের শুরুতে করা পূর্বাভাসের চেয়ে অনেকটাই কম। এর মূল কারণ হলো, এই ধরনের শুল্কবৃদ্ধির ফলে জার্মানির বিশাল গাড়ি শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এমন সময় এই শুল্ক আরোপ যখন দেশটি ইতিমধ্যেই মন্দার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

আর চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক সবচেয়ে অস্থির অবস্থায় রয়েছে। গত কয়েক মাসে চীনকে ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ শুল্কের আশঙ্কায় অ্যাপলসহ একাধিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই সিদ্ধান্তে লাভবান হয় ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া স্মার্টফোনের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে।

তবে ভারত এটা জানে, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো, যারা যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে তুলনামূলকভাবে কম শুল্কের মুখোমুখি হয়, তারা অন্যান্য খাতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও আকর্ষণীয় বিকল্প জোগানদাতা হয়ে উঠতে পারে।

শুল্ক নীতি ও ট্রাম্পের রাজনৈতিক ঝুঁকি

যত সময় যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এই শুল্কনীতির প্রভাবও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। শুল্কের পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে এই শঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠান আগেভাগে মার্কিন পণ্য কিনে রেখেছিল তাই চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা প্রবৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, বছরের বাকি সময়টাতে এই প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাবে।

বছরের শুরুতে যেখানে গড় শুল্কহার ছিল মাত্র ২ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের রাজস্বে উল্লেখযোগ্য প্রবাহ এসেছে, যা ছিল ট্রাম্পের ঘোষিত বাণিজ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য।

এ বছরের প্রথম সাত মাসেই আমদানি শুল্ক থেকে এসেছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা মার্কিন ফেডারেল আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ (যেখানে সাধারণত তা থাকে ২ শতাংশ-এর আশেপাশে)।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট আশা করছেন, পুরো বছরে শুল্ক থেকে আয় হবে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তুলনামূলকভাবে, ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স থেকে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র পায় প্রায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

তবে সবচেয়ে বড় চাপ এখনো সাধারণ মার্কিন ভোক্তার কাঁধেই রয়েছে। তারা এখনো পুরোপুরি মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা পাননি, কিন্তু ইউনিলিভার, অ্যাডিডাসের মতো বড় ভোক্তা পণ্য কোম্পানিগুলো এখন খোলাখুলিভাবে বাড়তি খরচের হিসাব দিচ্ছে।

ফলে সামনে ‘স্টিকার শক’ অর্থাৎ হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রাহকদের বিস্মিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এটা ভোক্তাদের ব্যয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ট্রাম্পের প্রত্যাশিত সুদের হার কমানোর পথও আটকে দিতে পারে।

এ অবস্থায় অর্থনৈতিক চাপ ও মূল্যবৃদ্ধি মিলিয়ে নির্বাচনী বছর ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম্পের জন্য এটি একটি বাস্তব ও বাড়তে থাকা রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পরিণত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও স্পষ্ট রাজনৈতিক হুমকি

সব ধরনের পূর্বাভাসেই কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকে, তবে এই মুহূর্তে যা স্পষ্ট, তা হলো, একজন এমন প্রেসিডেন্টের জন্য এটা একটি বাস্তব রাজনৈতিক হুমকি, যিনি ভোক্তাদের জন্য পণ্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দাম বাড়ানোর নয়।

ট্রাম্প এবং হোয়াইট হাউজের অন্যান্য কর্মকর্তারা এখন কম আয়ের মার্কিনদের জন্য ‘রিবেট চেক’ দেওয়ার কথা ভাবছেন। বিশেষ করে সেইসব ব্লু-কলার (শ্রমজীবী) ভোটারদের জন্য, যারা তার রাজনৈতিক উত্থানে বড় ভূমিকা রেখেছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা জটিল হতে পারে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনও প্রয়োজন হবে।

এটা আবার একধরনের পরোক্ষ স্বীকারোক্তিও বটে। শুধু অতিরিক্ত ফেডারেল রাজস্ব আসার দাবি, ব্যয় বা কর হ্রাসের ঘাটতি পূরণের যুক্তি অথবা ভবিষ্যতে দেশীয় কর্মসংস্থান ও সম্পদ তৈরির আশ্বাস দিয়ে জনগণের আস্থা রাখা রাজনৈতিকভাবে খুব একটা নিরাপদ কৌশল নয়। যখন রিপাবলিকান পার্টিকে আগামী বছরের অঙ্গরাজ্য ও কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের মুখোমুখি হতে হবে, তখন এই মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপ দলটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

এখনো চূড়ান্ত হয়নি বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি

এই জটিল পরিস্থিতিতে আরও জটিলতা যোগ করছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে চুক্তি এখনও চূড়ান্ত না হওয়া। বিশেষ করে কানাডা এবং তাইওয়ানের সঙ্গে এখনও সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি। অন্যদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আরেক বড় বাণিজ্যিক অংশীদার মেক্সিকোর সঙ্গে আলোচনার সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এছাড়া চীনের জন্য আলাদা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাও এখনো অনির্ধারিত রয়েছে।

এ পর্যন্ত বেশ কিছু চুক্তি মৌখিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তা এখনও লিখিত স্বাক্ষরিত হয়নি। এছাড়া ট্রাম্পের শর্তাবলীর বাস্তবায়ন কতটা এবং কীভাবে হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি নেতারা ট্রাম্পের দাবি করা শর্তাবলীর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন।

এই অনিশ্চয়তার কারণে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সম্পর্ক কতটা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউজ ও বিভিন্ন দেশের মধ্যকার শুল্ক চুক্তি বিশ্লেষণে করে অর্থনীতিবিদ জন মে বলছেন, “‘শয়তান’ থাকে বিস্তারিত শর্তাবলীতে। আর এই বিস্তারিত শর্তাবলী এখন পর্যন্ত খুবই সীমিত বা অসম্পূর্ণ। ”

তবুও এটা স্পষ্ট যে বিশ্ব ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যযুদ্ধের প্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে। এখন, যখন দেশগুলো নতুন ধরনের বাণিজ্য বাধার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, ট্রাম্প সেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছেন।

তবে ইতিহাস বলছে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে ট্রাম্পের যে লক্ষ্য তা খুব বেশি সফল হবে বলে আশা করা কঠিন। আর কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দীর্ঘদিনের মার্কিন অংশীদাররা হয়তো এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গঠনের চেষ্টা করবে, যা তাদের আর ‘নির্ভরযোগ্য’ অর্থনৈতিক মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখবে না।

ট্রাম্প সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক অনন্য অবস্থানের সুবিধা নিচ্ছেন, যা বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং যেটি গড়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধা শতকেরও বেশি সময় নিয়েছে। কিন্তু যদি বর্তমান শুল্ক ব্যবস্থা বিশ্ববাণিজ্যে মৌলিক পুনর্বিন্যাস শুরু করে, তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে না হলেও হতে পারে। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলতে কেটে যাবে বছরের পর ছর।

তবে এখন পর্যন্ত, ট্রাম্পের নির্বাচকদের হয়তো তাদের বেশির ভাগ ‘মূল্য’ নিজেই বহন করতে হবে উচ্চ মূল্য, সীমিত পছন্দ এবং ধীর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ-সম্পাদক ফারহানা জিয়াসমিন।

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫

১৩ মিনিট আগে

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৮ ঘণ্টা আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইউরো ফাইটার টাইফুনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা অঙ্গনে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মাল্টিরোল যুদ্ধবিমানটি তৈরি করে যৌথভাবে ইউরোপের তিন প্রতিষ্ঠান—এয়ারবাস, বিএই সিস্টেমস ও লিওনার্দো। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও লিওনার্দোর সঙ্গে চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমানটি কেনার জন্য লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষর করেছে।

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

টাইফুনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে রয়েছে অত্যন্ত হালকা কিন্তু শক্তিশালী ডিজাইন। প্রায় ১৫ দশমিক ৯৬ মিটার লম্বা আর ১০ দশমিক ৯৫ মিটার উইংসপ্যানের এই বিমানটি জ্বালানি ও অস্ত্রশূন্য অবস্থায় ওজন প্রায় ১১ হাজার কেজি। এই যুদ্ধবিমানটির সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন ২৩ হাজার ৫০০ কেজির কাছাকাছি।

দুটি ইউরোজেট ইজে–২০০ টার্বোফ্যান ইঞ্জিন এর মূল শক্তি। প্রতিটি ইঞ্জিন প্রায় ৯০ কিলোনিউটন থ্রাস্ট তৈরি করতে সক্ষম। ফলে উচ্চগতির উড্ডয়ন থেকে শুরু করে ব্যতিক্রমী গতিবেগে চড়াই—সব ক্ষেত্রেই এটি স্থিতিশীল। সর্বোচ্চ গতি পাওয়া যায় মাক ২, অর্থাৎ প্রায় ২ হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দীর্ঘ সময় উচ্চগতিতে উড়তে সক্ষম হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে টাইফুন বিশেষভাবে আস্থাভাজন। জ্বালানি ধারণক্ষমতা ও ড্রপ ট্যাংক যোগ করলে কার্যকরী পরিসর প্রায় ২ হাজার ৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর সর্বোচ্চ উড্ডয়ন উচ্চতা প্রায় ৫৫ হাজার ফুট।

আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সেন্সরশক্তিই মূল পার্থক্য তৈরি করে। এই বাস্তবতায় টাইফুনের উন্নত অ্যাভিওনিক্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় ইলেক্ট্রনিকালি স্ক্যানড অ্যারে (এইএসএ) রাডার লক্ষ্য শনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিংয়ে উচ্চ কার্যকারিতা দেয়। পাশাপাশি ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক (আইআরএসটি) সেন্সর রাডার জ্যামিংয়ের পরিস্থিতিতেও শত্রু বিমানের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম। ককপিট পুরোপুরি পাইলটবান্ধব, হেড-আপ ডিসপ্লে, হেলমেট-মাউন্টেড ডিসপ্লে, হ্যান্ডস-অন-থ্রটল-অ্যান্ড-স্টিক সিস্টেম মিলিয়ে পাইলটের কাজে চাপ কমায় এবং প্রতিক্রিয়া সময়ও দ্রুততর হয়।

টাইফুনের সবচেয়ে বড় শক্তি এর অস্ত্রবহন ক্ষমতা। ১৩টি হার্ডপয়েন্টে সংযোজন করা যায় ভিন্নধর্মী অস্ত্র ও জ্বালানি ট্যাংক। আকাশযুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এমবিডিএ মিটিওর, আইআরআইএস-টি বা এআইএম-১২০ এএমআরএএম এর মতো আধুনিক মিসাইল। এগুলো দূরপাল্লার বিয়ন্ড-ভিজ্যুয়াল-রেঞ্জ যুদ্ধেও উচ্চ কার্যকারিতা দেখায়। একই সঙ্গে ভূ-লক্ষ্যে আঘাত হানতে ব্যবহৃত হতে পারে স্টর্ম শ্যাডো ক্রুজ মিসাইল, ব্রিমস্টোন, জেডিএএম বা পেভওয়ে সিরিজের লেজার-গাইডেড বোমা। এই বহুমুখী ক্ষমতা টাইফুনকে শুধু এয়ার সুপিরিয়রিটি নয়, ব্যাপক হামলা ও প্রতিরক্ষামূলক মিশনেও কার্যকর করে তোলে।

তবে সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়। পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ বিমানের তুলনায় টাইফুনের রাডার-ক্রস সেকশন বেশি। অ্যান্টি-অ্যাক্সেস এলাকায় স্টেলথের প্রয়োজনীয়তা যেখানে বাড়ছে, সেখানে টাইফুনকে প্রায়শই সহায়ক প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। সেন্সর-ফিউশন ও ডেটালিংক ক্ষমতা তুলনামূলক উন্নত হলেও এফ–৩৫ এর মতো ব্যাপক নেটওয়ার্ককেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্রে টাইফুন সেই মাত্রার সুবিধা দিতে পারে না।

তবুও এই যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে এখনো গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, স্পেনের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ টাইফুন ব্যবহার করছে। সম্প্রতি তুরস্কের ৪০টি টাইফুন কেনার পরিকল্পনা আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, যা ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের কৌশলগত প্রভাব আরও বাড়াতে পারে। টাইফুনকে কেন্দ্র করে ন্যাটো সদস্যদের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিও আরও শৃঙ্খলিত হচ্ছে। এর বহুমুখী যুদ্ধক্ষমতা ন্যাটোর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা (কিউআরএ) পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে স্টেলথ ও নেটওয়ার্কিং-নির্ভর ব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তবে এর অর্থ এই নয় যে চতুর্থ বা ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের বিমানগুলো অচল হয়ে যাবে। বরং কম ব্যয়ে, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতায় এবং উন্নত অস্ত্রের সমন্বয়ে টাইফুনের মতো প্ল্যাটফর্ম বহু দেশের কাছে ব্যবহারযোগ্য সমাধান হিসেবেই থাকবে। ইউরোপীয় নির্মাতাদের মতে, টাইফুনের ভবিষ্যৎ সংস্করণে স্টেলথ-সক্ষম প্রযুক্তি, উন্নত ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং নতুন সেন্সর যুক্ত করে এটিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামরিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, ইউরো ফাইটার টাইফুন এখনো এমন একটি যুদ্ধবিমান, যা নিজের প্রজন্মের মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম। এর গতি, অস্ত্র, সেন্সর ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার সমন্বয় বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে কৌশলগত মূল্য যোগ করে। যদিও পঞ্চম প্রজন্মের বিমানের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা কঠিন, তবুও আকাশযুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও বহুমুখী মিশনে টাইফুন এখনো দেশের আকাশ প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এক সহায়ক অস্ত্র হিসেবেই বিবেচিত।

ইউরো ফাইটার টাইফুনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা অঙ্গনে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মাল্টিরোল যুদ্ধবিমানটি তৈরি করে যৌথভাবে ইউরোপের তিন প্রতিষ্ঠান—এয়ারবাস, বিএই সিস্টেমস ও লিওনার্দো। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও লিওনার্দোর সঙ্গে চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমানটি কেনার জন্য লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষর করেছে।

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

টাইফুনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে রয়েছে অত্যন্ত হালকা কিন্তু শক্তিশালী ডিজাইন। প্রায় ১৫ দশমিক ৯৬ মিটার লম্বা আর ১০ দশমিক ৯৫ মিটার উইংসপ্যানের এই বিমানটি জ্বালানি ও অস্ত্রশূন্য অবস্থায় ওজন প্রায় ১১ হাজার কেজি। এই যুদ্ধবিমানটির সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন ২৩ হাজার ৫০০ কেজির কাছাকাছি।

দুটি ইউরোজেট ইজে–২০০ টার্বোফ্যান ইঞ্জিন এর মূল শক্তি। প্রতিটি ইঞ্জিন প্রায় ৯০ কিলোনিউটন থ্রাস্ট তৈরি করতে সক্ষম। ফলে উচ্চগতির উড্ডয়ন থেকে শুরু করে ব্যতিক্রমী গতিবেগে চড়াই—সব ক্ষেত্রেই এটি স্থিতিশীল। সর্বোচ্চ গতি পাওয়া যায় মাক ২, অর্থাৎ প্রায় ২ হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দীর্ঘ সময় উচ্চগতিতে উড়তে সক্ষম হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে টাইফুন বিশেষভাবে আস্থাভাজন। জ্বালানি ধারণক্ষমতা ও ড্রপ ট্যাংক যোগ করলে কার্যকরী পরিসর প্রায় ২ হাজার ৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর সর্বোচ্চ উড্ডয়ন উচ্চতা প্রায় ৫৫ হাজার ফুট।

আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সেন্সরশক্তিই মূল পার্থক্য তৈরি করে। এই বাস্তবতায় টাইফুনের উন্নত অ্যাভিওনিক্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় ইলেক্ট্রনিকালি স্ক্যানড অ্যারে (এইএসএ) রাডার লক্ষ্য শনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিংয়ে উচ্চ কার্যকারিতা দেয়। পাশাপাশি ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক (আইআরএসটি) সেন্সর রাডার জ্যামিংয়ের পরিস্থিতিতেও শত্রু বিমানের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম। ককপিট পুরোপুরি পাইলটবান্ধব, হেড-আপ ডিসপ্লে, হেলমেট-মাউন্টেড ডিসপ্লে, হ্যান্ডস-অন-থ্রটল-অ্যান্ড-স্টিক সিস্টেম মিলিয়ে পাইলটের কাজে চাপ কমায় এবং প্রতিক্রিয়া সময়ও দ্রুততর হয়।

টাইফুনের সবচেয়ে বড় শক্তি এর অস্ত্রবহন ক্ষমতা। ১৩টি হার্ডপয়েন্টে সংযোজন করা যায় ভিন্নধর্মী অস্ত্র ও জ্বালানি ট্যাংক। আকাশযুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এমবিডিএ মিটিওর, আইআরআইএস-টি বা এআইএম-১২০ এএমআরএএম এর মতো আধুনিক মিসাইল। এগুলো দূরপাল্লার বিয়ন্ড-ভিজ্যুয়াল-রেঞ্জ যুদ্ধেও উচ্চ কার্যকারিতা দেখায়। একই সঙ্গে ভূ-লক্ষ্যে আঘাত হানতে ব্যবহৃত হতে পারে স্টর্ম শ্যাডো ক্রুজ মিসাইল, ব্রিমস্টোন, জেডিএএম বা পেভওয়ে সিরিজের লেজার-গাইডেড বোমা। এই বহুমুখী ক্ষমতা টাইফুনকে শুধু এয়ার সুপিরিয়রিটি নয়, ব্যাপক হামলা ও প্রতিরক্ষামূলক মিশনেও কার্যকর করে তোলে।

তবে সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়। পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ বিমানের তুলনায় টাইফুনের রাডার-ক্রস সেকশন বেশি। অ্যান্টি-অ্যাক্সেস এলাকায় স্টেলথের প্রয়োজনীয়তা যেখানে বাড়ছে, সেখানে টাইফুনকে প্রায়শই সহায়ক প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। সেন্সর-ফিউশন ও ডেটালিংক ক্ষমতা তুলনামূলক উন্নত হলেও এফ–৩৫ এর মতো ব্যাপক নেটওয়ার্ককেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্রে টাইফুন সেই মাত্রার সুবিধা দিতে পারে না।

তবুও এই যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে এখনো গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, স্পেনের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ টাইফুন ব্যবহার করছে। সম্প্রতি তুরস্কের ৪০টি টাইফুন কেনার পরিকল্পনা আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, যা ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের কৌশলগত প্রভাব আরও বাড়াতে পারে। টাইফুনকে কেন্দ্র করে ন্যাটো সদস্যদের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিও আরও শৃঙ্খলিত হচ্ছে। এর বহুমুখী যুদ্ধক্ষমতা ন্যাটোর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা (কিউআরএ) পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে স্টেলথ ও নেটওয়ার্কিং-নির্ভর ব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তবে এর অর্থ এই নয় যে চতুর্থ বা ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের বিমানগুলো অচল হয়ে যাবে। বরং কম ব্যয়ে, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতায় এবং উন্নত অস্ত্রের সমন্বয়ে টাইফুনের মতো প্ল্যাটফর্ম বহু দেশের কাছে ব্যবহারযোগ্য সমাধান হিসেবেই থাকবে। ইউরোপীয় নির্মাতাদের মতে, টাইফুনের ভবিষ্যৎ সংস্করণে স্টেলথ-সক্ষম প্রযুক্তি, উন্নত ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং নতুন সেন্সর যুক্ত করে এটিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামরিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, ইউরো ফাইটার টাইফুন এখনো এমন একটি যুদ্ধবিমান, যা নিজের প্রজন্মের মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম। এর গতি, অস্ত্র, সেন্সর ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার সমন্বয় বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে কৌশলগত মূল্য যোগ করে। যদিও পঞ্চম প্রজন্মের বিমানের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা কঠিন, তবুও আকাশযুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও বহুমুখী মিশনে টাইফুন এখনো দেশের আকাশ প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এক সহায়ক অস্ত্র হিসেবেই বিবেচিত।

গত এপ্রিল মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে। যে ঘোষণা অস্থির করে তোলে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তারপর বেশিরভাগ শুল্ক বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন ট্রাম্প।

০১ আগস্ট ২০২৫

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৮ ঘণ্টা আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল সোমবার দুই দেশের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো লড়াই চলতে থাকায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তিচুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় প্রায় ৫০ জন নিহত এবং তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সে সময় ট্রাম্প দুই দেশকে চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করান। এ ঘটনাকে তিনি ‘যুদ্ধ থামানোর’ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

গাজায় বহু ধাপের যুদ্ধবিরতির পরও অক্টোবর থেকে ইসরায়েল চুক্তি ভেঙে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) ও রুয়ান্ডার মধ্যকার যে চুক্তিতে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেটিও লড়াই থামাতে পারেনি।

কুয়ালালামপুরে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তার কী অবস্থা

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া প্রথম যুদ্ধবিরতি হয় আর অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কুয়ালালামপুরে এর বিস্তৃত সংস্করণে দুই দেশ সম্মত হয়। ট্রাম্প সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অংশগ্রহণের পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতি ও শান্তিতে পৌঁছেছে। হাজারো প্রাণ বাঁচানো গেল!’

ওই চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সামরিক উত্তেজনা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত থেকে ল্যান্ডমাইন অপসারণ—সবই আসিয়ানের তত্ত্বাবধানে করার কথা ছিল। সংঘাত বাড়ানোর অন্যতম কারণ অনলাইন ‘ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার’ বন্ধে দুই দেশ সম্মত হয়। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে নতুন সংঘর্ষ, পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তেজনা এই চুক্তিকে টালমাটাল করে দেয়।

গত মাসে থাইল্যান্ড জানায়, তাদের এক সেনা ল্যান্ডমাইনে আহত হওয়ায় তারা চুক্তি বাস্তবায়ন স্থগিত করছে।

কম্বোডিয়ার থিঙ্কট্যাঙ্ক ফিউচার ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ভিরাক ওউ আল-জাজিরাকে বলেন, চুক্তিটি কার্যত ‘চাপের মুখে’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি ছিল মুখ্য বিষয়।

থাই সামরিক নেতৃত্ব দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভিরাক ওউ বলেন, থাই সামরিক নেতৃত্ব ‘ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে’ খুশি হয়নি। তাঁর মতে, আসিয়ানের পর্যবেক্ষকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং দুই দেশের জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ আরও দীর্ঘ ও গভীর হতে পারে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।’

ট্রাম্প যেসব যুদ্ধ ‘বন্ধ’ করার দাবি করেন, সেগুলোর বাস্তবতা কী

ট্রাম্প অনেকগুলো সংঘাত বা যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে—থাই-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাত, রুয়ান্ডা-ডিআরসি সংঘর্ষ, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত, মিসর-ইথিওপিয়া উত্তেজনা ও সার্বিয়া-কসোভো বিরোধ। এগুলোর কিছুতে ট্রাম্প সরাসরি জড়িত ছিলেন, কিছুতে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত আর কিছু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাব স্বীকার করে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এতগুলো যুদ্ধ থামিয়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এসব যুদ্ধের কোনোটিই থামেনি, বরং চলছে।

ইসরায়েল-গাজা ও ইরান যুদ্ধ এখনো চলছে

ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি করলেও ইসরায়েলে তাদের অস্ত্র সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য স্বীকার করেন, তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ইসরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বেশি চাপ দিয়েছেন।

গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ সময় ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বিজ্ঞানী ও আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। পরে তা শেষ হয় ট্রাম্পের চাপে।

কিন্তু এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এরপর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে কার কৃতিত্ব

মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান আকাশযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা চার দিনের এই সংঘাতে তারা একে অন্যের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারত দাবি করে—তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গি আস্তানায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, ভারতের হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

চার দিনের লড়াইয়ের পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করলেও ভারত বলেছে, ট্রাম্প কোনো ভূমিকাই রাখেননি।

কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাত বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা

ট্রাম্প ছাড়াও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও চীনা আলোচক দল এই চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এখন পর্যন্ত কেবল কম্বোডিয়াই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ নেই, কিন্তু উত্তেজনা আছে

সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা বহুদিনের। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এক চুক্তি হয়। উত্তেজনা বজায় থাকলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দুই দেশ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ায়নি।

মিসর-ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনা

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মিসর-ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো যুদ্ধেই জড়ায়নি। মূল উত্তেজনা ছিল নীল নদের ওপর নির্মিত ইথিওপিয়ার বিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধকে ঘিরে।

রুয়ান্ডা-ডিআরসি শান্তিচুক্তি হলেও উত্তেজনা স্থায়ী

জুন মাসে রুয়ান্ডা-ডিআরসির মধ্যে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু উত্তেজনা এখনো তীব্র। ২ ডিসেম্বর ডিআরসি অভিযোগ করেছে, রুয়ান্ডা চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তি হলেও দেশগুলোর নাম গুলিয়ে ফেলেন ট্রাম্প

গত আগস্টে হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশ ১৯৯১ সাল থেকে চলমান ঘন ঘন সংঘাত বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে পরে ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসংগত। কারণ, চুক্তি হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে আর ট্রাম্প বলেন, আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন!

সমালোচকদের মতে, ট্রাম্প অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্থায়ী সমাধান করেছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। কসোভো-সার্বিয়া, মিসর-ইথিওপিয়া কিংবা রুয়ান্ডা-কঙ্গোর মতো জায়গায় এখনো গভীর সমস্যা রয়ে গেছে। ইউক্রেনের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেও এই যুদ্ধ বন্ধে এখনো কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল সোমবার দুই দেশের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো লড়াই চলতে থাকায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তিচুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় প্রায় ৫০ জন নিহত এবং তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সে সময় ট্রাম্প দুই দেশকে চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করান। এ ঘটনাকে তিনি ‘যুদ্ধ থামানোর’ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

গাজায় বহু ধাপের যুদ্ধবিরতির পরও অক্টোবর থেকে ইসরায়েল চুক্তি ভেঙে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) ও রুয়ান্ডার মধ্যকার যে চুক্তিতে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেটিও লড়াই থামাতে পারেনি।

কুয়ালালামপুরে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তার কী অবস্থা

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া প্রথম যুদ্ধবিরতি হয় আর অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কুয়ালালামপুরে এর বিস্তৃত সংস্করণে দুই দেশ সম্মত হয়। ট্রাম্প সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অংশগ্রহণের পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতি ও শান্তিতে পৌঁছেছে। হাজারো প্রাণ বাঁচানো গেল!’

ওই চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সামরিক উত্তেজনা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত থেকে ল্যান্ডমাইন অপসারণ—সবই আসিয়ানের তত্ত্বাবধানে করার কথা ছিল। সংঘাত বাড়ানোর অন্যতম কারণ অনলাইন ‘ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার’ বন্ধে দুই দেশ সম্মত হয়। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে নতুন সংঘর্ষ, পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তেজনা এই চুক্তিকে টালমাটাল করে দেয়।

গত মাসে থাইল্যান্ড জানায়, তাদের এক সেনা ল্যান্ডমাইনে আহত হওয়ায় তারা চুক্তি বাস্তবায়ন স্থগিত করছে।

কম্বোডিয়ার থিঙ্কট্যাঙ্ক ফিউচার ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ভিরাক ওউ আল-জাজিরাকে বলেন, চুক্তিটি কার্যত ‘চাপের মুখে’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি ছিল মুখ্য বিষয়।

থাই সামরিক নেতৃত্ব দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভিরাক ওউ বলেন, থাই সামরিক নেতৃত্ব ‘ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে’ খুশি হয়নি। তাঁর মতে, আসিয়ানের পর্যবেক্ষকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং দুই দেশের জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ আরও দীর্ঘ ও গভীর হতে পারে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।’

ট্রাম্প যেসব যুদ্ধ ‘বন্ধ’ করার দাবি করেন, সেগুলোর বাস্তবতা কী

ট্রাম্প অনেকগুলো সংঘাত বা যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে—থাই-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাত, রুয়ান্ডা-ডিআরসি সংঘর্ষ, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত, মিসর-ইথিওপিয়া উত্তেজনা ও সার্বিয়া-কসোভো বিরোধ। এগুলোর কিছুতে ট্রাম্প সরাসরি জড়িত ছিলেন, কিছুতে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত আর কিছু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাব স্বীকার করে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এতগুলো যুদ্ধ থামিয়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এসব যুদ্ধের কোনোটিই থামেনি, বরং চলছে।

ইসরায়েল-গাজা ও ইরান যুদ্ধ এখনো চলছে

ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি করলেও ইসরায়েলে তাদের অস্ত্র সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য স্বীকার করেন, তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ইসরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বেশি চাপ দিয়েছেন।

গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ সময় ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বিজ্ঞানী ও আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। পরে তা শেষ হয় ট্রাম্পের চাপে।

কিন্তু এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এরপর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে কার কৃতিত্ব

মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান আকাশযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা চার দিনের এই সংঘাতে তারা একে অন্যের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারত দাবি করে—তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গি আস্তানায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, ভারতের হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

চার দিনের লড়াইয়ের পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করলেও ভারত বলেছে, ট্রাম্প কোনো ভূমিকাই রাখেননি।

কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাত বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা

ট্রাম্প ছাড়াও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও চীনা আলোচক দল এই চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এখন পর্যন্ত কেবল কম্বোডিয়াই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ নেই, কিন্তু উত্তেজনা আছে

সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা বহুদিনের। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এক চুক্তি হয়। উত্তেজনা বজায় থাকলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দুই দেশ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ায়নি।

মিসর-ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনা

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মিসর-ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো যুদ্ধেই জড়ায়নি। মূল উত্তেজনা ছিল নীল নদের ওপর নির্মিত ইথিওপিয়ার বিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধকে ঘিরে।

রুয়ান্ডা-ডিআরসি শান্তিচুক্তি হলেও উত্তেজনা স্থায়ী

জুন মাসে রুয়ান্ডা-ডিআরসির মধ্যে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু উত্তেজনা এখনো তীব্র। ২ ডিসেম্বর ডিআরসি অভিযোগ করেছে, রুয়ান্ডা চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তি হলেও দেশগুলোর নাম গুলিয়ে ফেলেন ট্রাম্প

গত আগস্টে হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশ ১৯৯১ সাল থেকে চলমান ঘন ঘন সংঘাত বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে পরে ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসংগত। কারণ, চুক্তি হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে আর ট্রাম্প বলেন, আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন!

সমালোচকদের মতে, ট্রাম্প অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্থায়ী সমাধান করেছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। কসোভো-সার্বিয়া, মিসর-ইথিওপিয়া কিংবা রুয়ান্ডা-কঙ্গোর মতো জায়গায় এখনো গভীর সমস্যা রয়ে গেছে। ইউক্রেনের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেও এই যুদ্ধ বন্ধে এখনো কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

গত এপ্রিল মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে। যে ঘোষণা অস্থির করে তোলে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তারপর বেশিরভাগ শুল্ক বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন ট্রাম্প।

০১ আগস্ট ২০২৫

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫

১৩ মিনিট আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সময়টা ২০১৯ সালের বসন্তকাল। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী তখন রুশ বিমানবাহিনীর মদদে ইদলিবের দিকে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এক জরুরি অবস্থা। সে সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ইদলিবের একেবারে কেন্দ্রে এক নিরাপদ আস্তানায় তাঁর দলবল ও কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তাসহ বিদেশি অতিথির সঙ্গে বসেছিলেন।

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।’

জোলানি জানান, সেই স্বপ্ন ছিল এক শুভ লক্ষণ, তাঁর ভবিতব্য সম্পর্কে এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত। তিনি মনে করতেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কঠিন হলেও শেষমেশ জেতা সম্ভব। তাঁর ঘনিষ্ঠরা—যাদের মধ্যে সালাফি মতাদর্শের লোকজনও ছিলেন—তাঁরা বলতেন জোলানি সত্যি সত্যি ওই স্বপ্নে বিশ্বাস রাখতেন।

সেই রাতের পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। জোলানি তাঁর ছদ্মনাম বর্জন করেছেন এবং এখন তিনি সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট—সেই ‘আমির’, যার স্বপ্ন তিনি একদিন দেখেছিলেন। এখন তিনি তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ আল-শারা ব্যবহার করেন। ৪৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দ্রুতই নিজেকে ‘জিহাদি সন্ত্রাসবাদী’ থেকে রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করেছেন।

তাঁর এই পরিবর্তন সত্যিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। কারণ, ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আল-কায়েদার মতো জিহাদি গোষ্ঠীগুলোতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। আসাদ পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শারা এখন সেই সব বিশ্ব নেতাদের উষ্ণ আলিঙ্গন দিচ্ছেন, যাদের তিনি একসময় এড়িয়ে চলতেন।

তিনি এখন জনসমক্ষে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দেন। দাড়ি ছেঁটেছেন, পাগড়ি–জোব্বা ছেড়ে স্যুট-টাই ধরেছেন। আর এই সবকিছু করতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন স্পষ্টতই ইসলামপন্থী প্রভাবমুক্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

তুর্কি ও আঞ্চলিক কর্তাব্যক্তিরা, সিরীয় সূত্র, বিশেষজ্ঞরা, এমনকি সিরিয়ার সরকারের অভ্যন্তরীণ লোকেরাও বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন ইদলিবের শাসনকালের সময়ই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। সে সময় সিরিয়ায় ইদলিব ছিল এক ‘প্রোটো-স্টেট’ বা প্রাক-রাষ্ট্র, যা শারার ব্যক্তিত্বকেই পাল্টে দিয়েছিল। আল–শারা যখন এইচটিএস–এর নেতা ছিলেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করা এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁর এই রূপান্তরের পেছনে তুরস্কের এক বাস্তব ভূমিকা ছিল।’

প্রথম যোগাযোগ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, শারার পরিবর্তনের নিজস্ব কারণ ছিল। তাঁকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হতো এবং তিনি তুরস্কের ওপর ভরসা করতেন। কারণ তিনি এমন এক ভূখণ্ডে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আঙ্কারাই ছিল তাঁর একমাত্র লাইফলাইন।

তুরস্কের সঙ্গে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শুরু হয় তাঁর গোষ্ঠী—তখন জাবহাত ফাতাহ আল-শাম নামে পরিচিত ছিল—২০১৭ সালে ইদলিবের বাব আল-হাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করার পর। এই ফটকটি ছিল জাতিসংঘের মানবিক সাহায্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। তুরস্ক ক্রসিংটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে শারা এটি পরিচালনার জন্য বেসামরিক প্রশাসন তৈরি করেন। এর ফলে তাঁর গোষ্ঠী ফাঁড়ির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যায়।

তবে তুরস্ক তখনো আল–শারার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আহরার আল-শাম ও নুরেদ্দিন জঙ্গির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করছিল। শারা শেষমেশ ইদলিবের প্রধান শক্তিতে পরিণত হলে আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। তুরস্কের নিরাপত্তা বিভাগের যে দলটি আগে সিরিয়ার বিষয়াদি দেখত এবং শারার বিরোধিতা করত, তিনি ক্ষমতা সুসংহত করার পর ধীরে ধীরে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তুরস্কের শারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আরও কারণ ছিল। আস্তানা প্রক্রিয়ার অধীনে ইদলিবের আশপাশে পর্যবেক্ষণ পোস্ট বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুরস্ককে। যার জন্য এইচটিএস-এর সঙ্গে একটি কার্যপ্রণালী তৈরি করা জরুরি ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত এক তুর্কি নিরাপত্তা সূত্র বলেন, ‘শারা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্কের এই বার্তা মেনে নিলেন যে, শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর আধিপত্যে ইদলিবের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এভাবেই হায়াত তাহরির আল-শাম-এর জন্ম হলো।’

২০১৭ সালে গঠিত এইচটিএস কিছু সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনে এবং আরও সিরিয়া কেন্দ্রিক পরিচয় গ্রহণ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে একটি পরিষদ তৈরি করে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা করা বা বিরোধিতা করার জন্য গোষ্ঠীটি আরও বৈধতা ও নমনীয়তা পেয়ে যায়।

তার কিছু পরেই ইদলিবের জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন বা তথাকথিত স্যালভেশন গভর্নমেন্ট বা মুক্তি সরকার গঠিত হয়। তুরস্ক বিশ্বাস করত, একটি বেসামরিক এবং শাসনকেন্দ্রিক কাঠামো বৈধতার সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে। ওই সময়ে এক বৈঠকে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘যদি আমরা এটি এইভাবে স্থাপন করি, তবে এটিকে আমরা সিরীয় বিপ্লবেরই ধারাবাহিকতা, একটি প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম এবং সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার ঢাল হিসেবে তুলে ধরতে পারব।’ আরেক নিরাপত্তা সূত্র যোগ করেন, ‘তুরস্ক এই স্যালভেশন গভর্নমেন্টকে একটি মডেল হিসেবে সমর্থন করেছিল।’

নতুন কৌশল

থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) সিনিয়র অ্যাডভাইজর দারিন খলিফা জানান, শারার মন খুলে কথা বলার সিদ্ধান্ত এবং তুরস্কের এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ, দুটোই একই সময়ে ঘটেছিল। কারণ উভয় পক্ষই একটি নতুন কৌশল খুঁজছিল।

তিনি বলেন, ‘তিনি তুরস্কের সেনা মোতায়েন সম্পর্কে তাঁর বার্তা পাল্টাতে শুরু করলেন এবং সুর নরম করলেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি তুরস্ককে সংকেত দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর সাহায্য দরকার ছিল।’ খলিফা আরও বলেন, শারা বুঝতে পারছিলেন, তুরস্ক কৌশল পরিবর্তন করছে এবং আঙ্কারা ও মস্কোর ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি সম্ভবত টিকবে না।

ট্রান্সফর্মড বাই দ্য পিপল: হায়াত তাহরির আল-শাম’স’ রোড টু পাওয়ার ইন সিরিয়ার সহ–লেখক জেরোম ড্রেভন বলেন, ‘যখন আমরা তুরস্কের কথা বলি, তখন গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনীর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।’ ড্রেভন আরও বলেন, তুরস্কের ‘সেনা ও আমলাতন্ত্র কখনোই এইচএসসি–কে পছন্দ করত না এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবেই গণ্য করত, তাদের সদস্যদের গ্রেপ্তারও করত। শুধুমাত্র গোয়েন্দা শাখাই এইচটিএস-এর সঙ্গে কার্যত লেনদেন করত।’

ড্রেভনের মতে, উভয় পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তুরস্ক চাইত ইদলিব সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, যাতে আরেকটি বিশাল শরণার্থী ঢেউ তুরস্কে না ঢোকে। এই অঞ্চলে প্রায় ১৯ লাখ লোকের বাস, যা তুরস্ককে অস্থিতিশীল করতে পারত। আঙ্কারা বিদেশি যোদ্ধাদের কাছ থেকে আসা হুমকি কমাতেও চাইত। ড্রেভন বলেন, ‘তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।’

২০২০ সালের গোড়ার দিকে যখন সিরিয়া সরকারি বাহিনী—যারা ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া ও রুশ বিমানবাহিনীর সমর্থন পাচ্ছিল—নতুন করে আক্রমণ শুরু করল, তখন আরও একটি শরণার্থী প্রবাহ ঠেকাতে তুরস্ককে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হলো। আঙ্কারা সিরীয় সরকারের শত শত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল এবং পুরো প্রদেশে ১২ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করল। যার ফলে এইচটিএস-এর সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলো।

এই মিথস্ক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে এইচটিএস-এর প্রকৃতি পাল্টে দিল। ড্রেভন বলেন, ‘তুরস্কের প্রভাব ছিল পরোক্ষ, কিন্তু ক্ষমতাশালী। যতবারই রাশিয়া নতুন দাবি করত—যেমন ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া বা যৌথ টহল আয়োজন করা, এইচটিএস-কে তা মেনে চলতে হতো, যদিও তারা অনিচ্ছুক ছিল।’

এইচটিএস-এর মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের ছাড় দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল, যার ফলে শারাকে তাদের কোণঠাসা করতে বা সরিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়। ড্রেভন যোগ করেন, ‘এইচটিএস-কে পরিবর্তিত হতে হয়েছিল এবং সেই সব উগ্রপন্থীদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল, যারা এই ধরনের আপস মানতে নারাজ ছিল। তুরস্কের এই যোগাযোগেরই প্রধান প্রভাব ছিল এটি।’

জিহাদিদের মধ্যে ভাঙন এবং তুরস্কের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা

গত বছরের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর, এক জ্যেষ্ঠ তুর্কি কর্মকর্তা জানান আঙ্কারা ‘যোগাযোগের মাধ্যমে’ এইচটিএস-কে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের ফেলো এবং দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ওমর ওজকিলজিক এই কৌশলকে ‘যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি জিহাদি সংগঠন, যাকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বৈধ সত্তা হয়ে উঠল।’

এইচটিএস দলচ্যুত হুররাস আল-দিন গোষ্ঠীকে নিশানা করতে শুরু করলে তুরস্ক–শারার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই অংশটি শারার দল ছাড়ার পরও আল-কায়েদার প্রতি অনুগত ছিল। ওজকিলজিক বলেন, ‘হুররাস আল-দিনের সঙ্গে সংঘাতের পর শারা তুরস্কের প্রতি আরও বেশি সাড়া দিতে শুরু করেন। এটি প্রমাণ করে যে, এইচটিএস সত্যি সত্যি আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।’ ওজকিলজিক আরও যোগ করেন, তুরস্ক এই বিভাজন বুঝতে পারে এবং ইদলিবের রক্ষণশীল মতবাদীদের থেকে বাস্তববাদীদের আলাদা করার জন্য একটি নীতি তৈরি করে।

সময় গড়াতে থাকলে, শারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়বানিকে তুরস্কের নীরব সমর্থনে সে দেশে প্রবেশ ও বহির্গমন এবং সেখানে বিদেশি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তুর্কি সরকারের ভেতরের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, আঙ্কারা হুররাস আল-দিন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করেছিল। এরপর, মার্কিন বাহিনী গোষ্ঠীটির জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তু করে। যদিও ড্রেভন এই দাবি মানতে নারাজ।

দারিন খলিফা জোর দিয়ে বলেন, এইচটিএস জনসমক্ষে নিজেদের কীভাবে তুলে ধরছে, সে বিষয়ে তুরস্ক গভীরভাবে মনোযোগী ছিল। তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি সংযম ও সহনশীলতার উৎসাহ দিত। তিনি বলেন, আল–শারার গোষ্ঠীর ওপর এবং সিরিয়ায় ‘অন্য যে কারও চেয়ে তুরস্কের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আঙ্কারার জন্য এটা জরুরি ছিল যে, এইচটিএস খ্রিষ্টানদের মতো সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে এবং কঠোর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলবে। তুরস্ক একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিচ্ছে—এটা দেখাতে চায়নি।’

এই সুযোগগুলো উপলব্ধি করে শারা তাঁর বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নমনীয় থেকেছেন—বলে জানান এক সিরীয় সূত্র। এই সূত্র আল–শারাকে বছরের পর বছর অনুসরণ করেছেন। সূত্রটি বলেছে, ‘ইদলিবের ভেতরে বিরোধীদের প্রতি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তুরস্কের মাধ্যমে স্যালভেশন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে তিন-চার বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিমের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।’

পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা

২০২০ সালের মধ্যে শারা নিজেকে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে তুলে ধরেন। দাবি করেন, তিনি স্যালভেশন গভর্নমেন্টের কেবলই ‘একজন সেবক।’ ওই বছরের শেষে তিনি তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি করেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তারা মানবিক সাহায্যের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন।

ওই সময় একজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা কথা বলতে পারছে।’ এই যোগাযোগগুলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্লেষকেরা ইদলিবের প্রশাসনের সঙ্গে আসাদ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অবনতিশীল অবস্থার তুলনা করে শাসনকেন্দ্রিক রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করলেন। গবেষকেরা তুরস্কের মাধ্যমে ইদলিব সফর করলেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ল। ২০২১ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিবিএস ফ্রন্টলাইনকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এই প্রথম তাঁকে বেসামরিক পোশাকে দেখা গেল, যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

ড্রেভনের মতে, তুরস্ক এই বিশেষজ্ঞ সফর বা পিবিএস সাক্ষাৎকার আয়োজন করেনি, কিন্তু এগুলো ঘটতে দিয়েছে। তিনি বললেন, ‘এই বিষয়টি এই ধারণা ভুল প্রমাণ করতে সাহায্য করল যে—এইচটিএস কেবলই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী এক আল-কায়েদা সহযোগী। আঙ্কারা এর ওপর কড়া নজর রাখেনি, কিন্তু তারা এই যোগাযোগের সুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিল।’

২০১৯ সালে ইদলিবে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া প্রথম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন দারিন খলিফা। তিনি জানান, ক্রাইসিস গ্রুপের হয়ে তাঁর রিপোর্ট করার সময় তুর্কি সরকারের কেউই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। পরে কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, শারার ওপর তাঁদের প্রভাব তাঁকে একজন জিহাদি কমান্ডার থেকে ইদলিবের সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

ওজকিলজিক জানান, ইদলিব সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এইচটিএস ছোটখাটো কার্যক্ষম রাষ্ট্র গড়া শুরু করে। তারা শহরাঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিতাড়িত করে, পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে, কর সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন জানায়। তিনি একে গোষ্ঠীটির রূপান্তরের মূল ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘একবার প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর, প্রদেশে টাকা ঢুকতে শুরু করল।’

এক জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক কর্মকর্তা মনে করেন, এক তুর্কি দূত শারাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘আপনি দেখতে সুপুরুষ। যদি আপনি মরতে চান, তবে একজন সুদর্শন শহীদ হবেন, কিন্তু যদি আপনি বাঁচতে চান, তবে আপনি সিরিয়ার শাসক হতে পারেন।’ ড্রেভন উল্লেখ করেন, শারা তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যত বেশি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তত বেশি প্রকাশ্যে তাঁর বাস্তববাদী দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। তিনি বললেন, ‘তিনি এমন একজন ইসলামপন্থী, যিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা আছে, কিন্তু তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ নেই। তিনি ভাবনার চেয়ে কাজের মানুষ বেশি।’

মনঃসংযোগ হারানো রাশিয়া

২০২২ সালের মধ্যে, তুরস্ক এবং শারা উভয়েই এক নতুন মোড়ে পৌঁছায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সিরিয়ায় মস্কোর সামরিক উপস্থিতি দ্রুত কমে যায়, যা ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনে। ওই বছরের শেষে, সারমিনের একটি বাড়িতে কথোপকথনের সময় শারা নাকি বলেছিলেন, ‘সমস্ত জট খোলার আগে অল্প সময় বাকি আছে। বিপ্লব আবার ২০১৫ সালের আগের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবে।’

এবং ঘটনাগুলো সেইভাবেই ঘটতে থাকল বলেই মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই তুরস্ক ইদলিবের এইচটিএস-এর নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত সামরিক একাডেমিতে বিনিয়োগ করেছিল। বই অনুবাদ করা হয়েছিল, প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। এই একাডেমি আফগানিস্তান, মালি ও চেচনিয়ার যোদ্ধাদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং দারুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, উত্তর সিরিয়ার তুরস্ক-সমর্থিত বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর তখনো কোনো সামরিক স্কুল ছিল না, যদিও তারা ২০২৩ সালের মধ্যে একটি স্থাপন করে।

এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, তারা কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তাঁরা শারা ও এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জোনাথন পাওয়েলের একটি ভূমিকা তৈরি হয়—তিনি তখন সংঘাত সমাধান এনজিও ‘ইন্টারমিডিয়েট’-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পাওয়েল এখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। পাওয়েল ২০২৩ সালে গোষ্ঠীটিকে সংস্কারে সাহায্য করার জন্য সফর ও কর্মশালার আয়োজন করেন। সিরিয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড গত বছর একটি নীতি মঞ্চে এই যোগাযোগের কথা নিশ্চিত করেছিলেন।

এইচটিএস তাদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে থাকলে, শারা অতিরিক্ত ভূখণ্ড দখলের জন্য নতুন আক্রমণ শুরু করার অনুমতি চেয়ে আঙ্কারার ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। কয়েক মাস ধরে তুর্কি কর্মকর্তারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সতর্ক করে দেন যে এমন পদক্ষেপ রাশিয়াকে উসকে দেবে এবং আরও একটি মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ওজকিলজিক বললেন, দামেস্কের সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবং রুশ কর্মকর্তারা যখন প্রতিকূল বিবৃতি দিতে শুরু করলেন, তখন তুরস্ক অবশেষে তাদের ভেটো তুলে নেয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সিরিয়ার জন্য রাশিয়ার বিশেষ দূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেন্তিয়েভ বলেন, তুরস্কের উচিত সিরিয়ায় ‘দখলদার শক্তি হিসেবে কাজ করা বন্ধ করা।’ তিনি যোগ করেন, ‘আঙ্কারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের গ্যারান্টি না দিলে দামেস্কের পক্ষে সংলাপে যুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।’

পরবর্তী আস্তানা বৈঠক পরিস্থিতি উন্নত করেনি। রাশিয়া তুর্কি বাহিনীর প্রত্যাহারের সময়সীমা দাবি করে, যা আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করে। ওজকিলজিক বলেন, ‘তখন তুরস্কের ধারণা ছিল, এইচটিএস আলেপ্পোর পশ্চিম গ্রাম্য এলাকা দখল করে শহরের দিকে পৌঁছানোর জন্য আক্রমণ শুরু করতে পারে। কেউই সেই অভিযানের বিদ্যুৎ-গতি আশা করেনি। অথচ বাস্তবে, একের পর এক শহর শারার বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল।’

সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক সিরীয় সূত্র শারার উল্লাস সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, ‘আলেপ্পো অপারেশন যখন বিপ্লবকে আবার জাগিয়ে তুলল, কাপ্তান আল-জাবাল এবং তারপর একের পর এক আশপাশের গ্রাম দখল হওয়ায় শারা অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। কমান্ড সেন্টার থেকে আলেপ্পোর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোর সঙ্গে শারা নিজে কথা রেডিওতে কথা বলছিলেন। একসময় পশ্চিম ফ্রন্টে অভিযান আটকে যায়, কিন্তু যোদ্ধারা একটি পুরোনো পানির সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আলেপ্পোর পতন হলো। শারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর তাঁর বাহিনী দক্ষিণে মোড় নিল। যখন হামা পতন হলো, তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিপ্লব জয়ী হবে।’

ওই সূত্র আরও বলেন, ‘কমান্ড সেন্টারে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুই হাত ওপরে তুললেন এবং আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, “সাক্ষী হও, ওহে দামেস্কবাসী! এখানেই ইতিহাস লেখা হচ্ছে! তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন, তারা পরে বললেন যে এটাই ছিল প্রথমবার, যখন তাঁরা তাঁকে এতটা আবেগপ্রবণ হতে দেখেছেন।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ–সম্পাদক আব্দুর রহমান

সময়টা ২০১৯ সালের বসন্তকাল। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী তখন রুশ বিমানবাহিনীর মদদে ইদলিবের দিকে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এক জরুরি অবস্থা। সে সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ইদলিবের একেবারে কেন্দ্রে এক নিরাপদ আস্তানায় তাঁর দলবল ও কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তাসহ বিদেশি অতিথির সঙ্গে বসেছিলেন।

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।’

জোলানি জানান, সেই স্বপ্ন ছিল এক শুভ লক্ষণ, তাঁর ভবিতব্য সম্পর্কে এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত। তিনি মনে করতেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কঠিন হলেও শেষমেশ জেতা সম্ভব। তাঁর ঘনিষ্ঠরা—যাদের মধ্যে সালাফি মতাদর্শের লোকজনও ছিলেন—তাঁরা বলতেন জোলানি সত্যি সত্যি ওই স্বপ্নে বিশ্বাস রাখতেন।

সেই রাতের পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। জোলানি তাঁর ছদ্মনাম বর্জন করেছেন এবং এখন তিনি সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট—সেই ‘আমির’, যার স্বপ্ন তিনি একদিন দেখেছিলেন। এখন তিনি তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ আল-শারা ব্যবহার করেন। ৪৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দ্রুতই নিজেকে ‘জিহাদি সন্ত্রাসবাদী’ থেকে রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করেছেন।

তাঁর এই পরিবর্তন সত্যিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। কারণ, ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আল-কায়েদার মতো জিহাদি গোষ্ঠীগুলোতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। আসাদ পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শারা এখন সেই সব বিশ্ব নেতাদের উষ্ণ আলিঙ্গন দিচ্ছেন, যাদের তিনি একসময় এড়িয়ে চলতেন।

তিনি এখন জনসমক্ষে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দেন। দাড়ি ছেঁটেছেন, পাগড়ি–জোব্বা ছেড়ে স্যুট-টাই ধরেছেন। আর এই সবকিছু করতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন স্পষ্টতই ইসলামপন্থী প্রভাবমুক্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

তুর্কি ও আঞ্চলিক কর্তাব্যক্তিরা, সিরীয় সূত্র, বিশেষজ্ঞরা, এমনকি সিরিয়ার সরকারের অভ্যন্তরীণ লোকেরাও বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন ইদলিবের শাসনকালের সময়ই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। সে সময় সিরিয়ায় ইদলিব ছিল এক ‘প্রোটো-স্টেট’ বা প্রাক-রাষ্ট্র, যা শারার ব্যক্তিত্বকেই পাল্টে দিয়েছিল। আল–শারা যখন এইচটিএস–এর নেতা ছিলেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করা এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁর এই রূপান্তরের পেছনে তুরস্কের এক বাস্তব ভূমিকা ছিল।’

প্রথম যোগাযোগ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, শারার পরিবর্তনের নিজস্ব কারণ ছিল। তাঁকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হতো এবং তিনি তুরস্কের ওপর ভরসা করতেন। কারণ তিনি এমন এক ভূখণ্ডে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আঙ্কারাই ছিল তাঁর একমাত্র লাইফলাইন।

তুরস্কের সঙ্গে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শুরু হয় তাঁর গোষ্ঠী—তখন জাবহাত ফাতাহ আল-শাম নামে পরিচিত ছিল—২০১৭ সালে ইদলিবের বাব আল-হাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করার পর। এই ফটকটি ছিল জাতিসংঘের মানবিক সাহায্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। তুরস্ক ক্রসিংটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে শারা এটি পরিচালনার জন্য বেসামরিক প্রশাসন তৈরি করেন। এর ফলে তাঁর গোষ্ঠী ফাঁড়ির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যায়।

তবে তুরস্ক তখনো আল–শারার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আহরার আল-শাম ও নুরেদ্দিন জঙ্গির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করছিল। শারা শেষমেশ ইদলিবের প্রধান শক্তিতে পরিণত হলে আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। তুরস্কের নিরাপত্তা বিভাগের যে দলটি আগে সিরিয়ার বিষয়াদি দেখত এবং শারার বিরোধিতা করত, তিনি ক্ষমতা সুসংহত করার পর ধীরে ধীরে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তুরস্কের শারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আরও কারণ ছিল। আস্তানা প্রক্রিয়ার অধীনে ইদলিবের আশপাশে পর্যবেক্ষণ পোস্ট বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুরস্ককে। যার জন্য এইচটিএস-এর সঙ্গে একটি কার্যপ্রণালী তৈরি করা জরুরি ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত এক তুর্কি নিরাপত্তা সূত্র বলেন, ‘শারা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্কের এই বার্তা মেনে নিলেন যে, শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর আধিপত্যে ইদলিবের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এভাবেই হায়াত তাহরির আল-শাম-এর জন্ম হলো।’

২০১৭ সালে গঠিত এইচটিএস কিছু সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনে এবং আরও সিরিয়া কেন্দ্রিক পরিচয় গ্রহণ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে একটি পরিষদ তৈরি করে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা করা বা বিরোধিতা করার জন্য গোষ্ঠীটি আরও বৈধতা ও নমনীয়তা পেয়ে যায়।

তার কিছু পরেই ইদলিবের জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন বা তথাকথিত স্যালভেশন গভর্নমেন্ট বা মুক্তি সরকার গঠিত হয়। তুরস্ক বিশ্বাস করত, একটি বেসামরিক এবং শাসনকেন্দ্রিক কাঠামো বৈধতার সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে। ওই সময়ে এক বৈঠকে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘যদি আমরা এটি এইভাবে স্থাপন করি, তবে এটিকে আমরা সিরীয় বিপ্লবেরই ধারাবাহিকতা, একটি প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম এবং সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার ঢাল হিসেবে তুলে ধরতে পারব।’ আরেক নিরাপত্তা সূত্র যোগ করেন, ‘তুরস্ক এই স্যালভেশন গভর্নমেন্টকে একটি মডেল হিসেবে সমর্থন করেছিল।’

নতুন কৌশল

থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) সিনিয়র অ্যাডভাইজর দারিন খলিফা জানান, শারার মন খুলে কথা বলার সিদ্ধান্ত এবং তুরস্কের এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ, দুটোই একই সময়ে ঘটেছিল। কারণ উভয় পক্ষই একটি নতুন কৌশল খুঁজছিল।

তিনি বলেন, ‘তিনি তুরস্কের সেনা মোতায়েন সম্পর্কে তাঁর বার্তা পাল্টাতে শুরু করলেন এবং সুর নরম করলেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি তুরস্ককে সংকেত দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর সাহায্য দরকার ছিল।’ খলিফা আরও বলেন, শারা বুঝতে পারছিলেন, তুরস্ক কৌশল পরিবর্তন করছে এবং আঙ্কারা ও মস্কোর ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি সম্ভবত টিকবে না।

ট্রান্সফর্মড বাই দ্য পিপল: হায়াত তাহরির আল-শাম’স’ রোড টু পাওয়ার ইন সিরিয়ার সহ–লেখক জেরোম ড্রেভন বলেন, ‘যখন আমরা তুরস্কের কথা বলি, তখন গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনীর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।’ ড্রেভন আরও বলেন, তুরস্কের ‘সেনা ও আমলাতন্ত্র কখনোই এইচএসসি–কে পছন্দ করত না এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবেই গণ্য করত, তাদের সদস্যদের গ্রেপ্তারও করত। শুধুমাত্র গোয়েন্দা শাখাই এইচটিএস-এর সঙ্গে কার্যত লেনদেন করত।’

ড্রেভনের মতে, উভয় পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তুরস্ক চাইত ইদলিব সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, যাতে আরেকটি বিশাল শরণার্থী ঢেউ তুরস্কে না ঢোকে। এই অঞ্চলে প্রায় ১৯ লাখ লোকের বাস, যা তুরস্ককে অস্থিতিশীল করতে পারত। আঙ্কারা বিদেশি যোদ্ধাদের কাছ থেকে আসা হুমকি কমাতেও চাইত। ড্রেভন বলেন, ‘তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।’

২০২০ সালের গোড়ার দিকে যখন সিরিয়া সরকারি বাহিনী—যারা ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া ও রুশ বিমানবাহিনীর সমর্থন পাচ্ছিল—নতুন করে আক্রমণ শুরু করল, তখন আরও একটি শরণার্থী প্রবাহ ঠেকাতে তুরস্ককে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হলো। আঙ্কারা সিরীয় সরকারের শত শত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল এবং পুরো প্রদেশে ১২ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করল। যার ফলে এইচটিএস-এর সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলো।

এই মিথস্ক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে এইচটিএস-এর প্রকৃতি পাল্টে দিল। ড্রেভন বলেন, ‘তুরস্কের প্রভাব ছিল পরোক্ষ, কিন্তু ক্ষমতাশালী। যতবারই রাশিয়া নতুন দাবি করত—যেমন ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া বা যৌথ টহল আয়োজন করা, এইচটিএস-কে তা মেনে চলতে হতো, যদিও তারা অনিচ্ছুক ছিল।’

এইচটিএস-এর মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের ছাড় দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল, যার ফলে শারাকে তাদের কোণঠাসা করতে বা সরিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়। ড্রেভন যোগ করেন, ‘এইচটিএস-কে পরিবর্তিত হতে হয়েছিল এবং সেই সব উগ্রপন্থীদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল, যারা এই ধরনের আপস মানতে নারাজ ছিল। তুরস্কের এই যোগাযোগেরই প্রধান প্রভাব ছিল এটি।’

জিহাদিদের মধ্যে ভাঙন এবং তুরস্কের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা

গত বছরের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর, এক জ্যেষ্ঠ তুর্কি কর্মকর্তা জানান আঙ্কারা ‘যোগাযোগের মাধ্যমে’ এইচটিএস-কে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের ফেলো এবং দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ওমর ওজকিলজিক এই কৌশলকে ‘যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি জিহাদি সংগঠন, যাকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বৈধ সত্তা হয়ে উঠল।’

এইচটিএস দলচ্যুত হুররাস আল-দিন গোষ্ঠীকে নিশানা করতে শুরু করলে তুরস্ক–শারার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই অংশটি শারার দল ছাড়ার পরও আল-কায়েদার প্রতি অনুগত ছিল। ওজকিলজিক বলেন, ‘হুররাস আল-দিনের সঙ্গে সংঘাতের পর শারা তুরস্কের প্রতি আরও বেশি সাড়া দিতে শুরু করেন। এটি প্রমাণ করে যে, এইচটিএস সত্যি সত্যি আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।’ ওজকিলজিক আরও যোগ করেন, তুরস্ক এই বিভাজন বুঝতে পারে এবং ইদলিবের রক্ষণশীল মতবাদীদের থেকে বাস্তববাদীদের আলাদা করার জন্য একটি নীতি তৈরি করে।

সময় গড়াতে থাকলে, শারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়বানিকে তুরস্কের নীরব সমর্থনে সে দেশে প্রবেশ ও বহির্গমন এবং সেখানে বিদেশি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তুর্কি সরকারের ভেতরের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, আঙ্কারা হুররাস আল-দিন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করেছিল। এরপর, মার্কিন বাহিনী গোষ্ঠীটির জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তু করে। যদিও ড্রেভন এই দাবি মানতে নারাজ।

দারিন খলিফা জোর দিয়ে বলেন, এইচটিএস জনসমক্ষে নিজেদের কীভাবে তুলে ধরছে, সে বিষয়ে তুরস্ক গভীরভাবে মনোযোগী ছিল। তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি সংযম ও সহনশীলতার উৎসাহ দিত। তিনি বলেন, আল–শারার গোষ্ঠীর ওপর এবং সিরিয়ায় ‘অন্য যে কারও চেয়ে তুরস্কের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আঙ্কারার জন্য এটা জরুরি ছিল যে, এইচটিএস খ্রিষ্টানদের মতো সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে এবং কঠোর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলবে। তুরস্ক একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিচ্ছে—এটা দেখাতে চায়নি।’

এই সুযোগগুলো উপলব্ধি করে শারা তাঁর বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নমনীয় থেকেছেন—বলে জানান এক সিরীয় সূত্র। এই সূত্র আল–শারাকে বছরের পর বছর অনুসরণ করেছেন। সূত্রটি বলেছে, ‘ইদলিবের ভেতরে বিরোধীদের প্রতি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তুরস্কের মাধ্যমে স্যালভেশন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে তিন-চার বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিমের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।’

পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা

২০২০ সালের মধ্যে শারা নিজেকে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে তুলে ধরেন। দাবি করেন, তিনি স্যালভেশন গভর্নমেন্টের কেবলই ‘একজন সেবক।’ ওই বছরের শেষে তিনি তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি করেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তারা মানবিক সাহায্যের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন।

ওই সময় একজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা কথা বলতে পারছে।’ এই যোগাযোগগুলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্লেষকেরা ইদলিবের প্রশাসনের সঙ্গে আসাদ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অবনতিশীল অবস্থার তুলনা করে শাসনকেন্দ্রিক রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করলেন। গবেষকেরা তুরস্কের মাধ্যমে ইদলিব সফর করলেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ল। ২০২১ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিবিএস ফ্রন্টলাইনকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এই প্রথম তাঁকে বেসামরিক পোশাকে দেখা গেল, যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

ড্রেভনের মতে, তুরস্ক এই বিশেষজ্ঞ সফর বা পিবিএস সাক্ষাৎকার আয়োজন করেনি, কিন্তু এগুলো ঘটতে দিয়েছে। তিনি বললেন, ‘এই বিষয়টি এই ধারণা ভুল প্রমাণ করতে সাহায্য করল যে—এইচটিএস কেবলই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী এক আল-কায়েদা সহযোগী। আঙ্কারা এর ওপর কড়া নজর রাখেনি, কিন্তু তারা এই যোগাযোগের সুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিল।’

২০১৯ সালে ইদলিবে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া প্রথম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন দারিন খলিফা। তিনি জানান, ক্রাইসিস গ্রুপের হয়ে তাঁর রিপোর্ট করার সময় তুর্কি সরকারের কেউই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। পরে কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, শারার ওপর তাঁদের প্রভাব তাঁকে একজন জিহাদি কমান্ডার থেকে ইদলিবের সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

ওজকিলজিক জানান, ইদলিব সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এইচটিএস ছোটখাটো কার্যক্ষম রাষ্ট্র গড়া শুরু করে। তারা শহরাঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিতাড়িত করে, পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে, কর সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন জানায়। তিনি একে গোষ্ঠীটির রূপান্তরের মূল ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘একবার প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর, প্রদেশে টাকা ঢুকতে শুরু করল।’

এক জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক কর্মকর্তা মনে করেন, এক তুর্কি দূত শারাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘আপনি দেখতে সুপুরুষ। যদি আপনি মরতে চান, তবে একজন সুদর্শন শহীদ হবেন, কিন্তু যদি আপনি বাঁচতে চান, তবে আপনি সিরিয়ার শাসক হতে পারেন।’ ড্রেভন উল্লেখ করেন, শারা তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যত বেশি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তত বেশি প্রকাশ্যে তাঁর বাস্তববাদী দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। তিনি বললেন, ‘তিনি এমন একজন ইসলামপন্থী, যিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা আছে, কিন্তু তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ নেই। তিনি ভাবনার চেয়ে কাজের মানুষ বেশি।’

মনঃসংযোগ হারানো রাশিয়া

২০২২ সালের মধ্যে, তুরস্ক এবং শারা উভয়েই এক নতুন মোড়ে পৌঁছায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সিরিয়ায় মস্কোর সামরিক উপস্থিতি দ্রুত কমে যায়, যা ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনে। ওই বছরের শেষে, সারমিনের একটি বাড়িতে কথোপকথনের সময় শারা নাকি বলেছিলেন, ‘সমস্ত জট খোলার আগে অল্প সময় বাকি আছে। বিপ্লব আবার ২০১৫ সালের আগের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবে।’

এবং ঘটনাগুলো সেইভাবেই ঘটতে থাকল বলেই মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই তুরস্ক ইদলিবের এইচটিএস-এর নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত সামরিক একাডেমিতে বিনিয়োগ করেছিল। বই অনুবাদ করা হয়েছিল, প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। এই একাডেমি আফগানিস্তান, মালি ও চেচনিয়ার যোদ্ধাদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং দারুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, উত্তর সিরিয়ার তুরস্ক-সমর্থিত বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর তখনো কোনো সামরিক স্কুল ছিল না, যদিও তারা ২০২৩ সালের মধ্যে একটি স্থাপন করে।

এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, তারা কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তাঁরা শারা ও এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জোনাথন পাওয়েলের একটি ভূমিকা তৈরি হয়—তিনি তখন সংঘাত সমাধান এনজিও ‘ইন্টারমিডিয়েট’-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পাওয়েল এখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। পাওয়েল ২০২৩ সালে গোষ্ঠীটিকে সংস্কারে সাহায্য করার জন্য সফর ও কর্মশালার আয়োজন করেন। সিরিয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড গত বছর একটি নীতি মঞ্চে এই যোগাযোগের কথা নিশ্চিত করেছিলেন।

এইচটিএস তাদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে থাকলে, শারা অতিরিক্ত ভূখণ্ড দখলের জন্য নতুন আক্রমণ শুরু করার অনুমতি চেয়ে আঙ্কারার ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। কয়েক মাস ধরে তুর্কি কর্মকর্তারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সতর্ক করে দেন যে এমন পদক্ষেপ রাশিয়াকে উসকে দেবে এবং আরও একটি মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ওজকিলজিক বললেন, দামেস্কের সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবং রুশ কর্মকর্তারা যখন প্রতিকূল বিবৃতি দিতে শুরু করলেন, তখন তুরস্ক অবশেষে তাদের ভেটো তুলে নেয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সিরিয়ার জন্য রাশিয়ার বিশেষ দূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেন্তিয়েভ বলেন, তুরস্কের উচিত সিরিয়ায় ‘দখলদার শক্তি হিসেবে কাজ করা বন্ধ করা।’ তিনি যোগ করেন, ‘আঙ্কারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের গ্যারান্টি না দিলে দামেস্কের পক্ষে সংলাপে যুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।’

পরবর্তী আস্তানা বৈঠক পরিস্থিতি উন্নত করেনি। রাশিয়া তুর্কি বাহিনীর প্রত্যাহারের সময়সীমা দাবি করে, যা আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করে। ওজকিলজিক বলেন, ‘তখন তুরস্কের ধারণা ছিল, এইচটিএস আলেপ্পোর পশ্চিম গ্রাম্য এলাকা দখল করে শহরের দিকে পৌঁছানোর জন্য আক্রমণ শুরু করতে পারে। কেউই সেই অভিযানের বিদ্যুৎ-গতি আশা করেনি। অথচ বাস্তবে, একের পর এক শহর শারার বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল।’

সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক সিরীয় সূত্র শারার উল্লাস সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, ‘আলেপ্পো অপারেশন যখন বিপ্লবকে আবার জাগিয়ে তুলল, কাপ্তান আল-জাবাল এবং তারপর একের পর এক আশপাশের গ্রাম দখল হওয়ায় শারা অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। কমান্ড সেন্টার থেকে আলেপ্পোর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোর সঙ্গে শারা নিজে কথা রেডিওতে কথা বলছিলেন। একসময় পশ্চিম ফ্রন্টে অভিযান আটকে যায়, কিন্তু যোদ্ধারা একটি পুরোনো পানির সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আলেপ্পোর পতন হলো। শারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর তাঁর বাহিনী দক্ষিণে মোড় নিল। যখন হামা পতন হলো, তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিপ্লব জয়ী হবে।’

ওই সূত্র আরও বলেন, ‘কমান্ড সেন্টারে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুই হাত ওপরে তুললেন এবং আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, “সাক্ষী হও, ওহে দামেস্কবাসী! এখানেই ইতিহাস লেখা হচ্ছে! তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন, তারা পরে বললেন যে এটাই ছিল প্রথমবার, যখন তাঁরা তাঁকে এতটা আবেগপ্রবণ হতে দেখেছেন।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ–সম্পাদক আব্দুর রহমান

গত এপ্রিল মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে। যে ঘোষণা অস্থির করে তোলে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তারপর বেশিরভাগ শুল্ক বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন ট্রাম্প।

০১ আগস্ট ২০২৫

চার দশক পুরোনো মৌলিক নকশার ওপর দাঁড়ানো হলেও এর পরিমার্জিত সংস্করণ এখনো বহু দেশের আকাশ–রক্ষণে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমানটি মূলত চতুর্থ প্রজন্মের, তবে উন্নত রাডার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, সুপার ক্রুজ ক্ষমতা এবং আধুনিক অ্যাভিওনিক্স যোগ হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ৫

১৩ মিনিট আগে

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৮ ঘণ্টা আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক