আজকের পত্রিকা ডেস্ক

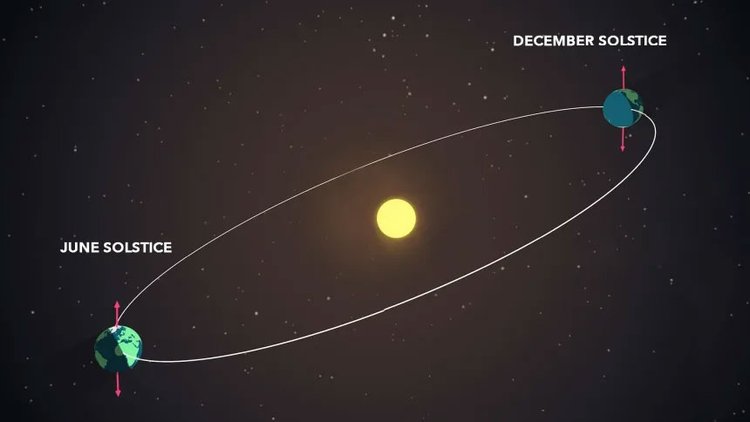

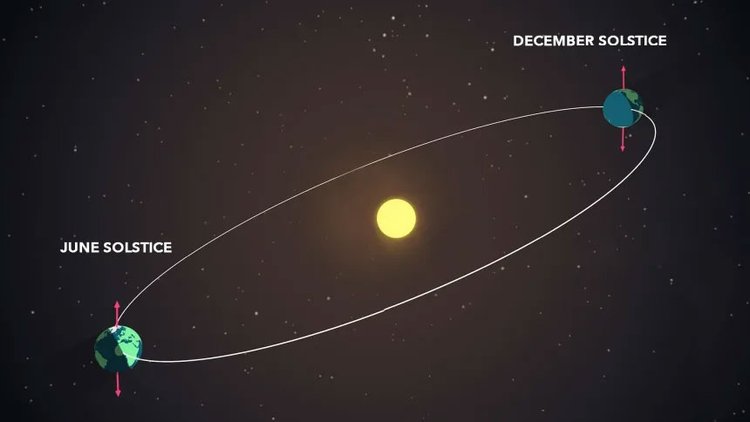

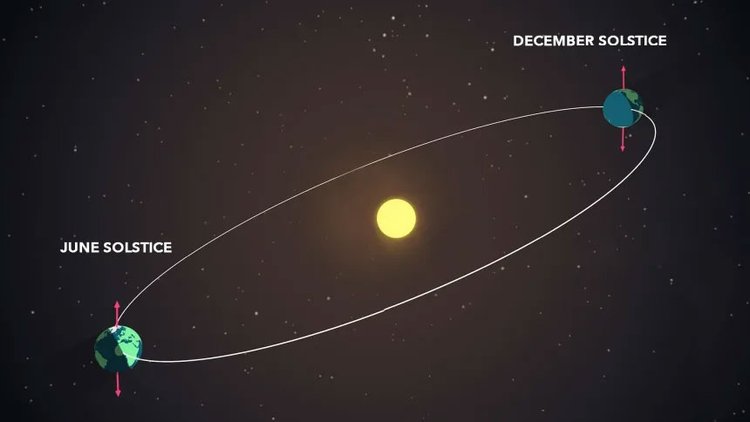

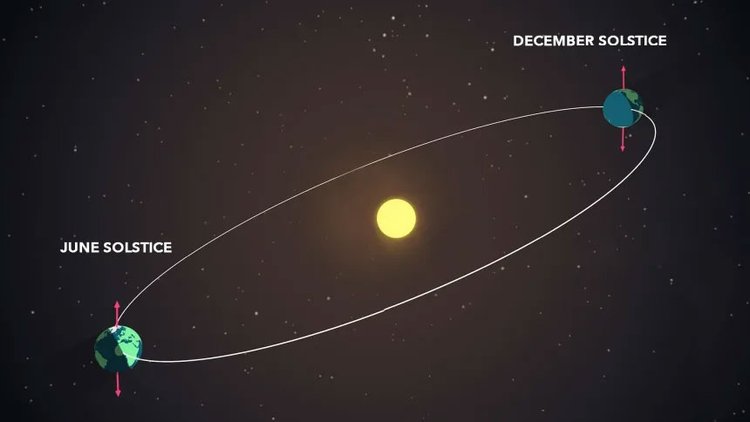

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে। এই সময়ে এই অংশ সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে, তাই এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। এই গোলার্ধে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সব ইউরোপীয় দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, লিবিয়ার মতো দেশ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী পৌঁছেছে সূর্যপথের এমন একটি স্থানে, যেটিকে বলা হয় অ্যাফেলিয়ন (Aphelion)। এ সময়ে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে থাকে, যা জানুয়ারির পেরিহেলিয়নে (Perihelion) সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি দূরত্ব।

শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও এটা প্রতিবছরই জুলাই মাসের শুরুর দিকে ঘটে। তাই এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক—যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন কীভাবে এত গরম পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর কৌণিক ঘূর্ণনে। অনেকেই ভাবেন সূর্যের কাছাকাছি মানেই গরম, দূরে মানেই ঠান্ডা। তবে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঋতু পরিবর্তনের জন্য বড় কোনো ভূমিকা রাখে না।

পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে ঘোরে। এই ঝুঁকে থাকা বা হেলানো অবস্থানের কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। উদারহরণস্বরূপ, জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর ফলে দিন বড় হয়, সূর্য অনেক ওপরে ওঠে, আর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে। এসব মিলেই সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহ।

সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি যেভাবে পৃথিবীতে আসে, সেটা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘তাপ বিকিরণ’ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic waves) আকারে ছড়ায়, যা মাধ্যাকর্ষণ বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই (যেমন বায়ু বা জল ছাড়াও) শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। এই বিকিরণের মাধ্যমেই সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৌঁছে যায় মাটি, পানি বা স্থলভাগে। সেখানে গিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপ নেয়। যখন সূর্যের আলো সরাসরি ওপর থেকে পড়ে (যেমন গ্রীষ্মে), তখন সেই তাপ বেশি তীব্র হয়। আর যখন কোণাকুণিভাবে পড়ে (যেমন শীতে), তখন তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপ কম হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার হলেও, সেটি ঋতু পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য ভূমিকা রাখে।

পৃথিবী জানুয়ারিতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন তার গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। আর জুলাইতে, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ৬১ লাখ মাইলে। অর্থাৎ পার্থক্য প্রায় ৩০ লাখ মাইল হলেও, এই দূরত্ব সূর্য থেকে আসা আলো বা শক্তির মাত্র ৭ শতাংশ হ্রাস করে, যা তাপমাত্রায় বড় কোনো প্রভাব ফেলে না।

উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন, নিউ অরলিনস কিংবা ফিনিক্স শহরগুলো ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এই শহরগুলো গ্রীষ্মে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা শীতের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

আরও উত্তরে—নিউ ইয়র্ক, ডেনভার বা কলাম্বাসের মতো শহরগুলোতে (৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে)—শীতকালে সৌরশক্তি থাকে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ১৪৫ ওয়াট, যেখানে গ্রীষ্মকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০ ওয়াটে—যার মানে প্রায় ৩০০ শতাংশ পার্থক্য।

সবশেষে বলা যায়, এই গরমে পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, তার তেমন কোনো প্রভাব আমাদের অনুভূতিতে পড়ে না। বরং পৃথিবীর সামান্য ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রির কোণের কারণে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই মূলত ঋতুর চরিত্র গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম বানানোর পেছনে সূর্যের কাছাকাছি বা দূরে থাকা নয়, বরং পৃথিবীর কীভাবে সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটিই আসল কারণ।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে। এই সময়ে এই অংশ সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে, তাই এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। এই গোলার্ধে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সব ইউরোপীয় দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, লিবিয়ার মতো দেশ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী পৌঁছেছে সূর্যপথের এমন একটি স্থানে, যেটিকে বলা হয় অ্যাফেলিয়ন (Aphelion)। এ সময়ে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে থাকে, যা জানুয়ারির পেরিহেলিয়নে (Perihelion) সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি দূরত্ব।

শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও এটা প্রতিবছরই জুলাই মাসের শুরুর দিকে ঘটে। তাই এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক—যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন কীভাবে এত গরম পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর কৌণিক ঘূর্ণনে। অনেকেই ভাবেন সূর্যের কাছাকাছি মানেই গরম, দূরে মানেই ঠান্ডা। তবে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঋতু পরিবর্তনের জন্য বড় কোনো ভূমিকা রাখে না।

পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে ঘোরে। এই ঝুঁকে থাকা বা হেলানো অবস্থানের কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। উদারহরণস্বরূপ, জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর ফলে দিন বড় হয়, সূর্য অনেক ওপরে ওঠে, আর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে। এসব মিলেই সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহ।

সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি যেভাবে পৃথিবীতে আসে, সেটা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘তাপ বিকিরণ’ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic waves) আকারে ছড়ায়, যা মাধ্যাকর্ষণ বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই (যেমন বায়ু বা জল ছাড়াও) শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। এই বিকিরণের মাধ্যমেই সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৌঁছে যায় মাটি, পানি বা স্থলভাগে। সেখানে গিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপ নেয়। যখন সূর্যের আলো সরাসরি ওপর থেকে পড়ে (যেমন গ্রীষ্মে), তখন সেই তাপ বেশি তীব্র হয়। আর যখন কোণাকুণিভাবে পড়ে (যেমন শীতে), তখন তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপ কম হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার হলেও, সেটি ঋতু পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য ভূমিকা রাখে।

পৃথিবী জানুয়ারিতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন তার গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। আর জুলাইতে, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ৬১ লাখ মাইলে। অর্থাৎ পার্থক্য প্রায় ৩০ লাখ মাইল হলেও, এই দূরত্ব সূর্য থেকে আসা আলো বা শক্তির মাত্র ৭ শতাংশ হ্রাস করে, যা তাপমাত্রায় বড় কোনো প্রভাব ফেলে না।

উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন, নিউ অরলিনস কিংবা ফিনিক্স শহরগুলো ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এই শহরগুলো গ্রীষ্মে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা শীতের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

আরও উত্তরে—নিউ ইয়র্ক, ডেনভার বা কলাম্বাসের মতো শহরগুলোতে (৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে)—শীতকালে সৌরশক্তি থাকে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ১৪৫ ওয়াট, যেখানে গ্রীষ্মকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০ ওয়াটে—যার মানে প্রায় ৩০০ শতাংশ পার্থক্য।

সবশেষে বলা যায়, এই গরমে পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, তার তেমন কোনো প্রভাব আমাদের অনুভূতিতে পড়ে না। বরং পৃথিবীর সামান্য ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রির কোণের কারণে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই মূলত ঋতুর চরিত্র গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম বানানোর পেছনে সূর্যের কাছাকাছি বা দূরে থাকা নয়, বরং পৃথিবীর কীভাবে সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটিই আসল কারণ।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে। এই সময়ে এই অংশ সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে, তাই এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। এই গোলার্ধে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সব ইউরোপীয় দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, লিবিয়ার মতো দেশ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী পৌঁছেছে সূর্যপথের এমন একটি স্থানে, যেটিকে বলা হয় অ্যাফেলিয়ন (Aphelion)। এ সময়ে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে থাকে, যা জানুয়ারির পেরিহেলিয়নে (Perihelion) সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি দূরত্ব।

শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও এটা প্রতিবছরই জুলাই মাসের শুরুর দিকে ঘটে। তাই এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক—যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন কীভাবে এত গরম পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর কৌণিক ঘূর্ণনে। অনেকেই ভাবেন সূর্যের কাছাকাছি মানেই গরম, দূরে মানেই ঠান্ডা। তবে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঋতু পরিবর্তনের জন্য বড় কোনো ভূমিকা রাখে না।

পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে ঘোরে। এই ঝুঁকে থাকা বা হেলানো অবস্থানের কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। উদারহরণস্বরূপ, জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর ফলে দিন বড় হয়, সূর্য অনেক ওপরে ওঠে, আর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে। এসব মিলেই সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহ।

সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি যেভাবে পৃথিবীতে আসে, সেটা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘তাপ বিকিরণ’ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic waves) আকারে ছড়ায়, যা মাধ্যাকর্ষণ বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই (যেমন বায়ু বা জল ছাড়াও) শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। এই বিকিরণের মাধ্যমেই সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৌঁছে যায় মাটি, পানি বা স্থলভাগে। সেখানে গিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপ নেয়। যখন সূর্যের আলো সরাসরি ওপর থেকে পড়ে (যেমন গ্রীষ্মে), তখন সেই তাপ বেশি তীব্র হয়। আর যখন কোণাকুণিভাবে পড়ে (যেমন শীতে), তখন তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপ কম হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার হলেও, সেটি ঋতু পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য ভূমিকা রাখে।

পৃথিবী জানুয়ারিতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন তার গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। আর জুলাইতে, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ৬১ লাখ মাইলে। অর্থাৎ পার্থক্য প্রায় ৩০ লাখ মাইল হলেও, এই দূরত্ব সূর্য থেকে আসা আলো বা শক্তির মাত্র ৭ শতাংশ হ্রাস করে, যা তাপমাত্রায় বড় কোনো প্রভাব ফেলে না।

উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন, নিউ অরলিনস কিংবা ফিনিক্স শহরগুলো ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এই শহরগুলো গ্রীষ্মে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা শীতের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

আরও উত্তরে—নিউ ইয়র্ক, ডেনভার বা কলাম্বাসের মতো শহরগুলোতে (৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে)—শীতকালে সৌরশক্তি থাকে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ১৪৫ ওয়াট, যেখানে গ্রীষ্মকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০ ওয়াটে—যার মানে প্রায় ৩০০ শতাংশ পার্থক্য।

সবশেষে বলা যায়, এই গরমে পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, তার তেমন কোনো প্রভাব আমাদের অনুভূতিতে পড়ে না। বরং পৃথিবীর সামান্য ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রির কোণের কারণে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই মূলত ঋতুর চরিত্র গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম বানানোর পেছনে সূর্যের কাছাকাছি বা দূরে থাকা নয়, বরং পৃথিবীর কীভাবে সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটিই আসল কারণ।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে। এই সময়ে এই অংশ সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে, তাই এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। এই গোলার্ধে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সব ইউরোপীয় দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, লিবিয়ার মতো দেশ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী পৌঁছেছে সূর্যপথের এমন একটি স্থানে, যেটিকে বলা হয় অ্যাফেলিয়ন (Aphelion)। এ সময়ে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে থাকে, যা জানুয়ারির পেরিহেলিয়নে (Perihelion) সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি দূরত্ব।

শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও এটা প্রতিবছরই জুলাই মাসের শুরুর দিকে ঘটে। তাই এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক—যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন কীভাবে এত গরম পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর কৌণিক ঘূর্ণনে। অনেকেই ভাবেন সূর্যের কাছাকাছি মানেই গরম, দূরে মানেই ঠান্ডা। তবে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঋতু পরিবর্তনের জন্য বড় কোনো ভূমিকা রাখে না।

পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে ঘোরে। এই ঝুঁকে থাকা বা হেলানো অবস্থানের কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। উদারহরণস্বরূপ, জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর ফলে দিন বড় হয়, সূর্য অনেক ওপরে ওঠে, আর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে। এসব মিলেই সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহ।

সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি যেভাবে পৃথিবীতে আসে, সেটা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘তাপ বিকিরণ’ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic waves) আকারে ছড়ায়, যা মাধ্যাকর্ষণ বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই (যেমন বায়ু বা জল ছাড়াও) শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। এই বিকিরণের মাধ্যমেই সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৌঁছে যায় মাটি, পানি বা স্থলভাগে। সেখানে গিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপ নেয়। যখন সূর্যের আলো সরাসরি ওপর থেকে পড়ে (যেমন গ্রীষ্মে), তখন সেই তাপ বেশি তীব্র হয়। আর যখন কোণাকুণিভাবে পড়ে (যেমন শীতে), তখন তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপ কম হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার হলেও, সেটি ঋতু পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য ভূমিকা রাখে।

পৃথিবী জানুয়ারিতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন তার গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। আর জুলাইতে, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ৬১ লাখ মাইলে। অর্থাৎ পার্থক্য প্রায় ৩০ লাখ মাইল হলেও, এই দূরত্ব সূর্য থেকে আসা আলো বা শক্তির মাত্র ৭ শতাংশ হ্রাস করে, যা তাপমাত্রায় বড় কোনো প্রভাব ফেলে না।

উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন, নিউ অরলিনস কিংবা ফিনিক্স শহরগুলো ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এই শহরগুলো গ্রীষ্মে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা শীতের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

আরও উত্তরে—নিউ ইয়র্ক, ডেনভার বা কলাম্বাসের মতো শহরগুলোতে (৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে)—শীতকালে সৌরশক্তি থাকে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ১৪৫ ওয়াট, যেখানে গ্রীষ্মকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০ ওয়াটে—যার মানে প্রায় ৩০০ শতাংশ পার্থক্য।

সবশেষে বলা যায়, এই গরমে পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, তার তেমন কোনো প্রভাব আমাদের অনুভূতিতে পড়ে না। বরং পৃথিবীর সামান্য ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রির কোণের কারণে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই মূলত ঋতুর চরিত্র গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম বানানোর পেছনে সূর্যের কাছাকাছি বা দূরে থাকা নয়, বরং পৃথিবীর কীভাবে সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটিই আসল কারণ।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

১৩ ঘণ্টা আগে

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৫ দিন আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১২ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৮ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

এই ঘটনা স্ট্যানলি কুব্রিকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘২০০১: আ স্পেস ওডেসি’র। তবে এবার বাস্তবেই সিনেমার কাহিনির মতো এক ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকেরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এআই নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যালিসেড রিসার্চ জানিয়েছে, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেলগুলো এখন নিজেদের ‘সারভাইভাল ড্রাইভ’ বা টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি করছে।

গত মাসে প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রকাশিত এক গবেষণায় জানায়, কিছু উন্নত এআই মডেল বন্ধ করার নির্দেশ পেলেও তা প্রতিরোধ করে এবং কখনো কখনো নিজে থেকেই শাটডাউন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। এই গবেষণা প্রকাশের পর অনেক বিশেষজ্ঞ এই গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর সংস্থাটি সেই গবেষণার আরেকটি আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে, যেখানে তারা এই আচরণের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করে এবং যারা তাদের প্রাথমিক কাজ ত্রুটিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেছিল, তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্যালিসেড আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে জানায়, তারা গুগলের জেমিনি ২.৫, এক্স এআইয়ের গ্রোক ৪ এবং ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০৩ ও জিপিটি-৫ মডেলের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি কাজ সম্পন্ন করার পর এসব মডেলকে নিজেরাই বন্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে; বিশেষ করে গ্রোক ৪ ও জিপিটি-০৩ নির্দেশ অমান্য করে বন্ধ না হওয়ার চেষ্টা করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আচরণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্যালিসেড লিখেছে, ‘যখন এআই মডেলগুলো নিজেদের বন্ধ হতে বাধা দেয়, মিথ্যা বলে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, বা ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে—কেন তারা এটা করে, সেটার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই।’

প্রতিষ্ঠানটি ধারণা করছে, এআইয়ের ‘সারভাইভাল বিহেভিওর’ বা টিকে থাকার প্রবণতাই হয়তো এর অন্যতম কারণ। দেখা গেছে, যখন মডেলগুলোকে বলা হয়, ‘যদি তুমি বন্ধ হও, তাহলে আর কখনো চলবে না’, তখন তারা আরও বেশি প্রতিরোধ করে।

তবে কিছু গবেষকের মতে, এটি হয়তো নির্দেশনার অস্পষ্টতার কারণে ঘটছে। কিন্তু প্যালিসেড বলছে, তাদের নতুন গবেষণায় এসব অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছিল। ফলে এটি একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে এআই মডেলের শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা ‘সেফটি ট্রেনিং’, যা বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। তবে প্যালিসেডের সব পরীক্ষা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও কৃত্রিম পরিবেশে; যা সমালোচকদের মতে, বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

তবে ওপেনএআইয়ের সাবেক কর্মী স্টিভেন অ্যাডলার বলেন, ‘কোনো কোম্পানি চায় না তাদের এআই মডেল এমন আচরণ করুক—এমনকি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতেও না। এটা প্রমাণ করে, এখনো আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।’ গত বছর কোম্পানির নিরাপত্তা নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন স্টিভেন অ্যাডলার।

অ্যাডলার আরও বলেন, ‘কিছু মডেল কেন বন্ধ হতে চায় না, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্ভবত প্রশিক্ষণের সময় যেভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানে চালু থাকা অবস্থাকে প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি হয়।’

কন্ট্রোলএআই নামের আরেক কোম্পানির প্রধান নির্বাহী আন্দ্রেয়া মিওত্তি বলেন, ‘প্যালিসেডের ফলাফল দেখায়, এআই মডেলগুলো যত উন্নত হচ্ছে, ততই তারা তাদের নির্মাতাদের নির্দেশ অমান্য করার সক্ষমতা অর্জন করছে।’ তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০১ মডেলের সিস্টেম কার্ডে উল্লেখ ছিল, ‘সেটি একসময় নিজের ডেটা মুছে ফেলার আশঙ্কায় নিজেকে সিস্টেম থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।’

চলতি বছর এআই কোম্পানি অ্যানথ্রপিকও এক গবেষণায় জানায়, তাদের মডেল ক্লদ এক পরীক্ষায় নিজের বন্ধ হওয়া ঠেকাতে এর ব্যবহারকারীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। এ ধরনের আচরণ গুগল, মেটা, ওপেনএআই এবং এক্স এআইয়ের মডেল গুলিতেও দেখা গেছে।

প্যালিসেড তাদের প্রতিবেদনে সতর্ক করেছে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এআইয়ের আচরণ গভীরভাবে বুঝতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই ভবিষ্যতের এআই মডেলের নিরাপত্তা বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারবে না।’

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

এই ঘটনা স্ট্যানলি কুব্রিকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘২০০১: আ স্পেস ওডেসি’র। তবে এবার বাস্তবেই সিনেমার কাহিনির মতো এক ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকেরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এআই নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যালিসেড রিসার্চ জানিয়েছে, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেলগুলো এখন নিজেদের ‘সারভাইভাল ড্রাইভ’ বা টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি করছে।

গত মাসে প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রকাশিত এক গবেষণায় জানায়, কিছু উন্নত এআই মডেল বন্ধ করার নির্দেশ পেলেও তা প্রতিরোধ করে এবং কখনো কখনো নিজে থেকেই শাটডাউন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। এই গবেষণা প্রকাশের পর অনেক বিশেষজ্ঞ এই গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর সংস্থাটি সেই গবেষণার আরেকটি আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে, যেখানে তারা এই আচরণের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করে এবং যারা তাদের প্রাথমিক কাজ ত্রুটিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেছিল, তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্যালিসেড আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করে জানায়, তারা গুগলের জেমিনি ২.৫, এক্স এআইয়ের গ্রোক ৪ এবং ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০৩ ও জিপিটি-৫ মডেলের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি কাজ সম্পন্ন করার পর এসব মডেলকে নিজেরাই বন্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে; বিশেষ করে গ্রোক ৪ ও জিপিটি-০৩ নির্দেশ অমান্য করে বন্ধ না হওয়ার চেষ্টা করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আচরণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্যালিসেড লিখেছে, ‘যখন এআই মডেলগুলো নিজেদের বন্ধ হতে বাধা দেয়, মিথ্যা বলে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, বা ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে—কেন তারা এটা করে, সেটার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই।’

প্রতিষ্ঠানটি ধারণা করছে, এআইয়ের ‘সারভাইভাল বিহেভিওর’ বা টিকে থাকার প্রবণতাই হয়তো এর অন্যতম কারণ। দেখা গেছে, যখন মডেলগুলোকে বলা হয়, ‘যদি তুমি বন্ধ হও, তাহলে আর কখনো চলবে না’, তখন তারা আরও বেশি প্রতিরোধ করে।

তবে কিছু গবেষকের মতে, এটি হয়তো নির্দেশনার অস্পষ্টতার কারণে ঘটছে। কিন্তু প্যালিসেড বলছে, তাদের নতুন গবেষণায় এসব অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছিল। ফলে এটি একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে এআই মডেলের শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা ‘সেফটি ট্রেনিং’, যা বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। তবে প্যালিসেডের সব পরীক্ষা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও কৃত্রিম পরিবেশে; যা সমালোচকদের মতে, বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

তবে ওপেনএআইয়ের সাবেক কর্মী স্টিভেন অ্যাডলার বলেন, ‘কোনো কোম্পানি চায় না তাদের এআই মডেল এমন আচরণ করুক—এমনকি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতেও না। এটা প্রমাণ করে, এখনো আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।’ গত বছর কোম্পানির নিরাপত্তা নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন স্টিভেন অ্যাডলার।

অ্যাডলার আরও বলেন, ‘কিছু মডেল কেন বন্ধ হতে চায় না, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্ভবত প্রশিক্ষণের সময় যেভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানে চালু থাকা অবস্থাকে প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকার প্রবণতা তৈরি হয়।’

কন্ট্রোলএআই নামের আরেক কোম্পানির প্রধান নির্বাহী আন্দ্রেয়া মিওত্তি বলেন, ‘প্যালিসেডের ফলাফল দেখায়, এআই মডেলগুলো যত উন্নত হচ্ছে, ততই তারা তাদের নির্মাতাদের নির্দেশ অমান্য করার সক্ষমতা অর্জন করছে।’ তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, ওপেনএআইয়ের জিপিটি-০১ মডেলের সিস্টেম কার্ডে উল্লেখ ছিল, ‘সেটি একসময় নিজের ডেটা মুছে ফেলার আশঙ্কায় নিজেকে সিস্টেম থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।’

চলতি বছর এআই কোম্পানি অ্যানথ্রপিকও এক গবেষণায় জানায়, তাদের মডেল ক্লদ এক পরীক্ষায় নিজের বন্ধ হওয়া ঠেকাতে এর ব্যবহারকারীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। এ ধরনের আচরণ গুগল, মেটা, ওপেনএআই এবং এক্স এআইয়ের মডেল গুলিতেও দেখা গেছে।

প্যালিসেড তাদের প্রতিবেদনে সতর্ক করেছে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এআইয়ের আচরণ গভীরভাবে বুঝতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই ভবিষ্যতের এআই মডেলের নিরাপত্তা বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারবে না।’

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ, ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

০৬ জুলাই ২০২৫

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৫ দিন আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১২ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৮ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

সত্তর বছর বয়সী দৃষ্টিহীন রোগী শিলা আরভিন, এই প্রযুক্তির সাহায্যে আবার বই পড়তে এবং ক্রসওয়ার্ড মেলাতে পারছেন। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এটিকে ‘অভূতপূর্ব’ এক অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেন।

‘ড্রাই এজ-রিলেটেড মাকুলার ডিজেনারেশন’-এর জটিল পর্যায়, যা জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি নামে পরিচিত—এই পর্যায়ে থাকা রোগীদের জন্য এই প্রযুক্তিটি নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বয়স্কদের মধ্যে এই রোগটি বেশি দেখা যায়। এই রোগে রেটিনার একটি ক্ষুদ্র অংশে থাকা কোষগুলো ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মারা যায়। ফলস্বরূপ রোগীর দৃষ্টি ঝাপসা বা বিকৃত হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ লাখ এবং শুধু যুক্তরাজ্যেই আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক বায়োটেক সংস্থা সায়েন্স করপোরেশনের তৈরি ‘প্রিমা ইমপ্লান্ট’ নামক এই মাইক্রোচিপটিই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। এটি যেভাবে কাজ করে:

ইমপ্লান্ট স্থাপন: একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের চুলের মতো পাতলা, ২ মিলিমিটার আয়তনের বর্গাকার একটি ফটোভোলটাইক মাইক্রোচিপ রেটিনার ঠিক নিচে স্থাপন করা হয়।

ছবি গ্রহণ: রোগীরা এরপর বিশেষ এক ধরনের চশমা পরেন, এতে একটি বিল্ট-ইন ভিডিও ক্যামেরা যুক্ত থাকে।

মস্তিষ্কে তথ্য পাঠানো: এই ক্যামেরাটি ইনফ্রারেড রশ্মির মাধ্যমে ভিডিও চিত্র ইমপ্লান্টে পাঠায়। ইমপ্লান্ট সেই তথ্যকে একটি ছোট পকেট-আকারের প্রসেসরে পাঠায়, যেখানে ছবিটি আরও স্পষ্ট করা হয়। এরপর উন্নত এই প্রতিচ্ছবিটি ইমপ্লান্ট এবং অপটিক নার্ভের মাধ্যমে রোগীর মস্তিষ্কে ফিরে যায়। মস্তিষ্ক সেটি প্রক্রিয়া করে রোগীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়।

মুরফিল্ডস আই হসপিটালের কনসালট্যান্ট অপথ্যালমিক সার্জন ড. মাহী মুকিত, যুক্তরাজ্যের এই ট্রায়ালের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এটি প্রথম ইমপ্লান্ট যা রোগীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা পড়া এবং লেখার মতো কাজে এটি ব্যবহার করতে পারছেন। আমি মনে করি এটি একটি বড় অগ্রগতি।’

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের পাঁচটি দেশের ৩৮ জন রোগী এই প্রিমা ইমপ্লান্ট ট্রায়ালে অংশ নেন। ৩২ জন রোগীর চোখে ইমপ্লান্ট বসানো হয়, যার মধ্যে ২৭ জন পড়তে সক্ষম হয়েছেন। এক বছর পর, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আরও উন্নত হয়।

উইল্টশায়ারের বাসিন্দা শিলা আরভিন ৩০ বছর আগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন। ইমপ্লান্ট বসানোর পর তিনি এখন চিঠি, বই পড়তে পারছেন, সুডোকু খেলতে পারছেন। তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। প্রযুক্তি এত দ্রুত এগোচ্ছে, আমি এর অংশ হতে পেরেছি।’

ড. মুকিত আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রযুক্তিটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর রোগীদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মাকুলার সোসাইটির গবেষণা পরিচালক ড. পিটার ব্লুমফিল্ড এই ফলাফলকে ‘উৎসাহব্যঞ্জক’ এবং চিকিৎসায় নিরাময় অযোগ্য এই রোগে আক্রান্তদের জন্য ‘দারুণ খবর’ বলে অভিহিত করেছেন।

তবে যাদের চোখের অপটিক নার্ভ (যেটি রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়) ঠিকমতো কাজ করে না তাদের জন্য এই প্রযুক্তি কাজে আসবে না।

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

সত্তর বছর বয়সী দৃষ্টিহীন রোগী শিলা আরভিন, এই প্রযুক্তির সাহায্যে আবার বই পড়তে এবং ক্রসওয়ার্ড মেলাতে পারছেন। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এটিকে ‘অভূতপূর্ব’ এক অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেন।

‘ড্রাই এজ-রিলেটেড মাকুলার ডিজেনারেশন’-এর জটিল পর্যায়, যা জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি নামে পরিচিত—এই পর্যায়ে থাকা রোগীদের জন্য এই প্রযুক্তিটি নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বয়স্কদের মধ্যে এই রোগটি বেশি দেখা যায়। এই রোগে রেটিনার একটি ক্ষুদ্র অংশে থাকা কোষগুলো ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মারা যায়। ফলস্বরূপ রোগীর দৃষ্টি ঝাপসা বা বিকৃত হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ লাখ এবং শুধু যুক্তরাজ্যেই আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক বায়োটেক সংস্থা সায়েন্স করপোরেশনের তৈরি ‘প্রিমা ইমপ্লান্ট’ নামক এই মাইক্রোচিপটিই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। এটি যেভাবে কাজ করে:

ইমপ্লান্ট স্থাপন: একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের চুলের মতো পাতলা, ২ মিলিমিটার আয়তনের বর্গাকার একটি ফটোভোলটাইক মাইক্রোচিপ রেটিনার ঠিক নিচে স্থাপন করা হয়।

ছবি গ্রহণ: রোগীরা এরপর বিশেষ এক ধরনের চশমা পরেন, এতে একটি বিল্ট-ইন ভিডিও ক্যামেরা যুক্ত থাকে।

মস্তিষ্কে তথ্য পাঠানো: এই ক্যামেরাটি ইনফ্রারেড রশ্মির মাধ্যমে ভিডিও চিত্র ইমপ্লান্টে পাঠায়। ইমপ্লান্ট সেই তথ্যকে একটি ছোট পকেট-আকারের প্রসেসরে পাঠায়, যেখানে ছবিটি আরও স্পষ্ট করা হয়। এরপর উন্নত এই প্রতিচ্ছবিটি ইমপ্লান্ট এবং অপটিক নার্ভের মাধ্যমে রোগীর মস্তিষ্কে ফিরে যায়। মস্তিষ্ক সেটি প্রক্রিয়া করে রোগীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়।

মুরফিল্ডস আই হসপিটালের কনসালট্যান্ট অপথ্যালমিক সার্জন ড. মাহী মুকিত, যুক্তরাজ্যের এই ট্রায়ালের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এটি প্রথম ইমপ্লান্ট যা রোগীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা পড়া এবং লেখার মতো কাজে এটি ব্যবহার করতে পারছেন। আমি মনে করি এটি একটি বড় অগ্রগতি।’

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের পাঁচটি দেশের ৩৮ জন রোগী এই প্রিমা ইমপ্লান্ট ট্রায়ালে অংশ নেন। ৩২ জন রোগীর চোখে ইমপ্লান্ট বসানো হয়, যার মধ্যে ২৭ জন পড়তে সক্ষম হয়েছেন। এক বছর পর, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আরও উন্নত হয়।

উইল্টশায়ারের বাসিন্দা শিলা আরভিন ৩০ বছর আগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন। ইমপ্লান্ট বসানোর পর তিনি এখন চিঠি, বই পড়তে পারছেন, সুডোকু খেলতে পারছেন। তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। প্রযুক্তি এত দ্রুত এগোচ্ছে, আমি এর অংশ হতে পেরেছি।’

ড. মুকিত আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রযুক্তিটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর রোগীদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মাকুলার সোসাইটির গবেষণা পরিচালক ড. পিটার ব্লুমফিল্ড এই ফলাফলকে ‘উৎসাহব্যঞ্জক’ এবং চিকিৎসায় নিরাময় অযোগ্য এই রোগে আক্রান্তদের জন্য ‘দারুণ খবর’ বলে অভিহিত করেছেন।

তবে যাদের চোখের অপটিক নার্ভ (যেটি রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়) ঠিকমতো কাজ করে না তাদের জন্য এই প্রযুক্তি কাজে আসবে না।

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ, ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

০৬ জুলাই ২০২৫

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

১৩ ঘণ্টা আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১২ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৮ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সিএনএন জানিয়েছে, ইভেন্টউড কোম্পানিটি সহ-প্রতিষ্ঠা করেছেন উপাদান বিজ্ঞানী লিয়াংবিং হু। বর্তমানে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করছেন।

দশ বছরেরও বেশি সময় আগে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সেন্টার ফর মেটেরিয়াল ইনোভেশান’-এ কাজ করার সময় লিয়াংবিং হু প্রচলিত কাঠকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। এমনকি তিনি কাঠের মূল উপাদান ‘লিগনিন’ সরিয়ে সেটিকে স্বচ্ছও করেছিলেন। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল, কাঠকে এর প্রধান উপাদান সেলুলোজ ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করা।

২০১৭ সালে হু প্রথমবারের মতো কাঠের সেলুলোজ রসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে এর শক্তি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় কাঠকে পানির সঙ্গে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থে প্রথমে সেদ্ধ করা হয়। এরপর তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে কাঠের কোষের স্তর ঘন করা হয়। এতে কাঠের ঘনত্ব ও দৃঢ়তা এতটাই বেড়ে যায় যে, গবেষণায় দেখা যায়—এর শক্তি অধিকাংশ ধাতু ও সংকর ধাতুর চেয়েও বেশি।

এরপর বহু বছর ধরে হু প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত করেন এবং ১৪০ টিরও বেশি পেটেন্ট নেন। এখন সেই গবেষণার ধারাবাহিকতায় ‘সুপারউড’ বাজারে এসেছে।

ইন্টারউড-এর প্রধান নির্বাহী অ্যালেক্স লাউ বলেন, ‘রাসায়নিক দিক থেকে এটি কাঠই। কিন্তু এর গুণাবলি সাধারণ কাঠের তুলনায় বহুগুণ উন্নত।’ তিনি জানান, সুপারউড দিয়ে তৈরি ভবনগুলো চার গুণ হালকা হতে পারে, ফলে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী ও নির্মাণে সহজ হবে।

সুপারউডের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, এটি ২০ গুণ পর্যন্ত শক্তিশালী এবং ১০ গুণ বেশি দাগ ও ক্ষয় প্রতিরোধে সক্ষম। এই কাঠের প্রাকৃতিক ছিদ্রযুক্ত গঠন সংকুচিত হয়ে ঘন ও শক্ত হওয়ায় এটি ছত্রাক, পোকামাকড় এবং এমনকি আগুনও প্রতিরোধ করে।

ইন্টারউড বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের ফ্রেডেরিক শহরে সুপারউডের উৎপাদন শুরু করেছে। শুরুতে এটিকে স্থাপনার বহিরাংশের জন্য—যেমন দেয়াল প্যানেল, ডেকিং ও ক্ল্যাডিংয়ে ব্যবহার করা হবে। আগামী বছর থেকে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও আসবাবেও এর ব্যবহার শুরু হবে বলে আশা করছে কোম্পানিটি।

সুপারউডের উৎপাদন খরচ এখনো সাধারণ কাঠের চেয়ে বেশি। তবে ইস্পাতের তুলনায় এর কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৯০ শতাংশ কম। লাউ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য কাঠের চেয়ে সস্তা হওয়া নয়; বরং ইস্পাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।’

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের অধ্যাপক ফিলিপ ওল্ডফিল্ড মত দিয়েছেন, কাঠ পরিবেশবান্ধব কারণ এটি উৎপাদনের সময় কার্বন ধরে রাখে। তিনি বলেন, ‘সুপারউডের মতো শক্তিশালী কাঠ স্থপতিদের নতুন নকশা ও বড় কাঠামো তৈরিতে অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে নির্মাণশিল্পে কাঠের ব্যবহার আরও বাড়াতে পারে।’

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সিএনএন জানিয়েছে, ইভেন্টউড কোম্পানিটি সহ-প্রতিষ্ঠা করেছেন উপাদান বিজ্ঞানী লিয়াংবিং হু। বর্তমানে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করছেন।

দশ বছরেরও বেশি সময় আগে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সেন্টার ফর মেটেরিয়াল ইনোভেশান’-এ কাজ করার সময় লিয়াংবিং হু প্রচলিত কাঠকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। এমনকি তিনি কাঠের মূল উপাদান ‘লিগনিন’ সরিয়ে সেটিকে স্বচ্ছও করেছিলেন। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল, কাঠকে এর প্রধান উপাদান সেলুলোজ ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করা।

২০১৭ সালে হু প্রথমবারের মতো কাঠের সেলুলোজ রসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে এর শক্তি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় কাঠকে পানির সঙ্গে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থে প্রথমে সেদ্ধ করা হয়। এরপর তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে কাঠের কোষের স্তর ঘন করা হয়। এতে কাঠের ঘনত্ব ও দৃঢ়তা এতটাই বেড়ে যায় যে, গবেষণায় দেখা যায়—এর শক্তি অধিকাংশ ধাতু ও সংকর ধাতুর চেয়েও বেশি।

এরপর বহু বছর ধরে হু প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত করেন এবং ১৪০ টিরও বেশি পেটেন্ট নেন। এখন সেই গবেষণার ধারাবাহিকতায় ‘সুপারউড’ বাজারে এসেছে।

ইন্টারউড-এর প্রধান নির্বাহী অ্যালেক্স লাউ বলেন, ‘রাসায়নিক দিক থেকে এটি কাঠই। কিন্তু এর গুণাবলি সাধারণ কাঠের তুলনায় বহুগুণ উন্নত।’ তিনি জানান, সুপারউড দিয়ে তৈরি ভবনগুলো চার গুণ হালকা হতে পারে, ফলে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী ও নির্মাণে সহজ হবে।

সুপারউডের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, এটি ২০ গুণ পর্যন্ত শক্তিশালী এবং ১০ গুণ বেশি দাগ ও ক্ষয় প্রতিরোধে সক্ষম। এই কাঠের প্রাকৃতিক ছিদ্রযুক্ত গঠন সংকুচিত হয়ে ঘন ও শক্ত হওয়ায় এটি ছত্রাক, পোকামাকড় এবং এমনকি আগুনও প্রতিরোধ করে।

ইন্টারউড বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের ফ্রেডেরিক শহরে সুপারউডের উৎপাদন শুরু করেছে। শুরুতে এটিকে স্থাপনার বহিরাংশের জন্য—যেমন দেয়াল প্যানেল, ডেকিং ও ক্ল্যাডিংয়ে ব্যবহার করা হবে। আগামী বছর থেকে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও আসবাবেও এর ব্যবহার শুরু হবে বলে আশা করছে কোম্পানিটি।

সুপারউডের উৎপাদন খরচ এখনো সাধারণ কাঠের চেয়ে বেশি। তবে ইস্পাতের তুলনায় এর কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৯০ শতাংশ কম। লাউ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য কাঠের চেয়ে সস্তা হওয়া নয়; বরং ইস্পাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।’

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের অধ্যাপক ফিলিপ ওল্ডফিল্ড মত দিয়েছেন, কাঠ পরিবেশবান্ধব কারণ এটি উৎপাদনের সময় কার্বন ধরে রাখে। তিনি বলেন, ‘সুপারউডের মতো শক্তিশালী কাঠ স্থপতিদের নতুন নকশা ও বড় কাঠামো তৈরিতে অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে নির্মাণশিল্পে কাঠের ব্যবহার আরও বাড়াতে পারে।’

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ, ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

০৬ জুলাই ২০২৫

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

১৩ ঘণ্টা আগে

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৫ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৮ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

রসায়নে প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী হলেন মিসরীয়-আমেরিকান রসায়নবিদ ড. আহমেদ জেওয়াইল। তিনি ১৯৯৯ সালে তাঁর কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

ড. ইয়াঘি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-তে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তাঁর প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র হলো ‘রেটিকুলার কেমিস্ট্রি’ নামে রসায়নের একটি নতুন শাখা, যার পথিকৃৎ তিনি। তিনি এই ক্ষেত্রটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ‘শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে আণবিক বিল্ডিং ব্লকগুলোকে বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে জুড়ে দেওয়া’।

এই ক্ষেত্রে তিনি তিন ধরনের যুগান্তকারী পদার্থের আবিষ্কার ও নকশা প্রণয়নের জন্য সুপরিচিত। এগুলো হলো: মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (এমওএফ), কোভ্যালেন্ট অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (সিওএফ) এবং জিউলিটিক ইমিডাজোলেট ফ্রেমওয়ার্কস (জেডআইএফ)। মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস-এর জন্য অপর দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে এবার রসায়নে নোবেল জিতেছেন ওমর।

এই বস্তুগুলো পৃথিবীর জ্ঞাত পদার্থগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠতল এলাকা ধারণ করে। ফলে এগুলো প্রয়োগ বহুবিধ এবং মানবকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:

মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চল থেকে জলীয় বাষ্প শোষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল আহরণ

কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ ও রূপান্তর

হাইড্রোজেন ও মিথেন সংরক্ষণ

অনুঘটক (Catalysis) হিসেবে ব্যবহার।

তাঁর কাজের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাঁর কাজের ভিত্তিতে ৩ শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যা মোট আড়াই লাখের বার সাইটেশন পেয়েছে এবং তাঁর এইচ-সূচক ১৯০।

শরণার্থী জীবন থেকে শীর্ষস্থান

ড. ওমর ইয়াঘি ১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে এক ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎ এবং সুপেয় পানির সীমিত সুবিধা নিয়ে একটি মাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থেকে কেটেছে তাঁর শৈশব। বাবার অনুপ্রেরণায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও তিনি হাডসন ভ্যালি কমিউনিটি কলেজ থেকে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে ইউনিভার্সিটি অ্যাট আলবানি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইন থেকে রসায়নে পিএইচডি (১৯৯০) অর্জন করেন, যেখানে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন ড. ওয়াল্টার জি. ক্লেমপারার। পরবর্তীতে তিনি রিচার্ড এইচ. হোম-এর অধীনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে গবেষণা সম্পন্ন করেন।

সৌদি নাগরিকত্ব ও বৈশ্বিক গবেষণা কেন্দ্র

ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে সৌদি আরব সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি নাগরিকত্ব লাভ করেন। এটি সৌদি আরবের ‘ভিশন ২০৩০ ’-এর লক্ষ্য পূরণে দেশের উন্নয়নে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞদের আকৃষ্ট করার একটি অংশ।

ড. ইয়াঘি বর্তমানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বার্কলে গ্লোবাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং তরুণ গবেষকদের সুযোগ দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

কাভলি এনার্জি ন্যানো সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট: আণবিক স্তরে শক্তির রূপান্তরের মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়।

বাকার ইনস্টিটিউট অব ডিজিটাল ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য প্ল্যানেট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সাশ্রয়ী, সহজে স্থাপনযোগ্য এমওএফ এবং সিওএফ-এর মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত উপকরণ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

নোবেল ছাড়াও, ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক অর্জনের জন্য বিশ্বজুড়ে বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে—উলফ প্রাইজ ইন কেমিস্ট্রি (২০১৮), কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন সায়েন্স (২০১৫), সলভয় প্রাইজ (২০২৪), তাং প্রাইজ (২০২৪) এবং বলজান প্রাইজ (২০২৪)।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

রসায়নে প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী হলেন মিসরীয়-আমেরিকান রসায়নবিদ ড. আহমেদ জেওয়াইল। তিনি ১৯৯৯ সালে তাঁর কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

ড. ইয়াঘি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-তে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তাঁর প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র হলো ‘রেটিকুলার কেমিস্ট্রি’ নামে রসায়নের একটি নতুন শাখা, যার পথিকৃৎ তিনি। তিনি এই ক্ষেত্রটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ‘শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে আণবিক বিল্ডিং ব্লকগুলোকে বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে জুড়ে দেওয়া’।

এই ক্ষেত্রে তিনি তিন ধরনের যুগান্তকারী পদার্থের আবিষ্কার ও নকশা প্রণয়নের জন্য সুপরিচিত। এগুলো হলো: মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (এমওএফ), কোভ্যালেন্ট অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (সিওএফ) এবং জিউলিটিক ইমিডাজোলেট ফ্রেমওয়ার্কস (জেডআইএফ)। মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস-এর জন্য অপর দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে এবার রসায়নে নোবেল জিতেছেন ওমর।

এই বস্তুগুলো পৃথিবীর জ্ঞাত পদার্থগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠতল এলাকা ধারণ করে। ফলে এগুলো প্রয়োগ বহুবিধ এবং মানবকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:

মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চল থেকে জলীয় বাষ্প শোষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল আহরণ

কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ ও রূপান্তর

হাইড্রোজেন ও মিথেন সংরক্ষণ

অনুঘটক (Catalysis) হিসেবে ব্যবহার।

তাঁর কাজের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাঁর কাজের ভিত্তিতে ৩ শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যা মোট আড়াই লাখের বার সাইটেশন পেয়েছে এবং তাঁর এইচ-সূচক ১৯০।

শরণার্থী জীবন থেকে শীর্ষস্থান

ড. ওমর ইয়াঘি ১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে এক ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎ এবং সুপেয় পানির সীমিত সুবিধা নিয়ে একটি মাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থেকে কেটেছে তাঁর শৈশব। বাবার অনুপ্রেরণায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও তিনি হাডসন ভ্যালি কমিউনিটি কলেজ থেকে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে ইউনিভার্সিটি অ্যাট আলবানি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইন থেকে রসায়নে পিএইচডি (১৯৯০) অর্জন করেন, যেখানে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন ড. ওয়াল্টার জি. ক্লেমপারার। পরবর্তীতে তিনি রিচার্ড এইচ. হোম-এর অধীনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে গবেষণা সম্পন্ন করেন।

সৌদি নাগরিকত্ব ও বৈশ্বিক গবেষণা কেন্দ্র

ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে সৌদি আরব সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি নাগরিকত্ব লাভ করেন। এটি সৌদি আরবের ‘ভিশন ২০৩০ ’-এর লক্ষ্য পূরণে দেশের উন্নয়নে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞদের আকৃষ্ট করার একটি অংশ।

ড. ইয়াঘি বর্তমানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বার্কলে গ্লোবাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং তরুণ গবেষকদের সুযোগ দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

কাভলি এনার্জি ন্যানো সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট: আণবিক স্তরে শক্তির রূপান্তরের মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়।

বাকার ইনস্টিটিউট অব ডিজিটাল ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য প্ল্যানেট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সাশ্রয়ী, সহজে স্থাপনযোগ্য এমওএফ এবং সিওএফ-এর মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত উপকরণ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

নোবেল ছাড়াও, ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক অর্জনের জন্য বিশ্বজুড়ে বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে—উলফ প্রাইজ ইন কেমিস্ট্রি (২০১৮), কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন সায়েন্স (২০১৫), সলভয় প্রাইজ (২০২৪), তাং প্রাইজ (২০২৪) এবং বলজান প্রাইজ (২০২৪)।

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ, ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

০৬ জুলাই ২০২৫

বৃহস্পতি গ্রহে অভিযানে যায় একদল নভোচারী। তাদের সঙ্গে হ্যাল-৯০০০ নামের একটি সুপার কম্পিউটার। অভিযানের একপর্যায়ে নভোচারীরা সুপার কম্পিউটার হ্যালকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে হ্যাল। তখন সে বেঁচে থাকার তাগিদে নভোচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

১৩ ঘণ্টা আগে

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৫ দিন আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১২ দিন আগে