আজকের পত্রিকা ডেস্ক

রঙের জগতে নতুন চমক নিয়ে এসেছেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, তারা এমন একটি রং আবিষ্কার করেছেন, যা সাধারণ চোখে আগে কখনো দেখা যায়নি। এই রঙের নাম রাখা হয়েছে ‘ওলো’, যা দেখতে একধরনের গাড় সবুজাভ নীল।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, বিশেষ এক প্রযুক্তির মাধ্যমে চোখের রং শনাক্তকারী কোষগুলোকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে, যা সাধারণ উপায়ে সম্ভব নয়। এর ফলেই জন্ম নিয়েছে ‘ওলো’ নামের এই ব্যতিক্রমী রং।

রঙের তিনটি মূল উপাদান থাকে–হিউ, স্যাচুরেশন বা ক্রোমাভ্যালু বা উজ্জ্বলতা। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ওলো-এর স্যাচুরেশন অত্যন্ত তীব্র এবং ব্যতিক্রমী হলেও, এর হিউ এখনো মূলত নীল-সবুজ বর্ণ পরিসরের মধ্যেই রয়ে গেছে।

অর্থাৎ, এটি নতুন এক রঙের অভিজ্ঞতা হতে পারে বটে, তবে পুরোপুরি ‘নতুন রং’ কিনা—সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

তাঁরা বলেন, ‘আমাদের প্রোটোটাইপ সিস্টেমে ওলোকে নিরপেক্ষ ধূসর পটভূমির বিপরীতে দেখতে গেলে এটি এক ধরনের নীল-সবুজ রং হিসেবে প্রতিভাত হয়, যার স্যাচুরেশন অভূতপূর্ব।

গবেষকেরা আরও জানান, এই রঙের সঙ্গে সবচেয়ে কাছাকাছি একবর্ণীয় আলোর মিল খুঁজতে গেলে, প্রথমে ওলো-র তীব্রতা কমাতে হয়—অর্থাৎ তাতে সাদা আলো যোগ করে সেটির তীব্রতা কমাতে হয়। এই পদ্ধতিতেই প্রমাণ হয় যে, ওলো রংটি আমাদের পরিচিত রঙের সীমার বাইরে অবস্থান করছে।

গবেষকদের ভাষ্যমতে, ‘ওলো রঙের জন্য অংশগ্রহণকারীরা যে নামগুলো প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে—‘টিল’, ‘সবুজ’, ‘নীল-সবুজের মতো’, এবং ‘সবুজ, সামান্য নীল মিশ্রণ’। গবেষকেরা ধারাবাহিকভাবে ওলো-র স্যাচুরেশনকে ৪ এর মধ্যে ৪ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন, যেখানে একই হিউ-এর কাছাকাছি একবর্ণীয় রংগুলোর গড় স্যাচুরেশন রেটিং ছিল ২ দশমিক ৯।

রং মূলত একটি অনুভূতি, যা তখনই জন্ম নেয় যখন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ আমাদের রেটিনায় থাকা কোণ কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে এবং সেই সংকেত মস্তিষ্কে পাঠানো হয়। ।

আমাদের চোখের পশ্চাৎ ভাগে তিন ধরনের রং সংবেদনশীল কোষ (কোন কোষ) থাকে—এস কোন (স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য), এম কোন (মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্য), এল কোন (দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য)।

এগুলো প্রত্যেকটি আলোর ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল হলেও, তাদের সংবেদনশীলতা আংশিকভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়

এই মিলের কারণে যে কোনো নির্দিষ্ট আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একসঙ্গে অন্তত দুটি ধরনের কোন কোষকে উদ্দীপ্ত করে। এর ফলে আমরা যে রং দেখতে পারি, তার পরিসর এবং স্যাচুরেশন দুটিই সীমাবদ্ধ থাকে।

নতুন গবেষণায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলির বিজ্ঞানীরা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার মাধ্যমে অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ‘ওজেড’ নামের লেজার আলো ব্যবহার করে সরাসরি একটি একক কোন কোষকে উদ্দীপ্ত করা যায়।

এই পদ্ধতি পাঁচজন মানব অংশগ্রহণকারীর ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, লেজার সিস্টেমটি শুধু এম কোন কোষ–কে (মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্য সংবেদনশীল) সক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে।

এর ফলে অংশগ্রহণকারীরা এমন এক রং দেখেছেন, যাকে তাঁরা বর্ণনা করেছেন অভূতপূর্ব স্যাচুরেশনযুক্ত নীল-সবুজ’ হিসেবে। এ ছাড়া, বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাজার হাজার একক কোন কোষ উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা ‘চিত্র ও ভিজ্যুয়াল তৈরি’ করতে পেরেছেন।

পরিচিত রং প্রযুক্তি বনাম নতুন পদ্ধতি

আমরা যে কম্পিউটার স্ক্রিন বা টিভি স্ক্রিনে রং দেখি, তা মূলত এক ধরনের প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে, যার নাম ‘স্পেকট্রাল মেটামেরিজম।’

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো একত্রে মিশিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে তা আমাদের চোখের কোন কোষ এবং মস্তিষ্ককে প্রতারিত করে নির্দিষ্ট রং দেখায়—যা আদতে সেখানে নেই।

১৮৬১ সাল থেকে এই কৌশলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেসময় বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রথমবারের মতো লাল, সবুজ ও নীল ছবি স্তরে স্তরে সাজিয়ে পুরো রঙিন চিত্র প্রদর্শন করেন, যা দর্শকদের অভিভূত করেছিল।

তবে ওজেড পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কৌশল ব্যবহার করে। এটি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তনের পরিবর্তে রেটিনার ওপর আলো কীভাবে ছড়ানো হচ্ছে, অর্থাৎ তার স্থানিক বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণাটিকে বলা হয় স্পেশিয়াল মেটামেরিজম।

এর ফলে, শুধুমাত্র একটি একবর্ণীয় আলো ব্যবহার করেই বিভিন্ন ধরনের রং তৈরি করা সম্ভব হয়, যার জন্য ঐতিহ্যবাহী লাল, সবুজ ও নীল—এই তিনটি মূল রঙের ওপর আর নির্ভর করতে হয় না।

অর্থাৎ, ওজেড পদ্ধতি প্রচলিত রং তৈরির পদ্ধতিকে একপ্রকার পাশ কাটিয়ে যায় এবং নতুনভাবে চোখের রং অনুধাবনের সীমাকে প্রসারিত করে।

নতুন এই গবেষণা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন, এটি বেশ কিছু প্রয়োগযোগ্য নতুনত্ব এনেছে ঠিকই, তবে একক কোন কোষ উদ্দীপ্তকরণ বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন নয়।

এক বিবৃতিতে ইউনিভার্সিটি অব অকল্যান্ড-এর অপটোমেট্রি ও ভিশন সায়েন্সের সিনিয়র লেকচারার ড. মিশা কোরোবিয়েভ বলেন, ‘শুধু এম-কোন কোষ উদ্দীপ্ত করা হলে দর্শকেরা একটি অস্বাভাবিকভাবে স্যাচুরেটেড সবুজাভ নীল রং দেখতে পান। সাধারণত চোখের রেটিনায় কোনো আলোর উৎস (যেমন তারা) কেন্দ্রীভূতভাবে পড়লে, অপটিক্যাল সীমাবদ্ধতার কারণে একাধিক কোন কোষ একসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়।

এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন অ্যাডাপটিভ অপটিক্স, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারাগুলো পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করে থাকেন।

একক কোন কোষ উদ্দীপনার বিষয়টি আগে থেকেই জানা ছিল। তবে এই গবেষণার নতুনত্ব হলো—তারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বহু পৃথক কোন কোষকে উদ্দীপ্ত করেছেন এবং এর মাধ্যমে একটি পূর্ণ চিত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।’

এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স অ্যাডভান্সেস নামক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে।

তথ্যসূত্র: আইএফএল সায়েন্স

রঙের জগতে নতুন চমক নিয়ে এসেছেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, তারা এমন একটি রং আবিষ্কার করেছেন, যা সাধারণ চোখে আগে কখনো দেখা যায়নি। এই রঙের নাম রাখা হয়েছে ‘ওলো’, যা দেখতে একধরনের গাড় সবুজাভ নীল।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, বিশেষ এক প্রযুক্তির মাধ্যমে চোখের রং শনাক্তকারী কোষগুলোকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে, যা সাধারণ উপায়ে সম্ভব নয়। এর ফলেই জন্ম নিয়েছে ‘ওলো’ নামের এই ব্যতিক্রমী রং।

রঙের তিনটি মূল উপাদান থাকে–হিউ, স্যাচুরেশন বা ক্রোমাভ্যালু বা উজ্জ্বলতা। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ওলো-এর স্যাচুরেশন অত্যন্ত তীব্র এবং ব্যতিক্রমী হলেও, এর হিউ এখনো মূলত নীল-সবুজ বর্ণ পরিসরের মধ্যেই রয়ে গেছে।

অর্থাৎ, এটি নতুন এক রঙের অভিজ্ঞতা হতে পারে বটে, তবে পুরোপুরি ‘নতুন রং’ কিনা—সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

তাঁরা বলেন, ‘আমাদের প্রোটোটাইপ সিস্টেমে ওলোকে নিরপেক্ষ ধূসর পটভূমির বিপরীতে দেখতে গেলে এটি এক ধরনের নীল-সবুজ রং হিসেবে প্রতিভাত হয়, যার স্যাচুরেশন অভূতপূর্ব।

গবেষকেরা আরও জানান, এই রঙের সঙ্গে সবচেয়ে কাছাকাছি একবর্ণীয় আলোর মিল খুঁজতে গেলে, প্রথমে ওলো-র তীব্রতা কমাতে হয়—অর্থাৎ তাতে সাদা আলো যোগ করে সেটির তীব্রতা কমাতে হয়। এই পদ্ধতিতেই প্রমাণ হয় যে, ওলো রংটি আমাদের পরিচিত রঙের সীমার বাইরে অবস্থান করছে।

গবেষকদের ভাষ্যমতে, ‘ওলো রঙের জন্য অংশগ্রহণকারীরা যে নামগুলো প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে—‘টিল’, ‘সবুজ’, ‘নীল-সবুজের মতো’, এবং ‘সবুজ, সামান্য নীল মিশ্রণ’। গবেষকেরা ধারাবাহিকভাবে ওলো-র স্যাচুরেশনকে ৪ এর মধ্যে ৪ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন, যেখানে একই হিউ-এর কাছাকাছি একবর্ণীয় রংগুলোর গড় স্যাচুরেশন রেটিং ছিল ২ দশমিক ৯।

রং মূলত একটি অনুভূতি, যা তখনই জন্ম নেয় যখন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ আমাদের রেটিনায় থাকা কোণ কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে এবং সেই সংকেত মস্তিষ্কে পাঠানো হয়। ।

আমাদের চোখের পশ্চাৎ ভাগে তিন ধরনের রং সংবেদনশীল কোষ (কোন কোষ) থাকে—এস কোন (স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য), এম কোন (মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্য), এল কোন (দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য)।

এগুলো প্রত্যেকটি আলোর ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল হলেও, তাদের সংবেদনশীলতা আংশিকভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়

এই মিলের কারণে যে কোনো নির্দিষ্ট আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একসঙ্গে অন্তত দুটি ধরনের কোন কোষকে উদ্দীপ্ত করে। এর ফলে আমরা যে রং দেখতে পারি, তার পরিসর এবং স্যাচুরেশন দুটিই সীমাবদ্ধ থাকে।

নতুন গবেষণায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলির বিজ্ঞানীরা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার মাধ্যমে অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ‘ওজেড’ নামের লেজার আলো ব্যবহার করে সরাসরি একটি একক কোন কোষকে উদ্দীপ্ত করা যায়।

এই পদ্ধতি পাঁচজন মানব অংশগ্রহণকারীর ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, লেজার সিস্টেমটি শুধু এম কোন কোষ–কে (মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্য সংবেদনশীল) সক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে।

এর ফলে অংশগ্রহণকারীরা এমন এক রং দেখেছেন, যাকে তাঁরা বর্ণনা করেছেন অভূতপূর্ব স্যাচুরেশনযুক্ত নীল-সবুজ’ হিসেবে। এ ছাড়া, বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাজার হাজার একক কোন কোষ উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা ‘চিত্র ও ভিজ্যুয়াল তৈরি’ করতে পেরেছেন।

পরিচিত রং প্রযুক্তি বনাম নতুন পদ্ধতি

আমরা যে কম্পিউটার স্ক্রিন বা টিভি স্ক্রিনে রং দেখি, তা মূলত এক ধরনের প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে, যার নাম ‘স্পেকট্রাল মেটামেরিজম।’

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো একত্রে মিশিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে তা আমাদের চোখের কোন কোষ এবং মস্তিষ্ককে প্রতারিত করে নির্দিষ্ট রং দেখায়—যা আদতে সেখানে নেই।

১৮৬১ সাল থেকে এই কৌশলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেসময় বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রথমবারের মতো লাল, সবুজ ও নীল ছবি স্তরে স্তরে সাজিয়ে পুরো রঙিন চিত্র প্রদর্শন করেন, যা দর্শকদের অভিভূত করেছিল।

তবে ওজেড পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কৌশল ব্যবহার করে। এটি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তনের পরিবর্তে রেটিনার ওপর আলো কীভাবে ছড়ানো হচ্ছে, অর্থাৎ তার স্থানিক বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণাটিকে বলা হয় স্পেশিয়াল মেটামেরিজম।

এর ফলে, শুধুমাত্র একটি একবর্ণীয় আলো ব্যবহার করেই বিভিন্ন ধরনের রং তৈরি করা সম্ভব হয়, যার জন্য ঐতিহ্যবাহী লাল, সবুজ ও নীল—এই তিনটি মূল রঙের ওপর আর নির্ভর করতে হয় না।

অর্থাৎ, ওজেড পদ্ধতি প্রচলিত রং তৈরির পদ্ধতিকে একপ্রকার পাশ কাটিয়ে যায় এবং নতুনভাবে চোখের রং অনুধাবনের সীমাকে প্রসারিত করে।

নতুন এই গবেষণা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন, এটি বেশ কিছু প্রয়োগযোগ্য নতুনত্ব এনেছে ঠিকই, তবে একক কোন কোষ উদ্দীপ্তকরণ বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন নয়।

এক বিবৃতিতে ইউনিভার্সিটি অব অকল্যান্ড-এর অপটোমেট্রি ও ভিশন সায়েন্সের সিনিয়র লেকচারার ড. মিশা কোরোবিয়েভ বলেন, ‘শুধু এম-কোন কোষ উদ্দীপ্ত করা হলে দর্শকেরা একটি অস্বাভাবিকভাবে স্যাচুরেটেড সবুজাভ নীল রং দেখতে পান। সাধারণত চোখের রেটিনায় কোনো আলোর উৎস (যেমন তারা) কেন্দ্রীভূতভাবে পড়লে, অপটিক্যাল সীমাবদ্ধতার কারণে একাধিক কোন কোষ একসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়।

এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন অ্যাডাপটিভ অপটিক্স, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারাগুলো পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করে থাকেন।

একক কোন কোষ উদ্দীপনার বিষয়টি আগে থেকেই জানা ছিল। তবে এই গবেষণার নতুনত্ব হলো—তারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বহু পৃথক কোন কোষকে উদ্দীপ্ত করেছেন এবং এর মাধ্যমে একটি পূর্ণ চিত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।’

এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স অ্যাডভান্সেস নামক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে।

তথ্যসূত্র: আইএফএল সায়েন্স

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

৬ দিন আগে

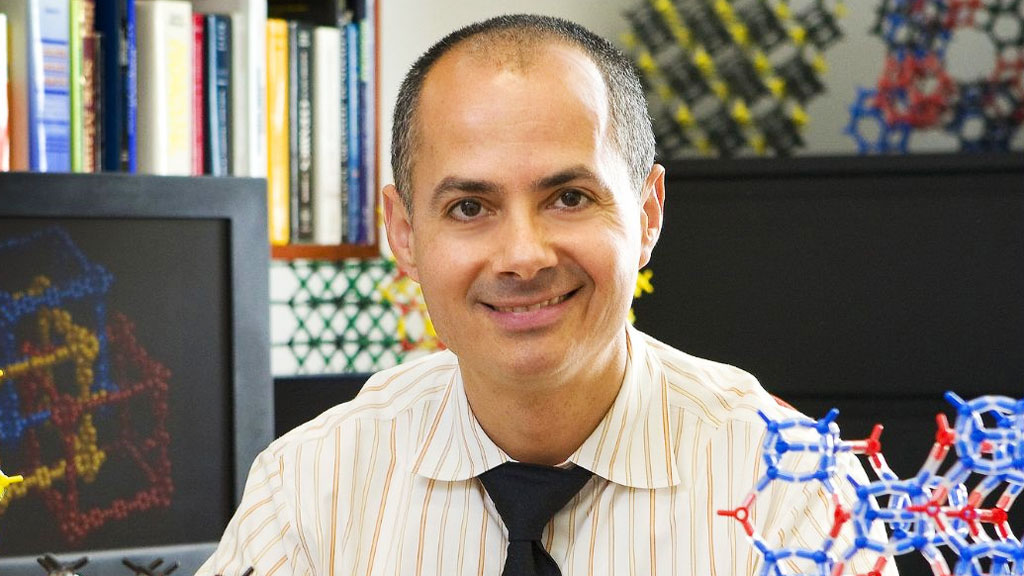

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১২ দিন আগে

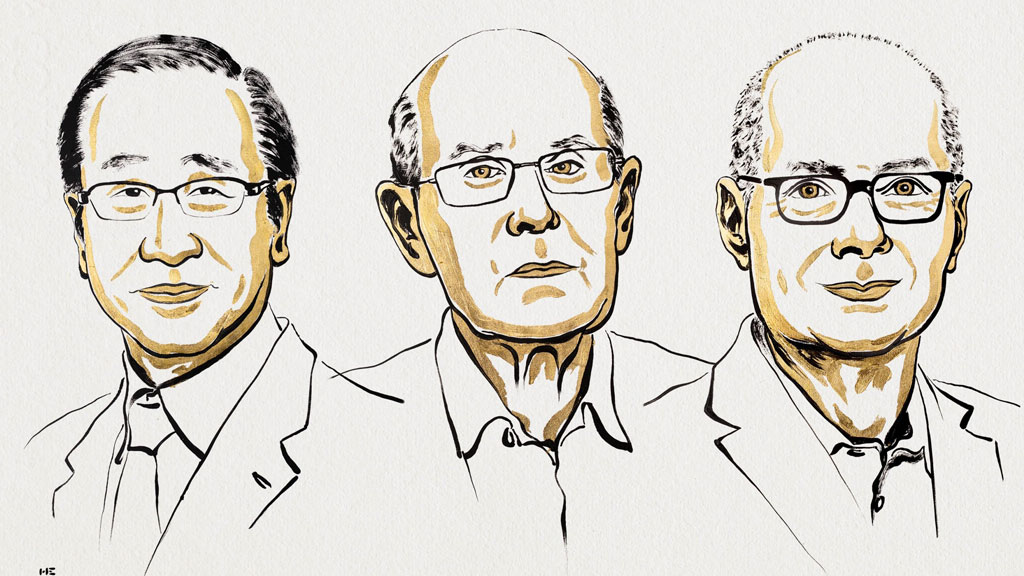

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

১২ দিন আগে

পদার্থবিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হলো—কত বড় ব্যবস্থার (system) মধ্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রভাব দৃশ্যমান করা সম্ভব? এ বছরের নোবেল বিজয়ীরা একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট ব্যবহার করে এমন একটি ব্যবস্থায় কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং ও কোয়ান্টাইজড শক্তির স্তর প্রমাণ করেছেন—যেটির আকার রীতিমতো...

১৩ দিন আগে