রবীন্দ্রজয়ন্তী

জাহীদ রেজা নূর

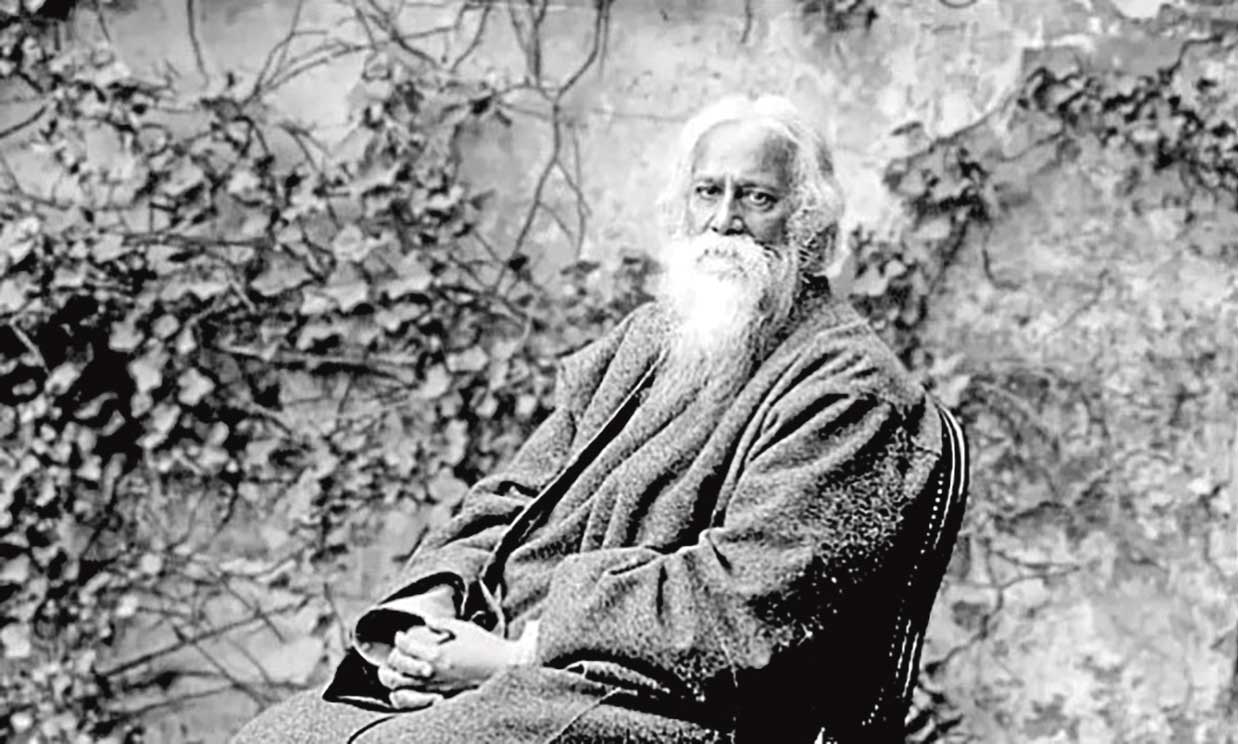

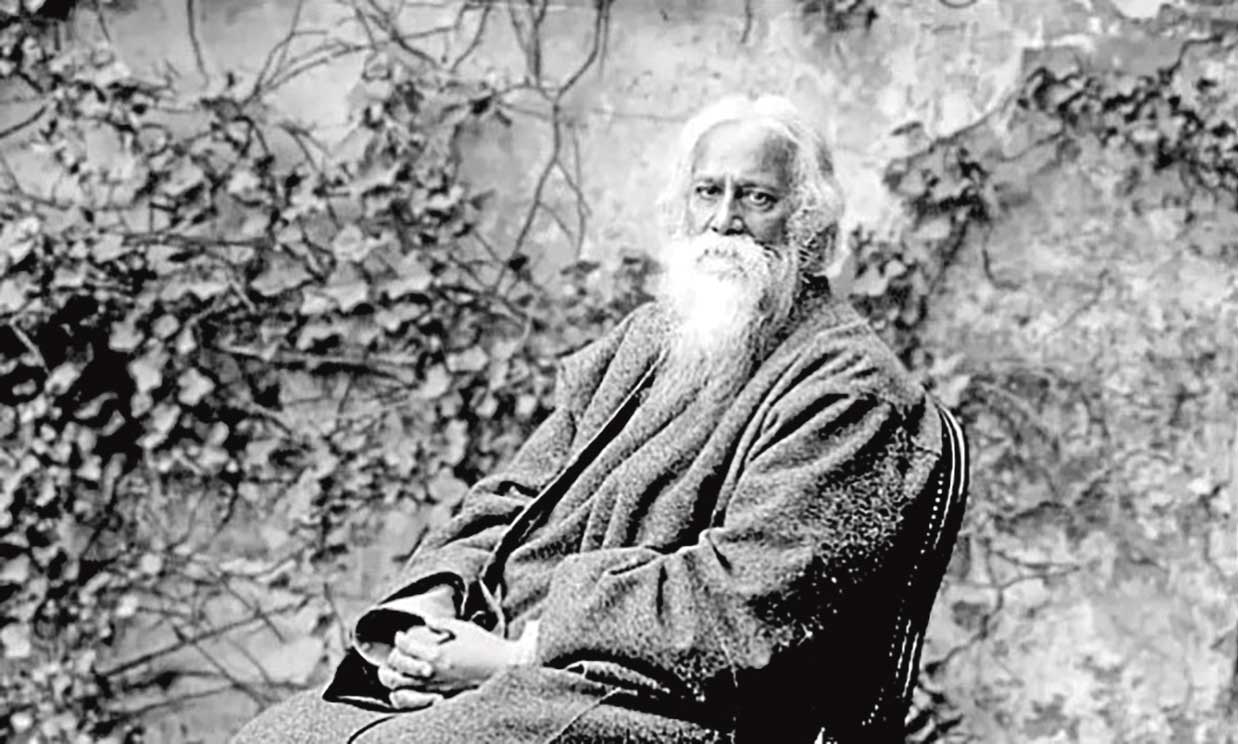

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বাংলাভাষী মানুষের পরম সৌভাগ্য, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রুচি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি আর আছে? শিল্প-সাহিত্যে আমাদের যেটুকু অর্জন, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁকে গ্রহণ করার জন্য যে মন ও রুচি লাগে, তা অনেক সময়ই অনেকের মধ্যে তৈরি হয় না, ফলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অকারণ বিতর্ক তুলে মজা পায় একশ্রেণির মানুষ।

দুদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ মার খেয়েছেন। একদিকে রয়েছে রবীন্দ্রবিদ্বেষী অংশ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথে অন্ধবিশ্বাসীর দল। দুদিকে বিভক্ত দুই দলের একদল রবীন্দ্রনাথকে দানবরূপে দেখাতে চাইছে, অন্য দল তাঁকে বানাতে চাইছে পয়গম্বর। এই টানাপোড়েনে বাংলা সাহিত্যের সেরা মানুষটি হচ্ছেন ক্ষতবিক্ষত। সাহিত্যে যাঁদের অনুরাগ, তাঁরা জানেন, জীবনভর সাহিত্যেই সমর্পিত থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর অন্য যে কাজগুলো করেছেন, সেগুলোও শৈল্পিক হয়ে উঠেছে তাঁর বিশাল পর্যবেক্ষণ শক্তির সহজ অনুবাদে।

কথাগুলো বলছি এ রকম এক সময়ে, যখন ইতিহাস নিয়েও নানা নতুন বয়ান তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক তো আজকের নয়। বাঙালি মুসলমান বহুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করবে কি করবে না, তা নিয়ে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মুসলমানকে জয় করতে পারলেন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি মুসলমানের আগ্রহ জেগে ওঠার কারণে। ভাষা আন্দোলন তাতে জলসিঞ্চন করেছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমানের ছিল প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহের পেছনে বৈষয়িক কারণটাই ছিল মুখ্য। হিন্দু জমিদারেরা এই অঞ্চল থেকে চলে গেলে বাঙালি মুসলমানের হাতে আসবে অর্থনৈতিক শক্তি—এই ছিল মূল বিষয়। ধর্মীয় সাদৃশ্য পরের ব্যাপার। অর্থনৈতিক ভাবনা থেকেই মূলত বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানের কাছে নিজেদের সমর্পিত করেছিল একটা অযৌক্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে। মুসলমান মাত্রেই যে ভাই-ভাই নয়, বরং রাজনৈতিক পাশাখেলায় শাসক-শোষক হওয়ার জন্য ধর্ম-বর্ণ-জাতি পরিচয় যে কোনো ব্যাপার নয়, এ কথা বোঝার জন্য বাঙালিকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। বাঙালি মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তান নামক তার ভাই-বেরাদারদের কাছ থেকে ইংরেজদের মতো একই রকম আচরণ পাওয়া শুরু করার পর পরই সেটা বুঝতে পেরেছিল। এই জায়গায় এসেই ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যে আগ্রহ জন্মেছিল সামগ্রিকভাবে এই পূর্ববঙ্গে, তাতেই যেন জীবিত হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২. বিস্ময়কর সত্য হলো, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া সাহিত্যিক বলে অগ্রাহ্য করেছিল সাম্যবাদীরাও। সাম্যবাদীরা নেতাকে মান্য করে। যদি সোভিয়েত বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন লিয়েফ তলস্তোয়কে ‘রুশ বিপ্লবের আয়না’ না বলতেন, তাহলে কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত এলিটরা কবেই তলস্তোয়কে বুর্জোয়া হিসেবে নিক্ষেপ করতেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে! লেনিন বাঁচিয়ে দিলেন রুশ সাহিত্যের অন্যতম সেরা লেখককে। এবং তাতে রুশ সাহিত্যও বেঁচে গেল। বেঁচে গেলেন পুশকিন, লেরমন্তভ, গোগল, দস্তইয়েফস্কি, তলস্তোয়, চেখভ। বিপ্লবের আগে তাঁদের জন্ম, বিপ্লবের আগেই তাঁরা মারা গেছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে তাঁরা যেভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তাঁকে কি ফেলে দিতে পারতেন সমাজবিপ্লবের নেতা লেনিন?

রবীন্দ্রনাথের সে সৌভাগ্য হয়নি। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের দ্বন্দ্বের সরাসরি বলি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও ধর্ম নিয়ে নিজের অবস্থান বারে বারে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানরা যে যার মতো করে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে অথবা গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে, ভিন্নধর্মী একজন লেখককে তারা নিজেদের লেখক বলে মনে করবে কেন?

অনেকে দাবি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তো মুসলিমরা প্রায় উঠে আসেনি। যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁরা মোটেই ভাবেন না, যে সমাজটা নিজে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, সে সমাজের কথাই তিনি বলেছেন। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে কখনো কথা বলেননি। ইসলাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক পর্যবেক্ষণ আছে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিয়ে রয়েছে তাঁর ভাবনার প্রকাশ, এগুলো নিবিড়ভাবে দেখলে বোঝা যাবে, সংকটটাকে কতটা নির্মোহভাবে দেখেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গে বসবাসের দিনগুলোকেও দেখতে হবে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে। খেয়াল রাখতে হবে তাঁর সেরা ছোটগল্পগুলোর বেশির ভাগই লেখা হয়েছে এই অঞ্চলে বসবাসের সময়। ভালো কবিতাগুলোও।

সাম্যবাদীদের ভাবনা সোভিয়েত কেউকেটা ঝ্দানভের তৈরি করা সংস্কৃতির বয়ানে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিল যে মার্ক্সীয় সাহিত্য ছাড়া আর কোনো সাহিত্যকে জীবনে ঠাঁই দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। সামন্ত বা বুর্জোয়া বলে সাহিত্যিকদের গায়ে তকমা এঁটে দেওয়া শুরু হয়েছিল। এই অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরের সাহিত্যাঙ্গনেও। আমাদের প্রগতি লেখক সংঘ কিংবা গণনাট্য সংঘও তা থেকে রেহাই পায়নি। সে রকম এক কট্টর সাহিত্য দর্শনে রবীন্দ্রনাথ যে অবহেলিতই থাকবেন, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, তিনি যে অপমানিত হবেন, সেটা নতুন করে বলে দিতে হয় না। সামগ্রিক বিবেচনায় ধর্ম এবং রাজনীতি—এই দুই জায়গা থেকেই বেদম মার খেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

৩. তখনকার মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্বের থাপ্পড়ে রবীন্দ্রনাথের দশা কী হয়েছিল, তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া দরকার। ‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া’ রবীন্দ্রনাথের শরতের গান। সে গানটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এভাবে—গানে উল্লিখিত নৌকাটি হচ্ছে সামন্ততন্ত্র। পাল হলো ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা, নরম ও উদারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের হাওয়া সেই পালকে মন্দ মধুর দোলা দিচ্ছে। ঠিক আছে, এটা না হয় কোনোভাবে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু তারপর? পরের লাইনটার অর্থ কী করা হচ্ছে? ‘দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।’ এর ব্যাখ্যা শুনলে জ্ঞান হারানোও অসম্ভব নয়। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, কার্ল মার্ক্স যে পড়েনি, সে তো কিছুই দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।’ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথকে মুসলিমবিদ্বেষী প্রমাণ করার জন্য এমন এক মিথ্যেকে সামনে নিয়ে আসেন একদল সমালোচক, যা বহু আগেই মীমাংসিত। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন বলে যেসব তথ্য হাজির করার চেষ্টা হয়েছে, তার সবই ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রজা-নিপীড়নসংক্রান্ত তথ্যগুলোও অমূলক। এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুধর্মের প্রতিভূ হিসেবে দাঁড় করিয়ে মুসলমানদের শত্রু প্রমাণিত করতে পারলে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়।

৪. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন। লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের... মুসলমান অংশ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়। (সদুপায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লিখেছেন, ‘আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলো ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখে দুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি, যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোদিনই ক্ষমা করিতে পারিবেন না।’ (ব্যাধি ও তার প্রতিকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধর্মীয় ভেদাভেদ যে জাতির উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়, সেটা রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই তিনি ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন এবং পেয়ে যাচ্ছেন। এইসব তুচ্ছ বাধা তিনি পেরিয়ে যাবেন তাঁর অমর কীর্তির মাধ্যমে। সেখানেই তাঁকে খুঁজতে হবে। রূপনারানের কূলে যেভাবে তিনি জেগে উঠলেন, নিজেকে চিনলেন ‘আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়’, সেভাবেই তাঁকে চিনতে হবে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বাংলাভাষী মানুষের পরম সৌভাগ্য, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রুচি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি আর আছে? শিল্প-সাহিত্যে আমাদের যেটুকু অর্জন, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁকে গ্রহণ করার জন্য যে মন ও রুচি লাগে, তা অনেক সময়ই অনেকের মধ্যে তৈরি হয় না, ফলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অকারণ বিতর্ক তুলে মজা পায় একশ্রেণির মানুষ।

দুদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ মার খেয়েছেন। একদিকে রয়েছে রবীন্দ্রবিদ্বেষী অংশ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথে অন্ধবিশ্বাসীর দল। দুদিকে বিভক্ত দুই দলের একদল রবীন্দ্রনাথকে দানবরূপে দেখাতে চাইছে, অন্য দল তাঁকে বানাতে চাইছে পয়গম্বর। এই টানাপোড়েনে বাংলা সাহিত্যের সেরা মানুষটি হচ্ছেন ক্ষতবিক্ষত। সাহিত্যে যাঁদের অনুরাগ, তাঁরা জানেন, জীবনভর সাহিত্যেই সমর্পিত থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর অন্য যে কাজগুলো করেছেন, সেগুলোও শৈল্পিক হয়ে উঠেছে তাঁর বিশাল পর্যবেক্ষণ শক্তির সহজ অনুবাদে।

কথাগুলো বলছি এ রকম এক সময়ে, যখন ইতিহাস নিয়েও নানা নতুন বয়ান তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক তো আজকের নয়। বাঙালি মুসলমান বহুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করবে কি করবে না, তা নিয়ে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মুসলমানকে জয় করতে পারলেন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি মুসলমানের আগ্রহ জেগে ওঠার কারণে। ভাষা আন্দোলন তাতে জলসিঞ্চন করেছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমানের ছিল প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহের পেছনে বৈষয়িক কারণটাই ছিল মুখ্য। হিন্দু জমিদারেরা এই অঞ্চল থেকে চলে গেলে বাঙালি মুসলমানের হাতে আসবে অর্থনৈতিক শক্তি—এই ছিল মূল বিষয়। ধর্মীয় সাদৃশ্য পরের ব্যাপার। অর্থনৈতিক ভাবনা থেকেই মূলত বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানের কাছে নিজেদের সমর্পিত করেছিল একটা অযৌক্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে। মুসলমান মাত্রেই যে ভাই-ভাই নয়, বরং রাজনৈতিক পাশাখেলায় শাসক-শোষক হওয়ার জন্য ধর্ম-বর্ণ-জাতি পরিচয় যে কোনো ব্যাপার নয়, এ কথা বোঝার জন্য বাঙালিকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। বাঙালি মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তান নামক তার ভাই-বেরাদারদের কাছ থেকে ইংরেজদের মতো একই রকম আচরণ পাওয়া শুরু করার পর পরই সেটা বুঝতে পেরেছিল। এই জায়গায় এসেই ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যে আগ্রহ জন্মেছিল সামগ্রিকভাবে এই পূর্ববঙ্গে, তাতেই যেন জীবিত হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২. বিস্ময়কর সত্য হলো, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া সাহিত্যিক বলে অগ্রাহ্য করেছিল সাম্যবাদীরাও। সাম্যবাদীরা নেতাকে মান্য করে। যদি সোভিয়েত বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন লিয়েফ তলস্তোয়কে ‘রুশ বিপ্লবের আয়না’ না বলতেন, তাহলে কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত এলিটরা কবেই তলস্তোয়কে বুর্জোয়া হিসেবে নিক্ষেপ করতেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে! লেনিন বাঁচিয়ে দিলেন রুশ সাহিত্যের অন্যতম সেরা লেখককে। এবং তাতে রুশ সাহিত্যও বেঁচে গেল। বেঁচে গেলেন পুশকিন, লেরমন্তভ, গোগল, দস্তইয়েফস্কি, তলস্তোয়, চেখভ। বিপ্লবের আগে তাঁদের জন্ম, বিপ্লবের আগেই তাঁরা মারা গেছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে তাঁরা যেভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তাঁকে কি ফেলে দিতে পারতেন সমাজবিপ্লবের নেতা লেনিন?

রবীন্দ্রনাথের সে সৌভাগ্য হয়নি। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের দ্বন্দ্বের সরাসরি বলি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও ধর্ম নিয়ে নিজের অবস্থান বারে বারে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানরা যে যার মতো করে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে অথবা গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে, ভিন্নধর্মী একজন লেখককে তারা নিজেদের লেখক বলে মনে করবে কেন?

অনেকে দাবি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তো মুসলিমরা প্রায় উঠে আসেনি। যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁরা মোটেই ভাবেন না, যে সমাজটা নিজে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, সে সমাজের কথাই তিনি বলেছেন। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে কখনো কথা বলেননি। ইসলাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক পর্যবেক্ষণ আছে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিয়ে রয়েছে তাঁর ভাবনার প্রকাশ, এগুলো নিবিড়ভাবে দেখলে বোঝা যাবে, সংকটটাকে কতটা নির্মোহভাবে দেখেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গে বসবাসের দিনগুলোকেও দেখতে হবে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে। খেয়াল রাখতে হবে তাঁর সেরা ছোটগল্পগুলোর বেশির ভাগই লেখা হয়েছে এই অঞ্চলে বসবাসের সময়। ভালো কবিতাগুলোও।

সাম্যবাদীদের ভাবনা সোভিয়েত কেউকেটা ঝ্দানভের তৈরি করা সংস্কৃতির বয়ানে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিল যে মার্ক্সীয় সাহিত্য ছাড়া আর কোনো সাহিত্যকে জীবনে ঠাঁই দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। সামন্ত বা বুর্জোয়া বলে সাহিত্যিকদের গায়ে তকমা এঁটে দেওয়া শুরু হয়েছিল। এই অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরের সাহিত্যাঙ্গনেও। আমাদের প্রগতি লেখক সংঘ কিংবা গণনাট্য সংঘও তা থেকে রেহাই পায়নি। সে রকম এক কট্টর সাহিত্য দর্শনে রবীন্দ্রনাথ যে অবহেলিতই থাকবেন, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, তিনি যে অপমানিত হবেন, সেটা নতুন করে বলে দিতে হয় না। সামগ্রিক বিবেচনায় ধর্ম এবং রাজনীতি—এই দুই জায়গা থেকেই বেদম মার খেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

৩. তখনকার মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্বের থাপ্পড়ে রবীন্দ্রনাথের দশা কী হয়েছিল, তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া দরকার। ‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া’ রবীন্দ্রনাথের শরতের গান। সে গানটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এভাবে—গানে উল্লিখিত নৌকাটি হচ্ছে সামন্ততন্ত্র। পাল হলো ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা, নরম ও উদারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের হাওয়া সেই পালকে মন্দ মধুর দোলা দিচ্ছে। ঠিক আছে, এটা না হয় কোনোভাবে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু তারপর? পরের লাইনটার অর্থ কী করা হচ্ছে? ‘দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।’ এর ব্যাখ্যা শুনলে জ্ঞান হারানোও অসম্ভব নয়। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, কার্ল মার্ক্স যে পড়েনি, সে তো কিছুই দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।’ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথকে মুসলিমবিদ্বেষী প্রমাণ করার জন্য এমন এক মিথ্যেকে সামনে নিয়ে আসেন একদল সমালোচক, যা বহু আগেই মীমাংসিত। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন বলে যেসব তথ্য হাজির করার চেষ্টা হয়েছে, তার সবই ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রজা-নিপীড়নসংক্রান্ত তথ্যগুলোও অমূলক। এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুধর্মের প্রতিভূ হিসেবে দাঁড় করিয়ে মুসলমানদের শত্রু প্রমাণিত করতে পারলে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়।

৪. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন। লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের... মুসলমান অংশ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়। (সদুপায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লিখেছেন, ‘আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলো ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখে দুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি, যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোদিনই ক্ষমা করিতে পারিবেন না।’ (ব্যাধি ও তার প্রতিকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধর্মীয় ভেদাভেদ যে জাতির উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়, সেটা রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই তিনি ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন এবং পেয়ে যাচ্ছেন। এইসব তুচ্ছ বাধা তিনি পেরিয়ে যাবেন তাঁর অমর কীর্তির মাধ্যমে। সেখানেই তাঁকে খুঁজতে হবে। রূপনারানের কূলে যেভাবে তিনি জেগে উঠলেন, নিজেকে চিনলেন ‘আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়’, সেভাবেই তাঁকে চিনতে হবে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাঁরা সরকার গঠন করলে দেশের অর্থনীতিই হবে তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ দেশের নাগরিকদে

৪ ঘণ্টা আগে

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে আলবদর ঘাতকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মধ্যরাতে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার ও আলবদররা যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল, সিরাজুদ্দীন ছিলেন তার প্রথম শিকার। এরপর তিনি আর ফেরেননি, মরদেহও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলমসৈনিককে

৪ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাপী ১০ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের এ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘আওয়ার এভরিডে অ্যাসেনশিয়ালস’; অর্থাৎ, ‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ কথাটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর কথা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আজ

৪ ঘণ্টা আগে

মোহাম্মদপুরে ৮ ডিসেম্বর সোমবার সকালে খুন হলেন মা ও মেয়ে। দীর্ঘদিন শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করছিলেন, সেই বাড়িতেই গৃহকর্মীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন তাঁরা। ১৪ তলা ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বোরকা পরে এই গৃহকর্মী ঢুকেছিলেন ফ্ল্যাটে, মা

৪ ঘণ্টা আগেসেলিম জাহান

সম্প্রতি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাঁরা সরকার গঠন করলে দেশের অর্থনীতিই হবে তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ দেশের নাগরিকদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি সুসংবাদ। কারণ, দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও অর্থনীতিই হচ্ছে ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। মূল্যস্ফীতি থেকে কর্মহীনতা, সুযোগের অসমতা, উৎপাদন-উপকরণে প্রবেশাধিকারের প্রতিবন্ধকতা, মৌলিক সামাজিক সেবার উন্নত মান, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি হলো আমাদের অর্থনীতির মূল সমস্যা। সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতারা এসব বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের জনালোচনায় রাজনৈতিক বিষয়গুলোই একচেটিয়া প্রাধান্য পেয়ে আসছিল।

শুরুতে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এই অঙ্গীকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গীকারে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পাবে, সেটাও চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উপর্যুক্ত অঙ্গীকার এবং চিহ্নিত অগ্রাধিকারগুলোকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিস্থাপন করতে হবে। তৃতীয়ত, ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ক্ষমতাসীন দলটিকে বাংলাদেশের জন্য মধ্যমেয়াদি একটি অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট সময়রেখায় সম্পন্ন এই রূপরেখা দেশের জনগণকে দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা দেবে। সেই সময়রেখা ধরে প্রতিবছর বিশ্বাসযোগ্য উপাত্তের মাধ্যমে রূপরেখাটির লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতির একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। এতে করে অর্থনৈতিক দিক থেকে জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যাবে।

এই রূপরেখার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা এবং অর্থনীতির ভবিষ্যতের জন্য এ রূপরেখায় কোন কোন বিষয়, সমস্যা এবং অন্তরায়গুলো বিবেচনায় আনা জরুরি। আমার মতে, তিন ধরনের সমস্যা যেমন প্রবহমান, ঘনীভূত এবং আসন্ন সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

বাংলাদেশের প্রবহমান সমস্যাগুলোর শীর্ষে রয়েছে দারিদ্র্য ও অসমতা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিকট অতীতে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অর্জনের অনেকটাই সাম্প্রতিক সময়ে খোয়া গেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সাল—এই ১২ বছরে বাংলাদেশ তার জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩ কোটি ৪৯ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু গত তিন বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যহার আবার ১৮ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে উঠে গেছে। আজকে দেশের ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। গত তিন বছরে ৩০ লাখ লোক দারিদ্র্যের ফাঁদের মধ্যে পড়েছে। আরও ৬ কোটি ২০ লাখ লোক দারিদ্র্য ফাঁদে পড়ার হুমকিতে আছে। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম বাস্তবতা হচ্ছে অসমতা ও বৈষম্য। যেমন দেশের উচ্চতম ২০ শতাংশ পরিবারে অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুমৃত্যুর হার যেখানে হাজারে ২০, সেখানে নিম্নতম ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেই হার হচ্ছে হাজারে ২০ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে যদিও গ্রামে আয় অসমতায় স্থিতিশীল রয়েছে। তবে দেশের শহরাঞ্চলে তা বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয় প্রবহমান সমস্যাটা হচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক সেবার নিম্নমান। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত পরিমাণগত দিক থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেসব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেবার মানে কোনো গুণগত উন্নতি কিংবা পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান কিংবা দক্ষতা অর্জন নয়, বরং সনদপ্রাপ্তিই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কিন্তু উচ্চ মানসম্পন্ন সেবা প্রদান নয়। দুটি খাতেই উচ্চ মানসম্পন্ন সেবাগুলো সংরক্ষিত থাকে ধনিক শ্রেণির জন্য এবং এই জাতীয় বৈষম্যই বাংলাদেশের সমাজে অসমতা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে একটা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় প্রবহমান সমস্যাটা হচ্ছে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে শ্লথগতি। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত কম। অতীতে বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারেনি। ভিয়েতনামের দিকে তাকালেই এ ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি বোঝা যায়। বাংলাদেশে কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত মাত্র ৮ থেকে ৯ শতাংশ, যেখানে নেপালে তা ১৯ শতাংশ এবং ভারতে ১২ শতাংশ। বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই রপ্তানি করের মতো অপ্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভর করেছে এবং সেই নির্ভরতা এখনো প্রত্যক্ষ করের দিকে যায়নি।

বাংলাদেশের ঘনীভূত সমস্যাগুলোর তালিকা বেশ দীর্ঘ। কর্মবিহীন প্রবৃদ্ধি, বিপুল বেকারত্ব, খেলাপি ঋণ, উল্লেখযোগ্য মানব-বঞ্চনা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গেড়ে বসেছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্প খাতে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও, দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১১ লাখ লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই সময়কালে পোশাকশিল্পের রপ্তানি তিন গুণ বেড়েছে, কিন্তু সেখানে কর্মসংস্থান স্থবিরই থেকে গেছে। সরকারি ভাষ্যমতে, দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৩ শতাংশ। তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার দেশের সার্বিক বেকারত্বের হারের দ্বিগুণ। বর্তমানে কর্মবিহীন প্রবৃদ্ধি এবং বেকারত্ব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমস্যা হিসেবে ঘনীভূত হচ্ছে।

দেশের আর্থিক খাত একটি গভীর সংকটের মধ্যে আছে। বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা বর্তমানে ৬ লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকা। বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা সুবিশাল অর্থের কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা এখনো ফিরে আসেনি। দারিদ্র্য-বহির্ভূত মানব-বঞ্চনা আরও তীব্রতর হচ্ছে। প্রায় ১১ কোটি মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির সুবিধা নেই। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে ৪১ শতাংশের জন্মনিবন্ধন হয়নি এবং ৫৯ শতাংশ শিশুর জন্মসনদ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ৫৭ শতাংশ শিশু দশম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। গত ৬ বছরে শিশুশ্রম বেড়ে গেছে ২০১৯ সালের ৬ শতাংশ থেকে ২০২৫ সালের ৯ শতাংশ পর্যন্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৫৬ শতাংশ; যার মানে, ১৮ বছর অনূর্ধ্ব প্রতি দুজন বালিকার মধ্যে একজনকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটও ঘনীভূত হচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নের ওপরে পড়বে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা শুধু অভাবনীয় একটি বাস্তবতাই নয়, বরং ঘনীভূত একটি সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতির আসন্ন সমস্যাগুলো দেশের ভেতর এবং দেশের বাইরে থেকে উদ্ভূত। বহু বছরের ক্রমাগত হ্রাস এবং স্থবিরতার পরে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নারীর প্রজনন হার বেড়ে গেছে। দেশের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়ণের ওপরে এই বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে। এই বৃদ্ধি বাংলাদেশ অর্থনীতিতে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যেমন ইতিমধ্যে ৩ কোটি ৬৬ লাখ মানুষ নিয়ে ঢাকা নগরী জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। রাজধানী ঢাকা তার ধারণক্ষমতার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। বায়ুদূষণ, পয়োনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো সামাজিক সেবাকাঠামো ক্রমান্বয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। মুক্ত মাঠ, পুকুর, জলাশয় হারিয়ে গিয়ে ঢাকা আজ একটি ইট-পাথরের নগরীতে পরিণত হয়েছে। এসবই জনজীবনে আসন্ন এক সংকটের সৃষ্টি করবে। বৈশ্বিক অঙ্গনে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেসব আসন্ন সংকটের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতখানি এবং সেই বিপৎসংকুল পথযাত্রায় বিজ্ঞতা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে সেই বিপদ মোকাবিলা করে সব সংকট উতরে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে কি না।

বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে এই সংকটগুলো তার চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে এবং এগুলোকে তার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপরেখার মধ্যে সন্নিবেশ করতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন দিয়ে সরকার যদি সঠিক পথে এগিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ একটি অর্থনৈতিক পথযাত্রা গড়ে তুলতে পারবে, যেখানে সমতা এবং বৈষম্যহীন একটি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিশ্চিত করে দেশের সব মানুষের সুকল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে। যদি সে ব্যাপারে নবনির্বাচিত সরকার ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটা হবে একটা বিশাল হৃত সুযোগ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে।

সম্প্রতি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাঁরা সরকার গঠন করলে দেশের অর্থনীতিই হবে তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ দেশের নাগরিকদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি সুসংবাদ। কারণ, দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও অর্থনীতিই হচ্ছে ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। মূল্যস্ফীতি থেকে কর্মহীনতা, সুযোগের অসমতা, উৎপাদন-উপকরণে প্রবেশাধিকারের প্রতিবন্ধকতা, মৌলিক সামাজিক সেবার উন্নত মান, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি হলো আমাদের অর্থনীতির মূল সমস্যা। সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতারা এসব বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের জনালোচনায় রাজনৈতিক বিষয়গুলোই একচেটিয়া প্রাধান্য পেয়ে আসছিল।

শুরুতে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এই অঙ্গীকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গীকারে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পাবে, সেটাও চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উপর্যুক্ত অঙ্গীকার এবং চিহ্নিত অগ্রাধিকারগুলোকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিস্থাপন করতে হবে। তৃতীয়ত, ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ক্ষমতাসীন দলটিকে বাংলাদেশের জন্য মধ্যমেয়াদি একটি অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট সময়রেখায় সম্পন্ন এই রূপরেখা দেশের জনগণকে দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা দেবে। সেই সময়রেখা ধরে প্রতিবছর বিশ্বাসযোগ্য উপাত্তের মাধ্যমে রূপরেখাটির লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতির একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। এতে করে অর্থনৈতিক দিক থেকে জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যাবে।

এই রূপরেখার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা এবং অর্থনীতির ভবিষ্যতের জন্য এ রূপরেখায় কোন কোন বিষয়, সমস্যা এবং অন্তরায়গুলো বিবেচনায় আনা জরুরি। আমার মতে, তিন ধরনের সমস্যা যেমন প্রবহমান, ঘনীভূত এবং আসন্ন সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

বাংলাদেশের প্রবহমান সমস্যাগুলোর শীর্ষে রয়েছে দারিদ্র্য ও অসমতা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিকট অতীতে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অর্জনের অনেকটাই সাম্প্রতিক সময়ে খোয়া গেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সাল—এই ১২ বছরে বাংলাদেশ তার জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩ কোটি ৪৯ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু গত তিন বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যহার আবার ১৮ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে উঠে গেছে। আজকে দেশের ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। গত তিন বছরে ৩০ লাখ লোক দারিদ্র্যের ফাঁদের মধ্যে পড়েছে। আরও ৬ কোটি ২০ লাখ লোক দারিদ্র্য ফাঁদে পড়ার হুমকিতে আছে। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম বাস্তবতা হচ্ছে অসমতা ও বৈষম্য। যেমন দেশের উচ্চতম ২০ শতাংশ পরিবারে অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুমৃত্যুর হার যেখানে হাজারে ২০, সেখানে নিম্নতম ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেই হার হচ্ছে হাজারে ২০ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে যদিও গ্রামে আয় অসমতায় স্থিতিশীল রয়েছে। তবে দেশের শহরাঞ্চলে তা বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয় প্রবহমান সমস্যাটা হচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক সেবার নিম্নমান। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত পরিমাণগত দিক থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেসব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেবার মানে কোনো গুণগত উন্নতি কিংবা পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান কিংবা দক্ষতা অর্জন নয়, বরং সনদপ্রাপ্তিই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কিন্তু উচ্চ মানসম্পন্ন সেবা প্রদান নয়। দুটি খাতেই উচ্চ মানসম্পন্ন সেবাগুলো সংরক্ষিত থাকে ধনিক শ্রেণির জন্য এবং এই জাতীয় বৈষম্যই বাংলাদেশের সমাজে অসমতা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে একটা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় প্রবহমান সমস্যাটা হচ্ছে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে শ্লথগতি। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত কম। অতীতে বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারেনি। ভিয়েতনামের দিকে তাকালেই এ ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি বোঝা যায়। বাংলাদেশে কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত মাত্র ৮ থেকে ৯ শতাংশ, যেখানে নেপালে তা ১৯ শতাংশ এবং ভারতে ১২ শতাংশ। বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই রপ্তানি করের মতো অপ্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভর করেছে এবং সেই নির্ভরতা এখনো প্রত্যক্ষ করের দিকে যায়নি।

বাংলাদেশের ঘনীভূত সমস্যাগুলোর তালিকা বেশ দীর্ঘ। কর্মবিহীন প্রবৃদ্ধি, বিপুল বেকারত্ব, খেলাপি ঋণ, উল্লেখযোগ্য মানব-বঞ্চনা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গেড়ে বসেছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্প খাতে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও, দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১১ লাখ লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই সময়কালে পোশাকশিল্পের রপ্তানি তিন গুণ বেড়েছে, কিন্তু সেখানে কর্মসংস্থান স্থবিরই থেকে গেছে। সরকারি ভাষ্যমতে, দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৩ শতাংশ। তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার দেশের সার্বিক বেকারত্বের হারের দ্বিগুণ। বর্তমানে কর্মবিহীন প্রবৃদ্ধি এবং বেকারত্ব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমস্যা হিসেবে ঘনীভূত হচ্ছে।

দেশের আর্থিক খাত একটি গভীর সংকটের মধ্যে আছে। বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা বর্তমানে ৬ লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকা। বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা সুবিশাল অর্থের কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা এখনো ফিরে আসেনি। দারিদ্র্য-বহির্ভূত মানব-বঞ্চনা আরও তীব্রতর হচ্ছে। প্রায় ১১ কোটি মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির সুবিধা নেই। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে ৪১ শতাংশের জন্মনিবন্ধন হয়নি এবং ৫৯ শতাংশ শিশুর জন্মসনদ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ৫৭ শতাংশ শিশু দশম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। গত ৬ বছরে শিশুশ্রম বেড়ে গেছে ২০১৯ সালের ৬ শতাংশ থেকে ২০২৫ সালের ৯ শতাংশ পর্যন্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৫৬ শতাংশ; যার মানে, ১৮ বছর অনূর্ধ্ব প্রতি দুজন বালিকার মধ্যে একজনকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটও ঘনীভূত হচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নের ওপরে পড়বে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা শুধু অভাবনীয় একটি বাস্তবতাই নয়, বরং ঘনীভূত একটি সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতির আসন্ন সমস্যাগুলো দেশের ভেতর এবং দেশের বাইরে থেকে উদ্ভূত। বহু বছরের ক্রমাগত হ্রাস এবং স্থবিরতার পরে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নারীর প্রজনন হার বেড়ে গেছে। দেশের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়ণের ওপরে এই বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে। এই বৃদ্ধি বাংলাদেশ অর্থনীতিতে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যেমন ইতিমধ্যে ৩ কোটি ৬৬ লাখ মানুষ নিয়ে ঢাকা নগরী জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। রাজধানী ঢাকা তার ধারণক্ষমতার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। বায়ুদূষণ, পয়োনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো সামাজিক সেবাকাঠামো ক্রমান্বয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। মুক্ত মাঠ, পুকুর, জলাশয় হারিয়ে গিয়ে ঢাকা আজ একটি ইট-পাথরের নগরীতে পরিণত হয়েছে। এসবই জনজীবনে আসন্ন এক সংকটের সৃষ্টি করবে। বৈশ্বিক অঙ্গনে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেসব আসন্ন সংকটের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতখানি এবং সেই বিপৎসংকুল পথযাত্রায় বিজ্ঞতা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে সেই বিপদ মোকাবিলা করে সব সংকট উতরে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে কি না।

বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে এই সংকটগুলো তার চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে এবং এগুলোকে তার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপরেখার মধ্যে সন্নিবেশ করতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন দিয়ে সরকার যদি সঠিক পথে এগিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ একটি অর্থনৈতিক পথযাত্রা গড়ে তুলতে পারবে, যেখানে সমতা এবং বৈষম্যহীন একটি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিশ্চিত করে দেশের সব মানুষের সুকল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে। যদি সে ব্যাপারে নবনির্বাচিত সরকার ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটা হবে একটা বিশাল হৃত সুযোগ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে।

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বাংলাভাষী মানুষের পরম সৌভাগ্য, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রুচি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি আর আছে? শিল্প-সাহিত্যে আমাদের যেটুকু অর্জন, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা...

০৮ মে ২০২৫

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে আলবদর ঘাতকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মধ্যরাতে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার ও আলবদররা যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল, সিরাজুদ্দীন ছিলেন তার প্রথম শিকার। এরপর তিনি আর ফেরেননি, মরদেহও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলমসৈনিককে

৪ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাপী ১০ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের এ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘আওয়ার এভরিডে অ্যাসেনশিয়ালস’; অর্থাৎ, ‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ কথাটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর কথা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আজ

৪ ঘণ্টা আগে

মোহাম্মদপুরে ৮ ডিসেম্বর সোমবার সকালে খুন হলেন মা ও মেয়ে। দীর্ঘদিন শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করছিলেন, সেই বাড়িতেই গৃহকর্মীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন তাঁরা। ১৪ তলা ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বোরকা পরে এই গৃহকর্মী ঢুকেছিলেন ফ্ল্যাটে, মা

৪ ঘণ্টা আগেরাহাত মিনহাজ

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে আলবদর ঘাতকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মধ্যরাতে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার ও আলবদররা যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল, সিরাজুদ্দীন ছিলেন তার প্রথম শিকার। এরপর তিনি আর ফেরেননি, মরদেহও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলমসৈনিককে আলবদর ঘাতকেরা যে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেনি, তা অনেক আগেই নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু এরপরও হয়তো এই সাংবাদিক পরিবারের সদস্যরা বছরের পর বছর অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য স্বপ্নে সিরাজুদ্দীন হোসেনের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেছেন। বাড়ির দরজা খুলে রেখেছেন, প্রার্থনা করেছেন, হয়তো মানত করেছেন, সদকা দিয়েছেন, পীর-ফকিরের মাজারে মাথা ঠুকেছেন। আশা—কোনো এক অবিশ্বাস্য বাস্তবতায় সিরাজুদ্দীন ঘরে ফিরবেন। কিন্তু নাহ্, তিনি ফেরেননি!

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কোনো অবস্থাতেই সংবাদপত্র অফিসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হামলা করবে না। এটা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। সিরাজুদ্দীনের ধারণা ভুল ছিল। অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর ইত্তেফাক ভবনে পাকিস্তানিরা দুই দফা গুলিবর্ষণ করে। এতে শহীদ হন সংবাদপত্রটির ক্যানটিন ব্যবস্থাপকের ভাতিজা। এ ছাড়া ২৬ মার্চ সকালে গানপাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অফিস ত্যাগ করেন সিরাজুদ্দীনসহ অন্যরা। এরপর ২১ মে ১৯৭১ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কড়া নজরদারিতে সংবাদপত্রটি আবারও প্রকাশিত হয়। সেনা অধীনে সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না সিরাজুদ্দীন হোসেন। যদিও তিনি বাধ্য হন।

দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রাণভোমরা ছিলেন সিরাজুদ্দীন। ১৯৬৯ সালের ১ জুন আকস্মিকভাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর সংবাদপত্রটির সবকিছু ছিলেন সিরাজুদ্দীন। তাই ১৯৭১ সালের ২১ মে থেকে নতুন করে প্রকাশের সময়ও সংবাদপত্রটির সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন এই সাংবাদিক। এ সময় বলবৎ ছিল ইয়াহিয়া খানের ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি। ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সেন্সরশিপ হাউস এবং সেনাবাহিনীর ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন বিভাগের প্রধান মেজর সিদ্দিক সালিক।

তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমে অভূতপূর্ব সাংবাদিকতা করেছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ইংরেজি ও উর্দু সংবাদপত্রে কিছু সংকটের কথা প্রকাশিত হতো। বাঙালি জাতির মনোবল বাড়াতে এবং যুদ্ধ যে চলছে, সে বিষয়টি তুলে ধরতে সিরাজুদ্দীন এই সংবাদগুলো অনুবাদ করে ইত্তেফাকে প্রকাশ করতেন। লিখেছেন রাজনৈতিক ভাষ্য ও সম্পাদকীয়। যেগুলোর মধ্য দিয়ে কৌশলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সলতেটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এই সাংবাদিক; যা আধুনিক সংঘাতসংক্রান্ত সাংবাদিকতার বিশেষ পাঠ হতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাকের পাতায় সিরাজুদ্দীনের লেখা ‘এত দিনে’ শিরোনামের সম্পাদকীয়টি ছাপা হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। যে কালরাতে ঘাতকেরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিল পরিবারের কাছ থেকে। ‘এত দিনে’ শিরোনামের সেই লেখায় ছিল বাংলাদেশ ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা বিশ্লেষণ। ক্ষমতাধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার বুকে যে ঘৃণ্য হামলা শুরু করেছিল, তাতে হায়েনাদের প্রধান সম্বল ছিল আমেরিকান এম-২৪ ট্যাংক। শুধু তা-ই নয়, বাঙালি জাতির ন্যায়সংগত মুক্তিসংগ্রামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে নিশ্চুপ ছিল। গণহত্যার প্রশ্নেও টুঁ শব্দ করেনি নিক্সন-কিসিঞ্জারের প্রশাসন। কিন্তু ৩ ডিসেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। পাকিস্তানের পরাজয় যখন সন্নিকটে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা সরব হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বৈত নীতি নিয়েই ছিল ‘এত দিনে’।

এই সম্পাদকীয়তে সিরাজুদ্দীন হোসেন লিখেছেন, ‘বিপন্ন মানবতার স্বার্থে যে সমস্যার আশু সমাধান যখন অপরিহার্য ছিল, তখনো বৃহৎ শক্তিসমূহকে ‘ঘরোয়া ব্যাপার’, ‘অভ্যন্তরীণ ব্যাপার’ ইত্যাদি বাগ্বিতণ্ডায় ধূম্রজাল তুলিয়া সমস্যার মানবিক দিকটি চাপা দিয়া পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো, আরো জটিল করিয়া তুলিতেই দেখা গিয়াছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা কী, প্রকৃত পরিস্থিতিই বা কী, তাহা যে তাহাদের অজানা ছিল তাহাও নয়।’ একেবারে যথাযথ বিশ্লেষণ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের পতন ঠেকানো। যা করতেই উঠেপড়ে লেগেছিল পাকিস্তানের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

সম্পাদকীয়টিতে পরের দিকে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন তুলে ধরেছেন বাঙালির চাওয়া ও স্বপ্নের কথা। তিনি লিখেছেন, ‘বিন্দুমাত্র বুদ্ধি যাহার ঘটে আছে, তাহার পক্ষে জনগণের স্বার্থ ও জনগণের মানসিক অবস্থা আমলে না আনিয়া কোনো অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা অথবা কোনো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়।’ ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীনতা। যদিও সেই বিষয়টি পাশ কাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ভিন্ন পথে হাঁটছিল। দেশ দুটির অবস্থান ছিল গণতন্ত্রকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত।

সম্পাদকীয়টির শেষ দিকে সিরাজুদ্দীন হোসেন লিখেছেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের প্রশ্নেও বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররা সে মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গতকল্যকার বক্তব্যে অন্তত তাহার কোনই পরিচয় নাই। আর নাই বলিয়াই ঘটনা চলিয়াছে আপন নিয়মে।’ গতকালের বলতে এখানে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ সিনিয়রের আহ্বানকে বুঝিয়েছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এ সময় যেকোনো অবস্থায় একটা যুদ্ধ বিরতিতে পৌঁছাতে মরিয়া ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। কিন্তু যে আহ্বান বা প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত।

এই সম্পাদকীয়তেও একজন দক্ষ সাংবাদিকের মুনশিয়ানা দেখিয়েছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। তিনি যে একজন ‘রাজনৈতিক সাংবাদিক’ ছিলেন, ‘এত দিনে’ সম্পাদকীয়টিতে তারই প্রতিফলন ছিল।

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে আলবদর ঘাতকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মধ্যরাতে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার ও আলবদররা যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল, সিরাজুদ্দীন ছিলেন তার প্রথম শিকার। এরপর তিনি আর ফেরেননি, মরদেহও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলমসৈনিককে আলবদর ঘাতকেরা যে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেনি, তা অনেক আগেই নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু এরপরও হয়তো এই সাংবাদিক পরিবারের সদস্যরা বছরের পর বছর অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য স্বপ্নে সিরাজুদ্দীন হোসেনের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেছেন। বাড়ির দরজা খুলে রেখেছেন, প্রার্থনা করেছেন, হয়তো মানত করেছেন, সদকা দিয়েছেন, পীর-ফকিরের মাজারে মাথা ঠুকেছেন। আশা—কোনো এক অবিশ্বাস্য বাস্তবতায় সিরাজুদ্দীন ঘরে ফিরবেন। কিন্তু নাহ্, তিনি ফেরেননি!

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কোনো অবস্থাতেই সংবাদপত্র অফিসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হামলা করবে না। এটা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। সিরাজুদ্দীনের ধারণা ভুল ছিল। অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর ইত্তেফাক ভবনে পাকিস্তানিরা দুই দফা গুলিবর্ষণ করে। এতে শহীদ হন সংবাদপত্রটির ক্যানটিন ব্যবস্থাপকের ভাতিজা। এ ছাড়া ২৬ মার্চ সকালে গানপাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অফিস ত্যাগ করেন সিরাজুদ্দীনসহ অন্যরা। এরপর ২১ মে ১৯৭১ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কড়া নজরদারিতে সংবাদপত্রটি আবারও প্রকাশিত হয়। সেনা অধীনে সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না সিরাজুদ্দীন হোসেন। যদিও তিনি বাধ্য হন।

দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রাণভোমরা ছিলেন সিরাজুদ্দীন। ১৯৬৯ সালের ১ জুন আকস্মিকভাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর সংবাদপত্রটির সবকিছু ছিলেন সিরাজুদ্দীন। তাই ১৯৭১ সালের ২১ মে থেকে নতুন করে প্রকাশের সময়ও সংবাদপত্রটির সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন এই সাংবাদিক। এ সময় বলবৎ ছিল ইয়াহিয়া খানের ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি। ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সেন্সরশিপ হাউস এবং সেনাবাহিনীর ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন বিভাগের প্রধান মেজর সিদ্দিক সালিক।

তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমে অভূতপূর্ব সাংবাদিকতা করেছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ইংরেজি ও উর্দু সংবাদপত্রে কিছু সংকটের কথা প্রকাশিত হতো। বাঙালি জাতির মনোবল বাড়াতে এবং যুদ্ধ যে চলছে, সে বিষয়টি তুলে ধরতে সিরাজুদ্দীন এই সংবাদগুলো অনুবাদ করে ইত্তেফাকে প্রকাশ করতেন। লিখেছেন রাজনৈতিক ভাষ্য ও সম্পাদকীয়। যেগুলোর মধ্য দিয়ে কৌশলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সলতেটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এই সাংবাদিক; যা আধুনিক সংঘাতসংক্রান্ত সাংবাদিকতার বিশেষ পাঠ হতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাকের পাতায় সিরাজুদ্দীনের লেখা ‘এত দিনে’ শিরোনামের সম্পাদকীয়টি ছাপা হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। যে কালরাতে ঘাতকেরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিল পরিবারের কাছ থেকে। ‘এত দিনে’ শিরোনামের সেই লেখায় ছিল বাংলাদেশ ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা বিশ্লেষণ। ক্ষমতাধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার বুকে যে ঘৃণ্য হামলা শুরু করেছিল, তাতে হায়েনাদের প্রধান সম্বল ছিল আমেরিকান এম-২৪ ট্যাংক। শুধু তা-ই নয়, বাঙালি জাতির ন্যায়সংগত মুক্তিসংগ্রামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে নিশ্চুপ ছিল। গণহত্যার প্রশ্নেও টুঁ শব্দ করেনি নিক্সন-কিসিঞ্জারের প্রশাসন। কিন্তু ৩ ডিসেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। পাকিস্তানের পরাজয় যখন সন্নিকটে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা সরব হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বৈত নীতি নিয়েই ছিল ‘এত দিনে’।

এই সম্পাদকীয়তে সিরাজুদ্দীন হোসেন লিখেছেন, ‘বিপন্ন মানবতার স্বার্থে যে সমস্যার আশু সমাধান যখন অপরিহার্য ছিল, তখনো বৃহৎ শক্তিসমূহকে ‘ঘরোয়া ব্যাপার’, ‘অভ্যন্তরীণ ব্যাপার’ ইত্যাদি বাগ্বিতণ্ডায় ধূম্রজাল তুলিয়া সমস্যার মানবিক দিকটি চাপা দিয়া পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো, আরো জটিল করিয়া তুলিতেই দেখা গিয়াছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা কী, প্রকৃত পরিস্থিতিই বা কী, তাহা যে তাহাদের অজানা ছিল তাহাও নয়।’ একেবারে যথাযথ বিশ্লেষণ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের পতন ঠেকানো। যা করতেই উঠেপড়ে লেগেছিল পাকিস্তানের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

সম্পাদকীয়টিতে পরের দিকে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন তুলে ধরেছেন বাঙালির চাওয়া ও স্বপ্নের কথা। তিনি লিখেছেন, ‘বিন্দুমাত্র বুদ্ধি যাহার ঘটে আছে, তাহার পক্ষে জনগণের স্বার্থ ও জনগণের মানসিক অবস্থা আমলে না আনিয়া কোনো অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা অথবা কোনো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়।’ ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীনতা। যদিও সেই বিষয়টি পাশ কাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ভিন্ন পথে হাঁটছিল। দেশ দুটির অবস্থান ছিল গণতন্ত্রকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত।

সম্পাদকীয়টির শেষ দিকে সিরাজুদ্দীন হোসেন লিখেছেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের প্রশ্নেও বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররা সে মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গতকল্যকার বক্তব্যে অন্তত তাহার কোনই পরিচয় নাই। আর নাই বলিয়াই ঘটনা চলিয়াছে আপন নিয়মে।’ গতকালের বলতে এখানে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ সিনিয়রের আহ্বানকে বুঝিয়েছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এ সময় যেকোনো অবস্থায় একটা যুদ্ধ বিরতিতে পৌঁছাতে মরিয়া ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। কিন্তু যে আহ্বান বা প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত।

এই সম্পাদকীয়তেও একজন দক্ষ সাংবাদিকের মুনশিয়ানা দেখিয়েছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। তিনি যে একজন ‘রাজনৈতিক সাংবাদিক’ ছিলেন, ‘এত দিনে’ সম্পাদকীয়টিতে তারই প্রতিফলন ছিল।

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বাংলাভাষী মানুষের পরম সৌভাগ্য, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রুচি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি আর আছে? শিল্প-সাহিত্যে আমাদের যেটুকু অর্জন, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা...

০৮ মে ২০২৫

সম্প্রতি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাঁরা সরকার গঠন করলে দেশের অর্থনীতিই হবে তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ দেশের নাগরিকদে

৪ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাপী ১০ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের এ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘আওয়ার এভরিডে অ্যাসেনশিয়ালস’; অর্থাৎ, ‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ কথাটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর কথা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আজ

৪ ঘণ্টা আগে

মোহাম্মদপুরে ৮ ডিসেম্বর সোমবার সকালে খুন হলেন মা ও মেয়ে। দীর্ঘদিন শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করছিলেন, সেই বাড়িতেই গৃহকর্মীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন তাঁরা। ১৪ তলা ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বোরকা পরে এই গৃহকর্মী ঢুকেছিলেন ফ্ল্যাটে, মা

৪ ঘণ্টা আগেআন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

হাসান আলী

বিশ্বব্যাপী ১০ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের এ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘আওয়ার এভরিডে অ্যাসেনশিয়ালস’; অর্থাৎ, ‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ কথাটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর কথা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আজ আমাদের দেশের অবহেলিত প্রবীণদের বঞ্চনা এবং তাঁদের অধিকার পাওয়া নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দুই কোটি প্রবীণ মানুষ বসবাস করছেন। এই সংখ্যা কেবল একটি পরিসংখ্যান

নয়, এটি দুই কোটি জীবনের গল্প, ত্যাগের ইতিহাস, সংগ্রামের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বিশাল ভান্ডার। অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই দুই কোটি প্রবীণের একটি বড় অংশ আজও মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেকে অনিশ্চয়তা, অবহেলা ও একাকিত্বের বোঝা তাঁরা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ বলতে প্রথমে বুঝি, ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও চিকিৎসা। কিন্তু বাস্তবে কতজন প্রবীণ নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার পান? কতজন প্রবীণ নিয়মিত চিকিৎসাসেবা পান? অনেক বৃদ্ধ বাবা-মা শেষ বয়সে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন সন্তানের অবহেলায়, অর্থের অভাবে কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে। চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা—এ কি মানুষের মৌলিক অধিকার হতে পারে?

প্রবীণের অধিকার শুধু খাদ্য বা চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়, সম্মান পাওয়াও একটি মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আজ অনেক ঘরে প্রবীণেরা হয়ে উঠছেন ‘বোঝা’। সংসারের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সন্তানেরা তাঁদের মতামতের মূল্য দেন না। ছোট ছোট বিষয়েও উপেক্ষা করা হয় তাঁদের মতামত। অথচ একসময় এই মানুষেরা হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসারের তাকত বোঝা বহন করেছেন।

‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’—বাক্যটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিরাপত্তা ও মানসিক শান্তি। কিন্তু কত প্রবীণ আজ ভয় নিয়ে দিন কাটান—এই বুঝি বাড়ি তাঁকে থেকে বের করে দেওয়া হলো, এই বুঝি জমিজমা হাতছাড়া হয়ে গেল, এই বুঝি সন্তান মুখ ফিরিয়ে নিল! এই ভয়, এই অনিশ্চয়তা কোনো মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায়ের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারে না।

গ্রাম হোক কিংবা শহর—চিত্র খুব একটা আলাদা নয়। কোথাও প্রবীণ মা-বাবা সারা দিন একাকিত্বে দিন কাটান, কোথাও বৃদ্ধ বাবার চিকিৎসার টাকা নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। অথচ এই মানুষগুলোর নিঃস্বার্থ শ্রম, ভালোবাসা ও ত্যাগের ওপরেই গড়ে উঠেছে আজকের পরিবার ও সমাজের ভিত্তি।

মানবাধিকার দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানবাধিকার মানে শুধু আন্তর্জাতিক চুক্তি নয়, এটি ঘরের ভেতরের আচরণও। প্রবীণকে সময় দেওয়া, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা, অসুস্থ হলে পাশে দাঁড়ানো, একাকিত্বে তাঁকে সঙ্গ দেওয়া—এসবই মানবাধিকারের জীবন্ত প্রকাশ।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কথাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণ ভাতা, বিনা মূল্যে কিংবা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসাসেবা, নিরাপদ আশ্রয়, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা—এসব নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক প্রবীণ এসব সুযোগ সম্পর্কে জানেন না, আবার অনেকে পেতে গিয়ে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হন। শুধু আইন থাকলেই হবে না, তার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি।

যেভাবে আমরা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়া একমুহূর্তও চলতে পারি না, তেমনি প্রবীণদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো উপেক্ষা করে কোনো সভ্য সমাজ টিকে থাকতে পারে না। প্রবীণেরা শুধু আমাদের অতীতের মানুষ নন,

তাঁরা আমাদের বর্তমানের অভিভাবক এবং ভবিষ্যতের জন্য এক জীবন্ত শিক্ষালয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস তখনই পালন করা সার্থক হবে, যখন আমরা আমাদের বাবা-মাকে ‘বোঝা’ নয়, ‘বটবৃক্ষ’ হিসেবে দেখব। প্রবীণের খাদ্য, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও সম্মানকে দয়া নয়; অধিকার হিসেবে মান্য করব এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রবীণবান্ধব মনোভাব গড়ে তুলতে পারব। কারণ, যে সমাজ তার প্রবীণদের সম্মান করতে জানে না, সে সমাজ কখনোই প্রকৃত অর্থে মানবিক হতে পারে না। মানবাধিকারের আলো তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সেই আলো দুই কোটি প্রবীণের চোখেও নিরাপদ আশার আলো হয়ে জ্বলে উঠবে।

বিশ্বব্যাপী ১০ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের এ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘আওয়ার এভরিডে অ্যাসেনশিয়ালস’; অর্থাৎ, ‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ কথাটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর কথা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আজ আমাদের দেশের অবহেলিত প্রবীণদের বঞ্চনা এবং তাঁদের অধিকার পাওয়া নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দুই কোটি প্রবীণ মানুষ বসবাস করছেন। এই সংখ্যা কেবল একটি পরিসংখ্যান

নয়, এটি দুই কোটি জীবনের গল্প, ত্যাগের ইতিহাস, সংগ্রামের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বিশাল ভান্ডার। অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই দুই কোটি প্রবীণের একটি বড় অংশ আজও মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেকে অনিশ্চয়তা, অবহেলা ও একাকিত্বের বোঝা তাঁরা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ বলতে প্রথমে বুঝি, ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও চিকিৎসা। কিন্তু বাস্তবে কতজন প্রবীণ নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার পান? কতজন প্রবীণ নিয়মিত চিকিৎসাসেবা পান? অনেক বৃদ্ধ বাবা-মা শেষ বয়সে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন সন্তানের অবহেলায়, অর্থের অভাবে কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে। চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা—এ কি মানুষের মৌলিক অধিকার হতে পারে?

প্রবীণের অধিকার শুধু খাদ্য বা চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়, সম্মান পাওয়াও একটি মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আজ অনেক ঘরে প্রবীণেরা হয়ে উঠছেন ‘বোঝা’। সংসারের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সন্তানেরা তাঁদের মতামতের মূল্য দেন না। ছোট ছোট বিষয়েও উপেক্ষা করা হয় তাঁদের মতামত। অথচ একসময় এই মানুষেরা হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসারের তাকত বোঝা বহন করেছেন।

‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’—বাক্যটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিরাপত্তা ও মানসিক শান্তি। কিন্তু কত প্রবীণ আজ ভয় নিয়ে দিন কাটান—এই বুঝি বাড়ি তাঁকে থেকে বের করে দেওয়া হলো, এই বুঝি জমিজমা হাতছাড়া হয়ে গেল, এই বুঝি সন্তান মুখ ফিরিয়ে নিল! এই ভয়, এই অনিশ্চয়তা কোনো মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায়ের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারে না।

গ্রাম হোক কিংবা শহর—চিত্র খুব একটা আলাদা নয়। কোথাও প্রবীণ মা-বাবা সারা দিন একাকিত্বে দিন কাটান, কোথাও বৃদ্ধ বাবার চিকিৎসার টাকা নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। অথচ এই মানুষগুলোর নিঃস্বার্থ শ্রম, ভালোবাসা ও ত্যাগের ওপরেই গড়ে উঠেছে আজকের পরিবার ও সমাজের ভিত্তি।

মানবাধিকার দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানবাধিকার মানে শুধু আন্তর্জাতিক চুক্তি নয়, এটি ঘরের ভেতরের আচরণও। প্রবীণকে সময় দেওয়া, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা, অসুস্থ হলে পাশে দাঁড়ানো, একাকিত্বে তাঁকে সঙ্গ দেওয়া—এসবই মানবাধিকারের জীবন্ত প্রকাশ।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কথাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণ ভাতা, বিনা মূল্যে কিংবা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসাসেবা, নিরাপদ আশ্রয়, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা—এসব নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক প্রবীণ এসব সুযোগ সম্পর্কে জানেন না, আবার অনেকে পেতে গিয়ে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হন। শুধু আইন থাকলেই হবে না, তার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি।

যেভাবে আমরা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়া একমুহূর্তও চলতে পারি না, তেমনি প্রবীণদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো উপেক্ষা করে কোনো সভ্য সমাজ টিকে থাকতে পারে না। প্রবীণেরা শুধু আমাদের অতীতের মানুষ নন,

তাঁরা আমাদের বর্তমানের অভিভাবক এবং ভবিষ্যতের জন্য এক জীবন্ত শিক্ষালয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস তখনই পালন করা সার্থক হবে, যখন আমরা আমাদের বাবা-মাকে ‘বোঝা’ নয়, ‘বটবৃক্ষ’ হিসেবে দেখব। প্রবীণের খাদ্য, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও সম্মানকে দয়া নয়; অধিকার হিসেবে মান্য করব এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রবীণবান্ধব মনোভাব গড়ে তুলতে পারব। কারণ, যে সমাজ তার প্রবীণদের সম্মান করতে জানে না, সে সমাজ কখনোই প্রকৃত অর্থে মানবিক হতে পারে না। মানবাধিকারের আলো তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সেই আলো দুই কোটি প্রবীণের চোখেও নিরাপদ আশার আলো হয়ে জ্বলে উঠবে।

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বাংলাভাষী মানুষের পরম সৌভাগ্য, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রুচি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি আর আছে? শিল্প-সাহিত্যে আমাদের যেটুকু অর্জন, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা...

০৮ মে ২০২৫

সম্প্রতি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাঁরা সরকার গঠন করলে দেশের অর্থনীতিই হবে তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ দেশের নাগরিকদে

৪ ঘণ্টা আগে

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে আলবদর ঘাতকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মধ্যরাতে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার ও আলবদররা যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল, সিরাজুদ্দীন ছিলেন তার প্রথম শিকার। এরপর তিনি আর ফেরেননি, মরদেহও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলমসৈনিককে

৪ ঘণ্টা আগে

মোহাম্মদপুরে ৮ ডিসেম্বর সোমবার সকালে খুন হলেন মা ও মেয়ে। দীর্ঘদিন শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করছিলেন, সেই বাড়িতেই গৃহকর্মীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন তাঁরা। ১৪ তলা ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বোরকা পরে এই গৃহকর্মী ঢুকেছিলেন ফ্ল্যাটে, মা

৪ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

মোহাম্মদপুরে ৮ ডিসেম্বর সোমবার সকালে খুন হলেন মা ও মেয়ে। দীর্ঘদিন শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করছিলেন, সেই বাড়িতেই গৃহকর্মীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন তাঁরা। ১৪ তলা ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বোরকা পরে এই গৃহকর্মী ঢুকেছিলেন ফ্ল্যাটে, মা ও মেয়েকে খুন করে স্কুলের পোশাক পরে তিনি বেরিয়ে গেছেন। এর পর থেকে তাঁর কোনো হদিস নেই। এ ছাড়া আর কেউ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল কি না, পুলিশ তা নিয়ে তদন্ত করছে।

নিজ বাড়িতে মানুষ নিরাপদ নয়। বিভিন্ন এলাকায় অপরাধ বাড়ছে। প্রতিকারের জন্য কারও কাছে গেলে কতটা উপকার পাওয়া যাবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় আছে। মানুষ তার করের টাকা যেসব কারণে দিয়ে থাকে, তার একটি তো নিরাপত্তা। সরকার এমন কোনো বার্তা দিতে পারছে না, যার ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারে। নিজের বাড়িতেই মানুষ নিরাপদ নয়—আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকারের এ এক বড় ব্যর্থতা।

মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের এই জোড়া খুনের ঘটনা কয়েকটি বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাড়ির দারোয়ান এবং গৃহকর্মীরাও হয়ে উঠতে পারেন সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সদস্য। আমাদের দেশে যাচাই-বাছাই না করে কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাই কোনো অপরাধী কৌশলে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়ে গেলে তার পক্ষে সহজে অপরাধ ঘটানো সম্ভব হয়। লোক নিয়োগ করার সময় তাই খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সন্দেহ থেকে নয়, দায়িত্বের জায়গা থেকে এই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। কাউকে নিয়োগ করার সময় তার পরিচয়পত্র দেখা এবং তার কপি সংরক্ষণ করা অবশ্যকর্তব্য হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত না হলেও নিয়োগের আগে পরিচিত কারও কাছ থেকে রেফারেন্স নেওয়ার চল থাকা দরকার। কর্মীর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানার পাশাপাশি এখন যেখানে তার বসবাস, সেই বাড়ির মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে তার ব্যাপারে তথ্য নেওয়া জরুরি। বাড়িতে যাঁরা দারোয়ানের কাজ করেন, তাঁদের অনেকের চোখের সামনে সিসিটিভি থাকলেও তাঁরা সব সময় সেদিকে দৃষ্টি রাখেন না। একটানা মোবাইলের দিকে চোখ রাখার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। গৃহকর্মী কাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে মূল্যবান কোনো সামগ্রী থাকলে গৃহকর্তা সেটা আগেই দারোয়ান বা নিরাপত্তাকর্মীকে জানিয়ে রাখবেন, এ রকম রীতি থাকা দরকার। গৃহকর্তার কাছ থেকে সে রকম তথ্য না পেয়ে থাকলে নিরাপত্তাকর্মীরা মূল্যবান দ্রব্য নিয়ে কাউকে বেরিয়ে যেতে দেবেন না।

বাড়িতে কে কখন ঢুকল, তা নিয়ে আগমন, প্রস্থান রেজিস্টার রাখা দরকার। প্রয়োজনে নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে প্রতিবেশী ও পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি। নিছক অল্পকিছু অর্থ বা অলংকারের লোভে খুন করার এই মানসিকতা যে বিকারের জন্ম দেয়, তার প্রতিকার সন্ধানে নিবিষ্ট হওয়া জরুরি।

মোহাম্মদপুরে ৮ ডিসেম্বর সোমবার সকালে খুন হলেন মা ও মেয়ে। দীর্ঘদিন শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করছিলেন, সেই বাড়িতেই গৃহকর্মীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন তাঁরা। ১৪ তলা ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বোরকা পরে এই গৃহকর্মী ঢুকেছিলেন ফ্ল্যাটে, মা ও মেয়েকে খুন করে স্কুলের পোশাক পরে তিনি বেরিয়ে গেছেন। এর পর থেকে তাঁর কোনো হদিস নেই। এ ছাড়া আর কেউ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল কি না, পুলিশ তা নিয়ে তদন্ত করছে।

নিজ বাড়িতে মানুষ নিরাপদ নয়। বিভিন্ন এলাকায় অপরাধ বাড়ছে। প্রতিকারের জন্য কারও কাছে গেলে কতটা উপকার পাওয়া যাবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় আছে। মানুষ তার করের টাকা যেসব কারণে দিয়ে থাকে, তার একটি তো নিরাপত্তা। সরকার এমন কোনো বার্তা দিতে পারছে না, যার ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারে। নিজের বাড়িতেই মানুষ নিরাপদ নয়—আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকারের এ এক বড় ব্যর্থতা।

মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের এই জোড়া খুনের ঘটনা কয়েকটি বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাড়ির দারোয়ান এবং গৃহকর্মীরাও হয়ে উঠতে পারেন সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সদস্য। আমাদের দেশে যাচাই-বাছাই না করে কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাই কোনো অপরাধী কৌশলে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়ে গেলে তার পক্ষে সহজে অপরাধ ঘটানো সম্ভব হয়। লোক নিয়োগ করার সময় তাই খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সন্দেহ থেকে নয়, দায়িত্বের জায়গা থেকে এই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। কাউকে নিয়োগ করার সময় তার পরিচয়পত্র দেখা এবং তার কপি সংরক্ষণ করা অবশ্যকর্তব্য হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত না হলেও নিয়োগের আগে পরিচিত কারও কাছ থেকে রেফারেন্স নেওয়ার চল থাকা দরকার। কর্মীর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানার পাশাপাশি এখন যেখানে তার বসবাস, সেই বাড়ির মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে তার ব্যাপারে তথ্য নেওয়া জরুরি। বাড়িতে যাঁরা দারোয়ানের কাজ করেন, তাঁদের অনেকের চোখের সামনে সিসিটিভি থাকলেও তাঁরা সব সময় সেদিকে দৃষ্টি রাখেন না। একটানা মোবাইলের দিকে চোখ রাখার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। গৃহকর্মী কাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে মূল্যবান কোনো সামগ্রী থাকলে গৃহকর্তা সেটা আগেই দারোয়ান বা নিরাপত্তাকর্মীকে জানিয়ে রাখবেন, এ রকম রীতি থাকা দরকার। গৃহকর্তার কাছ থেকে সে রকম তথ্য না পেয়ে থাকলে নিরাপত্তাকর্মীরা মূল্যবান দ্রব্য নিয়ে কাউকে বেরিয়ে যেতে দেবেন না।

বাড়িতে কে কখন ঢুকল, তা নিয়ে আগমন, প্রস্থান রেজিস্টার রাখা দরকার। প্রয়োজনে নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে প্রতিবেশী ও পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি। নিছক অল্পকিছু অর্থ বা অলংকারের লোভে খুন করার এই মানসিকতা যে বিকারের জন্ম দেয়, তার প্রতিকার সন্ধানে নিবিষ্ট হওয়া জরুরি।

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বাংলাভাষী মানুষের পরম সৌভাগ্য, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রুচি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি আর আছে? শিল্প-সাহিত্যে আমাদের যেটুকু অর্জন, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা...

০৮ মে ২০২৫

সম্প্রতি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাঁরা সরকার গঠন করলে দেশের অর্থনীতিই হবে তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ দেশের নাগরিকদে

৪ ঘণ্টা আগে

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে আলবদর ঘাতকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মধ্যরাতে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার ও আলবদররা যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল, সিরাজুদ্দীন ছিলেন তার প্রথম শিকার। এরপর তিনি আর ফেরেননি, মরদেহও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলমসৈনিককে

৪ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাপী ১০ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের এ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘আওয়ার এভরিডে অ্যাসেনশিয়ালস’; অর্থাৎ, ‘আমাদের প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয়তা’ কথাটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর কথা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আজ

৪ ঘণ্টা আগে