হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা

সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে নতুন করে দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ তুলেছে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বক্তব্যের অনেকাংশের সত্যতা আছে। আবার তারা কোন মানদণ্ডে ব্যাপারগুলোকে দেখছে, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। তবে এটা সত্য যে দুই ধরনের অভিযোগ এই সরকারের বিরুদ্ধে তোলা যায়। একটা হলো, অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়তার জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সরকারের সক্রিয়তা থাকা দরকার, সেখানে কোনো ধরনের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আবার অন্য ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কি এমন কোনো অস্পষ্টতা আছে, যা এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করছে?

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কোনো অস্পষ্টতা বলে কিছু নেই। এই আইনটা নিজেই এমন যে এর অপব্যবহার করা সহজ। উল্টোভাবে বললে এ আইনটি অব্যবহার না করলেই নয়। বরং এর ব্যবহার করে রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। কারণ, এই আইনটা করা হয়েছিল রাজনৈতিক পরিসরে মানুষ যখন ক্ষোভ থেকে আন্দোলন করে এবং নিজ অভিব্যক্তির জায়গা থেকে প্রতিবাদ করে, তখন আইনশৃঙ্খলাবিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। এ আইনটাকে এখনো অগণতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আইনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এইচআরডব্লিউর এই অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় কি?

সেটা তো অবশ্যই সাংঘর্ষিক। কারণ, সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি যেভাবে হামলা করা হলো এবং শিক্ষকদের সঙ্গে যে আচরণটা করা হলো, মিছিলে যেভাবে জলকামান ব্যবহার করা হলো এবং তাঁদের ওপর পুলিশ যেভাবে চড়াও হয়েছে, নির্যাতন করেছে, যেভাবে শিক্ষকদের টেনেহিঁচড়ে আটক করেছে, সেটাকে কী বলা যায়? কোনো মানুষ এ ধরনের আচরণকে সমর্থন করতে পারে না।

এই সরকার যে মানবিক মর্যাদা, মানবাধিকার কিংবা আইনের শাসনের ক্ষেত্রে আগের সরকারের মতো হবে না—এই অঙ্গীকার করেছিল। সেটা তো শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেই বোঝা গেল। এগুলো তো হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ব্যাপার না শুধু। আমরা তো সবাই এসব দেখছি। এই সরকারের প্রধান সমস্যা, যেটা আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, যেখানে যেটা করার কথা না, সেখানে সেটাই করা হচ্ছে। শিক্ষকদের ওপর বলপ্রয়োগের কথা না, কিন্তু সেটাই করা হলো। যখন রাষ্ট্রের যেকোনো সেক্টরের পেশাজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে উত্থাপন করার জন্য আসছে, তাদের ওপরই বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

আর যারা মানুষের জান-মালের ক্ষতি করছে, মানুষের নিরাপত্তা নষ্ট করছে, তাদের বেলায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এখন পুলিশকে ন্যায়ের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হতে আর অন্যায়ের পক্ষে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর অন্তর্বর্তী সরকার যে অঙ্গীকার করেছিল, সেটার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এর কারণ কী?

প্রধানত তিনটা কারণে এসব হচ্ছে। প্রথমত, এ সরকারের অদক্ষতা। দেশ আসলে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং এর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়—এসব তারা জানে না। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে যে বাহিনী ছিল তাদের কোনো ধরনের সংস্কার না করে এবং তাদের কোনো ধরনের সংস্কারের আওতায় না এনে, সেই বাহিনীর মনোবল ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে। তার মানে দাঁড়ায়, এই বাহিনীকে আগের মতোই আচরণ করার কথা বলা হচ্ছে। এ কারণেই তারা অনেক ক্ষেত্রে আগের মতোই আচরণ করছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও গাইড করা হয়নি। এ কারণে তারা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের যে জনগণের প্রতি মানবিক হওয়া দরকার, সে বিষয়ে কোনো ধরনের জ্ঞান, ধারণা ও ট্রেনিং নেই। যখন আবার এই বাহিনীকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, তখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটছে মূলত সরকারের অদক্ষতা এবং এই বাহিনীর সদস্যদের চরিত্রের অসংগতির কারণে। আর এই বাহিনী হলো চরিত্রগতভাবেই স্বৈরাচার।

সরকার তো পুলিশ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের পরবর্তী সময়ে অপরাধ হিসেবে সামনে আসবে পুলিশের সংস্কার ঠিকমতো না করা। আমাদের দেশে সবচেয়ে জটিল হলো পুলিশের সংস্কার। কিন্তু এবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এর সংস্কার করার। এর আগে সব সময় পুলিশকে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের পর পুলিশের সাধারণ সদস্যরা দাবি তুলেছিলেন এ বাহিনীর সংস্কার করার জন্য। পুলিশ যেন আর কোনো সরকারের বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে। কিন্তু এ সরকার কোনোভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না। এই দায়িত্ব পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হলো। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী যে নতুন বাংলাদেশ হওয়ার কথা ছিল, সেই ব্যর্থতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো পুলিশ বাহিনীকে ঠিকমতো সংস্কার করতে না পারা।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের অনেকের বিরুদ্ধেই শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তাহলে এ সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কী থাকল?

সত্যি সত্যি যেটা দরকার ছিল—যাকে যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করা। ধরুন, কেউ একজন ছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অর্থ আত্মসাৎকারী, অন্য দলের প্রতি বা অন্য ব্যক্তির প্রতি জুলুমকারী—এখন তাঁদের যদি খুনের মামলার আসামি করা হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁদের ভুল মামলার আসামি করা হয়েছে। যদিও তাঁরা খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পুলিশ ও আইন সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণে গড়ে সব ধরনের আসামিকে গ্রেপ্তার করার জন্য হত্যা মামলা ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তাতে সরকার নিজেই ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেখানো গেছে, যারা নির্দিষ্ট কোনো অপরাধে অপরাধী না, সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নির্দোষ বলা হচ্ছে। ধরেন, একজন খুনের মামলার আসামি না, কিন্তু তিনি চুরি মামলার আসামি। যখন এক মামলার অপরাধে অন্য মামলায় আসামি করা হচ্ছে, তখন কিন্তু চুরির অপরাধটাও নাই হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন। এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া এখানে শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কারণে প্রকৃত অপরাধীর যেমন বিচার হবে না, তেমনি খুনের মামলারও ঠিকমতো বিচার হবে না। জনগণও ঠিকমতো বিচার পাবে না। কিন্তু এ সরকারকে একধরনের অবিচারের দায় নিয়ে বিদায় নিতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করার সাহস দেখাতে পারে, সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল তবিয়তে রেখেছে কেন?

সন্ত্রাসবিরোধী আইন যখন করা হয়, তখন এ আইন বাতিলের দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এ আইন করার জন্য মামলা হয়েছে। ওই সময় এ আইনের মেয়াদ দুই বছর পরপর বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এখন এটা স্থায়ী করা হয়েছে। এখানে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নামে একটা আইন আছে। এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কালাকানুন নাম দিয়ে তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এই সরকার তো এই আইনগুলো বাতিল করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কোন কোন আইন বাতিল করতে হবে, তার জন্য তারা তো কোনো আইন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আইন বাতিলের কোনো তালিকাও করেনি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ঘাড়ের ওপর দাঁড়ানো ছিল। কারণ, আন্দোলনকারীরা কম-বেশি এ আইন দিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন অথবা এ আইনের কারণে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন—এসব কারণে এই আইন বাতিলের চাপ ছিল। সে কারণে সরকার এটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ আইনটাকে ধরে এখন সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকেও অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। অহিংস গণ-অভ্যুত্থান নামে একটা সংগঠন আছে। তারা দেশের লুটপাট, পাচারের টাকা ফেরত এনে সাধারণ মানুষকে যেন বিনা সুদে দেওয়া হয়, সে জন্য আন্দোলন করেছে। সেই আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে?

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু রক্ত ঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত এ সরকার কি সেই দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে?

এটা তো আসলে আন্দোলনকারীদেরও ব্যর্থতা। আবার এই সরকার তো অসম্ভব রকমের অদক্ষ সরকার। তারা কী কারণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা আমিও বুঝতে পারি না। এই সরকার তো কোনো কেয়ারটেকার সরকার না। এ সরকারের তিন মাসের মধ্যে একটা নির্বাচন দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। এ সরকারের দায়িত্ব ছিল স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা। সেসবের হোমওয়ার্ক নেই, তারা বাংলাদেশের আইনকানুন, সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না রেখেই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে।

এই সরকারের অদক্ষতার জায়গা হলো, কারা এসব নিয়ে কাজ করেছে, সেটা তারা জানে না। জানলেও তারা তাদের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে সরকার যখন বেকায়দায় পড়েছে, তখন সবাইকে ডেকেছে। তারা বলতে চেয়েছে, সব রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে আছে। যদিও এই অভ্যুত্থানের পরাজিত শক্তি যদি ফিরে এসে আরও ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য এ সরকারকে আমরা এখনো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে নতুন করে দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ তুলেছে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বক্তব্যের অনেকাংশের সত্যতা আছে। আবার তারা কোন মানদণ্ডে ব্যাপারগুলোকে দেখছে, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। তবে এটা সত্য যে দুই ধরনের অভিযোগ এই সরকারের বিরুদ্ধে তোলা যায়। একটা হলো, অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়তার জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সরকারের সক্রিয়তা থাকা দরকার, সেখানে কোনো ধরনের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আবার অন্য ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কি এমন কোনো অস্পষ্টতা আছে, যা এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করছে?

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কোনো অস্পষ্টতা বলে কিছু নেই। এই আইনটা নিজেই এমন যে এর অপব্যবহার করা সহজ। উল্টোভাবে বললে এ আইনটি অব্যবহার না করলেই নয়। বরং এর ব্যবহার করে রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। কারণ, এই আইনটা করা হয়েছিল রাজনৈতিক পরিসরে মানুষ যখন ক্ষোভ থেকে আন্দোলন করে এবং নিজ অভিব্যক্তির জায়গা থেকে প্রতিবাদ করে, তখন আইনশৃঙ্খলাবিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। এ আইনটাকে এখনো অগণতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আইনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এইচআরডব্লিউর এই অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় কি?

সেটা তো অবশ্যই সাংঘর্ষিক। কারণ, সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি যেভাবে হামলা করা হলো এবং শিক্ষকদের সঙ্গে যে আচরণটা করা হলো, মিছিলে যেভাবে জলকামান ব্যবহার করা হলো এবং তাঁদের ওপর পুলিশ যেভাবে চড়াও হয়েছে, নির্যাতন করেছে, যেভাবে শিক্ষকদের টেনেহিঁচড়ে আটক করেছে, সেটাকে কী বলা যায়? কোনো মানুষ এ ধরনের আচরণকে সমর্থন করতে পারে না।

এই সরকার যে মানবিক মর্যাদা, মানবাধিকার কিংবা আইনের শাসনের ক্ষেত্রে আগের সরকারের মতো হবে না—এই অঙ্গীকার করেছিল। সেটা তো শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেই বোঝা গেল। এগুলো তো হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ব্যাপার না শুধু। আমরা তো সবাই এসব দেখছি। এই সরকারের প্রধান সমস্যা, যেটা আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, যেখানে যেটা করার কথা না, সেখানে সেটাই করা হচ্ছে। শিক্ষকদের ওপর বলপ্রয়োগের কথা না, কিন্তু সেটাই করা হলো। যখন রাষ্ট্রের যেকোনো সেক্টরের পেশাজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে উত্থাপন করার জন্য আসছে, তাদের ওপরই বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

আর যারা মানুষের জান-মালের ক্ষতি করছে, মানুষের নিরাপত্তা নষ্ট করছে, তাদের বেলায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এখন পুলিশকে ন্যায়ের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হতে আর অন্যায়ের পক্ষে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর অন্তর্বর্তী সরকার যে অঙ্গীকার করেছিল, সেটার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এর কারণ কী?

প্রধানত তিনটা কারণে এসব হচ্ছে। প্রথমত, এ সরকারের অদক্ষতা। দেশ আসলে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং এর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়—এসব তারা জানে না। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে যে বাহিনী ছিল তাদের কোনো ধরনের সংস্কার না করে এবং তাদের কোনো ধরনের সংস্কারের আওতায় না এনে, সেই বাহিনীর মনোবল ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে। তার মানে দাঁড়ায়, এই বাহিনীকে আগের মতোই আচরণ করার কথা বলা হচ্ছে। এ কারণেই তারা অনেক ক্ষেত্রে আগের মতোই আচরণ করছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও গাইড করা হয়নি। এ কারণে তারা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের যে জনগণের প্রতি মানবিক হওয়া দরকার, সে বিষয়ে কোনো ধরনের জ্ঞান, ধারণা ও ট্রেনিং নেই। যখন আবার এই বাহিনীকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, তখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটছে মূলত সরকারের অদক্ষতা এবং এই বাহিনীর সদস্যদের চরিত্রের অসংগতির কারণে। আর এই বাহিনী হলো চরিত্রগতভাবেই স্বৈরাচার।

সরকার তো পুলিশ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের পরবর্তী সময়ে অপরাধ হিসেবে সামনে আসবে পুলিশের সংস্কার ঠিকমতো না করা। আমাদের দেশে সবচেয়ে জটিল হলো পুলিশের সংস্কার। কিন্তু এবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এর সংস্কার করার। এর আগে সব সময় পুলিশকে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের পর পুলিশের সাধারণ সদস্যরা দাবি তুলেছিলেন এ বাহিনীর সংস্কার করার জন্য। পুলিশ যেন আর কোনো সরকারের বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে। কিন্তু এ সরকার কোনোভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না। এই দায়িত্ব পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হলো। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী যে নতুন বাংলাদেশ হওয়ার কথা ছিল, সেই ব্যর্থতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো পুলিশ বাহিনীকে ঠিকমতো সংস্কার করতে না পারা।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের অনেকের বিরুদ্ধেই শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তাহলে এ সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কী থাকল?

সত্যি সত্যি যেটা দরকার ছিল—যাকে যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করা। ধরুন, কেউ একজন ছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অর্থ আত্মসাৎকারী, অন্য দলের প্রতি বা অন্য ব্যক্তির প্রতি জুলুমকারী—এখন তাঁদের যদি খুনের মামলার আসামি করা হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁদের ভুল মামলার আসামি করা হয়েছে। যদিও তাঁরা খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পুলিশ ও আইন সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণে গড়ে সব ধরনের আসামিকে গ্রেপ্তার করার জন্য হত্যা মামলা ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তাতে সরকার নিজেই ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেখানো গেছে, যারা নির্দিষ্ট কোনো অপরাধে অপরাধী না, সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নির্দোষ বলা হচ্ছে। ধরেন, একজন খুনের মামলার আসামি না, কিন্তু তিনি চুরি মামলার আসামি। যখন এক মামলার অপরাধে অন্য মামলায় আসামি করা হচ্ছে, তখন কিন্তু চুরির অপরাধটাও নাই হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন। এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া এখানে শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কারণে প্রকৃত অপরাধীর যেমন বিচার হবে না, তেমনি খুনের মামলারও ঠিকমতো বিচার হবে না। জনগণও ঠিকমতো বিচার পাবে না। কিন্তু এ সরকারকে একধরনের অবিচারের দায় নিয়ে বিদায় নিতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করার সাহস দেখাতে পারে, সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল তবিয়তে রেখেছে কেন?

সন্ত্রাসবিরোধী আইন যখন করা হয়, তখন এ আইন বাতিলের দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এ আইন করার জন্য মামলা হয়েছে। ওই সময় এ আইনের মেয়াদ দুই বছর পরপর বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এখন এটা স্থায়ী করা হয়েছে। এখানে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নামে একটা আইন আছে। এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কালাকানুন নাম দিয়ে তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এই সরকার তো এই আইনগুলো বাতিল করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কোন কোন আইন বাতিল করতে হবে, তার জন্য তারা তো কোনো আইন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আইন বাতিলের কোনো তালিকাও করেনি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ঘাড়ের ওপর দাঁড়ানো ছিল। কারণ, আন্দোলনকারীরা কম-বেশি এ আইন দিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন অথবা এ আইনের কারণে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন—এসব কারণে এই আইন বাতিলের চাপ ছিল। সে কারণে সরকার এটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ আইনটাকে ধরে এখন সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকেও অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। অহিংস গণ-অভ্যুত্থান নামে একটা সংগঠন আছে। তারা দেশের লুটপাট, পাচারের টাকা ফেরত এনে সাধারণ মানুষকে যেন বিনা সুদে দেওয়া হয়, সে জন্য আন্দোলন করেছে। সেই আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে?

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু রক্ত ঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত এ সরকার কি সেই দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে?

এটা তো আসলে আন্দোলনকারীদেরও ব্যর্থতা। আবার এই সরকার তো অসম্ভব রকমের অদক্ষ সরকার। তারা কী কারণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা আমিও বুঝতে পারি না। এই সরকার তো কোনো কেয়ারটেকার সরকার না। এ সরকারের তিন মাসের মধ্যে একটা নির্বাচন দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। এ সরকারের দায়িত্ব ছিল স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা। সেসবের হোমওয়ার্ক নেই, তারা বাংলাদেশের আইনকানুন, সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না রেখেই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে।

এই সরকারের অদক্ষতার জায়গা হলো, কারা এসব নিয়ে কাজ করেছে, সেটা তারা জানে না। জানলেও তারা তাদের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে সরকার যখন বেকায়দায় পড়েছে, তখন সবাইকে ডেকেছে। তারা বলতে চেয়েছে, সব রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে আছে। যদিও এই অভ্যুত্থানের পরাজিত শক্তি যদি ফিরে এসে আরও ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য এ সরকারকে আমরা এখনো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ঢাকা শহরের ‘হিজড়া’ সম্প্রদায়। লিঙ্গবৈচিত্র্যসহ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

ধান কাটার মৌসুমে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, সেটি সিন্ডিকেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে—এমন একটি প্রশ্নের মুখে অনেকটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সপ্তাহ তিনেক আগে।

৫ ঘণ্টা আগে

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের চুক্তিতে যেখানে বিমানভাড়াসহ একজন কর্মীর বিদেশ যাওয়ার মোট ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে একশ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র কর্মীদের কাছ থেকে এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে।

৫ ঘণ্টা আগে

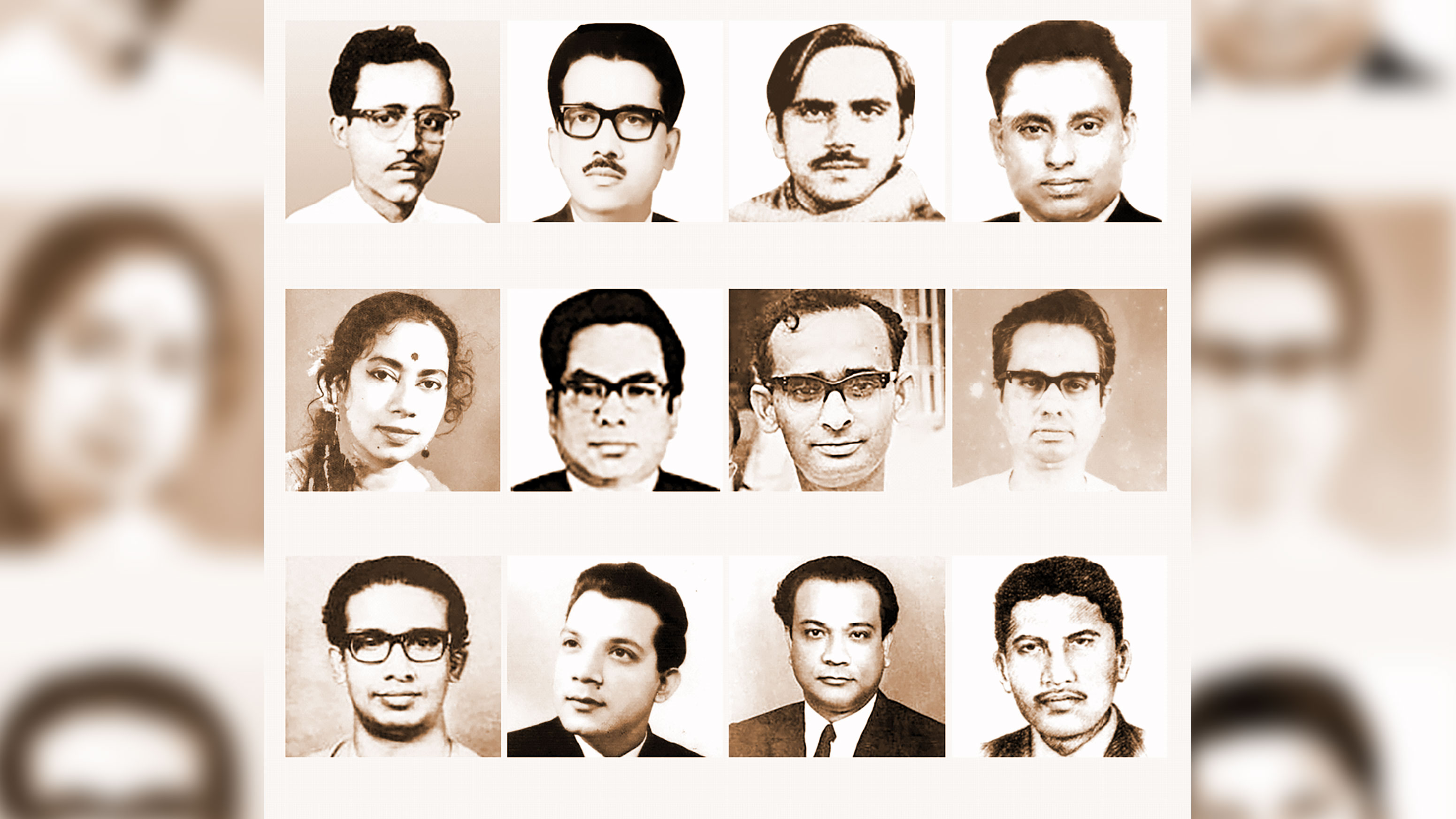

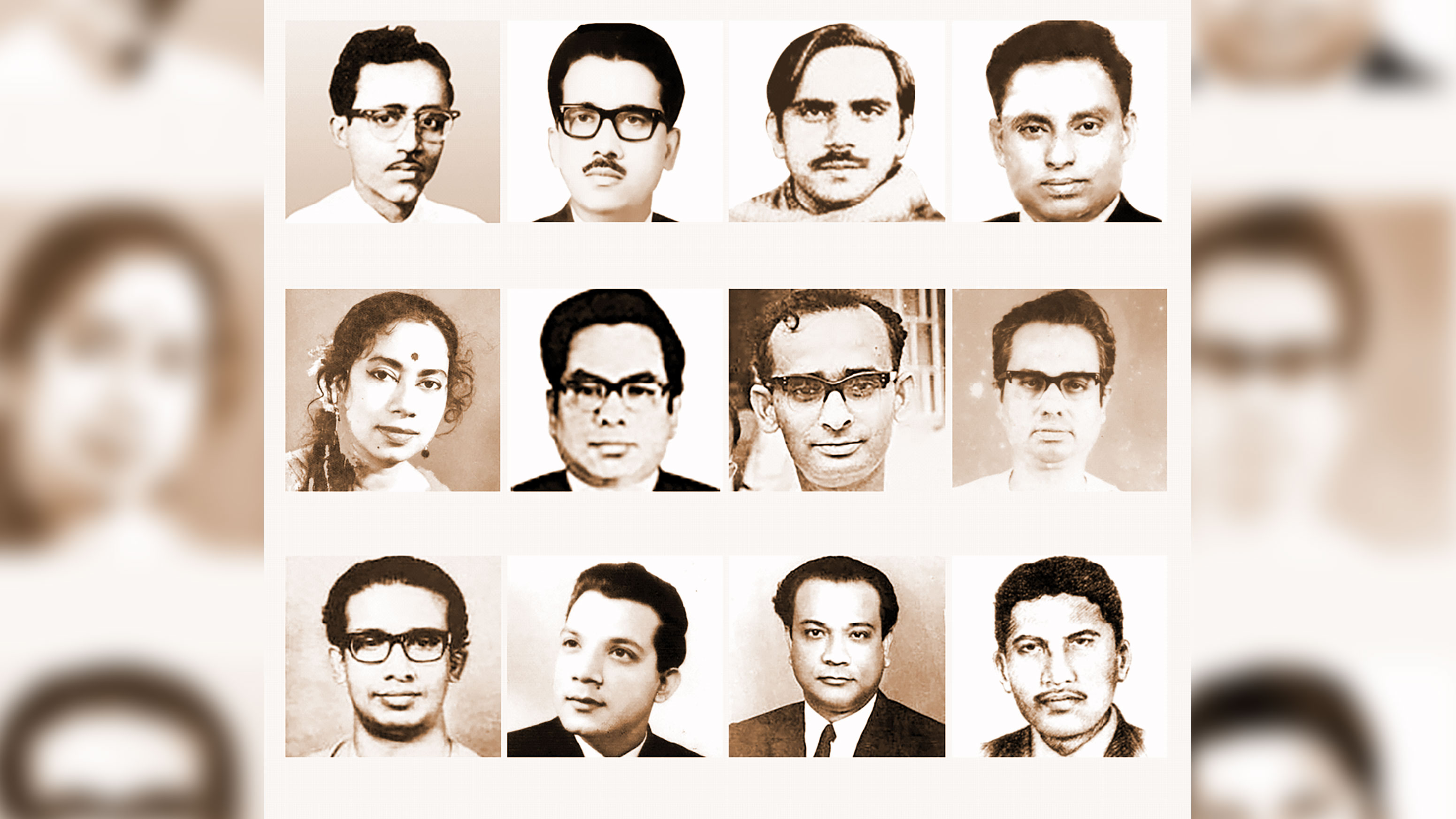

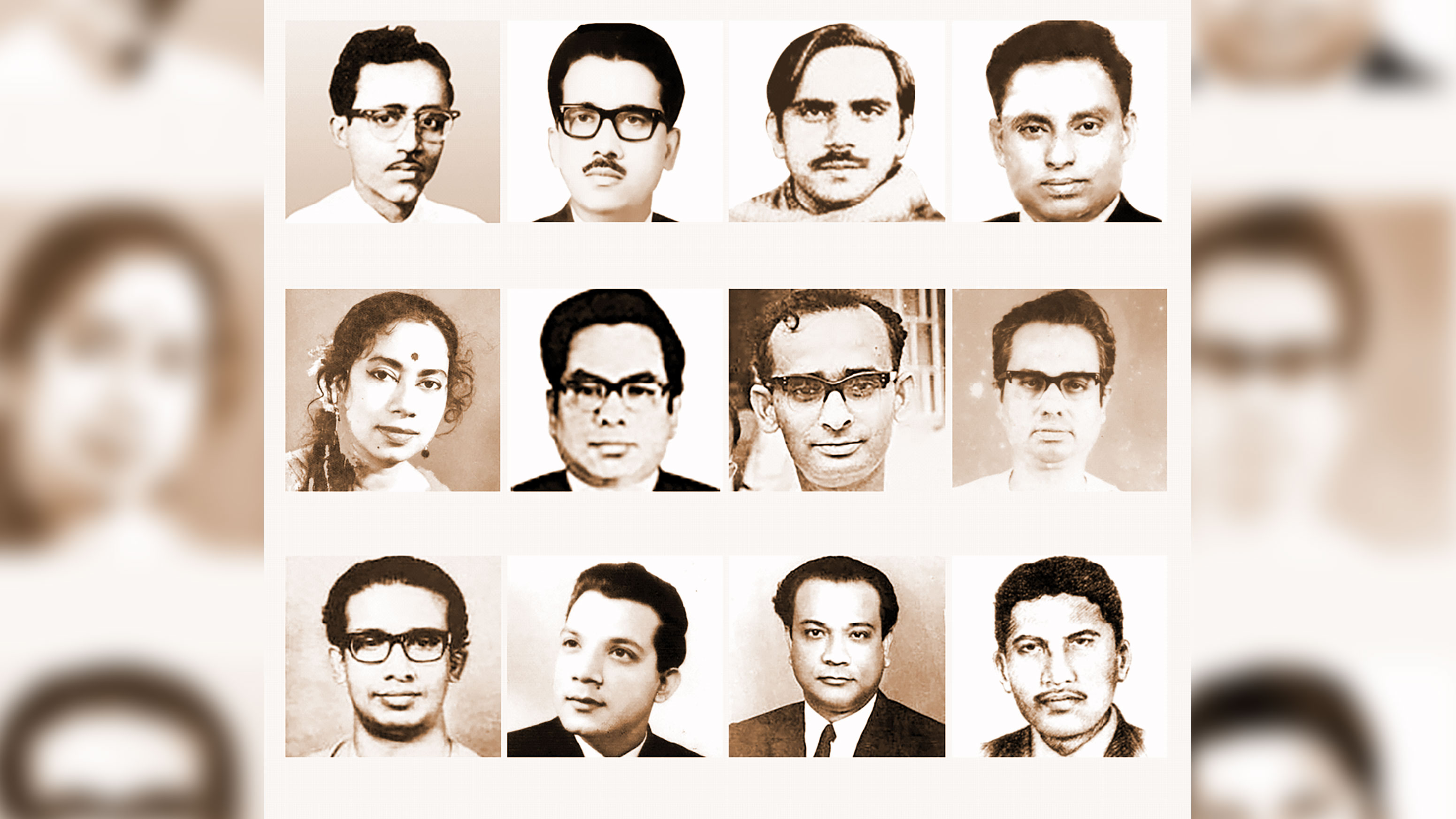

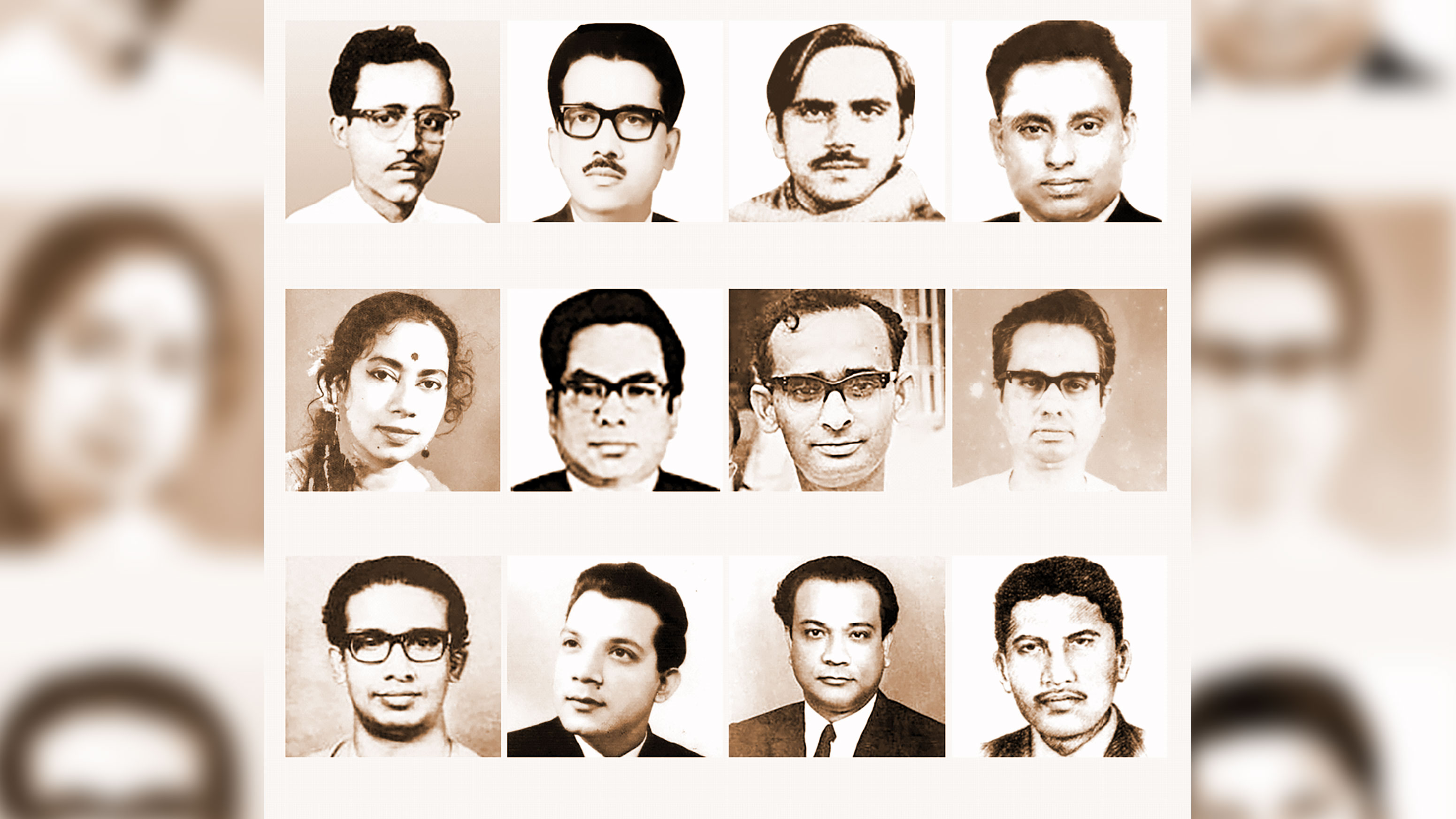

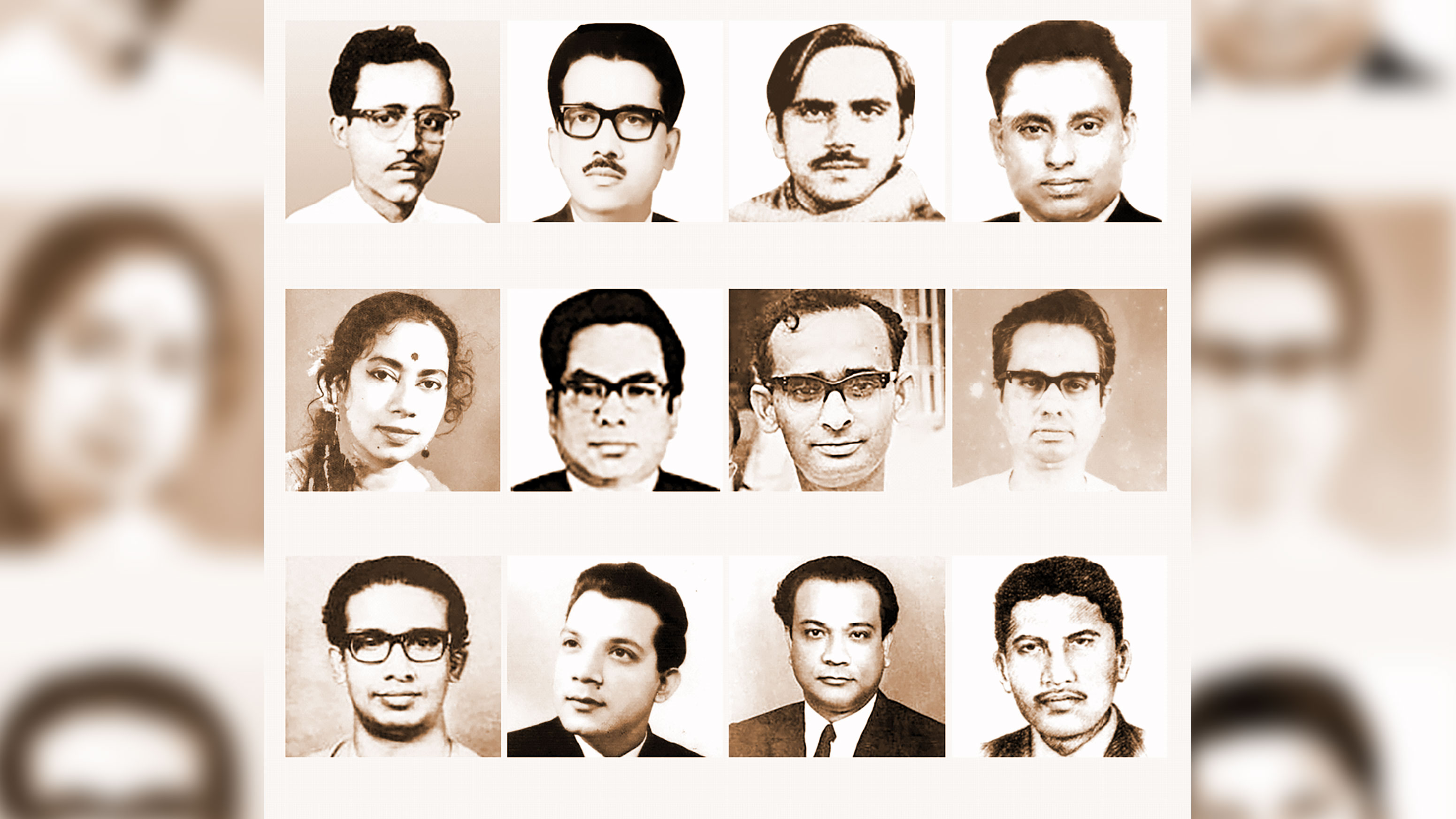

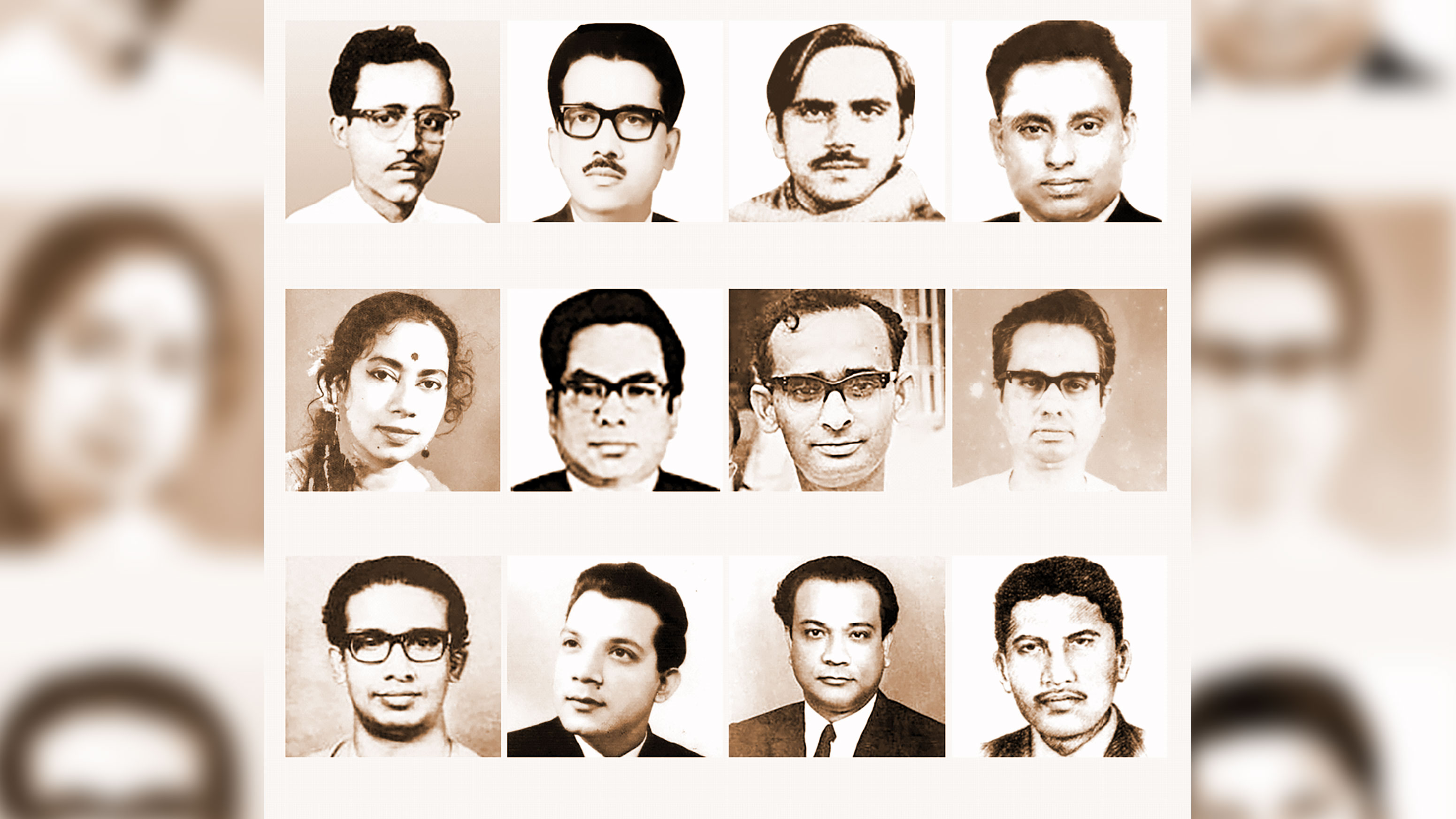

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১ দিন আগে

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ঢাকা শহরের ‘হিজড়া’ সম্প্রদায়। লিঙ্গবৈচিত্র্যসহ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণামূলক বই ‘নারী সত্তার অন্বেষণে’। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে একটি মহলের বিতর্কিত কথাবার্তা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা

বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে কটাক্ষ করছেন কেউ কেউ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমনকি মূল ধারার গণমাধ্যমেও তাঁদের এই কীর্তি করতে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

প্রথমত, কারা এরা—সেই প্রশ্নটা জরুরি আমাদের জন্য। কারণ আমরা এমন একটা সময় পার করছি, যেখানে আসলে ওই অর্থে অথরিটি বা বুদ্ধিবৃত্তিক ঘরানা নেই, যেখান থেকে ভাবনা উৎপাদন হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো দুর্বল হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রটিও দুর্বল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এরই সুযোগে কিছু মানুষ তাঁদের নিজস্ব চিন্তা এবং যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভ উৎপাদন করতে চান, তাঁরা সেই সুযোগের একধরনের সদ্ব্যবহার করছেন।

দ্বিতীয়ত, সাধারণত কোনো দেশের জন্ম হওয়ার পর সে দেশের নাগরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের লোকজনের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি থাকা লাগে। মানে নিজ দেশের, নিজ স্বাধীনতার এবং যুদ্ধ বা বিদ্রোহকে ধারণ করতে পারা। দুঃখজনক হলো, বিজয়ের এত বছর পার হওয়ার পরেও ব্যক্তি-দল-মত-পথ-বর্ণ-শ্রেণিনির্বিশেষে আমাদের নিজেদের যে বিজয়ের ইতিহাস এবং নিজের অর্জনের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নানা সময়ে নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রকল্পের অংশ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কটাক্ষ করার যে স্পর্ধা, সেটাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছায়াতলে অথবা ক্ষমতার অদল-বদলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সেই প্রশ্রয়েরই একটা দানবীয় রূপ ৫৪ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন, যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো দুঃসাহস এবং স্পর্ধা দেখাতে পারছে।

কিছু মীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক তোলা হচ্ছে। এর পেছনে কোনো গূঢ় রহস্য আছে বলে মনে করেন কি?

এতে কোনো গূঢ় রহস্য নেই। তবে এটা একটা ঐতিহাসিক প্রকল্পের অংশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তার ইতিহাস এবং বাংলাদেশ হয়ে ওঠার গল্পটা এ দেশীয় নয়। ১৯৭১ সালের আগে থেকে একটা বিশেষ মহল একটা ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানিদের ইতিহাসের বইপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, সেখানকার বক্তব্য কিন্তু একই ছিল। এখন তারা যেসব বক্তব্য দিচ্ছে, আগেও তারা সেটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে একাত্তরের সময় প্রতিবেশী যে দেশটি আমাদের সহযোগিতা করেছে, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তাদের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে থাকে। এই উভয় পক্ষের প্রতি আমাদের দেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল প্রভাবিত। আবার ২০২৪-এর এত বড় একটা গণ-অভ্যুত্থান হওয়ার পরেও তাদের অনেকের উদ্দেশ্য কিন্তু এখনো পাকিস্তানপন্থীদের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করা।

গত সরকারের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ তোলা যায়, তারা ভারতীয়দের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে, একইভাবে বর্তমান যাদের অধীনে আমরা শাসিত হচ্ছি, তারাও বীরদর্পে তাদের (বিগত সরকারের) অনুসরণে পাকিস্তানিদের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠায় তৎপর।

এই সময়ে যে বা যারা এ ধরনের ন্যারেটিভ উৎপাদন করছে, তাদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা খুব জরুরি। কারণ, আমাদের দেশটির একটা ইতিহাস আছে, সেটাই আমাদের শিকড়। এখন কেউ যদি শিকড় উৎপাটন করার চেষ্টা করে, সেটা গূঢ় রহস্য না, সেটা হলো একটা ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র। মূলত বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির নিমিত্তে ও অবাধ ক্ষমতাচর্চার লক্ষ্যে মীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে তারা বারবার বিতর্ক তৈরির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। বিতর্ক তৈরি করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, যাতে করে আমরা তাদের নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের যা করণীয়, সে বিষয়গুলোতে মনোযোগ না দিই।

মুক্তিযুদ্ধের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। কিন্তু সেই ইতিহাসকে বিতর্কিত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে। সরকার এ ব্যাপারে কেন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না?

যারা মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তো অন্তত একটা সতর্কবার্তা দেওয়ার দরকার ছিল এ সরকারের পক্ষ থেকে। কারণ, এ মাসটা হলো বিজয়ের। সেটুকুও কিন্তু করা হয়নি। মূল কারণ আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারি। কারণ, এই সরকারের সঙ্গে যাঁরা স্বাধীনতাযুদ্ধকে বিশ্বাস করেন—এমন লোকজন যেমন আছেন, তেমনি যাঁরা এ দেশের স্বাধীনতার অর্জনকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি দিতে চান না, সে রকম লোকজনও (সম্ভবত) খুব শক্তিশালীভাবে আছেন। সে কারণে সরকার এ ধরনের বিষয়ে একটা শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তাঁদের এত আস্ফালনের পরেও কি আপনি মনে করেন তাঁরা সফল হতে পারবেন?

একাত্তর সালের আগে থেকেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অসীম শক্তি আছে। আসলে একাত্তর সালের যুদ্ধটা ছিল গণমানুষের। এ দেশটা যখনই অন্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, তখনই কিন্তু গণমানুষ বীরদর্পে প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষার শপথ নিয়ে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে। কাজেই এখন আস্ফালনটা দেখা যাচ্ছে এ কারণে যে বর্তমানে এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার নেই। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলো এখন পঙ্গু। আবার আমরা একটা অসময়ের মধ্যে আছি। এই অসময়েই কিন্তু সবচেয়ে বেশি শত্রু-মিত্র, মীরজাফর, বিশ্বাসঘাতককে চেনা যায়। অন্ধকার সময়ে চেনা যায়, এ দেশকে কারা ধারণ করে এবং কারা এ দেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

আমি তো মনে করি, এই আস্ফালন আমাদের একটা যুগান্তকারী সুযোগ করে দিয়েছে। তার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি কারা বাংলাদেশের পক্ষে আর কারা বিপক্ষে। এবং কারা আমাদের স্বাধীনতার অর্জনের ইতিহাসকে বিকৃত করার চক্রান্তে শামিল হয়েছে।

এই চেনার সুযোগটা আমাদের জন্য মন্দের ভালো বলা যেতে পারে। তবে আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করি না, তারা জয়যুক্ত হবে। বাংলাদেশের জন্মের সংগ্রামের ইতিহাস, লাখ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতার অর্জন—সেই আস্থা ও বিশ্বাস যতক্ষণ এ দেশের মানুষের মনে গেঁথে থাকবে, যতক্ষণ এ দেশের মানুষ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে; তার যদি গুটিকয়েকও হয়, তাহলেও আমি মনে করি, এই অপশক্তি অবশ্যই পরাজিত হবে। এই মুক্তিযুদ্ধকে যদি কোনো রাজনৈতিক দল তার নিজের বলে দাবি করে, তাতে বাংলাদেশের মানুষ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে, এটা কোনো একক দলের অর্জন না। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধকে যদি কেউ শুধু প্রতিরোধযুদ্ধ বা যুদ্ধটা সেভাবে আমাদের যুদ্ধ ছিল না—এ রকম বয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে সে বয়ানের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ কড়ায়-গন্ডায় উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে আমি বিশ্বাস করি।

আগামী জাতীয় নির্বাচন ইনক্লুসিভ এবং ভালো নির্বাচনের প্রত্যাশা করতে পারি কি?

ইনক্লুসিভ নির্বাচনের জন্য সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। আমরা আর কোনোভাবেই ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের মতো অগণতান্ত্রিক কোনো নির্বাচন দেখার প্রত্যাশা করি না। আমি মনে করি, এ দেশের মানুষের যথেষ্ট পরিমাণ বিবেক-বিবেচনা বোধ আছে। তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন যে কাকে নির্বাচিত করবেন আর কাকে করবেন না।

সে ক্ষেত্রে যদি অযাচিতভাবে আইনের অনুসরণ না করে অথবা ক্ষমতাবলে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ করা সম্ভব না, সেটা আর যা-ই হোক ইনক্লুসিভ নির্বাচন হবে না। সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, যিনি বা যাঁরা জুলাই এবং একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বাদ দিয়ে যাঁরা প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন এবং সর্বোপরি অন্য কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে শুধু বাংলাদেশের হয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের সবাইকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার পরেই ভোল পাল্টে ফেলে। নতুনভাবে নির্বাচিত কোন সরকারের সে রকম হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু?

এটা নির্ভর করবে আগামী নির্বাচনটা কীভাবে হচ্ছে। কারণ নির্বাচনে যদি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয় অর্থাৎ যেখানে জনগণের মতামতের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে, তাহলে ভয়াবহতার শঙ্কা আছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও রাখার কোনো মানে দাঁড়ায় না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রার্থীরা যেভাবে প্রচার-প্রচারণা করে নানা ধরনের অযৌক্তিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুরু করেছেন, তাতে যৌক্তিকভাবে সেসব দেওয়ার সুযোগ নেই। এতে প্রমাণ হয় যে তাঁরা আসলে নির্বাচনের জন্যই প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছেন। কোনো প্রার্থী এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন যেমন আমরা সবাই জানি, একটা শিশু জন্ম নিচ্ছে ঋণের বোঝা নিয়ে। সেখানে তাঁরা অপ্রয়োজনীয় খাতে ভর্তুকি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এগুলো সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিমূলক প্রতিশ্রুতি। এভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি তাঁরা ক্ষমতায় যান, তাঁরা তো সেসব রাখতে পারবেন না। তাঁরা মূলত প্রতিশ্রুতি ভাঙার জন্য তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়াটাই হলো তাঁদের মূল লক্ষ্য।

জুলাই আন্দোলনের পরেও আমরা যদি এসব থেকে বের হতে না পারি, তাহলে তো সমস্যা থেকে যাবে। ক্ষমতার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ দেশকে সেবামূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা। আমি ক্ষমতায় যাব এ জন্য না যে আমার পেশি বা প্রশাসনিক শক্তি আছে। আমি ক্ষমতায় যাব এ কারণে যে জনগণ যেন বিশ্বাস করেন আমি তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারব।

যখন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এ জায়গায় চিন্তা করতে শুরু করবে, তখন একটা পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না এবং দেখাও যাচ্ছে না।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে কটাক্ষ করছেন কেউ কেউ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমনকি মূল ধারার গণমাধ্যমেও তাঁদের এই কীর্তি করতে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

প্রথমত, কারা এরা—সেই প্রশ্নটা জরুরি আমাদের জন্য। কারণ আমরা এমন একটা সময় পার করছি, যেখানে আসলে ওই অর্থে অথরিটি বা বুদ্ধিবৃত্তিক ঘরানা নেই, যেখান থেকে ভাবনা উৎপাদন হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো দুর্বল হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রটিও দুর্বল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এরই সুযোগে কিছু মানুষ তাঁদের নিজস্ব চিন্তা এবং যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভ উৎপাদন করতে চান, তাঁরা সেই সুযোগের একধরনের সদ্ব্যবহার করছেন।

দ্বিতীয়ত, সাধারণত কোনো দেশের জন্ম হওয়ার পর সে দেশের নাগরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের লোকজনের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি থাকা লাগে। মানে নিজ দেশের, নিজ স্বাধীনতার এবং যুদ্ধ বা বিদ্রোহকে ধারণ করতে পারা। দুঃখজনক হলো, বিজয়ের এত বছর পার হওয়ার পরেও ব্যক্তি-দল-মত-পথ-বর্ণ-শ্রেণিনির্বিশেষে আমাদের নিজেদের যে বিজয়ের ইতিহাস এবং নিজের অর্জনের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নানা সময়ে নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রকল্পের অংশ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কটাক্ষ করার যে স্পর্ধা, সেটাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছায়াতলে অথবা ক্ষমতার অদল-বদলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সেই প্রশ্রয়েরই একটা দানবীয় রূপ ৫৪ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন, যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো দুঃসাহস এবং স্পর্ধা দেখাতে পারছে।

কিছু মীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক তোলা হচ্ছে। এর পেছনে কোনো গূঢ় রহস্য আছে বলে মনে করেন কি?

এতে কোনো গূঢ় রহস্য নেই। তবে এটা একটা ঐতিহাসিক প্রকল্পের অংশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তার ইতিহাস এবং বাংলাদেশ হয়ে ওঠার গল্পটা এ দেশীয় নয়। ১৯৭১ সালের আগে থেকে একটা বিশেষ মহল একটা ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানিদের ইতিহাসের বইপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, সেখানকার বক্তব্য কিন্তু একই ছিল। এখন তারা যেসব বক্তব্য দিচ্ছে, আগেও তারা সেটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে একাত্তরের সময় প্রতিবেশী যে দেশটি আমাদের সহযোগিতা করেছে, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তাদের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে থাকে। এই উভয় পক্ষের প্রতি আমাদের দেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল প্রভাবিত। আবার ২০২৪-এর এত বড় একটা গণ-অভ্যুত্থান হওয়ার পরেও তাদের অনেকের উদ্দেশ্য কিন্তু এখনো পাকিস্তানপন্থীদের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করা।

গত সরকারের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ তোলা যায়, তারা ভারতীয়দের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে, একইভাবে বর্তমান যাদের অধীনে আমরা শাসিত হচ্ছি, তারাও বীরদর্পে তাদের (বিগত সরকারের) অনুসরণে পাকিস্তানিদের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠায় তৎপর।

এই সময়ে যে বা যারা এ ধরনের ন্যারেটিভ উৎপাদন করছে, তাদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা খুব জরুরি। কারণ, আমাদের দেশটির একটা ইতিহাস আছে, সেটাই আমাদের শিকড়। এখন কেউ যদি শিকড় উৎপাটন করার চেষ্টা করে, সেটা গূঢ় রহস্য না, সেটা হলো একটা ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র। মূলত বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির নিমিত্তে ও অবাধ ক্ষমতাচর্চার লক্ষ্যে মীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে তারা বারবার বিতর্ক তৈরির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। বিতর্ক তৈরি করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, যাতে করে আমরা তাদের নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের যা করণীয়, সে বিষয়গুলোতে মনোযোগ না দিই।

মুক্তিযুদ্ধের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। কিন্তু সেই ইতিহাসকে বিতর্কিত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে। সরকার এ ব্যাপারে কেন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না?

যারা মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তো অন্তত একটা সতর্কবার্তা দেওয়ার দরকার ছিল এ সরকারের পক্ষ থেকে। কারণ, এ মাসটা হলো বিজয়ের। সেটুকুও কিন্তু করা হয়নি। মূল কারণ আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারি। কারণ, এই সরকারের সঙ্গে যাঁরা স্বাধীনতাযুদ্ধকে বিশ্বাস করেন—এমন লোকজন যেমন আছেন, তেমনি যাঁরা এ দেশের স্বাধীনতার অর্জনকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি দিতে চান না, সে রকম লোকজনও (সম্ভবত) খুব শক্তিশালীভাবে আছেন। সে কারণে সরকার এ ধরনের বিষয়ে একটা শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তাঁদের এত আস্ফালনের পরেও কি আপনি মনে করেন তাঁরা সফল হতে পারবেন?

একাত্তর সালের আগে থেকেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অসীম শক্তি আছে। আসলে একাত্তর সালের যুদ্ধটা ছিল গণমানুষের। এ দেশটা যখনই অন্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, তখনই কিন্তু গণমানুষ বীরদর্পে প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষার শপথ নিয়ে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে। কাজেই এখন আস্ফালনটা দেখা যাচ্ছে এ কারণে যে বর্তমানে এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার নেই। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলো এখন পঙ্গু। আবার আমরা একটা অসময়ের মধ্যে আছি। এই অসময়েই কিন্তু সবচেয়ে বেশি শত্রু-মিত্র, মীরজাফর, বিশ্বাসঘাতককে চেনা যায়। অন্ধকার সময়ে চেনা যায়, এ দেশকে কারা ধারণ করে এবং কারা এ দেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

আমি তো মনে করি, এই আস্ফালন আমাদের একটা যুগান্তকারী সুযোগ করে দিয়েছে। তার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি কারা বাংলাদেশের পক্ষে আর কারা বিপক্ষে। এবং কারা আমাদের স্বাধীনতার অর্জনের ইতিহাসকে বিকৃত করার চক্রান্তে শামিল হয়েছে।

এই চেনার সুযোগটা আমাদের জন্য মন্দের ভালো বলা যেতে পারে। তবে আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করি না, তারা জয়যুক্ত হবে। বাংলাদেশের জন্মের সংগ্রামের ইতিহাস, লাখ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতার অর্জন—সেই আস্থা ও বিশ্বাস যতক্ষণ এ দেশের মানুষের মনে গেঁথে থাকবে, যতক্ষণ এ দেশের মানুষ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে; তার যদি গুটিকয়েকও হয়, তাহলেও আমি মনে করি, এই অপশক্তি অবশ্যই পরাজিত হবে। এই মুক্তিযুদ্ধকে যদি কোনো রাজনৈতিক দল তার নিজের বলে দাবি করে, তাতে বাংলাদেশের মানুষ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে, এটা কোনো একক দলের অর্জন না। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধকে যদি কেউ শুধু প্রতিরোধযুদ্ধ বা যুদ্ধটা সেভাবে আমাদের যুদ্ধ ছিল না—এ রকম বয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে সে বয়ানের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ কড়ায়-গন্ডায় উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে আমি বিশ্বাস করি।

আগামী জাতীয় নির্বাচন ইনক্লুসিভ এবং ভালো নির্বাচনের প্রত্যাশা করতে পারি কি?

ইনক্লুসিভ নির্বাচনের জন্য সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। আমরা আর কোনোভাবেই ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের মতো অগণতান্ত্রিক কোনো নির্বাচন দেখার প্রত্যাশা করি না। আমি মনে করি, এ দেশের মানুষের যথেষ্ট পরিমাণ বিবেক-বিবেচনা বোধ আছে। তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন যে কাকে নির্বাচিত করবেন আর কাকে করবেন না।

সে ক্ষেত্রে যদি অযাচিতভাবে আইনের অনুসরণ না করে অথবা ক্ষমতাবলে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ করা সম্ভব না, সেটা আর যা-ই হোক ইনক্লুসিভ নির্বাচন হবে না। সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, যিনি বা যাঁরা জুলাই এবং একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বাদ দিয়ে যাঁরা প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন এবং সর্বোপরি অন্য কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে শুধু বাংলাদেশের হয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের সবাইকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার পরেই ভোল পাল্টে ফেলে। নতুনভাবে নির্বাচিত কোন সরকারের সে রকম হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু?

এটা নির্ভর করবে আগামী নির্বাচনটা কীভাবে হচ্ছে। কারণ নির্বাচনে যদি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয় অর্থাৎ যেখানে জনগণের মতামতের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে, তাহলে ভয়াবহতার শঙ্কা আছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও রাখার কোনো মানে দাঁড়ায় না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রার্থীরা যেভাবে প্রচার-প্রচারণা করে নানা ধরনের অযৌক্তিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুরু করেছেন, তাতে যৌক্তিকভাবে সেসব দেওয়ার সুযোগ নেই। এতে প্রমাণ হয় যে তাঁরা আসলে নির্বাচনের জন্যই প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছেন। কোনো প্রার্থী এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন যেমন আমরা সবাই জানি, একটা শিশু জন্ম নিচ্ছে ঋণের বোঝা নিয়ে। সেখানে তাঁরা অপ্রয়োজনীয় খাতে ভর্তুকি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এগুলো সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিমূলক প্রতিশ্রুতি। এভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি তাঁরা ক্ষমতায় যান, তাঁরা তো সেসব রাখতে পারবেন না। তাঁরা মূলত প্রতিশ্রুতি ভাঙার জন্য তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়াটাই হলো তাঁদের মূল লক্ষ্য।

জুলাই আন্দোলনের পরেও আমরা যদি এসব থেকে বের হতে না পারি, তাহলে তো সমস্যা থেকে যাবে। ক্ষমতার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ দেশকে সেবামূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা। আমি ক্ষমতায় যাব এ জন্য না যে আমার পেশি বা প্রশাসনিক শক্তি আছে। আমি ক্ষমতায় যাব এ কারণে যে জনগণ যেন বিশ্বাস করেন আমি তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারব।

যখন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এ জায়গায় চিন্তা করতে শুরু করবে, তখন একটা পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না এবং দেখাও যাচ্ছে না।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

১৯ অক্টোবর ২০২৫

ধান কাটার মৌসুমে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, সেটি সিন্ডিকেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে—এমন একটি প্রশ্নের মুখে অনেকটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সপ্তাহ তিনেক আগে।

৫ ঘণ্টা আগে

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের চুক্তিতে যেখানে বিমানভাড়াসহ একজন কর্মীর বিদেশ যাওয়ার মোট ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে একশ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র কর্মীদের কাছ থেকে এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে।

৫ ঘণ্টা আগে

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১ দিন আগেআজাদুর রহমান চন্দন

ধান কাটার মৌসুমে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, সেটি সিন্ডিকেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে—এমন একটি প্রশ্নের মুখে অনেকটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সপ্তাহ তিনেক আগে। সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ডিসি-ইউএনও পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘এগুলোর সল্যুশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে হয় না। এগুলো করতে পারে একটি রাজনৈতিক সরকার। কারণ তাদের এ মোরাল সল্যুশন করার সক্ষমতা থাকে। তাদের ভয়েসটা দিতে পারে। তাদের কর্মীরা আছে। তাদের সেটআপ আছে। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসিকে পাঠিয়ে, ইউএনওকে পাঠিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট।’ উপদেষ্টা ‘রাজনৈতিক সরকার’ শব্দযুগল ব্যবহার করলেও কার্যত নির্বাচিত সরকারকেই বুঝিয়েছিলেন। দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছর অনির্বাচিত সরকার রাখার বাসনা যাদের, তারা এ বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকতেও পারেন। তবে অনির্বাচিত সরকারের একটি সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরায় সালেহউদ্দিন আহমেদ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রশংসা কুড়াবেন আরও বহুদিন।

অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছিলেন মাস ছয়েক আগে। কিন্তু ঘোষিত সময়ে নির্বাচন সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে কি না, সে নিয়ে শঙ্কা-সংশয়-সন্দেহ পিছু ছাড়েনি এক দিনের জন্যও। দেশে ক্রিয়াশীল সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এমন সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। কিন্তু তফসিল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খোদ রাজধানীতে সম্ভাব্য এক প্রার্থীকে গুলি করার ঘটনায় পুরোনো শঙ্কা-সংশয় আরও জোরালো হয়েছে। কে না জানে, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ‘ভালোমন্দ’ নির্ধারক প্রায় সব সূচকই নিম্নমুখী। সবশেষ গত শুক্রবার রাজধানীতে দিনদুপুরে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে, যিনি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। আগের মাসেই চট্টগ্রামে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর জনসংযোগে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। এসব ঘটনাকে ‘সাধারণ অপরাধ’ হিসেবে গণ্য করা কঠিন।

হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপরই এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো জায়গা নেই। কোনো সময়ই না। আমাদের মতাদর্শ যা-ই হোক, যে কেউ ভয়ভীতি বা শক্তির আশ্রয় নিলে তাকে একসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।’ গুলিবিদ্ধ হাদিকে দেখতে সেদিন বিকেলেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনে দলটির ঘোষিত প্রার্থী মির্জা আব্বাস। সে সময় সেখানে উপস্থিত ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীদের এবং মির্জা আব্বাসের সঙ্গে থাকা নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষ পাল্টাপাল্টি স্লোগান দেয়। কিছুক্ষণ পর মির্জা আব্বাস তাঁর কর্মীদের নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যান। এর আগে এবং বলা চলে হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপর এক ছাত্রনেতা ঘটনার জন্য ইঙ্গিতে বিএনপিকে দায়ী করে আরেকটি গণ-অভ্যুত্থানেরও ডাক দেন। শোনা যাচ্ছে, ওই ছাত্রনেতাও নাকি ঢাকা-৮ আসনে নিজ দলের প্রার্থী হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে হাদির সঙ্গে তাঁরই মূলত ভোট ভাগাভাগি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে বদনামের ভাগীদার বিএনপি!

হাদির ওপর হামলার মাধ্যমে কেউ এক ঢিলে বহু পাখি মারার চেষ্টা করেছে কি না, সেটি এখনই বলা যাবে না। তদন্তসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোই হয়তো প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করলেও করতে পারে। তবে বিষয়টি যে বিএনপিকে যথেষ্ট ভাবাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্যে উদ্বেগ স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, ‘সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা হচ্ছে, এভাবেই কি চলতে থাকবে? তাহলে কোনো মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না—এটা আজকে সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।’ তিনি বলেন, ‘কেউ আবার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিচ্ছেন। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দল বিএনপিকে লক্ষ্য করে ফেসবুকে বার্তা দিচ্ছে। এগুলোতে তো সন্দেহ জাগে। একজন উপদেষ্টা মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে বলে দিলেন, জনগণ তো আমাদের ম্যান্ডেট দেয়নি কত দিন থাকব। সবকিছু মিলিয়েই নানা সন্দেহ, নানা সংশয়, নানা ধরনের কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে।’

এদিকে ইনকিলাব মঞ্চের এক সদস্যের বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, যারা ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়েছে, তারা প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তাঁর প্রচার টিমে যোগ দিয়েছিল। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য মোহাম্মদ ওসামা একটি গণমাধ্যমে জানান, একটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুজনের মধ্য থেকে একজন ওসমান হাদির ওপর গুলি চালায়। এই দুজন প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ওসমান হাদির প্রচার টিমে যোগ দিয়েছিল। মাঝখানে কিছুদিন তাদের দেখা যায়নি। কয়েক দিন আগে তারা আবার এসে প্রচার কাজে যোগ দেয়। কেউ কেউ সন্দেহভাজন হামলাকারীদের মধ্যে একজনের অতীত ‘লীগসংশ্লিষ্টতা’ প্রমাণ করতেও বেজায় তৎপর।

এ তৎপরতা দেখে কেবলই মনে পড়ছে, গণ-অভ্যুত্থানের নায়কের আদলে যেসব ‘মুখ’ এখন ঝলসে উঠছে, তাদের বেশির ভাগেরই কিন্তু একই রকম সংশ্লিষ্টতা ছিল। অর্থাৎ তখন তারা ছিল লীগের ‘মুখোশ’। সন্দেহভাজন ব্যক্তিও তেমনই একজন মুখোশধারী কি না, কে বলতে পারে? কারণ এই ব্যক্তি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে ১৭ লাখ টাকা লুটের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে গিয়েছিল। আগে লীগসংশ্লিষ্ট হয়েও এখন তাহলে কোন সংশ্লিষ্টতার জাদুবলে এত সহজে জামিন পেয়ে ইনকিলাব মঞ্চে ভিড়ে একেবারে সংগঠনের শীর্ষনেতার গা ঘেঁষে বসার সুযোগ পেয়ে গেল?

এক দলের সদস্য হয়েও অন্য দলে কাজ করার নজির যে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল, তা কিন্তু নয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকাবস্থায় দলটির অনেক সদস্য আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মতো বড় দলে কাজ করতেন। তবে তাঁরা ওই দলগুলোর জন্য বদনাম বয়ে আনার মতো কোনো কাজ করেননি। বরং তাঁদের কারণে সংশ্লিষ্ট দলগুলোই উপকৃত হয়েছিল। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত আবদুস সামাদ আজাদও একসময় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। প্রয়াত মহিউদ্দীন আহমেদ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও ন্যাপের নেতা ছিলেন। পরে বাকশাল হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও তাঁর পরিচিতি ছিল ‘আওয়ামী লীগের ন্যাপ নেতা’ হিসেবে। সেই পরিচয় ছিল গৌরবের। তাঁরা কারও সঙ্গে প্রতারণা বা ছলনা করেননি। সে প্রসঙ্গ থাক।

জুলাই আন্দোলনের মাঝামাঝি থেকেই অনেকের মুখের মুখোশ খসে পড়ছিল। ৫ আগস্টের পর তো অনেকের মুখ থেকে মুখোশ পরার মাজেজাও বেরিয়ে আসে অবলীলায়। ইদানীং আবার শুরু হয়েছে মুখ ও মুখোশের খেলা। সামনের দিনগুলোতে নাকি এ খেলা জমজমাট হবে। এক অনুজ সংবাদকর্মীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, মুখোশ পরায় পারদর্শী একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা নাকি কিছুদিন আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের বলেছেন, বিএনপিতে তাঁদের কত লোক আছে, তা জানলে সবার চোখ কপালে উঠবে। নির্বাচন যত কাছে আসবে, ওই ব্যক্তিরাও ততই বেশি সংখ্যায় বেরিয়ে আসবেন মুখোশ ছেড়ে! তথ্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, গত সপ্তাহেই নরসিংদীতে একটি ইউনিয়ন বিএনপির ৭৫ নেতা-কর্মী অন্য একটি দলে যোগ দিয়েছেন।

এমনিতেই গত বছর লুট হওয়া বিপুলসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-বিস্ফোরকের সব এখনো উদ্ধার হয়নি। উদ্ধার না হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা দেড় হাজারের মতো। গণ-অভ্যুত্থানের সময় এবং তার পরপর বিভিন্ন কারাগার, থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ স্থাপনা থেকে এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-বিস্ফোরক লুট করা হয়েছিল। এসব অস্ত্রশস্ত্র কাদের অবৈধ দখলে থাকতে পারে, তা কি আঁচ করা একেবারেই অসম্ভব? অস্ত্রের রাজনীতিতে কারা সিদ্ধহস্ত, তা কি সবার অজানা? এই অস্ত্রধারীরা যে এক মুখোশ ছেড়ে নতুন কোনো মুখোশ নিয়ে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে তৎপর হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কী?

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

ধান কাটার মৌসুমে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, সেটি সিন্ডিকেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে—এমন একটি প্রশ্নের মুখে অনেকটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সপ্তাহ তিনেক আগে। সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ডিসি-ইউএনও পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘এগুলোর সল্যুশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে হয় না। এগুলো করতে পারে একটি রাজনৈতিক সরকার। কারণ তাদের এ মোরাল সল্যুশন করার সক্ষমতা থাকে। তাদের ভয়েসটা দিতে পারে। তাদের কর্মীরা আছে। তাদের সেটআপ আছে। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসিকে পাঠিয়ে, ইউএনওকে পাঠিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট।’ উপদেষ্টা ‘রাজনৈতিক সরকার’ শব্দযুগল ব্যবহার করলেও কার্যত নির্বাচিত সরকারকেই বুঝিয়েছিলেন। দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছর অনির্বাচিত সরকার রাখার বাসনা যাদের, তারা এ বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকতেও পারেন। তবে অনির্বাচিত সরকারের একটি সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরায় সালেহউদ্দিন আহমেদ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রশংসা কুড়াবেন আরও বহুদিন।

অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছিলেন মাস ছয়েক আগে। কিন্তু ঘোষিত সময়ে নির্বাচন সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে কি না, সে নিয়ে শঙ্কা-সংশয়-সন্দেহ পিছু ছাড়েনি এক দিনের জন্যও। দেশে ক্রিয়াশীল সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এমন সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। কিন্তু তফসিল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খোদ রাজধানীতে সম্ভাব্য এক প্রার্থীকে গুলি করার ঘটনায় পুরোনো শঙ্কা-সংশয় আরও জোরালো হয়েছে। কে না জানে, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ‘ভালোমন্দ’ নির্ধারক প্রায় সব সূচকই নিম্নমুখী। সবশেষ গত শুক্রবার রাজধানীতে দিনদুপুরে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে, যিনি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। আগের মাসেই চট্টগ্রামে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর জনসংযোগে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। এসব ঘটনাকে ‘সাধারণ অপরাধ’ হিসেবে গণ্য করা কঠিন।

হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপরই এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো জায়গা নেই। কোনো সময়ই না। আমাদের মতাদর্শ যা-ই হোক, যে কেউ ভয়ভীতি বা শক্তির আশ্রয় নিলে তাকে একসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।’ গুলিবিদ্ধ হাদিকে দেখতে সেদিন বিকেলেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনে দলটির ঘোষিত প্রার্থী মির্জা আব্বাস। সে সময় সেখানে উপস্থিত ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীদের এবং মির্জা আব্বাসের সঙ্গে থাকা নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষ পাল্টাপাল্টি স্লোগান দেয়। কিছুক্ষণ পর মির্জা আব্বাস তাঁর কর্মীদের নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যান। এর আগে এবং বলা চলে হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপর এক ছাত্রনেতা ঘটনার জন্য ইঙ্গিতে বিএনপিকে দায়ী করে আরেকটি গণ-অভ্যুত্থানেরও ডাক দেন। শোনা যাচ্ছে, ওই ছাত্রনেতাও নাকি ঢাকা-৮ আসনে নিজ দলের প্রার্থী হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে হাদির সঙ্গে তাঁরই মূলত ভোট ভাগাভাগি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে বদনামের ভাগীদার বিএনপি!

হাদির ওপর হামলার মাধ্যমে কেউ এক ঢিলে বহু পাখি মারার চেষ্টা করেছে কি না, সেটি এখনই বলা যাবে না। তদন্তসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোই হয়তো প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করলেও করতে পারে। তবে বিষয়টি যে বিএনপিকে যথেষ্ট ভাবাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্যে উদ্বেগ স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, ‘সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা হচ্ছে, এভাবেই কি চলতে থাকবে? তাহলে কোনো মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না—এটা আজকে সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।’ তিনি বলেন, ‘কেউ আবার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিচ্ছেন। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দল বিএনপিকে লক্ষ্য করে ফেসবুকে বার্তা দিচ্ছে। এগুলোতে তো সন্দেহ জাগে। একজন উপদেষ্টা মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে বলে দিলেন, জনগণ তো আমাদের ম্যান্ডেট দেয়নি কত দিন থাকব। সবকিছু মিলিয়েই নানা সন্দেহ, নানা সংশয়, নানা ধরনের কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে।’

এদিকে ইনকিলাব মঞ্চের এক সদস্যের বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, যারা ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়েছে, তারা প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তাঁর প্রচার টিমে যোগ দিয়েছিল। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য মোহাম্মদ ওসামা একটি গণমাধ্যমে জানান, একটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুজনের মধ্য থেকে একজন ওসমান হাদির ওপর গুলি চালায়। এই দুজন প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ওসমান হাদির প্রচার টিমে যোগ দিয়েছিল। মাঝখানে কিছুদিন তাদের দেখা যায়নি। কয়েক দিন আগে তারা আবার এসে প্রচার কাজে যোগ দেয়। কেউ কেউ সন্দেহভাজন হামলাকারীদের মধ্যে একজনের অতীত ‘লীগসংশ্লিষ্টতা’ প্রমাণ করতেও বেজায় তৎপর।

এ তৎপরতা দেখে কেবলই মনে পড়ছে, গণ-অভ্যুত্থানের নায়কের আদলে যেসব ‘মুখ’ এখন ঝলসে উঠছে, তাদের বেশির ভাগেরই কিন্তু একই রকম সংশ্লিষ্টতা ছিল। অর্থাৎ তখন তারা ছিল লীগের ‘মুখোশ’। সন্দেহভাজন ব্যক্তিও তেমনই একজন মুখোশধারী কি না, কে বলতে পারে? কারণ এই ব্যক্তি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে ১৭ লাখ টাকা লুটের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে গিয়েছিল। আগে লীগসংশ্লিষ্ট হয়েও এখন তাহলে কোন সংশ্লিষ্টতার জাদুবলে এত সহজে জামিন পেয়ে ইনকিলাব মঞ্চে ভিড়ে একেবারে সংগঠনের শীর্ষনেতার গা ঘেঁষে বসার সুযোগ পেয়ে গেল?

এক দলের সদস্য হয়েও অন্য দলে কাজ করার নজির যে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল, তা কিন্তু নয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকাবস্থায় দলটির অনেক সদস্য আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মতো বড় দলে কাজ করতেন। তবে তাঁরা ওই দলগুলোর জন্য বদনাম বয়ে আনার মতো কোনো কাজ করেননি। বরং তাঁদের কারণে সংশ্লিষ্ট দলগুলোই উপকৃত হয়েছিল। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত আবদুস সামাদ আজাদও একসময় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। প্রয়াত মহিউদ্দীন আহমেদ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও ন্যাপের নেতা ছিলেন। পরে বাকশাল হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও তাঁর পরিচিতি ছিল ‘আওয়ামী লীগের ন্যাপ নেতা’ হিসেবে। সেই পরিচয় ছিল গৌরবের। তাঁরা কারও সঙ্গে প্রতারণা বা ছলনা করেননি। সে প্রসঙ্গ থাক।

জুলাই আন্দোলনের মাঝামাঝি থেকেই অনেকের মুখের মুখোশ খসে পড়ছিল। ৫ আগস্টের পর তো অনেকের মুখ থেকে মুখোশ পরার মাজেজাও বেরিয়ে আসে অবলীলায়। ইদানীং আবার শুরু হয়েছে মুখ ও মুখোশের খেলা। সামনের দিনগুলোতে নাকি এ খেলা জমজমাট হবে। এক অনুজ সংবাদকর্মীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, মুখোশ পরায় পারদর্শী একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা নাকি কিছুদিন আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের বলেছেন, বিএনপিতে তাঁদের কত লোক আছে, তা জানলে সবার চোখ কপালে উঠবে। নির্বাচন যত কাছে আসবে, ওই ব্যক্তিরাও ততই বেশি সংখ্যায় বেরিয়ে আসবেন মুখোশ ছেড়ে! তথ্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, গত সপ্তাহেই নরসিংদীতে একটি ইউনিয়ন বিএনপির ৭৫ নেতা-কর্মী অন্য একটি দলে যোগ দিয়েছেন।

এমনিতেই গত বছর লুট হওয়া বিপুলসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-বিস্ফোরকের সব এখনো উদ্ধার হয়নি। উদ্ধার না হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা দেড় হাজারের মতো। গণ-অভ্যুত্থানের সময় এবং তার পরপর বিভিন্ন কারাগার, থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ স্থাপনা থেকে এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-বিস্ফোরক লুট করা হয়েছিল। এসব অস্ত্রশস্ত্র কাদের অবৈধ দখলে থাকতে পারে, তা কি আঁচ করা একেবারেই অসম্ভব? অস্ত্রের রাজনীতিতে কারা সিদ্ধহস্ত, তা কি সবার অজানা? এই অস্ত্রধারীরা যে এক মুখোশ ছেড়ে নতুন কোনো মুখোশ নিয়ে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে তৎপর হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কী?

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

১৯ অক্টোবর ২০২৫

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ঢাকা শহরের ‘হিজড়া’ সম্প্রদায়। লিঙ্গবৈচিত্র্যসহ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের চুক্তিতে যেখানে বিমানভাড়াসহ একজন কর্মীর বিদেশ যাওয়ার মোট ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে একশ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র কর্মীদের কাছ থেকে এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে।

৫ ঘণ্টা আগে

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের চুক্তিতে যেখানে বিমানভাড়াসহ একজন কর্মীর বিদেশ যাওয়ার মোট ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে একশ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র কর্মীদের কাছ থেকে এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে। এই অনৈতিক ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ৬০টি রিক্রুটিং এজেন্সি প্রায় ৪ হাজার ৫৪৫ কোটি ২০ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। শ্রমিকের রক্ত-ঘাম ঝরানো এই বিপুল অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় জড়িত ১২৪ জন মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। এ নিয়ে ১১ ডিসেম্বর আজকের পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ২০১৮ সালে এই সিন্ডিকেটের কারণেই মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনা ও চুক্তির পর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে শ্রমবাজারটি আবার চালু হলেও রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র আবারও তাদের পুরোনো কৌশল প্রয়োগ করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকায় জনতা ট্রাভেলসের মালিক ও বিসিবির পরিচালক আমজাদ হোসেন এবং ত্রিবেণী ইন্টারন্যাশনালের সেলিনা আলী ও নাবিলা আলীর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম থাকায় ইঙ্গিত দেয়, এই অনিয়ম কেবল সামান্য কিছু এজেন্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর শিকড় আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

যে শ্রমিকেরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে বড় ভূমিকা রাখেন, বিদেশে কাজের জন্য নিজেদের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে দেন, তাঁদের এমন অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া চরম অমানবিকতা। সরকার যেখানে একটি নির্দিষ্ট ফি নির্ধারণ করে দেয়, সেখানে এজেন্সির এমন মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং শ্রমিকের সঙ্গে সরাসরি প্রতারণা।

আমাদের প্রশ্ন, সরকারিভাবে ফি নির্ধারণ করা সত্ত্বেও কীভাবে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এই অনিয়ম করতে পারল? তদারকি সংস্থাগুলো কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে? নাকি উচ্চপর্যায়ের যোগসাজশেই এ দুর্নীতি ডালপালা মেলেছে? দুদকের কাছে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এটি কেবল অতিরিক্ত অর্থ আদায়ই নয়, এটি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলার শামিল।

দুদকের মামলা করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তবে কেবল মামলা করাই যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং আত্মসাৎ করা অর্থ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শুধু আর্থিক জরিমানা নয়; বরং তাদের লাইসেন্স বাতিল এবং মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের শ্রমবাজারকে সিন্ডিকেটমুক্ত রাখতে এবং কর্মীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে আরও কঠোর অবস্থান নিতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে কোনোভাবেই সরকার-নির্ধারিত ফির বেশি অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য জনশক্তি রপ্তানিপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের চুক্তিতে যেখানে বিমানভাড়াসহ একজন কর্মীর বিদেশ যাওয়ার মোট ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে একশ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র কর্মীদের কাছ থেকে এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে। এই অনৈতিক ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ৬০টি রিক্রুটিং এজেন্সি প্রায় ৪ হাজার ৫৪৫ কোটি ২০ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। শ্রমিকের রক্ত-ঘাম ঝরানো এই বিপুল অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় জড়িত ১২৪ জন মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। এ নিয়ে ১১ ডিসেম্বর আজকের পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ২০১৮ সালে এই সিন্ডিকেটের কারণেই মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনা ও চুক্তির পর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে শ্রমবাজারটি আবার চালু হলেও রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র আবারও তাদের পুরোনো কৌশল প্রয়োগ করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকায় জনতা ট্রাভেলসের মালিক ও বিসিবির পরিচালক আমজাদ হোসেন এবং ত্রিবেণী ইন্টারন্যাশনালের সেলিনা আলী ও নাবিলা আলীর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম থাকায় ইঙ্গিত দেয়, এই অনিয়ম কেবল সামান্য কিছু এজেন্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর শিকড় আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

যে শ্রমিকেরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে বড় ভূমিকা রাখেন, বিদেশে কাজের জন্য নিজেদের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে দেন, তাঁদের এমন অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া চরম অমানবিকতা। সরকার যেখানে একটি নির্দিষ্ট ফি নির্ধারণ করে দেয়, সেখানে এজেন্সির এমন মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং শ্রমিকের সঙ্গে সরাসরি প্রতারণা।

আমাদের প্রশ্ন, সরকারিভাবে ফি নির্ধারণ করা সত্ত্বেও কীভাবে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এই অনিয়ম করতে পারল? তদারকি সংস্থাগুলো কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে? নাকি উচ্চপর্যায়ের যোগসাজশেই এ দুর্নীতি ডালপালা মেলেছে? দুদকের কাছে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এটি কেবল অতিরিক্ত অর্থ আদায়ই নয়, এটি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলার শামিল।

দুদকের মামলা করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তবে কেবল মামলা করাই যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং আত্মসাৎ করা অর্থ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শুধু আর্থিক জরিমানা নয়; বরং তাদের লাইসেন্স বাতিল এবং মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের শ্রমবাজারকে সিন্ডিকেটমুক্ত রাখতে এবং কর্মীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে আরও কঠোর অবস্থান নিতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে কোনোভাবেই সরকার-নির্ধারিত ফির বেশি অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য জনশক্তি রপ্তানিপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।

হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

১৯ অক্টোবর ২০২৫

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ঢাকা শহরের ‘হিজড়া’ সম্প্রদায়। লিঙ্গবৈচিত্র্যসহ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

ধান কাটার মৌসুমে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, সেটি সিন্ডিকেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে—এমন একটি প্রশ্নের মুখে অনেকটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সপ্তাহ তিনেক আগে।

৫ ঘণ্টা আগে

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১ দিন আগেশহীদ বুদ্বিজীবী হত্যাকারীদের বিচারভিন্ন কোনো পথ নেই—শুধু ন্যায্যতার কারণে নয়, শুধু মানবিকতার কারণেও নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তির জন্য, শহীদ-সন্তানদের অন্তরের বিচারের দাবি মেটানোর জন্য, জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্তির জন্য।

সেলিম জাহান

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা। পরে জানা গেছে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের কোনো এক সময়ে ঢাকা সেনানিবাসে গোপন বৈঠক বসেছিল প্রাদেশিক সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আলবদর-আলশামস বাহিনীর কেন্দ্রীয় অধিনায়কদের। রাও ফরমান আলীর হাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা—এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ বিশেষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামের তালিকা, যেটি তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন আট মাস আগে, একাত্তরের এপ্রিল মাসে। কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন রাও ফরমান আলী! কতখানি ভেবে রেখেছিলেন তিনি—কেমন করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করবে! জানতেন তিনি, বাঙালি জাতির বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করলে এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যাবে। ভাবা যায়, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি তালিকাটি তৈরি করেছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা হিসেবে, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন আলবদর ও আলশামসের অধিনায়কদের হাতে।

পরবর্তী সময়ে রাও ফরমান আলীর ডায়েরি থেকে সেই তালিকা উদ্ধার করা হয়েছিল। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যকার অনন্যসাধারণ একরাশ নাম সেখানে। ঠান্ডা মাথায় নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল। খুঁটিনাটি কিছুই ফরমান আলীর চিন্তা এড়ায়নি। তাই কোন শিক্ষক কোন বিভাগের, সেটাই শুধু তিনি লিখে রাখেননি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তাঁদের বাড়ির ঠিকানাও লিখে রেখেছিলেন। জনান্তিকে শুনেছি যে রাও ফরমান আলীর কন্যা শাহীন ফরমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল, পড়ত মনোবিজ্ঞান বিভাগে। আমাদেরই সহপাঠী ছিল সে। কন্যার শিক্ষকদের হত্যা করতে রাও ফরমান আলী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। আজ এটাও ইতিহাসের অংশ যে এ তালিকার বাইরে এবং সে দিনেরও আগে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তুলে নেওয়া হয়েছিল ১০ ডিসেম্বরে। রক্তক্ষরা সেসব কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আমাদের ইতিহাসের অংশ। নীলনকশা থেকে দেখা যায়, সে তালিকায় নাম ছিল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আহসানুল হক, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক সাদ’উদ্দীনের মতো শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের। ভাগ্যক্রমে তাঁরা বেঁচে গেছেন।

তারপরের সব ঘটনা এখন ইতিহাস। যে শয়তানেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলে নিয়েছিল, তাদের অনেকেই এই বরেণ্য শিক্ষকদের শিক্ষার্থী ছিল। বিজয়ের একেবারে অন্তিম সীমায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা এঁদের তুলে নিয়ে এসেছিল, তারা কিন্তু ভিনদেশি সৈনিক নয়, এ দেশেরই মানুষ। তাদের হাত কাঁপেনি এই সোনার মানুষদের চোখ বেঁধে দিতে, ঠোঁট কাঁপেনি সেই মিথ্যা আশ্বাস দিতে, ‘আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব’, বুক কাঁপেনি এই নরম মনের মানুষদের আঘাত করতে। না, তাঁরা ফেরেননি, সে দিনও না, কোনো দিনও না আজতক। বধ্যভূমিই হয়েছে তাঁদের শেষ শয্যা।

পারিবারিক সূত্রে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর অপহরণের কথা আমি শুনেছি। এবং এ-ও শুনেছি যে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর ফেরেননি। সে ভয়াবহ দিনের কথা নানাভাবে শুনেছি। সেন্ট্রাল রোডে পৈতৃক নিবাস ‘দারুল আফিয়াতে’ দুপুরবেলা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মা টেবিলে ভাত বেড়ে রেখেছিলেন। তখনই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। যে তুলে নিতে এসেছিল, সে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীরই ছাত্র। শুনেছি, বাড়ির লোক আপত্তি করলে সেই লোকটি জবাব দিয়েছিল, ‘এই কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যারকে নিয়ে আসব।’ না, আর তিনি ফিরে আসেননি। বেড়ে রাখা ভাত সন্তান খেতে পারেনি বলে মুনীর চৌধুরীর মা আজীবন একটি দুঃখ হৃদয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। শহীদ মুনীর চৌধুরী ১২ ডিসেম্বরের দিকে তাঁর অগ্রজ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে ফোন করেছিলেন। ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে তাঁর শেষ কথা ছিল, ‘স্বাধীনতা তো আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেল, তাই না?’ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অব্যর্থ ছিল, কিন্তু তিনি সে স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমার তিন দল মানুষের কথা বড় মনে হয়। যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের কথা—বড় বেদনার সঙ্গে। সেই সব শহীদের সন্তানদের, যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের কথা—বড় মমতার সঙ্গে এবং সেইসব হন্তারকের কথা—তীব্র ঘৃণার সঙ্গে, যারা এমন পাশবিক কাজ করে আজও বহাল তবিয়তে আছে। আমার প্রায়ই মনে হয়, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমি নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়ে পড়েছি। ভাবতেই পারি না যে আমার প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিরণ্ময় কিছু মানুষকে আর কোনো দিন দেখতে পাব না, বহু প্রিয় লেখকের নতুন লেখা আর পড়তে পারব না, অনেক সংগীতশিল্পীর কণ্ঠ আর সামনাসামনি শুনতে পারব না। আমরা অনেকেই এইসব স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষদের ঠিক চিনতে পারিনি, পাকিস্তানিরা কিন্তু ঠিকই পেরেছিল। বাংলাদেশের সৃষ্টশীলতা আর সৃজনশীলতার ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তারা বেছে নিয়েছিল এই অনন্যসাধারণ মানুষদের। মানুষ চিনতে ওরা ভুল করেনি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, লাখ লাখ নিহত মানুষের মধ্যে কেন বারবার শুধু শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা উঠে আসে। আমার মনে হয়, এর উত্তর দুটো—একটি প্রত্যক্ষ আর অন্যটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কারণটি হচ্ছে, এ মানুষগুলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জগতের অনন্য কিছু মানুষ ছিলেন; যাঁদের স্বপ্নদৃষ্টি, দিক্-দর্শন, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিনিয়ত। তাই আমাদের হৃদয়ে তাঁদের জন্য বিশেষ স্থান আছে। পরোক্ষ কারণটি হচ্ছে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা বহু শহীদের স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। তখন আমরা প্রতীক খুঁজে নিই। ১৪ ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সেই প্রতীক। এই প্রতীকের মাঝখান দিয়েই আমরা পৌঁছে যাই অন্য সব জানা-অজানা শহীদদের কাছে।

একাত্তর-উত্তর সময়ে শিক্ষক হিসেবে আমার সুবর্ণ সুযোগ ঘটেছিল উপর্যুক্ত শহীদদের অনেকেরই সন্তানদের সঙ্গে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যাদের শিক্ষার্থী হিসেবে পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান আছে ১৯৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের জন্য। আশির দশকে এদের অনেককেই আমার শ্রেণিকক্ষে আমি পেয়েছি। এ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়াতে গিয়ে দেখি যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে বসে আছে শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পুত্রদ্বয় তানভীর হায়দার চৌধুরী (শোভন) ও প্রয়াত সুমন হায়দার চৌধুরী (সুমন), শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার কন্যা দ্যুতি অরণি (মিতি), শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের পুত্র তৌহীদ রেজা নূর (তৌহীদ)। এ আমার পরম প্রাপ্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি যখন ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের ও শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার স্মৃতিচারণা করছিলাম, তখন শোভন, সুমন, মিতি ও তৌহীদের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ওরা হয়তো জানেও না, আশির দশকে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে ওদের দিকে তাকালে আমার মনটা হু হু করে উঠত। বহুবার এমন হয়েছে যে আমি ওদের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। কোনো দিন হয়তো বলা হয়নি, আজ ওদের এই কথাটুকুই শুধু বলে যাই—আর কিছু নয়।

শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, কিন্তু অন্যভাবেও কাছে পেয়েছি অন্য শহীদ-সন্তানদের। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বৃহত্তর অঙ্গনে কাছাকাছি এসেছি শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সন্তানত্রয়ের সঙ্গে—আহমেদ মুনীর (ভাষণ), প্রয়াত আশফাক মুনীর (মিশুক) ও আসিফ মুনীরকে (তন্ময়)। স্বল্পকালের জন্য মিশুক আমার সহকর্মীও ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবয়ব পত্রের (ফেসবুক) মাধ্যমে পরিচিত হয়েছি মাহমুদার সঙ্গে (শহীদ অধ্যাপক সিরাজুল হক খানের সন্তান)। জেনেছি মাহমুদকে—শহীদ অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের পুত্র সে। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে, সেদিনের যে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা পশুশক্তির কাছে তাদের বাবাকে হারিয়েছে, তারা আজ পরিণত বয়সের মানুষ। তাদের মনের পিতৃ হারানোর বেদনা আমরা কেউ বুঝব না। কারণ, সব দুঃখই তো মানুষের ব্যক্তিগত, সব বেদনাই তো তার নিজস্ব। কিন্তু এটা তো বুঝি যে তাদের পিতার হন্তারকদের ‘বিচারের দাবি তাদের মনে নিভৃতে কাঁদে’ অহর্নিশ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচারভিন্ন কোনো পথ নেই—শুধু ন্যায্যতার কারণে নয়, শুধু মানবিকতার কারণেও নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তির জন্য, শহীদ-সন্তানদের অন্তরের বিচারের দাবি মেটানোর জন্য, জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্তির জন্য। সে দায় রাষ্ট্রের, সমাজের ও ব্যক্তি মানুষের। সে দায়ভাগে আমরা সবাই সমান অংশীদার। জাতি হিসেবে আমরা যেন সে দায় ভুলে না যাই। সে আমাদেরই দায় এবং তার মোচনেই আমাদের মুক্তি।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা। পরে জানা গেছে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের কোনো এক সময়ে ঢাকা সেনানিবাসে গোপন বৈঠক বসেছিল প্রাদেশিক সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আলবদর-আলশামস বাহিনীর কেন্দ্রীয় অধিনায়কদের। রাও ফরমান আলীর হাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা—এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ বিশেষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামের তালিকা, যেটি তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন আট মাস আগে, একাত্তরের এপ্রিল মাসে। কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন রাও ফরমান আলী! কতখানি ভেবে রেখেছিলেন তিনি—কেমন করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করবে! জানতেন তিনি, বাঙালি জাতির বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করলে এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যাবে। ভাবা যায়, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি তালিকাটি তৈরি করেছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা হিসেবে, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন আলবদর ও আলশামসের অধিনায়কদের হাতে।

পরবর্তী সময়ে রাও ফরমান আলীর ডায়েরি থেকে সেই তালিকা উদ্ধার করা হয়েছিল। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যকার অনন্যসাধারণ একরাশ নাম সেখানে। ঠান্ডা মাথায় নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল। খুঁটিনাটি কিছুই ফরমান আলীর চিন্তা এড়ায়নি। তাই কোন শিক্ষক কোন বিভাগের, সেটাই শুধু তিনি লিখে রাখেননি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তাঁদের বাড়ির ঠিকানাও লিখে রেখেছিলেন। জনান্তিকে শুনেছি যে রাও ফরমান আলীর কন্যা শাহীন ফরমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল, পড়ত মনোবিজ্ঞান বিভাগে। আমাদেরই সহপাঠী ছিল সে। কন্যার শিক্ষকদের হত্যা করতে রাও ফরমান আলী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। আজ এটাও ইতিহাসের অংশ যে এ তালিকার বাইরে এবং সে দিনেরও আগে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তুলে নেওয়া হয়েছিল ১০ ডিসেম্বরে। রক্তক্ষরা সেসব কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আমাদের ইতিহাসের অংশ। নীলনকশা থেকে দেখা যায়, সে তালিকায় নাম ছিল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আহসানুল হক, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক সাদ’উদ্দীনের মতো শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের। ভাগ্যক্রমে তাঁরা বেঁচে গেছেন।

তারপরের সব ঘটনা এখন ইতিহাস। যে শয়তানেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলে নিয়েছিল, তাদের অনেকেই এই বরেণ্য শিক্ষকদের শিক্ষার্থী ছিল। বিজয়ের একেবারে অন্তিম সীমায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা এঁদের তুলে নিয়ে এসেছিল, তারা কিন্তু ভিনদেশি সৈনিক নয়, এ দেশেরই মানুষ। তাদের হাত কাঁপেনি এই সোনার মানুষদের চোখ বেঁধে দিতে, ঠোঁট কাঁপেনি সেই মিথ্যা আশ্বাস দিতে, ‘আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব’, বুক কাঁপেনি এই নরম মনের মানুষদের আঘাত করতে। না, তাঁরা ফেরেননি, সে দিনও না, কোনো দিনও না আজতক। বধ্যভূমিই হয়েছে তাঁদের শেষ শয্যা।

পারিবারিক সূত্রে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর অপহরণের কথা আমি শুনেছি। এবং এ-ও শুনেছি যে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর ফেরেননি। সে ভয়াবহ দিনের কথা নানাভাবে শুনেছি। সেন্ট্রাল রোডে পৈতৃক নিবাস ‘দারুল আফিয়াতে’ দুপুরবেলা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মা টেবিলে ভাত বেড়ে রেখেছিলেন। তখনই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। যে তুলে নিতে এসেছিল, সে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীরই ছাত্র। শুনেছি, বাড়ির লোক আপত্তি করলে সেই লোকটি জবাব দিয়েছিল, ‘এই কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যারকে নিয়ে আসব।’ না, আর তিনি ফিরে আসেননি। বেড়ে রাখা ভাত সন্তান খেতে পারেনি বলে মুনীর চৌধুরীর মা আজীবন একটি দুঃখ হৃদয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। শহীদ মুনীর চৌধুরী ১২ ডিসেম্বরের দিকে তাঁর অগ্রজ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে ফোন করেছিলেন। ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে তাঁর শেষ কথা ছিল, ‘স্বাধীনতা তো আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেল, তাই না?’ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অব্যর্থ ছিল, কিন্তু তিনি সে স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমার তিন দল মানুষের কথা বড় মনে হয়। যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের কথা—বড় বেদনার সঙ্গে। সেই সব শহীদের সন্তানদের, যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের কথা—বড় মমতার সঙ্গে এবং সেইসব হন্তারকের কথা—তীব্র ঘৃণার সঙ্গে, যারা এমন পাশবিক কাজ করে আজও বহাল তবিয়তে আছে। আমার প্রায়ই মনে হয়, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমি নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়ে পড়েছি। ভাবতেই পারি না যে আমার প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিরণ্ময় কিছু মানুষকে আর কোনো দিন দেখতে পাব না, বহু প্রিয় লেখকের নতুন লেখা আর পড়তে পারব না, অনেক সংগীতশিল্পীর কণ্ঠ আর সামনাসামনি শুনতে পারব না। আমরা অনেকেই এইসব স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষদের ঠিক চিনতে পারিনি, পাকিস্তানিরা কিন্তু ঠিকই পেরেছিল। বাংলাদেশের সৃষ্টশীলতা আর সৃজনশীলতার ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তারা বেছে নিয়েছিল এই অনন্যসাধারণ মানুষদের। মানুষ চিনতে ওরা ভুল করেনি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, লাখ লাখ নিহত মানুষের মধ্যে কেন বারবার শুধু শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা উঠে আসে। আমার মনে হয়, এর উত্তর দুটো—একটি প্রত্যক্ষ আর অন্যটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কারণটি হচ্ছে, এ মানুষগুলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জগতের অনন্য কিছু মানুষ ছিলেন; যাঁদের স্বপ্নদৃষ্টি, দিক্-দর্শন, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিনিয়ত। তাই আমাদের হৃদয়ে তাঁদের জন্য বিশেষ স্থান আছে। পরোক্ষ কারণটি হচ্ছে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা বহু শহীদের স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। তখন আমরা প্রতীক খুঁজে নিই। ১৪ ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সেই প্রতীক। এই প্রতীকের মাঝখান দিয়েই আমরা পৌঁছে যাই অন্য সব জানা-অজানা শহীদদের কাছে।

একাত্তর-উত্তর সময়ে শিক্ষক হিসেবে আমার সুবর্ণ সুযোগ ঘটেছিল উপর্যুক্ত শহীদদের অনেকেরই সন্তানদের সঙ্গে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যাদের শিক্ষার্থী হিসেবে পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান আছে ১৯৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের জন্য। আশির দশকে এদের অনেককেই আমার শ্রেণিকক্ষে আমি পেয়েছি। এ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়াতে গিয়ে দেখি যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে বসে আছে শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পুত্রদ্বয় তানভীর হায়দার চৌধুরী (শোভন) ও প্রয়াত সুমন হায়দার চৌধুরী (সুমন), শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার কন্যা দ্যুতি অরণি (মিতি), শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের পুত্র তৌহীদ রেজা নূর (তৌহীদ)। এ আমার পরম প্রাপ্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি যখন ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের ও শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার স্মৃতিচারণা করছিলাম, তখন শোভন, সুমন, মিতি ও তৌহীদের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ওরা হয়তো জানেও না, আশির দশকে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে ওদের দিকে তাকালে আমার মনটা হু হু করে উঠত। বহুবার এমন হয়েছে যে আমি ওদের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। কোনো দিন হয়তো বলা হয়নি, আজ ওদের এই কথাটুকুই শুধু বলে যাই—আর কিছু নয়।

শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, কিন্তু অন্যভাবেও কাছে পেয়েছি অন্য শহীদ-সন্তানদের। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বৃহত্তর অঙ্গনে কাছাকাছি এসেছি শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সন্তানত্রয়ের সঙ্গে—আহমেদ মুনীর (ভাষণ), প্রয়াত আশফাক মুনীর (মিশুক) ও আসিফ মুনীরকে (তন্ময়)। স্বল্পকালের জন্য মিশুক আমার সহকর্মীও ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবয়ব পত্রের (ফেসবুক) মাধ্যমে পরিচিত হয়েছি মাহমুদার সঙ্গে (শহীদ অধ্যাপক সিরাজুল হক খানের সন্তান)। জেনেছি মাহমুদকে—শহীদ অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের পুত্র সে। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে, সেদিনের যে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা পশুশক্তির কাছে তাদের বাবাকে হারিয়েছে, তারা আজ পরিণত বয়সের মানুষ। তাদের মনের পিতৃ হারানোর বেদনা আমরা কেউ বুঝব না। কারণ, সব দুঃখই তো মানুষের ব্যক্তিগত, সব বেদনাই তো তার নিজস্ব। কিন্তু এটা তো বুঝি যে তাদের পিতার হন্তারকদের ‘বিচারের দাবি তাদের মনে নিভৃতে কাঁদে’ অহর্নিশ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচারভিন্ন কোনো পথ নেই—শুধু ন্যায্যতার কারণে নয়, শুধু মানবিকতার কারণেও নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তির জন্য, শহীদ-সন্তানদের অন্তরের বিচারের দাবি মেটানোর জন্য, জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্তির জন্য। সে দায় রাষ্ট্রের, সমাজের ও ব্যক্তি মানুষের। সে দায়ভাগে আমরা সবাই সমান অংশীদার। জাতি হিসেবে আমরা যেন সে দায় ভুলে না যাই। সে আমাদেরই দায় এবং তার মোচনেই আমাদের মুক্তি।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

১৯ অক্টোবর ২০২৫

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ঢাকা শহরের ‘হিজড়া’ সম্প্রদায়। লিঙ্গবৈচিত্র্যসহ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

ধান কাটার মৌসুমে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, সেটি সিন্ডিকেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে—এমন একটি প্রশ্নের মুখে অনেকটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সপ্তাহ তিনেক আগে।

৫ ঘণ্টা আগে

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের চুক্তিতে যেখানে বিমানভাড়াসহ একজন কর্মীর বিদেশ যাওয়ার মোট ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে একশ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র কর্মীদের কাছ থেকে এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে।

৫ ঘণ্টা আগে