ড. দাউদ আবদুল্লাহ

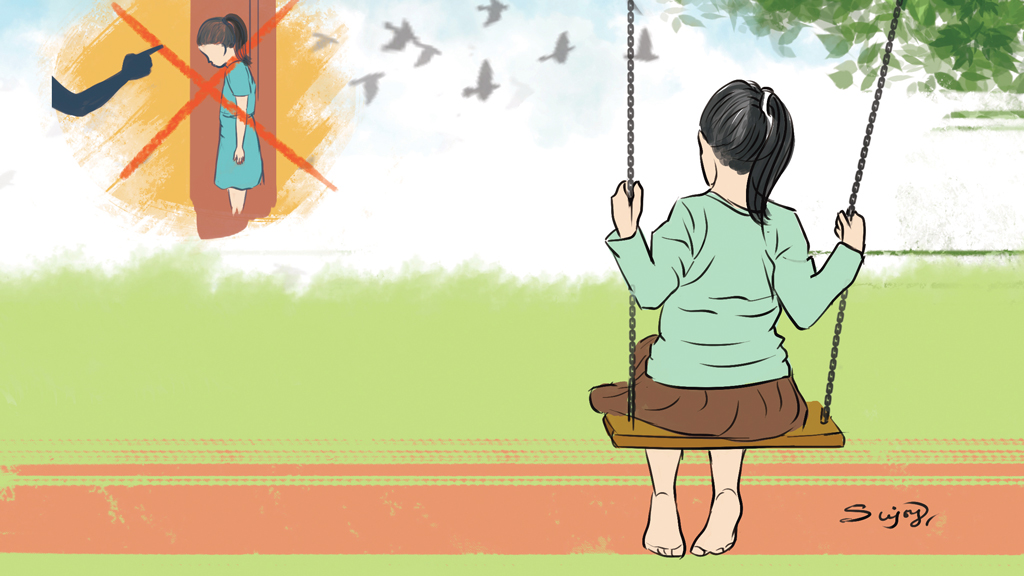

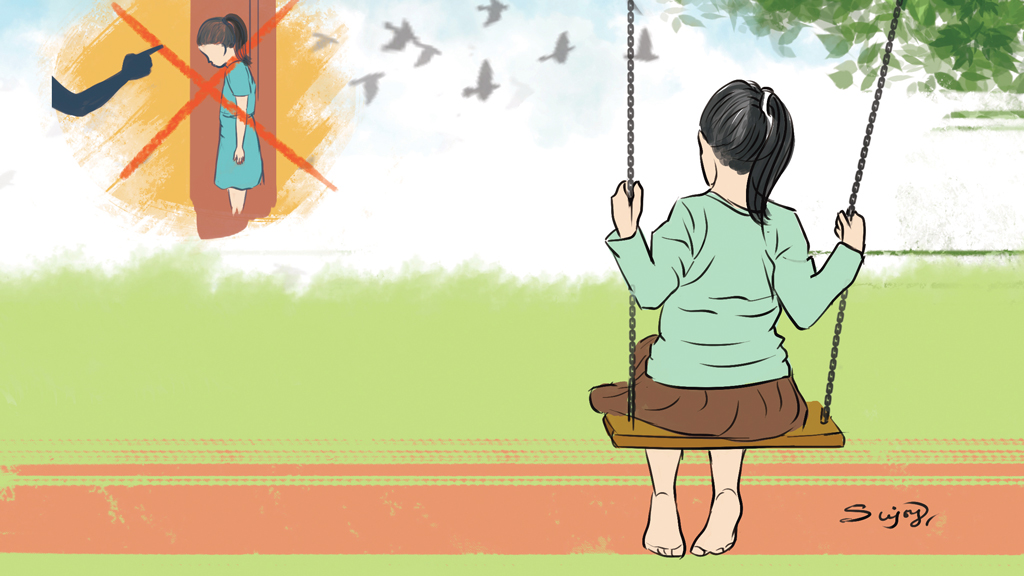

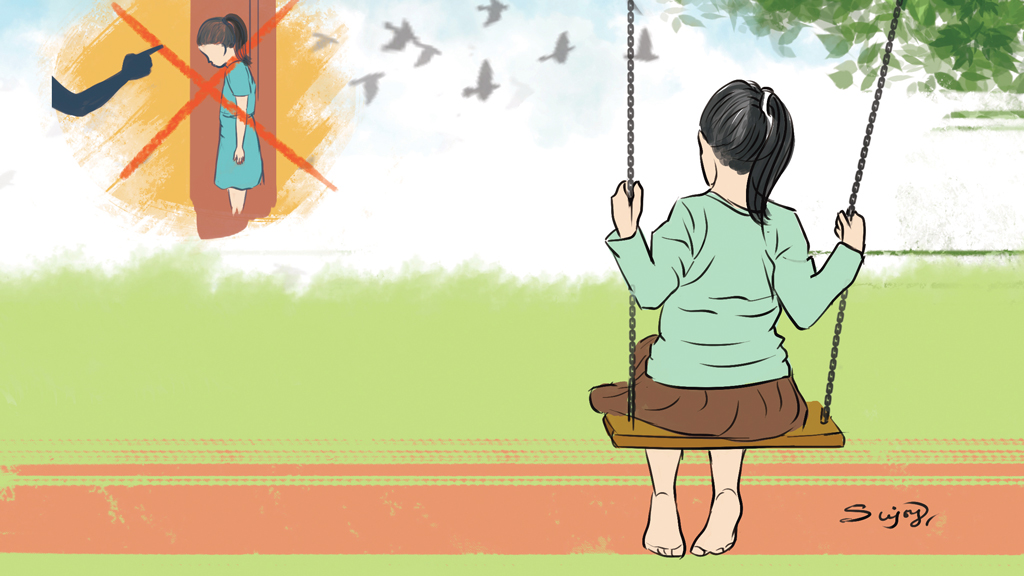

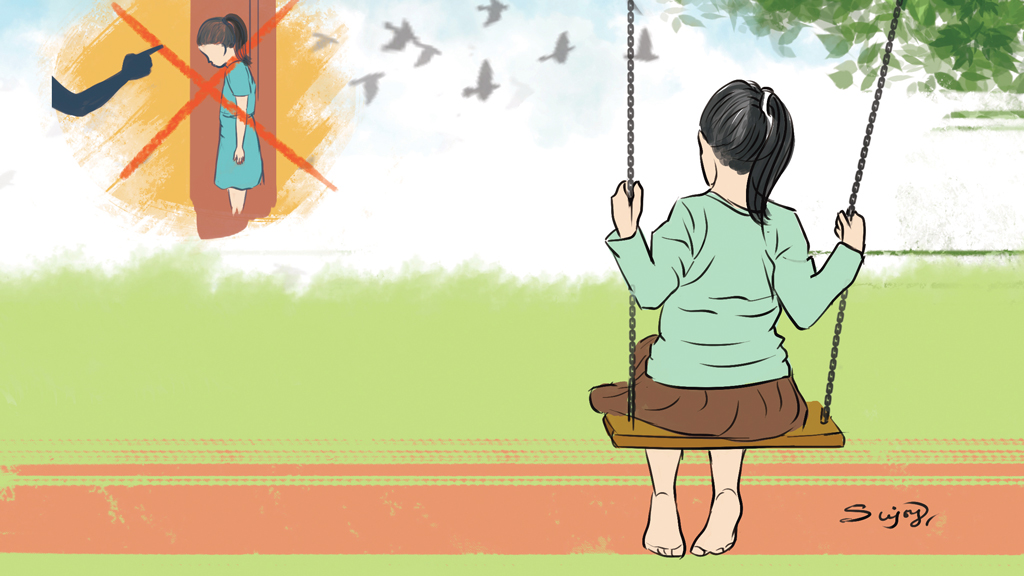

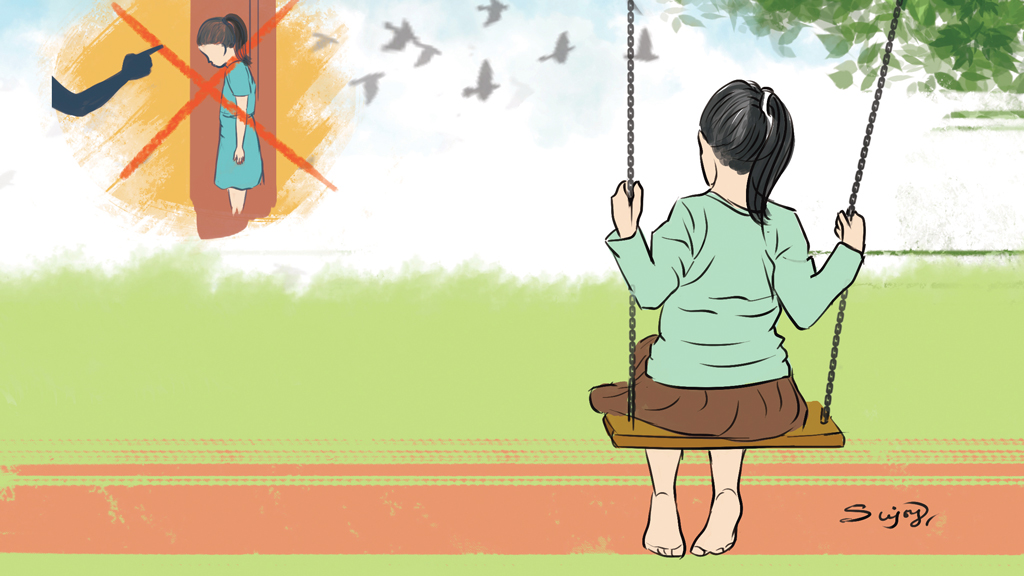

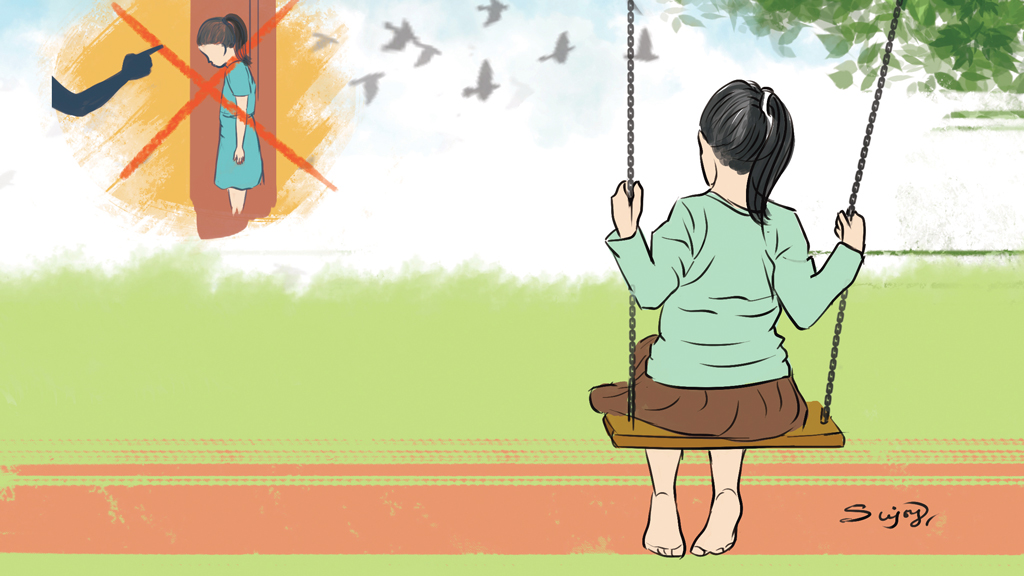

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব হত্যাকাণ্ড, যে কিনা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি গাড়িতে তার নিহত আত্মীয়দের পাশে বসে সাহায্যের জন্য আকুতি জানিয়েছিল। এরা কেবল হিমশৈলের সামান্য এক অংশ মাত্র।

২০২৫ সালের শুরু থেকে ইসরায়েলের দখলদার সেনাবাহিনী তাদের নৃশংস অভিযানকে একপ্রকার শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউ) নিশ্চিত করেছে যে গাজায় প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একজন শিশু নিহত হচ্ছে। গত দেড় বছরে প্রতিদিন গড়ে ৩০ শিশু নিহত হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েল অন্তত ১৭ হাজার ৪০০ শিশুকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ১৫ হাজার ৬০০-এর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও হাজার হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে—তাদের বাড়ি, স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। গত মার্চ থেকে আবার আগ্রাসন শুরু করার পর ইউনিসেফের তথ্যমতে গাজায় ৩০০-এর বেশি শিশু নিহত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো যেকোনো কিছুর চেয়েও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, গাজার সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েল পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণবিনাশের নীতির দিকে চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শিশু। বর্তমান প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি; তারা যা কিছু জেনেছে তা হলো দমন-পীড়ন ও দখলদার সেনাবাহিনী পরিচালিত একের পর এক যুদ্ধ।

তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আগেও ফিলিস্তিনিদের জীবন কোনোভাবেই সুখের ছিল না। গাজার জনগণের জন্য জীবন ছিল সব সময়ই নরকতুল্য ও নির্মম। ১৭ বছরের অবরোধ গাজার যুবসমাজকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এমন কিছু করা, যা বিশ্ব বিবেককে তার ইচ্ছাঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং ৭ অক্টোবরের ঘটনা ছিল বছরের পর বছর বঞ্চনার একটি অনিবার্য পরিণতি। তবু ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা ‘অপারেশন আল আকসা ফ্লাড’-এর সূচনাকে ঘিরে এমনভাবে অবাক হওয়ার ভান করেছিল, যেন তারা আগে থেকে কোনো কিছু জানত না—যদিও তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

২০০৩ সালে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটের সাবেক স্পিকার (১৯৯৯-২০০৩) এবং ইসরায়েলি ইহুদি এজেন্সির সাবেক চেয়ারম্যান আব্রাহাম বুর্গ সতর্ক করে দিয়েছিলেন: ‘ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনিদের শিশুদের নিয়ে আর চিন্তা না করে, তাহলে আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না, যখন তারা ঘৃণায় ভর করে উঠে দাঁড়াবে ও ফিরে আসবে। আর ইসরায়েলিদের বিলাসবহুল জীবনের কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দেবে।’

আরও চিন্তাভাবনা করে আব্রাহাম বুর্গ যোগ করেছিলেন: ‘আমরা প্রতিদিন হাজার জন নেতাকে হত্যা করতে পারি, তবে তাতেও কোনো কিছুই সমাধান হবে না। কারণ এই নেতারা উঠে আসে নিচ থেকে—ঘৃণা ও ক্রোধের উৎস থেকে, অন্যায় ও নৈতিক দুর্নীতির “অবকাঠামো” থেকে।’

নিঃসন্দেহে, ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই কথাগুলো শুনেছেন বা পড়েছেন। তিনি তখন দেশটির অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৯ সালে নেতানিয়াহু নিজের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ করেছিলেন। ইসরায়েলি রাজনীতিতে নেতানিয়াহুর মতো দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বিস্তারকারী আর কেউ নেই। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন নিবেদিত হয়েছে ইহুদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দমন করার লক্ষ্যে।

সবকিছুরই শেষ আছে এবং নেতানিয়াহুর স্বৈরশাসনেরও অবসান ঘনিয়ে আসছে—গৌরবের আলোয় নয়, বরং অপমান ও কলঙ্কের গভীর অন্ধকারে। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ওয়ারেন্টভুক্ত এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের আদালতেও নানা অভিযোগে—প্রতারণা, ঘুষ, আস্থাভঙ্গসহ গুরুতর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এবং নিজ দেশেও হয়তো তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হবে।

সম্ভবত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একমাত্র ‘উদ্ধারসূত্র’ হলো গাজায় তাঁর ঘোষিত ‘পূর্ণ বিজয়’-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, যদিও এর অর্থ হয় সাধারণ জনগণের ওপর সামগ্রিক শাস্তি চাপানো এবং শিশুদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা। আর এই অপরাধগুলোর দায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না। যারা এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছে, সহযোগিতা ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে, তাদের সবাইকেই একদিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

আর একটুখানি ভাবুন গাজার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে। নিঃসন্দেহে তারা দখলদারদের কাছে গোলাপ পাঠাবে না, কিংবা তাদের প্রশংসা করে গান গাইবে না। পূর্বসূরিদের মতো তারাও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে—সেই দখলদারত্ব, যা তাদের সৈন্যদের ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

যেখানে ‘মুক্ত বিশ্ব’-এর আত্মতুষ্ট নেতারা নিয়মিতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের হত্যার নিন্দা জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত—আপনারা কি ফিলিস্তিনি শিশুদের দখলকৃত ভূমিতে সংঘটিত গণহত্যা দেখেননি বা শোনেননি? তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?

একজন ইসরায়েলি বাবা ইৎজাক ফ্রাঙ্কেনথালের মতে, ‘এটি বিকৃত ভণ্ডামিই, যা ফিলিস্তিনিদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঠেলে দেয়। এটা হলো আমাদের সেই দ্বিমুখী নীতি, যা আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামরিক নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ দেয়, অথচ সেই একই সেনাবাহিনী নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে।’

ড. দাউদ আবদুল্লাহ,পরিচালক, মিডল ইস্ট মনিটর

(মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব হত্যাকাণ্ড, যে কিনা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি গাড়িতে তার নিহত আত্মীয়দের পাশে বসে সাহায্যের জন্য আকুতি জানিয়েছিল। এরা কেবল হিমশৈলের সামান্য এক অংশ মাত্র।

২০২৫ সালের শুরু থেকে ইসরায়েলের দখলদার সেনাবাহিনী তাদের নৃশংস অভিযানকে একপ্রকার শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউ) নিশ্চিত করেছে যে গাজায় প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একজন শিশু নিহত হচ্ছে। গত দেড় বছরে প্রতিদিন গড়ে ৩০ শিশু নিহত হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েল অন্তত ১৭ হাজার ৪০০ শিশুকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ১৫ হাজার ৬০০-এর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও হাজার হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে—তাদের বাড়ি, স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। গত মার্চ থেকে আবার আগ্রাসন শুরু করার পর ইউনিসেফের তথ্যমতে গাজায় ৩০০-এর বেশি শিশু নিহত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো যেকোনো কিছুর চেয়েও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, গাজার সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েল পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণবিনাশের নীতির দিকে চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শিশু। বর্তমান প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি; তারা যা কিছু জেনেছে তা হলো দমন-পীড়ন ও দখলদার সেনাবাহিনী পরিচালিত একের পর এক যুদ্ধ।

তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আগেও ফিলিস্তিনিদের জীবন কোনোভাবেই সুখের ছিল না। গাজার জনগণের জন্য জীবন ছিল সব সময়ই নরকতুল্য ও নির্মম। ১৭ বছরের অবরোধ গাজার যুবসমাজকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এমন কিছু করা, যা বিশ্ব বিবেককে তার ইচ্ছাঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং ৭ অক্টোবরের ঘটনা ছিল বছরের পর বছর বঞ্চনার একটি অনিবার্য পরিণতি। তবু ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা ‘অপারেশন আল আকসা ফ্লাড’-এর সূচনাকে ঘিরে এমনভাবে অবাক হওয়ার ভান করেছিল, যেন তারা আগে থেকে কোনো কিছু জানত না—যদিও তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

২০০৩ সালে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটের সাবেক স্পিকার (১৯৯৯-২০০৩) এবং ইসরায়েলি ইহুদি এজেন্সির সাবেক চেয়ারম্যান আব্রাহাম বুর্গ সতর্ক করে দিয়েছিলেন: ‘ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনিদের শিশুদের নিয়ে আর চিন্তা না করে, তাহলে আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না, যখন তারা ঘৃণায় ভর করে উঠে দাঁড়াবে ও ফিরে আসবে। আর ইসরায়েলিদের বিলাসবহুল জীবনের কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দেবে।’

আরও চিন্তাভাবনা করে আব্রাহাম বুর্গ যোগ করেছিলেন: ‘আমরা প্রতিদিন হাজার জন নেতাকে হত্যা করতে পারি, তবে তাতেও কোনো কিছুই সমাধান হবে না। কারণ এই নেতারা উঠে আসে নিচ থেকে—ঘৃণা ও ক্রোধের উৎস থেকে, অন্যায় ও নৈতিক দুর্নীতির “অবকাঠামো” থেকে।’

নিঃসন্দেহে, ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই কথাগুলো শুনেছেন বা পড়েছেন। তিনি তখন দেশটির অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৯ সালে নেতানিয়াহু নিজের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ করেছিলেন। ইসরায়েলি রাজনীতিতে নেতানিয়াহুর মতো দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বিস্তারকারী আর কেউ নেই। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন নিবেদিত হয়েছে ইহুদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দমন করার লক্ষ্যে।

সবকিছুরই শেষ আছে এবং নেতানিয়াহুর স্বৈরশাসনেরও অবসান ঘনিয়ে আসছে—গৌরবের আলোয় নয়, বরং অপমান ও কলঙ্কের গভীর অন্ধকারে। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ওয়ারেন্টভুক্ত এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের আদালতেও নানা অভিযোগে—প্রতারণা, ঘুষ, আস্থাভঙ্গসহ গুরুতর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এবং নিজ দেশেও হয়তো তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হবে।

সম্ভবত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একমাত্র ‘উদ্ধারসূত্র’ হলো গাজায় তাঁর ঘোষিত ‘পূর্ণ বিজয়’-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, যদিও এর অর্থ হয় সাধারণ জনগণের ওপর সামগ্রিক শাস্তি চাপানো এবং শিশুদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা। আর এই অপরাধগুলোর দায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না। যারা এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছে, সহযোগিতা ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে, তাদের সবাইকেই একদিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

আর একটুখানি ভাবুন গাজার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে। নিঃসন্দেহে তারা দখলদারদের কাছে গোলাপ পাঠাবে না, কিংবা তাদের প্রশংসা করে গান গাইবে না। পূর্বসূরিদের মতো তারাও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে—সেই দখলদারত্ব, যা তাদের সৈন্যদের ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

যেখানে ‘মুক্ত বিশ্ব’-এর আত্মতুষ্ট নেতারা নিয়মিতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের হত্যার নিন্দা জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত—আপনারা কি ফিলিস্তিনি শিশুদের দখলকৃত ভূমিতে সংঘটিত গণহত্যা দেখেননি বা শোনেননি? তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?

একজন ইসরায়েলি বাবা ইৎজাক ফ্রাঙ্কেনথালের মতে, ‘এটি বিকৃত ভণ্ডামিই, যা ফিলিস্তিনিদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঠেলে দেয়। এটা হলো আমাদের সেই দ্বিমুখী নীতি, যা আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামরিক নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ দেয়, অথচ সেই একই সেনাবাহিনী নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে।’

ড. দাউদ আবদুল্লাহ,পরিচালক, মিডল ইস্ট মনিটর

(মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

ড. দাউদ আবদুল্লাহ

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব হত্যাকাণ্ড, যে কিনা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি গাড়িতে তার নিহত আত্মীয়দের পাশে বসে সাহায্যের জন্য আকুতি জানিয়েছিল। এরা কেবল হিমশৈলের সামান্য এক অংশ মাত্র।

২০২৫ সালের শুরু থেকে ইসরায়েলের দখলদার সেনাবাহিনী তাদের নৃশংস অভিযানকে একপ্রকার শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউ) নিশ্চিত করেছে যে গাজায় প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একজন শিশু নিহত হচ্ছে। গত দেড় বছরে প্রতিদিন গড়ে ৩০ শিশু নিহত হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েল অন্তত ১৭ হাজার ৪০০ শিশুকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ১৫ হাজার ৬০০-এর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও হাজার হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে—তাদের বাড়ি, স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। গত মার্চ থেকে আবার আগ্রাসন শুরু করার পর ইউনিসেফের তথ্যমতে গাজায় ৩০০-এর বেশি শিশু নিহত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো যেকোনো কিছুর চেয়েও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, গাজার সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েল পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণবিনাশের নীতির দিকে চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শিশু। বর্তমান প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি; তারা যা কিছু জেনেছে তা হলো দমন-পীড়ন ও দখলদার সেনাবাহিনী পরিচালিত একের পর এক যুদ্ধ।

তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আগেও ফিলিস্তিনিদের জীবন কোনোভাবেই সুখের ছিল না। গাজার জনগণের জন্য জীবন ছিল সব সময়ই নরকতুল্য ও নির্মম। ১৭ বছরের অবরোধ গাজার যুবসমাজকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এমন কিছু করা, যা বিশ্ব বিবেককে তার ইচ্ছাঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং ৭ অক্টোবরের ঘটনা ছিল বছরের পর বছর বঞ্চনার একটি অনিবার্য পরিণতি। তবু ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা ‘অপারেশন আল আকসা ফ্লাড’-এর সূচনাকে ঘিরে এমনভাবে অবাক হওয়ার ভান করেছিল, যেন তারা আগে থেকে কোনো কিছু জানত না—যদিও তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

২০০৩ সালে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটের সাবেক স্পিকার (১৯৯৯-২০০৩) এবং ইসরায়েলি ইহুদি এজেন্সির সাবেক চেয়ারম্যান আব্রাহাম বুর্গ সতর্ক করে দিয়েছিলেন: ‘ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনিদের শিশুদের নিয়ে আর চিন্তা না করে, তাহলে আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না, যখন তারা ঘৃণায় ভর করে উঠে দাঁড়াবে ও ফিরে আসবে। আর ইসরায়েলিদের বিলাসবহুল জীবনের কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দেবে।’

আরও চিন্তাভাবনা করে আব্রাহাম বুর্গ যোগ করেছিলেন: ‘আমরা প্রতিদিন হাজার জন নেতাকে হত্যা করতে পারি, তবে তাতেও কোনো কিছুই সমাধান হবে না। কারণ এই নেতারা উঠে আসে নিচ থেকে—ঘৃণা ও ক্রোধের উৎস থেকে, অন্যায় ও নৈতিক দুর্নীতির “অবকাঠামো” থেকে।’

নিঃসন্দেহে, ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই কথাগুলো শুনেছেন বা পড়েছেন। তিনি তখন দেশটির অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৯ সালে নেতানিয়াহু নিজের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ করেছিলেন। ইসরায়েলি রাজনীতিতে নেতানিয়াহুর মতো দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বিস্তারকারী আর কেউ নেই। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন নিবেদিত হয়েছে ইহুদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দমন করার লক্ষ্যে।

সবকিছুরই শেষ আছে এবং নেতানিয়াহুর স্বৈরশাসনেরও অবসান ঘনিয়ে আসছে—গৌরবের আলোয় নয়, বরং অপমান ও কলঙ্কের গভীর অন্ধকারে। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ওয়ারেন্টভুক্ত এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের আদালতেও নানা অভিযোগে—প্রতারণা, ঘুষ, আস্থাভঙ্গসহ গুরুতর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এবং নিজ দেশেও হয়তো তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হবে।

সম্ভবত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একমাত্র ‘উদ্ধারসূত্র’ হলো গাজায় তাঁর ঘোষিত ‘পূর্ণ বিজয়’-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, যদিও এর অর্থ হয় সাধারণ জনগণের ওপর সামগ্রিক শাস্তি চাপানো এবং শিশুদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা। আর এই অপরাধগুলোর দায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না। যারা এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছে, সহযোগিতা ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে, তাদের সবাইকেই একদিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

আর একটুখানি ভাবুন গাজার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে। নিঃসন্দেহে তারা দখলদারদের কাছে গোলাপ পাঠাবে না, কিংবা তাদের প্রশংসা করে গান গাইবে না। পূর্বসূরিদের মতো তারাও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে—সেই দখলদারত্ব, যা তাদের সৈন্যদের ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

যেখানে ‘মুক্ত বিশ্ব’-এর আত্মতুষ্ট নেতারা নিয়মিতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের হত্যার নিন্দা জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত—আপনারা কি ফিলিস্তিনি শিশুদের দখলকৃত ভূমিতে সংঘটিত গণহত্যা দেখেননি বা শোনেননি? তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?

একজন ইসরায়েলি বাবা ইৎজাক ফ্রাঙ্কেনথালের মতে, ‘এটি বিকৃত ভণ্ডামিই, যা ফিলিস্তিনিদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঠেলে দেয়। এটা হলো আমাদের সেই দ্বিমুখী নীতি, যা আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামরিক নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ দেয়, অথচ সেই একই সেনাবাহিনী নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে।’

ড. দাউদ আবদুল্লাহ,পরিচালক, মিডল ইস্ট মনিটর

(মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব হত্যাকাণ্ড, যে কিনা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি গাড়িতে তার নিহত আত্মীয়দের পাশে বসে সাহায্যের জন্য আকুতি জানিয়েছিল। এরা কেবল হিমশৈলের সামান্য এক অংশ মাত্র।

২০২৫ সালের শুরু থেকে ইসরায়েলের দখলদার সেনাবাহিনী তাদের নৃশংস অভিযানকে একপ্রকার শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউ) নিশ্চিত করেছে যে গাজায় প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একজন শিশু নিহত হচ্ছে। গত দেড় বছরে প্রতিদিন গড়ে ৩০ শিশু নিহত হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েল অন্তত ১৭ হাজার ৪০০ শিশুকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ১৫ হাজার ৬০০-এর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও হাজার হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে—তাদের বাড়ি, স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। গত মার্চ থেকে আবার আগ্রাসন শুরু করার পর ইউনিসেফের তথ্যমতে গাজায় ৩০০-এর বেশি শিশু নিহত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো যেকোনো কিছুর চেয়েও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, গাজার সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েল পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণবিনাশের নীতির দিকে চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শিশু। বর্তমান প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি; তারা যা কিছু জেনেছে তা হলো দমন-পীড়ন ও দখলদার সেনাবাহিনী পরিচালিত একের পর এক যুদ্ধ।

তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আগেও ফিলিস্তিনিদের জীবন কোনোভাবেই সুখের ছিল না। গাজার জনগণের জন্য জীবন ছিল সব সময়ই নরকতুল্য ও নির্মম। ১৭ বছরের অবরোধ গাজার যুবসমাজকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এমন কিছু করা, যা বিশ্ব বিবেককে তার ইচ্ছাঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং ৭ অক্টোবরের ঘটনা ছিল বছরের পর বছর বঞ্চনার একটি অনিবার্য পরিণতি। তবু ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা ‘অপারেশন আল আকসা ফ্লাড’-এর সূচনাকে ঘিরে এমনভাবে অবাক হওয়ার ভান করেছিল, যেন তারা আগে থেকে কোনো কিছু জানত না—যদিও তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

২০০৩ সালে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটের সাবেক স্পিকার (১৯৯৯-২০০৩) এবং ইসরায়েলি ইহুদি এজেন্সির সাবেক চেয়ারম্যান আব্রাহাম বুর্গ সতর্ক করে দিয়েছিলেন: ‘ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনিদের শিশুদের নিয়ে আর চিন্তা না করে, তাহলে আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না, যখন তারা ঘৃণায় ভর করে উঠে দাঁড়াবে ও ফিরে আসবে। আর ইসরায়েলিদের বিলাসবহুল জীবনের কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দেবে।’

আরও চিন্তাভাবনা করে আব্রাহাম বুর্গ যোগ করেছিলেন: ‘আমরা প্রতিদিন হাজার জন নেতাকে হত্যা করতে পারি, তবে তাতেও কোনো কিছুই সমাধান হবে না। কারণ এই নেতারা উঠে আসে নিচ থেকে—ঘৃণা ও ক্রোধের উৎস থেকে, অন্যায় ও নৈতিক দুর্নীতির “অবকাঠামো” থেকে।’

নিঃসন্দেহে, ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই কথাগুলো শুনেছেন বা পড়েছেন। তিনি তখন দেশটির অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৯ সালে নেতানিয়াহু নিজের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ করেছিলেন। ইসরায়েলি রাজনীতিতে নেতানিয়াহুর মতো দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বিস্তারকারী আর কেউ নেই। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন নিবেদিত হয়েছে ইহুদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দমন করার লক্ষ্যে।

সবকিছুরই শেষ আছে এবং নেতানিয়াহুর স্বৈরশাসনেরও অবসান ঘনিয়ে আসছে—গৌরবের আলোয় নয়, বরং অপমান ও কলঙ্কের গভীর অন্ধকারে। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ওয়ারেন্টভুক্ত এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের আদালতেও নানা অভিযোগে—প্রতারণা, ঘুষ, আস্থাভঙ্গসহ গুরুতর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এবং নিজ দেশেও হয়তো তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হবে।

সম্ভবত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একমাত্র ‘উদ্ধারসূত্র’ হলো গাজায় তাঁর ঘোষিত ‘পূর্ণ বিজয়’-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, যদিও এর অর্থ হয় সাধারণ জনগণের ওপর সামগ্রিক শাস্তি চাপানো এবং শিশুদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা। আর এই অপরাধগুলোর দায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না। যারা এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছে, সহযোগিতা ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে, তাদের সবাইকেই একদিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

আর একটুখানি ভাবুন গাজার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে। নিঃসন্দেহে তারা দখলদারদের কাছে গোলাপ পাঠাবে না, কিংবা তাদের প্রশংসা করে গান গাইবে না। পূর্বসূরিদের মতো তারাও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে—সেই দখলদারত্ব, যা তাদের সৈন্যদের ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

যেখানে ‘মুক্ত বিশ্ব’-এর আত্মতুষ্ট নেতারা নিয়মিতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের হত্যার নিন্দা জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত—আপনারা কি ফিলিস্তিনি শিশুদের দখলকৃত ভূমিতে সংঘটিত গণহত্যা দেখেননি বা শোনেননি? তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?

একজন ইসরায়েলি বাবা ইৎজাক ফ্রাঙ্কেনথালের মতে, ‘এটি বিকৃত ভণ্ডামিই, যা ফিলিস্তিনিদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঠেলে দেয়। এটা হলো আমাদের সেই দ্বিমুখী নীতি, যা আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামরিক নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ দেয়, অথচ সেই একই সেনাবাহিনী নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে।’

ড. দাউদ আবদুল্লাহ,পরিচালক, মিডল ইস্ট মনিটর

(মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

আজকের পত্রিকায় রাজশাহীর আলুচাষিদের লোকসান নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন থেকে হিমাগারে মজুত রাখা পর্যন্ত কৃষকের মোট খরচ পড়েছে ৩৫ টাকা। আর পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে কেজি ১৫-১৮ টাকা। এতে এক কেজিতেই কৃষকের প্রায় ২০ টাকা লোকসান হচ্ছে।

৯ ঘণ্টা আগে

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যে সংকটের ভেতর পড়েছিল, এই একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে বাংলাদেশ ঠিক তার উল্টো সংকটের ভেতর পড়েছে। ইউরোপে সে সময় ধর্মের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। তারা আস্থা রাখতে শুরু করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর।

৯ ঘণ্টা আগে

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঢাকা শহর এবং যানজট—এই দুটি যেন এক সুতায় গাঁথা। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই শহরে বের হয় জীবিকার তাগিদে, কিন্তু রাস্তায় নেমেই পড়তে হয় তীব্র যানজটে। অফিস টাইমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯ ঘণ্টা আগে

প্রকৃতির নিয়মে একজন ছেলেসন্তান যেভাবে জন্ম নেয়, একজন মেয়েসন্তানও ঠিক সেভাবেই জন্ম নেয়। এমন তো নয় যে ছেলেসন্তানকে জন্ম দিতে মাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়, আর কন্যাকে জন্ম দিতে ৬ মাস। প্রকৃতি যখন ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, তখন কেন মানুষ আজও ছেলে ও মেয়েসন্তানের...

৯ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

আজকের পত্রিকায় রাজশাহীর আলুচাষিদের লোকসান নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন থেকে হিমাগারে মজুত রাখা পর্যন্ত কৃষকের মোট খরচ পড়েছে ৩৫ টাকা। আর পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে কেজি ১৫-১৮ টাকা। এতে এক কেজিতেই কৃষকের প্রায় ২০ টাকা লোকসান হচ্ছে।

কৃষককে নিয়ে কোনো সরকারই যে ভাবে না, সেটা অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা থেকেও বোঝা যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার নানা সেক্টরের সংস্কার নিয়ে কমিশন গঠন করলেও বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক ক্ষেত্র কৃষি নিয়ে কোনো কমিশন করেনি। এ থেকে বোঝা যায়, এ সরকারও অতীতের সরকারের মতো কৃষকবান্ধব নয়।

আমাদের স্মরণে থাকার কথা, বিগত সরকারের সময় আলুর দাম উঠেছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা কেজি। এ বছর সেই আলুর দাম মাত্র ২০ টাকা। এ দামের কারণে সাধারণ ক্রেতারা স্বস্তিতে থাকলেও কৃষকেরা যে তাঁদের উৎপাদন খরচ তুলতে পারছেন না, সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না। বিপরীতে যখন আলুর দাম বেশি ছিল, সে সময় কি কৃষকেরা বেশি টাকা পেয়েছেন? ব্যাপারটি সে রকম নয়। কারণ, ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট আলুর মৌসুমের সময় কম টাকায় আলু কিনে হিমাগারে রেখে দেয়। আলুর যখন মৌসুম শেষ হয় এবং যখন কৃষকের ঘরে আলু থাকে না, তখন সেই সিন্ডিকেটের লোকেরা আলু বেশি দামে বাজারে ছেড়ে দেয়। যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আলু ফলান, সেই কৃষকের কাছে আলু থাকে না। অমৌসুমে নিজের উৎপাদিত আলু তাঁরাও বেশি দামে কিনতে বাধ্য হন। এটা শুধু আলুর ক্ষেত্রে নয়, বেশির ভাগ শস্যের ক্ষেত্রে কথাটি সত্য।

কৃষকেরা এমন এক শ্রেণি যে তাঁদের নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ার কোনো সংগঠন নেই। যে সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা সরকারের কাছে তাঁদের নানা সমস্যা-সংকট এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের দাবি তুলতে পারেন। ফলে জীবনের প্রায় ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে পারেন না।

কৃষক যখন পণ্য উৎপাদন করেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন দুটি কারণে। একটি হলো উৎপাদিত অনেক দ্রব্য পচনশীল হওয়া, অন্যটি উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিকের ব্যয় মেটানো এবং ঋণ শোধ করা। কৃষকের অনেক পণ্য, বিশেষ করে উৎপাদিত সবজি সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে হচ্ছে। এ ছাড়া কিছু পণ্য সংরক্ষণ করতে না পারার কারণে কৃষক পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রেও কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উৎপাদনের সময় বাজারে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং চাহিদার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে সঠিক দাম পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের দেশে বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো নীতিমালা এখনো করা হয়নি। এটা করা গেলে কৃষকের শস্য উৎপাদন ও বিক্রি করা একটা নিয়মের মধ্যে আসত। কৃষক তখনই সঠিক দাম পাবেন, যখন সরকার তাঁদের দিকে নজর দেবে। আমরা চাই, সরকার কৃষকের প্রতি নজর দিক।

আজকের পত্রিকায় রাজশাহীর আলুচাষিদের লোকসান নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন থেকে হিমাগারে মজুত রাখা পর্যন্ত কৃষকের মোট খরচ পড়েছে ৩৫ টাকা। আর পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে কেজি ১৫-১৮ টাকা। এতে এক কেজিতেই কৃষকের প্রায় ২০ টাকা লোকসান হচ্ছে।

কৃষককে নিয়ে কোনো সরকারই যে ভাবে না, সেটা অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা থেকেও বোঝা যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার নানা সেক্টরের সংস্কার নিয়ে কমিশন গঠন করলেও বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক ক্ষেত্র কৃষি নিয়ে কোনো কমিশন করেনি। এ থেকে বোঝা যায়, এ সরকারও অতীতের সরকারের মতো কৃষকবান্ধব নয়।

আমাদের স্মরণে থাকার কথা, বিগত সরকারের সময় আলুর দাম উঠেছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা কেজি। এ বছর সেই আলুর দাম মাত্র ২০ টাকা। এ দামের কারণে সাধারণ ক্রেতারা স্বস্তিতে থাকলেও কৃষকেরা যে তাঁদের উৎপাদন খরচ তুলতে পারছেন না, সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না। বিপরীতে যখন আলুর দাম বেশি ছিল, সে সময় কি কৃষকেরা বেশি টাকা পেয়েছেন? ব্যাপারটি সে রকম নয়। কারণ, ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট আলুর মৌসুমের সময় কম টাকায় আলু কিনে হিমাগারে রেখে দেয়। আলুর যখন মৌসুম শেষ হয় এবং যখন কৃষকের ঘরে আলু থাকে না, তখন সেই সিন্ডিকেটের লোকেরা আলু বেশি দামে বাজারে ছেড়ে দেয়। যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আলু ফলান, সেই কৃষকের কাছে আলু থাকে না। অমৌসুমে নিজের উৎপাদিত আলু তাঁরাও বেশি দামে কিনতে বাধ্য হন। এটা শুধু আলুর ক্ষেত্রে নয়, বেশির ভাগ শস্যের ক্ষেত্রে কথাটি সত্য।

কৃষকেরা এমন এক শ্রেণি যে তাঁদের নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ার কোনো সংগঠন নেই। যে সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা সরকারের কাছে তাঁদের নানা সমস্যা-সংকট এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের দাবি তুলতে পারেন। ফলে জীবনের প্রায় ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে পারেন না।

কৃষক যখন পণ্য উৎপাদন করেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন দুটি কারণে। একটি হলো উৎপাদিত অনেক দ্রব্য পচনশীল হওয়া, অন্যটি উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিকের ব্যয় মেটানো এবং ঋণ শোধ করা। কৃষকের অনেক পণ্য, বিশেষ করে উৎপাদিত সবজি সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে হচ্ছে। এ ছাড়া কিছু পণ্য সংরক্ষণ করতে না পারার কারণে কৃষক পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রেও কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উৎপাদনের সময় বাজারে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং চাহিদার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে সঠিক দাম পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের দেশে বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো নীতিমালা এখনো করা হয়নি। এটা করা গেলে কৃষকের শস্য উৎপাদন ও বিক্রি করা একটা নিয়মের মধ্যে আসত। কৃষক তখনই সঠিক দাম পাবেন, যখন সরকার তাঁদের দিকে নজর দেবে। আমরা চাই, সরকার কৃষকের প্রতি নজর দিক।

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব

১৬ এপ্রিল ২০২৫

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যে সংকটের ভেতর পড়েছিল, এই একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে বাংলাদেশ ঠিক তার উল্টো সংকটের ভেতর পড়েছে। ইউরোপে সে সময় ধর্মের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। তারা আস্থা রাখতে শুরু করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর।

৯ ঘণ্টা আগে

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঢাকা শহর এবং যানজট—এই দুটি যেন এক সুতায় গাঁথা। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই শহরে বের হয় জীবিকার তাগিদে, কিন্তু রাস্তায় নেমেই পড়তে হয় তীব্র যানজটে। অফিস টাইমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯ ঘণ্টা আগে

প্রকৃতির নিয়মে একজন ছেলেসন্তান যেভাবে জন্ম নেয়, একজন মেয়েসন্তানও ঠিক সেভাবেই জন্ম নেয়। এমন তো নয় যে ছেলেসন্তানকে জন্ম দিতে মাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়, আর কন্যাকে জন্ম দিতে ৬ মাস। প্রকৃতি যখন ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, তখন কেন মানুষ আজও ছেলে ও মেয়েসন্তানের...

৯ ঘণ্টা আগেবিধান রিবেরু

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যে সংকটের ভেতর পড়েছিল, এই একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে বাংলাদেশ ঠিক তার উল্টো সংকটের ভেতর পড়েছে। ইউরোপে সে সময় ধর্মের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। তারা আস্থা রাখতে শুরু করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর। প্রথাগত খ্রিষ্টধর্ম ও ধর্মীয় নীতিবোধের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছিল ব্যক্তিক নীতিনৈতিকতা ও যুক্তিবাদের ওপর। মনে রাখা দরকার, সে সময় ইউরোপে শিল্পকলকারখানার উন্নয়ন ঘটছে, মানুষ আধুনিক ধ্যানধারণা চর্চার দিকে ঝুঁকছে। তো যে ধর্মচর্চা ও বিশ্বাসের ভেতর মানুষ বহু বছর ধরে ছিল, সেটি যখন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে, তখন সমাজের নানা স্তরে পরিবর্তন ও সংকট দেখা দেয়।

তৎকালে সামাজিক ও পারিবারিক স্তরে নতুন যুগের প্রারম্ভ দেখে জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিক নিৎসে বলেছিলেন, ‘ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে’, অর্থাৎ মানুষ আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করছে না। ঈশ্বরের জায়গায় এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ধরনের বিশ্বাস জন্মের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিৎসে আশ্রয় নেন শূন্যবাদ বা নিহিলিজমের। নিৎসের আগের চিন্তকেরা এই শূন্যবাদ নিয়ে অনেকভাবে ভেবেছেন, সেই চার্বাক থেকে শুরু করে কিয়েরকেগার্দ পর্যন্ত। নিৎসের পরেও মানুষ শূন্যবাদ নিয়ে ভেবেছে। তবে তাদের ভাবনার চেয়ে নিৎসের ভাবনা স্বতন্ত্র। ধারণা হিসেবে ‘নিহিলিজম’ শব্দটি প্রথম আবির্ভূত হয় রাশিয়ায়, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। সেখানেও ধর্ম, রাজতন্ত্র ও পুরোনো নিয়মকে অস্বীকার করে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও সমাজ সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

নিহিলিজম বলতে সাধারণত বোঝায়, যেখানে জীবনের আসলে কোনো মানে নেই, শেষ পর্যন্ত মানুষ মৃত্যুর কাছে সমর্পিত, কাজেই মাঝে এত ঝামেলা ও ঝক্কি আসলে অর্থহীন। নিহিলিজমের এই চর্চিত রূপের ভেতর নিৎসে যুগপৎভাবে বিপদ ও সম্ভাবনা দেখলেন। বিপদের কারণ হলো—এই শূন্যবাদের কারণে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে, হতোদ্যম দশায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনার জায়গাটি হলো—মানবসমাজে যেহেতু কোনো কিছুই শূন্য থাকে না, নতুন কিছু এসে সেই জায়গা দখল করে, তাই পুরোনো বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা নষ্ট হলেও, তার স্থলে নতুন মূল্যবোধ আসে, শূন্যস্থান পূরণের বাস্তবতা তৈরি হয়।

নিৎসে লক্ষ করলেন, শুধু অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই মানুষ নিহিলিস্ট বা শূন্যবাদী নয়। তারা নৈতিক, রাজনৈতিক, নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার ক্ষেত্রেও শূন্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, নিৎসের এই শূন্যবাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে জড়িত? ইউরোপে যখন মানুষ ধর্ম ও কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দিকে হাঁটছিল, তার দেড় শ বছর পর আমরা এখন হাঁটছি তার বিপরীতে। গত কয়েক বছরের চিত্র সেটাই বলে। আমরা দেখেছি বিগত বছরগুলোতে ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শে দফায় দফায় পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় পাল্টানো হয়েছে। আমরা দেখেছি কেমন করে দরিদ্র থেকে ধনী সবার জন্য ধর্মশিক্ষা নিশ্চিত করতে ইংরেজি মাধ্যমের মাদ্রাসা খোলা হয়েছে। আমরা দেখেছি, রাস্তাঘাটে মেয়েরা ইসলামি রীতি মেনে পোশাক পরে না বলে কত হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক দলের নামের শেষে ধর্মের নাম আছে বলে, একটি জনগোষ্ঠী কেমন করে তাদের আপন করে নিয়েছে। আমরা দেখেছি এ দেশে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের চর্চাকারীদের ‘ধর্মের শত্রু’ আখ্যা দিয়ে কীভাবে কতল করা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত তাদের হত্যাযোগ্য করে তোলা হচ্ছে! আমরা দেখেছি, কোনো রকম যুক্তির তোয়াক্কা না করে মানুষকে ‘নাস্তিক’ আখ্যা দিয়ে তাদের জীবন বিপন্ন করা হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা দেখেছি ধর্মের দোহাই দিয়ে দিনের পর দিন কীভাবে শিল্প-সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, শিল্পীদের অপদস্থ ও দেশছাড়া করা হয়েছে। আমরা দেখেছি অসাম্প্রদায়িক ফকির লালন শাহের ভাস্কর্য কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই তালিকা করুণভাবে আরও দীর্ঘ। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয়, আমরা ইউরোপের সেই সময়ের উল্টোযাত্রায় আছি। উল্টো পথের পথিক হলেও নিৎসের দুই ধরনের শূন্যবাদ কিন্তু বেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের সমাজে। একদল প্যাসিভ নিহিলিস্ট, তারা পুরোনো যা ছিল তার জন্য আফসোস করছে। নিৎসের আমলে সেই আফসোস ছিল ধর্মীয় ও পুরোনো সামাজিক মূল্যবোধের জন্য। কিন্তু আমাদের এই সময়ে আফসোসটাও আর একরৈখিক নেই। এখানে নানাবিধ ধারা প্রবহমান। একদল মানুষ আফসোস করছে, বাংলাদেশে যে অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানচেতনার চর্চা ছিল, সেটি ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। আরেক ধারাকে দেখা যায়, পুরোনো শাসন আমলই ভালো ছিল, এটা বলে আফসোস করতে। কিন্তু একজন আশাবাদী মানুষ আসলে আফসোস করে না। তারা সব সংকটকেই সম্ভাবনার দিকে ধাবিত করে। নিৎসেও তা-ই, পক্ষ নেন অ্যাক্টিভ নিহিলিজমের। তিনি বলেন, এই সক্রিয় সত্তারা ধ্বংসস্তূপ থেকেই নতুন কিছু নির্মাণ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে, যা গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। তাই নতুন গতিপথ তৈরি করাই একমাত্র কর্তব্য, হাহুতাশ করার পরিবর্তে। বাংলাদেশে এই সক্রিয় শূন্যবাদীদের ভেতরেও অনেক ধারা দেখা যায়।

একদল মনে করে, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, জ্ঞানভিত্তিক ও শিল্প-সংস্কৃতিনির্ভর যে বাংলাদেশ ছিল, সেটির পরিবর্তে এখন একটি ধর্মীয় অনুশাসন কায়েমের মাধ্যমে দেশের সবকিছু পরিচালিত হবে। তারা ঊনবিংশ শতকের ইউরোপের ঠিক উল্টো পথের যাত্রী। তারা এই কাজটি বেশ সক্রিয়ভাবেই করছে এবং তারাই এখন বাংলাদেশের প্রভাবশালী ধারা। বিদ্যায়তন থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম—সর্বত্রই এই সক্রিয় শূন্যবাদীদের সক্রিয়তা লক্ষ করার মতো। আরেক দল সক্রিয় শূন্যবাদী রয়েছে, যারা এদের মতো অতটা শক্তিশালী নয়, বরং কিছুটা বিভ্রান্তই বলা যায়। এরা হলো সমাজের বামপন্থী মুক্তমনা। তারা মনে করে রাষ্ট্রকাঠামো থেকে ফ্যাসিবাদ দূর হয়েছে, এবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন এবং সে জন্য সমাজে সুকুমারবৃত্তি বৃদ্ধি করা, যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সক্রিয় শূন্যবাদীদের এই ধারাটি বড্ড দুর্বল। তাদের লক্ষ্যও স্থির নেই। লক্ষ্য বলতে বোঝাচ্ছি, আগামী পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশে তারা কোন ধরনের সমাজ দেখতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, কীভাবে নিতে হবে, শুরুটা করতে হবে কোথা থেকে, সেসব সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। অন্তত তাদের কাজ দেখে তা-ই মনে হয়। তারা প্রচলিত চিন্তাভাবনা নিয়ে বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশে সক্রিয় থাকতে চাইছে এবং তারা সক্রিয় শূন্যবাদীদের অন্য ধারা, যারা ইউরোপের উল্টো যাত্রার সারথী, তাদের সঙ্গেও পরিকল্পনায় পেরে উঠছে না।

এই না পারার ফলে, বাংলাদেশের মানুষ ফুটন্ত তেলের কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে এসে খইভাজা হচ্ছে। সৌদি আরবের মতো দেশ যখন শিল্প-সংস্কৃতিকে জোরালোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে, নারী স্বাধীনতার সীমা ক্রমেই বাড়াচ্ছে, সেখানে আমাদের সেই শক্তি সক্রিয় শূন্যবাদীরা বলছে, নারীরা যেহেতু ঘরে বাচ্চাকাচ্চা লালনপালন করে, ঘরের কাজ সামলায়, তাই তাদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে, বাইরের কাজ কমিয়ে নারীরা যেন ঘরের কাজে বেশি মনোযোগ দেয়। বিংশ শতকে নারীমুক্তির জন্য কাজ করে বেগম রোকেয়া সমাজকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, আজ যেন তার উল্টোগমন দেখছি আমরা।

সমাজের প্রগতি নির্ভর করে সমাজের অভিমুখের ওপর। অর্থাৎ মানুষ নতুন নতুন ভাবাদর্শের দিকে ধাবিত হয়, ভাবাদর্শকে ছুড়ে ফেলে শূন্য ভাবাদর্শের দিকে যাত্রা করে। যদিও সেটা আরেকটা ভাবাদর্শ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পোস্ট ইডিওলিজ। সময় যত প্রবাহিত হয়, সময়ের প্রয়োজনে মানুষের সামনে নতুন ভাব ও আদর্শ আসে, মানুষ সেটা গ্রহণ করে। সময় উপযোগী হলে ভাবাদর্শ অনেক দিন টিকে যায়, মন্দ হলে হারিয়ে যায়, তখন নতুন কিছুর সন্ধান শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা বিপরীত অভিযাত্রা প্রত্যক্ষ করছি। বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে যারা সামনের দিকে ধাবিত করতে পারত, সেই উদার গণতান্ত্রিক বামপন্থা, তারা সক্রিয় শূন্যবাদী বটে, কিন্তু দক্ষতার দিক থেকে তারা শূন্যের কাছাকাছি। তারা ষাট ও সত্তর দশকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে যে জাতীয় চেতনা ছিল, সেটির জন্য নিষ্ক্রিয় শূন্যবাদীও বটে।

কোনো এলাকার বায়ু যখন উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়, ওই জায়গা পূরণের জন্য চারদিক থেকে ঠান্ডা ভারী বাতাসের লড়াই শুরু হয়। নতুন ঠান্ডা বাতাসও গরম ও হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। এ রকম চক্র চলতে চলতে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। ব্যাপক ওলটপালটের পর পরিবেশ শান্ত হয়। আমরা এখন ঘূর্ণিঝড় শুরুর প্রাক্কালে আছি।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যে সংকটের ভেতর পড়েছিল, এই একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে বাংলাদেশ ঠিক তার উল্টো সংকটের ভেতর পড়েছে। ইউরোপে সে সময় ধর্মের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। তারা আস্থা রাখতে শুরু করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর। প্রথাগত খ্রিষ্টধর্ম ও ধর্মীয় নীতিবোধের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছিল ব্যক্তিক নীতিনৈতিকতা ও যুক্তিবাদের ওপর। মনে রাখা দরকার, সে সময় ইউরোপে শিল্পকলকারখানার উন্নয়ন ঘটছে, মানুষ আধুনিক ধ্যানধারণা চর্চার দিকে ঝুঁকছে। তো যে ধর্মচর্চা ও বিশ্বাসের ভেতর মানুষ বহু বছর ধরে ছিল, সেটি যখন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে, তখন সমাজের নানা স্তরে পরিবর্তন ও সংকট দেখা দেয়।

তৎকালে সামাজিক ও পারিবারিক স্তরে নতুন যুগের প্রারম্ভ দেখে জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিক নিৎসে বলেছিলেন, ‘ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে’, অর্থাৎ মানুষ আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করছে না। ঈশ্বরের জায়গায় এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ধরনের বিশ্বাস জন্মের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিৎসে আশ্রয় নেন শূন্যবাদ বা নিহিলিজমের। নিৎসের আগের চিন্তকেরা এই শূন্যবাদ নিয়ে অনেকভাবে ভেবেছেন, সেই চার্বাক থেকে শুরু করে কিয়েরকেগার্দ পর্যন্ত। নিৎসের পরেও মানুষ শূন্যবাদ নিয়ে ভেবেছে। তবে তাদের ভাবনার চেয়ে নিৎসের ভাবনা স্বতন্ত্র। ধারণা হিসেবে ‘নিহিলিজম’ শব্দটি প্রথম আবির্ভূত হয় রাশিয়ায়, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। সেখানেও ধর্ম, রাজতন্ত্র ও পুরোনো নিয়মকে অস্বীকার করে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও সমাজ সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

নিহিলিজম বলতে সাধারণত বোঝায়, যেখানে জীবনের আসলে কোনো মানে নেই, শেষ পর্যন্ত মানুষ মৃত্যুর কাছে সমর্পিত, কাজেই মাঝে এত ঝামেলা ও ঝক্কি আসলে অর্থহীন। নিহিলিজমের এই চর্চিত রূপের ভেতর নিৎসে যুগপৎভাবে বিপদ ও সম্ভাবনা দেখলেন। বিপদের কারণ হলো—এই শূন্যবাদের কারণে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে, হতোদ্যম দশায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনার জায়গাটি হলো—মানবসমাজে যেহেতু কোনো কিছুই শূন্য থাকে না, নতুন কিছু এসে সেই জায়গা দখল করে, তাই পুরোনো বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা নষ্ট হলেও, তার স্থলে নতুন মূল্যবোধ আসে, শূন্যস্থান পূরণের বাস্তবতা তৈরি হয়।

নিৎসে লক্ষ করলেন, শুধু অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই মানুষ নিহিলিস্ট বা শূন্যবাদী নয়। তারা নৈতিক, রাজনৈতিক, নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার ক্ষেত্রেও শূন্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, নিৎসের এই শূন্যবাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে জড়িত? ইউরোপে যখন মানুষ ধর্ম ও কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দিকে হাঁটছিল, তার দেড় শ বছর পর আমরা এখন হাঁটছি তার বিপরীতে। গত কয়েক বছরের চিত্র সেটাই বলে। আমরা দেখেছি বিগত বছরগুলোতে ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শে দফায় দফায় পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় পাল্টানো হয়েছে। আমরা দেখেছি কেমন করে দরিদ্র থেকে ধনী সবার জন্য ধর্মশিক্ষা নিশ্চিত করতে ইংরেজি মাধ্যমের মাদ্রাসা খোলা হয়েছে। আমরা দেখেছি, রাস্তাঘাটে মেয়েরা ইসলামি রীতি মেনে পোশাক পরে না বলে কত হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক দলের নামের শেষে ধর্মের নাম আছে বলে, একটি জনগোষ্ঠী কেমন করে তাদের আপন করে নিয়েছে। আমরা দেখেছি এ দেশে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের চর্চাকারীদের ‘ধর্মের শত্রু’ আখ্যা দিয়ে কীভাবে কতল করা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত তাদের হত্যাযোগ্য করে তোলা হচ্ছে! আমরা দেখেছি, কোনো রকম যুক্তির তোয়াক্কা না করে মানুষকে ‘নাস্তিক’ আখ্যা দিয়ে তাদের জীবন বিপন্ন করা হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা দেখেছি ধর্মের দোহাই দিয়ে দিনের পর দিন কীভাবে শিল্প-সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, শিল্পীদের অপদস্থ ও দেশছাড়া করা হয়েছে। আমরা দেখেছি অসাম্প্রদায়িক ফকির লালন শাহের ভাস্কর্য কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই তালিকা করুণভাবে আরও দীর্ঘ। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয়, আমরা ইউরোপের সেই সময়ের উল্টোযাত্রায় আছি। উল্টো পথের পথিক হলেও নিৎসের দুই ধরনের শূন্যবাদ কিন্তু বেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের সমাজে। একদল প্যাসিভ নিহিলিস্ট, তারা পুরোনো যা ছিল তার জন্য আফসোস করছে। নিৎসের আমলে সেই আফসোস ছিল ধর্মীয় ও পুরোনো সামাজিক মূল্যবোধের জন্য। কিন্তু আমাদের এই সময়ে আফসোসটাও আর একরৈখিক নেই। এখানে নানাবিধ ধারা প্রবহমান। একদল মানুষ আফসোস করছে, বাংলাদেশে যে অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানচেতনার চর্চা ছিল, সেটি ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। আরেক ধারাকে দেখা যায়, পুরোনো শাসন আমলই ভালো ছিল, এটা বলে আফসোস করতে। কিন্তু একজন আশাবাদী মানুষ আসলে আফসোস করে না। তারা সব সংকটকেই সম্ভাবনার দিকে ধাবিত করে। নিৎসেও তা-ই, পক্ষ নেন অ্যাক্টিভ নিহিলিজমের। তিনি বলেন, এই সক্রিয় সত্তারা ধ্বংসস্তূপ থেকেই নতুন কিছু নির্মাণ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে, যা গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। তাই নতুন গতিপথ তৈরি করাই একমাত্র কর্তব্য, হাহুতাশ করার পরিবর্তে। বাংলাদেশে এই সক্রিয় শূন্যবাদীদের ভেতরেও অনেক ধারা দেখা যায়।

একদল মনে করে, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, জ্ঞানভিত্তিক ও শিল্প-সংস্কৃতিনির্ভর যে বাংলাদেশ ছিল, সেটির পরিবর্তে এখন একটি ধর্মীয় অনুশাসন কায়েমের মাধ্যমে দেশের সবকিছু পরিচালিত হবে। তারা ঊনবিংশ শতকের ইউরোপের ঠিক উল্টো পথের যাত্রী। তারা এই কাজটি বেশ সক্রিয়ভাবেই করছে এবং তারাই এখন বাংলাদেশের প্রভাবশালী ধারা। বিদ্যায়তন থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম—সর্বত্রই এই সক্রিয় শূন্যবাদীদের সক্রিয়তা লক্ষ করার মতো। আরেক দল সক্রিয় শূন্যবাদী রয়েছে, যারা এদের মতো অতটা শক্তিশালী নয়, বরং কিছুটা বিভ্রান্তই বলা যায়। এরা হলো সমাজের বামপন্থী মুক্তমনা। তারা মনে করে রাষ্ট্রকাঠামো থেকে ফ্যাসিবাদ দূর হয়েছে, এবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন এবং সে জন্য সমাজে সুকুমারবৃত্তি বৃদ্ধি করা, যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সক্রিয় শূন্যবাদীদের এই ধারাটি বড্ড দুর্বল। তাদের লক্ষ্যও স্থির নেই। লক্ষ্য বলতে বোঝাচ্ছি, আগামী পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশে তারা কোন ধরনের সমাজ দেখতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, কীভাবে নিতে হবে, শুরুটা করতে হবে কোথা থেকে, সেসব সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। অন্তত তাদের কাজ দেখে তা-ই মনে হয়। তারা প্রচলিত চিন্তাভাবনা নিয়ে বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশে সক্রিয় থাকতে চাইছে এবং তারা সক্রিয় শূন্যবাদীদের অন্য ধারা, যারা ইউরোপের উল্টো যাত্রার সারথী, তাদের সঙ্গেও পরিকল্পনায় পেরে উঠছে না।

এই না পারার ফলে, বাংলাদেশের মানুষ ফুটন্ত তেলের কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে এসে খইভাজা হচ্ছে। সৌদি আরবের মতো দেশ যখন শিল্প-সংস্কৃতিকে জোরালোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে, নারী স্বাধীনতার সীমা ক্রমেই বাড়াচ্ছে, সেখানে আমাদের সেই শক্তি সক্রিয় শূন্যবাদীরা বলছে, নারীরা যেহেতু ঘরে বাচ্চাকাচ্চা লালনপালন করে, ঘরের কাজ সামলায়, তাই তাদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে, বাইরের কাজ কমিয়ে নারীরা যেন ঘরের কাজে বেশি মনোযোগ দেয়। বিংশ শতকে নারীমুক্তির জন্য কাজ করে বেগম রোকেয়া সমাজকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, আজ যেন তার উল্টোগমন দেখছি আমরা।

সমাজের প্রগতি নির্ভর করে সমাজের অভিমুখের ওপর। অর্থাৎ মানুষ নতুন নতুন ভাবাদর্শের দিকে ধাবিত হয়, ভাবাদর্শকে ছুড়ে ফেলে শূন্য ভাবাদর্শের দিকে যাত্রা করে। যদিও সেটা আরেকটা ভাবাদর্শ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পোস্ট ইডিওলিজ। সময় যত প্রবাহিত হয়, সময়ের প্রয়োজনে মানুষের সামনে নতুন ভাব ও আদর্শ আসে, মানুষ সেটা গ্রহণ করে। সময় উপযোগী হলে ভাবাদর্শ অনেক দিন টিকে যায়, মন্দ হলে হারিয়ে যায়, তখন নতুন কিছুর সন্ধান শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা বিপরীত অভিযাত্রা প্রত্যক্ষ করছি। বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে যারা সামনের দিকে ধাবিত করতে পারত, সেই উদার গণতান্ত্রিক বামপন্থা, তারা সক্রিয় শূন্যবাদী বটে, কিন্তু দক্ষতার দিক থেকে তারা শূন্যের কাছাকাছি। তারা ষাট ও সত্তর দশকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে যে জাতীয় চেতনা ছিল, সেটির জন্য নিষ্ক্রিয় শূন্যবাদীও বটে।

কোনো এলাকার বায়ু যখন উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়, ওই জায়গা পূরণের জন্য চারদিক থেকে ঠান্ডা ভারী বাতাসের লড়াই শুরু হয়। নতুন ঠান্ডা বাতাসও গরম ও হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। এ রকম চক্র চলতে চলতে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। ব্যাপক ওলটপালটের পর পরিবেশ শান্ত হয়। আমরা এখন ঘূর্ণিঝড় শুরুর প্রাক্কালে আছি।

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব

১৬ এপ্রিল ২০২৫

আজকের পত্রিকায় রাজশাহীর আলুচাষিদের লোকসান নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন থেকে হিমাগারে মজুত রাখা পর্যন্ত কৃষকের মোট খরচ পড়েছে ৩৫ টাকা। আর পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে কেজি ১৫-১৮ টাকা। এতে এক কেজিতেই কৃষকের প্রায় ২০ টাকা লোকসান হচ্ছে।

৯ ঘণ্টা আগে

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঢাকা শহর এবং যানজট—এই দুটি যেন এক সুতায় গাঁথা। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই শহরে বের হয় জীবিকার তাগিদে, কিন্তু রাস্তায় নেমেই পড়তে হয় তীব্র যানজটে। অফিস টাইমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯ ঘণ্টা আগে

প্রকৃতির নিয়মে একজন ছেলেসন্তান যেভাবে জন্ম নেয়, একজন মেয়েসন্তানও ঠিক সেভাবেই জন্ম নেয়। এমন তো নয় যে ছেলেসন্তানকে জন্ম দিতে মাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়, আর কন্যাকে জন্ম দিতে ৬ মাস। প্রকৃতি যখন ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, তখন কেন মানুষ আজও ছেলে ও মেয়েসন্তানের...

৯ ঘণ্টা আগেমিশকাতুল ইসলাম মুমু

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঢাকা শহর এবং যানজট—এই দুটি যেন এক সুতায় গাঁথা। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই শহরে বের হয় জীবিকার তাগিদে, কিন্তু রাস্তায় নেমেই পড়তে হয় তীব্র যানজটে। অফিস টাইমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানজটের কারণে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো নিশ্চয়তা নেই। যানজট শুধু আমাদের অমূল্য সময়ই কেড়ে নিচ্ছে না, নাগরিক জীবনেও ডেকে আনছে নানা দুর্ভোগ। প্রশ্ন হলো, যানজটের সমাধান কীভাবে হবে?

যানজটের কারণে গতি থমকে থাকলেও সময় থমকে থাকে না। কর্মস্থলে সময়মতো পৌঁছাতে না পারলে জবাবদিহি করতে হয় বিলম্বের জন্য। সকাল-বিকেল-সন্ধ্যা, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে যানজট। রাজপথ-গলিপথ, ফুটপাত—কোথাও স্বস্তি নেই। সর্বত্র ভিড় আর ভিড়, গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়। যানজটের ভিড়ে একবার আটকে গেলে কখন তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তা বলা মুশকিল। রোগীসহ অ্যাম্বুলেন্স যখন যানজটে আটকে পড়ে তখন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এমনকি পথে যানজটের কারণে রোগীর মৃত্যুও ঘটে। বর্তমানে নাগরিকের অপরিসীম ক্ষতি, ক্ষোভ ও বিরক্তির একটা বড় কারণ এ যানজট। এতে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে অগণিত শ্রমঘণ্টা। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন কী বিশাল অঙ্কের অর্থের অপচয় হচ্ছে যানজটের কারণে। রাজধানী ঢাকায় যানজটের কারণে প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। ফলে রাষ্ট্র ও জনগণের সম্মিলিত আর্থিক ক্ষতি হয় বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা, এ তথ্য বিশ্বব্যাংকের। যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিকব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করার জন্য বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু এতেও সমস্যার তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যত্রতত্র পার্কিং, যেখানে-সেখানে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করানো, ফুটপাত দখল, গাড়ির তুলনায় রাস্তার সংকট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপকদের অদক্ষতা, পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব, আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া, রাজধানীকেন্দ্রিক শিল্পকারখানা স্থাপন এবং অফিস-আদালত ঢাকাকেন্দ্রিক বাড়তে থাকায় যানজটও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাচ্ছে।

এদিকে ঢাকায় বাড়ছে বাস, ব্যক্তিগত গাড়ি, সিএনজি, অটোরিকশা, রিকশা, মোটরসাইকেলের সংখ্যা। সড়কের তুলনায় যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যাধিক্য এবং অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত চলাচলই যানজট বাড়ার অন্যতম কারণ। যার ধকল পোহাতে হচ্ছে নগরবাসীকে।

সড়কের প্রায় ৩০ ভাগ বা তার বেশি দখল হয়ে আছে অবৈধ পার্কিং, হকার এবং নানা ধরনের দখলদারদের হাতে। এ ছাড়া ফুটপাত হকারদের দখলে থাকায় প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেন নগরবাসী। ফলে যানজটের সঙ্গে তৈরি হয় জনজট সমস্যা। গাড়ি সামনে আছে কি না, তা দেখার সুযোগ থাকে না পথচারীদের।

এ ছাড়া রাজধানী ঢাকায় যানজটের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত প্রাইভেট কারের উপস্থিতি। রাস্তার যানবাহনের প্রায় ৮০ শতাংশ প্রাইভেট কার। কোনো কোনো পরিবারের তিন-চারটি প্রাইভেট কার রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাইভেট গাড়িতে মাত্র একজন যাত্রী পরিবহন করে থাকে। একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে রাজধানীর মোট রাস্তার ৫৪ দশমিক ২ শতাংশ জায়গা দখলে রাখে প্রাইভেট কার। ফলে তৈরি হয় ভয়াবহ যানজট। সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় নগরীতে গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও গণপরিবহন খাতে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা যানজটের একটি বড় কারণ।

যানজট কমাতে প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উন্নয়ন। গণপরিবহনকে গুচ্ছ মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা। যাত্রার স্থান এবং সর্বশেষ গন্তব্য নির্ধারণ করে প্রতিটি রাস্তায় গণপরিবহন নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক ছেড়ে আসবে, প্রতিটি স্টপেজে নির্দিষ্ট সময় দাঁড়াবে তারপর ছেড়ে চলে যাবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে। যাত্রীর জন্য সময় বেঁধে দেওয়া থাকবে। যাত্রী কমবেশি যা-ই হোক, বাস সময়মতো ছেড়ে যাবে। একই রুটে এক কোম্পানির গাড়ি চলাচল করবে। ফলে রাস্তায় নৈরাজ্য, যাত্রী নিয়ে টানাটানির মতো ঘটনা ঘটবে না। চালক ও সহযোগীদের বেতন নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সরকার এদিকে নজর দিলে যানজটের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

পাশাপাশি জোড়-বিজোড় সংখ্যায় নিবন্ধিত প্রাইভেট গাড়ি একদিন পরপর চলাচল করার নিয়ম করতে হবে। নিয়মের মধ্যে গণপরিবহনের সংখ্যা এবং সুযোগ-সুবিধা বাড়লে প্রাইভেট গাড়ি এমনিতেই কমে আসবে। এ ছাড়া ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় অটো সিগন্যাল বাতিতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

এ ছাড়া ভিআইপিদের চলাচলের সময় রাস্তায় অন্য গাড়ির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত না করা। কর্মদিবসে যেকোনো রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। অফিস শুরু এবং শেষের সময় বিবেচনায় কিছু সমান্তরাল সড়কে একমুখী যান চলাচল ব্যবস্থা চালু করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ইউলুপ নির্মাণ করা। যেখানে-সেখানে গাড়ি ডানে-বাঁয়ে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। একই সড়কে যান্ত্রিক বাহন এবং অযান্ত্রিক যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। তার আগে রিকশাচালকদের জন্য সড়ক নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। যদিও এখন কিছু কিছু এলাকায় এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এটি বিস্তৃত করা যেতে পারে।

রাস্তার পাশে অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে যানজট তৈরি হয়, তাই এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। পার্কিংয়ের নিয়ম ভঙ্গ করলে উচ্চ হারে জরিমানা আরোপ করতে হবে। মানুষ হেঁটে চলার জন্য ফুটপাত হকারমুক্ত করে দিতে হবে। হকারদের জন্য হলিডে মার্কেট চালু করতে হবে। এখন যেসব এলাকায় সাপ্তাহিক বন্ধের দিন আছে, সেসব এলাকায় ওই দিন হকারদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প দূরত্বে নাগরিকদের হেঁটে চলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

এ ছাড়া ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করার কথা ভাবতে হবে। যানজট নিরসনে রাজধানীর রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা, ফ্লাইওভার নির্মাণ, বিদ্যমান ফ্লাইওভারগুলোকে আরও বিস্তৃত করা। যেমন মগবাজারের ফ্লাইওভার সোনারগাঁওয়ের সার্ক ফোয়ারা পার করে দিলে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুরগামী অনেক গাড়ি চলাচলে যানজট এড়ানো সম্ভব হতো। ফ্লাইওভারগুলোর নির্মাণ ত্রুটি দূর করা। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো—আরও কয়েকটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণ করতে হবে।

সর্বোপরি নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল ও গতিশীল করে তুলতে যানজট সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে। এ নগরীকে বাসযোগ্য রাখতে প্রয়োজন সময়োপযোগী সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নে দরকার সরকারের সদিচ্ছা ও দৃঢ় মনোবল। তবেই কেবল ভয়াবহ এই যানজট সমস্যা নিরসন সম্ভব।

শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঢাকা শহর এবং যানজট—এই দুটি যেন এক সুতায় গাঁথা। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই শহরে বের হয় জীবিকার তাগিদে, কিন্তু রাস্তায় নেমেই পড়তে হয় তীব্র যানজটে। অফিস টাইমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানজটের কারণে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো নিশ্চয়তা নেই। যানজট শুধু আমাদের অমূল্য সময়ই কেড়ে নিচ্ছে না, নাগরিক জীবনেও ডেকে আনছে নানা দুর্ভোগ। প্রশ্ন হলো, যানজটের সমাধান কীভাবে হবে?

যানজটের কারণে গতি থমকে থাকলেও সময় থমকে থাকে না। কর্মস্থলে সময়মতো পৌঁছাতে না পারলে জবাবদিহি করতে হয় বিলম্বের জন্য। সকাল-বিকেল-সন্ধ্যা, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে যানজট। রাজপথ-গলিপথ, ফুটপাত—কোথাও স্বস্তি নেই। সর্বত্র ভিড় আর ভিড়, গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়। যানজটের ভিড়ে একবার আটকে গেলে কখন তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তা বলা মুশকিল। রোগীসহ অ্যাম্বুলেন্স যখন যানজটে আটকে পড়ে তখন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এমনকি পথে যানজটের কারণে রোগীর মৃত্যুও ঘটে। বর্তমানে নাগরিকের অপরিসীম ক্ষতি, ক্ষোভ ও বিরক্তির একটা বড় কারণ এ যানজট। এতে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে অগণিত শ্রমঘণ্টা। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন কী বিশাল অঙ্কের অর্থের অপচয় হচ্ছে যানজটের কারণে। রাজধানী ঢাকায় যানজটের কারণে প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। ফলে রাষ্ট্র ও জনগণের সম্মিলিত আর্থিক ক্ষতি হয় বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা, এ তথ্য বিশ্বব্যাংকের। যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিকব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করার জন্য বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু এতেও সমস্যার তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যত্রতত্র পার্কিং, যেখানে-সেখানে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করানো, ফুটপাত দখল, গাড়ির তুলনায় রাস্তার সংকট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপকদের অদক্ষতা, পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব, আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া, রাজধানীকেন্দ্রিক শিল্পকারখানা স্থাপন এবং অফিস-আদালত ঢাকাকেন্দ্রিক বাড়তে থাকায় যানজটও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাচ্ছে।

এদিকে ঢাকায় বাড়ছে বাস, ব্যক্তিগত গাড়ি, সিএনজি, অটোরিকশা, রিকশা, মোটরসাইকেলের সংখ্যা। সড়কের তুলনায় যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যাধিক্য এবং অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত চলাচলই যানজট বাড়ার অন্যতম কারণ। যার ধকল পোহাতে হচ্ছে নগরবাসীকে।

সড়কের প্রায় ৩০ ভাগ বা তার বেশি দখল হয়ে আছে অবৈধ পার্কিং, হকার এবং নানা ধরনের দখলদারদের হাতে। এ ছাড়া ফুটপাত হকারদের দখলে থাকায় প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেন নগরবাসী। ফলে যানজটের সঙ্গে তৈরি হয় জনজট সমস্যা। গাড়ি সামনে আছে কি না, তা দেখার সুযোগ থাকে না পথচারীদের।

এ ছাড়া রাজধানী ঢাকায় যানজটের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত প্রাইভেট কারের উপস্থিতি। রাস্তার যানবাহনের প্রায় ৮০ শতাংশ প্রাইভেট কার। কোনো কোনো পরিবারের তিন-চারটি প্রাইভেট কার রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাইভেট গাড়িতে মাত্র একজন যাত্রী পরিবহন করে থাকে। একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে রাজধানীর মোট রাস্তার ৫৪ দশমিক ২ শতাংশ জায়গা দখলে রাখে প্রাইভেট কার। ফলে তৈরি হয় ভয়াবহ যানজট। সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় নগরীতে গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও গণপরিবহন খাতে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা যানজটের একটি বড় কারণ।

যানজট কমাতে প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উন্নয়ন। গণপরিবহনকে গুচ্ছ মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা। যাত্রার স্থান এবং সর্বশেষ গন্তব্য নির্ধারণ করে প্রতিটি রাস্তায় গণপরিবহন নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক ছেড়ে আসবে, প্রতিটি স্টপেজে নির্দিষ্ট সময় দাঁড়াবে তারপর ছেড়ে চলে যাবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে। যাত্রীর জন্য সময় বেঁধে দেওয়া থাকবে। যাত্রী কমবেশি যা-ই হোক, বাস সময়মতো ছেড়ে যাবে। একই রুটে এক কোম্পানির গাড়ি চলাচল করবে। ফলে রাস্তায় নৈরাজ্য, যাত্রী নিয়ে টানাটানির মতো ঘটনা ঘটবে না। চালক ও সহযোগীদের বেতন নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সরকার এদিকে নজর দিলে যানজটের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

পাশাপাশি জোড়-বিজোড় সংখ্যায় নিবন্ধিত প্রাইভেট গাড়ি একদিন পরপর চলাচল করার নিয়ম করতে হবে। নিয়মের মধ্যে গণপরিবহনের সংখ্যা এবং সুযোগ-সুবিধা বাড়লে প্রাইভেট গাড়ি এমনিতেই কমে আসবে। এ ছাড়া ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় অটো সিগন্যাল বাতিতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

এ ছাড়া ভিআইপিদের চলাচলের সময় রাস্তায় অন্য গাড়ির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত না করা। কর্মদিবসে যেকোনো রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। অফিস শুরু এবং শেষের সময় বিবেচনায় কিছু সমান্তরাল সড়কে একমুখী যান চলাচল ব্যবস্থা চালু করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ইউলুপ নির্মাণ করা। যেখানে-সেখানে গাড়ি ডানে-বাঁয়ে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। একই সড়কে যান্ত্রিক বাহন এবং অযান্ত্রিক যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। তার আগে রিকশাচালকদের জন্য সড়ক নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। যদিও এখন কিছু কিছু এলাকায় এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এটি বিস্তৃত করা যেতে পারে।

রাস্তার পাশে অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে যানজট তৈরি হয়, তাই এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। পার্কিংয়ের নিয়ম ভঙ্গ করলে উচ্চ হারে জরিমানা আরোপ করতে হবে। মানুষ হেঁটে চলার জন্য ফুটপাত হকারমুক্ত করে দিতে হবে। হকারদের জন্য হলিডে মার্কেট চালু করতে হবে। এখন যেসব এলাকায় সাপ্তাহিক বন্ধের দিন আছে, সেসব এলাকায় ওই দিন হকারদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প দূরত্বে নাগরিকদের হেঁটে চলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

এ ছাড়া ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করার কথা ভাবতে হবে। যানজট নিরসনে রাজধানীর রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা, ফ্লাইওভার নির্মাণ, বিদ্যমান ফ্লাইওভারগুলোকে আরও বিস্তৃত করা। যেমন মগবাজারের ফ্লাইওভার সোনারগাঁওয়ের সার্ক ফোয়ারা পার করে দিলে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুরগামী অনেক গাড়ি চলাচলে যানজট এড়ানো সম্ভব হতো। ফ্লাইওভারগুলোর নির্মাণ ত্রুটি দূর করা। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো—আরও কয়েকটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণ করতে হবে।

সর্বোপরি নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল ও গতিশীল করে তুলতে যানজট সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে। এ নগরীকে বাসযোগ্য রাখতে প্রয়োজন সময়োপযোগী সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নে দরকার সরকারের সদিচ্ছা ও দৃঢ় মনোবল। তবেই কেবল ভয়াবহ এই যানজট সমস্যা নিরসন সম্ভব।

শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব

১৬ এপ্রিল ২০২৫

আজকের পত্রিকায় রাজশাহীর আলুচাষিদের লোকসান নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন থেকে হিমাগারে মজুত রাখা পর্যন্ত কৃষকের মোট খরচ পড়েছে ৩৫ টাকা। আর পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে কেজি ১৫-১৮ টাকা। এতে এক কেজিতেই কৃষকের প্রায় ২০ টাকা লোকসান হচ্ছে।

৯ ঘণ্টা আগে

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যে সংকটের ভেতর পড়েছিল, এই একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে বাংলাদেশ ঠিক তার উল্টো সংকটের ভেতর পড়েছে। ইউরোপে সে সময় ধর্মের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। তারা আস্থা রাখতে শুরু করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর।

৯ ঘণ্টা আগে

প্রকৃতির নিয়মে একজন ছেলেসন্তান যেভাবে জন্ম নেয়, একজন মেয়েসন্তানও ঠিক সেভাবেই জন্ম নেয়। এমন তো নয় যে ছেলেসন্তানকে জন্ম দিতে মাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়, আর কন্যাকে জন্ম দিতে ৬ মাস। প্রকৃতি যখন ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, তখন কেন মানুষ আজও ছেলে ও মেয়েসন্তানের...

৯ ঘণ্টা আগেসেঁজুতি মুমু

প্রকৃতির নিয়মে একজন ছেলেসন্তান যেভাবে জন্ম নেয়, একজন মেয়েসন্তানও ঠিক সেভাবেই জন্ম নেয়। এমন তো নয় যে ছেলেসন্তানকে জন্ম দিতে মাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়, আর কন্যাকে জন্ম দিতে ৬ মাস। প্রকৃতি যখন ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, তখন কেন মানুষ আজও ছেলে ও মেয়েসন্তানের মধ্যে পার্থক্য করে? কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মাকে কেন অপমানিত হতে হয়? অথচ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

যখন আরবে কন্যাশিশুদের জন্মের পর হত্যা করা হতো, তখন তাদের রক্ষার্থে এলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি শুধু কন্যাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন না, নিজের জীবন ফাতেমাময় করে দেখালেন কন্যা কত আদরণীয়া। সনাতন ধর্মে মিথিলা রাজজনক নিজের জীবন সীতাময় করে দেখালেন কন্যারত্ন অমূল্য। অথচ দেবী সীতা তাঁর ঔরসজাত সন্তান ছিলেন না। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে কন্যাদের প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা করা হয়। যদিও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করা হয়েছে।

আবার অনেক মা-বাবা সন্তানদের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না। ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান অধিকার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এত কিছুর পরও প্রশ্ন যে আধুনিক এ যুগে কন্যাসন্তানকে কেন বোঝা মনে করা হয়? আমাদের দেশে শুধু না, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মতো বড় বড় দেশেও এই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এখনো বিদ্যমান। কেন এ ভেদাভেদ?

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কন্যাশিশুকে জন্ম থেকেই পরের সম্পদ মনে করা হয়, অর্থাৎ সে তো জন্মই নিয়েছে পরের ঘরের বউ হতে! এ মনোভাব আজও বিদ্যমান। অথচ আজ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়ে মা-বাবার দায়িত্ব পালন করছেন। তারপরও এই মনোভাব জোঁকের মতো জেঁকে বসে আছে আমাদের মস্তিষ্কে।

বলা হয় পুরুষ হচ্ছে বংশের প্রদীপ। তাঁদের সন্তানই বংশ রক্ষা করবে। অথচ বিজ্ঞান মতে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সন্তানের সঙ্গে তাদের পিতা-মাতার রক্তের সম্পর্ক সমানভাবে বিদ্যমান। তাই কন্যা বা ছেলেসন্তান উভয়েই দুটি বংশের ধারাকে সমানভাবে বহন করে। আমরা বিজ্ঞান না জানার কারণে কুসংস্কারকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।

অপর দিকে, পুরুষ সব কাজ পারেন, নারীরা পারেন না। হ্যাঁ, শারীরিক দিক দিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যের ভেদাভেদ আছে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রযুক্তির যুগে এসে কেন শারীরিক সামর্থ্যের কথা আসবে? ভারোত্তোলন এখন পুরুষ বা নারী কারোরই সামর্থ্যের মধ্যে ধরা অবান্তর, যেখানে প্রযুক্তিই ভারোত্তোলনে সক্ষম। শুধু শারীরিক ক্ষমতা দিয়ে নারী-পুরুষের বিচার অবান্তর।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো নিরাপত্তা। পুরুষ যেখানে খুশি যেতে পারেন, কেউ তাঁদের সম্ভ্রমহানি করে না। অথচ যেখানে আট মাসের শিশুকন্যা থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিত হয়, সেখানে কিশোরী আর তরুণীদের নিরাপত্তার কথা অলীক ভাবনা।

এসব কারণ ছাড়া আরও অনেক কারণ বিদ্যমান, যার জন্য এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা কন্যাশিশুদের বোঝা মনে করি। নারীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশে বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামালের মতো সাহসী নারীরা জন্ম নিয়েছেন, নারী অধিকারের পক্ষে কাজ করেছেন। তারপরও আমাদের দেশে নারী ফুটবলারদের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়, শুধু নারী হওয়ার দোষে! আর প্রতিদিন হাজারো নারী যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, রাস্তা, বাসে যাতায়াতের সময়। তবু নারীরা হার মানছেন না। তাঁরা লড়ে যাচ্ছেন সাহস আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

প্রকৃতির নিয়মে একজন ছেলেসন্তান যেভাবে জন্ম নেয়, একজন মেয়েসন্তানও ঠিক সেভাবেই জন্ম নেয়। এমন তো নয় যে ছেলেসন্তানকে জন্ম দিতে মাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়, আর কন্যাকে জন্ম দিতে ৬ মাস। প্রকৃতি যখন ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, তখন কেন মানুষ আজও ছেলে ও মেয়েসন্তানের মধ্যে পার্থক্য করে? কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মাকে কেন অপমানিত হতে হয়? অথচ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

যখন আরবে কন্যাশিশুদের জন্মের পর হত্যা করা হতো, তখন তাদের রক্ষার্থে এলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি শুধু কন্যাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন না, নিজের জীবন ফাতেমাময় করে দেখালেন কন্যা কত আদরণীয়া। সনাতন ধর্মে মিথিলা রাজজনক নিজের জীবন সীতাময় করে দেখালেন কন্যারত্ন অমূল্য। অথচ দেবী সীতা তাঁর ঔরসজাত সন্তান ছিলেন না। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে কন্যাদের প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা করা হয়। যদিও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করা হয়েছে।

আবার অনেক মা-বাবা সন্তানদের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না। ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান অধিকার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এত কিছুর পরও প্রশ্ন যে আধুনিক এ যুগে কন্যাসন্তানকে কেন বোঝা মনে করা হয়? আমাদের দেশে শুধু না, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মতো বড় বড় দেশেও এই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এখনো বিদ্যমান। কেন এ ভেদাভেদ?

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কন্যাশিশুকে জন্ম থেকেই পরের সম্পদ মনে করা হয়, অর্থাৎ সে তো জন্মই নিয়েছে পরের ঘরের বউ হতে! এ মনোভাব আজও বিদ্যমান। অথচ আজ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়ে মা-বাবার দায়িত্ব পালন করছেন। তারপরও এই মনোভাব জোঁকের মতো জেঁকে বসে আছে আমাদের মস্তিষ্কে।

বলা হয় পুরুষ হচ্ছে বংশের প্রদীপ। তাঁদের সন্তানই বংশ রক্ষা করবে। অথচ বিজ্ঞান মতে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সন্তানের সঙ্গে তাদের পিতা-মাতার রক্তের সম্পর্ক সমানভাবে বিদ্যমান। তাই কন্যা বা ছেলেসন্তান উভয়েই দুটি বংশের ধারাকে সমানভাবে বহন করে। আমরা বিজ্ঞান না জানার কারণে কুসংস্কারকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।

অপর দিকে, পুরুষ সব কাজ পারেন, নারীরা পারেন না। হ্যাঁ, শারীরিক দিক দিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যের ভেদাভেদ আছে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রযুক্তির যুগে এসে কেন শারীরিক সামর্থ্যের কথা আসবে? ভারোত্তোলন এখন পুরুষ বা নারী কারোরই সামর্থ্যের মধ্যে ধরা অবান্তর, যেখানে প্রযুক্তিই ভারোত্তোলনে সক্ষম। শুধু শারীরিক ক্ষমতা দিয়ে নারী-পুরুষের বিচার অবান্তর।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো নিরাপত্তা। পুরুষ যেখানে খুশি যেতে পারেন, কেউ তাঁদের সম্ভ্রমহানি করে না। অথচ যেখানে আট মাসের শিশুকন্যা থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিত হয়, সেখানে কিশোরী আর তরুণীদের নিরাপত্তার কথা অলীক ভাবনা।

এসব কারণ ছাড়া আরও অনেক কারণ বিদ্যমান, যার জন্য এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা কন্যাশিশুদের বোঝা মনে করি। নারীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশে বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামালের মতো সাহসী নারীরা জন্ম নিয়েছেন, নারী অধিকারের পক্ষে কাজ করেছেন। তারপরও আমাদের দেশে নারী ফুটবলারদের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়, শুধু নারী হওয়ার দোষে! আর প্রতিদিন হাজারো নারী যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, রাস্তা, বাসে যাতায়াতের সময়। তবু নারীরা হার মানছেন না। তাঁরা লড়ে যাচ্ছেন সাহস আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব

১৬ এপ্রিল ২০২৫

আজকের পত্রিকায় রাজশাহীর আলুচাষিদের লোকসান নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক কেজি আলু উৎপাদন থেকে হিমাগারে মজুত রাখা পর্যন্ত কৃষকের মোট খরচ পড়েছে ৩৫ টাকা। আর পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে কেজি ১৫-১৮ টাকা। এতে এক কেজিতেই কৃষকের প্রায় ২০ টাকা লোকসান হচ্ছে।

৯ ঘণ্টা আগে

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যে সংকটের ভেতর পড়েছিল, এই একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে বাংলাদেশ ঠিক তার উল্টো সংকটের ভেতর পড়েছে। ইউরোপে সে সময় ধর্মের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। তারা আস্থা রাখতে শুরু করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর।

৯ ঘণ্টা আগে

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঢাকা শহর এবং যানজট—এই দুটি যেন এক সুতায় গাঁথা। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই শহরে বের হয় জীবিকার তাগিদে, কিন্তু রাস্তায় নেমেই পড়তে হয় তীব্র যানজটে। অফিস টাইমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯ ঘণ্টা আগে