পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যে ঘাটতি

রোকন উদ্দীন, ঢাকা

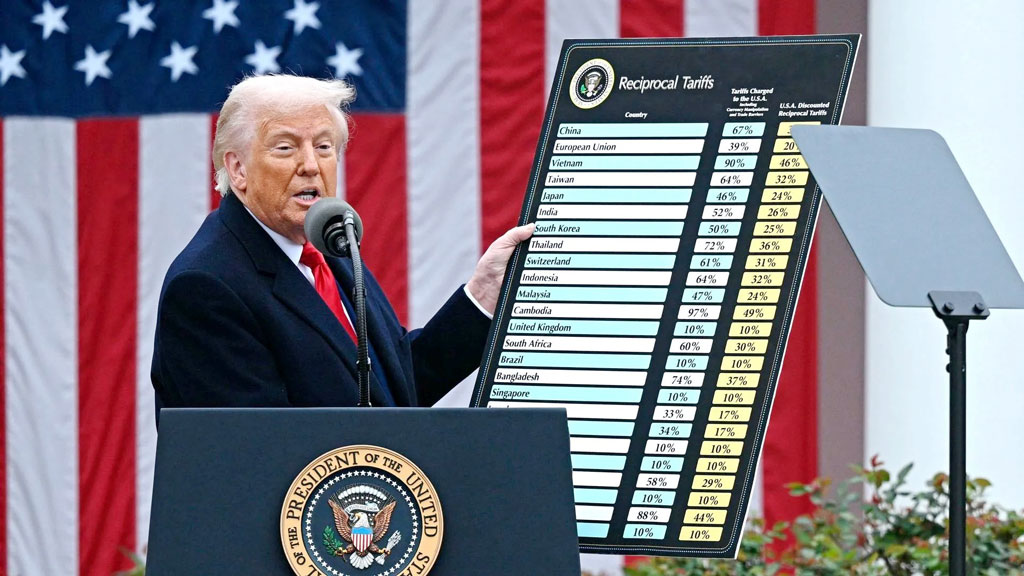

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের হুমকি বাংলাদেশকে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল, যা ছিল অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ এক সতর্কসংকেত। শেষ পর্যন্ত যদি এই শুল্কহার ১৫ শতাংশ কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ না করা হতো, বরং তা প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আরও বেশি হতো। তবে এর অভিঘাত হতো বহুমাত্রিক ও ব্যাপক। দেশের রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধি তখন এক ধাক্কায় কেঁপে উঠত। আর এ থেকে আবারও স্পষ্ট হয়েছে, বিশ্ববাজারের মতো অনিশ্চিত মঞ্চে শুধু একটি খাতের ওপর ভরসা করে এগিয়ে চলার ঝুঁকি কতটা ভয়াবহ।

বাংলাদেশের রপ্তানি খাত বহু বছর ধরে প্রায় একমুখী। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও তৈরি পোশাকের বাইরে শক্ত কোনো বিকল্প খাত গড়ে ওঠেনি। বিশ্লেষকেরা দীর্ঘদিন ধরে বলছেন, পণ্যের বৈচিত্র্য, নতুন বাজারে প্রবেশ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানিতে নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভিত্তি গড়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি।

অথচ প্রতিযোগী দেশগুলোর চিত্র একেবারে ভিন্ন। চীনের মোট রপ্তানির মাত্র ৪.৩০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক থেকে। ভারতের ২.২০ শতাংশ, ভিয়েতনামের ৭.৬০ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ২.৩০ শতাংশ, পাকিস্তানের ২৬.৮০ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার ৩৬.৭০ শতাংশ—এই পরিসংখ্যানই বলে দেয়, এসব দেশ রপ্তানি খাতে বহুমুখী পণ্যে দক্ষ। অন্যদিকে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক একাই দেশের মোট রপ্তানির ৮৬.২০ শতাংশ দখল করে আছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন।

এখানেই সংকটের মূল। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকির ঘটনায় তা কেবল উন্মোচিতই হয়নি, বরং আরও জোরালোভাবে সামনে এসেছে। একদিকে বাজার সংকুচিত, অন্যদিকে এক পণ্যের ওপর অতিনির্ভরশীলতা—এই সমন্বয়ই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকাঠামোকে করে তুলেছে নড়বড়ে। সামনে আবার একটি বড় বাঁক। ২০২৬ সালেই বাংলাদেশ এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটাবে। তখন বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর সম্ভাবনা প্রবল, ফলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরও কমে যাবে। এই বাস্তবতা মেনেই এখনই প্রয়োজন রপ্তানি ঝুঁকি কমানো, পণ্যের ঝুলি প্রসার করা এবং নতুন নতুন বাজারে ঢুকে পড়া।

এই প্রেক্ষাপটে সানেমের নির্বাহী পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম রায়হান বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের কড়াকড়ি আমাদের জন্য বড় রকমের বার্তা। বৈদেশিক বাণিজ্যকাঠামোকে টেকসই ও বহুমাত্রিক করতে হবে। নির্দিষ্ট গন্তব্য বা একক পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো জরুরি; বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একক বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা অর্থনীতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে।’

সেলিম রায়হান মনে করেন, এখনই সময় কার্যকর নীতি সংস্কারের—বাণিজ্য, শুল্কনীতি এবং বিনিয়োগ কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়। তাঁর মতে, উদীয়মান এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সঙ্গে সময়োপযোগী এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন বাজার খোঁজা এখন সময়ের দাবি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকিন আহমেদ বলেন, ‘রপ্তানি বহুমুখীকরণের পাশাপাশি তৈরি পোশাক খাতেও ভেতরে ভেতরে বৈচিত্র্য আনা দরকার; বিশেষ করে ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ জোরদার না হলে প্রতিযোগিতা টেকানো যাবে না।’

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য হতে পারে রপ্তানিতে নতুন সম্ভাবনার নাম। তাঁর মতে, সঠিক পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড; বিশেষ করে গ্যাপ পরিপালন করতে পারলে এই খাত থেকে বছরে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় সম্ভব।

তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে চীন তৈরি পোশাকে আয় করেছে ১৬৫.২৪ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ববাজারে ২৯.৬৪ শতাংশ হলেও চীনের মোট রপ্তানির মাত্র ৪.৩০ শতাংশ। একই বছরে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৩৮.৪৮ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ববাজারে ৬.৯০ শতাংশ হলেও দেশের মোট রপ্তানির ৮৬.২০ শতাংশ। অন্যদিকে, ভিয়েতনাম (৩৩.৯৪ বিলিয়ন ডলার), ভারত (১৬.৩৬ বিলিয়ন), কম্বোডিয়া (৯.৮৯ বিলিয়ন), পাকিস্তান (৯.২৮ বিলিয়ন) এবং ইন্দোনেশিয়া (৮.৭৩ বিলিয়ন) তুলনামূলক কম পোশাক রপ্তানি করেও বহুমুখী পণ্যে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের হুমকি বাংলাদেশকে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল, যা ছিল অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ এক সতর্কসংকেত। শেষ পর্যন্ত যদি এই শুল্কহার ১৫ শতাংশ কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ না করা হতো, বরং তা প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আরও বেশি হতো। তবে এর অভিঘাত হতো বহুমাত্রিক ও ব্যাপক। দেশের রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধি তখন এক ধাক্কায় কেঁপে উঠত। আর এ থেকে আবারও স্পষ্ট হয়েছে, বিশ্ববাজারের মতো অনিশ্চিত মঞ্চে শুধু একটি খাতের ওপর ভরসা করে এগিয়ে চলার ঝুঁকি কতটা ভয়াবহ।

বাংলাদেশের রপ্তানি খাত বহু বছর ধরে প্রায় একমুখী। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও তৈরি পোশাকের বাইরে শক্ত কোনো বিকল্প খাত গড়ে ওঠেনি। বিশ্লেষকেরা দীর্ঘদিন ধরে বলছেন, পণ্যের বৈচিত্র্য, নতুন বাজারে প্রবেশ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানিতে নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভিত্তি গড়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি।

অথচ প্রতিযোগী দেশগুলোর চিত্র একেবারে ভিন্ন। চীনের মোট রপ্তানির মাত্র ৪.৩০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক থেকে। ভারতের ২.২০ শতাংশ, ভিয়েতনামের ৭.৬০ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ২.৩০ শতাংশ, পাকিস্তানের ২৬.৮০ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার ৩৬.৭০ শতাংশ—এই পরিসংখ্যানই বলে দেয়, এসব দেশ রপ্তানি খাতে বহুমুখী পণ্যে দক্ষ। অন্যদিকে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক একাই দেশের মোট রপ্তানির ৮৬.২০ শতাংশ দখল করে আছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন।

এখানেই সংকটের মূল। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকির ঘটনায় তা কেবল উন্মোচিতই হয়নি, বরং আরও জোরালোভাবে সামনে এসেছে। একদিকে বাজার সংকুচিত, অন্যদিকে এক পণ্যের ওপর অতিনির্ভরশীলতা—এই সমন্বয়ই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকাঠামোকে করে তুলেছে নড়বড়ে। সামনে আবার একটি বড় বাঁক। ২০২৬ সালেই বাংলাদেশ এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটাবে। তখন বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর সম্ভাবনা প্রবল, ফলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরও কমে যাবে। এই বাস্তবতা মেনেই এখনই প্রয়োজন রপ্তানি ঝুঁকি কমানো, পণ্যের ঝুলি প্রসার করা এবং নতুন নতুন বাজারে ঢুকে পড়া।

এই প্রেক্ষাপটে সানেমের নির্বাহী পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম রায়হান বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের কড়াকড়ি আমাদের জন্য বড় রকমের বার্তা। বৈদেশিক বাণিজ্যকাঠামোকে টেকসই ও বহুমাত্রিক করতে হবে। নির্দিষ্ট গন্তব্য বা একক পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো জরুরি; বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একক বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা অর্থনীতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে।’

সেলিম রায়হান মনে করেন, এখনই সময় কার্যকর নীতি সংস্কারের—বাণিজ্য, শুল্কনীতি এবং বিনিয়োগ কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়। তাঁর মতে, উদীয়মান এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সঙ্গে সময়োপযোগী এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন বাজার খোঁজা এখন সময়ের দাবি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকিন আহমেদ বলেন, ‘রপ্তানি বহুমুখীকরণের পাশাপাশি তৈরি পোশাক খাতেও ভেতরে ভেতরে বৈচিত্র্য আনা দরকার; বিশেষ করে ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ জোরদার না হলে প্রতিযোগিতা টেকানো যাবে না।’

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য হতে পারে রপ্তানিতে নতুন সম্ভাবনার নাম। তাঁর মতে, সঠিক পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড; বিশেষ করে গ্যাপ পরিপালন করতে পারলে এই খাত থেকে বছরে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় সম্ভব।

তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে চীন তৈরি পোশাকে আয় করেছে ১৬৫.২৪ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ববাজারে ২৯.৬৪ শতাংশ হলেও চীনের মোট রপ্তানির মাত্র ৪.৩০ শতাংশ। একই বছরে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৩৮.৪৮ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ববাজারে ৬.৯০ শতাংশ হলেও দেশের মোট রপ্তানির ৮৬.২০ শতাংশ। অন্যদিকে, ভিয়েতনাম (৩৩.৯৪ বিলিয়ন ডলার), ভারত (১৬.৩৬ বিলিয়ন), কম্বোডিয়া (৯.৮৯ বিলিয়ন), পাকিস্তান (৯.২৮ বিলিয়ন) এবং ইন্দোনেশিয়া (৮.৭৩ বিলিয়ন) তুলনামূলক কম পোশাক রপ্তানি করেও বহুমুখী পণ্যে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে।

ব্যবসায়ীদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই চট্টগ্রাম বন্দরে বহুল আলোচিত বর্ধিত মাশুল কার্যকর হয়েছে। বুধবার থেকে এই নতুন হার অনুযায়ী বন্দর ফি আদায় শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ও মুখপাত্র ওমর ফারুক। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত ১২টার পর থেকে বন্দরে অবস্থানরত জাহাজ...

৪ ঘণ্টা আগে

উপদেষ্টা বলেন, প্রায় ১০০ কোটি টাকার ফান্ড দিয়ে জেডিপিসির মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৬ জন উদ্যোক্তার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে চেষ্টা করছি বাজারে পাটের একটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে। পাটের স্কয়ার মিটার, মাইলেজের পরিধি বাড়াতে গবেষণার দরকার। র্যাপিং (মোড়ক) উপকরণ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পাটের বিশাল বাজার আছে।

১০ ঘণ্টা আগে

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মেটলাইফ বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে মেটলাইফ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন সিঙ্গার বাংলাদেশের নির্বাচিত পণ্যের ওপর বিশেষ ছাড় এবং এক্সক্লুসিভ সুবিধা।

১৪ ঘণ্টা আগে

দেশে ব্যাংক খাতের এক অদ্ভুত বৈপরীত্য বিরাজ করছে। বড় ঋণখেলাপিরা কয়েক শ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ফেরত না দিলেও তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অন্যদিকে ছোট ঋণের জন্য গরিব কৃষক কিংবা সাধারণ মানুষ সামান্য দেরি বা কয়েক শ টাকার ঘাটতি হলে কঠোর হয়রানির শিকার হন; এমনকি হাতকড়া...

১ দিন আগে