রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের দুই বছর শেষ হতে চলল। ২৪ ফেব্রুয়ারি এলেই দুই বছর হয়ে যাবে। ইউক্রেনে রুশ হামলার পরপরই পশ্চিমা বিশ্ব মস্কোর তেল রপ্তানির ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু রাশিয়া সেই নিষেধাজ্ঞা বাইপাস করে ঠিকই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানি তেল বিক্রি করেই যাচ্ছে এবং এ কাজে রাশিয়াকে নির্ভরতা দিচ্ছে ‘ভৌতিক নৌবহর’।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনেক আগে থেকেই এ ধরনের ভৌতিক নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল। রাশিয়া মূলত অস্বচ্ছ মালিকানা ও পর্যাপ্ত বিমা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে এর মাধ্যমে তেল রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, রাশিয়া নিজেরই একটি ঘোস্ট ফ্লিট বা ভৌতিক নৌবহর গড়ে তুলেছে। যাতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে তেল রপ্তানি বজায় রাখতে পারে।

ভৌতিক নৌবহর আসলে কী

কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকস ভৌতিক নৌবহরকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছে, এমন সব নৌযান যেগুলো জি-৭ ভুক্ত দেশ বা তাদের মিত্র কোনো দেশ কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশের মালিকানাভুক্ত নয়। এসব নৌযানের সুরক্ষা ও দায়মুক্তি বিমাও নেই।

এ বিষয়ে কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকসের অর্থনীতিবিদ এলিনা রোবাকোভা বলেন, ‘এই বিষয়টি (ভৌতিক নৌবহর) একেবারেই নতুন কোনো বিষয় নয়। এমনকি যুদ্ধ (রাশিয়া-ইউক্রেন) শুরুর আগেও এই ধারণা বজায় ছিল আমাদের বিশ্বে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই ধরনে ছায়া নৌবহর সাধারণ প্রচলিত ব্যবসায় মডেলকে এড়িয়ে চলে। যাতে বিমার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে না হয়।’

থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের গবেষক এলিজাবেথ ব্রাউ বলেছেন, এ ধরনে নৌবহরকে ‘অন্ধকার বহরও’ বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ইরান ও ভেনিজুয়েলা এ ধরনের নৌবহর ব্যবহার করে তাদের তেল-বাণিজ্য চালাতে। উত্তর কোরিয়াও এ ধরনের নৌবহর ব্যবহার করে।

ব্যবসায় গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান লয়েডস লিস্ট ইন্টেলিজেন্সের পরিসংখ্যান অনুসারে, এই ধরনের জাহাজের সংখ্যা গত বছর, অর্থাৎ ২০২৩ দ্বিগুণ হয়েছে ও আন্তর্জাতিকভাবে তেলবাহী ট্যাংকারের প্রায় ১০ শতাংশই ভৌতিক বহর। আটলান্টিক কাউন্সিল গত জানুয়ারিতেই জানিয়েছে, বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জাহাজ আছে, যেগুলোর মালিকানা স্পষ্ট নয়, অর্থাৎ এগুলো ভৌতিক নৌবহরের অংশ।

রাশিয়া কেন ভৌতিক নৌবহর ব্যবহার করছে

ইউক্রেনে আক্রমণের অভিযোগে রাশিয়ার ওপর তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা ও তেলের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব। এমনকি যেসব জাহাজ কোম্পানি রাশিয়ার তেল পরিবহন করত, সেগুলোরও ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তারা।

মূলত পশ্চিমা বিশ্বের জাহাজের ওপর নির্ভরতা কমাতেই রাশিয়া নিজে ট্যাংকার কিনে সেগুলোকে নিজে নিজেই বিমা করিয়ে সাগরে নামিয়েছে। এ বিষয়ে রোবাকোভা বলেন, রাশিয়ার মোট তেল রপ্তানির ৭০ শতাংশেরও বেশি হয় ভৌতিক নৌবহর ব্যবহার করে। কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকসের অনুমান, রাশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১৭৯টি ‘ভৌতিক নৌবহরের’ জাহাজ ভিড়েছে।

কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকস গত অক্টোবরে এক প্রতিবেদনে বলেছে, রাশিয়ার ভৌতিক নৌবহর রাশিয়ার দৈনিক উৎপাদিত এক কোটি ব্যারেল তেলের মধ্যে ২৩ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত এবং আট লাখ ব্যারেল অন্য পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানি করেছিল।

ভৌতিক নৌবহরের ঝুঁকি কোথায়

লয়েড লিস্ট ইন্টেলিজেন্স গত ডিসেম্বরে এক প্রতিবেদনে বলেছিল, ‘এই ভৌতিক বহরে থাকা বেশির ভাগ নৌযানই সম্প্রতি কোনো ধরনের ইন্সপেকশন করা হয়নি। নিম্নমানের রক্ষণাবেক্ষণ, অস্পষ্ট মালিকানা, কোনো বিমা না থাকার পরও নিষেধাজ্ঞা ও উচ্চ বিমা খরচ এড়াতে এগুলো পরিচালিত হয়েই যাচ্ছে।

কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকস জানিয়েছে, আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়া বা প্রায় শেষ হয়ে গেছে—এমন অনেক ট্যাংকারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জাহাজগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো জন্য বিশাল পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করেছে। কারণ, এই ট্যাংকারগুলোর বড় একটি অংশই ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছ ঘেঁষেই চলাচল করে।

আটলান্টিক কাউন্সিলের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের মধ্যে ২০ বছর বা তারও বেশি সময় আগে নির্মিত ট্যাংকারগুলো বিশ্বের মোট ট্যাংকারের সংখ্যার ১১ শতাংশ হয়ে যাবে। অথচ, ইউক্রেনে যুদ্ধের আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ।

রাশিয়ার ভৌতিক নৌবহরের কোনো জাহাজেরই পর্যাপ্ত সুরক্ষা ও দায়মুক্তি বিমা নেই। ফলে কোনো কারণে—যেমন যুদ্ধ, সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনায় যদি এসব ভৌতিক নৌবহরের কোনো জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে কারণে সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা থেকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ব্যাপক ঝুঁকি তৈরি করেছে।

এএফপি থেকে অনূদিত

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের দুই বছর শেষ হতে চলল। ২৪ ফেব্রুয়ারি এলেই দুই বছর হয়ে যাবে। ইউক্রেনে রুশ হামলার পরপরই পশ্চিমা বিশ্ব মস্কোর তেল রপ্তানির ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু রাশিয়া সেই নিষেধাজ্ঞা বাইপাস করে ঠিকই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানি তেল বিক্রি করেই যাচ্ছে এবং এ কাজে রাশিয়াকে নির্ভরতা দিচ্ছে ‘ভৌতিক নৌবহর’।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনেক আগে থেকেই এ ধরনের ভৌতিক নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল। রাশিয়া মূলত অস্বচ্ছ মালিকানা ও পর্যাপ্ত বিমা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে এর মাধ্যমে তেল রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, রাশিয়া নিজেরই একটি ঘোস্ট ফ্লিট বা ভৌতিক নৌবহর গড়ে তুলেছে। যাতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে তেল রপ্তানি বজায় রাখতে পারে।

ভৌতিক নৌবহর আসলে কী

কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকস ভৌতিক নৌবহরকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছে, এমন সব নৌযান যেগুলো জি-৭ ভুক্ত দেশ বা তাদের মিত্র কোনো দেশ কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশের মালিকানাভুক্ত নয়। এসব নৌযানের সুরক্ষা ও দায়মুক্তি বিমাও নেই।

এ বিষয়ে কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকসের অর্থনীতিবিদ এলিনা রোবাকোভা বলেন, ‘এই বিষয়টি (ভৌতিক নৌবহর) একেবারেই নতুন কোনো বিষয় নয়। এমনকি যুদ্ধ (রাশিয়া-ইউক্রেন) শুরুর আগেও এই ধারণা বজায় ছিল আমাদের বিশ্বে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই ধরনে ছায়া নৌবহর সাধারণ প্রচলিত ব্যবসায় মডেলকে এড়িয়ে চলে। যাতে বিমার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে না হয়।’

থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের গবেষক এলিজাবেথ ব্রাউ বলেছেন, এ ধরনে নৌবহরকে ‘অন্ধকার বহরও’ বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ইরান ও ভেনিজুয়েলা এ ধরনের নৌবহর ব্যবহার করে তাদের তেল-বাণিজ্য চালাতে। উত্তর কোরিয়াও এ ধরনের নৌবহর ব্যবহার করে।

ব্যবসায় গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান লয়েডস লিস্ট ইন্টেলিজেন্সের পরিসংখ্যান অনুসারে, এই ধরনের জাহাজের সংখ্যা গত বছর, অর্থাৎ ২০২৩ দ্বিগুণ হয়েছে ও আন্তর্জাতিকভাবে তেলবাহী ট্যাংকারের প্রায় ১০ শতাংশই ভৌতিক বহর। আটলান্টিক কাউন্সিল গত জানুয়ারিতেই জানিয়েছে, বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জাহাজ আছে, যেগুলোর মালিকানা স্পষ্ট নয়, অর্থাৎ এগুলো ভৌতিক নৌবহরের অংশ।

রাশিয়া কেন ভৌতিক নৌবহর ব্যবহার করছে

ইউক্রেনে আক্রমণের অভিযোগে রাশিয়ার ওপর তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা ও তেলের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব। এমনকি যেসব জাহাজ কোম্পানি রাশিয়ার তেল পরিবহন করত, সেগুলোরও ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তারা।

মূলত পশ্চিমা বিশ্বের জাহাজের ওপর নির্ভরতা কমাতেই রাশিয়া নিজে ট্যাংকার কিনে সেগুলোকে নিজে নিজেই বিমা করিয়ে সাগরে নামিয়েছে। এ বিষয়ে রোবাকোভা বলেন, রাশিয়ার মোট তেল রপ্তানির ৭০ শতাংশেরও বেশি হয় ভৌতিক নৌবহর ব্যবহার করে। কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকসের অনুমান, রাশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১৭৯টি ‘ভৌতিক নৌবহরের’ জাহাজ ভিড়েছে।

কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকস গত অক্টোবরে এক প্রতিবেদনে বলেছে, রাশিয়ার ভৌতিক নৌবহর রাশিয়ার দৈনিক উৎপাদিত এক কোটি ব্যারেল তেলের মধ্যে ২৩ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত এবং আট লাখ ব্যারেল অন্য পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানি করেছিল।

ভৌতিক নৌবহরের ঝুঁকি কোথায়

লয়েড লিস্ট ইন্টেলিজেন্স গত ডিসেম্বরে এক প্রতিবেদনে বলেছিল, ‘এই ভৌতিক বহরে থাকা বেশির ভাগ নৌযানই সম্প্রতি কোনো ধরনের ইন্সপেকশন করা হয়নি। নিম্নমানের রক্ষণাবেক্ষণ, অস্পষ্ট মালিকানা, কোনো বিমা না থাকার পরও নিষেধাজ্ঞা ও উচ্চ বিমা খরচ এড়াতে এগুলো পরিচালিত হয়েই যাচ্ছে।

কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকস জানিয়েছে, আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়া বা প্রায় শেষ হয়ে গেছে—এমন অনেক ট্যাংকারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জাহাজগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো জন্য বিশাল পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করেছে। কারণ, এই ট্যাংকারগুলোর বড় একটি অংশই ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছ ঘেঁষেই চলাচল করে।

আটলান্টিক কাউন্সিলের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের মধ্যে ২০ বছর বা তারও বেশি সময় আগে নির্মিত ট্যাংকারগুলো বিশ্বের মোট ট্যাংকারের সংখ্যার ১১ শতাংশ হয়ে যাবে। অথচ, ইউক্রেনে যুদ্ধের আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ।

রাশিয়ার ভৌতিক নৌবহরের কোনো জাহাজেরই পর্যাপ্ত সুরক্ষা ও দায়মুক্তি বিমা নেই। ফলে কোনো কারণে—যেমন যুদ্ধ, সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনায় যদি এসব ভৌতিক নৌবহরের কোনো জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে কারণে সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা থেকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ব্যাপক ঝুঁকি তৈরি করেছে।

এএফপি থেকে অনূদিত

দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ‘২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়’ এবং অন্যটি চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপসহ শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩২ কোটি টাক

১১ ঘণ্টা আগে

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে আবার পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১১ ঘণ্টা আগে

কোনো পূর্বঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে, এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

১১ ঘণ্টা আগে

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় মার্কিন ডলারের বাজারে। টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকে ডলারের দাম, ক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে। ২০২৪ সালের আগস্টে যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, সেই মাসে রিজার্ভ ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

১২ ঘণ্টা আগেমাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ‘২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়’ এবং অন্যটি চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপসহ শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩২ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদন পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট, কিন্তু সরবরাহ করা হচ্ছে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এ ব্যবধানের কারণে শিল্প, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও গৃহস্থালি ব্যবহারকারীরা প্রায়ই সংকটে পড়ছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মো. শামসুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রকল্প নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দিকেও মনোযোগী হওয়া উচিত। আগে দেখা গেছে, প্রকল্প শুরু হলেও সময়মতো শেষ হয় না। এমনটি যেন আর না ঘটে। তবে এর জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও জ্বালানি বিভাগের আরও সক্রিয় নজরদারি জরুরি।’

২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয় প্রকল্প

প্রথম প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকার দেবে ৫২০ কোটি, বাপেক্স নিজস্ব অর্থায়ন করবে ৫৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ শুরু হয়েছে চলতি বছরের জুলাই থেকে, যার বাস্তবায়নের সময়সীমা ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই রিগ কেনার মাধ্যমে বাপেক্স নতুন গ্যাস কূপ খননের সক্ষমতা বাড়াবে। বর্তমানে পুরোনো রিগের কারণে খনন কার্যক্রমে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্যই নতুন প্রকল্প।

ভোলা ও শাহবাজপুরে পাঁচটি কূপ খনন

দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় ভোলা অঞ্চলে চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ (শাহবাজপুর-৫ ও ৭, ভোলা নর্থ-৩ ও ৪) এবং একটি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১) খনন করা হবে। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫৫৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এ ক্ষেত্রে সরকার দেবে ১ হাজার ২৪৪ কোটি ৮০ লাখ, আর বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়ন ৩১০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত।

পরিকল্পনা কমিশনের নথি অনুযায়ী, কূপ খননের পাশাপাশি সংযোগ সড়ক নির্মাণ, কূপ পরীক্ষণ, উন্নয়নমূলক কাজ, সিমুলেশন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ক্রয়সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। বাপেক্সের এমডি প্রকৌশলী মো. ফজলুল হক জানান, কূপগুলোর মাধ্যমে নতুন গ্যাসের মজুত আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষণ সফল হলে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভরতা কমবে। ভোলা অঞ্চলের নতুন গ্যাসক্ষেত্র বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।’

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই দুটি প্রকল্পের পাশাপাশি সিলেটে ১২নং কূপ খনন এবং হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩ডি সাইসমিক জরিপের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদিও প্রকল্পগুলো শুরু হওয়ার কথা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে, তবে এখনো তা একনেক সভায় আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়নি।

দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ‘২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়’ এবং অন্যটি চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপসহ শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩২ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদন পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট, কিন্তু সরবরাহ করা হচ্ছে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এ ব্যবধানের কারণে শিল্প, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও গৃহস্থালি ব্যবহারকারীরা প্রায়ই সংকটে পড়ছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মো. শামসুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রকল্প নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দিকেও মনোযোগী হওয়া উচিত। আগে দেখা গেছে, প্রকল্প শুরু হলেও সময়মতো শেষ হয় না। এমনটি যেন আর না ঘটে। তবে এর জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও জ্বালানি বিভাগের আরও সক্রিয় নজরদারি জরুরি।’

২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয় প্রকল্প

প্রথম প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকার দেবে ৫২০ কোটি, বাপেক্স নিজস্ব অর্থায়ন করবে ৫৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ শুরু হয়েছে চলতি বছরের জুলাই থেকে, যার বাস্তবায়নের সময়সীমা ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই রিগ কেনার মাধ্যমে বাপেক্স নতুন গ্যাস কূপ খননের সক্ষমতা বাড়াবে। বর্তমানে পুরোনো রিগের কারণে খনন কার্যক্রমে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্যই নতুন প্রকল্প।

ভোলা ও শাহবাজপুরে পাঁচটি কূপ খনন

দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় ভোলা অঞ্চলে চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ (শাহবাজপুর-৫ ও ৭, ভোলা নর্থ-৩ ও ৪) এবং একটি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১) খনন করা হবে। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫৫৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এ ক্ষেত্রে সরকার দেবে ১ হাজার ২৪৪ কোটি ৮০ লাখ, আর বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়ন ৩১০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত।

পরিকল্পনা কমিশনের নথি অনুযায়ী, কূপ খননের পাশাপাশি সংযোগ সড়ক নির্মাণ, কূপ পরীক্ষণ, উন্নয়নমূলক কাজ, সিমুলেশন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ক্রয়সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। বাপেক্সের এমডি প্রকৌশলী মো. ফজলুল হক জানান, কূপগুলোর মাধ্যমে নতুন গ্যাসের মজুত আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষণ সফল হলে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভরতা কমবে। ভোলা অঞ্চলের নতুন গ্যাসক্ষেত্র বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।’

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই দুটি প্রকল্পের পাশাপাশি সিলেটে ১২নং কূপ খনন এবং হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩ডি সাইসমিক জরিপের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদিও প্রকল্পগুলো শুরু হওয়ার কথা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে, তবে এখনো তা একনেক সভায় আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়নি।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনেক আগে থেকেই এ ধরনের ভৌতিক নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল। রাশিয়া মূলত অস্বচ্ছ মালিকানা ও পর্যাপ্ত বিমা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে এর মাধ্যমে তেল রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, রাশিয়া নিজেরই একটি ঘোস্ট ফ্লিট বা ভৌতিক নৌবহর গড়ে তুলেছে। যাতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে ত

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে আবার পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১১ ঘণ্টা আগে

কোনো পূর্বঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে, এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

১১ ঘণ্টা আগে

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় মার্কিন ডলারের বাজারে। টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকে ডলারের দাম, ক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে। ২০২৪ সালের আগস্টে যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, সেই মাসে রিজার্ভ ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

১২ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও কর্ণফুলী প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে আবার পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে এর আগে চলতি বছরের ১১ এপ্রিল থেকে হঠাৎ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুরো সময়টায় সার উৎপাদন বন্ধ থাকে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সিইউএফএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ১৯ অক্টোবর বেলা ১১টায় কারখানায় আবার গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, গ্যাস সরবরাহ পুনরায় চালু হওয়ায় সার উৎপাদন প্রক্রিয়াও এখন স্টার্টআপ পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদন শুরু হলে কারখানার দৈনিক গ্যাস চাহিদা হবে ৪৫ থেকে ৫২ মিলিয়ন ঘনফুট। তিনি আশা প্রকাশ করছেন, ২৯ অথবা ৩০ অক্টোবরের দিকে কারখানা পুরোপুরি উৎপাদনে ফিরবে।

সিইউএফএল সচল থাকলে দৈনিক ১১ হাজার টন ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্ভব, প্রতি টন ৩৮ হাজার টাকা হিসাবে যার মোট বাজারমূল্য ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এ ছাড়া কারখানায় প্রতিদিন ৮০০ টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন হয়। তবে কয়েক বছর ধরেই যান্ত্রিক ত্রুটি, গ্যাস সরবরাহে ব্যাঘাত এবং অন্যান্য জটিলতায় উৎপাদন অনেক সময় বন্ধ থাকছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কারখানাটি মাত্র ৫ দিন উৎপাদন করেছে। ২০২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাস ধরে উৎপাদন বন্ধ ছিল, এরপর চালু হলেও ২০২৫ সালের ৩ জানুয়ারি আবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সর্বশেষ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চালু হয় কারখানা। এরপর টানা উৎপাদন দেড় মাস চলার পর ১১ এপ্রিল আবারও বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর ২৪০ দিন উৎপাদন বন্ধ থাকার ফলে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

এ অবস্থায় দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে, যাতে সরকারের কয়েক হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সিইউএফএল স্থিতিশীলভাবে উৎপাদন চালু থাকলে সরকার কম খরচে দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। তবে নানা জটিলতায় বছরের পর বছর কারখানাটি নিয়মিত উৎপাদনে থাকতে পারছে না। পাশেই অবস্থিত বেসরকারি বহুজাতিক সার কারখানা কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার লিমিটেড (কাফকো) নিয়মিত গ্যাস পায় অথচ সরকারি প্রতিষ্ঠান সিইউএফএলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা ও প্রশ্ন রয়েছে।

কারখানা চালু হলে দৈনিক উৎপাদিত ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়ার মাধ্যমে দেশের সার সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষতি কমবে। একই সঙ্গে, দেশের কৃষি খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সার রফতানি ও সরবরাহের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে আবার পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে এর আগে চলতি বছরের ১১ এপ্রিল থেকে হঠাৎ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুরো সময়টায় সার উৎপাদন বন্ধ থাকে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সিইউএফএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ১৯ অক্টোবর বেলা ১১টায় কারখানায় আবার গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, গ্যাস সরবরাহ পুনরায় চালু হওয়ায় সার উৎপাদন প্রক্রিয়াও এখন স্টার্টআপ পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদন শুরু হলে কারখানার দৈনিক গ্যাস চাহিদা হবে ৪৫ থেকে ৫২ মিলিয়ন ঘনফুট। তিনি আশা প্রকাশ করছেন, ২৯ অথবা ৩০ অক্টোবরের দিকে কারখানা পুরোপুরি উৎপাদনে ফিরবে।

সিইউএফএল সচল থাকলে দৈনিক ১১ হাজার টন ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্ভব, প্রতি টন ৩৮ হাজার টাকা হিসাবে যার মোট বাজারমূল্য ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এ ছাড়া কারখানায় প্রতিদিন ৮০০ টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন হয়। তবে কয়েক বছর ধরেই যান্ত্রিক ত্রুটি, গ্যাস সরবরাহে ব্যাঘাত এবং অন্যান্য জটিলতায় উৎপাদন অনেক সময় বন্ধ থাকছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কারখানাটি মাত্র ৫ দিন উৎপাদন করেছে। ২০২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাস ধরে উৎপাদন বন্ধ ছিল, এরপর চালু হলেও ২০২৫ সালের ৩ জানুয়ারি আবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সর্বশেষ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চালু হয় কারখানা। এরপর টানা উৎপাদন দেড় মাস চলার পর ১১ এপ্রিল আবারও বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর ২৪০ দিন উৎপাদন বন্ধ থাকার ফলে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

এ অবস্থায় দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে, যাতে সরকারের কয়েক হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সিইউএফএল স্থিতিশীলভাবে উৎপাদন চালু থাকলে সরকার কম খরচে দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। তবে নানা জটিলতায় বছরের পর বছর কারখানাটি নিয়মিত উৎপাদনে থাকতে পারছে না। পাশেই অবস্থিত বেসরকারি বহুজাতিক সার কারখানা কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার লিমিটেড (কাফকো) নিয়মিত গ্যাস পায় অথচ সরকারি প্রতিষ্ঠান সিইউএফএলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা ও প্রশ্ন রয়েছে।

কারখানা চালু হলে দৈনিক উৎপাদিত ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়ার মাধ্যমে দেশের সার সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষতি কমবে। একই সঙ্গে, দেশের কৃষি খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সার রফতানি ও সরবরাহের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনেক আগে থেকেই এ ধরনের ভৌতিক নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল। রাশিয়া মূলত অস্বচ্ছ মালিকানা ও পর্যাপ্ত বিমা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে এর মাধ্যমে তেল রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, রাশিয়া নিজেরই একটি ঘোস্ট ফ্লিট বা ভৌতিক নৌবহর গড়ে তুলেছে। যাতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে ত

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ‘২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়’ এবং অন্যটি চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপসহ শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩২ কোটি টাক

১১ ঘণ্টা আগে

কোনো পূর্বঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে, এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

১১ ঘণ্টা আগে

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় মার্কিন ডলারের বাজারে। টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকে ডলারের দাম, ক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে। ২০২৪ সালের আগস্টে যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, সেই মাসে রিজার্ভ ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

১২ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কোনো পূর্বঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে, এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন জানায়, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে স্থলবন্দর দিয়ে আর কোনো পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা যাচ্ছে না। এতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয় পক্ষই বিপাকে পড়েছে। পণ্যবাহী ট্রাকগুলো দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় পচনশীল পণ্যের ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে।

এ বিষয়ে গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) জানায়, চোরাচালান বা অবৈধ পণ্যের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তবে এর অজুহাতে সন্ধ্যার পর বন্দর কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। ডিসিসিআই মনে করে, বৈধ বাণিজ্য সচল থাকলে বরং অবৈধ কার্যক্রম কমে আসবে। চেম্বারটি বলছে, বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি হলে তা সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তারা অবিলম্বে সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে ব্যবসা স্বাভাবিক করার আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেনাপোল দিয়ে ২০ লাখ ১১ হাজার টন পণ্য আমদানি এবং ৪ লাখ ২১ হাজার টন পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই বিশাল বাণিজ্যপ্রবাহ সন্ধ্যার পর বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন, একই সঙ্গে রাজস্ব আয়েও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। বন্দরের দুই পাশে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক অপেক্ষায় থাকায় বিশেষ করে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য দ্রুত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত শুধু বাণিজ্য ব্যাহত করছে না, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের লিড টাইমও বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা আরও দুর্বল করে তুলবে।

কোনো পূর্বঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে, এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন জানায়, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে স্থলবন্দর দিয়ে আর কোনো পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা যাচ্ছে না। এতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয় পক্ষই বিপাকে পড়েছে। পণ্যবাহী ট্রাকগুলো দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় পচনশীল পণ্যের ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে।

এ বিষয়ে গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) জানায়, চোরাচালান বা অবৈধ পণ্যের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তবে এর অজুহাতে সন্ধ্যার পর বন্দর কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। ডিসিসিআই মনে করে, বৈধ বাণিজ্য সচল থাকলে বরং অবৈধ কার্যক্রম কমে আসবে। চেম্বারটি বলছে, বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি হলে তা সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তারা অবিলম্বে সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে ব্যবসা স্বাভাবিক করার আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেনাপোল দিয়ে ২০ লাখ ১১ হাজার টন পণ্য আমদানি এবং ৪ লাখ ২১ হাজার টন পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই বিশাল বাণিজ্যপ্রবাহ সন্ধ্যার পর বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন, একই সঙ্গে রাজস্ব আয়েও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। বন্দরের দুই পাশে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক অপেক্ষায় থাকায় বিশেষ করে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য দ্রুত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত শুধু বাণিজ্য ব্যাহত করছে না, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের লিড টাইমও বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা আরও দুর্বল করে তুলবে।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনেক আগে থেকেই এ ধরনের ভৌতিক নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল। রাশিয়া মূলত অস্বচ্ছ মালিকানা ও পর্যাপ্ত বিমা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে এর মাধ্যমে তেল রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, রাশিয়া নিজেরই একটি ঘোস্ট ফ্লিট বা ভৌতিক নৌবহর গড়ে তুলেছে। যাতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে ত

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ‘২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়’ এবং অন্যটি চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপসহ শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩২ কোটি টাক

১১ ঘণ্টা আগে

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে আবার পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১১ ঘণ্টা আগে

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় মার্কিন ডলারের বাজারে। টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকে ডলারের দাম, ক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে। ২০২৪ সালের আগস্টে যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, সেই মাসে রিজার্ভ ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

১২ ঘণ্টা আগেসরকারের ১৪ মাস

জয়নাল আবেদীন খান, ঢাকা

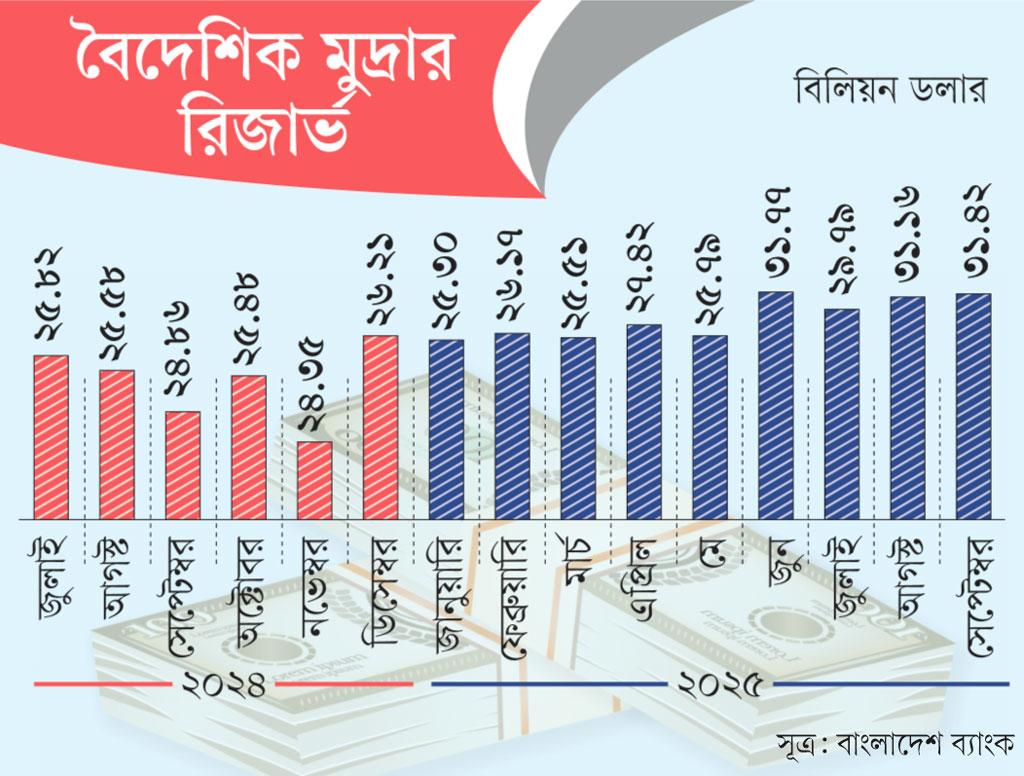

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় মার্কিন ডলারের বাজারে। টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকে ডলারের দাম, ক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে। ২০২৪ সালের আগস্টে যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, সেই মাসে রিজার্ভ ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের এমন বিপজ্জনক পতন ঠেকাতে নানা উদ্যোগ নেয়। ফলে ১৪ মাসের ব্যবধানে রিজার্ভ বেড়েছে অন্তত ৭ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, গত বছরের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে সরকার বদলের পর দেশে ডলার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরতে শুরু করে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মিথ্যা ইনভয়েসিং বন্ধ, হুন্ডির মাধ্যমে পাচার রোধ, দক্ষ জনবল পাঠিয়ে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি এবং বিক্রির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয় এবং অধিক বিদেশি ঋণছাড়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে রিজার্ভ।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে নানা উদ্যোগ নেয়। বাজার মনিটরিং করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণা বন্ধ করে ডলার পাচার ঠেকানো হয়। হুন্ডিতে লেনদেনও কমেছে অনেক। কারিগরি ও ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বেড়েছে। এতে রিজার্ভ বেড়েছে, যা অর্থনীতিতে স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের সময় মোট রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ গতকাল দেশের মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে বিপিএম-৬ অনুযায়ী এদিন রিজার্ভ ছিল ২৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। আর নিট ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ (এনআইআর) বা ব্যয়যোগ্য পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে মাত্র ১৪ মাসের কম সময়ে রিজার্ভ বেড়েছে ৭ বিলিয়ন ডলার।

রিজার্ভ বাড়ার বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘নানামুখী উদ্যোগের ফলে এখন রপ্তানি ভালো। প্রবাসী আয়েও জোয়ার দৃশ্যমান। আইএমএফ, এডিবি ও বিশ্বব্যাংক থেকেও তুলনামূলক বেশি অর্থ পাওয়া গেছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এখন “ডলার নেই” এমন অভিযোগ আসছে না। আমরা যখন বিনিময় হার উন্মুক্ত করি (ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া), তখন আমাদের অনেক টেনশন ছিল, হঠাৎ কী না কী হয়! কিন্তু তেমন অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। বরং বাজার স্থিতিশীল রয়েছে।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, চলতি বছরের আগস্টে ডলারের দর ছিল ১২২ টাকা, যা ২০২৪ সালের আগস্টে ছিল ১২০ টাকা। কিন্তু দাম কম থাকলেও গত সরকারের সময় ডলারের জন্য হাহাকার ছিল। ব্যবসায়ীরা ঘোষিত দরে ব্যাংক থেকে চাহিদামতো ডলার কিনতে পারেননি। তখন বিশেষ কৌশলে প্রতি ডলার ১২৮ টাকা পর্যন্ত কেনাবেচা হয়েছে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথ বাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করে।

এতে ডলার দর কারসাজির প্রমাণ পাওয়া যায়। সে জন্য কমপক্ষে ১০ ব্যাংকের সিইও, ট্রেজারিপ্রধানকে জরিমানাও করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ডলারের দর ১২২ টাকা ছাড়ালেও এ দাম বাজারভিত্তিক হওয়ায় ব্যাংকগুলোর কাছে আমদানির জন্য পর্যাপ্ত ডলার রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর মনে করেন, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়েছে বলেই রেমিট্যান্স বাড়ছে। মানুষ যখন সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, তখন কষ্টার্জিত টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়ে শান্তি পান। এতে হুন্ডি কমেছে। হুন্ডি কমায় অর্থ পাচারও কমেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে বৈদেশিক ঋণ এসেছে ১ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮৫৬ মিলিয়ন ডলার।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের হুন্ডিবিরোধী অভিযান, মানি লন্ডারিং রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়া নজরদারির যৌথ চেষ্টায় অবৈধ চ্যানেল (হুন্ডি) প্রায় থমকে গেছে। এতে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো বেড়েছে। পাশাপাশি দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণ, আরবি ভাষাশিক্ষা এবং শ্রমিক পাঠানো বাড়ায় প্রবাসী আয় বেড়েছে; যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ১১ লাখের বেশি কর্মী। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ লাখে। তবে ২০২৪ সালে ৩ লাখ কমে হয় ১০ লাখ। আর চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে দেশ ছেড়েছেন ৫ লাখ ২০ হাজার কর্মী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, রেমিট্যান্স বাড়াতে আগের নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রয়েছে। আর অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর অবস্থানের ফলে হুন্ডি প্রবণতা কমে যায় এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো ব্যাপক হারে বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে। বৈদেশিক ঋণের অর্থ যোগ হয়েছে। সব মিলিয়ে ডলার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি না করে এখনো কেনা অব্যাহত রেখেছে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় মার্কিন ডলারের বাজারে। টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকে ডলারের দাম, ক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে। ২০২৪ সালের আগস্টে যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, সেই মাসে রিজার্ভ ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের এমন বিপজ্জনক পতন ঠেকাতে নানা উদ্যোগ নেয়। ফলে ১৪ মাসের ব্যবধানে রিজার্ভ বেড়েছে অন্তত ৭ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, গত বছরের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে সরকার বদলের পর দেশে ডলার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরতে শুরু করে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মিথ্যা ইনভয়েসিং বন্ধ, হুন্ডির মাধ্যমে পাচার রোধ, দক্ষ জনবল পাঠিয়ে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি এবং বিক্রির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয় এবং অধিক বিদেশি ঋণছাড়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে রিজার্ভ।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে নানা উদ্যোগ নেয়। বাজার মনিটরিং করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণা বন্ধ করে ডলার পাচার ঠেকানো হয়। হুন্ডিতে লেনদেনও কমেছে অনেক। কারিগরি ও ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বেড়েছে। এতে রিজার্ভ বেড়েছে, যা অর্থনীতিতে স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের সময় মোট রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ গতকাল দেশের মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে বিপিএম-৬ অনুযায়ী এদিন রিজার্ভ ছিল ২৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। আর নিট ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ (এনআইআর) বা ব্যয়যোগ্য পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে মাত্র ১৪ মাসের কম সময়ে রিজার্ভ বেড়েছে ৭ বিলিয়ন ডলার।

রিজার্ভ বাড়ার বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘নানামুখী উদ্যোগের ফলে এখন রপ্তানি ভালো। প্রবাসী আয়েও জোয়ার দৃশ্যমান। আইএমএফ, এডিবি ও বিশ্বব্যাংক থেকেও তুলনামূলক বেশি অর্থ পাওয়া গেছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এখন “ডলার নেই” এমন অভিযোগ আসছে না। আমরা যখন বিনিময় হার উন্মুক্ত করি (ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া), তখন আমাদের অনেক টেনশন ছিল, হঠাৎ কী না কী হয়! কিন্তু তেমন অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। বরং বাজার স্থিতিশীল রয়েছে।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, চলতি বছরের আগস্টে ডলারের দর ছিল ১২২ টাকা, যা ২০২৪ সালের আগস্টে ছিল ১২০ টাকা। কিন্তু দাম কম থাকলেও গত সরকারের সময় ডলারের জন্য হাহাকার ছিল। ব্যবসায়ীরা ঘোষিত দরে ব্যাংক থেকে চাহিদামতো ডলার কিনতে পারেননি। তখন বিশেষ কৌশলে প্রতি ডলার ১২৮ টাকা পর্যন্ত কেনাবেচা হয়েছে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথ বাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করে।

এতে ডলার দর কারসাজির প্রমাণ পাওয়া যায়। সে জন্য কমপক্ষে ১০ ব্যাংকের সিইও, ট্রেজারিপ্রধানকে জরিমানাও করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ডলারের দর ১২২ টাকা ছাড়ালেও এ দাম বাজারভিত্তিক হওয়ায় ব্যাংকগুলোর কাছে আমদানির জন্য পর্যাপ্ত ডলার রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর মনে করেন, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়েছে বলেই রেমিট্যান্স বাড়ছে। মানুষ যখন সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, তখন কষ্টার্জিত টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়ে শান্তি পান। এতে হুন্ডি কমেছে। হুন্ডি কমায় অর্থ পাচারও কমেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে বৈদেশিক ঋণ এসেছে ১ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮৫৬ মিলিয়ন ডলার।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের হুন্ডিবিরোধী অভিযান, মানি লন্ডারিং রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়া নজরদারির যৌথ চেষ্টায় অবৈধ চ্যানেল (হুন্ডি) প্রায় থমকে গেছে। এতে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো বেড়েছে। পাশাপাশি দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণ, আরবি ভাষাশিক্ষা এবং শ্রমিক পাঠানো বাড়ায় প্রবাসী আয় বেড়েছে; যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ১১ লাখের বেশি কর্মী। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ লাখে। তবে ২০২৪ সালে ৩ লাখ কমে হয় ১০ লাখ। আর চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে দেশ ছেড়েছেন ৫ লাখ ২০ হাজার কর্মী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, রেমিট্যান্স বাড়াতে আগের নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রয়েছে। আর অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর অবস্থানের ফলে হুন্ডি প্রবণতা কমে যায় এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো ব্যাপক হারে বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে। বৈদেশিক ঋণের অর্থ যোগ হয়েছে। সব মিলিয়ে ডলার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি না করে এখনো কেনা অব্যাহত রেখেছে।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনেক আগে থেকেই এ ধরনের ভৌতিক নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল। রাশিয়া মূলত অস্বচ্ছ মালিকানা ও পর্যাপ্ত বিমা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে এর মাধ্যমে তেল রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, রাশিয়া নিজেরই একটি ঘোস্ট ফ্লিট বা ভৌতিক নৌবহর গড়ে তুলেছে। যাতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে ত

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ‘২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়’ এবং অন্যটি চারটি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপসহ শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩২ কোটি টাক

১১ ঘণ্টা আগে

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে আবার পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১১ ঘণ্টা আগে

কোনো পূর্বঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে, এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

১১ ঘণ্টা আগে