হাবিবুল্লাহ রাসেল

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়।

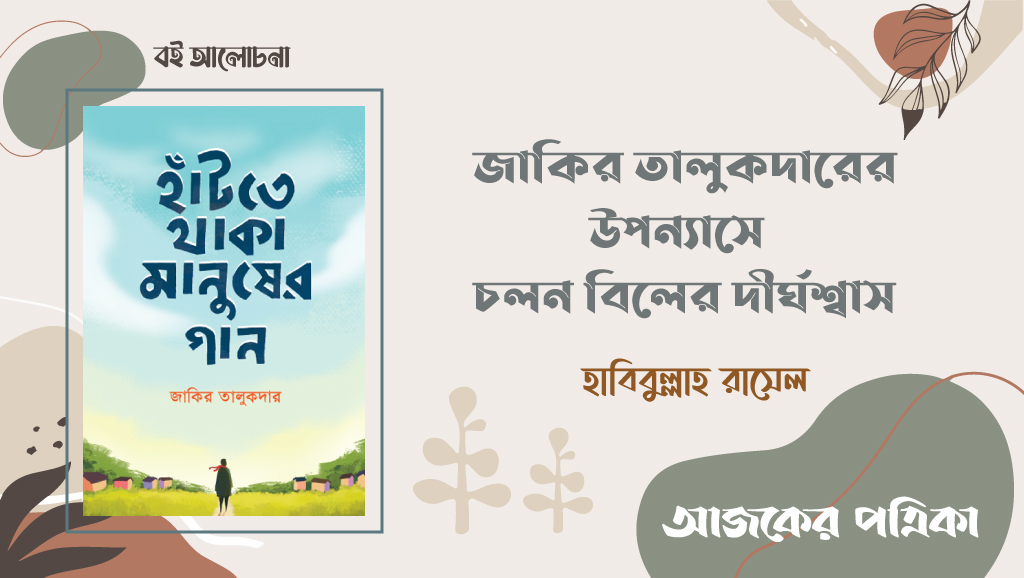

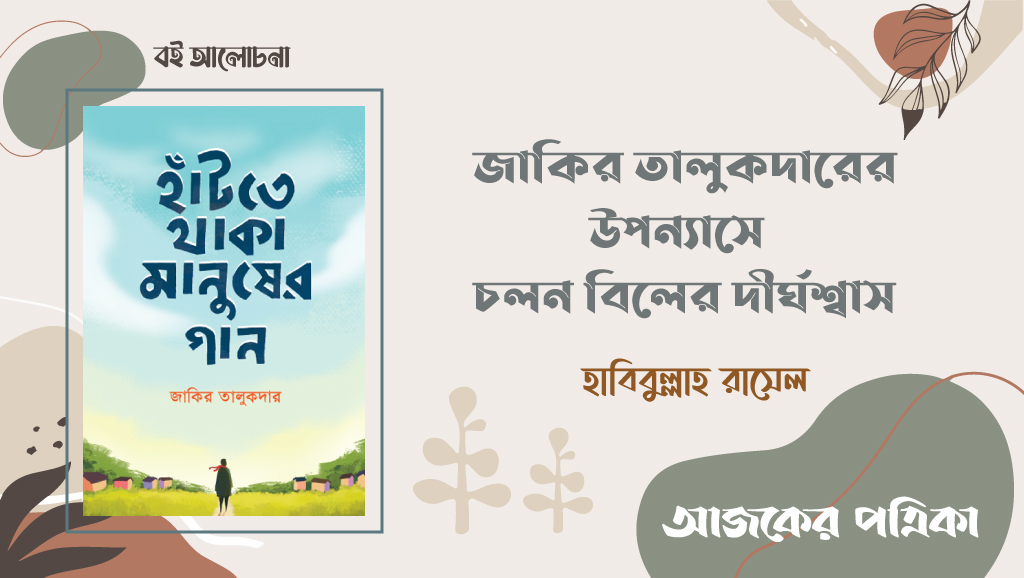

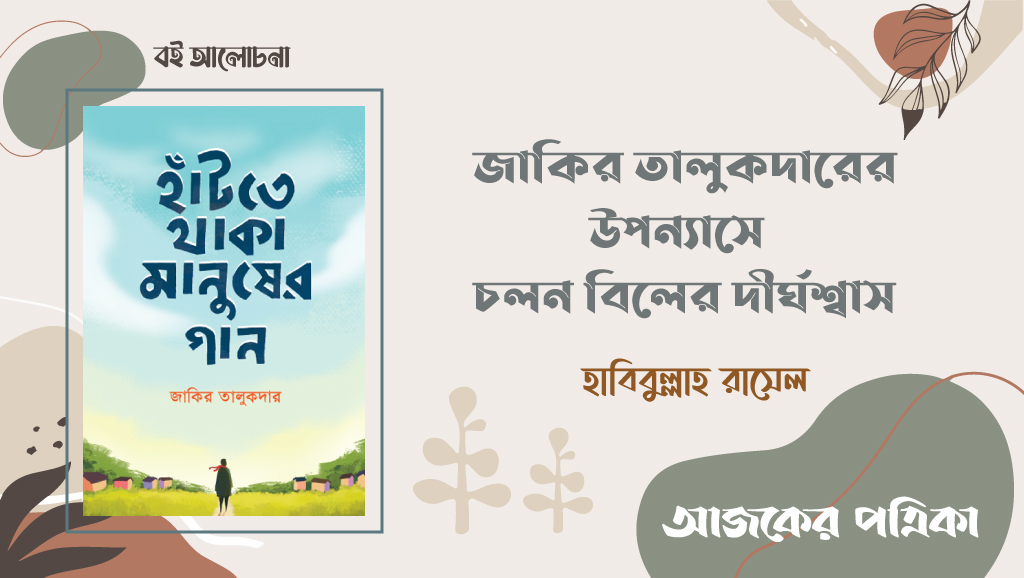

‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আখ্যান তুলে ধরেছেন। দিনের পর দিন এই মানুষগুলো শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে হতে জর্জর। ভূমিদস্যুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চারপাশে থেকে তাদের ভূমি দখল করে নেয়; আছে সরকারি দলের ক্যাডার বাহিনী আর বিপ্লবী দলের নাম ভাঙিয়ে চরমপন্থীদের উৎপাত—খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি-চাঁদাবাজি; আবার ইসলামের নাম করে বঙ্গ ভাইয়ের নিষ্ঠুর নির্যাতন-হত্যা; আছে পুলিশের উৎপীড়ন। বিলবাসী মানুষের কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না—কিছুই করার থাকে না। বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে এসব অঞ্চল। তাই দুর্ভোগের সীমা থাকে না। বছরের একবার ধান ফলে। বছরে এই একবারই তাদের উপার্জন। সেই ধানই তাদের বছরজুড়ে ভাত দেয়, ধানের টাকায় পরিবারের সব জিনিস কেনা হয়, যাবতীয় খরচ চলে এই ধানের টাকায়।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ স্বাধীনতার পরে নাম পাল্টে হয় অর্পিত সম্পত্তি আইন। ‘পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫-এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যেসব নাগরিক ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ওই তারিখ হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত ভারতে গমন করেছিলেন, তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং উহার ব্যবস্থাপনা উপ-তত্ত্বাবধায়কের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আইনের কিছুটা সংশোধনী আনা হয়।’

এই কালো আইনে সরকার বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলে নিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ভূমিদস্যুরা জাল দলিল তৈরি করে আদালতের মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ছত্রচ্ছায়ায় এ সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, যাদের সম্পত্তি এই কালো আইনের আওতায়ও আসে না। লেখক উপন্যাসে গৌরাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টিকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। গৌরাঙ্গ সৎ কৃষক। হিন্দু-মুসলিম সবার কাছেই তিনি প্রিয়। যদিও গৌরাঙ্গর জমি ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ নামক কালো আইনের আওতায় আসে না, তবুও এই আইনের আওতায় ফেলে ক্ষমতা ও কৌশলে সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বার তার পৈতৃক জমি দখল করে নেয়। এই জমিই গৌরাঙ্গের পরিবারের অন্ন জোগায়, এই জমিই তার সব। সম্পত্তি হারিয়ে গৌরাঙ্গ একদম নিঃস্ব হয়ে যায়। অফিসে অফিসে ধরনা দিয়েও যখন কোনো অগ্রগতি হয় না, একদম ভেঙে পড়েন তিনি। খাবার জোটে না পরিবারের। মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে পাগলাগারদে কাটায় কিছুদিন। কিছুটা উন্নতি হলে তাকে বাড়ি আনা হয়। কিন্তু গৌরাঙ্গকে আর চেনা যায় না। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ানোর আর শক্তি থাকে না তার। বারুহাসের মেলা থেকে গৌরাঙ্গের অসহায় মেয়েদের খাবার, চুড়ি-ফিতা আর খেলনা কিনে দেয় কদম আর আবদুর রহিম। মেয়েরা বাবাকে দেখায় খেলনাগুলো। গৌরাঙ্গের কেবল চোখ পড়ে খেলনার লাঙলটির ওপর। লেখকের ভাষায়, ‘হাতে নেয় ছোট্ট লাঙলটা। হাতে তুলে নিয়ে একেবারে চোখের কাছে ধরে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। হাত দুটো তার এখন আরও বেশি বেশি কাঁপছে অজানা উত্তেজনায়। হঠাৎ সে বারান্দা ছেড়ে উঠোনের মাটিতে নেমে আসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। হাতের খেলনা লাঙলটা মাটিতে ছোঁয়ায় তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে মাটির ওপর দিয়ে খেলনা লাঙলটি ঠেলতে থাকে অবিকল জমিচষার ভঙ্গিতে। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘুরতে থাকে লাঙলের সঙ্গে। মুখে শব্দ—হেট্! হেট্!’

এই ‘হেট্! হেট!’ শব্দ আমাদের মস্তিস্কজুড়ে ঘুরপাক খায়, আর লাঙলের ফলার মতো জ্বলজ্বল করে দেখিয়ে দেয়—দেখো বাংলার কৃষক দেখো, যে তোমার খাদ্য জোগায়, আমৃত্যু যে লাঙল-জোয়াল, মাঠ আর ফসলের স্বপ্ন দেখে। দেখো প্রকৃত স্বদেশ দেখো।

গাঁয়ের ভালো-মন্দ সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে থাকে কদম আর আবদুর রহিম। আবদুর রহিম দেখে দেখে পড়তে পারলেও কদম একদমই লেখাপড়া জানে না। তবু গাঁয়ের এই নিম্নস্তরের মানুষের অন্তরে রয়েছে মানবিকতা বোধ। যেমনটি রয়েছে তিসিখালি মাজারের খাদেম ও তার পরিবারের। অপরিচিত, অসহায় বোবা মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে গিয়ে হাজতবাস করেও খাদেম যখন কদম আর আবদুর রহিমের উদ্দেশে বলেন, ‘মিয়্যাডারে তোরা সামলায়া রাখিস। বেচারি অনেক কষ্ট পাইছে। আর য্যান সর্বহারা কিংবা পুলিশের হাতে না পড়ে। তাহলে যে কী ঘটাব মিয়্যাডার কপালে তা অল্লামালিকই জানে।’ তখন মানবতার এক উজ্জ্বল মূর্ত প্রতীক দেখতে পাই। পুলিশ খাদেম সাহেবকে মারধর করেছে কি না, কদম জানতে চাইলে খাদেম যখন বলেন, ‘নমরুদের জেলখানায় মুছা নবীর ওপর যত অত্যাচার হইছিল, আমার ওপর তত অত্যাচার হয়নি। মুছা নবীর যত কষ্ট হইছিল, ততটা কষ্ট আমার হয়নি।’ কদম-রহিমের সাথে তখন পাঠকের চোখও ভিজে ওঠে।

কদম আর খাদেম সাহেবের পানিতে কুড়িয়ে পাওয়া বোবা কিশোরীকে ঘিরে যে রহস্যের সৃষ্টি হয়, কমরেড বিজয় ও কমরেড তপন কর্তৃক এন্তাজ ও তার চার প্রধান সহযোগীর হত্যার মাধ্যমে সে রহস্যের জট খুলে।

লেখক এ উপন্যাসে একটি শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন। যেখানে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, ধনী, গরিবের বৈষম্য থাকবে না; যেখানে কৃষকের এক ইঞ্চি জমিও অন্যের দখলে থাকবে না। উপন্যাসে বিপ্লবী দলের চোখে সেই স্বপ্ন ফুটে ওঠে— ‘আমাদের পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ ও মাও জে দংয়ের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রমিক কৃষকের নের্তৃত্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা। আমরা চাই বা না চাই, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পথে সমাজতন্ত্র এ দেশে আসবেই।... মিশে যেতে হবে কৃষকদের সঙ্গে, খেতমজুরদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে কৃষক ও খেতমজুরদের খণ্ড খণ্ড বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী। এই বাহিনী শ্রেণিশত্রু খতমের পাশাপাশি খাসজমি দখল, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনসহ সামাজিক সুশাসনের মডেল স্থাপন করবে একেকটি মুক্তাঞ্চলে।’

এই বিপ্লবী দলের নের্তৃত্বেই গৌরাঙ্গ তার হারানো জমি ফিরে পায়। হারানো জমি পেয়ে গৌরাঙ্গ যেন সুস্থ হয়ে যায়। সে আবার লাঙল ধরে, চারা লাগায়, যত্নে যত্নে সেই চারা বড় হয়, ধানে শিষ আসে, তারপর পাকাধানে মাঠ সোনালি হয়ে যায় একদিন। মনে হয় সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে, অসহায় মানুষের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু না! একটা বল্লম পেছন থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। উবু হয়ে বসে ছিল গৌরাঙ্গ। এবার প্রণামের ভঙ্গিতে কপালটা ঠেকে যায় ধানের গোড়ার মাটিতে। কদমের মাথাটাও দু-ফাঁক হয়ে যায় ভূমিদস্যু সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বারের ভাড়াটে লাঠিয়ালের নিখুঁত লাঠির ঘায়ে।

তখন বিপ্লবের মশালটা নিবু নিবু হয়ে আসে। আর যখন আবদুর রহিম দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পুলিশের কাছে বললেও এক পা-ও নড়ে না পুলিশ, তখন বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার থাকতে নেই। তখন বাতাসে বাতাসে যেন ভেসে বেড়ায় গৌরাঙ্গের পাগলকালীন প্রলাপ, ‘ঠাকুরেরে দীক্ষা দিয়্যা কিছু হয় না। কাম হয় ডিসিরি দিয়্যা, এমপিরে দিয়্যা। ঠাকুর শালার কোনো ক্ষমতাই নাই।’

কিংবা ধর্মপ্রাণ আবদুর রহিমের চিন্তাটাই তখন জ্বলে ওঠে, ‘আল্লা নাকি বিপদে ফেলে পরীক্ষা নেয় বান্দার।...আচ্ছা সব পরীক্ষা কি খালি গরিব মানুষদেরই দিতে হয়!’

উপন্যাসজুড়ে আব্দুর রহিম একটি ব্যতিক্রম চরিত্র। সে চলনবিলের কাউয়াটিকরি গ্রামের ধর্মপ্রাণ একজন নবীন যুবক। চার শ বছর ধরে জনশ্রুত লোককাহিনিকে ভিত্তি ধরে একটি কুদরতি তাবিজ খুঁজে বেড়ায় সে। তার ধারনা, এই চলনবিলের কোথাও না কোথাও লুকানো আছে সেই তাবিজটি। মোটা কাঁথায় আপাদমস্তক ঢেকে চোখ মেললে যেমন অন্ধকার, সে রকম অন্ধকারে, দু-একটা হারিকেনের আলো ছাড়া কোথাও যখন অস্তিত্ব থাকে না কোনো আলোর, তখন কলবে জিকির নিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে আরেক অন্ধকারের ছায়া হয়ে তিসিখালি মাজারের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়ায় আবদুর রহিম। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমল করে গেলে একদিন তাবিজের সন্ধান পাবেই। সেই তাবিজের গুণেই চলনবিলবাসী মানুষ রোগ-শোক, বালা-মুসিবত থেকে আরোগ্য পাবে। তাবিজের সন্ধ্যান না পেলেও যেখানে মানুষ বিপদে পড়ে, সেখানেই ছুটে যায় আব্দুর রহিম। কাসাসোল আম্বিয়া পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে, নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে সে বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য নিদান বের করে। সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ হয়েও একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আব্দুর রহিম। কদম অসাম্প্রদায়িক হলেও ধর্মপ্রাণ নয়। সে ক্ষেত্রে আব্দুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে অবাক করবে। অচেনা বোবা মেয়ের বিপদে যেমন, তেমনি গৌরাঙ্গের বিপদেও সে কদমের সাথে ছুটে যায়, গৌরাঙ্গ ও তার পরিবারের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, রাত জেগে নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে আরোগ্যের দোয়া খুঁজে। ধর্ম নয় তার কাছে মানুষই বড় হয়ে ওঠে।

আব্দুর রহিম শুধু ধর্মপ্রাণ নয়, বিপ্লবীও। ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে গৌরাঙ্গের জমি দখল নেয়ার জন্য যখন একসময়ের বিপ্লবী আলাউদ্দিন মাস্টার ভীতি নিয়ে রাজি হন না, ঠিক তখনই সকলকে বিস্মিত করে কদমের সাথে আব্দুর রহিমও বিপ্লবীদের সাথে মত দেয় এবং জমি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আব্দুর রহিম অসীম সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক। চলনবিলে বঙ্গভাইর আগমন ঘটে। তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেয় মন্ত্রী, থানা-পুলিশ। তার বাহিনী এলাকাজুড়ে চালায় তাণ্ডবলীলা—একের পর এক হত্যা। কথা বলার সাহস তো দূরের কথা, দারুণ ভয়ে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দিনযাপন করে। তবু একদিন যাবতীয় ভয় দূরে ঠেলে অসীম সাহসিকতা নিয়ে বঙ্গভাইয়ের সামনে দাঁড়ায় আব্দুর রহিম, জীবনে প্রথম কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, ‘এই মসজিদ আমার। দিনরাত খাটাখাটনি করি আমি এই মসজিদের জন্যে টাকা তুলি। মানুষের কাছে হাত পাতি। এই মসজিদ আমার। তুমি একটা শয়তান, নমরুদ-ফেরাউন। জোর কইর্যা দখল নিছো এই মসজিদের। তুমি চইল্যা যাও এক্ষুনি।’ আবদুর রহিম নির্যাতিত হয়। আর বাস্তবে বঙ্গভাইয়ের পরিণতি কী হয়েছে তা আমাদের জানা হলেও উপন্যাসের বঙ্গ ভাইয়ের পরিণতি কী হয় তা আমাদের জানা হয় না।

উপন্যাসটি পাঠ করলে আবদুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে ভাবাবে বারবার। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, যে মসজিদের আজান দেয়, ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলে, একটি তাবিজই যার ধ্যান-জ্ঞান, যে কলবে জিকির তোলে আর নেয়ামুল কোরআন থেকে আরোগ্য খোঁজে, সে মানুষের মধ্যে এত মানবতাবোধ, এত অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী চেতনা কোথা থেকে আসে!

সোলেমান-জব্বারের লাঠিয়াল কর্তৃক গৌরাঙ্গের খুন আর কদম আহত হওয়ার পর আব্দুর রহিম তিন দিন লুকিয়ে থাকে। তারপর বাড়ি থেকে বিদায় নেয়, মনে মনে বলে, আমি পালাচ্ছি না কদম! আমি পালাচ্ছি না গোরাদা! আমি তাবিজের খোঁজে বের হচ্ছি। তাবিজ না নিয়ে আমি আর ঘরে ফিরব না।’ তখন মনে হয়, দরিদ্র মানুষের মুক্তি আরও বহু দূর, হাঁটতে হবে এখনো দীর্ঘ দীর্ঘ পথ। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’-এ একটি তাবিজ যেন হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক।

হাঁটতে থাকা মানুষের গান। জাকির তালুকদার। প্রচ্ছদ: রেহনুমা প্রসূন। প্রকাশক: আদর্শ। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০। মূল্য: ৩৪০ টাকা।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়।

‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আখ্যান তুলে ধরেছেন। দিনের পর দিন এই মানুষগুলো শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে হতে জর্জর। ভূমিদস্যুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চারপাশে থেকে তাদের ভূমি দখল করে নেয়; আছে সরকারি দলের ক্যাডার বাহিনী আর বিপ্লবী দলের নাম ভাঙিয়ে চরমপন্থীদের উৎপাত—খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি-চাঁদাবাজি; আবার ইসলামের নাম করে বঙ্গ ভাইয়ের নিষ্ঠুর নির্যাতন-হত্যা; আছে পুলিশের উৎপীড়ন। বিলবাসী মানুষের কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না—কিছুই করার থাকে না। বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে এসব অঞ্চল। তাই দুর্ভোগের সীমা থাকে না। বছরের একবার ধান ফলে। বছরে এই একবারই তাদের উপার্জন। সেই ধানই তাদের বছরজুড়ে ভাত দেয়, ধানের টাকায় পরিবারের সব জিনিস কেনা হয়, যাবতীয় খরচ চলে এই ধানের টাকায়।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ স্বাধীনতার পরে নাম পাল্টে হয় অর্পিত সম্পত্তি আইন। ‘পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫-এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যেসব নাগরিক ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ওই তারিখ হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত ভারতে গমন করেছিলেন, তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং উহার ব্যবস্থাপনা উপ-তত্ত্বাবধায়কের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আইনের কিছুটা সংশোধনী আনা হয়।’

এই কালো আইনে সরকার বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলে নিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ভূমিদস্যুরা জাল দলিল তৈরি করে আদালতের মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ছত্রচ্ছায়ায় এ সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, যাদের সম্পত্তি এই কালো আইনের আওতায়ও আসে না। লেখক উপন্যাসে গৌরাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টিকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। গৌরাঙ্গ সৎ কৃষক। হিন্দু-মুসলিম সবার কাছেই তিনি প্রিয়। যদিও গৌরাঙ্গর জমি ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ নামক কালো আইনের আওতায় আসে না, তবুও এই আইনের আওতায় ফেলে ক্ষমতা ও কৌশলে সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বার তার পৈতৃক জমি দখল করে নেয়। এই জমিই গৌরাঙ্গের পরিবারের অন্ন জোগায়, এই জমিই তার সব। সম্পত্তি হারিয়ে গৌরাঙ্গ একদম নিঃস্ব হয়ে যায়। অফিসে অফিসে ধরনা দিয়েও যখন কোনো অগ্রগতি হয় না, একদম ভেঙে পড়েন তিনি। খাবার জোটে না পরিবারের। মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে পাগলাগারদে কাটায় কিছুদিন। কিছুটা উন্নতি হলে তাকে বাড়ি আনা হয়। কিন্তু গৌরাঙ্গকে আর চেনা যায় না। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ানোর আর শক্তি থাকে না তার। বারুহাসের মেলা থেকে গৌরাঙ্গের অসহায় মেয়েদের খাবার, চুড়ি-ফিতা আর খেলনা কিনে দেয় কদম আর আবদুর রহিম। মেয়েরা বাবাকে দেখায় খেলনাগুলো। গৌরাঙ্গের কেবল চোখ পড়ে খেলনার লাঙলটির ওপর। লেখকের ভাষায়, ‘হাতে নেয় ছোট্ট লাঙলটা। হাতে তুলে নিয়ে একেবারে চোখের কাছে ধরে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। হাত দুটো তার এখন আরও বেশি বেশি কাঁপছে অজানা উত্তেজনায়। হঠাৎ সে বারান্দা ছেড়ে উঠোনের মাটিতে নেমে আসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। হাতের খেলনা লাঙলটা মাটিতে ছোঁয়ায় তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে মাটির ওপর দিয়ে খেলনা লাঙলটি ঠেলতে থাকে অবিকল জমিচষার ভঙ্গিতে। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘুরতে থাকে লাঙলের সঙ্গে। মুখে শব্দ—হেট্! হেট্!’

এই ‘হেট্! হেট!’ শব্দ আমাদের মস্তিস্কজুড়ে ঘুরপাক খায়, আর লাঙলের ফলার মতো জ্বলজ্বল করে দেখিয়ে দেয়—দেখো বাংলার কৃষক দেখো, যে তোমার খাদ্য জোগায়, আমৃত্যু যে লাঙল-জোয়াল, মাঠ আর ফসলের স্বপ্ন দেখে। দেখো প্রকৃত স্বদেশ দেখো।

গাঁয়ের ভালো-মন্দ সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে থাকে কদম আর আবদুর রহিম। আবদুর রহিম দেখে দেখে পড়তে পারলেও কদম একদমই লেখাপড়া জানে না। তবু গাঁয়ের এই নিম্নস্তরের মানুষের অন্তরে রয়েছে মানবিকতা বোধ। যেমনটি রয়েছে তিসিখালি মাজারের খাদেম ও তার পরিবারের। অপরিচিত, অসহায় বোবা মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে গিয়ে হাজতবাস করেও খাদেম যখন কদম আর আবদুর রহিমের উদ্দেশে বলেন, ‘মিয়্যাডারে তোরা সামলায়া রাখিস। বেচারি অনেক কষ্ট পাইছে। আর য্যান সর্বহারা কিংবা পুলিশের হাতে না পড়ে। তাহলে যে কী ঘটাব মিয়্যাডার কপালে তা অল্লামালিকই জানে।’ তখন মানবতার এক উজ্জ্বল মূর্ত প্রতীক দেখতে পাই। পুলিশ খাদেম সাহেবকে মারধর করেছে কি না, কদম জানতে চাইলে খাদেম যখন বলেন, ‘নমরুদের জেলখানায় মুছা নবীর ওপর যত অত্যাচার হইছিল, আমার ওপর তত অত্যাচার হয়নি। মুছা নবীর যত কষ্ট হইছিল, ততটা কষ্ট আমার হয়নি।’ কদম-রহিমের সাথে তখন পাঠকের চোখও ভিজে ওঠে।

কদম আর খাদেম সাহেবের পানিতে কুড়িয়ে পাওয়া বোবা কিশোরীকে ঘিরে যে রহস্যের সৃষ্টি হয়, কমরেড বিজয় ও কমরেড তপন কর্তৃক এন্তাজ ও তার চার প্রধান সহযোগীর হত্যার মাধ্যমে সে রহস্যের জট খুলে।

লেখক এ উপন্যাসে একটি শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন। যেখানে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, ধনী, গরিবের বৈষম্য থাকবে না; যেখানে কৃষকের এক ইঞ্চি জমিও অন্যের দখলে থাকবে না। উপন্যাসে বিপ্লবী দলের চোখে সেই স্বপ্ন ফুটে ওঠে— ‘আমাদের পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ ও মাও জে দংয়ের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রমিক কৃষকের নের্তৃত্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা। আমরা চাই বা না চাই, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পথে সমাজতন্ত্র এ দেশে আসবেই।... মিশে যেতে হবে কৃষকদের সঙ্গে, খেতমজুরদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে কৃষক ও খেতমজুরদের খণ্ড খণ্ড বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী। এই বাহিনী শ্রেণিশত্রু খতমের পাশাপাশি খাসজমি দখল, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনসহ সামাজিক সুশাসনের মডেল স্থাপন করবে একেকটি মুক্তাঞ্চলে।’

এই বিপ্লবী দলের নের্তৃত্বেই গৌরাঙ্গ তার হারানো জমি ফিরে পায়। হারানো জমি পেয়ে গৌরাঙ্গ যেন সুস্থ হয়ে যায়। সে আবার লাঙল ধরে, চারা লাগায়, যত্নে যত্নে সেই চারা বড় হয়, ধানে শিষ আসে, তারপর পাকাধানে মাঠ সোনালি হয়ে যায় একদিন। মনে হয় সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে, অসহায় মানুষের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু না! একটা বল্লম পেছন থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। উবু হয়ে বসে ছিল গৌরাঙ্গ। এবার প্রণামের ভঙ্গিতে কপালটা ঠেকে যায় ধানের গোড়ার মাটিতে। কদমের মাথাটাও দু-ফাঁক হয়ে যায় ভূমিদস্যু সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বারের ভাড়াটে লাঠিয়ালের নিখুঁত লাঠির ঘায়ে।

তখন বিপ্লবের মশালটা নিবু নিবু হয়ে আসে। আর যখন আবদুর রহিম দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পুলিশের কাছে বললেও এক পা-ও নড়ে না পুলিশ, তখন বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার থাকতে নেই। তখন বাতাসে বাতাসে যেন ভেসে বেড়ায় গৌরাঙ্গের পাগলকালীন প্রলাপ, ‘ঠাকুরেরে দীক্ষা দিয়্যা কিছু হয় না। কাম হয় ডিসিরি দিয়্যা, এমপিরে দিয়্যা। ঠাকুর শালার কোনো ক্ষমতাই নাই।’

কিংবা ধর্মপ্রাণ আবদুর রহিমের চিন্তাটাই তখন জ্বলে ওঠে, ‘আল্লা নাকি বিপদে ফেলে পরীক্ষা নেয় বান্দার।...আচ্ছা সব পরীক্ষা কি খালি গরিব মানুষদেরই দিতে হয়!’

উপন্যাসজুড়ে আব্দুর রহিম একটি ব্যতিক্রম চরিত্র। সে চলনবিলের কাউয়াটিকরি গ্রামের ধর্মপ্রাণ একজন নবীন যুবক। চার শ বছর ধরে জনশ্রুত লোককাহিনিকে ভিত্তি ধরে একটি কুদরতি তাবিজ খুঁজে বেড়ায় সে। তার ধারনা, এই চলনবিলের কোথাও না কোথাও লুকানো আছে সেই তাবিজটি। মোটা কাঁথায় আপাদমস্তক ঢেকে চোখ মেললে যেমন অন্ধকার, সে রকম অন্ধকারে, দু-একটা হারিকেনের আলো ছাড়া কোথাও যখন অস্তিত্ব থাকে না কোনো আলোর, তখন কলবে জিকির নিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে আরেক অন্ধকারের ছায়া হয়ে তিসিখালি মাজারের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়ায় আবদুর রহিম। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমল করে গেলে একদিন তাবিজের সন্ধান পাবেই। সেই তাবিজের গুণেই চলনবিলবাসী মানুষ রোগ-শোক, বালা-মুসিবত থেকে আরোগ্য পাবে। তাবিজের সন্ধ্যান না পেলেও যেখানে মানুষ বিপদে পড়ে, সেখানেই ছুটে যায় আব্দুর রহিম। কাসাসোল আম্বিয়া পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে, নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে সে বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য নিদান বের করে। সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ হয়েও একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আব্দুর রহিম। কদম অসাম্প্রদায়িক হলেও ধর্মপ্রাণ নয়। সে ক্ষেত্রে আব্দুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে অবাক করবে। অচেনা বোবা মেয়ের বিপদে যেমন, তেমনি গৌরাঙ্গের বিপদেও সে কদমের সাথে ছুটে যায়, গৌরাঙ্গ ও তার পরিবারের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, রাত জেগে নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে আরোগ্যের দোয়া খুঁজে। ধর্ম নয় তার কাছে মানুষই বড় হয়ে ওঠে।

আব্দুর রহিম শুধু ধর্মপ্রাণ নয়, বিপ্লবীও। ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে গৌরাঙ্গের জমি দখল নেয়ার জন্য যখন একসময়ের বিপ্লবী আলাউদ্দিন মাস্টার ভীতি নিয়ে রাজি হন না, ঠিক তখনই সকলকে বিস্মিত করে কদমের সাথে আব্দুর রহিমও বিপ্লবীদের সাথে মত দেয় এবং জমি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আব্দুর রহিম অসীম সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক। চলনবিলে বঙ্গভাইর আগমন ঘটে। তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেয় মন্ত্রী, থানা-পুলিশ। তার বাহিনী এলাকাজুড়ে চালায় তাণ্ডবলীলা—একের পর এক হত্যা। কথা বলার সাহস তো দূরের কথা, দারুণ ভয়ে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দিনযাপন করে। তবু একদিন যাবতীয় ভয় দূরে ঠেলে অসীম সাহসিকতা নিয়ে বঙ্গভাইয়ের সামনে দাঁড়ায় আব্দুর রহিম, জীবনে প্রথম কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, ‘এই মসজিদ আমার। দিনরাত খাটাখাটনি করি আমি এই মসজিদের জন্যে টাকা তুলি। মানুষের কাছে হাত পাতি। এই মসজিদ আমার। তুমি একটা শয়তান, নমরুদ-ফেরাউন। জোর কইর্যা দখল নিছো এই মসজিদের। তুমি চইল্যা যাও এক্ষুনি।’ আবদুর রহিম নির্যাতিত হয়। আর বাস্তবে বঙ্গভাইয়ের পরিণতি কী হয়েছে তা আমাদের জানা হলেও উপন্যাসের বঙ্গ ভাইয়ের পরিণতি কী হয় তা আমাদের জানা হয় না।

উপন্যাসটি পাঠ করলে আবদুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে ভাবাবে বারবার। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, যে মসজিদের আজান দেয়, ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলে, একটি তাবিজই যার ধ্যান-জ্ঞান, যে কলবে জিকির তোলে আর নেয়ামুল কোরআন থেকে আরোগ্য খোঁজে, সে মানুষের মধ্যে এত মানবতাবোধ, এত অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী চেতনা কোথা থেকে আসে!

সোলেমান-জব্বারের লাঠিয়াল কর্তৃক গৌরাঙ্গের খুন আর কদম আহত হওয়ার পর আব্দুর রহিম তিন দিন লুকিয়ে থাকে। তারপর বাড়ি থেকে বিদায় নেয়, মনে মনে বলে, আমি পালাচ্ছি না কদম! আমি পালাচ্ছি না গোরাদা! আমি তাবিজের খোঁজে বের হচ্ছি। তাবিজ না নিয়ে আমি আর ঘরে ফিরব না।’ তখন মনে হয়, দরিদ্র মানুষের মুক্তি আরও বহু দূর, হাঁটতে হবে এখনো দীর্ঘ দীর্ঘ পথ। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’-এ একটি তাবিজ যেন হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক।

হাঁটতে থাকা মানুষের গান। জাকির তালুকদার। প্রচ্ছদ: রেহনুমা প্রসূন। প্রকাশক: আদর্শ। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০। মূল্য: ৩৪০ টাকা।

হাবিবুল্লাহ রাসেল

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়।

‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আখ্যান তুলে ধরেছেন। দিনের পর দিন এই মানুষগুলো শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে হতে জর্জর। ভূমিদস্যুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চারপাশে থেকে তাদের ভূমি দখল করে নেয়; আছে সরকারি দলের ক্যাডার বাহিনী আর বিপ্লবী দলের নাম ভাঙিয়ে চরমপন্থীদের উৎপাত—খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি-চাঁদাবাজি; আবার ইসলামের নাম করে বঙ্গ ভাইয়ের নিষ্ঠুর নির্যাতন-হত্যা; আছে পুলিশের উৎপীড়ন। বিলবাসী মানুষের কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না—কিছুই করার থাকে না। বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে এসব অঞ্চল। তাই দুর্ভোগের সীমা থাকে না। বছরের একবার ধান ফলে। বছরে এই একবারই তাদের উপার্জন। সেই ধানই তাদের বছরজুড়ে ভাত দেয়, ধানের টাকায় পরিবারের সব জিনিস কেনা হয়, যাবতীয় খরচ চলে এই ধানের টাকায়।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ স্বাধীনতার পরে নাম পাল্টে হয় অর্পিত সম্পত্তি আইন। ‘পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫-এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যেসব নাগরিক ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ওই তারিখ হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত ভারতে গমন করেছিলেন, তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং উহার ব্যবস্থাপনা উপ-তত্ত্বাবধায়কের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আইনের কিছুটা সংশোধনী আনা হয়।’

এই কালো আইনে সরকার বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলে নিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ভূমিদস্যুরা জাল দলিল তৈরি করে আদালতের মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ছত্রচ্ছায়ায় এ সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, যাদের সম্পত্তি এই কালো আইনের আওতায়ও আসে না। লেখক উপন্যাসে গৌরাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টিকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। গৌরাঙ্গ সৎ কৃষক। হিন্দু-মুসলিম সবার কাছেই তিনি প্রিয়। যদিও গৌরাঙ্গর জমি ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ নামক কালো আইনের আওতায় আসে না, তবুও এই আইনের আওতায় ফেলে ক্ষমতা ও কৌশলে সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বার তার পৈতৃক জমি দখল করে নেয়। এই জমিই গৌরাঙ্গের পরিবারের অন্ন জোগায়, এই জমিই তার সব। সম্পত্তি হারিয়ে গৌরাঙ্গ একদম নিঃস্ব হয়ে যায়। অফিসে অফিসে ধরনা দিয়েও যখন কোনো অগ্রগতি হয় না, একদম ভেঙে পড়েন তিনি। খাবার জোটে না পরিবারের। মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে পাগলাগারদে কাটায় কিছুদিন। কিছুটা উন্নতি হলে তাকে বাড়ি আনা হয়। কিন্তু গৌরাঙ্গকে আর চেনা যায় না। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ানোর আর শক্তি থাকে না তার। বারুহাসের মেলা থেকে গৌরাঙ্গের অসহায় মেয়েদের খাবার, চুড়ি-ফিতা আর খেলনা কিনে দেয় কদম আর আবদুর রহিম। মেয়েরা বাবাকে দেখায় খেলনাগুলো। গৌরাঙ্গের কেবল চোখ পড়ে খেলনার লাঙলটির ওপর। লেখকের ভাষায়, ‘হাতে নেয় ছোট্ট লাঙলটা। হাতে তুলে নিয়ে একেবারে চোখের কাছে ধরে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। হাত দুটো তার এখন আরও বেশি বেশি কাঁপছে অজানা উত্তেজনায়। হঠাৎ সে বারান্দা ছেড়ে উঠোনের মাটিতে নেমে আসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। হাতের খেলনা লাঙলটা মাটিতে ছোঁয়ায় তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে মাটির ওপর দিয়ে খেলনা লাঙলটি ঠেলতে থাকে অবিকল জমিচষার ভঙ্গিতে। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘুরতে থাকে লাঙলের সঙ্গে। মুখে শব্দ—হেট্! হেট্!’

এই ‘হেট্! হেট!’ শব্দ আমাদের মস্তিস্কজুড়ে ঘুরপাক খায়, আর লাঙলের ফলার মতো জ্বলজ্বল করে দেখিয়ে দেয়—দেখো বাংলার কৃষক দেখো, যে তোমার খাদ্য জোগায়, আমৃত্যু যে লাঙল-জোয়াল, মাঠ আর ফসলের স্বপ্ন দেখে। দেখো প্রকৃত স্বদেশ দেখো।

গাঁয়ের ভালো-মন্দ সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে থাকে কদম আর আবদুর রহিম। আবদুর রহিম দেখে দেখে পড়তে পারলেও কদম একদমই লেখাপড়া জানে না। তবু গাঁয়ের এই নিম্নস্তরের মানুষের অন্তরে রয়েছে মানবিকতা বোধ। যেমনটি রয়েছে তিসিখালি মাজারের খাদেম ও তার পরিবারের। অপরিচিত, অসহায় বোবা মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে গিয়ে হাজতবাস করেও খাদেম যখন কদম আর আবদুর রহিমের উদ্দেশে বলেন, ‘মিয়্যাডারে তোরা সামলায়া রাখিস। বেচারি অনেক কষ্ট পাইছে। আর য্যান সর্বহারা কিংবা পুলিশের হাতে না পড়ে। তাহলে যে কী ঘটাব মিয়্যাডার কপালে তা অল্লামালিকই জানে।’ তখন মানবতার এক উজ্জ্বল মূর্ত প্রতীক দেখতে পাই। পুলিশ খাদেম সাহেবকে মারধর করেছে কি না, কদম জানতে চাইলে খাদেম যখন বলেন, ‘নমরুদের জেলখানায় মুছা নবীর ওপর যত অত্যাচার হইছিল, আমার ওপর তত অত্যাচার হয়নি। মুছা নবীর যত কষ্ট হইছিল, ততটা কষ্ট আমার হয়নি।’ কদম-রহিমের সাথে তখন পাঠকের চোখও ভিজে ওঠে।

কদম আর খাদেম সাহেবের পানিতে কুড়িয়ে পাওয়া বোবা কিশোরীকে ঘিরে যে রহস্যের সৃষ্টি হয়, কমরেড বিজয় ও কমরেড তপন কর্তৃক এন্তাজ ও তার চার প্রধান সহযোগীর হত্যার মাধ্যমে সে রহস্যের জট খুলে।

লেখক এ উপন্যাসে একটি শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন। যেখানে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, ধনী, গরিবের বৈষম্য থাকবে না; যেখানে কৃষকের এক ইঞ্চি জমিও অন্যের দখলে থাকবে না। উপন্যাসে বিপ্লবী দলের চোখে সেই স্বপ্ন ফুটে ওঠে— ‘আমাদের পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ ও মাও জে দংয়ের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রমিক কৃষকের নের্তৃত্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা। আমরা চাই বা না চাই, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পথে সমাজতন্ত্র এ দেশে আসবেই।... মিশে যেতে হবে কৃষকদের সঙ্গে, খেতমজুরদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে কৃষক ও খেতমজুরদের খণ্ড খণ্ড বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী। এই বাহিনী শ্রেণিশত্রু খতমের পাশাপাশি খাসজমি দখল, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনসহ সামাজিক সুশাসনের মডেল স্থাপন করবে একেকটি মুক্তাঞ্চলে।’

এই বিপ্লবী দলের নের্তৃত্বেই গৌরাঙ্গ তার হারানো জমি ফিরে পায়। হারানো জমি পেয়ে গৌরাঙ্গ যেন সুস্থ হয়ে যায়। সে আবার লাঙল ধরে, চারা লাগায়, যত্নে যত্নে সেই চারা বড় হয়, ধানে শিষ আসে, তারপর পাকাধানে মাঠ সোনালি হয়ে যায় একদিন। মনে হয় সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে, অসহায় মানুষের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু না! একটা বল্লম পেছন থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। উবু হয়ে বসে ছিল গৌরাঙ্গ। এবার প্রণামের ভঙ্গিতে কপালটা ঠেকে যায় ধানের গোড়ার মাটিতে। কদমের মাথাটাও দু-ফাঁক হয়ে যায় ভূমিদস্যু সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বারের ভাড়াটে লাঠিয়ালের নিখুঁত লাঠির ঘায়ে।

তখন বিপ্লবের মশালটা নিবু নিবু হয়ে আসে। আর যখন আবদুর রহিম দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পুলিশের কাছে বললেও এক পা-ও নড়ে না পুলিশ, তখন বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার থাকতে নেই। তখন বাতাসে বাতাসে যেন ভেসে বেড়ায় গৌরাঙ্গের পাগলকালীন প্রলাপ, ‘ঠাকুরেরে দীক্ষা দিয়্যা কিছু হয় না। কাম হয় ডিসিরি দিয়্যা, এমপিরে দিয়্যা। ঠাকুর শালার কোনো ক্ষমতাই নাই।’

কিংবা ধর্মপ্রাণ আবদুর রহিমের চিন্তাটাই তখন জ্বলে ওঠে, ‘আল্লা নাকি বিপদে ফেলে পরীক্ষা নেয় বান্দার।...আচ্ছা সব পরীক্ষা কি খালি গরিব মানুষদেরই দিতে হয়!’

উপন্যাসজুড়ে আব্দুর রহিম একটি ব্যতিক্রম চরিত্র। সে চলনবিলের কাউয়াটিকরি গ্রামের ধর্মপ্রাণ একজন নবীন যুবক। চার শ বছর ধরে জনশ্রুত লোককাহিনিকে ভিত্তি ধরে একটি কুদরতি তাবিজ খুঁজে বেড়ায় সে। তার ধারনা, এই চলনবিলের কোথাও না কোথাও লুকানো আছে সেই তাবিজটি। মোটা কাঁথায় আপাদমস্তক ঢেকে চোখ মেললে যেমন অন্ধকার, সে রকম অন্ধকারে, দু-একটা হারিকেনের আলো ছাড়া কোথাও যখন অস্তিত্ব থাকে না কোনো আলোর, তখন কলবে জিকির নিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে আরেক অন্ধকারের ছায়া হয়ে তিসিখালি মাজারের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়ায় আবদুর রহিম। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমল করে গেলে একদিন তাবিজের সন্ধান পাবেই। সেই তাবিজের গুণেই চলনবিলবাসী মানুষ রোগ-শোক, বালা-মুসিবত থেকে আরোগ্য পাবে। তাবিজের সন্ধ্যান না পেলেও যেখানে মানুষ বিপদে পড়ে, সেখানেই ছুটে যায় আব্দুর রহিম। কাসাসোল আম্বিয়া পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে, নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে সে বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য নিদান বের করে। সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ হয়েও একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আব্দুর রহিম। কদম অসাম্প্রদায়িক হলেও ধর্মপ্রাণ নয়। সে ক্ষেত্রে আব্দুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে অবাক করবে। অচেনা বোবা মেয়ের বিপদে যেমন, তেমনি গৌরাঙ্গের বিপদেও সে কদমের সাথে ছুটে যায়, গৌরাঙ্গ ও তার পরিবারের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, রাত জেগে নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে আরোগ্যের দোয়া খুঁজে। ধর্ম নয় তার কাছে মানুষই বড় হয়ে ওঠে।

আব্দুর রহিম শুধু ধর্মপ্রাণ নয়, বিপ্লবীও। ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে গৌরাঙ্গের জমি দখল নেয়ার জন্য যখন একসময়ের বিপ্লবী আলাউদ্দিন মাস্টার ভীতি নিয়ে রাজি হন না, ঠিক তখনই সকলকে বিস্মিত করে কদমের সাথে আব্দুর রহিমও বিপ্লবীদের সাথে মত দেয় এবং জমি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আব্দুর রহিম অসীম সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক। চলনবিলে বঙ্গভাইর আগমন ঘটে। তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেয় মন্ত্রী, থানা-পুলিশ। তার বাহিনী এলাকাজুড়ে চালায় তাণ্ডবলীলা—একের পর এক হত্যা। কথা বলার সাহস তো দূরের কথা, দারুণ ভয়ে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দিনযাপন করে। তবু একদিন যাবতীয় ভয় দূরে ঠেলে অসীম সাহসিকতা নিয়ে বঙ্গভাইয়ের সামনে দাঁড়ায় আব্দুর রহিম, জীবনে প্রথম কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, ‘এই মসজিদ আমার। দিনরাত খাটাখাটনি করি আমি এই মসজিদের জন্যে টাকা তুলি। মানুষের কাছে হাত পাতি। এই মসজিদ আমার। তুমি একটা শয়তান, নমরুদ-ফেরাউন। জোর কইর্যা দখল নিছো এই মসজিদের। তুমি চইল্যা যাও এক্ষুনি।’ আবদুর রহিম নির্যাতিত হয়। আর বাস্তবে বঙ্গভাইয়ের পরিণতি কী হয়েছে তা আমাদের জানা হলেও উপন্যাসের বঙ্গ ভাইয়ের পরিণতি কী হয় তা আমাদের জানা হয় না।

উপন্যাসটি পাঠ করলে আবদুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে ভাবাবে বারবার। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, যে মসজিদের আজান দেয়, ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলে, একটি তাবিজই যার ধ্যান-জ্ঞান, যে কলবে জিকির তোলে আর নেয়ামুল কোরআন থেকে আরোগ্য খোঁজে, সে মানুষের মধ্যে এত মানবতাবোধ, এত অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী চেতনা কোথা থেকে আসে!

সোলেমান-জব্বারের লাঠিয়াল কর্তৃক গৌরাঙ্গের খুন আর কদম আহত হওয়ার পর আব্দুর রহিম তিন দিন লুকিয়ে থাকে। তারপর বাড়ি থেকে বিদায় নেয়, মনে মনে বলে, আমি পালাচ্ছি না কদম! আমি পালাচ্ছি না গোরাদা! আমি তাবিজের খোঁজে বের হচ্ছি। তাবিজ না নিয়ে আমি আর ঘরে ফিরব না।’ তখন মনে হয়, দরিদ্র মানুষের মুক্তি আরও বহু দূর, হাঁটতে হবে এখনো দীর্ঘ দীর্ঘ পথ। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’-এ একটি তাবিজ যেন হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক।

হাঁটতে থাকা মানুষের গান। জাকির তালুকদার। প্রচ্ছদ: রেহনুমা প্রসূন। প্রকাশক: আদর্শ। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০। মূল্য: ৩৪০ টাকা।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়।

‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আখ্যান তুলে ধরেছেন। দিনের পর দিন এই মানুষগুলো শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে হতে জর্জর। ভূমিদস্যুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চারপাশে থেকে তাদের ভূমি দখল করে নেয়; আছে সরকারি দলের ক্যাডার বাহিনী আর বিপ্লবী দলের নাম ভাঙিয়ে চরমপন্থীদের উৎপাত—খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি-চাঁদাবাজি; আবার ইসলামের নাম করে বঙ্গ ভাইয়ের নিষ্ঠুর নির্যাতন-হত্যা; আছে পুলিশের উৎপীড়ন। বিলবাসী মানুষের কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না—কিছুই করার থাকে না। বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে এসব অঞ্চল। তাই দুর্ভোগের সীমা থাকে না। বছরের একবার ধান ফলে। বছরে এই একবারই তাদের উপার্জন। সেই ধানই তাদের বছরজুড়ে ভাত দেয়, ধানের টাকায় পরিবারের সব জিনিস কেনা হয়, যাবতীয় খরচ চলে এই ধানের টাকায়।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ স্বাধীনতার পরে নাম পাল্টে হয় অর্পিত সম্পত্তি আইন। ‘পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫-এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যেসব নাগরিক ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ওই তারিখ হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত ভারতে গমন করেছিলেন, তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং উহার ব্যবস্থাপনা উপ-তত্ত্বাবধায়কের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আইনের কিছুটা সংশোধনী আনা হয়।’

এই কালো আইনে সরকার বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলে নিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ভূমিদস্যুরা জাল দলিল তৈরি করে আদালতের মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ছত্রচ্ছায়ায় এ সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, যাদের সম্পত্তি এই কালো আইনের আওতায়ও আসে না। লেখক উপন্যাসে গৌরাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টিকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। গৌরাঙ্গ সৎ কৃষক। হিন্দু-মুসলিম সবার কাছেই তিনি প্রিয়। যদিও গৌরাঙ্গর জমি ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ নামক কালো আইনের আওতায় আসে না, তবুও এই আইনের আওতায় ফেলে ক্ষমতা ও কৌশলে সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বার তার পৈতৃক জমি দখল করে নেয়। এই জমিই গৌরাঙ্গের পরিবারের অন্ন জোগায়, এই জমিই তার সব। সম্পত্তি হারিয়ে গৌরাঙ্গ একদম নিঃস্ব হয়ে যায়। অফিসে অফিসে ধরনা দিয়েও যখন কোনো অগ্রগতি হয় না, একদম ভেঙে পড়েন তিনি। খাবার জোটে না পরিবারের। মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে পাগলাগারদে কাটায় কিছুদিন। কিছুটা উন্নতি হলে তাকে বাড়ি আনা হয়। কিন্তু গৌরাঙ্গকে আর চেনা যায় না। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ানোর আর শক্তি থাকে না তার। বারুহাসের মেলা থেকে গৌরাঙ্গের অসহায় মেয়েদের খাবার, চুড়ি-ফিতা আর খেলনা কিনে দেয় কদম আর আবদুর রহিম। মেয়েরা বাবাকে দেখায় খেলনাগুলো। গৌরাঙ্গের কেবল চোখ পড়ে খেলনার লাঙলটির ওপর। লেখকের ভাষায়, ‘হাতে নেয় ছোট্ট লাঙলটা। হাতে তুলে নিয়ে একেবারে চোখের কাছে ধরে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। হাত দুটো তার এখন আরও বেশি বেশি কাঁপছে অজানা উত্তেজনায়। হঠাৎ সে বারান্দা ছেড়ে উঠোনের মাটিতে নেমে আসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। হাতের খেলনা লাঙলটা মাটিতে ছোঁয়ায় তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে মাটির ওপর দিয়ে খেলনা লাঙলটি ঠেলতে থাকে অবিকল জমিচষার ভঙ্গিতে। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘুরতে থাকে লাঙলের সঙ্গে। মুখে শব্দ—হেট্! হেট্!’

এই ‘হেট্! হেট!’ শব্দ আমাদের মস্তিস্কজুড়ে ঘুরপাক খায়, আর লাঙলের ফলার মতো জ্বলজ্বল করে দেখিয়ে দেয়—দেখো বাংলার কৃষক দেখো, যে তোমার খাদ্য জোগায়, আমৃত্যু যে লাঙল-জোয়াল, মাঠ আর ফসলের স্বপ্ন দেখে। দেখো প্রকৃত স্বদেশ দেখো।

গাঁয়ের ভালো-মন্দ সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে থাকে কদম আর আবদুর রহিম। আবদুর রহিম দেখে দেখে পড়তে পারলেও কদম একদমই লেখাপড়া জানে না। তবু গাঁয়ের এই নিম্নস্তরের মানুষের অন্তরে রয়েছে মানবিকতা বোধ। যেমনটি রয়েছে তিসিখালি মাজারের খাদেম ও তার পরিবারের। অপরিচিত, অসহায় বোবা মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে গিয়ে হাজতবাস করেও খাদেম যখন কদম আর আবদুর রহিমের উদ্দেশে বলেন, ‘মিয়্যাডারে তোরা সামলায়া রাখিস। বেচারি অনেক কষ্ট পাইছে। আর য্যান সর্বহারা কিংবা পুলিশের হাতে না পড়ে। তাহলে যে কী ঘটাব মিয়্যাডার কপালে তা অল্লামালিকই জানে।’ তখন মানবতার এক উজ্জ্বল মূর্ত প্রতীক দেখতে পাই। পুলিশ খাদেম সাহেবকে মারধর করেছে কি না, কদম জানতে চাইলে খাদেম যখন বলেন, ‘নমরুদের জেলখানায় মুছা নবীর ওপর যত অত্যাচার হইছিল, আমার ওপর তত অত্যাচার হয়নি। মুছা নবীর যত কষ্ট হইছিল, ততটা কষ্ট আমার হয়নি।’ কদম-রহিমের সাথে তখন পাঠকের চোখও ভিজে ওঠে।

কদম আর খাদেম সাহেবের পানিতে কুড়িয়ে পাওয়া বোবা কিশোরীকে ঘিরে যে রহস্যের সৃষ্টি হয়, কমরেড বিজয় ও কমরেড তপন কর্তৃক এন্তাজ ও তার চার প্রধান সহযোগীর হত্যার মাধ্যমে সে রহস্যের জট খুলে।

লেখক এ উপন্যাসে একটি শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন। যেখানে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, ধনী, গরিবের বৈষম্য থাকবে না; যেখানে কৃষকের এক ইঞ্চি জমিও অন্যের দখলে থাকবে না। উপন্যাসে বিপ্লবী দলের চোখে সেই স্বপ্ন ফুটে ওঠে— ‘আমাদের পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ ও মাও জে দংয়ের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রমিক কৃষকের নের্তৃত্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা। আমরা চাই বা না চাই, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পথে সমাজতন্ত্র এ দেশে আসবেই।... মিশে যেতে হবে কৃষকদের সঙ্গে, খেতমজুরদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে কৃষক ও খেতমজুরদের খণ্ড খণ্ড বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী। এই বাহিনী শ্রেণিশত্রু খতমের পাশাপাশি খাসজমি দখল, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনসহ সামাজিক সুশাসনের মডেল স্থাপন করবে একেকটি মুক্তাঞ্চলে।’

এই বিপ্লবী দলের নের্তৃত্বেই গৌরাঙ্গ তার হারানো জমি ফিরে পায়। হারানো জমি পেয়ে গৌরাঙ্গ যেন সুস্থ হয়ে যায়। সে আবার লাঙল ধরে, চারা লাগায়, যত্নে যত্নে সেই চারা বড় হয়, ধানে শিষ আসে, তারপর পাকাধানে মাঠ সোনালি হয়ে যায় একদিন। মনে হয় সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে, অসহায় মানুষের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু না! একটা বল্লম পেছন থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। উবু হয়ে বসে ছিল গৌরাঙ্গ। এবার প্রণামের ভঙ্গিতে কপালটা ঠেকে যায় ধানের গোড়ার মাটিতে। কদমের মাথাটাও দু-ফাঁক হয়ে যায় ভূমিদস্যু সোলেমান আলি আর আবদুল জব্বারের ভাড়াটে লাঠিয়ালের নিখুঁত লাঠির ঘায়ে।

তখন বিপ্লবের মশালটা নিবু নিবু হয়ে আসে। আর যখন আবদুর রহিম দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পুলিশের কাছে বললেও এক পা-ও নড়ে না পুলিশ, তখন বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার থাকতে নেই। তখন বাতাসে বাতাসে যেন ভেসে বেড়ায় গৌরাঙ্গের পাগলকালীন প্রলাপ, ‘ঠাকুরেরে দীক্ষা দিয়্যা কিছু হয় না। কাম হয় ডিসিরি দিয়্যা, এমপিরে দিয়্যা। ঠাকুর শালার কোনো ক্ষমতাই নাই।’

কিংবা ধর্মপ্রাণ আবদুর রহিমের চিন্তাটাই তখন জ্বলে ওঠে, ‘আল্লা নাকি বিপদে ফেলে পরীক্ষা নেয় বান্দার।...আচ্ছা সব পরীক্ষা কি খালি গরিব মানুষদেরই দিতে হয়!’

উপন্যাসজুড়ে আব্দুর রহিম একটি ব্যতিক্রম চরিত্র। সে চলনবিলের কাউয়াটিকরি গ্রামের ধর্মপ্রাণ একজন নবীন যুবক। চার শ বছর ধরে জনশ্রুত লোককাহিনিকে ভিত্তি ধরে একটি কুদরতি তাবিজ খুঁজে বেড়ায় সে। তার ধারনা, এই চলনবিলের কোথাও না কোথাও লুকানো আছে সেই তাবিজটি। মোটা কাঁথায় আপাদমস্তক ঢেকে চোখ মেললে যেমন অন্ধকার, সে রকম অন্ধকারে, দু-একটা হারিকেনের আলো ছাড়া কোথাও যখন অস্তিত্ব থাকে না কোনো আলোর, তখন কলবে জিকির নিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে আরেক অন্ধকারের ছায়া হয়ে তিসিখালি মাজারের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়ায় আবদুর রহিম। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমল করে গেলে একদিন তাবিজের সন্ধান পাবেই। সেই তাবিজের গুণেই চলনবিলবাসী মানুষ রোগ-শোক, বালা-মুসিবত থেকে আরোগ্য পাবে। তাবিজের সন্ধ্যান না পেলেও যেখানে মানুষ বিপদে পড়ে, সেখানেই ছুটে যায় আব্দুর রহিম। কাসাসোল আম্বিয়া পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে, নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে সে বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য নিদান বের করে। সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ হয়েও একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আব্দুর রহিম। কদম অসাম্প্রদায়িক হলেও ধর্মপ্রাণ নয়। সে ক্ষেত্রে আব্দুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে অবাক করবে। অচেনা বোবা মেয়ের বিপদে যেমন, তেমনি গৌরাঙ্গের বিপদেও সে কদমের সাথে ছুটে যায়, গৌরাঙ্গ ও তার পরিবারের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, রাত জেগে নেয়ামুল কোরআন ঘেঁটে আরোগ্যের দোয়া খুঁজে। ধর্ম নয় তার কাছে মানুষই বড় হয়ে ওঠে।

আব্দুর রহিম শুধু ধর্মপ্রাণ নয়, বিপ্লবীও। ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে গৌরাঙ্গের জমি দখল নেয়ার জন্য যখন একসময়ের বিপ্লবী আলাউদ্দিন মাস্টার ভীতি নিয়ে রাজি হন না, ঠিক তখনই সকলকে বিস্মিত করে কদমের সাথে আব্দুর রহিমও বিপ্লবীদের সাথে মত দেয় এবং জমি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আব্দুর রহিম অসীম সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক। চলনবিলে বঙ্গভাইর আগমন ঘটে। তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেয় মন্ত্রী, থানা-পুলিশ। তার বাহিনী এলাকাজুড়ে চালায় তাণ্ডবলীলা—একের পর এক হত্যা। কথা বলার সাহস তো দূরের কথা, দারুণ ভয়ে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দিনযাপন করে। তবু একদিন যাবতীয় ভয় দূরে ঠেলে অসীম সাহসিকতা নিয়ে বঙ্গভাইয়ের সামনে দাঁড়ায় আব্দুর রহিম, জীবনে প্রথম কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, ‘এই মসজিদ আমার। দিনরাত খাটাখাটনি করি আমি এই মসজিদের জন্যে টাকা তুলি। মানুষের কাছে হাত পাতি। এই মসজিদ আমার। তুমি একটা শয়তান, নমরুদ-ফেরাউন। জোর কইর্যা দখল নিছো এই মসজিদের। তুমি চইল্যা যাও এক্ষুনি।’ আবদুর রহিম নির্যাতিত হয়। আর বাস্তবে বঙ্গভাইয়ের পরিণতি কী হয়েছে তা আমাদের জানা হলেও উপন্যাসের বঙ্গ ভাইয়ের পরিণতি কী হয় তা আমাদের জানা হয় না।

উপন্যাসটি পাঠ করলে আবদুর রহিম চরিত্রটি পাঠককে ভাবাবে বারবার। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, যে মসজিদের আজান দেয়, ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলে, একটি তাবিজই যার ধ্যান-জ্ঞান, যে কলবে জিকির তোলে আর নেয়ামুল কোরআন থেকে আরোগ্য খোঁজে, সে মানুষের মধ্যে এত মানবতাবোধ, এত অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী চেতনা কোথা থেকে আসে!

সোলেমান-জব্বারের লাঠিয়াল কর্তৃক গৌরাঙ্গের খুন আর কদম আহত হওয়ার পর আব্দুর রহিম তিন দিন লুকিয়ে থাকে। তারপর বাড়ি থেকে বিদায় নেয়, মনে মনে বলে, আমি পালাচ্ছি না কদম! আমি পালাচ্ছি না গোরাদা! আমি তাবিজের খোঁজে বের হচ্ছি। তাবিজ না নিয়ে আমি আর ঘরে ফিরব না।’ তখন মনে হয়, দরিদ্র মানুষের মুক্তি আরও বহু দূর, হাঁটতে হবে এখনো দীর্ঘ দীর্ঘ পথ। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’-এ একটি তাবিজ যেন হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক।

হাঁটতে থাকা মানুষের গান। জাকির তালুকদার। প্রচ্ছদ: রেহনুমা প্রসূন। প্রকাশক: আদর্শ। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০। মূল্য: ৩৪০ টাকা।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮ বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের

০৭ আগস্ট ২০২২

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮ বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের

০৭ আগস্ট ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮ বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের

০৭ আগস্ট ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ জুড়ে এর অবস্থান। এ বিল বিভিন্ন জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছোট-বড় অনেকগুলো বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে তা প্রায় ৩৬৮ বর্গ কিমি বিস্তৃত একটি জলরাশিতে পরিণত হয়। ‘হাঁটতে থাকা মানুষের গান’ উপন্যাসজুড়ে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার চলনবিলের

০৭ আগস্ট ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে