মারুফ ইসলাম

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়!

সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। তাঁর আবার মরণ কিসের?

তবু অ্যাপোলো হাসপাতালের পশ্চিমের আকাশ আজ সন্ধ্যায় একটু বেশিই বিষণ্ন ছিল। জলপাইগুড়ির চা বাগানের পাতায় পাতায় জমেছিল ঘন বিষাদ। কে জানে, মাধবীলতা হতে চেয়ে নিষ্ফল বিপ্লবের আড়ালে হারিয়ে গেছে যে মেয়েটি, সে হয়ত আজ সন্ধ্যে পৌনে ছয়টায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। আমরা তার খবর রাখিনি।

সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টাতেই যে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক সমরেশ মজুমদার অ্যাপোলো হাসপাতালে ৭৯ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন! তাঁর শোকে বাংলা সাহিত্যের আকাশ মুহ্যমান হবে না, তা কি হয়!

বিশেষ করে আমরা যারা ‘নাইনটিজের কিডস’ কিংবা নব্বইয়ের প্রজন্ম, তারা যে মুহ্যমান, তা হলফ করেই বলা যায়। নিরেট দুর্জনও স্বীকার করবেন, এই প্রজন্মের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমরেশ। বলা চলে শাসনই করেছেন।

বাঙালি শাসনপ্রিয় জাতি। সত্তরের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যকে বলা যায় এক প্রকার শাসনই করেছেন সমরেশ।

নব্বই এক অদ্ভুত সময়। ওই সময়ে কলকাতার বাংলা সাহিত্য শাসন করেছেন সুনীল-সমরেশ-শীর্ষেন্দু। আর গানের জগৎ শাসন করেছেন সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা। এই ত্রয়ীদের গল্প আর গানে রীতিমতো উন্মাতাল ছিল নব্বই দশক।

সাহিত্য জগতের সেই শাসকদের দুজন বিদায় নিলেন। রইল বাকি হারাধনের একটি ছেলে—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শীর্ষেন্দু আজ বড় বিহ্বল। তিনি প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোকে বলছিলেন, ‘বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল। বড্ড ক্ষতি। সাহিত্যের ক্ষতি তো হলোই, ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও ক্ষতি হলো। পরিচয় তো আর আজকের না। ও (সমরেশ) সাহিত্যিক হয়ে ওঠারও আগে থেকে আমার কাছে আসত। কত গল্প কত আড্ডা একসঙ্গে দিয়েছি আমরা। আহা!’

এই ‘আহা’ বলে আক্ষেপ করে ওঠার মতো একটা ব্যাপার ছিল সমরেশের প্রতিটি উপন্যাসে। অনিমেষ, মাধবীলতার জন্য বুকের ভেতর ‘আহা’ করে ওঠেনি, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার। এই বাংলার কত শত তরুণী দীপাবলি হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ‘আহা’ বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তার হিসাব মেলা ভার।

হুমায়ূন আহমেদ যেমন আমাদের চিনিয়েছেন বৃষ্টি, মেঘমালা, ফিনিক ফোঁটা জোছনা, চান্নি পশর রাত, তেমনি সমরেশ আমাদের চিনিয়েছেন জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, চা বাগান, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বিপ্লব, প্রেম, উত্তরবঙ্গ আর আত্মত্যাগ। আমাদের নব্বই পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার মধ্যে যে লিবারেলিজমের উত্থান, সেটিও চিনিয়েছেন সমরেশ।

বাংলা ভাষায় লিখেও যে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায়, তার সর্বশেষ উদাহরণ সম্ভবত সমরেশই হয়ে থাকবেন।

তিনি তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকার লিখেছিলেন সেই আশির দশকে। অথচ এই ২০২৩ সালে, এত বছর পরেও ফেসবুকের সাহিত্য বিষয়ক গ্রুপগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকারের আলোচনা দেখা যায়। একজন লেখকের কলমে কতটা শক্তি থাকলে দশকের পর দশক ধরে প্রতিটি প্রজন্মকে এভাবে বিমোহিত করে রাখা যায়!

সেই যে জলপাইগুড়ির গয়াকাটির চা বাগানে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে ‘বাবলু’ নামের ছেলেটা ষাটের দশকে উঠে এলেন কলকাতায়, তারপর স্কটিশ স্কুল (স্কুলের পুরো নাম মনে নেই), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ১৯৭৫ সালে দেশ পত্রিকায় দৌড় গল্পের মাধ্যমে ‘সমরেশ মজুমদার’ হয়ে ঢুকে পড়লেন বাঙালি পাঠকমনের অন্দরে, আর বের হলেন না। সময় যত গড়াতে থাকল, তিনি তত শিকড় বাকড় ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। তাঁর মূল উৎপাটন আর সম্ভব নয়। তিনি যে অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলি, জয়িতা, সায়ন, অর্জুনসহ আরও অনেক অনেক নামের সৈন্য সামন্ত তৈরি করে গেছেন, তারাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কত শত তরুণ যে অনিমেষ হতে চেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত শত তরুণী যে মাধবীলতা আর দীপাবলি হতে চেয়েছে, এবং এখনো চায়, তার শুমার নেই। কত হাজারো তরুণের অন্তরে প্রথম বিপ্লবের বারুদ উসকে উঠেছে সমরেশের বই পড়ে, তার হিসাব নেই।

এই সমরেশের কী মৃত্যু সম্ভব?

একবার কোনো এক শিক্ষক নাকি বাংলা ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস কবে?

এক ছাত্র উত্তর দিল, ২২ শে শ্রাবণ স্যার।

শিক্ষক বললেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নেই।

আজ থেকে বহু বছর পর কোনো এক শিক্ষক হয়তো ছাত্রদের জিজ্ঞেস করবেন, সমরেশ মজুমদারের মৃত্যুদিবস কবে?

কোনো এক মেধাবী ছাত্র হয়তো বলবে, ৮ মে।

তখন সেই শিক্ষক যদি বলেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক, সমরেশের মৃত্যু নেই, তবে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়!

সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। তাঁর আবার মরণ কিসের?

তবু অ্যাপোলো হাসপাতালের পশ্চিমের আকাশ আজ সন্ধ্যায় একটু বেশিই বিষণ্ন ছিল। জলপাইগুড়ির চা বাগানের পাতায় পাতায় জমেছিল ঘন বিষাদ। কে জানে, মাধবীলতা হতে চেয়ে নিষ্ফল বিপ্লবের আড়ালে হারিয়ে গেছে যে মেয়েটি, সে হয়ত আজ সন্ধ্যে পৌনে ছয়টায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। আমরা তার খবর রাখিনি।

সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টাতেই যে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক সমরেশ মজুমদার অ্যাপোলো হাসপাতালে ৭৯ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন! তাঁর শোকে বাংলা সাহিত্যের আকাশ মুহ্যমান হবে না, তা কি হয়!

বিশেষ করে আমরা যারা ‘নাইনটিজের কিডস’ কিংবা নব্বইয়ের প্রজন্ম, তারা যে মুহ্যমান, তা হলফ করেই বলা যায়। নিরেট দুর্জনও স্বীকার করবেন, এই প্রজন্মের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমরেশ। বলা চলে শাসনই করেছেন।

বাঙালি শাসনপ্রিয় জাতি। সত্তরের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যকে বলা যায় এক প্রকার শাসনই করেছেন সমরেশ।

নব্বই এক অদ্ভুত সময়। ওই সময়ে কলকাতার বাংলা সাহিত্য শাসন করেছেন সুনীল-সমরেশ-শীর্ষেন্দু। আর গানের জগৎ শাসন করেছেন সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা। এই ত্রয়ীদের গল্প আর গানে রীতিমতো উন্মাতাল ছিল নব্বই দশক।

সাহিত্য জগতের সেই শাসকদের দুজন বিদায় নিলেন। রইল বাকি হারাধনের একটি ছেলে—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শীর্ষেন্দু আজ বড় বিহ্বল। তিনি প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোকে বলছিলেন, ‘বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল। বড্ড ক্ষতি। সাহিত্যের ক্ষতি তো হলোই, ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও ক্ষতি হলো। পরিচয় তো আর আজকের না। ও (সমরেশ) সাহিত্যিক হয়ে ওঠারও আগে থেকে আমার কাছে আসত। কত গল্প কত আড্ডা একসঙ্গে দিয়েছি আমরা। আহা!’

এই ‘আহা’ বলে আক্ষেপ করে ওঠার মতো একটা ব্যাপার ছিল সমরেশের প্রতিটি উপন্যাসে। অনিমেষ, মাধবীলতার জন্য বুকের ভেতর ‘আহা’ করে ওঠেনি, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার। এই বাংলার কত শত তরুণী দীপাবলি হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ‘আহা’ বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তার হিসাব মেলা ভার।

হুমায়ূন আহমেদ যেমন আমাদের চিনিয়েছেন বৃষ্টি, মেঘমালা, ফিনিক ফোঁটা জোছনা, চান্নি পশর রাত, তেমনি সমরেশ আমাদের চিনিয়েছেন জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, চা বাগান, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বিপ্লব, প্রেম, উত্তরবঙ্গ আর আত্মত্যাগ। আমাদের নব্বই পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার মধ্যে যে লিবারেলিজমের উত্থান, সেটিও চিনিয়েছেন সমরেশ।

বাংলা ভাষায় লিখেও যে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায়, তার সর্বশেষ উদাহরণ সম্ভবত সমরেশই হয়ে থাকবেন।

তিনি তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকার লিখেছিলেন সেই আশির দশকে। অথচ এই ২০২৩ সালে, এত বছর পরেও ফেসবুকের সাহিত্য বিষয়ক গ্রুপগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকারের আলোচনা দেখা যায়। একজন লেখকের কলমে কতটা শক্তি থাকলে দশকের পর দশক ধরে প্রতিটি প্রজন্মকে এভাবে বিমোহিত করে রাখা যায়!

সেই যে জলপাইগুড়ির গয়াকাটির চা বাগানে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে ‘বাবলু’ নামের ছেলেটা ষাটের দশকে উঠে এলেন কলকাতায়, তারপর স্কটিশ স্কুল (স্কুলের পুরো নাম মনে নেই), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ১৯৭৫ সালে দেশ পত্রিকায় দৌড় গল্পের মাধ্যমে ‘সমরেশ মজুমদার’ হয়ে ঢুকে পড়লেন বাঙালি পাঠকমনের অন্দরে, আর বের হলেন না। সময় যত গড়াতে থাকল, তিনি তত শিকড় বাকড় ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। তাঁর মূল উৎপাটন আর সম্ভব নয়। তিনি যে অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলি, জয়িতা, সায়ন, অর্জুনসহ আরও অনেক অনেক নামের সৈন্য সামন্ত তৈরি করে গেছেন, তারাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কত শত তরুণ যে অনিমেষ হতে চেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত শত তরুণী যে মাধবীলতা আর দীপাবলি হতে চেয়েছে, এবং এখনো চায়, তার শুমার নেই। কত হাজারো তরুণের অন্তরে প্রথম বিপ্লবের বারুদ উসকে উঠেছে সমরেশের বই পড়ে, তার হিসাব নেই।

এই সমরেশের কী মৃত্যু সম্ভব?

একবার কোনো এক শিক্ষক নাকি বাংলা ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস কবে?

এক ছাত্র উত্তর দিল, ২২ শে শ্রাবণ স্যার।

শিক্ষক বললেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নেই।

আজ থেকে বহু বছর পর কোনো এক শিক্ষক হয়তো ছাত্রদের জিজ্ঞেস করবেন, সমরেশ মজুমদারের মৃত্যুদিবস কবে?

কোনো এক মেধাবী ছাত্র হয়তো বলবে, ৮ মে।

তখন সেই শিক্ষক যদি বলেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক, সমরেশের মৃত্যু নেই, তবে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

মারুফ ইসলাম

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়!

সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। তাঁর আবার মরণ কিসের?

তবু অ্যাপোলো হাসপাতালের পশ্চিমের আকাশ আজ সন্ধ্যায় একটু বেশিই বিষণ্ন ছিল। জলপাইগুড়ির চা বাগানের পাতায় পাতায় জমেছিল ঘন বিষাদ। কে জানে, মাধবীলতা হতে চেয়ে নিষ্ফল বিপ্লবের আড়ালে হারিয়ে গেছে যে মেয়েটি, সে হয়ত আজ সন্ধ্যে পৌনে ছয়টায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। আমরা তার খবর রাখিনি।

সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টাতেই যে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক সমরেশ মজুমদার অ্যাপোলো হাসপাতালে ৭৯ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন! তাঁর শোকে বাংলা সাহিত্যের আকাশ মুহ্যমান হবে না, তা কি হয়!

বিশেষ করে আমরা যারা ‘নাইনটিজের কিডস’ কিংবা নব্বইয়ের প্রজন্ম, তারা যে মুহ্যমান, তা হলফ করেই বলা যায়। নিরেট দুর্জনও স্বীকার করবেন, এই প্রজন্মের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমরেশ। বলা চলে শাসনই করেছেন।

বাঙালি শাসনপ্রিয় জাতি। সত্তরের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যকে বলা যায় এক প্রকার শাসনই করেছেন সমরেশ।

নব্বই এক অদ্ভুত সময়। ওই সময়ে কলকাতার বাংলা সাহিত্য শাসন করেছেন সুনীল-সমরেশ-শীর্ষেন্দু। আর গানের জগৎ শাসন করেছেন সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা। এই ত্রয়ীদের গল্প আর গানে রীতিমতো উন্মাতাল ছিল নব্বই দশক।

সাহিত্য জগতের সেই শাসকদের দুজন বিদায় নিলেন। রইল বাকি হারাধনের একটি ছেলে—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শীর্ষেন্দু আজ বড় বিহ্বল। তিনি প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোকে বলছিলেন, ‘বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল। বড্ড ক্ষতি। সাহিত্যের ক্ষতি তো হলোই, ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও ক্ষতি হলো। পরিচয় তো আর আজকের না। ও (সমরেশ) সাহিত্যিক হয়ে ওঠারও আগে থেকে আমার কাছে আসত। কত গল্প কত আড্ডা একসঙ্গে দিয়েছি আমরা। আহা!’

এই ‘আহা’ বলে আক্ষেপ করে ওঠার মতো একটা ব্যাপার ছিল সমরেশের প্রতিটি উপন্যাসে। অনিমেষ, মাধবীলতার জন্য বুকের ভেতর ‘আহা’ করে ওঠেনি, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার। এই বাংলার কত শত তরুণী দীপাবলি হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ‘আহা’ বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তার হিসাব মেলা ভার।

হুমায়ূন আহমেদ যেমন আমাদের চিনিয়েছেন বৃষ্টি, মেঘমালা, ফিনিক ফোঁটা জোছনা, চান্নি পশর রাত, তেমনি সমরেশ আমাদের চিনিয়েছেন জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, চা বাগান, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বিপ্লব, প্রেম, উত্তরবঙ্গ আর আত্মত্যাগ। আমাদের নব্বই পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার মধ্যে যে লিবারেলিজমের উত্থান, সেটিও চিনিয়েছেন সমরেশ।

বাংলা ভাষায় লিখেও যে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায়, তার সর্বশেষ উদাহরণ সম্ভবত সমরেশই হয়ে থাকবেন।

তিনি তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকার লিখেছিলেন সেই আশির দশকে। অথচ এই ২০২৩ সালে, এত বছর পরেও ফেসবুকের সাহিত্য বিষয়ক গ্রুপগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকারের আলোচনা দেখা যায়। একজন লেখকের কলমে কতটা শক্তি থাকলে দশকের পর দশক ধরে প্রতিটি প্রজন্মকে এভাবে বিমোহিত করে রাখা যায়!

সেই যে জলপাইগুড়ির গয়াকাটির চা বাগানে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে ‘বাবলু’ নামের ছেলেটা ষাটের দশকে উঠে এলেন কলকাতায়, তারপর স্কটিশ স্কুল (স্কুলের পুরো নাম মনে নেই), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ১৯৭৫ সালে দেশ পত্রিকায় দৌড় গল্পের মাধ্যমে ‘সমরেশ মজুমদার’ হয়ে ঢুকে পড়লেন বাঙালি পাঠকমনের অন্দরে, আর বের হলেন না। সময় যত গড়াতে থাকল, তিনি তত শিকড় বাকড় ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। তাঁর মূল উৎপাটন আর সম্ভব নয়। তিনি যে অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলি, জয়িতা, সায়ন, অর্জুনসহ আরও অনেক অনেক নামের সৈন্য সামন্ত তৈরি করে গেছেন, তারাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কত শত তরুণ যে অনিমেষ হতে চেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত শত তরুণী যে মাধবীলতা আর দীপাবলি হতে চেয়েছে, এবং এখনো চায়, তার শুমার নেই। কত হাজারো তরুণের অন্তরে প্রথম বিপ্লবের বারুদ উসকে উঠেছে সমরেশের বই পড়ে, তার হিসাব নেই।

এই সমরেশের কী মৃত্যু সম্ভব?

একবার কোনো এক শিক্ষক নাকি বাংলা ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস কবে?

এক ছাত্র উত্তর দিল, ২২ শে শ্রাবণ স্যার।

শিক্ষক বললেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নেই।

আজ থেকে বহু বছর পর কোনো এক শিক্ষক হয়তো ছাত্রদের জিজ্ঞেস করবেন, সমরেশ মজুমদারের মৃত্যুদিবস কবে?

কোনো এক মেধাবী ছাত্র হয়তো বলবে, ৮ মে।

তখন সেই শিক্ষক যদি বলেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক, সমরেশের মৃত্যু নেই, তবে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়!

সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। তাঁর আবার মরণ কিসের?

তবু অ্যাপোলো হাসপাতালের পশ্চিমের আকাশ আজ সন্ধ্যায় একটু বেশিই বিষণ্ন ছিল। জলপাইগুড়ির চা বাগানের পাতায় পাতায় জমেছিল ঘন বিষাদ। কে জানে, মাধবীলতা হতে চেয়ে নিষ্ফল বিপ্লবের আড়ালে হারিয়ে গেছে যে মেয়েটি, সে হয়ত আজ সন্ধ্যে পৌনে ছয়টায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। আমরা তার খবর রাখিনি।

সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টাতেই যে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক সমরেশ মজুমদার অ্যাপোলো হাসপাতালে ৭৯ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন! তাঁর শোকে বাংলা সাহিত্যের আকাশ মুহ্যমান হবে না, তা কি হয়!

বিশেষ করে আমরা যারা ‘নাইনটিজের কিডস’ কিংবা নব্বইয়ের প্রজন্ম, তারা যে মুহ্যমান, তা হলফ করেই বলা যায়। নিরেট দুর্জনও স্বীকার করবেন, এই প্রজন্মের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমরেশ। বলা চলে শাসনই করেছেন।

বাঙালি শাসনপ্রিয় জাতি। সত্তরের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যকে বলা যায় এক প্রকার শাসনই করেছেন সমরেশ।

নব্বই এক অদ্ভুত সময়। ওই সময়ে কলকাতার বাংলা সাহিত্য শাসন করেছেন সুনীল-সমরেশ-শীর্ষেন্দু। আর গানের জগৎ শাসন করেছেন সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা। এই ত্রয়ীদের গল্প আর গানে রীতিমতো উন্মাতাল ছিল নব্বই দশক।

সাহিত্য জগতের সেই শাসকদের দুজন বিদায় নিলেন। রইল বাকি হারাধনের একটি ছেলে—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শীর্ষেন্দু আজ বড় বিহ্বল। তিনি প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোকে বলছিলেন, ‘বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল। বড্ড ক্ষতি। সাহিত্যের ক্ষতি তো হলোই, ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও ক্ষতি হলো। পরিচয় তো আর আজকের না। ও (সমরেশ) সাহিত্যিক হয়ে ওঠারও আগে থেকে আমার কাছে আসত। কত গল্প কত আড্ডা একসঙ্গে দিয়েছি আমরা। আহা!’

এই ‘আহা’ বলে আক্ষেপ করে ওঠার মতো একটা ব্যাপার ছিল সমরেশের প্রতিটি উপন্যাসে। অনিমেষ, মাধবীলতার জন্য বুকের ভেতর ‘আহা’ করে ওঠেনি, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার। এই বাংলার কত শত তরুণী দীপাবলি হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ‘আহা’ বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তার হিসাব মেলা ভার।

হুমায়ূন আহমেদ যেমন আমাদের চিনিয়েছেন বৃষ্টি, মেঘমালা, ফিনিক ফোঁটা জোছনা, চান্নি পশর রাত, তেমনি সমরেশ আমাদের চিনিয়েছেন জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, চা বাগান, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বিপ্লব, প্রেম, উত্তরবঙ্গ আর আত্মত্যাগ। আমাদের নব্বই পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার মধ্যে যে লিবারেলিজমের উত্থান, সেটিও চিনিয়েছেন সমরেশ।

বাংলা ভাষায় লিখেও যে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায়, তার সর্বশেষ উদাহরণ সম্ভবত সমরেশই হয়ে থাকবেন।

তিনি তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকার লিখেছিলেন সেই আশির দশকে। অথচ এই ২০২৩ সালে, এত বছর পরেও ফেসবুকের সাহিত্য বিষয়ক গ্রুপগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই কালবেলা-কালপুরুষ-উত্তরাধিকারের আলোচনা দেখা যায়। একজন লেখকের কলমে কতটা শক্তি থাকলে দশকের পর দশক ধরে প্রতিটি প্রজন্মকে এভাবে বিমোহিত করে রাখা যায়!

সেই যে জলপাইগুড়ির গয়াকাটির চা বাগানে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে ‘বাবলু’ নামের ছেলেটা ষাটের দশকে উঠে এলেন কলকাতায়, তারপর স্কটিশ স্কুল (স্কুলের পুরো নাম মনে নেই), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ১৯৭৫ সালে দেশ পত্রিকায় দৌড় গল্পের মাধ্যমে ‘সমরেশ মজুমদার’ হয়ে ঢুকে পড়লেন বাঙালি পাঠকমনের অন্দরে, আর বের হলেন না। সময় যত গড়াতে থাকল, তিনি তত শিকড় বাকড় ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। তাঁর মূল উৎপাটন আর সম্ভব নয়। তিনি যে অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলি, জয়িতা, সায়ন, অর্জুনসহ আরও অনেক অনেক নামের সৈন্য সামন্ত তৈরি করে গেছেন, তারাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কত শত তরুণ যে অনিমেষ হতে চেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত শত তরুণী যে মাধবীলতা আর দীপাবলি হতে চেয়েছে, এবং এখনো চায়, তার শুমার নেই। কত হাজারো তরুণের অন্তরে প্রথম বিপ্লবের বারুদ উসকে উঠেছে সমরেশের বই পড়ে, তার হিসাব নেই।

এই সমরেশের কী মৃত্যু সম্ভব?

একবার কোনো এক শিক্ষক নাকি বাংলা ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস কবে?

এক ছাত্র উত্তর দিল, ২২ শে শ্রাবণ স্যার।

শিক্ষক বললেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নেই।

আজ থেকে বহু বছর পর কোনো এক শিক্ষক হয়তো ছাত্রদের জিজ্ঞেস করবেন, সমরেশ মজুমদারের মৃত্যুদিবস কবে?

কোনো এক মেধাবী ছাত্র হয়তো বলবে, ৮ মে।

তখন সেই শিক্ষক যদি বলেন, গাধা, কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক, সমরেশের মৃত্যু নেই, তবে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

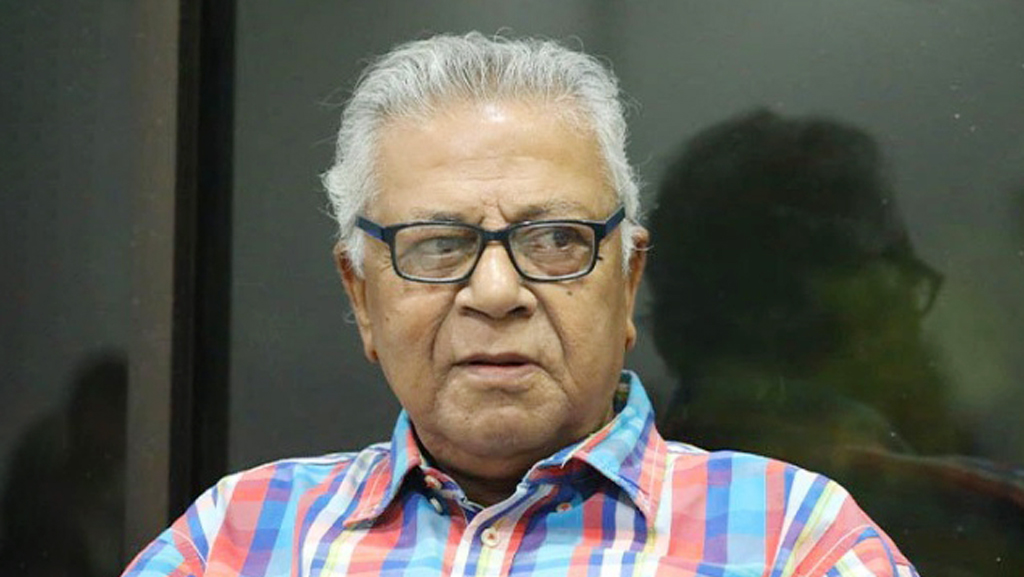

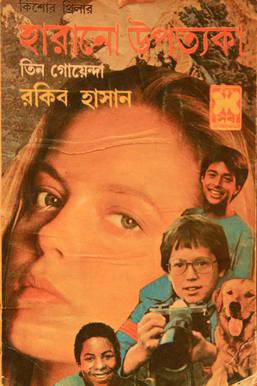

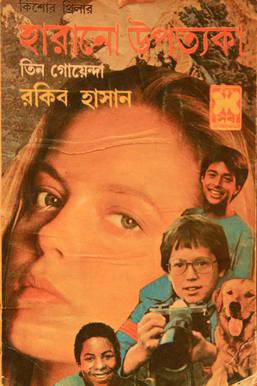

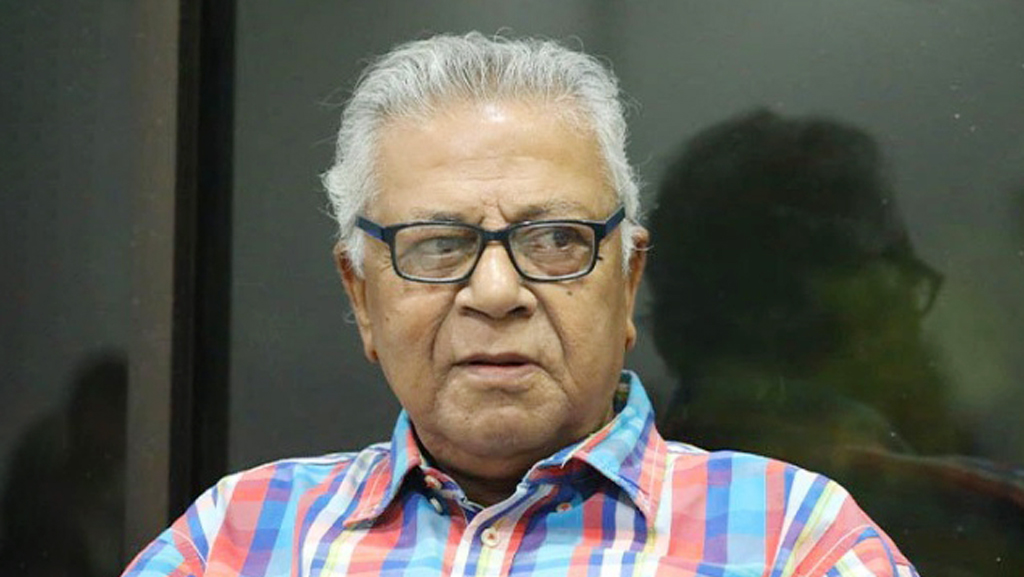

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়! সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধ

০৯ মে ২০২৩

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়! সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধ

০৯ মে ২০২৩

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়! সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধ

০৯ মে ২০২৩

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

তারপর একদিন সকলি ফুরায়। যেতে যেতে থেমে যায় জীবন। আমরা বলি মৃত্যু। তবু কিছু কিছু মৃত্যু জীবনেরও অধিক। যেন মৃত্যুর পরেই জন্মটা পরিপূর্ণ হয়! সমরেশ মজুমদার মারা গেলেন। আসলে মারা গেলেন না, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ হলো তাঁর। তিনি তো তাঁর অমরত্ব বহু আগেই খোদাই করেছেন কালবেলা, কালপুরুষ আর উত্তরাধ

০৯ মে ২০২৩

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে