আজকের পত্রিকা ডেস্ক

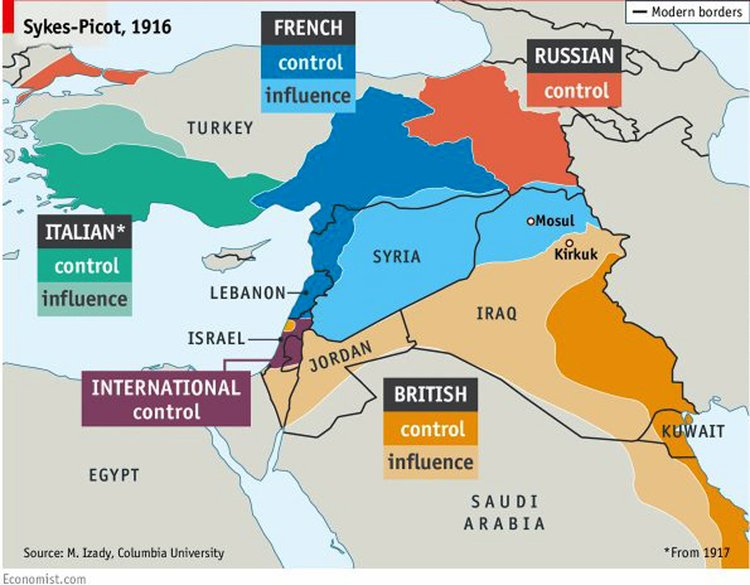

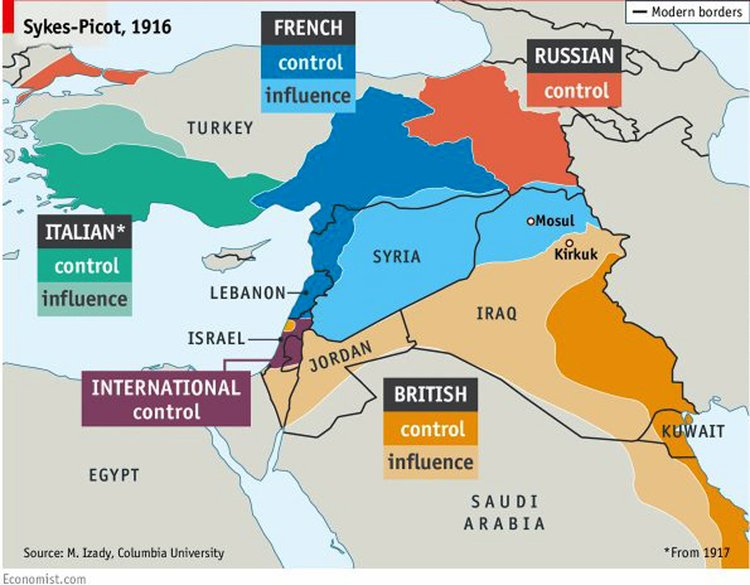

১৯১৬ সালের ১৬ মে, ইউরোপের দুই বড় শক্তির মাঝারি সারির দুই কূটনীতিক ব্রিটিশ নাগরিক স্যার মার্ক সাইকস এবং ফরাসি ফ্রাঁসোয়া জর্জেস-পিকো একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি করা হয়েছিল মূলত মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য। ওপরে প্রদর্শিত মানচিত্রটিই সাইকস ও পিকোর স্বাক্ষরিত মানচিত্র। এই দুই কূটনীতিক কীভাবে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু অটোমান (উসমানীয়) সাম্রাজ্যকে ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রভাববলয়ে বিভক্ত করেছিলেন, তার স্পষ্ট চিত্র আছে এতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন বিশাল ভূখণ্ডের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যার মধ্যে ছিল আজকের ইরাক, জর্ডানের বেশির ভাগ অংশ এবং ইসরায়েলের কিছু এলাকা। অন্যদিকে ফ্রান্সের পরিকল্পনা ছিল লেভান্ত উপকূলের (ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল) বেশির ভাগ অংশ, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং অটোমান সাম্রাজ্যের জনবহুল এলাকা আলেপ্পো (বর্তমানে সিরিয়ায় অবস্থিত) ও মসুলের (বর্তমানে ইরাকে অবস্থিত) ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। এই গোপন চুক্তির আওতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য মিত্রশক্তি; যেমন ইতালি ও রাশিয়াও তুরস্কের কিছু অংশের ওপর নিজেদের দাবি জানিয়েছিল। রুশদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল শাসন করা এবং একসময়ের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মহান রাজধানীতে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করা।

তবে সাইকস-পিকো পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপ নেয়নি। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত সূত্রগুলো এই চুক্তির নথিপত্র প্রকাশ করলে এর অস্তিত্ব জনসমক্ষে আসে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, পরবর্তী চুক্তি এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিবর্তন—সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানচিত্র কূটনীতিক জুটির ১৯১৬ সালের প্রথম চুক্তিতে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক আলাদা রূপ নেয়, যা দ্য ইকোনমিস্ট প্রকাশিত এক গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

তবে এক অর্থে ওই মানচিত্রেই এক শতাব্দী ধরে চলতে থাকা সংকট ও অচলাবস্থার নকশা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন আরব জাতির আকাঙ্ক্ষাকে প্রথমে উৎসাহিত করা হয় পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে এবং পরে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ব্রিটিশরা শেষ পর্যন্ত ইরাক ও জর্ডানে নতুন রাজা বসায়, তারা ফিলিস্তিনিদের তীব্র ক্ষোভের মুখেও জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও দ্রুততর করে। ফরাসি ঔপনিবেশিক পরিকল্পনাকারীরা আধুনিক সিরিয়া ও লেবানন প্রতিষ্ঠার সময় সাম্প্রদায়িক বিভাজন আরও বাড়িয়ে তোলে এবং কুর্দিরা একটি রাষ্ট্রবিহীন জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে উপেক্ষিত থেকে যায়।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অঞ্চলের রাজনৈতিক যে সীমারেখা ছিল, তার সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের টানা রেখাগুলো পুরোপুরি মেলেনি, তবু ঔপনিবেশিক শক্তির অলিন্দে রচিত সাইকস-পিকো চুক্তি আরব বিশ্বের অনেকের মনে আরও অনেক বড় কিছুর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়ে ‘আ লাইন ইন দ্য স্যান্ড: ব্রিটেন, ফ্রান্স অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল দ্যাট শেপড দ্য মিডল ইস্ট’ গ্রন্থের লেখক জেমস বার বলেন, ‘যুদ্ধপরবর্তী (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) মীমাংসার ফলে সৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতিই শুধু নয়, বরং বিদেশি হস্তক্ষেপের কারণে এই অঞ্চলে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, মূলত তারই সংক্ষিপ্ত রূপ সাইকস-পিকো চুক্তি।’

আরব জনতুষ্টিবাদী নেতারা তাঁদের জাতীয়তাবাদকে যৌক্তিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ভিত্তিতে চাগিয়ে তুলেছিলেন। কারণ, পশ্চিমা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলের বিষয়াবলিতে নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ করে আসছিল এবং আজও যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে গড়তে চান, তাঁরা চুক্তির আপাতকৃত্রিমতাকে এক নতুন অচলাবস্থা তৈরির ভিত্তি হিসেবে মনে করেন।

ইরাকের ইরবিল প্রদেশের জাতিগত কুর্দি এবং সেখানকার সাবেক গভর্নর নাউজাদ হাদী মাওলুদ ‘দ্য নিউ ইয়র্কার’-এর রবিন রাইটকে বলেন, ‘সাইকস-পিকো চুক্তি এবং এর ফলে সৃষ্ট সব সমস্যার কারণে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। এটি ইতিহাসের গতিপথ এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে।’ ইরাকের কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারের আরেক শীর্ষ কর্মকর্তাও এক টুইটে এই একই সুর প্রতিধ্বনিত করেন।

যাহোক, সাম্প্রতিক সময়ে কথিত সাইকস-পিকো চুক্তির ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিদের জন্য উর্বর প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালে গোষ্ঠীটি অনলাইনে এক প্রচারণামূলক ভিডিও পোস্ট করে, যেখানে তাদের সদস্যদের সিরিয়া ও ইরাকের মরুভূমির সীমান্তে একটি ধূলিময় প্রাচীর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে দেখা যায়। তারা ঘোষণা করে, তারা সাইকস-পিকোর ইতিহাস ‘ধ্বংস’ করছে।

তবে এক শ বছর পুরোনো ঔপনিবেশিক চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ‘আদি পাপ’ হিসেবে দেখানো একদিকে যেমন সুবিধাজনক, তেমনই কিছুটা সরলও বটে। এটি অটোমান সাম্রাজ্যের ভূমি ভাগাভাগির আগের বহুত্ববাদী সমাজের ইতিহাস এবং পরবর্তী দশকগুলোতে আরব শাসকদের বহু বছরের কুশাসনের বিষয়টি উপেক্ষা করে। এই কুশাসনই সিরিয়া ও ইরাকের মতো দেশগুলোতে বর্তমানে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উসকে দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে ‘পশ্চিমা বিশ্বের ভুল নিয়ে যা বলা হয়, তা যথেষ্ট সত্য, তবে রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের ব্যর্থতার আত্মসমালোচনা তাতে অনুপস্থিত’—বলে মন্তব্য করেন ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক অ্যান্থনি শাদিদ। ২০১১ সালে তিনি এই মন্তব্য করেন। সে সময় স্বৈরাচারী শাসন ও কপট রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া আরব রাষ্ট্রগুলোর পুরোনো ব্যবস্থা অবশেষে ভেঙে পড়ছে বলে মনে হচ্ছিল; যদিও শেষ পর্যন্ত আসলে তা হয়নি।

শাদিদ লিখেছিলেন, ‘রাষ্ট্রগুলো বহুত্ববাদ এবং সর্বজনীন নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্বল শাসনব্যবস্থা সুন্নি, শিয়া, খ্রিষ্টান ইত্যাদি সংকীর্ণ পরিচয়বাদী রাজনীতিকে উসকে দিয়েছে।’ মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার উৎসের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে এসব সমস্যার সম্পর্ক সামান্যই। তিনি বলেন, ‘আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বহু শিক্ষিত তরুণ-যুবক হতাশ। রাষ্ট্রের দেওয়া মৌলিক সুবিধা হয়তো তাদের আছে, কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সেই পুরোনো ধারণা—আগামীকাল গতকালের চেয়ে ভালো হবে—সেটিও অনুপস্থিত।’

তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষক স্টিভেন কুক ও আমর লেহেতা ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে লিখেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সীমান্ত ‘কোনো ফাঁকা মানচিত্রে খেয়ালখুশিমতো টানা রেখা নয়’ বরং এগুলো আগের অটোমান প্রশাসনিক ইউনিটগুলোকে প্রতিফলিত করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক চুক্তি ও আলোচনার ফলস্বরূপ এটি তৈরি হয়েছে। পুরোনো ঘটনাগুলো ছিল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও অসংখ্য সীমান্তকে সংজ্ঞায়িত করেছে। আর সাইকস-পিকো চুক্তির আলোচনার পর যে দেশগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে মানচিত্র থেকে সহজে মুছে ফেলা যায় না।

স্টিভেন কুক ও আমর লেহেতা বলেন, ‘গত এক শ বছরে এই সীমান্তগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে—যেমন মিসর, ইরান বা এমনকি ইরাক—এগুলো এমন ভূমিকে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা দীর্ঘকাল ধরে মূলত সুসংহত সাংস্কৃতিক পরিচয়ের আবাসস্থল ছিল, যা আধুনিক যুগের জন্য অর্থপূর্ণ। অন্যান্য নতুন সত্তা—যেমন সৌদি আরব এবং জর্ডান—গত শতাব্দীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও কয়েক শতাব্দী আগে কেউ জর্ডানের পরিচয়ের কথা ভাবেনি, এখন একটি জাতি বিদ্যমান এবং এর আঞ্চলিক অখণ্ডতা জর্ডানের জনগণের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’

কুক এবং লেহেতা উপসংহারে বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে আজ যে সংঘাতগুলো চলছে, সেগুলো আসলে সীমান্তের বৈধতা বা সিরিয়া, ইরাক বা লিবিয়া নামক স্থানের বৈধতা নিয়ে নয়। বরং এই দেশগুলোর অভ্যন্তরে সংঘাতের উৎস হলো কারা তাদের শাসন করার অধিকার রাখে।’ সেই তিক্ত প্রতিযোগিতার উত্তর ১০০ বছর আগে আঁকা মানচিত্রের রেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওয়াশিংটন পোস্টে লিখিত ঈশান থারুরের নিবন্ধ থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

১৯১৬ সালের ১৬ মে, ইউরোপের দুই বড় শক্তির মাঝারি সারির দুই কূটনীতিক ব্রিটিশ নাগরিক স্যার মার্ক সাইকস এবং ফরাসি ফ্রাঁসোয়া জর্জেস-পিকো একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি করা হয়েছিল মূলত মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য। ওপরে প্রদর্শিত মানচিত্রটিই সাইকস ও পিকোর স্বাক্ষরিত মানচিত্র। এই দুই কূটনীতিক কীভাবে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু অটোমান (উসমানীয়) সাম্রাজ্যকে ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রভাববলয়ে বিভক্ত করেছিলেন, তার স্পষ্ট চিত্র আছে এতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন বিশাল ভূখণ্ডের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যার মধ্যে ছিল আজকের ইরাক, জর্ডানের বেশির ভাগ অংশ এবং ইসরায়েলের কিছু এলাকা। অন্যদিকে ফ্রান্সের পরিকল্পনা ছিল লেভান্ত উপকূলের (ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল) বেশির ভাগ অংশ, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং অটোমান সাম্রাজ্যের জনবহুল এলাকা আলেপ্পো (বর্তমানে সিরিয়ায় অবস্থিত) ও মসুলের (বর্তমানে ইরাকে অবস্থিত) ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। এই গোপন চুক্তির আওতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য মিত্রশক্তি; যেমন ইতালি ও রাশিয়াও তুরস্কের কিছু অংশের ওপর নিজেদের দাবি জানিয়েছিল। রুশদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল শাসন করা এবং একসময়ের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মহান রাজধানীতে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করা।

তবে সাইকস-পিকো পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপ নেয়নি। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত সূত্রগুলো এই চুক্তির নথিপত্র প্রকাশ করলে এর অস্তিত্ব জনসমক্ষে আসে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, পরবর্তী চুক্তি এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিবর্তন—সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানচিত্র কূটনীতিক জুটির ১৯১৬ সালের প্রথম চুক্তিতে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক আলাদা রূপ নেয়, যা দ্য ইকোনমিস্ট প্রকাশিত এক গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

তবে এক অর্থে ওই মানচিত্রেই এক শতাব্দী ধরে চলতে থাকা সংকট ও অচলাবস্থার নকশা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন আরব জাতির আকাঙ্ক্ষাকে প্রথমে উৎসাহিত করা হয় পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে এবং পরে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ব্রিটিশরা শেষ পর্যন্ত ইরাক ও জর্ডানে নতুন রাজা বসায়, তারা ফিলিস্তিনিদের তীব্র ক্ষোভের মুখেও জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও দ্রুততর করে। ফরাসি ঔপনিবেশিক পরিকল্পনাকারীরা আধুনিক সিরিয়া ও লেবানন প্রতিষ্ঠার সময় সাম্প্রদায়িক বিভাজন আরও বাড়িয়ে তোলে এবং কুর্দিরা একটি রাষ্ট্রবিহীন জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে উপেক্ষিত থেকে যায়।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অঞ্চলের রাজনৈতিক যে সীমারেখা ছিল, তার সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের টানা রেখাগুলো পুরোপুরি মেলেনি, তবু ঔপনিবেশিক শক্তির অলিন্দে রচিত সাইকস-পিকো চুক্তি আরব বিশ্বের অনেকের মনে আরও অনেক বড় কিছুর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়ে ‘আ লাইন ইন দ্য স্যান্ড: ব্রিটেন, ফ্রান্স অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল দ্যাট শেপড দ্য মিডল ইস্ট’ গ্রন্থের লেখক জেমস বার বলেন, ‘যুদ্ধপরবর্তী (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) মীমাংসার ফলে সৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতিই শুধু নয়, বরং বিদেশি হস্তক্ষেপের কারণে এই অঞ্চলে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, মূলত তারই সংক্ষিপ্ত রূপ সাইকস-পিকো চুক্তি।’

আরব জনতুষ্টিবাদী নেতারা তাঁদের জাতীয়তাবাদকে যৌক্তিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ভিত্তিতে চাগিয়ে তুলেছিলেন। কারণ, পশ্চিমা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলের বিষয়াবলিতে নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ করে আসছিল এবং আজও যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে গড়তে চান, তাঁরা চুক্তির আপাতকৃত্রিমতাকে এক নতুন অচলাবস্থা তৈরির ভিত্তি হিসেবে মনে করেন।

ইরাকের ইরবিল প্রদেশের জাতিগত কুর্দি এবং সেখানকার সাবেক গভর্নর নাউজাদ হাদী মাওলুদ ‘দ্য নিউ ইয়র্কার’-এর রবিন রাইটকে বলেন, ‘সাইকস-পিকো চুক্তি এবং এর ফলে সৃষ্ট সব সমস্যার কারণে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। এটি ইতিহাসের গতিপথ এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে।’ ইরাকের কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারের আরেক শীর্ষ কর্মকর্তাও এক টুইটে এই একই সুর প্রতিধ্বনিত করেন।

যাহোক, সাম্প্রতিক সময়ে কথিত সাইকস-পিকো চুক্তির ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিদের জন্য উর্বর প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালে গোষ্ঠীটি অনলাইনে এক প্রচারণামূলক ভিডিও পোস্ট করে, যেখানে তাদের সদস্যদের সিরিয়া ও ইরাকের মরুভূমির সীমান্তে একটি ধূলিময় প্রাচীর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে দেখা যায়। তারা ঘোষণা করে, তারা সাইকস-পিকোর ইতিহাস ‘ধ্বংস’ করছে।

তবে এক শ বছর পুরোনো ঔপনিবেশিক চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ‘আদি পাপ’ হিসেবে দেখানো একদিকে যেমন সুবিধাজনক, তেমনই কিছুটা সরলও বটে। এটি অটোমান সাম্রাজ্যের ভূমি ভাগাভাগির আগের বহুত্ববাদী সমাজের ইতিহাস এবং পরবর্তী দশকগুলোতে আরব শাসকদের বহু বছরের কুশাসনের বিষয়টি উপেক্ষা করে। এই কুশাসনই সিরিয়া ও ইরাকের মতো দেশগুলোতে বর্তমানে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উসকে দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে ‘পশ্চিমা বিশ্বের ভুল নিয়ে যা বলা হয়, তা যথেষ্ট সত্য, তবে রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের ব্যর্থতার আত্মসমালোচনা তাতে অনুপস্থিত’—বলে মন্তব্য করেন ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক অ্যান্থনি শাদিদ। ২০১১ সালে তিনি এই মন্তব্য করেন। সে সময় স্বৈরাচারী শাসন ও কপট রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া আরব রাষ্ট্রগুলোর পুরোনো ব্যবস্থা অবশেষে ভেঙে পড়ছে বলে মনে হচ্ছিল; যদিও শেষ পর্যন্ত আসলে তা হয়নি।

শাদিদ লিখেছিলেন, ‘রাষ্ট্রগুলো বহুত্ববাদ এবং সর্বজনীন নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্বল শাসনব্যবস্থা সুন্নি, শিয়া, খ্রিষ্টান ইত্যাদি সংকীর্ণ পরিচয়বাদী রাজনীতিকে উসকে দিয়েছে।’ মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার উৎসের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে এসব সমস্যার সম্পর্ক সামান্যই। তিনি বলেন, ‘আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বহু শিক্ষিত তরুণ-যুবক হতাশ। রাষ্ট্রের দেওয়া মৌলিক সুবিধা হয়তো তাদের আছে, কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সেই পুরোনো ধারণা—আগামীকাল গতকালের চেয়ে ভালো হবে—সেটিও অনুপস্থিত।’

তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষক স্টিভেন কুক ও আমর লেহেতা ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে লিখেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সীমান্ত ‘কোনো ফাঁকা মানচিত্রে খেয়ালখুশিমতো টানা রেখা নয়’ বরং এগুলো আগের অটোমান প্রশাসনিক ইউনিটগুলোকে প্রতিফলিত করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক চুক্তি ও আলোচনার ফলস্বরূপ এটি তৈরি হয়েছে। পুরোনো ঘটনাগুলো ছিল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও অসংখ্য সীমান্তকে সংজ্ঞায়িত করেছে। আর সাইকস-পিকো চুক্তির আলোচনার পর যে দেশগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে মানচিত্র থেকে সহজে মুছে ফেলা যায় না।

স্টিভেন কুক ও আমর লেহেতা বলেন, ‘গত এক শ বছরে এই সীমান্তগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে—যেমন মিসর, ইরান বা এমনকি ইরাক—এগুলো এমন ভূমিকে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা দীর্ঘকাল ধরে মূলত সুসংহত সাংস্কৃতিক পরিচয়ের আবাসস্থল ছিল, যা আধুনিক যুগের জন্য অর্থপূর্ণ। অন্যান্য নতুন সত্তা—যেমন সৌদি আরব এবং জর্ডান—গত শতাব্দীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও কয়েক শতাব্দী আগে কেউ জর্ডানের পরিচয়ের কথা ভাবেনি, এখন একটি জাতি বিদ্যমান এবং এর আঞ্চলিক অখণ্ডতা জর্ডানের জনগণের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’

কুক এবং লেহেতা উপসংহারে বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে আজ যে সংঘাতগুলো চলছে, সেগুলো আসলে সীমান্তের বৈধতা বা সিরিয়া, ইরাক বা লিবিয়া নামক স্থানের বৈধতা নিয়ে নয়। বরং এই দেশগুলোর অভ্যন্তরে সংঘাতের উৎস হলো কারা তাদের শাসন করার অধিকার রাখে।’ সেই তিক্ত প্রতিযোগিতার উত্তর ১০০ বছর আগে আঁকা মানচিত্রের রেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওয়াশিংটন পোস্টে লিখিত ঈশান থারুরের নিবন্ধ থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৭ ঘণ্টা আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগে

মামদানির হুমকির তোয়াক্কা না করে ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সফরের ঘোষণা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যেকোনো সময় তিনি নিউইয়র্ক সফর করতেন পারেন বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে—আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিটি মেয়রের কি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল সোমবার দুই দেশের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো লড়াই চলতে থাকায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তিচুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় প্রায় ৫০ জন নিহত এবং তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সে সময় ট্রাম্প দুই দেশকে চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করান। এ ঘটনাকে তিনি ‘যুদ্ধ থামানোর’ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

গাজায় বহু ধাপের যুদ্ধবিরতির পরও অক্টোবর থেকে ইসরায়েল চুক্তি ভেঙে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) ও রুয়ান্ডার মধ্যকার যে চুক্তিতে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেটিও লড়াই থামাতে পারেনি।

কুয়ালালামপুরে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তার কী অবস্থা

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া প্রথম যুদ্ধবিরতি হয় আর অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কুয়ালালামপুরে এর বিস্তৃত সংস্করণে দুই দেশ সম্মত হয়। ট্রাম্প সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অংশগ্রহণের পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতি ও শান্তিতে পৌঁছেছে। হাজারো প্রাণ বাঁচানো গেল!’

ওই চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সামরিক উত্তেজনা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত থেকে ল্যান্ডমাইন অপসারণ—সবই আসিয়ানের তত্ত্বাবধানে করার কথা ছিল। সংঘাত বাড়ানোর অন্যতম কারণ অনলাইন ‘ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার’ বন্ধে দুই দেশ সম্মত হয়। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে নতুন সংঘর্ষ, পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তেজনা এই চুক্তিকে টালমাটাল করে দেয়।

গত মাসে থাইল্যান্ড জানায়, তাদের এক সেনা ল্যান্ডমাইনে আহত হওয়ায় তারা চুক্তি বাস্তবায়ন স্থগিত করছে।

কম্বোডিয়ার থিঙ্কট্যাঙ্ক ফিউচার ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ভিরাক ওউ আল-জাজিরাকে বলেন, চুক্তিটি কার্যত ‘চাপের মুখে’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি ছিল মুখ্য বিষয়।

থাই সামরিক নেতৃত্ব দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভিরাক ওউ বলেন, থাই সামরিক নেতৃত্ব ‘ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে’ খুশি হয়নি। তাঁর মতে, আসিয়ানের পর্যবেক্ষকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং দুই দেশের জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ আরও দীর্ঘ ও গভীর হতে পারে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।’

ট্রাম্প যেসব যুদ্ধ ‘বন্ধ’ করার দাবি করেন, সেগুলোর বাস্তবতা কী

ট্রাম্প অনেকগুলো সংঘাত বা যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে—থাই-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাত, রুয়ান্ডা-ডিআরসি সংঘর্ষ, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত, মিসর-ইথিওপিয়া উত্তেজনা ও সার্বিয়া-কসোভো বিরোধ। এগুলোর কিছুতে ট্রাম্প সরাসরি জড়িত ছিলেন, কিছুতে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত আর কিছু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাব স্বীকার করে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এতগুলো যুদ্ধ থামিয়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এসব যুদ্ধের কোনোটিই থামেনি, বরং চলছে।

ইসরায়েল-গাজা ও ইরান যুদ্ধ এখনো চলছে

ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি করলেও ইসরায়েলে তাদের অস্ত্র সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য স্বীকার করেন, তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ইসরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বেশি চাপ দিয়েছেন।

গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ সময় ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বিজ্ঞানী ও আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। পরে তা শেষ হয় ট্রাম্পের চাপে।

কিন্তু এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এরপর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে কার কৃতিত্ব

মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান আকাশযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা চার দিনের এই সংঘাতে তারা একে অন্যের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারত দাবি করে—তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গি আস্তানায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, ভারতের হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

চার দিনের লড়াইয়ের পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করলেও ভারত বলেছে, ট্রাম্প কোনো ভূমিকাই রাখেননি।

কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাত বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা

ট্রাম্প ছাড়াও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও চীনা আলোচক দল এই চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এখন পর্যন্ত কেবল কম্বোডিয়াই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ নেই, কিন্তু উত্তেজনা আছে

সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা বহুদিনের। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এক চুক্তি হয়। উত্তেজনা বজায় থাকলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দুই দেশ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ায়নি।

মিসর-ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনা

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মিসর-ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো যুদ্ধেই জড়ায়নি। মূল উত্তেজনা ছিল নীল নদের ওপর নির্মিত ইথিওপিয়ার বিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধকে ঘিরে।

রুয়ান্ডা-ডিআরসি শান্তিচুক্তি হলেও উত্তেজনা স্থায়ী

জুন মাসে রুয়ান্ডা-ডিআরসির মধ্যে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু উত্তেজনা এখনো তীব্র। ২ ডিসেম্বর ডিআরসি অভিযোগ করেছে, রুয়ান্ডা চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তি হলেও দেশগুলোর নাম গুলিয়ে ফেলেন ট্রাম্প

গত আগস্টে হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশ ১৯৯১ সাল থেকে চলমান ঘন ঘন সংঘাত বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে পরে ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসংগত। কারণ, চুক্তি হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে আর ট্রাম্প বলেন, আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন!

সমালোচকদের মতে, ট্রাম্প অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্থায়ী সমাধান করেছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। কসোভো-সার্বিয়া, মিসর-ইথিওপিয়া কিংবা রুয়ান্ডা-কঙ্গোর মতো জায়গায় এখনো গভীর সমস্যা রয়ে গেছে। ইউক্রেনের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেও এই যুদ্ধ বন্ধে এখনো কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল সোমবার দুই দেশের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো লড়াই চলতে থাকায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তিচুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় প্রায় ৫০ জন নিহত এবং তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সে সময় ট্রাম্প দুই দেশকে চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করান। এ ঘটনাকে তিনি ‘যুদ্ধ থামানোর’ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

গাজায় বহু ধাপের যুদ্ধবিরতির পরও অক্টোবর থেকে ইসরায়েল চুক্তি ভেঙে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) ও রুয়ান্ডার মধ্যকার যে চুক্তিতে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেটিও লড়াই থামাতে পারেনি।

কুয়ালালামপুরে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তার কী অবস্থা

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া প্রথম যুদ্ধবিরতি হয় আর অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কুয়ালালামপুরে এর বিস্তৃত সংস্করণে দুই দেশ সম্মত হয়। ট্রাম্প সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অংশগ্রহণের পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতি ও শান্তিতে পৌঁছেছে। হাজারো প্রাণ বাঁচানো গেল!’

ওই চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সামরিক উত্তেজনা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত থেকে ল্যান্ডমাইন অপসারণ—সবই আসিয়ানের তত্ত্বাবধানে করার কথা ছিল। সংঘাত বাড়ানোর অন্যতম কারণ অনলাইন ‘ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার’ বন্ধে দুই দেশ সম্মত হয়। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে নতুন সংঘর্ষ, পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তেজনা এই চুক্তিকে টালমাটাল করে দেয়।

গত মাসে থাইল্যান্ড জানায়, তাদের এক সেনা ল্যান্ডমাইনে আহত হওয়ায় তারা চুক্তি বাস্তবায়ন স্থগিত করছে।

কম্বোডিয়ার থিঙ্কট্যাঙ্ক ফিউচার ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ভিরাক ওউ আল-জাজিরাকে বলেন, চুক্তিটি কার্যত ‘চাপের মুখে’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি ছিল মুখ্য বিষয়।

থাই সামরিক নেতৃত্ব দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভিরাক ওউ বলেন, থাই সামরিক নেতৃত্ব ‘ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে’ খুশি হয়নি। তাঁর মতে, আসিয়ানের পর্যবেক্ষকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং দুই দেশের জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ আরও দীর্ঘ ও গভীর হতে পারে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।’

ট্রাম্প যেসব যুদ্ধ ‘বন্ধ’ করার দাবি করেন, সেগুলোর বাস্তবতা কী

ট্রাম্প অনেকগুলো সংঘাত বা যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে—থাই-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাত, রুয়ান্ডা-ডিআরসি সংঘর্ষ, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত, মিসর-ইথিওপিয়া উত্তেজনা ও সার্বিয়া-কসোভো বিরোধ। এগুলোর কিছুতে ট্রাম্প সরাসরি জড়িত ছিলেন, কিছুতে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত আর কিছু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাব স্বীকার করে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এতগুলো যুদ্ধ থামিয়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এসব যুদ্ধের কোনোটিই থামেনি, বরং চলছে।

ইসরায়েল-গাজা ও ইরান যুদ্ধ এখনো চলছে

ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি করলেও ইসরায়েলে তাদের অস্ত্র সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য স্বীকার করেন, তিনি আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ইসরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বেশি চাপ দিয়েছেন।

গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ সময় ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বিজ্ঞানী ও আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। পরে তা শেষ হয় ট্রাম্পের চাপে।

কিন্তু এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এরপর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে কার কৃতিত্ব

মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান আকাশযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা চার দিনের এই সংঘাতে তারা একে অন্যের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারত দাবি করে—তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গি আস্তানায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, ভারতের হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

চার দিনের লড়াইয়ের পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করলেও ভারত বলেছে, ট্রাম্প কোনো ভূমিকাই রাখেননি।

কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাত বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা

ট্রাম্প ছাড়াও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও চীনা আলোচক দল এই চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এখন পর্যন্ত কেবল কম্বোডিয়াই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ নেই, কিন্তু উত্তেজনা আছে

সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা বহুদিনের। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এক চুক্তি হয়। উত্তেজনা বজায় থাকলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দুই দেশ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ায়নি।

মিসর-ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনা

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মিসর-ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো যুদ্ধেই জড়ায়নি। মূল উত্তেজনা ছিল নীল নদের ওপর নির্মিত ইথিওপিয়ার বিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধকে ঘিরে।

রুয়ান্ডা-ডিআরসি শান্তিচুক্তি হলেও উত্তেজনা স্থায়ী

জুন মাসে রুয়ান্ডা-ডিআরসির মধ্যে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু উত্তেজনা এখনো তীব্র। ২ ডিসেম্বর ডিআরসি অভিযোগ করেছে, রুয়ান্ডা চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তি হলেও দেশগুলোর নাম গুলিয়ে ফেলেন ট্রাম্প

গত আগস্টে হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশ ১৯৯১ সাল থেকে চলমান ঘন ঘন সংঘাত বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে পরে ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসংগত। কারণ, চুক্তি হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে আর ট্রাম্প বলেন, আজারবাইজান ও আলবেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন!

সমালোচকদের মতে, ট্রাম্প অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্থায়ী সমাধান করেছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। কসোভো-সার্বিয়া, মিসর-ইথিওপিয়া কিংবা রুয়ান্ডা-কঙ্গোর মতো জায়গায় এখনো গভীর সমস্যা রয়ে গেছে। ইউক্রেনের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেও এই যুদ্ধ বন্ধে এখনো কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

গোপন চুক্তির আওতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য মিত্রশক্তি—যেমন ইতালি ও রাশিয়াও তুরস্কের কিছু অংশের ওপর নিজেদের দাবি জানিয়েছিল। রুশদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল শাসন করা এবং একসময়ের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মহান রাজধানীতে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করা।

০৯ এপ্রিল ২০২৫

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগে

মামদানির হুমকির তোয়াক্কা না করে ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সফরের ঘোষণা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যেকোনো সময় তিনি নিউইয়র্ক সফর করতেন পারেন বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে—আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিটি মেয়রের কি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সময়টা ২০১৯ সালের বসন্তকাল। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী তখন রুশ বিমানবাহিনীর মদদে ইদলিবের দিকে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এক জরুরি অবস্থা। সে সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ইদলিবের একেবারে কেন্দ্রে এক নিরাপদ আস্তানায় তাঁর দলবল ও কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তাসহ বিদেশি অতিথির সঙ্গে বসেছিলেন।

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।’

জোলানি জানান, সেই স্বপ্ন ছিল এক শুভ লক্ষণ, তাঁর ভবিতব্য সম্পর্কে এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত। তিনি মনে করতেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কঠিন হলেও শেষমেশ জেতা সম্ভব। তাঁর ঘনিষ্ঠরা—যাদের মধ্যে সালাফি মতাদর্শের লোকজনও ছিলেন—তাঁরা বলতেন জোলানি সত্যি সত্যি ওই স্বপ্নে বিশ্বাস রাখতেন।

সেই রাতের পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। জোলানি তাঁর ছদ্মনাম বর্জন করেছেন এবং এখন তিনি সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট—সেই ‘আমির’, যার স্বপ্ন তিনি একদিন দেখেছিলেন। এখন তিনি তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ আল-শারা ব্যবহার করেন। ৪৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দ্রুতই নিজেকে ‘জিহাদি সন্ত্রাসবাদী’ থেকে রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করেছেন।

তাঁর এই পরিবর্তন সত্যিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। কারণ, ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আল-কায়েদার মতো জিহাদি গোষ্ঠীগুলোতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। আসাদ পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শারা এখন সেই সব বিশ্ব নেতাদের উষ্ণ আলিঙ্গন দিচ্ছেন, যাদের তিনি একসময় এড়িয়ে চলতেন।

তিনি এখন জনসমক্ষে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দেন। দাড়ি ছেঁটেছেন, পাগড়ি–জোব্বা ছেড়ে স্যুট-টাই ধরেছেন। আর এই সবকিছু করতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন স্পষ্টতই ইসলামপন্থী প্রভাবমুক্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

তুর্কি ও আঞ্চলিক কর্তাব্যক্তিরা, সিরীয় সূত্র, বিশেষজ্ঞরা, এমনকি সিরিয়ার সরকারের অভ্যন্তরীণ লোকেরাও বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন ইদলিবের শাসনকালের সময়ই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। সে সময় সিরিয়ায় ইদলিব ছিল এক ‘প্রোটো-স্টেট’ বা প্রাক-রাষ্ট্র, যা শারার ব্যক্তিত্বকেই পাল্টে দিয়েছিল। আল–শারা যখন এইচটিএস–এর নেতা ছিলেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করা এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁর এই রূপান্তরের পেছনে তুরস্কের এক বাস্তব ভূমিকা ছিল।’

প্রথম যোগাযোগ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, শারার পরিবর্তনের নিজস্ব কারণ ছিল। তাঁকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হতো এবং তিনি তুরস্কের ওপর ভরসা করতেন। কারণ তিনি এমন এক ভূখণ্ডে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আঙ্কারাই ছিল তাঁর একমাত্র লাইফলাইন।

তুরস্কের সঙ্গে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শুরু হয় তাঁর গোষ্ঠী—তখন জাবহাত ফাতাহ আল-শাম নামে পরিচিত ছিল—২০১৭ সালে ইদলিবের বাব আল-হাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করার পর। এই ফটকটি ছিল জাতিসংঘের মানবিক সাহায্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। তুরস্ক ক্রসিংটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে শারা এটি পরিচালনার জন্য বেসামরিক প্রশাসন তৈরি করেন। এর ফলে তাঁর গোষ্ঠী ফাঁড়ির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যায়।

তবে তুরস্ক তখনো আল–শারার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আহরার আল-শাম ও নুরেদ্দিন জঙ্গির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করছিল। শারা শেষমেশ ইদলিবের প্রধান শক্তিতে পরিণত হলে আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। তুরস্কের নিরাপত্তা বিভাগের যে দলটি আগে সিরিয়ার বিষয়াদি দেখত এবং শারার বিরোধিতা করত, তিনি ক্ষমতা সুসংহত করার পর ধীরে ধীরে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তুরস্কের শারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আরও কারণ ছিল। আস্তানা প্রক্রিয়ার অধীনে ইদলিবের আশপাশে পর্যবেক্ষণ পোস্ট বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুরস্ককে। যার জন্য এইচটিএস-এর সঙ্গে একটি কার্যপ্রণালী তৈরি করা জরুরি ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত এক তুর্কি নিরাপত্তা সূত্র বলেন, ‘শারা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্কের এই বার্তা মেনে নিলেন যে, শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর আধিপত্যে ইদলিবের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এভাবেই হায়াত তাহরির আল-শাম-এর জন্ম হলো।’

২০১৭ সালে গঠিত এইচটিএস কিছু সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনে এবং আরও সিরিয়া কেন্দ্রিক পরিচয় গ্রহণ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে একটি পরিষদ তৈরি করে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা করা বা বিরোধিতা করার জন্য গোষ্ঠীটি আরও বৈধতা ও নমনীয়তা পেয়ে যায়।

তার কিছু পরেই ইদলিবের জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন বা তথাকথিত স্যালভেশন গভর্নমেন্ট বা মুক্তি সরকার গঠিত হয়। তুরস্ক বিশ্বাস করত, একটি বেসামরিক এবং শাসনকেন্দ্রিক কাঠামো বৈধতার সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে। ওই সময়ে এক বৈঠকে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘যদি আমরা এটি এইভাবে স্থাপন করি, তবে এটিকে আমরা সিরীয় বিপ্লবেরই ধারাবাহিকতা, একটি প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম এবং সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার ঢাল হিসেবে তুলে ধরতে পারব।’ আরেক নিরাপত্তা সূত্র যোগ করেন, ‘তুরস্ক এই স্যালভেশন গভর্নমেন্টকে একটি মডেল হিসেবে সমর্থন করেছিল।’

নতুন কৌশল

থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) সিনিয়র অ্যাডভাইজর দারিন খলিফা জানান, শারার মন খুলে কথা বলার সিদ্ধান্ত এবং তুরস্কের এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ, দুটোই একই সময়ে ঘটেছিল। কারণ উভয় পক্ষই একটি নতুন কৌশল খুঁজছিল।

তিনি বলেন, ‘তিনি তুরস্কের সেনা মোতায়েন সম্পর্কে তাঁর বার্তা পাল্টাতে শুরু করলেন এবং সুর নরম করলেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি তুরস্ককে সংকেত দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর সাহায্য দরকার ছিল।’ খলিফা আরও বলেন, শারা বুঝতে পারছিলেন, তুরস্ক কৌশল পরিবর্তন করছে এবং আঙ্কারা ও মস্কোর ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি সম্ভবত টিকবে না।

ট্রান্সফর্মড বাই দ্য পিপল: হায়াত তাহরির আল-শাম’স’ রোড টু পাওয়ার ইন সিরিয়ার সহ–লেখক জেরোম ড্রেভন বলেন, ‘যখন আমরা তুরস্কের কথা বলি, তখন গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনীর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।’ ড্রেভন আরও বলেন, তুরস্কের ‘সেনা ও আমলাতন্ত্র কখনোই এইচএসসি–কে পছন্দ করত না এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবেই গণ্য করত, তাদের সদস্যদের গ্রেপ্তারও করত। শুধুমাত্র গোয়েন্দা শাখাই এইচটিএস-এর সঙ্গে কার্যত লেনদেন করত।’

ড্রেভনের মতে, উভয় পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তুরস্ক চাইত ইদলিব সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, যাতে আরেকটি বিশাল শরণার্থী ঢেউ তুরস্কে না ঢোকে। এই অঞ্চলে প্রায় ১৯ লাখ লোকের বাস, যা তুরস্ককে অস্থিতিশীল করতে পারত। আঙ্কারা বিদেশি যোদ্ধাদের কাছ থেকে আসা হুমকি কমাতেও চাইত। ড্রেভন বলেন, ‘তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।’

২০২০ সালের গোড়ার দিকে যখন সিরিয়া সরকারি বাহিনী—যারা ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া ও রুশ বিমানবাহিনীর সমর্থন পাচ্ছিল—নতুন করে আক্রমণ শুরু করল, তখন আরও একটি শরণার্থী প্রবাহ ঠেকাতে তুরস্ককে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হলো। আঙ্কারা সিরীয় সরকারের শত শত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল এবং পুরো প্রদেশে ১২ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করল। যার ফলে এইচটিএস-এর সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলো।

এই মিথস্ক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে এইচটিএস-এর প্রকৃতি পাল্টে দিল। ড্রেভন বলেন, ‘তুরস্কের প্রভাব ছিল পরোক্ষ, কিন্তু ক্ষমতাশালী। যতবারই রাশিয়া নতুন দাবি করত—যেমন ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া বা যৌথ টহল আয়োজন করা, এইচটিএস-কে তা মেনে চলতে হতো, যদিও তারা অনিচ্ছুক ছিল।’

এইচটিএস-এর মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের ছাড় দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল, যার ফলে শারাকে তাদের কোণঠাসা করতে বা সরিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়। ড্রেভন যোগ করেন, ‘এইচটিএস-কে পরিবর্তিত হতে হয়েছিল এবং সেই সব উগ্রপন্থীদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল, যারা এই ধরনের আপস মানতে নারাজ ছিল। তুরস্কের এই যোগাযোগেরই প্রধান প্রভাব ছিল এটি।’

জিহাদিদের মধ্যে ভাঙন এবং তুরস্কের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা

গত বছরের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর, এক জ্যেষ্ঠ তুর্কি কর্মকর্তা জানান আঙ্কারা ‘যোগাযোগের মাধ্যমে’ এইচটিএস-কে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের ফেলো এবং দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ওমর ওজকিলজিক এই কৌশলকে ‘যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি জিহাদি সংগঠন, যাকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বৈধ সত্তা হয়ে উঠল।’

এইচটিএস দলচ্যুত হুররাস আল-দিন গোষ্ঠীকে নিশানা করতে শুরু করলে তুরস্ক–শারার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই অংশটি শারার দল ছাড়ার পরও আল-কায়েদার প্রতি অনুগত ছিল। ওজকিলজিক বলেন, ‘হুররাস আল-দিনের সঙ্গে সংঘাতের পর শারা তুরস্কের প্রতি আরও বেশি সাড়া দিতে শুরু করেন। এটি প্রমাণ করে যে, এইচটিএস সত্যি সত্যি আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।’ ওজকিলজিক আরও যোগ করেন, তুরস্ক এই বিভাজন বুঝতে পারে এবং ইদলিবের রক্ষণশীল মতবাদীদের থেকে বাস্তববাদীদের আলাদা করার জন্য একটি নীতি তৈরি করে।

সময় গড়াতে থাকলে, শারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়বানিকে তুরস্কের নীরব সমর্থনে সে দেশে প্রবেশ ও বহির্গমন এবং সেখানে বিদেশি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তুর্কি সরকারের ভেতরের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, আঙ্কারা হুররাস আল-দিন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করেছিল। এরপর, মার্কিন বাহিনী গোষ্ঠীটির জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তু করে। যদিও ড্রেভন এই দাবি মানতে নারাজ।

দারিন খলিফা জোর দিয়ে বলেন, এইচটিএস জনসমক্ষে নিজেদের কীভাবে তুলে ধরছে, সে বিষয়ে তুরস্ক গভীরভাবে মনোযোগী ছিল। তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি সংযম ও সহনশীলতার উৎসাহ দিত। তিনি বলেন, আল–শারার গোষ্ঠীর ওপর এবং সিরিয়ায় ‘অন্য যে কারও চেয়ে তুরস্কের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আঙ্কারার জন্য এটা জরুরি ছিল যে, এইচটিএস খ্রিষ্টানদের মতো সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে এবং কঠোর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলবে। তুরস্ক একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিচ্ছে—এটা দেখাতে চায়নি।’

এই সুযোগগুলো উপলব্ধি করে শারা তাঁর বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নমনীয় থেকেছেন—বলে জানান এক সিরীয় সূত্র। এই সূত্র আল–শারাকে বছরের পর বছর অনুসরণ করেছেন। সূত্রটি বলেছে, ‘ইদলিবের ভেতরে বিরোধীদের প্রতি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তুরস্কের মাধ্যমে স্যালভেশন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে তিন-চার বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিমের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।’

পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা

২০২০ সালের মধ্যে শারা নিজেকে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে তুলে ধরেন। দাবি করেন, তিনি স্যালভেশন গভর্নমেন্টের কেবলই ‘একজন সেবক।’ ওই বছরের শেষে তিনি তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি করেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তারা মানবিক সাহায্যের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন।

ওই সময় একজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা কথা বলতে পারছে।’ এই যোগাযোগগুলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্লেষকেরা ইদলিবের প্রশাসনের সঙ্গে আসাদ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অবনতিশীল অবস্থার তুলনা করে শাসনকেন্দ্রিক রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করলেন। গবেষকেরা তুরস্কের মাধ্যমে ইদলিব সফর করলেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ল। ২০২১ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিবিএস ফ্রন্টলাইনকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এই প্রথম তাঁকে বেসামরিক পোশাকে দেখা গেল, যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

ড্রেভনের মতে, তুরস্ক এই বিশেষজ্ঞ সফর বা পিবিএস সাক্ষাৎকার আয়োজন করেনি, কিন্তু এগুলো ঘটতে দিয়েছে। তিনি বললেন, ‘এই বিষয়টি এই ধারণা ভুল প্রমাণ করতে সাহায্য করল যে—এইচটিএস কেবলই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী এক আল-কায়েদা সহযোগী। আঙ্কারা এর ওপর কড়া নজর রাখেনি, কিন্তু তারা এই যোগাযোগের সুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিল।’

২০১৯ সালে ইদলিবে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া প্রথম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন দারিন খলিফা। তিনি জানান, ক্রাইসিস গ্রুপের হয়ে তাঁর রিপোর্ট করার সময় তুর্কি সরকারের কেউই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। পরে কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, শারার ওপর তাঁদের প্রভাব তাঁকে একজন জিহাদি কমান্ডার থেকে ইদলিবের সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

ওজকিলজিক জানান, ইদলিব সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এইচটিএস ছোটখাটো কার্যক্ষম রাষ্ট্র গড়া শুরু করে। তারা শহরাঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিতাড়িত করে, পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে, কর সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন জানায়। তিনি একে গোষ্ঠীটির রূপান্তরের মূল ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘একবার প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর, প্রদেশে টাকা ঢুকতে শুরু করল।’

এক জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক কর্মকর্তা মনে করেন, এক তুর্কি দূত শারাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘আপনি দেখতে সুপুরুষ। যদি আপনি মরতে চান, তবে একজন সুদর্শন শহীদ হবেন, কিন্তু যদি আপনি বাঁচতে চান, তবে আপনি সিরিয়ার শাসক হতে পারেন।’ ড্রেভন উল্লেখ করেন, শারা তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যত বেশি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তত বেশি প্রকাশ্যে তাঁর বাস্তববাদী দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। তিনি বললেন, ‘তিনি এমন একজন ইসলামপন্থী, যিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা আছে, কিন্তু তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ নেই। তিনি ভাবনার চেয়ে কাজের মানুষ বেশি।’

মনঃসংযোগ হারানো রাশিয়া

২০২২ সালের মধ্যে, তুরস্ক এবং শারা উভয়েই এক নতুন মোড়ে পৌঁছায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সিরিয়ায় মস্কোর সামরিক উপস্থিতি দ্রুত কমে যায়, যা ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনে। ওই বছরের শেষে, সারমিনের একটি বাড়িতে কথোপকথনের সময় শারা নাকি বলেছিলেন, ‘সমস্ত জট খোলার আগে অল্প সময় বাকি আছে। বিপ্লব আবার ২০১৫ সালের আগের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবে।’

এবং ঘটনাগুলো সেইভাবেই ঘটতে থাকল বলেই মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই তুরস্ক ইদলিবের এইচটিএস-এর নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত সামরিক একাডেমিতে বিনিয়োগ করেছিল। বই অনুবাদ করা হয়েছিল, প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। এই একাডেমি আফগানিস্তান, মালি ও চেচনিয়ার যোদ্ধাদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং দারুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, উত্তর সিরিয়ার তুরস্ক-সমর্থিত বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর তখনো কোনো সামরিক স্কুল ছিল না, যদিও তারা ২০২৩ সালের মধ্যে একটি স্থাপন করে।

এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, তারা কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তাঁরা শারা ও এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জোনাথন পাওয়েলের একটি ভূমিকা তৈরি হয়—তিনি তখন সংঘাত সমাধান এনজিও ‘ইন্টারমিডিয়েট’-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পাওয়েল এখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। পাওয়েল ২০২৩ সালে গোষ্ঠীটিকে সংস্কারে সাহায্য করার জন্য সফর ও কর্মশালার আয়োজন করেন। সিরিয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড গত বছর একটি নীতি মঞ্চে এই যোগাযোগের কথা নিশ্চিত করেছিলেন।

এইচটিএস তাদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে থাকলে, শারা অতিরিক্ত ভূখণ্ড দখলের জন্য নতুন আক্রমণ শুরু করার অনুমতি চেয়ে আঙ্কারার ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। কয়েক মাস ধরে তুর্কি কর্মকর্তারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সতর্ক করে দেন যে এমন পদক্ষেপ রাশিয়াকে উসকে দেবে এবং আরও একটি মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ওজকিলজিক বললেন, দামেস্কের সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবং রুশ কর্মকর্তারা যখন প্রতিকূল বিবৃতি দিতে শুরু করলেন, তখন তুরস্ক অবশেষে তাদের ভেটো তুলে নেয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সিরিয়ার জন্য রাশিয়ার বিশেষ দূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেন্তিয়েভ বলেন, তুরস্কের উচিত সিরিয়ায় ‘দখলদার শক্তি হিসেবে কাজ করা বন্ধ করা।’ তিনি যোগ করেন, ‘আঙ্কারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের গ্যারান্টি না দিলে দামেস্কের পক্ষে সংলাপে যুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।’

পরবর্তী আস্তানা বৈঠক পরিস্থিতি উন্নত করেনি। রাশিয়া তুর্কি বাহিনীর প্রত্যাহারের সময়সীমা দাবি করে, যা আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করে। ওজকিলজিক বলেন, ‘তখন তুরস্কের ধারণা ছিল, এইচটিএস আলেপ্পোর পশ্চিম গ্রাম্য এলাকা দখল করে শহরের দিকে পৌঁছানোর জন্য আক্রমণ শুরু করতে পারে। কেউই সেই অভিযানের বিদ্যুৎ-গতি আশা করেনি। অথচ বাস্তবে, একের পর এক শহর শারার বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল।’

সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক সিরীয় সূত্র শারার উল্লাস সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, ‘আলেপ্পো অপারেশন যখন বিপ্লবকে আবার জাগিয়ে তুলল, কাপ্তান আল-জাবাল এবং তারপর একের পর এক আশপাশের গ্রাম দখল হওয়ায় শারা অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। কমান্ড সেন্টার থেকে আলেপ্পোর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোর সঙ্গে শারা নিজে কথা রেডিওতে কথা বলছিলেন। একসময় পশ্চিম ফ্রন্টে অভিযান আটকে যায়, কিন্তু যোদ্ধারা একটি পুরোনো পানির সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আলেপ্পোর পতন হলো। শারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর তাঁর বাহিনী দক্ষিণে মোড় নিল। যখন হামা পতন হলো, তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিপ্লব জয়ী হবে।’

ওই সূত্র আরও বলেন, ‘কমান্ড সেন্টারে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুই হাত ওপরে তুললেন এবং আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, “সাক্ষী হও, ওহে দামেস্কবাসী! এখানেই ইতিহাস লেখা হচ্ছে! তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন, তারা পরে বললেন যে এটাই ছিল প্রথমবার, যখন তাঁরা তাঁকে এতটা আবেগপ্রবণ হতে দেখেছেন।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ–সম্পাদক আব্দুর রহমান

সময়টা ২০১৯ সালের বসন্তকাল। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী তখন রুশ বিমানবাহিনীর মদদে ইদলিবের দিকে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এক জরুরি অবস্থা। সে সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ইদলিবের একেবারে কেন্দ্রে এক নিরাপদ আস্তানায় তাঁর দলবল ও কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তাসহ বিদেশি অতিথির সঙ্গে বসেছিলেন।

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।’

জোলানি জানান, সেই স্বপ্ন ছিল এক শুভ লক্ষণ, তাঁর ভবিতব্য সম্পর্কে এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত। তিনি মনে করতেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কঠিন হলেও শেষমেশ জেতা সম্ভব। তাঁর ঘনিষ্ঠরা—যাদের মধ্যে সালাফি মতাদর্শের লোকজনও ছিলেন—তাঁরা বলতেন জোলানি সত্যি সত্যি ওই স্বপ্নে বিশ্বাস রাখতেন।

সেই রাতের পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। জোলানি তাঁর ছদ্মনাম বর্জন করেছেন এবং এখন তিনি সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট—সেই ‘আমির’, যার স্বপ্ন তিনি একদিন দেখেছিলেন। এখন তিনি তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ আল-শারা ব্যবহার করেন। ৪৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দ্রুতই নিজেকে ‘জিহাদি সন্ত্রাসবাদী’ থেকে রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করেছেন।

তাঁর এই পরিবর্তন সত্যিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। কারণ, ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আল-কায়েদার মতো জিহাদি গোষ্ঠীগুলোতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। আসাদ পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শারা এখন সেই সব বিশ্ব নেতাদের উষ্ণ আলিঙ্গন দিচ্ছেন, যাদের তিনি একসময় এড়িয়ে চলতেন।

তিনি এখন জনসমক্ষে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দেন। দাড়ি ছেঁটেছেন, পাগড়ি–জোব্বা ছেড়ে স্যুট-টাই ধরেছেন। আর এই সবকিছু করতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন স্পষ্টতই ইসলামপন্থী প্রভাবমুক্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

তুর্কি ও আঞ্চলিক কর্তাব্যক্তিরা, সিরীয় সূত্র, বিশেষজ্ঞরা, এমনকি সিরিয়ার সরকারের অভ্যন্তরীণ লোকেরাও বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন ইদলিবের শাসনকালের সময়ই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। সে সময় সিরিয়ায় ইদলিব ছিল এক ‘প্রোটো-স্টেট’ বা প্রাক-রাষ্ট্র, যা শারার ব্যক্তিত্বকেই পাল্টে দিয়েছিল। আল–শারা যখন এইচটিএস–এর নেতা ছিলেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করা এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁর এই রূপান্তরের পেছনে তুরস্কের এক বাস্তব ভূমিকা ছিল।’

প্রথম যোগাযোগ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, শারার পরিবর্তনের নিজস্ব কারণ ছিল। তাঁকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হতো এবং তিনি তুরস্কের ওপর ভরসা করতেন। কারণ তিনি এমন এক ভূখণ্ডে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আঙ্কারাই ছিল তাঁর একমাত্র লাইফলাইন।

তুরস্কের সঙ্গে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শুরু হয় তাঁর গোষ্ঠী—তখন জাবহাত ফাতাহ আল-শাম নামে পরিচিত ছিল—২০১৭ সালে ইদলিবের বাব আল-হাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করার পর। এই ফটকটি ছিল জাতিসংঘের মানবিক সাহায্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। তুরস্ক ক্রসিংটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে শারা এটি পরিচালনার জন্য বেসামরিক প্রশাসন তৈরি করেন। এর ফলে তাঁর গোষ্ঠী ফাঁড়ির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যায়।

তবে তুরস্ক তখনো আল–শারার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আহরার আল-শাম ও নুরেদ্দিন জঙ্গির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করছিল। শারা শেষমেশ ইদলিবের প্রধান শক্তিতে পরিণত হলে আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। তুরস্কের নিরাপত্তা বিভাগের যে দলটি আগে সিরিয়ার বিষয়াদি দেখত এবং শারার বিরোধিতা করত, তিনি ক্ষমতা সুসংহত করার পর ধীরে ধীরে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তুরস্কের শারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আরও কারণ ছিল। আস্তানা প্রক্রিয়ার অধীনে ইদলিবের আশপাশে পর্যবেক্ষণ পোস্ট বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুরস্ককে। যার জন্য এইচটিএস-এর সঙ্গে একটি কার্যপ্রণালী তৈরি করা জরুরি ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত এক তুর্কি নিরাপত্তা সূত্র বলেন, ‘শারা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্কের এই বার্তা মেনে নিলেন যে, শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর আধিপত্যে ইদলিবের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এভাবেই হায়াত তাহরির আল-শাম-এর জন্ম হলো।’

২০১৭ সালে গঠিত এইচটিএস কিছু সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনে এবং আরও সিরিয়া কেন্দ্রিক পরিচয় গ্রহণ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে একটি পরিষদ তৈরি করে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা করা বা বিরোধিতা করার জন্য গোষ্ঠীটি আরও বৈধতা ও নমনীয়তা পেয়ে যায়।

তার কিছু পরেই ইদলিবের জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন বা তথাকথিত স্যালভেশন গভর্নমেন্ট বা মুক্তি সরকার গঠিত হয়। তুরস্ক বিশ্বাস করত, একটি বেসামরিক এবং শাসনকেন্দ্রিক কাঠামো বৈধতার সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে। ওই সময়ে এক বৈঠকে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘যদি আমরা এটি এইভাবে স্থাপন করি, তবে এটিকে আমরা সিরীয় বিপ্লবেরই ধারাবাহিকতা, একটি প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম এবং সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার ঢাল হিসেবে তুলে ধরতে পারব।’ আরেক নিরাপত্তা সূত্র যোগ করেন, ‘তুরস্ক এই স্যালভেশন গভর্নমেন্টকে একটি মডেল হিসেবে সমর্থন করেছিল।’

নতুন কৌশল

থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) সিনিয়র অ্যাডভাইজর দারিন খলিফা জানান, শারার মন খুলে কথা বলার সিদ্ধান্ত এবং তুরস্কের এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ, দুটোই একই সময়ে ঘটেছিল। কারণ উভয় পক্ষই একটি নতুন কৌশল খুঁজছিল।

তিনি বলেন, ‘তিনি তুরস্কের সেনা মোতায়েন সম্পর্কে তাঁর বার্তা পাল্টাতে শুরু করলেন এবং সুর নরম করলেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি তুরস্ককে সংকেত দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর সাহায্য দরকার ছিল।’ খলিফা আরও বলেন, শারা বুঝতে পারছিলেন, তুরস্ক কৌশল পরিবর্তন করছে এবং আঙ্কারা ও মস্কোর ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি সম্ভবত টিকবে না।

ট্রান্সফর্মড বাই দ্য পিপল: হায়াত তাহরির আল-শাম’স’ রোড টু পাওয়ার ইন সিরিয়ার সহ–লেখক জেরোম ড্রেভন বলেন, ‘যখন আমরা তুরস্কের কথা বলি, তখন গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনীর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।’ ড্রেভন আরও বলেন, তুরস্কের ‘সেনা ও আমলাতন্ত্র কখনোই এইচএসসি–কে পছন্দ করত না এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবেই গণ্য করত, তাদের সদস্যদের গ্রেপ্তারও করত। শুধুমাত্র গোয়েন্দা শাখাই এইচটিএস-এর সঙ্গে কার্যত লেনদেন করত।’

ড্রেভনের মতে, উভয় পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তুরস্ক চাইত ইদলিব সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, যাতে আরেকটি বিশাল শরণার্থী ঢেউ তুরস্কে না ঢোকে। এই অঞ্চলে প্রায় ১৯ লাখ লোকের বাস, যা তুরস্ককে অস্থিতিশীল করতে পারত। আঙ্কারা বিদেশি যোদ্ধাদের কাছ থেকে আসা হুমকি কমাতেও চাইত। ড্রেভন বলেন, ‘তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।’

২০২০ সালের গোড়ার দিকে যখন সিরিয়া সরকারি বাহিনী—যারা ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া ও রুশ বিমানবাহিনীর সমর্থন পাচ্ছিল—নতুন করে আক্রমণ শুরু করল, তখন আরও একটি শরণার্থী প্রবাহ ঠেকাতে তুরস্ককে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হলো। আঙ্কারা সিরীয় সরকারের শত শত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল এবং পুরো প্রদেশে ১২ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করল। যার ফলে এইচটিএস-এর সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলো।

এই মিথস্ক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে এইচটিএস-এর প্রকৃতি পাল্টে দিল। ড্রেভন বলেন, ‘তুরস্কের প্রভাব ছিল পরোক্ষ, কিন্তু ক্ষমতাশালী। যতবারই রাশিয়া নতুন দাবি করত—যেমন ভারী অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া বা যৌথ টহল আয়োজন করা, এইচটিএস-কে তা মেনে চলতে হতো, যদিও তারা অনিচ্ছুক ছিল।’

এইচটিএস-এর মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের ছাড় দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল, যার ফলে শারাকে তাদের কোণঠাসা করতে বা সরিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়। ড্রেভন যোগ করেন, ‘এইচটিএস-কে পরিবর্তিত হতে হয়েছিল এবং সেই সব উগ্রপন্থীদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল, যারা এই ধরনের আপস মানতে নারাজ ছিল। তুরস্কের এই যোগাযোগেরই প্রধান প্রভাব ছিল এটি।’

জিহাদিদের মধ্যে ভাঙন এবং তুরস্কের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা

গত বছরের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর, এক জ্যেষ্ঠ তুর্কি কর্মকর্তা জানান আঙ্কারা ‘যোগাযোগের মাধ্যমে’ এইচটিএস-কে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। থিংক ট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের ফেলো এবং দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ওমর ওজকিলজিক এই কৌশলকে ‘যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি জিহাদি সংগঠন, যাকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বৈধ সত্তা হয়ে উঠল।’

এইচটিএস দলচ্যুত হুররাস আল-দিন গোষ্ঠীকে নিশানা করতে শুরু করলে তুরস্ক–শারার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই অংশটি শারার দল ছাড়ার পরও আল-কায়েদার প্রতি অনুগত ছিল। ওজকিলজিক বলেন, ‘হুররাস আল-দিনের সঙ্গে সংঘাতের পর শারা তুরস্কের প্রতি আরও বেশি সাড়া দিতে শুরু করেন। এটি প্রমাণ করে যে, এইচটিএস সত্যি সত্যি আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।’ ওজকিলজিক আরও যোগ করেন, তুরস্ক এই বিভাজন বুঝতে পারে এবং ইদলিবের রক্ষণশীল মতবাদীদের থেকে বাস্তববাদীদের আলাদা করার জন্য একটি নীতি তৈরি করে।

সময় গড়াতে থাকলে, শারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়বানিকে তুরস্কের নীরব সমর্থনে সে দেশে প্রবেশ ও বহির্গমন এবং সেখানে বিদেশি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তুর্কি সরকারের ভেতরের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, আঙ্কারা হুররাস আল-দিন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করেছিল। এরপর, মার্কিন বাহিনী গোষ্ঠীটির জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তু করে। যদিও ড্রেভন এই দাবি মানতে নারাজ।

দারিন খলিফা জোর দিয়ে বলেন, এইচটিএস জনসমক্ষে নিজেদের কীভাবে তুলে ধরছে, সে বিষয়ে তুরস্ক গভীরভাবে মনোযোগী ছিল। তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি সংযম ও সহনশীলতার উৎসাহ দিত। তিনি বলেন, আল–শারার গোষ্ঠীর ওপর এবং সিরিয়ায় ‘অন্য যে কারও চেয়ে তুরস্কের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আঙ্কারার জন্য এটা জরুরি ছিল যে, এইচটিএস খ্রিষ্টানদের মতো সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে এবং কঠোর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলবে। তুরস্ক একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিচ্ছে—এটা দেখাতে চায়নি।’

এই সুযোগগুলো উপলব্ধি করে শারা তাঁর বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নমনীয় থেকেছেন—বলে জানান এক সিরীয় সূত্র। এই সূত্র আল–শারাকে বছরের পর বছর অনুসরণ করেছেন। সূত্রটি বলেছে, ‘ইদলিবের ভেতরে বিরোধীদের প্রতি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তুরস্কের মাধ্যমে স্যালভেশন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে তিন-চার বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিমের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।’

পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা

২০২০ সালের মধ্যে শারা নিজেকে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে তুলে ধরেন। দাবি করেন, তিনি স্যালভেশন গভর্নমেন্টের কেবলই ‘একজন সেবক।’ ওই বছরের শেষে তিনি তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি করেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তারা মানবিক সাহায্যের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন।

ওই সময় একজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা কথা বলতে পারছে।’ এই যোগাযোগগুলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্লেষকেরা ইদলিবের প্রশাসনের সঙ্গে আসাদ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অবনতিশীল অবস্থার তুলনা করে শাসনকেন্দ্রিক রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করলেন। গবেষকেরা তুরস্কের মাধ্যমে ইদলিব সফর করলেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ল। ২০২১ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিবিএস ফ্রন্টলাইনকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এই প্রথম তাঁকে বেসামরিক পোশাকে দেখা গেল, যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

ড্রেভনের মতে, তুরস্ক এই বিশেষজ্ঞ সফর বা পিবিএস সাক্ষাৎকার আয়োজন করেনি, কিন্তু এগুলো ঘটতে দিয়েছে। তিনি বললেন, ‘এই বিষয়টি এই ধারণা ভুল প্রমাণ করতে সাহায্য করল যে—এইচটিএস কেবলই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী এক আল-কায়েদা সহযোগী। আঙ্কারা এর ওপর কড়া নজর রাখেনি, কিন্তু তারা এই যোগাযোগের সুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিল।’

২০১৯ সালে ইদলিবে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া প্রথম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন দারিন খলিফা। তিনি জানান, ক্রাইসিস গ্রুপের হয়ে তাঁর রিপোর্ট করার সময় তুর্কি সরকারের কেউই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। পরে কয়েকজন তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, শারার ওপর তাঁদের প্রভাব তাঁকে একজন জিহাদি কমান্ডার থেকে ইদলিবের সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

ওজকিলজিক জানান, ইদলিব সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এইচটিএস ছোটখাটো কার্যক্ষম রাষ্ট্র গড়া শুরু করে। তারা শহরাঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিতাড়িত করে, পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে, কর সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন জানায়। তিনি একে গোষ্ঠীটির রূপান্তরের মূল ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘একবার প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর, প্রদেশে টাকা ঢুকতে শুরু করল।’

এক জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক কর্মকর্তা মনে করেন, এক তুর্কি দূত শারাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘আপনি দেখতে সুপুরুষ। যদি আপনি মরতে চান, তবে একজন সুদর্শন শহীদ হবেন, কিন্তু যদি আপনি বাঁচতে চান, তবে আপনি সিরিয়ার শাসক হতে পারেন।’ ড্রেভন উল্লেখ করেন, শারা তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যত বেশি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তত বেশি প্রকাশ্যে তাঁর বাস্তববাদী দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। তিনি বললেন, ‘তিনি এমন একজন ইসলামপন্থী, যিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা আছে, কিন্তু তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ নেই। তিনি ভাবনার চেয়ে কাজের মানুষ বেশি।’

মনঃসংযোগ হারানো রাশিয়া

২০২২ সালের মধ্যে, তুরস্ক এবং শারা উভয়েই এক নতুন মোড়ে পৌঁছায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সিরিয়ায় মস্কোর সামরিক উপস্থিতি দ্রুত কমে যায়, যা ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনে। ওই বছরের শেষে, সারমিনের একটি বাড়িতে কথোপকথনের সময় শারা নাকি বলেছিলেন, ‘সমস্ত জট খোলার আগে অল্প সময় বাকি আছে। বিপ্লব আবার ২০১৫ সালের আগের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবে।’

এবং ঘটনাগুলো সেইভাবেই ঘটতে থাকল বলেই মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই তুরস্ক ইদলিবের এইচটিএস-এর নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত সামরিক একাডেমিতে বিনিয়োগ করেছিল। বই অনুবাদ করা হয়েছিল, প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। এই একাডেমি আফগানিস্তান, মালি ও চেচনিয়ার যোদ্ধাদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং দারুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, উত্তর সিরিয়ার তুরস্ক-সমর্থিত বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর তখনো কোনো সামরিক স্কুল ছিল না, যদিও তারা ২০২৩ সালের মধ্যে একটি স্থাপন করে।

এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেন, তারা কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তাঁরা শারা ও এইচটিএস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জোনাথন পাওয়েলের একটি ভূমিকা তৈরি হয়—তিনি তখন সংঘাত সমাধান এনজিও ‘ইন্টারমিডিয়েট’-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পাওয়েল এখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। পাওয়েল ২০২৩ সালে গোষ্ঠীটিকে সংস্কারে সাহায্য করার জন্য সফর ও কর্মশালার আয়োজন করেন। সিরিয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড গত বছর একটি নীতি মঞ্চে এই যোগাযোগের কথা নিশ্চিত করেছিলেন।

এইচটিএস তাদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে থাকলে, শারা অতিরিক্ত ভূখণ্ড দখলের জন্য নতুন আক্রমণ শুরু করার অনুমতি চেয়ে আঙ্কারার ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। কয়েক মাস ধরে তুর্কি কর্মকর্তারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সতর্ক করে দেন যে এমন পদক্ষেপ রাশিয়াকে উসকে দেবে এবং আরও একটি মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ওজকিলজিক বললেন, দামেস্কের সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবং রুশ কর্মকর্তারা যখন প্রতিকূল বিবৃতি দিতে শুরু করলেন, তখন তুরস্ক অবশেষে তাদের ভেটো তুলে নেয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সিরিয়ার জন্য রাশিয়ার বিশেষ দূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেন্তিয়েভ বলেন, তুরস্কের উচিত সিরিয়ায় ‘দখলদার শক্তি হিসেবে কাজ করা বন্ধ করা।’ তিনি যোগ করেন, ‘আঙ্কারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের গ্যারান্টি না দিলে দামেস্কের পক্ষে সংলাপে যুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।’

পরবর্তী আস্তানা বৈঠক পরিস্থিতি উন্নত করেনি। রাশিয়া তুর্কি বাহিনীর প্রত্যাহারের সময়সীমা দাবি করে, যা আঙ্কারাকে অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করে। ওজকিলজিক বলেন, ‘তখন তুরস্কের ধারণা ছিল, এইচটিএস আলেপ্পোর পশ্চিম গ্রাম্য এলাকা দখল করে শহরের দিকে পৌঁছানোর জন্য আক্রমণ শুরু করতে পারে। কেউই সেই অভিযানের বিদ্যুৎ-গতি আশা করেনি। অথচ বাস্তবে, একের পর এক শহর শারার বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল।’

সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক সিরীয় সূত্র শারার উল্লাস সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, ‘আলেপ্পো অপারেশন যখন বিপ্লবকে আবার জাগিয়ে তুলল, কাপ্তান আল-জাবাল এবং তারপর একের পর এক আশপাশের গ্রাম দখল হওয়ায় শারা অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। কমান্ড সেন্টার থেকে আলেপ্পোর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোর সঙ্গে শারা নিজে কথা রেডিওতে কথা বলছিলেন। একসময় পশ্চিম ফ্রন্টে অভিযান আটকে যায়, কিন্তু যোদ্ধারা একটি পুরোনো পানির সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আলেপ্পোর পতন হলো। শারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর তাঁর বাহিনী দক্ষিণে মোড় নিল। যখন হামা পতন হলো, তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিপ্লব জয়ী হবে।’

ওই সূত্র আরও বলেন, ‘কমান্ড সেন্টারে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুই হাত ওপরে তুললেন এবং আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, “সাক্ষী হও, ওহে দামেস্কবাসী! এখানেই ইতিহাস লেখা হচ্ছে! তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন, তারা পরে বললেন যে এটাই ছিল প্রথমবার, যখন তাঁরা তাঁকে এতটা আবেগপ্রবণ হতে দেখেছেন।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহ–সম্পাদক আব্দুর রহমান

গোপন চুক্তির আওতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য মিত্রশক্তি—যেমন ইতালি ও রাশিয়াও তুরস্কের কিছু অংশের ওপর নিজেদের দাবি জানিয়েছিল। রুশদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল শাসন করা এবং একসময়ের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মহান রাজধানীতে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করা।

০৯ এপ্রিল ২০২৫

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৭ ঘণ্টা আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগে

মামদানির হুমকির তোয়াক্কা না করে ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সফরের ঘোষণা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যেকোনো সময় তিনি নিউইয়র্ক সফর করতেন পারেন বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে—আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিটি মেয়রের কি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ইউক্রেন ইস্যুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি জার্মানির ফ্রিডরিখ মের্ৎস, ফ্রান্সের ইমানুয়েল মাখোঁ এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের সঙ্গে দেখা করেন। তবে সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা হচ্ছে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে, যেখানে ইউরোপীয় কমিশনের সদর দপ্তর অবস্থিত। আর রাশিয়ার জব্দ সম্পদ ইউক্রেনের হাতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেলজিয়াম।

ইউরোপীয় কমিশন গত ৩ ডিসেম্বর ঘোষণা করেছে, ইউক্রেনকে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ইউরো ঋণ দিতে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ (মোট প্রায় ২১০ বিলিয়ন ইউরো) ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে এই ঋণ আরও বাড়তে পারে। ইউক্রেনের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি, কারণ আগামী মার্চ বা এপ্রিলে দেশটি তহবিল সংকটে পড়তে পারে।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে কঠোর আপত্তি জানাচ্ছে বেলজিয়াম এবং সেখানেই সবচেয়ে বেশি রাশিয়ান সম্পদ রয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বার্ট দ্য ওয়েভার আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর রাশিয়া সম্পদ ফেরত চাইলে বেলজিয়ামকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলছে, এই পরিকল্পনায় ঝুঁকি কোনো একক দেশ নেবে না, বরং পুরো ব্লক নেবে।

তারপরও ওয়েভারের ভয় কাটেনি। তাঁর ধারণা এর ফলে রাশিয়া বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ছাড়া বেলজিয়ামে এই বিষয়ে জনসমর্থন তাঁর পক্ষে এবং বিরোধীদলও তাঁর অবস্থানের বিরোধিতা করেনি।

এ অবস্থায় ইউরোপের শীর্ষ নেতারা ওয়েভারকে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন। জার্মান রাজনীতিবিদ ফ্রিডরিখ মের্ৎস ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন ডার লিয়েন গত ৫ ডিসেম্বর ব্রাসেলসে ওয়েভারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু সেই বৈঠক থেকে কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে রাশিয়ার জব্দ সম্পদ ইউক্রেনকে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লবিং করছে যুক্তরাষ্ট্রও। তাদের যুক্তি—জব্দ সম্পদ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাশিয়াকে শান্তি আলোচনায় আনতে ‘চাপ নয়, বরং প্রলোভন’ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

এই সংকটের কারণে ইউক্রেনকে তহবিল দেওয়ার চাপ এখন ইউরোপের দেশগুলোর জাতীয় বাজেটের ওপর পড়ছে। গত সপ্তাহে জার্মানি ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো মেরামতে ১০০ মিলিয়ন ইউরো এবং নেদারল্যান্ডস অস্ত্র কেনার জন্য ২৫০ মিলিয়ন ইউরো দিয়েছে। এই ধরনের সহায়তা অনেক দেশকে অসন্তুষ্টির সঙ্গে দিতে হচ্ছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ‘দ্য ইকোনমিস্ট’ জানিয়েছে, আগামী ১৮ ডিসেম্বরের ইইউ সম্মেলনে রাশিয়ার জব্দ সম্পদ ইউক্রেনকে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রস্তাব ব্যর্থ হলে বিকল্প হিসেবে যৌথভাবে ঋণ তহবিল গঠনের চিন্তা চলছে।

তবে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে—ইউক্রেনের পরবর্তী কিস্তির অর্থ পাওয়া এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে বেলজিয়ামের অবস্থান পরিবর্তনের ওপর।

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ইউক্রেন ইস্যুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি জার্মানির ফ্রিডরিখ মের্ৎস, ফ্রান্সের ইমানুয়েল মাখোঁ এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের সঙ্গে দেখা করেন। তবে সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা হচ্ছে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে, যেখানে ইউরোপীয় কমিশনের সদর দপ্তর অবস্থিত। আর রাশিয়ার জব্দ সম্পদ ইউক্রেনের হাতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেলজিয়াম।

ইউরোপীয় কমিশন গত ৩ ডিসেম্বর ঘোষণা করেছে, ইউক্রেনকে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ইউরো ঋণ দিতে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ (মোট প্রায় ২১০ বিলিয়ন ইউরো) ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে এই ঋণ আরও বাড়তে পারে। ইউক্রেনের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি, কারণ আগামী মার্চ বা এপ্রিলে দেশটি তহবিল সংকটে পড়তে পারে।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে কঠোর আপত্তি জানাচ্ছে বেলজিয়াম এবং সেখানেই সবচেয়ে বেশি রাশিয়ান সম্পদ রয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বার্ট দ্য ওয়েভার আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর রাশিয়া সম্পদ ফেরত চাইলে বেলজিয়ামকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলছে, এই পরিকল্পনায় ঝুঁকি কোনো একক দেশ নেবে না, বরং পুরো ব্লক নেবে।

তারপরও ওয়েভারের ভয় কাটেনি। তাঁর ধারণা এর ফলে রাশিয়া বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ছাড়া বেলজিয়ামে এই বিষয়ে জনসমর্থন তাঁর পক্ষে এবং বিরোধীদলও তাঁর অবস্থানের বিরোধিতা করেনি।

এ অবস্থায় ইউরোপের শীর্ষ নেতারা ওয়েভারকে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন। জার্মান রাজনীতিবিদ ফ্রিডরিখ মের্ৎস ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন ডার লিয়েন গত ৫ ডিসেম্বর ব্রাসেলসে ওয়েভারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু সেই বৈঠক থেকে কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে রাশিয়ার জব্দ সম্পদ ইউক্রেনকে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লবিং করছে যুক্তরাষ্ট্রও। তাদের যুক্তি—জব্দ সম্পদ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাশিয়াকে শান্তি আলোচনায় আনতে ‘চাপ নয়, বরং প্রলোভন’ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

এই সংকটের কারণে ইউক্রেনকে তহবিল দেওয়ার চাপ এখন ইউরোপের দেশগুলোর জাতীয় বাজেটের ওপর পড়ছে। গত সপ্তাহে জার্মানি ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো মেরামতে ১০০ মিলিয়ন ইউরো এবং নেদারল্যান্ডস অস্ত্র কেনার জন্য ২৫০ মিলিয়ন ইউরো দিয়েছে। এই ধরনের সহায়তা অনেক দেশকে অসন্তুষ্টির সঙ্গে দিতে হচ্ছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ‘দ্য ইকোনমিস্ট’ জানিয়েছে, আগামী ১৮ ডিসেম্বরের ইইউ সম্মেলনে রাশিয়ার জব্দ সম্পদ ইউক্রেনকে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রস্তাব ব্যর্থ হলে বিকল্প হিসেবে যৌথভাবে ঋণ তহবিল গঠনের চিন্তা চলছে।

তবে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে—ইউক্রেনের পরবর্তী কিস্তির অর্থ পাওয়া এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে বেলজিয়ামের অবস্থান পরিবর্তনের ওপর।

গোপন চুক্তির আওতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য মিত্রশক্তি—যেমন ইতালি ও রাশিয়াও তুরস্কের কিছু অংশের ওপর নিজেদের দাবি জানিয়েছিল। রুশদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল শাসন করা এবং একসময়ের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মহান রাজধানীতে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করা।

০৯ এপ্রিল ২০২৫

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৭ ঘণ্টা আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

মামদানির হুমকির তোয়াক্কা না করে ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সফরের ঘোষণা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যেকোনো সময় তিনি নিউইয়র্ক সফর করতেন পারেন বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে—আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিটি মেয়রের কি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জোহরান মামদানি। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে মামদানি এই মন্তব্য করেছেন। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগে আইসিসি তাঁর বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা জারি করেন।

তবে মামদানির হুমকির তোয়াক্কা না করে ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সফরের ঘোষণা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যেকোনো সময় তিনি নিউইয়র্ক সফর করতে পারেন বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে—আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিটি মেয়রের কি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমে জানতে হবে আইসিসির রোম সংবিধি সম্পর্কে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল কেউই রোম সংবিধির সদস্য রাষ্ট্র নয়। ইসরায়েল প্রথমে স্বাক্ষর করলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে রোম সংবিধি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করতে আইনত বাধ্য নয়।

তবে ফিলিস্তিন ২০১৫ সালে রোম সংবিধিতে যুক্ত হয় এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইসিসির প্রি-ট্রায়াল চেম্বার নিশ্চিত করে যে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে সংঘটিত অপরাধের ওপর আদালতের এখতিয়ার রয়েছে। এর বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে মার্কিন এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধ তদন্তে বাধা দিতে আইসিসির কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তবে পরোয়ানা কার্যকরে বাধা সৃষ্টি হলেও আন্তর্জাতিক আইনে ‘সর্বজনীন এখতিয়ার’ নামে একটি বিকল্প পথ খোলা আছে।

এই আইন অনুযায়ী, যেকোনো রাষ্ট্র গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ—যেমন গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারে, অপরাধটি যেখানেই ঘটুক বা অপরাধীর জাতীয়তা যা-ই হোক না কেন।

আন্তর্জাতিক বিচার-সংক্রান্ত সংস্থাগুলো মনে করে, যিনি এ ধরনের গুরুতর অপরাধ করেন, তাঁর রাজনৈতিক পদমর্যাদার কারণে তিনি ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি বা কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা বা আইনি সুরক্ষা পাবেন না। কারণ, এই অপরাধগুলো বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

সর্বজনীন এখতিয়ারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের কিছু নজিরও আছে। যেমন—১৯৫০-এর দশকে নাৎসি হলোকাস্টের জন্য দায়ী অ্যাডলফ আইখম্যানকে ইসরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করে জেরুজালেমে নিয়ে আসে। এরপর বিচার করে ফাঁসি দেয়। ইসরায়েল সে সময় এই কাজের যৌক্তিকতা দিতে সর্বজনীন এখতিয়ারের নীতি ব্যবহার করেছিল।

গণহত্যা, গুম, খুন ও নির্যাতনের অভিযোগে চিলির সাবেক সামরিক একনায়ক জেনারেল অগাস্টো পিনোশের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল স্পেন। এর ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে।

গাম্বিয়ার সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উসমান সোনকোকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সুইজারল্যান্ডের একটি আদালত দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেন।

আইখম্যান ও পিনোশের গ্রেপ্তারের নজির দেখিয়ে আইনি বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ও ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি বা কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা তাঁকে সর্বজনীন এখতিয়ারের আওতায় গ্রেপ্তার হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। ফলে স্থানীয় পুলিশ বা সিটি মেয়রের এমন একটি আন্তর্জাতিক পরোয়ানা কার্যকর করার ক্ষমতা আইনগতভাবে নেই। থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার সেটি প্রত্যাখ্যান করবে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুলও বলছেন, মেয়রের এই ক্ষমতা নেই।

কেউ কেউ যুক্তি দেন, যুক্তরাষ্ট্রে সর্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য যুদ্ধাপরাধ আইনের (War Crimes Act-18 U.S.C.§ 2441) অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন, যা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে অপর পক্ষের আইনি বিশ্লেষকেরা মনে করেন, যেহেতু এ ধরনের গুরুতর অপরাধ মোকাবিলার নীতিগুলো আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড (Jus cogens) দ্বারা সমর্থিত, তাই সর্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ মামদানির হাতে স্থানীয়ভাবে নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের আইনি ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ নিয়ে গুরুতর সাংবিধানিক ও আইনি বিতর্কও রয়েছে। আর আন্তর্জাতিক আইন ও এর ঐতিহাসিক নজিরগুলো দেখায়, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান-নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক বিচার থেকে সুরক্ষা পান না।

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জোহরান মামদানি। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে মামদানি এই মন্তব্য করেছেন। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগে আইসিসি তাঁর বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা জারি করেন।

তবে মামদানির হুমকির তোয়াক্কা না করে ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সফরের ঘোষণা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যেকোনো সময় তিনি নিউইয়র্ক সফর করতে পারেন বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে—আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিটি মেয়রের কি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমে জানতে হবে আইসিসির রোম সংবিধি সম্পর্কে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল কেউই রোম সংবিধির সদস্য রাষ্ট্র নয়। ইসরায়েল প্রথমে স্বাক্ষর করলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে রোম সংবিধি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করতে আইনত বাধ্য নয়।

তবে ফিলিস্তিন ২০১৫ সালে রোম সংবিধিতে যুক্ত হয় এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইসিসির প্রি-ট্রায়াল চেম্বার নিশ্চিত করে যে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে সংঘটিত অপরাধের ওপর আদালতের এখতিয়ার রয়েছে। এর বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে মার্কিন এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধ তদন্তে বাধা দিতে আইসিসির কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তবে পরোয়ানা কার্যকরে বাধা সৃষ্টি হলেও আন্তর্জাতিক আইনে ‘সর্বজনীন এখতিয়ার’ নামে একটি বিকল্প পথ খোলা আছে।

এই আইন অনুযায়ী, যেকোনো রাষ্ট্র গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ—যেমন গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারে, অপরাধটি যেখানেই ঘটুক বা অপরাধীর জাতীয়তা যা-ই হোক না কেন।

আন্তর্জাতিক বিচার-সংক্রান্ত সংস্থাগুলো মনে করে, যিনি এ ধরনের গুরুতর অপরাধ করেন, তাঁর রাজনৈতিক পদমর্যাদার কারণে তিনি ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি বা কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা বা আইনি সুরক্ষা পাবেন না। কারণ, এই অপরাধগুলো বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

সর্বজনীন এখতিয়ারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের কিছু নজিরও আছে। যেমন—১৯৫০-এর দশকে নাৎসি হলোকাস্টের জন্য দায়ী অ্যাডলফ আইখম্যানকে ইসরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করে জেরুজালেমে নিয়ে আসে। এরপর বিচার করে ফাঁসি দেয়। ইসরায়েল সে সময় এই কাজের যৌক্তিকতা দিতে সর্বজনীন এখতিয়ারের নীতি ব্যবহার করেছিল।

গণহত্যা, গুম, খুন ও নির্যাতনের অভিযোগে চিলির সাবেক সামরিক একনায়ক জেনারেল অগাস্টো পিনোশের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল স্পেন। এর ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে।

গাম্বিয়ার সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উসমান সোনকোকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সুইজারল্যান্ডের একটি আদালত দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেন।

আইখম্যান ও পিনোশের গ্রেপ্তারের নজির দেখিয়ে আইনি বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ও ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি বা কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা তাঁকে সর্বজনীন এখতিয়ারের আওতায় গ্রেপ্তার হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। ফলে স্থানীয় পুলিশ বা সিটি মেয়রের এমন একটি আন্তর্জাতিক পরোয়ানা কার্যকর করার ক্ষমতা আইনগতভাবে নেই। থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার সেটি প্রত্যাখ্যান করবে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুলও বলছেন, মেয়রের এই ক্ষমতা নেই।

কেউ কেউ যুক্তি দেন, যুক্তরাষ্ট্রে সর্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য যুদ্ধাপরাধ আইনের (War Crimes Act-18 U.S.C.§ 2441) অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন, যা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে অপর পক্ষের আইনি বিশ্লেষকেরা মনে করেন, যেহেতু এ ধরনের গুরুতর অপরাধ মোকাবিলার নীতিগুলো আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড (Jus cogens) দ্বারা সমর্থিত, তাই সর্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ মামদানির হাতে স্থানীয়ভাবে নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের আইনি ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ নিয়ে গুরুতর সাংবিধানিক ও আইনি বিতর্কও রয়েছে। আর আন্তর্জাতিক আইন ও এর ঐতিহাসিক নজিরগুলো দেখায়, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান-নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক বিচার থেকে সুরক্ষা পান না।

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

গোপন চুক্তির আওতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য মিত্রশক্তি—যেমন ইতালি ও রাশিয়াও তুরস্কের কিছু অংশের ওপর নিজেদের দাবি জানিয়েছিল। রুশদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল শাসন করা এবং একসময়ের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মহান রাজধানীতে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করা।

০৯ এপ্রিল ২০২৫

ট্রাম্প দাবি করেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি কমপক্ষে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাঁর এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতগুলো যুদ্ধ থামানোর পর তিনি হয়তো শান্তিতে নোবেল পেতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই চলমান।

১৭ ঘণ্টা আগে

রাত্রি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু করে নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। বলতে শুরু করেন তাঁর ভেতরের কথা। শেয়ার করেন কিছু ব্যক্তিগত গল্প। তিনি ধীরে ধীরে সুচিন্তিত আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘ছোটবেলায় একবার আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম—আমি দামেস্কের আমির হয়েছি।

১ দিন আগে

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিল সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন বিরোধ তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা এখন বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

২ দিন আগে