শামীম আল মাহমুদ (শিমুল)

‘আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে। আমাদের মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি।’

প্রমথ চৌধুরীর বই পড়া প্রবন্ধের এ উদ্ধৃতিটি আমি ব্যবহার করেছিলাম ২০০৭ সালে, ‘ধনবাড়ী গণপাঠাগার স্থাপনে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক সেমিনারে। এরপর গঙ্গা-যমুনায় অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে, ধনবাড়ীতে আমরা পাঠাগার নামক এক কামরার একটি স্থাপনা পেলাম এই ২০২১ সালে।

পাঠাগার ও গ্রন্থাগার শাব্দিকভাবে সমার্থক হলেও উৎসগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য, এ দেশে গ্রন্থবিপণী বা বইয়ের দোকান বোঝাতেও ‘লাইব্রেরি’ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় গ্রন্থাগার হলো ‘Biblioteca’ আর গ্রন্থবিপণী হলো ‘Libreria’. একইভাবে উৎস অনুসারে বলা যায়, গ্রন্থাগার মানে ‘বহু বই রাখার জায়গা’ আর পাঠাগার মানে হলো ‘বই পড়ার জায়গা’।

এ কথা স্বীকৃত যে, শুধু বই লেনদেনের তুলনায় একসঙ্গে বসে বই পড়া ও এরপর তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা বেশি ফলপ্রসূ। কেননা, বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আন্দ্রেই তারকোভস্কির মতে, ‘A book read by a thousand different people is a thousand different books. ’ তাই, মাত্র একটি বই পড়ে তাকে হাজার রকম দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে হাজার গুণ কার্যকর করার সুযোগ আছে কেবল সম্মিলিত পড়া ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই।

এ ছাড়া এডগার ডেলের ‘কোন অব এক্সপেরিয়েন্স’ অনুযায়ী শুধু পড়ে শিখনফল অর্জিত হয় ১০ শতাংশ, যেখানে বলা ও পারস্পরিক আলোচনায় তা অর্জিত হতে পারে ৭০-৯০ শতাংশ। এভাবেই, ক্যাফেগুলোতে ইতিবাচক আড্ডা দিতে দিতে থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের সংঘর্ষে সিনথেসিস তৈরির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে খোদ ফরাসি সভ্যতা। তাই, গ্রন্থাগারের তুলনায় পাঠাগার বরাবরই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ জন্যই সীমিত সাধ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারে দিলারা দোলা আপুর সহযোগিতায় ৩০০–এর বেশি মানসম্মত বই নিয়ে ঢাকা-জামালপুর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে বাঁশহাটিতে (খাদ্যগুদাম সংলগ্ন) গড়ে উঠেছে অভয়ারণ্য পাঠাগার। ৩০০ শুনে যদি মন দমে যায়, তবে বলি—জ্যাক স্নাইডার পরিচালিত ‘দ্য থ্রি হানড্রেড’ মুভির কথা, যেখানে থার্মোপাইলির যুদ্ধে মাত্র ৩০০ স্পার্টান যোদ্ধা রুখে দাঁড়ায় হাজার হাজার পারস্য সেনার বিরুদ্ধে। এ থেকেই বোঝা যায়, সংখ্যার তুলনায় মানে সমৃদ্ধ হওয়া উত্তম। তবে, সংখ্যাটি এখন আর ৩ অঙ্কে সীমাবদ্ধ নেই, বরং কালের পরিক্রমায় সবার সম্মিলিত সহায়তায় তা ৪ অঙ্কের সংখ্যায় পরিণত হয়েছে।

পাঠাগারের কথা বলতে গেলে আগে অভয়ারণ্য সংগঠনের কথা বলতে হবে। আমাদের একটা অভয়ারণ্য Sanctuary আছে, যার যাত্রা শুরু ৬ মার্চ ২০১৫, প্রথম বৈঠক হয় ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে। আর আমরা সবাই এক একজন ‘মারমিডন’। মারমিডনদের কথা মনে আছে তো? ওই যে, হোমারের ইলিয়াডে যারা অন্যান্য গ্রিক বীরদের মধ্যে শক্তি ও কৌশলে অনন্যসাধারণ ছিল। তারা নিজেদের সিংহ হিসেবে চিহ্নিত করত। তারা জানত তাদের অমরত্ব আসবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, তাই তারা মৃত্যুকে ভয় পেত না বরং ভালোবেসে আলিঙ্গন করত।

আর আমার অবস্থান এই অসীম সুপ্ত শক্তি ও মেধাবীদের এক ছায়াতলে আনার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে সময়ের প্রয়োজনে তাদের সংগঠক অ্যাকিলিসের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সে জানত ট্রয় যুদ্ধে তার মৃত্যু অনিবার্য, তবু সে সুখী জীবনযাপন ছেড়ে অমরত্বের আশায় ট্রয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

অবশ্য মারমিডনদের সংগঠক একজন হলেও আমরা ছিলাম ৫ জন, অভয়ারণ্যের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পঞ্চপাণ্ডব। ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বারা ভালো-মন্দের যে প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, আমরা তার বর্তমান সময়ের ভালো পক্ষের সৈনিক। তবে আমাদের অস্ত্র আদিকালের মতো অসি নয় বরং তার চেয়ে শক্তিশালী আধুনিক মসি। তাই এখানে পদাতিক বা অশ্বারোহী বলে যে ভাগাভাগি তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

ভারতীয়, পারসি বা আরবীয় সংস্কৃতিতে রাজার মৃত্যু মানেই যুদ্ধের সমাপ্তি যা ভারত থেকে উদ্ভূত দাবা খেলায়ও বিদ্যমান। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি Art of Deligation–এ যা দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিক বা রোমান সংস্কৃতিতে। যেখানে রাজা যুদ্ধের সময় প্রথমে একজন সৈনিক তারপর সেনাপতি। এমনকি রাজার সাধারণ সৈনিকদের চেয়ে আলাদা কোনো পোশাকও নেই। রাজা মারা গেলে তৎক্ষণাৎ তার পরবর্তী জন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ফলে নেতৃত্বের প্রবাহ এ ক্ষেত্রে অতীব জরুরি আর জয় বা পরাজয় সমগ্র জাতির, সমগ্র সাধারণ মানুষের।

ভারতীয়, পারসি বা আরবীয় সংস্কৃতিতে রাজার মৃত্যু মানেই যুদ্ধের সমাপ্তি যা ভারত থেকে উদ্ভূত দাবা খেলায়ও বিদ্যমান। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি Art of Deligation–এ যা দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিক বা রোমান সংস্কৃতিতে। যেখানে রাজা যুদ্ধের সময় প্রথমে একজন সৈনিক তারপর সেনাপতি। এমনকি রাজার সাধারণ সৈনিকদের চেয়ে আলাদা কোনো পোশাকও নেই। রাজা মারা গেলে তৎক্ষণাৎ তার পরবর্তী জন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ফলে নেতৃত্বের প্রবাহ এ ক্ষেত্রে অতীব জরুরি আর জয় বা পরাজয় সমগ্র জাতির, সমগ্র সাধারণ মানুষের।

যা হোক, ২১ আগস্ট ২০২১ সালে আমরা একটি জায়গার প্রতিশ্রুতি পাই ধনবাড়ীর মেয়র মো. মনিরুজ্জামান বকুলের কাছ থেকে। পরবর্তীতে তিল তিল করে সবার উপহারে ২২ সেপ্টেম্বর গড়ে ওঠে আমাদের স্বপ্নের অভয়ারণ্য পাঠাগারের কক্ষটি। বুদ্ধগয়ার কোনো এক অখ্যাত অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে ৪৯ দিনের ধ্যান শেষে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় ৩৫ বছর বয়সী যুবরাজ সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করে বুদ্ধ হয়ে কী অমৃত অনুভূতি পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু, স্কুল জীবনে দেখা, নিজ এলাকায় একটি গণপাঠাগারের স্বপ্নের সম্যকভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ায়, সেদিন মধ্যরাতে পাকুড় গাছের নিচে ঘরছাড়া চাঁদের আলোয় আমিও এক অবর্ণনীয় অদ্ভুত আনন্দে ভেসে গিয়েছিলাম। আনমনেই বলে ফেললাম পালি ভাষার আবেদন ‘সাঙ্ঘাম শরণংগচ্ছামি’।

কিন্তু আনন্দের পর বেদনার স্মৃতিও এসেছে। ৩১ মার্চ ২০২২ অভয়ারণ্য পাঠাগারের জন্য একটি কালো দিবস। সেদিন কে বা কারা অভয়ারণ্য পাঠাগারে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪১১ সালে পুড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের বইগুলো। মুসলিমদের প্রায় ৮০ হাজার বই পুড়িয়ে দেয় স্পেনের তৎকালীন খ্রিষ্টানেরা। সিরিয়া-ফিলিস্তিনের মুসলিমদের লাখ লাখ বই পুড়িয়ে দেয় খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা। এমনকি আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানের বাতিঘর রাজপাঠাগারটিও বাঁচেনি অগ্নিসংযোগের হাত থেকে।

কুখ্যাত মঙ্গল শাসক হালাকু খান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র ‘বায়তুল হিকমা’ ধ্বংস করায় মুসলিম তথা সমগ্র বিশ্ব কয়েকশ বছর অন্ধকারে ডুবে ছিল। বায়তুল হিকমাতে নাকি এত বইপুস্তক ও গবেষণাপত্র ছিল যে তা পোড়ানোয় আব্বাসীয় প্রাসাদ সংলগ্ন টাইগ্রিস নদীর পানি কালো হয়ে যায়। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনও এ কথা বলেছেন, ‘the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. ’।

জ্ঞানকে গলা টিপে ধরার এ রকম কাহিনির শিকার হলেও পরবর্তী সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষজন এ ঘটনার নিন্দাজ্ঞাপন করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সবার প্রতি অভয়ারণ্য গোষ্ঠী কৃতজ্ঞ।

পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মতোই আমরা আবার পৃথিবীতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার তাড়নায় উঠে দাঁড়িয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ গত ৪ মার্চ ইস্টিশন পাঠাগার কর্তৃক পাঠাগার আন্দোলনে অবদান রাখায় অভয়ারণ্য পাঠাগার অর্জন করে ইস্টিশন পাঠাগার সম্মাননা ২০২৩।

আপনিও শামিল হতে পারেন আমাদের এ বিপ্লবে, দেখে যেতে পারেন আমাদের এ অব্যাহত সংগ্রামের বর্তমান অবস্থা, নিয়ে যেতে পারেন এক স্বর্গসুখ। কারণ হোর্হে লুইস বোর্হেস বলেন, ‘I have always imagined that Paradise will be a kind of library. ’

শুরু করেছিলাম প্রমথ চৌধুরীর ‘বই পড়া’ দিয়ে। শেষও সেখান থেকেই করি। ‘আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত’। তাই, নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করতে গ্রামের গৃহে গৃহে গড়ে উঠুক গণপাঠাগার।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অভয়ারণ্য পাঠাগার, প্রভাষক (শিক্ষা), সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী

‘আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে। আমাদের মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি।’

প্রমথ চৌধুরীর বই পড়া প্রবন্ধের এ উদ্ধৃতিটি আমি ব্যবহার করেছিলাম ২০০৭ সালে, ‘ধনবাড়ী গণপাঠাগার স্থাপনে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক সেমিনারে। এরপর গঙ্গা-যমুনায় অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে, ধনবাড়ীতে আমরা পাঠাগার নামক এক কামরার একটি স্থাপনা পেলাম এই ২০২১ সালে।

পাঠাগার ও গ্রন্থাগার শাব্দিকভাবে সমার্থক হলেও উৎসগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য, এ দেশে গ্রন্থবিপণী বা বইয়ের দোকান বোঝাতেও ‘লাইব্রেরি’ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় গ্রন্থাগার হলো ‘Biblioteca’ আর গ্রন্থবিপণী হলো ‘Libreria’. একইভাবে উৎস অনুসারে বলা যায়, গ্রন্থাগার মানে ‘বহু বই রাখার জায়গা’ আর পাঠাগার মানে হলো ‘বই পড়ার জায়গা’।

এ কথা স্বীকৃত যে, শুধু বই লেনদেনের তুলনায় একসঙ্গে বসে বই পড়া ও এরপর তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা বেশি ফলপ্রসূ। কেননা, বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আন্দ্রেই তারকোভস্কির মতে, ‘A book read by a thousand different people is a thousand different books. ’ তাই, মাত্র একটি বই পড়ে তাকে হাজার রকম দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে হাজার গুণ কার্যকর করার সুযোগ আছে কেবল সম্মিলিত পড়া ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই।

এ ছাড়া এডগার ডেলের ‘কোন অব এক্সপেরিয়েন্স’ অনুযায়ী শুধু পড়ে শিখনফল অর্জিত হয় ১০ শতাংশ, যেখানে বলা ও পারস্পরিক আলোচনায় তা অর্জিত হতে পারে ৭০-৯০ শতাংশ। এভাবেই, ক্যাফেগুলোতে ইতিবাচক আড্ডা দিতে দিতে থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের সংঘর্ষে সিনথেসিস তৈরির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে খোদ ফরাসি সভ্যতা। তাই, গ্রন্থাগারের তুলনায় পাঠাগার বরাবরই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ জন্যই সীমিত সাধ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারে দিলারা দোলা আপুর সহযোগিতায় ৩০০–এর বেশি মানসম্মত বই নিয়ে ঢাকা-জামালপুর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে বাঁশহাটিতে (খাদ্যগুদাম সংলগ্ন) গড়ে উঠেছে অভয়ারণ্য পাঠাগার। ৩০০ শুনে যদি মন দমে যায়, তবে বলি—জ্যাক স্নাইডার পরিচালিত ‘দ্য থ্রি হানড্রেড’ মুভির কথা, যেখানে থার্মোপাইলির যুদ্ধে মাত্র ৩০০ স্পার্টান যোদ্ধা রুখে দাঁড়ায় হাজার হাজার পারস্য সেনার বিরুদ্ধে। এ থেকেই বোঝা যায়, সংখ্যার তুলনায় মানে সমৃদ্ধ হওয়া উত্তম। তবে, সংখ্যাটি এখন আর ৩ অঙ্কে সীমাবদ্ধ নেই, বরং কালের পরিক্রমায় সবার সম্মিলিত সহায়তায় তা ৪ অঙ্কের সংখ্যায় পরিণত হয়েছে।

পাঠাগারের কথা বলতে গেলে আগে অভয়ারণ্য সংগঠনের কথা বলতে হবে। আমাদের একটা অভয়ারণ্য Sanctuary আছে, যার যাত্রা শুরু ৬ মার্চ ২০১৫, প্রথম বৈঠক হয় ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে। আর আমরা সবাই এক একজন ‘মারমিডন’। মারমিডনদের কথা মনে আছে তো? ওই যে, হোমারের ইলিয়াডে যারা অন্যান্য গ্রিক বীরদের মধ্যে শক্তি ও কৌশলে অনন্যসাধারণ ছিল। তারা নিজেদের সিংহ হিসেবে চিহ্নিত করত। তারা জানত তাদের অমরত্ব আসবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, তাই তারা মৃত্যুকে ভয় পেত না বরং ভালোবেসে আলিঙ্গন করত।

আর আমার অবস্থান এই অসীম সুপ্ত শক্তি ও মেধাবীদের এক ছায়াতলে আনার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে সময়ের প্রয়োজনে তাদের সংগঠক অ্যাকিলিসের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সে জানত ট্রয় যুদ্ধে তার মৃত্যু অনিবার্য, তবু সে সুখী জীবনযাপন ছেড়ে অমরত্বের আশায় ট্রয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

অবশ্য মারমিডনদের সংগঠক একজন হলেও আমরা ছিলাম ৫ জন, অভয়ারণ্যের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পঞ্চপাণ্ডব। ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বারা ভালো-মন্দের যে প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, আমরা তার বর্তমান সময়ের ভালো পক্ষের সৈনিক। তবে আমাদের অস্ত্র আদিকালের মতো অসি নয় বরং তার চেয়ে শক্তিশালী আধুনিক মসি। তাই এখানে পদাতিক বা অশ্বারোহী বলে যে ভাগাভাগি তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

ভারতীয়, পারসি বা আরবীয় সংস্কৃতিতে রাজার মৃত্যু মানেই যুদ্ধের সমাপ্তি যা ভারত থেকে উদ্ভূত দাবা খেলায়ও বিদ্যমান। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি Art of Deligation–এ যা দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিক বা রোমান সংস্কৃতিতে। যেখানে রাজা যুদ্ধের সময় প্রথমে একজন সৈনিক তারপর সেনাপতি। এমনকি রাজার সাধারণ সৈনিকদের চেয়ে আলাদা কোনো পোশাকও নেই। রাজা মারা গেলে তৎক্ষণাৎ তার পরবর্তী জন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ফলে নেতৃত্বের প্রবাহ এ ক্ষেত্রে অতীব জরুরি আর জয় বা পরাজয় সমগ্র জাতির, সমগ্র সাধারণ মানুষের।

ভারতীয়, পারসি বা আরবীয় সংস্কৃতিতে রাজার মৃত্যু মানেই যুদ্ধের সমাপ্তি যা ভারত থেকে উদ্ভূত দাবা খেলায়ও বিদ্যমান। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি Art of Deligation–এ যা দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিক বা রোমান সংস্কৃতিতে। যেখানে রাজা যুদ্ধের সময় প্রথমে একজন সৈনিক তারপর সেনাপতি। এমনকি রাজার সাধারণ সৈনিকদের চেয়ে আলাদা কোনো পোশাকও নেই। রাজা মারা গেলে তৎক্ষণাৎ তার পরবর্তী জন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ফলে নেতৃত্বের প্রবাহ এ ক্ষেত্রে অতীব জরুরি আর জয় বা পরাজয় সমগ্র জাতির, সমগ্র সাধারণ মানুষের।

যা হোক, ২১ আগস্ট ২০২১ সালে আমরা একটি জায়গার প্রতিশ্রুতি পাই ধনবাড়ীর মেয়র মো. মনিরুজ্জামান বকুলের কাছ থেকে। পরবর্তীতে তিল তিল করে সবার উপহারে ২২ সেপ্টেম্বর গড়ে ওঠে আমাদের স্বপ্নের অভয়ারণ্য পাঠাগারের কক্ষটি। বুদ্ধগয়ার কোনো এক অখ্যাত অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে ৪৯ দিনের ধ্যান শেষে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় ৩৫ বছর বয়সী যুবরাজ সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করে বুদ্ধ হয়ে কী অমৃত অনুভূতি পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু, স্কুল জীবনে দেখা, নিজ এলাকায় একটি গণপাঠাগারের স্বপ্নের সম্যকভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ায়, সেদিন মধ্যরাতে পাকুড় গাছের নিচে ঘরছাড়া চাঁদের আলোয় আমিও এক অবর্ণনীয় অদ্ভুত আনন্দে ভেসে গিয়েছিলাম। আনমনেই বলে ফেললাম পালি ভাষার আবেদন ‘সাঙ্ঘাম শরণংগচ্ছামি’।

কিন্তু আনন্দের পর বেদনার স্মৃতিও এসেছে। ৩১ মার্চ ২০২২ অভয়ারণ্য পাঠাগারের জন্য একটি কালো দিবস। সেদিন কে বা কারা অভয়ারণ্য পাঠাগারে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪১১ সালে পুড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের বইগুলো। মুসলিমদের প্রায় ৮০ হাজার বই পুড়িয়ে দেয় স্পেনের তৎকালীন খ্রিষ্টানেরা। সিরিয়া-ফিলিস্তিনের মুসলিমদের লাখ লাখ বই পুড়িয়ে দেয় খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা। এমনকি আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানের বাতিঘর রাজপাঠাগারটিও বাঁচেনি অগ্নিসংযোগের হাত থেকে।

কুখ্যাত মঙ্গল শাসক হালাকু খান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র ‘বায়তুল হিকমা’ ধ্বংস করায় মুসলিম তথা সমগ্র বিশ্ব কয়েকশ বছর অন্ধকারে ডুবে ছিল। বায়তুল হিকমাতে নাকি এত বইপুস্তক ও গবেষণাপত্র ছিল যে তা পোড়ানোয় আব্বাসীয় প্রাসাদ সংলগ্ন টাইগ্রিস নদীর পানি কালো হয়ে যায়। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনও এ কথা বলেছেন, ‘the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. ’।

জ্ঞানকে গলা টিপে ধরার এ রকম কাহিনির শিকার হলেও পরবর্তী সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষজন এ ঘটনার নিন্দাজ্ঞাপন করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সবার প্রতি অভয়ারণ্য গোষ্ঠী কৃতজ্ঞ।

পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মতোই আমরা আবার পৃথিবীতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার তাড়নায় উঠে দাঁড়িয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ গত ৪ মার্চ ইস্টিশন পাঠাগার কর্তৃক পাঠাগার আন্দোলনে অবদান রাখায় অভয়ারণ্য পাঠাগার অর্জন করে ইস্টিশন পাঠাগার সম্মাননা ২০২৩।

আপনিও শামিল হতে পারেন আমাদের এ বিপ্লবে, দেখে যেতে পারেন আমাদের এ অব্যাহত সংগ্রামের বর্তমান অবস্থা, নিয়ে যেতে পারেন এক স্বর্গসুখ। কারণ হোর্হে লুইস বোর্হেস বলেন, ‘I have always imagined that Paradise will be a kind of library. ’

শুরু করেছিলাম প্রমথ চৌধুরীর ‘বই পড়া’ দিয়ে। শেষও সেখান থেকেই করি। ‘আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত’। তাই, নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করতে গ্রামের গৃহে গৃহে গড়ে উঠুক গণপাঠাগার।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অভয়ারণ্য পাঠাগার, প্রভাষক (শিক্ষা), সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী

আরব সাগরের রানি নামে পরিচিত কোচি একসময় ছিল বন্দর আর মসলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দী আগে এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের একটি নিবিড় জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন সারা কোহেন। ২০০০ সাল থেকে এই দোকান চালাচ্ছেন থাহা। সারা জীবিত থাকাকালে তাঁর পক্ষ থেকে, আর ২০১৯ সালে সারা ৯৬

১ দিন আগে

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

২ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

৩ দিন আগে

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৯ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দক্ষিণ ভারতের কোচি শহরের সরু, নুড়ি-পাথর বিছানো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ে ছোট্ট একটি ফলক। তাতে লেখা, ‘সারা কোহেনের বাড়ি।’ জনাকীর্ণ এই রাস্তাটির নাম জু টাউন। কয়েক দশক আগেও এখানকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বসবাস করত ইহুদি পরিবার। প্রাচীন সামগ্রী, পারস্যের কার্পেট আর মসলার দোকানে ঠাসা এই এলাকাই একসময় পরিচিত ছিল কোচির ইহুদি পাড়া হিসেবে।

এই রাস্তাতেই রয়েছে থাহা ইব্রাহিমের দোকান। কোচির শেষ ইহুদি নকশার দোকান। এক তপ্ত দুপুরে কয়েকজন মার্কিন পর্যটক দোকানে ঢুকতেই দেখা গেল, ৫৫ বছর বয়সী থাহা মনোযোগ দিয়ে একটি কিপ্পা (ইহুদি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী ছোট, বৃত্তাকার টুপি যা তারা ঈশ্বরকে সম্মান জানাতে এবং নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করতে পরে থাকে) সেলাই করছেন। দোকানের দেয়ালে ঝোলানো একটি ছবির সামনে পর্যটকেরা ভিড় জমালেন। ছবিটি ২০১৩ সালের। তৎকালীন ব্রিটিশ যুবরাজ (বর্তমানে রাজা) চার্লস জু টাউনের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ছবির দিকে আঙুল তুলে থাহা বললেন, ‘ওই ইনিই সারা আন্টি।’ এরপর যোগ করলেন, ‘এটা ছিল সারা কোহেনের বাড়ি ও তাঁর সেলাইয়ের দোকান।’

আরব সাগরের রানি নামে পরিচিত কোচি একসময় ছিল বন্দর আর মসলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দী আগে এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের একটি নিবিড় জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন সারা কোহেন। ২০০০ সাল থেকে এই দোকান চালাচ্ছেন থাহা। সারা জীবিত থাকাকালে তাঁর পক্ষ থেকে, আর ২০১৯ সালে সারা ৯৬ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর পুরোপুরি দায়িত্ব নেন তিনি।

থাহা বলেন, ‘আমি ছিলাম তাঁর ছেলের মতো। নিজের মায়ের চেয়েও বেশি সময় তাঁর দেখাশোনা করেছি। আমি তাঁর জন্য কোশার (ইহুদিদের এক ধরনের খাবার) আর মাছ কিনে আনতাম। সময় কাটাতাম আর দোকান বন্ধ করার পরই কেবল ফিরতাম।’

এক ইহুদি নারী আর ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির এক মুসলমান পুরুষের এই বন্ধুত্ব প্রায় চার দশক ধরে টিকে ছিল। মৃত্যুর আগে সারা তাঁর দোকানটি থাহার নামে উইল করে যান। থাহা প্রতিজ্ঞা করেন, জু টাউনে তিনি সারার স্মৃতি আর ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখবেন। যেখানে আঠারো শতকে প্রায় আড়াই হাজার ইহুদি বাস করতেন, সেখানে এখন কেবল একজন অবশিষ্ট। থাহা বলেন, ‘এক দিক থেকে, এখানকার ইহুদি সম্প্রদায় যাতে বিস্মৃত না হয়, আমিও সেই চেষ্টাই করছি।’

কেরালায় ইহুদিদের আগমনের সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত রাজা সোলোমনের সময়ের, প্রায় দুই হাজার বছর আগেকার। প্রথমে তাঁরা মালাবার উপকূলে ক্রাঙ্গানোরে, বর্তমান কোডুঙ্গাল্লুরের কাছে প্রাচীন বন্দরের আশপাশে বণিক হিসেবে বসতি গড়েন। পরে তাঁরা কোচিতে চলে আসেন। এই প্রাচীন বসতির কারণে তাঁরা পরিচিত হন মালাবারি ইহুদি নামে।

এর বহু পরে, ১৫৯২ সালে, স্প্যানিশ নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা সেফার্ডিক ইহুদিরা কেরালায় পৌঁছান। পর্তুগাল, তুরস্ক আর বাগদাদ হয়ে তাঁরা কোচিতে বসতি গড়ে তোলেন এবং পরিচিত হন পারাদেসি বা বিদেশি ইহুদি নামে। মালাবারি ও পারাদেসি—এই দুই ধারার মানুষ মিলেই পরিচিত হন কোচিন ইহুদি নামে।

পর্তুগিজ, আরব, ব্রিটিশ আর ওলন্দাজদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যকেন্দ্র কোচিতে তাঁরা রাজাদের সুরক্ষায় নিরাপদে বসবাস করতেন। বিশ শতকের গোড়ায় সারা কোহেনের জন্ম। তখন জু টাউন ছিল প্রাণবন্ত। সারা আর তাঁর স্বামী জ্যাকব—যাঁর জন্মও এখানেই—১৯৪৪ সালে বিয়ে করেন।

আশির দশকের গোড়ায় আচমকাই থাহার সঙ্গে কোহেন দম্পতির পরিচয় হয়। তেরো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দেওয়া থাহা তখন পর্যটকদের কাছে পোস্টকার্ড বিক্রি করে জীবিকা চালাতেন। জু টাউনে আসা পর্যটকেরা নিয়মিতই যেতেন পারাদেসি সিনাগগে, যা ১৫৬৮ সালে কোচিনের রাজার দেওয়া জমিতে নির্মিত।

থাহা বলেন, ‘তখন প্রচুর পর্যটক আসত আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পোস্টকার্ড বেচতাম।’ এক রোববার, যে গুদামঘরে থাহা পোস্টকার্ড রাখতেন, তার মালিক না আসায় জ্যাকব তাঁকে তাঁদের বাড়িতে জায়গা দেন। সারা এতে খুশি ছিলেন না। থাহার মনে আছে, প্রায় তিন বছর তিনি তাঁর সঙ্গে তেমন কথা বলেননি।

ইব্রাহিম থাহা বলেন, ‘মাঝে মাঝে আমি তাঁর স্বামীর ছোটখাটো কাজ করে দিতাম। অথবা যখন তাঁদের জানালার বাইরে থেকে টিভিতে ক্রিকেট দেখতাম, তিনি আমাকে ভেতরে আসতে বলতেন।’ একদিন সারা তাঁকে সিনাগগের জন্য একটি কুশন কভার সেলাই করতে সাহায্য করতে বলেন। তখনই বোঝা যায়, থাহার মধ্যে সেলাই ও নকশার সহজাত দক্ষতা আছে। সম্ভবত দরজি বাবাকে ছোটবেলা থেকে সাহায্য করার ফলেই। তিনি বলেন, ‘আমি যে নকশা আঁকতে আর সেলাই করতে পারি, তা জানতামই না।’

উনিশ বছর বয়সে থাহা সারাকে সাহায্য করেন তাঁদের বৈঠকখানা থেকে ‘সারার হস্ত-সেলাই’ নামে একটি দোকান খুলতে। দোকানটি আজও সেই নামেই পরিচিত। সেখানে বিক্রি হতো কিপ্পাহ, চাল্লাহ কভার আর মেনোরাহ। তিনি বলেন, ‘তিনিই আমাকে সব শিখিয়েছেন।’

এই বন্ধুত্ব নিয়ে থাহা বেশ দার্শনিক। তিনি বলেন, ‘জু টাউনে ইহুদি আর মুসলমানেরা একে অপরের সঙ্গে তেমন মিশতেন না। তাঁরা একে অপরের প্রতি সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সারা আন্টি আর জ্যাকব আংকেল কখনোই আমাকে বহিরাগত মনে করতে দেননি, যদিও আমাদের পটভূমি আলাদা ছিল।’

থাহার বাবা-মা এই সম্পর্কে আপত্তি করেননি। তাঁরা দেখেছিলেন, কোহেন পরিবার তাঁদের ছেলেকে জীবনের একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার সময়েই কোচির ইহুদি জনসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। চল্লিশের দশকে যেখানে ছিল প্রায় ২৫০ জন, নব্বইয়ের দশকে তা নেমে আসে ২০ জনে। এখন মাত্র একজন আছেন—৬৭ বছর বয়সী কিথ হ্যালেগুয়া।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর অনেক পরিবার সেখানে চলে যায়। কেরালার ইহুদিদের ওপর ডক্টরেট থিসিস করা আনা জাখারিয়াস বলেন, ‘কোচিন ইহুদিরা হয়তো স্বদেশে ফিরে যাওয়ার ধারণায় ইসরায়েলে গিয়েছিলেন। তবে উন্নত জীবনের আকর্ষণের মতো অর্থনৈতিক কারণও ছিল। তাঁরা এটাও অনুভব করেছিলেন যে কেরালায় উপযুক্ত জীবনসঙ্গীর অভাব ছিল।’

ধর্মীয় নিপীড়ন কখনোই তাঁদের কোচি ছাড়ার কারণ ছিল না। শহরটি শত শত বছর ধরে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে। কিছু বয়স্ক ইহুদি থেকে গিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে নিঃসন্তান কোহেন দম্পতিও ছিলেন। ১৯৯৯ সালে জ্যাকব মারা যাওয়ার আগে থাহাকে সারার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। তখন থাহা বিবাহিত, তিন সন্তানের জনক।

থাহা বলেন, ‘আমি জ্যাকব আংকেলকে বলেছিলাম, সারা আন্টি যদি আমাকে সুযোগ দেন, তবে আমি তাঁর দেখাশোনা করব। আমি তাঁকে সুযোগ দিতে বলেছিলাম, কারণ ইসলামে মৃতপ্রায় ব্যক্তির শেষ ইচ্ছা পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। না করলে পাপ হয়।’

সারার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে থাহা তাঁর পরিবারকে জু টাউনের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। সারা মারা গেলে তিনি তাঁর কফিনের জন্য স্টার অব ডেভিড (ইসরায়েলি পতাকায় অঙ্কিত তারকা) আঁকা একটি কফিন কভার তৈরি করান। আজও তিনি নিয়মিত ইহুদি কবরস্থানে তাঁর সমাধিতে যান। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক কোচি ঘুরতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেক ইহুদিও থাকেন। আনা জাখারিয়াস বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে ইহুদিরা জু টাউনে আসেন এক ধরনের আপন অনুভব করার জন্য।’

তিনি বলেন, এখানকার ইহুদিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের মধ্যেও নিজেদের পরিচয় বজায় রেখেছিলেন। একই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। স্থানীয় ভাষা মালয়ালমই ছিল তাঁদের দৈনন্দিন ভাষা। থাহা যেভাবে সারা কোহেনের ঐতিহ্য আগলে রেখেছেন, তা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি বলেন, ‘একজন মুসলমান কীভাবে এক ইহুদি নারীর যত্ন নিয়েছেন, তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি এখনো সারা-র ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো বজায় রেখেছেন।’

থাহা দোকানটিকে ঠিক সেভাবেই রেখেছেন, যেমনটি সারা চালাতেন। ইহুদিদের সাব্বাথ উপলক্ষে তিনি শনিবার দোকান বন্ধ রাখেন। ইব্রাহিম থাহা আরও বলেন, ‘আমি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা মুসলমান, কিন্তু সারা আন্টির জন্য এটা খুব জরুরি ছিল বলে আমি শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ জ্বালাই। কারণ, এই ক্ষণ সাব্বাথের শুরু হওয়াকে চিহ্নিত করে। এই বিষয়টি আমার কাছে এটা ধর্ম সংক্রান্ত নয়, পুরোটাই মানবিক।’

বিবিসি থেকে অনূদিত

দক্ষিণ ভারতের কোচি শহরের সরু, নুড়ি-পাথর বিছানো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ে ছোট্ট একটি ফলক। তাতে লেখা, ‘সারা কোহেনের বাড়ি।’ জনাকীর্ণ এই রাস্তাটির নাম জু টাউন। কয়েক দশক আগেও এখানকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বসবাস করত ইহুদি পরিবার। প্রাচীন সামগ্রী, পারস্যের কার্পেট আর মসলার দোকানে ঠাসা এই এলাকাই একসময় পরিচিত ছিল কোচির ইহুদি পাড়া হিসেবে।

এই রাস্তাতেই রয়েছে থাহা ইব্রাহিমের দোকান। কোচির শেষ ইহুদি নকশার দোকান। এক তপ্ত দুপুরে কয়েকজন মার্কিন পর্যটক দোকানে ঢুকতেই দেখা গেল, ৫৫ বছর বয়সী থাহা মনোযোগ দিয়ে একটি কিপ্পা (ইহুদি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী ছোট, বৃত্তাকার টুপি যা তারা ঈশ্বরকে সম্মান জানাতে এবং নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করতে পরে থাকে) সেলাই করছেন। দোকানের দেয়ালে ঝোলানো একটি ছবির সামনে পর্যটকেরা ভিড় জমালেন। ছবিটি ২০১৩ সালের। তৎকালীন ব্রিটিশ যুবরাজ (বর্তমানে রাজা) চার্লস জু টাউনের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ছবির দিকে আঙুল তুলে থাহা বললেন, ‘ওই ইনিই সারা আন্টি।’ এরপর যোগ করলেন, ‘এটা ছিল সারা কোহেনের বাড়ি ও তাঁর সেলাইয়ের দোকান।’

আরব সাগরের রানি নামে পরিচিত কোচি একসময় ছিল বন্দর আর মসলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দী আগে এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের একটি নিবিড় জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন সারা কোহেন। ২০০০ সাল থেকে এই দোকান চালাচ্ছেন থাহা। সারা জীবিত থাকাকালে তাঁর পক্ষ থেকে, আর ২০১৯ সালে সারা ৯৬ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর পুরোপুরি দায়িত্ব নেন তিনি।

থাহা বলেন, ‘আমি ছিলাম তাঁর ছেলের মতো। নিজের মায়ের চেয়েও বেশি সময় তাঁর দেখাশোনা করেছি। আমি তাঁর জন্য কোশার (ইহুদিদের এক ধরনের খাবার) আর মাছ কিনে আনতাম। সময় কাটাতাম আর দোকান বন্ধ করার পরই কেবল ফিরতাম।’

এক ইহুদি নারী আর ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির এক মুসলমান পুরুষের এই বন্ধুত্ব প্রায় চার দশক ধরে টিকে ছিল। মৃত্যুর আগে সারা তাঁর দোকানটি থাহার নামে উইল করে যান। থাহা প্রতিজ্ঞা করেন, জু টাউনে তিনি সারার স্মৃতি আর ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখবেন। যেখানে আঠারো শতকে প্রায় আড়াই হাজার ইহুদি বাস করতেন, সেখানে এখন কেবল একজন অবশিষ্ট। থাহা বলেন, ‘এক দিক থেকে, এখানকার ইহুদি সম্প্রদায় যাতে বিস্মৃত না হয়, আমিও সেই চেষ্টাই করছি।’

কেরালায় ইহুদিদের আগমনের সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত রাজা সোলোমনের সময়ের, প্রায় দুই হাজার বছর আগেকার। প্রথমে তাঁরা মালাবার উপকূলে ক্রাঙ্গানোরে, বর্তমান কোডুঙ্গাল্লুরের কাছে প্রাচীন বন্দরের আশপাশে বণিক হিসেবে বসতি গড়েন। পরে তাঁরা কোচিতে চলে আসেন। এই প্রাচীন বসতির কারণে তাঁরা পরিচিত হন মালাবারি ইহুদি নামে।

এর বহু পরে, ১৫৯২ সালে, স্প্যানিশ নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা সেফার্ডিক ইহুদিরা কেরালায় পৌঁছান। পর্তুগাল, তুরস্ক আর বাগদাদ হয়ে তাঁরা কোচিতে বসতি গড়ে তোলেন এবং পরিচিত হন পারাদেসি বা বিদেশি ইহুদি নামে। মালাবারি ও পারাদেসি—এই দুই ধারার মানুষ মিলেই পরিচিত হন কোচিন ইহুদি নামে।

পর্তুগিজ, আরব, ব্রিটিশ আর ওলন্দাজদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যকেন্দ্র কোচিতে তাঁরা রাজাদের সুরক্ষায় নিরাপদে বসবাস করতেন। বিশ শতকের গোড়ায় সারা কোহেনের জন্ম। তখন জু টাউন ছিল প্রাণবন্ত। সারা আর তাঁর স্বামী জ্যাকব—যাঁর জন্মও এখানেই—১৯৪৪ সালে বিয়ে করেন।

আশির দশকের গোড়ায় আচমকাই থাহার সঙ্গে কোহেন দম্পতির পরিচয় হয়। তেরো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দেওয়া থাহা তখন পর্যটকদের কাছে পোস্টকার্ড বিক্রি করে জীবিকা চালাতেন। জু টাউনে আসা পর্যটকেরা নিয়মিতই যেতেন পারাদেসি সিনাগগে, যা ১৫৬৮ সালে কোচিনের রাজার দেওয়া জমিতে নির্মিত।

থাহা বলেন, ‘তখন প্রচুর পর্যটক আসত আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পোস্টকার্ড বেচতাম।’ এক রোববার, যে গুদামঘরে থাহা পোস্টকার্ড রাখতেন, তার মালিক না আসায় জ্যাকব তাঁকে তাঁদের বাড়িতে জায়গা দেন। সারা এতে খুশি ছিলেন না। থাহার মনে আছে, প্রায় তিন বছর তিনি তাঁর সঙ্গে তেমন কথা বলেননি।

ইব্রাহিম থাহা বলেন, ‘মাঝে মাঝে আমি তাঁর স্বামীর ছোটখাটো কাজ করে দিতাম। অথবা যখন তাঁদের জানালার বাইরে থেকে টিভিতে ক্রিকেট দেখতাম, তিনি আমাকে ভেতরে আসতে বলতেন।’ একদিন সারা তাঁকে সিনাগগের জন্য একটি কুশন কভার সেলাই করতে সাহায্য করতে বলেন। তখনই বোঝা যায়, থাহার মধ্যে সেলাই ও নকশার সহজাত দক্ষতা আছে। সম্ভবত দরজি বাবাকে ছোটবেলা থেকে সাহায্য করার ফলেই। তিনি বলেন, ‘আমি যে নকশা আঁকতে আর সেলাই করতে পারি, তা জানতামই না।’

উনিশ বছর বয়সে থাহা সারাকে সাহায্য করেন তাঁদের বৈঠকখানা থেকে ‘সারার হস্ত-সেলাই’ নামে একটি দোকান খুলতে। দোকানটি আজও সেই নামেই পরিচিত। সেখানে বিক্রি হতো কিপ্পাহ, চাল্লাহ কভার আর মেনোরাহ। তিনি বলেন, ‘তিনিই আমাকে সব শিখিয়েছেন।’

এই বন্ধুত্ব নিয়ে থাহা বেশ দার্শনিক। তিনি বলেন, ‘জু টাউনে ইহুদি আর মুসলমানেরা একে অপরের সঙ্গে তেমন মিশতেন না। তাঁরা একে অপরের প্রতি সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সারা আন্টি আর জ্যাকব আংকেল কখনোই আমাকে বহিরাগত মনে করতে দেননি, যদিও আমাদের পটভূমি আলাদা ছিল।’

থাহার বাবা-মা এই সম্পর্কে আপত্তি করেননি। তাঁরা দেখেছিলেন, কোহেন পরিবার তাঁদের ছেলেকে জীবনের একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার সময়েই কোচির ইহুদি জনসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। চল্লিশের দশকে যেখানে ছিল প্রায় ২৫০ জন, নব্বইয়ের দশকে তা নেমে আসে ২০ জনে। এখন মাত্র একজন আছেন—৬৭ বছর বয়সী কিথ হ্যালেগুয়া।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর অনেক পরিবার সেখানে চলে যায়। কেরালার ইহুদিদের ওপর ডক্টরেট থিসিস করা আনা জাখারিয়াস বলেন, ‘কোচিন ইহুদিরা হয়তো স্বদেশে ফিরে যাওয়ার ধারণায় ইসরায়েলে গিয়েছিলেন। তবে উন্নত জীবনের আকর্ষণের মতো অর্থনৈতিক কারণও ছিল। তাঁরা এটাও অনুভব করেছিলেন যে কেরালায় উপযুক্ত জীবনসঙ্গীর অভাব ছিল।’

ধর্মীয় নিপীড়ন কখনোই তাঁদের কোচি ছাড়ার কারণ ছিল না। শহরটি শত শত বছর ধরে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে। কিছু বয়স্ক ইহুদি থেকে গিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে নিঃসন্তান কোহেন দম্পতিও ছিলেন। ১৯৯৯ সালে জ্যাকব মারা যাওয়ার আগে থাহাকে সারার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। তখন থাহা বিবাহিত, তিন সন্তানের জনক।

থাহা বলেন, ‘আমি জ্যাকব আংকেলকে বলেছিলাম, সারা আন্টি যদি আমাকে সুযোগ দেন, তবে আমি তাঁর দেখাশোনা করব। আমি তাঁকে সুযোগ দিতে বলেছিলাম, কারণ ইসলামে মৃতপ্রায় ব্যক্তির শেষ ইচ্ছা পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। না করলে পাপ হয়।’

সারার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে থাহা তাঁর পরিবারকে জু টাউনের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। সারা মারা গেলে তিনি তাঁর কফিনের জন্য স্টার অব ডেভিড (ইসরায়েলি পতাকায় অঙ্কিত তারকা) আঁকা একটি কফিন কভার তৈরি করান। আজও তিনি নিয়মিত ইহুদি কবরস্থানে তাঁর সমাধিতে যান। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক কোচি ঘুরতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেক ইহুদিও থাকেন। আনা জাখারিয়াস বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে ইহুদিরা জু টাউনে আসেন এক ধরনের আপন অনুভব করার জন্য।’

তিনি বলেন, এখানকার ইহুদিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের মধ্যেও নিজেদের পরিচয় বজায় রেখেছিলেন। একই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। স্থানীয় ভাষা মালয়ালমই ছিল তাঁদের দৈনন্দিন ভাষা। থাহা যেভাবে সারা কোহেনের ঐতিহ্য আগলে রেখেছেন, তা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি বলেন, ‘একজন মুসলমান কীভাবে এক ইহুদি নারীর যত্ন নিয়েছেন, তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি এখনো সারা-র ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো বজায় রেখেছেন।’

থাহা দোকানটিকে ঠিক সেভাবেই রেখেছেন, যেমনটি সারা চালাতেন। ইহুদিদের সাব্বাথ উপলক্ষে তিনি শনিবার দোকান বন্ধ রাখেন। ইব্রাহিম থাহা আরও বলেন, ‘আমি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা মুসলমান, কিন্তু সারা আন্টির জন্য এটা খুব জরুরি ছিল বলে আমি শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ জ্বালাই। কারণ, এই ক্ষণ সাব্বাথের শুরু হওয়াকে চিহ্নিত করে। এই বিষয়টি আমার কাছে এটা ধর্ম সংক্রান্ত নয়, পুরোটাই মানবিক।’

বিবিসি থেকে অনূদিত

পাঠাগার ও গ্রন্থাগার শাব্দিকভাবে সমার্থক হলেও উৎসগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য, এ দেশে গ্রন্থবিপণী বা বইয়ের দোকান বোঝাতেও ‘লাইব্রেরি’ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় গ্রন্থাগার হলো ‘Biblioteca’ আর গ্রন্থবিপণী হলো ‘Libreria’. একইভাবে উৎস অনুসারে বলা যায়, গ্রন্থাগার মানে ‘বহু বই র

০৫ মার্চ ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

২ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

৩ দিন আগে

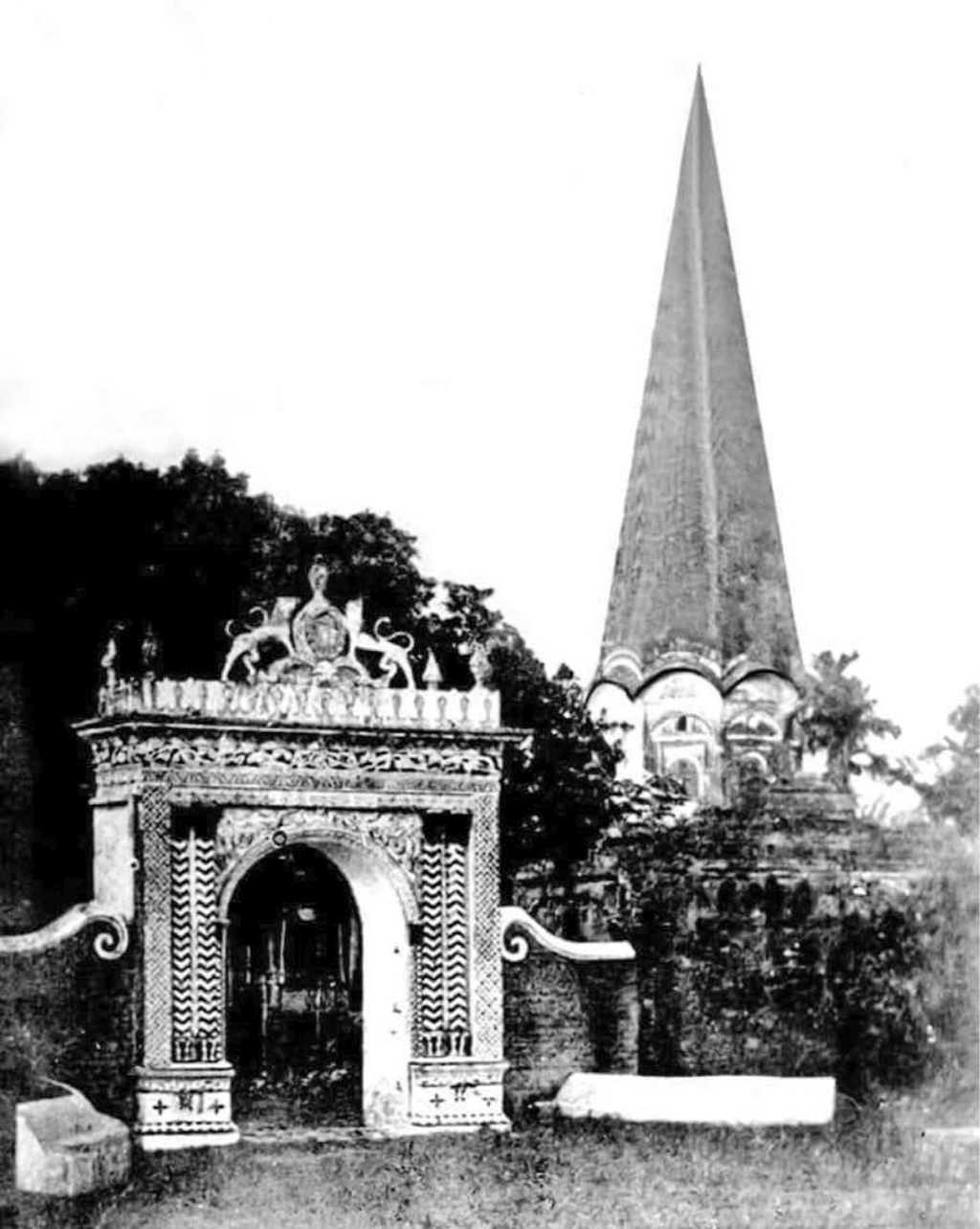

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল পাশবিক হত্যাযজ্ঞ। ঢাকার গাবতলীর পাশের তুরাগ নদের উত্তর পারেই সাভারের কাউন্দিয়া ইউনিয়নের ইসাকাবাদ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি থেকে স্পষ্ট দেখা যেত গাবতলী সেতু। সেই গ্রামেরই বয়স্ক এক ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এভাবে, প্রতিদিন রাতের বেলা মিলিটারি আর বিহারিরা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাকে করে এই সেতুতে মানুষদের নিয়ে আসত। রাত গভীর হলে সেতুর দুই পাশের বাতি নিভিয়ে গুলি চালানো হতো। পুরো যুদ্ধের সময় এখানে এমন রাত ছিল না, যে রাতের বেলা সেখানে লাশ ফেলানো হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দশকের বেশি সময় পার হলেও এখনো এ জায়গাকে বধ্যভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল পাশবিক হত্যাযজ্ঞ। ঢাকার গাবতলীর পাশের তুরাগ নদের উত্তর পারেই সাভারের কাউন্দিয়া ইউনিয়নের ইসাকাবাদ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি থেকে স্পষ্ট দেখা যেত গাবতলী সেতু। সেই গ্রামেরই বয়স্ক এক ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এভাবে, প্রতিদিন রাতের বেলা মিলিটারি আর বিহারিরা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাকে করে এই সেতুতে মানুষদের নিয়ে আসত। রাত গভীর হলে সেতুর দুই পাশের বাতি নিভিয়ে গুলি চালানো হতো। পুরো যুদ্ধের সময় এখানে এমন রাত ছিল না, যে রাতের বেলা সেখানে লাশ ফেলানো হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দশকের বেশি সময় পার হলেও এখনো এ জায়গাকে বধ্যভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

পাঠাগার ও গ্রন্থাগার শাব্দিকভাবে সমার্থক হলেও উৎসগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য, এ দেশে গ্রন্থবিপণী বা বইয়ের দোকান বোঝাতেও ‘লাইব্রেরি’ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় গ্রন্থাগার হলো ‘Biblioteca’ আর গ্রন্থবিপণী হলো ‘Libreria’. একইভাবে উৎস অনুসারে বলা যায়, গ্রন্থাগার মানে ‘বহু বই র

০৫ মার্চ ২০২৩

আরব সাগরের রানি নামে পরিচিত কোচি একসময় ছিল বন্দর আর মসলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দী আগে এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের একটি নিবিড় জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন সারা কোহেন। ২০০০ সাল থেকে এই দোকান চালাচ্ছেন থাহা। সারা জীবিত থাকাকালে তাঁর পক্ষ থেকে, আর ২০১৯ সালে সারা ৯৬

১ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

৩ দিন আগে

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

অনেক লেখকই আছেন যাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ, কেউবা আবার কমিউনিস্ট ৷ হিউম্যানিস্ট লেখক যেমন আছেন, তেমনই আছেন অথোরিটারিয়ান লেখক।

তবে সে যা-ই হোক, ভালো সাহিত্যিকের মধ্যে দুটো কমিটমেন্ট থাকতেই হবে—সততা আর স্টাইলের দক্ষতা। নিজের কাছেই যে-লেখক অসৎ, যা লেখেন তা যদি তিনি নিজেই না বিশ্বাস করেন, তাহলে সেই লেখকের পতন অনিবার্য।

কোনো লেখক আবার যদি নিজের ভাষার ঐশ্বর্যকে ছেঁকে তুলতে ব্যর্থ হন, একজন সংগীতশিল্পীকে ঠিক যেভাবে তাঁর যন্ত্রটিকে নিজের বশে আনতে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনটা যদি কোনো লেখক করতে না পারেন, তাহলে একজন সাংবাদিক ছাড়া আর কিছুই হতে পারবেন না তিনি। সত্য এবং স্টাইল—একজন সাহিত্যিকের বেসিক কমিটমেন্ট হলো শুধু এই দুটো।

সূত্র: সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ টুডে’ পত্রিকার মার্চ, ১৯৮৪ সংখ্যায়, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সেরাজুল ইসলাম কাদির, অনুবাদক নীলাজ্জ দাস, শিবনারায়ণ রায়ের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-২৭।

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

অনেক লেখকই আছেন যাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ, কেউবা আবার কমিউনিস্ট ৷ হিউম্যানিস্ট লেখক যেমন আছেন, তেমনই আছেন অথোরিটারিয়ান লেখক।

তবে সে যা-ই হোক, ভালো সাহিত্যিকের মধ্যে দুটো কমিটমেন্ট থাকতেই হবে—সততা আর স্টাইলের দক্ষতা। নিজের কাছেই যে-লেখক অসৎ, যা লেখেন তা যদি তিনি নিজেই না বিশ্বাস করেন, তাহলে সেই লেখকের পতন অনিবার্য।

কোনো লেখক আবার যদি নিজের ভাষার ঐশ্বর্যকে ছেঁকে তুলতে ব্যর্থ হন, একজন সংগীতশিল্পীকে ঠিক যেভাবে তাঁর যন্ত্রটিকে নিজের বশে আনতে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনটা যদি কোনো লেখক করতে না পারেন, তাহলে একজন সাংবাদিক ছাড়া আর কিছুই হতে পারবেন না তিনি। সত্য এবং স্টাইল—একজন সাহিত্যিকের বেসিক কমিটমেন্ট হলো শুধু এই দুটো।

সূত্র: সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ টুডে’ পত্রিকার মার্চ, ১৯৮৪ সংখ্যায়, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সেরাজুল ইসলাম কাদির, অনুবাদক নীলাজ্জ দাস, শিবনারায়ণ রায়ের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-২৭।

পাঠাগার ও গ্রন্থাগার শাব্দিকভাবে সমার্থক হলেও উৎসগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য, এ দেশে গ্রন্থবিপণী বা বইয়ের দোকান বোঝাতেও ‘লাইব্রেরি’ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় গ্রন্থাগার হলো ‘Biblioteca’ আর গ্রন্থবিপণী হলো ‘Libreria’. একইভাবে উৎস অনুসারে বলা যায়, গ্রন্থাগার মানে ‘বহু বই র

০৫ মার্চ ২০২৩

আরব সাগরের রানি নামে পরিচিত কোচি একসময় ছিল বন্দর আর মসলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দী আগে এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের একটি নিবিড় জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন সারা কোহেন। ২০০০ সাল থেকে এই দোকান চালাচ্ছেন থাহা। সারা জীবিত থাকাকালে তাঁর পক্ষ থেকে, আর ২০১৯ সালে সারা ৯৬

১ দিন আগে

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

২ দিন আগে

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বছর আগে বদ্রী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তখন এ আখড়াটি কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল।

পরে সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিকে এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালীবাড়ি মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ প্রায় ১০০ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নিহত হন। যদিও এখন বধ্যভূমির কোনো চিহ্ন নেই। তবে সেটাকে বধ্যভূমি হিসেবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ছবি: সংগৃহীত

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বছর আগে বদ্রী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তখন এ আখড়াটি কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল।

পরে সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিকে এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালীবাড়ি মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ প্রায় ১০০ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নিহত হন। যদিও এখন বধ্যভূমির কোনো চিহ্ন নেই। তবে সেটাকে বধ্যভূমি হিসেবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ছবি: সংগৃহীত

পাঠাগার ও গ্রন্থাগার শাব্দিকভাবে সমার্থক হলেও উৎসগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য, এ দেশে গ্রন্থবিপণী বা বইয়ের দোকান বোঝাতেও ‘লাইব্রেরি’ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় গ্রন্থাগার হলো ‘Biblioteca’ আর গ্রন্থবিপণী হলো ‘Libreria’. একইভাবে উৎস অনুসারে বলা যায়, গ্রন্থাগার মানে ‘বহু বই র

০৫ মার্চ ২০২৩

আরব সাগরের রানি নামে পরিচিত কোচি একসময় ছিল বন্দর আর মসলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দী আগে এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের একটি নিবিড় জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন সারা কোহেন। ২০০০ সাল থেকে এই দোকান চালাচ্ছেন থাহা। সারা জীবিত থাকাকালে তাঁর পক্ষ থেকে, আর ২০১৯ সালে সারা ৯৬

১ দিন আগে

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

২ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

৩ দিন আগে