হাসিবা আলী বর্ণা

মহালয়ার ভোর। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্ত্যে জানানো হয় আহ্বান। জাগেন উমা। শুরু হয় বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার।

দেবী দুর্গার পূজায় দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠে পাঠ করা হয় ঋগ্বেদের বাকসূক্ত, যা ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত।

শাস্ত্রে বলে, ঋষিরা মন্ত্র বানিয়ে লিখতেন না, তাঁরা সেটি দেখতে পেতেন। এই সূক্ত বা মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন একজন নারী ঋষি।

ঋগ্বেদের বাকসূক্তই বেদের ‘দেবীসূক্ত’। যদিও বেদে দেবী দুর্গার সরাসরি কোনো কথা নেই। তবু পণ্ডিতরা ঋগ্বেদের বাকসূক্তকে দুর্গার সূক্ত বলে মনে করেন। এটি নারীশক্তি তথা দেবীশক্তির প্রাচীনতম নিদর্শন। শাক্তপূজার প্রাচীনতম মন্ত্রও এটি। আরও গুরুত্বের বিষয়, এই মন্ত্রের রচনাকারীও একজন নারী।

বেদে পুরুষ দেবতাদের গুণগান করে স্তোত্র বা শ্লোক, সূক্ত তথা মন্ত্রের ছড়াছড়ি। তবে পাশাপাশি দেবীশক্তির মহিমা এবং মাতৃশক্তি উপাসনার প্রাচীন নজির হিসেবে বেশ কিছু সূক্ত মেলে। এর মধ্যে এই বাকসূক্ত অন্যতম।

আনুমানিক সাড়ে ৩ হাজার বছর আগের প্রাচীন ভারত। সেখানে জন্মেছিলেন ঋষি-কবি বাক্। বাক্ মানে বাণী। ঋষি অম্ভৃণের কন্যা তিনি, তাই আরেক নাম অম্ভৃণি। একত্রে বাগাম্ভৃণিও বলা হয়। এই বাক্ অম্ভৃণি দেবীসূক্ত রচনা করেছেন বলে একে অম্ভৃণিসূক্ত বা বাক্সূক্তও বলা হয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্ত তাঁর রচিত। এতে মোট আটটি শ্লোক বা মন্ত্র আছে। প্রথম এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্লোক ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত এবং দ্বিতীয় শ্লোক জগতী ছন্দে রচিত। মন্ত্রগুলোকে একসঙ্গে বৈদিক দেবীসূক্তম বলে। সাধারণভাবে চণ্ডীপাঠের আগে ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত এবং শেষে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয়।

বাক্ অম্ভৃণি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তে জানাচ্ছেন, ‘অহম্ রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।’ অর্থাৎ, আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। এই সূক্তে রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, অগ্নিসহ বিশ্ব দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মবিদুষী বাক্ নিজ অভিন্নতা ঘোষণা করেছেন।

বেদ সূত্রে বলা যায়, ব্রহ্মবাদিনী বাক্ অনুভব করেছিলেন সবই ব্রহ্মের অংশ এবং তিনি নিজের মধ্যে সব দেবতা, চরাচর বা বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। বাক্সূক্ত তাই প্রকৃতপক্ষে দেবীকেই ইঙ্গিত করে। কারণ বাক্ যা বলেছেন, তা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে এবং নিজেকে আদ্যাশক্তি চার দেবীর স্বরূপে বিবরণ দিয়ে স্তোত্র আকারে। বাক্ নিজেকে এই শক্তির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। অদ্বৈতবাদ অনুসারে যে ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয় বা জানে, তাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। বাক্ এই স্তোত্র রচনার মাধ্যমে আদ্যাশক্তি দেবীর স্বরূপ নিজের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তিনি ব্রহ্মস্বরূপা। তাই এটি দেবীসূক্ত।

দেবীসূক্ত নিয়ে বেদের বিখ্যাত ও প্রাচীন ভাষ্যকার বা টীকাকার সায়ণাচার্য্য বলেছেন, অম্ভৃণ কন্যা বাক্ পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে জগৎরূপে নিজেকে ব্রহ্ম উপলব্ধি করেছেন। আবার ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী (দেবী বা নারী ভগবান) এখানে ব্রহ্মবিদুষী বাক্কে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে তাঁর ভেতর দিয়েই নিজের জগৎব্যাপী আত্মস্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন।

দেবীসূক্তে নির্দিষ্ট করে কোনো নাম বা উপাধি বিশিষ্ট দেবীর কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ এখানে আদ্যাশক্তিকে নির্দিষ্ট কোনোরূপেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি। এটি দেবীর বিশ্বময় স্বরূপের প্রকাশ। এ সূক্তটি বেদোত্তর সাহিত্যেই বস্তুত দেবীসূক্ত নামে অভিহিত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দেবীশক্তি নিহিত রয়েছে; এই উপলব্ধি থেকেই পরবর্তীকালে দেবীশক্তি শাক্তপূজার প্রধান উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

অন্যদিকে, হিন্দু সাহিত্যের পৌরাণিক ধারার প্রাচীনতম গ্রন্থের অন্যতম মার্কন্ডেয় ৫ পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে, স্ত্রীঃ সমস্ত সকলা জগৎসু। অর্থাৎ, প্রত্যেক স্ত্রী বা নারীর মধ্যেই জগৎ তথা দেবীসত্তা বিরাজমান। বাক্ অম্ভৃণিও সেই আদ্যাশক্তি দেবীর স্বরূপে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করেছেন।

জগতের সব নারীরই সে অধিকার আছে, যেন ঘোষণা করেছেন সে কথাই।

বাক্সূক্ত/দেবীসূক্ত

১. আমি রুদ্র ও বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবতা রূপে বিচরণ করি।

২. আমি লালন করি ও টিকিয়ে রাখি সমৃদ্ধ সোম এবং ত্বষ্টা, পূষা ও ভগকে ধরে রাখি।

৩. আমি রানি, ধন সংগ্রহকারী, জ্ঞানে পূর্ণ, যারা উপাসনাযোগ্য তাদের মধ্যে প্রথম।

৫. আমিই সে, যে নিশ্চয়তার সঙ্গে ঘোষণা করছে ও ধ্বনিত করছে সেই শব্দ (সত্য), যা দেবতা ও মানুষ একইভাবে স্বাগত জানায়।

৬. আমি রুদ্রের ধনুক বাঁকিয়ে দিয়েছি, যাতে তাঁর তির ভক্তি-বিদ্বেষীকে আঘাত ও সংহার করে।

৭. বিশ্ব শিখরে আমি পিতাকে (সৃষ্টিকর্তাকে) নিয়ে আসি: আমার নিবাস জলে, সমুদ্রে।

৮. আমি বাতাস ও ঝড়ের মতো শ্বাস নিই (প্রবাহিত হই), যখন একত্রে ধরে রাখি সমস্ত অস্তিত্বকে (বিশ্ব)।

(ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১২৫তম সূক্ত)

‘গহিনের স্রোতধারা: এশিয়ার নারীসাধকদের জীবন ও রচনা’ বই থেকে সম্পাদিত।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

মহালয়ার ভোর। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্ত্যে জানানো হয় আহ্বান। জাগেন উমা। শুরু হয় বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার।

দেবী দুর্গার পূজায় দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠে পাঠ করা হয় ঋগ্বেদের বাকসূক্ত, যা ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত।

শাস্ত্রে বলে, ঋষিরা মন্ত্র বানিয়ে লিখতেন না, তাঁরা সেটি দেখতে পেতেন। এই সূক্ত বা মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন একজন নারী ঋষি।

ঋগ্বেদের বাকসূক্তই বেদের ‘দেবীসূক্ত’। যদিও বেদে দেবী দুর্গার সরাসরি কোনো কথা নেই। তবু পণ্ডিতরা ঋগ্বেদের বাকসূক্তকে দুর্গার সূক্ত বলে মনে করেন। এটি নারীশক্তি তথা দেবীশক্তির প্রাচীনতম নিদর্শন। শাক্তপূজার প্রাচীনতম মন্ত্রও এটি। আরও গুরুত্বের বিষয়, এই মন্ত্রের রচনাকারীও একজন নারী।

বেদে পুরুষ দেবতাদের গুণগান করে স্তোত্র বা শ্লোক, সূক্ত তথা মন্ত্রের ছড়াছড়ি। তবে পাশাপাশি দেবীশক্তির মহিমা এবং মাতৃশক্তি উপাসনার প্রাচীন নজির হিসেবে বেশ কিছু সূক্ত মেলে। এর মধ্যে এই বাকসূক্ত অন্যতম।

আনুমানিক সাড়ে ৩ হাজার বছর আগের প্রাচীন ভারত। সেখানে জন্মেছিলেন ঋষি-কবি বাক্। বাক্ মানে বাণী। ঋষি অম্ভৃণের কন্যা তিনি, তাই আরেক নাম অম্ভৃণি। একত্রে বাগাম্ভৃণিও বলা হয়। এই বাক্ অম্ভৃণি দেবীসূক্ত রচনা করেছেন বলে একে অম্ভৃণিসূক্ত বা বাক্সূক্তও বলা হয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্ত তাঁর রচিত। এতে মোট আটটি শ্লোক বা মন্ত্র আছে। প্রথম এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্লোক ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত এবং দ্বিতীয় শ্লোক জগতী ছন্দে রচিত। মন্ত্রগুলোকে একসঙ্গে বৈদিক দেবীসূক্তম বলে। সাধারণভাবে চণ্ডীপাঠের আগে ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত এবং শেষে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয়।

বাক্ অম্ভৃণি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তে জানাচ্ছেন, ‘অহম্ রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।’ অর্থাৎ, আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। এই সূক্তে রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, অগ্নিসহ বিশ্ব দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মবিদুষী বাক্ নিজ অভিন্নতা ঘোষণা করেছেন।

বেদ সূত্রে বলা যায়, ব্রহ্মবাদিনী বাক্ অনুভব করেছিলেন সবই ব্রহ্মের অংশ এবং তিনি নিজের মধ্যে সব দেবতা, চরাচর বা বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। বাক্সূক্ত তাই প্রকৃতপক্ষে দেবীকেই ইঙ্গিত করে। কারণ বাক্ যা বলেছেন, তা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে এবং নিজেকে আদ্যাশক্তি চার দেবীর স্বরূপে বিবরণ দিয়ে স্তোত্র আকারে। বাক্ নিজেকে এই শক্তির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। অদ্বৈতবাদ অনুসারে যে ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয় বা জানে, তাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। বাক্ এই স্তোত্র রচনার মাধ্যমে আদ্যাশক্তি দেবীর স্বরূপ নিজের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তিনি ব্রহ্মস্বরূপা। তাই এটি দেবীসূক্ত।

দেবীসূক্ত নিয়ে বেদের বিখ্যাত ও প্রাচীন ভাষ্যকার বা টীকাকার সায়ণাচার্য্য বলেছেন, অম্ভৃণ কন্যা বাক্ পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে জগৎরূপে নিজেকে ব্রহ্ম উপলব্ধি করেছেন। আবার ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী (দেবী বা নারী ভগবান) এখানে ব্রহ্মবিদুষী বাক্কে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে তাঁর ভেতর দিয়েই নিজের জগৎব্যাপী আত্মস্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন।

দেবীসূক্তে নির্দিষ্ট করে কোনো নাম বা উপাধি বিশিষ্ট দেবীর কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ এখানে আদ্যাশক্তিকে নির্দিষ্ট কোনোরূপেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি। এটি দেবীর বিশ্বময় স্বরূপের প্রকাশ। এ সূক্তটি বেদোত্তর সাহিত্যেই বস্তুত দেবীসূক্ত নামে অভিহিত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দেবীশক্তি নিহিত রয়েছে; এই উপলব্ধি থেকেই পরবর্তীকালে দেবীশক্তি শাক্তপূজার প্রধান উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

অন্যদিকে, হিন্দু সাহিত্যের পৌরাণিক ধারার প্রাচীনতম গ্রন্থের অন্যতম মার্কন্ডেয় ৫ পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে, স্ত্রীঃ সমস্ত সকলা জগৎসু। অর্থাৎ, প্রত্যেক স্ত্রী বা নারীর মধ্যেই জগৎ তথা দেবীসত্তা বিরাজমান। বাক্ অম্ভৃণিও সেই আদ্যাশক্তি দেবীর স্বরূপে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করেছেন।

জগতের সব নারীরই সে অধিকার আছে, যেন ঘোষণা করেছেন সে কথাই।

বাক্সূক্ত/দেবীসূক্ত

১. আমি রুদ্র ও বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবতা রূপে বিচরণ করি।

২. আমি লালন করি ও টিকিয়ে রাখি সমৃদ্ধ সোম এবং ত্বষ্টা, পূষা ও ভগকে ধরে রাখি।

৩. আমি রানি, ধন সংগ্রহকারী, জ্ঞানে পূর্ণ, যারা উপাসনাযোগ্য তাদের মধ্যে প্রথম।

৫. আমিই সে, যে নিশ্চয়তার সঙ্গে ঘোষণা করছে ও ধ্বনিত করছে সেই শব্দ (সত্য), যা দেবতা ও মানুষ একইভাবে স্বাগত জানায়।

৬. আমি রুদ্রের ধনুক বাঁকিয়ে দিয়েছি, যাতে তাঁর তির ভক্তি-বিদ্বেষীকে আঘাত ও সংহার করে।

৭. বিশ্ব শিখরে আমি পিতাকে (সৃষ্টিকর্তাকে) নিয়ে আসি: আমার নিবাস জলে, সমুদ্রে।

৮. আমি বাতাস ও ঝড়ের মতো শ্বাস নিই (প্রবাহিত হই), যখন একত্রে ধরে রাখি সমস্ত অস্তিত্বকে (বিশ্ব)।

(ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১২৫তম সূক্ত)

‘গহিনের স্রোতধারা: এশিয়ার নারীসাধকদের জীবন ও রচনা’ বই থেকে সম্পাদিত।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আলাদা বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো।

৪ দিন আগে

বিশ্বজুড়ে এক শ কোটির বেশি মানুষ যাদের বয়স ১৫ বছর কিংবা এর বেশি; তারা শৈশবে কোনো না কোনোভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ কোটির বেশি নারী তাঁর সঙ্গীর দ্বারা সহিসংতার শিকার হয়েছেন ২০২৩ সালে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এমন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি।

৫ দিন আগে

মাহমুদা পারভীন। নামটি এখনো খুব পরিচিত নয়। সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আরও উজ্জ্বল; তিনি একজন মুহূর্ত-শিকারি, ফটোগ্রাফার। কোনো প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে গ্রুমিংও নয়; নিজের ভালোবাসা আর অনুভূতির টানে তিনি ধরে রাখতে শুরু করেছ

৫ দিন আগে

প্রশ্ন: বিয়ের পর থেকে আমি নানা জুলুমের শিকার। বলতে গেলে, সব ধরনের জুলুম হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আমাদের ৮ বছরের একটি সন্তান আছে। ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্য চায়। অর্থাৎ যৌতুক। সেটা পায় না বলে নানা কারণে রাগ প্রকাশ করে এবং চাপ দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে আমি কী করতে পারি?

৫ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আলাদা বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে ঘৃণা প্রচারমূলক ও নারীবিদ্বেষী বক্তব্য রাষ্ট্রীয় আইন এবং পেশাগত নীতিবোধের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করে সংগঠনগুলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সমাজ সংস্কারক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়াকে ‘মুরতাদ-কাফির’ আখ্যায়িত করে পোস্ট দেন। এর নিন্দা জানিয়ে বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) তাদের বিবৃতিতে বলেছে, ‘বাংলা ও বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া, যাঁর অবদান আমাদের শিক্ষা, সমাজচিন্তা ও মনন গঠনের ভিত্তি। তাঁকে নিয়ে এমন বিদ্বেষপূর্ণ ও উসকানিমূলক মন্তব্য কেবল নিন্দনীয়ই নয়, এটি নারীর মর্যাদার ওপর সরাসরি আক্রমণ। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, যিনি নিজেদের পেশার নৈতিকতা, শালীনতা এবং প্রগতিশীল চেতনার প্রতীক হওয়ার কথা, তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের বক্তব্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বজ্ঞানহীন, ঘৃণা প্রচারমূলক ও নারীবিদ্বেষী বক্তব্য পেশাগত নীতিবোধের চরম লঙ্ঘন।’

আসক মনে করে, ‘এ ধরনের মন্তব্য ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার সীমা ছাড়িয়ে সমাজে বিভাজন, নারীবিদ্বেষী ও ঘৃণামূলক বক্তব্যকে উসকে দেয়। যা মানবাধিকার মানদণ্ড, রাষ্ট্রীয় আইন এবং একাডেমিক নৈতিকতার সরাসরি লঙ্ঘন। বেগম রোকেয়া শুধুই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন, তিনি বাঙালি নারীর মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি। তাঁকে অবমাননা করা মানে বাঙালির সামষ্টিক অগ্রযাত্রাকে আঘাত করা।’

নারী অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের বিবৃতিতে অনতিবিলম্বে ওই শিক্ষকের অপসারণের দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘যারা ধর্মের অপব্যাখ্যার ওপর ভর করে নারীদের সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক তাদেরই একজন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৫০ বছর আগে নারী মুক্তির যে স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন, তাঁর আদর্শ এখনো প্রাসঙ্গিক হওয়ায় নারী প্রগতিবিরোধী একটি গোষ্ঠী তাঁকে ভয় পায়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে যখন দেশের মেয়েরা সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখন শিক্ষক নামধারী একজন ব্যক্তির এই অপপ্রচার, তার শিক্ষকতার যোগ্যতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।’

মহিলা পরিষদ মনে করে, ‘যখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোকেয়া দিবস পালন করা হচ্ছে, রোকেয়া পদকের প্রবর্তন করা হয়েছে, তখন এ ধরনের অপপ্রচার রাষ্ট্রীয় নীতিবিরোধী কাজ। এ ধরনের অপচেষ্টা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার একটি ষড়যন্ত্র এবং দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার একটি অপতৎপরতা। এই অপপ্রচার সুস্থ সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সমাজের মধ্যে বসবাসকারী নারীবিদ্বেষী গোষ্ঠীর এ ধরনের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্মিলিতভাবে এখনই প্রতিহত করা দরকার।’

নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন নারীপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বেগম রোকেয়া কখনোই ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। বরং তিনি আজীবন অন্ধ কুসংস্কার, বৈষম্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ধর্মের ব্যবহার করে নারীকে অসম্মান-অপদস্থ করা, নারীর অধিকার খর্ব করা এবং নারীকে চার দেয়ালের অন্ধকারে আবদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন।’

নারীপক্ষের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কাউকে অসম্মান ও হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় শব্দ-বাক্য ব্যবহার করা অন্যায় এবং সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়। রোকেয়াসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো মানুষের প্রতিই এমন বক্তব্য ও আচরণের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানায় নারীপক্ষ।’

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আলাদা বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে ঘৃণা প্রচারমূলক ও নারীবিদ্বেষী বক্তব্য রাষ্ট্রীয় আইন এবং পেশাগত নীতিবোধের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করে সংগঠনগুলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সমাজ সংস্কারক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়াকে ‘মুরতাদ-কাফির’ আখ্যায়িত করে পোস্ট দেন। এর নিন্দা জানিয়ে বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) তাদের বিবৃতিতে বলেছে, ‘বাংলা ও বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া, যাঁর অবদান আমাদের শিক্ষা, সমাজচিন্তা ও মনন গঠনের ভিত্তি। তাঁকে নিয়ে এমন বিদ্বেষপূর্ণ ও উসকানিমূলক মন্তব্য কেবল নিন্দনীয়ই নয়, এটি নারীর মর্যাদার ওপর সরাসরি আক্রমণ। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, যিনি নিজেদের পেশার নৈতিকতা, শালীনতা এবং প্রগতিশীল চেতনার প্রতীক হওয়ার কথা, তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের বক্তব্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বজ্ঞানহীন, ঘৃণা প্রচারমূলক ও নারীবিদ্বেষী বক্তব্য পেশাগত নীতিবোধের চরম লঙ্ঘন।’

আসক মনে করে, ‘এ ধরনের মন্তব্য ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার সীমা ছাড়িয়ে সমাজে বিভাজন, নারীবিদ্বেষী ও ঘৃণামূলক বক্তব্যকে উসকে দেয়। যা মানবাধিকার মানদণ্ড, রাষ্ট্রীয় আইন এবং একাডেমিক নৈতিকতার সরাসরি লঙ্ঘন। বেগম রোকেয়া শুধুই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন, তিনি বাঙালি নারীর মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি। তাঁকে অবমাননা করা মানে বাঙালির সামষ্টিক অগ্রযাত্রাকে আঘাত করা।’

নারী অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের বিবৃতিতে অনতিবিলম্বে ওই শিক্ষকের অপসারণের দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘যারা ধর্মের অপব্যাখ্যার ওপর ভর করে নারীদের সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক তাদেরই একজন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৫০ বছর আগে নারী মুক্তির যে স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন, তাঁর আদর্শ এখনো প্রাসঙ্গিক হওয়ায় নারী প্রগতিবিরোধী একটি গোষ্ঠী তাঁকে ভয় পায়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে যখন দেশের মেয়েরা সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখন শিক্ষক নামধারী একজন ব্যক্তির এই অপপ্রচার, তার শিক্ষকতার যোগ্যতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।’

মহিলা পরিষদ মনে করে, ‘যখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোকেয়া দিবস পালন করা হচ্ছে, রোকেয়া পদকের প্রবর্তন করা হয়েছে, তখন এ ধরনের অপপ্রচার রাষ্ট্রীয় নীতিবিরোধী কাজ। এ ধরনের অপচেষ্টা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার একটি ষড়যন্ত্র এবং দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার একটি অপতৎপরতা। এই অপপ্রচার সুস্থ সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সমাজের মধ্যে বসবাসকারী নারীবিদ্বেষী গোষ্ঠীর এ ধরনের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্মিলিতভাবে এখনই প্রতিহত করা দরকার।’

নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন নারীপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বেগম রোকেয়া কখনোই ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। বরং তিনি আজীবন অন্ধ কুসংস্কার, বৈষম্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ধর্মের ব্যবহার করে নারীকে অসম্মান-অপদস্থ করা, নারীর অধিকার খর্ব করা এবং নারীকে চার দেয়ালের অন্ধকারে আবদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন।’

নারীপক্ষের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কাউকে অসম্মান ও হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় শব্দ-বাক্য ব্যবহার করা অন্যায় এবং সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়। রোকেয়াসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো মানুষের প্রতিই এমন বক্তব্য ও আচরণের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানায় নারীপক্ষ।’

মহালয়ার ভোর। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্ত্যে জানানো হয় আহ্বান। জাগেন উমা। শুরু হয় বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার। দেবী দুর্গার পূজায় দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠে পাঠ করা হয় ঋগ্বেদের বাকসূক্ত, যা ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত...

০১ অক্টোবর ২০২৫

বিশ্বজুড়ে এক শ কোটির বেশি মানুষ যাদের বয়স ১৫ বছর কিংবা এর বেশি; তারা শৈশবে কোনো না কোনোভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ কোটির বেশি নারী তাঁর সঙ্গীর দ্বারা সহিসংতার শিকার হয়েছেন ২০২৩ সালে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এমন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি।

৫ দিন আগে

মাহমুদা পারভীন। নামটি এখনো খুব পরিচিত নয়। সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আরও উজ্জ্বল; তিনি একজন মুহূর্ত-শিকারি, ফটোগ্রাফার। কোনো প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে গ্রুমিংও নয়; নিজের ভালোবাসা আর অনুভূতির টানে তিনি ধরে রাখতে শুরু করেছ

৫ দিন আগে

প্রশ্ন: বিয়ের পর থেকে আমি নানা জুলুমের শিকার। বলতে গেলে, সব ধরনের জুলুম হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আমাদের ৮ বছরের একটি সন্তান আছে। ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্য চায়। অর্থাৎ যৌতুক। সেটা পায় না বলে নানা কারণে রাগ প্রকাশ করে এবং চাপ দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে আমি কী করতে পারি?

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

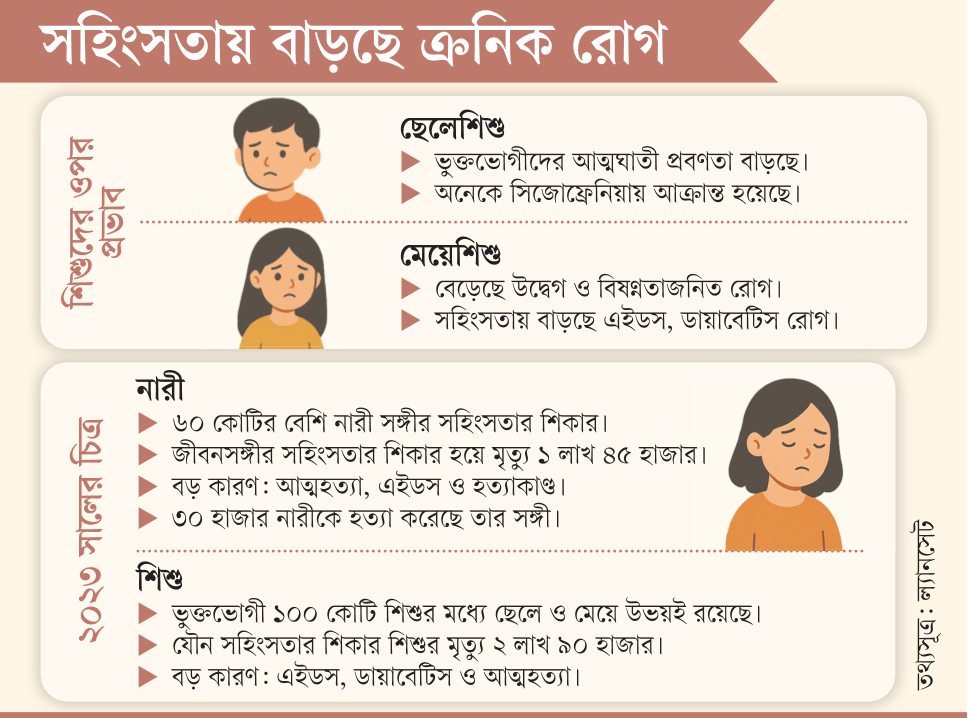

বিশ্বজুড়ে এক শ কোটির বেশি মানুষ যাদের বয়স ১৫ বছর কিংবা এর বেশি; তারা শৈশবে কোনো না কোনোভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ কোটির বেশি নারী তাঁর সঙ্গীর দ্বারা সহিসংতার শিকার হয়েছেন ২০২৩ সালে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এমন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি। বিখ্যাত চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে।

গত মঙ্গলবার গবেষণাটি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলের তথ্য নিয়ে এ গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, এমন সহিংসতার কারণে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এইডস এবং অন্যান্য ক্রনিক রোগের সংক্রমণের হারও বেশি।

এই গবেষণার জন্য ২০২৩ সালের ‘গ্লোবাল বার্ডেন ডিজিজের’ (জিবিডি) তথ্য নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় যুক্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনসহ ৬০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান। ল্যানসেটের ওই গবেষণায় বলা হচ্ছে, জীবনসঙ্গীর ওপর চালানো নির্যাতন ও শিশুদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া যৌন সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম একটি উপায়। এটি সমাজে এবং ভুক্তভোগীদের ওপর দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাব ফেলছে। এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব ভয়ংকর।

তবে এটি জানার পরও বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিকারে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

এই নিয়ে ভারতের গণমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, এমন সহিসংতার কারণে ভুক্তভোগীরা যে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ও প্রতিবন্ধিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এর চিত্র উঠে এসেছে গবেষণায়। নারীরা যে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন এর অন্যতম আটটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ বিষণ্নতা ও উদ্বেগজনিত রোগ। সহিংসতার শিকার নারীরা এসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে তাদের অনেকে প্রতিবন্ধিতা বরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ছাড়া শিশুরা যারা এমন যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছে, তারা মানসিক এবং এইডস, ডায়াবেটিসসহ ক্রনিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এদিকে জীবনসঙ্গীর নির্যাতনের শিকার হয়ে বিশ্বজুড়ে ২০২৩ সালে মারা গেছে ১ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ। এর মধ্যে অনেকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। অনেকে আত্মহত্যা করেছে। আবার নির্যাতনের কারণে এইডসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কেউ কেউ। ল্যানসেট বলছে, ২০২৩ সালে ৩০ হাজার নারীকে হত্যা করেছেন তাঁর সঙ্গী। ২০২৩ সালে যৌন সহিংসতার কারণে মারা গেছে ২ লাখ ৯০ হাজার শিশু। এর একটি বড় অংশ আত্মহত্যা করেছে। এ ছাড়া এইডস, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অনেকে। এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণও ছিল যৌন সহিংসতা।

দক্ষিণ এশিয়ায় এখন যাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যারা শৈশবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যে আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অনেকে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর নারীরা যাঁরা কিনা শৈশবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুশ্চিন্তাজনিত রোগ বেড়েছে।

ল্যানসেটের এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের সহকারী অধ্যাপক লুইসা সোরিও ফ্লোর। তিনি বলেন, শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা ও নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে দীর্ঘ সময় ধরে যেভাবে সমাজ দেখে আসছে, নতুন এই গবেষণা সেটাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এমন ভুক্তভোগীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা কী, সেটাও সামনে এনেছে।

বিশ্বজুড়ে এক শ কোটির বেশি মানুষ যাদের বয়স ১৫ বছর কিংবা এর বেশি; তারা শৈশবে কোনো না কোনোভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ কোটির বেশি নারী তাঁর সঙ্গীর দ্বারা সহিসংতার শিকার হয়েছেন ২০২৩ সালে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এমন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি। বিখ্যাত চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে।

গত মঙ্গলবার গবেষণাটি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলের তথ্য নিয়ে এ গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, এমন সহিংসতার কারণে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এইডস এবং অন্যান্য ক্রনিক রোগের সংক্রমণের হারও বেশি।

এই গবেষণার জন্য ২০২৩ সালের ‘গ্লোবাল বার্ডেন ডিজিজের’ (জিবিডি) তথ্য নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় যুক্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনসহ ৬০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান। ল্যানসেটের ওই গবেষণায় বলা হচ্ছে, জীবনসঙ্গীর ওপর চালানো নির্যাতন ও শিশুদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া যৌন সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম একটি উপায়। এটি সমাজে এবং ভুক্তভোগীদের ওপর দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাব ফেলছে। এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব ভয়ংকর।

তবে এটি জানার পরও বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিকারে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

এই নিয়ে ভারতের গণমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, এমন সহিসংতার কারণে ভুক্তভোগীরা যে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ও প্রতিবন্ধিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এর চিত্র উঠে এসেছে গবেষণায়। নারীরা যে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন এর অন্যতম আটটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ বিষণ্নতা ও উদ্বেগজনিত রোগ। সহিংসতার শিকার নারীরা এসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে তাদের অনেকে প্রতিবন্ধিতা বরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ছাড়া শিশুরা যারা এমন যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছে, তারা মানসিক এবং এইডস, ডায়াবেটিসসহ ক্রনিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এদিকে জীবনসঙ্গীর নির্যাতনের শিকার হয়ে বিশ্বজুড়ে ২০২৩ সালে মারা গেছে ১ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ। এর মধ্যে অনেকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। অনেকে আত্মহত্যা করেছে। আবার নির্যাতনের কারণে এইডসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কেউ কেউ। ল্যানসেট বলছে, ২০২৩ সালে ৩০ হাজার নারীকে হত্যা করেছেন তাঁর সঙ্গী। ২০২৩ সালে যৌন সহিংসতার কারণে মারা গেছে ২ লাখ ৯০ হাজার শিশু। এর একটি বড় অংশ আত্মহত্যা করেছে। এ ছাড়া এইডস, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অনেকে। এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণও ছিল যৌন সহিংসতা।

দক্ষিণ এশিয়ায় এখন যাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যারা শৈশবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যে আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অনেকে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর নারীরা যাঁরা কিনা শৈশবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুশ্চিন্তাজনিত রোগ বেড়েছে।

ল্যানসেটের এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের সহকারী অধ্যাপক লুইসা সোরিও ফ্লোর। তিনি বলেন, শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা ও নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে দীর্ঘ সময় ধরে যেভাবে সমাজ দেখে আসছে, নতুন এই গবেষণা সেটাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এমন ভুক্তভোগীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা কী, সেটাও সামনে এনেছে।

মহালয়ার ভোর। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্ত্যে জানানো হয় আহ্বান। জাগেন উমা। শুরু হয় বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার। দেবী দুর্গার পূজায় দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠে পাঠ করা হয় ঋগ্বেদের বাকসূক্ত, যা ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত...

০১ অক্টোবর ২০২৫

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আলাদা বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো।

৪ দিন আগে

মাহমুদা পারভীন। নামটি এখনো খুব পরিচিত নয়। সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আরও উজ্জ্বল; তিনি একজন মুহূর্ত-শিকারি, ফটোগ্রাফার। কোনো প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে গ্রুমিংও নয়; নিজের ভালোবাসা আর অনুভূতির টানে তিনি ধরে রাখতে শুরু করেছ

৫ দিন আগে

প্রশ্ন: বিয়ের পর থেকে আমি নানা জুলুমের শিকার। বলতে গেলে, সব ধরনের জুলুম হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আমাদের ৮ বছরের একটি সন্তান আছে। ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্য চায়। অর্থাৎ যৌতুক। সেটা পায় না বলে নানা কারণে রাগ প্রকাশ করে এবং চাপ দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে আমি কী করতে পারি?

৫ দিন আগেমুহাম্মদ শফিকুর রহমান

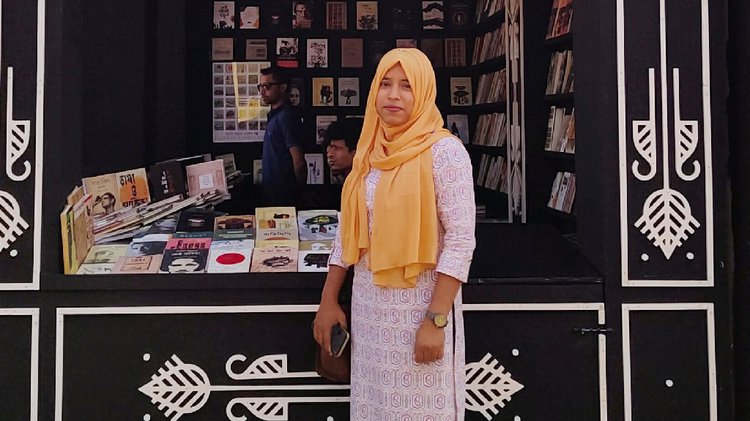

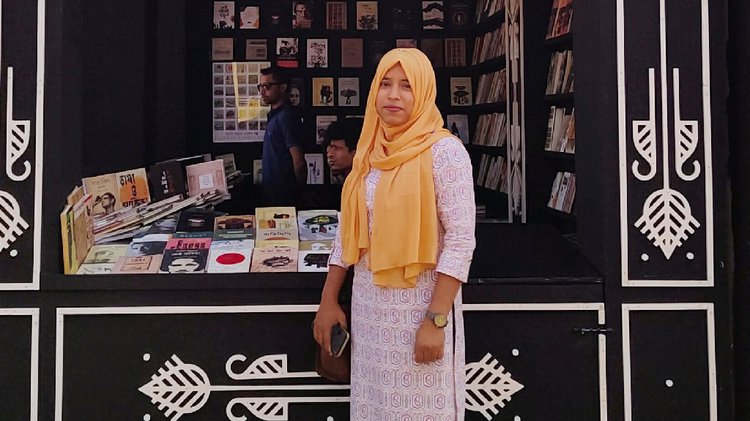

মাহমুদা পারভীন। নামটি এখনো খুব পরিচিত নয়। সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আরও উজ্জ্বল; তিনি একজন মুহূর্ত-শিকারি, ফটোগ্রাফার। কোনো প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে গ্রুমিংও নয়; নিজের ভালোবাসা আর অনুভূতির টানে তিনি ধরে রাখতে শুরু করেছিলেন প্রিয় মুহূর্তগুলো।

মা, বাবা, ভাই, ভাবি এবং তাঁদের সন্তানদের নিয়ে মাহমুদার পরিবার। সেখানে আর কেউ ছবি তোলে না; তাই ফটোগ্রাফি নিয়ে তাঁর যে জগৎ, সেটি পুরোপুরি নিজের হাতে গড়া। একাকী এই পথচলাই যেন তাঁকে আরও বিশেষ মনোযোগী করে তুলেছে, আরও অনুপ্রাণিত করেছে।

শুরুটা খুব সাধারণ, তারপরও বিশেষ

‘সুন্দর মুহূর্ত ধরে রাখতে ভালো লাগে’—এমনই এক সাধারণ অনুভূতি থেকে মাহমুদা ছবি তুলতে শুরু করেন। সময়কে কেউ থামাতে পারে না। কিন্তু ছবি সেই সময়ের ছাপকে ধরে রাখতে পারে। এই টান থেকে তাঁর ফটোগ্রাফির যাত্রা।

প্রথম ক্যামেরা? ক্যামেরা বলা যাবে না। কারণ, এখন পর্যন্ত তিনি মোবাইল ফোন দিয়েই ছবি তোলেন। এই মোবাইল যেন তাঁর হাতে এক জাদুর বাক্স।

স্বীকৃতির প্রথম ধাপ

মোবাইল ফোন দিয়ে তোলা তাঁর ছবি প্রথমবার জায়গা করে নেয় ‘তরুণেরাই পরিবর্তনের প্রভাবক’ আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে। জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল প্রদর্শনী। সেখান থেকে তিনি পেয়েছেন একটি সার্টিফিকেট। এটি তাঁর কাছে শুধু একটি কাগজ নয়, নিজেকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার সাহস।

অনলাইন প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্য রয়েছে। ‘প্রাণোচ্ছ্বাস আত্মসেবা নয়, মানবসেবা’-এর ১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ফটোগ্রাফি কনটেস্টে তিনি দ্বিতীয় হয়েছেন।

যেসব ছবি ছুঁয়ে যায়

প্রিয় ছবির কথা উঠলে তিনি স্মরণ করেন এই নভেম্বরের এক ভোরের স্মৃতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়াশাঘেরা পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিলেন, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কুয়াশা, ভোরের ঠান্ডা, নিস্তব্ধতা আর দুই বন্ধুর পথচলার মিষ্টি স্মৃতি। তিনি মোবাইল ফোনে মুহূর্তটাকে বন্দী করেছিলেন।

ভয়ের দিক

যে কাজ মানুষকে আনন্দ দেয়, সেটির পেছনেও ভয় থাকে। মাহমুদার ভয় খুব সাধারণ, কিন্তু বাস্তব। তা হলো, সব সময় অনুমতি নিয়ে ছবি তোলা যায় না। কেউ যদি বিরক্ত হয়! কেউ রাগ করলে? এসব মাঝে মাঝে তাঁকে থামিয়ে দেয়।

নারী ফটোগ্রাফার হওয়ার বাড়তি চ্যালেঞ্জ

বাইরের মানুষ বাজে কথা না বললেও অনেক জায়গায় শুনতে হয়, মেয়ে হয়ে ছবি তুলছেন? বিষয়টি সবাই ভালো চোখে দেখে না। তার ওপর বিশেষ চ্যালেঞ্জ হলো, বাড়ির লোকজন এখনো জানেই না, তিনি ছবি তোলেন! তাই নিজের ভালোবাসার কাজটুকু তাঁকে চুপিচুপি, নিজের মতো করে করতে হয়।

পাখির ছবি, প্রকৃতির ছবি

মাহমুদার ভালো লাগে ল্যান্ডস্কেপ, স্ট্রিট ফটোগ্রাফি ও পোর্ট্রেট। বারান্দায় এসে ডেকে ওঠা শালিক পাখিগুলো তাঁর ছবি তোলার নিয়মিত বিষয়। খেলা করতে করতে শালিকদের যে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি, সেগুলো তিনি ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

অভাববোধ করেন একজন গাইডের

মাহমুদার বড় আফসোস, কেউ নেই যিনি বলে দেবেন, কোন ছবি ভালো, কোনটা নয়, কোথায় ভুল, কীভাবে আরও ভালো হওয়া যায়। একজন অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে পথনির্দেশনা পেলে তিনি বিশ্বাস করেন, গল্প আরও গভীরভাবে বলতে পারবেন।

স্বপ্ন এখনো চলমান

একদিন চাকরি হবে, ব্যস্ততা তখন নিশ্চয় বাড়বে। কিন্তু ছবি তোলার নেশা কখনো হারিয়ে যাবে না। সুযোগ পেলে নিজের একটি ক্যামেরা কিনবেন; তখন আরও দক্ষভাবে, আরও গল্পময় ছবি তুলবেন। নতুন নতুন গল্পের সন্ধানে পথচলা অব্যাহত থাকবে— মাহমুদার স্বপ্ন আপাতত এতটুকুই।

মাহমুদা পারভীন। নামটি এখনো খুব পরিচিত নয়। সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আরও উজ্জ্বল; তিনি একজন মুহূর্ত-শিকারি, ফটোগ্রাফার। কোনো প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে গ্রুমিংও নয়; নিজের ভালোবাসা আর অনুভূতির টানে তিনি ধরে রাখতে শুরু করেছিলেন প্রিয় মুহূর্তগুলো।

মা, বাবা, ভাই, ভাবি এবং তাঁদের সন্তানদের নিয়ে মাহমুদার পরিবার। সেখানে আর কেউ ছবি তোলে না; তাই ফটোগ্রাফি নিয়ে তাঁর যে জগৎ, সেটি পুরোপুরি নিজের হাতে গড়া। একাকী এই পথচলাই যেন তাঁকে আরও বিশেষ মনোযোগী করে তুলেছে, আরও অনুপ্রাণিত করেছে।

শুরুটা খুব সাধারণ, তারপরও বিশেষ

‘সুন্দর মুহূর্ত ধরে রাখতে ভালো লাগে’—এমনই এক সাধারণ অনুভূতি থেকে মাহমুদা ছবি তুলতে শুরু করেন। সময়কে কেউ থামাতে পারে না। কিন্তু ছবি সেই সময়ের ছাপকে ধরে রাখতে পারে। এই টান থেকে তাঁর ফটোগ্রাফির যাত্রা।

প্রথম ক্যামেরা? ক্যামেরা বলা যাবে না। কারণ, এখন পর্যন্ত তিনি মোবাইল ফোন দিয়েই ছবি তোলেন। এই মোবাইল যেন তাঁর হাতে এক জাদুর বাক্স।

স্বীকৃতির প্রথম ধাপ

মোবাইল ফোন দিয়ে তোলা তাঁর ছবি প্রথমবার জায়গা করে নেয় ‘তরুণেরাই পরিবর্তনের প্রভাবক’ আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে। জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল প্রদর্শনী। সেখান থেকে তিনি পেয়েছেন একটি সার্টিফিকেট। এটি তাঁর কাছে শুধু একটি কাগজ নয়, নিজেকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার সাহস।

অনলাইন প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্য রয়েছে। ‘প্রাণোচ্ছ্বাস আত্মসেবা নয়, মানবসেবা’-এর ১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ফটোগ্রাফি কনটেস্টে তিনি দ্বিতীয় হয়েছেন।

যেসব ছবি ছুঁয়ে যায়

প্রিয় ছবির কথা উঠলে তিনি স্মরণ করেন এই নভেম্বরের এক ভোরের স্মৃতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়াশাঘেরা পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিলেন, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কুয়াশা, ভোরের ঠান্ডা, নিস্তব্ধতা আর দুই বন্ধুর পথচলার মিষ্টি স্মৃতি। তিনি মোবাইল ফোনে মুহূর্তটাকে বন্দী করেছিলেন।

ভয়ের দিক

যে কাজ মানুষকে আনন্দ দেয়, সেটির পেছনেও ভয় থাকে। মাহমুদার ভয় খুব সাধারণ, কিন্তু বাস্তব। তা হলো, সব সময় অনুমতি নিয়ে ছবি তোলা যায় না। কেউ যদি বিরক্ত হয়! কেউ রাগ করলে? এসব মাঝে মাঝে তাঁকে থামিয়ে দেয়।

নারী ফটোগ্রাফার হওয়ার বাড়তি চ্যালেঞ্জ

বাইরের মানুষ বাজে কথা না বললেও অনেক জায়গায় শুনতে হয়, মেয়ে হয়ে ছবি তুলছেন? বিষয়টি সবাই ভালো চোখে দেখে না। তার ওপর বিশেষ চ্যালেঞ্জ হলো, বাড়ির লোকজন এখনো জানেই না, তিনি ছবি তোলেন! তাই নিজের ভালোবাসার কাজটুকু তাঁকে চুপিচুপি, নিজের মতো করে করতে হয়।

পাখির ছবি, প্রকৃতির ছবি

মাহমুদার ভালো লাগে ল্যান্ডস্কেপ, স্ট্রিট ফটোগ্রাফি ও পোর্ট্রেট। বারান্দায় এসে ডেকে ওঠা শালিক পাখিগুলো তাঁর ছবি তোলার নিয়মিত বিষয়। খেলা করতে করতে শালিকদের যে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি, সেগুলো তিনি ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

অভাববোধ করেন একজন গাইডের

মাহমুদার বড় আফসোস, কেউ নেই যিনি বলে দেবেন, কোন ছবি ভালো, কোনটা নয়, কোথায় ভুল, কীভাবে আরও ভালো হওয়া যায়। একজন অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে পথনির্দেশনা পেলে তিনি বিশ্বাস করেন, গল্প আরও গভীরভাবে বলতে পারবেন।

স্বপ্ন এখনো চলমান

একদিন চাকরি হবে, ব্যস্ততা তখন নিশ্চয় বাড়বে। কিন্তু ছবি তোলার নেশা কখনো হারিয়ে যাবে না। সুযোগ পেলে নিজের একটি ক্যামেরা কিনবেন; তখন আরও দক্ষভাবে, আরও গল্পময় ছবি তুলবেন। নতুন নতুন গল্পের সন্ধানে পথচলা অব্যাহত থাকবে— মাহমুদার স্বপ্ন আপাতত এতটুকুই।

মহালয়ার ভোর। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্ত্যে জানানো হয় আহ্বান। জাগেন উমা। শুরু হয় বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার। দেবী দুর্গার পূজায় দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠে পাঠ করা হয় ঋগ্বেদের বাকসূক্ত, যা ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত...

০১ অক্টোবর ২০২৫

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আলাদা বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো।

৪ দিন আগে

বিশ্বজুড়ে এক শ কোটির বেশি মানুষ যাদের বয়স ১৫ বছর কিংবা এর বেশি; তারা শৈশবে কোনো না কোনোভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ কোটির বেশি নারী তাঁর সঙ্গীর দ্বারা সহিসংতার শিকার হয়েছেন ২০২৩ সালে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এমন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি।

৫ দিন আগে

প্রশ্ন: বিয়ের পর থেকে আমি নানা জুলুমের শিকার। বলতে গেলে, সব ধরনের জুলুম হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আমাদের ৮ বছরের একটি সন্তান আছে। ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্য চায়। অর্থাৎ যৌতুক। সেটা পায় না বলে নানা কারণে রাগ প্রকাশ করে এবং চাপ দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে আমি কী করতে পারি?

৫ দিন আগেব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন

প্রশ্ন: বিয়ের পর থেকে আমি নানা জুলুমের শিকার। বলতে গেলে, সব ধরনের জুলুম হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আমাদের ৮ বছরের একটি সন্তান আছে। ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্য চায়। অর্থাৎ যৌতুক। সেটা পায় না বলে নানা কারণে রাগ প্রকাশ করে এবং চাপ দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে আমি কী করতে পারি?

নুসরাত জিনিয়া, মুন্সিগঞ্জ

উত্তর: দীর্ঘ ১৪ বছরের মানসিক-শারীরিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক চাপ এবং ইঙ্গিতে যৌতুক দাবি করা—এ সবই আইনের চোখে অপরাধ।

যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী

এ ক্ষেত্রে যা করতে পারেন, তা হলো:

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করার সুযোগ যদি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন থাকে—

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এ শাস্তির বিধান আছে।

যৌতুক মামলা করতে চাইলে কী হয়

যৌতুক মামলায় অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্ত করবে এবং প্রমাণ পেলে মামলাটি আদালতে যাবে।

সে ক্ষেত্রে আপনার জন্য সুবিধা

ভরণপোষণ ও সন্তানের হেফাজতের অধিকার

আপনি পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ মামলা এবং সন্তানের হেফাজত মামলা করতে পারবেন। ৮ বছর বয়সী সন্তানের হেফাজত সাধারণত মায়ের পক্ষেই যায়, যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচারক সিদ্ধান্ত নেন।

মামলা করা একটি বড় সিদ্ধান্ত। আপনার ভাববার বিষয়, নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তা, স্বামীর সঙ্গে থাকা কি বাস্তবে সম্ভব, নাকি ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ছে? আপনার কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে কি না? তবে সম্পূর্ণ প্রমাণ না থাকলেও প্রাথমিক তথ্য দিয়ে মামলা করা যায়।

নিরাপদ আশ্রয় বা জরুরি সহায়তা যদি আপনি বিপদের মুখে থাকেন—

তবে মামলা করা একটি বড় সিদ্ধান্ত। আপনার ভাববার বিষয় নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তা, স্বামীর সঙ্গে থাকা কি বাস্তবে সম্ভব, নাকি ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ছে? আপনার কাছে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ আছে কি না?

তবে সম্পূর্ণ প্রমাণ না থাকলেও প্রাথমিক তথ্য দিয়ে মামলা করা যায়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী মামলা করা আপনার প্রতি চলমান নির্যাতন এবং যৌতুকের চাপ থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে। তবে এ ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন: বিয়ের পর থেকে আমি নানা জুলুমের শিকার। বলতে গেলে, সব ধরনের জুলুম হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আমাদের ৮ বছরের একটি সন্তান আছে। ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্য চায়। অর্থাৎ যৌতুক। সেটা পায় না বলে নানা কারণে রাগ প্রকাশ করে এবং চাপ দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে আমি কী করতে পারি?

নুসরাত জিনিয়া, মুন্সিগঞ্জ

উত্তর: দীর্ঘ ১৪ বছরের মানসিক-শারীরিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক চাপ এবং ইঙ্গিতে যৌতুক দাবি করা—এ সবই আইনের চোখে অপরাধ।

যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী

এ ক্ষেত্রে যা করতে পারেন, তা হলো:

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করার সুযোগ যদি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন থাকে—

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এ শাস্তির বিধান আছে।

যৌতুক মামলা করতে চাইলে কী হয়

যৌতুক মামলায় অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্ত করবে এবং প্রমাণ পেলে মামলাটি আদালতে যাবে।

সে ক্ষেত্রে আপনার জন্য সুবিধা

ভরণপোষণ ও সন্তানের হেফাজতের অধিকার

আপনি পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ মামলা এবং সন্তানের হেফাজত মামলা করতে পারবেন। ৮ বছর বয়সী সন্তানের হেফাজত সাধারণত মায়ের পক্ষেই যায়, যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচারক সিদ্ধান্ত নেন।

মামলা করা একটি বড় সিদ্ধান্ত। আপনার ভাববার বিষয়, নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তা, স্বামীর সঙ্গে থাকা কি বাস্তবে সম্ভব, নাকি ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ছে? আপনার কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে কি না? তবে সম্পূর্ণ প্রমাণ না থাকলেও প্রাথমিক তথ্য দিয়ে মামলা করা যায়।

নিরাপদ আশ্রয় বা জরুরি সহায়তা যদি আপনি বিপদের মুখে থাকেন—

তবে মামলা করা একটি বড় সিদ্ধান্ত। আপনার ভাববার বিষয় নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তা, স্বামীর সঙ্গে থাকা কি বাস্তবে সম্ভব, নাকি ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ছে? আপনার কাছে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ আছে কি না?

তবে সম্পূর্ণ প্রমাণ না থাকলেও প্রাথমিক তথ্য দিয়ে মামলা করা যায়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী মামলা করা আপনার প্রতি চলমান নির্যাতন এবং যৌতুকের চাপ থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে। তবে এ ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নিন।

মহালয়ার ভোর। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্ত্যে জানানো হয় আহ্বান। জাগেন উমা। শুরু হয় বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার। দেবী দুর্গার পূজায় দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠে পাঠ করা হয় ঋগ্বেদের বাকসূক্ত, যা ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত...

০১ অক্টোবর ২০২৫

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আলাদা বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো।

৪ দিন আগে

বিশ্বজুড়ে এক শ কোটির বেশি মানুষ যাদের বয়স ১৫ বছর কিংবা এর বেশি; তারা শৈশবে কোনো না কোনোভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ কোটির বেশি নারী তাঁর সঙ্গীর দ্বারা সহিসংতার শিকার হয়েছেন ২০২৩ সালে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এমন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি।

৫ দিন আগে

মাহমুদা পারভীন। নামটি এখনো খুব পরিচিত নয়। সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আরও উজ্জ্বল; তিনি একজন মুহূর্ত-শিকারি, ফটোগ্রাফার। কোনো প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে গ্রুমিংও নয়; নিজের ভালোবাসা আর অনুভূতির টানে তিনি ধরে রাখতে শুরু করেছ

৫ দিন আগে