প্রযুক্তি ডেস্ক

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক ধরনের লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের স্টারলিংক, যুক্তরাজ্যের ওয়ানওয়েব, যুক্তরাষ্ট্রের আমাজনের কুইপারের মতো মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে।

স্যটেলাইট ইন্টারনেট হচ্ছে একধরনের সংযোগ যেটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এখানে ইন্টারনেট সিগন্যাল প্রদান করা হয় যেটি গ্রাহকের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার (আইএসপি) সরবরাহ করে থাকে। এরপর এই ইন্টারনেট সিগন্যালটি স্যাটেলাইট হয়ে গ্রাহকের কাছে আসে। এই ইন্টারনেট সিগন্যালটি গ্রাহকের স্যাটেলাইট ডিশ ক্যাপচার করে বা ধারণ করে। এই স্যাটেলাইট ডিশের সাথে সংযুক্ত থাকে গ্রাহকের ইন্টারনেট মডেম। প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট মডেমের মাধ্যমেই মূলত গ্রাহক ইন্টারনেট সেবা পেয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের লাইসেন্স প্রদান করে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)।

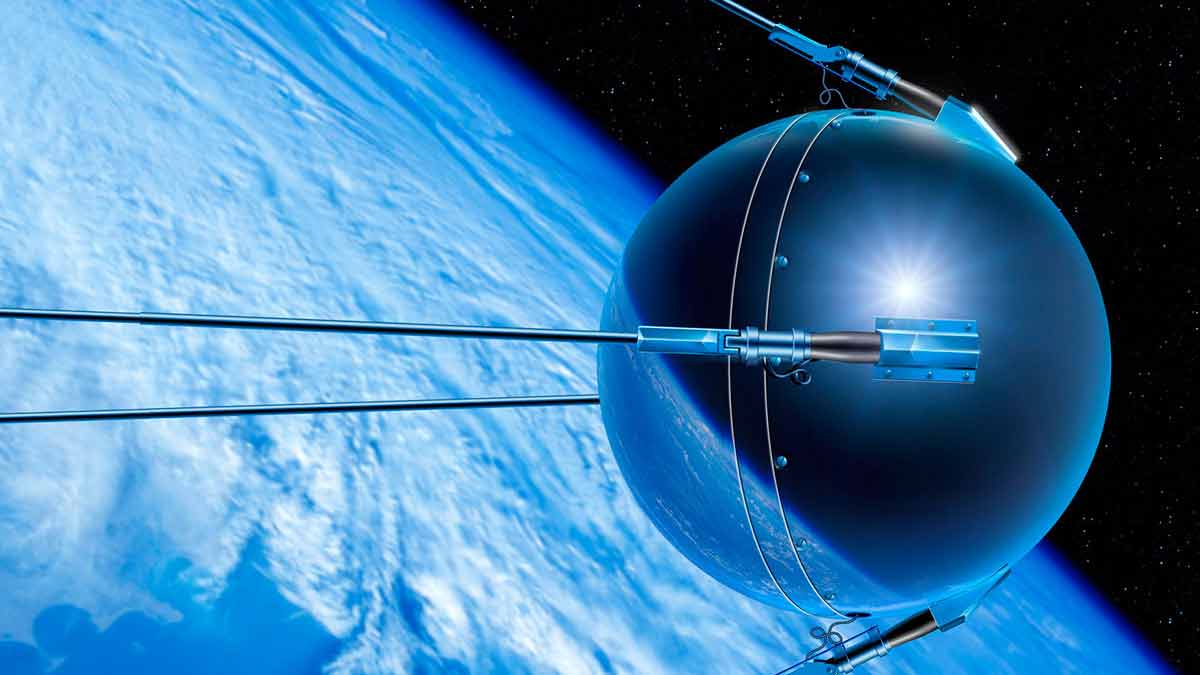

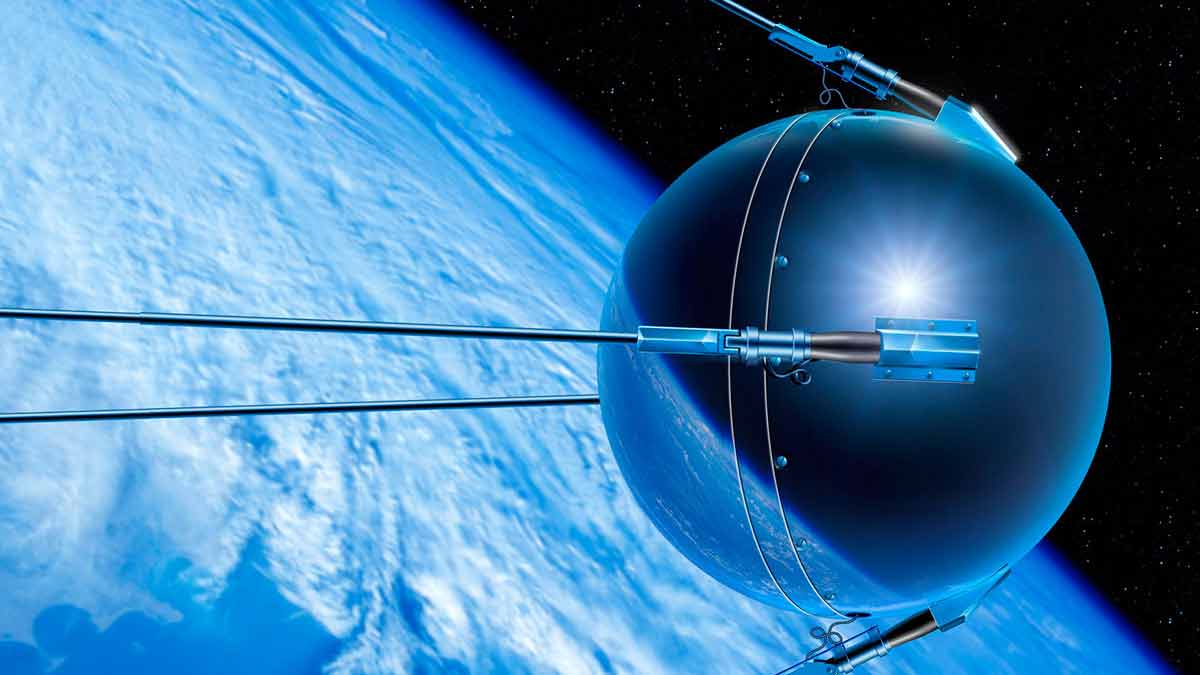

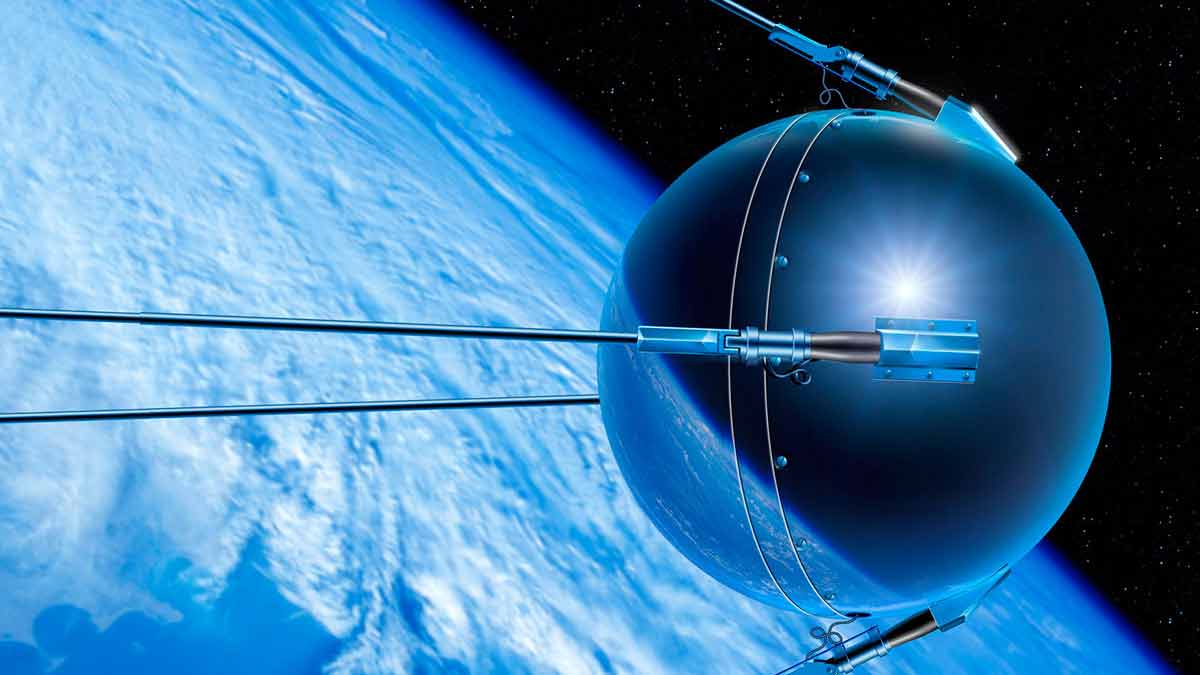

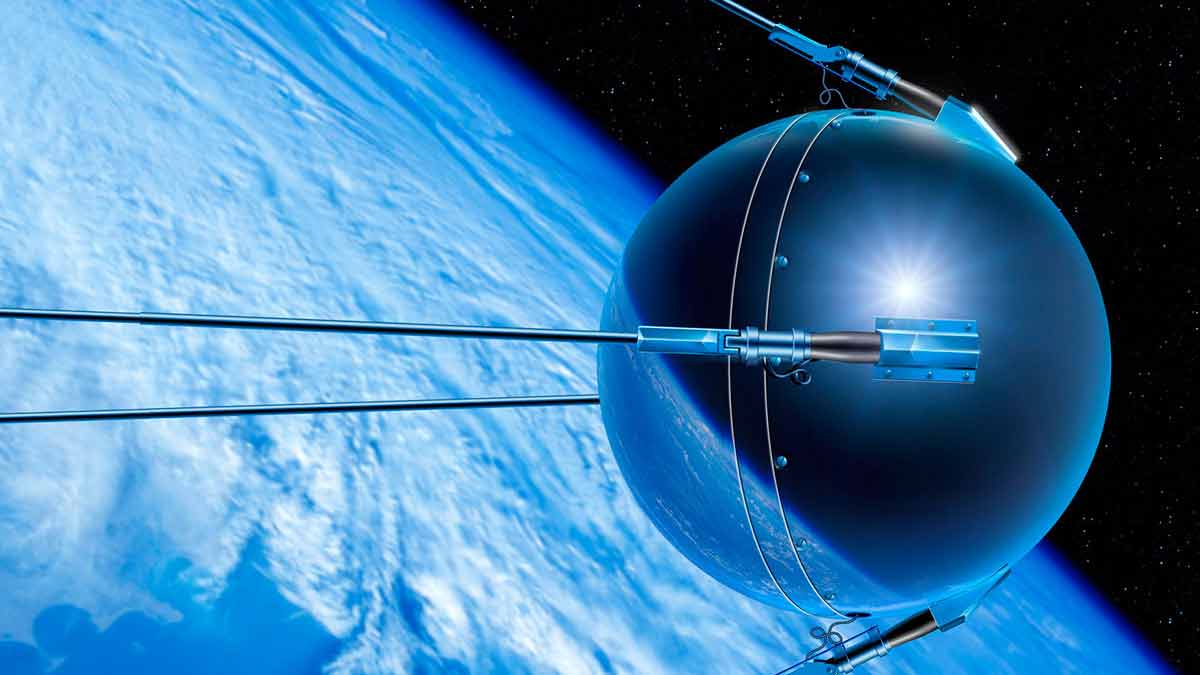

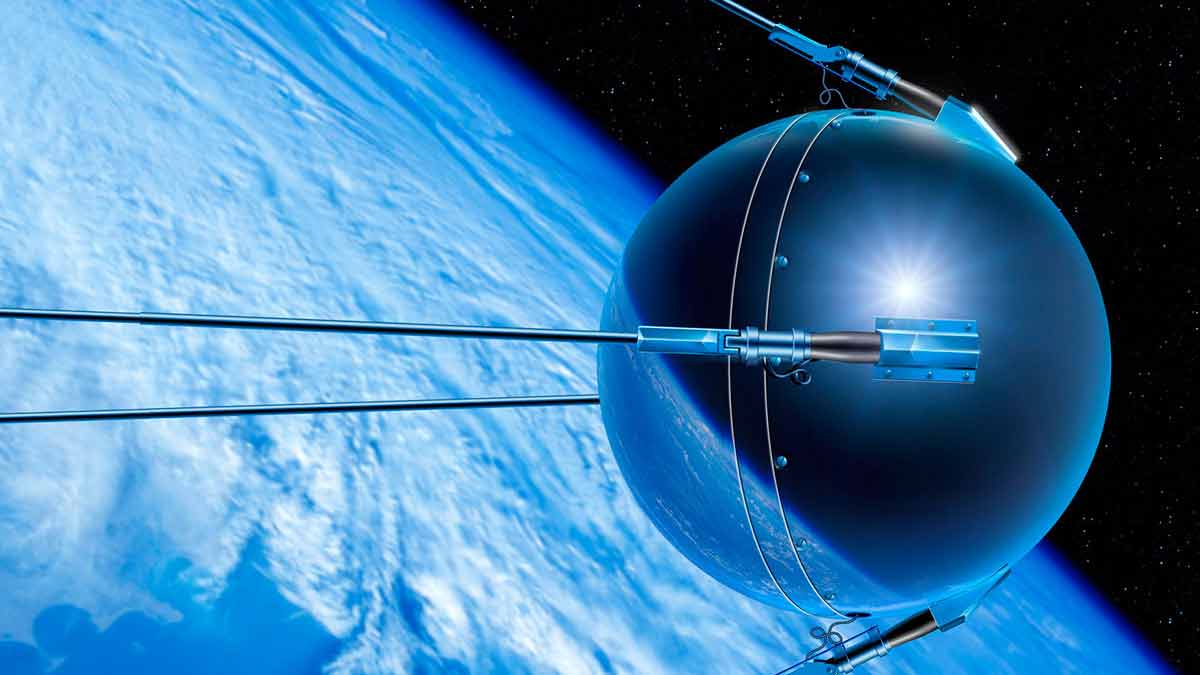

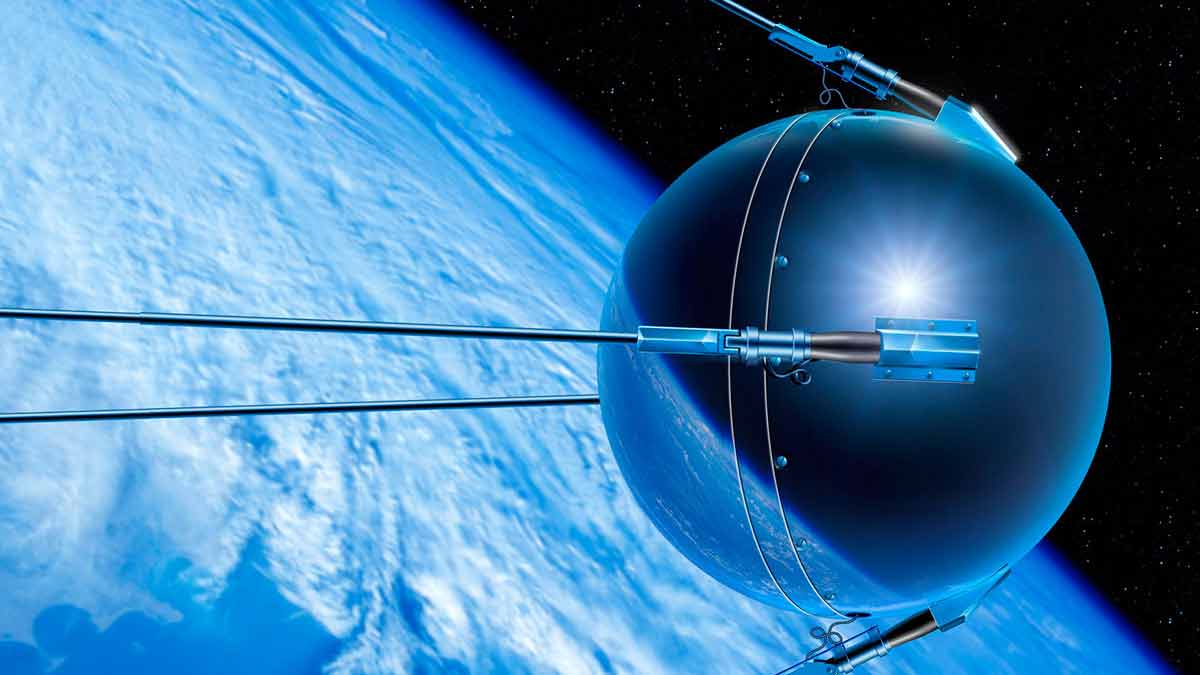

জানা গেছে, ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে স্পুটনিক ১ নামে স্যাটেলাইট পাঠায়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ সালে সফলভাবে এক্সপ্লোরার ১ স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠায়। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্যাটেলাইট হচ্ছে টেলেস্টার ১। এটি ১৯৬২ সালে পাঠানো হয়। টেলেস্টার ১ নির্মাণ করেছিল বেল ল্যাবস। এরপরই চলে আসে জিওসিনক্রোনওয়াস স্যাটেলাইট আর জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট নিয়ে গবেষণা।

পৃথিবীর জিওস্টেশনারি অরবিটে সফলভাবে পৌছানো প্রথম স্যাটেলাইট হচ্ছে সিনকম৩। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এটি নাসার জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিল হুজেস এয়ারক্রাফট। এরপর সময়ের সাথে সাথে টেলিভিশন, মিলিটারি এবং টেলিকমিউনিকেশনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্যাটেলাইটগুলোর ব্যবহার বাড়তে থাকে। ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব উদ্ভাবনের পর ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করার কাজে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বর্তমানে জিওস্টেশনারি অরবিটের পাশাপাশি মিডিয়াম আর্থ অরবিট এবং লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইট পাঠিয়ে ইন্টারনেট সার্ভিসের কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

পৃথিবীর জিওস্টেশনারি অরবিটে সফলভাবে পৌছানো প্রথম স্যাটেলাইট হচ্ছে সিনকম৩। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এটি নাসার জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিল হুজেস এয়ারক্রাফট। এরপর সময়ের সাথে সাথে টেলিভিশন, মিলিটারি এবং টেলিকমিউনিকেশনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্যাটেলাইটগুলোর ব্যবহার বাড়তে থাকে। ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব উদ্ভাবনের পর ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করার কাজে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বর্তমানে জিওস্টেশনারি অরবিটের পাশাপাশি মিডিয়াম আর্থ অরবিট এবং লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইট পাঠিয়ে ইন্টারনেট সার্ভিসের কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে স্যাটেলাইটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিজ্ঞানীরা চর্চা করছেন। সেটি হলো স্যাটেলাইট কনস্টেলাশন। এটি হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একসাথে অনেকগুলো কৃত্রিম স্যাটেলাইট একত্রে কাজ করে একটি টোটাল সিস্টেম হিসেবে কাজ করে। এই স্যাটেলাইট কনস্টেলাশনের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর ইন্টারনেট যোগাযোগ কভার করা সম্ভব হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম(জিপিএস), রাশিয়ার গ্লোনাস এধরনের স্যাটেলাইট কনস্টেলাশনের বাস্তব প্রয়োগ। জিপিএস, গ্লোনাস হচ্ছে এক ধরনের নেভিগেশন সিস্টেম প্রভাইডার যারা পৃথিবীতে কারও অবস্থান বের করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই স্যাটেলাইট কনস্টেলাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীব্যাপী স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা দেয়ার জন্য কাজ করছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওয়ানওয়েব, স্টারলিংক, ও৩বি এমইও, কুইপার ।

বর্তমানে বাংলাদেশেরও রয়েছে নিজস্ব ইন্টারনেট স্যাটেলাইট সিস্টেম – বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১। এটি ১২মে ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই স্যাটেলাইটটি বানিয়েছে ফ্রাংকো ইটালিয়ান কোম্পানি থালেস এলেনিয়া স্পেস। এটি স্পেসএক্সের ফ্যালকন৯ ব্লক ৫ রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপন করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশেরও রয়েছে নিজস্ব ইন্টারনেট স্যাটেলাইট সিস্টেম – বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১। এটি ১২মে ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই স্যাটেলাইটটি বানিয়েছে ফ্রাংকো ইটালিয়ান কোম্পানি থালেস এলেনিয়া স্পেস। এটি স্পেসএক্সের ফ্যালকন৯ ব্লক ৫ রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার উৎক্ষেপন কমপ্লেক্স থেকে উৎক্ষেপন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর যাবতীয় কাজ তদারকি করে থাকে। কোম্পানিটি বাংলাদেশ সরকারের ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ইন্টারনেট সেবাই নয়,স্যাটেলাইট নিয়ে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নানারকম সমীকরণ চলছে। কারণ স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশনের মাধ্যমে যেকোনো মানুষ বা বস্তুর অবস্থান বের করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য ইন্টারনেট সেবার আড়ালে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া,জাপানসহ পুরো ইউরোপের। এই প্রতিযোগিতা মহাকাশের পরিবেশ যেন হুমকীর মধ্যে না ফেলে সেটা নিয়ে এক ধরনের উৎকন্ঠা চলছে।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক ধরনের লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের স্টারলিংক, যুক্তরাজ্যের ওয়ানওয়েব, যুক্তরাষ্ট্রের আমাজনের কুইপারের মতো মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে।

স্যটেলাইট ইন্টারনেট হচ্ছে একধরনের সংযোগ যেটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এখানে ইন্টারনেট সিগন্যাল প্রদান করা হয় যেটি গ্রাহকের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার (আইএসপি) সরবরাহ করে থাকে। এরপর এই ইন্টারনেট সিগন্যালটি স্যাটেলাইট হয়ে গ্রাহকের কাছে আসে। এই ইন্টারনেট সিগন্যালটি গ্রাহকের স্যাটেলাইট ডিশ ক্যাপচার করে বা ধারণ করে। এই স্যাটেলাইট ডিশের সাথে সংযুক্ত থাকে গ্রাহকের ইন্টারনেট মডেম। প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট মডেমের মাধ্যমেই মূলত গ্রাহক ইন্টারনেট সেবা পেয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের লাইসেন্স প্রদান করে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)।

জানা গেছে, ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে স্পুটনিক ১ নামে স্যাটেলাইট পাঠায়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ সালে সফলভাবে এক্সপ্লোরার ১ স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠায়। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্যাটেলাইট হচ্ছে টেলেস্টার ১। এটি ১৯৬২ সালে পাঠানো হয়। টেলেস্টার ১ নির্মাণ করেছিল বেল ল্যাবস। এরপরই চলে আসে জিওসিনক্রোনওয়াস স্যাটেলাইট আর জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট নিয়ে গবেষণা।

পৃথিবীর জিওস্টেশনারি অরবিটে সফলভাবে পৌছানো প্রথম স্যাটেলাইট হচ্ছে সিনকম৩। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এটি নাসার জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিল হুজেস এয়ারক্রাফট। এরপর সময়ের সাথে সাথে টেলিভিশন, মিলিটারি এবং টেলিকমিউনিকেশনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্যাটেলাইটগুলোর ব্যবহার বাড়তে থাকে। ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব উদ্ভাবনের পর ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করার কাজে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বর্তমানে জিওস্টেশনারি অরবিটের পাশাপাশি মিডিয়াম আর্থ অরবিট এবং লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইট পাঠিয়ে ইন্টারনেট সার্ভিসের কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

পৃথিবীর জিওস্টেশনারি অরবিটে সফলভাবে পৌছানো প্রথম স্যাটেলাইট হচ্ছে সিনকম৩। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এটি নাসার জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিল হুজেস এয়ারক্রাফট। এরপর সময়ের সাথে সাথে টেলিভিশন, মিলিটারি এবং টেলিকমিউনিকেশনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্যাটেলাইটগুলোর ব্যবহার বাড়তে থাকে। ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব উদ্ভাবনের পর ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করার কাজে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বর্তমানে জিওস্টেশনারি অরবিটের পাশাপাশি মিডিয়াম আর্থ অরবিট এবং লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইট পাঠিয়ে ইন্টারনেট সার্ভিসের কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে স্যাটেলাইটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিজ্ঞানীরা চর্চা করছেন। সেটি হলো স্যাটেলাইট কনস্টেলাশন। এটি হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একসাথে অনেকগুলো কৃত্রিম স্যাটেলাইট একত্রে কাজ করে একটি টোটাল সিস্টেম হিসেবে কাজ করে। এই স্যাটেলাইট কনস্টেলাশনের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর ইন্টারনেট যোগাযোগ কভার করা সম্ভব হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম(জিপিএস), রাশিয়ার গ্লোনাস এধরনের স্যাটেলাইট কনস্টেলাশনের বাস্তব প্রয়োগ। জিপিএস, গ্লোনাস হচ্ছে এক ধরনের নেভিগেশন সিস্টেম প্রভাইডার যারা পৃথিবীতে কারও অবস্থান বের করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই স্যাটেলাইট কনস্টেলাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীব্যাপী স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা দেয়ার জন্য কাজ করছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওয়ানওয়েব, স্টারলিংক, ও৩বি এমইও, কুইপার ।

বর্তমানে বাংলাদেশেরও রয়েছে নিজস্ব ইন্টারনেট স্যাটেলাইট সিস্টেম – বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১। এটি ১২মে ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই স্যাটেলাইটটি বানিয়েছে ফ্রাংকো ইটালিয়ান কোম্পানি থালেস এলেনিয়া স্পেস। এটি স্পেসএক্সের ফ্যালকন৯ ব্লক ৫ রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপন করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশেরও রয়েছে নিজস্ব ইন্টারনেট স্যাটেলাইট সিস্টেম – বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১। এটি ১২মে ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই স্যাটেলাইটটি বানিয়েছে ফ্রাংকো ইটালিয়ান কোম্পানি থালেস এলেনিয়া স্পেস। এটি স্পেসএক্সের ফ্যালকন৯ ব্লক ৫ রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার উৎক্ষেপন কমপ্লেক্স থেকে উৎক্ষেপন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর যাবতীয় কাজ তদারকি করে থাকে। কোম্পানিটি বাংলাদেশ সরকারের ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ইন্টারনেট সেবাই নয়,স্যাটেলাইট নিয়ে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নানারকম সমীকরণ চলছে। কারণ স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশনের মাধ্যমে যেকোনো মানুষ বা বস্তুর অবস্থান বের করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য ইন্টারনেট সেবার আড়ালে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া,জাপানসহ পুরো ইউরোপের। এই প্রতিযোগিতা মহাকাশের পরিবেশ যেন হুমকীর মধ্যে না ফেলে সেটা নিয়ে এক ধরনের উৎকন্ঠা চলছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ বুধবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পরপরই দেশজুড়ে ডিজিটাল জগতে এক নতুন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের প্রথম দিনেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; একদিকে

৬ ঘণ্টা আগে

অস্ট্রেলিয়ার লাখ লাখ শিশু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠে দেখবে—তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট আর চালু নেই। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সম্প্রতি দেশটি ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে দেশটি।

২০ ঘণ্টা আগে

আগামী চার বছরে ভারতে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। এটি এশিয়ায় মাইক্রোসফটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। ভারতের ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

২০ ঘণ্টা আগে

বিদেশ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড (ব্যবহৃত), ক্লোনড, রিফারফিশড (সংযোজনকৃত) মোবাইল হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অন্যদিকে অননুমোদিত মোবাইল আমদানিকারক ও বিক্রেতারা এসব ফোন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমদানি করতে চান।

২০ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ বুধবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পরপরই দেশজুড়ে ডিজিটাল জগতে এক নতুন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের প্রথম দিনেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; একদিকে যেমন হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। অন্যদিকে কিশোর ব্যবহারকারীদের একটি অংশ এই নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের প্ল্যাটফর্মে টিকে থাকার ‘বিজয়’ উদ্যাপন করছে।

অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রী আনিকা ওয়েলস নিশ্চিত করেছেন, নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১৬ বছরের কম বয়সী হিসেবে চিহ্নিত দুই লক্ষাধিক টিকটক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় (ডিঅ্যাক্টিভেট) করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে আইনটির তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা প্রমাণ করে। তবে মজার বিষয় হলো, অনেক ব্যবহারকারী যারা নিজেদের ১৬-এর নিচে বলে দাবি করছে, তারা এখনো প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেছে এবং নিজেদের টিকে থাকার ঘটনাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করছে।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় কিশোরদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বার্তাগুলো নজর কাড়ছে। এক টিকটক ব্যবহারকারী একটি ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে সরাসরি লিখেছে, ‘প্রিয় অ্যান্থনি আলবানিজ, আমি আপনার নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে গেছি।’ এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশন ভরে গেছে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মন্তব্যে, যারা দাবি করছে যে তারা ১৬ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও প্ল্যাটফর্মে এখনো সক্রিয় রয়েছে।

কেউ কেউ তো সময় উল্লেখ করে তাদের ‘বিজয়’ উদ্যাপন করছে। সাধারণ মন্তব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: ‘আমরা এখনো বহাল তবিয়তে আছি, এখন ১০ ডিসেম্বর সকাল ৮: ০৫।’ এমনকি কেউ কেউ এলটন জনের জনপ্রিয় গান ‘আই অ্যাম স্টিল স্ট্যান্ডিং’-এর একটি লাইন উদ্ধৃত করে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ঘোষণা করেছে।

অনেকে জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের মূল অ্যাকাউন্ট থেকে বের করে দিলেও, তারা গোপন ব্যাক-আপ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অ্যাপ ব্যবহার করতে পারছে। প্রযুক্তিগত এই ফাঁক গলে কেউ কেউ স্ন্যাপচ্যাট বা ইনস্টাগ্রামের মতো একটি প্ল্যাটফর্মে নিষিদ্ধ হলেও টিকটকের মতো অন্য প্ল্যাটফর্মে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের টিকটক অ্যাকাউন্টও এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার মাত্র ১০ ঘণ্টা পর তিনি এবিসি রেডিও মেলবোর্নকে বলেন, এটি ‘ইতিমধ্যেই সফল’। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্টেই ব্যবহারকারীরা নিষেধাজ্ঞাটির ব্যর্থতা নিয়ে বার্তাবর্ষণ করেছে।

আলবানিজের একটি টিকটক ভিডিওর নিচে সরাসরি এক ব্যবহারকারী লিখেছে, ‘আরে বন্ধু, এখনো এখানে আছি।’ অন্য একজন কটাক্ষ করে লিখেছে, ‘এটা কাজ করেনি ব্রো, আমি এখনো এখানে।’

এই ধরনের প্রতিক্রিয়াই স্পষ্ট করে যে, সরকারের প্রাথমিক সফলতা সত্ত্বেও ব্যবহারকারীদের মধ্যে আইনকে পাশ কাটানোর প্রবণতা জোরদার।

খোদ বয়স যাচাইকরণের পদ্ধতি নিয়েই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ই-সেফটি কমিশনার জুলি ইনম্যান গ্রান্ট কোনো নির্দিষ্ট বয়স যাচাইকরণ প্রযুক্তির সুপারিশ করেননি। তিনি বরং একটি ‘ওয়াটারফল পদ্ধতি’ ব্যবহারের কথা বলেছেন, যেখানে সরকারি আইডি আপলোড করা ছাড়াও আরও একাধিক বিকল্প থাকবে। যদিও বয়স অনুমানকারী ফেশিয়াল স্ক্যান প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব এবং শিশুদের মুখ চেনার ক্ষেত্রে নির্ভুলতার অভাব দেখা যায়।

কমিশনার ইনম্যান গ্রান্ট অবশ্য বাস্তববাদী। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই ধরনের বৃহৎ সিস্টেমে রাতারাতি শতভাগ সাফল্য আশা করা যায় না। তিনি বলেন, এখানে প্রযুক্তির কিছু দুর্বলতা থাকবে, এই বৃহৎ সিস্টেমগুলোতে পরিবর্তন আনতে সময় লাগে। আমরা কিছু অনিয়ম দেখতে পারি, কিন্তু তার জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

আইনের বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী, যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক সফলভাবে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যেতে থাকে, তাহলে তাদের বা তাদের অভিভাবকদের কোনো শাস্তি হবে না। আইন মেনে চলার পুরো দায়িত্বটি প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর বর্তায়। তাদেরই ব্যবহারকারীর বয়স নিশ্চিত করতে হবে এবং ১৬ বছরের কম বয়সীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে। আইন লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট টেক জায়ান্টকে সর্বোচ্চ ৪৯ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৯০ কোটি টাকা) পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে।

ই-সেফটি কমিশনার আরও আশা করেন, প্ল্যাটফর্মগুলো ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন)-এর মতো কৌশলও শনাক্ত করবে। ব্যবহারকারীর আইপি ঠিকানা লুকিয়ে তাদের অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান গোপন করতে সাহায্য করে ভিপিএন।

এদিকে যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ক তাদের প্রিয় অ্যাপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তারা এখন অন্য প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় খুঁজছে। আজ সকালে অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে শীর্ষ তিনটি জনপ্রিয় অ্যাপ ছিল Lemon 8, Yope, এবং Coverstar। এই প্ল্যাটফর্মগুলো টিকটক, ইনস্টাগ্রাম এবং স্ন্যাপচ্যাটের বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরছে এবং এগুলো আপাতত ই-সেফটি কমিশনারের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই।

মন্ত্রী ওয়েলস এই প্রবণতা নিয়েও সতর্ক। তিনি জানিয়েছেন, যদি দেখা যায় নিষিদ্ধ হওয়া ব্যবহারকারীরা Lemon8-এর মতো প্ল্যাটফর্মে ভিড় করছে এবং সেখানে ক্ষতিকর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, তবে সেগুলোকেও তালিকায় যোগ করতে তিনি এক মুহূর্তও দেরি করবেন না।

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ বুধবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পরপরই দেশজুড়ে ডিজিটাল জগতে এক নতুন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের প্রথম দিনেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; একদিকে যেমন হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। অন্যদিকে কিশোর ব্যবহারকারীদের একটি অংশ এই নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের প্ল্যাটফর্মে টিকে থাকার ‘বিজয়’ উদ্যাপন করছে।

অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রী আনিকা ওয়েলস নিশ্চিত করেছেন, নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১৬ বছরের কম বয়সী হিসেবে চিহ্নিত দুই লক্ষাধিক টিকটক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় (ডিঅ্যাক্টিভেট) করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে আইনটির তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা প্রমাণ করে। তবে মজার বিষয় হলো, অনেক ব্যবহারকারী যারা নিজেদের ১৬-এর নিচে বলে দাবি করছে, তারা এখনো প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেছে এবং নিজেদের টিকে থাকার ঘটনাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করছে।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় কিশোরদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বার্তাগুলো নজর কাড়ছে। এক টিকটক ব্যবহারকারী একটি ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে সরাসরি লিখেছে, ‘প্রিয় অ্যান্থনি আলবানিজ, আমি আপনার নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে গেছি।’ এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশন ভরে গেছে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মন্তব্যে, যারা দাবি করছে যে তারা ১৬ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও প্ল্যাটফর্মে এখনো সক্রিয় রয়েছে।

কেউ কেউ তো সময় উল্লেখ করে তাদের ‘বিজয়’ উদ্যাপন করছে। সাধারণ মন্তব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: ‘আমরা এখনো বহাল তবিয়তে আছি, এখন ১০ ডিসেম্বর সকাল ৮: ০৫।’ এমনকি কেউ কেউ এলটন জনের জনপ্রিয় গান ‘আই অ্যাম স্টিল স্ট্যান্ডিং’-এর একটি লাইন উদ্ধৃত করে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ঘোষণা করেছে।

অনেকে জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের মূল অ্যাকাউন্ট থেকে বের করে দিলেও, তারা গোপন ব্যাক-আপ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অ্যাপ ব্যবহার করতে পারছে। প্রযুক্তিগত এই ফাঁক গলে কেউ কেউ স্ন্যাপচ্যাট বা ইনস্টাগ্রামের মতো একটি প্ল্যাটফর্মে নিষিদ্ধ হলেও টিকটকের মতো অন্য প্ল্যাটফর্মে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের টিকটক অ্যাকাউন্টও এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার মাত্র ১০ ঘণ্টা পর তিনি এবিসি রেডিও মেলবোর্নকে বলেন, এটি ‘ইতিমধ্যেই সফল’। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্টেই ব্যবহারকারীরা নিষেধাজ্ঞাটির ব্যর্থতা নিয়ে বার্তাবর্ষণ করেছে।

আলবানিজের একটি টিকটক ভিডিওর নিচে সরাসরি এক ব্যবহারকারী লিখেছে, ‘আরে বন্ধু, এখনো এখানে আছি।’ অন্য একজন কটাক্ষ করে লিখেছে, ‘এটা কাজ করেনি ব্রো, আমি এখনো এখানে।’

এই ধরনের প্রতিক্রিয়াই স্পষ্ট করে যে, সরকারের প্রাথমিক সফলতা সত্ত্বেও ব্যবহারকারীদের মধ্যে আইনকে পাশ কাটানোর প্রবণতা জোরদার।

খোদ বয়স যাচাইকরণের পদ্ধতি নিয়েই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ই-সেফটি কমিশনার জুলি ইনম্যান গ্রান্ট কোনো নির্দিষ্ট বয়স যাচাইকরণ প্রযুক্তির সুপারিশ করেননি। তিনি বরং একটি ‘ওয়াটারফল পদ্ধতি’ ব্যবহারের কথা বলেছেন, যেখানে সরকারি আইডি আপলোড করা ছাড়াও আরও একাধিক বিকল্প থাকবে। যদিও বয়স অনুমানকারী ফেশিয়াল স্ক্যান প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব এবং শিশুদের মুখ চেনার ক্ষেত্রে নির্ভুলতার অভাব দেখা যায়।

কমিশনার ইনম্যান গ্রান্ট অবশ্য বাস্তববাদী। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই ধরনের বৃহৎ সিস্টেমে রাতারাতি শতভাগ সাফল্য আশা করা যায় না। তিনি বলেন, এখানে প্রযুক্তির কিছু দুর্বলতা থাকবে, এই বৃহৎ সিস্টেমগুলোতে পরিবর্তন আনতে সময় লাগে। আমরা কিছু অনিয়ম দেখতে পারি, কিন্তু তার জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

আইনের বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী, যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক সফলভাবে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যেতে থাকে, তাহলে তাদের বা তাদের অভিভাবকদের কোনো শাস্তি হবে না। আইন মেনে চলার পুরো দায়িত্বটি প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর বর্তায়। তাদেরই ব্যবহারকারীর বয়স নিশ্চিত করতে হবে এবং ১৬ বছরের কম বয়সীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে। আইন লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট টেক জায়ান্টকে সর্বোচ্চ ৪৯ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৯০ কোটি টাকা) পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে।

ই-সেফটি কমিশনার আরও আশা করেন, প্ল্যাটফর্মগুলো ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন)-এর মতো কৌশলও শনাক্ত করবে। ব্যবহারকারীর আইপি ঠিকানা লুকিয়ে তাদের অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান গোপন করতে সাহায্য করে ভিপিএন।

এদিকে যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ক তাদের প্রিয় অ্যাপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তারা এখন অন্য প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় খুঁজছে। আজ সকালে অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে শীর্ষ তিনটি জনপ্রিয় অ্যাপ ছিল Lemon 8, Yope, এবং Coverstar। এই প্ল্যাটফর্মগুলো টিকটক, ইনস্টাগ্রাম এবং স্ন্যাপচ্যাটের বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরছে এবং এগুলো আপাতত ই-সেফটি কমিশনারের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই।

মন্ত্রী ওয়েলস এই প্রবণতা নিয়েও সতর্ক। তিনি জানিয়েছেন, যদি দেখা যায় নিষিদ্ধ হওয়া ব্যবহারকারীরা Lemon8-এর মতো প্ল্যাটফর্মে ভিড় করছে এবং সেখানে ক্ষতিকর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, তবে সেগুলোকেও তালিকায় যোগ করতে তিনি এক মুহূর্তও দেরি করবেন না।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক ধরনের লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের স্টারলিংক, যুক্তরাজ্যের ওয়ানওয়েব, যুক্তরাষ্ট্রের আমাজনের কুইপার ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে। এছাড়া ভিয়াসাট, হুজেসনেট বর্তমান স্যাটেলাইট সেবা আরও বৃদ্ধি

০৭ আগস্ট ২০২১

অস্ট্রেলিয়ার লাখ লাখ শিশু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠে দেখবে—তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট আর চালু নেই। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সম্প্রতি দেশটি ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে দেশটি।

২০ ঘণ্টা আগে

আগামী চার বছরে ভারতে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। এটি এশিয়ায় মাইক্রোসফটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। ভারতের ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

২০ ঘণ্টা আগে

বিদেশ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড (ব্যবহৃত), ক্লোনড, রিফারফিশড (সংযোজনকৃত) মোবাইল হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অন্যদিকে অননুমোদিত মোবাইল আমদানিকারক ও বিক্রেতারা এসব ফোন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমদানি করতে চান।

২০ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার লাখ লাখ শিশু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠে দেখবে—তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট আর চালু নেই। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গলবার থেকে দেশটিতে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার আইন কার্যকর হয়েছে। সরকার দাবি করেছে, এই পদক্ষেপ শিশুদের আসক্তিমূলক অ্যালগরিদম, অনলাইন বুলিং ও শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সিএনএন জানিয়েছে, সদ্য কার্যকর হওয়া ওই আইনটি ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে নজর কেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ নানা দেশের নীতিনির্ধারকেরা অস্ট্রেলিয়ার এই উদ্যোগকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছে ১০টি বড় সামাজিক মাধ্যম—ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, থ্রেডস, স্ন্যাপচ্যাট, ইউটিউব, টিকটক, রেডিট, কিক, টুইচ ও এক্স। এসব প্ল্যাটফর্ম জানিয়েছে, তারা নতুন বয়স যাচাইকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। তবে তাদের কেউ কেউ মনে করে—এত বড় পদক্ষেপ বাস্তবে শিশুদের নিরাপদ করবে কি না, তা এখনো প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ জানিয়েছেন, কিছু শিশু ও তাদের বাবা-মা হয়তো এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে। তবে এর জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি বলেন, ‘এটি নিখুঁত নাও হতে পারে, কিন্তু সমাজকে জানাতে হবে—কোন আচরণটি গ্রহণযোগ্য।’

অস্ট্রেলিয়ার আইন অনুযায়ী—প্ল্যাটফর্মগুলোকে দেখাতে হবে তারা ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে এবং নতুন অ্যাকাউন্ট খোলায় বাধা দিতে যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নিয়েছে। তা না হলে প্রায় ৫ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

সিএনএন জানিয়েছে, পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ‘স্ন্যাপচ্যাট’ তিন বছরের জন্য অ্যাকাউন্ট স্থগিত রাখবে। ইউটিউব ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ আউট করবে, তবে লগ ইন না করেও ভিডিও দেখার সুযোগ থেকে যাবে এই মাধ্যমটিতে। টিকটক জানিয়েছে, বয়স যাচাইকরণের মধ্য দিয়েই অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে এবং শিশুদের পোস্ট করা কনটেন্টও আর দেখা যাবে না।

এদিকে নিরাপদ বিবেচনায় ডিসকর্ড, রোবলক্স, গুগল ক্লাসরুম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব কিডস-সহ আরও কয়েকটি প্ল্যাটফর্ম এখনো অস্ট্রেলিয়ার শিশুদের জন্য উন্মুক্তই রাখা হচ্ছে। তবে ‘রোবলক্স’ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে, কারণ প্ল্যাটফর্মটিতে শিশুদের টার্গেট করা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

বয়স যাচাই করার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলো লাইভ ভিডিও সেলফি, নথিপত্র বা ইমেইল যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

এদিকে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার কিশোরেরা বিকল্প অ্যাপ খুঁজতে শুরু করেছে। এর ফলে ইয়োপে ও লেমন৮–এই দুটি অ্যাপ অল্প সময়েই হাজার হাজার নতুন ব্যবহারকারী পেয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, নতুন আইন কার্যকর করার পর শিশুরা বাইরে পর্যাপ্ত সময় কাটাচ্ছে কি না, বই পড়ছে কি না কিংবা মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে কি না—পর্যবেক্ষণ করা হবে। একই সঙ্গে তারা দেখতে চায়—শিশুরা নিষিদ্ধ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে আরও ঝুঁকিপূর্ণ অনলাইন জগতে চলে যাচ্ছে কি না।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করা হবে এবং বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে সহায়তার জন্য এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

অস্ট্রেলিয়ার লাখ লাখ শিশু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠে দেখবে—তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট আর চালু নেই। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গলবার থেকে দেশটিতে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার আইন কার্যকর হয়েছে। সরকার দাবি করেছে, এই পদক্ষেপ শিশুদের আসক্তিমূলক অ্যালগরিদম, অনলাইন বুলিং ও শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সিএনএন জানিয়েছে, সদ্য কার্যকর হওয়া ওই আইনটি ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে নজর কেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ নানা দেশের নীতিনির্ধারকেরা অস্ট্রেলিয়ার এই উদ্যোগকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছে ১০টি বড় সামাজিক মাধ্যম—ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, থ্রেডস, স্ন্যাপচ্যাট, ইউটিউব, টিকটক, রেডিট, কিক, টুইচ ও এক্স। এসব প্ল্যাটফর্ম জানিয়েছে, তারা নতুন বয়স যাচাইকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। তবে তাদের কেউ কেউ মনে করে—এত বড় পদক্ষেপ বাস্তবে শিশুদের নিরাপদ করবে কি না, তা এখনো প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ জানিয়েছেন, কিছু শিশু ও তাদের বাবা-মা হয়তো এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে। তবে এর জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি বলেন, ‘এটি নিখুঁত নাও হতে পারে, কিন্তু সমাজকে জানাতে হবে—কোন আচরণটি গ্রহণযোগ্য।’

অস্ট্রেলিয়ার আইন অনুযায়ী—প্ল্যাটফর্মগুলোকে দেখাতে হবে তারা ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে এবং নতুন অ্যাকাউন্ট খোলায় বাধা দিতে যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নিয়েছে। তা না হলে প্রায় ৫ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

সিএনএন জানিয়েছে, পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ‘স্ন্যাপচ্যাট’ তিন বছরের জন্য অ্যাকাউন্ট স্থগিত রাখবে। ইউটিউব ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ আউট করবে, তবে লগ ইন না করেও ভিডিও দেখার সুযোগ থেকে যাবে এই মাধ্যমটিতে। টিকটক জানিয়েছে, বয়স যাচাইকরণের মধ্য দিয়েই অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে এবং শিশুদের পোস্ট করা কনটেন্টও আর দেখা যাবে না।

এদিকে নিরাপদ বিবেচনায় ডিসকর্ড, রোবলক্স, গুগল ক্লাসরুম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব কিডস-সহ আরও কয়েকটি প্ল্যাটফর্ম এখনো অস্ট্রেলিয়ার শিশুদের জন্য উন্মুক্তই রাখা হচ্ছে। তবে ‘রোবলক্স’ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে, কারণ প্ল্যাটফর্মটিতে শিশুদের টার্গেট করা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

বয়স যাচাই করার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলো লাইভ ভিডিও সেলফি, নথিপত্র বা ইমেইল যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

এদিকে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার কিশোরেরা বিকল্প অ্যাপ খুঁজতে শুরু করেছে। এর ফলে ইয়োপে ও লেমন৮–এই দুটি অ্যাপ অল্প সময়েই হাজার হাজার নতুন ব্যবহারকারী পেয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, নতুন আইন কার্যকর করার পর শিশুরা বাইরে পর্যাপ্ত সময় কাটাচ্ছে কি না, বই পড়ছে কি না কিংবা মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে কি না—পর্যবেক্ষণ করা হবে। একই সঙ্গে তারা দেখতে চায়—শিশুরা নিষিদ্ধ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে আরও ঝুঁকিপূর্ণ অনলাইন জগতে চলে যাচ্ছে কি না।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করা হবে এবং বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে সহায়তার জন্য এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক ধরনের লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের স্টারলিংক, যুক্তরাজ্যের ওয়ানওয়েব, যুক্তরাষ্ট্রের আমাজনের কুইপার ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে। এছাড়া ভিয়াসাট, হুজেসনেট বর্তমান স্যাটেলাইট সেবা আরও বৃদ্ধি

০৭ আগস্ট ২০২১

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ বুধবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পরপরই দেশজুড়ে ডিজিটাল জগতে এক নতুন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের প্রথম দিনেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; একদিকে

৬ ঘণ্টা আগে

আগামী চার বছরে ভারতে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। এটি এশিয়ায় মাইক্রোসফটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। ভারতের ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

২০ ঘণ্টা আগে

বিদেশ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড (ব্যবহৃত), ক্লোনড, রিফারফিশড (সংযোজনকৃত) মোবাইল হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অন্যদিকে অননুমোদিত মোবাইল আমদানিকারক ও বিক্রেতারা এসব ফোন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমদানি করতে চান।

২০ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

আগামী চার বছরে ভারতে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। এটি এশিয়ায় মাইক্রোসফটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। ভারতের ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

আজ মঙ্গলবার মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক্সে এ তথ্য জানান। সত্য নাদেলা বলেন, ভারতের ‘এআই ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষতা ও সার্বভৌম সক্ষমতা’ গড়ে তুলতে মাইক্রোসফট এই বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে।

বিশ্বের অনেক প্রযুক্তি কোম্পানিই ভারতে তাদের বাজার সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দ্রুতগতিতে ডিজিটাল অবকাঠামোর বিস্তার হওয়ায় দেশটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাজারগুলোর একটি।

এর আগে গত অক্টোবরে গুগল জানিয়েছিল, তারা আগামী পাঁচ বছরে ভারতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। দক্ষিণাঞ্চলের শহর বিশাখাপত্তনমে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম এআই হাব স্থাপন করা হবে, যা হবে গুগলের অন্যতম বৃহত্তম বৈশ্বিক কেন্দ্র।

তিন দিনের ভারত সফরে থাকা নাদেলা নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এআই-বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআই ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের বৈশ্বিক কেন্দ্র হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারত সরকার কাজ করছে। দেশটি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা চালু করেছে, যাতে বিশ্বখ্যাত চিপ নির্মাতা ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো দেশটিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। সরকারের লক্ষ্য উদ্ভাবনী বাজার শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো ও আমদানিনির্ভরতা কমানো।

সত্য নাদেলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মোদি এক্সে লিখেছেন, ‘এআই নিয়ে বিশ্ব ভারতের ব্যাপারে আশাবাদী।’

ভারতে মাইক্রোসফটের সর্বশেষ বিনিয়োগ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। তবে এবার সেটি সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। আগের পরিকল্পনায় আগামী দুই বছরে নতুন ডেটা সেন্টার, ক্লাউড ও এআই অবকাঠামো তৈরি এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ ছিল।

ভারতে তিন দশকের বেশি সময় ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাইক্রোসফট। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২২ হাজারের বেশি কর্মী রয়েছেন। উন্নত কম্পিউটিং চাহিদা পূরণে কোম্পানিটি ক্লাউড ও ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে।

এক বিবৃতিতে মাইক্রোসফট জানায়, তারা ভারতে চলমান কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে চায়। দেশটিতে তাদের সবচেয়ে বড় হাইপারস্কেল সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি নতুন ডেটা সেন্টার ২০২৬ সালের মাঝামাঝি থেকে কার্যক্রম শুরু করবে।

আগামী চার বছরে ভারতে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। এটি এশিয়ায় মাইক্রোসফটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। ভারতের ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

আজ মঙ্গলবার মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক্সে এ তথ্য জানান। সত্য নাদেলা বলেন, ভারতের ‘এআই ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষতা ও সার্বভৌম সক্ষমতা’ গড়ে তুলতে মাইক্রোসফট এই বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে।

বিশ্বের অনেক প্রযুক্তি কোম্পানিই ভারতে তাদের বাজার সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দ্রুতগতিতে ডিজিটাল অবকাঠামোর বিস্তার হওয়ায় দেশটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাজারগুলোর একটি।

এর আগে গত অক্টোবরে গুগল জানিয়েছিল, তারা আগামী পাঁচ বছরে ভারতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। দক্ষিণাঞ্চলের শহর বিশাখাপত্তনমে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম এআই হাব স্থাপন করা হবে, যা হবে গুগলের অন্যতম বৃহত্তম বৈশ্বিক কেন্দ্র।

তিন দিনের ভারত সফরে থাকা নাদেলা নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এআই-বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআই ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের বৈশ্বিক কেন্দ্র হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারত সরকার কাজ করছে। দেশটি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা চালু করেছে, যাতে বিশ্বখ্যাত চিপ নির্মাতা ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো দেশটিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। সরকারের লক্ষ্য উদ্ভাবনী বাজার শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো ও আমদানিনির্ভরতা কমানো।

সত্য নাদেলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মোদি এক্সে লিখেছেন, ‘এআই নিয়ে বিশ্ব ভারতের ব্যাপারে আশাবাদী।’

ভারতে মাইক্রোসফটের সর্বশেষ বিনিয়োগ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। তবে এবার সেটি সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। আগের পরিকল্পনায় আগামী দুই বছরে নতুন ডেটা সেন্টার, ক্লাউড ও এআই অবকাঠামো তৈরি এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ ছিল।

ভারতে তিন দশকের বেশি সময় ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাইক্রোসফট। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২২ হাজারের বেশি কর্মী রয়েছেন। উন্নত কম্পিউটিং চাহিদা পূরণে কোম্পানিটি ক্লাউড ও ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে।

এক বিবৃতিতে মাইক্রোসফট জানায়, তারা ভারতে চলমান কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে চায়। দেশটিতে তাদের সবচেয়ে বড় হাইপারস্কেল সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি নতুন ডেটা সেন্টার ২০২৬ সালের মাঝামাঝি থেকে কার্যক্রম শুরু করবে।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক ধরনের লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের স্টারলিংক, যুক্তরাজ্যের ওয়ানওয়েব, যুক্তরাষ্ট্রের আমাজনের কুইপার ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে। এছাড়া ভিয়াসাট, হুজেসনেট বর্তমান স্যাটেলাইট সেবা আরও বৃদ্ধি

০৭ আগস্ট ২০২১

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ বুধবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পরপরই দেশজুড়ে ডিজিটাল জগতে এক নতুন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের প্রথম দিনেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; একদিকে

৬ ঘণ্টা আগে

অস্ট্রেলিয়ার লাখ লাখ শিশু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠে দেখবে—তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট আর চালু নেই। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সম্প্রতি দেশটি ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে দেশটি।

২০ ঘণ্টা আগে

বিদেশ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড (ব্যবহৃত), ক্লোনড, রিফারফিশড (সংযোজনকৃত) মোবাইল হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অন্যদিকে অননুমোদিত মোবাইল আমদানিকারক ও বিক্রেতারা এসব ফোন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমদানি করতে চান।

২০ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিদেশ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড (ব্যবহৃত), ক্লোনড, রিফারফিশড (সংযোজনকৃত) মোবাইল হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অন্যদিকে অননুমোদিত মোবাইল আমদানিকারক ও বিক্রেতারা এসব ফোন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমদানি করতে চান। একই সঙ্গে তাঁদের দাবি, এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) পদ্ধতি কার্যকর করার সময় পেছানো এবং মোবাইল ফোন আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট-ট্যাক্স কমানো।

এসব দাবি নিয়ে আজ মঙ্গলবার বিটিআরসির সঙ্গে বৈঠক করেন মোবাইল ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি ভবনে বেলা ১১টা নাগাদ এই বৈঠক শুরু হয়। এমবিসিবির ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেয়। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। এ সময় বিটিআরসি ভবনের বাইরে অবস্থান নেন শতাধিক মোবাইল ব্যবসায়ী।

বিটিআরসি থেকে বের হয়ে এমবিসিবির নেতারা জানান বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। এমবিসিবির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শামীম মোল্লা বলেন, ‘আমাদের দাবিতে তারা (বিটিআরসি) কর্ণপাত করে নাই, আমাদের দাবি কেউ আমলে নেয় নাই। আমাদের কথা তারা বুঝে, বলার আগেই বুঝে, কিন্তু না বোঝার ভান করে।’

আগামীকাল বুধবার এনবিআর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক হবে বলে জানান শামীম মোল্লা। সে পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

এমবিসিবির সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম বলেন, ‘মিটিংয়ে আমাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা ছিল ইউজড (ব্যবহৃত) ফোন। আমরা বলেছি, এ দেশে ৭০-৭৫ শতাংশ মানুষ ইউজড ফোন কেনে, ব্যবহার করে আবার বিক্রি করে বা এক্সচেঞ্জ (বিনিময়) করে। আমরা বারবার বলেছি এই ফোনগুলোকে ক্লোন, কপি ও রিফারবিশড বলে কালিমা লেপন করছেন আপনারা। আমরা ক্লোন-কপি বেচি না, আমরা যে মালটা বিক্রি করি, সেটা ধনী দেশের মানুষেরা ছেড়ে দেয়, আমরা সেটা দেশে নিয়ে এসে বিক্রি করি।’

মোহাম্মদ আসলাম জানান, তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ব্যবহৃত ফোনের বাণিজ্য করতে দিতেই হবে। তবে বিটিআরসি বলেছে আপাতত এ বিষয়ে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই।

মোহাম্মদ আসলাম বলেন, ‘আমরা বলেছি যেহেতু তারা এনইআইআর চালু করার জন্য নতুন ফোনের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, পুরাতন ফোনের জন্য যে সরঞ্জাম লাগে সেটার টাকা আমরা সারা দেশের ব্যবসায়ীরা দেব। কিন্তু তারা অনড়।’

এমবিসিবির নেতারা জানান, বুধবার মোবাইল ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং এনবিআরের সঙ্গে বৈঠক হবে। এরপরও তাঁদের দাবি না মানলে কঠোর আন্দোলনে যাবেন তাঁরা।

১৬ ডিসেম্বর থেকে দেশে এনইআইআর কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে বিটিআরসি। মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের এই বাধ্যবাধকতা কার্যকর হওয়ার পর কেবল সরকার অনুমোদিত বৈধ হ্যান্ডসেটই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দেশে মোবাইল ফোনের দাম বেড়ে যাবে এবং সাধারণ মোবাইলে বিক্রেতা পথে বসবে বলে অভিযোগ এমবিসিবির।

এমবিসিবির সঙ্গে বৈঠকের পর এক বার্তায় বিটিআরসি জানিয়েছে, মোবাইল হ্যন্ডসেট আমদানি এবং ভেন্ডর তালিকাভুক্তকরণ সনদ দেওয়ার বিদ্যমান প্রক্রিয়া সহজ করতে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু মোবাইল ফোনের মূল উৎপাদনকারী সংস্থার পাশাপাশি যেকোনো অনুমোদিত সরবরাহকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ (চুক্তির পরিবর্তে) আবেদন করা হলে বিটিআরসি হতে সহজেই তাদের অনুকূলে আমদানির অনুমোদন দেওয়া হবে। এমবিসিবির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজারে থাকা অবিক্রীত সব মোবাইল হ্যান্ডসেট নিয়মিতকরণের জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য জমা দিতে হবে। এরপর বিটিআরসি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

‘বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বাজারজাতকরণ ও তালিকা গ্রহণের নির্দেশিকা, ২০২৪’ অনুযায়ী বৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানি করা হলে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে বিটিআরসি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে।

বিদেশ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড (ব্যবহৃত), ক্লোনড, রিফারফিশড (সংযোজনকৃত) মোবাইল হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অন্যদিকে অননুমোদিত মোবাইল আমদানিকারক ও বিক্রেতারা এসব ফোন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমদানি করতে চান। একই সঙ্গে তাঁদের দাবি, এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) পদ্ধতি কার্যকর করার সময় পেছানো এবং মোবাইল ফোন আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট-ট্যাক্স কমানো।

এসব দাবি নিয়ে আজ মঙ্গলবার বিটিআরসির সঙ্গে বৈঠক করেন মোবাইল ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি ভবনে বেলা ১১টা নাগাদ এই বৈঠক শুরু হয়। এমবিসিবির ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেয়। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। এ সময় বিটিআরসি ভবনের বাইরে অবস্থান নেন শতাধিক মোবাইল ব্যবসায়ী।

বিটিআরসি থেকে বের হয়ে এমবিসিবির নেতারা জানান বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। এমবিসিবির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শামীম মোল্লা বলেন, ‘আমাদের দাবিতে তারা (বিটিআরসি) কর্ণপাত করে নাই, আমাদের দাবি কেউ আমলে নেয় নাই। আমাদের কথা তারা বুঝে, বলার আগেই বুঝে, কিন্তু না বোঝার ভান করে।’

আগামীকাল বুধবার এনবিআর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক হবে বলে জানান শামীম মোল্লা। সে পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

এমবিসিবির সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম বলেন, ‘মিটিংয়ে আমাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা ছিল ইউজড (ব্যবহৃত) ফোন। আমরা বলেছি, এ দেশে ৭০-৭৫ শতাংশ মানুষ ইউজড ফোন কেনে, ব্যবহার করে আবার বিক্রি করে বা এক্সচেঞ্জ (বিনিময়) করে। আমরা বারবার বলেছি এই ফোনগুলোকে ক্লোন, কপি ও রিফারবিশড বলে কালিমা লেপন করছেন আপনারা। আমরা ক্লোন-কপি বেচি না, আমরা যে মালটা বিক্রি করি, সেটা ধনী দেশের মানুষেরা ছেড়ে দেয়, আমরা সেটা দেশে নিয়ে এসে বিক্রি করি।’

মোহাম্মদ আসলাম জানান, তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ব্যবহৃত ফোনের বাণিজ্য করতে দিতেই হবে। তবে বিটিআরসি বলেছে আপাতত এ বিষয়ে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই।

মোহাম্মদ আসলাম বলেন, ‘আমরা বলেছি যেহেতু তারা এনইআইআর চালু করার জন্য নতুন ফোনের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, পুরাতন ফোনের জন্য যে সরঞ্জাম লাগে সেটার টাকা আমরা সারা দেশের ব্যবসায়ীরা দেব। কিন্তু তারা অনড়।’

এমবিসিবির নেতারা জানান, বুধবার মোবাইল ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং এনবিআরের সঙ্গে বৈঠক হবে। এরপরও তাঁদের দাবি না মানলে কঠোর আন্দোলনে যাবেন তাঁরা।

১৬ ডিসেম্বর থেকে দেশে এনইআইআর কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে বিটিআরসি। মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের এই বাধ্যবাধকতা কার্যকর হওয়ার পর কেবল সরকার অনুমোদিত বৈধ হ্যান্ডসেটই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দেশে মোবাইল ফোনের দাম বেড়ে যাবে এবং সাধারণ মোবাইলে বিক্রেতা পথে বসবে বলে অভিযোগ এমবিসিবির।

এমবিসিবির সঙ্গে বৈঠকের পর এক বার্তায় বিটিআরসি জানিয়েছে, মোবাইল হ্যন্ডসেট আমদানি এবং ভেন্ডর তালিকাভুক্তকরণ সনদ দেওয়ার বিদ্যমান প্রক্রিয়া সহজ করতে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু মোবাইল ফোনের মূল উৎপাদনকারী সংস্থার পাশাপাশি যেকোনো অনুমোদিত সরবরাহকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ (চুক্তির পরিবর্তে) আবেদন করা হলে বিটিআরসি হতে সহজেই তাদের অনুকূলে আমদানির অনুমোদন দেওয়া হবে। এমবিসিবির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজারে থাকা অবিক্রীত সব মোবাইল হ্যান্ডসেট নিয়মিতকরণের জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য জমা দিতে হবে। এরপর বিটিআরসি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

‘বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বাজারজাতকরণ ও তালিকা গ্রহণের নির্দেশিকা, ২০২৪’ অনুযায়ী বৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানি করা হলে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে বিটিআরসি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক ধরনের লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের স্টারলিংক, যুক্তরাজ্যের ওয়ানওয়েব, যুক্তরাষ্ট্রের আমাজনের কুইপার ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে। এছাড়া ভিয়াসাট, হুজেসনেট বর্তমান স্যাটেলাইট সেবা আরও বৃদ্ধি

০৭ আগস্ট ২০২১

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ বুধবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পরপরই দেশজুড়ে ডিজিটাল জগতে এক নতুন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের প্রথম দিনেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; একদিকে

৬ ঘণ্টা আগে

অস্ট্রেলিয়ার লাখ লাখ শিশু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠে দেখবে—তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট আর চালু নেই। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সম্প্রতি দেশটি ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে দেশটি।

২০ ঘণ্টা আগে

আগামী চার বছরে ভারতে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। এটি এশিয়ায় মাইক্রোসফটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। ভারতের ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

২০ ঘণ্টা আগে