সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন এতে ফেনা রয়েছে। তবে নদীর পানিতে এতটা ফেনা হয় না। তাহলে এসব ফেনা কেন হয় বা এই ফেনা কি ক্ষতিকর?

সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ, প্রোটিন, চর্বি, মৃত শৈবাল, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের জৈব এবং কৃত্রিম উপাদানও থাকে। যদি আপনি এই সমুদ্রের পানি কোনো গ্লাসে নিয়ে জোরে নাড়ান, তাহলে পানির ওপর ছোট বুদ্বুদ তৈরি হবে।

সমুদ্রের পানির গতি নদীর পানির চেয়েও বেশি। তাই সমুদ্রের ঢেউয়ের গতির জন্য বড় এলাকাজুড়ে ফেনা তৈরি হয়। এ ছাড়া সমুদ্রের পানির সঙ্গে বাতাসের সংঘর্ষ এবং ঢেউয়ের গতি পানির উপরিভাগে বুদ্বুদ তৈরি করে, তখন এই বুদবুদগুলো ফেনায় পরিণত হয়। প্রতিটি উপকূলীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমুদ্রের ফেনার গঠন ভিন্ন হতে পারে।

বড় আকারের ফেনার একটি সাধারণ উৎস শৈবাল। যখন বড় আকারের শৈবাল সমুদ্রে পচে যায়, তখন প্রচুর পরিমাণে পচা শৈবাল উপকূলে ভেসে আসে। সমুদ্রের ঢেউ এই জৈব পদার্থগুলোর সঙ্গে মিললে এই ফেনা তৈরি হয়।

বেশির ভাগ সমুদ্র ফেনা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং এটি একটি উৎপাদনশীল সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের লক্ষণ। তবে যখন বড় আকারের ক্ষতিকারক শৈবাল উপকূলে পচে যায়, তখন মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশে প্রভাব পড়তে পারে।

উপসাগরীয় উপকূলে কারেনা ব্রেভিস ফুল ফুটলে সমুদ্রের ফেনার বুদ্বুদ ফেটে গিয়ে শৈবাল থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ বায়ুতে মিশে যেতে পারে, যা সৈকতে উপস্থিত মানুষদের চোখের ক্ষতি করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০০৭ এবং প্যাসিফিক নর্থওয়েস্টে ২০০৯ সালে পাখির মৃত্যুর কারণ নিয়ে গবেষণার সময়ও দেখা গেছে যে, ‘আকাশিও সাঙ্গুইনিয়া’ প্রজাতির শৈবালের ফুল থেকে তৈরি সাবানের মতো ফেনা পাখির পালকের জলরোধী বৈশিষ্ট্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে পাখির শরীর ভিজে যায়, এদের উড়তে সমস্যা হয়। এটি অনেক পাখির জন্য প্রাণঘাতীও হতে পারে। প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে পাখি মারা যেতে পারে।

সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন এতে ফেনা রয়েছে। তবে নদীর পানিতে এতটা ফেনা হয় না। তাহলে এসব ফেনা কেন হয় বা এই ফেনা কি ক্ষতিকর?

সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ, প্রোটিন, চর্বি, মৃত শৈবাল, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের জৈব এবং কৃত্রিম উপাদানও থাকে। যদি আপনি এই সমুদ্রের পানি কোনো গ্লাসে নিয়ে জোরে নাড়ান, তাহলে পানির ওপর ছোট বুদ্বুদ তৈরি হবে।

সমুদ্রের পানির গতি নদীর পানির চেয়েও বেশি। তাই সমুদ্রের ঢেউয়ের গতির জন্য বড় এলাকাজুড়ে ফেনা তৈরি হয়। এ ছাড়া সমুদ্রের পানির সঙ্গে বাতাসের সংঘর্ষ এবং ঢেউয়ের গতি পানির উপরিভাগে বুদ্বুদ তৈরি করে, তখন এই বুদবুদগুলো ফেনায় পরিণত হয়। প্রতিটি উপকূলীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমুদ্রের ফেনার গঠন ভিন্ন হতে পারে।

বড় আকারের ফেনার একটি সাধারণ উৎস শৈবাল। যখন বড় আকারের শৈবাল সমুদ্রে পচে যায়, তখন প্রচুর পরিমাণে পচা শৈবাল উপকূলে ভেসে আসে। সমুদ্রের ঢেউ এই জৈব পদার্থগুলোর সঙ্গে মিললে এই ফেনা তৈরি হয়।

বেশির ভাগ সমুদ্র ফেনা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং এটি একটি উৎপাদনশীল সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের লক্ষণ। তবে যখন বড় আকারের ক্ষতিকারক শৈবাল উপকূলে পচে যায়, তখন মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশে প্রভাব পড়তে পারে।

উপসাগরীয় উপকূলে কারেনা ব্রেভিস ফুল ফুটলে সমুদ্রের ফেনার বুদ্বুদ ফেটে গিয়ে শৈবাল থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ বায়ুতে মিশে যেতে পারে, যা সৈকতে উপস্থিত মানুষদের চোখের ক্ষতি করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০০৭ এবং প্যাসিফিক নর্থওয়েস্টে ২০০৯ সালে পাখির মৃত্যুর কারণ নিয়ে গবেষণার সময়ও দেখা গেছে যে, ‘আকাশিও সাঙ্গুইনিয়া’ প্রজাতির শৈবালের ফুল থেকে তৈরি সাবানের মতো ফেনা পাখির পালকের জলরোধী বৈশিষ্ট্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে পাখির শরীর ভিজে যায়, এদের উড়তে সমস্যা হয়। এটি অনেক পাখির জন্য প্রাণঘাতীও হতে পারে। প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে পাখি মারা যেতে পারে।

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৩ দিন আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১০ দিন আগে

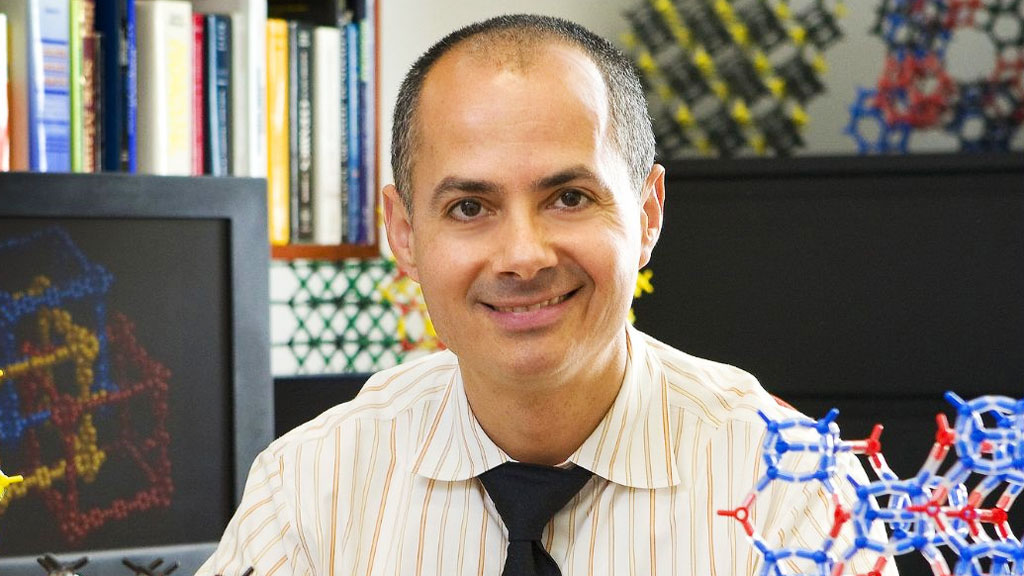

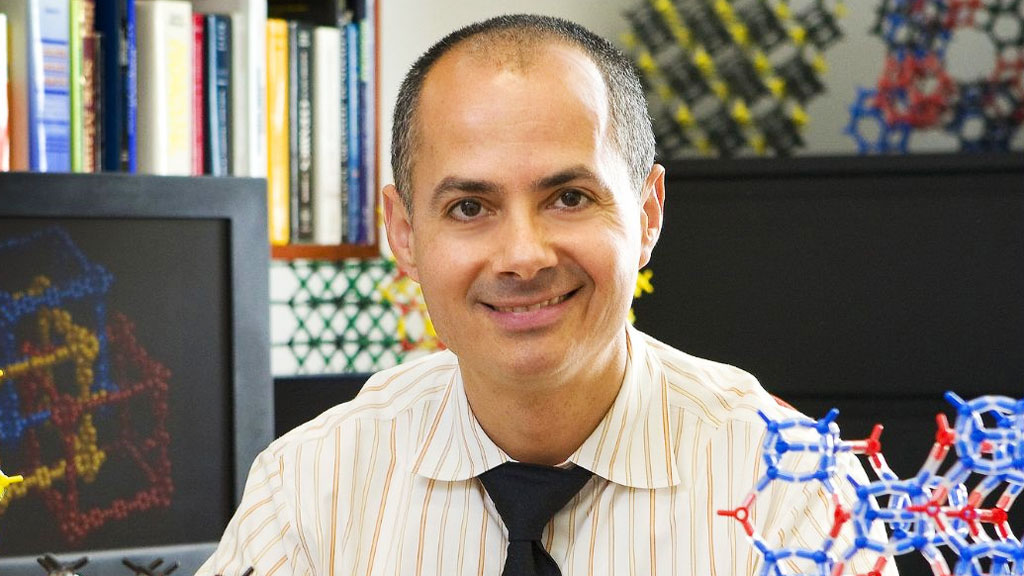

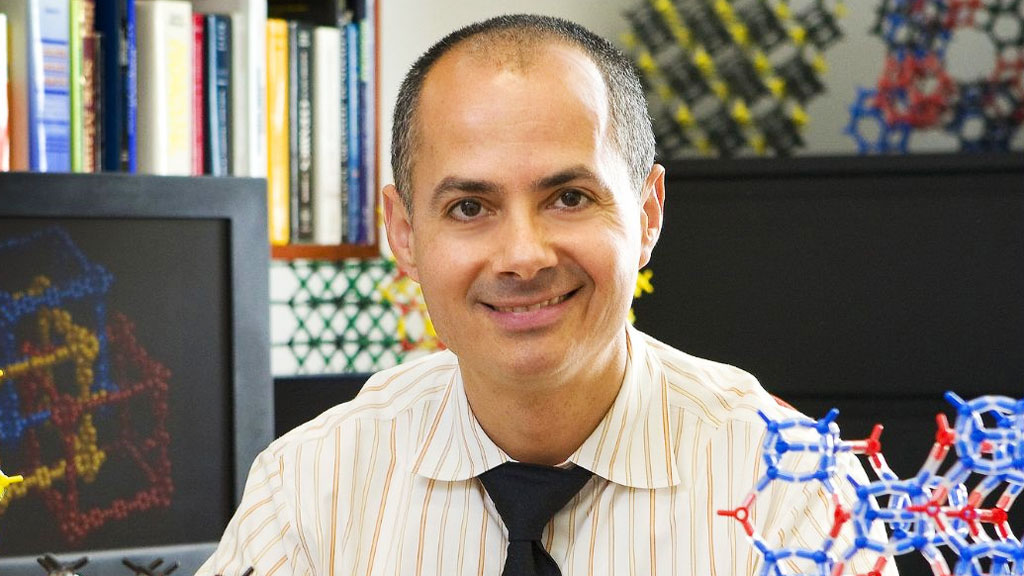

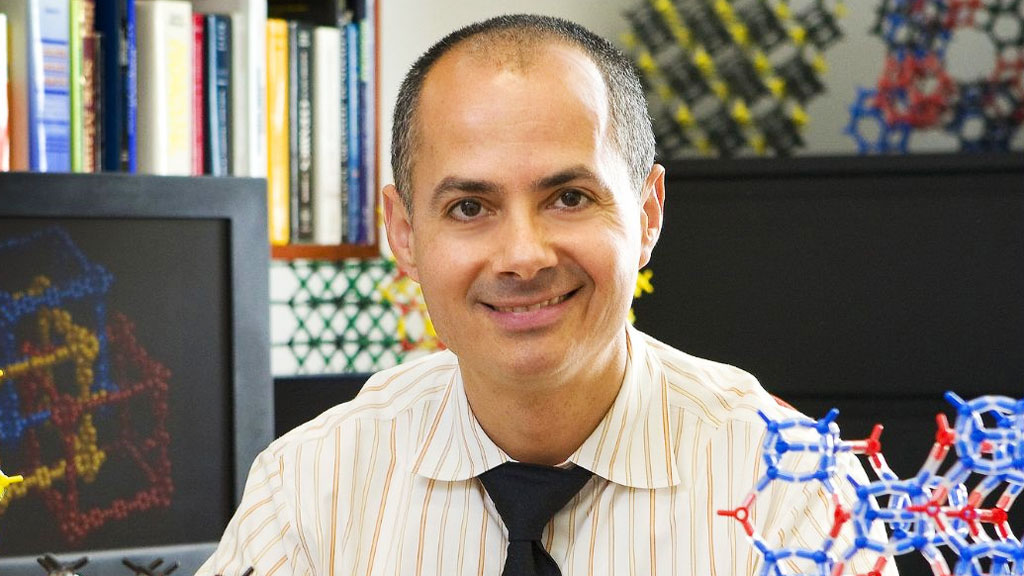

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৬ দিন আগে

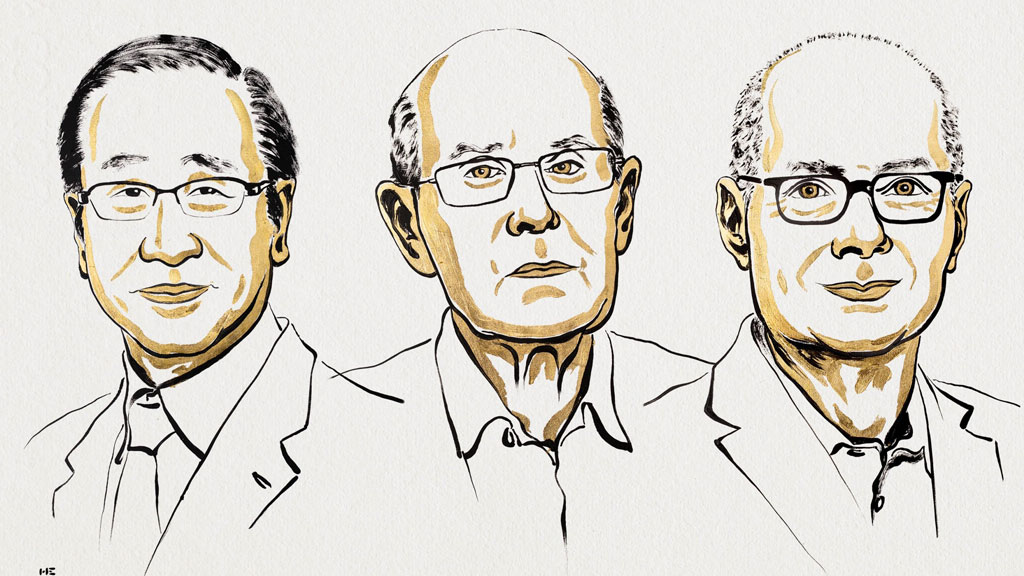

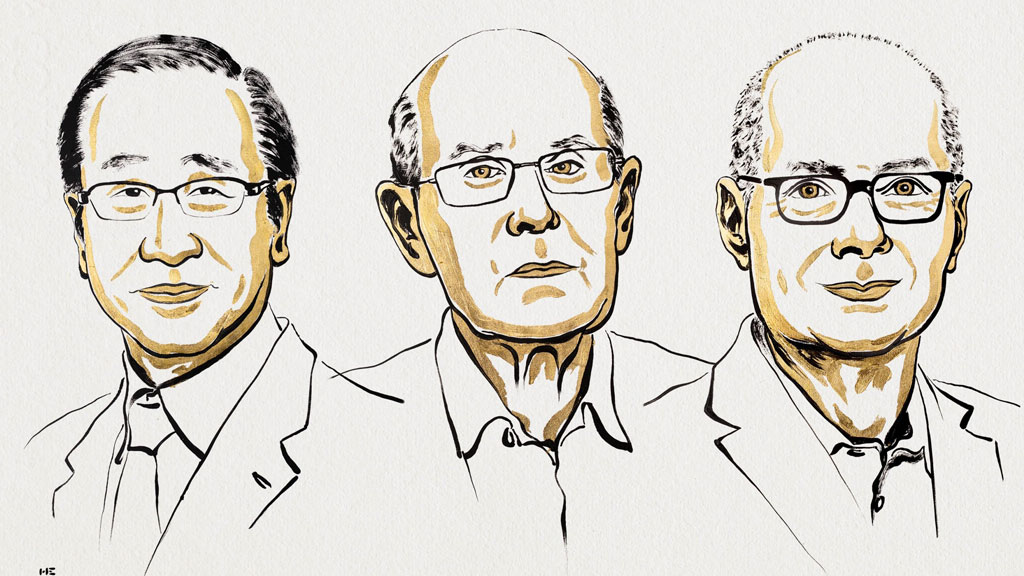

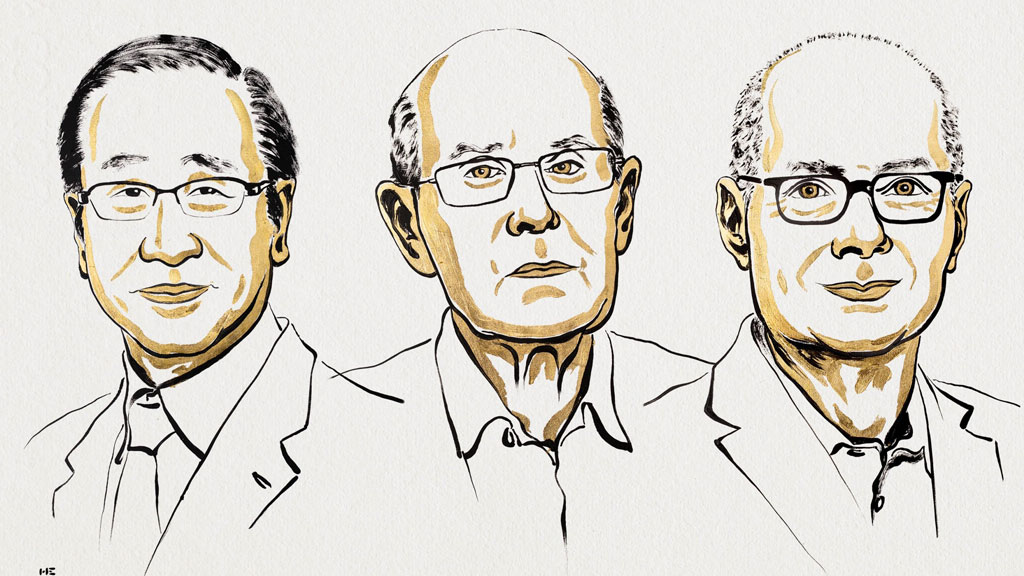

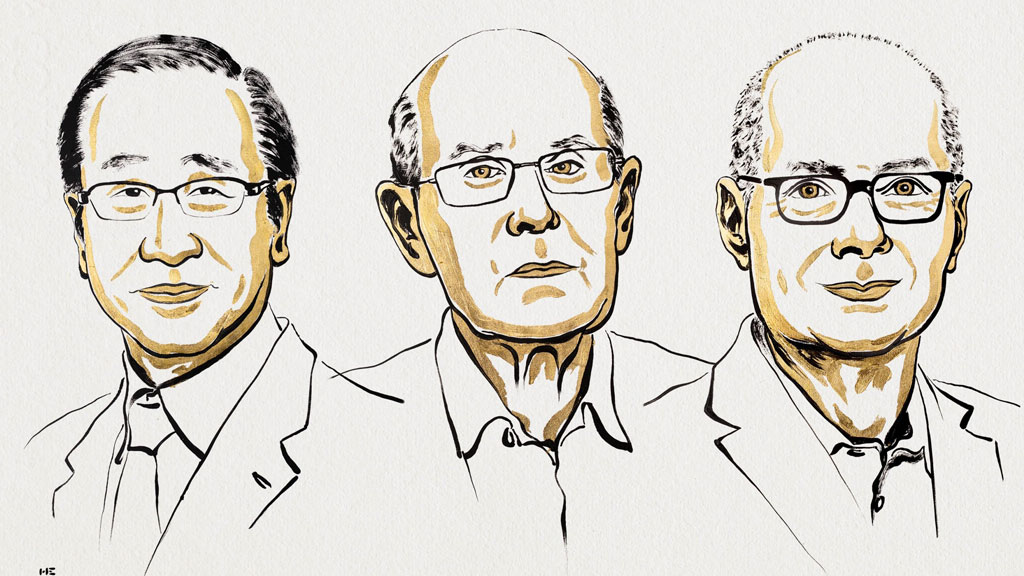

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

সত্তর বছর বয়সী দৃষ্টিহীন রোগী শিলা আরভিন, এই প্রযুক্তির সাহায্যে আবার বই পড়তে এবং ক্রসওয়ার্ড মেলাতে পারছেন। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এটিকে ‘অভূতপূর্ব’ এক অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেন।

‘ড্রাই এজ-রিলেটেড মাকুলার ডিজেনারেশন’-এর জটিল পর্যায়, যা জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি নামে পরিচিত—এই পর্যায়ে থাকা রোগীদের জন্য এই প্রযুক্তিটি নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বয়স্কদের মধ্যে এই রোগটি বেশি দেখা যায়। এই রোগে রেটিনার একটি ক্ষুদ্র অংশে থাকা কোষগুলো ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মারা যায়। ফলস্বরূপ রোগীর দৃষ্টি ঝাপসা বা বিকৃত হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ লাখ এবং শুধু যুক্তরাজ্যেই আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক বায়োটেক সংস্থা সায়েন্স করপোরেশনের তৈরি ‘প্রিমা ইমপ্লান্ট’ নামক এই মাইক্রোচিপটিই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। এটি যেভাবে কাজ করে:

ইমপ্লান্ট স্থাপন: একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের চুলের মতো পাতলা, ২ মিলিমিটার আয়তনের বর্গাকার একটি ফটোভোলটাইক মাইক্রোচিপ রেটিনার ঠিক নিচে স্থাপন করা হয়।

ছবি গ্রহণ: রোগীরা এরপর বিশেষ এক ধরনের চশমা পরেন, এতে একটি বিল্ট-ইন ভিডিও ক্যামেরা যুক্ত থাকে।

মস্তিষ্কে তথ্য পাঠানো: এই ক্যামেরাটি ইনফ্রারেড রশ্মির মাধ্যমে ভিডিও চিত্র ইমপ্লান্টে পাঠায়। ইমপ্লান্ট সেই তথ্যকে একটি ছোট পকেট-আকারের প্রসেসরে পাঠায়, যেখানে ছবিটি আরও স্পষ্ট করা হয়। এরপর উন্নত এই প্রতিচ্ছবিটি ইমপ্লান্ট এবং অপটিক নার্ভের মাধ্যমে রোগীর মস্তিষ্কে ফিরে যায়। মস্তিষ্ক সেটি প্রক্রিয়া করে রোগীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়।

মুরফিল্ডস আই হসপিটালের কনসালট্যান্ট অপথ্যালমিক সার্জন ড. মাহী মুকিত, যুক্তরাজ্যের এই ট্রায়ালের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এটি প্রথম ইমপ্লান্ট যা রোগীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা পড়া এবং লেখার মতো কাজে এটি ব্যবহার করতে পারছেন। আমি মনে করি এটি একটি বড় অগ্রগতি।’

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের পাঁচটি দেশের ৩৮ জন রোগী এই প্রিমা ইমপ্লান্ট ট্রায়ালে অংশ নেন। ৩২ জন রোগীর চোখে ইমপ্লান্ট বসানো হয়, যার মধ্যে ২৭ জন পড়তে সক্ষম হয়েছেন। এক বছর পর, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আরও উন্নত হয়।

উইল্টশায়ারের বাসিন্দা শিলা আরভিন ৩০ বছর আগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন। ইমপ্লান্ট বসানোর পর তিনি এখন চিঠি, বই পড়তে পারছেন, সুডোকু খেলতে পারছেন। তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। প্রযুক্তি এত দ্রুত এগোচ্ছে, আমি এর অংশ হতে পেরেছি।’

ড. মুকিত আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রযুক্তিটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর রোগীদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মাকুলার সোসাইটির গবেষণা পরিচালক ড. পিটার ব্লুমফিল্ড এই ফলাফলকে ‘উৎসাহব্যঞ্জক’ এবং চিকিৎসায় নিরাময় অযোগ্য এই রোগে আক্রান্তদের জন্য ‘দারুণ খবর’ বলে অভিহিত করেছেন।

তবে যাদের চোখের অপটিক নার্ভ (যেটি রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়) ঠিকমতো কাজ করে না তাদের জন্য এই প্রযুক্তি কাজে আসবে না।

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

সত্তর বছর বয়সী দৃষ্টিহীন রোগী শিলা আরভিন, এই প্রযুক্তির সাহায্যে আবার বই পড়তে এবং ক্রসওয়ার্ড মেলাতে পারছেন। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এটিকে ‘অভূতপূর্ব’ এক অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেন।

‘ড্রাই এজ-রিলেটেড মাকুলার ডিজেনারেশন’-এর জটিল পর্যায়, যা জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি নামে পরিচিত—এই পর্যায়ে থাকা রোগীদের জন্য এই প্রযুক্তিটি নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বয়স্কদের মধ্যে এই রোগটি বেশি দেখা যায়। এই রোগে রেটিনার একটি ক্ষুদ্র অংশে থাকা কোষগুলো ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মারা যায়। ফলস্বরূপ রোগীর দৃষ্টি ঝাপসা বা বিকৃত হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ লাখ এবং শুধু যুক্তরাজ্যেই আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক বায়োটেক সংস্থা সায়েন্স করপোরেশনের তৈরি ‘প্রিমা ইমপ্লান্ট’ নামক এই মাইক্রোচিপটিই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। এটি যেভাবে কাজ করে:

ইমপ্লান্ট স্থাপন: একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের চুলের মতো পাতলা, ২ মিলিমিটার আয়তনের বর্গাকার একটি ফটোভোলটাইক মাইক্রোচিপ রেটিনার ঠিক নিচে স্থাপন করা হয়।

ছবি গ্রহণ: রোগীরা এরপর বিশেষ এক ধরনের চশমা পরেন, এতে একটি বিল্ট-ইন ভিডিও ক্যামেরা যুক্ত থাকে।

মস্তিষ্কে তথ্য পাঠানো: এই ক্যামেরাটি ইনফ্রারেড রশ্মির মাধ্যমে ভিডিও চিত্র ইমপ্লান্টে পাঠায়। ইমপ্লান্ট সেই তথ্যকে একটি ছোট পকেট-আকারের প্রসেসরে পাঠায়, যেখানে ছবিটি আরও স্পষ্ট করা হয়। এরপর উন্নত এই প্রতিচ্ছবিটি ইমপ্লান্ট এবং অপটিক নার্ভের মাধ্যমে রোগীর মস্তিষ্কে ফিরে যায়। মস্তিষ্ক সেটি প্রক্রিয়া করে রোগীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়।

মুরফিল্ডস আই হসপিটালের কনসালট্যান্ট অপথ্যালমিক সার্জন ড. মাহী মুকিত, যুক্তরাজ্যের এই ট্রায়ালের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এটি প্রথম ইমপ্লান্ট যা রোগীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা পড়া এবং লেখার মতো কাজে এটি ব্যবহার করতে পারছেন। আমি মনে করি এটি একটি বড় অগ্রগতি।’

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের পাঁচটি দেশের ৩৮ জন রোগী এই প্রিমা ইমপ্লান্ট ট্রায়ালে অংশ নেন। ৩২ জন রোগীর চোখে ইমপ্লান্ট বসানো হয়, যার মধ্যে ২৭ জন পড়তে সক্ষম হয়েছেন। এক বছর পর, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আরও উন্নত হয়।

উইল্টশায়ারের বাসিন্দা শিলা আরভিন ৩০ বছর আগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন। ইমপ্লান্ট বসানোর পর তিনি এখন চিঠি, বই পড়তে পারছেন, সুডোকু খেলতে পারছেন। তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। প্রযুক্তি এত দ্রুত এগোচ্ছে, আমি এর অংশ হতে পেরেছি।’

ড. মুকিত আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রযুক্তিটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর রোগীদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মাকুলার সোসাইটির গবেষণা পরিচালক ড. পিটার ব্লুমফিল্ড এই ফলাফলকে ‘উৎসাহব্যঞ্জক’ এবং চিকিৎসায় নিরাময় অযোগ্য এই রোগে আক্রান্তদের জন্য ‘দারুণ খবর’ বলে অভিহিত করেছেন।

তবে যাদের চোখের অপটিক নার্ভ (যেটি রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়) ঠিকমতো কাজ করে না তাদের জন্য এই প্রযুক্তি কাজে আসবে না।

সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন এতে ফেনা রয়েছে। তবে নদীর পানিতে এতটা ফেনা হয় না। তাহলে এসব ফেনা কেন হয় বা এই ফেনা কি ক্ষতিকর? সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ, প্রোটিন, চর্বি, মৃত শৈবাল, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের জৈব এবং কৃত্রিম উপাদানও থাকে। য

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১০ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৬ দিন আগে

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সিএনএন জানিয়েছে, ইভেন্টউড কোম্পানিটি সহ-প্রতিষ্ঠা করেছেন উপাদান বিজ্ঞানী লিয়াংবিং হু। বর্তমানে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করছেন।

দশ বছরেরও বেশি সময় আগে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সেন্টার ফর মেটেরিয়াল ইনোভেশান’-এ কাজ করার সময় লিয়াংবিং হু প্রচলিত কাঠকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। এমনকি তিনি কাঠের মূল উপাদান ‘লিগনিন’ সরিয়ে সেটিকে স্বচ্ছও করেছিলেন। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল, কাঠকে এর প্রধান উপাদান সেলুলোজ ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করা।

২০১৭ সালে হু প্রথমবারের মতো কাঠের সেলুলোজ রসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে এর শক্তি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় কাঠকে পানির সঙ্গে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থে প্রথমে সেদ্ধ করা হয়। এরপর তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে কাঠের কোষের স্তর ঘন করা হয়। এতে কাঠের ঘনত্ব ও দৃঢ়তা এতটাই বেড়ে যায় যে, গবেষণায় দেখা যায়—এর শক্তি অধিকাংশ ধাতু ও সংকর ধাতুর চেয়েও বেশি।

এরপর বহু বছর ধরে হু প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত করেন এবং ১৪০ টিরও বেশি পেটেন্ট নেন। এখন সেই গবেষণার ধারাবাহিকতায় ‘সুপারউড’ বাজারে এসেছে।

ইন্টারউড-এর প্রধান নির্বাহী অ্যালেক্স লাউ বলেন, ‘রাসায়নিক দিক থেকে এটি কাঠই। কিন্তু এর গুণাবলি সাধারণ কাঠের তুলনায় বহুগুণ উন্নত।’ তিনি জানান, সুপারউড দিয়ে তৈরি ভবনগুলো চার গুণ হালকা হতে পারে, ফলে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী ও নির্মাণে সহজ হবে।

সুপারউডের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, এটি ২০ গুণ পর্যন্ত শক্তিশালী এবং ১০ গুণ বেশি দাগ ও ক্ষয় প্রতিরোধে সক্ষম। এই কাঠের প্রাকৃতিক ছিদ্রযুক্ত গঠন সংকুচিত হয়ে ঘন ও শক্ত হওয়ায় এটি ছত্রাক, পোকামাকড় এবং এমনকি আগুনও প্রতিরোধ করে।

ইন্টারউড বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের ফ্রেডেরিক শহরে সুপারউডের উৎপাদন শুরু করেছে। শুরুতে এটিকে স্থাপনার বহিরাংশের জন্য—যেমন দেয়াল প্যানেল, ডেকিং ও ক্ল্যাডিংয়ে ব্যবহার করা হবে। আগামী বছর থেকে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও আসবাবেও এর ব্যবহার শুরু হবে বলে আশা করছে কোম্পানিটি।

সুপারউডের উৎপাদন খরচ এখনো সাধারণ কাঠের চেয়ে বেশি। তবে ইস্পাতের তুলনায় এর কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৯০ শতাংশ কম। লাউ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য কাঠের চেয়ে সস্তা হওয়া নয়; বরং ইস্পাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।’

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের অধ্যাপক ফিলিপ ওল্ডফিল্ড মত দিয়েছেন, কাঠ পরিবেশবান্ধব কারণ এটি উৎপাদনের সময় কার্বন ধরে রাখে। তিনি বলেন, ‘সুপারউডের মতো শক্তিশালী কাঠ স্থপতিদের নতুন নকশা ও বড় কাঠামো তৈরিতে অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে নির্মাণশিল্পে কাঠের ব্যবহার আরও বাড়াতে পারে।’

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সিএনএন জানিয়েছে, ইভেন্টউড কোম্পানিটি সহ-প্রতিষ্ঠা করেছেন উপাদান বিজ্ঞানী লিয়াংবিং হু। বর্তমানে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করছেন।

দশ বছরেরও বেশি সময় আগে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সেন্টার ফর মেটেরিয়াল ইনোভেশান’-এ কাজ করার সময় লিয়াংবিং হু প্রচলিত কাঠকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। এমনকি তিনি কাঠের মূল উপাদান ‘লিগনিন’ সরিয়ে সেটিকে স্বচ্ছও করেছিলেন। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল, কাঠকে এর প্রধান উপাদান সেলুলোজ ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করা।

২০১৭ সালে হু প্রথমবারের মতো কাঠের সেলুলোজ রসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে এর শক্তি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় কাঠকে পানির সঙ্গে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থে প্রথমে সেদ্ধ করা হয়। এরপর তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে কাঠের কোষের স্তর ঘন করা হয়। এতে কাঠের ঘনত্ব ও দৃঢ়তা এতটাই বেড়ে যায় যে, গবেষণায় দেখা যায়—এর শক্তি অধিকাংশ ধাতু ও সংকর ধাতুর চেয়েও বেশি।

এরপর বহু বছর ধরে হু প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত করেন এবং ১৪০ টিরও বেশি পেটেন্ট নেন। এখন সেই গবেষণার ধারাবাহিকতায় ‘সুপারউড’ বাজারে এসেছে।

ইন্টারউড-এর প্রধান নির্বাহী অ্যালেক্স লাউ বলেন, ‘রাসায়নিক দিক থেকে এটি কাঠই। কিন্তু এর গুণাবলি সাধারণ কাঠের তুলনায় বহুগুণ উন্নত।’ তিনি জানান, সুপারউড দিয়ে তৈরি ভবনগুলো চার গুণ হালকা হতে পারে, ফলে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী ও নির্মাণে সহজ হবে।

সুপারউডের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, এটি ২০ গুণ পর্যন্ত শক্তিশালী এবং ১০ গুণ বেশি দাগ ও ক্ষয় প্রতিরোধে সক্ষম। এই কাঠের প্রাকৃতিক ছিদ্রযুক্ত গঠন সংকুচিত হয়ে ঘন ও শক্ত হওয়ায় এটি ছত্রাক, পোকামাকড় এবং এমনকি আগুনও প্রতিরোধ করে।

ইন্টারউড বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের ফ্রেডেরিক শহরে সুপারউডের উৎপাদন শুরু করেছে। শুরুতে এটিকে স্থাপনার বহিরাংশের জন্য—যেমন দেয়াল প্যানেল, ডেকিং ও ক্ল্যাডিংয়ে ব্যবহার করা হবে। আগামী বছর থেকে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও আসবাবেও এর ব্যবহার শুরু হবে বলে আশা করছে কোম্পানিটি।

সুপারউডের উৎপাদন খরচ এখনো সাধারণ কাঠের চেয়ে বেশি। তবে ইস্পাতের তুলনায় এর কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৯০ শতাংশ কম। লাউ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য কাঠের চেয়ে সস্তা হওয়া নয়; বরং ইস্পাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।’

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের অধ্যাপক ফিলিপ ওল্ডফিল্ড মত দিয়েছেন, কাঠ পরিবেশবান্ধব কারণ এটি উৎপাদনের সময় কার্বন ধরে রাখে। তিনি বলেন, ‘সুপারউডের মতো শক্তিশালী কাঠ স্থপতিদের নতুন নকশা ও বড় কাঠামো তৈরিতে অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে নির্মাণশিল্পে কাঠের ব্যবহার আরও বাড়াতে পারে।’

সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন এতে ফেনা রয়েছে। তবে নদীর পানিতে এতটা ফেনা হয় না। তাহলে এসব ফেনা কেন হয় বা এই ফেনা কি ক্ষতিকর? সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ, প্রোটিন, চর্বি, মৃত শৈবাল, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের জৈব এবং কৃত্রিম উপাদানও থাকে। য

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৩ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৬ দিন আগে

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

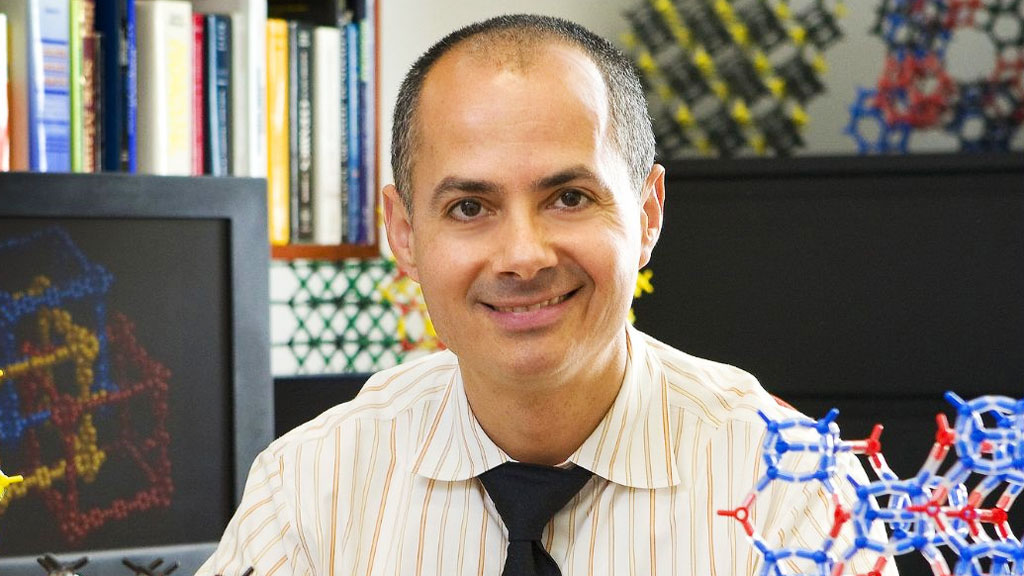

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

রসায়নে প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী হলেন মিসরীয়-আমেরিকান রসায়নবিদ ড. আহমেদ জেওয়াইল। তিনি ১৯৯৯ সালে তাঁর কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

ড. ইয়াঘি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-তে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তাঁর প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র হলো ‘রেটিকুলার কেমিস্ট্রি’ নামে রসায়নের একটি নতুন শাখা, যার পথিকৃৎ তিনি। তিনি এই ক্ষেত্রটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ‘শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে আণবিক বিল্ডিং ব্লকগুলোকে বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে জুড়ে দেওয়া’।

এই ক্ষেত্রে তিনি তিন ধরনের যুগান্তকারী পদার্থের আবিষ্কার ও নকশা প্রণয়নের জন্য সুপরিচিত। এগুলো হলো: মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (এমওএফ), কোভ্যালেন্ট অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (সিওএফ) এবং জিউলিটিক ইমিডাজোলেট ফ্রেমওয়ার্কস (জেডআইএফ)। মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস-এর জন্য অপর দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে এবার রসায়নে নোবেল জিতেছেন ওমর।

এই বস্তুগুলো পৃথিবীর জ্ঞাত পদার্থগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠতল এলাকা ধারণ করে। ফলে এগুলো প্রয়োগ বহুবিধ এবং মানবকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:

মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চল থেকে জলীয় বাষ্প শোষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল আহরণ

কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ ও রূপান্তর

হাইড্রোজেন ও মিথেন সংরক্ষণ

অনুঘটক (Catalysis) হিসেবে ব্যবহার।

তাঁর কাজের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাঁর কাজের ভিত্তিতে ৩ শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যা মোট আড়াই লাখের বার সাইটেশন পেয়েছে এবং তাঁর এইচ-সূচক ১৯০।

শরণার্থী জীবন থেকে শীর্ষস্থান

ড. ওমর ইয়াঘি ১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে এক ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎ এবং সুপেয় পানির সীমিত সুবিধা নিয়ে একটি মাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থেকে কেটেছে তাঁর শৈশব। বাবার অনুপ্রেরণায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও তিনি হাডসন ভ্যালি কমিউনিটি কলেজ থেকে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে ইউনিভার্সিটি অ্যাট আলবানি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইন থেকে রসায়নে পিএইচডি (১৯৯০) অর্জন করেন, যেখানে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন ড. ওয়াল্টার জি. ক্লেমপারার। পরবর্তীতে তিনি রিচার্ড এইচ. হোম-এর অধীনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে গবেষণা সম্পন্ন করেন।

সৌদি নাগরিকত্ব ও বৈশ্বিক গবেষণা কেন্দ্র

ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে সৌদি আরব সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি নাগরিকত্ব লাভ করেন। এটি সৌদি আরবের ‘ভিশন ২০৩০ ’-এর লক্ষ্য পূরণে দেশের উন্নয়নে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞদের আকৃষ্ট করার একটি অংশ।

ড. ইয়াঘি বর্তমানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বার্কলে গ্লোবাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং তরুণ গবেষকদের সুযোগ দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

কাভলি এনার্জি ন্যানো সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট: আণবিক স্তরে শক্তির রূপান্তরের মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়।

বাকার ইনস্টিটিউট অব ডিজিটাল ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য প্ল্যানেট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সাশ্রয়ী, সহজে স্থাপনযোগ্য এমওএফ এবং সিওএফ-এর মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত উপকরণ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

নোবেল ছাড়াও, ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক অর্জনের জন্য বিশ্বজুড়ে বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে—উলফ প্রাইজ ইন কেমিস্ট্রি (২০১৮), কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন সায়েন্স (২০১৫), সলভয় প্রাইজ (২০২৪), তাং প্রাইজ (২০২৪) এবং বলজান প্রাইজ (২০২৪)।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

রসায়নে প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী হলেন মিসরীয়-আমেরিকান রসায়নবিদ ড. আহমেদ জেওয়াইল। তিনি ১৯৯৯ সালে তাঁর কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

ড. ইয়াঘি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-তে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তাঁর প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র হলো ‘রেটিকুলার কেমিস্ট্রি’ নামে রসায়নের একটি নতুন শাখা, যার পথিকৃৎ তিনি। তিনি এই ক্ষেত্রটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ‘শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে আণবিক বিল্ডিং ব্লকগুলোকে বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে জুড়ে দেওয়া’।

এই ক্ষেত্রে তিনি তিন ধরনের যুগান্তকারী পদার্থের আবিষ্কার ও নকশা প্রণয়নের জন্য সুপরিচিত। এগুলো হলো: মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (এমওএফ), কোভ্যালেন্ট অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস (সিওএফ) এবং জিউলিটিক ইমিডাজোলেট ফ্রেমওয়ার্কস (জেডআইএফ)। মেটাল-অরগানিক ফ্রেমওয়ার্কস-এর জন্য অপর দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে এবার রসায়নে নোবেল জিতেছেন ওমর।

এই বস্তুগুলো পৃথিবীর জ্ঞাত পদার্থগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠতল এলাকা ধারণ করে। ফলে এগুলো প্রয়োগ বহুবিধ এবং মানবকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:

মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চল থেকে জলীয় বাষ্প শোষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল আহরণ

কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ ও রূপান্তর

হাইড্রোজেন ও মিথেন সংরক্ষণ

অনুঘটক (Catalysis) হিসেবে ব্যবহার।

তাঁর কাজের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাঁর কাজের ভিত্তিতে ৩ শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যা মোট আড়াই লাখের বার সাইটেশন পেয়েছে এবং তাঁর এইচ-সূচক ১৯০।

শরণার্থী জীবন থেকে শীর্ষস্থান

ড. ওমর ইয়াঘি ১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে এক ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎ এবং সুপেয় পানির সীমিত সুবিধা নিয়ে একটি মাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থেকে কেটেছে তাঁর শৈশব। বাবার অনুপ্রেরণায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও তিনি হাডসন ভ্যালি কমিউনিটি কলেজ থেকে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে ইউনিভার্সিটি অ্যাট আলবানি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইন থেকে রসায়নে পিএইচডি (১৯৯০) অর্জন করেন, যেখানে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন ড. ওয়াল্টার জি. ক্লেমপারার। পরবর্তীতে তিনি রিচার্ড এইচ. হোম-এর অধীনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে গবেষণা সম্পন্ন করেন।

সৌদি নাগরিকত্ব ও বৈশ্বিক গবেষণা কেন্দ্র

ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে সৌদি আরব সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি নাগরিকত্ব লাভ করেন। এটি সৌদি আরবের ‘ভিশন ২০৩০ ’-এর লক্ষ্য পূরণে দেশের উন্নয়নে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞদের আকৃষ্ট করার একটি অংশ।

ড. ইয়াঘি বর্তমানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বার্কলে গ্লোবাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং তরুণ গবেষকদের সুযোগ দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

কাভলি এনার্জি ন্যানো সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট: আণবিক স্তরে শক্তির রূপান্তরের মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়।

বাকার ইনস্টিটিউট অব ডিজিটাল ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য প্ল্যানেট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সাশ্রয়ী, সহজে স্থাপনযোগ্য এমওএফ এবং সিওএফ-এর মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত উপকরণ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

নোবেল ছাড়াও, ড. ওমর ইয়াঘি তাঁর বৈজ্ঞানিক অর্জনের জন্য বিশ্বজুড়ে বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে—উলফ প্রাইজ ইন কেমিস্ট্রি (২০১৮), কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন সায়েন্স (২০১৫), সলভয় প্রাইজ (২০২৪), তাং প্রাইজ (২০২৪) এবং বলজান প্রাইজ (২০২৪)।

সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন এতে ফেনা রয়েছে। তবে নদীর পানিতে এতটা ফেনা হয় না। তাহলে এসব ফেনা কেন হয় বা এই ফেনা কি ক্ষতিকর? সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ, প্রোটিন, চর্বি, মৃত শৈবাল, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের জৈব এবং কৃত্রিম উপাদানও থাকে। য

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৩ দিন আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১০ দিন আগে

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, এই তিন বিজ্ঞানী একধরনের নতুন আণবিক কাঠামো তৈরি করেছেন। তাঁদের উদ্ভাবিত মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের ভেতরে বড় বড় ফাঁকা জায়গা থাকে। সেই ফাঁক দিয়ে বিভিন্ন অণু ভেতরে-বাইরে আসা–যাওয়া করতে পারে।

গবেষকেরা এ কাঠামো ব্যবহার করে মরুভূমির বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করেছেন। দূষিত পানি থেকে ক্ষতিকর পদার্থ আলাদা করেছেন। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড আটকে রাখা এবং হাইড্রোজেন সংরক্ষণেও এ প্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়েছে।

সুসুমু কিতাগাওয়া ১৯৫১ সালে জাপানের কিয়োটোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রিচার্ড রবসন ১৯৩৭ সালে যুক্তরাজ্যের গ্লাসবার্নে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। ওমর এম ইয়াঘি ১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পরিবারের মূল শিকড় ফিলিস্তিনে প্রোথিত। তিনি ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আর্বানা-শ্যাম্পেইন থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে অধ্যাপনা করছেন।

এর আগে গত বছর রসায়নে নোবেল বিজয়ী হলেন—ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস ও জন এম জাম্পার। প্রোটিনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার কারণে তাঁদের গত বছর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী—সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। আজ বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁরা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের বিকাশ’ ঘটানোর জন্য এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, এই তিন বিজ্ঞানী একধরনের নতুন আণবিক কাঠামো তৈরি করেছেন। তাঁদের উদ্ভাবিত মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কসের ভেতরে বড় বড় ফাঁকা জায়গা থাকে। সেই ফাঁক দিয়ে বিভিন্ন অণু ভেতরে-বাইরে আসা–যাওয়া করতে পারে।

গবেষকেরা এ কাঠামো ব্যবহার করে মরুভূমির বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করেছেন। দূষিত পানি থেকে ক্ষতিকর পদার্থ আলাদা করেছেন। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড আটকে রাখা এবং হাইড্রোজেন সংরক্ষণেও এ প্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়েছে।

সুসুমু কিতাগাওয়া ১৯৫১ সালে জাপানের কিয়োটোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রিচার্ড রবসন ১৯৩৭ সালে যুক্তরাজ্যের গ্লাসবার্নে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। ওমর এম ইয়াঘি ১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পরিবারের মূল শিকড় ফিলিস্তিনে প্রোথিত। তিনি ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আর্বানা-শ্যাম্পেইন থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে অধ্যাপনা করছেন।

এর আগে গত বছর রসায়নে নোবেল বিজয়ী হলেন—ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস ও জন এম জাম্পার। প্রোটিনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার কারণে তাঁদের গত বছর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন এতে ফেনা রয়েছে। তবে নদীর পানিতে এতটা ফেনা হয় না। তাহলে এসব ফেনা কেন হয় বা এই ফেনা কি ক্ষতিকর? সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ, প্রোটিন, চর্বি, মৃত শৈবাল, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের জৈব এবং কৃত্রিম উপাদানও থাকে। য

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে একদল দৃষ্টিহীন রোগীর চোখে অত্যাধুনিক একটি ইমপ্লান্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা এখন দেখতে পারছেন। চিকিৎসকদের দাবি, আন্তর্জাতিক এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল ‘চমকপ্রদ’।

৩ দিন আগে

‘ইভেন্টউড’ নামে একটি মার্কিন কোম্পানি এমন এক ধরনের কাঠ তৈরি করেছে, যার শক্তি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি এবং ওজন ছয় গুণ কম। এই কাঠের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সুপারউড’। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই কাঠের উৎপাদন শুরু করেছে।

১০ দিন আগে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান রসায়নবিদ ড. ওমর ইয়াঘি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি দ্বিতীয় মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে রসায়নে নোবেল জয় করলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে পানীয় জল সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

১৬ দিন আগে