সৌভিক রেজা

কায়েস আহমেদের প্রিয় সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন প্রয়াত হাসান আজিজুল হক। শক্তিমান সেই হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, ‘লেখকমাত্রই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য।’ সেই সঙ্গে তিনি এ-ও আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা এবং রচনা বিচার করেই সাধারণ নিয়মকানুন তৈরি হয়।’ তাঁর এই সাহিত্যচিন্তার ওপর ভর দিয়ে হাসান আজিজুল হক এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন, ‘লেখকে-লেখকে ভিন্নতা আমি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে রাজি এবং যতটা খোলা মন নিয়ে আমি তাঁদের সম্মুখীন হতে চাই, তাকে কেউ নৈরাজ্যিক বললেও আমার আপত্তি হবে না।’ কায়েস আহমেদের মধ্যেও আমরা সেই রকম কোনো আপত্তি কখনো দেখিনি।

আপত্তিটা যে তিনি দেখেননি তার কারণ হচ্ছে, কায়েস আহমেদ জানতেন একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ আর আগের মতো নেই। একটা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক রাজনীতি আর আগের মতো থাকে না, থাকতে পারে না। তাঁর সেই উপলব্ধি থেকেই কায়েসের মনে হয়েছিল, ‘এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকেই ধরতে হবে।’ আর সেই ‘নতুন আঙ্গিকে ধরতে হলে প্রথমেই চিনতে হবে এই বাস্তবতার স্বরূপটিকে, তাকে যদি যথাযথভাবে শনাক্ত করা যায়, তখনই আসবে তাকে ধরার কলাকৌশলের প্রসঙ্গটি।’ একজন লেখক, তা তিনি যতই বড় মাপের হোন না কেন, পরিবর্তনের এই সূত্রটির সন্ধান না পেলে, সেটিকে না পারলে নতুন আঙ্গিকে নতুন দিনের বাস্তবতাকে সাহিত্যে চিত্রিত করতে সক্ষম হবেন—এমনটা কখনোই কায়েস ভাবতে পারেননি, কারও পক্ষে সেটি ভাবতে পারা সম্ভবও নয়।

একজন লেখক হিসেবে নিজের সামর্থ্যের পাশাপাশি তাঁর সীমাবদ্ধতাকেও বোঝার ক্ষমতা কায়েসের ছিল। ‘আমার লেখা’ প্রবন্ধের মাধ্যমে নিজের পাঠকদের অকপটে তিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘নিজেকে এত যে দুমড়ে-মুচড়ে-নিংড়ে শেষ করে লেখাটা লিখলাম, সেই লেখাই যখন ছাপার হরফে দেখি, তখন নিজের অক্ষমতার জন্য নিজের ওপরেই রাগ ধরে। কোথায়? যেমন করে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম, তা বলা হলো কোথায়?’ তখন কায়েসের মনে হতে থাকে, ‘এই হলো আমার লেখালেখির অন্দরমহলের খবর। না, নিজের লেখা নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারিনি এখনো। সারা জীবনেও কি পারব?’

নিজের লেখালেখি নিয়ে এতটা অনিশ্চিত ভাবনা পাড়ি দেওয়ার পরেও কায়েস বলেছিলেন, ‘তবে একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, যত দিন বেঁচে থাকব, লিখে যেতে হবে আমাকে। না লিখলে জীবনযাপনের এত যে চাপ, প্রতি মুহূর্তের এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা, ক্লান্তি, ভালোবাসা, সাধ, স্বপ্ন, বিশ্বাস—এসব ধারণ করব কীভাবে? কাজেই লিখতেই হবে আমাকে।’ কায়েস এভাবেই তাঁর সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে, একজন লেখক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন আমৃত্যু।

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করতেন, সৎ কথাসাহিত্যিক কখনোই কারও নির্দেশ মেনে লেখালেখি করেন না। ইলিয়াসের মতে, ‘কবির মতো কথাসাহিত্যিকও সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, কিন্তু কবির দায়িত্ব তার সারাৎসারটি প্রকাশ করা, কিন্তু এই সত্য জ্ঞাপন করার জন্য কথাসাহিত্যিককে পরিভ্রমণ করতে হয় বড়, দীর্ঘ, কখনো কখনো অস্বস্তিকর পথ।’ কেন সেটি অস্বস্তিকর, তা খোলাসা করতে গিয়ে ইলিয়াস জানিয়েছিলেন, ‘যে-প্রেক্ষিতে তিনি ব্যক্তির ভেতরটা উন্মোচন করেন, বেশির ভাগ সময়েই তা আর যাই হোক রুচিকর নয়; শিল্পীর মার্জিত রুচি বলে যা পরিচিত, তাতে তার সায় নেই। কিন্তু কবির মতো এক কথায় তিনি কিছু নাকচ বা ঘোষণা করতে পারেন না।’

একই কারণে তাঁর লেখালেখির দীর্ঘ-একটা পথ পাড়ি দেওয়ার পরে কায়েসের মনে হয়েছিল, ‘এমন একটা সময় আসে শিল্প-সাহিত্যে যখন প্রচলিত, প্রথাগত বাঁধা সড়কে চলতে আর মন চায় না। ঘাড় বাঁকানো জেদি ঘোড়ার মতো ভেতরে-ভেতরে পা ঠোঁকে। কখনো কোনো পরাক্রান্ত একক ব্যক্তিত্বের হাতে, কখনো একদল মানুষের সম্মিলিত সাধনায় পাশ বদলের পতাকা ওড়ে।’ নিজের ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়েও লেখকের একক ব্যক্তিত্ব বা সম্মিলিত মানুষের সাধনার পরিক্রমকে মেনে নিতে কায়েসের কখনো আপত্তি হয়নি।

একজন সৎ লেখককে একা পথ চলতে হয় আর সেই সঙ্গে তাঁকে তৈরি করে নিতে হয় নিজের মতো করে একটি আলাদা জগৎ। হাসান আজিজুল হকের কথাটা মেনে নিয়েও নিজের প্রবণতা অনুযায়ী কায়েস আহমেদ বলেছিলেন, ‘এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেই থাকে কোনো সমবায়ী ব্যাপার নয়—একক সাধনাই—তবু সমসাময়িক এদের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঐক্য থাকে।’ তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে, ‘এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে’ থাকে নতুনভাবে নতুন চোখে দেখা এবং দেখানোর অন্তর্লীন আর্তি। এভাবেই নিজের সাহিত্যচিন্তাকে একটা উজ্জ্বল পরিধিতে স্থাপনের প্রচেষ্টা কায়েসের মধ্যে ছিল। আবার এ-ও তো সত্যি যে, কায়েস আহমেদের সেই প্রয়াস খুব একটা সফলতার চেহারা দেখতে পায়নি। নিজের ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর নিজের ভেতরেই তিনি ঘুরপাক খেয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে।

একটা অসহিষ্ণু রাষ্ট্রের সহিষ্ণু মানুষ হওয়ার কোনো উপায় আজকের দিনের লেখকের নেই, কায়েসেরও ছিল না। নতুবা নিজের জন্য স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেওয়া, এইভাবে পরাজিত হওয়ার মতো মানুষ কায়েস তো নন। শুধুই নিজের জীবনকে নয়, তাঁর গোটা জীবনের সাহিত্যকর্মকেও যেন একটা তীক্ষ্ণ পথরেখায় টেনে নিয়ে গেলেন তিনি।

১৯৯২ সালের ১৪ জুন আত্মহত্যা করেন কায়েস আহমেদ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

লেখক: অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কায়েস আহমেদের প্রিয় সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন প্রয়াত হাসান আজিজুল হক। শক্তিমান সেই হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, ‘লেখকমাত্রই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য।’ সেই সঙ্গে তিনি এ-ও আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা এবং রচনা বিচার করেই সাধারণ নিয়মকানুন তৈরি হয়।’ তাঁর এই সাহিত্যচিন্তার ওপর ভর দিয়ে হাসান আজিজুল হক এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন, ‘লেখকে-লেখকে ভিন্নতা আমি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে রাজি এবং যতটা খোলা মন নিয়ে আমি তাঁদের সম্মুখীন হতে চাই, তাকে কেউ নৈরাজ্যিক বললেও আমার আপত্তি হবে না।’ কায়েস আহমেদের মধ্যেও আমরা সেই রকম কোনো আপত্তি কখনো দেখিনি।

আপত্তিটা যে তিনি দেখেননি তার কারণ হচ্ছে, কায়েস আহমেদ জানতেন একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ আর আগের মতো নেই। একটা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক রাজনীতি আর আগের মতো থাকে না, থাকতে পারে না। তাঁর সেই উপলব্ধি থেকেই কায়েসের মনে হয়েছিল, ‘এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকেই ধরতে হবে।’ আর সেই ‘নতুন আঙ্গিকে ধরতে হলে প্রথমেই চিনতে হবে এই বাস্তবতার স্বরূপটিকে, তাকে যদি যথাযথভাবে শনাক্ত করা যায়, তখনই আসবে তাকে ধরার কলাকৌশলের প্রসঙ্গটি।’ একজন লেখক, তা তিনি যতই বড় মাপের হোন না কেন, পরিবর্তনের এই সূত্রটির সন্ধান না পেলে, সেটিকে না পারলে নতুন আঙ্গিকে নতুন দিনের বাস্তবতাকে সাহিত্যে চিত্রিত করতে সক্ষম হবেন—এমনটা কখনোই কায়েস ভাবতে পারেননি, কারও পক্ষে সেটি ভাবতে পারা সম্ভবও নয়।

একজন লেখক হিসেবে নিজের সামর্থ্যের পাশাপাশি তাঁর সীমাবদ্ধতাকেও বোঝার ক্ষমতা কায়েসের ছিল। ‘আমার লেখা’ প্রবন্ধের মাধ্যমে নিজের পাঠকদের অকপটে তিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘নিজেকে এত যে দুমড়ে-মুচড়ে-নিংড়ে শেষ করে লেখাটা লিখলাম, সেই লেখাই যখন ছাপার হরফে দেখি, তখন নিজের অক্ষমতার জন্য নিজের ওপরেই রাগ ধরে। কোথায়? যেমন করে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম, তা বলা হলো কোথায়?’ তখন কায়েসের মনে হতে থাকে, ‘এই হলো আমার লেখালেখির অন্দরমহলের খবর। না, নিজের লেখা নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারিনি এখনো। সারা জীবনেও কি পারব?’

নিজের লেখালেখি নিয়ে এতটা অনিশ্চিত ভাবনা পাড়ি দেওয়ার পরেও কায়েস বলেছিলেন, ‘তবে একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, যত দিন বেঁচে থাকব, লিখে যেতে হবে আমাকে। না লিখলে জীবনযাপনের এত যে চাপ, প্রতি মুহূর্তের এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা, ক্লান্তি, ভালোবাসা, সাধ, স্বপ্ন, বিশ্বাস—এসব ধারণ করব কীভাবে? কাজেই লিখতেই হবে আমাকে।’ কায়েস এভাবেই তাঁর সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে, একজন লেখক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন আমৃত্যু।

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করতেন, সৎ কথাসাহিত্যিক কখনোই কারও নির্দেশ মেনে লেখালেখি করেন না। ইলিয়াসের মতে, ‘কবির মতো কথাসাহিত্যিকও সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, কিন্তু কবির দায়িত্ব তার সারাৎসারটি প্রকাশ করা, কিন্তু এই সত্য জ্ঞাপন করার জন্য কথাসাহিত্যিককে পরিভ্রমণ করতে হয় বড়, দীর্ঘ, কখনো কখনো অস্বস্তিকর পথ।’ কেন সেটি অস্বস্তিকর, তা খোলাসা করতে গিয়ে ইলিয়াস জানিয়েছিলেন, ‘যে-প্রেক্ষিতে তিনি ব্যক্তির ভেতরটা উন্মোচন করেন, বেশির ভাগ সময়েই তা আর যাই হোক রুচিকর নয়; শিল্পীর মার্জিত রুচি বলে যা পরিচিত, তাতে তার সায় নেই। কিন্তু কবির মতো এক কথায় তিনি কিছু নাকচ বা ঘোষণা করতে পারেন না।’

একই কারণে তাঁর লেখালেখির দীর্ঘ-একটা পথ পাড়ি দেওয়ার পরে কায়েসের মনে হয়েছিল, ‘এমন একটা সময় আসে শিল্প-সাহিত্যে যখন প্রচলিত, প্রথাগত বাঁধা সড়কে চলতে আর মন চায় না। ঘাড় বাঁকানো জেদি ঘোড়ার মতো ভেতরে-ভেতরে পা ঠোঁকে। কখনো কোনো পরাক্রান্ত একক ব্যক্তিত্বের হাতে, কখনো একদল মানুষের সম্মিলিত সাধনায় পাশ বদলের পতাকা ওড়ে।’ নিজের ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়েও লেখকের একক ব্যক্তিত্ব বা সম্মিলিত মানুষের সাধনার পরিক্রমকে মেনে নিতে কায়েসের কখনো আপত্তি হয়নি।

একজন সৎ লেখককে একা পথ চলতে হয় আর সেই সঙ্গে তাঁকে তৈরি করে নিতে হয় নিজের মতো করে একটি আলাদা জগৎ। হাসান আজিজুল হকের কথাটা মেনে নিয়েও নিজের প্রবণতা অনুযায়ী কায়েস আহমেদ বলেছিলেন, ‘এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেই থাকে কোনো সমবায়ী ব্যাপার নয়—একক সাধনাই—তবু সমসাময়িক এদের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঐক্য থাকে।’ তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে, ‘এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে’ থাকে নতুনভাবে নতুন চোখে দেখা এবং দেখানোর অন্তর্লীন আর্তি। এভাবেই নিজের সাহিত্যচিন্তাকে একটা উজ্জ্বল পরিধিতে স্থাপনের প্রচেষ্টা কায়েসের মধ্যে ছিল। আবার এ-ও তো সত্যি যে, কায়েস আহমেদের সেই প্রয়াস খুব একটা সফলতার চেহারা দেখতে পায়নি। নিজের ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর নিজের ভেতরেই তিনি ঘুরপাক খেয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে।

একটা অসহিষ্ণু রাষ্ট্রের সহিষ্ণু মানুষ হওয়ার কোনো উপায় আজকের দিনের লেখকের নেই, কায়েসেরও ছিল না। নতুবা নিজের জন্য স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেওয়া, এইভাবে পরাজিত হওয়ার মতো মানুষ কায়েস তো নন। শুধুই নিজের জীবনকে নয়, তাঁর গোটা জীবনের সাহিত্যকর্মকেও যেন একটা তীক্ষ্ণ পথরেখায় টেনে নিয়ে গেলেন তিনি।

১৯৯২ সালের ১৪ জুন আত্মহত্যা করেন কায়েস আহমেদ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

লেখক: অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১২ ঘণ্টা আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১২ ঘণ্টা আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১২ ঘণ্টা আগে

ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।

২ দিন আগেতত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের যে দাবি বিগত হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল করে আসছিল, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা কী? সেই দাবির অর্থ হচ্ছে—নির্বাচনের সময়টায় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, নির্বাচনে যাদের কোনো প্রার্থী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখছি?

মাসুদ কামাল

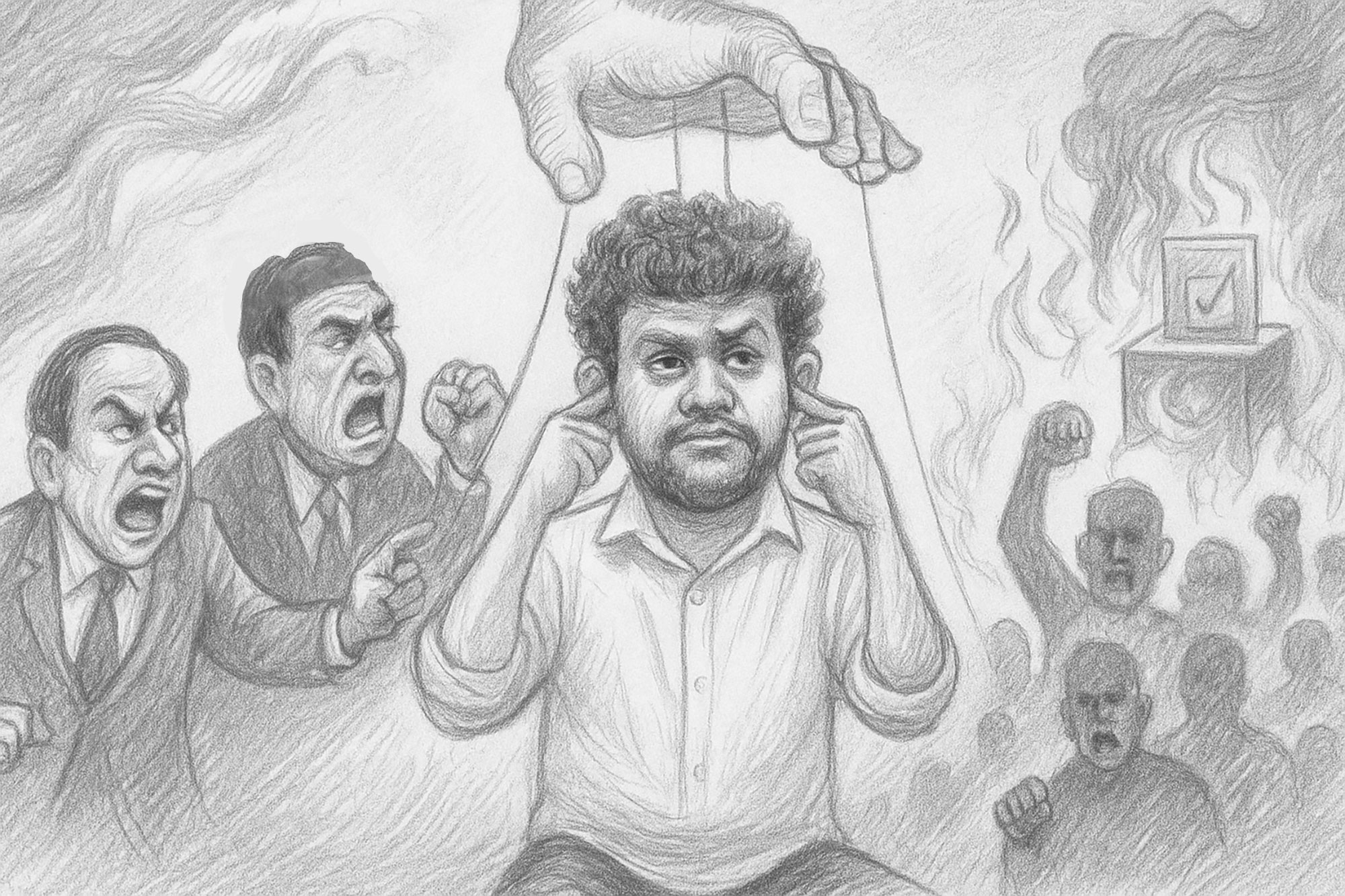

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার। এ নিয়ে নানা কথা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ মুহূর্তে হঠাৎ করে বিএনপির মনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি এল কেন? হাসিনা সরকার সংবিধান যে সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতিটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আসবে। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কি তারা প্রসঙ্গটি তুলেছে? হতে পারে।

আবার এমনও হতে পারে, বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে তারা হতাশ। তারা হয়তো মনে করছে সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা রয়েছেন, যাঁরা বিএনপির প্রতি বিরূপ আচরণ করছেন। আগামী নির্বাচনের সময়ও যদি তাঁরা দায়িত্বে থাকেন, তাহলে সেটা নির্বাচনকে আর পক্ষপাতমুক্ত থাকতে দেবে না। বিষয়টি বিএনপি গোপন রাখেনি। সরাসরি প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে। কয়েকজন উপদেষ্টার বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা বলেছে। একই রকম অভিযোগ জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপিও করেছে। এই তিনটি দল আবার উপদেষ্টাদের বাইরে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়েও তাদের রিজার্ভেশনের কথা বলেছে।

একটা মজার বিষয় হচ্ছে, উপদেষ্টা ও আমলাদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এই যে অভিযোগ, এর কোথাও কিন্তু সরাসরি কোনো নাম উচ্চারিত হয়নি। কেউ কোনো একজন উপদেষ্টার নাম উল্লেখ করে বলেননি, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। সবই বলা হয়েছে আকারে-ইঙ্গিতে, আড়ে-ঠারে। নাম বলতে কী সমস্যা সেটা আমি বুঝি না। তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ তেমন একটা তথ্যভিত্তিক নয়? নিছকই বলার জন্য বলা? নাকি নাম বলে তারা ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় না? এটাও হতে পারে। আমার বিবেচনায়, নাম না বলে দলগুলো বরং ড. ইউনূসকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ড. ইউনূস এখন কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেবেন না, কাউকে বাদও দেবেন না।

চলুন একটা হিসাব করি। বিএনপি অনেক আগে, ১৫ জুন তাদের নেতার সঙ্গে লন্ডনে ড. ইউনূসের বৈঠকের আগে, সরাসরি তিনজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বেশ কিছুটা চাপও প্রয়োগ করেছিল। সেই তিনজন হলেন ড. খলিলুর রহমান, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম। রাজধানীতে তখন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র পদে শপথ নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একাধিক আদালতের রায়। বিপরীত দিকে তরুণ অথচ ক্ষমতাধর উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ অবস্থান নিয়েছিলেন কোনোভাবেই ইশরাককে শপথ নিতে দেবেন না। এই উপদেষ্টার সঙ্গে ছিল নিজের যুক্তি ও জেদ আর ড. ইউনূসের আশীর্বাদ। এমন পরিস্থিতিতেই বিএনপির ওই তিনজনকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি। ১৫ জুনের ‘সফল’ বৈঠকের পর হঠাৎ করেই সবকিছু পাল্টে গেল। বিএনপি অনুগত বালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ইশরাককে কোরবানি দেওয়া হলো। দৃশ্যত কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিন উপদেষ্টাকে অপসারণের দাবি থেকে সরে এল বিএনপি। সাধারণ মানুষ আবারও বুঝতে পারল, রাজনৈতিক দলগুলো যখন কোনো দাবি তোলে, আন্দোলন করে, সেটা আসলে যতটা না জনগণের কথা ভেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে।

বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর এবার যখন বিএনপি আবারও কয়েকজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল, বোঝা গেল এবারও সেই দলীয় স্বার্থের কথাই তারা ভাবছে। নাম না বললেও তাদের আপত্তি এবার কমপক্ষে তিনজনের বিরুদ্ধে। কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশিও হতে পারে। একই ধরনের দাবি জামায়াত ও এনসিপিরও আছে। তাদের আপত্তির তালিকায়ও নিশ্চয়ই তিন-চারজন করে থাকতে পারে। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল কত? নয়-দশজন। উপদেষ্টামণ্ডলীর মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তিন দলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে গেল তো অর্ধেক উপদেষ্টাকেই বাদ দিতে হয়!

এখানে আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে। সেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। দেশে কি রাজনৈতিক দল মাত্র এই তিনটাই? জুলাই সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হতো, সেখানে ৩০-৩২টা দল দেখতাম। এই তিনটা বাদে বাকি রাজনৈতিক দলগুলোকে কি হিসাবে নেওয়ার দরকার নেই? যখন কোনো ক্রাইসিস দেখেন, আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা এই তিনটি দলকে ডাকেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রে যান, এই তিন দলের ছয়জনকে নিয়ে যান। প্রতি দলের দুজন করে না নিয়ে যদি একজন করে নিতেন, তাহলেও তো ছয়টি দলের প্রতিনিধি নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। না করে প্রমাণ করেছেন, তাঁর কাছে এই তিনটি দলই যথেষ্ট। বাকিগুলোর কোনো দাম নেই? নির্বাচনে কি এই তিনটি দলই থাকবে? দেশে এ মুহূর্তে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে ৫৬টি। যে সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সেই সরকারকে নিরপেক্ষ বিবেচিত হতে হলে এই ৫৬টির মধ্যে মাত্র তিনটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে চলবে কি?

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব নিয়ে আমি শুরু থেকেই কথা বলে আসছি। আমার ধারণা, ১৫ জুনের আগে বিএনপি ড. ইউনূসকে নিরপেক্ষ মনে করত না। ১৫ জুনের পর জামায়াতও মনে করে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের যে দাবি বিগত হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল করে আসছিল, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা কী? সেই দাবির অর্থ হচ্ছে—নির্বাচনের সময়টায় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, নির্বাচনে যাদের কোনো প্রার্থী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখছি? এনসিপি হচ্ছে জুলাই আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দল। আর এই দল করার উৎসাহটা এসেছে খোদ ড. ইউনূসের কাছ থেকে। তিনিই এই ছাত্রদের বলেছেন, ‘তোমরা একটা দল করো।’ এই যে কথাটা বলেছেন, সেটা আমরা শুনেছি ইংল্যান্ডের ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের পডকাস্টে দেওয়া ইউনূস সাহেবের সাক্ষাৎকার থেকেই। তিনি নিজেই সেখানে সেটা বলেছেন।

একটা নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি কি ৫৬টি দলের মধ্যে থেকে ৪৭টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন? এই যে সামনে নির্বাচন হবে, সেখানে ব্যালট পেপারে কি এই তিনটি দলের প্রতীক বড় করে থাকবে? এসব প্রশ্ন মানুষের মনে উঠতেই পারে। কিন্তু জবাব কি দেবে কেউ?

আমার কেন যেন মনে হয়, বিএনপি যখন তত্ত্বাবধায়ক আদলে সরকার পরিচালনার পরামর্শ ড. ইউনূসকে দিয়েছে, তখন তাদের মনে ওই ৪৭টি দলের বঞ্চনার বিষয়টি ছিল না। তারা কেবল নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে কাতর হয়েছে, আর বিপরীত দিকে জামায়াত ও এনসিপির বাড়তি সুবিধাপ্রাপ্তির কথা ভেবে ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবেই ‘ছোট’ দলগুলোর বেদনার কথা ভাবেনি। সে সঙ্গে ‘এক চোখে নুন, আরেক চোখে তেল’ বিক্রির অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ দেখে দেশের সাধারণ মানুষ যে হতাশ হয়েছে, সে বিষয়টিও ভাববার মতো সময় পায়নি।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার। এ নিয়ে নানা কথা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ মুহূর্তে হঠাৎ করে বিএনপির মনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি এল কেন? হাসিনা সরকার সংবিধান যে সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতিটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আসবে। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কি তারা প্রসঙ্গটি তুলেছে? হতে পারে।

আবার এমনও হতে পারে, বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে তারা হতাশ। তারা হয়তো মনে করছে সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা রয়েছেন, যাঁরা বিএনপির প্রতি বিরূপ আচরণ করছেন। আগামী নির্বাচনের সময়ও যদি তাঁরা দায়িত্বে থাকেন, তাহলে সেটা নির্বাচনকে আর পক্ষপাতমুক্ত থাকতে দেবে না। বিষয়টি বিএনপি গোপন রাখেনি। সরাসরি প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে। কয়েকজন উপদেষ্টার বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা বলেছে। একই রকম অভিযোগ জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপিও করেছে। এই তিনটি দল আবার উপদেষ্টাদের বাইরে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়েও তাদের রিজার্ভেশনের কথা বলেছে।

একটা মজার বিষয় হচ্ছে, উপদেষ্টা ও আমলাদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এই যে অভিযোগ, এর কোথাও কিন্তু সরাসরি কোনো নাম উচ্চারিত হয়নি। কেউ কোনো একজন উপদেষ্টার নাম উল্লেখ করে বলেননি, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। সবই বলা হয়েছে আকারে-ইঙ্গিতে, আড়ে-ঠারে। নাম বলতে কী সমস্যা সেটা আমি বুঝি না। তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ তেমন একটা তথ্যভিত্তিক নয়? নিছকই বলার জন্য বলা? নাকি নাম বলে তারা ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় না? এটাও হতে পারে। আমার বিবেচনায়, নাম না বলে দলগুলো বরং ড. ইউনূসকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ড. ইউনূস এখন কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেবেন না, কাউকে বাদও দেবেন না।

চলুন একটা হিসাব করি। বিএনপি অনেক আগে, ১৫ জুন তাদের নেতার সঙ্গে লন্ডনে ড. ইউনূসের বৈঠকের আগে, সরাসরি তিনজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বেশ কিছুটা চাপও প্রয়োগ করেছিল। সেই তিনজন হলেন ড. খলিলুর রহমান, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম। রাজধানীতে তখন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র পদে শপথ নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একাধিক আদালতের রায়। বিপরীত দিকে তরুণ অথচ ক্ষমতাধর উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ অবস্থান নিয়েছিলেন কোনোভাবেই ইশরাককে শপথ নিতে দেবেন না। এই উপদেষ্টার সঙ্গে ছিল নিজের যুক্তি ও জেদ আর ড. ইউনূসের আশীর্বাদ। এমন পরিস্থিতিতেই বিএনপির ওই তিনজনকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি। ১৫ জুনের ‘সফল’ বৈঠকের পর হঠাৎ করেই সবকিছু পাল্টে গেল। বিএনপি অনুগত বালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ইশরাককে কোরবানি দেওয়া হলো। দৃশ্যত কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিন উপদেষ্টাকে অপসারণের দাবি থেকে সরে এল বিএনপি। সাধারণ মানুষ আবারও বুঝতে পারল, রাজনৈতিক দলগুলো যখন কোনো দাবি তোলে, আন্দোলন করে, সেটা আসলে যতটা না জনগণের কথা ভেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে।

বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর এবার যখন বিএনপি আবারও কয়েকজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল, বোঝা গেল এবারও সেই দলীয় স্বার্থের কথাই তারা ভাবছে। নাম না বললেও তাদের আপত্তি এবার কমপক্ষে তিনজনের বিরুদ্ধে। কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশিও হতে পারে। একই ধরনের দাবি জামায়াত ও এনসিপিরও আছে। তাদের আপত্তির তালিকায়ও নিশ্চয়ই তিন-চারজন করে থাকতে পারে। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল কত? নয়-দশজন। উপদেষ্টামণ্ডলীর মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তিন দলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে গেল তো অর্ধেক উপদেষ্টাকেই বাদ দিতে হয়!

এখানে আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে। সেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। দেশে কি রাজনৈতিক দল মাত্র এই তিনটাই? জুলাই সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হতো, সেখানে ৩০-৩২টা দল দেখতাম। এই তিনটা বাদে বাকি রাজনৈতিক দলগুলোকে কি হিসাবে নেওয়ার দরকার নেই? যখন কোনো ক্রাইসিস দেখেন, আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা এই তিনটি দলকে ডাকেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রে যান, এই তিন দলের ছয়জনকে নিয়ে যান। প্রতি দলের দুজন করে না নিয়ে যদি একজন করে নিতেন, তাহলেও তো ছয়টি দলের প্রতিনিধি নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। না করে প্রমাণ করেছেন, তাঁর কাছে এই তিনটি দলই যথেষ্ট। বাকিগুলোর কোনো দাম নেই? নির্বাচনে কি এই তিনটি দলই থাকবে? দেশে এ মুহূর্তে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে ৫৬টি। যে সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সেই সরকারকে নিরপেক্ষ বিবেচিত হতে হলে এই ৫৬টির মধ্যে মাত্র তিনটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে চলবে কি?

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব নিয়ে আমি শুরু থেকেই কথা বলে আসছি। আমার ধারণা, ১৫ জুনের আগে বিএনপি ড. ইউনূসকে নিরপেক্ষ মনে করত না। ১৫ জুনের পর জামায়াতও মনে করে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের যে দাবি বিগত হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল করে আসছিল, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা কী? সেই দাবির অর্থ হচ্ছে—নির্বাচনের সময়টায় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, নির্বাচনে যাদের কোনো প্রার্থী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখছি? এনসিপি হচ্ছে জুলাই আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দল। আর এই দল করার উৎসাহটা এসেছে খোদ ড. ইউনূসের কাছ থেকে। তিনিই এই ছাত্রদের বলেছেন, ‘তোমরা একটা দল করো।’ এই যে কথাটা বলেছেন, সেটা আমরা শুনেছি ইংল্যান্ডের ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের পডকাস্টে দেওয়া ইউনূস সাহেবের সাক্ষাৎকার থেকেই। তিনি নিজেই সেখানে সেটা বলেছেন।

একটা নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি কি ৫৬টি দলের মধ্যে থেকে ৪৭টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন? এই যে সামনে নির্বাচন হবে, সেখানে ব্যালট পেপারে কি এই তিনটি দলের প্রতীক বড় করে থাকবে? এসব প্রশ্ন মানুষের মনে উঠতেই পারে। কিন্তু জবাব কি দেবে কেউ?

আমার কেন যেন মনে হয়, বিএনপি যখন তত্ত্বাবধায়ক আদলে সরকার পরিচালনার পরামর্শ ড. ইউনূসকে দিয়েছে, তখন তাদের মনে ওই ৪৭টি দলের বঞ্চনার বিষয়টি ছিল না। তারা কেবল নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে কাতর হয়েছে, আর বিপরীত দিকে জামায়াত ও এনসিপির বাড়তি সুবিধাপ্রাপ্তির কথা ভেবে ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবেই ‘ছোট’ দলগুলোর বেদনার কথা ভাবেনি। সে সঙ্গে ‘এক চোখে নুন, আরেক চোখে তেল’ বিক্রির অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ দেখে দেশের সাধারণ মানুষ যে হতাশ হয়েছে, সে বিষয়টিও ভাববার মতো সময় পায়নি।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

কায়েস আহমেদের প্রিয় সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন প্রয়াত হাসান আজিজুল হক। শক্তিমান সেই হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, ‘লেখকমাত্রই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য।’ সেই সঙ্গে তিনি এ-ও আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা এবং রচনা বিচার...

১৪ জুন ২০২৫

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১২ ঘণ্টা আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১২ ঘণ্টা আগে

ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।

২ দিন আগেমাসুদ রানা

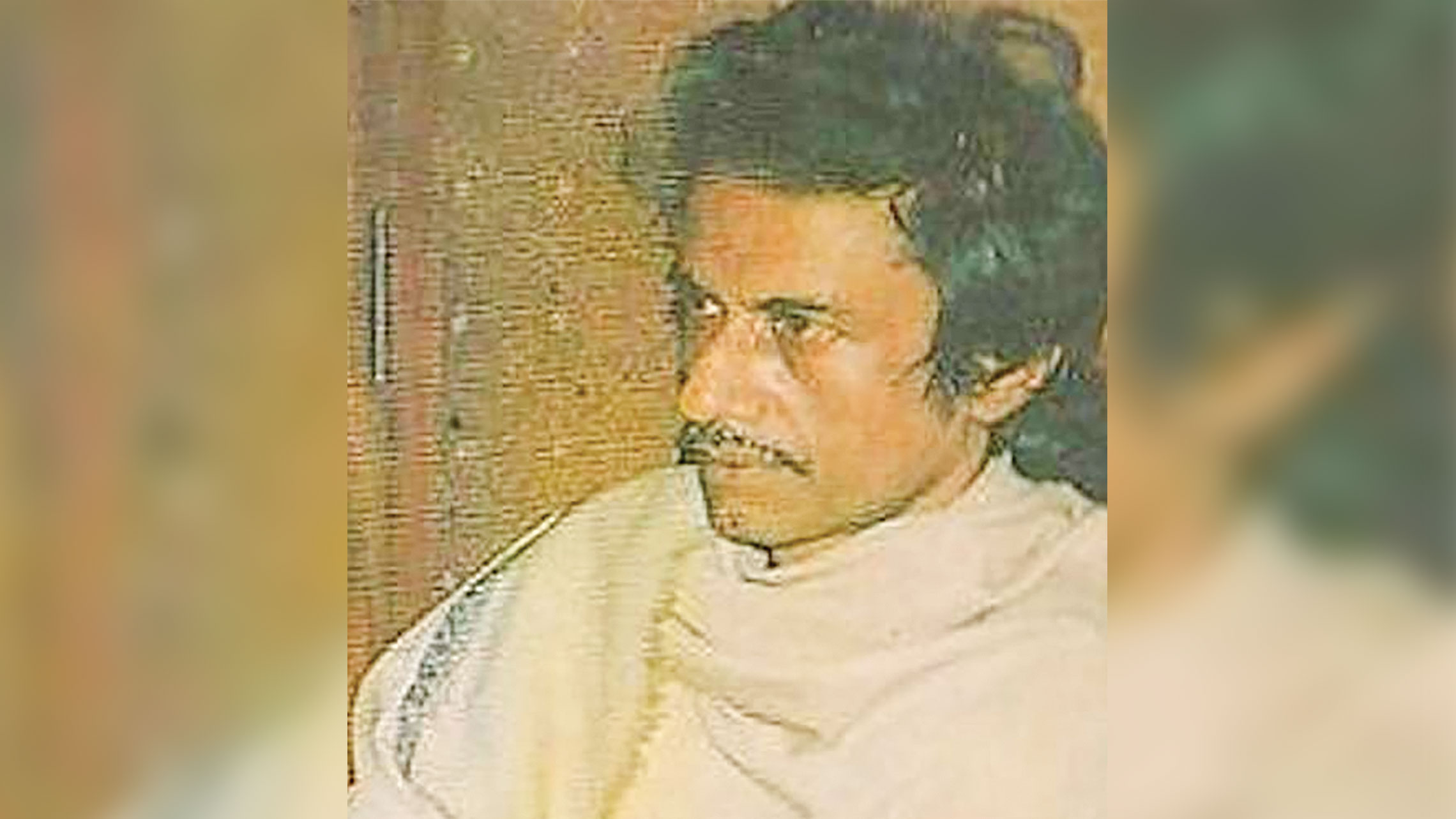

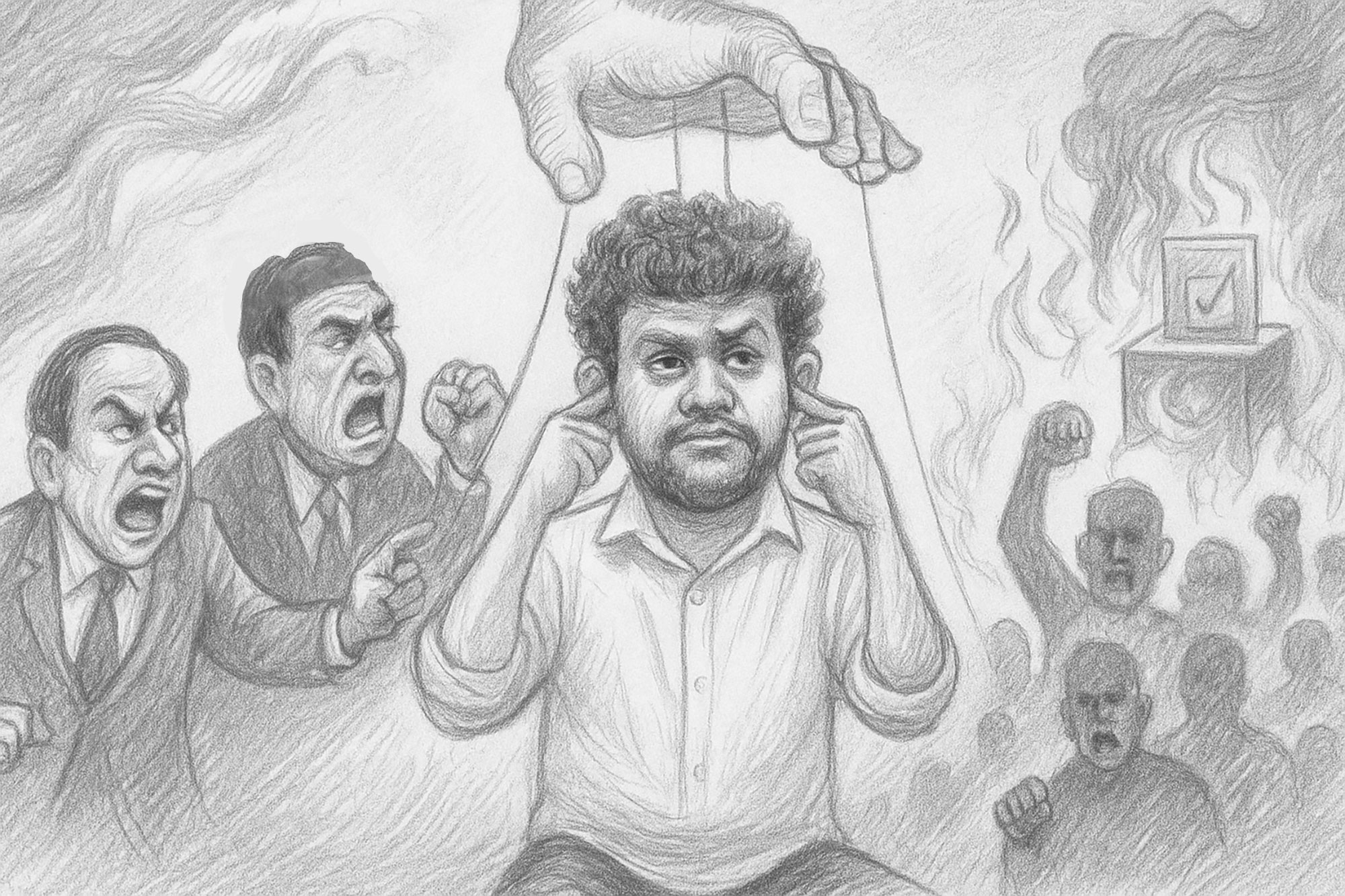

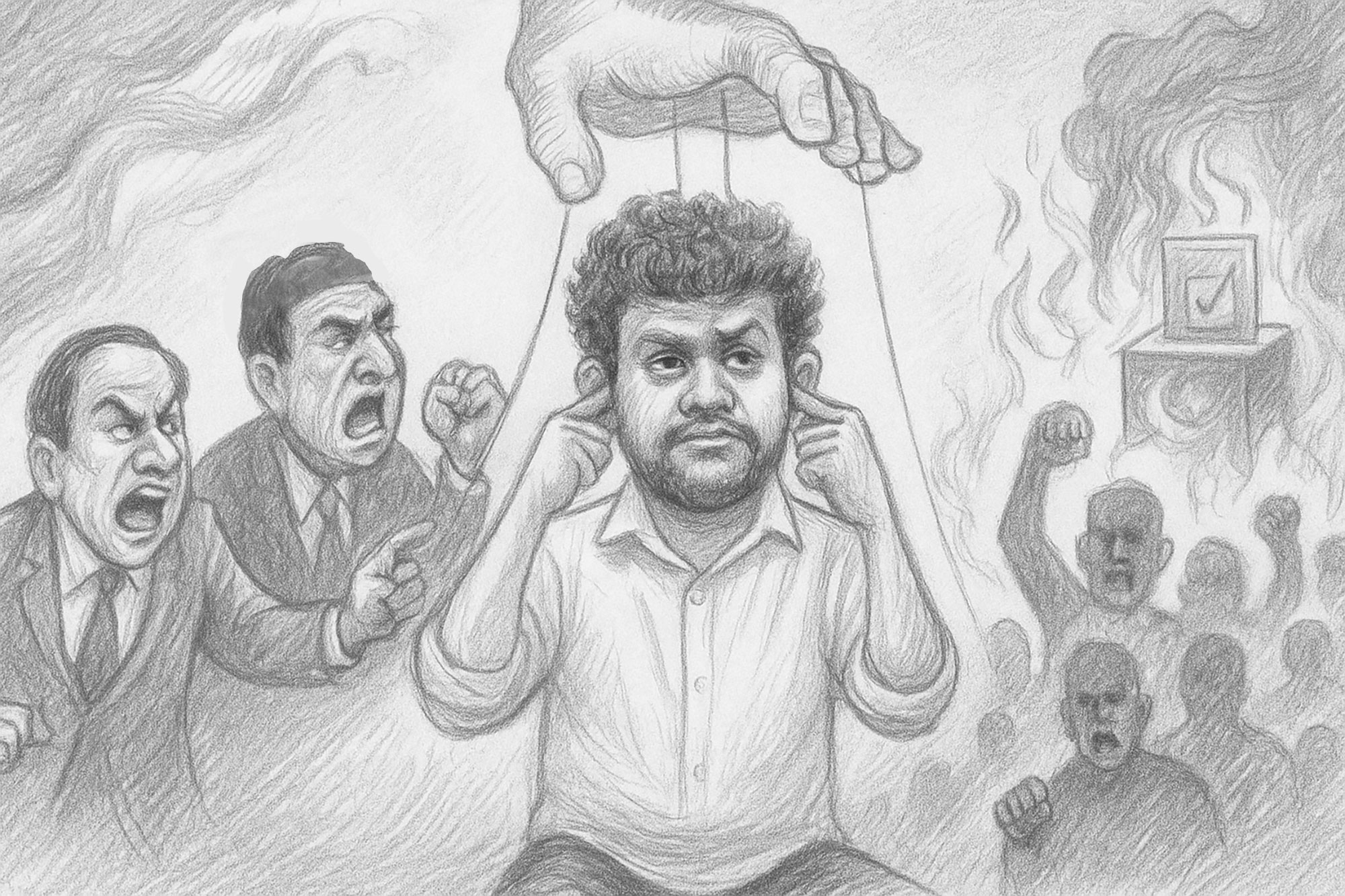

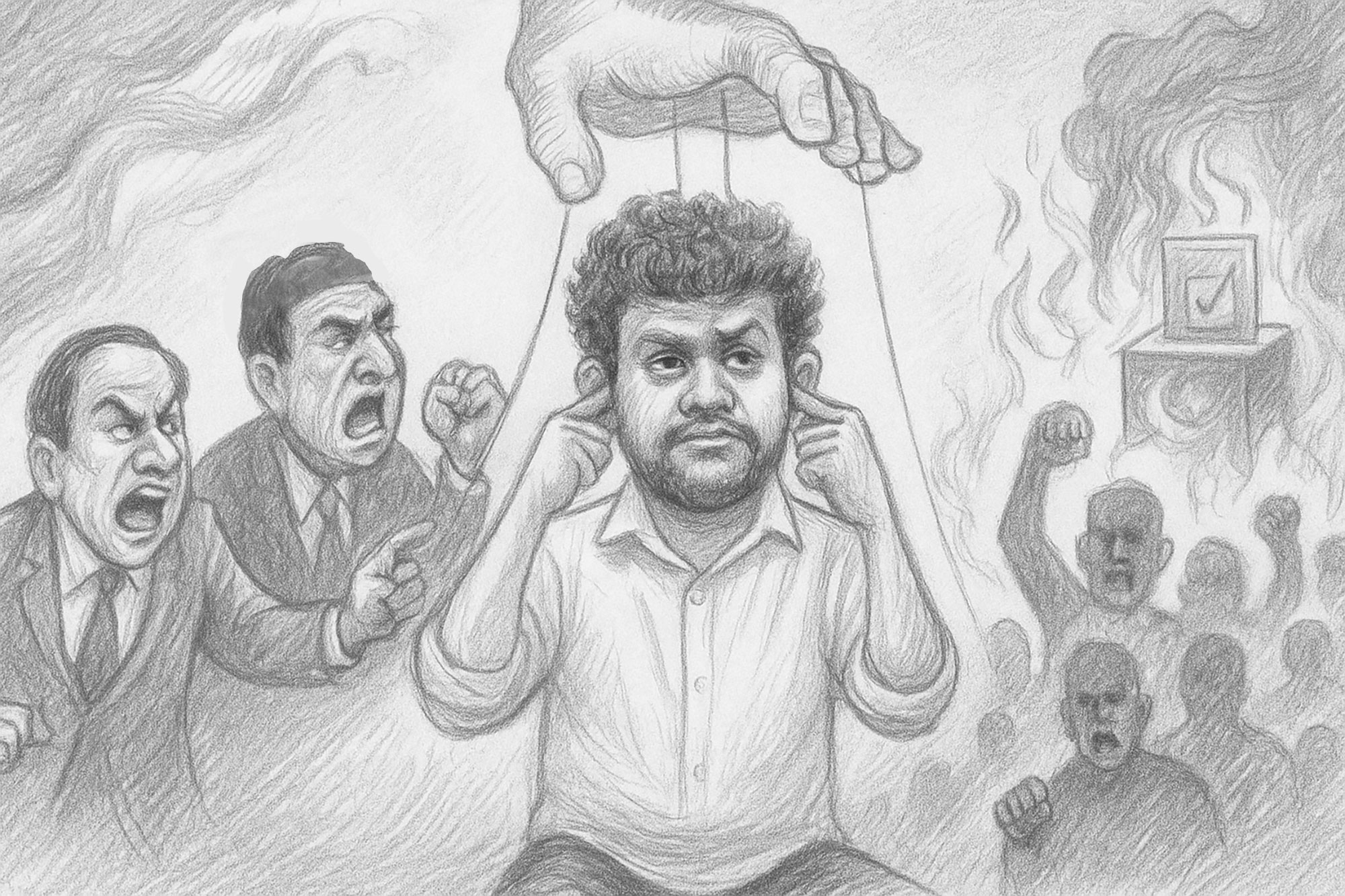

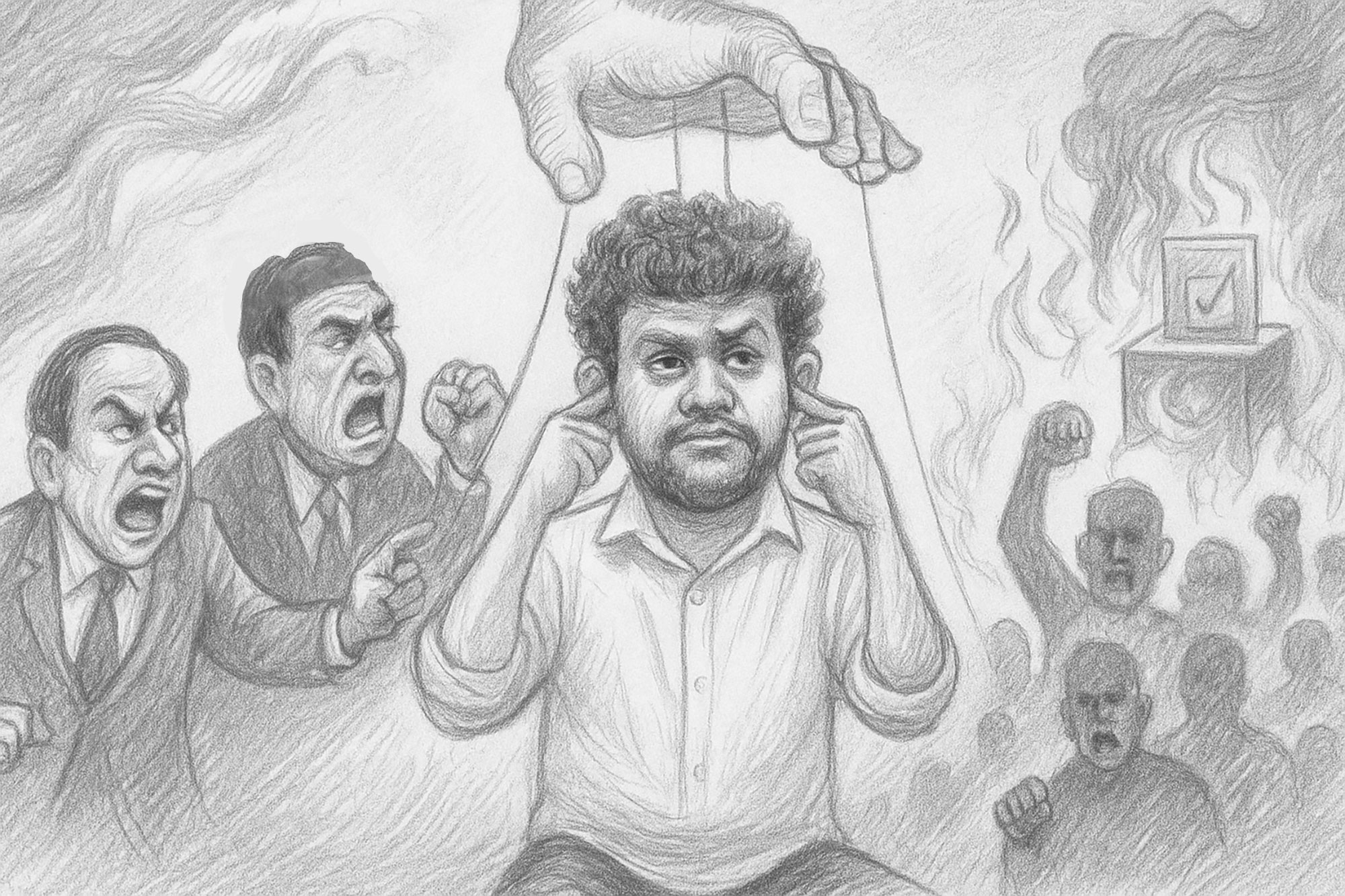

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি, যদি এটার সঙ্গে ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ, এটা যদি যুক্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’ প্রশ্ন হলো, দেশে সংঘাত ও সহিষ্ণুতা কি চলমান নেই? আমরা একটু পেছনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগেও যেমন, তেমনি পরবর্তী সময়েও সংঘাত চলমান রয়েছে। তবে ৫ আগস্টের পর বিগত সময়ের মতো করে সংঘাত হওয়াটা দেশের মানুষ স্বাভাবিক হিসেবে দেখতে চায়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একের পর এক ঘটনা সংঘটিত হতে। সরকার পুলিশ সক্রিয় নয় বলে অজুহাত দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একটি ঘটনার রেশ শেষ না হতেই আরেকটি ঘটনা মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল দেশের মানুষ।

প্রথমে নারীদের পোশাক নিয়ে কথা বলা শুরু হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে পোশাক নিয়ে কটূক্তি করলেন সেখানকার একজন কর্মচারী। আমরা দেখেছি জুলাই আন্দোলনের সময় উত্তাল রাজপথে নারী-পুরুষ-নবীন-প্রবীণনির্বিশেষে সবাই শামিল ছিলেন। সেই সময়কার পোশাক কেমন, তা নিয়ে কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। সবাই ছিলেন সবার সহযোদ্ধা।

এর আগে-পরে আরও নানা ঘটনা ঘটেছে। যেমন দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ভাঙা, মাজার ভাঙা, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরসহ অজস্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ভাঙা হয়েছে। এসব ঘটনা কি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না?

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। এ ঘটনাটিও সরকার ভালোভাবে সমাধান করতে পারেনি। এতে দুই পক্ষের কয়েকজন মানুষের আহত-নিহত এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমন কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

জুলাই আন্দোলনে যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সবার প্রত্যাশা ছিল, এবার বুঝি বাংলাদেশের মানুষ নতুন এক দেশের ছবি দেখতে পাবে। সবার কাঙ্ক্ষিত চাওয়া মলিন হতে দেখতে বেশি সময় লাগেনি। কথায় আছে, সকালের সূর্যোদয় দেখে বলা যায় দিনটি কেমন যাবে? তেমনি দেশের অধিকাংশ মানুষও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশা এবারও অধরা থেকে যাবে। একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটার মধ্য দিয়ে সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেশে নানা ধরনের অপতৎপরতা ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তথ্য উপদেষ্টা বুঝি সেই আলামতের জায়গা থেকে কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমান সরকার বিগত সময়ের ঘটনা প্রতিরোধ করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতের সংঘাত এড়ানোর জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটা দেশবাসীর দেখার বিষয়।

একটি বহুত্ববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে শত মত ও শত পথ থাকাটাই স্বাভাবিক। সবাই নিজ নিজ মত, পথ, চিন্তা নিয়ে চলবে—এটাই বাস্তবতা। সমাজের সবাই এক ও অভিন্ন মতের হতে পারে একমাত্র রোবটের সমাজে। বৈচিত্র্যময় সমাজ ও রাষ্ট্রই হলো সুন্দর। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে কথাটি ভুলে যাই। এই বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করাই হলো সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

তেমনি একটা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু হিসেবে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের ফলে। রাজনৈতিক বিভিন্ন মত ও পথও থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন মত ও পথকে শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকবে, কিন্তু সেটা যেন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে না পারে, সেটার দিকে সবার মনোনিবেশ করা দরকার। অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশে যুক্তির চেয়ে উগ্রতা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি প্রকাশ পায়। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় যুক্তির গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এ জায়গায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উগ্রতার প্রাবল্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই রয়েছে কিছু অন্ধ এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য ধরনের অনুসারী, যাঁরা সামান্য বিষয়েই অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটান। যুক্তির কোনো কিছুর ধার না ধেরে, অন্য পক্ষের কোনো কথা না শুনেই অথবা নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে আক্রমণের পথ বেছে নেন। তাঁরা কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতে রাজি থাকেন না। পক্ষে না থাকলেই তাঁরা আগ্রাসী আচরণ করে থাকেন। প্রতিটি দলের মধ্যে এ উগ্র, অসহিষ্ণু চরিত্রের মানুষেরা পরিস্থিতি বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে। যখনই রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ দেখা যায়, তখনই তাঁরা তাঁদের স্বচেহারা নিয়ে হাজির হন।

যখন কোনো দল বা ব্যক্তি সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসে, তখনই নানা রূপ অসভ্যতা ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা দিতে থাকে নানা রূপ বিকৃতি ও অনাচার। তখনই মানুষ ও সমাজে বৃদ্ধি পায় বিপদ ও উদ্বেগ। মানুষের স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ জীবনধারা বিঘ্নিত হয়। আতঙ্ক এসে ভর করে মানুষের মনে আর সমাজেও স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করে না। রাজনীতির সব কার্যক্রমেও দেখা যায় সংঘাত, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও প্রাণহানির মতো উদ্বেগজনক ঘটনা। তাই সামনে জাতীয় নির্বাচনের সময় এ ধরনের লোকজনের কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে আগাম ভাবনা জরুরি।

এরপর সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দরকার রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে নিদর্লীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। রাষ্ট্রের প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব না হলে সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে না। গত সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় সব সেক্টরে দলীয় আনুগত্যের লোকে ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে ভিন্ন কোনো পরিবেশ কি বিরাজ করছে? এখনো যে সেটা করা সম্ভব হয়নি, সেটা বোঝা যায় বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে।

সংঘাত কি নির্বাচনের সময়ই হবে? একটা আশঙ্কা থেকে যায়, অতীত অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের দেশে নির্বাচনের সময়ের চেয়ে সংঘাত-সহিষ্ণুতার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে নির্বাচনের পরে। দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের প্রতারণার শিকার হবে বলে ধরে নেবেন। কারণ, এত বড় অভ্যুত্থানের পর মানুষ সেটা মেনে নেবে না।

লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি, যদি এটার সঙ্গে ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ, এটা যদি যুক্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’ প্রশ্ন হলো, দেশে সংঘাত ও সহিষ্ণুতা কি চলমান নেই? আমরা একটু পেছনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগেও যেমন, তেমনি পরবর্তী সময়েও সংঘাত চলমান রয়েছে। তবে ৫ আগস্টের পর বিগত সময়ের মতো করে সংঘাত হওয়াটা দেশের মানুষ স্বাভাবিক হিসেবে দেখতে চায়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একের পর এক ঘটনা সংঘটিত হতে। সরকার পুলিশ সক্রিয় নয় বলে অজুহাত দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একটি ঘটনার রেশ শেষ না হতেই আরেকটি ঘটনা মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল দেশের মানুষ।

প্রথমে নারীদের পোশাক নিয়ে কথা বলা শুরু হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে পোশাক নিয়ে কটূক্তি করলেন সেখানকার একজন কর্মচারী। আমরা দেখেছি জুলাই আন্দোলনের সময় উত্তাল রাজপথে নারী-পুরুষ-নবীন-প্রবীণনির্বিশেষে সবাই শামিল ছিলেন। সেই সময়কার পোশাক কেমন, তা নিয়ে কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। সবাই ছিলেন সবার সহযোদ্ধা।

এর আগে-পরে আরও নানা ঘটনা ঘটেছে। যেমন দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ভাঙা, মাজার ভাঙা, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরসহ অজস্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ভাঙা হয়েছে। এসব ঘটনা কি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না?

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। এ ঘটনাটিও সরকার ভালোভাবে সমাধান করতে পারেনি। এতে দুই পক্ষের কয়েকজন মানুষের আহত-নিহত এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমন কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

জুলাই আন্দোলনে যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সবার প্রত্যাশা ছিল, এবার বুঝি বাংলাদেশের মানুষ নতুন এক দেশের ছবি দেখতে পাবে। সবার কাঙ্ক্ষিত চাওয়া মলিন হতে দেখতে বেশি সময় লাগেনি। কথায় আছে, সকালের সূর্যোদয় দেখে বলা যায় দিনটি কেমন যাবে? তেমনি দেশের অধিকাংশ মানুষও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশা এবারও অধরা থেকে যাবে। একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটার মধ্য দিয়ে সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেশে নানা ধরনের অপতৎপরতা ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তথ্য উপদেষ্টা বুঝি সেই আলামতের জায়গা থেকে কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমান সরকার বিগত সময়ের ঘটনা প্রতিরোধ করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতের সংঘাত এড়ানোর জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটা দেশবাসীর দেখার বিষয়।

একটি বহুত্ববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে শত মত ও শত পথ থাকাটাই স্বাভাবিক। সবাই নিজ নিজ মত, পথ, চিন্তা নিয়ে চলবে—এটাই বাস্তবতা। সমাজের সবাই এক ও অভিন্ন মতের হতে পারে একমাত্র রোবটের সমাজে। বৈচিত্র্যময় সমাজ ও রাষ্ট্রই হলো সুন্দর। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে কথাটি ভুলে যাই। এই বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করাই হলো সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

তেমনি একটা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু হিসেবে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের ফলে। রাজনৈতিক বিভিন্ন মত ও পথও থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন মত ও পথকে শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকবে, কিন্তু সেটা যেন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে না পারে, সেটার দিকে সবার মনোনিবেশ করা দরকার। অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশে যুক্তির চেয়ে উগ্রতা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি প্রকাশ পায়। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় যুক্তির গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এ জায়গায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উগ্রতার প্রাবল্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই রয়েছে কিছু অন্ধ এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য ধরনের অনুসারী, যাঁরা সামান্য বিষয়েই অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটান। যুক্তির কোনো কিছুর ধার না ধেরে, অন্য পক্ষের কোনো কথা না শুনেই অথবা নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে আক্রমণের পথ বেছে নেন। তাঁরা কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতে রাজি থাকেন না। পক্ষে না থাকলেই তাঁরা আগ্রাসী আচরণ করে থাকেন। প্রতিটি দলের মধ্যে এ উগ্র, অসহিষ্ণু চরিত্রের মানুষেরা পরিস্থিতি বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে। যখনই রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ দেখা যায়, তখনই তাঁরা তাঁদের স্বচেহারা নিয়ে হাজির হন।

যখন কোনো দল বা ব্যক্তি সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসে, তখনই নানা রূপ অসভ্যতা ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা দিতে থাকে নানা রূপ বিকৃতি ও অনাচার। তখনই মানুষ ও সমাজে বৃদ্ধি পায় বিপদ ও উদ্বেগ। মানুষের স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ জীবনধারা বিঘ্নিত হয়। আতঙ্ক এসে ভর করে মানুষের মনে আর সমাজেও স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করে না। রাজনীতির সব কার্যক্রমেও দেখা যায় সংঘাত, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও প্রাণহানির মতো উদ্বেগজনক ঘটনা। তাই সামনে জাতীয় নির্বাচনের সময় এ ধরনের লোকজনের কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে আগাম ভাবনা জরুরি।

এরপর সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দরকার রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে নিদর্লীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। রাষ্ট্রের প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব না হলে সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে না। গত সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় সব সেক্টরে দলীয় আনুগত্যের লোকে ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে ভিন্ন কোনো পরিবেশ কি বিরাজ করছে? এখনো যে সেটা করা সম্ভব হয়নি, সেটা বোঝা যায় বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে।

সংঘাত কি নির্বাচনের সময়ই হবে? একটা আশঙ্কা থেকে যায়, অতীত অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের দেশে নির্বাচনের সময়ের চেয়ে সংঘাত-সহিষ্ণুতার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে নির্বাচনের পরে। দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের প্রতারণার শিকার হবে বলে ধরে নেবেন। কারণ, এত বড় অভ্যুত্থানের পর মানুষ সেটা মেনে নেবে না।

লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

কায়েস আহমেদের প্রিয় সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন প্রয়াত হাসান আজিজুল হক। শক্তিমান সেই হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, ‘লেখকমাত্রই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য।’ সেই সঙ্গে তিনি এ-ও আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা এবং রচনা বিচার...

১৪ জুন ২০২৫

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১২ ঘণ্টা আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১২ ঘণ্টা আগে

ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।

২ দিন আগেসম্পাদকীয়

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি। সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি আছে বলে আমরা সেটা রোধ করতে পারছি না।

জানা যায়, মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধি; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা; উন্নত ভবিষ্যতের হাতছানি এবং নিরাপদ ও আধুনিক জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা—মূলত এ পাঁচটি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদেশ যাচ্ছেন।

দেশে যখন প্রকৃত মেধার কদর থাকে না, তখন এই প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশাসহ দেশের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় তদবিরে লোক নিয়োগের অভিযোগ আছে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবীরা মেধা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের হতাশা গ্রাস করছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা যখন বাবার কষ্টের টাকায় পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি পান না, তখন তাঁরা দেশে থাকার যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে পান না। একই সঙ্গে শিক্ষকেরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারছেন না, তাঁদের সামনে কোনো আইডল না থাকায় সহজেই শিক্ষা লাভের লক্ষ্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে যান।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এ দায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার ফল সামাজিক ও অর্থনীতিকেও জটিল করে তোলে। তার প্রভাব পড়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনেও। বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার মতো আয়োজন না থাকা নিয়ে অভিযোগ আছে। যেখানে আমরা উচ্চশিক্ষা স্তরের মান বৃদ্ধি করতে পারছি না, সেখানে দিন দিন আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকছি। একদিকে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, অন্য দিকে তাঁদের অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মানের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার মানও বাড়বে না, কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গাণিতিক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে শিক্ষিত বেকারের বিদেশমুখীনতা রোধ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখী প্রবণতার কারণে শুধু দেশের মেধার পাচার হচ্ছে না, একই সঙ্গে দেশের টাকা বৈধ-অবৈধ পথে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতিও হচ্ছে।

এখন মেধা পাচার রোধ করার জন্য জরুরি দরকার উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা, গবেষণার সুযোগ বাড়ানো এবং শিক্ষার সর্বস্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করা। এরপর দক্ষতা অনুযায়ী সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তার চেয়েও জরুরি, মেধাবীদের দেশের মধ্যে আটকে রাখার সব ধরনের আয়োজন করা, তাহলে মেধা পাচার রোধ করা সম্ভব হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি। সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি আছে বলে আমরা সেটা রোধ করতে পারছি না।

জানা যায়, মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধি; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা; উন্নত ভবিষ্যতের হাতছানি এবং নিরাপদ ও আধুনিক জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা—মূলত এ পাঁচটি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদেশ যাচ্ছেন।

দেশে যখন প্রকৃত মেধার কদর থাকে না, তখন এই প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশাসহ দেশের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় তদবিরে লোক নিয়োগের অভিযোগ আছে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবীরা মেধা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের হতাশা গ্রাস করছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা যখন বাবার কষ্টের টাকায় পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি পান না, তখন তাঁরা দেশে থাকার যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে পান না। একই সঙ্গে শিক্ষকেরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারছেন না, তাঁদের সামনে কোনো আইডল না থাকায় সহজেই শিক্ষা লাভের লক্ষ্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে যান।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এ দায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার ফল সামাজিক ও অর্থনীতিকেও জটিল করে তোলে। তার প্রভাব পড়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনেও। বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার মতো আয়োজন না থাকা নিয়ে অভিযোগ আছে। যেখানে আমরা উচ্চশিক্ষা স্তরের মান বৃদ্ধি করতে পারছি না, সেখানে দিন দিন আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকছি। একদিকে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, অন্য দিকে তাঁদের অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মানের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার মানও বাড়বে না, কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গাণিতিক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে শিক্ষিত বেকারের বিদেশমুখীনতা রোধ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখী প্রবণতার কারণে শুধু দেশের মেধার পাচার হচ্ছে না, একই সঙ্গে দেশের টাকা বৈধ-অবৈধ পথে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতিও হচ্ছে।

এখন মেধা পাচার রোধ করার জন্য জরুরি দরকার উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা, গবেষণার সুযোগ বাড়ানো এবং শিক্ষার সর্বস্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করা। এরপর দক্ষতা অনুযায়ী সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তার চেয়েও জরুরি, মেধাবীদের দেশের মধ্যে আটকে রাখার সব ধরনের আয়োজন করা, তাহলে মেধা পাচার রোধ করা সম্ভব হবে।

কায়েস আহমেদের প্রিয় সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন প্রয়াত হাসান আজিজুল হক। শক্তিমান সেই হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, ‘লেখকমাত্রই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য।’ সেই সঙ্গে তিনি এ-ও আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা এবং রচনা বিচার...

১৪ জুন ২০২৫

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১২ ঘণ্টা আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১২ ঘণ্টা আগে

ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।

২ দিন আগে

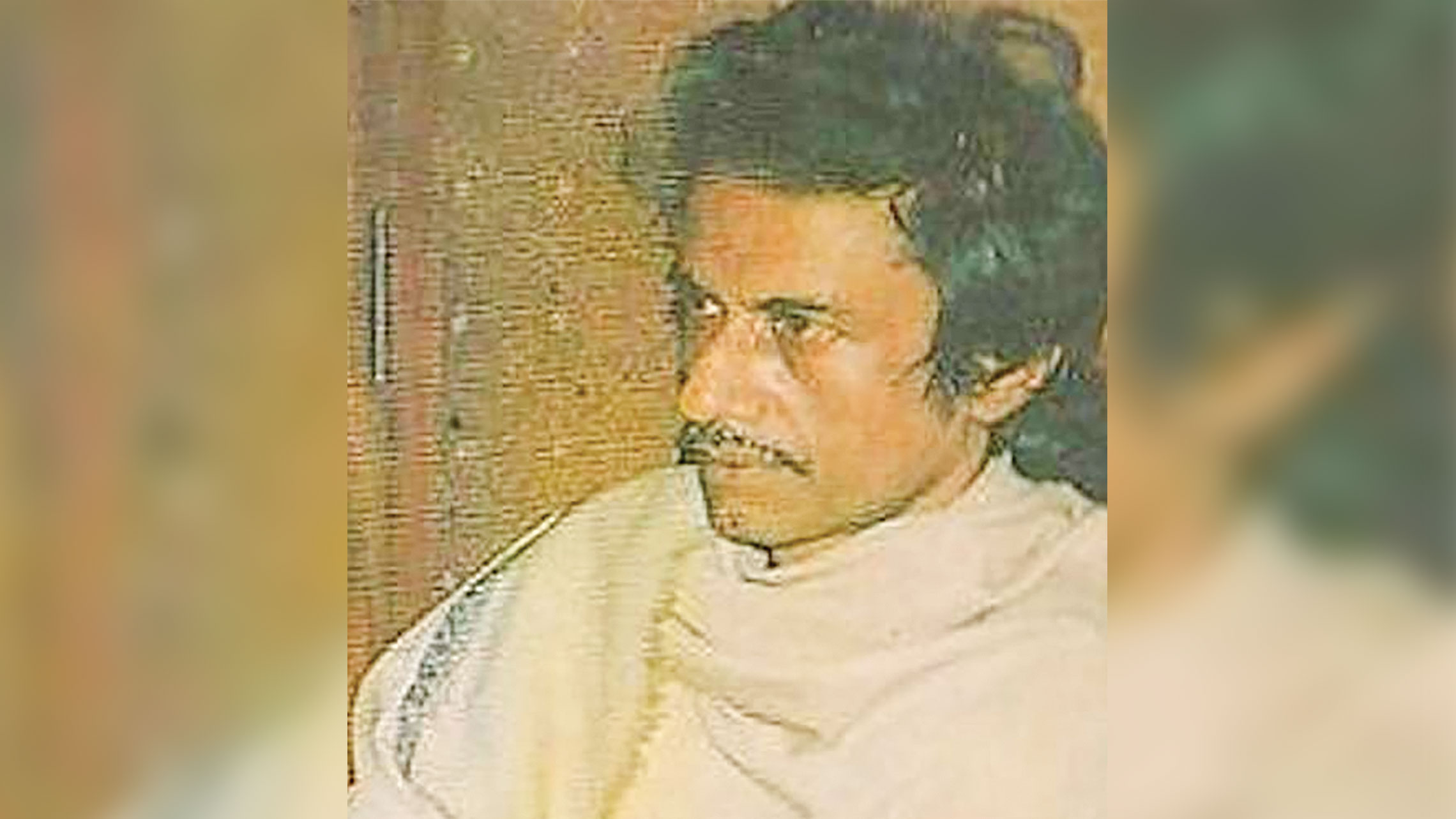

ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন। সিপিবি, বাসদ, বাসদ (মার্ক্সবাদী) ও বাংলাদেশ জাসদ—এ চারটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার কারণ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা

আপনারা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নিলেন? আপনাদের মূল আপত্তিগুলো কী ছিল?

আমাদের প্রথম আপত্তি ছিল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা ভিন্নমত সংযুক্ত না করা। যেসব বিষয়ে সবাই মিলে একমত হয়েছি বা মোটামুটি একমত হয়েছি, সেসব যুক্ত করা ছাড়া আমরা স্বাক্ষর করব না। যেহেতু ‘নোট অব ডিসেন্ট’সহ কিছু বিষয়ে আপত্তি ছিল, সেটা স্বাক্ষর করলে তো মেনে নেওয়া হতো। সেটা জাতীয় সংসদে হলে অন্য কথা ছিল বা কোনো রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সেটা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সেটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐকমত্য কমিশন সে রকম কোনো ফোরাম না। এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে আসার জন্য একটা চেষ্টা, একটা উদ্যোগ।

জুলাই সনদ তৈরি করার সময় এর পটভূমি ধরে আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে লেখার জন্য বারবার ইনপুট দিয়েছি। আমাদের দলসহ অন্য দলের নেতারা সেটা বলেছেন। কিন্তু সনদে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছোট ছোট অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা কীভাবে এল, সেটা তো থাকা দরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তো থাকতে হবে। যদিও বিশাল আকারে ইতিহাস লেখার জায়গা এটা না। শেষে আসবে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘটনাগুলো শুধু উল্লেখ করলেই চলত। সেটা তো করা হয়নি। যাঁরা খসড়াটি করেছেন, তাঁদের আমি অবশ্যই অযোগ্য বলব না। একেকজনের কথায় একেকটা বিষয় ঢুকে গেছে। কারও সঙ্গে তাঁরা বিতর্ক করেননি। ফলে আমাদের বক্তব্যগুলোকে বেমালুম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, আমাদের বক্তব্য বাদ দিলে বুঝি কোনো সমস্যা হবে না। আবার কোনো কোনো দল যা-ই বলেছে, সেটাই তাঁরা রেখেছেন; যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্য একপেশে হয়েছে।

আবার অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের কথা হলো, এই সনদ পরিপূর্ণ হলে সেখানে ‘নোট অব ডিসেন্ট’গুলো লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু সেসব রাখা হয়নি। সনদের ভেতরে আবার তাঁরা লিখেছেন—যে দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, ‘নোট অব ডিসেন্ট’ ছাড়া কাজ করতে পারবে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তারাও তো কাজ করবে। তারা প্রয়োজনবোধে একমত না হলে সংসদ ত্যাগ করবে। নতুবা সংসদের বাইরে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের কাছে মতামত তুলে ধরবে। এসব তো ম্যান্ডেট পাওয়া না-পাওয়ার ওপর নির্ভর করে না।

এটা তো বিএনপির ভাষা। বিএনপি মনে করে, তারা ম্যান্ডেট নিয়ে আগামী সংসদে যাবে। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আমরা ম্যান্ডেট পাব কি পাব না সেটা ভিন্ন কথা। আমরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছি চুপ না থাকার জন্য। আমরা যেমনভাবে সংসদের ভেতরে কথা বলব, তেমনি সংসদের বাইরেও কথা বলব। আমরা আবার রাজপথে আন্দোলনও করব। সবকিছু মিলিয়ে আমরা কয়েকটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি।

তবে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছি, যেসব বিষয়ে আমরা সহমত জ্ঞাপন করেছি (সেটার রেকর্ড আছে) সেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে সাংবিধানিক প্রশ্ন, আইনের প্রশ্নসহ সংস্কার নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে তারা একটা ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করতে পেরেছে। এই দলিল থেকে বোঝা যাবে, কোন দলের কী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আমরা বলেছি, গায়ের জোরে সংবিধান বাতিল করার দাবি—এটা অসাংবিধানিক অপরাধ। আমরা মনে করি, সংবিধান বাতিল করার দাবি তোলা যাবে এবং নতুন সংবিধান করার দাবিও তোলা যাবে—সেটা রাষ্ট্রদ্রোহ হবে না। কিন্তু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে যদি বাতিল করতে চায়, সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। তারা ৭ (ক) ধারার বাতিল করার প্রস্তাব করেছে। এটা নিয়ে আমরা আপত্তি করেছি। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে উচ্চকক্ষে আমরা পিআর পদ্ধতির পক্ষে, কিন্তু দুই বাসদ ও সিপিবি উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে না।

তবে আমরা যে কয়েকটি বাম দল এসব বিষয়ে একমত হয়েছি, আমরা আগামী দিনে সংসদের ভেতরে ও বাইরে এসব নিয়ে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিকভাবে জনমত গঠনের কাজ করব। সেটা আমরা অঙ্গীকার করেছি।

এরপর আপনারা একটা স্মারকলিপি দিয়েছেন। এটা দেওয়ার কারণ কী?

আমরা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলাম না, সেটা নিয়ে আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি। সেই সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যটা আমাদের দুজন প্রতিনিধি হাতে হাতে ঐকমত্য কমিশনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

স্মারকলিপি দেওয়ার পর ঐকমত্য কমিশনের বক্তব্য কী?

তারা বলেছে, আপনারা অনেক কষ্ট করে, সময় নিয়ে বক্তব্য বা নোট দিয়েছেন, আপনারা এটার অংশীদার হন। আমরা বলেছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কেন আমরা আত্মসমর্পণ করব মৌলিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে? বিএনপি যেমন প্রত্যাশা করছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তারাসহ তাদের মিত্ররা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাবে। তারা যেসব নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে, সেগুলোতে তারা পক্ষে নিতে পারে। কিন্তু সংসদে যাওয়ার আগেই আমাদের মেনে নিতে হবে, সংবিধান বাতিলের ১৪ ধারা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ না, নারী ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের দরকার নেই, সংবিধানের ১৫০ (২) ধারা মতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ না থাকা—এ বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে তো আমরা সনদে স্বাক্ষর করে দাসখত দিতে পারি না। এই ফাঁদেও পা দিতে পারি না। আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, এসব বিষয় যদি সংশোধন না করা হয়, তাহলে আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে পারি না।

এনসিপি সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির প্রশ্ন নিয়ে স্বাক্ষর করেনি। এটাকে আপনারা কীভাবে দেখেন?

তাদের তো সনদ নিয়ে কোনো দাবি নেই। তারা সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের তো সনদের খসড়া নিয়েই আপত্তি। কিন্তু তাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা শুধু বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিতর্ক তুলে স্বাক্ষর করেনি।

আপনি নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন। সে সময়ে তিন জোটের রূপরেখাকে পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন কোনো দলই গুরুত্ব দেয়নি। এখন আপনি জুলাই সনদ নিয়ে কতটা আশাবাদী?

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখাকে নির্দিষ্ট করে সংবিধানের সঙ্গে আপগ্রেড করা হয়নি। সে সময় যে তিনটি জোট এই রূপরেখাতে স্বাক্ষর করেছিল, তারা কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার অনেক কিছুই মানেনি। তারা সেখানকার রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। তা ছাড়া, এটার কোনো আইনি রূপও দেওয়া হয়নি। কথা ছিল তারা পরস্পরের প্রতি কোনো বৈরী আচরণ করবে না। সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য এক দল অন্য দলের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছে। এগুলোকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক আচরণ বা সাংবিধানিক আইন মেনে চলা বলা যায় না।

কিন্তু এবারের জুলাই সনদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এর ধারা ও উপধারা ধরে বিতর্ক করে কে পক্ষে আছে আর কে বিপক্ষে আছে, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সে কারণে বলতে চাই, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখার সঙ্গে এবারের জুলাই সনদটা অনেক অগ্রসর দলিল বলতে হবে। কোনো দল যদি এর কোনো বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে পালন করতে না চায়, তাহলে সব রাজনৈতিক দল তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে। জুলাই সনদ একেবারেই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু নব্বইয়ের রূপরেখা এভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না। আবার সেই রূপরেখার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। তারপরেও যে কিছু হয়নি, সেটা বলা যাবে না। কারণ, নব্বইয়ের পরে সব দল কিন্তু সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরেও নানা অঘটন ঘটেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে?

এখন দ্রুত দরকার একটা সংসদ নির্বাচন করা। যে নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। এখন কোনো জবাবদিহি করা যাচ্ছে না। আমরা যেভাবে গত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পেরেছি, এখন কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তা করতে পারছি না। এখন কোনো বিষয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তারা বলে, কোনো কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আবার পুলিশও একই কথা বলছে।

রাজনৈতিক দলগুলো দেশটাকে ভাগাভাগি করার মতো করে কথা বলছে। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, আবার সবাই মিলে ঐকমত্য কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এখানে এখন একটা আজব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা এ সরকার দিতে পারছে না। এ জন্য নির্বাচন করা দরকার। যদিও সুষ্ঠু নির্বাচন করা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তারপরও নির্বাচনের মাধ্যমে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তখন আমরা একটা রাজনৈতিক ব্যাকরণের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব।

নির্বাচিত সরকার ভালো কাজ করলে পক্ষে থাকব আর মন্দ কাজ করলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, যারা দায়িত্বে থাকবে তারা কতটুকু পারছে বা পারছে না। তারা যদি জনগণের পক্ষে না থাকে, তাহলে প্রয়োজনে আগাম নির্বাচন দাবি করব।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ।

আপনারা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নিলেন? আপনাদের মূল আপত্তিগুলো কী ছিল?

আমাদের প্রথম আপত্তি ছিল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা ভিন্নমত সংযুক্ত না করা। যেসব বিষয়ে সবাই মিলে একমত হয়েছি বা মোটামুটি একমত হয়েছি, সেসব যুক্ত করা ছাড়া আমরা স্বাক্ষর করব না। যেহেতু ‘নোট অব ডিসেন্ট’সহ কিছু বিষয়ে আপত্তি ছিল, সেটা স্বাক্ষর করলে তো মেনে নেওয়া হতো। সেটা জাতীয় সংসদে হলে অন্য কথা ছিল বা কোনো রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সেটা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সেটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐকমত্য কমিশন সে রকম কোনো ফোরাম না। এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে আসার জন্য একটা চেষ্টা, একটা উদ্যোগ।

জুলাই সনদ তৈরি করার সময় এর পটভূমি ধরে আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে লেখার জন্য বারবার ইনপুট দিয়েছি। আমাদের দলসহ অন্য দলের নেতারা সেটা বলেছেন। কিন্তু সনদে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছোট ছোট অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা কীভাবে এল, সেটা তো থাকা দরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তো থাকতে হবে। যদিও বিশাল আকারে ইতিহাস লেখার জায়গা এটা না। শেষে আসবে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘটনাগুলো শুধু উল্লেখ করলেই চলত। সেটা তো করা হয়নি। যাঁরা খসড়াটি করেছেন, তাঁদের আমি অবশ্যই অযোগ্য বলব না। একেকজনের কথায় একেকটা বিষয় ঢুকে গেছে। কারও সঙ্গে তাঁরা বিতর্ক করেননি। ফলে আমাদের বক্তব্যগুলোকে বেমালুম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, আমাদের বক্তব্য বাদ দিলে বুঝি কোনো সমস্যা হবে না। আবার কোনো কোনো দল যা-ই বলেছে, সেটাই তাঁরা রেখেছেন; যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্য একপেশে হয়েছে।

আবার অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের কথা হলো, এই সনদ পরিপূর্ণ হলে সেখানে ‘নোট অব ডিসেন্ট’গুলো লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু সেসব রাখা হয়নি। সনদের ভেতরে আবার তাঁরা লিখেছেন—যে দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, ‘নোট অব ডিসেন্ট’ ছাড়া কাজ করতে পারবে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তারাও তো কাজ করবে। তারা প্রয়োজনবোধে একমত না হলে সংসদ ত্যাগ করবে। নতুবা সংসদের বাইরে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের কাছে মতামত তুলে ধরবে। এসব তো ম্যান্ডেট পাওয়া না-পাওয়ার ওপর নির্ভর করে না।

এটা তো বিএনপির ভাষা। বিএনপি মনে করে, তারা ম্যান্ডেট নিয়ে আগামী সংসদে যাবে। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আমরা ম্যান্ডেট পাব কি পাব না সেটা ভিন্ন কথা। আমরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছি চুপ না থাকার জন্য। আমরা যেমনভাবে সংসদের ভেতরে কথা বলব, তেমনি সংসদের বাইরেও কথা বলব। আমরা আবার রাজপথে আন্দোলনও করব। সবকিছু মিলিয়ে আমরা কয়েকটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি।

তবে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছি, যেসব বিষয়ে আমরা সহমত জ্ঞাপন করেছি (সেটার রেকর্ড আছে) সেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে সাংবিধানিক প্রশ্ন, আইনের প্রশ্নসহ সংস্কার নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে তারা একটা ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করতে পেরেছে। এই দলিল থেকে বোঝা যাবে, কোন দলের কী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আমরা বলেছি, গায়ের জোরে সংবিধান বাতিল করার দাবি—এটা অসাংবিধানিক অপরাধ। আমরা মনে করি, সংবিধান বাতিল করার দাবি তোলা যাবে এবং নতুন সংবিধান করার দাবিও তোলা যাবে—সেটা রাষ্ট্রদ্রোহ হবে না। কিন্তু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে যদি বাতিল করতে চায়, সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। তারা ৭ (ক) ধারার বাতিল করার প্রস্তাব করেছে। এটা নিয়ে আমরা আপত্তি করেছি। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে উচ্চকক্ষে আমরা পিআর পদ্ধতির পক্ষে, কিন্তু দুই বাসদ ও সিপিবি উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে না।

তবে আমরা যে কয়েকটি বাম দল এসব বিষয়ে একমত হয়েছি, আমরা আগামী দিনে সংসদের ভেতরে ও বাইরে এসব নিয়ে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিকভাবে জনমত গঠনের কাজ করব। সেটা আমরা অঙ্গীকার করেছি।

এরপর আপনারা একটা স্মারকলিপি দিয়েছেন। এটা দেওয়ার কারণ কী?

আমরা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলাম না, সেটা নিয়ে আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি। সেই সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যটা আমাদের দুজন প্রতিনিধি হাতে হাতে ঐকমত্য কমিশনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

স্মারকলিপি দেওয়ার পর ঐকমত্য কমিশনের বক্তব্য কী?

তারা বলেছে, আপনারা অনেক কষ্ট করে, সময় নিয়ে বক্তব্য বা নোট দিয়েছেন, আপনারা এটার অংশীদার হন। আমরা বলেছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কেন আমরা আত্মসমর্পণ করব মৌলিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে? বিএনপি যেমন প্রত্যাশা করছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তারাসহ তাদের মিত্ররা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাবে। তারা যেসব নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে, সেগুলোতে তারা পক্ষে নিতে পারে। কিন্তু সংসদে যাওয়ার আগেই আমাদের মেনে নিতে হবে, সংবিধান বাতিলের ১৪ ধারা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ না, নারী ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের দরকার নেই, সংবিধানের ১৫০ (২) ধারা মতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ না থাকা—এ বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে তো আমরা সনদে স্বাক্ষর করে দাসখত দিতে পারি না। এই ফাঁদেও পা দিতে পারি না। আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, এসব বিষয় যদি সংশোধন না করা হয়, তাহলে আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে পারি না।

এনসিপি সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির প্রশ্ন নিয়ে স্বাক্ষর করেনি। এটাকে আপনারা কীভাবে দেখেন?

তাদের তো সনদ নিয়ে কোনো দাবি নেই। তারা সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের তো সনদের খসড়া নিয়েই আপত্তি। কিন্তু তাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা শুধু বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিতর্ক তুলে স্বাক্ষর করেনি।

আপনি নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন। সে সময়ে তিন জোটের রূপরেখাকে পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন কোনো দলই গুরুত্ব দেয়নি। এখন আপনি জুলাই সনদ নিয়ে কতটা আশাবাদী?

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখাকে নির্দিষ্ট করে সংবিধানের সঙ্গে আপগ্রেড করা হয়নি। সে সময় যে তিনটি জোট এই রূপরেখাতে স্বাক্ষর করেছিল, তারা কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার অনেক কিছুই মানেনি। তারা সেখানকার রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। তা ছাড়া, এটার কোনো আইনি রূপও দেওয়া হয়নি। কথা ছিল তারা পরস্পরের প্রতি কোনো বৈরী আচরণ করবে না। সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য এক দল অন্য দলের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছে। এগুলোকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক আচরণ বা সাংবিধানিক আইন মেনে চলা বলা যায় না।

কিন্তু এবারের জুলাই সনদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এর ধারা ও উপধারা ধরে বিতর্ক করে কে পক্ষে আছে আর কে বিপক্ষে আছে, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সে কারণে বলতে চাই, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখার সঙ্গে এবারের জুলাই সনদটা অনেক অগ্রসর দলিল বলতে হবে। কোনো দল যদি এর কোনো বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে পালন করতে না চায়, তাহলে সব রাজনৈতিক দল তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে। জুলাই সনদ একেবারেই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু নব্বইয়ের রূপরেখা এভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না। আবার সেই রূপরেখার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। তারপরেও যে কিছু হয়নি, সেটা বলা যাবে না। কারণ, নব্বইয়ের পরে সব দল কিন্তু সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরেও নানা অঘটন ঘটেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে?

এখন দ্রুত দরকার একটা সংসদ নির্বাচন করা। যে নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। এখন কোনো জবাবদিহি করা যাচ্ছে না। আমরা যেভাবে গত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পেরেছি, এখন কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তা করতে পারছি না। এখন কোনো বিষয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তারা বলে, কোনো কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আবার পুলিশও একই কথা বলছে।

রাজনৈতিক দলগুলো দেশটাকে ভাগাভাগি করার মতো করে কথা বলছে। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, আবার সবাই মিলে ঐকমত্য কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এখানে এখন একটা আজব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা এ সরকার দিতে পারছে না। এ জন্য নির্বাচন করা দরকার। যদিও সুষ্ঠু নির্বাচন করা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তারপরও নির্বাচনের মাধ্যমে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তখন আমরা একটা রাজনৈতিক ব্যাকরণের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব।

নির্বাচিত সরকার ভালো কাজ করলে পক্ষে থাকব আর মন্দ কাজ করলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, যারা দায়িত্বে থাকবে তারা কতটুকু পারছে বা পারছে না। তারা যদি জনগণের পক্ষে না থাকে, তাহলে প্রয়োজনে আগাম নির্বাচন দাবি করব।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ।

কায়েস আহমেদের প্রিয় সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন প্রয়াত হাসান আজিজুল হক। শক্তিমান সেই হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, ‘লেখকমাত্রই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য।’ সেই সঙ্গে তিনি এ-ও আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা এবং রচনা বিচার...

১৪ জুন ২০২৫

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১২ ঘণ্টা আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১২ ঘণ্টা আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১২ ঘণ্টা আগে