ফারুক মেহেদী

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের। সরকারের অতিরিক্ত সচিব! না না, বাস্তবে নয়; মানুষ ঠকানোর জন্য এটা তাঁর প্রতারণার কৌশল। এভাবে তিনি ১৪ বছর ধরে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকার মালিক। গণমাধ্যমে এ রকমই একটি খবর পড়লাম দুদিন আগে। ধরা পড়ার পর এখন তিনি জেলখানায়।

আরেকটি ঘটনা। এস-ফ্যাক্টর, সর্বরোগের মহৌষধ! ক্যানসার, ডায়াবেটিস বা হার্টের ওষুধই শুধু নয়, করোনা প্রতিরোধেও কার্যকর—এমন প্রচারণা চালিয়ে পার্সেন্টেজ ও প্যাকেজের ফাঁদে ফেলে লাখো গ্রাহকের কাছ থেকে ২৫ কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ‘সুইসডার্ম’ নামের ভুঁইফোড় এক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ খবরটিও গণমাধ্যমে এসেছে। সিরাজগঞ্জে ‘সিরাজগঞ্জশপ ডটকম’ ও ‘আলাদিনের প্রদীপ’ নামের দুটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান খুলে রাতারাতি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে যান স্থানীয় কয়েক যুবক। চটকদার বিজ্ঞাপন ও বিশাল ছাড়ের অফারের ফাঁদে ফেলে হাজার হাজার গ্রাহকের প্রায় ২২ কোটি টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁরা।

আরেকটি খবর চোখে পড়ল কয়েক দিন আগে। এক প্রতিষ্ঠান চীন থেকে সুদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামানতবিহীন ঋণের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে তারা। এ জন্য নির্দিষ্ট একটি অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার নামে চড়া সুদ নিয়ে প্রতারণা করে এ চক্রটি। তাঁদের কয়েক সদস্যও সম্প্রতি ধরা পড়েছেন।

এগুলোর পাশাপাশি কিছুদিন ধরে তো পত্রিকার পাতা আর টিভির পর্দা ই-কমার্সের নামে প্রতারণার খবরে সয়লাব। এই রেশ এখনো কাটেনি। প্রতিদিনই এটি বড় খবর। এসব খবর থেকে যেটুকু জানলাম, তাতে দেখা যায়, ই-কমার্স ও সমবায় সমিতির নামে গ্রাহকের কাছ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৩০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্ধেক দামে পণ্য দেওয়ার নামে সহস্রাধিক ক্রেতার কাছ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। ধর্মের নামে ১৭ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে এহসান গ্রুপ। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে বিভিন্ন সমবায় সমিতির নামে দ্বিগুণ মুনাফার কথা বলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অনেক সমবায় সমিতি গ্রাহকের টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

খবরে আরও জানা যায়, প্রতারণা ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকম, এসপিসি ওয়ার্ল্ড, বুমবুম, আদিয়ান মার্ট, নিডস, দালাল, সিরাজগঞ্জশপ, নিরাপদ ডটকম, আলাদিনের প্রদীপ, এসকে ট্রেডার্স ও মোটরস, ২৪ টিকেট ডটকম, গ্রিনবাংলা, এক্সিলেন্ট বিগবাজার, ফাল্গুনিশপসহ প্রায় ২৬টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ই-অরেঞ্জের গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের ১ হাজার ১০০ কোটি, ইভ্যালি ১ হাজার কোটি, ধামাকা ৮০৩ কোটি, এসপিসি ওয়ার্ল্ড ১৫০ কোটি, নিরাপদ ডটকম ৮ কোটি, চলন্তিকা ৩১ কোটি, সুপম প্রোডাক্ট ৫০ কোটি, রূপসা মাল্টিপারপাস ২০ কোটি, নিউ নাভানা ৩০ কোটি এবং কিউ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং গ্রাহকদের ১৫ কোটি টাকা লোপাট করার খবর বিভিন্ন সূত্রে এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

এসব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাইরেও দেশব্যাপী এ রকম কয়েক হাজার ছোট প্রতিষ্ঠান ফেসবুক, ইউটিউব এবং নিজস্ব অ্যাপস, ওয়েবসাইট খুলেও অব্যাহতভাবে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখনো যুবক, ডেসটিনি, ইউনিপে টু ইউর কথা ভুলে যায়নি। ২০০৬ সালে যুবক ২ হাজার ৬০০ কোটি, ২০১১ সালে ইউনিপে টু ইউ ৬ হাজার কোটি আর ২০১২ সালে ডেসটিনি ৫ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করে লোপাট করে। গ্রাহকেরা এখনো এ টাকা ফিরে পাননি।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

তথ্য বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ই-কমার্স বাজারের আকার ১৬৬ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে এ খাতে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ই-কমার্স খাত ২৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে পৌঁছাবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তবে এ খাতের মোট উদ্যোক্তার মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়েছেন। মূলত করোনাকালে মানুষের চলাচল সীমিত হওয়ায় ই-কমার্সের প্রসার ঘটে। আর এ সুযোগ নেয় প্রতারক গোষ্ঠী। বাংলাদেশে ২ হাজারের বেশি ওয়েবসাইটভিত্তিক এবং প্রায় ১ লাখের মতো ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্স সাইট চালু রয়েছে। কে জানে এদেরও কেউ কেউ প্রতারণার নতুন ভার্সন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর কৌশলে এগোচ্ছে কি না।

এটা নাহয় ঠিক যে, সাধারণ মানুষ; যাঁদের অনেকেরই ঠিকমতো জানাশোনা নেই, দেশ-বিদেশে খোঁজখবর রাখেন না, পর্যাপ্ত জ্ঞানও নেই; তাই তাঁরা ভুল করেছেন। কিন্তু সরকার বা এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তারা তো দায়িত্বশীল। তারা তো নিয়ন্ত্রক। তাহলে তাদের কী কোনো দায় নেই? তারা কি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকমতো? একটি দেশে শূন্য থেকে একটি প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠল, পত্রিকায়, টিভিতে, গণমাধ্যমে চটকদার প্রচার-প্রোপাগান্ডা করল, দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিল, অথচ মানুষ ঠকানোর পর জানা গেল তারা যা করেছে অবৈধ, অনিয়ম। তাহলে এখন কেন এসব বলছে? এত দিন কেন ধরল না?

ই-কমার্স কেলেঙ্কারির সবকিছুই হয়েছে প্রকাশ্যে, ডিজিটাল মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়েবসাইট খুলে গ্রাহককে বিশাল ছাড়ে পণ্য দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে। বিপুল টাকা তুলেছে। লেনদেন করেছে ব্যাংক ও মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সরকারের দপ্তরগুলো যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। অথচ এ প্রশ্ন যখন করা হচ্ছে, তখন কোটি কোটি টাকা হারিয়ে লাখো মানুষ পাগলপ্রায় অবস্থায়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন, গ্রাহকেরা যখন ই-কমার্স থেকে পণ্য কেনেন, তখন সরকারকে তা জানাননি। এটা কী জানানোর বিষয়? গ্রাহক কীভাবে জানাবেন? তাঁরা তো দেখেছেন দেশের জনপ্রিয়, বিখ্যাত সব সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে প্রচার করছেন, মানুষকে প্রলুব্ধ করছেন। তাঁদেরও কী দায় নেই? এখন সবাই গ্রাহকের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। একটি দেশে এত এত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে সব করল, সরকার ধরল না। আর এখন বলা হচ্ছে দায় নেবে না। এর জন্য কি আগে থেকে নীতিমালা হতে পারত না?

আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছিল, ই-কমার্সের ব্যাপারে একটা নীতিমালা করার জন্য। কিন্তু কোনো আইন কিংবা নীতিমালা করা হয়নি। এখন বলা হচ্ছে, প্রতারণা ও অর্থ লোপাট ঠেকাতে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন হচ্ছে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাকা, সহায়-সম্বল হারানো লাখো অসহায় মানুষ এখন নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে তাঁদের এ টাকা তাঁরা কবে পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না, তার কোনো ভরসা নেই।

কোনো কিছু নিয়ে শোরগোল শুরু হলেই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নড়েচড়ে বসে। আগে তাদের খবর থাকে না। মানুষ যখন সব খুইয়ে পথে বসে, তখন একে-তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা হয়, প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়। এ কাজগুলো আগেই করা যায়, যদি সংস্থাগুলো ঠিকমতো কাজ করে। এই সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত। ই-কমার্স থাকবে, থাকতে হবে। তবে একে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। মানুষকে সচেতন করাসহ যাবতীয় দায়ও সরকারকেই নিতে হবে।

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের। সরকারের অতিরিক্ত সচিব! না না, বাস্তবে নয়; মানুষ ঠকানোর জন্য এটা তাঁর প্রতারণার কৌশল। এভাবে তিনি ১৪ বছর ধরে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকার মালিক। গণমাধ্যমে এ রকমই একটি খবর পড়লাম দুদিন আগে। ধরা পড়ার পর এখন তিনি জেলখানায়।

আরেকটি ঘটনা। এস-ফ্যাক্টর, সর্বরোগের মহৌষধ! ক্যানসার, ডায়াবেটিস বা হার্টের ওষুধই শুধু নয়, করোনা প্রতিরোধেও কার্যকর—এমন প্রচারণা চালিয়ে পার্সেন্টেজ ও প্যাকেজের ফাঁদে ফেলে লাখো গ্রাহকের কাছ থেকে ২৫ কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ‘সুইসডার্ম’ নামের ভুঁইফোড় এক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ খবরটিও গণমাধ্যমে এসেছে। সিরাজগঞ্জে ‘সিরাজগঞ্জশপ ডটকম’ ও ‘আলাদিনের প্রদীপ’ নামের দুটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান খুলে রাতারাতি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে যান স্থানীয় কয়েক যুবক। চটকদার বিজ্ঞাপন ও বিশাল ছাড়ের অফারের ফাঁদে ফেলে হাজার হাজার গ্রাহকের প্রায় ২২ কোটি টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁরা।

আরেকটি খবর চোখে পড়ল কয়েক দিন আগে। এক প্রতিষ্ঠান চীন থেকে সুদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামানতবিহীন ঋণের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে তারা। এ জন্য নির্দিষ্ট একটি অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার নামে চড়া সুদ নিয়ে প্রতারণা করে এ চক্রটি। তাঁদের কয়েক সদস্যও সম্প্রতি ধরা পড়েছেন।

এগুলোর পাশাপাশি কিছুদিন ধরে তো পত্রিকার পাতা আর টিভির পর্দা ই-কমার্সের নামে প্রতারণার খবরে সয়লাব। এই রেশ এখনো কাটেনি। প্রতিদিনই এটি বড় খবর। এসব খবর থেকে যেটুকু জানলাম, তাতে দেখা যায়, ই-কমার্স ও সমবায় সমিতির নামে গ্রাহকের কাছ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৩০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্ধেক দামে পণ্য দেওয়ার নামে সহস্রাধিক ক্রেতার কাছ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। ধর্মের নামে ১৭ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে এহসান গ্রুপ। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে বিভিন্ন সমবায় সমিতির নামে দ্বিগুণ মুনাফার কথা বলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অনেক সমবায় সমিতি গ্রাহকের টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

খবরে আরও জানা যায়, প্রতারণা ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকম, এসপিসি ওয়ার্ল্ড, বুমবুম, আদিয়ান মার্ট, নিডস, দালাল, সিরাজগঞ্জশপ, নিরাপদ ডটকম, আলাদিনের প্রদীপ, এসকে ট্রেডার্স ও মোটরস, ২৪ টিকেট ডটকম, গ্রিনবাংলা, এক্সিলেন্ট বিগবাজার, ফাল্গুনিশপসহ প্রায় ২৬টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ই-অরেঞ্জের গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের ১ হাজার ১০০ কোটি, ইভ্যালি ১ হাজার কোটি, ধামাকা ৮০৩ কোটি, এসপিসি ওয়ার্ল্ড ১৫০ কোটি, নিরাপদ ডটকম ৮ কোটি, চলন্তিকা ৩১ কোটি, সুপম প্রোডাক্ট ৫০ কোটি, রূপসা মাল্টিপারপাস ২০ কোটি, নিউ নাভানা ৩০ কোটি এবং কিউ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং গ্রাহকদের ১৫ কোটি টাকা লোপাট করার খবর বিভিন্ন সূত্রে এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

এসব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাইরেও দেশব্যাপী এ রকম কয়েক হাজার ছোট প্রতিষ্ঠান ফেসবুক, ইউটিউব এবং নিজস্ব অ্যাপস, ওয়েবসাইট খুলেও অব্যাহতভাবে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখনো যুবক, ডেসটিনি, ইউনিপে টু ইউর কথা ভুলে যায়নি। ২০০৬ সালে যুবক ২ হাজার ৬০০ কোটি, ২০১১ সালে ইউনিপে টু ইউ ৬ হাজার কোটি আর ২০১২ সালে ডেসটিনি ৫ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করে লোপাট করে। গ্রাহকেরা এখনো এ টাকা ফিরে পাননি।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

তথ্য বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ই-কমার্স বাজারের আকার ১৬৬ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে এ খাতে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ই-কমার্স খাত ২৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে পৌঁছাবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তবে এ খাতের মোট উদ্যোক্তার মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়েছেন। মূলত করোনাকালে মানুষের চলাচল সীমিত হওয়ায় ই-কমার্সের প্রসার ঘটে। আর এ সুযোগ নেয় প্রতারক গোষ্ঠী। বাংলাদেশে ২ হাজারের বেশি ওয়েবসাইটভিত্তিক এবং প্রায় ১ লাখের মতো ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্স সাইট চালু রয়েছে। কে জানে এদেরও কেউ কেউ প্রতারণার নতুন ভার্সন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর কৌশলে এগোচ্ছে কি না।

এটা নাহয় ঠিক যে, সাধারণ মানুষ; যাঁদের অনেকেরই ঠিকমতো জানাশোনা নেই, দেশ-বিদেশে খোঁজখবর রাখেন না, পর্যাপ্ত জ্ঞানও নেই; তাই তাঁরা ভুল করেছেন। কিন্তু সরকার বা এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তারা তো দায়িত্বশীল। তারা তো নিয়ন্ত্রক। তাহলে তাদের কী কোনো দায় নেই? তারা কি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকমতো? একটি দেশে শূন্য থেকে একটি প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠল, পত্রিকায়, টিভিতে, গণমাধ্যমে চটকদার প্রচার-প্রোপাগান্ডা করল, দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিল, অথচ মানুষ ঠকানোর পর জানা গেল তারা যা করেছে অবৈধ, অনিয়ম। তাহলে এখন কেন এসব বলছে? এত দিন কেন ধরল না?

ই-কমার্স কেলেঙ্কারির সবকিছুই হয়েছে প্রকাশ্যে, ডিজিটাল মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়েবসাইট খুলে গ্রাহককে বিশাল ছাড়ে পণ্য দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে। বিপুল টাকা তুলেছে। লেনদেন করেছে ব্যাংক ও মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সরকারের দপ্তরগুলো যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। অথচ এ প্রশ্ন যখন করা হচ্ছে, তখন কোটি কোটি টাকা হারিয়ে লাখো মানুষ পাগলপ্রায় অবস্থায়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন, গ্রাহকেরা যখন ই-কমার্স থেকে পণ্য কেনেন, তখন সরকারকে তা জানাননি। এটা কী জানানোর বিষয়? গ্রাহক কীভাবে জানাবেন? তাঁরা তো দেখেছেন দেশের জনপ্রিয়, বিখ্যাত সব সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে প্রচার করছেন, মানুষকে প্রলুব্ধ করছেন। তাঁদেরও কী দায় নেই? এখন সবাই গ্রাহকের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। একটি দেশে এত এত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে সব করল, সরকার ধরল না। আর এখন বলা হচ্ছে দায় নেবে না। এর জন্য কি আগে থেকে নীতিমালা হতে পারত না?

আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছিল, ই-কমার্সের ব্যাপারে একটা নীতিমালা করার জন্য। কিন্তু কোনো আইন কিংবা নীতিমালা করা হয়নি। এখন বলা হচ্ছে, প্রতারণা ও অর্থ লোপাট ঠেকাতে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন হচ্ছে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাকা, সহায়-সম্বল হারানো লাখো অসহায় মানুষ এখন নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে তাঁদের এ টাকা তাঁরা কবে পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না, তার কোনো ভরসা নেই।

কোনো কিছু নিয়ে শোরগোল শুরু হলেই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নড়েচড়ে বসে। আগে তাদের খবর থাকে না। মানুষ যখন সব খুইয়ে পথে বসে, তখন একে-তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা হয়, প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়। এ কাজগুলো আগেই করা যায়, যদি সংস্থাগুলো ঠিকমতো কাজ করে। এই সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত। ই-কমার্স থাকবে, থাকতে হবে। তবে একে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। মানুষকে সচেতন করাসহ যাবতীয় দায়ও সরকারকেই নিতে হবে।

ফারুক মেহেদী

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের। সরকারের অতিরিক্ত সচিব! না না, বাস্তবে নয়; মানুষ ঠকানোর জন্য এটা তাঁর প্রতারণার কৌশল। এভাবে তিনি ১৪ বছর ধরে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকার মালিক। গণমাধ্যমে এ রকমই একটি খবর পড়লাম দুদিন আগে। ধরা পড়ার পর এখন তিনি জেলখানায়।

আরেকটি ঘটনা। এস-ফ্যাক্টর, সর্বরোগের মহৌষধ! ক্যানসার, ডায়াবেটিস বা হার্টের ওষুধই শুধু নয়, করোনা প্রতিরোধেও কার্যকর—এমন প্রচারণা চালিয়ে পার্সেন্টেজ ও প্যাকেজের ফাঁদে ফেলে লাখো গ্রাহকের কাছ থেকে ২৫ কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ‘সুইসডার্ম’ নামের ভুঁইফোড় এক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ খবরটিও গণমাধ্যমে এসেছে। সিরাজগঞ্জে ‘সিরাজগঞ্জশপ ডটকম’ ও ‘আলাদিনের প্রদীপ’ নামের দুটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান খুলে রাতারাতি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে যান স্থানীয় কয়েক যুবক। চটকদার বিজ্ঞাপন ও বিশাল ছাড়ের অফারের ফাঁদে ফেলে হাজার হাজার গ্রাহকের প্রায় ২২ কোটি টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁরা।

আরেকটি খবর চোখে পড়ল কয়েক দিন আগে। এক প্রতিষ্ঠান চীন থেকে সুদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামানতবিহীন ঋণের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে তারা। এ জন্য নির্দিষ্ট একটি অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার নামে চড়া সুদ নিয়ে প্রতারণা করে এ চক্রটি। তাঁদের কয়েক সদস্যও সম্প্রতি ধরা পড়েছেন।

এগুলোর পাশাপাশি কিছুদিন ধরে তো পত্রিকার পাতা আর টিভির পর্দা ই-কমার্সের নামে প্রতারণার খবরে সয়লাব। এই রেশ এখনো কাটেনি। প্রতিদিনই এটি বড় খবর। এসব খবর থেকে যেটুকু জানলাম, তাতে দেখা যায়, ই-কমার্স ও সমবায় সমিতির নামে গ্রাহকের কাছ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৩০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্ধেক দামে পণ্য দেওয়ার নামে সহস্রাধিক ক্রেতার কাছ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। ধর্মের নামে ১৭ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে এহসান গ্রুপ। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে বিভিন্ন সমবায় সমিতির নামে দ্বিগুণ মুনাফার কথা বলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অনেক সমবায় সমিতি গ্রাহকের টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

খবরে আরও জানা যায়, প্রতারণা ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকম, এসপিসি ওয়ার্ল্ড, বুমবুম, আদিয়ান মার্ট, নিডস, দালাল, সিরাজগঞ্জশপ, নিরাপদ ডটকম, আলাদিনের প্রদীপ, এসকে ট্রেডার্স ও মোটরস, ২৪ টিকেট ডটকম, গ্রিনবাংলা, এক্সিলেন্ট বিগবাজার, ফাল্গুনিশপসহ প্রায় ২৬টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ই-অরেঞ্জের গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের ১ হাজার ১০০ কোটি, ইভ্যালি ১ হাজার কোটি, ধামাকা ৮০৩ কোটি, এসপিসি ওয়ার্ল্ড ১৫০ কোটি, নিরাপদ ডটকম ৮ কোটি, চলন্তিকা ৩১ কোটি, সুপম প্রোডাক্ট ৫০ কোটি, রূপসা মাল্টিপারপাস ২০ কোটি, নিউ নাভানা ৩০ কোটি এবং কিউ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং গ্রাহকদের ১৫ কোটি টাকা লোপাট করার খবর বিভিন্ন সূত্রে এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

এসব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাইরেও দেশব্যাপী এ রকম কয়েক হাজার ছোট প্রতিষ্ঠান ফেসবুক, ইউটিউব এবং নিজস্ব অ্যাপস, ওয়েবসাইট খুলেও অব্যাহতভাবে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখনো যুবক, ডেসটিনি, ইউনিপে টু ইউর কথা ভুলে যায়নি। ২০০৬ সালে যুবক ২ হাজার ৬০০ কোটি, ২০১১ সালে ইউনিপে টু ইউ ৬ হাজার কোটি আর ২০১২ সালে ডেসটিনি ৫ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করে লোপাট করে। গ্রাহকেরা এখনো এ টাকা ফিরে পাননি।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

তথ্য বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ই-কমার্স বাজারের আকার ১৬৬ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে এ খাতে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ই-কমার্স খাত ২৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে পৌঁছাবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তবে এ খাতের মোট উদ্যোক্তার মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়েছেন। মূলত করোনাকালে মানুষের চলাচল সীমিত হওয়ায় ই-কমার্সের প্রসার ঘটে। আর এ সুযোগ নেয় প্রতারক গোষ্ঠী। বাংলাদেশে ২ হাজারের বেশি ওয়েবসাইটভিত্তিক এবং প্রায় ১ লাখের মতো ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্স সাইট চালু রয়েছে। কে জানে এদেরও কেউ কেউ প্রতারণার নতুন ভার্সন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর কৌশলে এগোচ্ছে কি না।

এটা নাহয় ঠিক যে, সাধারণ মানুষ; যাঁদের অনেকেরই ঠিকমতো জানাশোনা নেই, দেশ-বিদেশে খোঁজখবর রাখেন না, পর্যাপ্ত জ্ঞানও নেই; তাই তাঁরা ভুল করেছেন। কিন্তু সরকার বা এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তারা তো দায়িত্বশীল। তারা তো নিয়ন্ত্রক। তাহলে তাদের কী কোনো দায় নেই? তারা কি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকমতো? একটি দেশে শূন্য থেকে একটি প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠল, পত্রিকায়, টিভিতে, গণমাধ্যমে চটকদার প্রচার-প্রোপাগান্ডা করল, দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিল, অথচ মানুষ ঠকানোর পর জানা গেল তারা যা করেছে অবৈধ, অনিয়ম। তাহলে এখন কেন এসব বলছে? এত দিন কেন ধরল না?

ই-কমার্স কেলেঙ্কারির সবকিছুই হয়েছে প্রকাশ্যে, ডিজিটাল মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়েবসাইট খুলে গ্রাহককে বিশাল ছাড়ে পণ্য দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে। বিপুল টাকা তুলেছে। লেনদেন করেছে ব্যাংক ও মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সরকারের দপ্তরগুলো যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। অথচ এ প্রশ্ন যখন করা হচ্ছে, তখন কোটি কোটি টাকা হারিয়ে লাখো মানুষ পাগলপ্রায় অবস্থায়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন, গ্রাহকেরা যখন ই-কমার্স থেকে পণ্য কেনেন, তখন সরকারকে তা জানাননি। এটা কী জানানোর বিষয়? গ্রাহক কীভাবে জানাবেন? তাঁরা তো দেখেছেন দেশের জনপ্রিয়, বিখ্যাত সব সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে প্রচার করছেন, মানুষকে প্রলুব্ধ করছেন। তাঁদেরও কী দায় নেই? এখন সবাই গ্রাহকের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। একটি দেশে এত এত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে সব করল, সরকার ধরল না। আর এখন বলা হচ্ছে দায় নেবে না। এর জন্য কি আগে থেকে নীতিমালা হতে পারত না?

আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছিল, ই-কমার্সের ব্যাপারে একটা নীতিমালা করার জন্য। কিন্তু কোনো আইন কিংবা নীতিমালা করা হয়নি। এখন বলা হচ্ছে, প্রতারণা ও অর্থ লোপাট ঠেকাতে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন হচ্ছে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাকা, সহায়-সম্বল হারানো লাখো অসহায় মানুষ এখন নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে তাঁদের এ টাকা তাঁরা কবে পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না, তার কোনো ভরসা নেই।

কোনো কিছু নিয়ে শোরগোল শুরু হলেই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নড়েচড়ে বসে। আগে তাদের খবর থাকে না। মানুষ যখন সব খুইয়ে পথে বসে, তখন একে-তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা হয়, প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়। এ কাজগুলো আগেই করা যায়, যদি সংস্থাগুলো ঠিকমতো কাজ করে। এই সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত। ই-কমার্স থাকবে, থাকতে হবে। তবে একে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। মানুষকে সচেতন করাসহ যাবতীয় দায়ও সরকারকেই নিতে হবে।

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের। সরকারের অতিরিক্ত সচিব! না না, বাস্তবে নয়; মানুষ ঠকানোর জন্য এটা তাঁর প্রতারণার কৌশল। এভাবে তিনি ১৪ বছর ধরে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকার মালিক। গণমাধ্যমে এ রকমই একটি খবর পড়লাম দুদিন আগে। ধরা পড়ার পর এখন তিনি জেলখানায়।

আরেকটি ঘটনা। এস-ফ্যাক্টর, সর্বরোগের মহৌষধ! ক্যানসার, ডায়াবেটিস বা হার্টের ওষুধই শুধু নয়, করোনা প্রতিরোধেও কার্যকর—এমন প্রচারণা চালিয়ে পার্সেন্টেজ ও প্যাকেজের ফাঁদে ফেলে লাখো গ্রাহকের কাছ থেকে ২৫ কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ‘সুইসডার্ম’ নামের ভুঁইফোড় এক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ খবরটিও গণমাধ্যমে এসেছে। সিরাজগঞ্জে ‘সিরাজগঞ্জশপ ডটকম’ ও ‘আলাদিনের প্রদীপ’ নামের দুটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান খুলে রাতারাতি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে যান স্থানীয় কয়েক যুবক। চটকদার বিজ্ঞাপন ও বিশাল ছাড়ের অফারের ফাঁদে ফেলে হাজার হাজার গ্রাহকের প্রায় ২২ কোটি টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁরা।

আরেকটি খবর চোখে পড়ল কয়েক দিন আগে। এক প্রতিষ্ঠান চীন থেকে সুদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামানতবিহীন ঋণের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে তারা। এ জন্য নির্দিষ্ট একটি অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার নামে চড়া সুদ নিয়ে প্রতারণা করে এ চক্রটি। তাঁদের কয়েক সদস্যও সম্প্রতি ধরা পড়েছেন।

এগুলোর পাশাপাশি কিছুদিন ধরে তো পত্রিকার পাতা আর টিভির পর্দা ই-কমার্সের নামে প্রতারণার খবরে সয়লাব। এই রেশ এখনো কাটেনি। প্রতিদিনই এটি বড় খবর। এসব খবর থেকে যেটুকু জানলাম, তাতে দেখা যায়, ই-কমার্স ও সমবায় সমিতির নামে গ্রাহকের কাছ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৩০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্ধেক দামে পণ্য দেওয়ার নামে সহস্রাধিক ক্রেতার কাছ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। ধর্মের নামে ১৭ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে এহসান গ্রুপ। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে বিভিন্ন সমবায় সমিতির নামে দ্বিগুণ মুনাফার কথা বলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অনেক সমবায় সমিতি গ্রাহকের টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

খবরে আরও জানা যায়, প্রতারণা ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকম, এসপিসি ওয়ার্ল্ড, বুমবুম, আদিয়ান মার্ট, নিডস, দালাল, সিরাজগঞ্জশপ, নিরাপদ ডটকম, আলাদিনের প্রদীপ, এসকে ট্রেডার্স ও মোটরস, ২৪ টিকেট ডটকম, গ্রিনবাংলা, এক্সিলেন্ট বিগবাজার, ফাল্গুনিশপসহ প্রায় ২৬টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ই-অরেঞ্জের গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের ১ হাজার ১০০ কোটি, ইভ্যালি ১ হাজার কোটি, ধামাকা ৮০৩ কোটি, এসপিসি ওয়ার্ল্ড ১৫০ কোটি, নিরাপদ ডটকম ৮ কোটি, চলন্তিকা ৩১ কোটি, সুপম প্রোডাক্ট ৫০ কোটি, রূপসা মাল্টিপারপাস ২০ কোটি, নিউ নাভানা ৩০ কোটি এবং কিউ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং গ্রাহকদের ১৫ কোটি টাকা লোপাট করার খবর বিভিন্ন সূত্রে এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

এসব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাইরেও দেশব্যাপী এ রকম কয়েক হাজার ছোট প্রতিষ্ঠান ফেসবুক, ইউটিউব এবং নিজস্ব অ্যাপস, ওয়েবসাইট খুলেও অব্যাহতভাবে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখনো যুবক, ডেসটিনি, ইউনিপে টু ইউর কথা ভুলে যায়নি। ২০০৬ সালে যুবক ২ হাজার ৬০০ কোটি, ২০১১ সালে ইউনিপে টু ইউ ৬ হাজার কোটি আর ২০১২ সালে ডেসটিনি ৫ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করে লোপাট করে। গ্রাহকেরা এখনো এ টাকা ফিরে পাননি।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) ‘সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ইন বাংলাদেশ ২০২০’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, গত বছর সারা দেশে যত ধরনের সাইবার অপরাধ হয়েছে, তার মধ্যে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। আর দশমিক ৯২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পুরুষেরাই অনলাইন কেনাকাটায় বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে পুরুষ ৭ দশমিক ৩৮ আর নারী ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

তথ্য বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ই-কমার্স বাজারের আকার ১৬৬ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে এ খাতে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ই-কমার্স খাত ২৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে পৌঁছাবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তবে এ খাতের মোট উদ্যোক্তার মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়েছেন। মূলত করোনাকালে মানুষের চলাচল সীমিত হওয়ায় ই-কমার্সের প্রসার ঘটে। আর এ সুযোগ নেয় প্রতারক গোষ্ঠী। বাংলাদেশে ২ হাজারের বেশি ওয়েবসাইটভিত্তিক এবং প্রায় ১ লাখের মতো ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্স সাইট চালু রয়েছে। কে জানে এদেরও কেউ কেউ প্রতারণার নতুন ভার্সন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর কৌশলে এগোচ্ছে কি না।

এটা নাহয় ঠিক যে, সাধারণ মানুষ; যাঁদের অনেকেরই ঠিকমতো জানাশোনা নেই, দেশ-বিদেশে খোঁজখবর রাখেন না, পর্যাপ্ত জ্ঞানও নেই; তাই তাঁরা ভুল করেছেন। কিন্তু সরকার বা এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তারা তো দায়িত্বশীল। তারা তো নিয়ন্ত্রক। তাহলে তাদের কী কোনো দায় নেই? তারা কি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকমতো? একটি দেশে শূন্য থেকে একটি প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠল, পত্রিকায়, টিভিতে, গণমাধ্যমে চটকদার প্রচার-প্রোপাগান্ডা করল, দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিল, অথচ মানুষ ঠকানোর পর জানা গেল তারা যা করেছে অবৈধ, অনিয়ম। তাহলে এখন কেন এসব বলছে? এত দিন কেন ধরল না?

ই-কমার্স কেলেঙ্কারির সবকিছুই হয়েছে প্রকাশ্যে, ডিজিটাল মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়েবসাইট খুলে গ্রাহককে বিশাল ছাড়ে পণ্য দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে। বিপুল টাকা তুলেছে। লেনদেন করেছে ব্যাংক ও মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সরকারের দপ্তরগুলো যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। অথচ এ প্রশ্ন যখন করা হচ্ছে, তখন কোটি কোটি টাকা হারিয়ে লাখো মানুষ পাগলপ্রায় অবস্থায়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন, গ্রাহকেরা যখন ই-কমার্স থেকে পণ্য কেনেন, তখন সরকারকে তা জানাননি। এটা কী জানানোর বিষয়? গ্রাহক কীভাবে জানাবেন? তাঁরা তো দেখেছেন দেশের জনপ্রিয়, বিখ্যাত সব সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে প্রচার করছেন, মানুষকে প্রলুব্ধ করছেন। তাঁদেরও কী দায় নেই? এখন সবাই গ্রাহকের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। একটি দেশে এত এত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে সব করল, সরকার ধরল না। আর এখন বলা হচ্ছে দায় নেবে না। এর জন্য কি আগে থেকে নীতিমালা হতে পারত না?

আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছিল, ই-কমার্সের ব্যাপারে একটা নীতিমালা করার জন্য। কিন্তু কোনো আইন কিংবা নীতিমালা করা হয়নি। এখন বলা হচ্ছে, প্রতারণা ও অর্থ লোপাট ঠেকাতে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন হচ্ছে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাকা, সহায়-সম্বল হারানো লাখো অসহায় মানুষ এখন নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে তাঁদের এ টাকা তাঁরা কবে পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না, তার কোনো ভরসা নেই।

কোনো কিছু নিয়ে শোরগোল শুরু হলেই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নড়েচড়ে বসে। আগে তাদের খবর থাকে না। মানুষ যখন সব খুইয়ে পথে বসে, তখন একে-তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা হয়, প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়। এ কাজগুলো আগেই করা যায়, যদি সংস্থাগুলো ঠিকমতো কাজ করে। এই সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত। ই-কমার্স থাকবে, থাকতে হবে। তবে একে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। মানুষকে সচেতন করাসহ যাবতীয় দায়ও সরকারকেই নিতে হবে।

ঢাকার নয়াপল্টনে একদল নেতা-কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে নীল-সাদা ব্যানার—তাতে লেখা, ‘দফা এক, দাবি এক—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।’ সময়টা ২০২৩ সালের শেষ ভাগ। মুখে স্লোগান, চোখে রাগ, কিন্তু ভেতরে যেন এক অজানা ক্লান্তি। এ দৃশ্য নতুন নয়।

৪ ঘণ্টা আগে

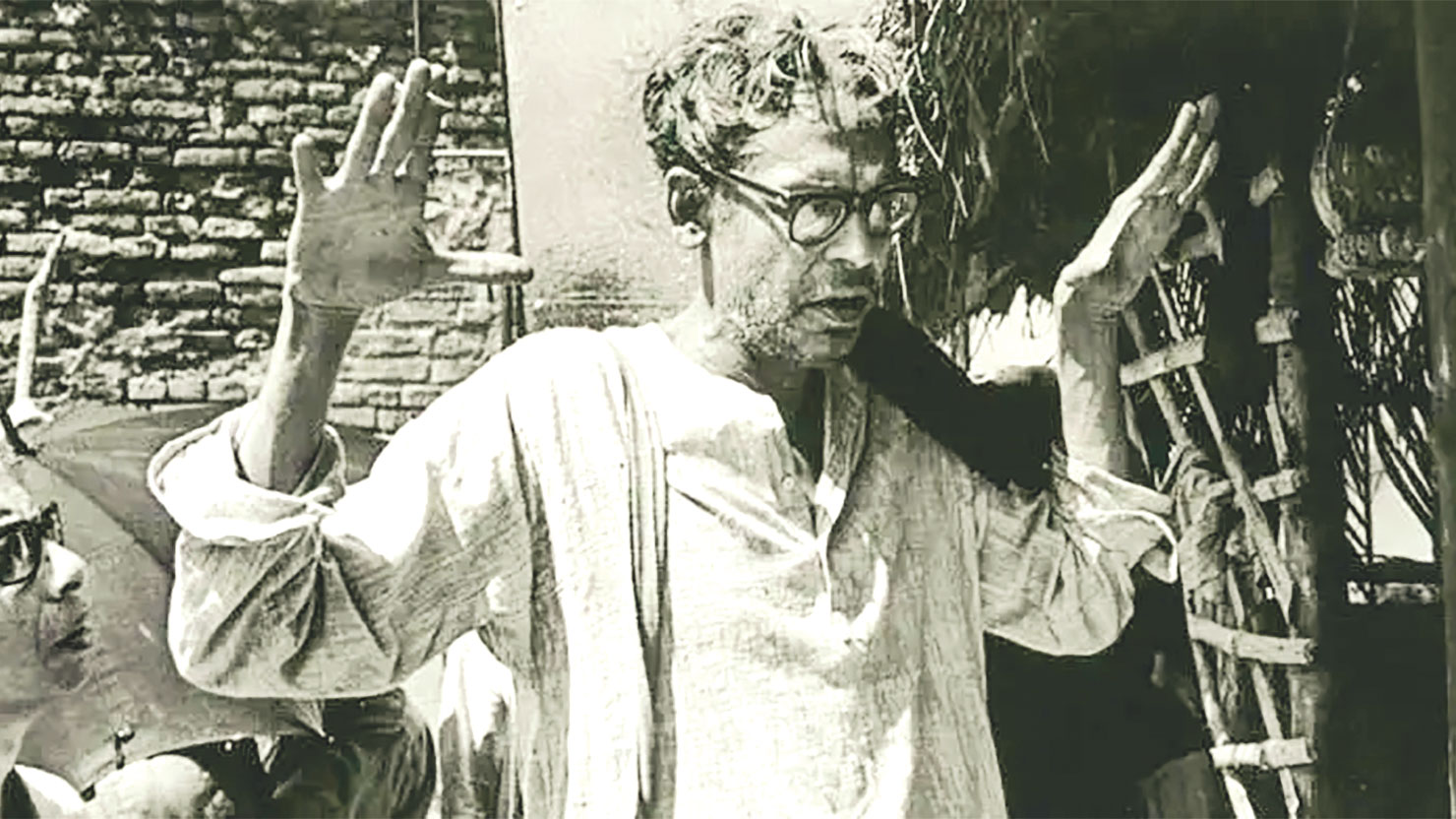

মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার...

৪ ঘণ্টা আগে

খুলনায় এখন থেকে দুটি কারাগার থাকবে। পুরোনো কারাগার তো থাকছেই, এখন থেকে নতুন কারাগারেও থাকবেন বন্দীরা। পুরোনো কারাগার থেকে আধুনিক কারাগারে ১০০ জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গত শনিবার। নতুন কারাগারে ৪ হাজার বন্দী থাকতে পারবেন।

৪ ঘণ্টা আগে

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে।

১ দিন আগেচিররঞ্জন সরকার

ঢাকার নয়াপল্টনে একদল নেতা-কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে নীল-সাদা ব্যানার—তাতে লেখা, ‘দফা এক, দাবি এক—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।’ সময়টা ২০২৩ সালের শেষ ভাগ। মুখে স্লোগান, চোখে রাগ, কিন্তু ভেতরে যেন এক অজানা ক্লান্তি। এ দৃশ্য নতুন নয়। এর আগেও কয়েকটি নির্বাচন ঘিরেও বিএনপির এমন সব আন্দোলন দেখা গেছে—জোর আছে, কিন্তু জনসমর্থন নেই।

২০০৭ সালে ক্ষমতা হারানোর পর থেকে দলটি যেন বারবার একই বৃত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো হরতাল-অবরোধে দেশ অচল করেছে, কখনো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে নিজেকে রাজনীতির বাইরে ঠেলে দিয়েছে। ২০১৪ সালের ভোটে অংশ নেয়নি, আবার ২০১৮ সালের নির্বাচনে বহু নাটকের পর অংশ নিয়েও বিভ্রান্তি কাটাতে পারেনি। কেউ প্রার্থী হয়েও শেষ মুহূর্তে সরে গেছেন, কেউ নির্বাচিত হয়েও শপথ নেবেন কি না, তা নিয়ে দোদুল্যমান থেকেছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত কয়েকজনের সংসদে যাওয়া দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সব মিলিয়ে বিএনপি এখনো যেন এক অনিশ্চিত পথে হাঁটছে—যে পথে দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট, আর প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকাল পেরিয়ে গেলেও দলটি এখনো খুঁজছে নিজের রাজনৈতিক পুনর্জন্মের সূত্র।

এর মধ্যেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার বাস্তবায়নের প্রস্তাব ঘিরে আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতার নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা একে বলছেন ‘বিএনপির জন্য কৌশলগত ফাঁদ’। কারণ, সংস্কার মেনে নিলে তা রাজনৈতিক পরাজয়ের স্বীকারোক্তি হবে, আর না মেনে নিলে তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে ‘সংস্কারবিরোধী’ তকমা।

বিএনপি তাই এখন সময় কেনার রাজনীতিতে ব্যস্ত। গত দুই দিনে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিক বৈঠক হয়েছে—লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে স্থায়ী কমিটির দীর্ঘ আলোচনা, এরপর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন। আপাতত সংযমী ভঙ্গিতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুধু বলেছেন, প্রত্যাখ্যানের কথা তো আমরা বলিনি।

এই একটি বাক্যই যেন অনেক কিছু বলে দেয়—বিএনপি জানে, সরাসরি ‘না’ বলার মানে হবে রাজনৈতিক অচলাবস্থায় ফিরে যাওয়া, আর সেই সুযোগটাই প্রতিপক্ষ হাতছাড়া করবে না।

তবে এই সংযমী অবস্থানের ভেতরে লুকিয়ে আছে গভীর রাজনৈতিক অস্বস্তি। ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে যে তিনটি বিষয়ে বিএনপির আপত্তি—গণভোটের সময়, ভিন্নমতের উল্লেখ না থাকা এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের ধরন, এগুলো শুধু কারিগরি প্রশ্ন নয়; দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণেও বড় ভূমিকা রাখবে। কারণ, এই তিনটি দিকই ক্ষমতার কাঠামো ও গণতন্ত্র চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিতে পারে।

বিএনপি ভেবেছিল, বাস্তবায়নের আগে সুপারিশগুলো নিয়ে আবারও তাদের আলোচনার সুযোগ থাকবে; কিন্তু সেখানে ভিন্নমতের স্থান না রেখেই কমিশন সরাসরি বাস্তবায়ন প্রস্তাব দিয়েছে। এতে বিএনপির আপত্তি এখন ‘বিরোধিতা’ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে, যা সরকার ও কমিশন উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক।

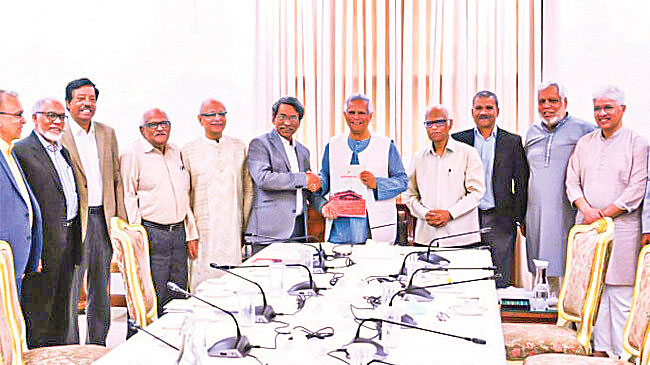

এই অবস্থায় বিএনপির সামনে তিনটি সম্ভাব্য পথ খোলা—প্রথমত, সংস্কার বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা; দ্বিতীয়ত, শর্ত সাপেক্ষে আংশিক সমর্থন জানানো; তৃতীয়ত, সরকার ও কমিশনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। এখন পর্যন্ত দলটি তৃতীয় পথেই হাঁটছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল শিগগির জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করবে। তবে এই সংযমী অবস্থান কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নির্ভর করছে সরকারের প্রতিক্রিয়ার ওপর।

এরপর বিএনপি হয়তো কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য হবে। কারণ, নির্বাচনের সময়সীমা (আগামী ফেব্রুয়ারি) এখন খুব কাছে। বিএনপির নেতারা চান, এই সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক—এবং এটাই তাঁদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার। কিন্তু এই ‘নির্বাচন চাওয়া’র মনোভাবই এখন তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি যেভাবে সরকারপন্থী অবস্থান নিয়ে কমিশনের সুপারিশ সমর্থন করছে, তাতে বিএনপি ক্রমেই রাজনৈতিকভাবে একা হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মন্তব্য—‘ওনারা (বিএনপি) ভুল করেছেন, এখন সেই ভুল আমাদের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়’—এ যেন বিএনপির রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকেই প্রকাশ করে।

বিএনপির সংকটের আরেক দিক হচ্ছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা। জুলাই সনদে স্বাক্ষরের সময় তারা যে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছিল, তা কমিশনের চূড়ান্ত নথিতে স্থান পায়নি। মির্জা ফখরুলের ভাষায়, ‘আমরা ভেবেছিলাম, ভিন্নমতও নথিভুক্ত হবে, কিন্তু দেখা গেল, আমাদের মন্তব্য গায়েব।’ এই অভিযোগের সত্যতা থাকুক বা না থাকুক, রাজনৈতিকভাবে এটি বিএনপির জন্য একধরনের ‘মানসিক ক্ষোভ’ তৈরি করেছে, যার প্রতিফলন এখনকার সংযত প্রতিক্রিয়ার ভেতরেও স্পষ্ট।

বিএনপি নিশ্চয় জানে, এখনই কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখালে সরকার তাদের ‘সংস্কারবিরোধী’ বলে প্রচার করবে; আবার মেনে নিলে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেবে। তাই দলটি আপাতত ভারসাম্য রক্ষা করছে—একদিকে নরম ভাষায় সমালোচনা, অন্যদিকে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

কিন্তু এই ‘কৌশলগত ভারসাম্য’ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা যত লম্বা হয়, বিভ্রান্তিও তত বেড়ে যায়। বিএনপির ভেতরেই ইতিমধ্যে দুটি মত গড়ে উঠেছে—একদল চায় আংশিক সংস্কার মেনে নিয়ে নির্বাচনের পথে যাওয়া; আরেক দল মনে করছে, সরকারকে চাপে ফেলা উচিত। এই অভ্যন্তরীণ মতভেদই হয়তো আগামী সপ্তাহগুলোতে আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

রাজনীতির ইতিহাসে এমন উভয়সংকট নতুন নয়। অতীতে আওয়ামী লীগও অনুরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল—যখন আন্দোলন ও নির্বাচনের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পেতে গিয়ে বারবার সমালোচিত হয়েছে। বিএনপি এখন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। পার্থক্য শুধু একটাই—তখন রাজপথে আন্দোলনের জায়গা ছিল, এখন তা নেই।

বিএনপির সামনে এখনো সুযোগ আছে, কৌশলগতভাবে নিজের অবস্থান নতুন করে মজবুত করার। চাইলে তারা দাবি তুলতে পারে, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের। এতে দলটি অন্তত নৈতিক অবস্থান ধরে রাখতে পারবে; জনসমক্ষে বার্তাও যাবে—বিএনপি কোনো সংস্কারের বিপক্ষে নয়, বরং গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা ও জন-অংশগ্রহণের পক্ষে।

রাজনীতি কখনো সরলরেখায় চলে না। এখানে অন্ধবিশ্বাসের জায়গা নেই, আবার চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানও সব সময় প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। বিএনপি যদি এখন নিজের অতীত ভুলগুলো স্বীকার করে, আবেগের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন কৌশল নির্ধারণ করতে পারে, তবে পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দেওয়ার এখনো সুযোগ আছে। কিন্তু সেই সাহস যদি না দেখায়, যদি পুরোনো বিভ্রান্তির ঘূর্ণিতে আটকে থাকে, তবে ইতিহাস হয়তো আবারও একই কথা বলবে, যে দল সময়ের সঙ্গে নিজেদের কৌশল বদলাতে পারে না, তার ভাগ্য শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় ইতিহাসের প্রান্তে; খেলোয়াড় নয়, দর্শকের আসনে।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

ঢাকার নয়াপল্টনে একদল নেতা-কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে নীল-সাদা ব্যানার—তাতে লেখা, ‘দফা এক, দাবি এক—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।’ সময়টা ২০২৩ সালের শেষ ভাগ। মুখে স্লোগান, চোখে রাগ, কিন্তু ভেতরে যেন এক অজানা ক্লান্তি। এ দৃশ্য নতুন নয়। এর আগেও কয়েকটি নির্বাচন ঘিরেও বিএনপির এমন সব আন্দোলন দেখা গেছে—জোর আছে, কিন্তু জনসমর্থন নেই।

২০০৭ সালে ক্ষমতা হারানোর পর থেকে দলটি যেন বারবার একই বৃত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো হরতাল-অবরোধে দেশ অচল করেছে, কখনো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে নিজেকে রাজনীতির বাইরে ঠেলে দিয়েছে। ২০১৪ সালের ভোটে অংশ নেয়নি, আবার ২০১৮ সালের নির্বাচনে বহু নাটকের পর অংশ নিয়েও বিভ্রান্তি কাটাতে পারেনি। কেউ প্রার্থী হয়েও শেষ মুহূর্তে সরে গেছেন, কেউ নির্বাচিত হয়েও শপথ নেবেন কি না, তা নিয়ে দোদুল্যমান থেকেছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত কয়েকজনের সংসদে যাওয়া দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সব মিলিয়ে বিএনপি এখনো যেন এক অনিশ্চিত পথে হাঁটছে—যে পথে দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট, আর প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকাল পেরিয়ে গেলেও দলটি এখনো খুঁজছে নিজের রাজনৈতিক পুনর্জন্মের সূত্র।

এর মধ্যেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার বাস্তবায়নের প্রস্তাব ঘিরে আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতার নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা একে বলছেন ‘বিএনপির জন্য কৌশলগত ফাঁদ’। কারণ, সংস্কার মেনে নিলে তা রাজনৈতিক পরাজয়ের স্বীকারোক্তি হবে, আর না মেনে নিলে তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে ‘সংস্কারবিরোধী’ তকমা।

বিএনপি তাই এখন সময় কেনার রাজনীতিতে ব্যস্ত। গত দুই দিনে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিক বৈঠক হয়েছে—লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে স্থায়ী কমিটির দীর্ঘ আলোচনা, এরপর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন। আপাতত সংযমী ভঙ্গিতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুধু বলেছেন, প্রত্যাখ্যানের কথা তো আমরা বলিনি।

এই একটি বাক্যই যেন অনেক কিছু বলে দেয়—বিএনপি জানে, সরাসরি ‘না’ বলার মানে হবে রাজনৈতিক অচলাবস্থায় ফিরে যাওয়া, আর সেই সুযোগটাই প্রতিপক্ষ হাতছাড়া করবে না।

তবে এই সংযমী অবস্থানের ভেতরে লুকিয়ে আছে গভীর রাজনৈতিক অস্বস্তি। ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে যে তিনটি বিষয়ে বিএনপির আপত্তি—গণভোটের সময়, ভিন্নমতের উল্লেখ না থাকা এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের ধরন, এগুলো শুধু কারিগরি প্রশ্ন নয়; দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণেও বড় ভূমিকা রাখবে। কারণ, এই তিনটি দিকই ক্ষমতার কাঠামো ও গণতন্ত্র চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিতে পারে।

বিএনপি ভেবেছিল, বাস্তবায়নের আগে সুপারিশগুলো নিয়ে আবারও তাদের আলোচনার সুযোগ থাকবে; কিন্তু সেখানে ভিন্নমতের স্থান না রেখেই কমিশন সরাসরি বাস্তবায়ন প্রস্তাব দিয়েছে। এতে বিএনপির আপত্তি এখন ‘বিরোধিতা’ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে, যা সরকার ও কমিশন উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক।

এই অবস্থায় বিএনপির সামনে তিনটি সম্ভাব্য পথ খোলা—প্রথমত, সংস্কার বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা; দ্বিতীয়ত, শর্ত সাপেক্ষে আংশিক সমর্থন জানানো; তৃতীয়ত, সরকার ও কমিশনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। এখন পর্যন্ত দলটি তৃতীয় পথেই হাঁটছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল শিগগির জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করবে। তবে এই সংযমী অবস্থান কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নির্ভর করছে সরকারের প্রতিক্রিয়ার ওপর।

এরপর বিএনপি হয়তো কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য হবে। কারণ, নির্বাচনের সময়সীমা (আগামী ফেব্রুয়ারি) এখন খুব কাছে। বিএনপির নেতারা চান, এই সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক—এবং এটাই তাঁদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার। কিন্তু এই ‘নির্বাচন চাওয়া’র মনোভাবই এখন তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি যেভাবে সরকারপন্থী অবস্থান নিয়ে কমিশনের সুপারিশ সমর্থন করছে, তাতে বিএনপি ক্রমেই রাজনৈতিকভাবে একা হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মন্তব্য—‘ওনারা (বিএনপি) ভুল করেছেন, এখন সেই ভুল আমাদের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়’—এ যেন বিএনপির রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকেই প্রকাশ করে।

বিএনপির সংকটের আরেক দিক হচ্ছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা। জুলাই সনদে স্বাক্ষরের সময় তারা যে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছিল, তা কমিশনের চূড়ান্ত নথিতে স্থান পায়নি। মির্জা ফখরুলের ভাষায়, ‘আমরা ভেবেছিলাম, ভিন্নমতও নথিভুক্ত হবে, কিন্তু দেখা গেল, আমাদের মন্তব্য গায়েব।’ এই অভিযোগের সত্যতা থাকুক বা না থাকুক, রাজনৈতিকভাবে এটি বিএনপির জন্য একধরনের ‘মানসিক ক্ষোভ’ তৈরি করেছে, যার প্রতিফলন এখনকার সংযত প্রতিক্রিয়ার ভেতরেও স্পষ্ট।

বিএনপি নিশ্চয় জানে, এখনই কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখালে সরকার তাদের ‘সংস্কারবিরোধী’ বলে প্রচার করবে; আবার মেনে নিলে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেবে। তাই দলটি আপাতত ভারসাম্য রক্ষা করছে—একদিকে নরম ভাষায় সমালোচনা, অন্যদিকে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

কিন্তু এই ‘কৌশলগত ভারসাম্য’ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা যত লম্বা হয়, বিভ্রান্তিও তত বেড়ে যায়। বিএনপির ভেতরেই ইতিমধ্যে দুটি মত গড়ে উঠেছে—একদল চায় আংশিক সংস্কার মেনে নিয়ে নির্বাচনের পথে যাওয়া; আরেক দল মনে করছে, সরকারকে চাপে ফেলা উচিত। এই অভ্যন্তরীণ মতভেদই হয়তো আগামী সপ্তাহগুলোতে আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

রাজনীতির ইতিহাসে এমন উভয়সংকট নতুন নয়। অতীতে আওয়ামী লীগও অনুরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল—যখন আন্দোলন ও নির্বাচনের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পেতে গিয়ে বারবার সমালোচিত হয়েছে। বিএনপি এখন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। পার্থক্য শুধু একটাই—তখন রাজপথে আন্দোলনের জায়গা ছিল, এখন তা নেই।

বিএনপির সামনে এখনো সুযোগ আছে, কৌশলগতভাবে নিজের অবস্থান নতুন করে মজবুত করার। চাইলে তারা দাবি তুলতে পারে, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের। এতে দলটি অন্তত নৈতিক অবস্থান ধরে রাখতে পারবে; জনসমক্ষে বার্তাও যাবে—বিএনপি কোনো সংস্কারের বিপক্ষে নয়, বরং গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা ও জন-অংশগ্রহণের পক্ষে।

রাজনীতি কখনো সরলরেখায় চলে না। এখানে অন্ধবিশ্বাসের জায়গা নেই, আবার চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানও সব সময় প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। বিএনপি যদি এখন নিজের অতীত ভুলগুলো স্বীকার করে, আবেগের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন কৌশল নির্ধারণ করতে পারে, তবে পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দেওয়ার এখনো সুযোগ আছে। কিন্তু সেই সাহস যদি না দেখায়, যদি পুরোনো বিভ্রান্তির ঘূর্ণিতে আটকে থাকে, তবে ইতিহাস হয়তো আবারও একই কথা বলবে, যে দল সময়ের সঙ্গে নিজেদের কৌশল বদলাতে পারে না, তার ভাগ্য শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় ইতিহাসের প্রান্তে; খেলোয়াড় নয়, দর্শকের আসনে।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের

১২ অক্টোবর ২০২১

মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার...

৪ ঘণ্টা আগে

খুলনায় এখন থেকে দুটি কারাগার থাকবে। পুরোনো কারাগার তো থাকছেই, এখন থেকে নতুন কারাগারেও থাকবেন বন্দীরা। পুরোনো কারাগার থেকে আধুনিক কারাগারে ১০০ জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গত শনিবার। নতুন কারাগারে ৪ হাজার বন্দী থাকতে পারবেন।

৪ ঘণ্টা আগে

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে।

১ দিন আগেআবদুল্লাহ আল মোহন

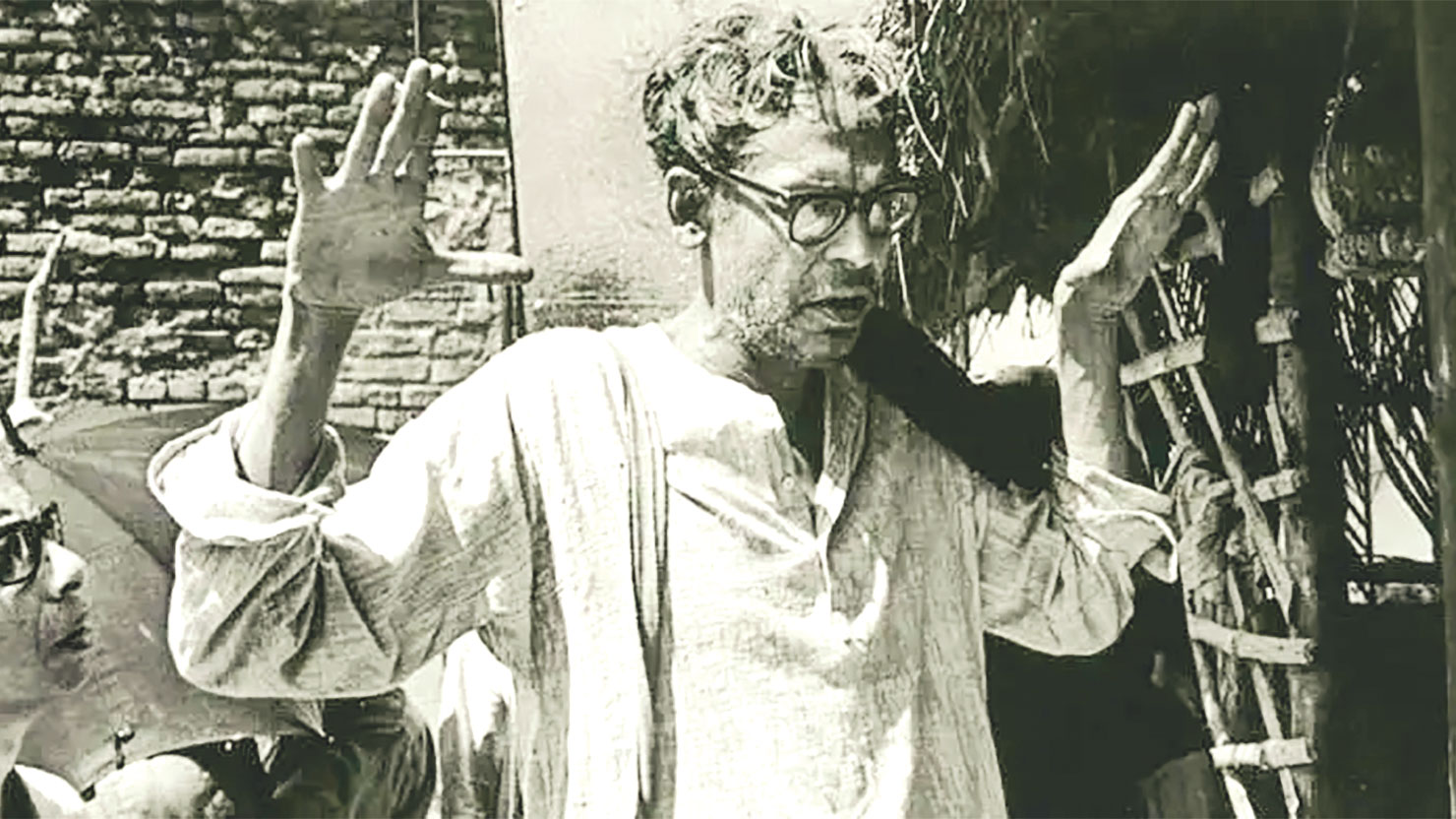

মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার করেছেন মানবতার পক্ষে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য থেকে। গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকারসহ দৃশ্যশিল্পের প্রায় সব মাধ্যমে কাজ করেছেন। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিকের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর এবং মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। আজ তাঁর শততম জন্মবর্ষ।

দেশভাগ, সামাজিক বাস্তবতা ও নারীদের নিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকায় তিনি তাঁর সিনেমায় তীব্র রাজনৈতিক ও মানবিক ভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’ এবং ‘কোমল গান্ধার’-এর মতো চলচ্চিত্র এখনো বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একেকটা মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচিত হয়। যে বিবেচনার মূলে বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিকই অগ্রণী শিল্পী, যিনি প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন দেশভাগ দ্বারা। দেশভাগকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর চলচ্চিত্রে দেশভাগ এবং এই বিভাজন থেকে উদ্ভূত বেদনা আর উদ্বাস্তু হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দুই বাংলায় আর কোনো পরিচালকের কাজেই তার প্রতিফলন ততটা পাই না আমরা।

মাত্র ২৫ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে, ৫১ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে ঋত্বিক মোট চলচ্চিত্র রেখে গেছেন ৮টি, বাকি ১০টি প্রামাণ্য ছবি আর গোটা কয়েক অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্যই। ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রে যেভাবে নতুন ঘরানা, বাস্তবতা, পুরোনো আর নাটকীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা গোটা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের জন্যই ছিল অভূতপূর্ব। ঋত্বিকের স্মরণসভায় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘আমাদের সকলের মধ্যে হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক ছিলেন সম্পূর্ণ নিজের মতো একজন।’

প্রথম জীবনে তিনি মঞ্চের লোক ছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্য মঞ্চকে ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন কোনো না কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট ও দায়বদ্ধতা থেকে। চলচ্চিত্র তাঁর কাছে ছিল একধরনের সংগ্রামের হাতিয়ার।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে, ঐতিহ্যবাহী ঘটক বংশে। যদিও তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভারেঙ্গায়, নগরবাড়ী ঘাটের অদূরে। তাঁদের পরিবারে আগে থেকে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক এবং মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। তাঁরা ছিলেন ১১ ভাই-বোন। তিনি এবং প্রতীতি দেবী ছিলেন যমজ ও কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বড় ভাই মনীশ ঘটক ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, লেখক ও সমাজকর্মী। আইপিটিএ থিয়েটার মুভমেন্ট এবং তেভাগা আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। মনীশ ঘটকের মেয়ে লেখিকা ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক ছিলেন স্কুলশিক্ষক।

তাঁর বাবা চাকরি থেকে অবসরের পর রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে বাড়িও করেন। সেই সুবাদে ঋত্বিক ঘটকের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। নাটক লেখা শুরু করেন কলেজজীবনেই। ১৯৪৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। আর ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের পরে তাঁর পরিবার কলকাতায় চলে যায়। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। সে বছরই তাঁর প্রথম নাটক ‘কালো সায়র’ লেখেন।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এ সময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা ও অভিনয় করেন এবং বের্টল্ট ব্রেখট ও নিকোলাই গোগোলের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের দাঙ্গার স্মৃতি আর দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক রচিত অসামান্য নাটক ‘দলিল’ ১৯৫৩ সালে বোম্বেতে গণনাট্যর অধিবেশনে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৫০ সালে তিনি নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি নিজের পরিচালিত ‘নাগরিক’ সিনেমাটি নির্মাণ করেন। তবে আর্থিক কারণে ছবিটি সে সময় মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ সালেই মুক্তি পায় তাঁর ‘অযান্ত্রিক’ ছবি। এই ছবির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রকার রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

এরপর ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিটি। ১৯৬১-৬২ সালের ভেতরে তাঁর পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬১), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) এবং ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২)—এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখার ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ‘ভিজিটিং প্রফেসর’ হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে ভাইস প্রিন্সিপাল হন। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি ১৯৭৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করেন। এরপর খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে।

ঋত্বিক ছিলেন চিরকালের দুরন্ত। অস্থির, দুর্বার, খামখেয়ালি এবং পারিপাট্যহীন ঠোঁটকাটা; ঋত্বিক তাঁর মনের কথাকে কখনোই তথাকথিত সভ্য মানুষের মুখোশ আঁটা বুলির মতো করে বলতে পারেননি। যা বলতে চেয়েছেন কোনো রকম ভীতি কিংবা ভদ্রতার তোয়াক্কা না করেই বলেছেন সরাসরি।

বর্তমানের দ্রোহকালপর্বে ঋত্বিক আজও শিরদাঁড়া সোজা রেখে কালের কণ্ঠস্বর যেন ছুড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে—‘ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো। তোমরা ভাবলে কাজ হবে’।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা

মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার করেছেন মানবতার পক্ষে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য থেকে। গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকারসহ দৃশ্যশিল্পের প্রায় সব মাধ্যমে কাজ করেছেন। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিকের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর এবং মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। আজ তাঁর শততম জন্মবর্ষ।

দেশভাগ, সামাজিক বাস্তবতা ও নারীদের নিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকায় তিনি তাঁর সিনেমায় তীব্র রাজনৈতিক ও মানবিক ভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’ এবং ‘কোমল গান্ধার’-এর মতো চলচ্চিত্র এখনো বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একেকটা মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচিত হয়। যে বিবেচনার মূলে বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিকই অগ্রণী শিল্পী, যিনি প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন দেশভাগ দ্বারা। দেশভাগকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর চলচ্চিত্রে দেশভাগ এবং এই বিভাজন থেকে উদ্ভূত বেদনা আর উদ্বাস্তু হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দুই বাংলায় আর কোনো পরিচালকের কাজেই তার প্রতিফলন ততটা পাই না আমরা।

মাত্র ২৫ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে, ৫১ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে ঋত্বিক মোট চলচ্চিত্র রেখে গেছেন ৮টি, বাকি ১০টি প্রামাণ্য ছবি আর গোটা কয়েক অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্যই। ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রে যেভাবে নতুন ঘরানা, বাস্তবতা, পুরোনো আর নাটকীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা গোটা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের জন্যই ছিল অভূতপূর্ব। ঋত্বিকের স্মরণসভায় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘আমাদের সকলের মধ্যে হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক ছিলেন সম্পূর্ণ নিজের মতো একজন।’

প্রথম জীবনে তিনি মঞ্চের লোক ছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্য মঞ্চকে ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন কোনো না কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট ও দায়বদ্ধতা থেকে। চলচ্চিত্র তাঁর কাছে ছিল একধরনের সংগ্রামের হাতিয়ার।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে, ঐতিহ্যবাহী ঘটক বংশে। যদিও তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভারেঙ্গায়, নগরবাড়ী ঘাটের অদূরে। তাঁদের পরিবারে আগে থেকে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক এবং মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। তাঁরা ছিলেন ১১ ভাই-বোন। তিনি এবং প্রতীতি দেবী ছিলেন যমজ ও কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বড় ভাই মনীশ ঘটক ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, লেখক ও সমাজকর্মী। আইপিটিএ থিয়েটার মুভমেন্ট এবং তেভাগা আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। মনীশ ঘটকের মেয়ে লেখিকা ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক ছিলেন স্কুলশিক্ষক।

তাঁর বাবা চাকরি থেকে অবসরের পর রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে বাড়িও করেন। সেই সুবাদে ঋত্বিক ঘটকের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। নাটক লেখা শুরু করেন কলেজজীবনেই। ১৯৪৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। আর ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের পরে তাঁর পরিবার কলকাতায় চলে যায়। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। সে বছরই তাঁর প্রথম নাটক ‘কালো সায়র’ লেখেন।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এ সময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা ও অভিনয় করেন এবং বের্টল্ট ব্রেখট ও নিকোলাই গোগোলের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের দাঙ্গার স্মৃতি আর দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক রচিত অসামান্য নাটক ‘দলিল’ ১৯৫৩ সালে বোম্বেতে গণনাট্যর অধিবেশনে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৫০ সালে তিনি নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি নিজের পরিচালিত ‘নাগরিক’ সিনেমাটি নির্মাণ করেন। তবে আর্থিক কারণে ছবিটি সে সময় মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ সালেই মুক্তি পায় তাঁর ‘অযান্ত্রিক’ ছবি। এই ছবির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রকার রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

এরপর ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিটি। ১৯৬১-৬২ সালের ভেতরে তাঁর পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬১), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) এবং ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২)—এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখার ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ‘ভিজিটিং প্রফেসর’ হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে ভাইস প্রিন্সিপাল হন। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি ১৯৭৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করেন। এরপর খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে।

ঋত্বিক ছিলেন চিরকালের দুরন্ত। অস্থির, দুর্বার, খামখেয়ালি এবং পারিপাট্যহীন ঠোঁটকাটা; ঋত্বিক তাঁর মনের কথাকে কখনোই তথাকথিত সভ্য মানুষের মুখোশ আঁটা বুলির মতো করে বলতে পারেননি। যা বলতে চেয়েছেন কোনো রকম ভীতি কিংবা ভদ্রতার তোয়াক্কা না করেই বলেছেন সরাসরি।

বর্তমানের দ্রোহকালপর্বে ঋত্বিক আজও শিরদাঁড়া সোজা রেখে কালের কণ্ঠস্বর যেন ছুড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে—‘ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো। তোমরা ভাবলে কাজ হবে’।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের

১২ অক্টোবর ২০২১

ঢাকার নয়াপল্টনে একদল নেতা-কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে নীল-সাদা ব্যানার—তাতে লেখা, ‘দফা এক, দাবি এক—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।’ সময়টা ২০২৩ সালের শেষ ভাগ। মুখে স্লোগান, চোখে রাগ, কিন্তু ভেতরে যেন এক অজানা ক্লান্তি। এ দৃশ্য নতুন নয়।

৪ ঘণ্টা আগে

খুলনায় এখন থেকে দুটি কারাগার থাকবে। পুরোনো কারাগার তো থাকছেই, এখন থেকে নতুন কারাগারেও থাকবেন বন্দীরা। পুরোনো কারাগার থেকে আধুনিক কারাগারে ১০০ জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গত শনিবার। নতুন কারাগারে ৪ হাজার বন্দী থাকতে পারবেন।

৪ ঘণ্টা আগে

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

খুলনায় এখন থেকে দুটি কারাগার থাকবে। পুরোনো কারাগার তো থাকছেই, এখন থেকে নতুন কারাগারেও থাকবেন বন্দীরা। পুরোনো কারাগার থেকে আধুনিক কারাগারে ১০০ জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গত শনিবার। নতুন কারাগারে ৪ হাজার বন্দী থাকতে পারবেন। নতুন কারাগারে পৌঁছানোর পর কারাবন্দীদের রজনীগন্ধা ও গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করেন কারা উপমহাপরিদর্শক। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে দেখে বেশ ভালো লাগল। খবরটি শনিবারের আজকের পত্রিকার অনলাইনের।

বলতেই হয়, খুব ভালো হতো, যদি খুলনায় কোনো অপরাধ না থাকত। কারাগার না থাকত। কারাগারহীন নগরজীবন থাকলে কী অসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারত! শুধু খুলনায় কেন, দেশের কোথাও কোনো অপরাধ নেই, গড়ে উঠেছে দুর্নীতি-ঘুষ-চাঁদাবাজিমুক্ত দেশ—এ রকম স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু অদৃষ্ট এমনই, মানুষ যেকোনো কারণেই হোক, অপরাধ করে ফেলেন। ধরা পড়লে বিচারের মাধ্যমে তাঁকে যেতে হয় কারাগারে। অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরাও কাটান রাজবন্দীর জীবন।

খুলনার আধুনিক কারাগারে থাকবে একটি বিশাল গ্রন্থাগার। শুনে ভালো লাগছে। সত্যিই যদি বন্দীরা একটু জ্ঞানচর্চায় মন দেন, তাহলে মুক্তির পর একটি ভালো জীবনের দিশা তাঁরা পেতে পারেন। একসময় কারাগার ছিল ভয়ংকর। এখন তো সংশোধনাগার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাই বন্দীদের জীবনে আনন্দ এনে তাঁদের অপরাধ শুধরে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কারাগার নিয়ে এবার অন্য কথা বলি। এ বিষয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে অনেক। নাজিম হিকমত তাঁর ‘জেলখানার চিঠি’ বা ‘আমি জেলে যাবার পর’ কবিতা দুটিতে যে বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন, তা অতুলনীয়। কারাগারের কাহিনি নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত কিছু চলচ্চিত্র আছে, যেগুলো কারাজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। ১৯৯৪ সালে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘শশাঙ্ক রিডেম্পশন’কে বিশ্বের সেরা কারাগারভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে মনে করেন অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক। মরগ্যান ফ্রিম্যান আর টিম রবিনসের অনবদ্য অভিনয়ে ছবিটি এক ক্ল্যাসিক ছবিতে পরিণত হয়েছে। ‘দ্য গ্রিন মাইল’ ছবিটির কথাও বলা যেতে পারে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক বন্দী ও কারারক্ষীর মধ্যে মানবিক সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই কাহিনি। আমাদের দেশেও কিছুকাল আগে নির্মিত হয়েছিল কারাগারভিত্তিক ছবি ‘আয়নাবাজি’। ভালো চলচ্চিত্রের আকালে সেই ছবি আশার আলো জাগিয়েছিল সিনে-দর্শকদের মনে।

কারাগারকে যদি সংশোধনাগার হিসেবে নেওয়া হয়, তাহলে কারারক্ষী ও কারাবন্দীদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে। কারাগারে নানাভাবে বন্দীদের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের নৈতিক অবস্থান পোক্ত করা যায়। শক্তি দিয়ে দমনের চেয়ে কাউন্সেলিং হয়ে উঠতে পারে কথোপকথনের ভাষা। কারাবন্দী যেন মনে করতে পারেন, কারাজীবনটাই শেষ কথা নয়। কারাগার থেকে বের হয়ে আসার পর স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ আছে তাঁর।

মুশকিল হলো, সব সময় এই ধারণার জয় হয় না। কিন্তু সেটা হলে তা মানবজীবনের এক অসাধারণ ইতিবাচক গল্প হয়ে উঠতে পারত।

খুলনায় এখন থেকে দুটি কারাগার থাকবে। পুরোনো কারাগার তো থাকছেই, এখন থেকে নতুন কারাগারেও থাকবেন বন্দীরা। পুরোনো কারাগার থেকে আধুনিক কারাগারে ১০০ জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গত শনিবার। নতুন কারাগারে ৪ হাজার বন্দী থাকতে পারবেন। নতুন কারাগারে পৌঁছানোর পর কারাবন্দীদের রজনীগন্ধা ও গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করেন কারা উপমহাপরিদর্শক। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে দেখে বেশ ভালো লাগল। খবরটি শনিবারের আজকের পত্রিকার অনলাইনের।

বলতেই হয়, খুব ভালো হতো, যদি খুলনায় কোনো অপরাধ না থাকত। কারাগার না থাকত। কারাগারহীন নগরজীবন থাকলে কী অসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারত! শুধু খুলনায় কেন, দেশের কোথাও কোনো অপরাধ নেই, গড়ে উঠেছে দুর্নীতি-ঘুষ-চাঁদাবাজিমুক্ত দেশ—এ রকম স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু অদৃষ্ট এমনই, মানুষ যেকোনো কারণেই হোক, অপরাধ করে ফেলেন। ধরা পড়লে বিচারের মাধ্যমে তাঁকে যেতে হয় কারাগারে। অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরাও কাটান রাজবন্দীর জীবন।

খুলনার আধুনিক কারাগারে থাকবে একটি বিশাল গ্রন্থাগার। শুনে ভালো লাগছে। সত্যিই যদি বন্দীরা একটু জ্ঞানচর্চায় মন দেন, তাহলে মুক্তির পর একটি ভালো জীবনের দিশা তাঁরা পেতে পারেন। একসময় কারাগার ছিল ভয়ংকর। এখন তো সংশোধনাগার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাই বন্দীদের জীবনে আনন্দ এনে তাঁদের অপরাধ শুধরে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কারাগার নিয়ে এবার অন্য কথা বলি। এ বিষয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে অনেক। নাজিম হিকমত তাঁর ‘জেলখানার চিঠি’ বা ‘আমি জেলে যাবার পর’ কবিতা দুটিতে যে বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন, তা অতুলনীয়। কারাগারের কাহিনি নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত কিছু চলচ্চিত্র আছে, যেগুলো কারাজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। ১৯৯৪ সালে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘শশাঙ্ক রিডেম্পশন’কে বিশ্বের সেরা কারাগারভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে মনে করেন অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক। মরগ্যান ফ্রিম্যান আর টিম রবিনসের অনবদ্য অভিনয়ে ছবিটি এক ক্ল্যাসিক ছবিতে পরিণত হয়েছে। ‘দ্য গ্রিন মাইল’ ছবিটির কথাও বলা যেতে পারে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক বন্দী ও কারারক্ষীর মধ্যে মানবিক সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই কাহিনি। আমাদের দেশেও কিছুকাল আগে নির্মিত হয়েছিল কারাগারভিত্তিক ছবি ‘আয়নাবাজি’। ভালো চলচ্চিত্রের আকালে সেই ছবি আশার আলো জাগিয়েছিল সিনে-দর্শকদের মনে।

কারাগারকে যদি সংশোধনাগার হিসেবে নেওয়া হয়, তাহলে কারারক্ষী ও কারাবন্দীদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে। কারাগারে নানাভাবে বন্দীদের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের নৈতিক অবস্থান পোক্ত করা যায়। শক্তি দিয়ে দমনের চেয়ে কাউন্সেলিং হয়ে উঠতে পারে কথোপকথনের ভাষা। কারাবন্দী যেন মনে করতে পারেন, কারাজীবনটাই শেষ কথা নয়। কারাগার থেকে বের হয়ে আসার পর স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ আছে তাঁর।

মুশকিল হলো, সব সময় এই ধারণার জয় হয় না। কিন্তু সেটা হলে তা মানবজীবনের এক অসাধারণ ইতিবাচক গল্প হয়ে উঠতে পারত।

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের

১২ অক্টোবর ২০২১

ঢাকার নয়াপল্টনে একদল নেতা-কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে নীল-সাদা ব্যানার—তাতে লেখা, ‘দফা এক, দাবি এক—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।’ সময়টা ২০২৩ সালের শেষ ভাগ। মুখে স্লোগান, চোখে রাগ, কিন্তু ভেতরে যেন এক অজানা ক্লান্তি। এ দৃশ্য নতুন নয়।

৪ ঘণ্টা আগে

মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার...

৪ ঘণ্টা আগে

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে।

১ দিন আগেদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার কাজে ব্যয় করা হলেও বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ কর আহরণ করা হয় না। শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দিয়েই উৎপাদন ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন।

আজাদুর রহমান চন্দন

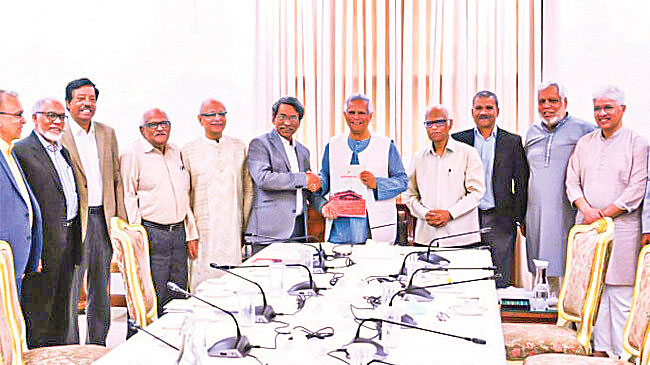

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে। কোনো কোনো দলের নেতারা তো ইদানীং রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন, নির্বাচন না-ও হতে পারে, কিংবা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হলেও গণভোট হতেই হবে। কোনো কোনো মহল থেকে আবার তাদের পছন্দমাফিক কাজ না হলে নির্বাচন হতে না দেওয়ার হুমকি আসছে আগে থেকেই। কখনো কখনো মান-অভিমানের খেলা শেষে তাদের সব চাওয়াই পূরণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর জুলাই সনদে সই করেছে বামপন্থী চারটি দল ছাড়া অন্যান্য দল। গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কিছু শর্ত আরোপ করে সনদে সই করা থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকে। পরে সনদ বাস্তবায়নের দলিল প্রণয়ন করা হয়। তবে এই সনদে সই করে দেশে ক্রিয়াশীল সবচেয়ে বড় দল বিএনপি যে এখন বিপাকে পড়েছে, তা ধরে নেওয়া যায়।

কয়েক মাস ধরে বিএনপির নেতারা মুক্তিযুদ্ধ ও বাহাত্তরের সংবিধানের মূলভিত্তির পক্ষে মনভোলানো কথাবার্তা বলে এলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় সনদে সই করেছে। অনেকে মনে করেন, ফেব্রুয়ারিতে যাতে নির্বাচনটা হয়ে যায়, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুকূলে রাখতেই দলটি সনদে সই করেছে। ফাঁদে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে এখন সুর পাল্টেছে। বিএনপি যে ফাঁদে পড়েছে, তার আভাস মেলে দলীয় কোনো কোনো নেতার বক্তব্যেও। দলটির চেয়ারপারসনের এক উপদেষ্টা গত শনিবার এক আলোচনা সভায় বলেছেন, ‘বিএনপি এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, যাদের প্রয়োজন হয়, তারা নিজেদের স্বার্থে এ দলকে ব্যবহার করে নিচ্ছে। বিএনপি আজ অর্জুনগাছের ছালের মতো—যার দরকার পড়ে, কেটে নেয়।’

বিএনপির নেতাদের অভিযোগ, আলোচনাকালে এবং সনদে সই করার সময় বলা হয়েছিল, সব রাজনৈতিক দল যেসব বিষয়ে একমত, সেগুলো সই হয়ে গেল। যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত নয়, তাদের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা জোরালো আপত্তি আছে, সেগুলোও লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কাছে উত্থাপন করেছে, তাতে নোট অব ডিসেন্টের কোনো উল্লেখই নেই। কমিশন আবার নতুন করে কিছু বিষয় জুড়ে দিয়েছে। এটাকে অন্যায় এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা আখ্যা দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘জুলাই সনদে আমরা যে অংশে সই করেছি, তার দায়দায়িত্ব আমরা নেব। কিন্তু যেটা আমরা সই করিনি, সেটার দায় আমরা নেব না।’ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ‘জুলাই সনদ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। আমি একজন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী হিসেবে মনে করি, জুলাই সনদ দেশের জনগণের প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু ব্যক্তি, যাঁরা এখানে উপদেষ্টা হয়েছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বসবাস করতে গেলে অনেক পর্যায়ের সম্মুখীন হবেন, তাঁদের জন্য হয়তো জুলাই সনদের প্রয়োজন আছে।’

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট অনুষ্ঠানের এবং সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে করার দাবিতে মাঠ গরম করছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও জাতীয় নির্বাচনের আগে অথবা একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছে। জুলাই সনদে এত এত প্রস্তাবের ওপর কীভাবে গণভোট হবে। ধরা যাক, কোনো নাগরিক কোনো বিষয় পুরোটা, কোনো বিষয়ের অর্ধেকটা, আবার কোনোটার সিকিভাগ মানেন। তার পক্ষে কি এককথায় ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ বলে রায় দেওয়া সম্ভব? গণভোট ও পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিবের ভাষ্য, ‘পিআর হবে কি না, ওটা আগামী পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে। গণভোট প্রসঙ্গে আমরা রাজি হয়েছি। আলাদা করে গণভোটের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা বলেছি, নির্বাচনের দিনই গণভোট করা হোক, এতে খরচ কমবে। কারণ, আলাদা গণভোটে হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। তাই নির্বাচনের ব্যালটে দুটি বিষয় থাকবে—

একটি সংসদ নির্বাচন, অন্যটি গণভোট। এটা ছিল একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত। এটা না করে এখন আবার তাঁরা গণভোট আগে হতে হবে, তারপর নির্বাচন হবে—এটা বলছেন।’ জুলাই সনদ, গণভোট, পিআর পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে।

চলছে পারস্পরিক দোষারোপের খেলা। জামায়াতের নেতারা খোলামেলাভাবে বিএনপিকে সংস্কারবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এতে বাড়ছে দুই পক্ষের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি। বিএনপির মহাসচিব বলছেন, ১৯৭১ সালে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা এখন চব্বিশের জুলাই আন্দোলনকে বড় করে দেখাতে চায়। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল তো জামায়াতে ইসলামীর ‘সাংগঠনিক িষিদ্ধকরণ’ এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতির পুনরুত্থান রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসবের ফলে জনমনে শুধু নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তাই নয়, আতঙ্কও বাড়ছে।

এমনিতেই এক বছরের বেশি সময়েও উদ্ধার হয়নি পুলিশের লুট হওয়া বিপুলসংখ্যক অস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ। বলা হচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে তরুণদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এটি পাইলট প্রকল্প। ভবিষ্যতে এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিকেরা দেশের রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দেশের সংকটকালে প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে।

দেশের সামরিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতায় এটি নাকি অপরিহার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচলন থাকলেও তা পরিচালিত হয় সে দেশের জাতীয় নীতি-কৌশলের আলোকে। বাংলাদেশে আলোচিত প্রকল্পে সে রকম কোনো জাতীয় কৌশল বা নীতি অনুপস্থিত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের কোনো প্রকল্প যদি নেওয়া হয়, তাহলে তা প্রতিরক্ষা কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে সনদ নিয়ে এত জল ঘোলা করা হচ্ছে, সেটি বাস্তবায়িত হলে কি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্য আদৌ দূর হবে বা কমবে? কারসাজির মাধ্যমে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় যে সিন্ডিকেট, তার কি বিলোপ ঘটবে? সর্বশেষ গত শনিবার সিলেটে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের আন্দোলনে মদদ দেওয়ার অভিযোগে সিপিবি ও বাসদের ২৩ নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে।

দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার কাজে ব্যয় করা হলেও বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ কর আহরণ করা হয় না। শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দিয়ে উৎপাদন ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। কর্মস্থলের নিরাপত্তার পেছনেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে তাঁরা নারাজ। উল্টো তাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিংবা আমদানি-রপ্তানির নামে লুটপাট ও অর্থ পাচার করেন। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলানো জরুরি। এ বিষয়ে জুলাই সনদে কোনো দিকনির্দেশনা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নব্বইয়ে এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গঠিত টাস্কফোর্স তিন মাসের মধ্যে যে দলিল প্রণয়ন করেছিল, তাতে আত্মনির্ভর উন্নয়নের রূপরেখা ছিল স্পষ্ট। বৈষম্য কমানোরও নানা পদক্ষেপের প্রস্তাব ছিল।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে। কোনো কোনো দলের নেতারা তো ইদানীং রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন, নির্বাচন না-ও হতে পারে, কিংবা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হলেও গণভোট হতেই হবে। কোনো কোনো মহল থেকে আবার তাদের পছন্দমাফিক কাজ না হলে নির্বাচন হতে না দেওয়ার হুমকি আসছে আগে থেকেই। কখনো কখনো মান-অভিমানের খেলা শেষে তাদের সব চাওয়াই পূরণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর জুলাই সনদে সই করেছে বামপন্থী চারটি দল ছাড়া অন্যান্য দল। গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কিছু শর্ত আরোপ করে সনদে সই করা থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকে। পরে সনদ বাস্তবায়নের দলিল প্রণয়ন করা হয়। তবে এই সনদে সই করে দেশে ক্রিয়াশীল সবচেয়ে বড় দল বিএনপি যে এখন বিপাকে পড়েছে, তা ধরে নেওয়া যায়।

কয়েক মাস ধরে বিএনপির নেতারা মুক্তিযুদ্ধ ও বাহাত্তরের সংবিধানের মূলভিত্তির পক্ষে মনভোলানো কথাবার্তা বলে এলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় সনদে সই করেছে। অনেকে মনে করেন, ফেব্রুয়ারিতে যাতে নির্বাচনটা হয়ে যায়, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুকূলে রাখতেই দলটি সনদে সই করেছে। ফাঁদে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে এখন সুর পাল্টেছে। বিএনপি যে ফাঁদে পড়েছে, তার আভাস মেলে দলীয় কোনো কোনো নেতার বক্তব্যেও। দলটির চেয়ারপারসনের এক উপদেষ্টা গত শনিবার এক আলোচনা সভায় বলেছেন, ‘বিএনপি এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, যাদের প্রয়োজন হয়, তারা নিজেদের স্বার্থে এ দলকে ব্যবহার করে নিচ্ছে। বিএনপি আজ অর্জুনগাছের ছালের মতো—যার দরকার পড়ে, কেটে নেয়।’

বিএনপির নেতাদের অভিযোগ, আলোচনাকালে এবং সনদে সই করার সময় বলা হয়েছিল, সব রাজনৈতিক দল যেসব বিষয়ে একমত, সেগুলো সই হয়ে গেল। যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত নয়, তাদের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা জোরালো আপত্তি আছে, সেগুলোও লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কাছে উত্থাপন করেছে, তাতে নোট অব ডিসেন্টের কোনো উল্লেখই নেই। কমিশন আবার নতুন করে কিছু বিষয় জুড়ে দিয়েছে। এটাকে অন্যায় এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা আখ্যা দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘জুলাই সনদে আমরা যে অংশে সই করেছি, তার দায়দায়িত্ব আমরা নেব। কিন্তু যেটা আমরা সই করিনি, সেটার দায় আমরা নেব না।’ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ‘জুলাই সনদ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। আমি একজন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী হিসেবে মনে করি, জুলাই সনদ দেশের জনগণের প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু ব্যক্তি, যাঁরা এখানে উপদেষ্টা হয়েছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বসবাস করতে গেলে অনেক পর্যায়ের সম্মুখীন হবেন, তাঁদের জন্য হয়তো জুলাই সনদের প্রয়োজন আছে।’

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট অনুষ্ঠানের এবং সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে করার দাবিতে মাঠ গরম করছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও জাতীয় নির্বাচনের আগে অথবা একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছে। জুলাই সনদে এত এত প্রস্তাবের ওপর কীভাবে গণভোট হবে। ধরা যাক, কোনো নাগরিক কোনো বিষয় পুরোটা, কোনো বিষয়ের অর্ধেকটা, আবার কোনোটার সিকিভাগ মানেন। তার পক্ষে কি এককথায় ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ বলে রায় দেওয়া সম্ভব? গণভোট ও পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিবের ভাষ্য, ‘পিআর হবে কি না, ওটা আগামী পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে। গণভোট প্রসঙ্গে আমরা রাজি হয়েছি। আলাদা করে গণভোটের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা বলেছি, নির্বাচনের দিনই গণভোট করা হোক, এতে খরচ কমবে। কারণ, আলাদা গণভোটে হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। তাই নির্বাচনের ব্যালটে দুটি বিষয় থাকবে—

একটি সংসদ নির্বাচন, অন্যটি গণভোট। এটা ছিল একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত। এটা না করে এখন আবার তাঁরা গণভোট আগে হতে হবে, তারপর নির্বাচন হবে—এটা বলছেন।’ জুলাই সনদ, গণভোট, পিআর পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে।

চলছে পারস্পরিক দোষারোপের খেলা। জামায়াতের নেতারা খোলামেলাভাবে বিএনপিকে সংস্কারবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এতে বাড়ছে দুই পক্ষের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি। বিএনপির মহাসচিব বলছেন, ১৯৭১ সালে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা এখন চব্বিশের জুলাই আন্দোলনকে বড় করে দেখাতে চায়। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল তো জামায়াতে ইসলামীর ‘সাংগঠনিক িষিদ্ধকরণ’ এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতির পুনরুত্থান রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসবের ফলে জনমনে শুধু নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তাই নয়, আতঙ্কও বাড়ছে।

এমনিতেই এক বছরের বেশি সময়েও উদ্ধার হয়নি পুলিশের লুট হওয়া বিপুলসংখ্যক অস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ। বলা হচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে তরুণদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এটি পাইলট প্রকল্প। ভবিষ্যতে এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিকেরা দেশের রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দেশের সংকটকালে প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে।

দেশের সামরিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতায় এটি নাকি অপরিহার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচলন থাকলেও তা পরিচালিত হয় সে দেশের জাতীয় নীতি-কৌশলের আলোকে। বাংলাদেশে আলোচিত প্রকল্পে সে রকম কোনো জাতীয় কৌশল বা নীতি অনুপস্থিত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের কোনো প্রকল্প যদি নেওয়া হয়, তাহলে তা প্রতিরক্ষা কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে সনদ নিয়ে এত জল ঘোলা করা হচ্ছে, সেটি বাস্তবায়িত হলে কি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্য আদৌ দূর হবে বা কমবে? কারসাজির মাধ্যমে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় যে সিন্ডিকেট, তার কি বিলোপ ঘটবে? সর্বশেষ গত শনিবার সিলেটে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের আন্দোলনে মদদ দেওয়ার অভিযোগে সিপিবি ও বাসদের ২৩ নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে।

দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার কাজে ব্যয় করা হলেও বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ কর আহরণ করা হয় না। শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দিয়ে উৎপাদন ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। কর্মস্থলের নিরাপত্তার পেছনেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে তাঁরা নারাজ। উল্টো তাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিংবা আমদানি-রপ্তানির নামে লুটপাট ও অর্থ পাচার করেন। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলানো জরুরি। এ বিষয়ে জুলাই সনদে কোনো দিকনির্দেশনা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নব্বইয়ে এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গঠিত টাস্কফোর্স তিন মাসের মধ্যে যে দলিল প্রণয়ন করেছিল, তাতে আত্মনির্ভর উন্নয়নের রূপরেখা ছিল স্পষ্ট। বৈষম্য কমানোরও নানা পদক্ষেপের প্রস্তাব ছিল।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হননি। অথচ চড়েন ৫ কোটি টাকার গাড়িতে। সঙ্গে ওয়াকিটকিসহ সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। গুলশান ১ নম্বর সেকশনের জব্বার টাওয়ারে মাসিক ৫ লাখ টাকা ভাড়ায় আলিশান অফিস। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের নজরানা ১ লাখ টাকা! ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে ফ্ল্যাট। গাজীপুরে বাগানবাড়ি। নাম তাঁর আবদুল কাদের

১২ অক্টোবর ২০২১

ঢাকার নয়াপল্টনে একদল নেতা-কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে নীল-সাদা ব্যানার—তাতে লেখা, ‘দফা এক, দাবি এক—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।’ সময়টা ২০২৩ সালের শেষ ভাগ। মুখে স্লোগান, চোখে রাগ, কিন্তু ভেতরে যেন এক অজানা ক্লান্তি। এ দৃশ্য নতুন নয়।

৪ ঘণ্টা আগে

মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার...

৪ ঘণ্টা আগে

খুলনায় এখন থেকে দুটি কারাগার থাকবে। পুরোনো কারাগার তো থাকছেই, এখন থেকে নতুন কারাগারেও থাকবেন বন্দীরা। পুরোনো কারাগার থেকে আধুনিক কারাগারে ১০০ জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গত শনিবার। নতুন কারাগারে ৪ হাজার বন্দী থাকতে পারবেন।

৪ ঘণ্টা আগে