ইফতেখার হোসাইন

বিশুদ্ধ পানির অন্যতম উৎস ভূগর্ভস্থ তথা মাটির নিচে জমে থাকা পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি আহরিত হয় মাটির তলদেশ থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাত্যহিক জীবনে খাওয়ার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা ও গোসলের কাজে শতভাগ প্রয়োজন পড়ে এ পানির। উপকূলীয় গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা নলকূপ চাপলেই যে পানির নিত্য দেখা পাই তা ভূগর্ভস্থ পানি। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়, দেশে ভূগর্ভস্থ ওই পানিতে এবার প্রথমবারের মতো ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এই কণা দীর্ঘমেয়াদে হরমোনজনিত সমস্যা, ক্যানসার এবং প্রজননক্ষমতা হ্রাসের কারণ হতে পারে। যা মানবদেহে স্বাস্থ্যঝুঁকির নতুন সংকেত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।

সম্প্রতি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন এবং তাঁর গবেষণাদল ভূগর্ভস্থ পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁরা বাংলাদেশের কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর এবং পটুয়াখালী জেলার ১৮টি স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। যাতে দেখা যায়, ভূগর্ভস্থ পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের মাত্রা ৪ থেকে ৭৫টি কণার মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, ওই ছয় উপকূলীয় জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে লিটারপ্রতি গড়ে ২৪.৬৩টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া যায়, যা প্রথমবারের মতো ভূগর্ভস্থ পানিতে পাওয়া মাইক্রোপ্লাস্টিকের অবস্থান ও তার প্রাণঘাতী স্বাস্থ্যঝুঁকির তথ্য দেয়। মানবশরীরে এই কণার দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি হরমোন সমস্যা, ক্যানসার সৃষ্টি ও প্রজননক্ষমতা কমাতে পারে বলে জানান তাঁরা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যদি দৈনিক ৪.৫ লিটার পানি পান করেন, তবে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গ্রহণ করতে পারেন। সে বিবেচনায় যেখানে বাংলাদেশের গ্রাম থেকে শহরের বাসিন্দারা পুরোপুরি ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল। সেখানে একজন বাংলাদেশি বছরে নিজের অজান্তে কতসংখ্যক মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গ্রহণ করছেন? এটি তাঁদের নিজের অজ্ঞাতেই স্বাস্থ্যহানির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যদিও মানবদেহে মাইক্রোপ্লাস্টিকের নেতিবাচক প্রভাব পুরোপুরি জানা যায়নি, তবুও এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে জানান গবেষকেরা। কারণ, তাঁরা মাইক্রোপ্লাস্টিকের সঙ্গে প্রায়ই কীটনাশক, ভারী ধাতু, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (পিএএইচএস), বিসফেনল এ (বিপিএ), থ্যালেট এবং ফ্লেম রিটারড্যান্ট এমন ক্ষতিকর রাসায়নিক ও দূষণ পেয়েছেন। যেগুলো শরীরে প্রবেশ করে মানবদেহে টিস্যু ক্ষতি, হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট, প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি, ক্যানসারের ঝুঁকি, ইমিউন সিস্টেমে দুর্বলতা তৈরি করতে পারে বলে জানিয়েছে গবেষকদল। নদী-নালার দেশ হলেও বাংলাদেশে পানির সমস্যা রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ বড় শহরগুলোয় পানির অভাব তীব্র হয়। কোথাও কোথাও তৃষ্ণার্ত মানুষকে ঘটি-বাটি নিয়ে মিছিলে নামতেও দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে, যদি এ শতাব্দীতে তেল নিয়ে যুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আগামী শতকে সেই যুদ্ধ হবে পানি নিয়ে। ব্যাবিলনীয় রাজা হাম্বুরাবির শাসনকাল থেকে এখন পর্যন্ত পানি নিয়ে ছোট-বড় ৯২৫টি সংঘাতের তালিকা পাওয়া যায়। কাজেই পানি এবং সংঘাতের মধ্যে এক জটিল রাজনৈতিক অর্থনীতির সম্পর্ক রয়েছে।

সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত জার্নাল ‘ফ্রন্টিয়ার্স ইন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স’-এ প্রকাশিত গবেষণায় গবেষক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের অজানা সত্য উন্মোচন করেন। তাঁর গবেষণায় ৯৭.৬ শতাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক ফাইবার আকারে পাওয়া যায়, যা কাপড় ও প্লাস্টিকপণ্যের ক্ষয় থেকে উৎপন্ন। প্রাপ্ত কণাসমূহের মধ্যে প্রধান উপাদান ছিল পলিথিন, যা প্লাস্টিক ব্যাগ, প্যাকেজিং এবং জালের মাধ্যমে আসে। অধিকাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা ০.৫ মিমি বা তার চেয়ে ছোট আকারের, যা মানবদেহে সহজেই প্রবেশযোগ্য। সর্বাধিক কণা পাওয়া যায় কক্সবাজার ও চাঁদপুর জেলায়। ওই অঞ্চলে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকপণ্য, কাপড় ধোয়ার ফাইবার এবং মাছ ধরার জালের টুকরা। এ ছাড়া পলিয়েস্টার, নাইলন, অ্যাক্রাইলিক এবং অন্যান্য সিনথেটিক উপাদানের পোশাক থেকে মাইক্রোফাইবার বের হয়ে আসতে পারে। যখন এই ধরনের পোশাক ধোয়া হয়, তখন মাইক্রোফাইবার পানির মাধ্যমে বের হয়ে ভূগর্ভস্থ জলাশয়ে পৌঁছাতে পারে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির একটি নতুন ও উদ্বেগজনক সমস্যা। এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, অন্যথায় এটি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমাদের দেশে যেখানে প্লাস্টিকের ব্যবহার বহুমাত্রিক, সে বিবেচনায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির এ দূষণ রোধ কঠিন। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে এ গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উপরন্তু এ গবেষণা স্থানীয় জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে এবং নীতিনির্ধারকদের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে গবেষকদল।

ইফতেখার হোসাইন

সহকারী পরিচালক, তথ্য ও জনসংযোগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশুদ্ধ পানির অন্যতম উৎস ভূগর্ভস্থ তথা মাটির নিচে জমে থাকা পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি আহরিত হয় মাটির তলদেশ থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাত্যহিক জীবনে খাওয়ার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা ও গোসলের কাজে শতভাগ প্রয়োজন পড়ে এ পানির। উপকূলীয় গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা নলকূপ চাপলেই যে পানির নিত্য দেখা পাই তা ভূগর্ভস্থ পানি। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়, দেশে ভূগর্ভস্থ ওই পানিতে এবার প্রথমবারের মতো ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এই কণা দীর্ঘমেয়াদে হরমোনজনিত সমস্যা, ক্যানসার এবং প্রজননক্ষমতা হ্রাসের কারণ হতে পারে। যা মানবদেহে স্বাস্থ্যঝুঁকির নতুন সংকেত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।

সম্প্রতি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন এবং তাঁর গবেষণাদল ভূগর্ভস্থ পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁরা বাংলাদেশের কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর এবং পটুয়াখালী জেলার ১৮টি স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। যাতে দেখা যায়, ভূগর্ভস্থ পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের মাত্রা ৪ থেকে ৭৫টি কণার মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, ওই ছয় উপকূলীয় জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে লিটারপ্রতি গড়ে ২৪.৬৩টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া যায়, যা প্রথমবারের মতো ভূগর্ভস্থ পানিতে পাওয়া মাইক্রোপ্লাস্টিকের অবস্থান ও তার প্রাণঘাতী স্বাস্থ্যঝুঁকির তথ্য দেয়। মানবশরীরে এই কণার দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি হরমোন সমস্যা, ক্যানসার সৃষ্টি ও প্রজননক্ষমতা কমাতে পারে বলে জানান তাঁরা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যদি দৈনিক ৪.৫ লিটার পানি পান করেন, তবে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গ্রহণ করতে পারেন। সে বিবেচনায় যেখানে বাংলাদেশের গ্রাম থেকে শহরের বাসিন্দারা পুরোপুরি ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল। সেখানে একজন বাংলাদেশি বছরে নিজের অজান্তে কতসংখ্যক মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গ্রহণ করছেন? এটি তাঁদের নিজের অজ্ঞাতেই স্বাস্থ্যহানির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যদিও মানবদেহে মাইক্রোপ্লাস্টিকের নেতিবাচক প্রভাব পুরোপুরি জানা যায়নি, তবুও এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে জানান গবেষকেরা। কারণ, তাঁরা মাইক্রোপ্লাস্টিকের সঙ্গে প্রায়ই কীটনাশক, ভারী ধাতু, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (পিএএইচএস), বিসফেনল এ (বিপিএ), থ্যালেট এবং ফ্লেম রিটারড্যান্ট এমন ক্ষতিকর রাসায়নিক ও দূষণ পেয়েছেন। যেগুলো শরীরে প্রবেশ করে মানবদেহে টিস্যু ক্ষতি, হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট, প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি, ক্যানসারের ঝুঁকি, ইমিউন সিস্টেমে দুর্বলতা তৈরি করতে পারে বলে জানিয়েছে গবেষকদল। নদী-নালার দেশ হলেও বাংলাদেশে পানির সমস্যা রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ বড় শহরগুলোয় পানির অভাব তীব্র হয়। কোথাও কোথাও তৃষ্ণার্ত মানুষকে ঘটি-বাটি নিয়ে মিছিলে নামতেও দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে, যদি এ শতাব্দীতে তেল নিয়ে যুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আগামী শতকে সেই যুদ্ধ হবে পানি নিয়ে। ব্যাবিলনীয় রাজা হাম্বুরাবির শাসনকাল থেকে এখন পর্যন্ত পানি নিয়ে ছোট-বড় ৯২৫টি সংঘাতের তালিকা পাওয়া যায়। কাজেই পানি এবং সংঘাতের মধ্যে এক জটিল রাজনৈতিক অর্থনীতির সম্পর্ক রয়েছে।

সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত জার্নাল ‘ফ্রন্টিয়ার্স ইন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স’-এ প্রকাশিত গবেষণায় গবেষক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের অজানা সত্য উন্মোচন করেন। তাঁর গবেষণায় ৯৭.৬ শতাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক ফাইবার আকারে পাওয়া যায়, যা কাপড় ও প্লাস্টিকপণ্যের ক্ষয় থেকে উৎপন্ন। প্রাপ্ত কণাসমূহের মধ্যে প্রধান উপাদান ছিল পলিথিন, যা প্লাস্টিক ব্যাগ, প্যাকেজিং এবং জালের মাধ্যমে আসে। অধিকাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা ০.৫ মিমি বা তার চেয়ে ছোট আকারের, যা মানবদেহে সহজেই প্রবেশযোগ্য। সর্বাধিক কণা পাওয়া যায় কক্সবাজার ও চাঁদপুর জেলায়। ওই অঞ্চলে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকপণ্য, কাপড় ধোয়ার ফাইবার এবং মাছ ধরার জালের টুকরা। এ ছাড়া পলিয়েস্টার, নাইলন, অ্যাক্রাইলিক এবং অন্যান্য সিনথেটিক উপাদানের পোশাক থেকে মাইক্রোফাইবার বের হয়ে আসতে পারে। যখন এই ধরনের পোশাক ধোয়া হয়, তখন মাইক্রোফাইবার পানির মাধ্যমে বের হয়ে ভূগর্ভস্থ জলাশয়ে পৌঁছাতে পারে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির একটি নতুন ও উদ্বেগজনক সমস্যা। এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, অন্যথায় এটি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমাদের দেশে যেখানে প্লাস্টিকের ব্যবহার বহুমাত্রিক, সে বিবেচনায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির এ দূষণ রোধ কঠিন। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে এ গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উপরন্তু এ গবেষণা স্থানীয় জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে এবং নীতিনির্ধারকদের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে গবেষকদল।

ইফতেখার হোসাইন

সহকারী পরিচালক, তথ্য ও জনসংযোগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষ সহজ সমাধান পছন্দ করে, বিশেষ করে, যখন সেটিতে অল্প পরিশ্রমে বা বিনিয়োগে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। ধরুন, একটি দেশে ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা, সে দেশের যুবকদের দ্রুত ধনবান হওয়ার উপায় বাতলে দিয়ে আপনি নিজ স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। বাংলাদেশেও অবশ্য পেরেছেন অনেকেই—ডেসটিনি, ইভ্যালি থেকে শুরু করে সমুদ্রপথে

৬ ঘণ্টা আগে

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১ দিন আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১ দিন আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১ দিন আগেআবদুল বাছেদ, ঢাকা

মানুষ সহজ সমাধান পছন্দ করে, বিশেষ করে, যখন সেটিতে অল্প পরিশ্রমে বা বিনিয়োগে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। ধরুন, একটি দেশে ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা, সে দেশের যুবকদের দ্রুত ধনবান হওয়ার উপায় বাতলে দিয়ে আপনি নিজ স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। বাংলাদেশেও অবশ্য পেরেছেন অনেকেই—ডেসটিনি, ইভ্যালি থেকে শুরু করে সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রার মধ্যস্থতাকারী বা দালালেরা।

সম্প্রতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান নারীদের জন্য স্বল্প পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের এক লোভনীয় প্রস্তাব হাজির করেছেন, সঙ্গে দিয়েছেন কিছু মায়া-মমতার প্রলেপ। তিনি বলেছেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে অফিস-আদালতে নারীদের কর্মদিবস পাঁচ ঘণ্টার হবে। এটি ইশতেহার নাকি সুপারশপের সুপার ডিসকাউন্ট, তা ঠাহর করা মুশকিল।

জামায়াত আমিরের কথা শুনে অনেকে হয়তো ভাবছেন, আহা, কী মানবিক প্রস্তাব! নারীরা সন্তান ও সংসারের জন্য বেশি সময় পাবেন। কিন্তু এই ‘সহমর্মিতা’ আসলে এক চোরাবালি, যা নারীর কর্মজীবন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে গ্রাস করবে; তাঁকে বন্দী করে ফেলবে গায়েবি এক শিকলে।

কর্মসংস্থানের দুনিয়া আবেগে চলে না, এটি চলে সময়, শ্রম, দক্ষতা ও মুনাফার মাপকাঠিতে। যদি রাষ্ট্রই ঘোষণা দেয়, নারীরা দিনে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করবেন, তাহলে নিয়োগকর্তার চোখে তাঁরা ‘কম দায়বদ্ধ’ কর্মী হয়ে যাবেন। ফলে ভালো চাকরির সুযোগ, পদোন্নতি, এমনকি কর্মস্থলে সম্মান—সবকিছু থেকে ধীরে ধীরে নারীরা বাদ পড়বেন।

সমাজবিজ্ঞানী শেলি কর্নেল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘মাদারহুড পেনালটি’ বা ‘মাতৃত্বের শাস্তি’ নামে। তত্ত্বটি বলে, একজন নারী যখন মা হন, তখন কর্মক্ষেত্রে তাঁকে একধরনের অদৃশ্য জরিমানা গুনতে হয়। একই যোগ্যতা থাকার পরেও শুধু ‘মা’ হওয়ার কারণে তাঁর বেতন কমে যায়, পদোন্নতির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয় এবং তাঁকে কম দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযোগী মনে করা হয়। সমান যোগ্যতার দুই আবেদনকারীর মধ্যে ‘মা’ পরিচয়ধারী নারী প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হন। কারণ, নিয়োগকর্তার মনে এ ধারণা কাজ করে যে, ‘মা কর্মী’ সন্তানের কারণে কাজে পুরোপুরি মন দিতে পারবেন না।

এখন যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে মা বা নারী কর্মীদের কর্মঘণ্টা কমানো হয়, এই অদৃশ্য শাস্তিটি তখন আইনি রূপ পাবে। নিয়োগকর্তা তখন আর দ্বিধায় ভুগবেন না। একজন আট ঘণ্টা কর্মক্ষম কর্মীর সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টার ‘নারী’ কর্মীকে তিনি কেন সমান গুরুত্ব দেবেন? যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে দীর্ঘ সময় আর নিবিড় মনোযোগ দরকার, সেখান থেকে মায়েরা স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে যাবেন। এই নীতি তখন উল্টো এক বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে। যে ‘সহমর্মিতা’ দেখিয়ে তাঁদের কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলা হচ্ছে, সেই সহমর্মিতাই তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে দেবে।

বিষয়টি বুঝতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধ্যাপক জোয়ান সি উইলিয়ামসের ‘ম্যাটারনাল ওয়াল’ ধারণা আমাদের আরও সাহায্য করবে। এটি সেই অদৃশ্য দেয়ালকে বোঝায়, যেটি মা বা নারী কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে ‘আদার’ বা ‘অপর’-এ পরিণত করে। পাঁচ ঘণ্টার নীতি এ দেয়ালকে আরও ইস্পাতকঠিন করে তুলবে। অফিসের কর্মীরা তখন ভাগ হয়ে যাবেন দুই দলে—একদিকে নারী ও অপর দিকে অন্যরা। নারীদের জন্য তৈরি হবে এক ধীরগতির ক্যারিয়ারপথ বা মমি ট্র্যাক। এই পথে হয়তো সাময়িক স্বস্তি আছে, কিন্তু পদোন্নতি, নেতৃত্ব, প্রভাব ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বের মতো বিষয়গুলো তাঁদের জন্য একরকম নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

এখানে অর্থনৈতিক বাস্তবতাটি ভয়াবহ! ২০২২ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৪৩ শতাংশ নারী দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত রয়েছেন। যদি তাঁদের কর্মঘণ্টা আট থেকে পাঁচে নেমে আসে, বেতনও কি আনুপাতিক হারে কমবে না? যদি কমে, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কমে যাবে। তাই এটি আসলে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন করে আবারও গৃহবন্দী করার ফাঁদ। আর যদি সরকার বলে, বেতন কমবে না, তখন নিয়োগকর্তারা বলবেন, ‘আমরা আট ঘণ্টা কাজের সমান বেতন দিয়ে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করাব কেন?’ ফলে অলিখিতভাবে নারী নিয়োগ বন্ধের নীতি প্রতিষ্ঠা পাবে।

অর্থনীতিবিদ এডমুন্ড ফেল্পস ও কেনেথ অ্যারো এ ধরনের আচরণকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন’ নামে; যেখানে কোনো গোষ্ঠীর গড় আচরণের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য করা হয়। পাঁচ ঘণ্টার নীতি এই বৈষম্যকে বৈধতা দেবে। নিয়োগকর্তা তখন যুক্তি দেখাবেন, রাষ্ট্রই বলেছে, নারীরা কম কাজ করেন, তাই তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া নিরাপদ নয়।

রাজনীতির দিক থেকেও এই প্রস্তাব গভীর সংকেত দেয়। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকাকে সব সময় খাটো করে দেখা হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করলেও ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরে তাঁরা আর গুরুত্ব পাচ্ছেন না। জুলাই জাতীয় সনদ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামো—সব জায়গায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিকই রয়ে গেছে। এমন বাস্তবতায় নারীর কর্মঘণ্টা কমানোর অফার আসলে তাঁকে ঘরবন্দী করার নতুন কৌশলমাত্র।

জামায়াত আমির অফিস-আদালতে নারীর কর্মঘণ্টা কমানোর বদলে বরং নারীর পাশাপাশি পুরুষকে ঘরের কাজে সমান সহযোগী হওয়ার উপদেশ দিতে পারতেন। আরও বলতে পারতেন, জামায়াত ক্ষমতায় এলে মানসম্মত ডে-কেয়ার সেন্টার বাড়াবে, বাধ্যতামূলক পিতৃত্বকালীন ছুটি দেবে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পেশা ও পরিবারিক ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করবে।

সর্বোপরি, নারীর ক্ষমতায়ন মানে তাঁকে ‘কম কাজ’ করার কথা বলা নয়, বরং তাঁর নিজের সময় ও জীবনের ওপর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া। একটি সত্যিকারের অগ্রসরমাণ সমাজ নারীর কাজের ঘণ্টা কমায় না, তাঁর সম্ভাবনার পরিধি বাড়ায়। তাই পাঁচ ঘণ্টার সহমর্মিতা নয়, আমাদের দরকার সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিকাশের সমান সুযোগ ও অধিকার।

লেখক: আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক

মানুষ সহজ সমাধান পছন্দ করে, বিশেষ করে, যখন সেটিতে অল্প পরিশ্রমে বা বিনিয়োগে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। ধরুন, একটি দেশে ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা, সে দেশের যুবকদের দ্রুত ধনবান হওয়ার উপায় বাতলে দিয়ে আপনি নিজ স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। বাংলাদেশেও অবশ্য পেরেছেন অনেকেই—ডেসটিনি, ইভ্যালি থেকে শুরু করে সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রার মধ্যস্থতাকারী বা দালালেরা।

সম্প্রতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান নারীদের জন্য স্বল্প পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের এক লোভনীয় প্রস্তাব হাজির করেছেন, সঙ্গে দিয়েছেন কিছু মায়া-মমতার প্রলেপ। তিনি বলেছেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে অফিস-আদালতে নারীদের কর্মদিবস পাঁচ ঘণ্টার হবে। এটি ইশতেহার নাকি সুপারশপের সুপার ডিসকাউন্ট, তা ঠাহর করা মুশকিল।

জামায়াত আমিরের কথা শুনে অনেকে হয়তো ভাবছেন, আহা, কী মানবিক প্রস্তাব! নারীরা সন্তান ও সংসারের জন্য বেশি সময় পাবেন। কিন্তু এই ‘সহমর্মিতা’ আসলে এক চোরাবালি, যা নারীর কর্মজীবন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে গ্রাস করবে; তাঁকে বন্দী করে ফেলবে গায়েবি এক শিকলে।

কর্মসংস্থানের দুনিয়া আবেগে চলে না, এটি চলে সময়, শ্রম, দক্ষতা ও মুনাফার মাপকাঠিতে। যদি রাষ্ট্রই ঘোষণা দেয়, নারীরা দিনে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করবেন, তাহলে নিয়োগকর্তার চোখে তাঁরা ‘কম দায়বদ্ধ’ কর্মী হয়ে যাবেন। ফলে ভালো চাকরির সুযোগ, পদোন্নতি, এমনকি কর্মস্থলে সম্মান—সবকিছু থেকে ধীরে ধীরে নারীরা বাদ পড়বেন।

সমাজবিজ্ঞানী শেলি কর্নেল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘মাদারহুড পেনালটি’ বা ‘মাতৃত্বের শাস্তি’ নামে। তত্ত্বটি বলে, একজন নারী যখন মা হন, তখন কর্মক্ষেত্রে তাঁকে একধরনের অদৃশ্য জরিমানা গুনতে হয়। একই যোগ্যতা থাকার পরেও শুধু ‘মা’ হওয়ার কারণে তাঁর বেতন কমে যায়, পদোন্নতির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয় এবং তাঁকে কম দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযোগী মনে করা হয়। সমান যোগ্যতার দুই আবেদনকারীর মধ্যে ‘মা’ পরিচয়ধারী নারী প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হন। কারণ, নিয়োগকর্তার মনে এ ধারণা কাজ করে যে, ‘মা কর্মী’ সন্তানের কারণে কাজে পুরোপুরি মন দিতে পারবেন না।

এখন যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে মা বা নারী কর্মীদের কর্মঘণ্টা কমানো হয়, এই অদৃশ্য শাস্তিটি তখন আইনি রূপ পাবে। নিয়োগকর্তা তখন আর দ্বিধায় ভুগবেন না। একজন আট ঘণ্টা কর্মক্ষম কর্মীর সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টার ‘নারী’ কর্মীকে তিনি কেন সমান গুরুত্ব দেবেন? যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে দীর্ঘ সময় আর নিবিড় মনোযোগ দরকার, সেখান থেকে মায়েরা স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে যাবেন। এই নীতি তখন উল্টো এক বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে। যে ‘সহমর্মিতা’ দেখিয়ে তাঁদের কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলা হচ্ছে, সেই সহমর্মিতাই তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে দেবে।

বিষয়টি বুঝতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধ্যাপক জোয়ান সি উইলিয়ামসের ‘ম্যাটারনাল ওয়াল’ ধারণা আমাদের আরও সাহায্য করবে। এটি সেই অদৃশ্য দেয়ালকে বোঝায়, যেটি মা বা নারী কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে ‘আদার’ বা ‘অপর’-এ পরিণত করে। পাঁচ ঘণ্টার নীতি এ দেয়ালকে আরও ইস্পাতকঠিন করে তুলবে। অফিসের কর্মীরা তখন ভাগ হয়ে যাবেন দুই দলে—একদিকে নারী ও অপর দিকে অন্যরা। নারীদের জন্য তৈরি হবে এক ধীরগতির ক্যারিয়ারপথ বা মমি ট্র্যাক। এই পথে হয়তো সাময়িক স্বস্তি আছে, কিন্তু পদোন্নতি, নেতৃত্ব, প্রভাব ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বের মতো বিষয়গুলো তাঁদের জন্য একরকম নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

এখানে অর্থনৈতিক বাস্তবতাটি ভয়াবহ! ২০২২ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৪৩ শতাংশ নারী দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত রয়েছেন। যদি তাঁদের কর্মঘণ্টা আট থেকে পাঁচে নেমে আসে, বেতনও কি আনুপাতিক হারে কমবে না? যদি কমে, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কমে যাবে। তাই এটি আসলে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন করে আবারও গৃহবন্দী করার ফাঁদ। আর যদি সরকার বলে, বেতন কমবে না, তখন নিয়োগকর্তারা বলবেন, ‘আমরা আট ঘণ্টা কাজের সমান বেতন দিয়ে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করাব কেন?’ ফলে অলিখিতভাবে নারী নিয়োগ বন্ধের নীতি প্রতিষ্ঠা পাবে।

অর্থনীতিবিদ এডমুন্ড ফেল্পস ও কেনেথ অ্যারো এ ধরনের আচরণকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন’ নামে; যেখানে কোনো গোষ্ঠীর গড় আচরণের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য করা হয়। পাঁচ ঘণ্টার নীতি এই বৈষম্যকে বৈধতা দেবে। নিয়োগকর্তা তখন যুক্তি দেখাবেন, রাষ্ট্রই বলেছে, নারীরা কম কাজ করেন, তাই তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া নিরাপদ নয়।

রাজনীতির দিক থেকেও এই প্রস্তাব গভীর সংকেত দেয়। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকাকে সব সময় খাটো করে দেখা হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করলেও ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরে তাঁরা আর গুরুত্ব পাচ্ছেন না। জুলাই জাতীয় সনদ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামো—সব জায়গায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিকই রয়ে গেছে। এমন বাস্তবতায় নারীর কর্মঘণ্টা কমানোর অফার আসলে তাঁকে ঘরবন্দী করার নতুন কৌশলমাত্র।

জামায়াত আমির অফিস-আদালতে নারীর কর্মঘণ্টা কমানোর বদলে বরং নারীর পাশাপাশি পুরুষকে ঘরের কাজে সমান সহযোগী হওয়ার উপদেশ দিতে পারতেন। আরও বলতে পারতেন, জামায়াত ক্ষমতায় এলে মানসম্মত ডে-কেয়ার সেন্টার বাড়াবে, বাধ্যতামূলক পিতৃত্বকালীন ছুটি দেবে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পেশা ও পরিবারিক ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করবে।

সর্বোপরি, নারীর ক্ষমতায়ন মানে তাঁকে ‘কম কাজ’ করার কথা বলা নয়, বরং তাঁর নিজের সময় ও জীবনের ওপর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া। একটি সত্যিকারের অগ্রসরমাণ সমাজ নারীর কাজের ঘণ্টা কমায় না, তাঁর সম্ভাবনার পরিধি বাড়ায়। তাই পাঁচ ঘণ্টার সহমর্মিতা নয়, আমাদের দরকার সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিকাশের সমান সুযোগ ও অধিকার।

লেখক: আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক

বিশুদ্ধ পানির অন্যতম উৎস ভূগর্ভস্থ তথা মাটির নিচে জমে থাকা পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি আহরিত হয় মাটির তলদেশ থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাত্যহিক জীবনে খাওয়ার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা ও গোসলের কাজে শতভাগ প্রয়োজন পড়ে এ পানির। উপকূলীয় গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা নলকূপ চাপলেই যে পানির নিত্য দেখা

২৮ জানুয়ারি ২০২৫

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১ দিন আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১ দিন আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

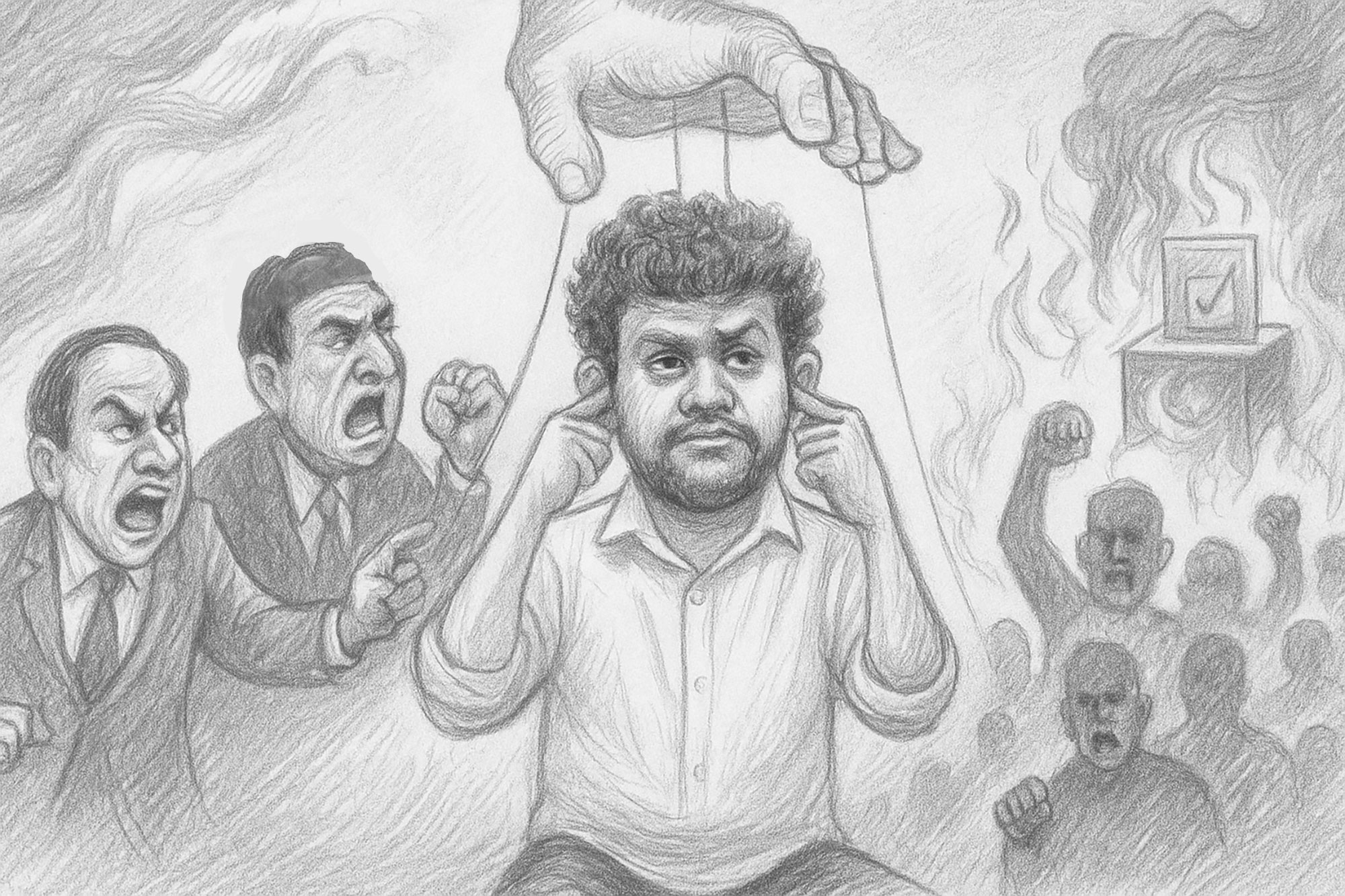

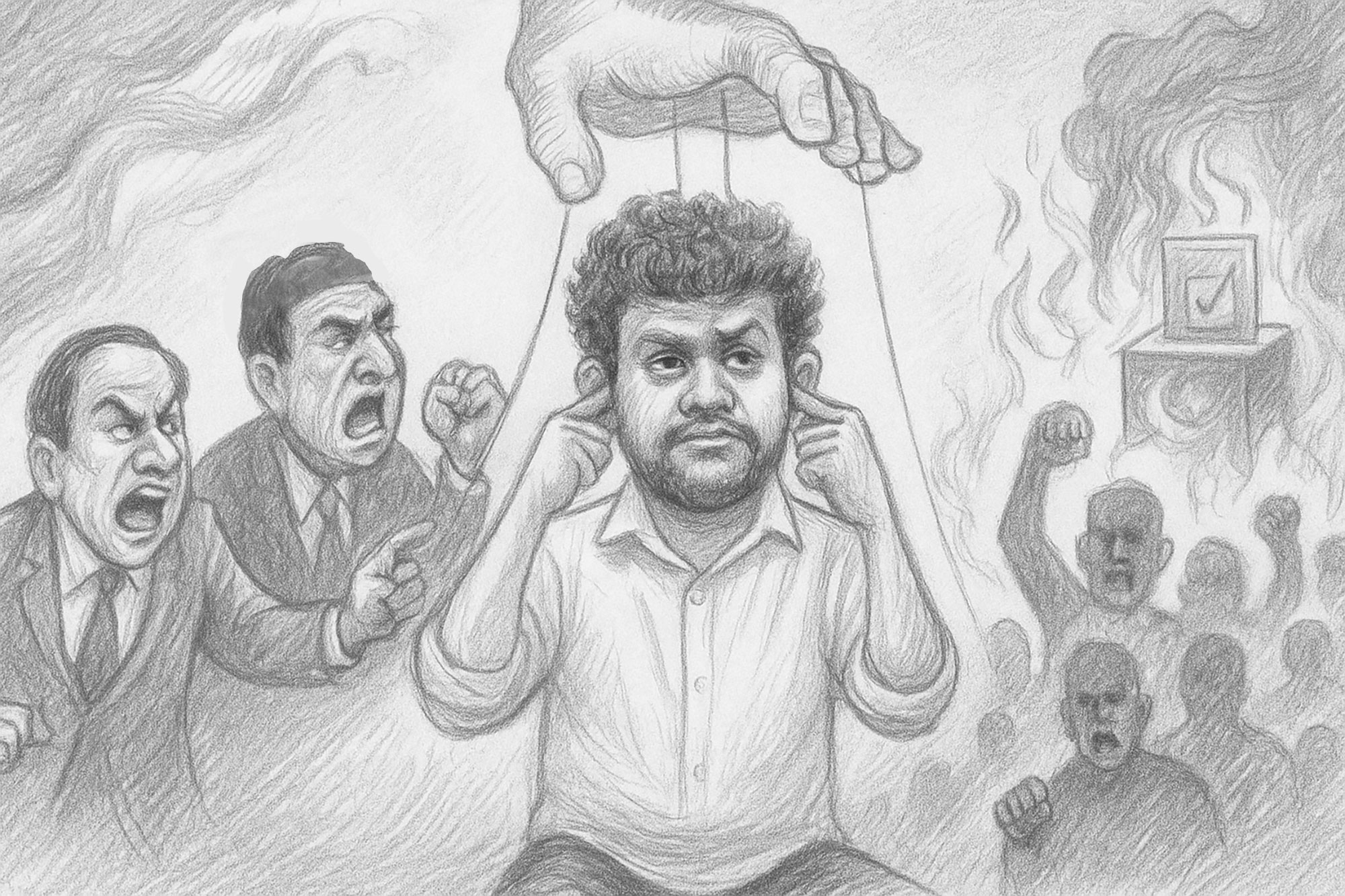

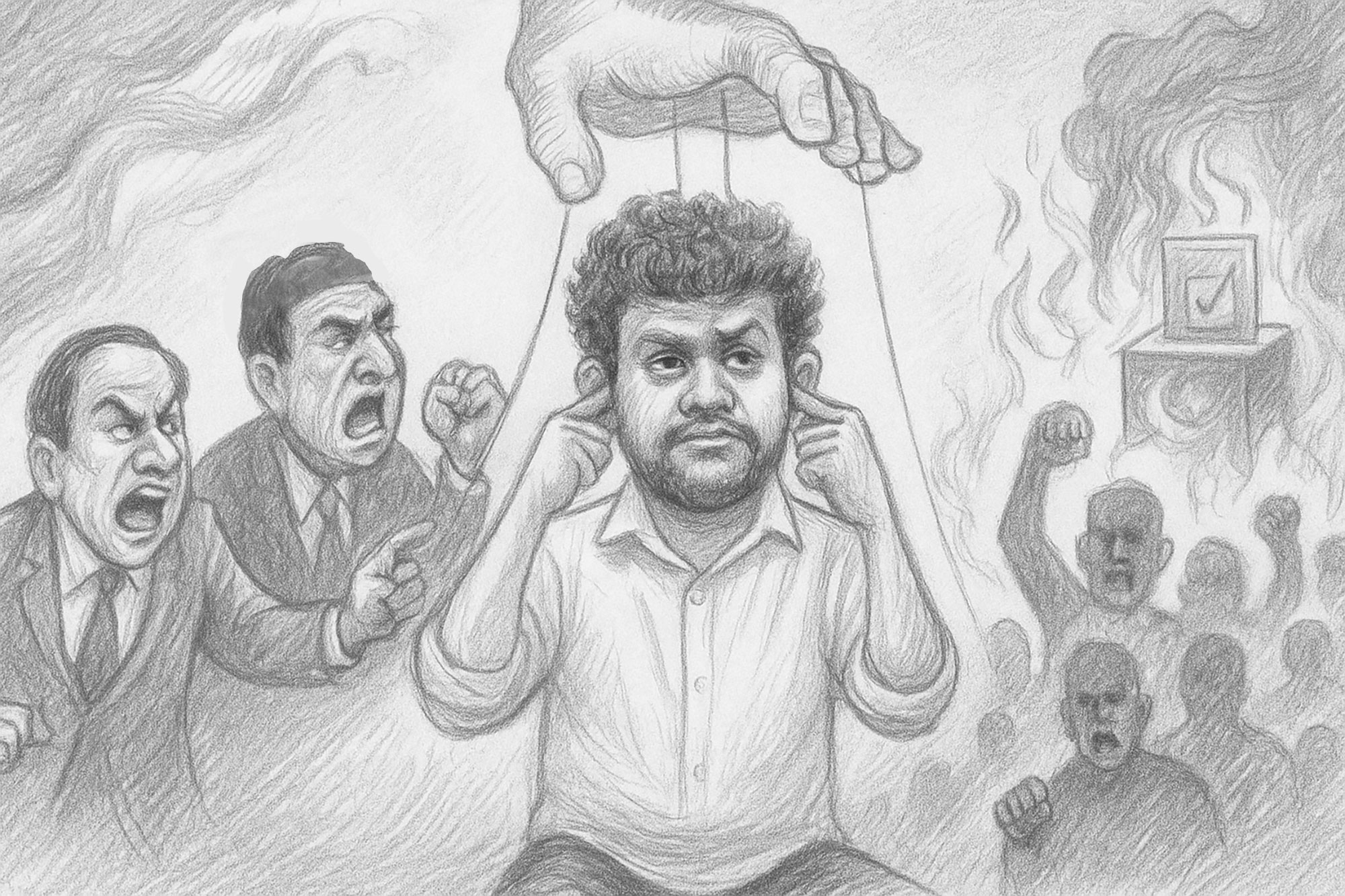

১ দিন আগেতত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের যে দাবি বিগত হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল করে আসছিল, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা কী? সেই দাবির অর্থ হচ্ছে—নির্বাচনের সময়টায় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, নির্বাচনে যাদের কোনো প্রার্থী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখছি?

মাসুদ কামাল

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার। এ নিয়ে নানা কথা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ মুহূর্তে হঠাৎ করে বিএনপির মনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি এল কেন? হাসিনা সরকার সংবিধান যে সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতিটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আসবে। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কি তারা প্রসঙ্গটি তুলেছে? হতে পারে।

আবার এমনও হতে পারে, বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে তারা হতাশ। তারা হয়তো মনে করছে সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা রয়েছেন, যাঁরা বিএনপির প্রতি বিরূপ আচরণ করছেন। আগামী নির্বাচনের সময়ও যদি তাঁরা দায়িত্বে থাকেন, তাহলে সেটা নির্বাচনকে আর পক্ষপাতমুক্ত থাকতে দেবে না। বিষয়টি বিএনপি গোপন রাখেনি। সরাসরি প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে। কয়েকজন উপদেষ্টার বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা বলেছে। একই রকম অভিযোগ জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপিও করেছে। এই তিনটি দল আবার উপদেষ্টাদের বাইরে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়েও তাদের রিজার্ভেশনের কথা বলেছে।

একটা মজার বিষয় হচ্ছে, উপদেষ্টা ও আমলাদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এই যে অভিযোগ, এর কোথাও কিন্তু সরাসরি কোনো নাম উচ্চারিত হয়নি। কেউ কোনো একজন উপদেষ্টার নাম উল্লেখ করে বলেননি, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। সবই বলা হয়েছে আকারে-ইঙ্গিতে, আড়ে-ঠারে। নাম বলতে কী সমস্যা সেটা আমি বুঝি না। তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ তেমন একটা তথ্যভিত্তিক নয়? নিছকই বলার জন্য বলা? নাকি নাম বলে তারা ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় না? এটাও হতে পারে। আমার বিবেচনায়, নাম না বলে দলগুলো বরং ড. ইউনূসকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ড. ইউনূস এখন কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেবেন না, কাউকে বাদও দেবেন না।

চলুন একটা হিসাব করি। বিএনপি অনেক আগে, ১৫ জুন তাদের নেতার সঙ্গে লন্ডনে ড. ইউনূসের বৈঠকের আগে, সরাসরি তিনজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বেশ কিছুটা চাপও প্রয়োগ করেছিল। সেই তিনজন হলেন ড. খলিলুর রহমান, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম। রাজধানীতে তখন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র পদে শপথ নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একাধিক আদালতের রায়। বিপরীত দিকে তরুণ অথচ ক্ষমতাধর উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ অবস্থান নিয়েছিলেন কোনোভাবেই ইশরাককে শপথ নিতে দেবেন না। এই উপদেষ্টার সঙ্গে ছিল নিজের যুক্তি ও জেদ আর ড. ইউনূসের আশীর্বাদ। এমন পরিস্থিতিতেই বিএনপির ওই তিনজনকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি। ১৫ জুনের ‘সফল’ বৈঠকের পর হঠাৎ করেই সবকিছু পাল্টে গেল। বিএনপি অনুগত বালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ইশরাককে কোরবানি দেওয়া হলো। দৃশ্যত কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিন উপদেষ্টাকে অপসারণের দাবি থেকে সরে এল বিএনপি। সাধারণ মানুষ আবারও বুঝতে পারল, রাজনৈতিক দলগুলো যখন কোনো দাবি তোলে, আন্দোলন করে, সেটা আসলে যতটা না জনগণের কথা ভেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে।

বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর এবার যখন বিএনপি আবারও কয়েকজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল, বোঝা গেল এবারও সেই দলীয় স্বার্থের কথাই তারা ভাবছে। নাম না বললেও তাদের আপত্তি এবার কমপক্ষে তিনজনের বিরুদ্ধে। কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশিও হতে পারে। একই ধরনের দাবি জামায়াত ও এনসিপিরও আছে। তাদের আপত্তির তালিকায়ও নিশ্চয়ই তিন-চারজন করে থাকতে পারে। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল কত? নয়-দশজন। উপদেষ্টামণ্ডলীর মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তিন দলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে গেল তো অর্ধেক উপদেষ্টাকেই বাদ দিতে হয়!

এখানে আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে। সেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। দেশে কি রাজনৈতিক দল মাত্র এই তিনটাই? জুলাই সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হতো, সেখানে ৩০-৩২টা দল দেখতাম। এই তিনটা বাদে বাকি রাজনৈতিক দলগুলোকে কি হিসাবে নেওয়ার দরকার নেই? যখন কোনো ক্রাইসিস দেখেন, আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা এই তিনটি দলকে ডাকেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রে যান, এই তিন দলের ছয়জনকে নিয়ে যান। প্রতি দলের দুজন করে না নিয়ে যদি একজন করে নিতেন, তাহলেও তো ছয়টি দলের প্রতিনিধি নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। না করে প্রমাণ করেছেন, তাঁর কাছে এই তিনটি দলই যথেষ্ট। বাকিগুলোর কোনো দাম নেই? নির্বাচনে কি এই তিনটি দলই থাকবে? দেশে এ মুহূর্তে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে ৫৬টি। যে সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সেই সরকারকে নিরপেক্ষ বিবেচিত হতে হলে এই ৫৬টির মধ্যে মাত্র তিনটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে চলবে কি?

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব নিয়ে আমি শুরু থেকেই কথা বলে আসছি। আমার ধারণা, ১৫ জুনের আগে বিএনপি ড. ইউনূসকে নিরপেক্ষ মনে করত না। ১৫ জুনের পর জামায়াতও মনে করে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের যে দাবি বিগত হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল করে আসছিল, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা কী? সেই দাবির অর্থ হচ্ছে—নির্বাচনের সময়টায় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, নির্বাচনে যাদের কোনো প্রার্থী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখছি? এনসিপি হচ্ছে জুলাই আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দল। আর এই দল করার উৎসাহটা এসেছে খোদ ড. ইউনূসের কাছ থেকে। তিনিই এই ছাত্রদের বলেছেন, ‘তোমরা একটা দল করো।’ এই যে কথাটা বলেছেন, সেটা আমরা শুনেছি ইংল্যান্ডের ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের পডকাস্টে দেওয়া ইউনূস সাহেবের সাক্ষাৎকার থেকেই। তিনি নিজেই সেখানে সেটা বলেছেন।

একটা নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি কি ৫৬টি দলের মধ্যে থেকে ৪৭টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন? এই যে সামনে নির্বাচন হবে, সেখানে ব্যালট পেপারে কি এই তিনটি দলের প্রতীক বড় করে থাকবে? এসব প্রশ্ন মানুষের মনে উঠতেই পারে। কিন্তু জবাব কি দেবে কেউ?

আমার কেন যেন মনে হয়, বিএনপি যখন তত্ত্বাবধায়ক আদলে সরকার পরিচালনার পরামর্শ ড. ইউনূসকে দিয়েছে, তখন তাদের মনে ওই ৪৭টি দলের বঞ্চনার বিষয়টি ছিল না। তারা কেবল নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে কাতর হয়েছে, আর বিপরীত দিকে জামায়াত ও এনসিপির বাড়তি সুবিধাপ্রাপ্তির কথা ভেবে ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবেই ‘ছোট’ দলগুলোর বেদনার কথা ভাবেনি। সে সঙ্গে ‘এক চোখে নুন, আরেক চোখে তেল’ বিক্রির অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ দেখে দেশের সাধারণ মানুষ যে হতাশ হয়েছে, সে বিষয়টিও ভাববার মতো সময় পায়নি।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার। এ নিয়ে নানা কথা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ মুহূর্তে হঠাৎ করে বিএনপির মনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি এল কেন? হাসিনা সরকার সংবিধান যে সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতিটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আসবে। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কি তারা প্রসঙ্গটি তুলেছে? হতে পারে।

আবার এমনও হতে পারে, বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে তারা হতাশ। তারা হয়তো মনে করছে সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা রয়েছেন, যাঁরা বিএনপির প্রতি বিরূপ আচরণ করছেন। আগামী নির্বাচনের সময়ও যদি তাঁরা দায়িত্বে থাকেন, তাহলে সেটা নির্বাচনকে আর পক্ষপাতমুক্ত থাকতে দেবে না। বিষয়টি বিএনপি গোপন রাখেনি। সরাসরি প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে। কয়েকজন উপদেষ্টার বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা বলেছে। একই রকম অভিযোগ জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপিও করেছে। এই তিনটি দল আবার উপদেষ্টাদের বাইরে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়েও তাদের রিজার্ভেশনের কথা বলেছে।

একটা মজার বিষয় হচ্ছে, উপদেষ্টা ও আমলাদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এই যে অভিযোগ, এর কোথাও কিন্তু সরাসরি কোনো নাম উচ্চারিত হয়নি। কেউ কোনো একজন উপদেষ্টার নাম উল্লেখ করে বলেননি, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। সবই বলা হয়েছে আকারে-ইঙ্গিতে, আড়ে-ঠারে। নাম বলতে কী সমস্যা সেটা আমি বুঝি না। তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ তেমন একটা তথ্যভিত্তিক নয়? নিছকই বলার জন্য বলা? নাকি নাম বলে তারা ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় না? এটাও হতে পারে। আমার বিবেচনায়, নাম না বলে দলগুলো বরং ড. ইউনূসকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ড. ইউনূস এখন কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেবেন না, কাউকে বাদও দেবেন না।

চলুন একটা হিসাব করি। বিএনপি অনেক আগে, ১৫ জুন তাদের নেতার সঙ্গে লন্ডনে ড. ইউনূসের বৈঠকের আগে, সরাসরি তিনজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বেশ কিছুটা চাপও প্রয়োগ করেছিল। সেই তিনজন হলেন ড. খলিলুর রহমান, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম। রাজধানীতে তখন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র পদে শপথ নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একাধিক আদালতের রায়। বিপরীত দিকে তরুণ অথচ ক্ষমতাধর উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ অবস্থান নিয়েছিলেন কোনোভাবেই ইশরাককে শপথ নিতে দেবেন না। এই উপদেষ্টার সঙ্গে ছিল নিজের যুক্তি ও জেদ আর ড. ইউনূসের আশীর্বাদ। এমন পরিস্থিতিতেই বিএনপির ওই তিনজনকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি। ১৫ জুনের ‘সফল’ বৈঠকের পর হঠাৎ করেই সবকিছু পাল্টে গেল। বিএনপি অনুগত বালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ইশরাককে কোরবানি দেওয়া হলো। দৃশ্যত কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিন উপদেষ্টাকে অপসারণের দাবি থেকে সরে এল বিএনপি। সাধারণ মানুষ আবারও বুঝতে পারল, রাজনৈতিক দলগুলো যখন কোনো দাবি তোলে, আন্দোলন করে, সেটা আসলে যতটা না জনগণের কথা ভেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে।

বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর এবার যখন বিএনপি আবারও কয়েকজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল, বোঝা গেল এবারও সেই দলীয় স্বার্থের কথাই তারা ভাবছে। নাম না বললেও তাদের আপত্তি এবার কমপক্ষে তিনজনের বিরুদ্ধে। কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশিও হতে পারে। একই ধরনের দাবি জামায়াত ও এনসিপিরও আছে। তাদের আপত্তির তালিকায়ও নিশ্চয়ই তিন-চারজন করে থাকতে পারে। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল কত? নয়-দশজন। উপদেষ্টামণ্ডলীর মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তিন দলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে গেল তো অর্ধেক উপদেষ্টাকেই বাদ দিতে হয়!

এখানে আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে। সেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। দেশে কি রাজনৈতিক দল মাত্র এই তিনটাই? জুলাই সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হতো, সেখানে ৩০-৩২টা দল দেখতাম। এই তিনটা বাদে বাকি রাজনৈতিক দলগুলোকে কি হিসাবে নেওয়ার দরকার নেই? যখন কোনো ক্রাইসিস দেখেন, আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা এই তিনটি দলকে ডাকেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রে যান, এই তিন দলের ছয়জনকে নিয়ে যান। প্রতি দলের দুজন করে না নিয়ে যদি একজন করে নিতেন, তাহলেও তো ছয়টি দলের প্রতিনিধি নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। না করে প্রমাণ করেছেন, তাঁর কাছে এই তিনটি দলই যথেষ্ট। বাকিগুলোর কোনো দাম নেই? নির্বাচনে কি এই তিনটি দলই থাকবে? দেশে এ মুহূর্তে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে ৫৬টি। যে সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সেই সরকারকে নিরপেক্ষ বিবেচিত হতে হলে এই ৫৬টির মধ্যে মাত্র তিনটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে চলবে কি?

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব নিয়ে আমি শুরু থেকেই কথা বলে আসছি। আমার ধারণা, ১৫ জুনের আগে বিএনপি ড. ইউনূসকে নিরপেক্ষ মনে করত না। ১৫ জুনের পর জামায়াতও মনে করে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের যে দাবি বিগত হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল করে আসছিল, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা কী? সেই দাবির অর্থ হচ্ছে—নির্বাচনের সময়টায় দেশে এমন একটা সরকার থাকবে, নির্বাচনে যাদের কোনো প্রার্থী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখছি? এনসিপি হচ্ছে জুলাই আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দল। আর এই দল করার উৎসাহটা এসেছে খোদ ড. ইউনূসের কাছ থেকে। তিনিই এই ছাত্রদের বলেছেন, ‘তোমরা একটা দল করো।’ এই যে কথাটা বলেছেন, সেটা আমরা শুনেছি ইংল্যান্ডের ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের পডকাস্টে দেওয়া ইউনূস সাহেবের সাক্ষাৎকার থেকেই। তিনি নিজেই সেখানে সেটা বলেছেন।

একটা নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি কি ৫৬টি দলের মধ্যে থেকে ৪৭টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন? এই যে সামনে নির্বাচন হবে, সেখানে ব্যালট পেপারে কি এই তিনটি দলের প্রতীক বড় করে থাকবে? এসব প্রশ্ন মানুষের মনে উঠতেই পারে। কিন্তু জবাব কি দেবে কেউ?

আমার কেন যেন মনে হয়, বিএনপি যখন তত্ত্বাবধায়ক আদলে সরকার পরিচালনার পরামর্শ ড. ইউনূসকে দিয়েছে, তখন তাদের মনে ওই ৪৭টি দলের বঞ্চনার বিষয়টি ছিল না। তারা কেবল নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে কাতর হয়েছে, আর বিপরীত দিকে জামায়াত ও এনসিপির বাড়তি সুবিধাপ্রাপ্তির কথা ভেবে ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবেই ‘ছোট’ দলগুলোর বেদনার কথা ভাবেনি। সে সঙ্গে ‘এক চোখে নুন, আরেক চোখে তেল’ বিক্রির অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ দেখে দেশের সাধারণ মানুষ যে হতাশ হয়েছে, সে বিষয়টিও ভাববার মতো সময় পায়নি।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

বিশুদ্ধ পানির অন্যতম উৎস ভূগর্ভস্থ তথা মাটির নিচে জমে থাকা পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি আহরিত হয় মাটির তলদেশ থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাত্যহিক জীবনে খাওয়ার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা ও গোসলের কাজে শতভাগ প্রয়োজন পড়ে এ পানির। উপকূলীয় গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা নলকূপ চাপলেই যে পানির নিত্য দেখা

২৮ জানুয়ারি ২০২৫

মানুষ সহজ সমাধান পছন্দ করে, বিশেষ করে, যখন সেটিতে অল্প পরিশ্রমে বা বিনিয়োগে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। ধরুন, একটি দেশে ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা, সে দেশের যুবকদের দ্রুত ধনবান হওয়ার উপায় বাতলে দিয়ে আপনি নিজ স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। বাংলাদেশেও অবশ্য পেরেছেন অনেকেই—ডেসটিনি, ইভ্যালি থেকে শুরু করে সমুদ্রপথে

৬ ঘণ্টা আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১ দিন আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১ দিন আগেমাসুদ রানা

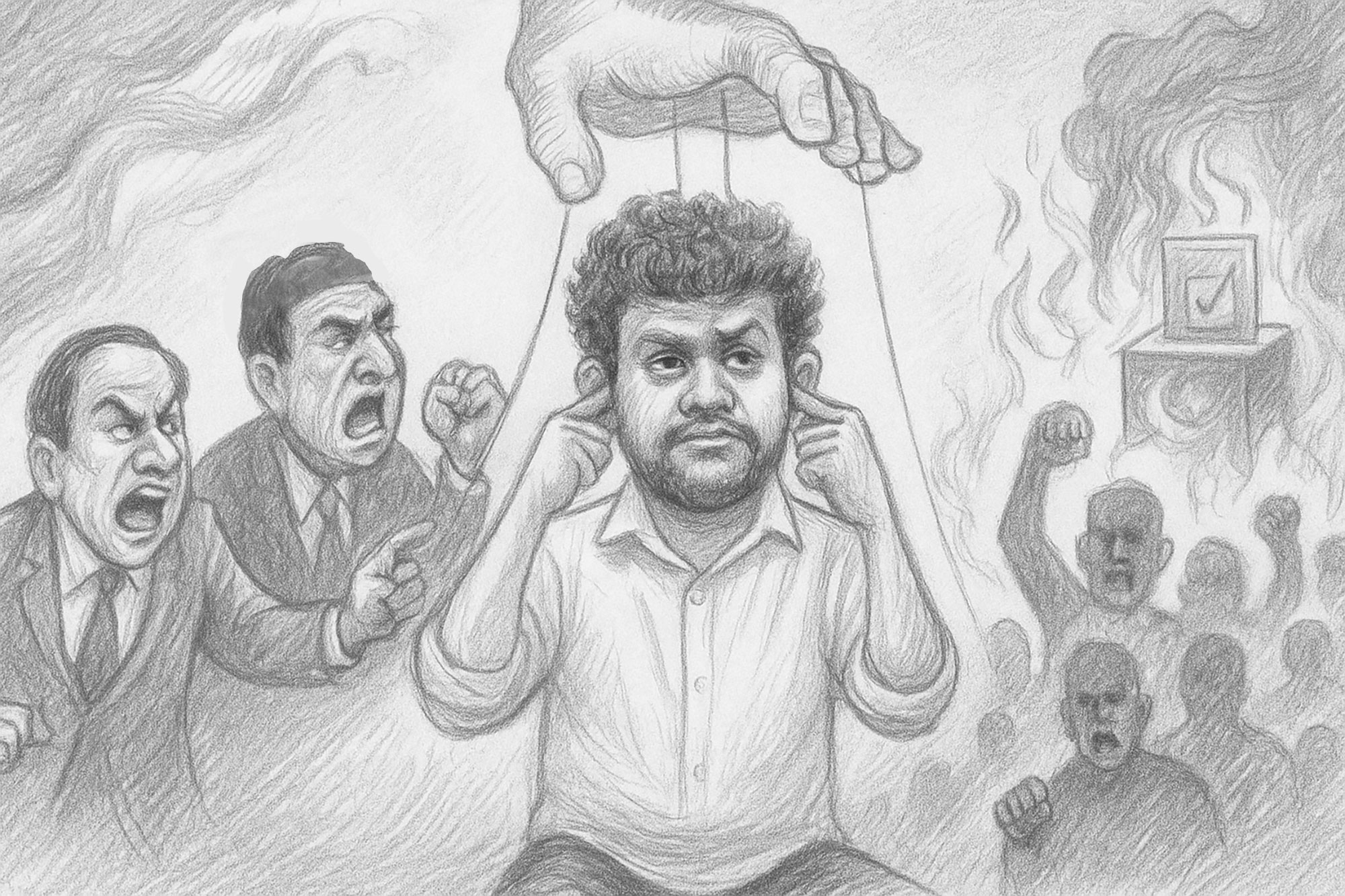

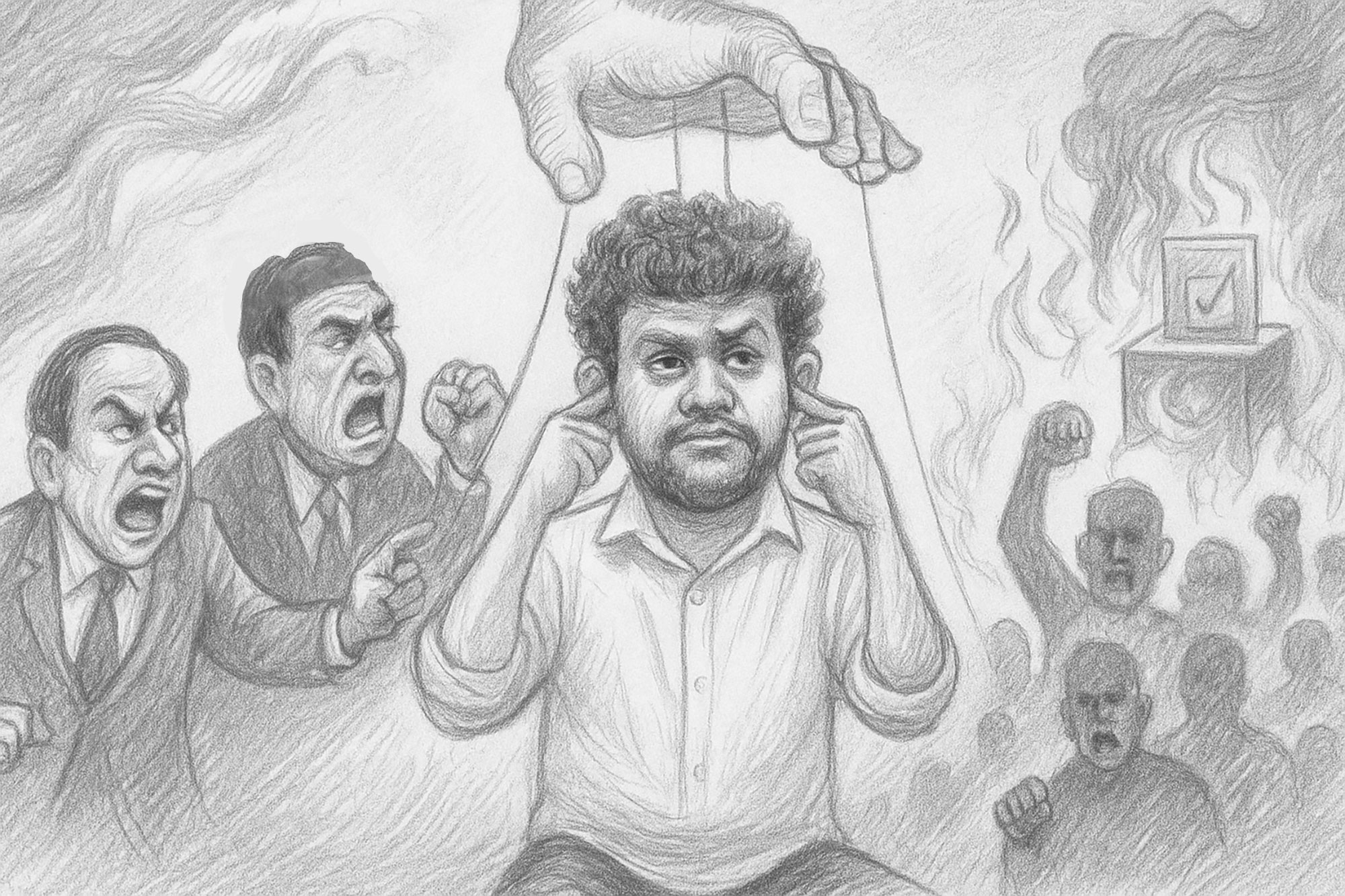

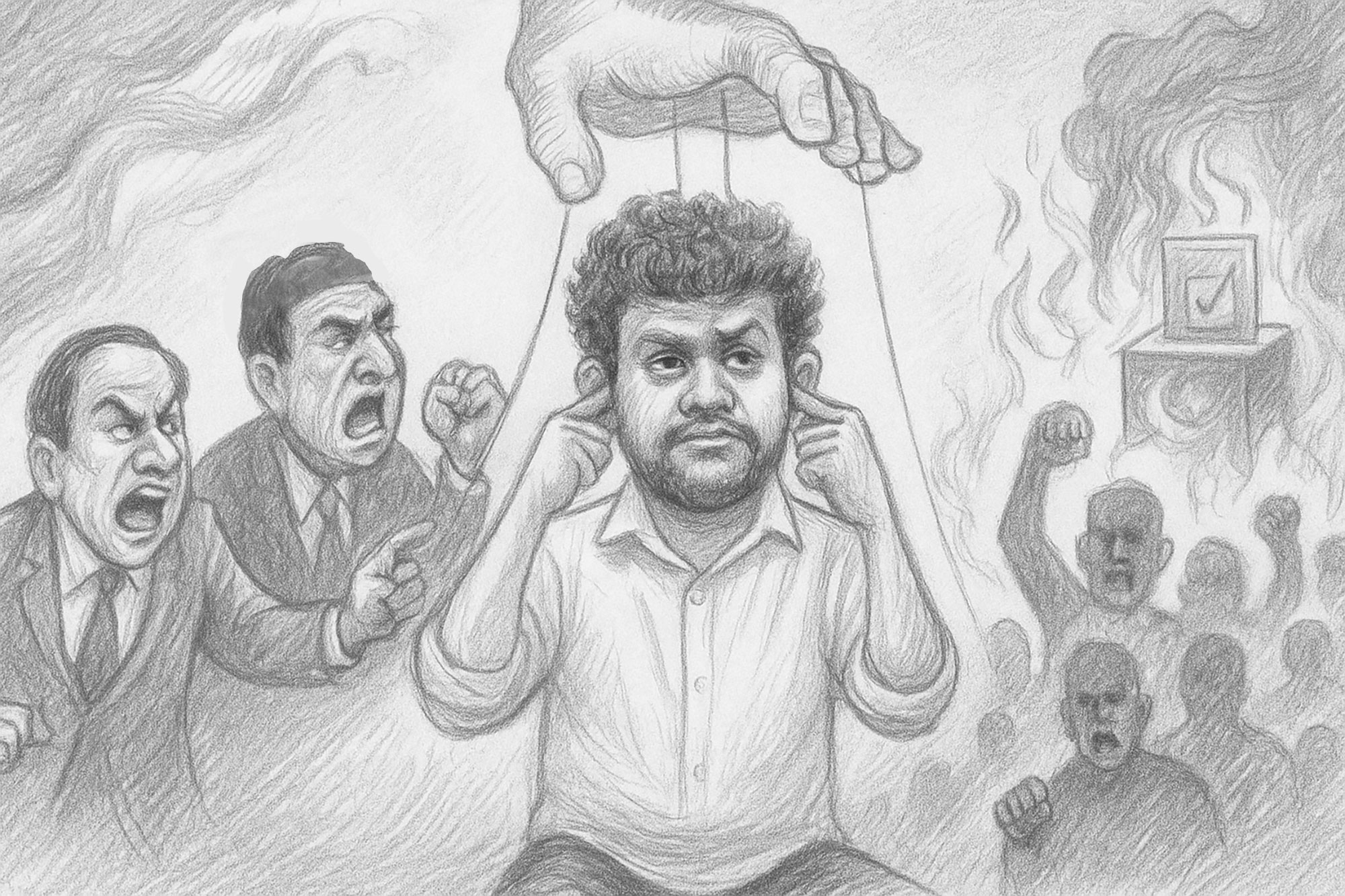

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি, যদি এটার সঙ্গে ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ, এটা যদি যুক্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’ প্রশ্ন হলো, দেশে সংঘাত ও সহিষ্ণুতা কি চলমান নেই? আমরা একটু পেছনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগেও যেমন, তেমনি পরবর্তী সময়েও সংঘাত চলমান রয়েছে। তবে ৫ আগস্টের পর বিগত সময়ের মতো করে সংঘাত হওয়াটা দেশের মানুষ স্বাভাবিক হিসেবে দেখতে চায়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একের পর এক ঘটনা সংঘটিত হতে। সরকার পুলিশ সক্রিয় নয় বলে অজুহাত দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একটি ঘটনার রেশ শেষ না হতেই আরেকটি ঘটনা মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল দেশের মানুষ।

প্রথমে নারীদের পোশাক নিয়ে কথা বলা শুরু হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে পোশাক নিয়ে কটূক্তি করলেন সেখানকার একজন কর্মচারী। আমরা দেখেছি জুলাই আন্দোলনের সময় উত্তাল রাজপথে নারী-পুরুষ-নবীন-প্রবীণনির্বিশেষে সবাই শামিল ছিলেন। সেই সময়কার পোশাক কেমন, তা নিয়ে কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। সবাই ছিলেন সবার সহযোদ্ধা।

এর আগে-পরে আরও নানা ঘটনা ঘটেছে। যেমন দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ভাঙা, মাজার ভাঙা, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরসহ অজস্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ভাঙা হয়েছে। এসব ঘটনা কি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না?

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। এ ঘটনাটিও সরকার ভালোভাবে সমাধান করতে পারেনি। এতে দুই পক্ষের কয়েকজন মানুষের আহত-নিহত এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমন কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

জুলাই আন্দোলনে যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সবার প্রত্যাশা ছিল, এবার বুঝি বাংলাদেশের মানুষ নতুন এক দেশের ছবি দেখতে পাবে। সবার কাঙ্ক্ষিত চাওয়া মলিন হতে দেখতে বেশি সময় লাগেনি। কথায় আছে, সকালের সূর্যোদয় দেখে বলা যায় দিনটি কেমন যাবে? তেমনি দেশের অধিকাংশ মানুষও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশা এবারও অধরা থেকে যাবে। একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটার মধ্য দিয়ে সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেশে নানা ধরনের অপতৎপরতা ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তথ্য উপদেষ্টা বুঝি সেই আলামতের জায়গা থেকে কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমান সরকার বিগত সময়ের ঘটনা প্রতিরোধ করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতের সংঘাত এড়ানোর জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটা দেশবাসীর দেখার বিষয়।

একটি বহুত্ববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে শত মত ও শত পথ থাকাটাই স্বাভাবিক। সবাই নিজ নিজ মত, পথ, চিন্তা নিয়ে চলবে—এটাই বাস্তবতা। সমাজের সবাই এক ও অভিন্ন মতের হতে পারে একমাত্র রোবটের সমাজে। বৈচিত্র্যময় সমাজ ও রাষ্ট্রই হলো সুন্দর। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে কথাটি ভুলে যাই। এই বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করাই হলো সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

তেমনি একটা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু হিসেবে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের ফলে। রাজনৈতিক বিভিন্ন মত ও পথও থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন মত ও পথকে শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকবে, কিন্তু সেটা যেন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে না পারে, সেটার দিকে সবার মনোনিবেশ করা দরকার। অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশে যুক্তির চেয়ে উগ্রতা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি প্রকাশ পায়। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় যুক্তির গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এ জায়গায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উগ্রতার প্রাবল্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই রয়েছে কিছু অন্ধ এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য ধরনের অনুসারী, যাঁরা সামান্য বিষয়েই অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটান। যুক্তির কোনো কিছুর ধার না ধেরে, অন্য পক্ষের কোনো কথা না শুনেই অথবা নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে আক্রমণের পথ বেছে নেন। তাঁরা কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতে রাজি থাকেন না। পক্ষে না থাকলেই তাঁরা আগ্রাসী আচরণ করে থাকেন। প্রতিটি দলের মধ্যে এ উগ্র, অসহিষ্ণু চরিত্রের মানুষেরা পরিস্থিতি বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে। যখনই রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ দেখা যায়, তখনই তাঁরা তাঁদের স্বচেহারা নিয়ে হাজির হন।

যখন কোনো দল বা ব্যক্তি সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসে, তখনই নানা রূপ অসভ্যতা ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা দিতে থাকে নানা রূপ বিকৃতি ও অনাচার। তখনই মানুষ ও সমাজে বৃদ্ধি পায় বিপদ ও উদ্বেগ। মানুষের স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ জীবনধারা বিঘ্নিত হয়। আতঙ্ক এসে ভর করে মানুষের মনে আর সমাজেও স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করে না। রাজনীতির সব কার্যক্রমেও দেখা যায় সংঘাত, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও প্রাণহানির মতো উদ্বেগজনক ঘটনা। তাই সামনে জাতীয় নির্বাচনের সময় এ ধরনের লোকজনের কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে আগাম ভাবনা জরুরি।

এরপর সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দরকার রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে নিদর্লীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। রাষ্ট্রের প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব না হলে সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে না। গত সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় সব সেক্টরে দলীয় আনুগত্যের লোকে ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে ভিন্ন কোনো পরিবেশ কি বিরাজ করছে? এখনো যে সেটা করা সম্ভব হয়নি, সেটা বোঝা যায় বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে।

সংঘাত কি নির্বাচনের সময়ই হবে? একটা আশঙ্কা থেকে যায়, অতীত অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের দেশে নির্বাচনের সময়ের চেয়ে সংঘাত-সহিষ্ণুতার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে নির্বাচনের পরে। দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের প্রতারণার শিকার হবে বলে ধরে নেবেন। কারণ, এত বড় অভ্যুত্থানের পর মানুষ সেটা মেনে নেবে না।

লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি, যদি এটার সঙ্গে ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ, এটা যদি যুক্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’ প্রশ্ন হলো, দেশে সংঘাত ও সহিষ্ণুতা কি চলমান নেই? আমরা একটু পেছনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগেও যেমন, তেমনি পরবর্তী সময়েও সংঘাত চলমান রয়েছে। তবে ৫ আগস্টের পর বিগত সময়ের মতো করে সংঘাত হওয়াটা দেশের মানুষ স্বাভাবিক হিসেবে দেখতে চায়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একের পর এক ঘটনা সংঘটিত হতে। সরকার পুলিশ সক্রিয় নয় বলে অজুহাত দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একটি ঘটনার রেশ শেষ না হতেই আরেকটি ঘটনা মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল দেশের মানুষ।

প্রথমে নারীদের পোশাক নিয়ে কথা বলা শুরু হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে পোশাক নিয়ে কটূক্তি করলেন সেখানকার একজন কর্মচারী। আমরা দেখেছি জুলাই আন্দোলনের সময় উত্তাল রাজপথে নারী-পুরুষ-নবীন-প্রবীণনির্বিশেষে সবাই শামিল ছিলেন। সেই সময়কার পোশাক কেমন, তা নিয়ে কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। সবাই ছিলেন সবার সহযোদ্ধা।

এর আগে-পরে আরও নানা ঘটনা ঘটেছে। যেমন দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ভাঙা, মাজার ভাঙা, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরসহ অজস্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ভাঙা হয়েছে। এসব ঘটনা কি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না?

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। এ ঘটনাটিও সরকার ভালোভাবে সমাধান করতে পারেনি। এতে দুই পক্ষের কয়েকজন মানুষের আহত-নিহত এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমন কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

জুলাই আন্দোলনে যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সবার প্রত্যাশা ছিল, এবার বুঝি বাংলাদেশের মানুষ নতুন এক দেশের ছবি দেখতে পাবে। সবার কাঙ্ক্ষিত চাওয়া মলিন হতে দেখতে বেশি সময় লাগেনি। কথায় আছে, সকালের সূর্যোদয় দেখে বলা যায় দিনটি কেমন যাবে? তেমনি দেশের অধিকাংশ মানুষও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশা এবারও অধরা থেকে যাবে। একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটার মধ্য দিয়ে সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেশে নানা ধরনের অপতৎপরতা ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তথ্য উপদেষ্টা বুঝি সেই আলামতের জায়গা থেকে কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমান সরকার বিগত সময়ের ঘটনা প্রতিরোধ করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতের সংঘাত এড়ানোর জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটা দেশবাসীর দেখার বিষয়।

একটি বহুত্ববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে শত মত ও শত পথ থাকাটাই স্বাভাবিক। সবাই নিজ নিজ মত, পথ, চিন্তা নিয়ে চলবে—এটাই বাস্তবতা। সমাজের সবাই এক ও অভিন্ন মতের হতে পারে একমাত্র রোবটের সমাজে। বৈচিত্র্যময় সমাজ ও রাষ্ট্রই হলো সুন্দর। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে কথাটি ভুলে যাই। এই বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করাই হলো সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

তেমনি একটা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু হিসেবে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের ফলে। রাজনৈতিক বিভিন্ন মত ও পথও থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন মত ও পথকে শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকবে, কিন্তু সেটা যেন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে না পারে, সেটার দিকে সবার মনোনিবেশ করা দরকার। অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশে যুক্তির চেয়ে উগ্রতা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি প্রকাশ পায়। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় যুক্তির গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এ জায়গায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উগ্রতার প্রাবল্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই রয়েছে কিছু অন্ধ এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য ধরনের অনুসারী, যাঁরা সামান্য বিষয়েই অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটান। যুক্তির কোনো কিছুর ধার না ধেরে, অন্য পক্ষের কোনো কথা না শুনেই অথবা নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে আক্রমণের পথ বেছে নেন। তাঁরা কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতে রাজি থাকেন না। পক্ষে না থাকলেই তাঁরা আগ্রাসী আচরণ করে থাকেন। প্রতিটি দলের মধ্যে এ উগ্র, অসহিষ্ণু চরিত্রের মানুষেরা পরিস্থিতি বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে। যখনই রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ দেখা যায়, তখনই তাঁরা তাঁদের স্বচেহারা নিয়ে হাজির হন।

যখন কোনো দল বা ব্যক্তি সুসভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসে, তখনই নানা রূপ অসভ্যতা ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা দিতে থাকে নানা রূপ বিকৃতি ও অনাচার। তখনই মানুষ ও সমাজে বৃদ্ধি পায় বিপদ ও উদ্বেগ। মানুষের স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ জীবনধারা বিঘ্নিত হয়। আতঙ্ক এসে ভর করে মানুষের মনে আর সমাজেও স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করে না। রাজনীতির সব কার্যক্রমেও দেখা যায় সংঘাত, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও প্রাণহানির মতো উদ্বেগজনক ঘটনা। তাই সামনে জাতীয় নির্বাচনের সময় এ ধরনের লোকজনের কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে আগাম ভাবনা জরুরি।

এরপর সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দরকার রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে নিদর্লীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। রাষ্ট্রের প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব না হলে সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে না। গত সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় সব সেক্টরে দলীয় আনুগত্যের লোকে ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে ভিন্ন কোনো পরিবেশ কি বিরাজ করছে? এখনো যে সেটা করা সম্ভব হয়নি, সেটা বোঝা যায় বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে।

সংঘাত কি নির্বাচনের সময়ই হবে? একটা আশঙ্কা থেকে যায়, অতীত অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের দেশে নির্বাচনের সময়ের চেয়ে সংঘাত-সহিষ্ণুতার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে নির্বাচনের পরে। দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের প্রতারণার শিকার হবে বলে ধরে নেবেন। কারণ, এত বড় অভ্যুত্থানের পর মানুষ সেটা মেনে নেবে না।

লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

বিশুদ্ধ পানির অন্যতম উৎস ভূগর্ভস্থ তথা মাটির নিচে জমে থাকা পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি আহরিত হয় মাটির তলদেশ থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাত্যহিক জীবনে খাওয়ার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা ও গোসলের কাজে শতভাগ প্রয়োজন পড়ে এ পানির। উপকূলীয় গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা নলকূপ চাপলেই যে পানির নিত্য দেখা

২৮ জানুয়ারি ২০২৫

মানুষ সহজ সমাধান পছন্দ করে, বিশেষ করে, যখন সেটিতে অল্প পরিশ্রমে বা বিনিয়োগে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। ধরুন, একটি দেশে ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা, সে দেশের যুবকদের দ্রুত ধনবান হওয়ার উপায় বাতলে দিয়ে আপনি নিজ স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। বাংলাদেশেও অবশ্য পেরেছেন অনেকেই—ডেসটিনি, ইভ্যালি থেকে শুরু করে সমুদ্রপথে

৬ ঘণ্টা আগে

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১ দিন আগে

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি। সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি আছে বলে আমরা সেটা রোধ করতে পারছি না।

জানা যায়, মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধি; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা; উন্নত ভবিষ্যতের হাতছানি এবং নিরাপদ ও আধুনিক জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা—মূলত এ পাঁচটি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদেশ যাচ্ছেন।

দেশে যখন প্রকৃত মেধার কদর থাকে না, তখন এই প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশাসহ দেশের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় তদবিরে লোক নিয়োগের অভিযোগ আছে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবীরা মেধা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের হতাশা গ্রাস করছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা যখন বাবার কষ্টের টাকায় পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি পান না, তখন তাঁরা দেশে থাকার যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে পান না। একই সঙ্গে শিক্ষকেরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারছেন না, তাঁদের সামনে কোনো আইডল না থাকায় সহজেই শিক্ষা লাভের লক্ষ্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে যান।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এ দায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার ফল সামাজিক ও অর্থনীতিকেও জটিল করে তোলে। তার প্রভাব পড়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনেও। বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার মতো আয়োজন না থাকা নিয়ে অভিযোগ আছে। যেখানে আমরা উচ্চশিক্ষা স্তরের মান বৃদ্ধি করতে পারছি না, সেখানে দিন দিন আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকছি। একদিকে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, অন্য দিকে তাঁদের অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মানের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার মানও বাড়বে না, কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গাণিতিক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে শিক্ষিত বেকারের বিদেশমুখীনতা রোধ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখী প্রবণতার কারণে শুধু দেশের মেধার পাচার হচ্ছে না, একই সঙ্গে দেশের টাকা বৈধ-অবৈধ পথে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতিও হচ্ছে।

এখন মেধা পাচার রোধ করার জন্য জরুরি দরকার উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা, গবেষণার সুযোগ বাড়ানো এবং শিক্ষার সর্বস্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করা। এরপর দক্ষতা অনুযায়ী সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তার চেয়েও জরুরি, মেধাবীদের দেশের মধ্যে আটকে রাখার সব ধরনের আয়োজন করা, তাহলে মেধা পাচার রোধ করা সম্ভব হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ক্রমেই বিদেশমুখীনতার প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু মেধা পাচার রোধের জন্য কোনো সরকারকেই বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ হবে না। কারণ, আমরা দেশের মধ্যে শিক্ষার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি। সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি আছে বলে আমরা সেটা রোধ করতে পারছি না।

জানা যায়, মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধি; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা; উন্নত ভবিষ্যতের হাতছানি এবং নিরাপদ ও আধুনিক জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা—মূলত এ পাঁচটি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদেশ যাচ্ছেন।

দেশে যখন প্রকৃত মেধার কদর থাকে না, তখন এই প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশাসহ দেশের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় তদবিরে লোক নিয়োগের অভিযোগ আছে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবীরা মেধা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের হতাশা গ্রাস করছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা যখন বাবার কষ্টের টাকায় পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি পান না, তখন তাঁরা দেশে থাকার যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে পান না। একই সঙ্গে শিক্ষকেরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারছেন না, তাঁদের সামনে কোনো আইডল না থাকায় সহজেই শিক্ষা লাভের লক্ষ্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে যান।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এ দায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার ফল সামাজিক ও অর্থনীতিকেও জটিল করে তোলে। তার প্রভাব পড়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনেও। বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার মতো আয়োজন না থাকা নিয়ে অভিযোগ আছে। যেখানে আমরা উচ্চশিক্ষা স্তরের মান বৃদ্ধি করতে পারছি না, সেখানে দিন দিন আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকছি। একদিকে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, অন্য দিকে তাঁদের অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মানের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার মানও বাড়বে না, কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গাণিতিক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে শিক্ষিত বেকারের বিদেশমুখীনতা রোধ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখী প্রবণতার কারণে শুধু দেশের মেধার পাচার হচ্ছে না, একই সঙ্গে দেশের টাকা বৈধ-অবৈধ পথে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতিও হচ্ছে।

এখন মেধা পাচার রোধ করার জন্য জরুরি দরকার উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা, গবেষণার সুযোগ বাড়ানো এবং শিক্ষার সর্বস্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করা। এরপর দক্ষতা অনুযায়ী সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তার চেয়েও জরুরি, মেধাবীদের দেশের মধ্যে আটকে রাখার সব ধরনের আয়োজন করা, তাহলে মেধা পাচার রোধ করা সম্ভব হবে।

বিশুদ্ধ পানির অন্যতম উৎস ভূগর্ভস্থ তথা মাটির নিচে জমে থাকা পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি আহরিত হয় মাটির তলদেশ থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাত্যহিক জীবনে খাওয়ার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা ও গোসলের কাজে শতভাগ প্রয়োজন পড়ে এ পানির। উপকূলীয় গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা নলকূপ চাপলেই যে পানির নিত্য দেখা

২৮ জানুয়ারি ২০২৫

মানুষ সহজ সমাধান পছন্দ করে, বিশেষ করে, যখন সেটিতে অল্প পরিশ্রমে বা বিনিয়োগে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। ধরুন, একটি দেশে ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা, সে দেশের যুবকদের দ্রুত ধনবান হওয়ার উপায় বাতলে দিয়ে আপনি নিজ স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। বাংলাদেশেও অবশ্য পেরেছেন অনেকেই—ডেসটিনি, ইভ্যালি থেকে শুরু করে সমুদ্রপথে

৬ ঘণ্টা আগে

কয়েক দিন আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. ইউনূসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনার।

১ দিন আগে

সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি কথাটি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন, ‘সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি...

১ দিন আগে