আল শাহারিয়া

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো মেগা সিটিগুলো ভয়াবহ বিপদের মুখে আছে। ভূমিকম্পের সময় মাটির তরলীকরণ বা লিকুইফেকশনের ঝুঁকি এ ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশি। রিখটার স্কেলে বড় মাত্রার কোনো কম্পন হলে এই শহরগুলোর পরিণতি কল্পনা করাও কঠিন।

যেহেতু ভূমিকম্পের সেই অর্থে কোনো আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে টেকসই নগর নিশ্চিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবি। একটি শহর তখন টেকসই হয়, যখন তা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আর এই সক্ষমতা অর্জন করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক বিশেষায়িত জ্ঞান অপরিহার্য। এটি কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার এক সমন্বয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা জানেন, কীভাবে মাটির গঠন পরীক্ষা করতে হয় এবং হ্যাজার্ড ম্যাপ তৈরি করে এলাকার বিপদাপন্ন অবস্থা যাচাই করতে হয়।

নগর-পরিকল্পনায় এবং ভবন নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কি না, তা তদারক করতে এই জ্ঞানসম্পন্ন জনবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-১১ অর্জনেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা ডিআরআরের কোনো বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে পাস করা একজন গ্র্যাজুয়েট জানেন, কীভাবে প্রি-ডিজাস্টার এবং পোস্ট-ডিজাস্টার পরিকল্পনা সাজাতে হয়। ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকাজ কীভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং কীভাবে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা যাবে, সে বিষয়ে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে। তাই কেবল উদ্ধারকর্মী হিসেবে নয়, বরং পলিসিমেকার কিংবা নীতিনির্ধারক হিসেবেও এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা কাজে আসতে পারেন।

তবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। জাপানের মতো আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। ভূমিকম্পের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদার বাহিনী পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। তাই সাধারণ মানুষকে বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে। এখনই যদি আমরা সচেতন না হই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ না করি, তবে ভবিষ্যতে চড়া মূল্য দিতে হবে। একটি দুর্যোগ-সহনশীল ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতি ও জনসচেতনতার বিকল্প নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো মেগা সিটিগুলো ভয়াবহ বিপদের মুখে আছে। ভূমিকম্পের সময় মাটির তরলীকরণ বা লিকুইফেকশনের ঝুঁকি এ ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশি। রিখটার স্কেলে বড় মাত্রার কোনো কম্পন হলে এই শহরগুলোর পরিণতি কল্পনা করাও কঠিন।

যেহেতু ভূমিকম্পের সেই অর্থে কোনো আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে টেকসই নগর নিশ্চিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবি। একটি শহর তখন টেকসই হয়, যখন তা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আর এই সক্ষমতা অর্জন করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক বিশেষায়িত জ্ঞান অপরিহার্য। এটি কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার এক সমন্বয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা জানেন, কীভাবে মাটির গঠন পরীক্ষা করতে হয় এবং হ্যাজার্ড ম্যাপ তৈরি করে এলাকার বিপদাপন্ন অবস্থা যাচাই করতে হয়।

নগর-পরিকল্পনায় এবং ভবন নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কি না, তা তদারক করতে এই জ্ঞানসম্পন্ন জনবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-১১ অর্জনেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা ডিআরআরের কোনো বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে পাস করা একজন গ্র্যাজুয়েট জানেন, কীভাবে প্রি-ডিজাস্টার এবং পোস্ট-ডিজাস্টার পরিকল্পনা সাজাতে হয়। ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকাজ কীভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং কীভাবে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা যাবে, সে বিষয়ে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে। তাই কেবল উদ্ধারকর্মী হিসেবে নয়, বরং পলিসিমেকার কিংবা নীতিনির্ধারক হিসেবেও এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা কাজে আসতে পারেন।

তবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। জাপানের মতো আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। ভূমিকম্পের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদার বাহিনী পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। তাই সাধারণ মানুষকে বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে। এখনই যদি আমরা সচেতন না হই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ না করি, তবে ভবিষ্যতে চড়া মূল্য দিতে হবে। একটি দুর্যোগ-সহনশীল ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতি ও জনসচেতনতার বিকল্প নেই।

আল শাহারিয়া

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো মেগা সিটিগুলো ভয়াবহ বিপদের মুখে আছে। ভূমিকম্পের সময় মাটির তরলীকরণ বা লিকুইফেকশনের ঝুঁকি এ ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশি। রিখটার স্কেলে বড় মাত্রার কোনো কম্পন হলে এই শহরগুলোর পরিণতি কল্পনা করাও কঠিন।

যেহেতু ভূমিকম্পের সেই অর্থে কোনো আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে টেকসই নগর নিশ্চিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবি। একটি শহর তখন টেকসই হয়, যখন তা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আর এই সক্ষমতা অর্জন করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক বিশেষায়িত জ্ঞান অপরিহার্য। এটি কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার এক সমন্বয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা জানেন, কীভাবে মাটির গঠন পরীক্ষা করতে হয় এবং হ্যাজার্ড ম্যাপ তৈরি করে এলাকার বিপদাপন্ন অবস্থা যাচাই করতে হয়।

নগর-পরিকল্পনায় এবং ভবন নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কি না, তা তদারক করতে এই জ্ঞানসম্পন্ন জনবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-১১ অর্জনেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা ডিআরআরের কোনো বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে পাস করা একজন গ্র্যাজুয়েট জানেন, কীভাবে প্রি-ডিজাস্টার এবং পোস্ট-ডিজাস্টার পরিকল্পনা সাজাতে হয়। ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকাজ কীভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং কীভাবে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা যাবে, সে বিষয়ে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে। তাই কেবল উদ্ধারকর্মী হিসেবে নয়, বরং পলিসিমেকার কিংবা নীতিনির্ধারক হিসেবেও এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা কাজে আসতে পারেন।

তবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। জাপানের মতো আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। ভূমিকম্পের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদার বাহিনী পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। তাই সাধারণ মানুষকে বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে। এখনই যদি আমরা সচেতন না হই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ না করি, তবে ভবিষ্যতে চড়া মূল্য দিতে হবে। একটি দুর্যোগ-সহনশীল ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতি ও জনসচেতনতার বিকল্প নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো মেগা সিটিগুলো ভয়াবহ বিপদের মুখে আছে। ভূমিকম্পের সময় মাটির তরলীকরণ বা লিকুইফেকশনের ঝুঁকি এ ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশি। রিখটার স্কেলে বড় মাত্রার কোনো কম্পন হলে এই শহরগুলোর পরিণতি কল্পনা করাও কঠিন।

যেহেতু ভূমিকম্পের সেই অর্থে কোনো আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে টেকসই নগর নিশ্চিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবি। একটি শহর তখন টেকসই হয়, যখন তা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আর এই সক্ষমতা অর্জন করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক বিশেষায়িত জ্ঞান অপরিহার্য। এটি কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার এক সমন্বয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা জানেন, কীভাবে মাটির গঠন পরীক্ষা করতে হয় এবং হ্যাজার্ড ম্যাপ তৈরি করে এলাকার বিপদাপন্ন অবস্থা যাচাই করতে হয়।

নগর-পরিকল্পনায় এবং ভবন নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কি না, তা তদারক করতে এই জ্ঞানসম্পন্ন জনবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-১১ অর্জনেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা ডিআরআরের কোনো বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে পাস করা একজন গ্র্যাজুয়েট জানেন, কীভাবে প্রি-ডিজাস্টার এবং পোস্ট-ডিজাস্টার পরিকল্পনা সাজাতে হয়। ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকাজ কীভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং কীভাবে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা যাবে, সে বিষয়ে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে। তাই কেবল উদ্ধারকর্মী হিসেবে নয়, বরং পলিসিমেকার কিংবা নীতিনির্ধারক হিসেবেও এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা কাজে আসতে পারেন।

তবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। জাপানের মতো আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। ভূমিকম্পের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদার বাহিনী পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। তাই সাধারণ মানুষকে বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে। এখনই যদি আমরা সচেতন না হই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ না করি, তবে ভবিষ্যতে চড়া মূল্য দিতে হবে। একটি দুর্যোগ-সহনশীল ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতি ও জনসচেতনতার বিকল্প নেই।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন।

৭ মিনিট আগে

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।

২৮ মিনিট আগে

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার একেবারে শুরুতে ‘মহাভারত’ পাঠের অভিজ্ঞতার সূত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য ‘শান্ত কর্মৈষণা’, যা কিনা নানা ধরনের পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এখনো টিকে রয়েছে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। সে-সঙ্গে এটিও দেখতে পাই যে দ্বন্দ্বের

৩৩ মিনিট আগে

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে

৪০ মিনিট আগেসিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে লেখকদের যে অভিজ্ঞতা, তা ছিল মর্মান্তিক। এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা বড়াই করেননি। করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করেননি, বেদনার সঙ্গে সেই অতিদুঃসহ দিনগুলো স্মরণে রেখেছেন, যেগুলো তাঁরা ভুলতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সেগুলো এমনই গভীরভাবে স্মৃতিতে প্রোথিত যে ভুলবার কোনো উপায় নেই। তাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সহ্য করেছেন। তাঁদের স্মৃতিকথনে অনাড়ম্বর নেই, অতিকথন নেই, আভরণ নেই, বক্তব্য একেবারে সাদামাটা এবং সে জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

পাকিস্তানি হানাদাররা যা করেছে, তা অবিশ্বাস্য।

কিন্তু সেটা ঘটেছে। বাস্তবতা ছাড়িয়ে গেছে কল্পনার ধারণক্ষমতাকে। হানাদারদের বংশধরেরাও কল্পনা করতে পারবে না, তাদের পরমাত্মীয় নরাধমেরা কী করেছে।

তারা বিস্মিত হবে কেবল বর্বরতা দেখে নয়, মূর্খতা দেখেও। ওই মূর্খরা কী করে ভাবল যে হাজার মাইলের ব্যবধান থেকে উড়ে গিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে তারা অধীনে রাখবে, যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় বেশি এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে তাদেরই শত্রুভাবাপন্ন একটি বিশাল রাষ্ট্র বিদ্যমান। বংশধরদের লজ্জা পাবার কথা।

মূর্খ বর্বরেরা ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন ও হতাশাগ্রস্ত। তারা কেবল মারবেই ভেবেছিল, কিন্তু যখন তারা দেখল মার খাচ্ছে, তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সম্ভব-অসম্ভব সবকিছু করেছে। সর্বাধিক বর্বরতা ঘটেছে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। অন্য কিছুর বিবরণ না দিয়ে কেবল যদি ধর্ষণের কাহিনিগুলো স্মরণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে কেমন অধঃপতিত ছিল এই দুর্বৃত্তরা। মার খাওয়া হানাদাররা ধর্ষণকে তাদের বিনোদন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। জবাবদিহির দায় ছিল না। পালের গোদা শার্দূলবেশী মেষ জেনারেল নিয়াজি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি হানাদারই ছিল একেকটি ধর্ষণলোলুপ নারকীয় কীট। জবাব দেওয়া দূরের কথা, তারা পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে ওই কাজে।

যুদ্ধের দিনগুলোতে নারীরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে। তাঁদের দুর্ভোগ ছিল সর্বাধিক। একে তাঁরা বাঙালি, তদুপরি নারী। পুরুষেরা অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রাণভয়ে তাঁরা নারীদের ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা যুদ্ধে গেছেন, তাঁদের বাড়ির নারীরা বিপদে পড়েছেন, অন্তঃসত্ত্বারা সন্তান প্রসব করেছেন বনে-জঙ্গলে। কারণ, নারীদের পক্ষে পলায়ন ছিল দুঃসাধ্য। দেহের গঠন, জামাকাপড় ও নারীত্ব—সবই ছিল তাঁদের বিপক্ষে। সর্বোপরি হানাদাররা ওত পেতে থাকত তাঁদের অপহরণের জন্য। পুরুষকে তবু কখনো ছেড়ে দিয়েছে, নারীকে ছাড় দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। নারীরা কেউ কেউ ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, সে অবস্থাতেই তাঁরা ধর্ষিত হয়েছেন। ধর্ষণের পরে তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ কোথায় হারিয়ে গেছেন, কেউ জানে না। লজ্জায় অনেকে স্বীকার করেননি যে তাঁদের সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীদের এই যন্ত্রণার কথা আসবেই। এসেছেও। সর্বাধিক মর্মন্তুদ কাহিনি পাওয়া যায় বীরাঙ্গনা মমতাজ বেগমের জবানিতে। তাঁর ওপর যে নির্যাতন ঘটেছে, সেটা আমাদের সবার জন্য লজ্জা। অচেতন অবস্থায় তাঁকে আখখেত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়। তাঁর স্বামী জমিজিরাত বিক্রি করে তাঁর চিকিৎসা করান। মমতাজ বেগমকে বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতিত নারীদের ওই উপাধি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না যে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো মলিন হওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁদের ওই পুরুষমন্য সম্মান প্রদর্শন অসহায় মেয়েদের জন্য দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে। মমতাজ বেগম সে নিয়ে কোনো অভিযোগ করেছেন কি না জানি না। কারণ, তাঁর যন্ত্রণাগুলো ছিল অসম্মানের চেয়ে কঠিন। তাঁর দুটি মেয়ে। মেয়েদের তিনি ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারেননি। অসত্য নয়, বীরাঙ্গনার মেয়েকে কে বিয়ে করতে চায়? তাঁর শারীরিক ক্ষত সারেনি। তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। দীর্ঘ বছর ধরে এই নির্মম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং বীরাঙ্গনা নাম নিয়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রহর গুনেছেন। এটাই কি প্রাপ্তি; তাঁর এবং তাঁদের মতো অসংখ্য নারী; যাঁরা তাঁদের কথা বলতে পারেননি লোকলজ্জায়।

লাঞ্ছিত নারীদের একটি ধ্বনি আছে, সেটি আর্তনাদের। মুক্তিযুদ্ধকে আমরা নানা বিশেষণে ভূষিত করে থাকি। বলি, এ যুদ্ধ ছিল মহান। তা ছিল বৈকি। অত্যন্ত বড় মাপের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও উদ্ভাবনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধে। সেসবের পরিচয় তো রয়েছে। তবে আর্তনাদ ছিল মস্ত বড় সত্য। প্রাণভয়ে মানুষ পালিয়েছে। আত্মীয়স্বজন, আপনজন, বিষয়সম্পত্তি, সবকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তবে আর্তনাদের পাশাপাশি নীরব একটা ধিক্কার ধ্বনিও রয়েছে। ধিক্কার শুধু পাকিস্তানিদের নয়, ধিক্কার আমাদের নিজেদেরকেও। ওরা ছিল অল্প কিছু দস্যু, লাখখানেক হবে সব মিলিয়ে, আমরা ছিলাম সাড়ে সাত কোটি। আমরা কেন এভাবে মার খেলাম ওদের হাতে? হ্যাঁ, ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। কিন্তু তার সুযোগ তো আমরাই করে দিয়েছি। ওদের হাতে বোমারু বিমান পর্যন্ত ছিল, কিন্তু বিমানগুলো তো ছিল আমাদের ভূমিতে, সেগুলোকে বিকল করে দেওয়ার সুযোগ তো আমাদের ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা; আমরা আক্রমণ করতে পারিনি। আমাদের দিক থেকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না। যোগাযোগ ছিল না পারস্পরিক। জনমত সৃষ্টি করা হয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যুদ্ধে যাওয়ার আগে নয়, পরে নেওয়া হয়েছে। পলিটিক্যাল মোটিভেশন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ওই দায়িত্ব আগে পাননি, পেয়েছেন যখন শত্রু তাঁদের গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে, তারপর। গণহত্যা

যে শুরু হয়েছে, সে খবরটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে বিদেশি রেডিও থেকে এবং তার প্রকোপ টের পাওয়া গেছে হানাদাররা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন। বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রস্তুতিহীন, অসংগঠিত এবং রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আধুনিক ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে।

লজ্জা আমাদেরই। কিন্তু সেই লজ্জা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির; এবং সমষ্টি যেহেতু চলে নেতৃত্বের পরিচালনায়, লজ্জাটা তাই শেষ বিচারে নেতৃত্বের। একাত্তরে নীরব ধিক্কার ধ্বনিটি ছিল আসলে ওই নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। প্রধান নেতাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানে, অন্য নেতারা চলে গেছেন ভারতে। অনেকে যুদ্ধ করতে যাননি, গেছেন আশ্রয়ের খোঁজে। এবং সবাইকেই নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুরুতে আন্দোলন ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য, পরে দাবি উঠেছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের; তারপরে স্বাধীনতার। এই রূপান্তর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় ঘটেনি, ঘটেছে ঘটনাপ্রবাহে। ওই প্রবাহে দুটি বিপরীত স্রোত ছিল। একটি হলো ক্ষমতা হস্তান্তরে পাঞ্জাবি সেনাপতিদের অসম্মতি, অপরটি হলো আপসের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনড় অবস্থান। দুই স্রোতের সংঘাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল। যার ভুক্তভোগী হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকে—কোনো না কোনোভাবে। কেউই নিরাপদে ছিল না। মীরজাফরেরা ছিল, ভালোভাবেই ছিল; কিন্তু তারাও যে নিশ্চিত ছিল, তা নয়।

ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। যদি কর্তব্য ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা দাঁড়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুরুতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কারণ, হানাদাররা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আটকা পড়ে যেত। তারা ভাতে মরত, পানিতে মরত, মরত অস্ত্রাঘাতেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। ঘটেছে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এবং প্রস্তুতিহীন অবস্থাতেই প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালি সেনারা অবাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটা ঘটলে হানাদারদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত অনায়াসে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে লেখকদের যে অভিজ্ঞতা, তা ছিল মর্মান্তিক। এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা বড়াই করেননি। করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করেননি, বেদনার সঙ্গে সেই অতিদুঃসহ দিনগুলো স্মরণে রেখেছেন, যেগুলো তাঁরা ভুলতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সেগুলো এমনই গভীরভাবে স্মৃতিতে প্রোথিত যে ভুলবার কোনো উপায় নেই। তাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সহ্য করেছেন। তাঁদের স্মৃতিকথনে অনাড়ম্বর নেই, অতিকথন নেই, আভরণ নেই, বক্তব্য একেবারে সাদামাটা এবং সে জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

পাকিস্তানি হানাদাররা যা করেছে, তা অবিশ্বাস্য।

কিন্তু সেটা ঘটেছে। বাস্তবতা ছাড়িয়ে গেছে কল্পনার ধারণক্ষমতাকে। হানাদারদের বংশধরেরাও কল্পনা করতে পারবে না, তাদের পরমাত্মীয় নরাধমেরা কী করেছে।

তারা বিস্মিত হবে কেবল বর্বরতা দেখে নয়, মূর্খতা দেখেও। ওই মূর্খরা কী করে ভাবল যে হাজার মাইলের ব্যবধান থেকে উড়ে গিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে তারা অধীনে রাখবে, যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় বেশি এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে তাদেরই শত্রুভাবাপন্ন একটি বিশাল রাষ্ট্র বিদ্যমান। বংশধরদের লজ্জা পাবার কথা।

মূর্খ বর্বরেরা ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন ও হতাশাগ্রস্ত। তারা কেবল মারবেই ভেবেছিল, কিন্তু যখন তারা দেখল মার খাচ্ছে, তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সম্ভব-অসম্ভব সবকিছু করেছে। সর্বাধিক বর্বরতা ঘটেছে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। অন্য কিছুর বিবরণ না দিয়ে কেবল যদি ধর্ষণের কাহিনিগুলো স্মরণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে কেমন অধঃপতিত ছিল এই দুর্বৃত্তরা। মার খাওয়া হানাদাররা ধর্ষণকে তাদের বিনোদন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। জবাবদিহির দায় ছিল না। পালের গোদা শার্দূলবেশী মেষ জেনারেল নিয়াজি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি হানাদারই ছিল একেকটি ধর্ষণলোলুপ নারকীয় কীট। জবাব দেওয়া দূরের কথা, তারা পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে ওই কাজে।

যুদ্ধের দিনগুলোতে নারীরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে। তাঁদের দুর্ভোগ ছিল সর্বাধিক। একে তাঁরা বাঙালি, তদুপরি নারী। পুরুষেরা অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রাণভয়ে তাঁরা নারীদের ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা যুদ্ধে গেছেন, তাঁদের বাড়ির নারীরা বিপদে পড়েছেন, অন্তঃসত্ত্বারা সন্তান প্রসব করেছেন বনে-জঙ্গলে। কারণ, নারীদের পক্ষে পলায়ন ছিল দুঃসাধ্য। দেহের গঠন, জামাকাপড় ও নারীত্ব—সবই ছিল তাঁদের বিপক্ষে। সর্বোপরি হানাদাররা ওত পেতে থাকত তাঁদের অপহরণের জন্য। পুরুষকে তবু কখনো ছেড়ে দিয়েছে, নারীকে ছাড় দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। নারীরা কেউ কেউ ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, সে অবস্থাতেই তাঁরা ধর্ষিত হয়েছেন। ধর্ষণের পরে তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ কোথায় হারিয়ে গেছেন, কেউ জানে না। লজ্জায় অনেকে স্বীকার করেননি যে তাঁদের সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীদের এই যন্ত্রণার কথা আসবেই। এসেছেও। সর্বাধিক মর্মন্তুদ কাহিনি পাওয়া যায় বীরাঙ্গনা মমতাজ বেগমের জবানিতে। তাঁর ওপর যে নির্যাতন ঘটেছে, সেটা আমাদের সবার জন্য লজ্জা। অচেতন অবস্থায় তাঁকে আখখেত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়। তাঁর স্বামী জমিজিরাত বিক্রি করে তাঁর চিকিৎসা করান। মমতাজ বেগমকে বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতিত নারীদের ওই উপাধি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না যে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো মলিন হওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁদের ওই পুরুষমন্য সম্মান প্রদর্শন অসহায় মেয়েদের জন্য দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে। মমতাজ বেগম সে নিয়ে কোনো অভিযোগ করেছেন কি না জানি না। কারণ, তাঁর যন্ত্রণাগুলো ছিল অসম্মানের চেয়ে কঠিন। তাঁর দুটি মেয়ে। মেয়েদের তিনি ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারেননি। অসত্য নয়, বীরাঙ্গনার মেয়েকে কে বিয়ে করতে চায়? তাঁর শারীরিক ক্ষত সারেনি। তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। দীর্ঘ বছর ধরে এই নির্মম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং বীরাঙ্গনা নাম নিয়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রহর গুনেছেন। এটাই কি প্রাপ্তি; তাঁর এবং তাঁদের মতো অসংখ্য নারী; যাঁরা তাঁদের কথা বলতে পারেননি লোকলজ্জায়।

লাঞ্ছিত নারীদের একটি ধ্বনি আছে, সেটি আর্তনাদের। মুক্তিযুদ্ধকে আমরা নানা বিশেষণে ভূষিত করে থাকি। বলি, এ যুদ্ধ ছিল মহান। তা ছিল বৈকি। অত্যন্ত বড় মাপের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও উদ্ভাবনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধে। সেসবের পরিচয় তো রয়েছে। তবে আর্তনাদ ছিল মস্ত বড় সত্য। প্রাণভয়ে মানুষ পালিয়েছে। আত্মীয়স্বজন, আপনজন, বিষয়সম্পত্তি, সবকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তবে আর্তনাদের পাশাপাশি নীরব একটা ধিক্কার ধ্বনিও রয়েছে। ধিক্কার শুধু পাকিস্তানিদের নয়, ধিক্কার আমাদের নিজেদেরকেও। ওরা ছিল অল্প কিছু দস্যু, লাখখানেক হবে সব মিলিয়ে, আমরা ছিলাম সাড়ে সাত কোটি। আমরা কেন এভাবে মার খেলাম ওদের হাতে? হ্যাঁ, ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। কিন্তু তার সুযোগ তো আমরাই করে দিয়েছি। ওদের হাতে বোমারু বিমান পর্যন্ত ছিল, কিন্তু বিমানগুলো তো ছিল আমাদের ভূমিতে, সেগুলোকে বিকল করে দেওয়ার সুযোগ তো আমাদের ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা; আমরা আক্রমণ করতে পারিনি। আমাদের দিক থেকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না। যোগাযোগ ছিল না পারস্পরিক। জনমত সৃষ্টি করা হয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যুদ্ধে যাওয়ার আগে নয়, পরে নেওয়া হয়েছে। পলিটিক্যাল মোটিভেশন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ওই দায়িত্ব আগে পাননি, পেয়েছেন যখন শত্রু তাঁদের গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে, তারপর। গণহত্যা

যে শুরু হয়েছে, সে খবরটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে বিদেশি রেডিও থেকে এবং তার প্রকোপ টের পাওয়া গেছে হানাদাররা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন। বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রস্তুতিহীন, অসংগঠিত এবং রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আধুনিক ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে।

লজ্জা আমাদেরই। কিন্তু সেই লজ্জা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির; এবং সমষ্টি যেহেতু চলে নেতৃত্বের পরিচালনায়, লজ্জাটা তাই শেষ বিচারে নেতৃত্বের। একাত্তরে নীরব ধিক্কার ধ্বনিটি ছিল আসলে ওই নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। প্রধান নেতাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানে, অন্য নেতারা চলে গেছেন ভারতে। অনেকে যুদ্ধ করতে যাননি, গেছেন আশ্রয়ের খোঁজে। এবং সবাইকেই নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুরুতে আন্দোলন ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য, পরে দাবি উঠেছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের; তারপরে স্বাধীনতার। এই রূপান্তর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় ঘটেনি, ঘটেছে ঘটনাপ্রবাহে। ওই প্রবাহে দুটি বিপরীত স্রোত ছিল। একটি হলো ক্ষমতা হস্তান্তরে পাঞ্জাবি সেনাপতিদের অসম্মতি, অপরটি হলো আপসের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনড় অবস্থান। দুই স্রোতের সংঘাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল। যার ভুক্তভোগী হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকে—কোনো না কোনোভাবে। কেউই নিরাপদে ছিল না। মীরজাফরেরা ছিল, ভালোভাবেই ছিল; কিন্তু তারাও যে নিশ্চিত ছিল, তা নয়।

ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। যদি কর্তব্য ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা দাঁড়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুরুতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কারণ, হানাদাররা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আটকা পড়ে যেত। তারা ভাতে মরত, পানিতে মরত, মরত অস্ত্রাঘাতেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। ঘটেছে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এবং প্রস্তুতিহীন অবস্থাতেই প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালি সেনারা অবাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটা ঘটলে হানাদারদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত অনায়াসে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের

২০ মিনিট আগে

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।

২৮ মিনিট আগে

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার একেবারে শুরুতে ‘মহাভারত’ পাঠের অভিজ্ঞতার সূত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য ‘শান্ত কর্মৈষণা’, যা কিনা নানা ধরনের পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এখনো টিকে রয়েছে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। সে-সঙ্গে এটিও দেখতে পাই যে দ্বন্দ্বের

৩৩ মিনিট আগে

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে

৪০ মিনিট আগেমিতু আক্তার তানজিলা

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।

কারণ, বিভ্রান্তি প্রমাণ করে তুমি ভাবছ, খুঁজছ, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠেছ। যারা কখনো চিন্তা করে না, তাদের বিভ্রান্তিও হয় না। বিভ্রান্তি আসলে সেই প্রথম দরজাটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, ‘আমি সত্যিই কী চাই’।

অনেকে মনে করে, ক্যারিয়ার মানেই একটা ঠিকঠাক, স্পষ্ট পথ; যার মানচিত্র সবাই নাকি আগেই জানে। বাস্তবে বিষয়টা একদমই এমন নয়। সবাই চেষ্টা করে, ভুল করে, আবার উঠে দাঁড়ায়—তারপর ধীরে ধীরে বুঝে যায়, কোনটা নিজের সঙ্গে মানায়, আর কোনটা মানায় না। চেষ্টা না করলে দিনের শেষে জানা যায় না, কোন পথটা সত্যি তোমার জন্য।

ছোট একটি কাজ, একটি কোর্স কিংবা মাত্র একটুখানি অভিজ্ঞতাও তোমার ভেতরের কুয়াশা সরাতে বড় ভূমিকা রাখে। বাস্তবের স্পর্শ যত বাড়ে, সিদ্ধান্তও ততটাই পরিষ্কার হয়।

ক্যারিয়ার সব সময় বড় কোনো সিদ্ধান্তের নাম নয়, বরং অসংখ্য ছোট নির্বাচনের যোগফল। আজ কিছু শিখলে, কাল একটু সাহস করে এগোলে, পরশু কারও কাছ থেকে জ্ঞান নিলে—এভাবেই তৈরি হতে থাকে তোমার পথের ভিত। আর ভিত মজবুত হলেই সিদ্ধান্ত নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমেই জানতে হবে, তোমার আসল আগ্রহ কোথায়? কোন কাজ করতে গেলে সময়ের হিসাব ভুলে যাও, কোন বিষয়ে প্রাণে উত্তেজনা আসে—এই ছোট অনুভূতিগুলোই আসল দিকনির্দেশনা দেয়। আগ্রহ ও দক্ষতা যেখানে মিল খুঁজে পায়, সেখানেই সাধারণত জন্ম নেয় সন্তোষজনক ও স্থায়ী ক্যারিয়ার।

এরপর দরকার খোঁজখবর। তুমি যেসব ক্ষেত্র ভাবছ, সেগুলোর কাজের পরিবেশ কেমন, মানুষ কী ধরনের কাজ করে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটা—এসব জেনে নিলে বিভ্রান্তি অনেকটাই কমে যায়।

শেষ পর্যন্ত সমাধান শুরু হয় নিজেকে বোঝা থেকে। কোন কাজ তোমাকে ক্লান্ত করে না, বরং জীবন্ত করে তোলে—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে তোমার পথে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার নিজের ভেতরের সংকেতগুলোকে গুরুত্ব দাও। বুঝতে পারবে, পথটা আসলে তোমার সরল চোখের সামনেই ছিল।

সমাধান লুকিয়ে থাকে আত্মবিশ্বাসে, ধৈর্যে এবং নিজের ভয়কে অতিক্রম করার ছোট ছোট সাহসে। তুমি যখন অল্প অল্প করে এগোতে থাকবে, কুয়াশা একসময় আপনাতেই মিলিয়ে যাবে।

ক্যারিয়ার এমন কোনো সিদ্ধান্ত নয় যে একবার ভুল হলে পথ শেষ। মানুষ সময়ের সঙ্গে বদলায়, শেখে, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে—আর তার সঙ্গে দিকও বদলায়। তাই বিভ্রান্তি মানে পথ হারানো নয়; বরং নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার সূচনা।

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।

কারণ, বিভ্রান্তি প্রমাণ করে তুমি ভাবছ, খুঁজছ, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠেছ। যারা কখনো চিন্তা করে না, তাদের বিভ্রান্তিও হয় না। বিভ্রান্তি আসলে সেই প্রথম দরজাটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, ‘আমি সত্যিই কী চাই’।

অনেকে মনে করে, ক্যারিয়ার মানেই একটা ঠিকঠাক, স্পষ্ট পথ; যার মানচিত্র সবাই নাকি আগেই জানে। বাস্তবে বিষয়টা একদমই এমন নয়। সবাই চেষ্টা করে, ভুল করে, আবার উঠে দাঁড়ায়—তারপর ধীরে ধীরে বুঝে যায়, কোনটা নিজের সঙ্গে মানায়, আর কোনটা মানায় না। চেষ্টা না করলে দিনের শেষে জানা যায় না, কোন পথটা সত্যি তোমার জন্য।

ছোট একটি কাজ, একটি কোর্স কিংবা মাত্র একটুখানি অভিজ্ঞতাও তোমার ভেতরের কুয়াশা সরাতে বড় ভূমিকা রাখে। বাস্তবের স্পর্শ যত বাড়ে, সিদ্ধান্তও ততটাই পরিষ্কার হয়।

ক্যারিয়ার সব সময় বড় কোনো সিদ্ধান্তের নাম নয়, বরং অসংখ্য ছোট নির্বাচনের যোগফল। আজ কিছু শিখলে, কাল একটু সাহস করে এগোলে, পরশু কারও কাছ থেকে জ্ঞান নিলে—এভাবেই তৈরি হতে থাকে তোমার পথের ভিত। আর ভিত মজবুত হলেই সিদ্ধান্ত নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমেই জানতে হবে, তোমার আসল আগ্রহ কোথায়? কোন কাজ করতে গেলে সময়ের হিসাব ভুলে যাও, কোন বিষয়ে প্রাণে উত্তেজনা আসে—এই ছোট অনুভূতিগুলোই আসল দিকনির্দেশনা দেয়। আগ্রহ ও দক্ষতা যেখানে মিল খুঁজে পায়, সেখানেই সাধারণত জন্ম নেয় সন্তোষজনক ও স্থায়ী ক্যারিয়ার।

এরপর দরকার খোঁজখবর। তুমি যেসব ক্ষেত্র ভাবছ, সেগুলোর কাজের পরিবেশ কেমন, মানুষ কী ধরনের কাজ করে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটা—এসব জেনে নিলে বিভ্রান্তি অনেকটাই কমে যায়।

শেষ পর্যন্ত সমাধান শুরু হয় নিজেকে বোঝা থেকে। কোন কাজ তোমাকে ক্লান্ত করে না, বরং জীবন্ত করে তোলে—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে তোমার পথে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার নিজের ভেতরের সংকেতগুলোকে গুরুত্ব দাও। বুঝতে পারবে, পথটা আসলে তোমার সরল চোখের সামনেই ছিল।

সমাধান লুকিয়ে থাকে আত্মবিশ্বাসে, ধৈর্যে এবং নিজের ভয়কে অতিক্রম করার ছোট ছোট সাহসে। তুমি যখন অল্প অল্প করে এগোতে থাকবে, কুয়াশা একসময় আপনাতেই মিলিয়ে যাবে।

ক্যারিয়ার এমন কোনো সিদ্ধান্ত নয় যে একবার ভুল হলে পথ শেষ। মানুষ সময়ের সঙ্গে বদলায়, শেখে, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে—আর তার সঙ্গে দিকও বদলায়। তাই বিভ্রান্তি মানে পথ হারানো নয়; বরং নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার সূচনা।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের

২০ মিনিট আগে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন।

৭ মিনিট আগে

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার একেবারে শুরুতে ‘মহাভারত’ পাঠের অভিজ্ঞতার সূত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য ‘শান্ত কর্মৈষণা’, যা কিনা নানা ধরনের পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এখনো টিকে রয়েছে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। সে-সঙ্গে এটিও দেখতে পাই যে দ্বন্দ্বের

৩৩ মিনিট আগে

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে

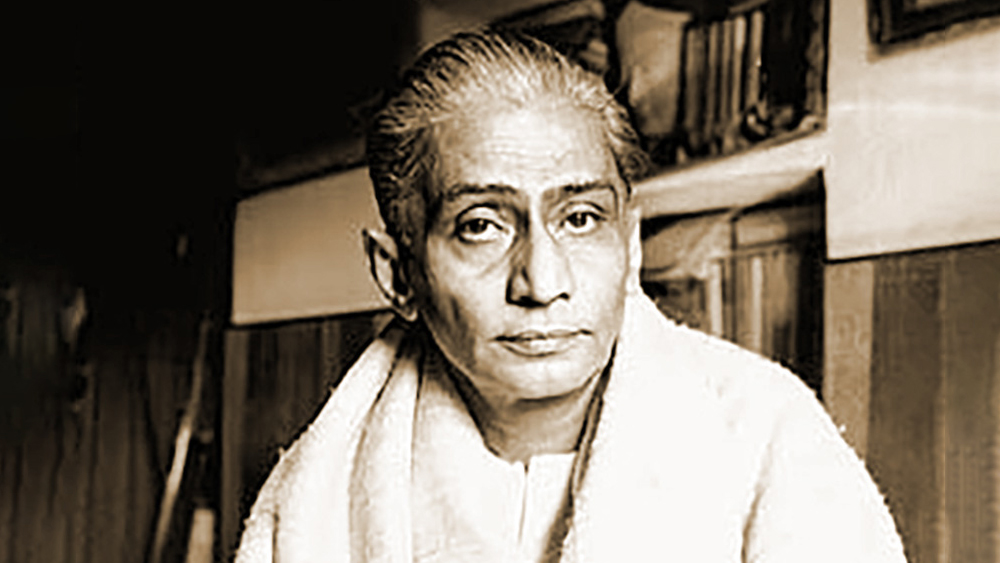

৪০ মিনিট আগেসৌভিক রেজা

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার একেবারে শুরুতে ‘মহাভারত’ পাঠের অভিজ্ঞতার সূত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য ‘শান্ত কর্মৈষণা’, যা কিনা নানা ধরনের পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এখনো টিকে রয়েছে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। সে-সঙ্গে এটিও দেখতে পাই যে দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে বিষ্ণু দের কাব্যচেতনার মূলসূত্র ক্রমাগত একটা দৃঢ়তর ভিত্তি পেয়েছে। এই প্রবণতার ভেতরে সরলীকরণের কোনো ঝোঁক কিন্তু কখনো দেখা যায় না। বস্তুত তাঁর কাব্যচিন্তায় যেকোনো ধরনের সরলীকরণের বিপক্ষে ছিলেন বিষ্ণু দে। সরলীকরণের ঝোঁকটাকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে একধরনের ‘ভাববিলাসের’ প্রতি মোহ, যা কিনা গভীর কোনো ভাববিন্যাসের দিকে মানুষকে কখনো নিয়ে যায় না। সে-কারণেই কি সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে, কি ঐতিহ্যচেতনার দিক থেকে, চৈতন্যের জটিলতাকে বিষ্ণু দে কখনোই এড়িয়ে যাননি; বরং জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত বোধ করেছেন।

বিষ্ণু দে যৌক্তিকভাবেই মনে করতেন, ‘আমাদের ইতিহাস মোটেই সরল নয়, তাতে কালের ও নানা পাত্রের নানান জট...যেমন ইতিহাসে তেমনি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যবিচারেও জট আমাদের খুলতে হবে।’ নানা সময়ের এসব বিভিন্ন জট খোলার প্রত্যয়ে স্থিত ছিলেন বলেই তিনি সতর্কতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘সঙ্গত দৃষ্টির ও আপেক্ষিক উক্তির জটিল ও ধৈর্যশীল পথেই আমাদের ভবিষ্যৎ, যান্ত্রিক প্রয়োগের লোভে বা ভাববিলাসের আশু-তৃপ্তিতে দক্ষিণ থেকে বাম, বাম থেকে দক্ষিণাচারে যেন আমরা না-ভুলি।’ এইভাবে নিজস্ব পথরেখায় স্থিত রাখতে মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্ব কবিকে সামর্থ্য জুগিয়েছিল।

আমাদের এটিও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কি জীবনে কি সাহিত্য-চিন্তায় সব রকমের উগ্র মতবাদের বিরোধী ছিলেন বিষ্ণু দে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে, পরিপ্রেক্ষিতহীন যেকোনো ধরনের উগ্র মতবাদ শিল্প-সাহিত্যে, এমনকি স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষেও প্রতিকূল। আর সে-কারণেই তিনি মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়েও সেই দর্শনের যান্ত্রিক প্রয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘মার্ক্সিয় দর্শনে...চিরকালের জন্য একবার অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল। সে-দর্শনের ভিত্তিই হচ্ছে চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে, প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর মার্ক্সিজমে নেই।’ প্রথাসিদ্ধতার জড় অবসরের হাতে পড়বার কারণেই সারা বিশ্বে মার্ক্সবাদ আজ তার অস্তিত্বের সংকটে পতিত—এই সত্যিটা আজ আমাদের বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। বিশেষ কোনো মতবাদে কখনোই চরম আস্থা স্থাপন করেনি বলেই হয়তো সাহিত্যের পাশাপাশি কবি বিষ্ণু দের বন্ধুত্বের পরিবৃত্তটি ছিল বেশ বিচিত্র। সেখানে কমিউনিস্ট-বিরোধী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন একেবারেই রাজনীতিবিমুখ বুদ্ধদেব বসু। আবার কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—এঁরাও ছিলেন। বন্ধুত্বের এই বিচিত্র-বৃত্তটি ছিল বিষ্ণু দের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতারই পরিচায়ক। কাউকেই বর্জন করে নয়; বরং সবাইকে নিয়েই আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রকাশের একটা নিরন্তর তাগিদ নিজের মধ্যে সব সময় অনুভব করেছেন এই কবি। ব্যক্তিক সমন্বয়ের এই উদাহরণ নিয়েই তিনি শুধু সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁর সাহিত্যচেতনার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই সেই বৈচিত্র্যের সমাহার।

দেশ-বিদেশের নানা জাতের সাহিত্য থেকে শুরু করে আমাদের লোকসাহিত্য, আদিবাসীদের সাহিত্য, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অবহেলিত সাহিত্যের প্রতিও কবি বিষ্ণু দের আগ্রহ ছিল ব্যাপক। এ ছাড়া চিত্রকলা, সংগীত—এসবকেও বিষ্ণু দে তাঁর কবিতা তথা নন্দনবিশ্বের সঙ্গে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সে কারণেই যামিনী রায়ের মতো চিত্রশিল্পী তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যামিনী

রায় সম্পর্কে বিষ্ণু দে বলেছেন, ‘যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তা-ই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনোজগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময়; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।...যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন চিত্রলোক আমাদের যেন সেই নিশান নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়।’ এইভাবে একজন চিত্রশিল্পীর প্রতি শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর দায়িত্ব শেষ করতে চাননি। বরং এই চিত্রকলার এই দায়বোধকে তিনি তাঁর কবিতার মধ্যেও আত্মস্থ করে নিতে চেয়েছেন।

বিষ্ণু দের মতো একজন নিরন্তর সৃষ্টিশীল কবি, সংবেদনশীল মানুষের কাছে সংগীতের ভূমিকা কতখানি ছিল, সেটি জিষ্ণু দের সাক্ষ্য থেকে আরও একবার বুঝে নেওয়া যেতে পারে। কবি-পুত্র আমাদের জানিয়েছেন, ‘আমার বাবার কাছে কবিতা লেখা ও “গান শোনা’’ একই রকম ছিল।’ অন্যদিকে প্রয়াত সমালোচক অরুণ সেনের মতে, বিষ্ণু দের কবিসত্তার মধ্যেই নিহিত ছিল ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ‘বহুধা বৈচিত্র্য’; তিনি অবশ্য এটিও স্বীকার করেছেন যে পাশ্চাত্য সিম্ফনি ও ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত—এই দুই ঐতিহ্যের সংগীতই জীবনের দ্বন্দ্ব ও উত্তীর্ণ সুষমাকে প্রকাশ করেছে বিষ্ণু দের কবিতা। এইভাবেই ঐতিহ্যের প্রবহমানতা বজায় রেখে রাজনীতি, চিত্রকলা থেকে থেকে সংগীত—সবকিছু মিলিয়ে জীবনের সমগ্রতাকে নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে। আর এসবের মধ্য দিয়ে এই কবির রুচির সমগ্রতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

‘সমগ্রতার এই বোধ’ তাঁর চেতনার কতটা গভীরে বিস্তৃত সেটা বুঝে নিতে পারা যায়, বিষ্ণু দে যখন বলেন, যদি কারও শুধু আধুনিক সংগীত ভালো লাগে অথচ আধুনিক কাব্য বা চিত্র অসহ্য মনে হয়, তাহলে তাঁর সততায় বা তাঁর স্বভাবের সমগ্রতায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। যাকে বিষ্ণু দে বলেছেন স্বভাবের সমগ্রতা, সেটা যে একজন মানুষের রুচির সমগ্রতারই রকমফের, সেটি লেখাই বাহুল্য।

৩ ডিসেম্বর কবির প্রয়াণ দিবস। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

![বিষ্ণু দে [জন্ম: ১৮ জুলাই ১৯০৯; মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৮২]](https://images.ajkerpatrika.com/original_images/bishnu.jpg)

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার একেবারে শুরুতে ‘মহাভারত’ পাঠের অভিজ্ঞতার সূত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য ‘শান্ত কর্মৈষণা’, যা কিনা নানা ধরনের পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এখনো টিকে রয়েছে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। সে-সঙ্গে এটিও দেখতে পাই যে দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে বিষ্ণু দের কাব্যচেতনার মূলসূত্র ক্রমাগত একটা দৃঢ়তর ভিত্তি পেয়েছে। এই প্রবণতার ভেতরে সরলীকরণের কোনো ঝোঁক কিন্তু কখনো দেখা যায় না। বস্তুত তাঁর কাব্যচিন্তায় যেকোনো ধরনের সরলীকরণের বিপক্ষে ছিলেন বিষ্ণু দে। সরলীকরণের ঝোঁকটাকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে একধরনের ‘ভাববিলাসের’ প্রতি মোহ, যা কিনা গভীর কোনো ভাববিন্যাসের দিকে মানুষকে কখনো নিয়ে যায় না। সে-কারণেই কি সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে, কি ঐতিহ্যচেতনার দিক থেকে, চৈতন্যের জটিলতাকে বিষ্ণু দে কখনোই এড়িয়ে যাননি; বরং জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত বোধ করেছেন।

বিষ্ণু দে যৌক্তিকভাবেই মনে করতেন, ‘আমাদের ইতিহাস মোটেই সরল নয়, তাতে কালের ও নানা পাত্রের নানান জট...যেমন ইতিহাসে তেমনি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যবিচারেও জট আমাদের খুলতে হবে।’ নানা সময়ের এসব বিভিন্ন জট খোলার প্রত্যয়ে স্থিত ছিলেন বলেই তিনি সতর্কতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘সঙ্গত দৃষ্টির ও আপেক্ষিক উক্তির জটিল ও ধৈর্যশীল পথেই আমাদের ভবিষ্যৎ, যান্ত্রিক প্রয়োগের লোভে বা ভাববিলাসের আশু-তৃপ্তিতে দক্ষিণ থেকে বাম, বাম থেকে দক্ষিণাচারে যেন আমরা না-ভুলি।’ এইভাবে নিজস্ব পথরেখায় স্থিত রাখতে মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্ব কবিকে সামর্থ্য জুগিয়েছিল।

আমাদের এটিও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কি জীবনে কি সাহিত্য-চিন্তায় সব রকমের উগ্র মতবাদের বিরোধী ছিলেন বিষ্ণু দে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে, পরিপ্রেক্ষিতহীন যেকোনো ধরনের উগ্র মতবাদ শিল্প-সাহিত্যে, এমনকি স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষেও প্রতিকূল। আর সে-কারণেই তিনি মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়েও সেই দর্শনের যান্ত্রিক প্রয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘মার্ক্সিয় দর্শনে...চিরকালের জন্য একবার অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল। সে-দর্শনের ভিত্তিই হচ্ছে চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে, প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর মার্ক্সিজমে নেই।’ প্রথাসিদ্ধতার জড় অবসরের হাতে পড়বার কারণেই সারা বিশ্বে মার্ক্সবাদ আজ তার অস্তিত্বের সংকটে পতিত—এই সত্যিটা আজ আমাদের বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। বিশেষ কোনো মতবাদে কখনোই চরম আস্থা স্থাপন করেনি বলেই হয়তো সাহিত্যের পাশাপাশি কবি বিষ্ণু দের বন্ধুত্বের পরিবৃত্তটি ছিল বেশ বিচিত্র। সেখানে কমিউনিস্ট-বিরোধী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন একেবারেই রাজনীতিবিমুখ বুদ্ধদেব বসু। আবার কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—এঁরাও ছিলেন। বন্ধুত্বের এই বিচিত্র-বৃত্তটি ছিল বিষ্ণু দের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতারই পরিচায়ক। কাউকেই বর্জন করে নয়; বরং সবাইকে নিয়েই আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রকাশের একটা নিরন্তর তাগিদ নিজের মধ্যে সব সময় অনুভব করেছেন এই কবি। ব্যক্তিক সমন্বয়ের এই উদাহরণ নিয়েই তিনি শুধু সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁর সাহিত্যচেতনার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই সেই বৈচিত্র্যের সমাহার।

দেশ-বিদেশের নানা জাতের সাহিত্য থেকে শুরু করে আমাদের লোকসাহিত্য, আদিবাসীদের সাহিত্য, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অবহেলিত সাহিত্যের প্রতিও কবি বিষ্ণু দের আগ্রহ ছিল ব্যাপক। এ ছাড়া চিত্রকলা, সংগীত—এসবকেও বিষ্ণু দে তাঁর কবিতা তথা নন্দনবিশ্বের সঙ্গে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সে কারণেই যামিনী রায়ের মতো চিত্রশিল্পী তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যামিনী

রায় সম্পর্কে বিষ্ণু দে বলেছেন, ‘যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তা-ই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনোজগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময়; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।...যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন চিত্রলোক আমাদের যেন সেই নিশান নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়।’ এইভাবে একজন চিত্রশিল্পীর প্রতি শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর দায়িত্ব শেষ করতে চাননি। বরং এই চিত্রকলার এই দায়বোধকে তিনি তাঁর কবিতার মধ্যেও আত্মস্থ করে নিতে চেয়েছেন।

বিষ্ণু দের মতো একজন নিরন্তর সৃষ্টিশীল কবি, সংবেদনশীল মানুষের কাছে সংগীতের ভূমিকা কতখানি ছিল, সেটি জিষ্ণু দের সাক্ষ্য থেকে আরও একবার বুঝে নেওয়া যেতে পারে। কবি-পুত্র আমাদের জানিয়েছেন, ‘আমার বাবার কাছে কবিতা লেখা ও “গান শোনা’’ একই রকম ছিল।’ অন্যদিকে প্রয়াত সমালোচক অরুণ সেনের মতে, বিষ্ণু দের কবিসত্তার মধ্যেই নিহিত ছিল ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ‘বহুধা বৈচিত্র্য’; তিনি অবশ্য এটিও স্বীকার করেছেন যে পাশ্চাত্য সিম্ফনি ও ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত—এই দুই ঐতিহ্যের সংগীতই জীবনের দ্বন্দ্ব ও উত্তীর্ণ সুষমাকে প্রকাশ করেছে বিষ্ণু দের কবিতা। এইভাবেই ঐতিহ্যের প্রবহমানতা বজায় রেখে রাজনীতি, চিত্রকলা থেকে থেকে সংগীত—সবকিছু মিলিয়ে জীবনের সমগ্রতাকে নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে। আর এসবের মধ্য দিয়ে এই কবির রুচির সমগ্রতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

‘সমগ্রতার এই বোধ’ তাঁর চেতনার কতটা গভীরে বিস্তৃত সেটা বুঝে নিতে পারা যায়, বিষ্ণু দে যখন বলেন, যদি কারও শুধু আধুনিক সংগীত ভালো লাগে অথচ আধুনিক কাব্য বা চিত্র অসহ্য মনে হয়, তাহলে তাঁর সততায় বা তাঁর স্বভাবের সমগ্রতায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। যাকে বিষ্ণু দে বলেছেন স্বভাবের সমগ্রতা, সেটা যে একজন মানুষের রুচির সমগ্রতারই রকমফের, সেটি লেখাই বাহুল্য।

৩ ডিসেম্বর কবির প্রয়াণ দিবস। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের

২০ মিনিট আগে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন।

৭ মিনিট আগে

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।

২৮ মিনিট আগে

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে

৪০ মিনিট আগেসম্পাদকীয়

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে যাত্রীদের পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনার খবর বিরল নয়। তবে এবার মেট্রোরেলের ছাদে এক শিশুর উঠে যাওয়ার ঘটনা অবশ্যই বিরল এবং প্রথম।

আজকের পত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে পাঠক জেনেছেন ৩০ নভেম্বর রাতে রাজধানীর সচিবালয় মেট্রো স্টেশনে ঘটে যাওয়া কাণ্ডটির কথা। ১২-১৩ বছরের এক পথশিশুকে স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মীরা মেট্রোরেলের ছাদ থেকে নামিয়েছেন। ইয়াসিন নামের ওই শিশুর কোনো ধারণাই নেই, মেট্রোরেলের ছাদে ওঠা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, মেট্রোরেল বিদ্যুতে চালিত, আর বিদ্যুতের সেই শক্তিশালী তার থাকে মেট্রোরেলের ছাদের ওপরে। যে কেউ এটির ছাদে উঠলে বিদ্যুতায়িত হতে পারে।

উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার থাকা এবং সাধারণ ট্রেনের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুতগতিসম্পন্ন মেট্রোরেলের ছাদ বেশ পিচ্ছিল। একটু হোঁচট খেলেই সেখান থেকে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

ইয়াসিনের এসব না জানাটাই স্বাভাবিক। তাকে কেউ শেখায়নি কোনো সিভিক সেন্স কিংবা নাগরিক জ্ঞান; বরং আখাউড়ার কোনো এক ‘অনেক বড় ডাকাত’ ভাইয়ের কাছ থেকে সে শিখেছে, কী করে ট্রেনের ছাদে উঠতে হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টই বোঝা যায়, শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে এখন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করব, শিশু ইয়াসিনের মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া হবে। এ ছাড়া তাকে শেখানো হবে সাধারণ নাগরিক জ্ঞানও।

কিন্তু এই ঘটনা দেখে বিকশিত বুদ্ধিওয়ালা কিছু মানুষের নাগরিক জ্ঞান জাগ্রত হবে কি? আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের তা নেই বললেই চলে। ফলে তারা এমন সব কর্মকাণ্ড করে বসে, যা তাদের কাছে বীরত্বের একটা ব্যাপার বলে মনে হয়। মেট্রোরেলের ছাদে ওঠার এই ঘটনার পর তাদের মধ্যে কেউ যে আবার একই কাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করবে না, এই নিশ্চয়তা কি দেওয়া যায়? আসলে নাগরিক জ্ঞান না মেনে আইন অমান্য করা যে একটা লজ্জার ব্যাপার, তা তারা বুঝেও না বোঝার ভান করে। তারা বুঝতে চায় না যে জনতার টাকায় গড়ে ওঠা অবকাঠামোর যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যায় না।

জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করার দায় সব সময় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। এর দায় রয়েছে সাধারণ মানুষেরও—যাদের নাগরিক জ্ঞান আছে এবং যাদের নেই—সবার। এ ঘটনায় ইয়াসিন শুধু আমাদের মনে করিয়ে দিল। আপাতত মানুষকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করার জন্য গণমাধ্যমের সহায়তা চেয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। সেই শিক্ষা জনগণ নেবে কি না, সেটিও তাদের ওপর নির্ভর করে।

ট্রেনের ছাদে ওঠা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈদ কিংবা বিশ্ব ইজতেমার সময়ে আমাদের দেশের বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চের মতো যানবাহনের ছাদে উঠে যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসার দৃশ্য খুব সাধারণ বিষয়। এভাবে ভ্রমণ করলে ঝুঁকিও থাকে। লঞ্চডুবি, বাস উল্টে খাদে পড়া কিংবা ট্রেনের ছাদ থেকে যাত্রীদের পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনার খবর বিরল নয়। তবে এবার মেট্রোরেলের ছাদে এক শিশুর উঠে যাওয়ার ঘটনা অবশ্যই বিরল এবং প্রথম।

আজকের পত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে পাঠক জেনেছেন ৩০ নভেম্বর রাতে রাজধানীর সচিবালয় মেট্রো স্টেশনে ঘটে যাওয়া কাণ্ডটির কথা। ১২-১৩ বছরের এক পথশিশুকে স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মীরা মেট্রোরেলের ছাদ থেকে নামিয়েছেন। ইয়াসিন নামের ওই শিশুর কোনো ধারণাই নেই, মেট্রোরেলের ছাদে ওঠা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, মেট্রোরেল বিদ্যুতে চালিত, আর বিদ্যুতের সেই শক্তিশালী তার থাকে মেট্রোরেলের ছাদের ওপরে। যে কেউ এটির ছাদে উঠলে বিদ্যুতায়িত হতে পারে।

উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার থাকা এবং সাধারণ ট্রেনের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুতগতিসম্পন্ন মেট্রোরেলের ছাদ বেশ পিচ্ছিল। একটু হোঁচট খেলেই সেখান থেকে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

ইয়াসিনের এসব না জানাটাই স্বাভাবিক। তাকে কেউ শেখায়নি কোনো সিভিক সেন্স কিংবা নাগরিক জ্ঞান; বরং আখাউড়ার কোনো এক ‘অনেক বড় ডাকাত’ ভাইয়ের কাছ থেকে সে শিখেছে, কী করে ট্রেনের ছাদে উঠতে হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টই বোঝা যায়, শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে এখন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করব, শিশু ইয়াসিনের মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া হবে। এ ছাড়া তাকে শেখানো হবে সাধারণ নাগরিক জ্ঞানও।

কিন্তু এই ঘটনা দেখে বিকশিত বুদ্ধিওয়ালা কিছু মানুষের নাগরিক জ্ঞান জাগ্রত হবে কি? আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের তা নেই বললেই চলে। ফলে তারা এমন সব কর্মকাণ্ড করে বসে, যা তাদের কাছে বীরত্বের একটা ব্যাপার বলে মনে হয়। মেট্রোরেলের ছাদে ওঠার এই ঘটনার পর তাদের মধ্যে কেউ যে আবার একই কাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করবে না, এই নিশ্চয়তা কি দেওয়া যায়? আসলে নাগরিক জ্ঞান না মেনে আইন অমান্য করা যে একটা লজ্জার ব্যাপার, তা তারা বুঝেও না বোঝার ভান করে। তারা বুঝতে চায় না যে জনতার টাকায় গড়ে ওঠা অবকাঠামোর যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যায় না।

জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করার দায় সব সময় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। এর দায় রয়েছে সাধারণ মানুষেরও—যাদের নাগরিক জ্ঞান আছে এবং যাদের নেই—সবার। এ ঘটনায় ইয়াসিন শুধু আমাদের মনে করিয়ে দিল। আপাতত মানুষকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করার জন্য গণমাধ্যমের সহায়তা চেয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। সেই শিক্ষা জনগণ নেবে কি না, সেটিও তাদের ওপর নির্ভর করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুভূত ভূমিকম্পগুলো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের

২০ মিনিট আগে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন।

৭ মিনিট আগে

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।

২৮ মিনিট আগে

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার একেবারে শুরুতে ‘মহাভারত’ পাঠের অভিজ্ঞতার সূত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য ‘শান্ত কর্মৈষণা’, যা কিনা নানা ধরনের পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের আর বৈপরীত্যের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এখনো টিকে রয়েছে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। সে-সঙ্গে এটিও দেখতে পাই যে দ্বন্দ্বের

৩৩ মিনিট আগে