বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা বাড়লেও বাইপাস সার্জারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পারফিউশনিস্টের অভাব রয়ে গেছে। ফলে দেশে হৃদ্রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও রোগীদের শল্যচিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণতা আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

পারফিউশনিস্টের কাজ অস্ত্রোপচারের সময় হৃদ্রোগীর হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বজায় রাখায় ব্যবহৃত হার্ট-লাং মেশিন পরিচালনা করা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর হৃদ্যন্ত্রের কাজ কৃত্রিমভাবে বন্ধ রাখা হয়। এ সময় হার্ট-লাং মেশিন সারা শরীরে রক্ত পাম্প ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ড বন্ধ করা থেকে শুরু করে আবার চালু করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের দায়িত্ব পারফিউশনিস্টের।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল পারফিউশনিস্টের (বিএসসিপি) তথ্য বলছে, ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র ৮০ জন। কার্ডিয়াক সার্জারি করা হয় এমন কোনো কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে দুই বা তিনজন রয়েছেন। আবার কোনো কেন্দ্রে নেই একজনও। মোট পারফিউশনিস্টদের ৯০ শতাংশই কাজ করেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

দেশে রক্তনালি ও হৃদ্রোগের চিকিৎসার প্রধান বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতাল জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে (এনআইসিভিডি) এখন পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র একজন। সেখানে পারফিউশনিস্টের পদ রয়েছে ৬টি। টেকনিশিয়ানরাই পারফিউশনিস্টের কাজ করলেও পদগুলো চিকিৎসকদের।

২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর এনআইসিভিডিতে পারফিউশনিস্টের কাজ করা ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বর্তমানে ভাসকুলার সার্জারি বিভাগে যুক্ত। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারে পারফিউশনিস্টের গুরুত্ব একজন সার্জনের তুলনায় কম নয়। তাঁর একটু ভুলের কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাইপাস সার্জারির সময় পারফিউশনিস্ট হার্ট-লাং মেশিনের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র রক্ত ও অক্সিজেনের সঞ্চালন করেন। মস্তিষ্কে মাত্র চার মিনিট এবং কিডনিতে আধা ঘণ্টার মতো রক্তসঞ্চালন বন্ধ থাকলে এ দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক বা এ রকম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হলে তো রোগী বাঁচবে না।’

জ্যেষ্ঠ কার্ডিয়াক সার্জনরা বলছেন, দেশে পারফিউশনিস্টের অভাবের মূল কারণ হচ্ছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকা। পারফিউশনিস্টের কাজ করার জন্য চিকিৎসক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়। টেকনিশিয়ানরাই মূলত এ কাজ করেন। তবে বাংলাদেশে শুরু থেকেই পদটি চিকিৎসকদের জন্য তৈরি। এ পদগুলোতে পদোন্নতির সুযোগ নেই। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চিকিৎসকদের পদোন্নতির মৌলিক শর্ত। পারফিউশনিস্ট হিসেবে যোগ দেওয়ার পরে চিকিৎসকেরা আর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন না। পদোন্নতি না পাওয়ার কারণে অনেকে এ কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন না।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসকদের পারফিউশনিস্টের কাজ করতে হয় না। বিএসসিপির তথ্য অনুযায়ী, এ দেশেও পারফিউশনিস্টদের সিংহভাগই টেকনিশিয়ান। কেউ সার্জনদের সঙ্গে কাজ করতে করতে শিখেছেন বা বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বাংলাদেশে এর জন্য তেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। মাত্র সম্প্রতি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন চার বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে।

ভারত থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পারফিউশনিস্টের কাজ করছেন বিএসসিপির সহসভাপতি মো. এনামুল হক। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে কাজটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও ডিপ্লোমার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য দেশে গ্র্যাজুয়েশনের পর এ নিয়ে তিন-চার বছরের কোর্স করতে হয়। এরপর সার্জন ও পারফিউশনিস্টের অধীনে এক শ বা দুই শ সার্জারিতে অংশ নেওয়ার পর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।’

হৃদ্রোগের চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, দেশে বর্তমানে রোগে মৃত্যুর ৭০ শতাংশ হচ্ছে অসংক্রামক ব্যাধির কারণে। মোট মৃত্যুর ৩৪ শতাংশই হচ্ছে হৃদ্রোগে। কিন্তু এর চিকিৎসায় রয়ে গেছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (এনআইএইচ) ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন বাংলাদেশে হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারের ৪ দশক নিয়ে এক গবেষণার ফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ১৯৮১ সালে সূচনার পর কার্ডিয়াক সার্জারি ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশে কার্ডিয়াক সার্জারি হয় ১৩ হাজার। এসব অস্ত্রোপচারের মধ্যে বাইপাস ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসার একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে পারফিউশনিস্টের প্রয়োজন হয়।

ঢাকার বাইরে সরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১২ সালে প্রথম কার্ডিয়াক সার্জারি শুরু করেন অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। তিনি বর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে ডক্টর পারফিউশনিস্ট ও নন-ডক্টর পারফিউশনিস্ট রয়েছেন। হার্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সম্প্রতি কোর্স শুরু করেছে। চট্টগ্রামে সার্জারি শুরু হওয়ার পরে তিনটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২ জন নার্সকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। পারফিউশনিস্ট তৈরির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে উদ্যোগ নেব।’

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কোর্স শেষ করে এ পর্যন্ত মোট ৩ জন পারফিউশনিস্ট বের হয়েছেন। গত বছরের অক্টোবরে ৫ জন ভর্তি হয়েছেন এই কোর্সে। বর্তমানে চলছে চারটি ব্যাচ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কার্ডিওভাসকুলার অ্যান্ড থোরাসিক অ্যানেসথেসিওলজিস্টের (বিএসিএটিএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ টি এম খলিলুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, দেশে পারফিউশনিস্টদের মধ্যে ৬ জন বিদেশ থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। ১৫ জন হার্ট ফাউন্ডেশন থেকে দুই বছরের সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ৩ জন ডিপ্লোমা করে বের হয়েছেন। আর বাকিরা সার্জনদের সঙ্গে কাজ করে শিখেছেন।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে দুটি কারণে পারফিউশনিস্টের অভাব। একটি হচ্ছে চিকিৎসক পারফিউশনিস্টের পদগুলো ‘ব্লক পোস্ট’। অর্থাৎ কোনো চিকিৎসক পারফিউশনিস্ট হলে তাঁর পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। এনআইসিভিডিতে দক্ষ টেকনিশিয়ান রয়েছেন, যাঁরা পারফিউশনিস্টের কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু তাঁদেরকে এখানে পারফিউশনিস্টের পদ দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, শুরুতেই পদটি ডাক্তারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে টেকনিশিয়ানদের পারফিউশনিস্ট হিসেবে তৈরি করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক কোর্সই এত দিন ছিল না।’

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা বাড়লেও বাইপাস সার্জারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পারফিউশনিস্টের অভাব রয়ে গেছে। ফলে দেশে হৃদ্রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও রোগীদের শল্যচিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণতা আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

পারফিউশনিস্টের কাজ অস্ত্রোপচারের সময় হৃদ্রোগীর হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বজায় রাখায় ব্যবহৃত হার্ট-লাং মেশিন পরিচালনা করা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর হৃদ্যন্ত্রের কাজ কৃত্রিমভাবে বন্ধ রাখা হয়। এ সময় হার্ট-লাং মেশিন সারা শরীরে রক্ত পাম্প ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ড বন্ধ করা থেকে শুরু করে আবার চালু করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের দায়িত্ব পারফিউশনিস্টের।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল পারফিউশনিস্টের (বিএসসিপি) তথ্য বলছে, ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র ৮০ জন। কার্ডিয়াক সার্জারি করা হয় এমন কোনো কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে দুই বা তিনজন রয়েছেন। আবার কোনো কেন্দ্রে নেই একজনও। মোট পারফিউশনিস্টদের ৯০ শতাংশই কাজ করেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

দেশে রক্তনালি ও হৃদ্রোগের চিকিৎসার প্রধান বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতাল জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে (এনআইসিভিডি) এখন পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র একজন। সেখানে পারফিউশনিস্টের পদ রয়েছে ৬টি। টেকনিশিয়ানরাই পারফিউশনিস্টের কাজ করলেও পদগুলো চিকিৎসকদের।

২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর এনআইসিভিডিতে পারফিউশনিস্টের কাজ করা ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বর্তমানে ভাসকুলার সার্জারি বিভাগে যুক্ত। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারে পারফিউশনিস্টের গুরুত্ব একজন সার্জনের তুলনায় কম নয়। তাঁর একটু ভুলের কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাইপাস সার্জারির সময় পারফিউশনিস্ট হার্ট-লাং মেশিনের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র রক্ত ও অক্সিজেনের সঞ্চালন করেন। মস্তিষ্কে মাত্র চার মিনিট এবং কিডনিতে আধা ঘণ্টার মতো রক্তসঞ্চালন বন্ধ থাকলে এ দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক বা এ রকম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হলে তো রোগী বাঁচবে না।’

জ্যেষ্ঠ কার্ডিয়াক সার্জনরা বলছেন, দেশে পারফিউশনিস্টের অভাবের মূল কারণ হচ্ছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকা। পারফিউশনিস্টের কাজ করার জন্য চিকিৎসক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়। টেকনিশিয়ানরাই মূলত এ কাজ করেন। তবে বাংলাদেশে শুরু থেকেই পদটি চিকিৎসকদের জন্য তৈরি। এ পদগুলোতে পদোন্নতির সুযোগ নেই। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চিকিৎসকদের পদোন্নতির মৌলিক শর্ত। পারফিউশনিস্ট হিসেবে যোগ দেওয়ার পরে চিকিৎসকেরা আর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন না। পদোন্নতি না পাওয়ার কারণে অনেকে এ কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন না।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসকদের পারফিউশনিস্টের কাজ করতে হয় না। বিএসসিপির তথ্য অনুযায়ী, এ দেশেও পারফিউশনিস্টদের সিংহভাগই টেকনিশিয়ান। কেউ সার্জনদের সঙ্গে কাজ করতে করতে শিখেছেন বা বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বাংলাদেশে এর জন্য তেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। মাত্র সম্প্রতি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন চার বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে।

ভারত থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পারফিউশনিস্টের কাজ করছেন বিএসসিপির সহসভাপতি মো. এনামুল হক। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে কাজটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও ডিপ্লোমার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য দেশে গ্র্যাজুয়েশনের পর এ নিয়ে তিন-চার বছরের কোর্স করতে হয়। এরপর সার্জন ও পারফিউশনিস্টের অধীনে এক শ বা দুই শ সার্জারিতে অংশ নেওয়ার পর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।’

হৃদ্রোগের চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, দেশে বর্তমানে রোগে মৃত্যুর ৭০ শতাংশ হচ্ছে অসংক্রামক ব্যাধির কারণে। মোট মৃত্যুর ৩৪ শতাংশই হচ্ছে হৃদ্রোগে। কিন্তু এর চিকিৎসায় রয়ে গেছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (এনআইএইচ) ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন বাংলাদেশে হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারের ৪ দশক নিয়ে এক গবেষণার ফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ১৯৮১ সালে সূচনার পর কার্ডিয়াক সার্জারি ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশে কার্ডিয়াক সার্জারি হয় ১৩ হাজার। এসব অস্ত্রোপচারের মধ্যে বাইপাস ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসার একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে পারফিউশনিস্টের প্রয়োজন হয়।

ঢাকার বাইরে সরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১২ সালে প্রথম কার্ডিয়াক সার্জারি শুরু করেন অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। তিনি বর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে ডক্টর পারফিউশনিস্ট ও নন-ডক্টর পারফিউশনিস্ট রয়েছেন। হার্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সম্প্রতি কোর্স শুরু করেছে। চট্টগ্রামে সার্জারি শুরু হওয়ার পরে তিনটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২ জন নার্সকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। পারফিউশনিস্ট তৈরির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে উদ্যোগ নেব।’

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কোর্স শেষ করে এ পর্যন্ত মোট ৩ জন পারফিউশনিস্ট বের হয়েছেন। গত বছরের অক্টোবরে ৫ জন ভর্তি হয়েছেন এই কোর্সে। বর্তমানে চলছে চারটি ব্যাচ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কার্ডিওভাসকুলার অ্যান্ড থোরাসিক অ্যানেসথেসিওলজিস্টের (বিএসিএটিএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ টি এম খলিলুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, দেশে পারফিউশনিস্টদের মধ্যে ৬ জন বিদেশ থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। ১৫ জন হার্ট ফাউন্ডেশন থেকে দুই বছরের সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ৩ জন ডিপ্লোমা করে বের হয়েছেন। আর বাকিরা সার্জনদের সঙ্গে কাজ করে শিখেছেন।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে দুটি কারণে পারফিউশনিস্টের অভাব। একটি হচ্ছে চিকিৎসক পারফিউশনিস্টের পদগুলো ‘ব্লক পোস্ট’। অর্থাৎ কোনো চিকিৎসক পারফিউশনিস্ট হলে তাঁর পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। এনআইসিভিডিতে দক্ষ টেকনিশিয়ান রয়েছেন, যাঁরা পারফিউশনিস্টের কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু তাঁদেরকে এখানে পারফিউশনিস্টের পদ দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, শুরুতেই পদটি ডাক্তারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে টেকনিশিয়ানদের পারফিউশনিস্ট হিসেবে তৈরি করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক কোর্সই এত দিন ছিল না।’

বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা বাড়লেও বাইপাস সার্জারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পারফিউশনিস্টের অভাব রয়ে গেছে। ফলে দেশে হৃদ্রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও রোগীদের শল্যচিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণতা আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

পারফিউশনিস্টের কাজ অস্ত্রোপচারের সময় হৃদ্রোগীর হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বজায় রাখায় ব্যবহৃত হার্ট-লাং মেশিন পরিচালনা করা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর হৃদ্যন্ত্রের কাজ কৃত্রিমভাবে বন্ধ রাখা হয়। এ সময় হার্ট-লাং মেশিন সারা শরীরে রক্ত পাম্প ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ড বন্ধ করা থেকে শুরু করে আবার চালু করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের দায়িত্ব পারফিউশনিস্টের।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল পারফিউশনিস্টের (বিএসসিপি) তথ্য বলছে, ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র ৮০ জন। কার্ডিয়াক সার্জারি করা হয় এমন কোনো কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে দুই বা তিনজন রয়েছেন। আবার কোনো কেন্দ্রে নেই একজনও। মোট পারফিউশনিস্টদের ৯০ শতাংশই কাজ করেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

দেশে রক্তনালি ও হৃদ্রোগের চিকিৎসার প্রধান বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতাল জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে (এনআইসিভিডি) এখন পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র একজন। সেখানে পারফিউশনিস্টের পদ রয়েছে ৬টি। টেকনিশিয়ানরাই পারফিউশনিস্টের কাজ করলেও পদগুলো চিকিৎসকদের।

২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর এনআইসিভিডিতে পারফিউশনিস্টের কাজ করা ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বর্তমানে ভাসকুলার সার্জারি বিভাগে যুক্ত। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারে পারফিউশনিস্টের গুরুত্ব একজন সার্জনের তুলনায় কম নয়। তাঁর একটু ভুলের কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাইপাস সার্জারির সময় পারফিউশনিস্ট হার্ট-লাং মেশিনের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র রক্ত ও অক্সিজেনের সঞ্চালন করেন। মস্তিষ্কে মাত্র চার মিনিট এবং কিডনিতে আধা ঘণ্টার মতো রক্তসঞ্চালন বন্ধ থাকলে এ দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক বা এ রকম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হলে তো রোগী বাঁচবে না।’

জ্যেষ্ঠ কার্ডিয়াক সার্জনরা বলছেন, দেশে পারফিউশনিস্টের অভাবের মূল কারণ হচ্ছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকা। পারফিউশনিস্টের কাজ করার জন্য চিকিৎসক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়। টেকনিশিয়ানরাই মূলত এ কাজ করেন। তবে বাংলাদেশে শুরু থেকেই পদটি চিকিৎসকদের জন্য তৈরি। এ পদগুলোতে পদোন্নতির সুযোগ নেই। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চিকিৎসকদের পদোন্নতির মৌলিক শর্ত। পারফিউশনিস্ট হিসেবে যোগ দেওয়ার পরে চিকিৎসকেরা আর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন না। পদোন্নতি না পাওয়ার কারণে অনেকে এ কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন না।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসকদের পারফিউশনিস্টের কাজ করতে হয় না। বিএসসিপির তথ্য অনুযায়ী, এ দেশেও পারফিউশনিস্টদের সিংহভাগই টেকনিশিয়ান। কেউ সার্জনদের সঙ্গে কাজ করতে করতে শিখেছেন বা বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বাংলাদেশে এর জন্য তেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। মাত্র সম্প্রতি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন চার বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে।

ভারত থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পারফিউশনিস্টের কাজ করছেন বিএসসিপির সহসভাপতি মো. এনামুল হক। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে কাজটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও ডিপ্লোমার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য দেশে গ্র্যাজুয়েশনের পর এ নিয়ে তিন-চার বছরের কোর্স করতে হয়। এরপর সার্জন ও পারফিউশনিস্টের অধীনে এক শ বা দুই শ সার্জারিতে অংশ নেওয়ার পর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।’

হৃদ্রোগের চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, দেশে বর্তমানে রোগে মৃত্যুর ৭০ শতাংশ হচ্ছে অসংক্রামক ব্যাধির কারণে। মোট মৃত্যুর ৩৪ শতাংশই হচ্ছে হৃদ্রোগে। কিন্তু এর চিকিৎসায় রয়ে গেছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (এনআইএইচ) ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন বাংলাদেশে হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারের ৪ দশক নিয়ে এক গবেষণার ফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ১৯৮১ সালে সূচনার পর কার্ডিয়াক সার্জারি ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশে কার্ডিয়াক সার্জারি হয় ১৩ হাজার। এসব অস্ত্রোপচারের মধ্যে বাইপাস ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসার একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে পারফিউশনিস্টের প্রয়োজন হয়।

ঢাকার বাইরে সরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১২ সালে প্রথম কার্ডিয়াক সার্জারি শুরু করেন অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। তিনি বর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে ডক্টর পারফিউশনিস্ট ও নন-ডক্টর পারফিউশনিস্ট রয়েছেন। হার্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সম্প্রতি কোর্স শুরু করেছে। চট্টগ্রামে সার্জারি শুরু হওয়ার পরে তিনটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২ জন নার্সকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। পারফিউশনিস্ট তৈরির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে উদ্যোগ নেব।’

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কোর্স শেষ করে এ পর্যন্ত মোট ৩ জন পারফিউশনিস্ট বের হয়েছেন। গত বছরের অক্টোবরে ৫ জন ভর্তি হয়েছেন এই কোর্সে। বর্তমানে চলছে চারটি ব্যাচ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কার্ডিওভাসকুলার অ্যান্ড থোরাসিক অ্যানেসথেসিওলজিস্টের (বিএসিএটিএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ টি এম খলিলুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, দেশে পারফিউশনিস্টদের মধ্যে ৬ জন বিদেশ থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। ১৫ জন হার্ট ফাউন্ডেশন থেকে দুই বছরের সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ৩ জন ডিপ্লোমা করে বের হয়েছেন। আর বাকিরা সার্জনদের সঙ্গে কাজ করে শিখেছেন।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে দুটি কারণে পারফিউশনিস্টের অভাব। একটি হচ্ছে চিকিৎসক পারফিউশনিস্টের পদগুলো ‘ব্লক পোস্ট’। অর্থাৎ কোনো চিকিৎসক পারফিউশনিস্ট হলে তাঁর পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। এনআইসিভিডিতে দক্ষ টেকনিশিয়ান রয়েছেন, যাঁরা পারফিউশনিস্টের কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু তাঁদেরকে এখানে পারফিউশনিস্টের পদ দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, শুরুতেই পদটি ডাক্তারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে টেকনিশিয়ানদের পারফিউশনিস্ট হিসেবে তৈরি করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক কোর্সই এত দিন ছিল না।’

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা বাড়লেও বাইপাস সার্জারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পারফিউশনিস্টের অভাব রয়ে গেছে। ফলে দেশে হৃদ্রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও রোগীদের শল্যচিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণতা আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

পারফিউশনিস্টের কাজ অস্ত্রোপচারের সময় হৃদ্রোগীর হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বজায় রাখায় ব্যবহৃত হার্ট-লাং মেশিন পরিচালনা করা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর হৃদ্যন্ত্রের কাজ কৃত্রিমভাবে বন্ধ রাখা হয়। এ সময় হার্ট-লাং মেশিন সারা শরীরে রক্ত পাম্প ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ড বন্ধ করা থেকে শুরু করে আবার চালু করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের দায়িত্ব পারফিউশনিস্টের।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল পারফিউশনিস্টের (বিএসসিপি) তথ্য বলছে, ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র ৮০ জন। কার্ডিয়াক সার্জারি করা হয় এমন কোনো কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে দুই বা তিনজন রয়েছেন। আবার কোনো কেন্দ্রে নেই একজনও। মোট পারফিউশনিস্টদের ৯০ শতাংশই কাজ করেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

দেশে রক্তনালি ও হৃদ্রোগের চিকিৎসার প্রধান বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতাল জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে (এনআইসিভিডি) এখন পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মাত্র একজন। সেখানে পারফিউশনিস্টের পদ রয়েছে ৬টি। টেকনিশিয়ানরাই পারফিউশনিস্টের কাজ করলেও পদগুলো চিকিৎসকদের।

২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর এনআইসিভিডিতে পারফিউশনিস্টের কাজ করা ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বর্তমানে ভাসকুলার সার্জারি বিভাগে যুক্ত। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারে পারফিউশনিস্টের গুরুত্ব একজন সার্জনের তুলনায় কম নয়। তাঁর একটু ভুলের কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাইপাস সার্জারির সময় পারফিউশনিস্ট হার্ট-লাং মেশিনের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র রক্ত ও অক্সিজেনের সঞ্চালন করেন। মস্তিষ্কে মাত্র চার মিনিট এবং কিডনিতে আধা ঘণ্টার মতো রক্তসঞ্চালন বন্ধ থাকলে এ দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক বা এ রকম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হলে তো রোগী বাঁচবে না।’

জ্যেষ্ঠ কার্ডিয়াক সার্জনরা বলছেন, দেশে পারফিউশনিস্টের অভাবের মূল কারণ হচ্ছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকা। পারফিউশনিস্টের কাজ করার জন্য চিকিৎসক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়। টেকনিশিয়ানরাই মূলত এ কাজ করেন। তবে বাংলাদেশে শুরু থেকেই পদটি চিকিৎসকদের জন্য তৈরি। এ পদগুলোতে পদোন্নতির সুযোগ নেই। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চিকিৎসকদের পদোন্নতির মৌলিক শর্ত। পারফিউশনিস্ট হিসেবে যোগ দেওয়ার পরে চিকিৎসকেরা আর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন না। পদোন্নতি না পাওয়ার কারণে অনেকে এ কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন না।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসকদের পারফিউশনিস্টের কাজ করতে হয় না। বিএসসিপির তথ্য অনুযায়ী, এ দেশেও পারফিউশনিস্টদের সিংহভাগই টেকনিশিয়ান। কেউ সার্জনদের সঙ্গে কাজ করতে করতে শিখেছেন বা বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বাংলাদেশে এর জন্য তেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। মাত্র সম্প্রতি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন চার বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে।

ভারত থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পারফিউশনিস্টের কাজ করছেন বিএসসিপির সহসভাপতি মো. এনামুল হক। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে কাজটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও ডিপ্লোমার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য দেশে গ্র্যাজুয়েশনের পর এ নিয়ে তিন-চার বছরের কোর্স করতে হয়। এরপর সার্জন ও পারফিউশনিস্টের অধীনে এক শ বা দুই শ সার্জারিতে অংশ নেওয়ার পর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।’

হৃদ্রোগের চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, দেশে বর্তমানে রোগে মৃত্যুর ৭০ শতাংশ হচ্ছে অসংক্রামক ব্যাধির কারণে। মোট মৃত্যুর ৩৪ শতাংশই হচ্ছে হৃদ্রোগে। কিন্তু এর চিকিৎসায় রয়ে গেছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (এনআইএইচ) ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন বাংলাদেশে হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারের ৪ দশক নিয়ে এক গবেষণার ফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ১৯৮১ সালে সূচনার পর কার্ডিয়াক সার্জারি ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশে কার্ডিয়াক সার্জারি হয় ১৩ হাজার। এসব অস্ত্রোপচারের মধ্যে বাইপাস ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসার একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে পারফিউশনিস্টের প্রয়োজন হয়।

ঢাকার বাইরে সরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১২ সালে প্রথম কার্ডিয়াক সার্জারি শুরু করেন অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। তিনি বর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে ডক্টর পারফিউশনিস্ট ও নন-ডক্টর পারফিউশনিস্ট রয়েছেন। হার্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সম্প্রতি কোর্স শুরু করেছে। চট্টগ্রামে সার্জারি শুরু হওয়ার পরে তিনটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২ জন নার্সকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। পারফিউশনিস্ট তৈরির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে উদ্যোগ নেব।’

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কোর্স শেষ করে এ পর্যন্ত মোট ৩ জন পারফিউশনিস্ট বের হয়েছেন। গত বছরের অক্টোবরে ৫ জন ভর্তি হয়েছেন এই কোর্সে। বর্তমানে চলছে চারটি ব্যাচ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কার্ডিওভাসকুলার অ্যান্ড থোরাসিক অ্যানেসথেসিওলজিস্টের (বিএসিএটিএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ টি এম খলিলুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, দেশে পারফিউশনিস্টদের মধ্যে ৬ জন বিদেশ থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। ১৫ জন হার্ট ফাউন্ডেশন থেকে দুই বছরের সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ৩ জন ডিপ্লোমা করে বের হয়েছেন। আর বাকিরা সার্জনদের সঙ্গে কাজ করে শিখেছেন।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশে দুটি কারণে পারফিউশনিস্টের অভাব। একটি হচ্ছে চিকিৎসক পারফিউশনিস্টের পদগুলো ‘ব্লক পোস্ট’। অর্থাৎ কোনো চিকিৎসক পারফিউশনিস্ট হলে তাঁর পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। এনআইসিভিডিতে দক্ষ টেকনিশিয়ান রয়েছেন, যাঁরা পারফিউশনিস্টের কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু তাঁদেরকে এখানে পারফিউশনিস্টের পদ দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, শুরুতেই পদটি ডাক্তারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে টেকনিশিয়ানদের পারফিউশনিস্ট হিসেবে তৈরি করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক কোর্সই এত দিন ছিল না।’

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৫৩ জনের মৃত্যু হলো। এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮১৪ ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬১ হাজার ৬০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে।

৩ দিন আগে

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তু টুথব্রাশ। দাঁত পরিষ্কারের এই উপকরণটি আসলে লাখ লাখ জীবাণু—ছত্রাক ও ভাইরাসের একটি আখড়া! দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা দিনে সাধারণত দুবার এটিকে মুখে দিলেও, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, আপনার ব্যবহৃত টুথব্রাশটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের

৩ দিন আগে

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গত শনিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল পুড়ে গেছে। এতে এই শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি। সমিতির দাবি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি...

৩ দিন আগে

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময়ের গবেষণার পর কিডনি প্রতিস্থাপনে এক বড় অগ্রগতির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার এমন এক যুগান্তকারী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাতে দাতার ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আলাদা হলেও কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হতে পারে। এতে অপেক্ষার সময় অনেক কমবে, আর অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো যাবে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৫৩ জনের মৃত্যু হলো।

এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮১৪ ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬১ হাজার ৬০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৬, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৪, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৪, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৭০, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১০৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪০, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) পাঁচজন রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত চারজনের মধ্যে তিনজনই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা। অন্যজন বরিশাল বিভাগের (সিটি করপোরেশনের বাইরে) বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ১৬, ৭০, ৩০ ও ৫৫ বছর।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৮১৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৫৮ হাজার ৫২১ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ ও সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। আর অক্টোবরে এখন পর্যন্ত ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৫৩ জনের মৃত্যু হলো।

এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮১৪ ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬১ হাজার ৬০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৬, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৪, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৪, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৭০, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১০৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪০, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) পাঁচজন রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত চারজনের মধ্যে তিনজনই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা। অন্যজন বরিশাল বিভাগের (সিটি করপোরেশনের বাইরে) বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ১৬, ৭০, ৩০ ও ৫৫ বছর।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৮১৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৫৮ হাজার ৫২১ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ ও সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। আর অক্টোবরে এখন পর্যন্ত ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা ব

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তু টুথব্রাশ। দাঁত পরিষ্কারের এই উপকরণটি আসলে লাখ লাখ জীবাণু—ছত্রাক ও ভাইরাসের একটি আখড়া! দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা দিনে সাধারণত দুবার এটিকে মুখে দিলেও, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, আপনার ব্যবহৃত টুথব্রাশটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের

৩ দিন আগে

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গত শনিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল পুড়ে গেছে। এতে এই শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি। সমিতির দাবি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি...

৩ দিন আগে

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময়ের গবেষণার পর কিডনি প্রতিস্থাপনে এক বড় অগ্রগতির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার এমন এক যুগান্তকারী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাতে দাতার ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আলাদা হলেও কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হতে পারে। এতে অপেক্ষার সময় অনেক কমবে, আর অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো যাবে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তু টুথব্রাশ। দাঁত পরিষ্কারের এই উপকরণটি আসলে লাখ লাখ জীবাণু—ছত্রাক ও ভাইরাসের একটি আখড়া! দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা দিনে সাধারণত দুবার এটিকে মুখে দিলেও, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, আপনার ব্যবহৃত টুথব্রাশটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আবাসস্থল!

গবেষণা অনুসারে, ব্রাশের আর্দ্র প্লাস্টিক তন্তুগুলোতে প্রতিনিয়ত জমা হয় মুখগহ্বরের লালা, ত্বকের কোষ, খাবারের কণা এবং পরিবেশ থেকে আসা জীবাণু। এই ক্ষুদ্র জীবজগৎ আমাদের হার্পিস ভাইরাস, ক্যানডিডা ইস্ট এবং শৌচাগারের ফ্লাশ থেকে আসা ব্যাকটেরিয়া বহন করতে পারে।

জার্মানির রাইন-ওয়াল ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের অণুজীব বিজ্ঞানী ড. মার্ক-কেভিন জিন-এর মতে, টুথব্রাশে জীবাণু আসার প্রধান তিনটি উৎস হলো—ব্যবহারকারীর মুখ, ব্যবহারকারীর ত্বক এবং ব্রাশটি যেখানে রাখা হয় সেই পরিবেশ (বাথরুম)।

সাধারণত মুখের জীবাণু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক নয়। তবে এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে অনেক বিপজ্জনক অতিথি! যেসব ক্ষতিকর জীবাণু টুথব্রাশে জমে এর মধ্যে অন্যতম হলো:

দাঁত ক্ষয়ের কারণ: দাঁত ক্ষয় এবং মাড়ির প্রদাহ সৃষ্টিকারী স্ট্রেপটোকক্কি এবং স্ট্যাফাইলোকক্কি।

পেটের সংক্রমণ: ই-কোলাই, সিউডোমোনাস এরুগিনোসা এবং এন্টারোব্যাকটেরিয়া-এর মতো জীবাণু, যা সাধারণত পেটের সংক্রমণ ও খাদ্য বিষক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

হাসপাতালের জীবাণু: ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া-এর মতো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুও টুথব্রাশে পাওয়া গেছে। এগুলো সাধারণত হাসপাতালে সংক্রামিত রোগের সাধারণ কারণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাথরুম উষ্ণ ও আর্দ্র থাকায় এটি জীবাণুর বংশবৃদ্ধির জন্য আদর্শ স্থান। সবচেয়ে উদ্বেগের কারণটি হলো—শৌচাগার।

যখনই ফ্লাশ করা হয়, তখন মল ও পানির সূক্ষ্ম কণার (অ্যারোসল) একটি মেঘ ১ দশমিক ৫ মিটার (৫ ফুট) পর্যন্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্প্রে-এর সঙ্গে ফ্লু, কোভিড-১৯ এবং নরোভাইরাসের মতো সংক্রামক ভাইরাস এবং মলে থাকা ব্যাকটেরিয়া বহন করে। আপনার টুথব্রাশ যদি শৌচাগারের কাছাকাছি থাকে, তাহলে এই দূষণ ব্রাশের তন্তুগুলোতে জমা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, ফ্লাশ করার আগে কমোড সিট নামিয়ে দেওয়া উচিত।

ঝুঁকি কতটা এবং প্রতিকার কী?

শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. এরিকা হার্টম্যান বলেছেন, বেশির ভাগ সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে টুথব্রাশ থেকে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি খুব কম। তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের জন্য এই জীবাণুগুলো বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। যেমন:

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু: ইতালির এক গবেষণায় দেখা গেছে, পরীক্ষিত টুথব্রাশগুলোর শতভাগেই একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত ছিল, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মধ্যম উদ্বেগের বিষয়।

পরিষ্কার রাখার সহজ উপায়

চিকিৎসা ও দন্ত্যচিকিৎসকেরা টুথব্রাশ যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কয়েকটি সহজ কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন:

১. বাতাসে শুকানো: ব্যবহারের পর টুথব্রাশের মাথা ঢেকে না রেখে সোজা করে, উন্মুক্ত স্থানে রাখুন। কভার বা বদ্ধ পাত্র ব্যবহার করলে সেখানে আর্দ্রতা জমে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে।

২. দূরে রাখুন: শৌচাগার থেকে যতটা সম্ভব দূরে টুথব্রাশ রাখুন।

৩. ডিসইনফেকশন: সপ্তাহে একবার ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য ব্রাশের মাথা অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ-এর (যেমন ০.১২% ক্লোরহেক্সিডিন বা ০.০৫% সিটিলপাইরিডিনিয়াম ক্লোরাইডযুক্ত দ্রবণ) মধ্যে চুবিয়ে রাখা যেতে পারে। কেউ কেউ ১ শতাংশ ভিনেগার দ্রবণে ডুবিয়ে রাখারও পরামর্শ দেন।

৪. সময়মতো পরিবর্তন: দাঁতের স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাগুলো প্রতি তিন মাস বা ১২ সপ্তাহ অন্তর টুথব্রাশ বদলানোর পরামর্শ দেয়। ড. জিনের গবেষণা অনুযায়ী, ব্যবহারের ১২ সপ্তাহ পর ব্রাশে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। এ ছাড়া ব্রাশের তন্তুগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হলে দ্রুত বদলে ফেলা উচিত।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তু টুথব্রাশ। দাঁত পরিষ্কারের এই উপকরণটি আসলে লাখ লাখ জীবাণু—ছত্রাক ও ভাইরাসের একটি আখড়া! দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা দিনে সাধারণত দুবার এটিকে মুখে দিলেও, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, আপনার ব্যবহৃত টুথব্রাশটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আবাসস্থল!

গবেষণা অনুসারে, ব্রাশের আর্দ্র প্লাস্টিক তন্তুগুলোতে প্রতিনিয়ত জমা হয় মুখগহ্বরের লালা, ত্বকের কোষ, খাবারের কণা এবং পরিবেশ থেকে আসা জীবাণু। এই ক্ষুদ্র জীবজগৎ আমাদের হার্পিস ভাইরাস, ক্যানডিডা ইস্ট এবং শৌচাগারের ফ্লাশ থেকে আসা ব্যাকটেরিয়া বহন করতে পারে।

জার্মানির রাইন-ওয়াল ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের অণুজীব বিজ্ঞানী ড. মার্ক-কেভিন জিন-এর মতে, টুথব্রাশে জীবাণু আসার প্রধান তিনটি উৎস হলো—ব্যবহারকারীর মুখ, ব্যবহারকারীর ত্বক এবং ব্রাশটি যেখানে রাখা হয় সেই পরিবেশ (বাথরুম)।

সাধারণত মুখের জীবাণু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক নয়। তবে এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে অনেক বিপজ্জনক অতিথি! যেসব ক্ষতিকর জীবাণু টুথব্রাশে জমে এর মধ্যে অন্যতম হলো:

দাঁত ক্ষয়ের কারণ: দাঁত ক্ষয় এবং মাড়ির প্রদাহ সৃষ্টিকারী স্ট্রেপটোকক্কি এবং স্ট্যাফাইলোকক্কি।

পেটের সংক্রমণ: ই-কোলাই, সিউডোমোনাস এরুগিনোসা এবং এন্টারোব্যাকটেরিয়া-এর মতো জীবাণু, যা সাধারণত পেটের সংক্রমণ ও খাদ্য বিষক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

হাসপাতালের জীবাণু: ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া-এর মতো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুও টুথব্রাশে পাওয়া গেছে। এগুলো সাধারণত হাসপাতালে সংক্রামিত রোগের সাধারণ কারণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাথরুম উষ্ণ ও আর্দ্র থাকায় এটি জীবাণুর বংশবৃদ্ধির জন্য আদর্শ স্থান। সবচেয়ে উদ্বেগের কারণটি হলো—শৌচাগার।

যখনই ফ্লাশ করা হয়, তখন মল ও পানির সূক্ষ্ম কণার (অ্যারোসল) একটি মেঘ ১ দশমিক ৫ মিটার (৫ ফুট) পর্যন্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্প্রে-এর সঙ্গে ফ্লু, কোভিড-১৯ এবং নরোভাইরাসের মতো সংক্রামক ভাইরাস এবং মলে থাকা ব্যাকটেরিয়া বহন করে। আপনার টুথব্রাশ যদি শৌচাগারের কাছাকাছি থাকে, তাহলে এই দূষণ ব্রাশের তন্তুগুলোতে জমা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, ফ্লাশ করার আগে কমোড সিট নামিয়ে দেওয়া উচিত।

ঝুঁকি কতটা এবং প্রতিকার কী?

শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. এরিকা হার্টম্যান বলেছেন, বেশির ভাগ সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে টুথব্রাশ থেকে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি খুব কম। তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের জন্য এই জীবাণুগুলো বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। যেমন:

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু: ইতালির এক গবেষণায় দেখা গেছে, পরীক্ষিত টুথব্রাশগুলোর শতভাগেই একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত ছিল, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মধ্যম উদ্বেগের বিষয়।

পরিষ্কার রাখার সহজ উপায়

চিকিৎসা ও দন্ত্যচিকিৎসকেরা টুথব্রাশ যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কয়েকটি সহজ কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন:

১. বাতাসে শুকানো: ব্যবহারের পর টুথব্রাশের মাথা ঢেকে না রেখে সোজা করে, উন্মুক্ত স্থানে রাখুন। কভার বা বদ্ধ পাত্র ব্যবহার করলে সেখানে আর্দ্রতা জমে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে।

২. দূরে রাখুন: শৌচাগার থেকে যতটা সম্ভব দূরে টুথব্রাশ রাখুন।

৩. ডিসইনফেকশন: সপ্তাহে একবার ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য ব্রাশের মাথা অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ-এর (যেমন ০.১২% ক্লোরহেক্সিডিন বা ০.০৫% সিটিলপাইরিডিনিয়াম ক্লোরাইডযুক্ত দ্রবণ) মধ্যে চুবিয়ে রাখা যেতে পারে। কেউ কেউ ১ শতাংশ ভিনেগার দ্রবণে ডুবিয়ে রাখারও পরামর্শ দেন।

৪. সময়মতো পরিবর্তন: দাঁতের স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাগুলো প্রতি তিন মাস বা ১২ সপ্তাহ অন্তর টুথব্রাশ বদলানোর পরামর্শ দেয়। ড. জিনের গবেষণা অনুযায়ী, ব্যবহারের ১২ সপ্তাহ পর ব্রাশে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। এ ছাড়া ব্রাশের তন্তুগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হলে দ্রুত বদলে ফেলা উচিত।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা ব

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৫৩ জনের মৃত্যু হলো। এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮১৪ ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬১ হাজার ৬০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে।

৩ দিন আগে

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গত শনিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল পুড়ে গেছে। এতে এই শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি। সমিতির দাবি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি...

৩ দিন আগে

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময়ের গবেষণার পর কিডনি প্রতিস্থাপনে এক বড় অগ্রগতির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার এমন এক যুগান্তকারী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাতে দাতার ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আলাদা হলেও কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হতে পারে। এতে অপেক্ষার সময় অনেক কমবে, আর অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো যাবে।

৪ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গত শনিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল পুড়ে গেছে। এতে এই শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি। সমিতির দাবি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তেজগাঁওয়ে সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য দেন সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এম মোসাদ্দেক হোসেন। সমিতির মহাসচিব ডা. মো. জাকির হোসেন বলেন, ‘কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের পরপরই আমরা সমিতির পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি থেকে প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি। সে অনুযায়ী, ইতিমধ্যে দেশের শীর্ষ ৪৫টি কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য এলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে মনে করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘পুড়ে যাওয়া পণ্যের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন, হরমোন, ডায়াবেটিক ও ক্যানসার জাতীয় ওষুধ উৎপাদনের কাঁচামালও রয়েছে।’

ডা. জাকির হোসেন জানান, অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ভস্মীভূত হওয়ায় শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এই আকস্মিক ক্ষতি বহুবিধ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

তিনি আরও জানান, ওষুধ শিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ ছাড়াও রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাদেশে তৈরি মানসম্পন্ন ওষুধ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ ১৬০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সমিতি জানায়, দেশের ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রায় ৯০ শতাংশ চীন, ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ ছাড়া প্যাকেজিং উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টসও আমদানি করা হয়। এসব কাঁচামালের বড় অংশ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হালিমুজ্জামান বলেন, ‘কিছু স্পেয়ার পার্টস ও মেশিনারিজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা আবার আমদানি সময়সাপেক্ষ। এখনো সাপ্লাই চেইনে সমস্যা হচ্ছে না, তবে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন।’

সমিতির নেতারা বলেন, যেসব পণ্য অন্যান্য বিমানবন্দরে নামানো হয়েছে, সেসব নিয়েও আমরা চিন্তিত—কারণ এসব কাঁচামাল নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হয়। এখানেও আমরা এক ধরনের ক্ষতির মুখে রয়েছি। পুড়ে যাওয়া পণ্যের একটি বড় অংশ ছিল নারকোটিকস বিভাগ থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত। এসব পণ্য পুনরায় আমদানি জটিল ও সময়সাপেক্ষ, কারণ এতে ধাপে ধাপে বহু অনুমোদন নিতে হয়।

সমিতির ধারণা, পুড়ে যাওয়া পণ্যের হিসাব আরও বাড়বে। প্রতিটি কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত পণ্যের উৎপাদন অনিশ্চয়তায় পড়বে। প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে বলেও সমিতির হিসাব।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ফার্মা খাতের ঝুঁকি ও সম্ভাব্য সংকট এড়াতে সরকারের কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরে সমিতি। এর মধ্যে রয়েছে—পুড়ে যাওয়া পণ্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পরিশোধিত শুল্ক, ডিউটি, ট্যাক্স ও ভ্যাট ফেরতের ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের এলসি-সংক্রান্ত ব্যাংক চার্জ ও সুদ মওকুফ, পুনরায় আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংক মার্জিন ও অন্যান্য চার্জ মওকুফ করে সহজ শর্তে এলসি খোলার সুযোগ দেওয়া, কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত মালামালের বিপরীতে ধার্য চার্জ/দণ্ড মওকুফ করা, নারকোটিকস বিভাগের অনুমোদিত পণ্য পুনরায় আগের অনুমোদনের ভিত্তিতে দ্রুত আমদানির অনুমতি দেওয়া, অফিস ছুটির দিনেও কাস্টমস কার্যক্রম আংশিকভাবে চালু রাখা, কোল্ড চেইন পণ্য দ্রুত রিলিজ নিশ্চিত করা, অক্ষত চালান দ্রুত মূল্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে অবহিত করা, ডিজিডিএ, নারকোটিকস, কাস্টমস, এনবিআর, বিমান কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে জরুরি বৈঠক আহ্বান করে সমাধানমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গত শনিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল পুড়ে গেছে। এতে এই শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি। সমিতির দাবি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তেজগাঁওয়ে সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য দেন সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এম মোসাদ্দেক হোসেন। সমিতির মহাসচিব ডা. মো. জাকির হোসেন বলেন, ‘কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের পরপরই আমরা সমিতির পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি থেকে প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি। সে অনুযায়ী, ইতিমধ্যে দেশের শীর্ষ ৪৫টি কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য এলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে মনে করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘পুড়ে যাওয়া পণ্যের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন, হরমোন, ডায়াবেটিক ও ক্যানসার জাতীয় ওষুধ উৎপাদনের কাঁচামালও রয়েছে।’

ডা. জাকির হোসেন জানান, অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ভস্মীভূত হওয়ায় শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এই আকস্মিক ক্ষতি বহুবিধ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

তিনি আরও জানান, ওষুধ শিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ ছাড়াও রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাদেশে তৈরি মানসম্পন্ন ওষুধ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ ১৬০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সমিতি জানায়, দেশের ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রায় ৯০ শতাংশ চীন, ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ ছাড়া প্যাকেজিং উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টসও আমদানি করা হয়। এসব কাঁচামালের বড় অংশ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হালিমুজ্জামান বলেন, ‘কিছু স্পেয়ার পার্টস ও মেশিনারিজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা আবার আমদানি সময়সাপেক্ষ। এখনো সাপ্লাই চেইনে সমস্যা হচ্ছে না, তবে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন।’

সমিতির নেতারা বলেন, যেসব পণ্য অন্যান্য বিমানবন্দরে নামানো হয়েছে, সেসব নিয়েও আমরা চিন্তিত—কারণ এসব কাঁচামাল নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হয়। এখানেও আমরা এক ধরনের ক্ষতির মুখে রয়েছি। পুড়ে যাওয়া পণ্যের একটি বড় অংশ ছিল নারকোটিকস বিভাগ থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত। এসব পণ্য পুনরায় আমদানি জটিল ও সময়সাপেক্ষ, কারণ এতে ধাপে ধাপে বহু অনুমোদন নিতে হয়।

সমিতির ধারণা, পুড়ে যাওয়া পণ্যের হিসাব আরও বাড়বে। প্রতিটি কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত পণ্যের উৎপাদন অনিশ্চয়তায় পড়বে। প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে বলেও সমিতির হিসাব।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ফার্মা খাতের ঝুঁকি ও সম্ভাব্য সংকট এড়াতে সরকারের কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরে সমিতি। এর মধ্যে রয়েছে—পুড়ে যাওয়া পণ্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পরিশোধিত শুল্ক, ডিউটি, ট্যাক্স ও ভ্যাট ফেরতের ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের এলসি-সংক্রান্ত ব্যাংক চার্জ ও সুদ মওকুফ, পুনরায় আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংক মার্জিন ও অন্যান্য চার্জ মওকুফ করে সহজ শর্তে এলসি খোলার সুযোগ দেওয়া, কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত মালামালের বিপরীতে ধার্য চার্জ/দণ্ড মওকুফ করা, নারকোটিকস বিভাগের অনুমোদিত পণ্য পুনরায় আগের অনুমোদনের ভিত্তিতে দ্রুত আমদানির অনুমতি দেওয়া, অফিস ছুটির দিনেও কাস্টমস কার্যক্রম আংশিকভাবে চালু রাখা, কোল্ড চেইন পণ্য দ্রুত রিলিজ নিশ্চিত করা, অক্ষত চালান দ্রুত মূল্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে অবহিত করা, ডিজিডিএ, নারকোটিকস, কাস্টমস, এনবিআর, বিমান কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে জরুরি বৈঠক আহ্বান করে সমাধানমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা ব

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৫৩ জনের মৃত্যু হলো। এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮১৪ ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬১ হাজার ৬০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে।

৩ দিন আগে

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তু টুথব্রাশ। দাঁত পরিষ্কারের এই উপকরণটি আসলে লাখ লাখ জীবাণু—ছত্রাক ও ভাইরাসের একটি আখড়া! দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা দিনে সাধারণত দুবার এটিকে মুখে দিলেও, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, আপনার ব্যবহৃত টুথব্রাশটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের

৩ দিন আগে

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময়ের গবেষণার পর কিডনি প্রতিস্থাপনে এক বড় অগ্রগতির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার এমন এক যুগান্তকারী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাতে দাতার ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আলাদা হলেও কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হতে পারে। এতে অপেক্ষার সময় অনেক কমবে, আর অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো যাবে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

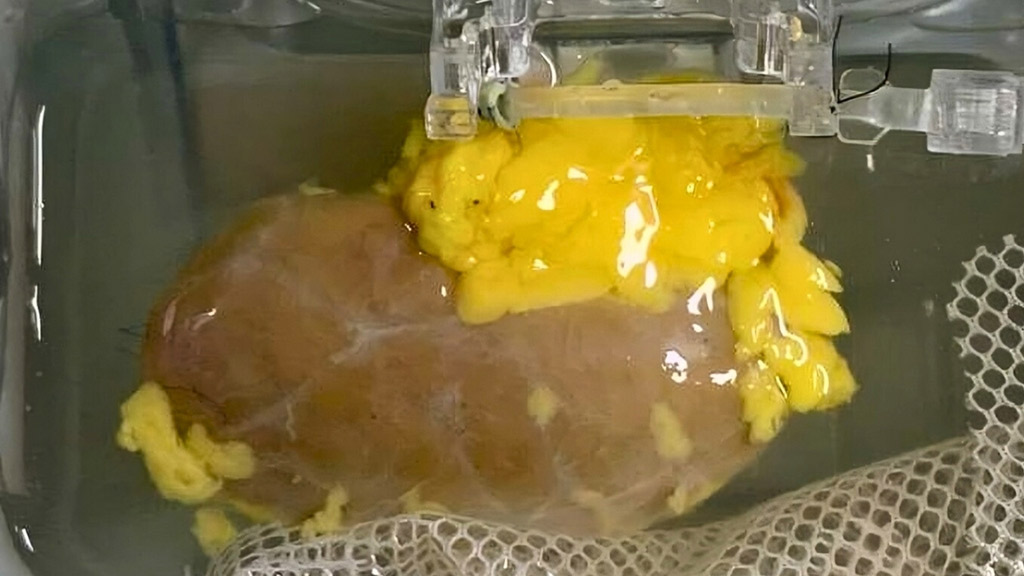

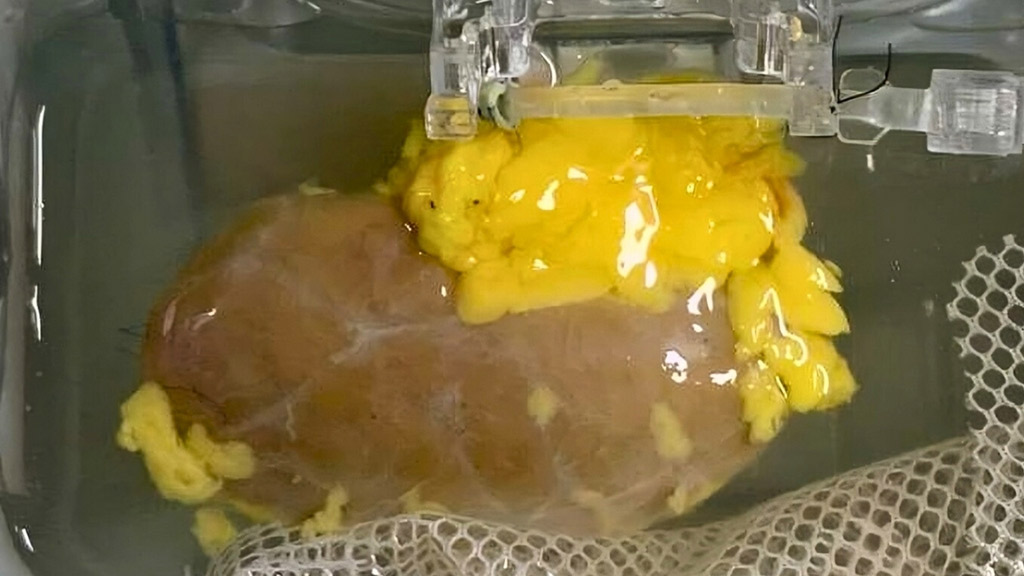

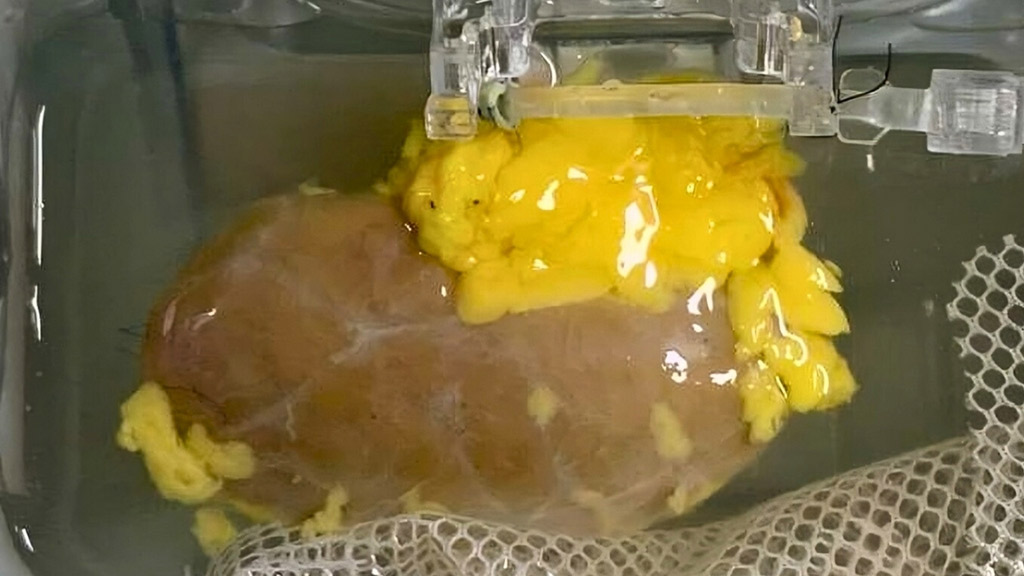

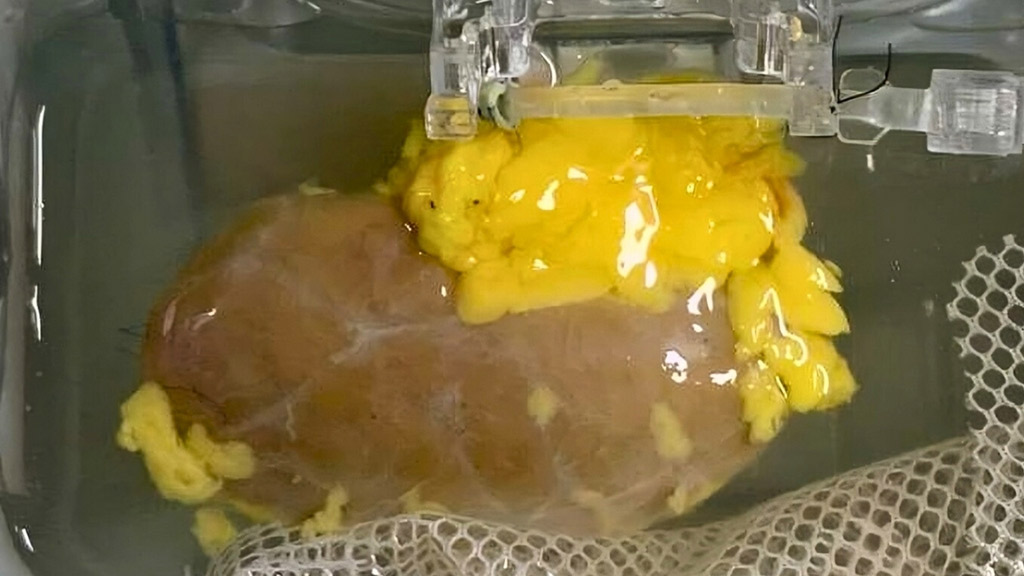

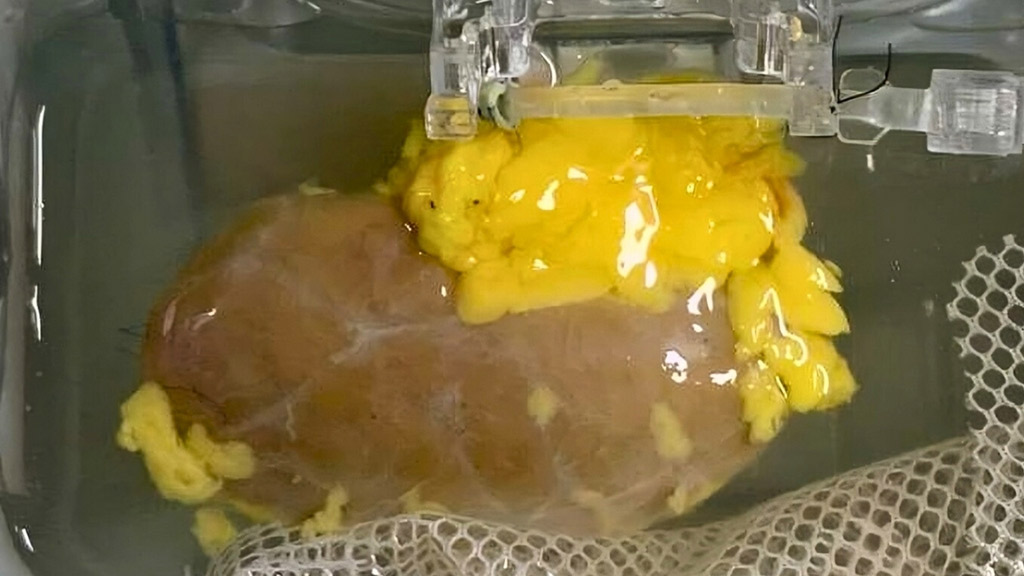

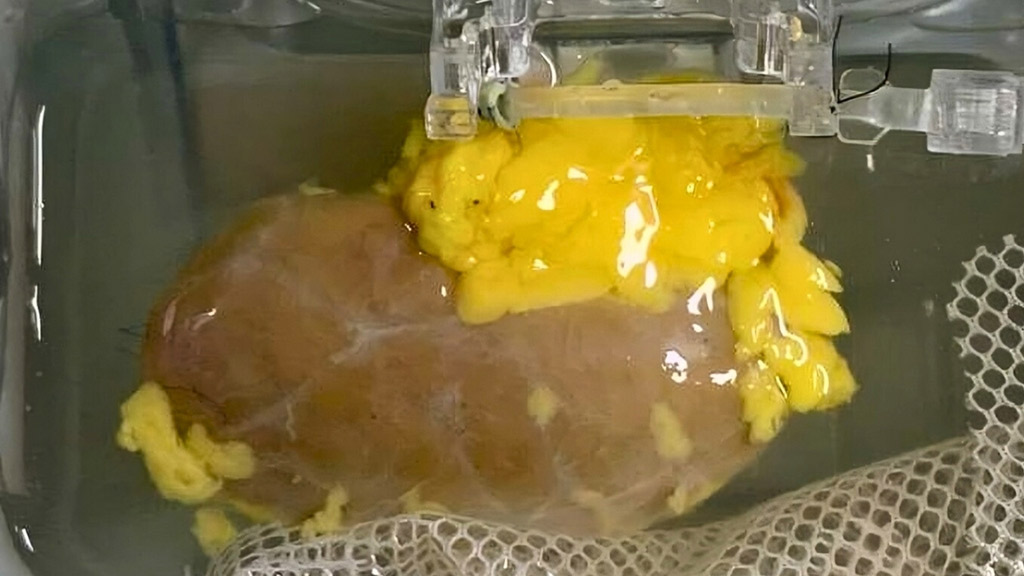

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় গবেষণার পর কিডনি প্রতিস্থাপনে এক বড় অগ্রগতির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার এমন এক যুগান্তকারী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাতে দাতার ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আলাদা হলেও কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হতে পারে। এতে অপেক্ষার সময় অনেক কমবে, আর অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো যাবে।

এই বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে নেচার বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নালে। সেই প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদমাধ্যম সায়েন্সএলার্ট জানিয়েছে, কানাডা ও চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক এমন এক ‘সর্বজনীন’ কিডনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব।

গবেষণার অংশ হিসেবে এই কিডনি এক ব্রেইন-ডেড রোগীর (যে অবস্থায় কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কৃত্রিমভাবে চালু রাখা হয়) দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়। সেই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অনুমতি নিয়েই এটি করা হয়েছিল। কিডনিটি কয়েক দিন ধরে কার্যকর অবস্থায় ছিল।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার জৈব রসায়নবিদ স্টিফেন উইদার্স বলেন, ‘মানুষের দেহে এই প্রক্রিয়া সফলভাবে কাজ করতে দেখা এটাই প্রথম। এটা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ফল আরও উন্নত করার বিষয়ে অমূল্য ধারণা দিচ্ছে।’

বর্তমানে রক্তের গ্রুপ টাইপ ‘ও’ যাঁদের, তাঁরা কেবল টাইপ ‘ও’ দাতার কাছ থেকে কিডনি নিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু টাইপ ‘ও’ কিডনি অন্য রক্তের গ্রুপের মানুষের শরীরেও কাজ করতে পারে, তাই এ ধরনের কিডনির চাহিদা বেশি, জোগান কম। ফলে অপেক্ষার তালিকার অর্ধেকের বেশি মানুষ টাইপ ‘ও’ কিডনির জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

রক্তের ভিন্ন গ্রুপের কিডনি প্রতিস্থাপন এখন সম্ভব হলেও সেটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এতে সময় লাগে অনেক, ঝুঁকিও বেশি। পাশাপাশি এতে জীবিত দাতা দরকার হয়। কারণ, গ্রহীতার শরীরকে আগেই প্রস্তুত করতে হয়। গবেষকেরা এবার এমন এক কৌশল ব্যবহার করেছেন, যেখানে বিশেষ এনজাইম দিয়ে টাইপ ‘এ’ কিডনিকে টাইপ ‘ও’ কিডনিতে রূপান্তর করা যায়। এই এনজাইমগুলো টাইপ ‘এ’ রক্তের বিশেষ সুগার মলিকিউল বা চিনির অণু (অ্যান্টিজেন) কেটে সরিয়ে দেয়।

গবেষকেরা এই এনজাইমগুলোর তুলনা করেছেন ‘আণবিক কাঁচি’র সঙ্গে। উইদার্স বলেন, ‘যেভাবে গাড়ির লাল রং ঘষে তুলে নিলে নিচের নিরপেক্ষ প্রাইমার দেখা যায়, ঠিক সেভাবেই এই প্রক্রিয়ায় কিডনির ওপর থেকে রক্তের গ্রুপের চিহ্ন মুছে দেওয়া যায়। তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা আর কিডনিটিকে ‘বাইরের অপরিচিত’ অঙ্গ হিসেবে বিচার করে না।’

তবে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বাকি। জীবিত মানুষের শরীরে এই পরীক্ষা শুরু করার আগে আরও গবেষণা দরকার। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তৃতীয় দিনে কিডনিতে আবার টাইপ ‘এ’-ব্লাড গ্রুপের কিডনির কিছু চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করে। ফলে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা প্রতিক্রিয়া দেখায়। তবে প্রতিক্রিয়াটি সাধারণ সময়ের তুলনায় অনেক কম ছিল, বরং শরীর কিডনিটিকে সহ্য করার চেষ্টা করছিল বলেও ইঙ্গিত পেয়েছেন গবেষকেরা।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ১১ জন মানুষ কিডনি না পেয়ে মারা যান, আর তাঁদের অধিকাংশই টাইপ ‘ও’ কিডনির অপেক্ষায় থাকেন। এ কারণেই বিজ্ঞানীরা বিকল্প পথ খুঁজছেন। এমনকি শূকরের কিডনি ব্যবহার বা নতুন অ্যান্টিবডি তৈরি করে এই সংকট কমানোর চেষ্টা চলছে।

উইদার্স বলেন, ‘বছরের পর বছর মৌলিক বিজ্ঞানের কাজ শেষ পর্যন্ত যখন রোগীর চিকিৎসায় কাজে লাগে, তখনই বোঝা যায়, আমরা কত দূর এসেছি। আমাদের আবিষ্কার এখন বাস্তবের কাছাকাছি—এটাই আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দেয়।’

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় গবেষণার পর কিডনি প্রতিস্থাপনে এক বড় অগ্রগতির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার এমন এক যুগান্তকারী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাতে দাতার ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আলাদা হলেও কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হতে পারে। এতে অপেক্ষার সময় অনেক কমবে, আর অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো যাবে।

এই বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে নেচার বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নালে। সেই প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদমাধ্যম সায়েন্সএলার্ট জানিয়েছে, কানাডা ও চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক এমন এক ‘সর্বজনীন’ কিডনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব।

গবেষণার অংশ হিসেবে এই কিডনি এক ব্রেইন-ডেড রোগীর (যে অবস্থায় কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কৃত্রিমভাবে চালু রাখা হয়) দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়। সেই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অনুমতি নিয়েই এটি করা হয়েছিল। কিডনিটি কয়েক দিন ধরে কার্যকর অবস্থায় ছিল।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার জৈব রসায়নবিদ স্টিফেন উইদার্স বলেন, ‘মানুষের দেহে এই প্রক্রিয়া সফলভাবে কাজ করতে দেখা এটাই প্রথম। এটা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ফল আরও উন্নত করার বিষয়ে অমূল্য ধারণা দিচ্ছে।’

বর্তমানে রক্তের গ্রুপ টাইপ ‘ও’ যাঁদের, তাঁরা কেবল টাইপ ‘ও’ দাতার কাছ থেকে কিডনি নিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু টাইপ ‘ও’ কিডনি অন্য রক্তের গ্রুপের মানুষের শরীরেও কাজ করতে পারে, তাই এ ধরনের কিডনির চাহিদা বেশি, জোগান কম। ফলে অপেক্ষার তালিকার অর্ধেকের বেশি মানুষ টাইপ ‘ও’ কিডনির জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

রক্তের ভিন্ন গ্রুপের কিডনি প্রতিস্থাপন এখন সম্ভব হলেও সেটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এতে সময় লাগে অনেক, ঝুঁকিও বেশি। পাশাপাশি এতে জীবিত দাতা দরকার হয়। কারণ, গ্রহীতার শরীরকে আগেই প্রস্তুত করতে হয়। গবেষকেরা এবার এমন এক কৌশল ব্যবহার করেছেন, যেখানে বিশেষ এনজাইম দিয়ে টাইপ ‘এ’ কিডনিকে টাইপ ‘ও’ কিডনিতে রূপান্তর করা যায়। এই এনজাইমগুলো টাইপ ‘এ’ রক্তের বিশেষ সুগার মলিকিউল বা চিনির অণু (অ্যান্টিজেন) কেটে সরিয়ে দেয়।

গবেষকেরা এই এনজাইমগুলোর তুলনা করেছেন ‘আণবিক কাঁচি’র সঙ্গে। উইদার্স বলেন, ‘যেভাবে গাড়ির লাল রং ঘষে তুলে নিলে নিচের নিরপেক্ষ প্রাইমার দেখা যায়, ঠিক সেভাবেই এই প্রক্রিয়ায় কিডনির ওপর থেকে রক্তের গ্রুপের চিহ্ন মুছে দেওয়া যায়। তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা আর কিডনিটিকে ‘বাইরের অপরিচিত’ অঙ্গ হিসেবে বিচার করে না।’

তবে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বাকি। জীবিত মানুষের শরীরে এই পরীক্ষা শুরু করার আগে আরও গবেষণা দরকার। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তৃতীয় দিনে কিডনিতে আবার টাইপ ‘এ’-ব্লাড গ্রুপের কিডনির কিছু চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করে। ফলে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা প্রতিক্রিয়া দেখায়। তবে প্রতিক্রিয়াটি সাধারণ সময়ের তুলনায় অনেক কম ছিল, বরং শরীর কিডনিটিকে সহ্য করার চেষ্টা করছিল বলেও ইঙ্গিত পেয়েছেন গবেষকেরা।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ১১ জন মানুষ কিডনি না পেয়ে মারা যান, আর তাঁদের অধিকাংশই টাইপ ‘ও’ কিডনির অপেক্ষায় থাকেন। এ কারণেই বিজ্ঞানীরা বিকল্প পথ খুঁজছেন। এমনকি শূকরের কিডনি ব্যবহার বা নতুন অ্যান্টিবডি তৈরি করে এই সংকট কমানোর চেষ্টা চলছে।

উইদার্স বলেন, ‘বছরের পর বছর মৌলিক বিজ্ঞানের কাজ শেষ পর্যন্ত যখন রোগীর চিকিৎসায় কাজে লাগে, তখনই বোঝা যায়, আমরা কত দূর এসেছি। আমাদের আবিষ্কার এখন বাস্তবের কাছাকাছি—এটাই আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দেয়।’

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে রোগে মৃত্যুর প্রথম কারণ হৃদ্রোগ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি), যা বাইপাস সার্জারি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। দেশে এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় চার দশকের বেশি আগে। এ সময়ে হৃদ্যন্ত্রের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) সংখ্যা ব

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৫৩ জনের মৃত্যু হলো। এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮১৪ ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬১ হাজার ৬০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে।

৩ দিন আগে

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তু টুথব্রাশ। দাঁত পরিষ্কারের এই উপকরণটি আসলে লাখ লাখ জীবাণু—ছত্রাক ও ভাইরাসের একটি আখড়া! দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা দিনে সাধারণত দুবার এটিকে মুখে দিলেও, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, আপনার ব্যবহৃত টুথব্রাশটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের

৩ দিন আগে

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গত শনিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল পুড়ে গেছে। এতে এই শিল্প খাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি। সমিতির দাবি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি...

৩ দিন আগে