করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও চলছে মন্দা। অর্থনীতি যখন নানামুখী সংকটে বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে দেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা হরতাল-অবরোধে স্থবিরতা চলছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। একটার পর একটা ইস্যুর মুখে কুলিয়ে উঠতে না পারা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা এখন শঙ্কিত টিকে থাকা নিয়ে।

মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদন খাতের বড় উদ্যোক্তা প্রমিস্কো গ্রুপ। সরকারের কাছে পণ্য বিক্রি করে এখন তহবিল-সংকটে তারা। কারণ, বিক্রীত পণ্যের বিল পাচ্ছে না। এ বিষয়ে গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৌসুমী ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সেই করোনার সময় সরকারকে চিকিৎসা সামগ্রী দিয়েছি। এখনো একটির বিলও বুঝে পাইনি। অথচ ব্যাংকঋণ নিয়ে এসব সরঞ্জাম তৈরি করেছিলাম। এ জন্য প্রতি মাসে ব্যাংকের সুদ গুনতে হচ্ছে; পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব তহবিলও ফুরিয়ে আসছে।

প্রমিস্কো গ্রুপের মতো এ ধরনের অসংখ্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, যারা নানামুখী সংকটে ধুঁকছে। ব্যবসায়ীদের বড় অংশ ভুগছে ডলার-সংকটের কারণে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পেরে। এলসি খোলার জন্য বড় বড় শিল্প গ্রুপও এখন ব্যাংকের এমডিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। এলসি জটিলতায় অনেক কমে গেছে আমদানি। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরের নভেম্বরে যেখানে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল, এ অর্থবছরের নভেম্বরে তা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৯২ বিলিয়নে।

আমদানি পণ্য ও সরবরাহ ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র রাজধানীর মৌলভীবাজার। চাল, ডাল, তেল, চিনি, মসলা, মনিহারি, ফলমূলসহ প্রায় সব ধরনের পণ্য আমদানি হয়ে এখান থেকেই সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। ব্যবসার হালচাল জানতে চাইলে মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন বাবলু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বলতে পারেন, ব্যবসা এখন জিরো টলারেন্সের মধ্যে আছে।’ তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘ডলার-সংকটে ব্যবসা এখন কঠিন সময় পার করছে। আগে এক বছরে যেখানে আমি নিজে দুই শর বেশি এলসি খুলতে পারতাম, এখন তা করেছি মাত্র ১৮টি। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এলসির হার কত? আমি যে ব্যাংকের নিয়মিত গ্রাহক, সেই ব্যাংক ছয় মাস ঘুরিয়েও আমাকে একটি এলসি খুলে দিতে পারেনি। পরে আমি ব্যাংক বদল করেছি। এনবিআর শুধু রাজস্ব আদায়ে মরিয়া, অথচ ব্যবসা আছে কি না, তা দেখছে না।’

আমদানিতে কড়াকড়ির ফলে আমদানিনির্ভর শিল্পগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন সম্প্রতি কমে গেছে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি। অনেক শিপব্রেকিং ইয়ার্ডও বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বড় ধাক্কা খেয়েছে সিমেন্ট খাতও। এ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা জানান, এমএস (মাইল্ড স্টিল) রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমে গেছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, সিরামিক পণ্যের সরবরাহ ৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

আমদানিতে ডলার-সংকটের কোপ পড়ায় রপ্তানিও এখন শ্লথ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত অক্টোবর মাসে ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছরের একই মাসে মোট ৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। রপ্তানি যখন এমনিতেই চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন নতুন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ইস্যুতে রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে আমেরিকা-ইইউভুক্ত দেশগুলো।

এদিকে ব্যাংকগুলো ভুগছে তারল্যসংকটে; পাশাপাশি ডলার-সংকট তো আছেই। তারল্যসংকটে পড়া ব্যাংকগুলো চড়া সুদের কলমানিতে ধার করছে প্রতিনিয়ত। টাকার অভাবে অনেক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারছে না। ব্যাংকগুলোর তারল্য-চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহের বুধবার এক দিনেই কয়েকটি ব্যাংককে ১৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। নিলামের মাধ্যমে সাড়ে ৯ শতাংশ সুদে এ টাকা ধার দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এদিকে সরকারে রাজস্ব ঘাটতিও দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সন্তোষজনক না থাকায় সরকার ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারছে না। অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রাজস্ব ঘাটতি ১৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে, এ ঘাটতি বড় হচ্ছে।

ঠিকমতো রাজস্ব আয় না হওয়ায় খরচ মেটাতে সরকারের তহবিলে টান পড়েছে। তহবিল জোগাতে ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ৩১ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল রোববারও সরকার বেশি সুদ দিয়ে ৫ হাজার ১৪২ কোটি টাকা ধার করেছে।

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও চলছে মন্দা। অর্থনীতি যখন নানামুখী সংকটে বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে দেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা হরতাল-অবরোধে স্থবিরতা চলছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। একটার পর একটা ইস্যুর মুখে কুলিয়ে উঠতে না পারা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা এখন শঙ্কিত টিকে থাকা নিয়ে।

মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদন খাতের বড় উদ্যোক্তা প্রমিস্কো গ্রুপ। সরকারের কাছে পণ্য বিক্রি করে এখন তহবিল-সংকটে তারা। কারণ, বিক্রীত পণ্যের বিল পাচ্ছে না। এ বিষয়ে গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৌসুমী ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সেই করোনার সময় সরকারকে চিকিৎসা সামগ্রী দিয়েছি। এখনো একটির বিলও বুঝে পাইনি। অথচ ব্যাংকঋণ নিয়ে এসব সরঞ্জাম তৈরি করেছিলাম। এ জন্য প্রতি মাসে ব্যাংকের সুদ গুনতে হচ্ছে; পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব তহবিলও ফুরিয়ে আসছে।

প্রমিস্কো গ্রুপের মতো এ ধরনের অসংখ্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, যারা নানামুখী সংকটে ধুঁকছে। ব্যবসায়ীদের বড় অংশ ভুগছে ডলার-সংকটের কারণে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পেরে। এলসি খোলার জন্য বড় বড় শিল্প গ্রুপও এখন ব্যাংকের এমডিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। এলসি জটিলতায় অনেক কমে গেছে আমদানি। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরের নভেম্বরে যেখানে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল, এ অর্থবছরের নভেম্বরে তা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৯২ বিলিয়নে।

আমদানি পণ্য ও সরবরাহ ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র রাজধানীর মৌলভীবাজার। চাল, ডাল, তেল, চিনি, মসলা, মনিহারি, ফলমূলসহ প্রায় সব ধরনের পণ্য আমদানি হয়ে এখান থেকেই সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। ব্যবসার হালচাল জানতে চাইলে মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন বাবলু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বলতে পারেন, ব্যবসা এখন জিরো টলারেন্সের মধ্যে আছে।’ তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘ডলার-সংকটে ব্যবসা এখন কঠিন সময় পার করছে। আগে এক বছরে যেখানে আমি নিজে দুই শর বেশি এলসি খুলতে পারতাম, এখন তা করেছি মাত্র ১৮টি। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এলসির হার কত? আমি যে ব্যাংকের নিয়মিত গ্রাহক, সেই ব্যাংক ছয় মাস ঘুরিয়েও আমাকে একটি এলসি খুলে দিতে পারেনি। পরে আমি ব্যাংক বদল করেছি। এনবিআর শুধু রাজস্ব আদায়ে মরিয়া, অথচ ব্যবসা আছে কি না, তা দেখছে না।’

আমদানিতে কড়াকড়ির ফলে আমদানিনির্ভর শিল্পগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন সম্প্রতি কমে গেছে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি। অনেক শিপব্রেকিং ইয়ার্ডও বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বড় ধাক্কা খেয়েছে সিমেন্ট খাতও। এ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা জানান, এমএস (মাইল্ড স্টিল) রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমে গেছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, সিরামিক পণ্যের সরবরাহ ৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

আমদানিতে ডলার-সংকটের কোপ পড়ায় রপ্তানিও এখন শ্লথ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত অক্টোবর মাসে ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছরের একই মাসে মোট ৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। রপ্তানি যখন এমনিতেই চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন নতুন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ইস্যুতে রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে আমেরিকা-ইইউভুক্ত দেশগুলো।

এদিকে ব্যাংকগুলো ভুগছে তারল্যসংকটে; পাশাপাশি ডলার-সংকট তো আছেই। তারল্যসংকটে পড়া ব্যাংকগুলো চড়া সুদের কলমানিতে ধার করছে প্রতিনিয়ত। টাকার অভাবে অনেক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারছে না। ব্যাংকগুলোর তারল্য-চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহের বুধবার এক দিনেই কয়েকটি ব্যাংককে ১৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। নিলামের মাধ্যমে সাড়ে ৯ শতাংশ সুদে এ টাকা ধার দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এদিকে সরকারে রাজস্ব ঘাটতিও দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সন্তোষজনক না থাকায় সরকার ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারছে না। অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রাজস্ব ঘাটতি ১৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে, এ ঘাটতি বড় হচ্ছে।

ঠিকমতো রাজস্ব আয় না হওয়ায় খরচ মেটাতে সরকারের তহবিলে টান পড়েছে। তহবিল জোগাতে ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ৩১ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল রোববারও সরকার বেশি সুদ দিয়ে ৫ হাজার ১৪২ কোটি টাকা ধার করেছে।

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও চলছে মন্দা। অর্থনীতি যখন নানামুখী সংকটে বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে দেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা হরতাল-অবরোধে স্থবিরতা চলছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। একটার পর একটা ইস্যুর মুখে কুলিয়ে উঠতে না পারা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা এখন শঙ্কিত টিকে থাকা নিয়ে।

মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদন খাতের বড় উদ্যোক্তা প্রমিস্কো গ্রুপ। সরকারের কাছে পণ্য বিক্রি করে এখন তহবিল-সংকটে তারা। কারণ, বিক্রীত পণ্যের বিল পাচ্ছে না। এ বিষয়ে গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৌসুমী ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সেই করোনার সময় সরকারকে চিকিৎসা সামগ্রী দিয়েছি। এখনো একটির বিলও বুঝে পাইনি। অথচ ব্যাংকঋণ নিয়ে এসব সরঞ্জাম তৈরি করেছিলাম। এ জন্য প্রতি মাসে ব্যাংকের সুদ গুনতে হচ্ছে; পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব তহবিলও ফুরিয়ে আসছে।

প্রমিস্কো গ্রুপের মতো এ ধরনের অসংখ্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, যারা নানামুখী সংকটে ধুঁকছে। ব্যবসায়ীদের বড় অংশ ভুগছে ডলার-সংকটের কারণে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পেরে। এলসি খোলার জন্য বড় বড় শিল্প গ্রুপও এখন ব্যাংকের এমডিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। এলসি জটিলতায় অনেক কমে গেছে আমদানি। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরের নভেম্বরে যেখানে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল, এ অর্থবছরের নভেম্বরে তা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৯২ বিলিয়নে।

আমদানি পণ্য ও সরবরাহ ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র রাজধানীর মৌলভীবাজার। চাল, ডাল, তেল, চিনি, মসলা, মনিহারি, ফলমূলসহ প্রায় সব ধরনের পণ্য আমদানি হয়ে এখান থেকেই সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। ব্যবসার হালচাল জানতে চাইলে মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন বাবলু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বলতে পারেন, ব্যবসা এখন জিরো টলারেন্সের মধ্যে আছে।’ তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘ডলার-সংকটে ব্যবসা এখন কঠিন সময় পার করছে। আগে এক বছরে যেখানে আমি নিজে দুই শর বেশি এলসি খুলতে পারতাম, এখন তা করেছি মাত্র ১৮টি। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এলসির হার কত? আমি যে ব্যাংকের নিয়মিত গ্রাহক, সেই ব্যাংক ছয় মাস ঘুরিয়েও আমাকে একটি এলসি খুলে দিতে পারেনি। পরে আমি ব্যাংক বদল করেছি। এনবিআর শুধু রাজস্ব আদায়ে মরিয়া, অথচ ব্যবসা আছে কি না, তা দেখছে না।’

আমদানিতে কড়াকড়ির ফলে আমদানিনির্ভর শিল্পগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন সম্প্রতি কমে গেছে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি। অনেক শিপব্রেকিং ইয়ার্ডও বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বড় ধাক্কা খেয়েছে সিমেন্ট খাতও। এ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা জানান, এমএস (মাইল্ড স্টিল) রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমে গেছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, সিরামিক পণ্যের সরবরাহ ৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

আমদানিতে ডলার-সংকটের কোপ পড়ায় রপ্তানিও এখন শ্লথ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত অক্টোবর মাসে ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছরের একই মাসে মোট ৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। রপ্তানি যখন এমনিতেই চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন নতুন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ইস্যুতে রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে আমেরিকা-ইইউভুক্ত দেশগুলো।

এদিকে ব্যাংকগুলো ভুগছে তারল্যসংকটে; পাশাপাশি ডলার-সংকট তো আছেই। তারল্যসংকটে পড়া ব্যাংকগুলো চড়া সুদের কলমানিতে ধার করছে প্রতিনিয়ত। টাকার অভাবে অনেক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারছে না। ব্যাংকগুলোর তারল্য-চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহের বুধবার এক দিনেই কয়েকটি ব্যাংককে ১৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। নিলামের মাধ্যমে সাড়ে ৯ শতাংশ সুদে এ টাকা ধার দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এদিকে সরকারে রাজস্ব ঘাটতিও দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সন্তোষজনক না থাকায় সরকার ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারছে না। অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রাজস্ব ঘাটতি ১৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে, এ ঘাটতি বড় হচ্ছে।

ঠিকমতো রাজস্ব আয় না হওয়ায় খরচ মেটাতে সরকারের তহবিলে টান পড়েছে। তহবিল জোগাতে ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ৩১ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল রোববারও সরকার বেশি সুদ দিয়ে ৫ হাজার ১৪২ কোটি টাকা ধার করেছে।

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও চলছে মন্দা। অর্থনীতি যখন নানামুখী সংকটে বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে দেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা হরতাল-অবরোধে স্থবিরতা চলছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। একটার পর একটা ইস্যুর মুখে কুলিয়ে উঠতে না পারা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা এখন শঙ্কিত টিকে থাকা নিয়ে।

মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদন খাতের বড় উদ্যোক্তা প্রমিস্কো গ্রুপ। সরকারের কাছে পণ্য বিক্রি করে এখন তহবিল-সংকটে তারা। কারণ, বিক্রীত পণ্যের বিল পাচ্ছে না। এ বিষয়ে গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৌসুমী ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সেই করোনার সময় সরকারকে চিকিৎসা সামগ্রী দিয়েছি। এখনো একটির বিলও বুঝে পাইনি। অথচ ব্যাংকঋণ নিয়ে এসব সরঞ্জাম তৈরি করেছিলাম। এ জন্য প্রতি মাসে ব্যাংকের সুদ গুনতে হচ্ছে; পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব তহবিলও ফুরিয়ে আসছে।

প্রমিস্কো গ্রুপের মতো এ ধরনের অসংখ্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, যারা নানামুখী সংকটে ধুঁকছে। ব্যবসায়ীদের বড় অংশ ভুগছে ডলার-সংকটের কারণে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পেরে। এলসি খোলার জন্য বড় বড় শিল্প গ্রুপও এখন ব্যাংকের এমডিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। এলসি জটিলতায় অনেক কমে গেছে আমদানি। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরের নভেম্বরে যেখানে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল, এ অর্থবছরের নভেম্বরে তা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৯২ বিলিয়নে।

আমদানি পণ্য ও সরবরাহ ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র রাজধানীর মৌলভীবাজার। চাল, ডাল, তেল, চিনি, মসলা, মনিহারি, ফলমূলসহ প্রায় সব ধরনের পণ্য আমদানি হয়ে এখান থেকেই সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। ব্যবসার হালচাল জানতে চাইলে মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন বাবলু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বলতে পারেন, ব্যবসা এখন জিরো টলারেন্সের মধ্যে আছে।’ তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘ডলার-সংকটে ব্যবসা এখন কঠিন সময় পার করছে। আগে এক বছরে যেখানে আমি নিজে দুই শর বেশি এলসি খুলতে পারতাম, এখন তা করেছি মাত্র ১৮টি। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এলসির হার কত? আমি যে ব্যাংকের নিয়মিত গ্রাহক, সেই ব্যাংক ছয় মাস ঘুরিয়েও আমাকে একটি এলসি খুলে দিতে পারেনি। পরে আমি ব্যাংক বদল করেছি। এনবিআর শুধু রাজস্ব আদায়ে মরিয়া, অথচ ব্যবসা আছে কি না, তা দেখছে না।’

আমদানিতে কড়াকড়ির ফলে আমদানিনির্ভর শিল্পগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন সম্প্রতি কমে গেছে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি। অনেক শিপব্রেকিং ইয়ার্ডও বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বড় ধাক্কা খেয়েছে সিমেন্ট খাতও। এ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা জানান, এমএস (মাইল্ড স্টিল) রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমে গেছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, সিরামিক পণ্যের সরবরাহ ৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

আমদানিতে ডলার-সংকটের কোপ পড়ায় রপ্তানিও এখন শ্লথ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত অক্টোবর মাসে ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছরের একই মাসে মোট ৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। রপ্তানি যখন এমনিতেই চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন নতুন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ইস্যুতে রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে আমেরিকা-ইইউভুক্ত দেশগুলো।

এদিকে ব্যাংকগুলো ভুগছে তারল্যসংকটে; পাশাপাশি ডলার-সংকট তো আছেই। তারল্যসংকটে পড়া ব্যাংকগুলো চড়া সুদের কলমানিতে ধার করছে প্রতিনিয়ত। টাকার অভাবে অনেক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারছে না। ব্যাংকগুলোর তারল্য-চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহের বুধবার এক দিনেই কয়েকটি ব্যাংককে ১৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। নিলামের মাধ্যমে সাড়ে ৯ শতাংশ সুদে এ টাকা ধার দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এদিকে সরকারে রাজস্ব ঘাটতিও দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সন্তোষজনক না থাকায় সরকার ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারছে না। অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রাজস্ব ঘাটতি ১৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে, এ ঘাটতি বড় হচ্ছে।

ঠিকমতো রাজস্ব আয় না হওয়ায় খরচ মেটাতে সরকারের তহবিলে টান পড়েছে। তহবিল জোগাতে ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ৩১ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল রোববারও সরকার বেশি সুদ দিয়ে ৫ হাজার ১৪২ কোটি টাকা ধার করেছে।

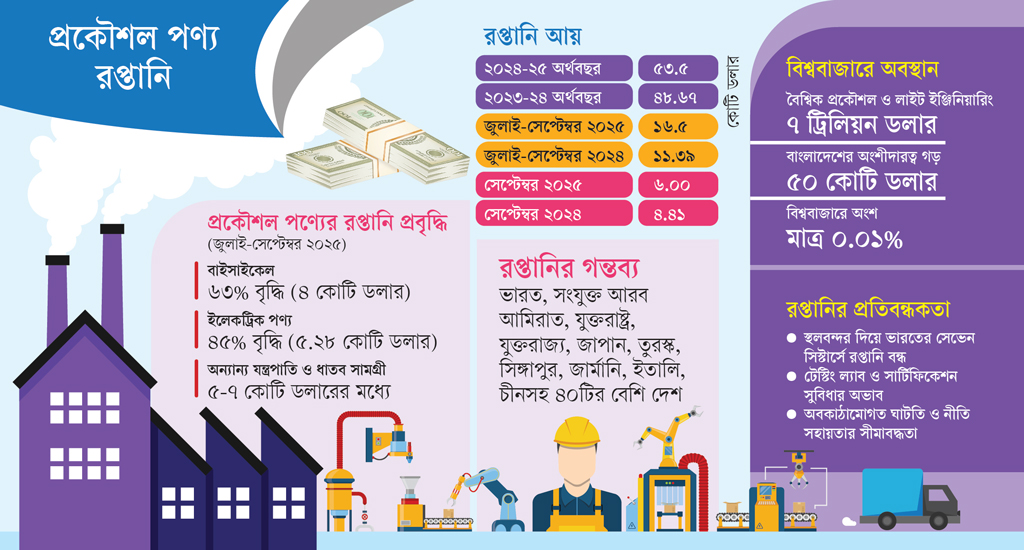

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৮ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সর্বশেষ কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো দাম কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেলের উদ্বৃত্ত এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা...

৯ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হওয়া’ সম্পদ উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ।

১২ ঘণ্টা আগে

২০২৫ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৭৬ কোটি ৩০ লাখ টাকার কর-পরবর্তী একত্র নিট মুনাফা অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। এই মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

১৩ ঘণ্টা আগেরোকন উদ্দীন, ঢাকা

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শেষে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৫ কোটি মার্কিন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। কেবল সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬ শতাংশ, যা বৈশ্বিক রপ্তানি মন্থরতার মধ্যেও এক ব্যতিক্রমী চিত্র।

দেশে প্রায় ৮০ হাজার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে। স্থানীয় বাজারের আকার ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি ডলার এবং এটি বছরে ২৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। তবে এখনো পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। বৈশ্বিক বাজারের আকার বর্তমানে যেখানে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের, সেখানে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এখনো ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যা বিশ্ববাজারের মাত্র ০.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেশ থেকে প্রকৌশল খাতের রপ্তানি মূলত তিন ভাগে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেল ও ধাতব সামগ্রী; যেমন আয়রন-স্টিল, তামার তার, স্টেইনলেস স্টিল ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। এই পণ্যগুলো এখন ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৪০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ আজকের পত্রিকাকে জানান, যদি খাতটিতে নীতিগত সহায়তা ও সমন্বিত বিনিয়োগ আসে, তাহলে আগামী সাত বছরের মধ্যে এই বাজার ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে।

মন্দার মধ্যেও গতি

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এতে শিল্পকারখানার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণের চাহিদা আবার বেড়েছে। এই প্রবাহে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরাও নতুন অর্ডার ও স্থগিত থাকা পুরোনো অর্ডারগুলো একসঙ্গে পাচ্ছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল পণ্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫৩.৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আয় ছিল ৪৮.৬৭ কোটি ডলার। এই বৃদ্ধির ধারাই চলতি অর্থবছরে আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘গত কয়েক মাসে যে রপ্তানি বেড়েছে, তার পেছনে অনেক পুরোনো অর্ডারের ডেলিভারি রয়েছে। আমাদের টেস্টিং ল্যাব না থাকা, স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে রপ্তানি বন্ধ থাকা—এসব বড় প্রতিবন্ধকতা। তবু এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তি কতটা।’

প্রকৌশল পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রবৃদ্ধি এসেছে বাইসাইকেল রপ্তানিতে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাইসাইকেল রপ্তানি বেড়েছে ৬৩ শতাংশ, আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি ডলারে, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ছিল ২ কোটি ৩৮ লাখ ডলার।

ইলেকট্রিক পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কম নয়; ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ ডলারে। এই দুটি উপখাতই এখন প্রকৌশল রপ্তানির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের মার্কেটিং ডিরেক্টর কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অনেক স্থিতিশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নতুন ক্রেতা পেয়েছি। আগের বাজারেও বিক্রি কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে রপ্তানিতে দৃশ্যমান গতি এসেছে।’

করোনা মহামারির সময় ইউরোপে ব্যক্তিগত পরিবহনের চাহিদা বাড়ায় বাইসাইকেল শিল্পে ব্যাপক উত্থান দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী অস্থিরতায় সেই গতি থেমে ছিল, কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন আবার সচল হচ্ছে, তখন বাংলাদেশি বাইসাইকেল আবার জায়গা করে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে।

তবু সীমাবদ্ধতাও কম নয়। টেস্টিং ও স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনের ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সরকারি নীতি সহায়তার অভাব খাতটির সম্ভাবনাকে বারবার আঘাত করেছে। আব্দুর রাজ্জাকের মতে, ‘আমাদের খাত এখনো ফরমাল ইকোনমিতে ঢুকতে পারেনি।’

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শেষে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৫ কোটি মার্কিন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। কেবল সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬ শতাংশ, যা বৈশ্বিক রপ্তানি মন্থরতার মধ্যেও এক ব্যতিক্রমী চিত্র।

দেশে প্রায় ৮০ হাজার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে। স্থানীয় বাজারের আকার ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি ডলার এবং এটি বছরে ২৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। তবে এখনো পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। বৈশ্বিক বাজারের আকার বর্তমানে যেখানে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের, সেখানে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এখনো ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যা বিশ্ববাজারের মাত্র ০.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেশ থেকে প্রকৌশল খাতের রপ্তানি মূলত তিন ভাগে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেল ও ধাতব সামগ্রী; যেমন আয়রন-স্টিল, তামার তার, স্টেইনলেস স্টিল ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। এই পণ্যগুলো এখন ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৪০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ আজকের পত্রিকাকে জানান, যদি খাতটিতে নীতিগত সহায়তা ও সমন্বিত বিনিয়োগ আসে, তাহলে আগামী সাত বছরের মধ্যে এই বাজার ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে।

মন্দার মধ্যেও গতি

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এতে শিল্পকারখানার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণের চাহিদা আবার বেড়েছে। এই প্রবাহে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরাও নতুন অর্ডার ও স্থগিত থাকা পুরোনো অর্ডারগুলো একসঙ্গে পাচ্ছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল পণ্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫৩.৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আয় ছিল ৪৮.৬৭ কোটি ডলার। এই বৃদ্ধির ধারাই চলতি অর্থবছরে আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘গত কয়েক মাসে যে রপ্তানি বেড়েছে, তার পেছনে অনেক পুরোনো অর্ডারের ডেলিভারি রয়েছে। আমাদের টেস্টিং ল্যাব না থাকা, স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে রপ্তানি বন্ধ থাকা—এসব বড় প্রতিবন্ধকতা। তবু এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তি কতটা।’

প্রকৌশল পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রবৃদ্ধি এসেছে বাইসাইকেল রপ্তানিতে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাইসাইকেল রপ্তানি বেড়েছে ৬৩ শতাংশ, আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি ডলারে, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ছিল ২ কোটি ৩৮ লাখ ডলার।

ইলেকট্রিক পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কম নয়; ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ ডলারে। এই দুটি উপখাতই এখন প্রকৌশল রপ্তানির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের মার্কেটিং ডিরেক্টর কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অনেক স্থিতিশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নতুন ক্রেতা পেয়েছি। আগের বাজারেও বিক্রি কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে রপ্তানিতে দৃশ্যমান গতি এসেছে।’

করোনা মহামারির সময় ইউরোপে ব্যক্তিগত পরিবহনের চাহিদা বাড়ায় বাইসাইকেল শিল্পে ব্যাপক উত্থান দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী অস্থিরতায় সেই গতি থেমে ছিল, কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন আবার সচল হচ্ছে, তখন বাংলাদেশি বাইসাইকেল আবার জায়গা করে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে।

তবু সীমাবদ্ধতাও কম নয়। টেস্টিং ও স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনের ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সরকারি নীতি সহায়তার অভাব খাতটির সম্ভাবনাকে বারবার আঘাত করেছে। আব্দুর রাজ্জাকের মতে, ‘আমাদের খাত এখনো ফরমাল ইকোনমিতে ঢুকতে পারেনি।’

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও

০৪ ডিসেম্বর ২০২৩

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সর্বশেষ কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো দাম কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেলের উদ্বৃত্ত এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা...

৯ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হওয়া’ সম্পদ উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ।

১২ ঘণ্টা আগে

২০২৫ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৭৬ কোটি ৩০ লাখ টাকার কর-পরবর্তী একত্র নিট মুনাফা অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। এই মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

১৩ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সর্বশেষ কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো দাম কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেলের উদ্বৃত্ত এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা—এই তিন কারণেই ২০২৫ ও ২০২৬ সালে পণ্যমূল্য গড়ে ৭ শতাংশ করে হ্রাস পাবে।

জ্বালানির দাম কমে আসায় বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, আবার চাল ও গমের দাম কমায় কিছু উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য আরও সাশ্রয়ী হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক এই পতনের পরও পণ্যমূল্য এখনো মহামারি-পূর্ব স্তরের চেয়ে অনেক বেশি। ২০২৫ ও ২০২৬ সালে দাম যথাক্রমে ২০১৯ সালের তুলনায় ২৩ শতাংশ ও ১৪ শতাংশ বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন অর্থনীতির সিনিয়র সহসভাপতি ইন্দরমিত গিল বলেন, পণ্যের বাজার বৈশ্বিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করছে। জ্বালানির দাম কমে আসায় ভোক্তা পর্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। তবে এই স্বস্তি স্থায়ী নয়। সরকারগুলোর এখনই এই সুযোগে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ঠিক করা, ব্যবসাবান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা উচিত।

২০২৫ সালে বৈশ্বিক তেল উদ্বৃত্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং ২০২৬ সালে এটি ২০২০ সালের সর্বশেষ উচ্চমাত্রার তুলনায় ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড যানবাহনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তেলের চাহিদা ধীরে বাড়ছে, পাশাপাশি চীনে তেল ব্যবহারের স্থবিরতাও এর প্রভাব ফেলছে।

ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় দাম ২০২৫ সালে ব্যারেলপ্রতি ৬৮ ডলার থেকে কমে ২০২৬ সালে ৬০ ডলারে নামবে, যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সামগ্রিকভাবে জ্বালানির দাম ২০২৫ সালে ১২ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে আরও ১০ শতাংশ কমবে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের দামও কমছে। ২০২৫ সালে ৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ হ্রাসের পূর্বাভাস রয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের কারণে ২০২৫ সালে সয়াবিনের দাম কমছে, যদিও আগামী দুই বছরে তা স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে কফি ও কোকোর দাম ২০২৬ সালে হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সার বা সারজাত পণ্যের দাম ২০২৫ সালে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও ২০২৬ সালে তা ৫ শতাংশ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি কৃষকদের মুনাফা আরও কমিয়ে দিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ফসল উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ বাড়াতে পারে।

নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান স্বর্ণ ক্রয়ের ফলে ২০২৫ সালে মূল্যবান ধাতুগুলোর দাম ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। স্বর্ণের দাম ২০২৫ সালে ৪২ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং ২০২৬ সালে আরও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে স্বর্ণের দাম ২০১৫-২০১৯ সালের গড় মূল্যের প্রায় দ্বিগুণে পৌঁছাবে। রুপার দামও ২০২৫ সালে গড়ে ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২৬ সালে আরও ৮ শতাংশ বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তবে প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক টানাপোড়েন ও নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে স্থবির থাকলে পণ্যমূল্য পূর্বাভাসের চেয়ে আরও নিচে নামতে পারে।

ওপেক প্লাস দেশগুলোর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি তেল উৎপাদন হলে তেলের উদ্বৃত্ত আরও বাড়তে পারে, যা জ্বালানির দামের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি দ্রুত বৃদ্ধি পেলে তেলের চাহিদা আরও কমবে।

অন্যদিকে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাত তেলের দাম বাড়াতে পারে এবং স্বর্ণ ও রুপার মতো নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা বাড়াবে। তেলের ক্ষেত্রে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলে দাম পূর্বাভাসের তুলনায় আরও বাড়তে পারে।

একই সঙ্গে প্রবল লা নিনিয়া চক্রের কারণে চরম আবহাওয়া কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে এবং গরম-ঠান্ডা সামলাতে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়াতে পারে; যা খাদ্য ও জ্বালানির দামে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত সম্প্রসারণ এবং ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শক্তি ও বেস মেটাল যেমন অ্যালুমিনিয়াম ও তামার দামও বাড়তে পারে, যেগুলো এআই অবকাঠামোর জন্য অত্যাবশ্যক।

বিশ্বব্যাংকের ডেপুটি চিফ ইকোনমিস্ট ও প্রসপেক্টস গ্রুপের পরিচালক আয়হান কোসে বলেন, তেলের দাম কমে যাওয়া উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর জন্য এক সময়োপযোগী সুযোগ; যাতে তারা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমুখী রাজস্ব সংস্কার করতে পারে। ব্যয়বহুল জ্বালানি ভর্তুকি ধীরে ধীরে বন্ধ করলে অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তৈরি হবে; যা দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বাড়াবে।

প্রতিবেদনের বিশেষ আলোচ্য অংশে আন্তর্জাতিক পণ্য চুক্তির ইতিহাস বর্তমান অস্থির পণ্য মার্কেটের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, অতীতে মজুত নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন কোটার সীমা এবং বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার মতো উদ্যোগগুলো স্বল্প মেয়াদে কিছু পণ্যের দাম স্থিতিশীল করলেও টেকসই ফলাফল খুব কমই এনেছিল। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক পণ্য চুক্তি, অর্থাৎ ওপেক, উচ্চমূল্যের সময় বাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বারবার সংগ্রাম করেছে; কারণ, দাম বাড়লে নতুন প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করে।

প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, দেশগুলো যেন মূল্য নিয়ন্ত্রণের বদলে উৎপাদন বৈচিত্র্য, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ, তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা গড়ে তোলে।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সর্বশেষ কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো দাম কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেলের উদ্বৃত্ত এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা—এই তিন কারণেই ২০২৫ ও ২০২৬ সালে পণ্যমূল্য গড়ে ৭ শতাংশ করে হ্রাস পাবে।

জ্বালানির দাম কমে আসায় বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, আবার চাল ও গমের দাম কমায় কিছু উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য আরও সাশ্রয়ী হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক এই পতনের পরও পণ্যমূল্য এখনো মহামারি-পূর্ব স্তরের চেয়ে অনেক বেশি। ২০২৫ ও ২০২৬ সালে দাম যথাক্রমে ২০১৯ সালের তুলনায় ২৩ শতাংশ ও ১৪ শতাংশ বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন অর্থনীতির সিনিয়র সহসভাপতি ইন্দরমিত গিল বলেন, পণ্যের বাজার বৈশ্বিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করছে। জ্বালানির দাম কমে আসায় ভোক্তা পর্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। তবে এই স্বস্তি স্থায়ী নয়। সরকারগুলোর এখনই এই সুযোগে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ঠিক করা, ব্যবসাবান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা উচিত।

২০২৫ সালে বৈশ্বিক তেল উদ্বৃত্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং ২০২৬ সালে এটি ২০২০ সালের সর্বশেষ উচ্চমাত্রার তুলনায় ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড যানবাহনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তেলের চাহিদা ধীরে বাড়ছে, পাশাপাশি চীনে তেল ব্যবহারের স্থবিরতাও এর প্রভাব ফেলছে।

ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় দাম ২০২৫ সালে ব্যারেলপ্রতি ৬৮ ডলার থেকে কমে ২০২৬ সালে ৬০ ডলারে নামবে, যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সামগ্রিকভাবে জ্বালানির দাম ২০২৫ সালে ১২ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে আরও ১০ শতাংশ কমবে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের দামও কমছে। ২০২৫ সালে ৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ হ্রাসের পূর্বাভাস রয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের কারণে ২০২৫ সালে সয়াবিনের দাম কমছে, যদিও আগামী দুই বছরে তা স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে কফি ও কোকোর দাম ২০২৬ সালে হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সার বা সারজাত পণ্যের দাম ২০২৫ সালে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও ২০২৬ সালে তা ৫ শতাংশ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি কৃষকদের মুনাফা আরও কমিয়ে দিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ফসল উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ বাড়াতে পারে।

নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান স্বর্ণ ক্রয়ের ফলে ২০২৫ সালে মূল্যবান ধাতুগুলোর দাম ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। স্বর্ণের দাম ২০২৫ সালে ৪২ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং ২০২৬ সালে আরও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে স্বর্ণের দাম ২০১৫-২০১৯ সালের গড় মূল্যের প্রায় দ্বিগুণে পৌঁছাবে। রুপার দামও ২০২৫ সালে গড়ে ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২৬ সালে আরও ৮ শতাংশ বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তবে প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক টানাপোড়েন ও নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে স্থবির থাকলে পণ্যমূল্য পূর্বাভাসের চেয়ে আরও নিচে নামতে পারে।

ওপেক প্লাস দেশগুলোর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি তেল উৎপাদন হলে তেলের উদ্বৃত্ত আরও বাড়তে পারে, যা জ্বালানির দামের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি দ্রুত বৃদ্ধি পেলে তেলের চাহিদা আরও কমবে।

অন্যদিকে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাত তেলের দাম বাড়াতে পারে এবং স্বর্ণ ও রুপার মতো নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা বাড়াবে। তেলের ক্ষেত্রে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলে দাম পূর্বাভাসের তুলনায় আরও বাড়তে পারে।

একই সঙ্গে প্রবল লা নিনিয়া চক্রের কারণে চরম আবহাওয়া কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে এবং গরম-ঠান্ডা সামলাতে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়াতে পারে; যা খাদ্য ও জ্বালানির দামে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত সম্প্রসারণ এবং ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শক্তি ও বেস মেটাল যেমন অ্যালুমিনিয়াম ও তামার দামও বাড়তে পারে, যেগুলো এআই অবকাঠামোর জন্য অত্যাবশ্যক।

বিশ্বব্যাংকের ডেপুটি চিফ ইকোনমিস্ট ও প্রসপেক্টস গ্রুপের পরিচালক আয়হান কোসে বলেন, তেলের দাম কমে যাওয়া উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর জন্য এক সময়োপযোগী সুযোগ; যাতে তারা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমুখী রাজস্ব সংস্কার করতে পারে। ব্যয়বহুল জ্বালানি ভর্তুকি ধীরে ধীরে বন্ধ করলে অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তৈরি হবে; যা দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বাড়াবে।

প্রতিবেদনের বিশেষ আলোচ্য অংশে আন্তর্জাতিক পণ্য চুক্তির ইতিহাস বর্তমান অস্থির পণ্য মার্কেটের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, অতীতে মজুত নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন কোটার সীমা এবং বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার মতো উদ্যোগগুলো স্বল্প মেয়াদে কিছু পণ্যের দাম স্থিতিশীল করলেও টেকসই ফলাফল খুব কমই এনেছিল। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক পণ্য চুক্তি, অর্থাৎ ওপেক, উচ্চমূল্যের সময় বাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বারবার সংগ্রাম করেছে; কারণ, দাম বাড়লে নতুন প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করে।

প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, দেশগুলো যেন মূল্য নিয়ন্ত্রণের বদলে উৎপাদন বৈচিত্র্য, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ, তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা গড়ে তোলে।

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও

০৪ ডিসেম্বর ২০২৩

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৮ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হওয়া’ সম্পদ উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ।

১২ ঘণ্টা আগে

২০২৫ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৭৬ কোটি ৩০ লাখ টাকার কর-পরবর্তী একত্র নিট মুনাফা অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। এই মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

১৩ ঘণ্টা আগেফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হওয়া’ সম্পদ উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ।

এই শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাঈফুল আলম (এস আলম) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পক্ষে বিশ্বব্যাংকের সালিসি ট্রাইব্যুনাল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটে (আইসিএসআইডি) সালিসি দাবিটি তুলেছেন কুইন ইম্যানুয়েল আর্কহার্ট অ্যান্ড সুলিভান নামের আইনি পরামর্শক সংস্থা। দাবির নথির বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এস আলম পরিবারে দাবি, ‘নির্বিচারে সম্পদ জব্দ, বাজেয়াপ্ত এবং কোম্পানির মূল্য ধ্বংসে’ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের ‘লক্ষ্যভিত্তিক অভিযানের’ শিকার হয়েছে তাঁরা। খাদ্য, নির্মাণ, পোশাক ও ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতে বড় বিনিয়োগ আছে এস আলমের।

এস আলমের এই সালিসি মামলাকে বিদেশ থেকে পাচারের টাকা ফেরত আনতে ইউনূস সরকারের প্রচেষ্টার ওপর এক বড় ধাক্কা হিসেবে উল্লেখ করেছে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস। গত ডিসেম্বর প্রকাশিত অন্তর্বর্তী সরকারের একটি অর্থনৈতিক শ্বেতপত্রে এই পাচারের মোট পরিমাণ আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাচার অর্থ উদ্ধারে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রধান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ. মনসুর অভিযোগ করেছেন, প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছে এস আলম পরিবার। ‘কোনো ভিত্তি নেই’ বলে এ অভিযোগ বরাবর খারিজ করে আসছে এস আলম গ্রুপ।

এস আলম পরিবারের আইনজীবীরা গত ডিসেম্বরেই ইউনূস সরকারকে সতর্ক করে বলেন, যদি ছয় মাসের মধ্যে এই বিরোধ নিষ্পত্তি না হয়, তবে তাঁরা সালিসি মামলা করবেন।

কুইন ইম্যানুয়েল আর্কহার্ট অ্যান্ড সুলিভান অভিযোগ করেছে, অন্তর্বর্তী সরকার এস আলম পরিবারের ব্যাংক হিসাব ও সম্পদ জব্দ করেছে, তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে ‘ভিত্তিহীন তদন্ত’ চালিয়েছে এবং পরিবারটির বিরুদ্ধে ‘উসকানিমূলক অপপ্রচার’ চালাচ্ছে।

সালিসি আবেদনে বলা হয়, এর ফলে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে এস আলম গ্রুপের। তবে ক্ষতিপূরণের দাবিতে নির্দিষ্ট অঙ্ক উল্লেখ করা হয়নি।

এস আলমের সালিসি আবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, ‘যখন আমাদের কাছে এটি পৌঁছাবে, আমরা যথাযথভাবে জবাব দেব।’

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ও এ বিষয়ে মন্তব্য দিতে রাজি হয়নি।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের হাতে আসা আইনি নথিতে উল্লেখ করা হয়, সালিসি মামলাটি বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ২০০৪ সালের দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় করা হয়েছে। এস আলম পরিবারের সদস্যরা ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নেন এবং ২০২০ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন।

এস আলম পরিবার এর আগেও দাবি করেছে, তাঁরা যেহেতু সিঙ্গাপুরের নাগরিক, তাই বাংলাদেশের ১৯৮০ সালের বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আইনে প্রদত্ত সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য।

আইএমএফের সাবেক কর্মকর্তা আহসান এইচ মনসুর এর আগে অভিযোগ করেছিলেন, এস আলম পরিবার এবং তাদের সহযোগীরা সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় জোরপূর্বক ব্যাংক দখল করে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থ পাচার করেছে।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, এস আলম ও তাঁদের সহযোগীরা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ছয়টি ব্যাংকে ঋণ ও অতিমূল্যায়িত আমদানি চালানের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে।

মনসুর আরও বলেন, ‘তাঁরা কি পরিমাণ সম্পদ পাচার করেছে, আমরা তার অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি। এখন আমরা তাঁদের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে কাজ করছি, যেগুলোর নিট সম্পদের পরিমাণ ঋণাত্মক এবং সরকারকেই সেগুলো উদ্ধার করতে হচ্ছে।’

অন্যদিকে, সালিসি মামলায় আলম পরিবার বলেছে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি।

চলতি বছরের শুরুর দিকে মনসুর বলেছিলেন, যাঁরা দেশের অর্থ পাচার করেছেন বলে অভিযোগ আছে, তাঁদের সঙ্গে সালিসে নিষ্পত্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হওয়া’ সম্পদ উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ।

এই শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাঈফুল আলম (এস আলম) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পক্ষে বিশ্বব্যাংকের সালিসি ট্রাইব্যুনাল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটে (আইসিএসআইডি) সালিসি দাবিটি তুলেছেন কুইন ইম্যানুয়েল আর্কহার্ট অ্যান্ড সুলিভান নামের আইনি পরামর্শক সংস্থা। দাবির নথির বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এস আলম পরিবারে দাবি, ‘নির্বিচারে সম্পদ জব্দ, বাজেয়াপ্ত এবং কোম্পানির মূল্য ধ্বংসে’ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের ‘লক্ষ্যভিত্তিক অভিযানের’ শিকার হয়েছে তাঁরা। খাদ্য, নির্মাণ, পোশাক ও ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতে বড় বিনিয়োগ আছে এস আলমের।

এস আলমের এই সালিসি মামলাকে বিদেশ থেকে পাচারের টাকা ফেরত আনতে ইউনূস সরকারের প্রচেষ্টার ওপর এক বড় ধাক্কা হিসেবে উল্লেখ করেছে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস। গত ডিসেম্বর প্রকাশিত অন্তর্বর্তী সরকারের একটি অর্থনৈতিক শ্বেতপত্রে এই পাচারের মোট পরিমাণ আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাচার অর্থ উদ্ধারে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রধান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ. মনসুর অভিযোগ করেছেন, প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছে এস আলম পরিবার। ‘কোনো ভিত্তি নেই’ বলে এ অভিযোগ বরাবর খারিজ করে আসছে এস আলম গ্রুপ।

এস আলম পরিবারের আইনজীবীরা গত ডিসেম্বরেই ইউনূস সরকারকে সতর্ক করে বলেন, যদি ছয় মাসের মধ্যে এই বিরোধ নিষ্পত্তি না হয়, তবে তাঁরা সালিসি মামলা করবেন।

কুইন ইম্যানুয়েল আর্কহার্ট অ্যান্ড সুলিভান অভিযোগ করেছে, অন্তর্বর্তী সরকার এস আলম পরিবারের ব্যাংক হিসাব ও সম্পদ জব্দ করেছে, তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে ‘ভিত্তিহীন তদন্ত’ চালিয়েছে এবং পরিবারটির বিরুদ্ধে ‘উসকানিমূলক অপপ্রচার’ চালাচ্ছে।

সালিসি আবেদনে বলা হয়, এর ফলে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে এস আলম গ্রুপের। তবে ক্ষতিপূরণের দাবিতে নির্দিষ্ট অঙ্ক উল্লেখ করা হয়নি।

এস আলমের সালিসি আবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, ‘যখন আমাদের কাছে এটি পৌঁছাবে, আমরা যথাযথভাবে জবাব দেব।’

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ও এ বিষয়ে মন্তব্য দিতে রাজি হয়নি।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের হাতে আসা আইনি নথিতে উল্লেখ করা হয়, সালিসি মামলাটি বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ২০০৪ সালের দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় করা হয়েছে। এস আলম পরিবারের সদস্যরা ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নেন এবং ২০২০ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন।

এস আলম পরিবার এর আগেও দাবি করেছে, তাঁরা যেহেতু সিঙ্গাপুরের নাগরিক, তাই বাংলাদেশের ১৯৮০ সালের বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আইনে প্রদত্ত সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য।

আইএমএফের সাবেক কর্মকর্তা আহসান এইচ মনসুর এর আগে অভিযোগ করেছিলেন, এস আলম পরিবার এবং তাদের সহযোগীরা সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় জোরপূর্বক ব্যাংক দখল করে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থ পাচার করেছে।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, এস আলম ও তাঁদের সহযোগীরা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ছয়টি ব্যাংকে ঋণ ও অতিমূল্যায়িত আমদানি চালানের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে।

মনসুর আরও বলেন, ‘তাঁরা কি পরিমাণ সম্পদ পাচার করেছে, আমরা তার অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি। এখন আমরা তাঁদের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে কাজ করছি, যেগুলোর নিট সম্পদের পরিমাণ ঋণাত্মক এবং সরকারকেই সেগুলো উদ্ধার করতে হচ্ছে।’

অন্যদিকে, সালিসি মামলায় আলম পরিবার বলেছে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি।

চলতি বছরের শুরুর দিকে মনসুর বলেছিলেন, যাঁরা দেশের অর্থ পাচার করেছেন বলে অভিযোগ আছে, তাঁদের সঙ্গে সালিসে নিষ্পত্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও

০৪ ডিসেম্বর ২০২৩

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৮ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সর্বশেষ কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো দাম কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেলের উদ্বৃত্ত এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা...

৯ ঘণ্টা আগে

২০২৫ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৭৬ কোটি ৩০ লাখ টাকার কর-পরবর্তী একত্র নিট মুনাফা অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। এই মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

১৩ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

২০২৫ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৭৬ কোটি ৩০ লাখ টাকার কর-পরবর্তী একত্র নিট মুনাফা অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। এই মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-২০২৫ প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির একত্র মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেড়ে ৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.০৪ টাকায়। ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে যা ছিল ২.৮৭ টাকা। একক (স্ট্যান্ডালোন) কর-পরবর্তী নিট মুনাফার পরিমাণ ১৩৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেড়েছে।

একক মেয়াদি আমানতের (টার্ম ডিপোজিট) পরিমাণ ২০২৪ সালের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৪০৭ কোটি টাকায়। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ পোর্টফোলিওর আকার ১২ হাজার ১৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, আইডিএলসি ফাইন্যান্স মূলত দক্ষ মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর ব্যবসায়িক পদক্ষেপের জের ধরে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটির একত্র রিটার্ন অন ইক্যুইটি (বার্ষিকীকৃত) বেড়ে ১১.৩৯ শতাংশ হয়েছে, যা গত বছর ছিল ৮.৬৫ শতাংশ। একইভাবে একত্র রিটার্ন অন অ্যাসেটস গত বছরের ১.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১.৪৮ শতাংশ।

মন্দ ঋণের অনুপাত ৪.৭১ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, যা শুধু গত বছরের একই সময়ের (৪.৯৮ শতাংশ) মন্দ ঋণ অনুপাতের চেয়ে কম নয়, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাতের গড় অনুপাতের তুলনায়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। একক প্রভিশন কভারেজ অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১০১.৭৫ শতাংশ, যা প্রতিষ্ঠানটির সতর্ক ও দক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটায়।

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম জামাল উদ্দিন বলেন, ‘আইডিএলসির সাফল্যের মূল সূত্র আমাদের অনন্য ব্যবসায়িক মডেল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের কঠিন শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা। দীর্ঘ মেয়াদে গ্রাহককেন্দ্রিক সমাধান তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে আইডিএলসি। আর্থিক লাভজনকতার নিশ্চয়তা এবং দায়িত্বশীল প্রশাসনিক পরিচালনা—এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।’

রাজধানীর গুলশানে আইডিএলসি করপোরেট হেড অফিসে অনুষ্ঠিত আইডিএলসির পরিচালনা পর্ষদের ৩৫৭তম সভায় ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হয়।

২০২৫ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৭৬ কোটি ৩০ লাখ টাকার কর-পরবর্তী একত্র নিট মুনাফা অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। এই মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-২০২৫ প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির একত্র মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেড়ে ৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.০৪ টাকায়। ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে যা ছিল ২.৮৭ টাকা। একক (স্ট্যান্ডালোন) কর-পরবর্তী নিট মুনাফার পরিমাণ ১৩৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেড়েছে।

একক মেয়াদি আমানতের (টার্ম ডিপোজিট) পরিমাণ ২০২৪ সালের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৪০৭ কোটি টাকায়। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ পোর্টফোলিওর আকার ১২ হাজার ১৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, আইডিএলসি ফাইন্যান্স মূলত দক্ষ মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর ব্যবসায়িক পদক্ষেপের জের ধরে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটির একত্র রিটার্ন অন ইক্যুইটি (বার্ষিকীকৃত) বেড়ে ১১.৩৯ শতাংশ হয়েছে, যা গত বছর ছিল ৮.৬৫ শতাংশ। একইভাবে একত্র রিটার্ন অন অ্যাসেটস গত বছরের ১.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১.৪৮ শতাংশ।

মন্দ ঋণের অনুপাত ৪.৭১ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, যা শুধু গত বছরের একই সময়ের (৪.৯৮ শতাংশ) মন্দ ঋণ অনুপাতের চেয়ে কম নয়, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাতের গড় অনুপাতের তুলনায়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। একক প্রভিশন কভারেজ অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১০১.৭৫ শতাংশ, যা প্রতিষ্ঠানটির সতর্ক ও দক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটায়।

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম জামাল উদ্দিন বলেন, ‘আইডিএলসির সাফল্যের মূল সূত্র আমাদের অনন্য ব্যবসায়িক মডেল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের কঠিন শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা। দীর্ঘ মেয়াদে গ্রাহককেন্দ্রিক সমাধান তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে আইডিএলসি। আর্থিক লাভজনকতার নিশ্চয়তা এবং দায়িত্বশীল প্রশাসনিক পরিচালনা—এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।’

রাজধানীর গুলশানে আইডিএলসি করপোরেট হেড অফিসে অনুষ্ঠিত আইডিএলসির পরিচালনা পর্ষদের ৩৫৭তম সভায় ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হয়।

করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোল। অর্থনীতির না শুকানো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় দেয় এই যুদ্ধ, যার প্রভাবে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। এতে টান পড়ে ডলারে। সেই যে ডলার-সংকটের শুরু, তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। তীব্র ডলার-সংকটে কমাতে হয়েছে আমদানি, যার প্রভাবে রপ্তানিতেও

০৪ ডিসেম্বর ২০২৩

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৮ ঘণ্টা আগে

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সর্বশেষ কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো দাম কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেলের উদ্বৃত্ত এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা...

৯ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হওয়া’ সম্পদ উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে ‘শত শত কোটি ডলারের’ ক্ষতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ।

১২ ঘণ্টা আগে