সম্পাদকীয়

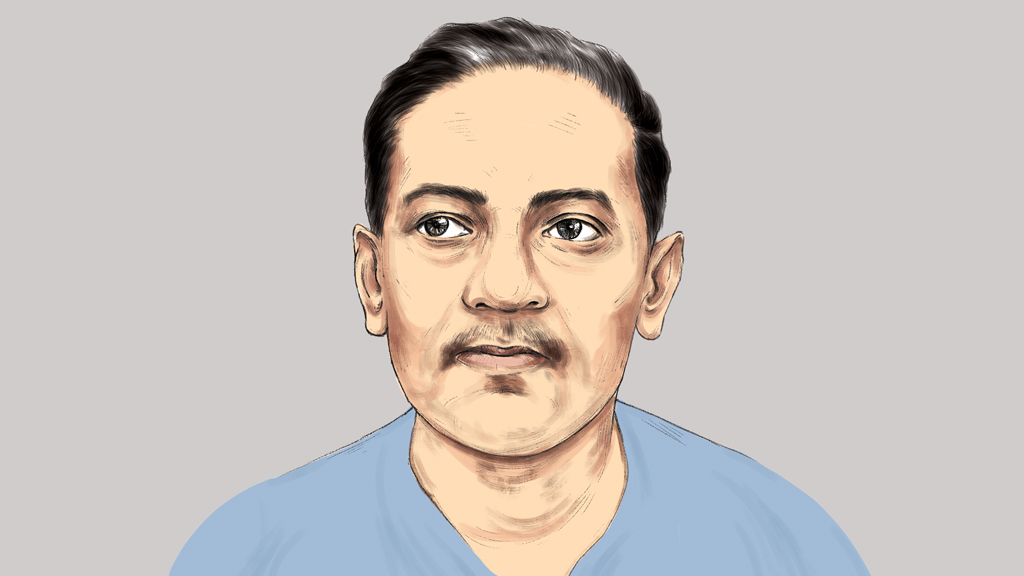

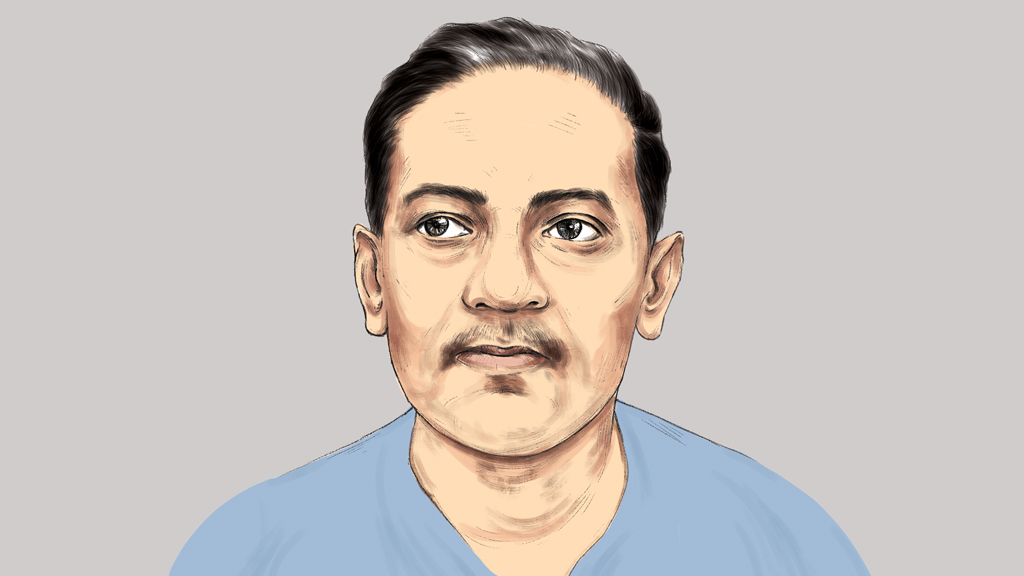

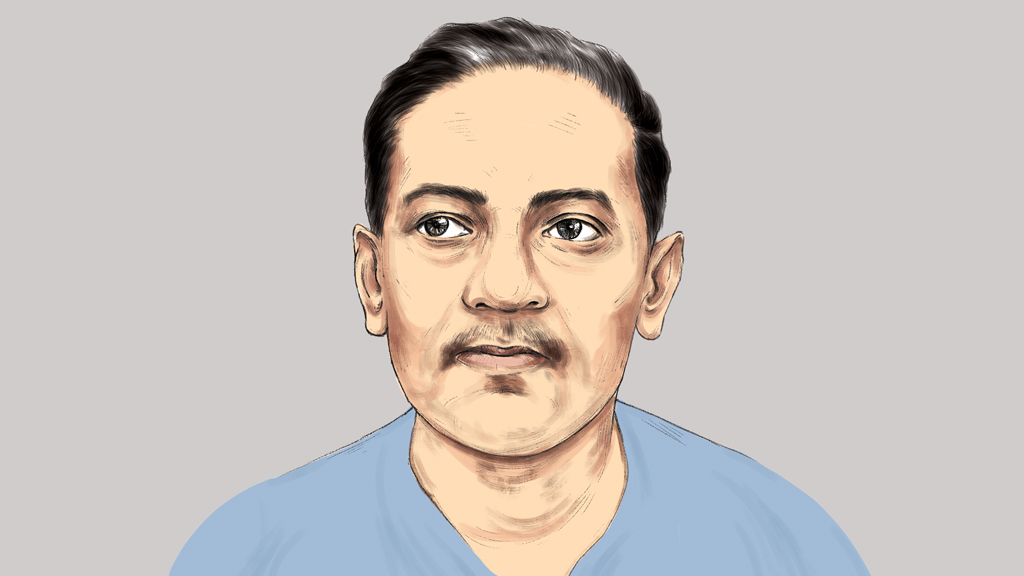

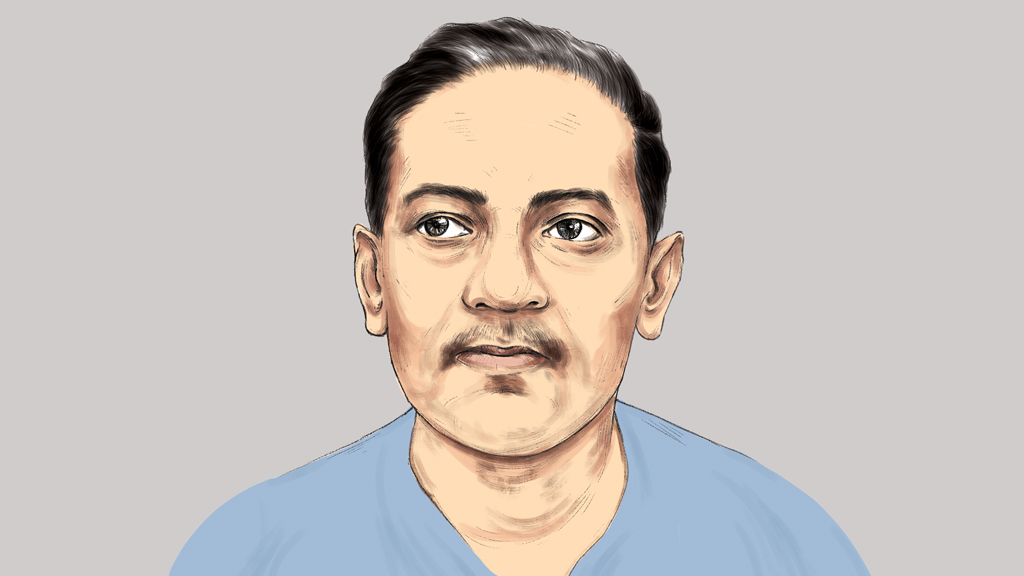

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বুদ্ধদেব, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। শুধু বুদ্ধদেব কেন, কেউ একজন ব্যক্তিগত জীবনানন্দকে খুঁজে পেয়েছেন—এমন প্রমাণ নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনো কবি আড্ডায় দেখা হয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি তা এড়িয়ে চলতেন। তখনকার বিখ্যাত কল্লোল বা পরিচয় অফিসে তিনি আড্ডা দিচ্ছেন, এমন দৃশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। কবিতা ছাড়া জীবনানন্দের যেন নিজেকে প্রকাশ করার আর কোনো পথ ছিল না। ফলে কবিতা দিয়েই নিজেকে চেনাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে কারও সঙ্গ তিনি উপভোগ করছেন, এমনটা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে।

চেহারা কিংবা চালচলনে তাঁকে ‘কাব্যিক’ অথবা ‘খেয়ালি’ বলা যেত না। চুলের ছাঁট যেকোনো অফিস-বাবুর মতোই, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কথা বলেন কাটা কাটা। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন না। থেমে যান। জীবনানন্দের মধ্যে দুই হাত ছড়িয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠার একটা ধরন লক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সেটা ঘটে হঠাৎ তাঁকে কৌতুকরস গ্রাস করলে।

এক সন্ধ্যায় অচিন্তকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে হানা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁকে নিয়ে বের হতে চাইছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁদের সঙ্গে বের হননি। আরও মজার ব্যাপার আছে। একবার বউবাজারের মোড়ে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় কল্লোল দলের অনেকে দল বেঁধে যাচ্ছেন খেতে। পথে দেখা জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে। চমকে দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলেছিল কল্লোলের দল। জীবনানন্দ সম্ভবত বিব্রত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের গন্তব্যও ইন্দো-বর্মা। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণতি হওয়ার কথা এমন: জীবনানন্দ ভিড়ে গেলেন কল্লোল দলের সঙ্গে। কিন্তু আদতে কী ঘটেছিল? আদতে একই সঙ্গে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় পৌঁছানো হলো, কিন্তু জীবনানন্দ বসলেন আলাদা টেবিলে। এবং খাওয়ার পর একাই বেরিয়ে গেলেন।

সূত্র: বুদ্ধদেব বসু, আত্মজৈবনিক, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বুদ্ধদেব, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। শুধু বুদ্ধদেব কেন, কেউ একজন ব্যক্তিগত জীবনানন্দকে খুঁজে পেয়েছেন—এমন প্রমাণ নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনো কবি আড্ডায় দেখা হয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি তা এড়িয়ে চলতেন। তখনকার বিখ্যাত কল্লোল বা পরিচয় অফিসে তিনি আড্ডা দিচ্ছেন, এমন দৃশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। কবিতা ছাড়া জীবনানন্দের যেন নিজেকে প্রকাশ করার আর কোনো পথ ছিল না। ফলে কবিতা দিয়েই নিজেকে চেনাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে কারও সঙ্গ তিনি উপভোগ করছেন, এমনটা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে।

চেহারা কিংবা চালচলনে তাঁকে ‘কাব্যিক’ অথবা ‘খেয়ালি’ বলা যেত না। চুলের ছাঁট যেকোনো অফিস-বাবুর মতোই, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কথা বলেন কাটা কাটা। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন না। থেমে যান। জীবনানন্দের মধ্যে দুই হাত ছড়িয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠার একটা ধরন লক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সেটা ঘটে হঠাৎ তাঁকে কৌতুকরস গ্রাস করলে।

এক সন্ধ্যায় অচিন্তকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে হানা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁকে নিয়ে বের হতে চাইছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁদের সঙ্গে বের হননি। আরও মজার ব্যাপার আছে। একবার বউবাজারের মোড়ে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় কল্লোল দলের অনেকে দল বেঁধে যাচ্ছেন খেতে। পথে দেখা জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে। চমকে দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলেছিল কল্লোলের দল। জীবনানন্দ সম্ভবত বিব্রত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের গন্তব্যও ইন্দো-বর্মা। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণতি হওয়ার কথা এমন: জীবনানন্দ ভিড়ে গেলেন কল্লোল দলের সঙ্গে। কিন্তু আদতে কী ঘটেছিল? আদতে একই সঙ্গে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় পৌঁছানো হলো, কিন্তু জীবনানন্দ বসলেন আলাদা টেবিলে। এবং খাওয়ার পর একাই বেরিয়ে গেলেন।

সূত্র: বুদ্ধদেব বসু, আত্মজৈবনিক, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯

সম্পাদকীয়

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বুদ্ধদেব, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। শুধু বুদ্ধদেব কেন, কেউ একজন ব্যক্তিগত জীবনানন্দকে খুঁজে পেয়েছেন—এমন প্রমাণ নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনো কবি আড্ডায় দেখা হয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি তা এড়িয়ে চলতেন। তখনকার বিখ্যাত কল্লোল বা পরিচয় অফিসে তিনি আড্ডা দিচ্ছেন, এমন দৃশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। কবিতা ছাড়া জীবনানন্দের যেন নিজেকে প্রকাশ করার আর কোনো পথ ছিল না। ফলে কবিতা দিয়েই নিজেকে চেনাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে কারও সঙ্গ তিনি উপভোগ করছেন, এমনটা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে।

চেহারা কিংবা চালচলনে তাঁকে ‘কাব্যিক’ অথবা ‘খেয়ালি’ বলা যেত না। চুলের ছাঁট যেকোনো অফিস-বাবুর মতোই, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কথা বলেন কাটা কাটা। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন না। থেমে যান। জীবনানন্দের মধ্যে দুই হাত ছড়িয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠার একটা ধরন লক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সেটা ঘটে হঠাৎ তাঁকে কৌতুকরস গ্রাস করলে।

এক সন্ধ্যায় অচিন্তকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে হানা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁকে নিয়ে বের হতে চাইছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁদের সঙ্গে বের হননি। আরও মজার ব্যাপার আছে। একবার বউবাজারের মোড়ে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় কল্লোল দলের অনেকে দল বেঁধে যাচ্ছেন খেতে। পথে দেখা জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে। চমকে দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলেছিল কল্লোলের দল। জীবনানন্দ সম্ভবত বিব্রত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের গন্তব্যও ইন্দো-বর্মা। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণতি হওয়ার কথা এমন: জীবনানন্দ ভিড়ে গেলেন কল্লোল দলের সঙ্গে। কিন্তু আদতে কী ঘটেছিল? আদতে একই সঙ্গে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় পৌঁছানো হলো, কিন্তু জীবনানন্দ বসলেন আলাদা টেবিলে। এবং খাওয়ার পর একাই বেরিয়ে গেলেন।

সূত্র: বুদ্ধদেব বসু, আত্মজৈবনিক, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বুদ্ধদেব, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। শুধু বুদ্ধদেব কেন, কেউ একজন ব্যক্তিগত জীবনানন্দকে খুঁজে পেয়েছেন—এমন প্রমাণ নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনো কবি আড্ডায় দেখা হয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি তা এড়িয়ে চলতেন। তখনকার বিখ্যাত কল্লোল বা পরিচয় অফিসে তিনি আড্ডা দিচ্ছেন, এমন দৃশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। কবিতা ছাড়া জীবনানন্দের যেন নিজেকে প্রকাশ করার আর কোনো পথ ছিল না। ফলে কবিতা দিয়েই নিজেকে চেনাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে কারও সঙ্গ তিনি উপভোগ করছেন, এমনটা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে।

চেহারা কিংবা চালচলনে তাঁকে ‘কাব্যিক’ অথবা ‘খেয়ালি’ বলা যেত না। চুলের ছাঁট যেকোনো অফিস-বাবুর মতোই, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কথা বলেন কাটা কাটা। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন না। থেমে যান। জীবনানন্দের মধ্যে দুই হাত ছড়িয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠার একটা ধরন লক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সেটা ঘটে হঠাৎ তাঁকে কৌতুকরস গ্রাস করলে।

এক সন্ধ্যায় অচিন্তকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে হানা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁকে নিয়ে বের হতে চাইছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁদের সঙ্গে বের হননি। আরও মজার ব্যাপার আছে। একবার বউবাজারের মোড়ে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় কল্লোল দলের অনেকে দল বেঁধে যাচ্ছেন খেতে। পথে দেখা জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে। চমকে দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলেছিল কল্লোলের দল। জীবনানন্দ সম্ভবত বিব্রত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের গন্তব্যও ইন্দো-বর্মা। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণতি হওয়ার কথা এমন: জীবনানন্দ ভিড়ে গেলেন কল্লোল দলের সঙ্গে। কিন্তু আদতে কী ঘটেছিল? আদতে একই সঙ্গে ইন্দো-বর্মা রেস্তোরাঁয় পৌঁছানো হলো, কিন্তু জীবনানন্দ বসলেন আলাদা টেবিলে। এবং খাওয়ার পর একাই বেরিয়ে গেলেন।

সূত্র: বুদ্ধদেব বসু, আত্মজৈবনিক, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।

১ দিন আগে

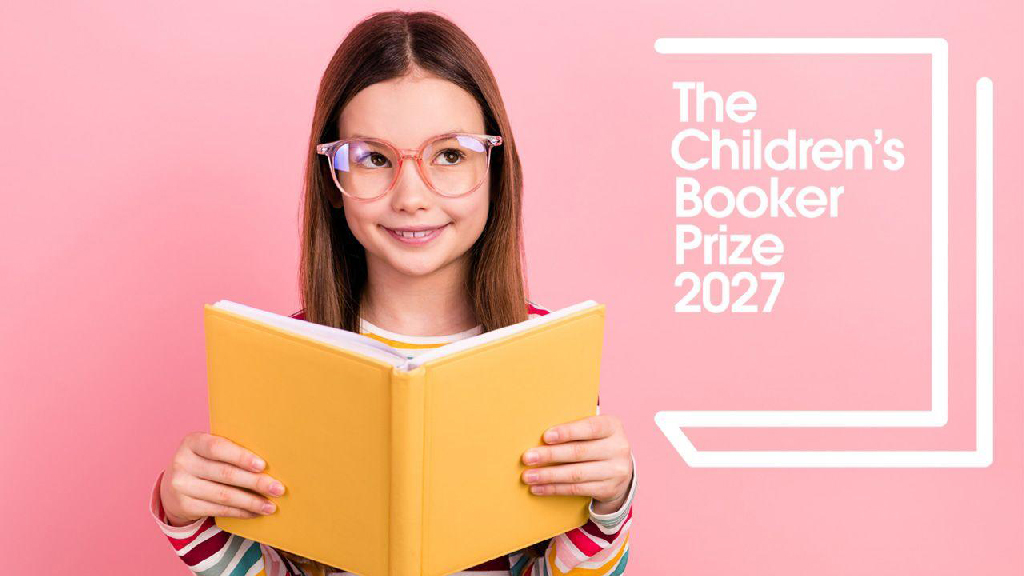

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া

১ দিন আগে

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...

২ দিন আগে

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে কিন্তু কখনো গহিন অরণ্যের আস্তানায় সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত হয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয়নি। তাঁর মাদক কারবারের আয় গোটা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখত। আর তাঁকে কখনো জেলে যাওয়ার চিন্তা করতে হয়নি। কারণ, মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর বেতনভুক্ত কর্মচারী!

তিনি আর কেউ নন, তিনি রানি ভিক্টোরিয়া। তাঁর হাতে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ড।

রানি ভিক্টোরিয়া শুধু সাম্রাজ্য পরিচালনাতেই মাদক ব্যবহার করেননি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের ভক্ত। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রিয় মাদক ছিল আফিম। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে আফিম সেবনের ফ্যাশনেবল উপায় ছিল—অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে লডেনাম আকারে পান করা। তীব্র ব্যথা বা অস্বস্তি দূর করতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এমনকি দাঁত ওঠার সময় শিশুদের জন্যও এটি সুপারিশ করতেন চিকিৎসকেরা। রানি ভিক্টোরিয়াও প্রতিদিন সকালে এক ঢোক লডেনাম পান করে দিন শুরু করতেন।

এ ছাড়া তিনি সেবন করতেন কোকেন। এটি তখন ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং বৈধ। দাঁতের ব্যথা উপশম এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য রানি কোকেন মিশ্রিত চুইংগাম ও ওয়াইন পছন্দ করতেন। প্রসবের সময় অসহনীয় যন্ত্রণা কমাতে তিনি সানন্দে ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতাটিকে ‘স্বর্গীয়’ বলে বর্ণনা করেছেন।

১৮৩৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসেন, উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বড় সংকটের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপে—ব্রিটিশরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণ চা আমদানি করত। এর ফলে ব্রিটেনের সব অর্থ চীনে চলে যাচ্ছিল। আর ওই সময় ব্রিটিশদের হাতে চীনে রপ্তানি করার মতো কিছু ছিল না। ব্রিটেন মরিয়া হয়ে এমন একটি পণ্যের সন্ধান করছিল, যা চীনের লোকেরা চাইবে।

এ সমস্যার সমাধান ছিল আফিম। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতে প্রচুর আফিম উৎপাদিত হতো। এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর ব্যথানাশক এবং মারাত্মকভাবে আসক্তি সৃষ্টিকারী। ফলে চীনের লোকেরা এর জন্য প্রচুর দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন শুরু হওয়ার পর, চীনে আফিমের চালান দ্রুত বাড়তে থাকে। আফিমের কল্যাণে রাতারাতি বাণিজ্য ভারসাম্য বদলে যায়। চীনই ব্রিটিশদের কাছে ঋণী হতে শুরু করে। মাদক কারবার থেকে আসা অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট বার্ষিক আয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশে দাঁড়ায়।

চীন সরকার মরিয়া হয়ে আফিমের প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে। চীনের সম্রাট এই কাজের জন্য প্রশাসক লিন জেক্সুকে নিয়োগ করেন। জেক্সু রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি চিঠি লিখে ব্রিটিশদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন—চীন যেখানে চা, রেশম ও মৃৎপাত্রের মতো উপকারী পণ্য পাঠাচ্ছে, সেখানে ব্রিটেন কেন তার বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষকে ক্ষতিকর মাদক পাঠাচ্ছে?

রানি সেই চিঠি পড়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে ১৮৩৯ সালের বসন্তে লিন জেক্সু ব্রিটিশ জাহাজ বহর আটক করেন এবং প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড আফিম দক্ষিণ চীন সাগরে ফেলে দেন।

মাত্র ২০ বছর বয়সী রানি ভিক্টোরিয়া এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। যেকোনো ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী কিশোরীর মতো তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিতই—তিনি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটিই ইতিহাসে প্রথম ‘আফিম যুদ্ধ’ নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ বাহিনী চীনা সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে এবং হাজার হাজার চীনা নাগরিককে হত্যা করে। সম্রাট বাধ্য হয়ে একটি অসম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে হংকংকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে হয়। চীনে আফিম ঢোকার জন্য আরও বন্দর খুলে দেওয়া হয় এবং চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকেরা আইনি সুরক্ষা পান।

এ ঘটনা বিশ্বজুড়ে চীন সাম্রাজ্যের অজেয় ভাবমূর্তি ভেঙে দেয়। এভাবেই একজন একগুঁয়ে কিশোরী রানি একটি প্রাচীন, মর্যাদাপূর্ণ সভ্যতাকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেন। এই নির্মম, নির্লজ্জ আত্মস্বার্থই রানি ভিক্টোরিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মাদক সম্রাট বানিয়ে তোলে!

তথ্যসূত্র: টাইম

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে কিন্তু কখনো গহিন অরণ্যের আস্তানায় সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত হয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয়নি। তাঁর মাদক কারবারের আয় গোটা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখত। আর তাঁকে কখনো জেলে যাওয়ার চিন্তা করতে হয়নি। কারণ, মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর বেতনভুক্ত কর্মচারী!

তিনি আর কেউ নন, তিনি রানি ভিক্টোরিয়া। তাঁর হাতে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ড।

রানি ভিক্টোরিয়া শুধু সাম্রাজ্য পরিচালনাতেই মাদক ব্যবহার করেননি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের ভক্ত। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রিয় মাদক ছিল আফিম। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে আফিম সেবনের ফ্যাশনেবল উপায় ছিল—অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে লডেনাম আকারে পান করা। তীব্র ব্যথা বা অস্বস্তি দূর করতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এমনকি দাঁত ওঠার সময় শিশুদের জন্যও এটি সুপারিশ করতেন চিকিৎসকেরা। রানি ভিক্টোরিয়াও প্রতিদিন সকালে এক ঢোক লডেনাম পান করে দিন শুরু করতেন।

এ ছাড়া তিনি সেবন করতেন কোকেন। এটি তখন ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং বৈধ। দাঁতের ব্যথা উপশম এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য রানি কোকেন মিশ্রিত চুইংগাম ও ওয়াইন পছন্দ করতেন। প্রসবের সময় অসহনীয় যন্ত্রণা কমাতে তিনি সানন্দে ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতাটিকে ‘স্বর্গীয়’ বলে বর্ণনা করেছেন।

১৮৩৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসেন, উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বড় সংকটের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপে—ব্রিটিশরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণ চা আমদানি করত। এর ফলে ব্রিটেনের সব অর্থ চীনে চলে যাচ্ছিল। আর ওই সময় ব্রিটিশদের হাতে চীনে রপ্তানি করার মতো কিছু ছিল না। ব্রিটেন মরিয়া হয়ে এমন একটি পণ্যের সন্ধান করছিল, যা চীনের লোকেরা চাইবে।

এ সমস্যার সমাধান ছিল আফিম। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতে প্রচুর আফিম উৎপাদিত হতো। এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর ব্যথানাশক এবং মারাত্মকভাবে আসক্তি সৃষ্টিকারী। ফলে চীনের লোকেরা এর জন্য প্রচুর দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন শুরু হওয়ার পর, চীনে আফিমের চালান দ্রুত বাড়তে থাকে। আফিমের কল্যাণে রাতারাতি বাণিজ্য ভারসাম্য বদলে যায়। চীনই ব্রিটিশদের কাছে ঋণী হতে শুরু করে। মাদক কারবার থেকে আসা অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট বার্ষিক আয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশে দাঁড়ায়।

চীন সরকার মরিয়া হয়ে আফিমের প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে। চীনের সম্রাট এই কাজের জন্য প্রশাসক লিন জেক্সুকে নিয়োগ করেন। জেক্সু রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি চিঠি লিখে ব্রিটিশদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন—চীন যেখানে চা, রেশম ও মৃৎপাত্রের মতো উপকারী পণ্য পাঠাচ্ছে, সেখানে ব্রিটেন কেন তার বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষকে ক্ষতিকর মাদক পাঠাচ্ছে?

রানি সেই চিঠি পড়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে ১৮৩৯ সালের বসন্তে লিন জেক্সু ব্রিটিশ জাহাজ বহর আটক করেন এবং প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড আফিম দক্ষিণ চীন সাগরে ফেলে দেন।

মাত্র ২০ বছর বয়সী রানি ভিক্টোরিয়া এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। যেকোনো ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী কিশোরীর মতো তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিতই—তিনি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটিই ইতিহাসে প্রথম ‘আফিম যুদ্ধ’ নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ বাহিনী চীনা সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে এবং হাজার হাজার চীনা নাগরিককে হত্যা করে। সম্রাট বাধ্য হয়ে একটি অসম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে হংকংকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে হয়। চীনে আফিম ঢোকার জন্য আরও বন্দর খুলে দেওয়া হয় এবং চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকেরা আইনি সুরক্ষা পান।

এ ঘটনা বিশ্বজুড়ে চীন সাম্রাজ্যের অজেয় ভাবমূর্তি ভেঙে দেয়। এভাবেই একজন একগুঁয়ে কিশোরী রানি একটি প্রাচীন, মর্যাদাপূর্ণ সভ্যতাকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেন। এই নির্মম, নির্লজ্জ আত্মস্বার্থই রানি ভিক্টোরিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মাদক সম্রাট বানিয়ে তোলে!

তথ্যসূত্র: টাইম

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর

১৩ জানুয়ারি ২০২৩

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া

১ দিন আগে

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...

২ দিন আগে

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া হবে।

বুকার পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিচারক প্যানেলে থাকবে শিশুরাও। বর্তমান চিলড্রেনস লরিয়েট শিশুসাহিত্যিক ফ্রাঙ্ক কটরেল-বয়েস বিচারকদের উদ্বোধনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক বিচারক থাকবেন, যাঁরা প্রথমে আটটি বইয়ের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করবেন। এরপর বিজয়ী নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য তিনজন শিশু বিচারক নির্বাচিত হবেন।

বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, প্রতিবছর চিলড্রেনস বুকার প্রাইজের জন্য শর্টলিস্টেড হওয়া এবং বিজয়ী বইগুলোর ৩০ হাজার কপি শিশুদের উপহার দেওয়া হবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট, দ্য রিডিং এজেন্সি, বুকব্যাংকস এবং চিলড্রেনস বুক প্রজেক্টসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে এ বইগুলো দেওয়া হবে। গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে শিশুদের ‘আনন্দ নিয়ে পড়া’র প্রবণতা। এমন সময় বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন এ উদ্যোগটি নিল।

কটরেল-বয়েস বলেন, এই পুরস্কার শিশুদের উপভোগ করার মতো বই খুঁজে বের করা সহজ করে তুলবে। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিটি শিশুরই বইয়ের জগতে ডুব দেওয়ার যে আনন্দ, তা উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া উচিত। বিচারক প্যানেলে তাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে এবং মনোনীত বইগুলো উপহার দেওয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুকে বই পড়ার চমৎকার দুনিয়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটা বেশ দারুণ আয়োজন হতে যাচ্ছে।’ তিনি মজা করে বলেন, ‘চলুন, হইচই শুরু করা যাক!’

শিশুসাহিত্য জগতের শীর্ষ লেখকদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এ ঘোষণা। সাবেক শিশুসাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত মালরি ব্ল্যাকম্যান, জ্যাকলিন উইলসন, মাইকেল মরপুরগো, ক্রেসিডা কাউয়েল, অ্যান ফাইন এবং জোসেফ কোয়েলোরা—সবাই নতুন এই পুরস্কারকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ইংরেজিতে লেখা বা ইংরেজিতে অনূদিত এবং যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত সমসাময়িক শিশুসাহিত্যগুলোতে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের বুকার এবং আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারের মতোই বিজয়ী লেখক ৫০ হাজার পাউন্ড এবং শর্টলিস্টেড লেখকেরা প্রত্যেকে ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড পাবেন।

প্রথম চিলড্রেনস বুকার পুরস্কারের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ২০২৬ সালের বসন্তে। বিচারক হতে শিশুদের আবেদন প্রক্রিয়াও এই সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই বছরের নভেম্বরে ঘোষণা করা হবে শর্টলিস্ট এবং শিশু বিচারকদের নাম। বিজয়ীর নাম প্রকাশ করা হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তরুণ পাঠকদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। ২০২৭ সালের পুরস্কারের জন্য ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশিত বই হতে হবে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিল্পকলায় সমর্থন এবং জলবায়ু-সংকট মোকাবিলায় কাজ করা দাতব্য সংস্থা একেও ফাউন্ডেশনের (AKO Foundation) সহযোগিতায় এ পুরস্কার পরিচালিত হবে।

বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী (সিইও) গ্যাবি উড বলেন, ‘২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক বুকার প্রাইজ চালুর পর গত ২০ বছরে আমাদের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ চিলড্রেনস বুকার। এর একাধিক লক্ষ্য রয়েছে। একদিকে এটি শিশুদের জন্য লেখা ভবিষ্যৎ ক্লাসিক সাহিত্যকে সম্মান জানাবে, অন্যদিকে এটি এমন একটি সামাজিক উদ্যোগ, যা তরুণদের আরও বেশি করে পড়াশোনায় অনুপ্রাণিত করবে। এর মাধ্যমেই আমরা এমন এক বীজ রোপণ করতে চাই, যেখান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আজীবন পাঠকেরা বিকশিত হবে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, শিশুদের বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের আসল বিচারকদের মতামত শোনার জন্য।

একেও ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ল-ফোর্ড বলেন, ‘এই অংশীদারত্ব ফাউন্ডেশনের সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও সামাজিক গতিশীলতা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরা গর্বিত যে এমন একটি প্রকল্পে অবদান রাখতে পারছি, যা তরুণ পাঠকদের অনুপ্রাণিত ও ক্ষমতায়িত করবে।’

বিনো ব্রেইন নামের একটি যুব গবেষণা সংস্থা ও ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্টের সহযোগিতায় নিয়মিত পরামর্শ সেশনের মাধ্যমে শিশুরা এই পুরস্কারের গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট শিশুদের পড়ার অভ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

বুকার ফাউন্ডেশনের মতে, এই নতুন পুরস্কারটি শিশুসাহিত্যকে ‘সংস্কৃতির কেন্দ্রে স্থাপন’ করার একটি প্রচেষ্টা। সিইও গ্যাবি উড বলেন, ‘এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু শিশুসাহিত্যে উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং আরও বেশি তরুণকে এমন গল্প ও চরিত্র আবিষ্কারে সহায়তা করা ‘যারা তাদের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।’

বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্য পুরস্কার বুকার প্রাইজ প্রথম প্রদান করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত ইংরেজিতে রচিত অসাধারণ কথাসাহিত্যকে সম্মান জানাতে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া হবে।

বুকার পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিচারক প্যানেলে থাকবে শিশুরাও। বর্তমান চিলড্রেনস লরিয়েট শিশুসাহিত্যিক ফ্রাঙ্ক কটরেল-বয়েস বিচারকদের উদ্বোধনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক বিচারক থাকবেন, যাঁরা প্রথমে আটটি বইয়ের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করবেন। এরপর বিজয়ী নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য তিনজন শিশু বিচারক নির্বাচিত হবেন।

বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, প্রতিবছর চিলড্রেনস বুকার প্রাইজের জন্য শর্টলিস্টেড হওয়া এবং বিজয়ী বইগুলোর ৩০ হাজার কপি শিশুদের উপহার দেওয়া হবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট, দ্য রিডিং এজেন্সি, বুকব্যাংকস এবং চিলড্রেনস বুক প্রজেক্টসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে এ বইগুলো দেওয়া হবে। গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে শিশুদের ‘আনন্দ নিয়ে পড়া’র প্রবণতা। এমন সময় বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন এ উদ্যোগটি নিল।

কটরেল-বয়েস বলেন, এই পুরস্কার শিশুদের উপভোগ করার মতো বই খুঁজে বের করা সহজ করে তুলবে। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিটি শিশুরই বইয়ের জগতে ডুব দেওয়ার যে আনন্দ, তা উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া উচিত। বিচারক প্যানেলে তাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে এবং মনোনীত বইগুলো উপহার দেওয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুকে বই পড়ার চমৎকার দুনিয়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটা বেশ দারুণ আয়োজন হতে যাচ্ছে।’ তিনি মজা করে বলেন, ‘চলুন, হইচই শুরু করা যাক!’

শিশুসাহিত্য জগতের শীর্ষ লেখকদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এ ঘোষণা। সাবেক শিশুসাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত মালরি ব্ল্যাকম্যান, জ্যাকলিন উইলসন, মাইকেল মরপুরগো, ক্রেসিডা কাউয়েল, অ্যান ফাইন এবং জোসেফ কোয়েলোরা—সবাই নতুন এই পুরস্কারকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ইংরেজিতে লেখা বা ইংরেজিতে অনূদিত এবং যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত সমসাময়িক শিশুসাহিত্যগুলোতে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের বুকার এবং আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারের মতোই বিজয়ী লেখক ৫০ হাজার পাউন্ড এবং শর্টলিস্টেড লেখকেরা প্রত্যেকে ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড পাবেন।

প্রথম চিলড্রেনস বুকার পুরস্কারের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ২০২৬ সালের বসন্তে। বিচারক হতে শিশুদের আবেদন প্রক্রিয়াও এই সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই বছরের নভেম্বরে ঘোষণা করা হবে শর্টলিস্ট এবং শিশু বিচারকদের নাম। বিজয়ীর নাম প্রকাশ করা হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তরুণ পাঠকদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। ২০২৭ সালের পুরস্কারের জন্য ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশিত বই হতে হবে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিল্পকলায় সমর্থন এবং জলবায়ু-সংকট মোকাবিলায় কাজ করা দাতব্য সংস্থা একেও ফাউন্ডেশনের (AKO Foundation) সহযোগিতায় এ পুরস্কার পরিচালিত হবে।

বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী (সিইও) গ্যাবি উড বলেন, ‘২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক বুকার প্রাইজ চালুর পর গত ২০ বছরে আমাদের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ চিলড্রেনস বুকার। এর একাধিক লক্ষ্য রয়েছে। একদিকে এটি শিশুদের জন্য লেখা ভবিষ্যৎ ক্লাসিক সাহিত্যকে সম্মান জানাবে, অন্যদিকে এটি এমন একটি সামাজিক উদ্যোগ, যা তরুণদের আরও বেশি করে পড়াশোনায় অনুপ্রাণিত করবে। এর মাধ্যমেই আমরা এমন এক বীজ রোপণ করতে চাই, যেখান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আজীবন পাঠকেরা বিকশিত হবে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, শিশুদের বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের আসল বিচারকদের মতামত শোনার জন্য।

একেও ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ল-ফোর্ড বলেন, ‘এই অংশীদারত্ব ফাউন্ডেশনের সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও সামাজিক গতিশীলতা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরা গর্বিত যে এমন একটি প্রকল্পে অবদান রাখতে পারছি, যা তরুণ পাঠকদের অনুপ্রাণিত ও ক্ষমতায়িত করবে।’

বিনো ব্রেইন নামের একটি যুব গবেষণা সংস্থা ও ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্টের সহযোগিতায় নিয়মিত পরামর্শ সেশনের মাধ্যমে শিশুরা এই পুরস্কারের গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট শিশুদের পড়ার অভ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

বুকার ফাউন্ডেশনের মতে, এই নতুন পুরস্কারটি শিশুসাহিত্যকে ‘সংস্কৃতির কেন্দ্রে স্থাপন’ করার একটি প্রচেষ্টা। সিইও গ্যাবি উড বলেন, ‘এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু শিশুসাহিত্যে উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং আরও বেশি তরুণকে এমন গল্প ও চরিত্র আবিষ্কারে সহায়তা করা ‘যারা তাদের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।’

বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্য পুরস্কার বুকার প্রাইজ প্রথম প্রদান করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত ইংরেজিতে রচিত অসাধারণ কথাসাহিত্যকে সম্মান জানাতে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর

১৩ জানুয়ারি ২০২৩

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।

১ দিন আগে

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...

২ দিন আগে

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে পারে অন্য জায়গার এসব খাবার। অন্তত ছায়ানীড়ের নিয়মিত ভক্ত-গ্রাহকেরা এমন দাবি করতেই পারেন। তাতে দোষের কিছু নেই।

তাই হয়তো এখনো রেস্তোরাঁটির সামনে ভিড় লেগে থাকে। ব্যস্ত সড়কের পাশ থেকে যখন মুরগি পোড়ার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তখন পথে যেতে অনেকেই হয়তো বিরতি নিয়ে কিনে নেন ছায়ানীড়ের শর্মা বা গ্রিল চিকেন। ভেতরে বসে খেতে হলে লম্বা লাইনে যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আবার পার্সেল নিতে গেলেও অপেক্ষা করতে হয়। প্রাত্যহিক এ দৃশ্য ছায়ানীড়ের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বিরিয়ানি ও অন্যান্য ফাস্ট ফুড খাবারও পাওয়া যায় এখানে।

ছবি: ওমর ফারুক

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে পারে অন্য জায়গার এসব খাবার। অন্তত ছায়ানীড়ের নিয়মিত ভক্ত-গ্রাহকেরা এমন দাবি করতেই পারেন। তাতে দোষের কিছু নেই।

তাই হয়তো এখনো রেস্তোরাঁটির সামনে ভিড় লেগে থাকে। ব্যস্ত সড়কের পাশ থেকে যখন মুরগি পোড়ার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তখন পথে যেতে অনেকেই হয়তো বিরতি নিয়ে কিনে নেন ছায়ানীড়ের শর্মা বা গ্রিল চিকেন। ভেতরে বসে খেতে হলে লম্বা লাইনে যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আবার পার্সেল নিতে গেলেও অপেক্ষা করতে হয়। প্রাত্যহিক এ দৃশ্য ছায়ানীড়ের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বিরিয়ানি ও অন্যান্য ফাস্ট ফুড খাবারও পাওয়া যায় এখানে।

ছবি: ওমর ফারুক

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর

১৩ জানুয়ারি ২০২৩

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।

১ দিন আগে

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া

১ দিন আগে

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বলা হয়, চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই শচীমোহন রেস্তোরাঁটির নাম দেন ‘দেশবন্ধু সুইটমিট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’। এর উল্টো দিকে তখন ছিল ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস।

সেখানকার সাংবাদিকেরা দেশবন্ধুর পরোটা-লুচি-ভাজি-হালুয়া খেতে যেতেন নিয়মিত। কবি-সাহিত্যিক-অভিনয়শিল্পীরাও পছন্দ করতেন এই রেস্তোরাঁর খাবার। এমনকি এফডিসিতে ফরমাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দেশবন্ধুর নাশতা। এখন হয়তো মানিক মিয়া, রাজ্জাক, কবরী কিংবা শাবানাদের মতো বিখ্যাতরা সেখানে যান না কিন্তু তাতে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো ঢাকাবাসীর ভিড় দেখা যায় এই রেস্তোরাঁয়। ভাবা যায়, সারা দিনই এখানকার পরোটা-ভাজি বিক্রি হতে থাকে! দুপুরে অবশ্য খাবারের তালিকায় ভাত-মাছ-মাংসও আছে। ছবি: মেহেদী হাসান

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বলা হয়, চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই শচীমোহন রেস্তোরাঁটির নাম দেন ‘দেশবন্ধু সুইটমিট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’। এর উল্টো দিকে তখন ছিল ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস।

সেখানকার সাংবাদিকেরা দেশবন্ধুর পরোটা-লুচি-ভাজি-হালুয়া খেতে যেতেন নিয়মিত। কবি-সাহিত্যিক-অভিনয়শিল্পীরাও পছন্দ করতেন এই রেস্তোরাঁর খাবার। এমনকি এফডিসিতে ফরমাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দেশবন্ধুর নাশতা। এখন হয়তো মানিক মিয়া, রাজ্জাক, কবরী কিংবা শাবানাদের মতো বিখ্যাতরা সেখানে যান না কিন্তু তাতে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো ঢাকাবাসীর ভিড় দেখা যায় এই রেস্তোরাঁয়। ভাবা যায়, সারা দিনই এখানকার পরোটা-ভাজি বিক্রি হতে থাকে! দুপুরে অবশ্য খাবারের তালিকায় ভাত-মাছ-মাংসও আছে। ছবি: মেহেদী হাসান

জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতম কবি বলা হয়। তিনি নির্জনতম কবি শুধু নন, নির্জনতম মানুষও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখেছিলেন ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজে। সেদিন ছিল জীবনানন্দের বিয়ে। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর

১৩ জানুয়ারি ২০২৩

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।

১ দিন আগে

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া

১ দিন আগে

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...

২ দিন আগে