জিনাতুন নূর

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়। গ্রিকরা আধুনিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূচনা করলেও তাঁদের আগেও মানুষ ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা করতেন।

প্রাচীন মিসরীয়রা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই জ্ঞান তাঁদের পিরামিড, মন্দির নির্মাণ, ক্যালেন্ডার তৈরি এবং সমাজ পরিচালনায়ও সহায়তা করে। যদিও প্রাচীন মিসরীয়দের বিজ্ঞান অনেকাংশেই আজকের দিনে জাদু বা কল্পকাহিনির মতো মনে হতে পারে, তবু এর কিছু কিছু দিক আধুনিক বিশ্বে এখনো প্রাসঙ্গিক।

মিসরীয়দের গণিতর্চচা

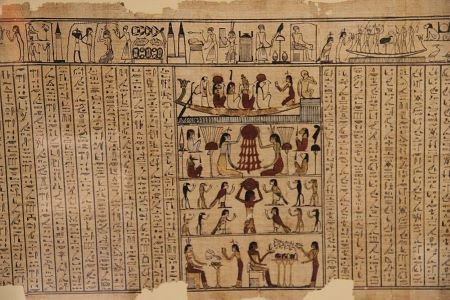

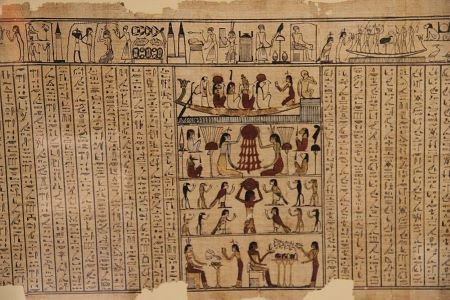

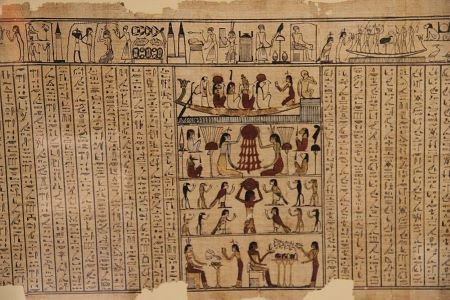

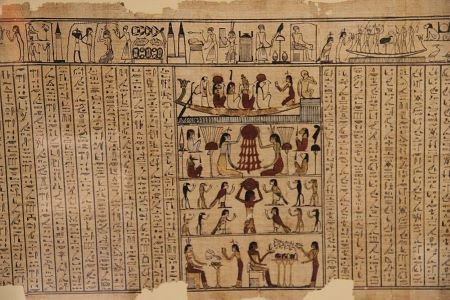

প্রাচীন মিসরীয়দের হিসাবের খাতা দেখলে একজন আধুনিক মানুষের কাছে খুব অচেনা মনে হবে। কারণ, মিসরীয়রা আধুনিক আরবি সংখ্যাপদ্ধতি তো নয়ই, প্রাচীন রোমান সংখ্যাপদ্ধতিও ব্যবহার করতেন না। তাঁরা হায়ারোগ্লিফিকস নামে একধরনের চিত্রলিপি ব্যবহার করে সংখ্যা বোঝাতেন। তাঁদের সংখ্যা পদ্ধতিতে দশমিকভিত্তিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক। ১, ১০, ১০০০, ১০০০০, ১০০০০০ ও ১,০০০,০০০ এমন র্নিদিষ্ট কিছু সংখ্যার জন্য তাঁরা আলাদা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতেন।

তাঁদের সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রম অনুযায়ী লেখা হতো। লেখার দিক হতো বাঁ থেকে ডানে, আবার কখনো ডান থেকে বাঁয়ে, তবে তা পাঠ্য অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারত। মিসরীয়দের মধ্যে কোনো ‘শূন্য’র ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা শূন্য ব্যবহার করতেন না। তবে মাঝে মাঝে তাঁরা ফাঁকা জায়গা দিয়ে শূন্য বোঝাতেন। মিসরীয় গণিতসংক্রান্ত যে চারটি প্যাপিরাস (প্রাচীন কাগজে লেখা দলিল) এখনো টিকে আছে, সেগুলো হলো—মস্কো, বার্লিন, কাহুন ও রাইন্ড প্যাপিরাস।

আধুনিক গবেষণায় রাইন্ড প্যাপিরাসকে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা হয়। এই সংখ্যাপদ্ধতি জটিল হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ছিল সহজ। যোগের ক্ষেত্রে লেখক শুধু একটি সংখ্যার পর আরেকটি সংখ্যা লিখে দিতেন। যাঁরা ভাষা জানতেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন, কোথায় একটি সংখ্যা শেষ হয়ে অন্য সংখ্যাটি শুরু হয়েছে। গুণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি আদি হলেও এখনো বোঝা সহজ। ছোট সংখ্যাগুলো গুণ করা হতো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে (যেমন: ১, ১, ১, ১ = ৪), আর ১০,০০০ এর বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রের প্রথমে বড় সংখ্যাটি লেখা হতো এবং নিচে এক এক করে গুণনীয়ক লেখা থাকত। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০,০০০ এর নিচে চারটি এক লেখা থাকত, তাহলে এর মান হতো ৪ গুণ ১০০,০০০ = ৪০০,০০০।

‘r’ ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত চিহ্নটি ছিল মানুষের মুখের মতো এবং এটি কোনো সংখ্যার ওপরে লেখা হলে তা ভগ্নাংশ বোঝাত। যেমন ‘r’ চিহ্ন যদি চারটি একের (১) ওপর লেখা হতো, তাহলে তা ১/৪ বোঝাত। গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ভাগফল নির্ধারণ করা হতো। মিসরীয়রা জ্যামিতিরও বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালেও প্রচলিত ৩.১৬ সংখ্যা এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধের ৮/৯ বা আট নবমাংশকে বর্গ করে পাই (π) এর মান নির্ধারণ করেছিলেন মিসরীয়রা। উল্লেখ্য, মিসরীয়রা তাত্ত্বিক গণিতের বিকাশ ঘটাতে পারেননি। তাঁরা বাস্তব প্রয়োজনে হিসাব-নিকাশ, প্রকৌশল ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মতো প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহার করতেন।

মিসরীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা

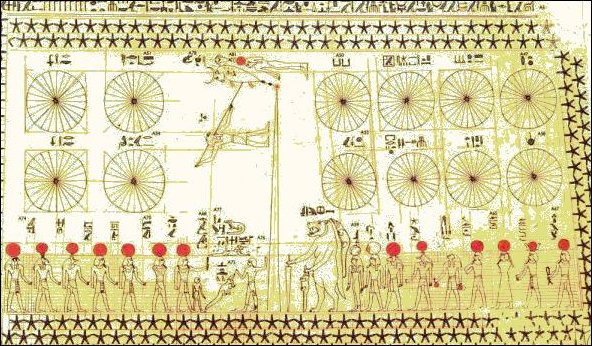

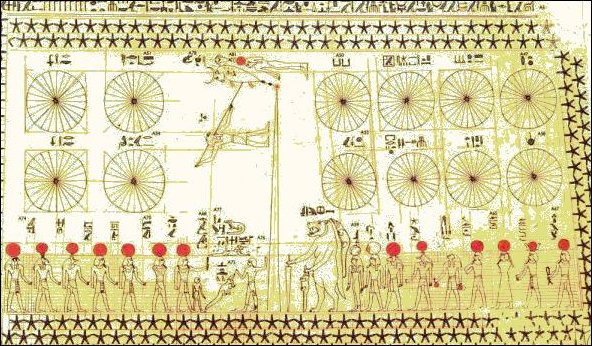

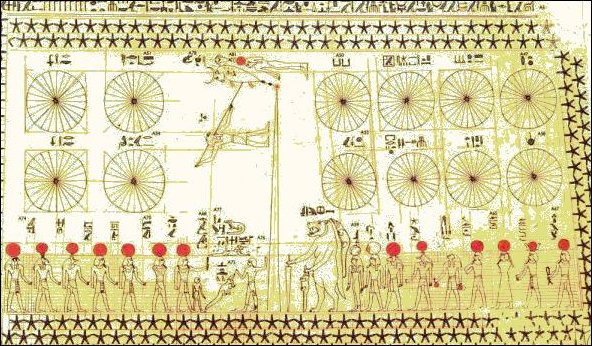

সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় প্রাচীন মিসরীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কম মনোযোগ দিলেও তাঁরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। মিসরীয়রা অ্যাস্ট্রোল্যাবের মতো ‘মেরখেট’ নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঊর্ষা মেজর বা সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁরা মেরখেটের সঙ্গে পামগাছের পাতার মাঝখানের শিরা বা তন্তু দিয়ে তৈরি দৃষ্টিনির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চার দিক বরাবর পুরোনো আমলের পিরামিড ও সূর্যমন্দিরগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন প্রাচীন মিসরের গবেষকেরা।

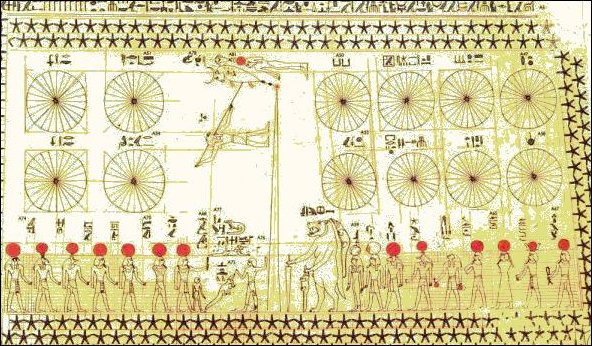

মধ্য রাজবংশ (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এবং পরবর্তী সময়ে (৬৬৪–৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আকাশ পর্যবেক্ষণ কফিনে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন মিসরীয়রা। এসব নক্ষত্রচিত্রকে নক্ষত্রঘড়ি বা তির্যক ক্যালেন্ডার বলা হয়। কারণ, মিসরীয়রা পুরো রাতের আকাশের নক্ষত্রগুলোকে ৩৬টি লম্বে ভাগ করতেন, প্রতিটি লম্বে ৩৬ ধরনের নক্ষত্র থাকত। এটি সময় গণনা পদ্ধতি, যা থেকে রাতে কোন সময়ে কোন নক্ষত্র আকাশে উঠবে, তা বোঝা যেত। এটা ছিল মিসরীয়দের রাতের সময় পরিমাপের পদ্ধতি।

এসব নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিরিয়াস নামের নক্ষত্র, এটিকে মিসরীয়রা সোপদেত নামে চিনতেন। এটি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং প্রতিবছরের জুলাই মাসে নীল নদের বার্ষিক প্লাবনের সময় এর দেখা মিলত। মধ্য রাজত্বকাল (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত মিসরীয় বিজ্ঞানীরা পাঁচটি গ্রহ চিহ্নিত করেন। বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, শনি ও শুক্র নামকরণ হয় এগুলোর।

প্রাচীন মিসরীয়দের প্রকৌশল দক্ষতা

প্রাচীন মিসরীয়রা তাঁদের প্রকৌশল দক্ষতা, কার্যক্রম এবং কাজের টেকসই ফলের কারণে বেশি পরিচিত। মিসরীয় প্রকৌশলবিদ্যার আলোচনা করতে গেলে ইমহোটেপের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি ছিলেন মিসরের প্রথম পরিচিত স্থপতি, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী। ইমহোটেপের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাচীন মিসরীয় লিপিতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তিনি যে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৭-২৬৪৮ আমলের রাজা জোসারের ‘ভিজিয়ার’ বা প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, সেটুকু জানা যায়।

প্রাচীন রাজশাসনে ভিজিয়ারদের অনেক গুরুত্ব ছিল। কারণ, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন চালাতেন। ইমহোটেপকে জোসার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে শুধু ভিজিয়ারই নিযুক্ত করেননি তিনি, পাশাপাশি নিজের এক স্থাপত্যে ইমহোটেপের নাম খোদাই করেন। কিছু জীবনীমূলক লেখা থেকে জানা যায়, ইমহোটেপের পূর্বপুরুষ স্থপতি ও প্রকৌশলী ছিলেন।

সেই উত্তরাধিকার তিনি ও তাঁর সন্তানেরাও চর্চা করেছেন। নির্দিষ্ট একটি পিরামিড নির্মাণে অবদানের কারণে মিসরীয় প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীর মধ্যে ইমহোটেপ সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা জোসার তাঁর একটি পিরামিড নকশার দায়িত্ব ইমহোটেপকে দিয়েছিলেন। প্রকৌশলী ইমহোটেপ রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এমন এক নকশা উদ্ভাবন করেন, যা ছিল পিরামিড তৈরির একেবারে আদি ধাপ।

জোসারের আগে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের রাজারা সমাহিত হতেন ‘মাস্তাবা’ নামের কবরে। মাস্তাবা ছিল আয়তাকার কাদামাটির তৈরি সমাধি, যার নিচে ছিল কবরকক্ষ। প্রথম দুটি রাজবংশের জন্য মাস্তাবা যথেষ্ট কার্যকর ছিল। কিন্তু রাজা জোসার আরও বিশাল, জাঁকজমকপূর্ণ ও চিরস্থায়ী কিছু একটা চেয়েছিলেন। মাস্তাবার নকশা পুরো বাদ না দিয়ে তাঁর ওপর ছোট আরেকটি মাস্তাবা বসিয়ে এটিকে আরও উন্নত করেন।

নির্মাণ শেষ হলে দেখা যায়, ওই নকশায় স্টেপ পিরামিডের ছয়টি ধাপ এবং নেক্রপলিসের ওপর ১৯৬ ফুট উচ্চতায় দণ্ডায়মান ছিল। স্থায়ী স্টেপ পিরামিড পাথরের তৈরি ও কাদামাটির মাস্তাবার চেয়ে অনেক বেশি টেকসই হওয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ হয় ওঠে। ইমহোটেপের ধারণাকে আরও উন্নত করে চতুর্থ রাজবংশের সত্যিকারের পিরামিড নির্মাণ করা হয়। তবে ইমহোটেপের অনুপ্রেরণা ছাড়া তাঁদের এ কাজ কখনো সম্ভব হতো না।

ইমহোটেপ কেবল প্রকৌশলী বা স্থপতিই নন, চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। ইমহোটেমের মৃত্যুর অনেক পরে (মধ্য রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত) মিসরীয় লিপিতে ইমহোটেপকে নিয়ে এমন দাবি করা হয়। সম্ভবত তাঁকে ‘র্সবশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী’ হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে পরে চিকিৎসা দক্ষতাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীন চিকিৎসাবিষয়ক পাণ্ডু লিপি ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ ভিত্তি করে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, ইমহোটেপ সত্যিই একজন চিকিৎসক ছিলেন।

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিদ্যা

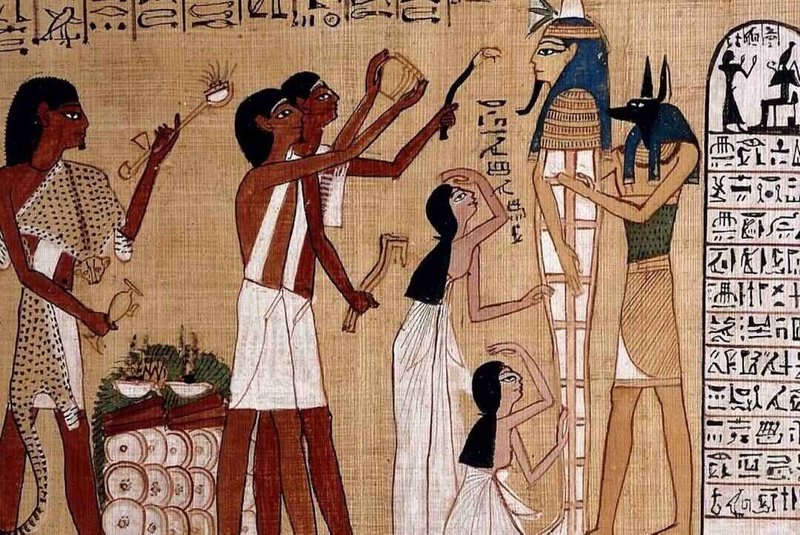

এক ডজনের বেশি প্রাচীন চিকিৎসাসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি প্যাপিরাস থেকে প্রাচীন মিসরতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’। এডউইন স্মিথ নামের এক ব্যক্তি ১৮৬২ সালে পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন, তাঁরই নামে পাণ্ডুলিপির নামকরণ করা হয়। এই প্যাপিরাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, প্রাচীন মিসরে জাদু ও চিকিৎসা গভীরভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এতে কোনো জাদুবিদ্যার উল্লেখ নেই, যা প্রাচীন মিসরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক; বরং এটি যৌক্তিকতানির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিকে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৫৫০ সালে নতুন রাজবংশের আমলের হিসেবে ধরা হয়। তবে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, এর শব্দভান্ডার ও ব্যাকরণ প্রমাণ করে, ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ পুরাতন রাজবংশ যুগের কোনো গ্রন্থের ভিত্তিতে লেখা। সত্যি তাই হলে ইমহোটেপ হবেন এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের মূল লেখক।

যখন চিকিৎসাবিষয়ক সকল প্যাপিরাস একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে রাখা দরকার। প্রথমত, এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস প্রাচীনতম আর লন্ডন ও লাইডেন প্যাপিরাস সর্বশেষ—যেগুলো ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের। এটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, সে সময় মিসর প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রথমে গ্রিক ও পরে রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। যাঁরা এই প্যাপিরাসগুলো লিখেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় গ্রিক-রোমান তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অনেক প্যাপিরাসই সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে লেখা, আবার কিছু কিছু ছিল বিশেষায়িত। যেমন ‘কাহুন প্যাপিরাস’ মূলত স্ত্রীরোগসংক্রান্ত চিকিৎসা (গাইনোকোলজিক্যাল মেডিসিন) নিয়ে লেখা, ‘ব্রুকলিন প্যাপিরাস’ সাপের দংশনসম্পর্কিত ও ‘লন্ডন প্যাপিরাস’ জাদুবিদ্যাবিষয়ক।

উল্লেখ্য, প্রাচীন মিসরের সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণত একাধিক ভূমিকা পালন করতেন। এসবের মধ্যে ধর্মীয় পুরোহিত হওয়া প্রায় সাধারণ ব্যাপার ছিল।

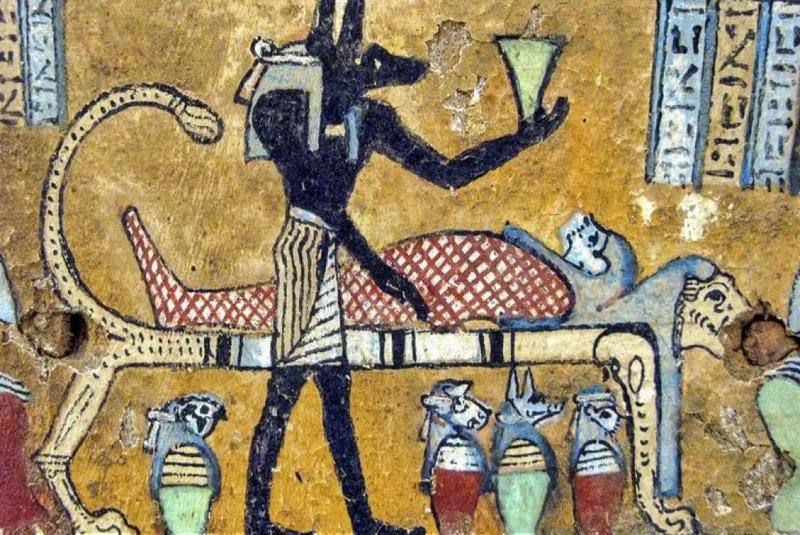

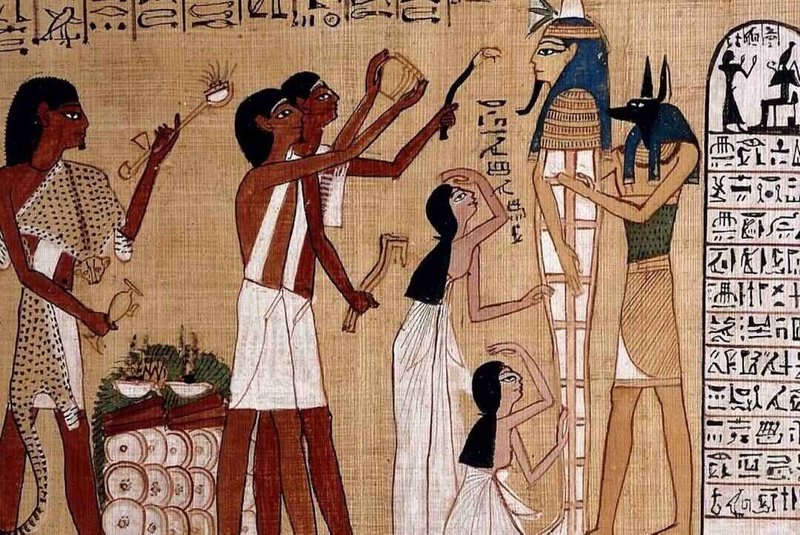

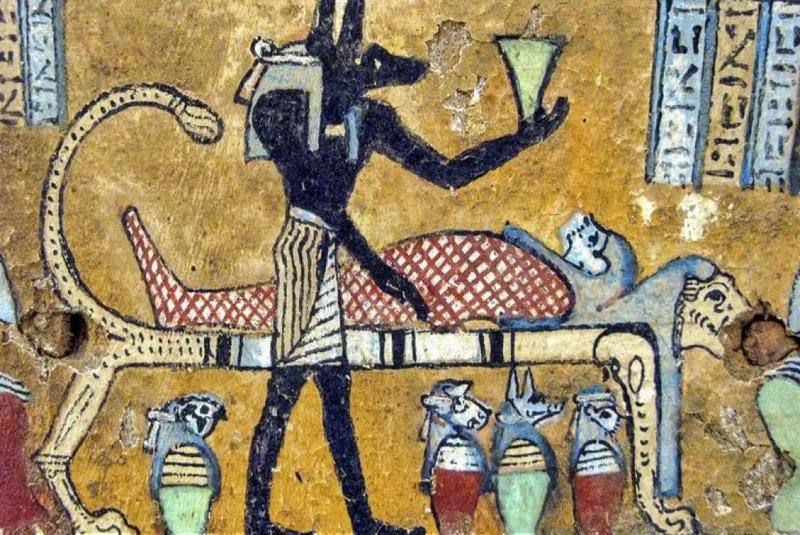

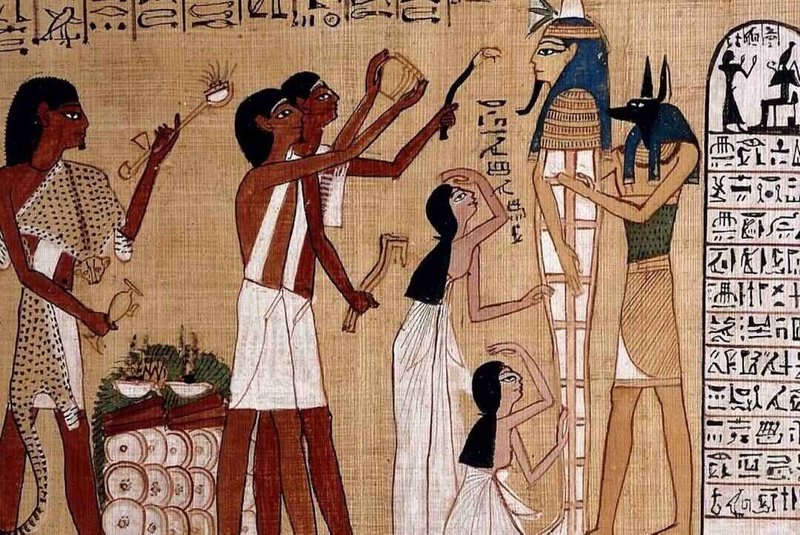

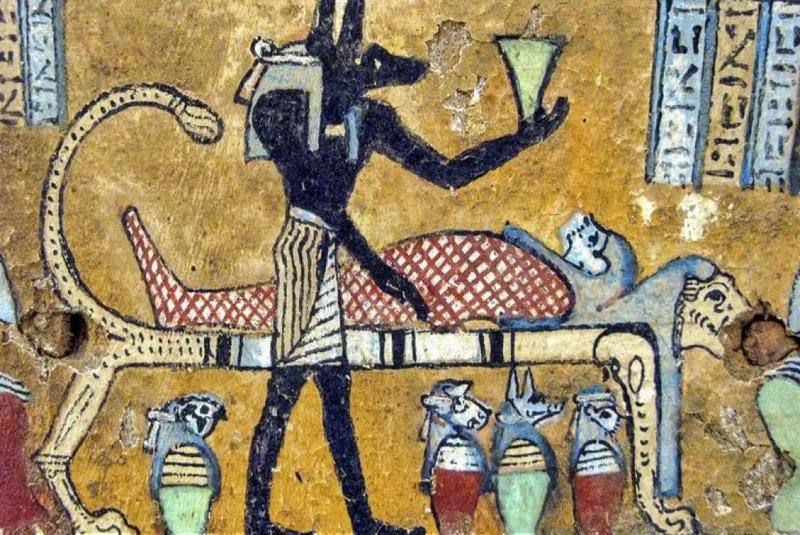

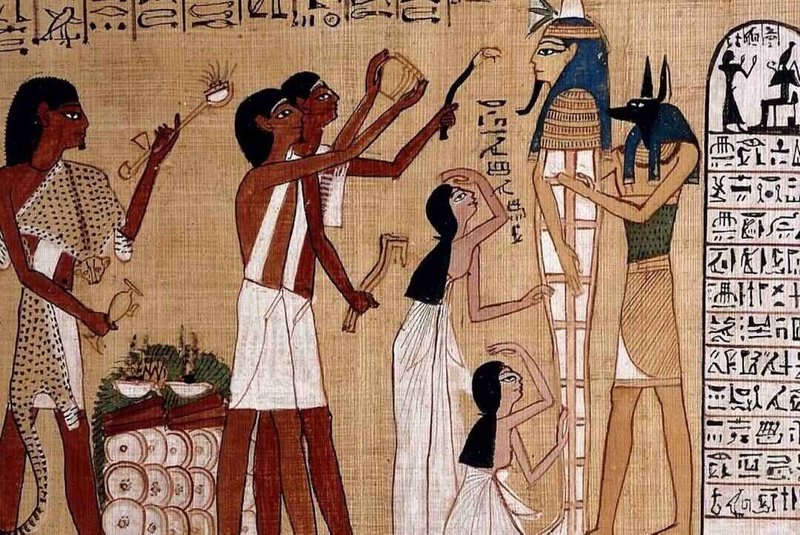

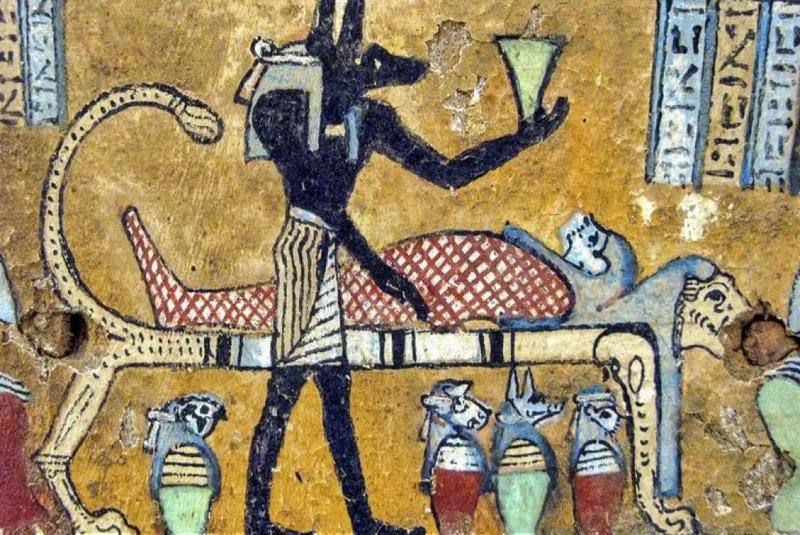

মমি তৈরির চর্চার কারণে সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় মানবদেহের গঠন সম্পর্কে মিসরীয়রা অনেক ভালো ধারণা রাখতেন। তাঁরা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অনেক অঙ্গের নাম জানতেন। মমি তৈরির সময় তাঁরা ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রসমূহ বের করে দেবতার মুখখচিত কাঠের তৈরি বয়ামে সংরক্ষণ করতেন। তবে হৃৎপিণ্ড ও কিডনি সাধারণত অক্ষত অবস্থায় রাখা হতো। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নাক দিয়ে মস্তিষ্ক বের করে ফেলা হতো। গবেষকদের ধারণা, সম্ভবত মিসরীয়রা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ভালো বুঝতেন না। মাথায় আঘাত লাগলে মানুষের যে মৃত্যু হতে পারে, শুধু এটুকু জানতেন।

প্রাচীন মিসরীয় ওষুধবিজ্ঞান

প্রাচীন মিসরে রোগের উৎস বা কারণ ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করার ধারণা বিকশিত ছিল না। তাই তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে রোগের মূল কারণ নির্ণয় না করে বরং রোগের লক্ষণ চিকিৎসা করা হতো। খনিজ, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ—এই তিনটি উৎসের একক বা মিলিত উপাদান দিয়ে তাঁরা চিকিৎসা করতেন। সাধারণত ন্যাট্রন নামের একটি খনিজ পদার্থ মমি তৈরির সময় শরীর শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। সেই সঙ্গে ক্ষত থেকে পুঁজ বের করার জন্যও ব্যবহার করা হতো।

প্রাণিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ছিল প্রস্রাব ও গোবর—এগুলো সাধারণত শরীরের বাইরের অংশে অর্থাৎ চামড়ায় ব্যবহার করা হতো। উদ্ভিজ্জ উপাদানের মধ্যে ছিল এমার নামে একধরনের প্রাচীন গম, হেম্প নামের এক জাতের গাঁজা ও রেড়ির তেল অর্থাৎ ভেন্নাগাছের বিচি থেকে তৈরি তেল—এই উপাদানগুলো সাধারণত মুখে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। এসব ওষুধের কার্যকারিতা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হলেও ব্যথানাশক হিসেবে কার্যকর ছিল।

এবার্স প্যাপিরাসে শিশুদের কান্নার প্রতিষেধক হিসেবে সম্ভাব্য আফিমজাতীয় ওষুধের উল্লেখ আছে। তাতে বিশেষভাবে বলা আছে, ‘অতিরিক্ত কান্না থামানোর প্রতিষেধক’: শেপেন বা আফিম, দেয়ালের ওপর থাকা মাছির মল—এই উপাদানগুলোর মিশ্রণ তৈরি করে চার দিন খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ হয়ে যাবে।’

গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় আফিমগাছ বোঝাতে শেপেন শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মিসরীয়রা আরও কিছু নেশাজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করতেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল গাঁজা, যার মিসরীয় নাম ছিল (শেমশেমেট)। এটি দড়ি তৈরিতে এবং সম্ভবত ব্যথা উপশমেও ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত মিসরীয়রা ম্যানড্রেক—প্রাচীন ঔষধি গাছ, যার শিকড়ে ব্যথানাশক ও নেশাজাতীয় উপাদান থাকে এবং নিমফিয়া নামে নেশাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ ব্যবহার করতেন।

চিকিৎসাপদ্ধতি

মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতির অনেকাংশই ওষুধের নিয়মকানুনসহ প্যাপিরাস বা পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে। স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লেখা আছে।

এসব লেখায় দেখা যায়, শরীর সম্পর্কে মিসরীয়দের জ্ঞান মোটামুটি উন্নতই ছিল। কিন্তু অনেক রোগেরই চিকিৎসা তাঁরা জানতেন না। যেমন ইবার্স প্যাপিরাসে নারীদের মাসিক বন্ধ হওয়া রোগ ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এর সঠিক ওষুধ বা চিকিৎসা কী হবে, তার উল্লেখ নেই।

সেখানে বলা হয়েছে, ‘অনেক বছর ধরে মাসিক বন্ধ থাকা নারীকে পরীক্ষার সময় যদি তিনি বিশেষ ধরনের বমি করেন এবং যদি তাঁর পেট আগুনের মতো জ্বলতে থাকে; কিন্তু বমির পর জ্বালাভাব কমে যায়। তখন জরায়ুতে রক্ত উঠেছে বলে ধরে নিতে হবে।’

চিকিৎসা হিসেবে রোগীকে চার দিন ধরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি তরল ওষুধ খেতে বলা হতো। যদিও এই ওষুধ খুব বেশি উপকারে আসত না, তারপরও লেখা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মিসরীয়দের মানবদেহ সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান ছিল। মিসরীয়রা মানব দেহসম্পর্কিত জ্ঞান ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারও করতেন।

চিকিৎসাবিষয়ক বেশির ভাগ মিসরীয় প্যাপিরাসে হাড় ভাঙার সচরাচর উল্লেখ আছে। পিরামিড, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির মতো খাটুনির কাজে থাকা পুরুষদের হাড় ভাঙার ঘটনা খুবই সাধারণ ছিল। তাই মিসরীয় চিকিৎসকদের হাড় ভাঙার চিকিৎসার অনেক সুযোগ হয়েছিল। এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসে সাধারণ হাড় ভাঙা কীভাবে জোড়া লাগানো যাবে, তার নানা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া আছে।

কাঁধের হাড় ভাঙলে কীভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে, তার একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, ‘পিঠের ওপর চিত করে শোয়াতে হবে, দুই কাঁধের মাঝখানে ভাঁজ করা কাপড় রাখতে হবে। এরপর দুই কাঁধ ছড়িয়ে দিতে হবে, দুই কাঁধ টান টান রাখতে হবে; যাতে ভাঙা হাড়টি নিজের জায়গায় চলে আসে। এরপর লিনেন কাপড় দিয়ে স্প্লিন্ট বানাতে হবে, একটি রাখতে হবে বাহুর ওপরের অংশের ভেতরের দিকে, আরেকটি নিচের দিকে। তারপর এটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রতিদিন মধু দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।’

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিষয়ক প্যাপিরাসে ওপরের বিষয়গুলো ছাড়াও পশুর কামড় ও প্রাণীর দংশন এবং দাঁতের চিকিৎসার কথা উল্লেখ আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য কিছুটা কম পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র পাওয়া যায়নি, যা বিশেষভাবে অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে শনাক্ত করা যায়। মিসরীয় বিজ্ঞান ছিল বহুমুখী, বেশ কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক। প্রাচীন মিসরীয়রা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ না করলেও তাঁদের সৃষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন মেটাত—হোক সেটা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল কিংবা চিকিৎসা।

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়। গ্রিকরা আধুনিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূচনা করলেও তাঁদের আগেও মানুষ ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা করতেন।

প্রাচীন মিসরীয়রা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই জ্ঞান তাঁদের পিরামিড, মন্দির নির্মাণ, ক্যালেন্ডার তৈরি এবং সমাজ পরিচালনায়ও সহায়তা করে। যদিও প্রাচীন মিসরীয়দের বিজ্ঞান অনেকাংশেই আজকের দিনে জাদু বা কল্পকাহিনির মতো মনে হতে পারে, তবু এর কিছু কিছু দিক আধুনিক বিশ্বে এখনো প্রাসঙ্গিক।

মিসরীয়দের গণিতর্চচা

প্রাচীন মিসরীয়দের হিসাবের খাতা দেখলে একজন আধুনিক মানুষের কাছে খুব অচেনা মনে হবে। কারণ, মিসরীয়রা আধুনিক আরবি সংখ্যাপদ্ধতি তো নয়ই, প্রাচীন রোমান সংখ্যাপদ্ধতিও ব্যবহার করতেন না। তাঁরা হায়ারোগ্লিফিকস নামে একধরনের চিত্রলিপি ব্যবহার করে সংখ্যা বোঝাতেন। তাঁদের সংখ্যা পদ্ধতিতে দশমিকভিত্তিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক। ১, ১০, ১০০০, ১০০০০, ১০০০০০ ও ১,০০০,০০০ এমন র্নিদিষ্ট কিছু সংখ্যার জন্য তাঁরা আলাদা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতেন।

তাঁদের সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রম অনুযায়ী লেখা হতো। লেখার দিক হতো বাঁ থেকে ডানে, আবার কখনো ডান থেকে বাঁয়ে, তবে তা পাঠ্য অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারত। মিসরীয়দের মধ্যে কোনো ‘শূন্য’র ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা শূন্য ব্যবহার করতেন না। তবে মাঝে মাঝে তাঁরা ফাঁকা জায়গা দিয়ে শূন্য বোঝাতেন। মিসরীয় গণিতসংক্রান্ত যে চারটি প্যাপিরাস (প্রাচীন কাগজে লেখা দলিল) এখনো টিকে আছে, সেগুলো হলো—মস্কো, বার্লিন, কাহুন ও রাইন্ড প্যাপিরাস।

আধুনিক গবেষণায় রাইন্ড প্যাপিরাসকে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা হয়। এই সংখ্যাপদ্ধতি জটিল হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ছিল সহজ। যোগের ক্ষেত্রে লেখক শুধু একটি সংখ্যার পর আরেকটি সংখ্যা লিখে দিতেন। যাঁরা ভাষা জানতেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন, কোথায় একটি সংখ্যা শেষ হয়ে অন্য সংখ্যাটি শুরু হয়েছে। গুণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি আদি হলেও এখনো বোঝা সহজ। ছোট সংখ্যাগুলো গুণ করা হতো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে (যেমন: ১, ১, ১, ১ = ৪), আর ১০,০০০ এর বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রের প্রথমে বড় সংখ্যাটি লেখা হতো এবং নিচে এক এক করে গুণনীয়ক লেখা থাকত। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০,০০০ এর নিচে চারটি এক লেখা থাকত, তাহলে এর মান হতো ৪ গুণ ১০০,০০০ = ৪০০,০০০।

‘r’ ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত চিহ্নটি ছিল মানুষের মুখের মতো এবং এটি কোনো সংখ্যার ওপরে লেখা হলে তা ভগ্নাংশ বোঝাত। যেমন ‘r’ চিহ্ন যদি চারটি একের (১) ওপর লেখা হতো, তাহলে তা ১/৪ বোঝাত। গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ভাগফল নির্ধারণ করা হতো। মিসরীয়রা জ্যামিতিরও বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালেও প্রচলিত ৩.১৬ সংখ্যা এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধের ৮/৯ বা আট নবমাংশকে বর্গ করে পাই (π) এর মান নির্ধারণ করেছিলেন মিসরীয়রা। উল্লেখ্য, মিসরীয়রা তাত্ত্বিক গণিতের বিকাশ ঘটাতে পারেননি। তাঁরা বাস্তব প্রয়োজনে হিসাব-নিকাশ, প্রকৌশল ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মতো প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহার করতেন।

মিসরীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা

সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় প্রাচীন মিসরীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কম মনোযোগ দিলেও তাঁরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। মিসরীয়রা অ্যাস্ট্রোল্যাবের মতো ‘মেরখেট’ নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঊর্ষা মেজর বা সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁরা মেরখেটের সঙ্গে পামগাছের পাতার মাঝখানের শিরা বা তন্তু দিয়ে তৈরি দৃষ্টিনির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চার দিক বরাবর পুরোনো আমলের পিরামিড ও সূর্যমন্দিরগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন প্রাচীন মিসরের গবেষকেরা।

মধ্য রাজবংশ (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এবং পরবর্তী সময়ে (৬৬৪–৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আকাশ পর্যবেক্ষণ কফিনে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন মিসরীয়রা। এসব নক্ষত্রচিত্রকে নক্ষত্রঘড়ি বা তির্যক ক্যালেন্ডার বলা হয়। কারণ, মিসরীয়রা পুরো রাতের আকাশের নক্ষত্রগুলোকে ৩৬টি লম্বে ভাগ করতেন, প্রতিটি লম্বে ৩৬ ধরনের নক্ষত্র থাকত। এটি সময় গণনা পদ্ধতি, যা থেকে রাতে কোন সময়ে কোন নক্ষত্র আকাশে উঠবে, তা বোঝা যেত। এটা ছিল মিসরীয়দের রাতের সময় পরিমাপের পদ্ধতি।

এসব নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিরিয়াস নামের নক্ষত্র, এটিকে মিসরীয়রা সোপদেত নামে চিনতেন। এটি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং প্রতিবছরের জুলাই মাসে নীল নদের বার্ষিক প্লাবনের সময় এর দেখা মিলত। মধ্য রাজত্বকাল (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত মিসরীয় বিজ্ঞানীরা পাঁচটি গ্রহ চিহ্নিত করেন। বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, শনি ও শুক্র নামকরণ হয় এগুলোর।

প্রাচীন মিসরীয়দের প্রকৌশল দক্ষতা

প্রাচীন মিসরীয়রা তাঁদের প্রকৌশল দক্ষতা, কার্যক্রম এবং কাজের টেকসই ফলের কারণে বেশি পরিচিত। মিসরীয় প্রকৌশলবিদ্যার আলোচনা করতে গেলে ইমহোটেপের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি ছিলেন মিসরের প্রথম পরিচিত স্থপতি, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী। ইমহোটেপের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাচীন মিসরীয় লিপিতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তিনি যে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৭-২৬৪৮ আমলের রাজা জোসারের ‘ভিজিয়ার’ বা প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, সেটুকু জানা যায়।

প্রাচীন রাজশাসনে ভিজিয়ারদের অনেক গুরুত্ব ছিল। কারণ, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন চালাতেন। ইমহোটেপকে জোসার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে শুধু ভিজিয়ারই নিযুক্ত করেননি তিনি, পাশাপাশি নিজের এক স্থাপত্যে ইমহোটেপের নাম খোদাই করেন। কিছু জীবনীমূলক লেখা থেকে জানা যায়, ইমহোটেপের পূর্বপুরুষ স্থপতি ও প্রকৌশলী ছিলেন।

সেই উত্তরাধিকার তিনি ও তাঁর সন্তানেরাও চর্চা করেছেন। নির্দিষ্ট একটি পিরামিড নির্মাণে অবদানের কারণে মিসরীয় প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীর মধ্যে ইমহোটেপ সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা জোসার তাঁর একটি পিরামিড নকশার দায়িত্ব ইমহোটেপকে দিয়েছিলেন। প্রকৌশলী ইমহোটেপ রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এমন এক নকশা উদ্ভাবন করেন, যা ছিল পিরামিড তৈরির একেবারে আদি ধাপ।

জোসারের আগে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের রাজারা সমাহিত হতেন ‘মাস্তাবা’ নামের কবরে। মাস্তাবা ছিল আয়তাকার কাদামাটির তৈরি সমাধি, যার নিচে ছিল কবরকক্ষ। প্রথম দুটি রাজবংশের জন্য মাস্তাবা যথেষ্ট কার্যকর ছিল। কিন্তু রাজা জোসার আরও বিশাল, জাঁকজমকপূর্ণ ও চিরস্থায়ী কিছু একটা চেয়েছিলেন। মাস্তাবার নকশা পুরো বাদ না দিয়ে তাঁর ওপর ছোট আরেকটি মাস্তাবা বসিয়ে এটিকে আরও উন্নত করেন।

নির্মাণ শেষ হলে দেখা যায়, ওই নকশায় স্টেপ পিরামিডের ছয়টি ধাপ এবং নেক্রপলিসের ওপর ১৯৬ ফুট উচ্চতায় দণ্ডায়মান ছিল। স্থায়ী স্টেপ পিরামিড পাথরের তৈরি ও কাদামাটির মাস্তাবার চেয়ে অনেক বেশি টেকসই হওয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ হয় ওঠে। ইমহোটেপের ধারণাকে আরও উন্নত করে চতুর্থ রাজবংশের সত্যিকারের পিরামিড নির্মাণ করা হয়। তবে ইমহোটেপের অনুপ্রেরণা ছাড়া তাঁদের এ কাজ কখনো সম্ভব হতো না।

ইমহোটেপ কেবল প্রকৌশলী বা স্থপতিই নন, চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। ইমহোটেমের মৃত্যুর অনেক পরে (মধ্য রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত) মিসরীয় লিপিতে ইমহোটেপকে নিয়ে এমন দাবি করা হয়। সম্ভবত তাঁকে ‘র্সবশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী’ হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে পরে চিকিৎসা দক্ষতাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীন চিকিৎসাবিষয়ক পাণ্ডু লিপি ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ ভিত্তি করে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, ইমহোটেপ সত্যিই একজন চিকিৎসক ছিলেন।

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিদ্যা

এক ডজনের বেশি প্রাচীন চিকিৎসাসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি প্যাপিরাস থেকে প্রাচীন মিসরতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’। এডউইন স্মিথ নামের এক ব্যক্তি ১৮৬২ সালে পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন, তাঁরই নামে পাণ্ডুলিপির নামকরণ করা হয়। এই প্যাপিরাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, প্রাচীন মিসরে জাদু ও চিকিৎসা গভীরভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এতে কোনো জাদুবিদ্যার উল্লেখ নেই, যা প্রাচীন মিসরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক; বরং এটি যৌক্তিকতানির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিকে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৫৫০ সালে নতুন রাজবংশের আমলের হিসেবে ধরা হয়। তবে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, এর শব্দভান্ডার ও ব্যাকরণ প্রমাণ করে, ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ পুরাতন রাজবংশ যুগের কোনো গ্রন্থের ভিত্তিতে লেখা। সত্যি তাই হলে ইমহোটেপ হবেন এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের মূল লেখক।

যখন চিকিৎসাবিষয়ক সকল প্যাপিরাস একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে রাখা দরকার। প্রথমত, এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস প্রাচীনতম আর লন্ডন ও লাইডেন প্যাপিরাস সর্বশেষ—যেগুলো ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের। এটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, সে সময় মিসর প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রথমে গ্রিক ও পরে রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। যাঁরা এই প্যাপিরাসগুলো লিখেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় গ্রিক-রোমান তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অনেক প্যাপিরাসই সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে লেখা, আবার কিছু কিছু ছিল বিশেষায়িত। যেমন ‘কাহুন প্যাপিরাস’ মূলত স্ত্রীরোগসংক্রান্ত চিকিৎসা (গাইনোকোলজিক্যাল মেডিসিন) নিয়ে লেখা, ‘ব্রুকলিন প্যাপিরাস’ সাপের দংশনসম্পর্কিত ও ‘লন্ডন প্যাপিরাস’ জাদুবিদ্যাবিষয়ক।

উল্লেখ্য, প্রাচীন মিসরের সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণত একাধিক ভূমিকা পালন করতেন। এসবের মধ্যে ধর্মীয় পুরোহিত হওয়া প্রায় সাধারণ ব্যাপার ছিল।

মমি তৈরির চর্চার কারণে সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় মানবদেহের গঠন সম্পর্কে মিসরীয়রা অনেক ভালো ধারণা রাখতেন। তাঁরা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অনেক অঙ্গের নাম জানতেন। মমি তৈরির সময় তাঁরা ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রসমূহ বের করে দেবতার মুখখচিত কাঠের তৈরি বয়ামে সংরক্ষণ করতেন। তবে হৃৎপিণ্ড ও কিডনি সাধারণত অক্ষত অবস্থায় রাখা হতো। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নাক দিয়ে মস্তিষ্ক বের করে ফেলা হতো। গবেষকদের ধারণা, সম্ভবত মিসরীয়রা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ভালো বুঝতেন না। মাথায় আঘাত লাগলে মানুষের যে মৃত্যু হতে পারে, শুধু এটুকু জানতেন।

প্রাচীন মিসরীয় ওষুধবিজ্ঞান

প্রাচীন মিসরে রোগের উৎস বা কারণ ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করার ধারণা বিকশিত ছিল না। তাই তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে রোগের মূল কারণ নির্ণয় না করে বরং রোগের লক্ষণ চিকিৎসা করা হতো। খনিজ, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ—এই তিনটি উৎসের একক বা মিলিত উপাদান দিয়ে তাঁরা চিকিৎসা করতেন। সাধারণত ন্যাট্রন নামের একটি খনিজ পদার্থ মমি তৈরির সময় শরীর শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। সেই সঙ্গে ক্ষত থেকে পুঁজ বের করার জন্যও ব্যবহার করা হতো।

প্রাণিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ছিল প্রস্রাব ও গোবর—এগুলো সাধারণত শরীরের বাইরের অংশে অর্থাৎ চামড়ায় ব্যবহার করা হতো। উদ্ভিজ্জ উপাদানের মধ্যে ছিল এমার নামে একধরনের প্রাচীন গম, হেম্প নামের এক জাতের গাঁজা ও রেড়ির তেল অর্থাৎ ভেন্নাগাছের বিচি থেকে তৈরি তেল—এই উপাদানগুলো সাধারণত মুখে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। এসব ওষুধের কার্যকারিতা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হলেও ব্যথানাশক হিসেবে কার্যকর ছিল।

এবার্স প্যাপিরাসে শিশুদের কান্নার প্রতিষেধক হিসেবে সম্ভাব্য আফিমজাতীয় ওষুধের উল্লেখ আছে। তাতে বিশেষভাবে বলা আছে, ‘অতিরিক্ত কান্না থামানোর প্রতিষেধক’: শেপেন বা আফিম, দেয়ালের ওপর থাকা মাছির মল—এই উপাদানগুলোর মিশ্রণ তৈরি করে চার দিন খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ হয়ে যাবে।’

গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় আফিমগাছ বোঝাতে শেপেন শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মিসরীয়রা আরও কিছু নেশাজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করতেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল গাঁজা, যার মিসরীয় নাম ছিল (শেমশেমেট)। এটি দড়ি তৈরিতে এবং সম্ভবত ব্যথা উপশমেও ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত মিসরীয়রা ম্যানড্রেক—প্রাচীন ঔষধি গাছ, যার শিকড়ে ব্যথানাশক ও নেশাজাতীয় উপাদান থাকে এবং নিমফিয়া নামে নেশাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ ব্যবহার করতেন।

চিকিৎসাপদ্ধতি

মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতির অনেকাংশই ওষুধের নিয়মকানুনসহ প্যাপিরাস বা পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে। স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লেখা আছে।

এসব লেখায় দেখা যায়, শরীর সম্পর্কে মিসরীয়দের জ্ঞান মোটামুটি উন্নতই ছিল। কিন্তু অনেক রোগেরই চিকিৎসা তাঁরা জানতেন না। যেমন ইবার্স প্যাপিরাসে নারীদের মাসিক বন্ধ হওয়া রোগ ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এর সঠিক ওষুধ বা চিকিৎসা কী হবে, তার উল্লেখ নেই।

সেখানে বলা হয়েছে, ‘অনেক বছর ধরে মাসিক বন্ধ থাকা নারীকে পরীক্ষার সময় যদি তিনি বিশেষ ধরনের বমি করেন এবং যদি তাঁর পেট আগুনের মতো জ্বলতে থাকে; কিন্তু বমির পর জ্বালাভাব কমে যায়। তখন জরায়ুতে রক্ত উঠেছে বলে ধরে নিতে হবে।’

চিকিৎসা হিসেবে রোগীকে চার দিন ধরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি তরল ওষুধ খেতে বলা হতো। যদিও এই ওষুধ খুব বেশি উপকারে আসত না, তারপরও লেখা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মিসরীয়দের মানবদেহ সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান ছিল। মিসরীয়রা মানব দেহসম্পর্কিত জ্ঞান ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারও করতেন।

চিকিৎসাবিষয়ক বেশির ভাগ মিসরীয় প্যাপিরাসে হাড় ভাঙার সচরাচর উল্লেখ আছে। পিরামিড, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির মতো খাটুনির কাজে থাকা পুরুষদের হাড় ভাঙার ঘটনা খুবই সাধারণ ছিল। তাই মিসরীয় চিকিৎসকদের হাড় ভাঙার চিকিৎসার অনেক সুযোগ হয়েছিল। এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসে সাধারণ হাড় ভাঙা কীভাবে জোড়া লাগানো যাবে, তার নানা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া আছে।

কাঁধের হাড় ভাঙলে কীভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে, তার একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, ‘পিঠের ওপর চিত করে শোয়াতে হবে, দুই কাঁধের মাঝখানে ভাঁজ করা কাপড় রাখতে হবে। এরপর দুই কাঁধ ছড়িয়ে দিতে হবে, দুই কাঁধ টান টান রাখতে হবে; যাতে ভাঙা হাড়টি নিজের জায়গায় চলে আসে। এরপর লিনেন কাপড় দিয়ে স্প্লিন্ট বানাতে হবে, একটি রাখতে হবে বাহুর ওপরের অংশের ভেতরের দিকে, আরেকটি নিচের দিকে। তারপর এটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রতিদিন মধু দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।’

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিষয়ক প্যাপিরাসে ওপরের বিষয়গুলো ছাড়াও পশুর কামড় ও প্রাণীর দংশন এবং দাঁতের চিকিৎসার কথা উল্লেখ আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য কিছুটা কম পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র পাওয়া যায়নি, যা বিশেষভাবে অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে শনাক্ত করা যায়। মিসরীয় বিজ্ঞান ছিল বহুমুখী, বেশ কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক। প্রাচীন মিসরীয়রা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ না করলেও তাঁদের সৃষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন মেটাত—হোক সেটা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল কিংবা চিকিৎসা।

জিনাতুন নূর

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়। গ্রিকরা আধুনিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূচনা করলেও তাঁদের আগেও মানুষ ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা করতেন।

প্রাচীন মিসরীয়রা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই জ্ঞান তাঁদের পিরামিড, মন্দির নির্মাণ, ক্যালেন্ডার তৈরি এবং সমাজ পরিচালনায়ও সহায়তা করে। যদিও প্রাচীন মিসরীয়দের বিজ্ঞান অনেকাংশেই আজকের দিনে জাদু বা কল্পকাহিনির মতো মনে হতে পারে, তবু এর কিছু কিছু দিক আধুনিক বিশ্বে এখনো প্রাসঙ্গিক।

মিসরীয়দের গণিতর্চচা

প্রাচীন মিসরীয়দের হিসাবের খাতা দেখলে একজন আধুনিক মানুষের কাছে খুব অচেনা মনে হবে। কারণ, মিসরীয়রা আধুনিক আরবি সংখ্যাপদ্ধতি তো নয়ই, প্রাচীন রোমান সংখ্যাপদ্ধতিও ব্যবহার করতেন না। তাঁরা হায়ারোগ্লিফিকস নামে একধরনের চিত্রলিপি ব্যবহার করে সংখ্যা বোঝাতেন। তাঁদের সংখ্যা পদ্ধতিতে দশমিকভিত্তিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক। ১, ১০, ১০০০, ১০০০০, ১০০০০০ ও ১,০০০,০০০ এমন র্নিদিষ্ট কিছু সংখ্যার জন্য তাঁরা আলাদা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতেন।

তাঁদের সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রম অনুযায়ী লেখা হতো। লেখার দিক হতো বাঁ থেকে ডানে, আবার কখনো ডান থেকে বাঁয়ে, তবে তা পাঠ্য অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারত। মিসরীয়দের মধ্যে কোনো ‘শূন্য’র ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা শূন্য ব্যবহার করতেন না। তবে মাঝে মাঝে তাঁরা ফাঁকা জায়গা দিয়ে শূন্য বোঝাতেন। মিসরীয় গণিতসংক্রান্ত যে চারটি প্যাপিরাস (প্রাচীন কাগজে লেখা দলিল) এখনো টিকে আছে, সেগুলো হলো—মস্কো, বার্লিন, কাহুন ও রাইন্ড প্যাপিরাস।

আধুনিক গবেষণায় রাইন্ড প্যাপিরাসকে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা হয়। এই সংখ্যাপদ্ধতি জটিল হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ছিল সহজ। যোগের ক্ষেত্রে লেখক শুধু একটি সংখ্যার পর আরেকটি সংখ্যা লিখে দিতেন। যাঁরা ভাষা জানতেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন, কোথায় একটি সংখ্যা শেষ হয়ে অন্য সংখ্যাটি শুরু হয়েছে। গুণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি আদি হলেও এখনো বোঝা সহজ। ছোট সংখ্যাগুলো গুণ করা হতো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে (যেমন: ১, ১, ১, ১ = ৪), আর ১০,০০০ এর বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রের প্রথমে বড় সংখ্যাটি লেখা হতো এবং নিচে এক এক করে গুণনীয়ক লেখা থাকত। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০,০০০ এর নিচে চারটি এক লেখা থাকত, তাহলে এর মান হতো ৪ গুণ ১০০,০০০ = ৪০০,০০০।

‘r’ ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত চিহ্নটি ছিল মানুষের মুখের মতো এবং এটি কোনো সংখ্যার ওপরে লেখা হলে তা ভগ্নাংশ বোঝাত। যেমন ‘r’ চিহ্ন যদি চারটি একের (১) ওপর লেখা হতো, তাহলে তা ১/৪ বোঝাত। গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ভাগফল নির্ধারণ করা হতো। মিসরীয়রা জ্যামিতিরও বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালেও প্রচলিত ৩.১৬ সংখ্যা এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধের ৮/৯ বা আট নবমাংশকে বর্গ করে পাই (π) এর মান নির্ধারণ করেছিলেন মিসরীয়রা। উল্লেখ্য, মিসরীয়রা তাত্ত্বিক গণিতের বিকাশ ঘটাতে পারেননি। তাঁরা বাস্তব প্রয়োজনে হিসাব-নিকাশ, প্রকৌশল ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মতো প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহার করতেন।

মিসরীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা

সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় প্রাচীন মিসরীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কম মনোযোগ দিলেও তাঁরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। মিসরীয়রা অ্যাস্ট্রোল্যাবের মতো ‘মেরখেট’ নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঊর্ষা মেজর বা সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁরা মেরখেটের সঙ্গে পামগাছের পাতার মাঝখানের শিরা বা তন্তু দিয়ে তৈরি দৃষ্টিনির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চার দিক বরাবর পুরোনো আমলের পিরামিড ও সূর্যমন্দিরগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন প্রাচীন মিসরের গবেষকেরা।

মধ্য রাজবংশ (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এবং পরবর্তী সময়ে (৬৬৪–৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আকাশ পর্যবেক্ষণ কফিনে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন মিসরীয়রা। এসব নক্ষত্রচিত্রকে নক্ষত্রঘড়ি বা তির্যক ক্যালেন্ডার বলা হয়। কারণ, মিসরীয়রা পুরো রাতের আকাশের নক্ষত্রগুলোকে ৩৬টি লম্বে ভাগ করতেন, প্রতিটি লম্বে ৩৬ ধরনের নক্ষত্র থাকত। এটি সময় গণনা পদ্ধতি, যা থেকে রাতে কোন সময়ে কোন নক্ষত্র আকাশে উঠবে, তা বোঝা যেত। এটা ছিল মিসরীয়দের রাতের সময় পরিমাপের পদ্ধতি।

এসব নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিরিয়াস নামের নক্ষত্র, এটিকে মিসরীয়রা সোপদেত নামে চিনতেন। এটি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং প্রতিবছরের জুলাই মাসে নীল নদের বার্ষিক প্লাবনের সময় এর দেখা মিলত। মধ্য রাজত্বকাল (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত মিসরীয় বিজ্ঞানীরা পাঁচটি গ্রহ চিহ্নিত করেন। বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, শনি ও শুক্র নামকরণ হয় এগুলোর।

প্রাচীন মিসরীয়দের প্রকৌশল দক্ষতা

প্রাচীন মিসরীয়রা তাঁদের প্রকৌশল দক্ষতা, কার্যক্রম এবং কাজের টেকসই ফলের কারণে বেশি পরিচিত। মিসরীয় প্রকৌশলবিদ্যার আলোচনা করতে গেলে ইমহোটেপের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি ছিলেন মিসরের প্রথম পরিচিত স্থপতি, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী। ইমহোটেপের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাচীন মিসরীয় লিপিতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তিনি যে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৭-২৬৪৮ আমলের রাজা জোসারের ‘ভিজিয়ার’ বা প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, সেটুকু জানা যায়।

প্রাচীন রাজশাসনে ভিজিয়ারদের অনেক গুরুত্ব ছিল। কারণ, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন চালাতেন। ইমহোটেপকে জোসার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে শুধু ভিজিয়ারই নিযুক্ত করেননি তিনি, পাশাপাশি নিজের এক স্থাপত্যে ইমহোটেপের নাম খোদাই করেন। কিছু জীবনীমূলক লেখা থেকে জানা যায়, ইমহোটেপের পূর্বপুরুষ স্থপতি ও প্রকৌশলী ছিলেন।

সেই উত্তরাধিকার তিনি ও তাঁর সন্তানেরাও চর্চা করেছেন। নির্দিষ্ট একটি পিরামিড নির্মাণে অবদানের কারণে মিসরীয় প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীর মধ্যে ইমহোটেপ সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা জোসার তাঁর একটি পিরামিড নকশার দায়িত্ব ইমহোটেপকে দিয়েছিলেন। প্রকৌশলী ইমহোটেপ রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এমন এক নকশা উদ্ভাবন করেন, যা ছিল পিরামিড তৈরির একেবারে আদি ধাপ।

জোসারের আগে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের রাজারা সমাহিত হতেন ‘মাস্তাবা’ নামের কবরে। মাস্তাবা ছিল আয়তাকার কাদামাটির তৈরি সমাধি, যার নিচে ছিল কবরকক্ষ। প্রথম দুটি রাজবংশের জন্য মাস্তাবা যথেষ্ট কার্যকর ছিল। কিন্তু রাজা জোসার আরও বিশাল, জাঁকজমকপূর্ণ ও চিরস্থায়ী কিছু একটা চেয়েছিলেন। মাস্তাবার নকশা পুরো বাদ না দিয়ে তাঁর ওপর ছোট আরেকটি মাস্তাবা বসিয়ে এটিকে আরও উন্নত করেন।

নির্মাণ শেষ হলে দেখা যায়, ওই নকশায় স্টেপ পিরামিডের ছয়টি ধাপ এবং নেক্রপলিসের ওপর ১৯৬ ফুট উচ্চতায় দণ্ডায়মান ছিল। স্থায়ী স্টেপ পিরামিড পাথরের তৈরি ও কাদামাটির মাস্তাবার চেয়ে অনেক বেশি টেকসই হওয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ হয় ওঠে। ইমহোটেপের ধারণাকে আরও উন্নত করে চতুর্থ রাজবংশের সত্যিকারের পিরামিড নির্মাণ করা হয়। তবে ইমহোটেপের অনুপ্রেরণা ছাড়া তাঁদের এ কাজ কখনো সম্ভব হতো না।

ইমহোটেপ কেবল প্রকৌশলী বা স্থপতিই নন, চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। ইমহোটেমের মৃত্যুর অনেক পরে (মধ্য রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত) মিসরীয় লিপিতে ইমহোটেপকে নিয়ে এমন দাবি করা হয়। সম্ভবত তাঁকে ‘র্সবশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী’ হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে পরে চিকিৎসা দক্ষতাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীন চিকিৎসাবিষয়ক পাণ্ডু লিপি ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ ভিত্তি করে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, ইমহোটেপ সত্যিই একজন চিকিৎসক ছিলেন।

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিদ্যা

এক ডজনের বেশি প্রাচীন চিকিৎসাসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি প্যাপিরাস থেকে প্রাচীন মিসরতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’। এডউইন স্মিথ নামের এক ব্যক্তি ১৮৬২ সালে পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন, তাঁরই নামে পাণ্ডুলিপির নামকরণ করা হয়। এই প্যাপিরাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, প্রাচীন মিসরে জাদু ও চিকিৎসা গভীরভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এতে কোনো জাদুবিদ্যার উল্লেখ নেই, যা প্রাচীন মিসরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক; বরং এটি যৌক্তিকতানির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিকে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৫৫০ সালে নতুন রাজবংশের আমলের হিসেবে ধরা হয়। তবে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, এর শব্দভান্ডার ও ব্যাকরণ প্রমাণ করে, ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ পুরাতন রাজবংশ যুগের কোনো গ্রন্থের ভিত্তিতে লেখা। সত্যি তাই হলে ইমহোটেপ হবেন এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের মূল লেখক।

যখন চিকিৎসাবিষয়ক সকল প্যাপিরাস একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে রাখা দরকার। প্রথমত, এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস প্রাচীনতম আর লন্ডন ও লাইডেন প্যাপিরাস সর্বশেষ—যেগুলো ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের। এটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, সে সময় মিসর প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রথমে গ্রিক ও পরে রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। যাঁরা এই প্যাপিরাসগুলো লিখেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় গ্রিক-রোমান তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অনেক প্যাপিরাসই সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে লেখা, আবার কিছু কিছু ছিল বিশেষায়িত। যেমন ‘কাহুন প্যাপিরাস’ মূলত স্ত্রীরোগসংক্রান্ত চিকিৎসা (গাইনোকোলজিক্যাল মেডিসিন) নিয়ে লেখা, ‘ব্রুকলিন প্যাপিরাস’ সাপের দংশনসম্পর্কিত ও ‘লন্ডন প্যাপিরাস’ জাদুবিদ্যাবিষয়ক।

উল্লেখ্য, প্রাচীন মিসরের সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণত একাধিক ভূমিকা পালন করতেন। এসবের মধ্যে ধর্মীয় পুরোহিত হওয়া প্রায় সাধারণ ব্যাপার ছিল।

মমি তৈরির চর্চার কারণে সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় মানবদেহের গঠন সম্পর্কে মিসরীয়রা অনেক ভালো ধারণা রাখতেন। তাঁরা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অনেক অঙ্গের নাম জানতেন। মমি তৈরির সময় তাঁরা ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রসমূহ বের করে দেবতার মুখখচিত কাঠের তৈরি বয়ামে সংরক্ষণ করতেন। তবে হৃৎপিণ্ড ও কিডনি সাধারণত অক্ষত অবস্থায় রাখা হতো। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নাক দিয়ে মস্তিষ্ক বের করে ফেলা হতো। গবেষকদের ধারণা, সম্ভবত মিসরীয়রা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ভালো বুঝতেন না। মাথায় আঘাত লাগলে মানুষের যে মৃত্যু হতে পারে, শুধু এটুকু জানতেন।

প্রাচীন মিসরীয় ওষুধবিজ্ঞান

প্রাচীন মিসরে রোগের উৎস বা কারণ ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করার ধারণা বিকশিত ছিল না। তাই তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে রোগের মূল কারণ নির্ণয় না করে বরং রোগের লক্ষণ চিকিৎসা করা হতো। খনিজ, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ—এই তিনটি উৎসের একক বা মিলিত উপাদান দিয়ে তাঁরা চিকিৎসা করতেন। সাধারণত ন্যাট্রন নামের একটি খনিজ পদার্থ মমি তৈরির সময় শরীর শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। সেই সঙ্গে ক্ষত থেকে পুঁজ বের করার জন্যও ব্যবহার করা হতো।

প্রাণিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ছিল প্রস্রাব ও গোবর—এগুলো সাধারণত শরীরের বাইরের অংশে অর্থাৎ চামড়ায় ব্যবহার করা হতো। উদ্ভিজ্জ উপাদানের মধ্যে ছিল এমার নামে একধরনের প্রাচীন গম, হেম্প নামের এক জাতের গাঁজা ও রেড়ির তেল অর্থাৎ ভেন্নাগাছের বিচি থেকে তৈরি তেল—এই উপাদানগুলো সাধারণত মুখে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। এসব ওষুধের কার্যকারিতা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হলেও ব্যথানাশক হিসেবে কার্যকর ছিল।

এবার্স প্যাপিরাসে শিশুদের কান্নার প্রতিষেধক হিসেবে সম্ভাব্য আফিমজাতীয় ওষুধের উল্লেখ আছে। তাতে বিশেষভাবে বলা আছে, ‘অতিরিক্ত কান্না থামানোর প্রতিষেধক’: শেপেন বা আফিম, দেয়ালের ওপর থাকা মাছির মল—এই উপাদানগুলোর মিশ্রণ তৈরি করে চার দিন খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ হয়ে যাবে।’

গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় আফিমগাছ বোঝাতে শেপেন শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মিসরীয়রা আরও কিছু নেশাজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করতেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল গাঁজা, যার মিসরীয় নাম ছিল (শেমশেমেট)। এটি দড়ি তৈরিতে এবং সম্ভবত ব্যথা উপশমেও ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত মিসরীয়রা ম্যানড্রেক—প্রাচীন ঔষধি গাছ, যার শিকড়ে ব্যথানাশক ও নেশাজাতীয় উপাদান থাকে এবং নিমফিয়া নামে নেশাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ ব্যবহার করতেন।

চিকিৎসাপদ্ধতি

মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতির অনেকাংশই ওষুধের নিয়মকানুনসহ প্যাপিরাস বা পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে। স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লেখা আছে।

এসব লেখায় দেখা যায়, শরীর সম্পর্কে মিসরীয়দের জ্ঞান মোটামুটি উন্নতই ছিল। কিন্তু অনেক রোগেরই চিকিৎসা তাঁরা জানতেন না। যেমন ইবার্স প্যাপিরাসে নারীদের মাসিক বন্ধ হওয়া রোগ ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এর সঠিক ওষুধ বা চিকিৎসা কী হবে, তার উল্লেখ নেই।

সেখানে বলা হয়েছে, ‘অনেক বছর ধরে মাসিক বন্ধ থাকা নারীকে পরীক্ষার সময় যদি তিনি বিশেষ ধরনের বমি করেন এবং যদি তাঁর পেট আগুনের মতো জ্বলতে থাকে; কিন্তু বমির পর জ্বালাভাব কমে যায়। তখন জরায়ুতে রক্ত উঠেছে বলে ধরে নিতে হবে।’

চিকিৎসা হিসেবে রোগীকে চার দিন ধরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি তরল ওষুধ খেতে বলা হতো। যদিও এই ওষুধ খুব বেশি উপকারে আসত না, তারপরও লেখা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মিসরীয়দের মানবদেহ সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান ছিল। মিসরীয়রা মানব দেহসম্পর্কিত জ্ঞান ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারও করতেন।

চিকিৎসাবিষয়ক বেশির ভাগ মিসরীয় প্যাপিরাসে হাড় ভাঙার সচরাচর উল্লেখ আছে। পিরামিড, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির মতো খাটুনির কাজে থাকা পুরুষদের হাড় ভাঙার ঘটনা খুবই সাধারণ ছিল। তাই মিসরীয় চিকিৎসকদের হাড় ভাঙার চিকিৎসার অনেক সুযোগ হয়েছিল। এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসে সাধারণ হাড় ভাঙা কীভাবে জোড়া লাগানো যাবে, তার নানা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া আছে।

কাঁধের হাড় ভাঙলে কীভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে, তার একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, ‘পিঠের ওপর চিত করে শোয়াতে হবে, দুই কাঁধের মাঝখানে ভাঁজ করা কাপড় রাখতে হবে। এরপর দুই কাঁধ ছড়িয়ে দিতে হবে, দুই কাঁধ টান টান রাখতে হবে; যাতে ভাঙা হাড়টি নিজের জায়গায় চলে আসে। এরপর লিনেন কাপড় দিয়ে স্প্লিন্ট বানাতে হবে, একটি রাখতে হবে বাহুর ওপরের অংশের ভেতরের দিকে, আরেকটি নিচের দিকে। তারপর এটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রতিদিন মধু দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।’

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিষয়ক প্যাপিরাসে ওপরের বিষয়গুলো ছাড়াও পশুর কামড় ও প্রাণীর দংশন এবং দাঁতের চিকিৎসার কথা উল্লেখ আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য কিছুটা কম পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র পাওয়া যায়নি, যা বিশেষভাবে অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে শনাক্ত করা যায়। মিসরীয় বিজ্ঞান ছিল বহুমুখী, বেশ কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক। প্রাচীন মিসরীয়রা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ না করলেও তাঁদের সৃষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন মেটাত—হোক সেটা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল কিংবা চিকিৎসা।

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়। গ্রিকরা আধুনিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূচনা করলেও তাঁদের আগেও মানুষ ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা করতেন।

প্রাচীন মিসরীয়রা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই জ্ঞান তাঁদের পিরামিড, মন্দির নির্মাণ, ক্যালেন্ডার তৈরি এবং সমাজ পরিচালনায়ও সহায়তা করে। যদিও প্রাচীন মিসরীয়দের বিজ্ঞান অনেকাংশেই আজকের দিনে জাদু বা কল্পকাহিনির মতো মনে হতে পারে, তবু এর কিছু কিছু দিক আধুনিক বিশ্বে এখনো প্রাসঙ্গিক।

মিসরীয়দের গণিতর্চচা

প্রাচীন মিসরীয়দের হিসাবের খাতা দেখলে একজন আধুনিক মানুষের কাছে খুব অচেনা মনে হবে। কারণ, মিসরীয়রা আধুনিক আরবি সংখ্যাপদ্ধতি তো নয়ই, প্রাচীন রোমান সংখ্যাপদ্ধতিও ব্যবহার করতেন না। তাঁরা হায়ারোগ্লিফিকস নামে একধরনের চিত্রলিপি ব্যবহার করে সংখ্যা বোঝাতেন। তাঁদের সংখ্যা পদ্ধতিতে দশমিকভিত্তিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক। ১, ১০, ১০০০, ১০০০০, ১০০০০০ ও ১,০০০,০০০ এমন র্নিদিষ্ট কিছু সংখ্যার জন্য তাঁরা আলাদা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতেন।

তাঁদের সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রম অনুযায়ী লেখা হতো। লেখার দিক হতো বাঁ থেকে ডানে, আবার কখনো ডান থেকে বাঁয়ে, তবে তা পাঠ্য অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারত। মিসরীয়দের মধ্যে কোনো ‘শূন্য’র ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা শূন্য ব্যবহার করতেন না। তবে মাঝে মাঝে তাঁরা ফাঁকা জায়গা দিয়ে শূন্য বোঝাতেন। মিসরীয় গণিতসংক্রান্ত যে চারটি প্যাপিরাস (প্রাচীন কাগজে লেখা দলিল) এখনো টিকে আছে, সেগুলো হলো—মস্কো, বার্লিন, কাহুন ও রাইন্ড প্যাপিরাস।

আধুনিক গবেষণায় রাইন্ড প্যাপিরাসকে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা হয়। এই সংখ্যাপদ্ধতি জটিল হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ছিল সহজ। যোগের ক্ষেত্রে লেখক শুধু একটি সংখ্যার পর আরেকটি সংখ্যা লিখে দিতেন। যাঁরা ভাষা জানতেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন, কোথায় একটি সংখ্যা শেষ হয়ে অন্য সংখ্যাটি শুরু হয়েছে। গুণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি আদি হলেও এখনো বোঝা সহজ। ছোট সংখ্যাগুলো গুণ করা হতো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে (যেমন: ১, ১, ১, ১ = ৪), আর ১০,০০০ এর বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রের প্রথমে বড় সংখ্যাটি লেখা হতো এবং নিচে এক এক করে গুণনীয়ক লেখা থাকত। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০,০০০ এর নিচে চারটি এক লেখা থাকত, তাহলে এর মান হতো ৪ গুণ ১০০,০০০ = ৪০০,০০০।

‘r’ ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত চিহ্নটি ছিল মানুষের মুখের মতো এবং এটি কোনো সংখ্যার ওপরে লেখা হলে তা ভগ্নাংশ বোঝাত। যেমন ‘r’ চিহ্ন যদি চারটি একের (১) ওপর লেখা হতো, তাহলে তা ১/৪ বোঝাত। গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ভাগফল নির্ধারণ করা হতো। মিসরীয়রা জ্যামিতিরও বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালেও প্রচলিত ৩.১৬ সংখ্যা এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধের ৮/৯ বা আট নবমাংশকে বর্গ করে পাই (π) এর মান নির্ধারণ করেছিলেন মিসরীয়রা। উল্লেখ্য, মিসরীয়রা তাত্ত্বিক গণিতের বিকাশ ঘটাতে পারেননি। তাঁরা বাস্তব প্রয়োজনে হিসাব-নিকাশ, প্রকৌশল ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মতো প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহার করতেন।

মিসরীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা

সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় প্রাচীন মিসরীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কম মনোযোগ দিলেও তাঁরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। মিসরীয়রা অ্যাস্ট্রোল্যাবের মতো ‘মেরখেট’ নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঊর্ষা মেজর বা সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁরা মেরখেটের সঙ্গে পামগাছের পাতার মাঝখানের শিরা বা তন্তু দিয়ে তৈরি দৃষ্টিনির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চার দিক বরাবর পুরোনো আমলের পিরামিড ও সূর্যমন্দিরগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন প্রাচীন মিসরের গবেষকেরা।

মধ্য রাজবংশ (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এবং পরবর্তী সময়ে (৬৬৪–৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আকাশ পর্যবেক্ষণ কফিনে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন মিসরীয়রা। এসব নক্ষত্রচিত্রকে নক্ষত্রঘড়ি বা তির্যক ক্যালেন্ডার বলা হয়। কারণ, মিসরীয়রা পুরো রাতের আকাশের নক্ষত্রগুলোকে ৩৬টি লম্বে ভাগ করতেন, প্রতিটি লম্বে ৩৬ ধরনের নক্ষত্র থাকত। এটি সময় গণনা পদ্ধতি, যা থেকে রাতে কোন সময়ে কোন নক্ষত্র আকাশে উঠবে, তা বোঝা যেত। এটা ছিল মিসরীয়দের রাতের সময় পরিমাপের পদ্ধতি।

এসব নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিরিয়াস নামের নক্ষত্র, এটিকে মিসরীয়রা সোপদেত নামে চিনতেন। এটি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং প্রতিবছরের জুলাই মাসে নীল নদের বার্ষিক প্লাবনের সময় এর দেখা মিলত। মধ্য রাজত্বকাল (২০৫৫–১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত মিসরীয় বিজ্ঞানীরা পাঁচটি গ্রহ চিহ্নিত করেন। বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, শনি ও শুক্র নামকরণ হয় এগুলোর।

প্রাচীন মিসরীয়দের প্রকৌশল দক্ষতা

প্রাচীন মিসরীয়রা তাঁদের প্রকৌশল দক্ষতা, কার্যক্রম এবং কাজের টেকসই ফলের কারণে বেশি পরিচিত। মিসরীয় প্রকৌশলবিদ্যার আলোচনা করতে গেলে ইমহোটেপের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি ছিলেন মিসরের প্রথম পরিচিত স্থপতি, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী। ইমহোটেপের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাচীন মিসরীয় লিপিতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তিনি যে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৭-২৬৪৮ আমলের রাজা জোসারের ‘ভিজিয়ার’ বা প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, সেটুকু জানা যায়।

প্রাচীন রাজশাসনে ভিজিয়ারদের অনেক গুরুত্ব ছিল। কারণ, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন চালাতেন। ইমহোটেপকে জোসার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে শুধু ভিজিয়ারই নিযুক্ত করেননি তিনি, পাশাপাশি নিজের এক স্থাপত্যে ইমহোটেপের নাম খোদাই করেন। কিছু জীবনীমূলক লেখা থেকে জানা যায়, ইমহোটেপের পূর্বপুরুষ স্থপতি ও প্রকৌশলী ছিলেন।

সেই উত্তরাধিকার তিনি ও তাঁর সন্তানেরাও চর্চা করেছেন। নির্দিষ্ট একটি পিরামিড নির্মাণে অবদানের কারণে মিসরীয় প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীর মধ্যে ইমহোটেপ সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা জোসার তাঁর একটি পিরামিড নকশার দায়িত্ব ইমহোটেপকে দিয়েছিলেন। প্রকৌশলী ইমহোটেপ রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এমন এক নকশা উদ্ভাবন করেন, যা ছিল পিরামিড তৈরির একেবারে আদি ধাপ।

জোসারের আগে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের রাজারা সমাহিত হতেন ‘মাস্তাবা’ নামের কবরে। মাস্তাবা ছিল আয়তাকার কাদামাটির তৈরি সমাধি, যার নিচে ছিল কবরকক্ষ। প্রথম দুটি রাজবংশের জন্য মাস্তাবা যথেষ্ট কার্যকর ছিল। কিন্তু রাজা জোসার আরও বিশাল, জাঁকজমকপূর্ণ ও চিরস্থায়ী কিছু একটা চেয়েছিলেন। মাস্তাবার নকশা পুরো বাদ না দিয়ে তাঁর ওপর ছোট আরেকটি মাস্তাবা বসিয়ে এটিকে আরও উন্নত করেন।

নির্মাণ শেষ হলে দেখা যায়, ওই নকশায় স্টেপ পিরামিডের ছয়টি ধাপ এবং নেক্রপলিসের ওপর ১৯৬ ফুট উচ্চতায় দণ্ডায়মান ছিল। স্থায়ী স্টেপ পিরামিড পাথরের তৈরি ও কাদামাটির মাস্তাবার চেয়ে অনেক বেশি টেকসই হওয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ হয় ওঠে। ইমহোটেপের ধারণাকে আরও উন্নত করে চতুর্থ রাজবংশের সত্যিকারের পিরামিড নির্মাণ করা হয়। তবে ইমহোটেপের অনুপ্রেরণা ছাড়া তাঁদের এ কাজ কখনো সম্ভব হতো না।

ইমহোটেপ কেবল প্রকৌশলী বা স্থপতিই নন, চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। ইমহোটেমের মৃত্যুর অনেক পরে (মধ্য রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত) মিসরীয় লিপিতে ইমহোটেপকে নিয়ে এমন দাবি করা হয়। সম্ভবত তাঁকে ‘র্সবশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী’ হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে পরে চিকিৎসা দক্ষতাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীন চিকিৎসাবিষয়ক পাণ্ডু লিপি ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ ভিত্তি করে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, ইমহোটেপ সত্যিই একজন চিকিৎসক ছিলেন।

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিদ্যা

এক ডজনের বেশি প্রাচীন চিকিৎসাসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি প্যাপিরাস থেকে প্রাচীন মিসরতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’। এডউইন স্মিথ নামের এক ব্যক্তি ১৮৬২ সালে পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন, তাঁরই নামে পাণ্ডুলিপির নামকরণ করা হয়। এই প্যাপিরাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, প্রাচীন মিসরে জাদু ও চিকিৎসা গভীরভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এতে কোনো জাদুবিদ্যার উল্লেখ নেই, যা প্রাচীন মিসরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক; বরং এটি যৌক্তিকতানির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিকে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৫৫০ সালে নতুন রাজবংশের আমলের হিসেবে ধরা হয়। তবে অনেক মিসরতত্ত্ববিদ মনে করেন, এর শব্দভান্ডার ও ব্যাকরণ প্রমাণ করে, ‘এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস’ পুরাতন রাজবংশ যুগের কোনো গ্রন্থের ভিত্তিতে লেখা। সত্যি তাই হলে ইমহোটেপ হবেন এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের মূল লেখক।

যখন চিকিৎসাবিষয়ক সকল প্যাপিরাস একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে রাখা দরকার। প্রথমত, এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস প্রাচীনতম আর লন্ডন ও লাইডেন প্যাপিরাস সর্বশেষ—যেগুলো ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের। এটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, সে সময় মিসর প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রথমে গ্রিক ও পরে রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। যাঁরা এই প্যাপিরাসগুলো লিখেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় গ্রিক-রোমান তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অনেক প্যাপিরাসই সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে লেখা, আবার কিছু কিছু ছিল বিশেষায়িত। যেমন ‘কাহুন প্যাপিরাস’ মূলত স্ত্রীরোগসংক্রান্ত চিকিৎসা (গাইনোকোলজিক্যাল মেডিসিন) নিয়ে লেখা, ‘ব্রুকলিন প্যাপিরাস’ সাপের দংশনসম্পর্কিত ও ‘লন্ডন প্যাপিরাস’ জাদুবিদ্যাবিষয়ক।

উল্লেখ্য, প্রাচীন মিসরের সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণত একাধিক ভূমিকা পালন করতেন। এসবের মধ্যে ধর্মীয় পুরোহিত হওয়া প্রায় সাধারণ ব্যাপার ছিল।

মমি তৈরির চর্চার কারণে সমসাময়িক মেসোপটেমীয়দের তুলনায় মানবদেহের গঠন সম্পর্কে মিসরীয়রা অনেক ভালো ধারণা রাখতেন। তাঁরা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অনেক অঙ্গের নাম জানতেন। মমি তৈরির সময় তাঁরা ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রসমূহ বের করে দেবতার মুখখচিত কাঠের তৈরি বয়ামে সংরক্ষণ করতেন। তবে হৃৎপিণ্ড ও কিডনি সাধারণত অক্ষত অবস্থায় রাখা হতো। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নাক দিয়ে মস্তিষ্ক বের করে ফেলা হতো। গবেষকদের ধারণা, সম্ভবত মিসরীয়রা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ভালো বুঝতেন না। মাথায় আঘাত লাগলে মানুষের যে মৃত্যু হতে পারে, শুধু এটুকু জানতেন।

প্রাচীন মিসরীয় ওষুধবিজ্ঞান

প্রাচীন মিসরে রোগের উৎস বা কারণ ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করার ধারণা বিকশিত ছিল না। তাই তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে রোগের মূল কারণ নির্ণয় না করে বরং রোগের লক্ষণ চিকিৎসা করা হতো। খনিজ, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ—এই তিনটি উৎসের একক বা মিলিত উপাদান দিয়ে তাঁরা চিকিৎসা করতেন। সাধারণত ন্যাট্রন নামের একটি খনিজ পদার্থ মমি তৈরির সময় শরীর শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। সেই সঙ্গে ক্ষত থেকে পুঁজ বের করার জন্যও ব্যবহার করা হতো।

প্রাণিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ছিল প্রস্রাব ও গোবর—এগুলো সাধারণত শরীরের বাইরের অংশে অর্থাৎ চামড়ায় ব্যবহার করা হতো। উদ্ভিজ্জ উপাদানের মধ্যে ছিল এমার নামে একধরনের প্রাচীন গম, হেম্প নামের এক জাতের গাঁজা ও রেড়ির তেল অর্থাৎ ভেন্নাগাছের বিচি থেকে তৈরি তেল—এই উপাদানগুলো সাধারণত মুখে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। এসব ওষুধের কার্যকারিতা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হলেও ব্যথানাশক হিসেবে কার্যকর ছিল।

এবার্স প্যাপিরাসে শিশুদের কান্নার প্রতিষেধক হিসেবে সম্ভাব্য আফিমজাতীয় ওষুধের উল্লেখ আছে। তাতে বিশেষভাবে বলা আছে, ‘অতিরিক্ত কান্না থামানোর প্রতিষেধক’: শেপেন বা আফিম, দেয়ালের ওপর থাকা মাছির মল—এই উপাদানগুলোর মিশ্রণ তৈরি করে চার দিন খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ হয়ে যাবে।’

গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় আফিমগাছ বোঝাতে শেপেন শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মিসরীয়রা আরও কিছু নেশাজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করতেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল গাঁজা, যার মিসরীয় নাম ছিল (শেমশেমেট)। এটি দড়ি তৈরিতে এবং সম্ভবত ব্যথা উপশমেও ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত মিসরীয়রা ম্যানড্রেক—প্রাচীন ঔষধি গাছ, যার শিকড়ে ব্যথানাশক ও নেশাজাতীয় উপাদান থাকে এবং নিমফিয়া নামে নেশাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ ব্যবহার করতেন।

চিকিৎসাপদ্ধতি

মিসরীয় চিকিৎসাপদ্ধতির অনেকাংশই ওষুধের নিয়মকানুনসহ প্যাপিরাস বা পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে। স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লেখা আছে।

এসব লেখায় দেখা যায়, শরীর সম্পর্কে মিসরীয়দের জ্ঞান মোটামুটি উন্নতই ছিল। কিন্তু অনেক রোগেরই চিকিৎসা তাঁরা জানতেন না। যেমন ইবার্স প্যাপিরাসে নারীদের মাসিক বন্ধ হওয়া রোগ ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এর সঠিক ওষুধ বা চিকিৎসা কী হবে, তার উল্লেখ নেই।

সেখানে বলা হয়েছে, ‘অনেক বছর ধরে মাসিক বন্ধ থাকা নারীকে পরীক্ষার সময় যদি তিনি বিশেষ ধরনের বমি করেন এবং যদি তাঁর পেট আগুনের মতো জ্বলতে থাকে; কিন্তু বমির পর জ্বালাভাব কমে যায়। তখন জরায়ুতে রক্ত উঠেছে বলে ধরে নিতে হবে।’

চিকিৎসা হিসেবে রোগীকে চার দিন ধরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি তরল ওষুধ খেতে বলা হতো। যদিও এই ওষুধ খুব বেশি উপকারে আসত না, তারপরও লেখা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মিসরীয়দের মানবদেহ সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান ছিল। মিসরীয়রা মানব দেহসম্পর্কিত জ্ঞান ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারও করতেন।

চিকিৎসাবিষয়ক বেশির ভাগ মিসরীয় প্যাপিরাসে হাড় ভাঙার সচরাচর উল্লেখ আছে। পিরামিড, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির মতো খাটুনির কাজে থাকা পুরুষদের হাড় ভাঙার ঘটনা খুবই সাধারণ ছিল। তাই মিসরীয় চিকিৎসকদের হাড় ভাঙার চিকিৎসার অনেক সুযোগ হয়েছিল। এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসে সাধারণ হাড় ভাঙা কীভাবে জোড়া লাগানো যাবে, তার নানা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া আছে।

কাঁধের হাড় ভাঙলে কীভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে, তার একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, ‘পিঠের ওপর চিত করে শোয়াতে হবে, দুই কাঁধের মাঝখানে ভাঁজ করা কাপড় রাখতে হবে। এরপর দুই কাঁধ ছড়িয়ে দিতে হবে, দুই কাঁধ টান টান রাখতে হবে; যাতে ভাঙা হাড়টি নিজের জায়গায় চলে আসে। এরপর লিনেন কাপড় দিয়ে স্প্লিন্ট বানাতে হবে, একটি রাখতে হবে বাহুর ওপরের অংশের ভেতরের দিকে, আরেকটি নিচের দিকে। তারপর এটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রতিদিন মধু দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।’

প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসাবিষয়ক প্যাপিরাসে ওপরের বিষয়গুলো ছাড়াও পশুর কামড় ও প্রাণীর দংশন এবং দাঁতের চিকিৎসার কথা উল্লেখ আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য কিছুটা কম পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র পাওয়া যায়নি, যা বিশেষভাবে অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে শনাক্ত করা যায়। মিসরীয় বিজ্ঞান ছিল বহুমুখী, বেশ কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক। প্রাচীন মিসরীয়রা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ না করলেও তাঁদের সৃষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন মেটাত—হোক সেটা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল কিংবা চিকিৎসা।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।

১ দিন আগে

ফ্রান্সের ব্রিতানি উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরে এক বিশাল পাথরের প্রাচীরের সন্ধান মিলেছে। এই প্রাচীন প্রায় ৭ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরাসি সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে যে প্রস্তর যুগের সমাজ এই এলাকা...

৩ দিন আগে

এত দিন ধরে বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে মানুষ আগুন তৈরি বা ব্যবহার করতে শিখেছিল। কিন্তু নতুন একটি আবিষ্কার সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সাফোক অঞ্চলের বার্নহাম এলাকায় পাওয়া প্রমাণ বলছে, মানুষ প্রায় ৪ লাখ বছর আগে আগুন তৈরি করত—অর্থাৎ পূর্ব ধারণার তুলনায়...

৫ দিন আগে

‘স্পার্ম ডোনার’ বা শুক্রাণুদাতার ধারণাটি বিশ্বে নতুন নয়। অনেক পরিবারই শুক্রাণুদাতার সাহায্য নিয়ে বাবা-মা হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে শুক্রাণু দান করে থাকেন, যাতে এর মাধ্যমে কোথাও কোনো একটি পরিবার সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা। শিকার একই হওয়ায় দুই শিকারী জোট বেঁধেছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

এ নিয়ে একটি গবেষণাও প্রকাশিত হয়েছে। সায়েন্টিফিক রিপোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই দুই শিকারি প্রাণীর মধ্যে হয়তো একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

গবেষকেরা বলছেন, ‘কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া উপকূলে প্যাসিফিক হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন ও নর্দার্ন রেসিডেন্ট কিলার হোয়েলের মধ্যে এ ধরনের একটি রহস্যজনক সম্পর্ক দেখা যায়, যেখানে এই দুই সিটাসিয়ান প্রজাতিকে প্রায়ই একে অপরের কয়েক মিটারের মধ্যেই দেখা যায়।’

ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লাইবনিজ ইনস্টিটিউট ও হাকাই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কাজ করা বিজ্ঞানীরা ড্রোন ভিডিও ও শব্দগত রেকর্ডিং সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে জানান, এই প্রথম অরকা ও ডলফিনের এভাবে খাদ্য চাহিদা পূরণে যৌথভাবে কাজ করতে দেখা গেল।

গবেষণার প্রধান লেখক সারা ফরচুন দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, ‘স্যামন শিকারের পারদর্শিতায় শীর্ষস্থানে রয়েছে এই তিমিগুলো। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও বিশেষায়িত শিকারি। মনে হচ্ছিল ডলফিনগুলো তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অরকাদের এভাবে ডলফিনের অনুসরণ করতে দেখা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর ভীষণ রোমাঞ্চকর।’

দুই শিকারির মধ্যে সদ্য গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন। একটি সম্ভাবনা হলো ক্লেপ্টোপ্যারাসিটিজম, যেখানে ডলফিনেরা অরকার শিকার ছিনিয়ে নিতে পারে।

আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ডলফিনেরা স্তন্যপায়ীভোজী ট্রানসিয়েন্ট কিলার হোয়েল এবং কিছুটা কম মাত্রায় বড় হাঙরের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

তবে সারা ফরচুনের মতে, যদি ডলফিনেরা পরজীবীর মতো আচরণ করত, তাহলে সদ্য ধরা শিকার নিয়ে সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল কিলার হোয়েলেরা এতটা শান্ত থাকত না, যেমনটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। এতে গবেষকদের সামনে সবচেয়ে জোরালো ব্যাখ্যাটি উঠে এসেছে, এই দুই শিকারি আসলে পরস্পরকে সহযোগিতা করছে।

সারা ফরচুন আরও বলেন, ‘অরকাগুলো নিজেদের অবস্থান এমনভাবে নিচ্ছিল, যেন তারা ডলফিনদের অনুসরণ করছে। ফলে ডলফিনদেরই নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল। বিষয়টি আমাদের আরও গভীরভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং আসলে কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করতে আগ্রহী করে তোলে।’

এই সহযোগিতা নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে, কারণ নর্দার্ন রেসিডেন্ট অরকারা মূলত স্যামন শিকারে বিশেষজ্ঞ আর হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন সাধারণত হেরিং ও অ্যাঙ্কোভির মতো ছোট মাছ খেয়ে থাকে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা। শিকার একই হওয়ায় দুই শিকারী জোট বেঁধেছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

এ নিয়ে একটি গবেষণাও প্রকাশিত হয়েছে। সায়েন্টিফিক রিপোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই দুই শিকারি প্রাণীর মধ্যে হয়তো একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

গবেষকেরা বলছেন, ‘কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া উপকূলে প্যাসিফিক হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন ও নর্দার্ন রেসিডেন্ট কিলার হোয়েলের মধ্যে এ ধরনের একটি রহস্যজনক সম্পর্ক দেখা যায়, যেখানে এই দুই সিটাসিয়ান প্রজাতিকে প্রায়ই একে অপরের কয়েক মিটারের মধ্যেই দেখা যায়।’

ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লাইবনিজ ইনস্টিটিউট ও হাকাই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কাজ করা বিজ্ঞানীরা ড্রোন ভিডিও ও শব্দগত রেকর্ডিং সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে জানান, এই প্রথম অরকা ও ডলফিনের এভাবে খাদ্য চাহিদা পূরণে যৌথভাবে কাজ করতে দেখা গেল।

গবেষণার প্রধান লেখক সারা ফরচুন দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, ‘স্যামন শিকারের পারদর্শিতায় শীর্ষস্থানে রয়েছে এই তিমিগুলো। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও বিশেষায়িত শিকারি। মনে হচ্ছিল ডলফিনগুলো তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অরকাদের এভাবে ডলফিনের অনুসরণ করতে দেখা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর ভীষণ রোমাঞ্চকর।’

দুই শিকারির মধ্যে সদ্য গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন। একটি সম্ভাবনা হলো ক্লেপ্টোপ্যারাসিটিজম, যেখানে ডলফিনেরা অরকার শিকার ছিনিয়ে নিতে পারে।

আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ডলফিনেরা স্তন্যপায়ীভোজী ট্রানসিয়েন্ট কিলার হোয়েল এবং কিছুটা কম মাত্রায় বড় হাঙরের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

তবে সারা ফরচুনের মতে, যদি ডলফিনেরা পরজীবীর মতো আচরণ করত, তাহলে সদ্য ধরা শিকার নিয়ে সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল কিলার হোয়েলেরা এতটা শান্ত থাকত না, যেমনটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। এতে গবেষকদের সামনে সবচেয়ে জোরালো ব্যাখ্যাটি উঠে এসেছে, এই দুই শিকারি আসলে পরস্পরকে সহযোগিতা করছে।

সারা ফরচুন আরও বলেন, ‘অরকাগুলো নিজেদের অবস্থান এমনভাবে নিচ্ছিল, যেন তারা ডলফিনদের অনুসরণ করছে। ফলে ডলফিনদেরই নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল। বিষয়টি আমাদের আরও গভীরভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং আসলে কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করতে আগ্রহী করে তোলে।’

এই সহযোগিতা নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে, কারণ নর্দার্ন রেসিডেন্ট অরকারা মূলত স্যামন শিকারে বিশেষজ্ঞ আর হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন সাধারণত হেরিং ও অ্যাঙ্কোভির মতো ছোট মাছ খেয়ে থাকে।

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়।

২২ জুন ২০২৫

ফ্রান্সের ব্রিতানি উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরে এক বিশাল পাথরের প্রাচীরের সন্ধান মিলেছে। এই প্রাচীন প্রায় ৭ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরাসি সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে যে প্রস্তর যুগের সমাজ এই এলাকা...

৩ দিন আগে

এত দিন ধরে বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে মানুষ আগুন তৈরি বা ব্যবহার করতে শিখেছিল। কিন্তু নতুন একটি আবিষ্কার সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সাফোক অঞ্চলের বার্নহাম এলাকায় পাওয়া প্রমাণ বলছে, মানুষ প্রায় ৪ লাখ বছর আগে আগুন তৈরি করত—অর্থাৎ পূর্ব ধারণার তুলনায়...

৫ দিন আগে

‘স্পার্ম ডোনার’ বা শুক্রাণুদাতার ধারণাটি বিশ্বে নতুন নয়। অনেক পরিবারই শুক্রাণুদাতার সাহায্য নিয়ে বাবা-মা হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে শুক্রাণু দান করে থাকেন, যাতে এর মাধ্যমে কোথাও কোনো একটি পরিবার সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ফ্রান্সের ব্রিতানি উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরে এক বিশাল পাথরের প্রাচীরের সন্ধান মিলেছে। এই প্রাচীন প্রায় ৭ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরাসি সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে যে প্রস্তর যুগের সমাজ এই এলাকা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এই আবিষ্কার হয়তো সেই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। সেখানে তলিয়ে যাওয়া শহরের প্রচলিত কিংবদন্তির নিদর্শনও হতে পারে এই প্রাচীর।

১২০ মিটার দীর্ঘ এই প্রাচীর ফ্রান্সের জলসীমায় পাওয়া সমুদ্রতলের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, এটি হয়তো মাছ ধরার জন্য এক ধরনের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, অথবা সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান জলস্তর থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বাঁধ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীরটি ব্রিতানির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ইলে দে সঁ-এর উপকূলে আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্র সৈকতে জোয়ারের চিহ্ন এখনো বহন করছে এই প্রাচীর। বর্তমানে প্রাচীরটি প্রায় নয় মিটার গভীরে ডুবে আছে। দ্বীপটি আগের আকারের তুলনায় অনেকটাই ছোট হয়ে গেছে, সমুদ্রের পানিস্তর বৃদ্ধির এটি বড় প্রমাণ।

প্রাচীরটির গড় প্রস্থ প্রায় ২০ মিটার এবং উচ্চতা দুই মিটার। নিয়মিত ব্যবধানে ডুবুরিরা এর মধ্যে বড় গ্রানাইট পাথর বা মনোলিথ-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো দুটি সমান্তরাল রেখায় প্রাচীরের ওপরে উঁচু হয়ে আছে। মনে করা হচ্ছে, এই মনোলিথগুলোই প্রাচীরের মূল ভিত্তি হিসেবে শিলাস্তরের ওপর স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে স্ল্যাব ও ছোট পাথর দিয়ে তাদের ঘিরে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। যদি মাছ ধরার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহারের অনুমানটি সঠিক হয়, তাহলে বলা যায়, মনোলিথগুলোতে জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ার সময় মাছ ধরার জাল বেঁধে রাখা হতো।

প্রাচীরটির মোট ভর প্রায় ৩ হাজার ৩০০ টন। প্রত্নতাত্ত্বিক ইভান পাইয়ার বলেন, এই বিশাল নির্মাণ একটি সুসংগঠিত সমাজের কাজ হতে পারে। মূলত শিকারি-সংগ্রাহক (হান্টার গ্যাদারার) জনগোষ্ঠী এটি নির্মাণ করেছে, যারা সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় স্থিতিশীল জীবনযাপন শুরু করেছিল। অথবা, এটি ছিল ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই অঞ্চলে আসা নব্যপ্রস্তর যুগের জনগোষ্ঠীর নির্মাণ।

পাইয়ারের মতে, মনোলিথগুলো নব্যপ্রস্তর যুগের বিখ্যাত মেনহিরগুলোর চেয়েও প্রাচীন। ফলে এটি পাথর উত্তোলন, কাটা এবং পরিবহনের জ্ঞান তৎকালীন শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে পরবর্তী নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষকদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব নটিক্যাল আর্কিওলজিতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এই আবিষ্কার স্থানীয় ব্রেটোন কিংবদন্তিগুলোর উৎস হতে পারে। যেমন, ব্রিতানির উপকূলে অবস্থিত বে অব দোয়ারনেনেজ-এর আশপাশে ডুবে যাওয়া শহর ইশ (Ys)-এর কিংবদন্তি। গবেষকদের মতে, একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত সমাজ দ্বারা গঠিত অঞ্চলের বিলুপ্তি মানুষের স্মৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে। সমুদ্রের জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মাছ ধরার কাঠামো, প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনাগুলো সম্ভবত স্থানীয় মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।

ফ্রান্সের ব্রিতানি উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরে এক বিশাল পাথরের প্রাচীরের সন্ধান মিলেছে। এই প্রাচীন প্রায় ৭ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরাসি সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে যে প্রস্তর যুগের সমাজ এই এলাকা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এই আবিষ্কার হয়তো সেই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। সেখানে তলিয়ে যাওয়া শহরের প্রচলিত কিংবদন্তির নিদর্শনও হতে পারে এই প্রাচীর।

১২০ মিটার দীর্ঘ এই প্রাচীর ফ্রান্সের জলসীমায় পাওয়া সমুদ্রতলের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, এটি হয়তো মাছ ধরার জন্য এক ধরনের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, অথবা সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান জলস্তর থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বাঁধ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীরটি ব্রিতানির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ইলে দে সঁ-এর উপকূলে আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্র সৈকতে জোয়ারের চিহ্ন এখনো বহন করছে এই প্রাচীর। বর্তমানে প্রাচীরটি প্রায় নয় মিটার গভীরে ডুবে আছে। দ্বীপটি আগের আকারের তুলনায় অনেকটাই ছোট হয়ে গেছে, সমুদ্রের পানিস্তর বৃদ্ধির এটি বড় প্রমাণ।

প্রাচীরটির গড় প্রস্থ প্রায় ২০ মিটার এবং উচ্চতা দুই মিটার। নিয়মিত ব্যবধানে ডুবুরিরা এর মধ্যে বড় গ্রানাইট পাথর বা মনোলিথ-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো দুটি সমান্তরাল রেখায় প্রাচীরের ওপরে উঁচু হয়ে আছে। মনে করা হচ্ছে, এই মনোলিথগুলোই প্রাচীরের মূল ভিত্তি হিসেবে শিলাস্তরের ওপর স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে স্ল্যাব ও ছোট পাথর দিয়ে তাদের ঘিরে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। যদি মাছ ধরার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহারের অনুমানটি সঠিক হয়, তাহলে বলা যায়, মনোলিথগুলোতে জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ার সময় মাছ ধরার জাল বেঁধে রাখা হতো।

প্রাচীরটির মোট ভর প্রায় ৩ হাজার ৩০০ টন। প্রত্নতাত্ত্বিক ইভান পাইয়ার বলেন, এই বিশাল নির্মাণ একটি সুসংগঠিত সমাজের কাজ হতে পারে। মূলত শিকারি-সংগ্রাহক (হান্টার গ্যাদারার) জনগোষ্ঠী এটি নির্মাণ করেছে, যারা সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় স্থিতিশীল জীবনযাপন শুরু করেছিল। অথবা, এটি ছিল ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই অঞ্চলে আসা নব্যপ্রস্তর যুগের জনগোষ্ঠীর নির্মাণ।

পাইয়ারের মতে, মনোলিথগুলো নব্যপ্রস্তর যুগের বিখ্যাত মেনহিরগুলোর চেয়েও প্রাচীন। ফলে এটি পাথর উত্তোলন, কাটা এবং পরিবহনের জ্ঞান তৎকালীন শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে পরবর্তী নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষকদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব নটিক্যাল আর্কিওলজিতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এই আবিষ্কার স্থানীয় ব্রেটোন কিংবদন্তিগুলোর উৎস হতে পারে। যেমন, ব্রিতানির উপকূলে অবস্থিত বে অব দোয়ারনেনেজ-এর আশপাশে ডুবে যাওয়া শহর ইশ (Ys)-এর কিংবদন্তি। গবেষকদের মতে, একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত সমাজ দ্বারা গঠিত অঞ্চলের বিলুপ্তি মানুষের স্মৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে। সমুদ্রের জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মাছ ধরার কাঠামো, প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনাগুলো সম্ভবত স্থানীয় মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়।

২২ জুন ২০২৫

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।

১ দিন আগে

এত দিন ধরে বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে মানুষ আগুন তৈরি বা ব্যবহার করতে শিখেছিল। কিন্তু নতুন একটি আবিষ্কার সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সাফোক অঞ্চলের বার্নহাম এলাকায় পাওয়া প্রমাণ বলছে, মানুষ প্রায় ৪ লাখ বছর আগে আগুন তৈরি করত—অর্থাৎ পূর্ব ধারণার তুলনায়...

৫ দিন আগে

‘স্পার্ম ডোনার’ বা শুক্রাণুদাতার ধারণাটি বিশ্বে নতুন নয়। অনেক পরিবারই শুক্রাণুদাতার সাহায্য নিয়ে বাবা-মা হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে শুক্রাণু দান করে থাকেন, যাতে এর মাধ্যমে কোথাও কোনো একটি পরিবার সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

এত দিন ধরে বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে মানুষ আগুন তৈরি বা ব্যবহার করতে শিখেছিল। কিন্তু নতুন একটি আবিষ্কার সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সাফোক অঞ্চলের বার্নহাম এলাকায় পাওয়া প্রমাণ বলছে, মানুষ প্রায় ৪ লাখ বছর আগে আগুন তৈরি করত—অর্থাৎ পূর্ব ধারণার তুলনায় প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার বছর আগেই মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।

গবেষকদের পাওয়া প্রমাণগুলোর মধ্যে রয়েছে পোড়া মাটি, আগুনে ফেটে যাওয়া হাতকুঠার এবং দুটি লৌহ সালফাইড (পাইরাইট) খণ্ড, যা ফ্লিন্টের সঙ্গে আঘাত করলে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাইরাইট ওই এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ দূর অঞ্চল থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছিল আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্যে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রত্নতাত্ত্বিক ড. রব ডেভিস বলেন, ‘মানব ইতিহাসে আগুন নিয়ন্ত্রণ ও তৈরি করার ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এটি শুধু আমাদের বাঁচতে সাহায্য করেনি, বরং সামাজিক যোগাযোগ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিকার প্রতিরোধ এবং ভাষার বিকাশেও ভূমিকা রেখেছে।’

গবেষকদের ধারণা, এই আগুন সৃষ্টি করেছিল সম্ভবত প্রাচীন নিয়ানডারথাল প্রজাতির মানুষ। কারণ ‘হোমো সেপিয়েন্স’ তথা বর্তমান মানুষের প্রজাতি তখনো আফ্রিকার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেনি।

এই আবিষ্কারটি মানব বিবর্তনের ইতিহাসে আগুনের ভূমিকা আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি করেছে। গবেষক দলটির আরেক সদস্য প্রফেসর ক্রিস স্ট্রিঙ্গার বলেন, ‘এটি শুধু একটি আগুনের চিহ্ন নয়—এটি প্রমাণ করে আগুন ছিল তাদের জীবনযাপনের কেন্দ্রবিন্দু—খাবার ভাগাভাগি, গল্প বলা, মিথ তৈরির জায়গা।’

গবেষণা প্রতিবেদনটি ‘নেচার’ বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আবিষ্কার মানব সভ্যতার শুরুর কাহিনি বদলে দিতে পারে এবং আরও পুরোনো আগুন ব্যবহারের প্রমাণ খুঁজে পাওয়ারও পথ খুলে দিয়েছে।

এত দিন ধরে বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে মানুষ আগুন তৈরি বা ব্যবহার করতে শিখেছিল। কিন্তু নতুন একটি আবিষ্কার সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সাফোক অঞ্চলের বার্নহাম এলাকায় পাওয়া প্রমাণ বলছে, মানুষ প্রায় ৪ লাখ বছর আগে আগুন তৈরি করত—অর্থাৎ পূর্ব ধারণার তুলনায় প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার বছর আগেই মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।

গবেষকদের পাওয়া প্রমাণগুলোর মধ্যে রয়েছে পোড়া মাটি, আগুনে ফেটে যাওয়া হাতকুঠার এবং দুটি লৌহ সালফাইড (পাইরাইট) খণ্ড, যা ফ্লিন্টের সঙ্গে আঘাত করলে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাইরাইট ওই এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ দূর অঞ্চল থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছিল আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্যে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রত্নতাত্ত্বিক ড. রব ডেভিস বলেন, ‘মানব ইতিহাসে আগুন নিয়ন্ত্রণ ও তৈরি করার ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এটি শুধু আমাদের বাঁচতে সাহায্য করেনি, বরং সামাজিক যোগাযোগ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিকার প্রতিরোধ এবং ভাষার বিকাশেও ভূমিকা রেখেছে।’

গবেষকদের ধারণা, এই আগুন সৃষ্টি করেছিল সম্ভবত প্রাচীন নিয়ানডারথাল প্রজাতির মানুষ। কারণ ‘হোমো সেপিয়েন্স’ তথা বর্তমান মানুষের প্রজাতি তখনো আফ্রিকার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেনি।

এই আবিষ্কারটি মানব বিবর্তনের ইতিহাসে আগুনের ভূমিকা আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি করেছে। গবেষক দলটির আরেক সদস্য প্রফেসর ক্রিস স্ট্রিঙ্গার বলেন, ‘এটি শুধু একটি আগুনের চিহ্ন নয়—এটি প্রমাণ করে আগুন ছিল তাদের জীবনযাপনের কেন্দ্রবিন্দু—খাবার ভাগাভাগি, গল্প বলা, মিথ তৈরির জায়গা।’

গবেষণা প্রতিবেদনটি ‘নেচার’ বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আবিষ্কার মানব সভ্যতার শুরুর কাহিনি বদলে দিতে পারে এবং আরও পুরোনো আগুন ব্যবহারের প্রমাণ খুঁজে পাওয়ারও পথ খুলে দিয়েছে।

গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের। তাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান আধুনিককালের আবিষ্কার, যার শিকড় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়।

২২ জুন ২০২৫

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।

১ দিন আগে

ফ্রান্সের ব্রিতানি উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরে এক বিশাল পাথরের প্রাচীরের সন্ধান মিলেছে। এই প্রাচীন প্রায় ৭ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরাসি সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে যে প্রস্তর যুগের সমাজ এই এলাকা...

৩ দিন আগে

‘স্পার্ম ডোনার’ বা শুক্রাণুদাতার ধারণাটি বিশ্বে নতুন নয়। অনেক পরিবারই শুক্রাণুদাতার সাহায্য নিয়ে বাবা-মা হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে শুক্রাণু দান করে থাকেন, যাতে এর মাধ্যমে কোথাও কোনো একটি পরিবার সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

‘স্পার্ম ডোনার’ বা শুক্রাণুদাতার ধারণাটি বিশ্বে নতুন নয়। অনেক পরিবারই শুক্রাণুদাতার সাহায্য নিয়ে বাবা-মা হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে শুক্রাণু দান করে থাকেন, যাতে এর মাধ্যমে কোথাও কোনো একটি পরিবার সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

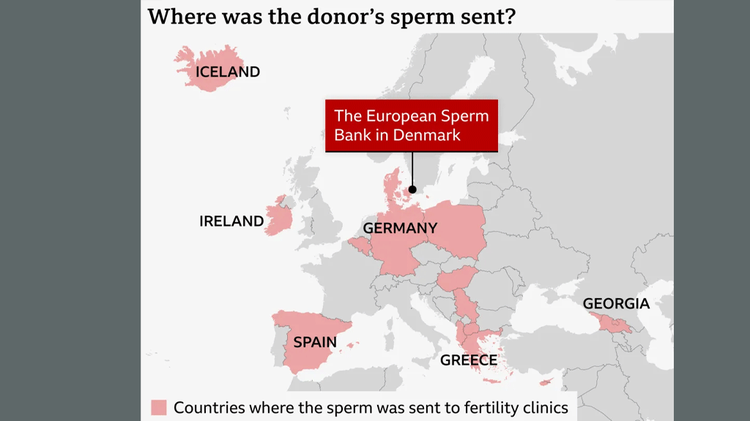

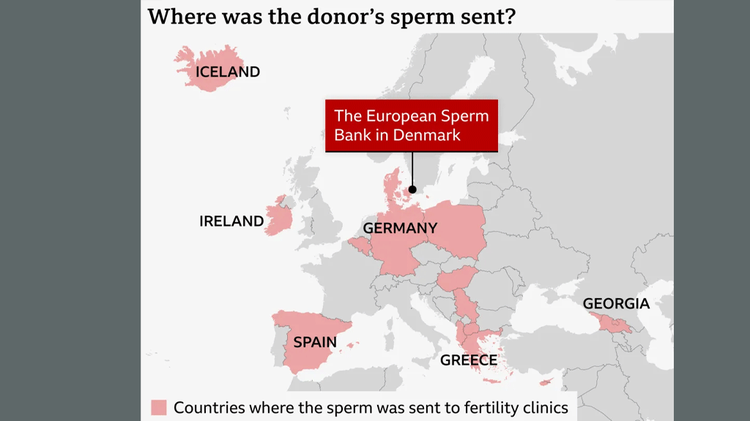

এমনই একজন দাতার শুক্রাণুর মাধ্যমে ইউরোপজুড়ে অন্তত ১৯৭টি শিশুর জন্ম হয়েছে। তবে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, ওই ব্যক্তির দেহে ছিল এমন এক জিনগত মিউটেশন যার কারণে ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। শুক্রাণুদাতা এ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। এক অনুসন্ধানে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

ইউরোপিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে বিবিসিসহ মোট ১৪টি সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এই অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওই দাতার শুক্রাণু যুক্তরাজ্যের কোনো ক্লিনিকে সরবরাহ করা হয়নি। তবে ডেনমার্কে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার অংশ হিসেবে ব্রিটেনের অল্পসংখ্যক পরিবার ওই দাতার শুক্রাণু ব্যবহার করেছেন বলে বিবিসি জানিয়েছে। ওই পরিবারগুলোকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

ওই ব্যক্তির শুক্রাণু থেকে জন্ম হওয়া কিছু শিশু এরইমধ্যে মারা গিয়েছে। আর যারা উত্তরাধিকারসূত্রে এ মিউটেশন পেয়েছে, তাদের খুব কম সংখ্যকই আজীবন ক্যানসার এড়াতে সক্ষম হবে।

শুক্রাণু সরবরাহকারী ডেনমার্কের ‘ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক’ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের প্রতি তাদের গভীর সহমর্মিতা রয়েছে। কিছু দেশে একই দাতার শুক্রাণু দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে বেশি সংখ্যক শিশুর জন্ম দেওয়া হয়েছে বলে স্বীকার করেছে স্পার্ম ব্যাংকটি।

একজন বেনামি দাতার কাছ থেকে এসেছিল এই শুক্রাণুগুলো। পড়াশোনার খরচ জোগাতে ২০০৫ সাল থেকে তিনি শুক্রাণু দান করা শুরু করেন। প্রায় ১৭ বছর ধরে তাঁর শুক্রাণুর মাধ্যমে নারীরা মা হয়েছেন।

বিবিসি জানায়, শুক্রাণু দানের জন্য প্রয়োজনীয় সব স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁকে শারীরিকভাবে সুস্থও ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ওই ব্যক্তি মায়ের গর্ভে থাকাকালেই তাঁর দেহের কিছু কোষের ডিএনএ-তে এই মিউটেশন ঘটে।

এই মিউটেশন তাঁর শরীরের টিপি ৫৩ (TP 53) জিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা শরীরের কোষকে ক্যানসারগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাতার দেহের বেশির ভাগ কোষে বিপজ্জনক টিপি ৫৩ মিউটেশন নেই, তবে তাঁর সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ শুক্রাণুতে এ মিউটেশন থাকতে পারে।

যেসব শুক্রাণুতে মিউটেশন আছে, সেগুলো ব্যবহার করে জন্ম নেওয়া যে কোনো সন্তানের দেহের প্রতিটি কোষেই এ জিনগত ত্রুটি থাকবে। এটি লি-ফ্রাউমেনি সিনড্রোম নামে পরিচিত।

এ অবস্থায় ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে শৈশব থেকেই ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে এবং পরবর্তী সময়ে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে।

লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার রিসার্চের ক্যানসার জেনেটিসিস্ট অধ্যাপক ক্লেয়ার টার্নবুল বিবিসিকে বলেন, ‘এটি এক ভয়াবহ খবর। একটি পরিবারের জন্য এই খবর অত্যন্ত কষ্টকর। আজীবন এ ঝুঁকি বয়ে নিয়ে বাঁচতে হয়, এটি নিঃসন্দেহে বেশ বড় ধাক্কা।’

এই সিনড্রোমে আক্রান্তদের প্রতি বছর পুরো শরীর ও মস্তিষ্কের এমআরআই স্ক্যানের পাশাপাশি পেটের আলট্রাসাউন্ড করাতে হয়, যাতে কোনো টিউমার থাকলে দ্রুত শনাক্ত করা যায়। ঝুঁকি কমাতে স্তন অপসারণের পথও বেছে নেন অনেক নারী।

ওই শুক্রাণুদাতা নিজে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় ভুগছেন না বলে জানিয়েছে ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক। তারা আরও জানায়, এ ধরনের মিউটেশন জেনেটিক স্ক্রিনিংয়ে আগাম ধরা যায় না। সমস্যাটি শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই দাতাকে ‘তাৎক্ষণিকভাবে ব্লক’ করা হয়েছে।

শুক্রাণুদানের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে ক্যানসার ধরা পড়া নিয়ে এ বছর ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব হিউম্যান জেনেটিকসের সম্মেলনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন চিকিৎসকেরা। তারা জানান, ওই সম্মেলনের আগ পর্যন্ত ওই দাতার শুক্রাণু থেকে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে ৬৭ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যাদের মধ্যে ২৩ জনের দেহে বিপজ্জনক ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০ শিশুর এরইমধ্যে ক্যানসার নির্ণয় হয়েছিল।

বিবিসি জানায়, স্বাধীন তথ্য অধিকার আইনের আবেদনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নথি এবং চিকিৎসক ও রোগীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা গেছে, ওই দাতার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

অনুসন্ধান বলছে, সংখ্যাটি কমপক্ষে ১৯৭ জন। তবে এটিই চূড়ান্ত হিসাব নয়, কারণ সব দেশের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে ঠিক কতজন শিশু ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি করা ওই মিউটেশনটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে সেটি এখনো অজানা।

ফ্রান্সের রোয়াঁ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ক্যানসার জেনেটিসিস্ট ড. এডউইগ ক্যাসপার এই অনুসন্ধানের প্রাথমিক তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে এমন বহু শিশু রয়েছে, যাদের ইতিমধ্যেই ক্যানসার দেখা দিয়েছে। এমনকি কিছু শিশুর সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ধরনের ক্যানসার হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব অল্প বয়সেই মারা গেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘একজন শুক্রাণুদাতার মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি শিশুর জন্ম দেওয়া যাবে তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। আমি বলছি না, যেসব দাতার জিনোম পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু যদি কারও কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে জিনগত রোগ ছড়িয়ে পড়ার অস্বাভাবিক উদাহরণ তৈরি হবে। তেমনই এক ঘটনার সাক্ষী হলাম আমরা। ইউরোপে প্রত্যেক পুরুষের তো ৭৫টি সন্তান থাকে না!’

১৪ বছর আগে বেলজিয়ামে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার মাধ্যমে ওই দাতার শুক্রাণু ব্যবহার করে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ফ্রান্সের এক ‘সিংগেল মাদার’ সেলিন (ছদ্মনাম)। তাঁর সন্তানের দেহেও মিউটেশনটি পাওয়া গেছে। তিনি জানান, বেলজিয়ামের যে ফার্টিলিটি ক্লিনিকে তিনি চিকিৎসা নিয়েছিলেন সেখান থেকে একদিন ফোন করে তাঁর মেয়েকে দ্রুত স্ক্রিনিং করতে বলা হয়।

সেলিন বলেন, ‘দাতার প্রতি আমার একটুও ক্ষোভ নেই।’ তবে এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য যে তাঁকে এমন শুক্রাণু দেওয়া হয়েছিল ঠিকমতো পরীক্ষিত ছিল না, নিরাপদ ছিল না এবং ঝুঁকি বহন করছিল।

এই ক্যানসারের চিন্তা সারাজীবনই তাড়া করে বেড়াবে বলে মনে করেন সেলিন। তিনি বলেন, ‘আমরা জানি না কখন, জানি না কোন ধরনের বা কয়টি। তবে আমি বুঝতে পারছি সম্ভাবনা খুব বেশি। আর যখনই এটা হবে, আমরা লড়ব। আর যদি বারবার লড়তে হয়, আমরা প্রতিবার লড়াই করব।’

১৪টি সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ওই দাতার শুক্রাণু ১৪টি দেশের ৬৭টি ফার্টিলিটি ক্লিনিকে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শুক্রাণুটি যুক্তরাজ্যের কোনো ক্লিনিকে বিক্রি করা হয়নি।

তবে এই অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে ডেনমার্কের কর্তৃপক্ষ যুক্তরাজ্যের হিউম্যান ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড এমব্রায়োলজি অথরিটি (এইচএফইএ)-কে জানিয়েছে, ব্রিটিশ নারীরা ডেনমার্কে গিয়ে ওই দাতার শুক্রাণু ব্যবহার করে ফার্টিলিটি চিকিৎসা নিয়েছেন। আর ওই নারীদের এ বিষয়ে জানানো হয়েছে।

এইচএফইএ-এর প্রধান নির্বাহী পিটার থম্পসন জানিয়েছেন, ‘খুব অল্পসংখ্যক নারী এতে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া ডেনমার্কের ক্লিনিক থেকে দাতার বিষয়টি জানানো হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জানি না, যুক্তরাজ্যের কোনো নারী অন্য দেশে গিয়ে এ সংক্রান্ত চিকিৎসা নিয়েছিলেন কিনা, যেখানে ওই দাতার শুক্রাণু সরবরাহ করা হয়েছিল।’

ওই দাতার পরিচয় প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিবিসিসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমগুলো। তারা বলছে, তিনি সৎ মনোভাবের সঙ্গে দান করেছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের পরিচিত সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এক দাতার শুক্রাণু কতবার ব্যবহার করা যেতে পারে এ নিয়ে কোনো বৈশ্বিক আইন নেই। তবে পৃথক পৃথকভাবে দেশগুলো নিজেদের সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

কিছু দেশে ‘দুর্ভাগ্যবশত’ এই সীমা লঙ্ঘন হয়েছে বলে স্বীকার করেছে ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক। তারা জানায়, এ নিয়ে ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, বেলজিয়ামে একজন শুক্রাণুদাতা সাধারণত ছয়টি পরিবারকে শুক্রাণু দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, ৩৮ জন ভিন্ন নারী ওই দাতার মাধ্যমে ৫৩টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

অধ্যাপক অ্যালান পেসি শেফিল্ড স্পার্ম ব্যাংক পরিচালনা করতেন। বর্তমানে তিনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বায়োলজি, মেডিসিন অ্যান্ড হেলথের ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, দেশগুলো বড় আন্তর্জাতিক স্পার্ম ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যুক্তরাজ্যের অর্ধেক শুক্রাণু এখন আমদানি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের বড় আন্তর্জাতিক স্পার্ম ব্যাংক থেকে আমদানি করতে হয়, যারা একই সঙ্গে এটি অন্যান্য দেশেও বিক্রি করে, কারণ এভাবেই তারা অর্থ উপার্জন করে। এখান থেকেই সমস্যা শুরু হয়, কারণ একজনের স্পার্ম কতবার ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক আইন নেই।’

অধ্যাপক অ্যালান পেসি শেফিল্ড জানান, শুক্রাণুতে ক্যানসারের ঝুঁকি থাকার ঘটনা সবার জন্যই ভয়ঙ্কর। শুক্রাণুকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ করা সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, ‘সব কিছু স্ক্রিন করা সম্ভব নয়। বর্তমান স্ক্রিনিং ব্যবস্থায় যারা শুক্রাণুদাতা হতে আবেদন করে, আমরা মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশকে গ্রহণ করি। তাই যদি আরও কঠোর করি, তবে আর কোনো শুক্রাণুদাতা বাকি থাকবে না।’

সম্প্রতি ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব হিউম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড এমব্রায়োলজি প্রতি দাতার জন্য সীমা ৫০টি পরিবার পর্যন্ত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে তারা বলেছে, এতে বিরল জিনগত রোগ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার ঝুঁকি কমবে না। বরং এটি সেই শিশুদের কল্যাণের জন্য ভালো হবে, যারা জানবে তারা শত শত অর্ধ-ভাইবোনের (হাফ-সিবলিংস) মধ্যে একজন।

বন্ধ্যাত্ব ও জিনগত সমস্যায় আক্রান্তদের নিয়ে কাজ করা স্বতন্ত্র দাতব্য সংস্থা প্রোগ্রেস এডুকেশনাল ট্রাস্টের পরিচালক সারাহ নর্ক্রস বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী একই দাতার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া পরিবারের সংখ্যা কমানোর জন্য আরও কাজ করা প্রয়োজন। আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না, এই শত শত অর্ধ-ভাইবোন থাকা সামাজিক ও মানসিকভাবে কী প্রভাব ফেলবে। তবে এটি মানসিক আঘাতও সৃষ্টি করতে পারে।’

তবে ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক বলছে, এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে এটাও মনে রাখতে হবে যে দান করা শুক্রাণু ছাড়া হাজার হাজার নারী ও দম্পতির সন্তান হওয়ার সুযোগ নেই।

তারা বলছে, তবে শুক্রাণুদাতাদের চিকিৎসাগত নির্দেশিকার ভিত্তিতে স্ক্রিনিং নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে দাতার শুক্রাণুর সাহায্যে সন্তান নেওয়া তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হবে।’

সারাহ নর্ক্রস বলেন, যদি আপনি শুক্রাণুদাতার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুদের সংখ্যা বিবেচনা করেন, তাহলে এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

‘স্পার্ম ডোনার’ বা শুক্রাণুদাতার ধারণাটি বিশ্বে নতুন নয়। অনেক পরিবারই শুক্রাণুদাতার সাহায্য নিয়ে বাবা-মা হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে শুক্রাণু দান করে থাকেন, যাতে এর মাধ্যমে কোথাও কোনো একটি পরিবার সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

এমনই একজন দাতার শুক্রাণুর মাধ্যমে ইউরোপজুড়ে অন্তত ১৯৭টি শিশুর জন্ম হয়েছে। তবে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, ওই ব্যক্তির দেহে ছিল এমন এক জিনগত মিউটেশন যার কারণে ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। শুক্রাণুদাতা এ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। এক অনুসন্ধানে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

ইউরোপিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে বিবিসিসহ মোট ১৪টি সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এই অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওই দাতার শুক্রাণু যুক্তরাজ্যের কোনো ক্লিনিকে সরবরাহ করা হয়নি। তবে ডেনমার্কে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার অংশ হিসেবে ব্রিটেনের অল্পসংখ্যক পরিবার ওই দাতার শুক্রাণু ব্যবহার করেছেন বলে বিবিসি জানিয়েছে। ওই পরিবারগুলোকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

ওই ব্যক্তির শুক্রাণু থেকে জন্ম হওয়া কিছু শিশু এরইমধ্যে মারা গিয়েছে। আর যারা উত্তরাধিকারসূত্রে এ মিউটেশন পেয়েছে, তাদের খুব কম সংখ্যকই আজীবন ক্যানসার এড়াতে সক্ষম হবে।

শুক্রাণু সরবরাহকারী ডেনমার্কের ‘ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক’ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের প্রতি তাদের গভীর সহমর্মিতা রয়েছে। কিছু দেশে একই দাতার শুক্রাণু দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে বেশি সংখ্যক শিশুর জন্ম দেওয়া হয়েছে বলে স্বীকার করেছে স্পার্ম ব্যাংকটি।

একজন বেনামি দাতার কাছ থেকে এসেছিল এই শুক্রাণুগুলো। পড়াশোনার খরচ জোগাতে ২০০৫ সাল থেকে তিনি শুক্রাণু দান করা শুরু করেন। প্রায় ১৭ বছর ধরে তাঁর শুক্রাণুর মাধ্যমে নারীরা মা হয়েছেন।

বিবিসি জানায়, শুক্রাণু দানের জন্য প্রয়োজনীয় সব স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁকে শারীরিকভাবে সুস্থও ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ওই ব্যক্তি মায়ের গর্ভে থাকাকালেই তাঁর দেহের কিছু কোষের ডিএনএ-তে এই মিউটেশন ঘটে।

এই মিউটেশন তাঁর শরীরের টিপি ৫৩ (TP 53) জিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা শরীরের কোষকে ক্যানসারগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাতার দেহের বেশির ভাগ কোষে বিপজ্জনক টিপি ৫৩ মিউটেশন নেই, তবে তাঁর সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ শুক্রাণুতে এ মিউটেশন থাকতে পারে।

যেসব শুক্রাণুতে মিউটেশন আছে, সেগুলো ব্যবহার করে জন্ম নেওয়া যে কোনো সন্তানের দেহের প্রতিটি কোষেই এ জিনগত ত্রুটি থাকবে। এটি লি-ফ্রাউমেনি সিনড্রোম নামে পরিচিত।

এ অবস্থায় ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে শৈশব থেকেই ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে এবং পরবর্তী সময়ে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে।