সরকারি ৩৭ মেডিকেল কলেজ

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

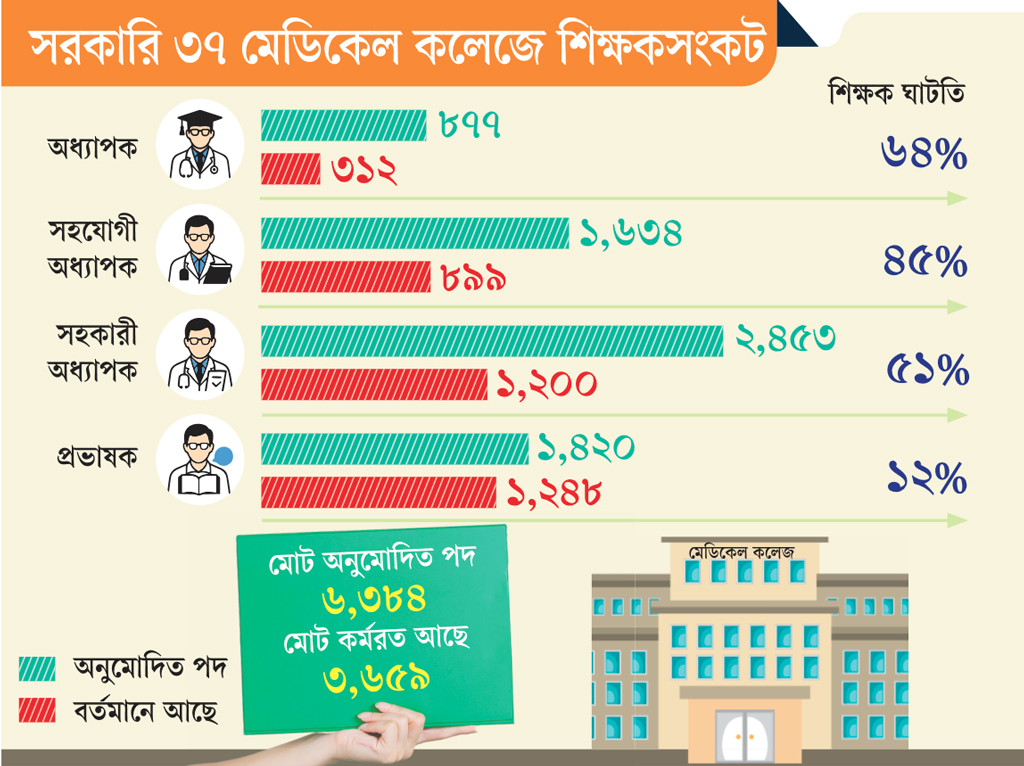

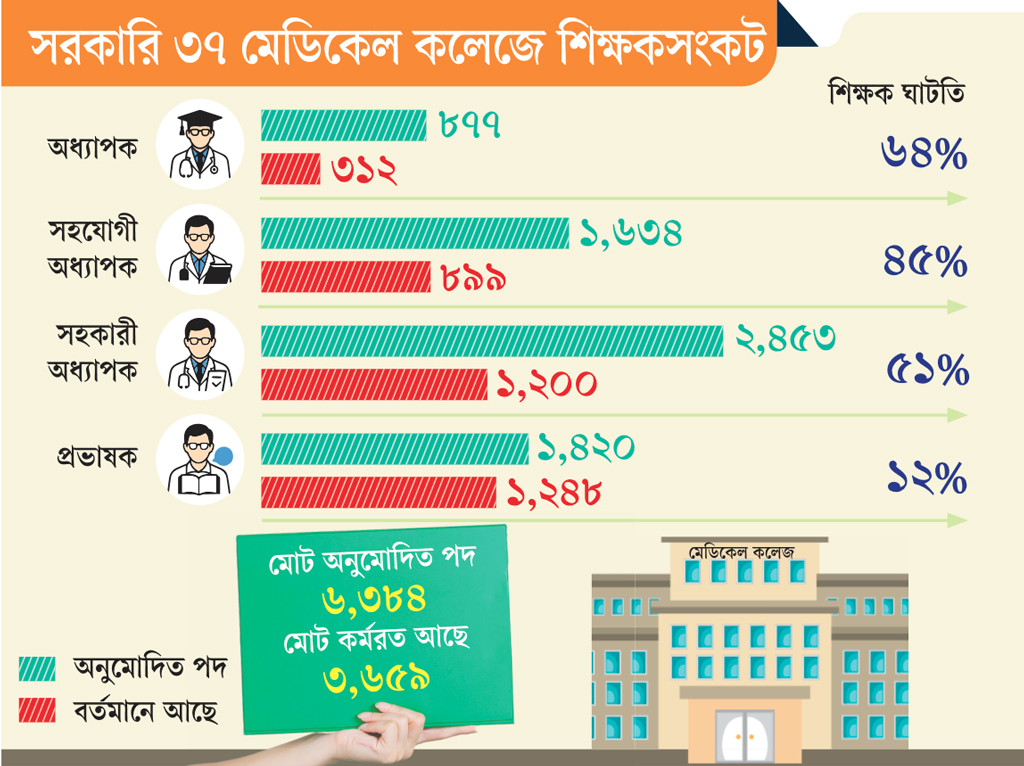

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে। মানসম্মত চিকিৎসক তৈরিতে থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্বলতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিতে ৫ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া পুরোনো কয়েকটি কলেজে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টার্স অব সার্জারি (এমএস), এফসিপিএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ খালি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। তথ্য বলছে, শিক্ষকের ৬ হাজার ৩৮৪টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ২ হাজার ৭২৫টি। সবচেয়ে বেশি খালি অধ্যাপক পদে। পদের বিপরীতে ৬৪ শতাংশ অধ্যাপক নেই কলেজগুলোতে। অধ্যাপকের ৮৭৭টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টিই খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৬৩৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি ৭৩৫টি বা ৪৫ শতাংশ। ২ হাজার ৪৫৩টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে ১ হাজার ২৫৩টি পদ খালি রয়েছে, যা পদের ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে কম খালি প্রভাষকের পদ। মোট ১ হাজার ৪২০টি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১৭২টি শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার স্বল্পতার মধ্যেও বিভিন্ন সময় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ১৭টি। এরপর দেড় দশকে আরও ২০টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বড় শহরের বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকসংকট বেশি।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল শিক্ষায়তন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৮৭টি। এগুলোর মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৪৫টি। বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে আড়াই শ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। একই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সে ৪২টি বিষয়ে এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় অন্যান্য মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট বেশি। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেখানে অনুমোদিত পদও পর্যাপ্ত নয়। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। পদোন্নতি হচ্ছে না। পদের সমবণ্টন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেই।’

অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৩৭৭টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি ১৪৭টি। মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এমএস, এমডি, এমপিএইচ, এমফিল) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. ফয়সল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতি মাসেই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতি মাসেই কেউ না কেউ অবসরে যান বা বদলি হন। তবে সে অনুপাতে পদায়ন হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন, ‘মূলত শিক্ষকের সাবজেক্টের পদ ধরা হয় সহকারী অধ্যাপক থেকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে না থাকলেও আমাদের বেসিক সায়েন্সে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। প্রভাষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে অনেকে পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি না হওয়ার কারণে প্রভাষকেরা প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণের কাজে আসছেন না।’

অধ্যাপক মো. ফয়সল আলম আরও বলেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরও একজন চিকিৎসক ১০ বছর ধরে প্রভাষকই রয়েছেন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে। যেসব বিষয়ে শিক্ষকসংকট বেশি, সেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কথায়, মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে ন্যূনতম ১১টি বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি, মেডিসিন এবং গাইনি ও অবস্টেট্রিকস।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেগুলোর একটি সাধারণ নীতিমালা হলো, প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। আর প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক থাকতে হবে।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৮৬টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১০৫টি। অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলী আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘একাডেমিক কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য শিক্ষকেরা বিকেলে বা রাতেও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে কোনো শিক্ষকই নেই, ফরেনসিক মেডিসিনে আছেন মাত্র একজন।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে এর আসনসংখ্যা ৭৫টি। শিক্ষকের পদ ৮৭। এর মধ্যে ৫৯টি পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট পদের বিপরীতে ৬৮ শতাংশ শিক্ষকই নেই কলেজটিতে।

শিক্ষকসংকটের মধ্যে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন প্রশ্নে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহম্মদ ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ সংকট দীর্ঘদিনের। শিক্ষকেরা দ্বিগুণ ক্লাস নিয়ে কারিকুলাম শেষ করেন। শিক্ষকসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে একাডেমিক কার্যক্রম অনেক সুন্দর হতো। কিছু বিষয়ের শিক্ষক অতি জরুরি।’

বিশেষজ্ঞদের তাগিদ

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রেখে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরির জন্য অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক, পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, সরকার কলেজের সংখ্যা ও আসন বাড়ানোয় নজর দিলেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কার্যত উদাসীনতা দেখিয়েছে। মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশনের (ডব্লিউএফএমই) সাবেক জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। সরকার প্রয়োজন নিরূপণ না করে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ করেছে। মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ের বা যে স্থানেই হোক না কেন, সব কটির মান একই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মান নিয়ে সরকারকে কখনোই পরিকল্পনা করতে দেখা যায়নি। শিক্ষক ঘাটতিসহ একাডেমিক কার্যক্রমে যেকোনো সংকট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসম্মত যুগোপযোগী চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।’

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে কেউ সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত যেতে কয়েক বছর চাকরি করা এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের মতো কিছু শর্ত পূরণ করার বিষয় থাকে। বর্তমানে পদের সংকট নেই। তবে পদোন্নতিপ্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালা মেনে পদোন্নতি দিতে হয়। বেসিক সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা খুব কম। নতুন করে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোয় স্নাতকোত্তর পড়ার আগ্রহও কম দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে নানা কারণে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি চলতি দায়িত্বে কিছু পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।’

ডা. নাজমুল হোসেন আরও জানান, বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ আপত্তি দিয়ে ৫০ শতাংশের কথা বলেছে। এটা বাড়াতে আবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব উদ্যোগে চিকিৎসকেরা উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া নতুন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডাররা যোগদান করার পর তাঁদের কিছুসংখ্যককে সরাসরি ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয় পদায়ন করা হলে সংকট কিছুটা কাটবে।

আরও খবর পড়ুন:

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে। মানসম্মত চিকিৎসক তৈরিতে থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্বলতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিতে ৫ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া পুরোনো কয়েকটি কলেজে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টার্স অব সার্জারি (এমএস), এফসিপিএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ খালি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। তথ্য বলছে, শিক্ষকের ৬ হাজার ৩৮৪টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ২ হাজার ৭২৫টি। সবচেয়ে বেশি খালি অধ্যাপক পদে। পদের বিপরীতে ৬৪ শতাংশ অধ্যাপক নেই কলেজগুলোতে। অধ্যাপকের ৮৭৭টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টিই খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৬৩৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি ৭৩৫টি বা ৪৫ শতাংশ। ২ হাজার ৪৫৩টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে ১ হাজার ২৫৩টি পদ খালি রয়েছে, যা পদের ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে কম খালি প্রভাষকের পদ। মোট ১ হাজার ৪২০টি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১৭২টি শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার স্বল্পতার মধ্যেও বিভিন্ন সময় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ১৭টি। এরপর দেড় দশকে আরও ২০টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বড় শহরের বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকসংকট বেশি।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল শিক্ষায়তন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৮৭টি। এগুলোর মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৪৫টি। বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে আড়াই শ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। একই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সে ৪২টি বিষয়ে এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় অন্যান্য মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট বেশি। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেখানে অনুমোদিত পদও পর্যাপ্ত নয়। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। পদোন্নতি হচ্ছে না। পদের সমবণ্টন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেই।’

অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৩৭৭টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি ১৪৭টি। মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এমএস, এমডি, এমপিএইচ, এমফিল) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. ফয়সল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতি মাসেই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতি মাসেই কেউ না কেউ অবসরে যান বা বদলি হন। তবে সে অনুপাতে পদায়ন হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন, ‘মূলত শিক্ষকের সাবজেক্টের পদ ধরা হয় সহকারী অধ্যাপক থেকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে না থাকলেও আমাদের বেসিক সায়েন্সে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। প্রভাষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে অনেকে পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি না হওয়ার কারণে প্রভাষকেরা প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণের কাজে আসছেন না।’

অধ্যাপক মো. ফয়সল আলম আরও বলেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরও একজন চিকিৎসক ১০ বছর ধরে প্রভাষকই রয়েছেন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে। যেসব বিষয়ে শিক্ষকসংকট বেশি, সেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কথায়, মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে ন্যূনতম ১১টি বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি, মেডিসিন এবং গাইনি ও অবস্টেট্রিকস।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেগুলোর একটি সাধারণ নীতিমালা হলো, প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। আর প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক থাকতে হবে।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৮৬টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১০৫টি। অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলী আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘একাডেমিক কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য শিক্ষকেরা বিকেলে বা রাতেও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে কোনো শিক্ষকই নেই, ফরেনসিক মেডিসিনে আছেন মাত্র একজন।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে এর আসনসংখ্যা ৭৫টি। শিক্ষকের পদ ৮৭। এর মধ্যে ৫৯টি পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট পদের বিপরীতে ৬৮ শতাংশ শিক্ষকই নেই কলেজটিতে।

শিক্ষকসংকটের মধ্যে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন প্রশ্নে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহম্মদ ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ সংকট দীর্ঘদিনের। শিক্ষকেরা দ্বিগুণ ক্লাস নিয়ে কারিকুলাম শেষ করেন। শিক্ষকসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে একাডেমিক কার্যক্রম অনেক সুন্দর হতো। কিছু বিষয়ের শিক্ষক অতি জরুরি।’

বিশেষজ্ঞদের তাগিদ

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রেখে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরির জন্য অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক, পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, সরকার কলেজের সংখ্যা ও আসন বাড়ানোয় নজর দিলেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কার্যত উদাসীনতা দেখিয়েছে। মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশনের (ডব্লিউএফএমই) সাবেক জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। সরকার প্রয়োজন নিরূপণ না করে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ করেছে। মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ের বা যে স্থানেই হোক না কেন, সব কটির মান একই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মান নিয়ে সরকারকে কখনোই পরিকল্পনা করতে দেখা যায়নি। শিক্ষক ঘাটতিসহ একাডেমিক কার্যক্রমে যেকোনো সংকট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসম্মত যুগোপযোগী চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।’

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে কেউ সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত যেতে কয়েক বছর চাকরি করা এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের মতো কিছু শর্ত পূরণ করার বিষয় থাকে। বর্তমানে পদের সংকট নেই। তবে পদোন্নতিপ্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালা মেনে পদোন্নতি দিতে হয়। বেসিক সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা খুব কম। নতুন করে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোয় স্নাতকোত্তর পড়ার আগ্রহও কম দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে নানা কারণে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি চলতি দায়িত্বে কিছু পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।’

ডা. নাজমুল হোসেন আরও জানান, বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ আপত্তি দিয়ে ৫০ শতাংশের কথা বলেছে। এটা বাড়াতে আবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব উদ্যোগে চিকিৎসকেরা উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া নতুন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডাররা যোগদান করার পর তাঁদের কিছুসংখ্যককে সরাসরি ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয় পদায়ন করা হলে সংকট কিছুটা কাটবে।

আরও খবর পড়ুন:

সরকারি ৩৭ মেডিকেল কলেজ

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে। মানসম্মত চিকিৎসক তৈরিতে থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্বলতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিতে ৫ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া পুরোনো কয়েকটি কলেজে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টার্স অব সার্জারি (এমএস), এফসিপিএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ খালি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। তথ্য বলছে, শিক্ষকের ৬ হাজার ৩৮৪টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ২ হাজার ৭২৫টি। সবচেয়ে বেশি খালি অধ্যাপক পদে। পদের বিপরীতে ৬৪ শতাংশ অধ্যাপক নেই কলেজগুলোতে। অধ্যাপকের ৮৭৭টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টিই খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৬৩৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি ৭৩৫টি বা ৪৫ শতাংশ। ২ হাজার ৪৫৩টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে ১ হাজার ২৫৩টি পদ খালি রয়েছে, যা পদের ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে কম খালি প্রভাষকের পদ। মোট ১ হাজার ৪২০টি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১৭২টি শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার স্বল্পতার মধ্যেও বিভিন্ন সময় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ১৭টি। এরপর দেড় দশকে আরও ২০টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বড় শহরের বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকসংকট বেশি।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল শিক্ষায়তন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৮৭টি। এগুলোর মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৪৫টি। বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে আড়াই শ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। একই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সে ৪২টি বিষয়ে এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় অন্যান্য মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট বেশি। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেখানে অনুমোদিত পদও পর্যাপ্ত নয়। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। পদোন্নতি হচ্ছে না। পদের সমবণ্টন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেই।’

অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৩৭৭টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি ১৪৭টি। মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এমএস, এমডি, এমপিএইচ, এমফিল) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. ফয়সল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতি মাসেই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতি মাসেই কেউ না কেউ অবসরে যান বা বদলি হন। তবে সে অনুপাতে পদায়ন হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন, ‘মূলত শিক্ষকের সাবজেক্টের পদ ধরা হয় সহকারী অধ্যাপক থেকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে না থাকলেও আমাদের বেসিক সায়েন্সে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। প্রভাষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে অনেকে পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি না হওয়ার কারণে প্রভাষকেরা প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণের কাজে আসছেন না।’

অধ্যাপক মো. ফয়সল আলম আরও বলেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরও একজন চিকিৎসক ১০ বছর ধরে প্রভাষকই রয়েছেন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে। যেসব বিষয়ে শিক্ষকসংকট বেশি, সেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কথায়, মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে ন্যূনতম ১১টি বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি, মেডিসিন এবং গাইনি ও অবস্টেট্রিকস।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেগুলোর একটি সাধারণ নীতিমালা হলো, প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। আর প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক থাকতে হবে।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৮৬টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১০৫টি। অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলী আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘একাডেমিক কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য শিক্ষকেরা বিকেলে বা রাতেও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে কোনো শিক্ষকই নেই, ফরেনসিক মেডিসিনে আছেন মাত্র একজন।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে এর আসনসংখ্যা ৭৫টি। শিক্ষকের পদ ৮৭। এর মধ্যে ৫৯টি পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট পদের বিপরীতে ৬৮ শতাংশ শিক্ষকই নেই কলেজটিতে।

শিক্ষকসংকটের মধ্যে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন প্রশ্নে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহম্মদ ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ সংকট দীর্ঘদিনের। শিক্ষকেরা দ্বিগুণ ক্লাস নিয়ে কারিকুলাম শেষ করেন। শিক্ষকসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে একাডেমিক কার্যক্রম অনেক সুন্দর হতো। কিছু বিষয়ের শিক্ষক অতি জরুরি।’

বিশেষজ্ঞদের তাগিদ

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রেখে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরির জন্য অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক, পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, সরকার কলেজের সংখ্যা ও আসন বাড়ানোয় নজর দিলেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কার্যত উদাসীনতা দেখিয়েছে। মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশনের (ডব্লিউএফএমই) সাবেক জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। সরকার প্রয়োজন নিরূপণ না করে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ করেছে। মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ের বা যে স্থানেই হোক না কেন, সব কটির মান একই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মান নিয়ে সরকারকে কখনোই পরিকল্পনা করতে দেখা যায়নি। শিক্ষক ঘাটতিসহ একাডেমিক কার্যক্রমে যেকোনো সংকট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসম্মত যুগোপযোগী চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।’

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে কেউ সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত যেতে কয়েক বছর চাকরি করা এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের মতো কিছু শর্ত পূরণ করার বিষয় থাকে। বর্তমানে পদের সংকট নেই। তবে পদোন্নতিপ্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালা মেনে পদোন্নতি দিতে হয়। বেসিক সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা খুব কম। নতুন করে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোয় স্নাতকোত্তর পড়ার আগ্রহও কম দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে নানা কারণে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি চলতি দায়িত্বে কিছু পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।’

ডা. নাজমুল হোসেন আরও জানান, বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ আপত্তি দিয়ে ৫০ শতাংশের কথা বলেছে। এটা বাড়াতে আবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব উদ্যোগে চিকিৎসকেরা উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া নতুন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডাররা যোগদান করার পর তাঁদের কিছুসংখ্যককে সরাসরি ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয় পদায়ন করা হলে সংকট কিছুটা কাটবে।

আরও খবর পড়ুন:

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে। মানসম্মত চিকিৎসক তৈরিতে থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্বলতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিতে ৫ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া পুরোনো কয়েকটি কলেজে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টার্স অব সার্জারি (এমএস), এফসিপিএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ খালি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। তথ্য বলছে, শিক্ষকের ৬ হাজার ৩৮৪টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ২ হাজার ৭২৫টি। সবচেয়ে বেশি খালি অধ্যাপক পদে। পদের বিপরীতে ৬৪ শতাংশ অধ্যাপক নেই কলেজগুলোতে। অধ্যাপকের ৮৭৭টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টিই খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৬৩৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি ৭৩৫টি বা ৪৫ শতাংশ। ২ হাজার ৪৫৩টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে ১ হাজার ২৫৩টি পদ খালি রয়েছে, যা পদের ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে কম খালি প্রভাষকের পদ। মোট ১ হাজার ৪২০টি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১৭২টি শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার স্বল্পতার মধ্যেও বিভিন্ন সময় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ১৭টি। এরপর দেড় দশকে আরও ২০টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বড় শহরের বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকসংকট বেশি।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল শিক্ষায়তন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৮৭টি। এগুলোর মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৪৫টি। বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে আড়াই শ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। একই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সে ৪২টি বিষয়ে এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় অন্যান্য মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট বেশি। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেখানে অনুমোদিত পদও পর্যাপ্ত নয়। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। পদোন্নতি হচ্ছে না। পদের সমবণ্টন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেই।’

অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৩৭৭টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি ১৪৭টি। মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এমএস, এমডি, এমপিএইচ, এমফিল) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. ফয়সল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতি মাসেই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতি মাসেই কেউ না কেউ অবসরে যান বা বদলি হন। তবে সে অনুপাতে পদায়ন হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন, ‘মূলত শিক্ষকের সাবজেক্টের পদ ধরা হয় সহকারী অধ্যাপক থেকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে না থাকলেও আমাদের বেসিক সায়েন্সে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। প্রভাষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে অনেকে পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি না হওয়ার কারণে প্রভাষকেরা প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণের কাজে আসছেন না।’

অধ্যাপক মো. ফয়সল আলম আরও বলেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরও একজন চিকিৎসক ১০ বছর ধরে প্রভাষকই রয়েছেন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে। যেসব বিষয়ে শিক্ষকসংকট বেশি, সেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কথায়, মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে ন্যূনতম ১১টি বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি, মেডিসিন এবং গাইনি ও অবস্টেট্রিকস।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেগুলোর একটি সাধারণ নীতিমালা হলো, প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। আর প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক থাকতে হবে।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৮৬টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১০৫টি। অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলী আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘একাডেমিক কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য শিক্ষকেরা বিকেলে বা রাতেও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে কোনো শিক্ষকই নেই, ফরেনসিক মেডিসিনে আছেন মাত্র একজন।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে এর আসনসংখ্যা ৭৫টি। শিক্ষকের পদ ৮৭। এর মধ্যে ৫৯টি পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট পদের বিপরীতে ৬৮ শতাংশ শিক্ষকই নেই কলেজটিতে।

শিক্ষকসংকটের মধ্যে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন প্রশ্নে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহম্মদ ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ সংকট দীর্ঘদিনের। শিক্ষকেরা দ্বিগুণ ক্লাস নিয়ে কারিকুলাম শেষ করেন। শিক্ষকসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে একাডেমিক কার্যক্রম অনেক সুন্দর হতো। কিছু বিষয়ের শিক্ষক অতি জরুরি।’

বিশেষজ্ঞদের তাগিদ

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রেখে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরির জন্য অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক, পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, সরকার কলেজের সংখ্যা ও আসন বাড়ানোয় নজর দিলেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কার্যত উদাসীনতা দেখিয়েছে। মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশনের (ডব্লিউএফএমই) সাবেক জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। সরকার প্রয়োজন নিরূপণ না করে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ করেছে। মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ের বা যে স্থানেই হোক না কেন, সব কটির মান একই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মান নিয়ে সরকারকে কখনোই পরিকল্পনা করতে দেখা যায়নি। শিক্ষক ঘাটতিসহ একাডেমিক কার্যক্রমে যেকোনো সংকট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসম্মত যুগোপযোগী চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।’

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে কেউ সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত যেতে কয়েক বছর চাকরি করা এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের মতো কিছু শর্ত পূরণ করার বিষয় থাকে। বর্তমানে পদের সংকট নেই। তবে পদোন্নতিপ্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালা মেনে পদোন্নতি দিতে হয়। বেসিক সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা খুব কম। নতুন করে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোয় স্নাতকোত্তর পড়ার আগ্রহও কম দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে নানা কারণে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি চলতি দায়িত্বে কিছু পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।’

ডা. নাজমুল হোসেন আরও জানান, বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ আপত্তি দিয়ে ৫০ শতাংশের কথা বলেছে। এটা বাড়াতে আবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব উদ্যোগে চিকিৎসকেরা উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া নতুন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডাররা যোগদান করার পর তাঁদের কিছুসংখ্যককে সরাসরি ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয় পদায়ন করা হলে সংকট কিছুটা কাটবে।

আরও খবর পড়ুন:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। গত বৃহস্পতিবার সংশোধিত আরপিও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হয়।

৩০ মিনিট আগে

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

৪ ঘণ্টা আগে

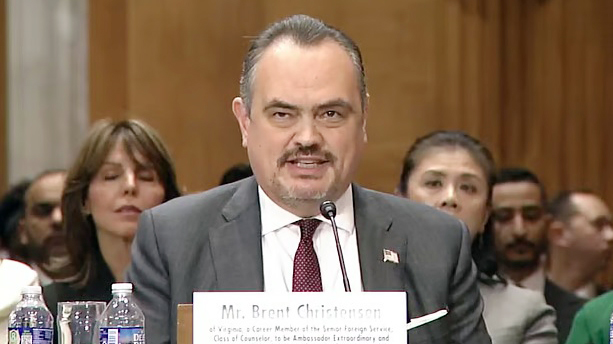

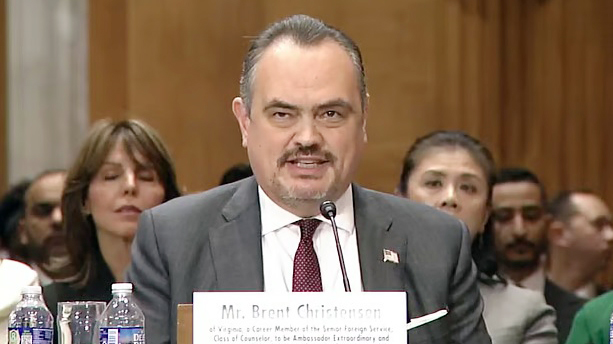

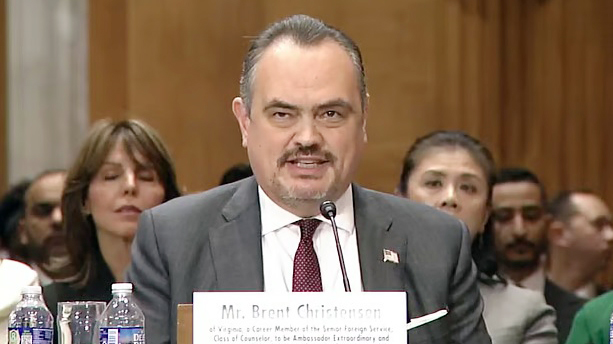

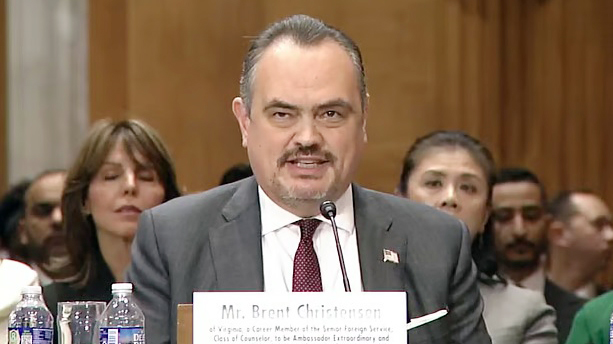

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, নিয়োগ পেলে চীনা কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে তাঁর

৪ ঘণ্টা আগে

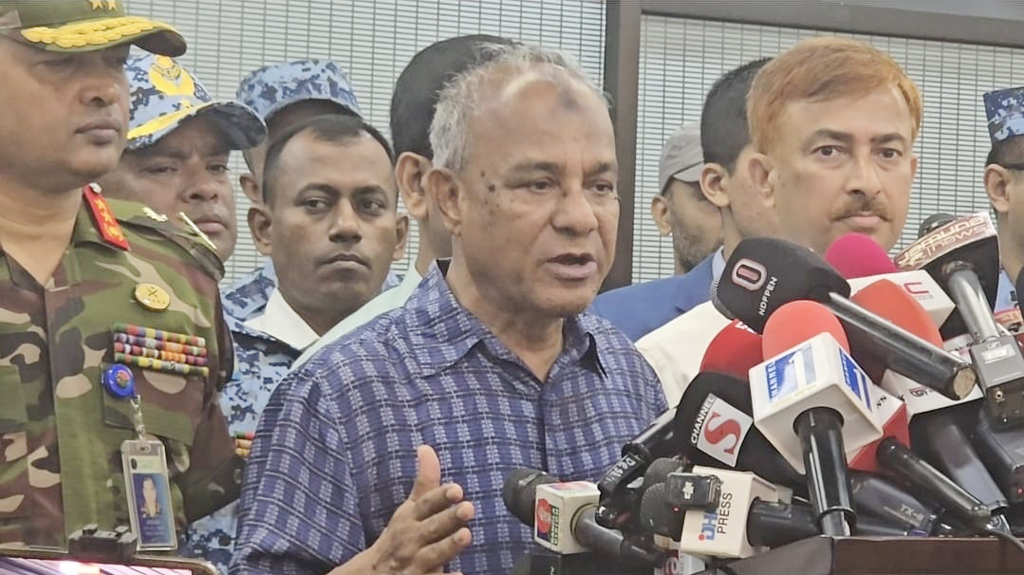

বিমানবন্দরের ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ ও দায়ীদের খুঁজে বের করতে চারটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

১১ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। গত বৃহস্পতিবার সংশোধিত আরপিও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে নতুন বিধান, আবার কিছু কিছু বিধান আরপিও থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—ইভিএম ব্যবহার বাতিল, ‘না ভোট’ পুনর্বহাল, প্রার্থীদের দেশি-বিদেশি আয় ও সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা এবং পলাতক আসামিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা।

সংশোধিত আরপিওর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

আদালত কর্তৃক ফেরারি বা পলাতক আসামি নির্বাচনে অংশ নিতে না পারার বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

কোনো আসনে একক প্রার্থী থাকলে তাঁকে না ভোটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। নির্বাচনে না ভোট বেশি হলে সেখানে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন হবে। তবে দ্বিতীয়বারও একক প্রার্থী হলে সেই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলে তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

ভোট গণনার সময় সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার বিধানটিও যুক্ত করা হয়েছে। তবে ভোট গণনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী তথা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক নির্বাচন অফিসগুলোতে দায়িত্ব পালন করবেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। প্রার্থীদের দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে আয় ও সম্পত্তির বিবরণ হলফনামায় দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা হবে।

আগে দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে জোটের যেকোনো দলের প্রতীক ব্যবহার করতে পারত। সেটি সংশোধন করা হয়েছে। জোটভুক্ত হলেও প্রার্থীকে নিজ নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ভোটের সময় অনেকে জোটভুক্ত হলে জনপ্রিয় বা বড় দলের মার্কায় ভোট করতেন। এখন আর সে সুযোগ থাকছে না।

প্রবাসী বাংলাদেশি, নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোটের বিধানটি আরপিওতে যুক্ত করা হয়েছে। এবার আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটিং চালু করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের পাশাপাশি আইনি হেফাজতে থাকা, সরকারি কর্মকর্তা, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তারা ভোট দিতে পারবেন।

প্রার্থীর জামানত বাড়ানো হয়েছে। আগে ২০ হাজার টাকা ছিল, তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো রাজনৈতিক দলকে ৫০ হাজার টাকার বেশি অনুদান দিতে চাইলে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। যিনি অনুদান দেবেন, তাঁর ট্যাক্স রিটার্নও দিতে হবে।

কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন পুরো আসনের ভোট বন্ধ করার ক্ষমতা কমিয়েছিল। সংশোধিত আরপিওতে শুধু ভোটকেন্দ্র নয়, অনিয়ম হলে ইসি পুরো আসনের ভোট বন্ধ করতে পারবে, সেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থীর হলফনামায় আগে শুধু দেশের সম্পদের হিসাব দেওয়া হতো। সংশোধিত আরপিওতে শুধু দেশের নয়, বিদেশের আয়ের উৎস, সম্পত্তির বিবরণ দিতে হবে।

এ ছাড়া ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-সংক্রান্ত বিধানটি সংশোধিত আরপিও থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। গত বৃহস্পতিবার সংশোধিত আরপিও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে নতুন বিধান, আবার কিছু কিছু বিধান আরপিও থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—ইভিএম ব্যবহার বাতিল, ‘না ভোট’ পুনর্বহাল, প্রার্থীদের দেশি-বিদেশি আয় ও সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা এবং পলাতক আসামিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা।

সংশোধিত আরপিওর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

আদালত কর্তৃক ফেরারি বা পলাতক আসামি নির্বাচনে অংশ নিতে না পারার বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

কোনো আসনে একক প্রার্থী থাকলে তাঁকে না ভোটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। নির্বাচনে না ভোট বেশি হলে সেখানে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন হবে। তবে দ্বিতীয়বারও একক প্রার্থী হলে সেই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলে তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

ভোট গণনার সময় সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার বিধানটিও যুক্ত করা হয়েছে। তবে ভোট গণনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী তথা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক নির্বাচন অফিসগুলোতে দায়িত্ব পালন করবেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। প্রার্থীদের দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে আয় ও সম্পত্তির বিবরণ হলফনামায় দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা হবে।

আগে দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে জোটের যেকোনো দলের প্রতীক ব্যবহার করতে পারত। সেটি সংশোধন করা হয়েছে। জোটভুক্ত হলেও প্রার্থীকে নিজ নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ভোটের সময় অনেকে জোটভুক্ত হলে জনপ্রিয় বা বড় দলের মার্কায় ভোট করতেন। এখন আর সে সুযোগ থাকছে না।

প্রবাসী বাংলাদেশি, নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোটের বিধানটি আরপিওতে যুক্ত করা হয়েছে। এবার আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটিং চালু করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের পাশাপাশি আইনি হেফাজতে থাকা, সরকারি কর্মকর্তা, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তারা ভোট দিতে পারবেন।

প্রার্থীর জামানত বাড়ানো হয়েছে। আগে ২০ হাজার টাকা ছিল, তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো রাজনৈতিক দলকে ৫০ হাজার টাকার বেশি অনুদান দিতে চাইলে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। যিনি অনুদান দেবেন, তাঁর ট্যাক্স রিটার্নও দিতে হবে।

কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন পুরো আসনের ভোট বন্ধ করার ক্ষমতা কমিয়েছিল। সংশোধিত আরপিওতে শুধু ভোটকেন্দ্র নয়, অনিয়ম হলে ইসি পুরো আসনের ভোট বন্ধ করতে পারবে, সেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থীর হলফনামায় আগে শুধু দেশের সম্পদের হিসাব দেওয়া হতো। সংশোধিত আরপিওতে শুধু দেশের নয়, বিদেশের আয়ের উৎস, সম্পত্তির বিবরণ দিতে হবে।

এ ছাড়া ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-সংক্রান্ত বিধানটি সংশোধিত আরপিও থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, নিয়োগ পেলে চীনা কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে তাঁর

৪ ঘণ্টা আগে

বিমানবন্দরের ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ ও দায়ীদের খুঁজে বের করতে চারটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

১১ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

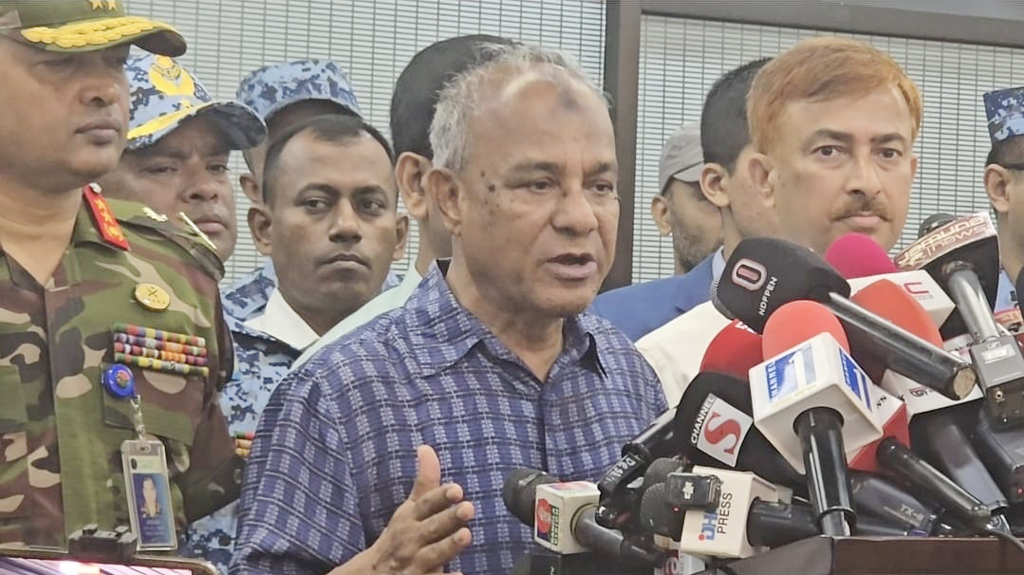

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, গুম হত্যার চেয়েও নিকৃষ্টতম অপরাধ। গুম প্রতিরোধে শুধু আইনগত সংস্কার নয়, প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও।

আজ শনিবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল আমারিতে অনুষ্ঠিত ‘Ensuring Justice: The Role of the Judiciary in Addressing Enforced Disappearances’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গুম-সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির উদ্যোগে এবং ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় আসিফ নজরুল বলেন, ‘অনেক প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ একটি পরিবর্তিত পরিবেশে অবস্থান করছি। এই পরিবর্তন স্থায়ী করতে হলে গুমের বিচার নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রায় লেখা একটি সৃজনশীল শিল্প। তাই বিচারকেরা হলেন সৃজনশীল শিল্পী। তাঁদের শিল্পকর্মই তাঁদের রায়।

তিনি বলেন, গুম প্রতিরোধে বিচার বিভাগ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও মানবাধিকার কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত সহযোগিতা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিচার বিভাগ ও তদন্ত সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি গুমের বিচার নিশ্চিতের মূল চাবিকাঠি।

কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. ফরিদ আহমেদ শিবলী বলেন, গুম-সংক্রান্ত মামলাগুলোর কার্যকর তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এখন সময়ের দাবি। কমিশন এরই মধ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে গুম-সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, সাক্ষী সুরক্ষা ও ভুক্তভোগী পরিবারের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের প্রস্তাব প্রস্তুত করছে।

কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা এবং ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকার-বিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান।

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, গুম হত্যার চেয়েও নিকৃষ্টতম অপরাধ। গুম প্রতিরোধে শুধু আইনগত সংস্কার নয়, প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও।

আজ শনিবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল আমারিতে অনুষ্ঠিত ‘Ensuring Justice: The Role of the Judiciary in Addressing Enforced Disappearances’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গুম-সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির উদ্যোগে এবং ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় আসিফ নজরুল বলেন, ‘অনেক প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ একটি পরিবর্তিত পরিবেশে অবস্থান করছি। এই পরিবর্তন স্থায়ী করতে হলে গুমের বিচার নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রায় লেখা একটি সৃজনশীল শিল্প। তাই বিচারকেরা হলেন সৃজনশীল শিল্পী। তাঁদের শিল্পকর্মই তাঁদের রায়।

তিনি বলেন, গুম প্রতিরোধে বিচার বিভাগ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও মানবাধিকার কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত সহযোগিতা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিচার বিভাগ ও তদন্ত সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি গুমের বিচার নিশ্চিতের মূল চাবিকাঠি।

কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. ফরিদ আহমেদ শিবলী বলেন, গুম-সংক্রান্ত মামলাগুলোর কার্যকর তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এখন সময়ের দাবি। কমিশন এরই মধ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে গুম-সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, সাক্ষী সুরক্ষা ও ভুক্তভোগী পরিবারের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের প্রস্তাব প্রস্তুত করছে।

কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা এবং ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকার-বিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান।

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। গত বৃহস্পতিবার সংশোধিত আরপিও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হয়।

৩০ মিনিট আগে

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, নিয়োগ পেলে চীনা কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে তাঁর

৪ ঘণ্টা আগে

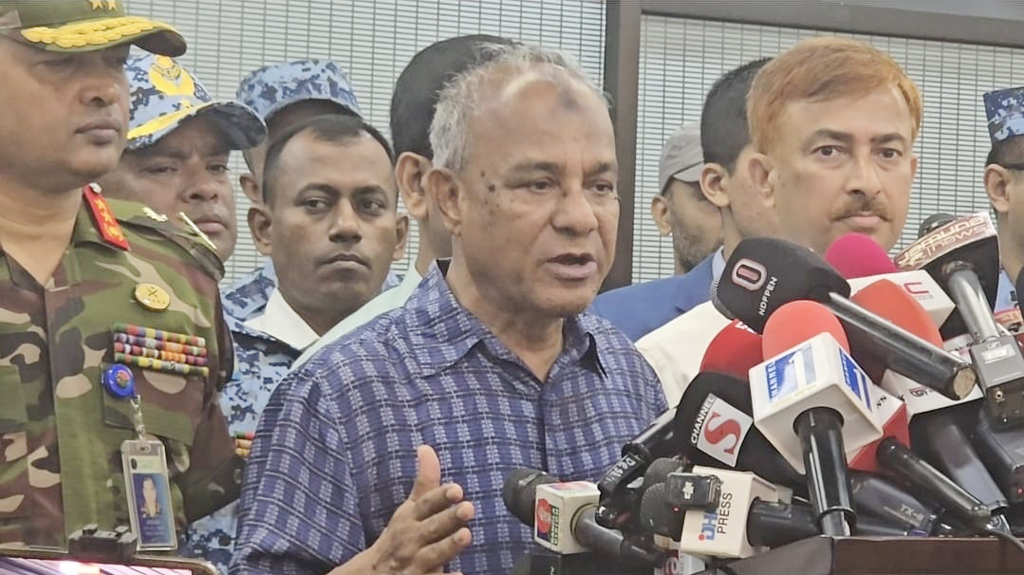

বিমানবন্দরের ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ ও দায়ীদের খুঁজে বের করতে চারটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

১১ ঘণ্টা আগেসিনেটে শুনানিতে ট্রাম্প–মনোনীত রাষ্ট্রদূত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

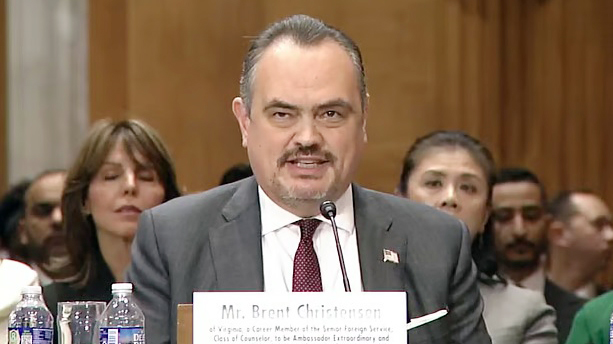

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, নিয়োগ পেলে চীনা কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে তাঁর মনোনয়ন নিয়ে শুনানিতে প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা বলেন ক্রিস্টেনসেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মমোনীত এই কূটনীতিক বলেন, রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেলে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর কাছে সামরিক সহযোগিতা, সামুদ্রিক কর্মকাণ্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে সম্পৃক্ততাসহ চীনা কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবনে। পাশাপাশি সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্ব ঘনিষ্ঠ করার জন্য কাজ করারও প্রতিশ্রুতি দেন ক্রিস্টেনসেন।

গত ২ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দেন। সিনেট কমিটির অনুমোদনের পরই তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত হবে। এই মনোনয়ন নিয়ে শুনানিতে চার রাষ্ট্রদূত প্রার্থী লিখিত বিবৃতি তুলে ধরেন। পরে তাঁরা সিনেট সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ তুলে ধরে নেব্রাস্কার রিপাবলিকান সিনেটর জন পিটার রিকেটস শুনানিতে বলেন, ‘আমরা এখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মুখে। বাংলাদেশ ও চীনের সামরিক সহযোগিতা দ্রুত বাড়ছে। যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন রাখার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি কৌশলগত সাবমেরিন ঘাঁটি আধুনিকায়ন করেছে চীন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পাশাপাশি নতুন সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল ও দূরপাল্লার রাডার কেনার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ পেলে চীনা সামরিক সরঞ্জামের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমাতে বাংলাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ক্রিস্টেনসেন কীভাবে কাজ করবেন, তা জানতে চান সিনেটর রিকেটস।

জবাবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব নিয়ে আপনাদের মতো উদ্বেগ আমারও। রাষ্ট্রদূত নিয়োগ আমি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে চীনের কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যাখ্যা করব। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা তুলে ধরব, যা দুই দেশের সামরিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।’

এ সময় সিনেটর রিকেটস বলেন, ‘এই শুনানির আগের দিনই সিনেট পররাষ্ট্র কমিটি সর্বসম্মতভাবে ‘থিংক টোয়াইস অ্যাক্ট’ পাস করেছে। এই আইন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণাঙ্গ কৌশল নিতে বাধ্য করবে, যাতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে চীনা অস্ত্র কেনা থেকে বিরত রাখা যায়। আমরা আশা করি, আপনিও এই আইনের সহায়তা নিয়ে কাজ করবেন। তাহলে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার প্রতিরোধ সম্ভব হবে।’

তাঁর এই মন্তব্যের সূত্র ধরে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘সামরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমূল্যের সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবে মিত্রদেশগুলোর তৈরি সাশ্রয়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বাংলাদেশকে জানাতে পারি। পাশাপাশি যৌথ সামরিক মহড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্মগুলোকে অন্যান্য মিত্র বাহিনীর সঙ্গে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করতে পারি।’

শুনানির শুরুতে লিখিত বিবৃতিতে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ২০২৪ সালের আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন হয়েছিল, তা ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকারকে পতন ঘটায়। আগামী বছর বাংলাদেশের জনগণ ভোটে যাবে, যা দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যাত্রায় পাশে থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অনেক সময় তাঁর প্রাপ্য মনোযোগ পায় না, বড় প্রতিবেশীদের আড়ালে গুরুত্ব হারিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসেবায় আমার দুই দশকের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ঢাকার কর্মকালও রয়েছে। তাই, আমি বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান বাংলাদেশকে উন্মুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তুলেছে।’

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, নিয়োগ পেলে চীনা কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে তাঁর মনোনয়ন নিয়ে শুনানিতে প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা বলেন ক্রিস্টেনসেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মমোনীত এই কূটনীতিক বলেন, রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেলে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর কাছে সামরিক সহযোগিতা, সামুদ্রিক কর্মকাণ্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে সম্পৃক্ততাসহ চীনা কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবনে। পাশাপাশি সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্ব ঘনিষ্ঠ করার জন্য কাজ করারও প্রতিশ্রুতি দেন ক্রিস্টেনসেন।

গত ২ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দেন। সিনেট কমিটির অনুমোদনের পরই তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত হবে। এই মনোনয়ন নিয়ে শুনানিতে চার রাষ্ট্রদূত প্রার্থী লিখিত বিবৃতি তুলে ধরেন। পরে তাঁরা সিনেট সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ তুলে ধরে নেব্রাস্কার রিপাবলিকান সিনেটর জন পিটার রিকেটস শুনানিতে বলেন, ‘আমরা এখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মুখে। বাংলাদেশ ও চীনের সামরিক সহযোগিতা দ্রুত বাড়ছে। যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন রাখার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি কৌশলগত সাবমেরিন ঘাঁটি আধুনিকায়ন করেছে চীন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পাশাপাশি নতুন সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল ও দূরপাল্লার রাডার কেনার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ পেলে চীনা সামরিক সরঞ্জামের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমাতে বাংলাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ক্রিস্টেনসেন কীভাবে কাজ করবেন, তা জানতে চান সিনেটর রিকেটস।

জবাবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব নিয়ে আপনাদের মতো উদ্বেগ আমারও। রাষ্ট্রদূত নিয়োগ আমি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে চীনের কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যাখ্যা করব। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা তুলে ধরব, যা দুই দেশের সামরিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।’

এ সময় সিনেটর রিকেটস বলেন, ‘এই শুনানির আগের দিনই সিনেট পররাষ্ট্র কমিটি সর্বসম্মতভাবে ‘থিংক টোয়াইস অ্যাক্ট’ পাস করেছে। এই আইন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণাঙ্গ কৌশল নিতে বাধ্য করবে, যাতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে চীনা অস্ত্র কেনা থেকে বিরত রাখা যায়। আমরা আশা করি, আপনিও এই আইনের সহায়তা নিয়ে কাজ করবেন। তাহলে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার প্রতিরোধ সম্ভব হবে।’

তাঁর এই মন্তব্যের সূত্র ধরে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘সামরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমূল্যের সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবে মিত্রদেশগুলোর তৈরি সাশ্রয়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বাংলাদেশকে জানাতে পারি। পাশাপাশি যৌথ সামরিক মহড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্মগুলোকে অন্যান্য মিত্র বাহিনীর সঙ্গে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করতে পারি।’

শুনানির শুরুতে লিখিত বিবৃতিতে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ২০২৪ সালের আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন হয়েছিল, তা ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকারকে পতন ঘটায়। আগামী বছর বাংলাদেশের জনগণ ভোটে যাবে, যা দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যাত্রায় পাশে থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অনেক সময় তাঁর প্রাপ্য মনোযোগ পায় না, বড় প্রতিবেশীদের আড়ালে গুরুত্ব হারিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসেবায় আমার দুই দশকের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ঢাকার কর্মকালও রয়েছে। তাই, আমি বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান বাংলাদেশকে উন্মুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তুলেছে।’

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। গত বৃহস্পতিবার সংশোধিত আরপিও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হয়।

৩০ মিনিট আগে

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

৪ ঘণ্টা আগে

বিমানবন্দরের ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ ও দায়ীদের খুঁজে বের করতে চারটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

১১ ঘণ্টা আগেউত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি

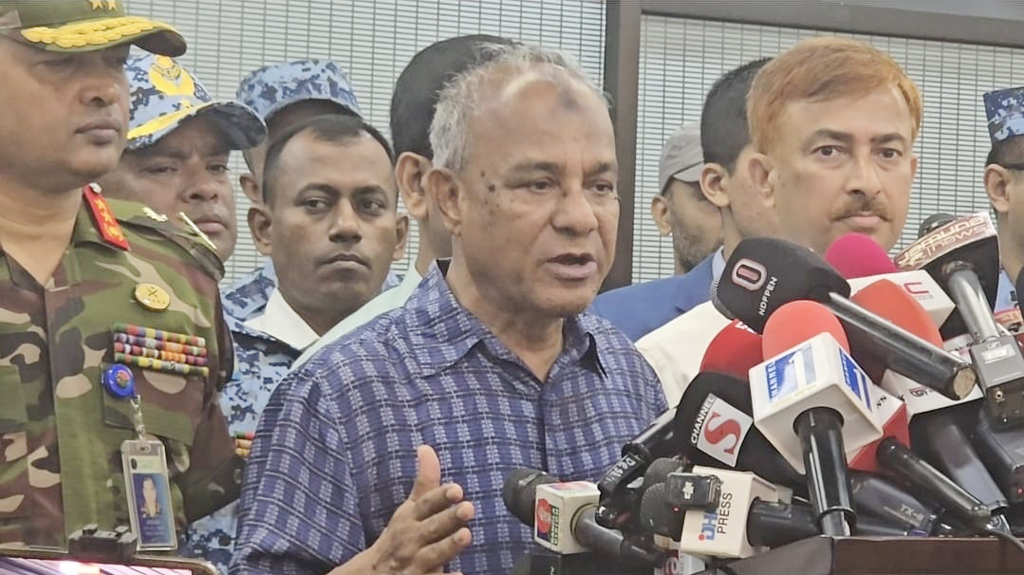

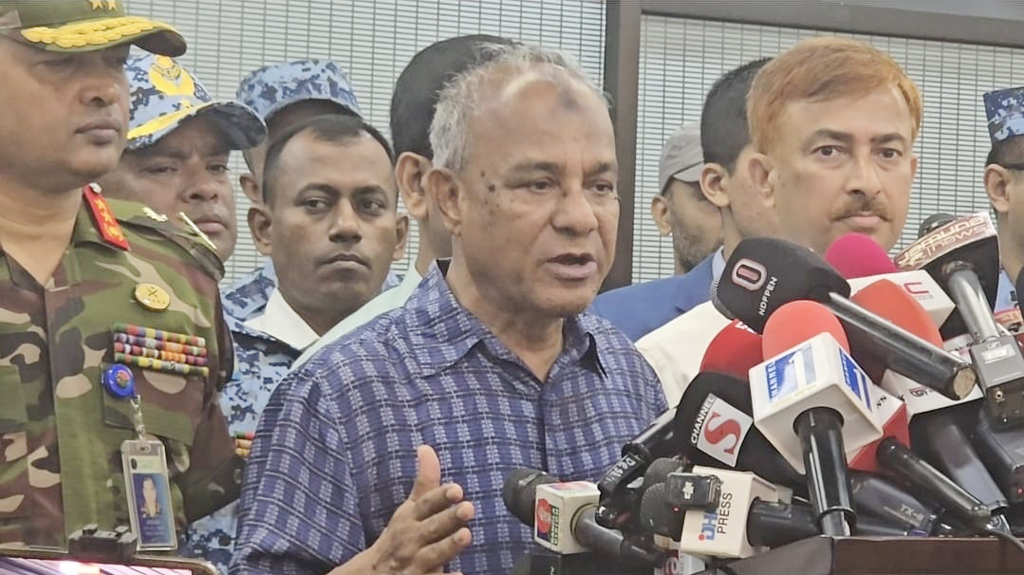

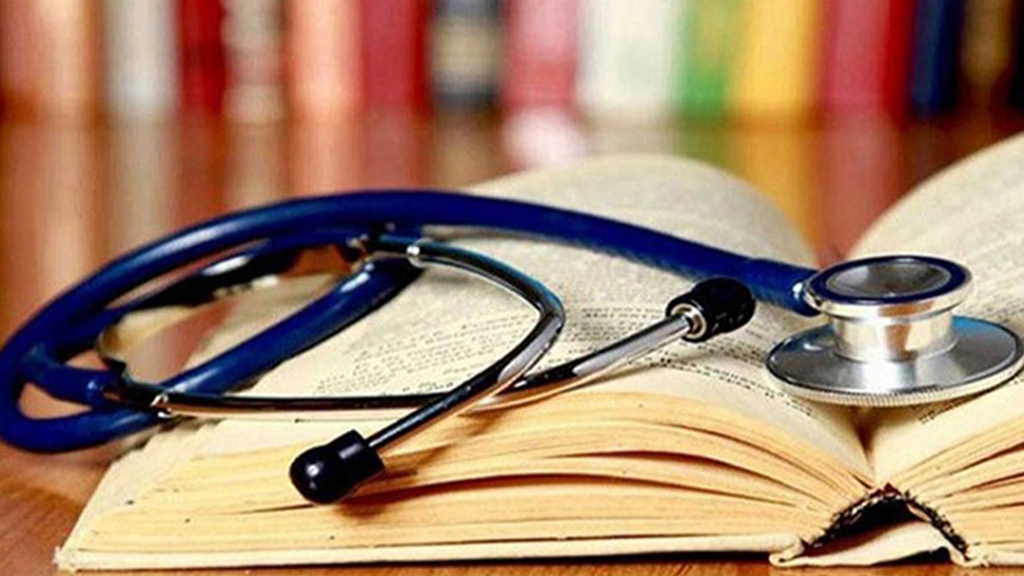

বিমানবন্দরের ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ ও দায়ীদের খুঁজে বের করতে চারটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত কার্গো ভিলেজ ও ই-গেট পরিদর্শন শেষে বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল গেটে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অব্যবস্থাপনার বিষয়টি তদন্তের জন্য আমরা চারটি দেশকে ইনভাইট করেছি। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও তুরস্ককে আসতে বলেছি। তাদের স্পেশালিস্ট আমরা আনতে চাচ্ছি। তারা তদন্ত করে কারণটা কী এবং কে দায়ী বের করবে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিমানবন্দরের ভেতরে চারটি ইউনিট আছে। চারটি ইউনিটই কাজ করছে। আমরা আশা করছিলাম তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলে আসবে। কন্ট্রোলে আসতে একটু সময় লাগছে। যেহেতু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিন্তা করতে হয়। যেহেতু দাহ্য পদার্থ খুব বেশি ছিল। অনেক সময় বাতাস থাকলে নেভাতে সময় লাগে।’

কার্গো ভিলেজে বিশেষায়িত ফায়ার সার্ভিস ইউনিট কেন ছিল না—এই প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আগুন নেভানোর জন্য বিমানে যে ইউনিট থাকে, সেটা কার্গো ভিলেজেও কাজ করতে পারে। এটিতে কোনো অসুবিধা নাই।’

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, ‘আগুন নেভাতে কেউ ফেল করেনি। কিন্তু সময় লাগছে। ফেল করলে সব জ্বলে যেত। ওই দিন রাত ৯টার সময় বিমানবন্দর চালু করে দিয়েছে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিমানবন্দর অথরিটির চারটি ফায়ার সার্ভিস ইউনিট আছে। সেগুলো ৩০ সেকেন্ডের ভেতরে চলে আসছিল। ফায়ার সার্ভিসের যে ইউনিটগুলো আছে, তার একটি দিয়াবাড়ির মেট্রোরেলের ওখানে, আরেকটি কুর্মিটোলায়। সেগুলো ২০ মিনিটের ভেতরে চলে আসছে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘যেখানে আগুন ধরেছে, সেখানে কেমিক্যাল ও গার্মেন্টস ম্যাটেরিয়াল ছিল। দাহ্য পদার্থ খুব বেশি ছিল। যার কারণে আগুনটা ছড়িয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। কন্ট্রোল করতে সময় নিয়েছে।’

১৮ অক্টোবর বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট-সংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৭টি ইউনিটের চেষ্টায় রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু পুরোপুরি নির্বাপণ হয় ২৬ ঘণ্টা পর ১৯ অক্টোবর বিকেল ৫টার দিকে।

আরও খবর পড়ুন:

বিমানবন্দরের ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ ও দায়ীদের খুঁজে বের করতে চারটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত কার্গো ভিলেজ ও ই-গেট পরিদর্শন শেষে বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল গেটে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অব্যবস্থাপনার বিষয়টি তদন্তের জন্য আমরা চারটি দেশকে ইনভাইট করেছি। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও তুরস্ককে আসতে বলেছি। তাদের স্পেশালিস্ট আমরা আনতে চাচ্ছি। তারা তদন্ত করে কারণটা কী এবং কে দায়ী বের করবে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিমানবন্দরের ভেতরে চারটি ইউনিট আছে। চারটি ইউনিটই কাজ করছে। আমরা আশা করছিলাম তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলে আসবে। কন্ট্রোলে আসতে একটু সময় লাগছে। যেহেতু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিন্তা করতে হয়। যেহেতু দাহ্য পদার্থ খুব বেশি ছিল। অনেক সময় বাতাস থাকলে নেভাতে সময় লাগে।’

কার্গো ভিলেজে বিশেষায়িত ফায়ার সার্ভিস ইউনিট কেন ছিল না—এই প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আগুন নেভানোর জন্য বিমানে যে ইউনিট থাকে, সেটা কার্গো ভিলেজেও কাজ করতে পারে। এটিতে কোনো অসুবিধা নাই।’

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, ‘আগুন নেভাতে কেউ ফেল করেনি। কিন্তু সময় লাগছে। ফেল করলে সব জ্বলে যেত। ওই দিন রাত ৯টার সময় বিমানবন্দর চালু করে দিয়েছে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিমানবন্দর অথরিটির চারটি ফায়ার সার্ভিস ইউনিট আছে। সেগুলো ৩০ সেকেন্ডের ভেতরে চলে আসছিল। ফায়ার সার্ভিসের যে ইউনিটগুলো আছে, তার একটি দিয়াবাড়ির মেট্রোরেলের ওখানে, আরেকটি কুর্মিটোলায়। সেগুলো ২০ মিনিটের ভেতরে চলে আসছে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘যেখানে আগুন ধরেছে, সেখানে কেমিক্যাল ও গার্মেন্টস ম্যাটেরিয়াল ছিল। দাহ্য পদার্থ খুব বেশি ছিল। যার কারণে আগুনটা ছড়িয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। কন্ট্রোল করতে সময় নিয়েছে।’

১৮ অক্টোবর বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট-সংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৭টি ইউনিটের চেষ্টায় রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু পুরোপুরি নির্বাপণ হয় ২৬ ঘণ্টা পর ১৯ অক্টোবর বিকেল ৫টার দিকে।

আরও খবর পড়ুন:

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। গত বৃহস্পতিবার সংশোধিত আরপিও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হয়।

৩০ মিনিট আগে

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, নিয়োগ পেলে চীনা কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে তাঁর

৪ ঘণ্টা আগে