পিএল–৪৮০ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি বিশেষ কর্মসূচির নাম। ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘পাবলিক ল’ ৪৮০’ বা ‘ফুড ফর পিস’ কর্মসূচির অধীনে এটি চালু করা হয়। এটি ছিল মূলত সোভিয়েত–মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধকালীন কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আগাগোড়াই একটি কূটনৈতিক চাল হলেও, শিক্ষা সম্প্রসারণে এই কর্মসূচি খুবই ব্যতিক্রম একটি ভূমিকা রেখেছে।

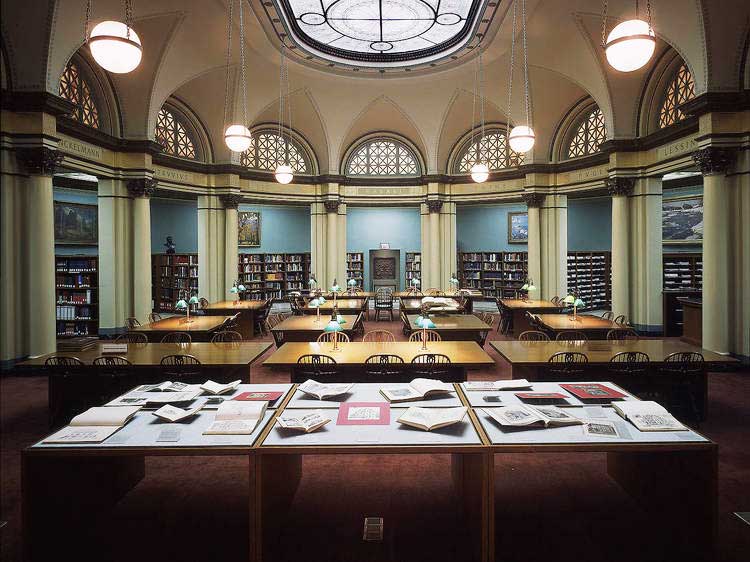

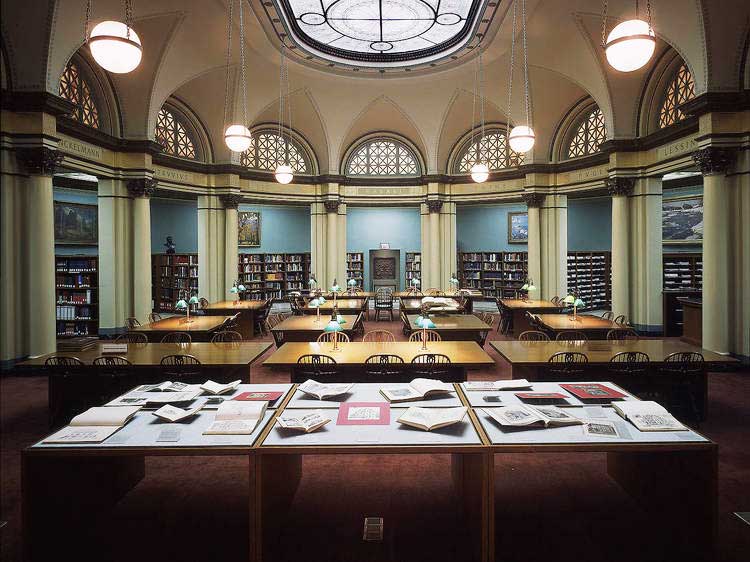

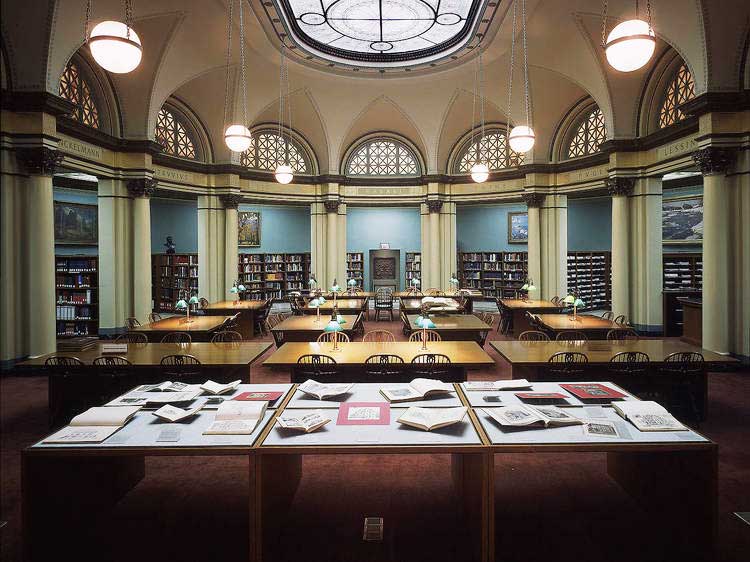

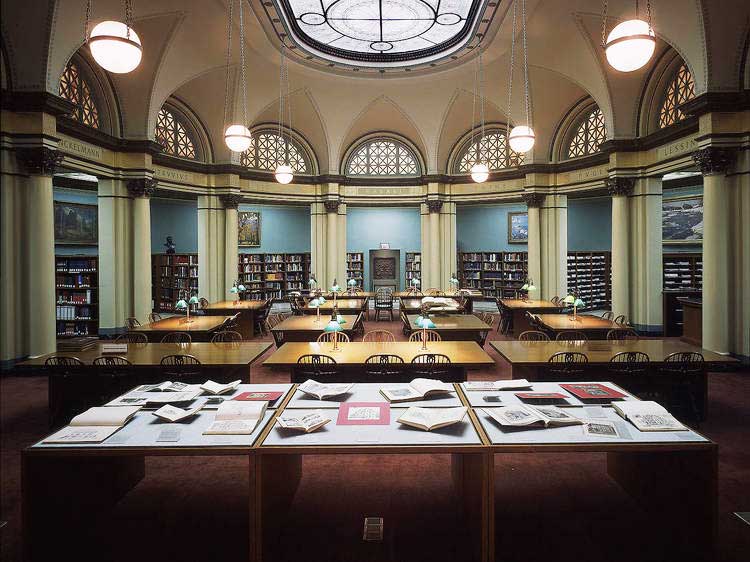

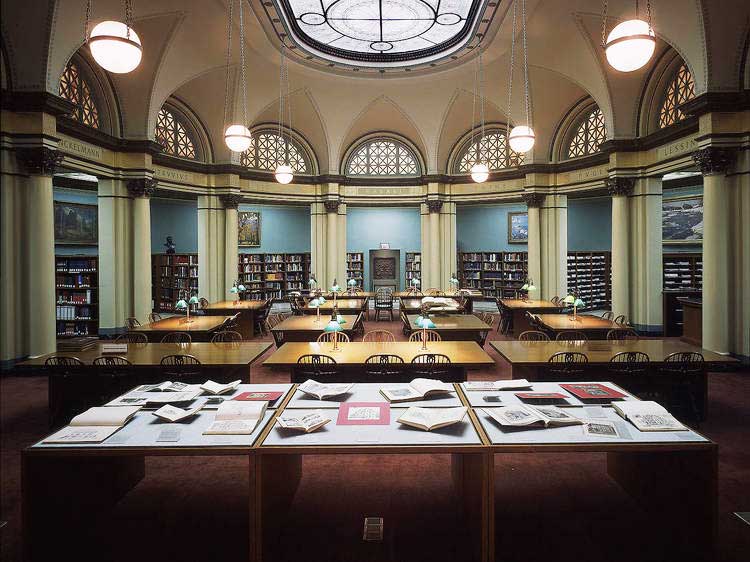

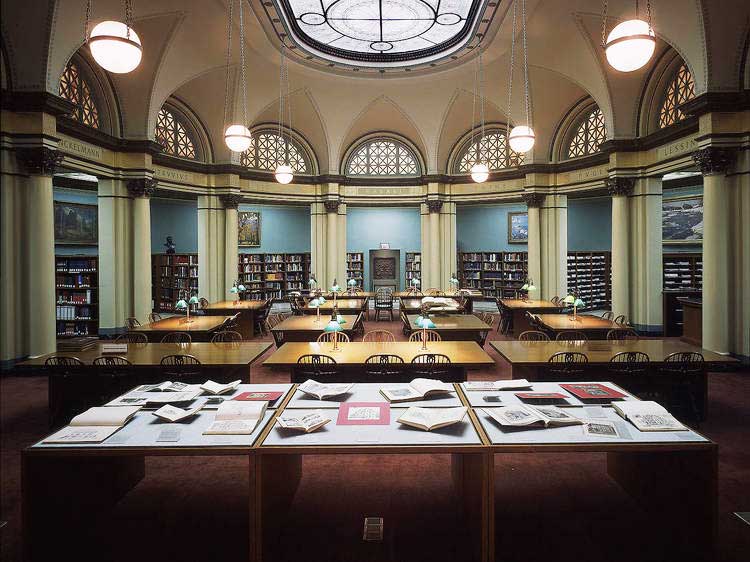

১৯৯৬ সালে অনন্যা বাজপেয়ি, তখন ডক্টরাল শিক্ষার্থী। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেনস্টেইন লাইব্রেরিতে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বইয়ের ঐতিহাসিক সংগ্রহ আবিষ্কার করেন তিনি।

বর্তমানে ভারতের অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর অনন্যা সম্প্রতি বিবিসিকে বলেন, ‘আমি অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ, হার্ভার্ড ও কলম্বিয়ার মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণ এশিয়া লাইব্রেরিতে সময় কাটিয়েছি। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অসীম সম্পদ রয়েছে, তার সঙ্গে কিছুই তুলনীয় নয়।’

১৩২ বছর পুরোনো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ৮ লাখের বেশি বই রয়েছে। এটি এই অঞ্চলের গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংগ্রহ। কিন্তু এই বিশাল দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সংকলন সেখানে কীভাবে পৌঁছাল?

এর উত্তরই হলো প্রজেক্ট পিল–৪৮০।

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ‘পাবলিক ল’ ৪৮০’ শীর্ষক আইনের অধীনে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। এই আইন ভারতসহ অন্যান্য দেশকে মার্কিন শস্য স্থানীয় মুদ্রায় কিনতে সাহায্য করেছিল। এতে দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কিছুটা নিরসন করে, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত কমিয়ে দেয়। ভারত ১৯৫০ এবং ১৯৬০–এর দশকের খাদ্য সংকটের সময়ে এই খাদ্য সহায়তার অন্যতম বৃহৎ গ্রাহক ছিল।

এই কর্মসূচির অধীনে স্থানীয় মুদ্রার তহবিল আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ন্যূনতম খরচে সরবরাহ করা হয়। এই তহবিল ব্যবহার করে ভারতীয় ভাষায় লেখা স্থানীয় বই, সাময়িকী, ফনোগ্রাফ রেকর্ড এবং অন্যান্য মাধ্যম সংগ্রহ করা হয়। এতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুই ডজনের বেশি প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অবশ্য ওই সময় ভারতের ‘প্রাচীনত্ব আইন’ অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল সাউথ এশিয়া লাইব্রেরির পরিচালক জেমস নাই বলেন, ‘পিএল–৪৮০ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও ৩০ টির বেশি মার্কিন সংগ্রহে চমৎকার এবং অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে।’

দক্ষিণ এশিয়া থেকে এই বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়।

১৯৫৯ সালে দিল্লিতে ৬০ জন ভারতীয় সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। শুরুতে সরকারি প্রকাশনা সংগ্রহে মনোযোগ দেওয়া হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে এই কর্মসূচি বই এবং সাময়িকী অন্তর্ভুক্ত করতে সম্প্রসারিত করা হয়। মরিন এলপি প্যাটারসন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক একটি শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থপঞ্জিকার ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালের মধ্যে ২০টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ থেকে বই–পুস্তক ও নথিপত্র পাচ্ছিল।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে প্যাটারসন উল্লেখ করেন, পিএল–৪৮০ কর্মসূচির শুরুর দিনগুলোতে ভারতীয় দলটিকে একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় দেশের বই সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিল। শৌখিন বই বিক্রেতাদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়েছে।

ভারতের বিশালতা এবং সাহিত্যিক জগতের জটিলতার কারণে, কোনো একক বিক্রেতা এই সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে পারেনি।

পরিবর্তে, বিভিন্ন প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে বিক্রেতাদের নির্বাচন করা হয়েছিল, যারা নির্দিষ্ট ভাষা বা ভাষা গোষ্ঠীগুলোর ওপর মনোযোগ দিতেন। এই সহযোগিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছিল। বিক্রেতারা নিশ্চিত না হওয়া শিরোনামগুলো অনুমোদনের জন্য পাঠাতেন। চূড়ান্ত নির্বাচন দিল্লি অফিসের হাতে ছিল।

কর্মসূচিটি সমস্ত ভাষায় ভারতীয় কথাসাহিত্য সংগ্রহের ওপর জোর দিয়েছিল। প্যাটারসন লেখেন, এই নীতির ফলে অনেক গোয়েন্দা গল্প এবং সাময়িক জনপ্রিয় উপন্যাস সংগৃহীত হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে বই সংগ্রহের পছন্দ ‘গবেষণা স্তরের বিষয়’–এ সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। অনেক ভাষায় কথাসাহিত্য বাছাই অর্ধেকে নেমে আসে। ১৯৬৬ সালের মধ্যে ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তান থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজারের বেশি বই ও সাময়িকী পাঠানো হয়েছিল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এর মধ্যে ভারত ৬ লাখ ৩৩ হাজারটির বেশি বই–পুস্তক সরবরাহ করেছিল।

১৯৬৭ সালে এক মার্কিন লাইব্রেরি বৈঠকের প্রতিবেদনে বলা হয়, আমরা ১০০ থেকে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস, ভারতের হস্তশিল্প, হিন্দু সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্ব: একটি মনঃসমীক্ষণমূলক গবেষণা এবং আরও অনেক কিছু পাঠিয়েছি।

তবে, প্রশ্ন থেকে যায় পিএল–৪৮০ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া থেকে বই অপসারণ কি এই অঞ্চলের সাহিত্যিক সম্পদ কমিয়ে দিয়েছে? এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গ্রন্থাগারিক টড মাইকেলসন–অ্যামবেলাং।

স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে পিএল–৪৮০ তহবিলের আওতায় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্র একুশ শতকের মধ্যে ২ লাখ শিরোনামের বই–পুস্তক সংগ্রহ করেছে।

মাইকেলসন-অ্যামবেলাং বলেন, পিএল–৪৮০–এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া থেকে বই অপসারণ ‘জ্ঞান বৈষম্য’ তৈরি করে। গবেষকদের প্রায়ই এই সাহিত্য সম্পদে পেতে পশ্চিমে যেতে হয়।

এদিকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই সময় ভারত থেকে সংগৃহীত সব বই এখনো তাদের কাছে রয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ভারতের ফ্লেম ইউনিভার্সিটির মায়া দোদের মতে, অনেক বই, যা বর্তমানে ভারতে পাওয়া যায় না, সেগুলো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংগ্রহে পাওয়া যায়। এসব বইয়ের ওপর ‘পিএল–৪৮০’ স্ট্যাম্প বা ছাপ থাকে।

তবে এর পক্ষে মাইকেলসন-অ্যামবেলাং যুক্তি দিয়েছেন—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, পিএল–৪৮০ কর্মসূচির মাধ্যমে আসা বই দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো পাওয়া যায়। তবে সংরক্ষণ একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ সাদা পিঁপড়া, পোকামাকড় এবং তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণের অভাবে বইগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর বিপরীতে, পশ্চিমা দেশগুলোর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রচেষ্টার কারণে বেশির ভাগ উপকরণ ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকে।

এরপরও মাইকেলসন-অ্যামবেলাং পশ্চিমা গ্রন্থাগারগুলোকে ‘ঔপনিবেশিক আর্কাইভ’ বলতে চান। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ‘আংশিকভাবে এ কারণেই এগুলোকে ঔপনিবেশিক আর্কাইভ বলা যায় যে, এই গ্রন্থাগারগুলো একাডেমিকদের জন্য কাজ করে, প্রায়ই তারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরের ব্যক্তিদের বাদ দেয়। লাইব্রেরিয়ানরা দক্ষিণ এশীয় উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যগুলো বোঝেন, তবে কপিরাইট আইনগুলো এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, এটি বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলে।’

পিএল–৪৮০ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটল যেভাবে

জেমস নাই বলেন, ১৯৮০–র দশকে কর্মসূচিটি শেষ হওয়ার পরে, আর্থিক বোঝা আমেরিকান গ্রন্থাগারগুলোর ওপর পড়ে। আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলোকে এখন সম্পদ নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের খরচ বহন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এখন দিল্লির লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে বই ও সাময়িকী কিনতে বছরে ১ লাখ ডলারের বেশি খরচ করে।

অবশ্য অনন্যা মিসেস বাজপেয়ি মনে করেন, শস্যের বিনিময়ে বই সংগ্রহের এই চুক্তি একটি ইতিবাচক ফলাফল এনেছে। তিনি সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা—ফরাসি, জার্মান, মারাঠি এবং হিন্দি—এবং ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, নৃতত্ত্ব এবং আরও অনেক বিষয়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি বলেন, ‘রিজেনস্টেইন লাইব্রেরিতে আমি কখনোই আমার প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পেতে ব্যর্থ হইনি।’

তিনি বলেন, ‘বইগুলো নিরাপদে আছে, এগুলোর মূল্যবান, চাইলেই পাওয়া যায়। আমি ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে গ্রন্থাগার, আর্কাইভ এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি এবং আমাদের দেশের বই সংক্রান্ত গল্প সর্বত্রই করুণ। এখানে বইগুলো হারিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়েছে, অবহেলিত পড়ে রয়েছে বা প্রায়ই প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না।’

পিএল–৪৮০ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি বিশেষ কর্মসূচির নাম। ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘পাবলিক ল’ ৪৮০’ বা ‘ফুড ফর পিস’ কর্মসূচির অধীনে এটি চালু করা হয়। এটি ছিল মূলত সোভিয়েত–মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধকালীন কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আগাগোড়াই একটি কূটনৈতিক চাল হলেও, শিক্ষা সম্প্রসারণে এই কর্মসূচি খুবই ব্যতিক্রম একটি ভূমিকা রেখেছে।

১৯৯৬ সালে অনন্যা বাজপেয়ি, তখন ডক্টরাল শিক্ষার্থী। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেনস্টেইন লাইব্রেরিতে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বইয়ের ঐতিহাসিক সংগ্রহ আবিষ্কার করেন তিনি।

বর্তমানে ভারতের অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর অনন্যা সম্প্রতি বিবিসিকে বলেন, ‘আমি অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ, হার্ভার্ড ও কলম্বিয়ার মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণ এশিয়া লাইব্রেরিতে সময় কাটিয়েছি। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অসীম সম্পদ রয়েছে, তার সঙ্গে কিছুই তুলনীয় নয়।’

১৩২ বছর পুরোনো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ৮ লাখের বেশি বই রয়েছে। এটি এই অঞ্চলের গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংগ্রহ। কিন্তু এই বিশাল দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সংকলন সেখানে কীভাবে পৌঁছাল?

এর উত্তরই হলো প্রজেক্ট পিল–৪৮০।

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ‘পাবলিক ল’ ৪৮০’ শীর্ষক আইনের অধীনে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। এই আইন ভারতসহ অন্যান্য দেশকে মার্কিন শস্য স্থানীয় মুদ্রায় কিনতে সাহায্য করেছিল। এতে দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কিছুটা নিরসন করে, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত কমিয়ে দেয়। ভারত ১৯৫০ এবং ১৯৬০–এর দশকের খাদ্য সংকটের সময়ে এই খাদ্য সহায়তার অন্যতম বৃহৎ গ্রাহক ছিল।

এই কর্মসূচির অধীনে স্থানীয় মুদ্রার তহবিল আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ন্যূনতম খরচে সরবরাহ করা হয়। এই তহবিল ব্যবহার করে ভারতীয় ভাষায় লেখা স্থানীয় বই, সাময়িকী, ফনোগ্রাফ রেকর্ড এবং অন্যান্য মাধ্যম সংগ্রহ করা হয়। এতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুই ডজনের বেশি প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অবশ্য ওই সময় ভারতের ‘প্রাচীনত্ব আইন’ অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল সাউথ এশিয়া লাইব্রেরির পরিচালক জেমস নাই বলেন, ‘পিএল–৪৮০ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও ৩০ টির বেশি মার্কিন সংগ্রহে চমৎকার এবং অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে।’

দক্ষিণ এশিয়া থেকে এই বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়।

১৯৫৯ সালে দিল্লিতে ৬০ জন ভারতীয় সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। শুরুতে সরকারি প্রকাশনা সংগ্রহে মনোযোগ দেওয়া হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে এই কর্মসূচি বই এবং সাময়িকী অন্তর্ভুক্ত করতে সম্প্রসারিত করা হয়। মরিন এলপি প্যাটারসন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক একটি শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থপঞ্জিকার ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালের মধ্যে ২০টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ থেকে বই–পুস্তক ও নথিপত্র পাচ্ছিল।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে প্যাটারসন উল্লেখ করেন, পিএল–৪৮০ কর্মসূচির শুরুর দিনগুলোতে ভারতীয় দলটিকে একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় দেশের বই সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিল। শৌখিন বই বিক্রেতাদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়েছে।

ভারতের বিশালতা এবং সাহিত্যিক জগতের জটিলতার কারণে, কোনো একক বিক্রেতা এই সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে পারেনি।

পরিবর্তে, বিভিন্ন প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে বিক্রেতাদের নির্বাচন করা হয়েছিল, যারা নির্দিষ্ট ভাষা বা ভাষা গোষ্ঠীগুলোর ওপর মনোযোগ দিতেন। এই সহযোগিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছিল। বিক্রেতারা নিশ্চিত না হওয়া শিরোনামগুলো অনুমোদনের জন্য পাঠাতেন। চূড়ান্ত নির্বাচন দিল্লি অফিসের হাতে ছিল।

কর্মসূচিটি সমস্ত ভাষায় ভারতীয় কথাসাহিত্য সংগ্রহের ওপর জোর দিয়েছিল। প্যাটারসন লেখেন, এই নীতির ফলে অনেক গোয়েন্দা গল্প এবং সাময়িক জনপ্রিয় উপন্যাস সংগৃহীত হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে বই সংগ্রহের পছন্দ ‘গবেষণা স্তরের বিষয়’–এ সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। অনেক ভাষায় কথাসাহিত্য বাছাই অর্ধেকে নেমে আসে। ১৯৬৬ সালের মধ্যে ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তান থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজারের বেশি বই ও সাময়িকী পাঠানো হয়েছিল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এর মধ্যে ভারত ৬ লাখ ৩৩ হাজারটির বেশি বই–পুস্তক সরবরাহ করেছিল।

১৯৬৭ সালে এক মার্কিন লাইব্রেরি বৈঠকের প্রতিবেদনে বলা হয়, আমরা ১০০ থেকে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস, ভারতের হস্তশিল্প, হিন্দু সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্ব: একটি মনঃসমীক্ষণমূলক গবেষণা এবং আরও অনেক কিছু পাঠিয়েছি।

তবে, প্রশ্ন থেকে যায় পিএল–৪৮০ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া থেকে বই অপসারণ কি এই অঞ্চলের সাহিত্যিক সম্পদ কমিয়ে দিয়েছে? এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গ্রন্থাগারিক টড মাইকেলসন–অ্যামবেলাং।

স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে পিএল–৪৮০ তহবিলের আওতায় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্র একুশ শতকের মধ্যে ২ লাখ শিরোনামের বই–পুস্তক সংগ্রহ করেছে।

মাইকেলসন-অ্যামবেলাং বলেন, পিএল–৪৮০–এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া থেকে বই অপসারণ ‘জ্ঞান বৈষম্য’ তৈরি করে। গবেষকদের প্রায়ই এই সাহিত্য সম্পদে পেতে পশ্চিমে যেতে হয়।

এদিকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই সময় ভারত থেকে সংগৃহীত সব বই এখনো তাদের কাছে রয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ভারতের ফ্লেম ইউনিভার্সিটির মায়া দোদের মতে, অনেক বই, যা বর্তমানে ভারতে পাওয়া যায় না, সেগুলো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংগ্রহে পাওয়া যায়। এসব বইয়ের ওপর ‘পিএল–৪৮০’ স্ট্যাম্প বা ছাপ থাকে।

তবে এর পক্ষে মাইকেলসন-অ্যামবেলাং যুক্তি দিয়েছেন—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, পিএল–৪৮০ কর্মসূচির মাধ্যমে আসা বই দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো পাওয়া যায়। তবে সংরক্ষণ একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ সাদা পিঁপড়া, পোকামাকড় এবং তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণের অভাবে বইগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর বিপরীতে, পশ্চিমা দেশগুলোর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রচেষ্টার কারণে বেশির ভাগ উপকরণ ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকে।

এরপরও মাইকেলসন-অ্যামবেলাং পশ্চিমা গ্রন্থাগারগুলোকে ‘ঔপনিবেশিক আর্কাইভ’ বলতে চান। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ‘আংশিকভাবে এ কারণেই এগুলোকে ঔপনিবেশিক আর্কাইভ বলা যায় যে, এই গ্রন্থাগারগুলো একাডেমিকদের জন্য কাজ করে, প্রায়ই তারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরের ব্যক্তিদের বাদ দেয়। লাইব্রেরিয়ানরা দক্ষিণ এশীয় উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যগুলো বোঝেন, তবে কপিরাইট আইনগুলো এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, এটি বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলে।’

পিএল–৪৮০ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটল যেভাবে

জেমস নাই বলেন, ১৯৮০–র দশকে কর্মসূচিটি শেষ হওয়ার পরে, আর্থিক বোঝা আমেরিকান গ্রন্থাগারগুলোর ওপর পড়ে। আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলোকে এখন সম্পদ নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের খরচ বহন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এখন দিল্লির লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে বই ও সাময়িকী কিনতে বছরে ১ লাখ ডলারের বেশি খরচ করে।

অবশ্য অনন্যা মিসেস বাজপেয়ি মনে করেন, শস্যের বিনিময়ে বই সংগ্রহের এই চুক্তি একটি ইতিবাচক ফলাফল এনেছে। তিনি সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা—ফরাসি, জার্মান, মারাঠি এবং হিন্দি—এবং ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, নৃতত্ত্ব এবং আরও অনেক বিষয়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি বলেন, ‘রিজেনস্টেইন লাইব্রেরিতে আমি কখনোই আমার প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পেতে ব্যর্থ হইনি।’

তিনি বলেন, ‘বইগুলো নিরাপদে আছে, এগুলোর মূল্যবান, চাইলেই পাওয়া যায়। আমি ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে গ্রন্থাগার, আর্কাইভ এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি এবং আমাদের দেশের বই সংক্রান্ত গল্প সর্বত্রই করুণ। এখানে বইগুলো হারিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়েছে, অবহেলিত পড়ে রয়েছে বা প্রায়ই প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না।’

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই নাকাল হয়ে পড়ছে। এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেনাবাহিনী থেকে সদস্যদের পলায়ন ও অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি। সরকারি হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত বা পলাতক। এবং সংখ্যা ক্রম

২ ঘণ্টা আগে

জাপানকে ঘিরে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান যৌথভাবে টহল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের বিমানবাহিনী দেশটির চারপাশ দিয়ে যৌথ টহল দেওয়ায় তারাও নজরদারি চালানোর জন্য যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে

২ ঘণ্টা আগে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে সব ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান এক দশক পর্যন্ত বন্ধ রাখতে এবং তাদের অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে প্রস্তুত বলে মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট

৪ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই নাকাল হয়ে পড়ছে। এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেনাবাহিনী থেকে সদস্যদের পলায়ন ও অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি। সরকারি হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত বা পলাতক; এবং সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

তিমোফ। ইউক্রেনের ৩৬ বছর বয়সী এক অফিস সহায়ক। তাঁর হাতে ও আঙুলে এখনো বেগুনি রঙের ছোট ছোট বেশ কিছু ক্ষত রয়ে গেছে। ছয় মাস আগে সে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পালিয়ে আসে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে। সে সময়ই হাতে এই ক্ষত তৈরি হয়। কিয়েভের এই যুবক জানান, গত এপ্রিলে তাকে জোর করে সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পরপর দুবার পালিয়ে এসেছেন।

তিমোফ বলেন, সত্যিকারের লড়াইয়ের জন্য তাঁর প্রশিক্ষণ কতখানি অকার্যকর, তা বুঝেই তিনি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বুঝতে পারেন, অনিবার্যভাবে তাঁকে ফ্রন্টলাইনের সৈন্য হতে হবে, যেখানে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না। তিমোফ বলেন, ‘কোনো প্রশিক্ষণই দেওয়া হয় না। আমি প্রথম আক্রমণেই মারা যাব, তাতে তাদের কিছু যায়-আসে না।’

তিনি দাবি করেন, তাঁর প্রশিক্ষকেরা বেশির ভাগ সময় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে যাতে কেউ পালাতে না পারে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। কেন্দ্রটি ছিল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা একটি তিন মিটার প্রায় ১০ ফুট উঁচু কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত। তিমোফ বলেন, ‘একজন সৈনিক গুলি চালানো শিখল কি না, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা আমাকে একটি বন্দুক দিল, আমি লক্ষ্যের দিকে একটি গুলি ছুড়লাম, আর তারা আমার নামের পাশে একটি টিক চিহ্ন দিয়ে দিল।’ ব্যস প্রশিক্ষণ শেষ।

কর্তৃপক্ষের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকায় তিমোফে তাঁর পদবি এবং ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে অনুরোধ করে। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো পলাতক বা অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ আনা হয়নি। তাঁর ব্যাখ্যা খুব সহজ, ‘দেশের অর্ধেক মানুষ এখন পালাচ্ছে’, আর সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এত সংখ্যক পলাতককে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা নেই।

অক্টোবরে ইউক্রেনীয় কৌঁসুলিরা জানান, রাশিয়া ২০২২ সালে আক্রমণ শুরু করার পর থেকে প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত রয়েছেন এবং প্রায় ৫৪ হাজার সেনা পলায়ন করেছেন। গত বছর থেকে এই সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি ১ লাখ ৭৬ হাজার এবং পলায়নের ২৫ হাজার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

ইউক্রেনীয় কমান্ডার ভ্যালেন্তিন মাঙ্কো শনিবার ইউক্রেনীয় প্রাভদাকে বলেন, ‘এমনকি রাশিয়ায়ও এত বেশি সৈন্য অনুমতি ছাড়া পালিয়ে যায়।’ পলায়নের এই সংকট ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে ক্রমেই চলে যাওয়ার মধ্যে সেনাকর্মীর মারাত্মক অভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নভেম্বরে রাশিয়ার বাহিনী প্রায় ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে নেয়, যার বেশির ভাগই পূর্ব ইউক্রেনে, আর ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা আবারও থমকে যায়। মাঙ্কো জানান, প্রতি মাসে প্রায় ৩০ হাজার পুরুষকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়, কিন্তু সব সামরিক ইউনিটকে ‘পুনরায় সচল’ করতে দরকার ৭০ হাজার সেনা।

যুদ্ধে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, একজন সেনা সামরিক ইউনিট ছেড়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরে পলায়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন এবং তার ৫ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। আর অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতির শাস্তি ১০ বছর পর্যন্ত জেল। অনেকেই জেলকে বেছে নিচ্ছেন।

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের সাবেক উপপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইগর রোমানেনকো বলেন, ‘আমাদের পলাতক সৈন্য এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া সেনার সংখ্যা খুবই বেশি।’ তিনি বলেন, ‘তারা ভাবে—আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রন্টলাইনে যাওয়ার চেয়ে জেলে যাওয়া সহজ।’ রোমানেনকো দীর্ঘদিন ধরে কঠোর যুদ্ধকালীন আইন চালু করার এবং পলাতক ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের জন্য কঠোর শাস্তির পক্ষে সওয়াল করছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাদের জেলে না পাঠিয়ে ফ্রন্টলাইনে পাঠানো উচিত।

পলায়ন এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়ার মধ্যে আইনি পার্থক্য হলো ‘চিরতরে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য।’ তবে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সরকার প্রথমবার পলায়নকারীদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছে। যার ফলে তারা কোনো শাস্তি ছাড়াই তাদের ইউনিটে ফিরে আসতে পারে। সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং তাদের কমান্ডিং অফিসারদের দয়ার ওপর ভরসা করে প্রায় ৩০ হাজার সেনা ফিরে এসেছেন।

দক্ষিণ ইউক্রেনের একটি সামরিক ইউনিটের এক মনোবিজ্ঞানী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ‘তাদের প্রতি এখন আরও বেশি সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে।’ তিনি বলেন, পলায়ন সব সময় মৃত্যুর ভয়ের কারণে হয় না, বরং বেশির ভাগ সময়েই মনোযোগহীন কমান্ডিং অফিসারদের কারণে হয়, যারা তাদের সেনাদের সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, ‘কেউ কেউ বলে, তাদের কমান্ডার তাদের ছুটিতে যেতে দেননি, তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের দেখতে যেতে দেননি, এমনকি বিয়ে করতেও দেননি।’

এদিকে সামরিক পুলিশ বাহিনীতে লোকবলের মারাত্মক অভাব রয়েছে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া তারা কোনো সেনাকে আটক করতে পারে না। ফলে অনুমতি ছাড়া সেনাবাহিনী ছেড়ে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া সেনারা খুব বেশি ধরাও পড়ছে না।

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই নাকাল হয়ে পড়ছে। এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেনাবাহিনী থেকে সদস্যদের পলায়ন ও অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি। সরকারি হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত বা পলাতক; এবং সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

তিমোফ। ইউক্রেনের ৩৬ বছর বয়সী এক অফিস সহায়ক। তাঁর হাতে ও আঙুলে এখনো বেগুনি রঙের ছোট ছোট বেশ কিছু ক্ষত রয়ে গেছে। ছয় মাস আগে সে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পালিয়ে আসে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে। সে সময়ই হাতে এই ক্ষত তৈরি হয়। কিয়েভের এই যুবক জানান, গত এপ্রিলে তাকে জোর করে সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পরপর দুবার পালিয়ে এসেছেন।

তিমোফ বলেন, সত্যিকারের লড়াইয়ের জন্য তাঁর প্রশিক্ষণ কতখানি অকার্যকর, তা বুঝেই তিনি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বুঝতে পারেন, অনিবার্যভাবে তাঁকে ফ্রন্টলাইনের সৈন্য হতে হবে, যেখানে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না। তিমোফ বলেন, ‘কোনো প্রশিক্ষণই দেওয়া হয় না। আমি প্রথম আক্রমণেই মারা যাব, তাতে তাদের কিছু যায়-আসে না।’

তিনি দাবি করেন, তাঁর প্রশিক্ষকেরা বেশির ভাগ সময় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে যাতে কেউ পালাতে না পারে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। কেন্দ্রটি ছিল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা একটি তিন মিটার প্রায় ১০ ফুট উঁচু কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত। তিমোফ বলেন, ‘একজন সৈনিক গুলি চালানো শিখল কি না, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা আমাকে একটি বন্দুক দিল, আমি লক্ষ্যের দিকে একটি গুলি ছুড়লাম, আর তারা আমার নামের পাশে একটি টিক চিহ্ন দিয়ে দিল।’ ব্যস প্রশিক্ষণ শেষ।

কর্তৃপক্ষের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকায় তিমোফে তাঁর পদবি এবং ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে অনুরোধ করে। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো পলাতক বা অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ আনা হয়নি। তাঁর ব্যাখ্যা খুব সহজ, ‘দেশের অর্ধেক মানুষ এখন পালাচ্ছে’, আর সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এত সংখ্যক পলাতককে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা নেই।

অক্টোবরে ইউক্রেনীয় কৌঁসুলিরা জানান, রাশিয়া ২০২২ সালে আক্রমণ শুরু করার পর থেকে প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত রয়েছেন এবং প্রায় ৫৪ হাজার সেনা পলায়ন করেছেন। গত বছর থেকে এই সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি ১ লাখ ৭৬ হাজার এবং পলায়নের ২৫ হাজার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

ইউক্রেনীয় কমান্ডার ভ্যালেন্তিন মাঙ্কো শনিবার ইউক্রেনীয় প্রাভদাকে বলেন, ‘এমনকি রাশিয়ায়ও এত বেশি সৈন্য অনুমতি ছাড়া পালিয়ে যায়।’ পলায়নের এই সংকট ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে ক্রমেই চলে যাওয়ার মধ্যে সেনাকর্মীর মারাত্মক অভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নভেম্বরে রাশিয়ার বাহিনী প্রায় ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে নেয়, যার বেশির ভাগই পূর্ব ইউক্রেনে, আর ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা আবারও থমকে যায়। মাঙ্কো জানান, প্রতি মাসে প্রায় ৩০ হাজার পুরুষকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়, কিন্তু সব সামরিক ইউনিটকে ‘পুনরায় সচল’ করতে দরকার ৭০ হাজার সেনা।

যুদ্ধে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, একজন সেনা সামরিক ইউনিট ছেড়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরে পলায়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন এবং তার ৫ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। আর অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতির শাস্তি ১০ বছর পর্যন্ত জেল। অনেকেই জেলকে বেছে নিচ্ছেন।

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের সাবেক উপপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইগর রোমানেনকো বলেন, ‘আমাদের পলাতক সৈন্য এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া সেনার সংখ্যা খুবই বেশি।’ তিনি বলেন, ‘তারা ভাবে—আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রন্টলাইনে যাওয়ার চেয়ে জেলে যাওয়া সহজ।’ রোমানেনকো দীর্ঘদিন ধরে কঠোর যুদ্ধকালীন আইন চালু করার এবং পলাতক ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের জন্য কঠোর শাস্তির পক্ষে সওয়াল করছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাদের জেলে না পাঠিয়ে ফ্রন্টলাইনে পাঠানো উচিত।

পলায়ন এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়ার মধ্যে আইনি পার্থক্য হলো ‘চিরতরে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য।’ তবে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সরকার প্রথমবার পলায়নকারীদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছে। যার ফলে তারা কোনো শাস্তি ছাড়াই তাদের ইউনিটে ফিরে আসতে পারে। সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং তাদের কমান্ডিং অফিসারদের দয়ার ওপর ভরসা করে প্রায় ৩০ হাজার সেনা ফিরে এসেছেন।

দক্ষিণ ইউক্রেনের একটি সামরিক ইউনিটের এক মনোবিজ্ঞানী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ‘তাদের প্রতি এখন আরও বেশি সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে।’ তিনি বলেন, পলায়ন সব সময় মৃত্যুর ভয়ের কারণে হয় না, বরং বেশির ভাগ সময়েই মনোযোগহীন কমান্ডিং অফিসারদের কারণে হয়, যারা তাদের সেনাদের সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, ‘কেউ কেউ বলে, তাদের কমান্ডার তাদের ছুটিতে যেতে দেননি, তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের দেখতে যেতে দেননি, এমনকি বিয়ে করতেও দেননি।’

এদিকে সামরিক পুলিশ বাহিনীতে লোকবলের মারাত্মক অভাব রয়েছে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া তারা কোনো সেনাকে আটক করতে পারে না। ফলে অনুমতি ছাড়া সেনাবাহিনী ছেড়ে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া সেনারা খুব বেশি ধরাও পড়ছে না।

১৩২ বছর পুরোনো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ৮ লাখের বেশি বই রয়েছে। এটি এই অঞ্চলের গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংগ্রহ। কিন্তু এই বিশাল দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সংকলন সেখানে কীভাবে পৌঁছাল?

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

জাপানকে ঘিরে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান যৌথভাবে টহল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের বিমানবাহিনী দেশটির চারপাশ দিয়ে যৌথ টহল দেওয়ায় তারাও নজরদারি চালানোর জন্য যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে

২ ঘণ্টা আগে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে সব ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান এক দশক পর্যন্ত বন্ধ রাখতে এবং তাদের অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে প্রস্তুত বলে মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট

৪ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

জাপানকে ঘিরে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান যৌথভাবে টহল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের বিমানবাহিনী দেশটির চারপাশ দিয়ে যৌথ টহল দেওয়ায় তারাও নজরদারি চালানোর জন্য যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে। টোকিও এবং বেইজিংয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে এই ঘটনা ঘটল।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুটি পারমাণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম টুপোলভ-৯৫ কৌশলগত বোমারু বিমান জাপান সাগর থেকে পূর্ব চীন সাগরের দিকে উড়ে যায় এবং সেখানে দুটি চীনা এইচ-৬ বোমারু বিমানের সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর তারা প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ‘দীর্ঘ দূরত্বের যৌথ উড্ডয়ন’ সম্পন্ন করে।

টোকিও আরও জানিয়েছে, বোমারু বিমানগুলো যখন জাপানের ওকিনাওয়া এবং মিয়াকো দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে চক্কর কেটে যাচ্ছিল, তখন চারটি চীনা জে-১৬ যুদ্ধবিমান তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই দুটি দ্বীপের মধ্যবর্তী মিয়াকো প্রণালি আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে বিবেচিত। মন্ত্রণালয় আরও জানায়, জাপান সাগরে একই সময়ে রাশিয়ার বিমানবাহিনীর আরও কার্যকলাপ শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি আর্লি-ওয়ার্নিং বিমান এ-৫০ এবং দুটি এসইউ-৩০ যুদ্ধবিমান ছিল।

জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি বুধবার এক্সে এক পোস্টে বলেন, ‘রাশিয়া ও চীনের যৌথ অভিযানগুলো স্পষ্টতই আমাদের জাতির বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে, যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।’ ইজুমি যোগ করেন, জাপানের যুদ্ধবিমানগুলো ‘আকাশ প্রতিরক্ষা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর করেছে।’

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে রুশ সংবাদ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, জাপানের কাছে রাশিয়া-চীনের যৌথ এই উড্ডয়ন আট ঘণ্টা ধরে চলেছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীও মঙ্গলবার জানিয়েছে, সাতটি রুশ বিমান ও দুটি চীনা বিমান তাদের বিমান প্রতিরক্ষা সীমায় প্রবেশ করেছিল।

জাপান রোববার জানায়, এর আগের দিন চীনা বিমানবাহী জাহাজ থেকে উৎক্ষেপিত যুদ্ধবিমান জাপানি সামরিক বিমান লক্ষ্য করে রাডার তাক করেছিল; যদিও বেইজিং সেই দাবি অস্বীকার করেছে। গত মাসে জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির মন্তব্যের পর জাপানের কাছাকাছি বেইজিংয়ের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। সানায়ে বলেছিলেন, তাইওয়ানের বিরুদ্ধে চীনা সামরিক পদক্ষেপ যদি জাপানের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে, তবে টোকিও তার প্রত্যুত্তর দিতে পারে।

চীন ও রাশিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্যান্য স্থানে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে। এর মধ্যে রুশ ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রশিক্ষণ এবং দক্ষিণ চীন সাগরে লাইভ ফায়ার নৌ মহড়ার মতো যৌথ অভিযান অন্তর্ভুক্ত।

জাপানকে ঘিরে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান যৌথভাবে টহল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের বিমানবাহিনী দেশটির চারপাশ দিয়ে যৌথ টহল দেওয়ায় তারাও নজরদারি চালানোর জন্য যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে। টোকিও এবং বেইজিংয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে এই ঘটনা ঘটল।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুটি পারমাণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম টুপোলভ-৯৫ কৌশলগত বোমারু বিমান জাপান সাগর থেকে পূর্ব চীন সাগরের দিকে উড়ে যায় এবং সেখানে দুটি চীনা এইচ-৬ বোমারু বিমানের সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর তারা প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ‘দীর্ঘ দূরত্বের যৌথ উড্ডয়ন’ সম্পন্ন করে।

টোকিও আরও জানিয়েছে, বোমারু বিমানগুলো যখন জাপানের ওকিনাওয়া এবং মিয়াকো দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে চক্কর কেটে যাচ্ছিল, তখন চারটি চীনা জে-১৬ যুদ্ধবিমান তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই দুটি দ্বীপের মধ্যবর্তী মিয়াকো প্রণালি আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে বিবেচিত। মন্ত্রণালয় আরও জানায়, জাপান সাগরে একই সময়ে রাশিয়ার বিমানবাহিনীর আরও কার্যকলাপ শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি আর্লি-ওয়ার্নিং বিমান এ-৫০ এবং দুটি এসইউ-৩০ যুদ্ধবিমান ছিল।

জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি বুধবার এক্সে এক পোস্টে বলেন, ‘রাশিয়া ও চীনের যৌথ অভিযানগুলো স্পষ্টতই আমাদের জাতির বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে, যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।’ ইজুমি যোগ করেন, জাপানের যুদ্ধবিমানগুলো ‘আকাশ প্রতিরক্ষা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর করেছে।’

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে রুশ সংবাদ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, জাপানের কাছে রাশিয়া-চীনের যৌথ এই উড্ডয়ন আট ঘণ্টা ধরে চলেছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীও মঙ্গলবার জানিয়েছে, সাতটি রুশ বিমান ও দুটি চীনা বিমান তাদের বিমান প্রতিরক্ষা সীমায় প্রবেশ করেছিল।

জাপান রোববার জানায়, এর আগের দিন চীনা বিমানবাহী জাহাজ থেকে উৎক্ষেপিত যুদ্ধবিমান জাপানি সামরিক বিমান লক্ষ্য করে রাডার তাক করেছিল; যদিও বেইজিং সেই দাবি অস্বীকার করেছে। গত মাসে জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির মন্তব্যের পর জাপানের কাছাকাছি বেইজিংয়ের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। সানায়ে বলেছিলেন, তাইওয়ানের বিরুদ্ধে চীনা সামরিক পদক্ষেপ যদি জাপানের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে, তবে টোকিও তার প্রত্যুত্তর দিতে পারে।

চীন ও রাশিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্যান্য স্থানে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে। এর মধ্যে রুশ ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রশিক্ষণ এবং দক্ষিণ চীন সাগরে লাইভ ফায়ার নৌ মহড়ার মতো যৌথ অভিযান অন্তর্ভুক্ত।

১৩২ বছর পুরোনো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ৮ লাখের বেশি বই রয়েছে। এটি এই অঞ্চলের গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংগ্রহ। কিন্তু এই বিশাল দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সংকলন সেখানে কীভাবে পৌঁছাল?

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই নাকাল হয়ে পড়ছে। এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেনাবাহিনী থেকে সদস্যদের পলায়ন ও অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি। সরকারি হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত বা পলাতক। এবং সংখ্যা ক্রম

২ ঘণ্টা আগে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে

গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে সব ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান এক দশক পর্যন্ত বন্ধ রাখতে এবং তাদের অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে প্রস্তুত বলে মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট

৪ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, জানুয়ারি মাস থেকে ট্রাম্প প্রশাসন এই ভিসাগুলো বাতিল করেছে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রায় অর্ধেক ভিসা বাতিলের অভিযোগ মাদক বা অন্য নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, আক্রমণ, এবং চুরির মতো অপরাধের কারণে হয়েছে। কর্মকর্তাটি আরও জানান, ভিসা বাতিলের এই সংখ্যাটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের অধীনে গত বছরের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি।

সাম্প্রতিককালে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে—তারা ডানপন্থী মার্কিন রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের মৃত্যু উদযাপনকারী কয়েকজনের ভিসা বাতিল করেছে।

বাতিল হওয়া ভিসাগুলোর প্রায় ১০ শতাংশ ছিল শিক্ষার্থীদের, যা সংখ্যায় ৮ হাজারের বেশি।

যাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের মতো বিষয়ে ক্যাম্পাসে তাদের সক্রিয়তার কারণে লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন।

২৯ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত একটি নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, এই ধরনের ‘বহিরাগত শিক্ষার্থীদের’ ইহুদি-বিরোধী হিসেবে দেখা হচ্ছে, এবং প্রয়োজন হলে, ‘এই বহিরাগতদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য’ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ফিলিস্তিনপন্থী কাজকর্মের জন্য যাদের বহিষ্কারের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন রঞ্জনি শ্রীনিবাসন এবং রুমেইসা ওজতুর্ক, সেইসাথে মাহমুদ খলিলের মতো শিক্ষার্থীরা, যারা স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা ছিলেন।

সমালোচকরা বলেছেন, নিজের মতামত প্রকাশের জন্য বহিষ্কার করাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংশোধনীর লঙ্ঘন, এবং ফিলিস্তিন-পন্থী সক্রিয়তার জন্য লক্ষ্যবস্তু হওয়া অনেক শিক্ষার্থীই এর বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়েছেন।

আগস্ট মাসে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছিল, তারা ৬ হাজার ভিসা বাতিল করেছে, এবং বাতিল হওয়া ভিসাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ নাকি শিক্ষার্থীদের মার্কিন আইন লঙ্ঘনের কারণে হয়েছে, যার অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণের পরেও অবস্থান, চুরি, আক্রমণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, এবং সন্ত্রাসবাদে সমর্থন।

তবে, কেবল দেশের অভ্যন্তরের বিদেশী নাগরিকরাই লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন না। জুন মাস থেকে, সম্ভাব্য ছাত্র ভিসার আবেদনকারীরা তাদের রাজনৈতিক মতামত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কঠোরতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

মার্কিন সরকার এইচ১-বি ভিসা ধারীদের আরও বেশি করে যাচাই করার, বাইডেন প্রশাসনের অধীনে শরণার্থী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার পাওয়া ব্যক্তিদের পুনঃসাক্ষাৎকার নেওয়ার, এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হওয়া দেশগুলোর তালিকা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

প্রশাসন এইচ১-বি ভিসার খরচও বাড়িয়েছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে চাওয়া বিদেশী নাগরিকদের কাছে এটি কম আকর্ষণীয় হয়।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ এবং বর্তমান প্রেসিডেন্সির সময় তাঁর প্রধান এজেন্ডাগুলোর একটি ছিল অভিবাসীদের লক্ষ্য করা। ট্রাম্প তথাকথিত মুসলিম নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয়, আরও পরিমার্জিত সংস্করণ কার্যকর করেছিলেন এবং দেশে শরণার্থীদের প্রবেশাধিকারকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছেন।

মার্কিন সীমান্তে প্রবেশকারী মানুষের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে থাকা ‘অবৈধ’ অভিবাসীদের বহিষ্কার প্রক্রিয়াকে দ্রুত করার চেষ্টা হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন আফগান এবং সিরিয়ান নাগরিকদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করে অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা (টিপিএস) অপসারণের চেষ্টাও করেছে, যা গৃহযুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অস্থায়ীভাবে দেশে থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিকদের দেওয়া হয়েছিল।

মিডল ইস্ট আই স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত কোনো উত্তর পায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, জানুয়ারি মাস থেকে ট্রাম্প প্রশাসন এই ভিসাগুলো বাতিল করেছে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রায় অর্ধেক ভিসা বাতিলের অভিযোগ মাদক বা অন্য নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, আক্রমণ, এবং চুরির মতো অপরাধের কারণে হয়েছে। কর্মকর্তাটি আরও জানান, ভিসা বাতিলের এই সংখ্যাটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের অধীনে গত বছরের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি।

সাম্প্রতিককালে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে—তারা ডানপন্থী মার্কিন রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের মৃত্যু উদযাপনকারী কয়েকজনের ভিসা বাতিল করেছে।

বাতিল হওয়া ভিসাগুলোর প্রায় ১০ শতাংশ ছিল শিক্ষার্থীদের, যা সংখ্যায় ৮ হাজারের বেশি।

যাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের মতো বিষয়ে ক্যাম্পাসে তাদের সক্রিয়তার কারণে লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন।

২৯ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত একটি নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, এই ধরনের ‘বহিরাগত শিক্ষার্থীদের’ ইহুদি-বিরোধী হিসেবে দেখা হচ্ছে, এবং প্রয়োজন হলে, ‘এই বহিরাগতদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য’ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ফিলিস্তিনপন্থী কাজকর্মের জন্য যাদের বহিষ্কারের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন রঞ্জনি শ্রীনিবাসন এবং রুমেইসা ওজতুর্ক, সেইসাথে মাহমুদ খলিলের মতো শিক্ষার্থীরা, যারা স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা ছিলেন।

সমালোচকরা বলেছেন, নিজের মতামত প্রকাশের জন্য বহিষ্কার করাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংশোধনীর লঙ্ঘন, এবং ফিলিস্তিন-পন্থী সক্রিয়তার জন্য লক্ষ্যবস্তু হওয়া অনেক শিক্ষার্থীই এর বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়েছেন।

আগস্ট মাসে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছিল, তারা ৬ হাজার ভিসা বাতিল করেছে, এবং বাতিল হওয়া ভিসাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ নাকি শিক্ষার্থীদের মার্কিন আইন লঙ্ঘনের কারণে হয়েছে, যার অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণের পরেও অবস্থান, চুরি, আক্রমণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, এবং সন্ত্রাসবাদে সমর্থন।

তবে, কেবল দেশের অভ্যন্তরের বিদেশী নাগরিকরাই লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন না। জুন মাস থেকে, সম্ভাব্য ছাত্র ভিসার আবেদনকারীরা তাদের রাজনৈতিক মতামত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কঠোরতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

মার্কিন সরকার এইচ১-বি ভিসা ধারীদের আরও বেশি করে যাচাই করার, বাইডেন প্রশাসনের অধীনে শরণার্থী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার পাওয়া ব্যক্তিদের পুনঃসাক্ষাৎকার নেওয়ার, এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হওয়া দেশগুলোর তালিকা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

প্রশাসন এইচ১-বি ভিসার খরচও বাড়িয়েছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে চাওয়া বিদেশী নাগরিকদের কাছে এটি কম আকর্ষণীয় হয়।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ এবং বর্তমান প্রেসিডেন্সির সময় তাঁর প্রধান এজেন্ডাগুলোর একটি ছিল অভিবাসীদের লক্ষ্য করা। ট্রাম্প তথাকথিত মুসলিম নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয়, আরও পরিমার্জিত সংস্করণ কার্যকর করেছিলেন এবং দেশে শরণার্থীদের প্রবেশাধিকারকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছেন।

মার্কিন সীমান্তে প্রবেশকারী মানুষের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে থাকা ‘অবৈধ’ অভিবাসীদের বহিষ্কার প্রক্রিয়াকে দ্রুত করার চেষ্টা হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন আফগান এবং সিরিয়ান নাগরিকদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করে অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা (টিপিএস) অপসারণের চেষ্টাও করেছে, যা গৃহযুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অস্থায়ীভাবে দেশে থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিকদের দেওয়া হয়েছিল।

মিডল ইস্ট আই স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত কোনো উত্তর পায়নি।

১৩২ বছর পুরোনো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ৮ লাখের বেশি বই রয়েছে। এটি এই অঞ্চলের গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংগ্রহ। কিন্তু এই বিশাল দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সংকলন সেখানে কীভাবে পৌঁছাল?

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই নাকাল হয়ে পড়ছে। এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেনাবাহিনী থেকে সদস্যদের পলায়ন ও অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি। সরকারি হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত বা পলাতক। এবং সংখ্যা ক্রম

২ ঘণ্টা আগে

জাপানকে ঘিরে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান যৌথভাবে টহল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের বিমানবাহিনী দেশটির চারপাশ দিয়ে যৌথ টহল দেওয়ায় তারাও নজরদারি চালানোর জন্য যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে

২ ঘণ্টা আগে

গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে সব ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান এক দশক পর্যন্ত বন্ধ রাখতে এবং তাদের অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে প্রস্তুত বলে মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট

৪ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে সব ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান এক দশক পর্যন্ত বন্ধ রাখতে এবং তাদের অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে প্রস্তুত বলে মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন এ তথ্য জানা গেছে।

আলোচনার সঙ্গে পরিচিত এক জ্যেষ্ঠ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

আলোচনার সংবেদনশীলতার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, গত সপ্তাহে কায়রোতে মিসরীয়, কাতারি এবং তুর্কি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে এই প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবটিকে তিনি হামাসের পক্ষ থেকে একটি সারগর্ভ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার লক্ষ্য হলো—যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরবর্তী ধাপে গতি আনা।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘প্রস্তাবটি পরিষ্কার। এর মাধ্যমে হামাস এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, গাজা থেকে ইসরায়েলের দিকে কোনো অস্ত্র ছোড়া হবে না, এবং তারা অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে তা করবে। তারা গাজা ও ইসরায়েলের মধ্যে সাত থেকে দশ বছরের জন্য একটি হুদনা (ইসলামিক ঐতিহ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধবিরতি বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে, এবং হামাস এই অস্ত্র ব্যবহার করবে না।’

ওই কর্মকর্তার মতে, মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্রগুলো এই হুদনার গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করবে এবং এর সম্মতি নিশ্চিত করবে। তিনি জানান, অস্ত্রগুলো গোপন করা হবে এবং মধ্যস্থতাকারীরা সরাসরি হামাসের প্রতিশ্রুতিগুলো তত্ত্বাবধান করবেন। তিনি বলেন, ‘এই সময়ে গাজা নিজেই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে।’ তিনি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা বিধ্বংসী যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি এবং অবরোধের পর পুনর্গঠন এবং অভ্যন্তরীণ শাসনের দিকে ইঙ্গিত করেন।

হামাস এখন পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃত্বের কর্তৃত্ব ছাড়া তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই আন্দোলন বারবার বলেছে যে, ফিলিস্তিনি ভূমি থেকে দখলদারিত্ব শেষ হলেই কেবল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র অভিযান বন্ধ হবে।

তবে, এই নতুন প্রস্তাবটি নির্দিষ্টভাবে গাজা নিয়ে, এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে হামাসের সামরিক সক্ষমতা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়ে এতে কিছু বলা হয়নি, যেখানে গাজা যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রায় প্রতিদিনই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

জ্যেষ্ঠ ওই কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেন, আঞ্চলিক কূটনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণেও এই প্রস্তাবটি তৈরি হয়েছে। তিনি মিসরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, কায়রোর অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে এবং তারা গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রয়োজনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, মিসর সম্প্রতি জোর দিয়েছে যে, রাফা ক্রসিংয়ে উভয় দিকেই চলাচল অনুমোদন করতে হবে, যার মধ্যে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তনও অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, ইসরায়েল কেবল গাজা থেকে প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে গাজার উত্তর ও মধ্যভাগের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘মধ্যস্থতাকারীরা হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক নবায়ন করেছে। হামাসও মধ্যস্থতায় অগ্রগতি খুঁজে পেয়েছে এবং অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। আন্দোলনটি সাধারণ অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য একটি বাস্তববাদী উপায়ে বিশ্বাস করে।’

গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে সব ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান এক দশক পর্যন্ত বন্ধ রাখতে এবং তাদের অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে প্রস্তুত বলে মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন এ তথ্য জানা গেছে।

আলোচনার সঙ্গে পরিচিত এক জ্যেষ্ঠ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

আলোচনার সংবেদনশীলতার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, গত সপ্তাহে কায়রোতে মিসরীয়, কাতারি এবং তুর্কি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে এই প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবটিকে তিনি হামাসের পক্ষ থেকে একটি সারগর্ভ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার লক্ষ্য হলো—যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরবর্তী ধাপে গতি আনা।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘প্রস্তাবটি পরিষ্কার। এর মাধ্যমে হামাস এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, গাজা থেকে ইসরায়েলের দিকে কোনো অস্ত্র ছোড়া হবে না, এবং তারা অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে তা করবে। তারা গাজা ও ইসরায়েলের মধ্যে সাত থেকে দশ বছরের জন্য একটি হুদনা (ইসলামিক ঐতিহ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধবিরতি বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে, এবং হামাস এই অস্ত্র ব্যবহার করবে না।’

ওই কর্মকর্তার মতে, মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্রগুলো এই হুদনার গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করবে এবং এর সম্মতি নিশ্চিত করবে। তিনি জানান, অস্ত্রগুলো গোপন করা হবে এবং মধ্যস্থতাকারীরা সরাসরি হামাসের প্রতিশ্রুতিগুলো তত্ত্বাবধান করবেন। তিনি বলেন, ‘এই সময়ে গাজা নিজেই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে।’ তিনি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা বিধ্বংসী যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি এবং অবরোধের পর পুনর্গঠন এবং অভ্যন্তরীণ শাসনের দিকে ইঙ্গিত করেন।

হামাস এখন পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃত্বের কর্তৃত্ব ছাড়া তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই আন্দোলন বারবার বলেছে যে, ফিলিস্তিনি ভূমি থেকে দখলদারিত্ব শেষ হলেই কেবল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র অভিযান বন্ধ হবে।

তবে, এই নতুন প্রস্তাবটি নির্দিষ্টভাবে গাজা নিয়ে, এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে হামাসের সামরিক সক্ষমতা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়ে এতে কিছু বলা হয়নি, যেখানে গাজা যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রায় প্রতিদিনই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

জ্যেষ্ঠ ওই কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেন, আঞ্চলিক কূটনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণেও এই প্রস্তাবটি তৈরি হয়েছে। তিনি মিসরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, কায়রোর অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে এবং তারা গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রয়োজনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, মিসর সম্প্রতি জোর দিয়েছে যে, রাফা ক্রসিংয়ে উভয় দিকেই চলাচল অনুমোদন করতে হবে, যার মধ্যে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তনও অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, ইসরায়েল কেবল গাজা থেকে প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে গাজার উত্তর ও মধ্যভাগের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘মধ্যস্থতাকারীরা হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক নবায়ন করেছে। হামাসও মধ্যস্থতায় অগ্রগতি খুঁজে পেয়েছে এবং অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। আন্দোলনটি সাধারণ অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য একটি বাস্তববাদী উপায়ে বিশ্বাস করে।’

১৩২ বছর পুরোনো শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ৮ লাখের বেশি বই রয়েছে। এটি এই অঞ্চলের গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংগ্রহ। কিন্তু এই বিশাল দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সংকলন সেখানে কীভাবে পৌঁছাল?

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই নাকাল হয়ে পড়ছে। এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে সেনাবাহিনী থেকে সদস্যদের পলায়ন ও অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি। সরকারি হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত বা পলাতক। এবং সংখ্যা ক্রম

২ ঘণ্টা আগে

জাপানকে ঘিরে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান যৌথভাবে টহল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের বিমানবাহিনী দেশটির চারপাশ দিয়ে যৌথ টহল দেওয়ায় তারাও নজরদারি চালানোর জন্য যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে

২ ঘণ্টা আগে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

৪ ঘণ্টা আগে