মাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানে ৮২০ কোটি এবং তা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক কৃষিপণ্যের বাজারের আকার এরই মধ্যে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার আয় করছে, যা বৈশ্বিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারের তুলনায় নগণ্য। তবে বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে; যা কাজে লাগালে রপ্তানি আয় ৩ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

কীভাবে এই অর্জন সম্ভব জানতে চাইলে দেশে কৃষিপণ্যের অন্যতম প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাংলাদেশে সহজলভ্য কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম একটি বড় সুবিধা, যা রপ্তানি পণ্যের খরচ কমায়। তিনি মনে করেন, বিশ্বব্যাপী কৃষিপণ্যের বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিতে সরকার যদি যথাযথ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিনিয়োগ বাড়াতে নীতিগত সহায়তা দেয়, তবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো; যেমন থাইল্যান্ড কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। সেখানে এই খাত দেশের মোট জিডিপির ২৩ শতাংশ অবদান রাখে এবং তারা প্রতিবছর ৩৬ বিলিয়ন ডলার কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ, চীনের ৩৮, ফিলিপাইনের ৩১, আমেরিকার ৭০, থাইল্যান্ডের ৮১ ও মালয়েশিয়ার ৮৪ শতাংশ কৃষি প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে জড়িত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান জিডিপিতে মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আর এখানেই সম্ভাবনা দেখছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে সরকার কী করছে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রপ্তানি বাড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছি, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

কৃষিসচিব আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, বিশ্ববাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—একটি হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাজার, যাঁরা বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন এবং কর্মরত; অন্যটি হলো বিদেশিদের মূল বাজার। এই দুই ধরনের ভোক্তাদের চাহিদা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয় কান্ট্রি-ওয়াইজ গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে, যা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের রপ্তানি কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, পোশাক খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করলেও কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় এখনো ১ বিলিয়ন ডলারের নিচে। ভেরিফাইড মার্কেট রিসার্চের তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে বিশ্বে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার ছিল ১৪৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার, যা ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধিতে ২০২৮ সাল নাগাদ ২৩৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে বেভারেজ, ডেইরি, মিট ও পোলট্রি, বেকারি, স্ন্যাকস এবং কনফেকশনারি পণ্য অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো এই বাজারের প্রায় ৪০ শতাংশ দখল করে আছে। এর থেকে আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট নেদারল্যান্ডস কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। বাংলাদেশকেও এই বাজারে সাফল্য পেতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে এগোতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এ বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশ এখনো বিশ্ববাজারে সঠিকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবাসীদের মধ্যে সুগন্ধি চাল, মসলা, ড্রিংকস ও স্ন্যাকস বিক্রিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা এশিয়ার দেশগুলোর স্থানীয় মানুষের কাছে এসব পণ্য পৌঁছায় না। এর প্রধান কারণ হলো বিদেশিরা শুধু নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। তারা জানতে চায়, উৎপাদনের সময় জমিতে জৈব সার বা কোন ধরনের সার ব্যবহার করা হয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিদেশি বাজারে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন ফল, সবজি, চাল ও ডাল উৎপাদনে তাদের মানদণ্ড মেনে রপ্তানির উদ্যোগ নিতে। এতে কৃষি খাত সম্প্রসারিত হবে এবং কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে কৃষির অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

রুখবে অপচয় রোধ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ মানুষ কৃষি খাতে কাজ করলেও জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১২ শতাংশ এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান ১ দশমিক ৭ শতাংশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে দেশে প্রতিবছর মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের হিসাবে, এই অপচয়ের আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, যা গত ৫০ বছরে দুই থেকে আড়াই লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটি দেশের চলমান জিডিপির সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ফসলের ক্ষতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ বাংলাদেশে তা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। তিনি মনে করেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বাড়ালে এই অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ হার অন্তত ১০ শতাংশে নামানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রপ্তানি সহজ করতে পণ্যগুলোর জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু এবং গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির সম্ভাবনাও বহুগুণে বাড়বে।

প্রয়োজন নীতি সহায়তা

২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে হলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তাই রপ্তানি বাড়াতে তৈরি পোশাক খাতের মতো সরকারকে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির জন্য বিশেষ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন রপ্তানিকারকেরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলে সব সেক্টরেই প্রণোদনা কমে যাবে। তাই বিকল্প হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স পেতে প্রতিবন্ধকতা কমানো, চুক্তির নবায়ন সহজ করা, খাদ্যপণ্যের কারখানা বাড়ানোর জন্য নীতি সহায়তা ও ব্যাংকঋণ সহজ করা প্রয়োজন। রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে দেশের দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্ব দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাপার সভাপতি ইকতাদুল হক জানান, পোশাক খাতের মতো রপ্তানিমুখী কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস-সংযোগ দিতে হবে। পণ্য রপ্তানিতে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বন্দরে সহজে পণ্য আনা-নেওয়া এবং খালাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা, কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক শূন্য করা, পণ্য পরিবহনের জন্য পরিবহন ক্রয়ে শুল্ক না রাখা এবং পণ্য পরিবহন ভাড়ায় বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা নেওয়াও জরুরি।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ২০২০-২১ সালে ১০২ কোটি ৮০ লাখ ডলার থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ১১৬ কোটি ২২ লাখ ডলারে পৌঁছেছিল। তবে ২০২২-২৩ সালে ২৭% কমে আয় ৮৩ কোটি ডলারে নেমেছে।

রপ্তানির একই তথ্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকও। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ৯৬৫ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯% বেশি। শুকনা খাদ্য থেকে ২১৭ মিলিয়ন, সবজি ১১৩ মিলিয়ন, তামাক ১৮২ মিলিয়ন, ফুল ও ফল ২৯ মিলিয়ন, মসলা ৫৭ মিলিয়ন এবং অন্যান্য পণ্য থেকে ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১৪৫টি দেশে প্রায় ৬৩ ধরনের মৌলিক কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে। এই পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচা মরিচ, লাউ, কুমড়া, বেগুন, শিম, টমেটো, জুস ও ড্রিংকস, স্ন্যাকস, বিস্কুট, ক্যালিনারি, কনফেকশনারি, ফ্রোজেন ফুডসসহ প্রায় ৭০০ ধরনের কৃষিপণ্য।

দেশে প্রক্রিয়াজাত শিল্পের চালচিত্র

বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনে জড়িত। এগুলোর মধ্যে ২৫০টি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বাংলাদেশের মোট উৎপাদন খাতে ৮ শতাংশ অবদান রাখে, যা আরও বাড়ানো সম্ভব। ২০২৩-২৪ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একত্রে ৩৫টি এশীয় দেশে থেকে এসেছে ৭৩%; ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি আয় যথাক্রমে ১১%, ৭%, ৫% ও ৩%। শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়া রয়েছে। স্কয়ার ফুডের সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার এস এম রিশাত তানভীর জানিয়েছেন, তাঁরা রপ্তানি আয় ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে।

রপ্তানিতে কার অবদান কেমন

বাংলাদেশে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ৬০% আয় এসেছে প্রাণ-আরএফএলের পণ্য থেকে, অর্থাৎ ১০০ কোটি ডলারের মধ্যে ৬০ কোটি ডলার এসেছে প্রাণ গ্রুপের পণ্য থেকে। রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো এবং তৃতীয় স্থানে স্কয়ার ফুড। অন্যান্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কৃষাণ স্ন্যাকস, বাংলা মিলারস, ময়মনসিংহ অ্যাগ্রো এবং হিসমা ফুডস। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বড় ও ছোট কারখানাগুলো দেশীয় গবেষণা এবং ইনোভেশনের মাধ্যমে নতুন পণ্য রপ্তানি করলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়বে এবং কৃষকেরা লাভবান হবেন।

দূর করতে হবে যত বাধা

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে ৫টি বাধা রয়েছে বলে দাবি বাপার। প্রথমত, সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ, দ্বিতীয়ত, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা-প্রণোদনা, তৃতীয়ত, সহায়তার হার কমে যাওয়া, চতুর্থত, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং পঞ্চমত, হালাল পণ্য রপ্তানির জন্য সনদ প্রদানের কর্তৃপক্ষের অভাব। বিএমইটির তথ্যমতে, বিশ্বে ১ কোটি ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৯৮ জন প্রবাসী আছেন এবং ২০০৪ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত তাঁরা ২৬ হাজার ৯০৮ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই প্রবাসীরা এবং বাকি ৮০০ কোটি মানুষের বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সরবরাহ চেইন বজায় রাখার স্বার্থে এসব বাধা দূর করা জরুরি।

নতুন যেসব পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুন পণ্য রপ্তানি করতে পারে; যেমন ক্যানিং সবজি, রেডি মিক্স সবজি, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফ্রোজেন ফ্রুটস, পাউডার এবং বিভিন্ন শুকনা খাবার ও স্ন্যাকস। মাছ, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ফ্রোজেন আইটেমও রপ্তানি করা সম্ভব। বোম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড স্ন্যাকস রপ্তানির ৪০% অংশ দখল করেছে। প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স) খুরশীদ আহমেদ জানান, বিদেশে বাজার বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এবং সরকারের সহায়তা পেলে রপ্তানি আয় দ্রুত বাড়বে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানে ৮২০ কোটি এবং তা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক কৃষিপণ্যের বাজারের আকার এরই মধ্যে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার আয় করছে, যা বৈশ্বিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারের তুলনায় নগণ্য। তবে বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে; যা কাজে লাগালে রপ্তানি আয় ৩ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

কীভাবে এই অর্জন সম্ভব জানতে চাইলে দেশে কৃষিপণ্যের অন্যতম প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাংলাদেশে সহজলভ্য কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম একটি বড় সুবিধা, যা রপ্তানি পণ্যের খরচ কমায়। তিনি মনে করেন, বিশ্বব্যাপী কৃষিপণ্যের বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিতে সরকার যদি যথাযথ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিনিয়োগ বাড়াতে নীতিগত সহায়তা দেয়, তবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো; যেমন থাইল্যান্ড কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। সেখানে এই খাত দেশের মোট জিডিপির ২৩ শতাংশ অবদান রাখে এবং তারা প্রতিবছর ৩৬ বিলিয়ন ডলার কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ, চীনের ৩৮, ফিলিপাইনের ৩১, আমেরিকার ৭০, থাইল্যান্ডের ৮১ ও মালয়েশিয়ার ৮৪ শতাংশ কৃষি প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে জড়িত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান জিডিপিতে মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আর এখানেই সম্ভাবনা দেখছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে সরকার কী করছে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রপ্তানি বাড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছি, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

কৃষিসচিব আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, বিশ্ববাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—একটি হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাজার, যাঁরা বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন এবং কর্মরত; অন্যটি হলো বিদেশিদের মূল বাজার। এই দুই ধরনের ভোক্তাদের চাহিদা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয় কান্ট্রি-ওয়াইজ গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে, যা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের রপ্তানি কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, পোশাক খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করলেও কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় এখনো ১ বিলিয়ন ডলারের নিচে। ভেরিফাইড মার্কেট রিসার্চের তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে বিশ্বে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার ছিল ১৪৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার, যা ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধিতে ২০২৮ সাল নাগাদ ২৩৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে বেভারেজ, ডেইরি, মিট ও পোলট্রি, বেকারি, স্ন্যাকস এবং কনফেকশনারি পণ্য অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো এই বাজারের প্রায় ৪০ শতাংশ দখল করে আছে। এর থেকে আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট নেদারল্যান্ডস কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। বাংলাদেশকেও এই বাজারে সাফল্য পেতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে এগোতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এ বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশ এখনো বিশ্ববাজারে সঠিকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবাসীদের মধ্যে সুগন্ধি চাল, মসলা, ড্রিংকস ও স্ন্যাকস বিক্রিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা এশিয়ার দেশগুলোর স্থানীয় মানুষের কাছে এসব পণ্য পৌঁছায় না। এর প্রধান কারণ হলো বিদেশিরা শুধু নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। তারা জানতে চায়, উৎপাদনের সময় জমিতে জৈব সার বা কোন ধরনের সার ব্যবহার করা হয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিদেশি বাজারে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন ফল, সবজি, চাল ও ডাল উৎপাদনে তাদের মানদণ্ড মেনে রপ্তানির উদ্যোগ নিতে। এতে কৃষি খাত সম্প্রসারিত হবে এবং কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে কৃষির অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

রুখবে অপচয় রোধ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ মানুষ কৃষি খাতে কাজ করলেও জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১২ শতাংশ এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান ১ দশমিক ৭ শতাংশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে দেশে প্রতিবছর মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের হিসাবে, এই অপচয়ের আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, যা গত ৫০ বছরে দুই থেকে আড়াই লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটি দেশের চলমান জিডিপির সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ফসলের ক্ষতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ বাংলাদেশে তা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। তিনি মনে করেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বাড়ালে এই অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ হার অন্তত ১০ শতাংশে নামানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রপ্তানি সহজ করতে পণ্যগুলোর জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু এবং গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির সম্ভাবনাও বহুগুণে বাড়বে।

প্রয়োজন নীতি সহায়তা

২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে হলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তাই রপ্তানি বাড়াতে তৈরি পোশাক খাতের মতো সরকারকে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির জন্য বিশেষ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন রপ্তানিকারকেরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলে সব সেক্টরেই প্রণোদনা কমে যাবে। তাই বিকল্প হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স পেতে প্রতিবন্ধকতা কমানো, চুক্তির নবায়ন সহজ করা, খাদ্যপণ্যের কারখানা বাড়ানোর জন্য নীতি সহায়তা ও ব্যাংকঋণ সহজ করা প্রয়োজন। রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে দেশের দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্ব দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাপার সভাপতি ইকতাদুল হক জানান, পোশাক খাতের মতো রপ্তানিমুখী কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস-সংযোগ দিতে হবে। পণ্য রপ্তানিতে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বন্দরে সহজে পণ্য আনা-নেওয়া এবং খালাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা, কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক শূন্য করা, পণ্য পরিবহনের জন্য পরিবহন ক্রয়ে শুল্ক না রাখা এবং পণ্য পরিবহন ভাড়ায় বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা নেওয়াও জরুরি।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ২০২০-২১ সালে ১০২ কোটি ৮০ লাখ ডলার থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ১১৬ কোটি ২২ লাখ ডলারে পৌঁছেছিল। তবে ২০২২-২৩ সালে ২৭% কমে আয় ৮৩ কোটি ডলারে নেমেছে।

রপ্তানির একই তথ্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকও। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ৯৬৫ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯% বেশি। শুকনা খাদ্য থেকে ২১৭ মিলিয়ন, সবজি ১১৩ মিলিয়ন, তামাক ১৮২ মিলিয়ন, ফুল ও ফল ২৯ মিলিয়ন, মসলা ৫৭ মিলিয়ন এবং অন্যান্য পণ্য থেকে ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১৪৫টি দেশে প্রায় ৬৩ ধরনের মৌলিক কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে। এই পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচা মরিচ, লাউ, কুমড়া, বেগুন, শিম, টমেটো, জুস ও ড্রিংকস, স্ন্যাকস, বিস্কুট, ক্যালিনারি, কনফেকশনারি, ফ্রোজেন ফুডসসহ প্রায় ৭০০ ধরনের কৃষিপণ্য।

দেশে প্রক্রিয়াজাত শিল্পের চালচিত্র

বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনে জড়িত। এগুলোর মধ্যে ২৫০টি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বাংলাদেশের মোট উৎপাদন খাতে ৮ শতাংশ অবদান রাখে, যা আরও বাড়ানো সম্ভব। ২০২৩-২৪ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একত্রে ৩৫টি এশীয় দেশে থেকে এসেছে ৭৩%; ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি আয় যথাক্রমে ১১%, ৭%, ৫% ও ৩%। শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়া রয়েছে। স্কয়ার ফুডের সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার এস এম রিশাত তানভীর জানিয়েছেন, তাঁরা রপ্তানি আয় ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে।

রপ্তানিতে কার অবদান কেমন

বাংলাদেশে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ৬০% আয় এসেছে প্রাণ-আরএফএলের পণ্য থেকে, অর্থাৎ ১০০ কোটি ডলারের মধ্যে ৬০ কোটি ডলার এসেছে প্রাণ গ্রুপের পণ্য থেকে। রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো এবং তৃতীয় স্থানে স্কয়ার ফুড। অন্যান্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কৃষাণ স্ন্যাকস, বাংলা মিলারস, ময়মনসিংহ অ্যাগ্রো এবং হিসমা ফুডস। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বড় ও ছোট কারখানাগুলো দেশীয় গবেষণা এবং ইনোভেশনের মাধ্যমে নতুন পণ্য রপ্তানি করলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়বে এবং কৃষকেরা লাভবান হবেন।

দূর করতে হবে যত বাধা

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে ৫টি বাধা রয়েছে বলে দাবি বাপার। প্রথমত, সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ, দ্বিতীয়ত, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা-প্রণোদনা, তৃতীয়ত, সহায়তার হার কমে যাওয়া, চতুর্থত, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং পঞ্চমত, হালাল পণ্য রপ্তানির জন্য সনদ প্রদানের কর্তৃপক্ষের অভাব। বিএমইটির তথ্যমতে, বিশ্বে ১ কোটি ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৯৮ জন প্রবাসী আছেন এবং ২০০৪ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত তাঁরা ২৬ হাজার ৯০৮ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই প্রবাসীরা এবং বাকি ৮০০ কোটি মানুষের বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সরবরাহ চেইন বজায় রাখার স্বার্থে এসব বাধা দূর করা জরুরি।

নতুন যেসব পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুন পণ্য রপ্তানি করতে পারে; যেমন ক্যানিং সবজি, রেডি মিক্স সবজি, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফ্রোজেন ফ্রুটস, পাউডার এবং বিভিন্ন শুকনা খাবার ও স্ন্যাকস। মাছ, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ফ্রোজেন আইটেমও রপ্তানি করা সম্ভব। বোম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড স্ন্যাকস রপ্তানির ৪০% অংশ দখল করেছে। প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স) খুরশীদ আহমেদ জানান, বিদেশে বাজার বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এবং সরকারের সহায়তা পেলে রপ্তানি আয় দ্রুত বাড়বে।

মাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানে ৮২০ কোটি এবং তা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক কৃষিপণ্যের বাজারের আকার এরই মধ্যে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার আয় করছে, যা বৈশ্বিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারের তুলনায় নগণ্য। তবে বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে; যা কাজে লাগালে রপ্তানি আয় ৩ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

কীভাবে এই অর্জন সম্ভব জানতে চাইলে দেশে কৃষিপণ্যের অন্যতম প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাংলাদেশে সহজলভ্য কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম একটি বড় সুবিধা, যা রপ্তানি পণ্যের খরচ কমায়। তিনি মনে করেন, বিশ্বব্যাপী কৃষিপণ্যের বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিতে সরকার যদি যথাযথ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিনিয়োগ বাড়াতে নীতিগত সহায়তা দেয়, তবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো; যেমন থাইল্যান্ড কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। সেখানে এই খাত দেশের মোট জিডিপির ২৩ শতাংশ অবদান রাখে এবং তারা প্রতিবছর ৩৬ বিলিয়ন ডলার কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ, চীনের ৩৮, ফিলিপাইনের ৩১, আমেরিকার ৭০, থাইল্যান্ডের ৮১ ও মালয়েশিয়ার ৮৪ শতাংশ কৃষি প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে জড়িত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান জিডিপিতে মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আর এখানেই সম্ভাবনা দেখছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে সরকার কী করছে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রপ্তানি বাড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছি, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

কৃষিসচিব আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, বিশ্ববাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—একটি হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাজার, যাঁরা বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন এবং কর্মরত; অন্যটি হলো বিদেশিদের মূল বাজার। এই দুই ধরনের ভোক্তাদের চাহিদা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয় কান্ট্রি-ওয়াইজ গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে, যা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের রপ্তানি কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, পোশাক খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করলেও কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় এখনো ১ বিলিয়ন ডলারের নিচে। ভেরিফাইড মার্কেট রিসার্চের তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে বিশ্বে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার ছিল ১৪৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার, যা ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধিতে ২০২৮ সাল নাগাদ ২৩৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে বেভারেজ, ডেইরি, মিট ও পোলট্রি, বেকারি, স্ন্যাকস এবং কনফেকশনারি পণ্য অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো এই বাজারের প্রায় ৪০ শতাংশ দখল করে আছে। এর থেকে আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট নেদারল্যান্ডস কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। বাংলাদেশকেও এই বাজারে সাফল্য পেতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে এগোতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এ বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশ এখনো বিশ্ববাজারে সঠিকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবাসীদের মধ্যে সুগন্ধি চাল, মসলা, ড্রিংকস ও স্ন্যাকস বিক্রিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা এশিয়ার দেশগুলোর স্থানীয় মানুষের কাছে এসব পণ্য পৌঁছায় না। এর প্রধান কারণ হলো বিদেশিরা শুধু নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। তারা জানতে চায়, উৎপাদনের সময় জমিতে জৈব সার বা কোন ধরনের সার ব্যবহার করা হয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিদেশি বাজারে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন ফল, সবজি, চাল ও ডাল উৎপাদনে তাদের মানদণ্ড মেনে রপ্তানির উদ্যোগ নিতে। এতে কৃষি খাত সম্প্রসারিত হবে এবং কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে কৃষির অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

রুখবে অপচয় রোধ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ মানুষ কৃষি খাতে কাজ করলেও জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১২ শতাংশ এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান ১ দশমিক ৭ শতাংশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে দেশে প্রতিবছর মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের হিসাবে, এই অপচয়ের আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, যা গত ৫০ বছরে দুই থেকে আড়াই লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটি দেশের চলমান জিডিপির সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ফসলের ক্ষতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ বাংলাদেশে তা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। তিনি মনে করেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বাড়ালে এই অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ হার অন্তত ১০ শতাংশে নামানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রপ্তানি সহজ করতে পণ্যগুলোর জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু এবং গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির সম্ভাবনাও বহুগুণে বাড়বে।

প্রয়োজন নীতি সহায়তা

২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে হলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তাই রপ্তানি বাড়াতে তৈরি পোশাক খাতের মতো সরকারকে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির জন্য বিশেষ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন রপ্তানিকারকেরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলে সব সেক্টরেই প্রণোদনা কমে যাবে। তাই বিকল্প হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স পেতে প্রতিবন্ধকতা কমানো, চুক্তির নবায়ন সহজ করা, খাদ্যপণ্যের কারখানা বাড়ানোর জন্য নীতি সহায়তা ও ব্যাংকঋণ সহজ করা প্রয়োজন। রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে দেশের দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্ব দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাপার সভাপতি ইকতাদুল হক জানান, পোশাক খাতের মতো রপ্তানিমুখী কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস-সংযোগ দিতে হবে। পণ্য রপ্তানিতে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বন্দরে সহজে পণ্য আনা-নেওয়া এবং খালাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা, কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক শূন্য করা, পণ্য পরিবহনের জন্য পরিবহন ক্রয়ে শুল্ক না রাখা এবং পণ্য পরিবহন ভাড়ায় বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা নেওয়াও জরুরি।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ২০২০-২১ সালে ১০২ কোটি ৮০ লাখ ডলার থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ১১৬ কোটি ২২ লাখ ডলারে পৌঁছেছিল। তবে ২০২২-২৩ সালে ২৭% কমে আয় ৮৩ কোটি ডলারে নেমেছে।

রপ্তানির একই তথ্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকও। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ৯৬৫ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯% বেশি। শুকনা খাদ্য থেকে ২১৭ মিলিয়ন, সবজি ১১৩ মিলিয়ন, তামাক ১৮২ মিলিয়ন, ফুল ও ফল ২৯ মিলিয়ন, মসলা ৫৭ মিলিয়ন এবং অন্যান্য পণ্য থেকে ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১৪৫টি দেশে প্রায় ৬৩ ধরনের মৌলিক কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে। এই পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচা মরিচ, লাউ, কুমড়া, বেগুন, শিম, টমেটো, জুস ও ড্রিংকস, স্ন্যাকস, বিস্কুট, ক্যালিনারি, কনফেকশনারি, ফ্রোজেন ফুডসসহ প্রায় ৭০০ ধরনের কৃষিপণ্য।

দেশে প্রক্রিয়াজাত শিল্পের চালচিত্র

বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনে জড়িত। এগুলোর মধ্যে ২৫০টি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বাংলাদেশের মোট উৎপাদন খাতে ৮ শতাংশ অবদান রাখে, যা আরও বাড়ানো সম্ভব। ২০২৩-২৪ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একত্রে ৩৫টি এশীয় দেশে থেকে এসেছে ৭৩%; ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি আয় যথাক্রমে ১১%, ৭%, ৫% ও ৩%। শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়া রয়েছে। স্কয়ার ফুডের সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার এস এম রিশাত তানভীর জানিয়েছেন, তাঁরা রপ্তানি আয় ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে।

রপ্তানিতে কার অবদান কেমন

বাংলাদেশে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ৬০% আয় এসেছে প্রাণ-আরএফএলের পণ্য থেকে, অর্থাৎ ১০০ কোটি ডলারের মধ্যে ৬০ কোটি ডলার এসেছে প্রাণ গ্রুপের পণ্য থেকে। রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো এবং তৃতীয় স্থানে স্কয়ার ফুড। অন্যান্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কৃষাণ স্ন্যাকস, বাংলা মিলারস, ময়মনসিংহ অ্যাগ্রো এবং হিসমা ফুডস। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বড় ও ছোট কারখানাগুলো দেশীয় গবেষণা এবং ইনোভেশনের মাধ্যমে নতুন পণ্য রপ্তানি করলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়বে এবং কৃষকেরা লাভবান হবেন।

দূর করতে হবে যত বাধা

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে ৫টি বাধা রয়েছে বলে দাবি বাপার। প্রথমত, সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ, দ্বিতীয়ত, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা-প্রণোদনা, তৃতীয়ত, সহায়তার হার কমে যাওয়া, চতুর্থত, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং পঞ্চমত, হালাল পণ্য রপ্তানির জন্য সনদ প্রদানের কর্তৃপক্ষের অভাব। বিএমইটির তথ্যমতে, বিশ্বে ১ কোটি ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৯৮ জন প্রবাসী আছেন এবং ২০০৪ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত তাঁরা ২৬ হাজার ৯০৮ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই প্রবাসীরা এবং বাকি ৮০০ কোটি মানুষের বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সরবরাহ চেইন বজায় রাখার স্বার্থে এসব বাধা দূর করা জরুরি।

নতুন যেসব পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুন পণ্য রপ্তানি করতে পারে; যেমন ক্যানিং সবজি, রেডি মিক্স সবজি, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফ্রোজেন ফ্রুটস, পাউডার এবং বিভিন্ন শুকনা খাবার ও স্ন্যাকস। মাছ, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ফ্রোজেন আইটেমও রপ্তানি করা সম্ভব। বোম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড স্ন্যাকস রপ্তানির ৪০% অংশ দখল করেছে। প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স) খুরশীদ আহমেদ জানান, বিদেশে বাজার বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এবং সরকারের সহায়তা পেলে রপ্তানি আয় দ্রুত বাড়বে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়। এটি শুধু কৃষকদের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষতা উন্নত করা। এতে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে।

জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানে ৮২০ কোটি এবং তা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক কৃষিপণ্যের বাজারের আকার এরই মধ্যে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার আয় করছে, যা বৈশ্বিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারের তুলনায় নগণ্য। তবে বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে; যা কাজে লাগালে রপ্তানি আয় ৩ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

কীভাবে এই অর্জন সম্ভব জানতে চাইলে দেশে কৃষিপণ্যের অন্যতম প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাংলাদেশে সহজলভ্য কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম একটি বড় সুবিধা, যা রপ্তানি পণ্যের খরচ কমায়। তিনি মনে করেন, বিশ্বব্যাপী কৃষিপণ্যের বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিতে সরকার যদি যথাযথ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিনিয়োগ বাড়াতে নীতিগত সহায়তা দেয়, তবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো; যেমন থাইল্যান্ড কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। সেখানে এই খাত দেশের মোট জিডিপির ২৩ শতাংশ অবদান রাখে এবং তারা প্রতিবছর ৩৬ বিলিয়ন ডলার কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ, চীনের ৩৮, ফিলিপাইনের ৩১, আমেরিকার ৭০, থাইল্যান্ডের ৮১ ও মালয়েশিয়ার ৮৪ শতাংশ কৃষি প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে জড়িত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান জিডিপিতে মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আর এখানেই সম্ভাবনা দেখছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে সরকার কী করছে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রপ্তানি বাড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছি, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

কৃষিসচিব আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, বিশ্ববাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—একটি হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাজার, যাঁরা বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন এবং কর্মরত; অন্যটি হলো বিদেশিদের মূল বাজার। এই দুই ধরনের ভোক্তাদের চাহিদা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয় কান্ট্রি-ওয়াইজ গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে, যা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের রপ্তানি কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, পোশাক খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করলেও কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় এখনো ১ বিলিয়ন ডলারের নিচে। ভেরিফাইড মার্কেট রিসার্চের তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে বিশ্বে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার ছিল ১৪৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার, যা ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধিতে ২০২৮ সাল নাগাদ ২৩৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে বেভারেজ, ডেইরি, মিট ও পোলট্রি, বেকারি, স্ন্যাকস এবং কনফেকশনারি পণ্য অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো এই বাজারের প্রায় ৪০ শতাংশ দখল করে আছে। এর থেকে আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট নেদারল্যান্ডস কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। বাংলাদেশকেও এই বাজারে সাফল্য পেতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে এগোতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এ বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশ এখনো বিশ্ববাজারে সঠিকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবাসীদের মধ্যে সুগন্ধি চাল, মসলা, ড্রিংকস ও স্ন্যাকস বিক্রিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা এশিয়ার দেশগুলোর স্থানীয় মানুষের কাছে এসব পণ্য পৌঁছায় না। এর প্রধান কারণ হলো বিদেশিরা শুধু নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। তারা জানতে চায়, উৎপাদনের সময় জমিতে জৈব সার বা কোন ধরনের সার ব্যবহার করা হয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিদেশি বাজারে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন ফল, সবজি, চাল ও ডাল উৎপাদনে তাদের মানদণ্ড মেনে রপ্তানির উদ্যোগ নিতে। এতে কৃষি খাত সম্প্রসারিত হবে এবং কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে কৃষির অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

রুখবে অপচয় রোধ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ মানুষ কৃষি খাতে কাজ করলেও জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১২ শতাংশ এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাতের অবদান ১ দশমিক ৭ শতাংশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে দেশে প্রতিবছর মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের হিসাবে, এই অপচয়ের আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, যা গত ৫০ বছরে দুই থেকে আড়াই লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটি দেশের চলমান জিডিপির সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ফসলের ক্ষতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ বাংলাদেশে তা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। তিনি মনে করেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বাড়ালে এই অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ হার অন্তত ১০ শতাংশে নামানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রপ্তানি সহজ করতে পণ্যগুলোর জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু এবং গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির সম্ভাবনাও বহুগুণে বাড়বে।

প্রয়োজন নীতি সহায়তা

২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে হলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তাই রপ্তানি বাড়াতে তৈরি পোশাক খাতের মতো সরকারকে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির জন্য বিশেষ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন রপ্তানিকারকেরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলে সব সেক্টরেই প্রণোদনা কমে যাবে। তাই বিকল্প হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স পেতে প্রতিবন্ধকতা কমানো, চুক্তির নবায়ন সহজ করা, খাদ্যপণ্যের কারখানা বাড়ানোর জন্য নীতি সহায়তা ও ব্যাংকঋণ সহজ করা প্রয়োজন। রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে দেশের দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্ব দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাপার সভাপতি ইকতাদুল হক জানান, পোশাক খাতের মতো রপ্তানিমুখী কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস-সংযোগ দিতে হবে। পণ্য রপ্তানিতে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বন্দরে সহজে পণ্য আনা-নেওয়া এবং খালাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা, কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক শূন্য করা, পণ্য পরিবহনের জন্য পরিবহন ক্রয়ে শুল্ক না রাখা এবং পণ্য পরিবহন ভাড়ায় বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা নেওয়াও জরুরি।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ২০২০-২১ সালে ১০২ কোটি ৮০ লাখ ডলার থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ১১৬ কোটি ২২ লাখ ডলারে পৌঁছেছিল। তবে ২০২২-২৩ সালে ২৭% কমে আয় ৮৩ কোটি ডলারে নেমেছে।

রপ্তানির একই তথ্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকও। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ৯৬৫ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯% বেশি। শুকনা খাদ্য থেকে ২১৭ মিলিয়ন, সবজি ১১৩ মিলিয়ন, তামাক ১৮২ মিলিয়ন, ফুল ও ফল ২৯ মিলিয়ন, মসলা ৫৭ মিলিয়ন এবং অন্যান্য পণ্য থেকে ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১৪৫টি দেশে প্রায় ৬৩ ধরনের মৌলিক কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে। এই পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচা মরিচ, লাউ, কুমড়া, বেগুন, শিম, টমেটো, জুস ও ড্রিংকস, স্ন্যাকস, বিস্কুট, ক্যালিনারি, কনফেকশনারি, ফ্রোজেন ফুডসসহ প্রায় ৭০০ ধরনের কৃষিপণ্য।

দেশে প্রক্রিয়াজাত শিল্পের চালচিত্র

বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনে জড়িত। এগুলোর মধ্যে ২৫০টি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বাংলাদেশের মোট উৎপাদন খাতে ৮ শতাংশ অবদান রাখে, যা আরও বাড়ানো সম্ভব। ২০২৩-২৪ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একত্রে ৩৫টি এশীয় দেশে থেকে এসেছে ৭৩%; ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি আয় যথাক্রমে ১১%, ৭%, ৫% ও ৩%। শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়া রয়েছে। স্কয়ার ফুডের সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার এস এম রিশাত তানভীর জানিয়েছেন, তাঁরা রপ্তানি আয় ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে।

রপ্তানিতে কার অবদান কেমন

বাংলাদেশে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ৬০% আয় এসেছে প্রাণ-আরএফএলের পণ্য থেকে, অর্থাৎ ১০০ কোটি ডলারের মধ্যে ৬০ কোটি ডলার এসেছে প্রাণ গ্রুপের পণ্য থেকে। রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো এবং তৃতীয় স্থানে স্কয়ার ফুড। অন্যান্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কৃষাণ স্ন্যাকস, বাংলা মিলারস, ময়মনসিংহ অ্যাগ্রো এবং হিসমা ফুডস। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বড় ও ছোট কারখানাগুলো দেশীয় গবেষণা এবং ইনোভেশনের মাধ্যমে নতুন পণ্য রপ্তানি করলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়বে এবং কৃষকেরা লাভবান হবেন।

দূর করতে হবে যত বাধা

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে ৫টি বাধা রয়েছে বলে দাবি বাপার। প্রথমত, সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ, দ্বিতীয়ত, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা-প্রণোদনা, তৃতীয়ত, সহায়তার হার কমে যাওয়া, চতুর্থত, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং পঞ্চমত, হালাল পণ্য রপ্তানির জন্য সনদ প্রদানের কর্তৃপক্ষের অভাব। বিএমইটির তথ্যমতে, বিশ্বে ১ কোটি ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৯৮ জন প্রবাসী আছেন এবং ২০০৪ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত তাঁরা ২৬ হাজার ৯০৮ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই প্রবাসীরা এবং বাকি ৮০০ কোটি মানুষের বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সরবরাহ চেইন বজায় রাখার স্বার্থে এসব বাধা দূর করা জরুরি।

নতুন যেসব পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুন পণ্য রপ্তানি করতে পারে; যেমন ক্যানিং সবজি, রেডি মিক্স সবজি, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফ্রোজেন ফ্রুটস, পাউডার এবং বিভিন্ন শুকনা খাবার ও স্ন্যাকস। মাছ, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ফ্রোজেন আইটেমও রপ্তানি করা সম্ভব। বোম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড স্ন্যাকস রপ্তানির ৪০% অংশ দখল করেছে। প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স) খুরশীদ আহমেদ জানান, বিদেশে বাজার বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এবং সরকারের সহায়তা পেলে রপ্তানি আয় দ্রুত বাড়বে।

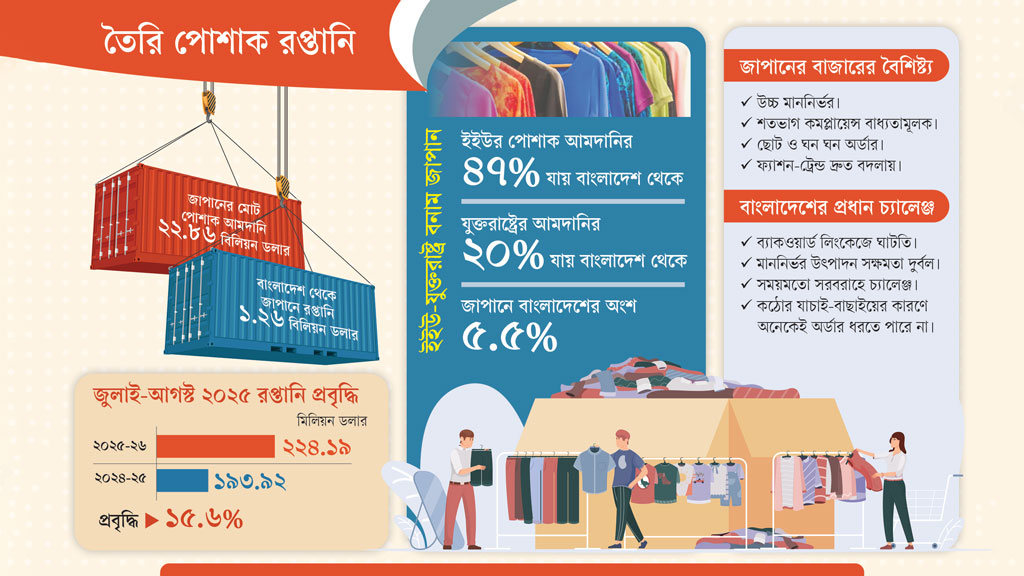

ইউরোপ-আমেরিকার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজার খুঁজছে, আর সেই অপ্রচলিত গন্তব্যগুলোর মধ্যে জাপান সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। অথচ দেশটির ২২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পোশাক আমদানি বাজ

১১ ঘণ্টা আগে

এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ স্টলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছয় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার–২০২৫’ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেওয়া হয়।

১৬ ঘণ্টা আগে

চিঠিতে বলা হয়, দেশের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা তাজা ফলের মাধ্যমে পূরণ হয়। গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য, শুল্ক বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমদানি করা ফলের দাম বেড়ে যায়। বর্তমানে আপেল, কমলা, মেস্তারিন, আঙুর ও নাশপাতি আমদানিতে মোট শুল্ক রয়েছে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

১৬ ঘণ্টা আগে

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

১ দিন আগেরোকন উদ্দীন, ঢাকা

ইউরোপ-আমেরিকার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজার খুঁজছে, আর সেই অপ্রচলিত গন্তব্যগুলোর মধ্যে জাপান সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। অথচ দেশটির ২২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পোশাক আমদানি বাজারে বাংলাদেশের অংশ এখনো মাত্র ১ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সাড়ে ৫ শতাংশ।

এই অবস্থান আরও স্পষ্ট হয় ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়। ইউরোপের তৈরি পোশাক আমদানির প্রায় অর্ধেকই আসে বাংলাদেশ থেকে, আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও শীর্ষ সরবরাহকারীর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। তবু জাপানের মতো স্থিতিশীল ও উচ্চমূল্যের বাজারে বাংলাদেশ এখনো ব্যবহৃত সুযোগের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। পরিসংখ্যান তা-ই বলে—এখানে এখনো বড় জায়গা খালি রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যও সেই সম্ভাবনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। ২০২৪ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার; যার মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি ১ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ জাপান এখন বাংলাদেশের ১২তম রপ্তানি গন্তব্য।

তবে চলতি অর্থবছরের গত কয়েক মাসের প্রবণতা বাজারের পরিবর্তন আরও স্পষ্ট করে। ইপিবির সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি বছরের জুলাই-আগস্টে জাপানে রপ্তানি হয়েছে ২২ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ডলার, যেখানে গত বছর একই সময়ে ছিল ১৯ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ডলার। প্রবৃদ্ধি ১৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া এ সময়ে দ্বিতীয় বৃহৎ অপ্রচলিত বাজার হলেও সেখানে রপ্তানি কমেছে ৬ শতাংশ। ফলে জাপান এখন অপ্রচলিত রপ্তানি বাজারে সবচেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকা গন্তব্য হিসেবে সামনে আসছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও স্থিতিশীল একটি বাজার হলো জাপান। সরকারের পর্যালোচনায়ও বিষয়টি রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে দ্রুত কাজে লাগাতে আগামী জানুয়ারির মধ্যে আমরা দেশটির সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি, যা সম্পন্ন হলে রপ্তানি আশানুরূপ বাড়ানো সম্ভব হবে।’

জাপানের এই উত্থান কাকতাল নয়। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি, সরবরাহ-ঝুঁকি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়ায় আমদানিকারকেরা নতুন বাজারের দিকে ঝুঁকছেন। আর জাপান এমন একটি বাজার, যেখানে মূল্য-সুবিধার পাশাপাশি গুণগত মান, কঠোর কমপ্লায়েন্স এবং দ্রুত বদলে যাওয়া ফ্যাশন-চাহিদার প্রতি গুরুত্ব বেশি। এসব মানদণ্ড পূরণ করতে পারলে বাজারটি দীর্ঘমেয়াদি ও নিশ্চিত প্রবৃদ্ধির সুযোগ দেয়।

কিন্তু এখানেই চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট। জাপানি ক্রেতারা ছোট পরিমাণের অর্ডার দেন, মূল্য নিয়ে আগাম ছাড় পাওয়া সহজ নয়, আর প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে শতভাগ কমপ্লায়েন্স অপরিহার্য। এ বিষয়ে দেশের অন্যতম প্রস্তুতকারক টিম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহিল নকিব জানান, ‘অর্ডারের কঠোর ইন্সপেকশন বাংলাদেশে জাপানের অর্ডার ধরার সবচেয়ে বড় বাধা। মান নিশ্চিত না হলে তারা একটিও পণ্য নেয় না।’

এই কঠোরতা একদিকে বাধা, আবার অন্যদিকে সুবিধা। কারণ যে প্রতিষ্ঠান একবার জাপানের মান ধরে রাখতে পারে, তাদের জন্য বাজারটি স্থিতিশীল থাকে। জাপানি ব্র্যান্ডগুলো সরবরাহকারী খুব সহজে বদলায় না, ফলে দীর্ঘ মেয়াদে স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হয়।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল মনে করেন, বৈশ্বিক উত্তেজনার এই সময়ে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও উৎপাদনসক্ষমতা বাড়াতে পারলে অপ্রচলিত বাজারগুলোই ভবিষ্যতের বড় নিরাপত্তা হয়ে উঠবে।

ইউরোপ-আমেরিকার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজার খুঁজছে, আর সেই অপ্রচলিত গন্তব্যগুলোর মধ্যে জাপান সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। অথচ দেশটির ২২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পোশাক আমদানি বাজারে বাংলাদেশের অংশ এখনো মাত্র ১ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সাড়ে ৫ শতাংশ।

এই অবস্থান আরও স্পষ্ট হয় ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়। ইউরোপের তৈরি পোশাক আমদানির প্রায় অর্ধেকই আসে বাংলাদেশ থেকে, আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও শীর্ষ সরবরাহকারীর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। তবু জাপানের মতো স্থিতিশীল ও উচ্চমূল্যের বাজারে বাংলাদেশ এখনো ব্যবহৃত সুযোগের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। পরিসংখ্যান তা-ই বলে—এখানে এখনো বড় জায়গা খালি রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যও সেই সম্ভাবনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। ২০২৪ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার; যার মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি ১ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ জাপান এখন বাংলাদেশের ১২তম রপ্তানি গন্তব্য।

তবে চলতি অর্থবছরের গত কয়েক মাসের প্রবণতা বাজারের পরিবর্তন আরও স্পষ্ট করে। ইপিবির সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি বছরের জুলাই-আগস্টে জাপানে রপ্তানি হয়েছে ২২ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ডলার, যেখানে গত বছর একই সময়ে ছিল ১৯ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ডলার। প্রবৃদ্ধি ১৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া এ সময়ে দ্বিতীয় বৃহৎ অপ্রচলিত বাজার হলেও সেখানে রপ্তানি কমেছে ৬ শতাংশ। ফলে জাপান এখন অপ্রচলিত রপ্তানি বাজারে সবচেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকা গন্তব্য হিসেবে সামনে আসছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও স্থিতিশীল একটি বাজার হলো জাপান। সরকারের পর্যালোচনায়ও বিষয়টি রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে দ্রুত কাজে লাগাতে আগামী জানুয়ারির মধ্যে আমরা দেশটির সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি, যা সম্পন্ন হলে রপ্তানি আশানুরূপ বাড়ানো সম্ভব হবে।’

জাপানের এই উত্থান কাকতাল নয়। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি, সরবরাহ-ঝুঁকি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়ায় আমদানিকারকেরা নতুন বাজারের দিকে ঝুঁকছেন। আর জাপান এমন একটি বাজার, যেখানে মূল্য-সুবিধার পাশাপাশি গুণগত মান, কঠোর কমপ্লায়েন্স এবং দ্রুত বদলে যাওয়া ফ্যাশন-চাহিদার প্রতি গুরুত্ব বেশি। এসব মানদণ্ড পূরণ করতে পারলে বাজারটি দীর্ঘমেয়াদি ও নিশ্চিত প্রবৃদ্ধির সুযোগ দেয়।

কিন্তু এখানেই চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট। জাপানি ক্রেতারা ছোট পরিমাণের অর্ডার দেন, মূল্য নিয়ে আগাম ছাড় পাওয়া সহজ নয়, আর প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে শতভাগ কমপ্লায়েন্স অপরিহার্য। এ বিষয়ে দেশের অন্যতম প্রস্তুতকারক টিম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহিল নকিব জানান, ‘অর্ডারের কঠোর ইন্সপেকশন বাংলাদেশে জাপানের অর্ডার ধরার সবচেয়ে বড় বাধা। মান নিশ্চিত না হলে তারা একটিও পণ্য নেয় না।’

এই কঠোরতা একদিকে বাধা, আবার অন্যদিকে সুবিধা। কারণ যে প্রতিষ্ঠান একবার জাপানের মান ধরে রাখতে পারে, তাদের জন্য বাজারটি স্থিতিশীল থাকে। জাপানি ব্র্যান্ডগুলো সরবরাহকারী খুব সহজে বদলায় না, ফলে দীর্ঘ মেয়াদে স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হয়।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল মনে করেন, বৈশ্বিক উত্তেজনার এই সময়ে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও উৎপাদনসক্ষমতা বাড়াতে পারলে অপ্রচলিত বাজারগুলোই ভবিষ্যতের বড় নিরাপত্তা হয়ে উঠবে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়।

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ স্টলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছয় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার–২০২৫’ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেওয়া হয়।

১৬ ঘণ্টা আগে

চিঠিতে বলা হয়, দেশের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা তাজা ফলের মাধ্যমে পূরণ হয়। গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য, শুল্ক বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমদানি করা ফলের দাম বেড়ে যায়। বর্তমানে আপেল, কমলা, মেস্তারিন, আঙুর ও নাশপাতি আমদানিতে মোট শুল্ক রয়েছে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

১৬ ঘণ্টা আগে

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

১ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আট দিনব্যাপী ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় ১৫ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করেছেন উদ্যোক্তারা। পণ্য বিক্রির পাশাপাশি ১৬ কোটি টাকার পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। আজ রোববার আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুজহাত ইয়াসমিন ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুমী এ আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এর আগে ১১টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় প্রায় ৩ হাজার উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য বিক্রি করেছেন। ১১টি পণ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ৫৭ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি এবং প্রায় ৯৩ কোটি টাকার অর্ডার পেয়েছেন।

এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ স্টলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছয় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার–২০২৫’ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেওয়া হয়।

শতভাগ দেশি পণ্যের সবচেয়ে বড় এই আয়োজন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর মেলার উদ্বোধন করেন শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করেছে প্রায় সাড়ে তিন শ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বেশি ৭৪টি প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়া হস্ত ও কারুশিল্পের ৫৪টি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য খাতের ৪০টি; পাটজাত পণ্যের ৩৫টি; কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের ২৮টি; শতরঞ্জি, বাঁশ, বেত, হোগলা, সুপারিখোল ও কাঠের ১৫টি; খাদ্যপণ্যের ১৪টি; লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ১৩টি; জুয়েলারি শিল্পের ৯টি; প্রসাধন খাতের সাতটি; তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা খাতের পাঁচটি; হারবাল–ভেষজশিল্পের পাঁচটি; প্লাস্টিক পণ্যের পাঁচটি; ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস খাতের তিনটি, ফার্নিচার খাতের তিনটি এবং অন্যান্য খাতের ১১টি স্টল।

মেলায় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী শিল্প মন্ত্রণালয়ের আটটি দপ্তর-সংস্থাসহ সরকারের প্রায় ১৫টি সংস্থা, প্রায় ৩০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ অর্থায়ন, পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও পণ্যের হালাল সনদ প্রাপ্তি, পেটেন্ট, শিল্প নকশা, ট্রেড মার্ক ও জি আই স্বীকৃতি, স্কিলস ইকোসিস্টেম বিষয়ে ছয়টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আট দিনব্যাপী ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় ১৫ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করেছেন উদ্যোক্তারা। পণ্য বিক্রির পাশাপাশি ১৬ কোটি টাকার পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। আজ রোববার আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুজহাত ইয়াসমিন ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুমী এ আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এর আগে ১১টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় প্রায় ৩ হাজার উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য বিক্রি করেছেন। ১১টি পণ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ৫৭ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি এবং প্রায় ৯৩ কোটি টাকার অর্ডার পেয়েছেন।

এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ স্টলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছয় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার–২০২৫’ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেওয়া হয়।

শতভাগ দেশি পণ্যের সবচেয়ে বড় এই আয়োজন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর মেলার উদ্বোধন করেন শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করেছে প্রায় সাড়ে তিন শ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বেশি ৭৪টি প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়া হস্ত ও কারুশিল্পের ৫৪টি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য খাতের ৪০টি; পাটজাত পণ্যের ৩৫টি; কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের ২৮টি; শতরঞ্জি, বাঁশ, বেত, হোগলা, সুপারিখোল ও কাঠের ১৫টি; খাদ্যপণ্যের ১৪টি; লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ১৩টি; জুয়েলারি শিল্পের ৯টি; প্রসাধন খাতের সাতটি; তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা খাতের পাঁচটি; হারবাল–ভেষজশিল্পের পাঁচটি; প্লাস্টিক পণ্যের পাঁচটি; ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস খাতের তিনটি, ফার্নিচার খাতের তিনটি এবং অন্যান্য খাতের ১১টি স্টল।

মেলায় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী শিল্প মন্ত্রণালয়ের আটটি দপ্তর-সংস্থাসহ সরকারের প্রায় ১৫টি সংস্থা, প্রায় ৩০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ অর্থায়ন, পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও পণ্যের হালাল সনদ প্রাপ্তি, পেটেন্ট, শিল্প নকশা, ট্রেড মার্ক ও জি আই স্বীকৃতি, স্কিলস ইকোসিস্টেম বিষয়ে ছয়টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়।

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

ইউরোপ-আমেরিকার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজার খুঁজছে, আর সেই অপ্রচলিত গন্তব্যগুলোর মধ্যে জাপান সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। অথচ দেশটির ২২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পোশাক আমদানি বাজ

১১ ঘণ্টা আগে

চিঠিতে বলা হয়, দেশের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা তাজা ফলের মাধ্যমে পূরণ হয়। গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য, শুল্ক বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমদানি করা ফলের দাম বেড়ে যায়। বর্তমানে আপেল, কমলা, মেস্তারিন, আঙুর ও নাশপাতি আমদানিতে মোট শুল্ক রয়েছে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

১৬ ঘণ্টা আগে

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

১ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে তাজা ফলের ওপর শুল্ক কমানোর সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। খেজুরের মতোই এবার আপেল, কমলা, আঙুর, মেস্তারিন, নাশপাতি ইত্যাদি তাজা ফলকে ‘অত্যাবশ্যকীয় পণ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করে অতিরিক্ত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে কমিশন।

সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) দেওয়া এক চিঠিতে এই সুপারিশ করা হয়। রমজান মাস সামনে রেখে নিত্যপণ্য বিবেচনায় এমন সুপারিশ করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, দেশের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা তাজা ফলের মাধ্যমে পূরণ হয়। গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য, শুল্ক বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমদানি করা ফলের দাম বেড়ে যায়। বর্তমানে আপেল, কমলা, মেস্তারিন, আঙুর ও নাশপাতি আমদানিতে মোট শুল্ক রয়েছে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। আনার আমদানিতে মোট শুল্ক-কর রয়েছে ১২৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

চিঠিতে আরও বলা হয়, আপেল, মাল্টা, আনার ইত্যাদি ফলের স্থানীয় উৎপাদন নেই; তাই এই উচ্চহারে শুল্ক-কর রাখার প্রয়োজনীয়তা সীমিত।

অন্যদিকে উচ্চহারে শুল্ক-কর আরোপের ফলে বৈধ পথে আমদানি কমে তা অবৈধ পথে আমদানিকে উৎসাহিত করতে পারে। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহারের প্রবণতাও বাড়তে পারে। উচ্চ শুল্ক-করের ফলে তাজা ফলের আমদানি কমার ধারা অব্যাহত থাকলে শুধু ভোক্তাসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না; ভবিষ্যতে রাজস্ব আহরণও কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তাজা ফলকে ‘বিলাস পণ্য’ হিসেবে বিবেচনা করে এর ওপর ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে নিত্যপণ্য আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী খাদ্যপণ্য হিসেবে তাজা ফল ‘অত্যাবশ্যকীয় পণ্য’ বিধায় এর ওপর আরোপিত অতিরিক্ত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার বা যৌক্তিক করা যেতে পারে।

আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে তাজা ফলের ওপর শুল্ক কমানোর সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। খেজুরের মতোই এবার আপেল, কমলা, আঙুর, মেস্তারিন, নাশপাতি ইত্যাদি তাজা ফলকে ‘অত্যাবশ্যকীয় পণ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করে অতিরিক্ত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে কমিশন।

সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) দেওয়া এক চিঠিতে এই সুপারিশ করা হয়। রমজান মাস সামনে রেখে নিত্যপণ্য বিবেচনায় এমন সুপারিশ করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, দেশের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা তাজা ফলের মাধ্যমে পূরণ হয়। গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য, শুল্ক বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমদানি করা ফলের দাম বেড়ে যায়। বর্তমানে আপেল, কমলা, মেস্তারিন, আঙুর ও নাশপাতি আমদানিতে মোট শুল্ক রয়েছে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। আনার আমদানিতে মোট শুল্ক-কর রয়েছে ১২৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

চিঠিতে আরও বলা হয়, আপেল, মাল্টা, আনার ইত্যাদি ফলের স্থানীয় উৎপাদন নেই; তাই এই উচ্চহারে শুল্ক-কর রাখার প্রয়োজনীয়তা সীমিত।

অন্যদিকে উচ্চহারে শুল্ক-কর আরোপের ফলে বৈধ পথে আমদানি কমে তা অবৈধ পথে আমদানিকে উৎসাহিত করতে পারে। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহারের প্রবণতাও বাড়তে পারে। উচ্চ শুল্ক-করের ফলে তাজা ফলের আমদানি কমার ধারা অব্যাহত থাকলে শুধু ভোক্তাসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না; ভবিষ্যতে রাজস্ব আহরণও কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তাজা ফলকে ‘বিলাস পণ্য’ হিসেবে বিবেচনা করে এর ওপর ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে নিত্যপণ্য আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী খাদ্যপণ্য হিসেবে তাজা ফল ‘অত্যাবশ্যকীয় পণ্য’ বিধায় এর ওপর আরোপিত অতিরিক্ত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার বা যৌক্তিক করা যেতে পারে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়।

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

ইউরোপ-আমেরিকার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজার খুঁজছে, আর সেই অপ্রচলিত গন্তব্যগুলোর মধ্যে জাপান সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। অথচ দেশটির ২২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পোশাক আমদানি বাজ

১১ ঘণ্টা আগে

এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ স্টলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছয় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার–২০২৫’ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেওয়া হয়।

১৬ ঘণ্টা আগে

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

১ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, ‘দেশে শুধু ভোটাররাই নন, রাজনীতিবিদেরাও এখন বিপন্নতার মধ্যে রয়েছেন।’

আজ রোববার রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ট্র্যাকার’-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন সিপিডির ফেলো।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, ‘বিপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে সাধারণত ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের কথা উঠে আসে। তবে এর সঙ্গে বড় একটি বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না, এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।’

ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর সাম্প্রতিক হামলার প্রসঙ্গে সিপিডির এই ফেলো বলেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে সহিংসতার পর এখন নিরাপদ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতের বিষয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, গত দেড় মাসে ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ট্র্যাকার’ প্ল্যাটফর্ম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক্-নির্বাচনী সংলাপ আয়োজন করেছে। এসব সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব আলোচনার ভিত্তিতে একটি নাগরিক ইশতেহার প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যেসব জায়গায় গিয়েছি, প্রায় সর্বত্রই নিরাপত্তার বিষয়টি খুব জোরালোভাবে উঠে এসেছে। একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে কি না, এ বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিত নন।’

সংস্কার এজেন্ডা প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই বর্তমানে সংস্কার-সংক্রান্ত বিতর্কের ভিত তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, রাজনীতিবিদ, আমলা ও বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি এলিট গোষ্ঠী প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিকে দুর্বল করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিযোগিতাহীন অর্থনীতি।

তিনি বলেন, ‘এর মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ক্রনি ক্যাপিটালিজম ও একটি অলিগার্কিক ব্যবস্থা, যেখানে নীতিনির্ধারণে স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে।’

সংস্কার প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশে সংস্কার নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে বর্তমান উদ্যোগটি আলাদা, কারণ এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কমিশন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ সুযোগ তৈরিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করলেও তিনি বলেন, সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকে যে গতি তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সিপিডি ফেলো বলেন, ‘আমরা দেখেছি স্বচ্ছতা, সমন্বয় ও যোগাযোগ সব সময় পর্যাপ্ত ছিল না। আর শুধু পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্কার সফল করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের ধারাবাহিক অংশগ্রহণ।’

তাঁর মতে, সংস্কার শুধু পরিকল্পনা বা উদ্দীপনার বিষয় নয়। সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হলে নাগরিকদের সচেতনভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, ‘দেশে শুধু ভোটাররাই নন, রাজনীতিবিদেরাও এখন বিপন্নতার মধ্যে রয়েছেন।’

আজ রোববার রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ট্র্যাকার’-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন সিপিডির ফেলো।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, ‘বিপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে সাধারণত ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের কথা উঠে আসে। তবে এর সঙ্গে বড় একটি বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদেরা আরও সহিংসতা বা হামলার শিকার হবেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান সরকার তাঁদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে কি না, এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।’

ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর সাম্প্রতিক হামলার প্রসঙ্গে সিপিডির এই ফেলো বলেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে সহিংসতার পর এখন নিরাপদ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতের বিষয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, গত দেড় মাসে ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ট্র্যাকার’ প্ল্যাটফর্ম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক্-নির্বাচনী সংলাপ আয়োজন করেছে। এসব সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব আলোচনার ভিত্তিতে একটি নাগরিক ইশতেহার প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যেসব জায়গায় গিয়েছি, প্রায় সর্বত্রই নিরাপত্তার বিষয়টি খুব জোরালোভাবে উঠে এসেছে। একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে কি না, এ বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিত নন।’

সংস্কার এজেন্ডা প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই বর্তমানে সংস্কার-সংক্রান্ত বিতর্কের ভিত তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, রাজনীতিবিদ, আমলা ও বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি এলিট গোষ্ঠী প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিকে দুর্বল করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিযোগিতাহীন অর্থনীতি।

তিনি বলেন, ‘এর মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ক্রনি ক্যাপিটালিজম ও একটি অলিগার্কিক ব্যবস্থা, যেখানে নীতিনির্ধারণে স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে।’

সংস্কার প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশে সংস্কার নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে বর্তমান উদ্যোগটি আলাদা, কারণ এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কমিশন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ সুযোগ তৈরিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করলেও তিনি বলেন, সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকে যে গতি তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সিপিডি ফেলো বলেন, ‘আমরা দেখেছি স্বচ্ছতা, সমন্বয় ও যোগাযোগ সব সময় পর্যাপ্ত ছিল না। আর শুধু পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্কার সফল করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের ধারাবাহিক অংশগ্রহণ।’

তাঁর মতে, সংস্কার শুধু পরিকল্পনা বা উদ্দীপনার বিষয় নয়। সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হলে নাগরিকদের সচেতনভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধান সমস্যা হলো কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমাবদ্ধতা, যে কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য অপচয় হয়।

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

ইউরোপ-আমেরিকার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজার খুঁজছে, আর সেই অপ্রচলিত গন্তব্যগুলোর মধ্যে জাপান সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। অথচ দেশটির ২২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পোশাক আমদানি বাজ

১১ ঘণ্টা আগে

এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ স্টলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছয় উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার–২০২৫’ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেওয়া হয়।

১৬ ঘণ্টা আগে

চিঠিতে বলা হয়, দেশের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা তাজা ফলের মাধ্যমে পূরণ হয়। গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য, শুল্ক বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমদানি করা ফলের দাম বেড়ে যায়। বর্তমানে আপেল, কমলা, মেস্তারিন, আঙুর ও নাশপাতি আমদানিতে মোট শুল্ক রয়েছে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

১৬ ঘণ্টা আগে