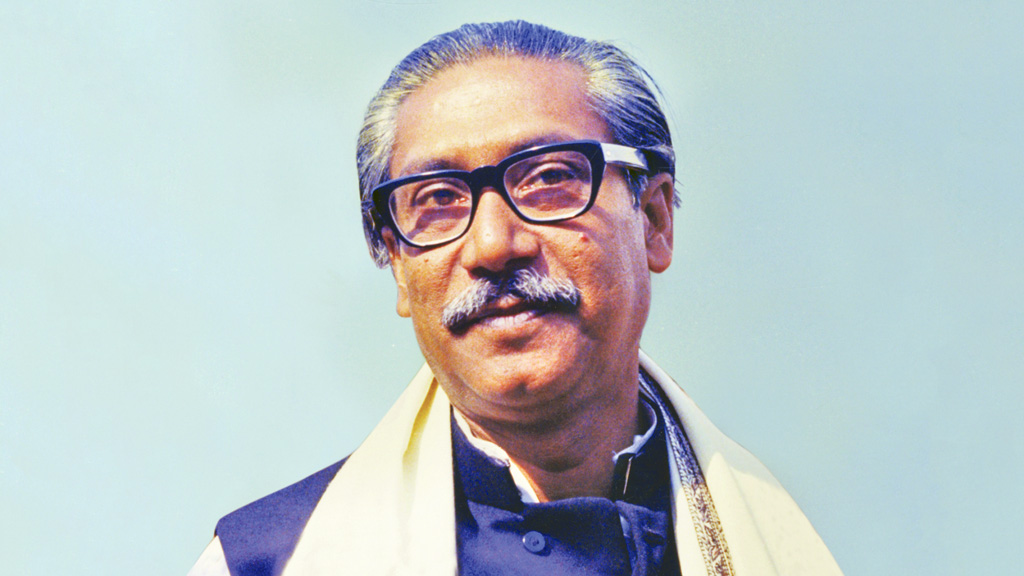

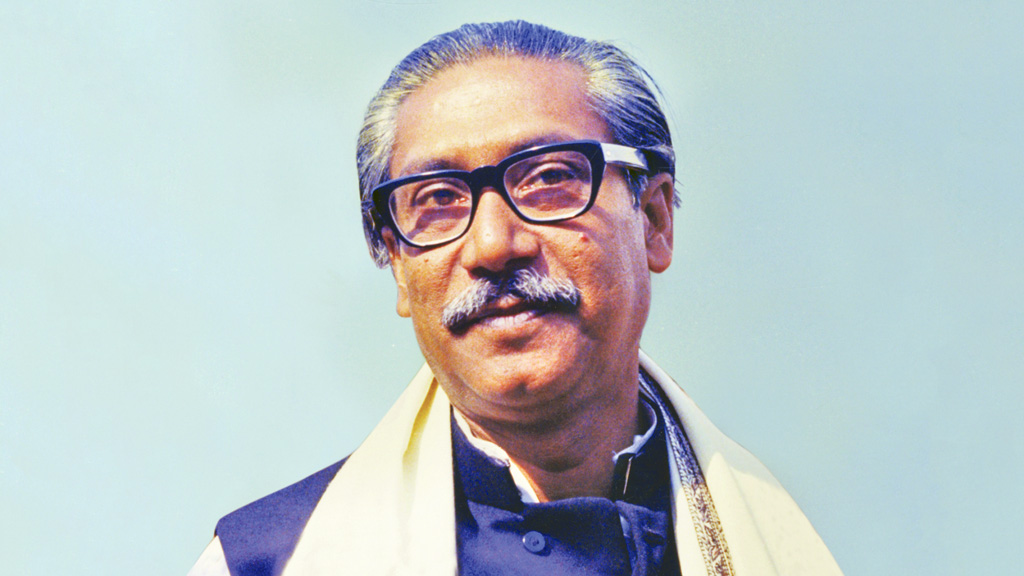

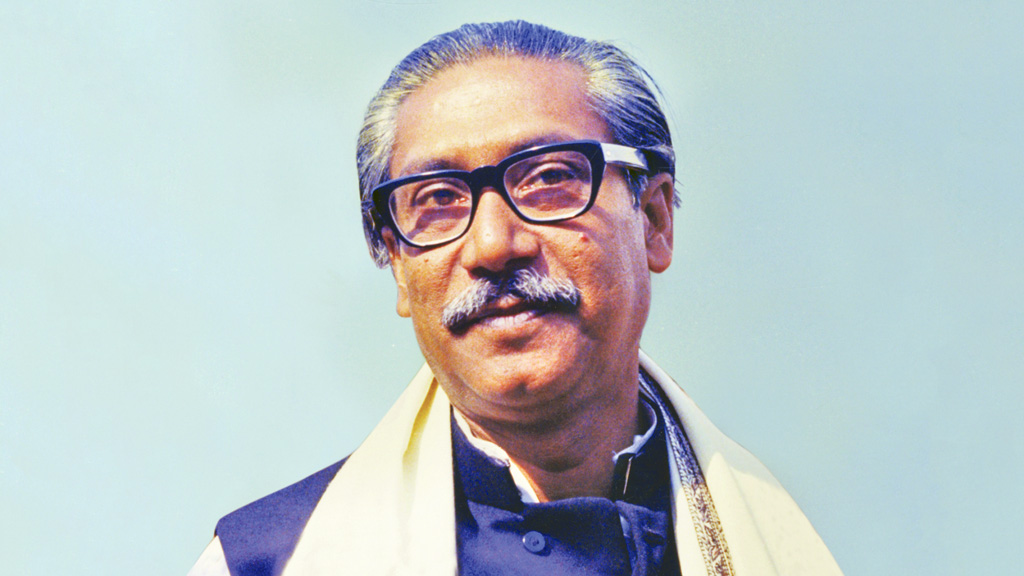

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে, যথাক্রমে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার মা-বাবা। তাঁরা আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমি একটা ছোট বই লিখেছিলাম ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়ে। সেখানে পিতার কথাটাই প্রধানত আছে; কিন্তু এটা আমি লেখার সময় অনুভব করেছি এবং অনুভব করি যে, যদিও ওটাকে ‘পিতার মুখ’ বলেছি; কিন্তু পিতার পেছনে মাতাও আছেন। আসল কথা হচ্ছে, আমার পিতার মধ্যেও মাতৃসুলভ গুণগুলো ছিল এবং স্বভাবও ছিল বলতে পারি। মা যেমন সন্তান লালনপালন করেন, আমার পিতাও সে রকম করতেন। ১৯৬৫ সালে আমার বাবা মারা যান। আমি তখন বিদেশে ছিলাম।

সে জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আমার যে অনুভূতি তৈরি হয়েছিল, সেগুলো আমি একটি বড় প্রবন্ধ আকারে লিখেছি এবং সেটা পরে বইয়ের একটি অংশ করে ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়েছি। কিন্তু আমার মা-ও আমার প্রিয় মানুষ। বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবটা খুব বেশি করেই পড়েছে আমার ওপর। আমার বাবা বাইরে থাকতেন সরকারি কর্মোপলক্ষে। অতএব মায়ের প্রভাবটা আরও বেশি ছিল আমাদের ওপর। আমরা যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করি, পিতাই যেহেতু সংসারের প্রধান, সে জন্য বাবার প্রভাবটা আমরা মোটামুটি চিহ্নিত করতে পারি; কিন্তু মায়ের প্রভাবটা করতে পারি না। তবু আমার কাছে বাবার মতোই সমান প্রিয় মা।

প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি একজনের কথাই বলি, তাহলে আমি বেছে নেব মওলানা ভাসানীকে। তাঁর কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি একমত নই। তাঁর বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ, তিনি ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা করার ব্যাপারে সাহায্য করেননি। এটা আমাদের দেশের রাজনীতির জন্য, সমাজের জন্য খুব ক্ষতিকর বিষয় হয়েছে।

যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়, যাকে ইহজাগতিকতা বলা হয়, এটা আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি—আমাদের রাজনীতিতে, আমাদের সমাজে। মওলানা ভাসানী এই দুটোকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করতে পারেননি; মানে আমাদের সাহায্য করেননি। কিন্তু মওলানার যে গুণটা আমার ভালো লাগে, সেটা হলো তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্তবাদবিরোধী রাজনীতিক ছিলেন। আমরা তাঁর সময়েও পাইনি, তাঁর পরেও পাইনি অমন রাজনীতিক। এই দুই প্রশ্নে তিনি অনমনীয় ছিলেন। আমরা দেখেছি, কেউ কেউ সামন্তবাদবিরোধী হন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হন না, আবার কেউবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হন; কিন্তু সামন্তবাদবিরোধী হন না। কিন্তু মওলানা তাঁর যে সংস্কৃতি তাঁর যে পটভূমি, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে চিনলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে পুঁজিবাদ আছে, তা-ও তিনি চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে যে সামন্তবাদী বন্ধনগুলো জমিদারি প্রথা থেকে শুরু করে অর্থাৎ কৃষকদের ওপর যে নানা রকম মহাজনি নির্যাতন, এটাও তিনি দেখেছেন, এটাও তাঁর প্রধান গুণ। আর দ্বিতীয় যে গুণ, সেটা হলো—মওলানা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি। সবাই রাজনীতি করে ক্ষমতার জন্য, ক্ষমতা দখলের জন্য। অথচ তাঁর মধ্যে আমি দেখেছি, তিনি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি।

তিনি ক্ষমতায়ন করতে চেয়েছিলেন জনসাধারণকে। জনসাধারণকে ক্ষমতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি কোনো দলে টিকে থাকতে পারেননি। ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি কখনো বিশ্বাসী ছিলেন না।

দেশের বাইরে আমার প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লেনিন। সমাজবদলের যে রাজনীতি, তিনি সে রাজনীতি করেছেন। সে রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা নেওয়ার জন্য নয়, সমাজবদলের রাজনীতি। তাঁর মধ্যে কোনো আপসকামিতা ছিল না। যাঁরা বিপ্লবী রাজনীতি করেন, তাঁরা অনেক সময় একপেশে হন। কিন্তু লেনিন সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন, সংগীতে উৎসাহী ছিলেন, অনবরত লিখতেন, পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল, শক্তি ছিল তাঁর, অর্থাৎ লেনিন একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। বহুমাত্রিক মানুষ ছিলেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই প্রিয়। তাঁর কাছে আমরা সব সময় যেতে পারি। যেকোনো প্রয়োজনে যেতে পারি। যেমন, আনন্দের জন্য যেতে পারি। আমাদের বাংলা গদ্যকে বিদ্যাসাগর প্রাণ দিয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাণটা আরও বিকশিত করেছেন এবং বহুমাত্রিকতা দিয়েছেন। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার পড়া যায়, বহুভাবে পড়া যায়। এরপর বিশ্বসাহিত্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক হলেন শেক্সপিয়ার। তিনি প্রিয় লেখক হওয়ার স্থূল কারণ হচ্ছে, আমি পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষকতা করেছি। কাজেই শেক্সপিয়ার আমাকে পড়তে হয়েছে ছাত্রজীবনে। পেশাগত জীবনে যদি এ পেশায় জড়িত না-ও থাকতাম, তাহলেও আমি শেক্সপিয়ারকে সবচেয়ে প্রিয় লেখক বলতাম এ জন্য যে, তাঁর মধ্যে আমি যে গুণটা দেখি, সেটা সর্বজন প্রশংসিত এবং স্বীকৃত। তিনি তাঁর কালের মানুষ, তাঁর পরিস্থিতির মানুষ, তাঁর দেশের মানুষ; কিন্তু তিনি সর্বজনীন। তাঁর মধ্যে সর্বজনীনতা ছিল। তিনি এমন সব চরিত্র তৈরি করেছেন, যেগুলো চিরকালের মানুষ, একালেরও মানুষ। তাঁর মধ্যে শুধু নাট্যগুণ নয়, কাব্যগুণও দেখি। তাঁর কাব্যগুণও বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুই প্রিয় লেখকের কথা বললাম। আরেকজন প্রিয় লেখক হলেন টলস্টয়। তিনি আরেক ধরনের লেখক। তিনি সম্পূর্ণ গদ্যলেখক ও ঔপন্যাসিক। তাঁকেও আমার ভালো লাগে। প্রতিটি মানুষ যে অসাধারণ প্রাণী, সেটা টলস্টয় যেভাবে তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেছেন, তা কম লেখকই করতে পেরেছেন। হোমারের লেখার মধ্যেও আমরা ওই ব্যাপারটা পাই। কিন্তু তাঁর প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র। এটা আমরা টলস্টয়ের মধ্যে দেখি; যেমন, তাঁর যুদ্ধ ও শান্তি উপন্যাসের মধ্যে পাঁচ শর মতো চরিত্র আছে। পাঁচ শ চরিত্রকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে দেখেছেন। প্রতিটি চরিত্র তাঁর কাছে আলাদা আলাদা মানুষ, এমনকি তাঁর কুকুরটাও। তাঁর এই যে একটা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, দাবির অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তা অসাধারণ। তাঁর আরেকটি গুণ আমার আরও ভালো লাগে, তা হচ্ছে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তিনি মনে করেন, সাহিত্য হচ্ছে একধরনের যোগাযোগ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ করে লেখা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর উপলব্ধি–এগুলো অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করতে চান। এটা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করাই লেখকের দায়িত্ব। তাঁর এই বোধ এবং বিশ্বাস আমার কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে শুধু লেখা নয়, আনন্দ দেওয়া নয়, আনন্দের মধ্যে একটা সংক্রমণ ঘটানো—এই গভীরতা, এই ব্যাপকতা আমায় বেশ আলোড়িত করে। আমি বহু লেখকের লেখা পড়ি এবং পড়েছি, উল্লিখিত তিনজনকে আলাদা করে দেখি এবং তিনজনকে আমি মনে করি আমার প্রিয় লেখক।

কবিদের মধ্যে আমার প্রিয় জন কিটস ও জীবনানন্দ দাশ। কিটস ও জীবনানন্দের মধ্যে একটা সাযুজ্য আছে। সেটা হলো—তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা রহস্যময়তা আছে। দ্বিতীয়ত, এই দুই কবির মধ্যে একটা সময় এবং ইতিহাসচেতনা আছে।

আমার প্রিয় চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর ছবি আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি খুব উপভোগ করি। চ্যাপলিনের কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক হলেও মানুষের প্রতি তাঁর যে দরদ, তা আমার বেশ ভালো লাগে। আমি আইজেনস্টাইনের ছবিগুলোও খুব পছন্দ করি, সত্যজিৎ রায়ের ছবি, মৃণাল সেনের বাংলা ছবিও খুব প্রিয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আমার প্রিয় লরেন্স অলিভিয়ের। বাংলা ছবির মধ্যে অনেকেই আমার প্রিয় ছিলেন। ছবি বিশ্বাস, বাল্যকালে খুব পছন্দের ছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গি আমার খুবই প্রিয় ছিল। তারও আগে প্রমথেশ বড়ুয়ার কিছু ছবি আমরা দেখেছি, তাঁকেও পছন্দ করি। কিন্তু ছবি বিশ্বাস আমাদের খুব পছন্দের ছিলেন। জহর গাঙ্গুলীকে আমরা খুব পছন্দ করতাম তাঁর নিজস্বতার কারণে। কানন দেবীকে ভালো লাগত। উত্তম-সুচিত্রার ছবি আমরা দেখেছি, যখন আমরা কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তখন তাঁরা খুব জনপ্রিয়।

পেইন্টিংয়ে আমার প্রিয় পিকাসো। তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করেছেন। বলা যায়, এটা তাঁর বহুমাত্রিকতা। দ্বিতীয় কথা, তাঁর মধ্যে একটা অঙ্গীকার ছিল—সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। যেটা খুব ভালো লাগত। আমার প্রিয় শিল্পী জয়নুল আবেদিন। তাঁর সব ছবির মধ্যেই আমি একটা বলিষ্ঠতা দেখতে পাই। যে বলিষ্ঠতা বাঙালি জীবনের মধ্যে আছে হয়তো; কিন্তু সাধারণত এটা চোখে পড়ে না।

আমি সঙ্গপ্রিয়; কিন্তু বেশি লোকের আড্ডা পছন্দ করি না। ঘনিষ্ঠ লোকজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনাটুকু আমি খুব উপভোগ করি। অনেক মানুষের হইচই আমার ভালো লাগে না। আড্ডা কথাটা আমার কাছে খুব অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। আমি বিশেষ করে যাঁদের সঙ্গে রুচিতে মেলে, দৃষ্টিভঙ্গিতে মেলে, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করি। কিন্তু আড্ডা কথাটা আমার কাছে আলস্য মনে হয়। তবে যাঁরা লেখেন, যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগটা খুবই জরুরি, বিশেষ করে সমমনাদের মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ আমার কাছে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়া প্রিয় মুহূর্ত। আমার কাছে মনে হতো, এটা অনেক দিনের একটা কঠিন রোগ, একটা দুঃসহ রোগ, সেটা কেটে গেল। যখন শুনলাম, তারা আত্মসমর্পণ করবে, ওই মুহূর্তটা বেশ নাড়া দেয়। আমি তো মনে করি, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এবং ওই মুহূর্তে আমি জড়িতও ছিলাম এই অর্থে যে, আমরা দেশের ভেতর অবরুদ্ধ ছিলাম। আমি জানতাম, আমার দুই রকমের বিপদ—আমি নাগরিক হিসেবে বাঙালি এবং আরেকটা বিপদ হচ্ছে—চিহ্নিত লোক হিসেবে টিক্কা খানের সমন বার্তা পেয়েছি, তারা খুঁজছে এবং এটা পরে প্রমাণিতও হয়েছে যে, ১৪ ডিসেম্বর আমার অনেক সহকর্মীবন্ধু শহীদ হয়েছেন। কিন্তু আমি বেঁচে গেছি। সেটা এ জন্য যে, আত্মগোপনে থাকায় আমার ঠিকানা তাদের জানা ছিল না। কাজেই আমি জানতাম, আমি দুভাবে বিপন্ন।

বিজয়ের ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমরা অজস্র ত্যাগ-আত্মত্যাগে বিজয় ছিনিয়ে এনেছি সত্য; কিন্তু সেই বিজয়কে সর্বস্তরে এবং সব মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারিনি। বিজয়ের ওই আনন্দ একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর আর এগোয়নি, ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে। একটি গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। অথচ কাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্নপূরণ গত ৫০ বছরে আর এগোল না। আমরা আশাবাদী বলেই প্রতিটি বিজয় দিবসে প্রত্যাশা রাখি কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপূরণে। একটি বৈষম্যহীন, শ্রেণিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। সে জন্য আমাদের আরও ত্যাগস্বীকার করতে হবে, তা তো মিথ্যে নয়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

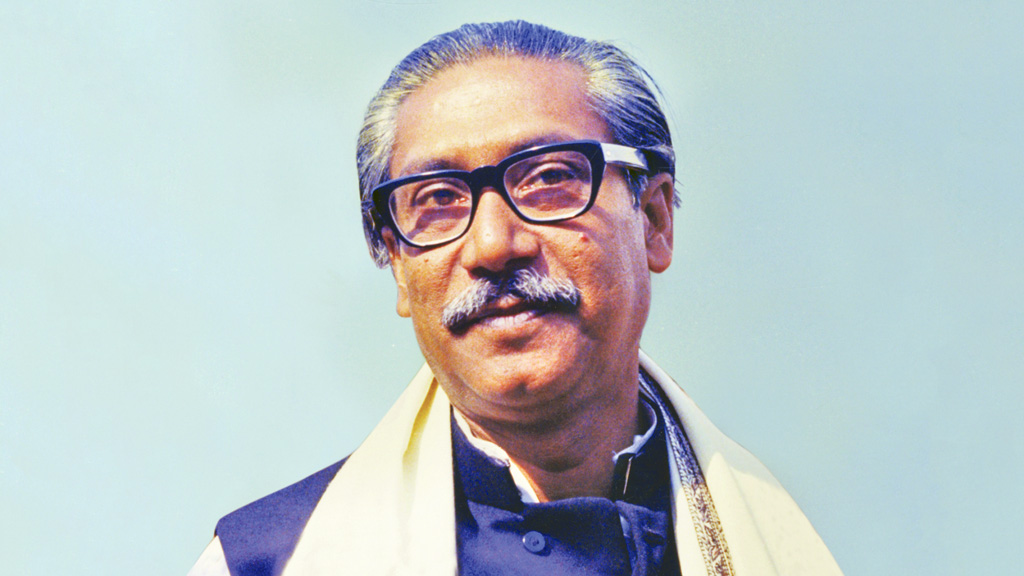

আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে, যথাক্রমে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার মা-বাবা। তাঁরা আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমি একটা ছোট বই লিখেছিলাম ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়ে। সেখানে পিতার কথাটাই প্রধানত আছে; কিন্তু এটা আমি লেখার সময় অনুভব করেছি এবং অনুভব করি যে, যদিও ওটাকে ‘পিতার মুখ’ বলেছি; কিন্তু পিতার পেছনে মাতাও আছেন। আসল কথা হচ্ছে, আমার পিতার মধ্যেও মাতৃসুলভ গুণগুলো ছিল এবং স্বভাবও ছিল বলতে পারি। মা যেমন সন্তান লালনপালন করেন, আমার পিতাও সে রকম করতেন। ১৯৬৫ সালে আমার বাবা মারা যান। আমি তখন বিদেশে ছিলাম।

সে জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আমার যে অনুভূতি তৈরি হয়েছিল, সেগুলো আমি একটি বড় প্রবন্ধ আকারে লিখেছি এবং সেটা পরে বইয়ের একটি অংশ করে ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়েছি। কিন্তু আমার মা-ও আমার প্রিয় মানুষ। বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবটা খুব বেশি করেই পড়েছে আমার ওপর। আমার বাবা বাইরে থাকতেন সরকারি কর্মোপলক্ষে। অতএব মায়ের প্রভাবটা আরও বেশি ছিল আমাদের ওপর। আমরা যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করি, পিতাই যেহেতু সংসারের প্রধান, সে জন্য বাবার প্রভাবটা আমরা মোটামুটি চিহ্নিত করতে পারি; কিন্তু মায়ের প্রভাবটা করতে পারি না। তবু আমার কাছে বাবার মতোই সমান প্রিয় মা।

প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি একজনের কথাই বলি, তাহলে আমি বেছে নেব মওলানা ভাসানীকে। তাঁর কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি একমত নই। তাঁর বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ, তিনি ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা করার ব্যাপারে সাহায্য করেননি। এটা আমাদের দেশের রাজনীতির জন্য, সমাজের জন্য খুব ক্ষতিকর বিষয় হয়েছে।

যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়, যাকে ইহজাগতিকতা বলা হয়, এটা আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি—আমাদের রাজনীতিতে, আমাদের সমাজে। মওলানা ভাসানী এই দুটোকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করতে পারেননি; মানে আমাদের সাহায্য করেননি। কিন্তু মওলানার যে গুণটা আমার ভালো লাগে, সেটা হলো তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্তবাদবিরোধী রাজনীতিক ছিলেন। আমরা তাঁর সময়েও পাইনি, তাঁর পরেও পাইনি অমন রাজনীতিক। এই দুই প্রশ্নে তিনি অনমনীয় ছিলেন। আমরা দেখেছি, কেউ কেউ সামন্তবাদবিরোধী হন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হন না, আবার কেউবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হন; কিন্তু সামন্তবাদবিরোধী হন না। কিন্তু মওলানা তাঁর যে সংস্কৃতি তাঁর যে পটভূমি, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে চিনলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে পুঁজিবাদ আছে, তা-ও তিনি চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে যে সামন্তবাদী বন্ধনগুলো জমিদারি প্রথা থেকে শুরু করে অর্থাৎ কৃষকদের ওপর যে নানা রকম মহাজনি নির্যাতন, এটাও তিনি দেখেছেন, এটাও তাঁর প্রধান গুণ। আর দ্বিতীয় যে গুণ, সেটা হলো—মওলানা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি। সবাই রাজনীতি করে ক্ষমতার জন্য, ক্ষমতা দখলের জন্য। অথচ তাঁর মধ্যে আমি দেখেছি, তিনি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি।

তিনি ক্ষমতায়ন করতে চেয়েছিলেন জনসাধারণকে। জনসাধারণকে ক্ষমতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি কোনো দলে টিকে থাকতে পারেননি। ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি কখনো বিশ্বাসী ছিলেন না।

দেশের বাইরে আমার প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লেনিন। সমাজবদলের যে রাজনীতি, তিনি সে রাজনীতি করেছেন। সে রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা নেওয়ার জন্য নয়, সমাজবদলের রাজনীতি। তাঁর মধ্যে কোনো আপসকামিতা ছিল না। যাঁরা বিপ্লবী রাজনীতি করেন, তাঁরা অনেক সময় একপেশে হন। কিন্তু লেনিন সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন, সংগীতে উৎসাহী ছিলেন, অনবরত লিখতেন, পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল, শক্তি ছিল তাঁর, অর্থাৎ লেনিন একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। বহুমাত্রিক মানুষ ছিলেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই প্রিয়। তাঁর কাছে আমরা সব সময় যেতে পারি। যেকোনো প্রয়োজনে যেতে পারি। যেমন, আনন্দের জন্য যেতে পারি। আমাদের বাংলা গদ্যকে বিদ্যাসাগর প্রাণ দিয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাণটা আরও বিকশিত করেছেন এবং বহুমাত্রিকতা দিয়েছেন। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার পড়া যায়, বহুভাবে পড়া যায়। এরপর বিশ্বসাহিত্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক হলেন শেক্সপিয়ার। তিনি প্রিয় লেখক হওয়ার স্থূল কারণ হচ্ছে, আমি পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষকতা করেছি। কাজেই শেক্সপিয়ার আমাকে পড়তে হয়েছে ছাত্রজীবনে। পেশাগত জীবনে যদি এ পেশায় জড়িত না-ও থাকতাম, তাহলেও আমি শেক্সপিয়ারকে সবচেয়ে প্রিয় লেখক বলতাম এ জন্য যে, তাঁর মধ্যে আমি যে গুণটা দেখি, সেটা সর্বজন প্রশংসিত এবং স্বীকৃত। তিনি তাঁর কালের মানুষ, তাঁর পরিস্থিতির মানুষ, তাঁর দেশের মানুষ; কিন্তু তিনি সর্বজনীন। তাঁর মধ্যে সর্বজনীনতা ছিল। তিনি এমন সব চরিত্র তৈরি করেছেন, যেগুলো চিরকালের মানুষ, একালেরও মানুষ। তাঁর মধ্যে শুধু নাট্যগুণ নয়, কাব্যগুণও দেখি। তাঁর কাব্যগুণও বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুই প্রিয় লেখকের কথা বললাম। আরেকজন প্রিয় লেখক হলেন টলস্টয়। তিনি আরেক ধরনের লেখক। তিনি সম্পূর্ণ গদ্যলেখক ও ঔপন্যাসিক। তাঁকেও আমার ভালো লাগে। প্রতিটি মানুষ যে অসাধারণ প্রাণী, সেটা টলস্টয় যেভাবে তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেছেন, তা কম লেখকই করতে পেরেছেন। হোমারের লেখার মধ্যেও আমরা ওই ব্যাপারটা পাই। কিন্তু তাঁর প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র। এটা আমরা টলস্টয়ের মধ্যে দেখি; যেমন, তাঁর যুদ্ধ ও শান্তি উপন্যাসের মধ্যে পাঁচ শর মতো চরিত্র আছে। পাঁচ শ চরিত্রকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে দেখেছেন। প্রতিটি চরিত্র তাঁর কাছে আলাদা আলাদা মানুষ, এমনকি তাঁর কুকুরটাও। তাঁর এই যে একটা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, দাবির অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তা অসাধারণ। তাঁর আরেকটি গুণ আমার আরও ভালো লাগে, তা হচ্ছে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তিনি মনে করেন, সাহিত্য হচ্ছে একধরনের যোগাযোগ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ করে লেখা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর উপলব্ধি–এগুলো অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করতে চান। এটা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করাই লেখকের দায়িত্ব। তাঁর এই বোধ এবং বিশ্বাস আমার কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে শুধু লেখা নয়, আনন্দ দেওয়া নয়, আনন্দের মধ্যে একটা সংক্রমণ ঘটানো—এই গভীরতা, এই ব্যাপকতা আমায় বেশ আলোড়িত করে। আমি বহু লেখকের লেখা পড়ি এবং পড়েছি, উল্লিখিত তিনজনকে আলাদা করে দেখি এবং তিনজনকে আমি মনে করি আমার প্রিয় লেখক।

কবিদের মধ্যে আমার প্রিয় জন কিটস ও জীবনানন্দ দাশ। কিটস ও জীবনানন্দের মধ্যে একটা সাযুজ্য আছে। সেটা হলো—তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা রহস্যময়তা আছে। দ্বিতীয়ত, এই দুই কবির মধ্যে একটা সময় এবং ইতিহাসচেতনা আছে।

আমার প্রিয় চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর ছবি আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি খুব উপভোগ করি। চ্যাপলিনের কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক হলেও মানুষের প্রতি তাঁর যে দরদ, তা আমার বেশ ভালো লাগে। আমি আইজেনস্টাইনের ছবিগুলোও খুব পছন্দ করি, সত্যজিৎ রায়ের ছবি, মৃণাল সেনের বাংলা ছবিও খুব প্রিয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আমার প্রিয় লরেন্স অলিভিয়ের। বাংলা ছবির মধ্যে অনেকেই আমার প্রিয় ছিলেন। ছবি বিশ্বাস, বাল্যকালে খুব পছন্দের ছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গি আমার খুবই প্রিয় ছিল। তারও আগে প্রমথেশ বড়ুয়ার কিছু ছবি আমরা দেখেছি, তাঁকেও পছন্দ করি। কিন্তু ছবি বিশ্বাস আমাদের খুব পছন্দের ছিলেন। জহর গাঙ্গুলীকে আমরা খুব পছন্দ করতাম তাঁর নিজস্বতার কারণে। কানন দেবীকে ভালো লাগত। উত্তম-সুচিত্রার ছবি আমরা দেখেছি, যখন আমরা কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তখন তাঁরা খুব জনপ্রিয়।

পেইন্টিংয়ে আমার প্রিয় পিকাসো। তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করেছেন। বলা যায়, এটা তাঁর বহুমাত্রিকতা। দ্বিতীয় কথা, তাঁর মধ্যে একটা অঙ্গীকার ছিল—সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। যেটা খুব ভালো লাগত। আমার প্রিয় শিল্পী জয়নুল আবেদিন। তাঁর সব ছবির মধ্যেই আমি একটা বলিষ্ঠতা দেখতে পাই। যে বলিষ্ঠতা বাঙালি জীবনের মধ্যে আছে হয়তো; কিন্তু সাধারণত এটা চোখে পড়ে না।

আমি সঙ্গপ্রিয়; কিন্তু বেশি লোকের আড্ডা পছন্দ করি না। ঘনিষ্ঠ লোকজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনাটুকু আমি খুব উপভোগ করি। অনেক মানুষের হইচই আমার ভালো লাগে না। আড্ডা কথাটা আমার কাছে খুব অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। আমি বিশেষ করে যাঁদের সঙ্গে রুচিতে মেলে, দৃষ্টিভঙ্গিতে মেলে, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করি। কিন্তু আড্ডা কথাটা আমার কাছে আলস্য মনে হয়। তবে যাঁরা লেখেন, যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগটা খুবই জরুরি, বিশেষ করে সমমনাদের মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ আমার কাছে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়া প্রিয় মুহূর্ত। আমার কাছে মনে হতো, এটা অনেক দিনের একটা কঠিন রোগ, একটা দুঃসহ রোগ, সেটা কেটে গেল। যখন শুনলাম, তারা আত্মসমর্পণ করবে, ওই মুহূর্তটা বেশ নাড়া দেয়। আমি তো মনে করি, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এবং ওই মুহূর্তে আমি জড়িতও ছিলাম এই অর্থে যে, আমরা দেশের ভেতর অবরুদ্ধ ছিলাম। আমি জানতাম, আমার দুই রকমের বিপদ—আমি নাগরিক হিসেবে বাঙালি এবং আরেকটা বিপদ হচ্ছে—চিহ্নিত লোক হিসেবে টিক্কা খানের সমন বার্তা পেয়েছি, তারা খুঁজছে এবং এটা পরে প্রমাণিতও হয়েছে যে, ১৪ ডিসেম্বর আমার অনেক সহকর্মীবন্ধু শহীদ হয়েছেন। কিন্তু আমি বেঁচে গেছি। সেটা এ জন্য যে, আত্মগোপনে থাকায় আমার ঠিকানা তাদের জানা ছিল না। কাজেই আমি জানতাম, আমি দুভাবে বিপন্ন।

বিজয়ের ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমরা অজস্র ত্যাগ-আত্মত্যাগে বিজয় ছিনিয়ে এনেছি সত্য; কিন্তু সেই বিজয়কে সর্বস্তরে এবং সব মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারিনি। বিজয়ের ওই আনন্দ একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর আর এগোয়নি, ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে। একটি গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। অথচ কাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্নপূরণ গত ৫০ বছরে আর এগোল না। আমরা আশাবাদী বলেই প্রতিটি বিজয় দিবসে প্রত্যাশা রাখি কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপূরণে। একটি বৈষম্যহীন, শ্রেণিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। সে জন্য আমাদের আরও ত্যাগস্বীকার করতে হবে, তা তো মিথ্যে নয়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও মানুষ ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, যা অর্থনীতির আধুনিকায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করে না, বরং নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০ মার্চ ২০২৫

সিটি ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে এবং ২০০৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ড ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ-সুবিধা চালু করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে, যা সিটি ব্যাংককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। বর্তম

২০ মার্চ ২০২৫

ক্রেডিট কার্ডের জগতে প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি। সেখানে কীভাবে ঢাকা ব্যাংক তার অবস্থান ধরে রেখেছে, ভবিষ্যৎ কী পরিকল্পনা, জানিয়েছেন ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফ। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার...

২০ মার্চ ২০২৫

বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর পর মাস্টারকার্ড এখন কোন অবস্থানে রয়েছে, গ্রাহকের সেবার মান ও নিরাপত্তার ধরন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন

২০ মার্চ ২০২৫ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বিশেষ আয়োজন

ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, কিউআর কোড পেমেন্ট ও ডিজিটাল ওয়ালেটের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন ক্যাশলেস সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসব বিষয়ে প্রাইম ব্যাংকের ইভিপি ও হেড অব কার্ডস অ্যান্ড রিটেইল অ্যাসেট জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সালের সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক নাদিম নেওয়াজ।

নাদিম নেওয়াজ

দেশে দিন দিন ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ছে। এ বিষয়ে আপনার মত জানতে চাই।

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও মানুষ ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, যা অর্থনীতির আধুনিকায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করে না, বরং নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাইম ব্যাংক সব সময় গ্রাহকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে উদ্ভাবনী ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। আমাদের ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, কিউআর কোড পেমেন্ট ও ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা গ্রাহকদের সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেনের সুযোগ দিচ্ছে। প্রাইম ব্যাংক গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করছে, যাতে তাঁরা নিরাপদ, ঝামেলামুক্ত ও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

কার্ড ব্যবহারে দেশের মানুষের আগ্রহ কেমন?

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: দেশে মানুষের কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কার্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করতে নানা সুবিধা দিচ্ছে। প্রাইম ব্যাংকের কার্ডের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে আমাদের ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে, যা গ্রাহকদের আস্থা ও ডিজিটাল পেমেন্টের প্রতি তাঁদের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। সহজলভ্যতা, নিরাপত্তা ও আধুনিক সুবিধার কারণে গ্রাহকেরা আমাদের কার্ড ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন।

প্রাইম ব্যাংকের কর্মীরা শুধু কার্ড সরবরাহে সীমাবদ্ধ নন, বরং সরকারের ক্যাশলেস অর্থনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। দৈনন্দিন লেনদেনকে আরও সহজ ও সুরক্ষিত করতে আমরা ডিজিটাল চ্যানেলের ব্যবহার বাড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য কী ধরনের অফার দিচ্ছেন?

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: গ্রাহকদের উৎসবমুখর অভিজ্ঞতা আরও আনন্দদায়ক করতে আমরা বিভিন্ন খাতে আকর্ষণীয় মূল্যছাড় ও ক্যাশব্যাক অফার করছি। ইফতার ও সেহরির জন্য শীর্ষস্থানীয় রেস্তোরাঁগুলোতে এক্সক্লুসিভ ডাইনিং অফার, বাই ওয়ান গেট ওয়ান/টু/থ্রি সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া গ্রোসারি ও রিটেইল দোকানগুলোতে বিশেষ ছাড় এবং ক্যাশব্যাক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কার্ডহোল্ডাররা যাতে পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য জনপ্রিয় টিকিটিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাক অফার রাখা হয়েছে। গ্রাহক অভিজ্ঞতা ও সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই।

প্রাইম ব্যাংকের কার্ডের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন বছরে আমাদের ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে, যা গ্রাহকদের আস্থা ও ডিজিটাল পেমেন্টের প্রতি তাঁদের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। সহজলভ্যতা, নিরাপত্তা ও আধুনিক সুবিধার কারণে গ্রাহকেরা আমাদের কার্ড ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন।

এ ছাড়া আমাদের অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাপ ‘মাইপ্রাইম’-এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা ক্রেডিট কার্ড থেকে যেকোনো অ্যাকাউন্টে সহজে ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারেন। সুদমুক্ত সময়সীমার সুবিধাসহ কোনো অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া ওয়ালেট ট্রান্সফার ও টপ-আপ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কার্ডভেদে গ্রাহকেরা দেশে-বিদেশে ১ হাজার ৪০০-এর বেশি এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

কার্ডের ব্যবহার বাড়াতে আরও কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: আমাদের নির্বাচিত অ্যাকাউন্টধারী ও ঋণগ্রহীতাদের জন্য বান্ডেল ক্রেডিট কার্ডসহ বিশেষ সুবিধা প্রদান করছি। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন ধরনের ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়েছে, যা ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার ঘটাবে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে। সর্বোচ্চ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ডেবিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে, যা ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করতে করপোরেট প্রিপেইড কার্ড চালু করা হয়েছে, বিশেষত গার্মেন্টসের কর্মীদের জন্য, যাঁরা এখনো নগদে মজুরি পেয়ে থাকেন। গার্মেন্টস কারখানার সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা কর্মীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনছি। পাশাপাশি যেসব এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধা সীমিত, সেখানে আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডেবিট কার্ড ইস্যু ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হচ্ছে।

আরও খবর পড়ুন:

দেশে দিন দিন ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ছে। এ বিষয়ে আপনার মত জানতে চাই।

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও মানুষ ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, যা অর্থনীতির আধুনিকায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করে না, বরং নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাইম ব্যাংক সব সময় গ্রাহকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে উদ্ভাবনী ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। আমাদের ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, কিউআর কোড পেমেন্ট ও ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা গ্রাহকদের সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেনের সুযোগ দিচ্ছে। প্রাইম ব্যাংক গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করছে, যাতে তাঁরা নিরাপদ, ঝামেলামুক্ত ও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

কার্ড ব্যবহারে দেশের মানুষের আগ্রহ কেমন?

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: দেশে মানুষের কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কার্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করতে নানা সুবিধা দিচ্ছে। প্রাইম ব্যাংকের কার্ডের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে আমাদের ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে, যা গ্রাহকদের আস্থা ও ডিজিটাল পেমেন্টের প্রতি তাঁদের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। সহজলভ্যতা, নিরাপত্তা ও আধুনিক সুবিধার কারণে গ্রাহকেরা আমাদের কার্ড ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন।

প্রাইম ব্যাংকের কর্মীরা শুধু কার্ড সরবরাহে সীমাবদ্ধ নন, বরং সরকারের ক্যাশলেস অর্থনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। দৈনন্দিন লেনদেনকে আরও সহজ ও সুরক্ষিত করতে আমরা ডিজিটাল চ্যানেলের ব্যবহার বাড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য কী ধরনের অফার দিচ্ছেন?

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: গ্রাহকদের উৎসবমুখর অভিজ্ঞতা আরও আনন্দদায়ক করতে আমরা বিভিন্ন খাতে আকর্ষণীয় মূল্যছাড় ও ক্যাশব্যাক অফার করছি। ইফতার ও সেহরির জন্য শীর্ষস্থানীয় রেস্তোরাঁগুলোতে এক্সক্লুসিভ ডাইনিং অফার, বাই ওয়ান গেট ওয়ান/টু/থ্রি সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া গ্রোসারি ও রিটেইল দোকানগুলোতে বিশেষ ছাড় এবং ক্যাশব্যাক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কার্ডহোল্ডাররা যাতে পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য জনপ্রিয় টিকিটিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাক অফার রাখা হয়েছে। গ্রাহক অভিজ্ঞতা ও সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই।

প্রাইম ব্যাংকের কার্ডের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন বছরে আমাদের ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে, যা গ্রাহকদের আস্থা ও ডিজিটাল পেমেন্টের প্রতি তাঁদের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। সহজলভ্যতা, নিরাপত্তা ও আধুনিক সুবিধার কারণে গ্রাহকেরা আমাদের কার্ড ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন।

এ ছাড়া আমাদের অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাপ ‘মাইপ্রাইম’-এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা ক্রেডিট কার্ড থেকে যেকোনো অ্যাকাউন্টে সহজে ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারেন। সুদমুক্ত সময়সীমার সুবিধাসহ কোনো অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া ওয়ালেট ট্রান্সফার ও টপ-আপ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কার্ডভেদে গ্রাহকেরা দেশে-বিদেশে ১ হাজার ৪০০-এর বেশি এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

কার্ডের ব্যবহার বাড়াতে আরও কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল: আমাদের নির্বাচিত অ্যাকাউন্টধারী ও ঋণগ্রহীতাদের জন্য বান্ডেল ক্রেডিট কার্ডসহ বিশেষ সুবিধা প্রদান করছি। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন ধরনের ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়েছে, যা ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার ঘটাবে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে। সর্বোচ্চ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ডেবিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে, যা ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করতে করপোরেট প্রিপেইড কার্ড চালু করা হয়েছে, বিশেষত গার্মেন্টসের কর্মীদের জন্য, যাঁরা এখনো নগদে মজুরি পেয়ে থাকেন। গার্মেন্টস কারখানার সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা কর্মীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনছি। পাশাপাশি যেসব এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধা সীমিত, সেখানে আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডেবিট কার্ড ইস্যু ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হচ্ছে।

আরও খবর পড়ুন:

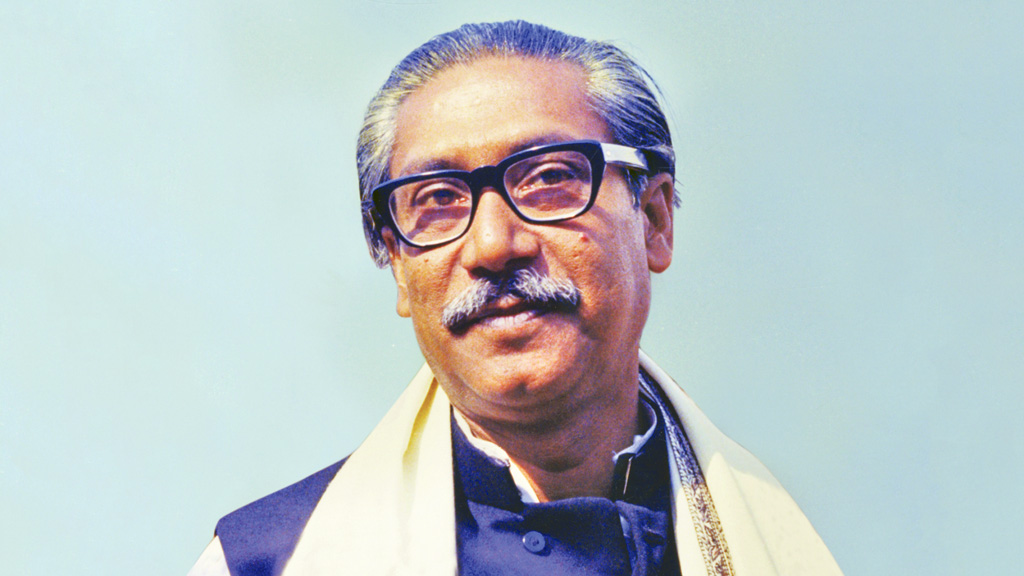

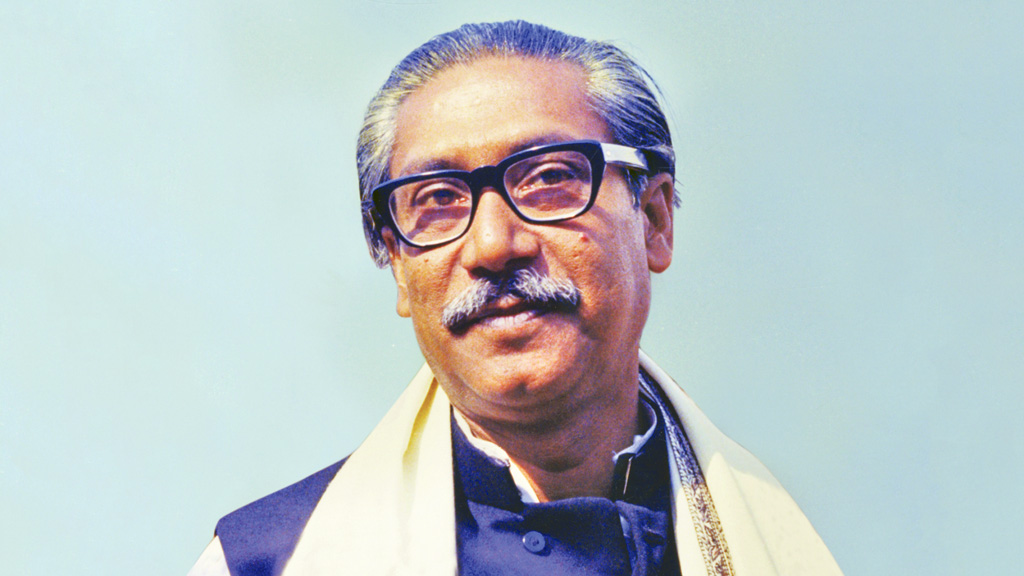

আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে, যথাক্রমে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার মা-বাবা। তাঁরা আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমি একটা ছোট বই লিখেছিলাম ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়ে। সেখানে পিতার কথাটাই প্রধানত আছে; কিন্তু এটা

১৬ ডিসেম্বর ২০২১

সিটি ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে এবং ২০০৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ড ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ-সুবিধা চালু করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে, যা সিটি ব্যাংককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। বর্তম

২০ মার্চ ২০২৫

ক্রেডিট কার্ডের জগতে প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি। সেখানে কীভাবে ঢাকা ব্যাংক তার অবস্থান ধরে রেখেছে, ভবিষ্যৎ কী পরিকল্পনা, জানিয়েছেন ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফ। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার...

২০ মার্চ ২০২৫

বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর পর মাস্টারকার্ড এখন কোন অবস্থানে রয়েছে, গ্রাহকের সেবার মান ও নিরাপত্তার ধরন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন

২০ মার্চ ২০২৫ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বিশেষ আয়োজন

দেশের ক্রেডিট কার্ড বাজারে সিটি ব্যাংক এক নির্ভরযোগ্য নাম, বিশেষ করে একমাত্র আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) ক্রেডিট কার্ড ইস্যু এবং অ্যাকুয়ারের ক্ষেত্রে। উদ্ভাবন এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা দিয়ে নেতৃত্বের আসন মজবুত করেছে। এ বিষয়ে ব্যাংকটির কার্ড বিভাগের প্রধান তৌহিদুল আলমের সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান নূর।

আসাদুজ্জামান নূর

সিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের সাফল্যের মূল কারণ কী এবং গ্রাহকসংখ্যা ও লেনদেনের ভিত্তিতে ব্যাংকটি কোন অবস্থায় রয়েছে?

তৌহিদুল আলম: সিটি ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে এবং ২০০৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ড ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ-সুবিধা চালু করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে, যা সিটি ব্যাংককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। বর্তমানে, সিটি ব্যাংক প্রায় ৭ লাখ ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করেছে এবং দেশের ৪৪টি ব্যাংকের মধ্যে ১৫-২০ শতাংশ লেনদেন পরিচালিত হয় আমাদের কার্ডের মাধ্যমে। এর পেছনে রয়েছে মানসম্মত সেবা, উদ্ভাবনী অফার এবং গ্রাহকের প্রতি দায়বদ্ধতা।

এই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং গ্রাহকেরা কেন এটি বেশি ব্যবহার করছেন?

তৌহিদুল আলম: সিটি ব্যাংক অ্যামেক্স এবং ভিসা—দুটি পেমেন্ট স্কিমের ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে। তবে বাংলাদেশে আমরা একমাত্র অ্যামেক্স ক্রেডিট কার্ড ইস্যু কর্তা, যা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর ট্রাভেল, ডাইনিং ও লাইফস্টাইল অফারের কারণে অ্যামেক্স কার্ডই আমাদের গ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বেশি ব্যবহৃত।

ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের জন্য বিশেষ অফার বা সুবিধা প্রদান করছে কি? কেন গ্রাহকেরা এই ব্যাংকের কার্ডে বেশি আগ্রহী?

তৌহিদুল আলম: অবশ্যই। সিটি ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে, যেমন অ্যামেক্স কার্ডে রিওয়ার্ড পয়েন্ট, ভিসা ইনফাইনাইট কার্ডে ক্যাশব্যাক এবং এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ, মিট অ্যান্ড গ্রিট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ডিসকাউন্ট অফার। আমরা একমাত্র অ্যামেক্স ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হওয়ায়, গ্রাহকদের জন্য কাস্টমাইজড সুবিধা দিতে পারি, যা তাদের আরও আকৃষ্ট করছে।

মোবাইল অ্যাপে ক্রেডিট কার্ড সেবার বিশেষত্ব কী?

তৌহিদুল আলম: সিটি ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবায় ডিজিটাল সুবিধার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন ফিচার যুক্ত করছে। আমাদের সিটিটাচ অ্যাপ্লিকেশনটি এখন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যাংকিং অ্যাপ। গ্রাহকেরা অ্যাপের মাধ্যমে বিল পেমেন্ট, কার্ড টু অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার, এমএফএস টু কার্ড ট্রান্সফার, কিউআর পেমেন্ট, সরকারি ও বেসরকারি ইউটিলিটি সার্ভিস পেমেন্টসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সহজে সম্পন্ন করতে পারেন। এ ছাড়া মেম্বারশিপ রিওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে পারচেইজ, পারসোনাল ডিটেইল চেঞ্জ এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন ম্যানেজমেন্টও এই প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ। গ্রাহকদের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী আমরা নিয়মিত নতুন নতুন সেবা যোগ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আরও খবর পড়ুন:

সিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের সাফল্যের মূল কারণ কী এবং গ্রাহকসংখ্যা ও লেনদেনের ভিত্তিতে ব্যাংকটি কোন অবস্থায় রয়েছে?

তৌহিদুল আলম: সিটি ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে এবং ২০০৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ড ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ-সুবিধা চালু করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে, যা সিটি ব্যাংককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। বর্তমানে, সিটি ব্যাংক প্রায় ৭ লাখ ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করেছে এবং দেশের ৪৪টি ব্যাংকের মধ্যে ১৫-২০ শতাংশ লেনদেন পরিচালিত হয় আমাদের কার্ডের মাধ্যমে। এর পেছনে রয়েছে মানসম্মত সেবা, উদ্ভাবনী অফার এবং গ্রাহকের প্রতি দায়বদ্ধতা।

এই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং গ্রাহকেরা কেন এটি বেশি ব্যবহার করছেন?

তৌহিদুল আলম: সিটি ব্যাংক অ্যামেক্স এবং ভিসা—দুটি পেমেন্ট স্কিমের ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে। তবে বাংলাদেশে আমরা একমাত্র অ্যামেক্স ক্রেডিট কার্ড ইস্যু কর্তা, যা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর ট্রাভেল, ডাইনিং ও লাইফস্টাইল অফারের কারণে অ্যামেক্স কার্ডই আমাদের গ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বেশি ব্যবহৃত।

ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের জন্য বিশেষ অফার বা সুবিধা প্রদান করছে কি? কেন গ্রাহকেরা এই ব্যাংকের কার্ডে বেশি আগ্রহী?

তৌহিদুল আলম: অবশ্যই। সিটি ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে, যেমন অ্যামেক্স কার্ডে রিওয়ার্ড পয়েন্ট, ভিসা ইনফাইনাইট কার্ডে ক্যাশব্যাক এবং এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ, মিট অ্যান্ড গ্রিট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ডিসকাউন্ট অফার। আমরা একমাত্র অ্যামেক্স ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হওয়ায়, গ্রাহকদের জন্য কাস্টমাইজড সুবিধা দিতে পারি, যা তাদের আরও আকৃষ্ট করছে।

মোবাইল অ্যাপে ক্রেডিট কার্ড সেবার বিশেষত্ব কী?

তৌহিদুল আলম: সিটি ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবায় ডিজিটাল সুবিধার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন ফিচার যুক্ত করছে। আমাদের সিটিটাচ অ্যাপ্লিকেশনটি এখন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যাংকিং অ্যাপ। গ্রাহকেরা অ্যাপের মাধ্যমে বিল পেমেন্ট, কার্ড টু অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার, এমএফএস টু কার্ড ট্রান্সফার, কিউআর পেমেন্ট, সরকারি ও বেসরকারি ইউটিলিটি সার্ভিস পেমেন্টসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সহজে সম্পন্ন করতে পারেন। এ ছাড়া মেম্বারশিপ রিওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে পারচেইজ, পারসোনাল ডিটেইল চেঞ্জ এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন ম্যানেজমেন্টও এই প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ। গ্রাহকদের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী আমরা নিয়মিত নতুন নতুন সেবা যোগ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আরও খবর পড়ুন:

আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে, যথাক্রমে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার মা-বাবা। তাঁরা আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমি একটা ছোট বই লিখেছিলাম ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়ে। সেখানে পিতার কথাটাই প্রধানত আছে; কিন্তু এটা

১৬ ডিসেম্বর ২০২১

উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও মানুষ ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, যা অর্থনীতির আধুনিকায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করে না, বরং নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০ মার্চ ২০২৫

ক্রেডিট কার্ডের জগতে প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি। সেখানে কীভাবে ঢাকা ব্যাংক তার অবস্থান ধরে রেখেছে, ভবিষ্যৎ কী পরিকল্পনা, জানিয়েছেন ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফ। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার...

২০ মার্চ ২০২৫

বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর পর মাস্টারকার্ড এখন কোন অবস্থানে রয়েছে, গ্রাহকের সেবার মান ও নিরাপত্তার ধরন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন

২০ মার্চ ২০২৫ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বিশেষ আয়োজন

ক্রেডিট কার্ডের জগতে প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি। সেখানে কীভাবে ঢাকা ব্যাংক তার অবস্থান ধরে রেখেছে, ভবিষ্যৎ কী পরিকল্পনা, জানিয়েছেন ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফ। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার মাহফুজুল ইসলাম।

মাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

ঢাকা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড সেবা ও বাজারে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কিছু বলুন?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: আমাদের ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। আমরা কন্টাক্টলেস ও ডুয়াল কারেন্সি কার্ড, ক্যাশব্যাক, ডিসকাউন্ট, রিওয়ার্ড পয়েন্টস এবং কম বা শূন্য বার্ষিক ফির সুবিধা প্রদান করি। দ্রুত কার্ড ইস্যু, ২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার এবং মোবাইল অ্যাপে সহজ তথ্য অ্যাকসেসের সুবিধা রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব অফার, কো-ব্র্যান্ড কার্ড এবং ১৫০০+ এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে প্রবেশের সুবিধা থাকায় আমাদের কার্ডের চাহিদা বাড়ছে।

অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় ঢাকা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড কীভাবে আলাদা বা বিশেষ সুবিধা প্রদান করে?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ঢাকা ব্যাংক পিএলসির ক্রেডিট কার্ডে ক্যাশব্যাক, ডিসকাউন্ট, রিওয়ার্ড পয়েন্টস, কম লেনদেন ও বার্ষিক ফি, কন্টাক্টলেস সুবিধা এবং উন্নত সুরক্ষা যেমন ওটিপি ও ফ্রড ডিটেকশন রয়েছে। ব্যবহারবান্ধব মোবাইল অ্যাপ এবং ২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার সেবা গ্রাহকদের নিরাপদ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

দেশে ক্রেডিট কার্ডধারীদের মধ্যে কোন ধরনের লেনদেন প্রবণতা বেশি দেখা যায়?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ক্রেডিট কার্ডধারীরা ফ্যাশন, ইলেকট্রনিকস, গৃহসজ্জা, দৈনন্দিন পণ্য, রেস্টুরেন্ট, ফুড ডেলিভারি, হোটেল ও ভ্রমণ বুকিং এবং ইউটিলিটি বিল পরিশোধে বেশি ব্যবহার করেন। ডিজিটালাইজেশন ও অনলাইন সেবার সহজলভ্যতা এই প্রবণতাগুলোকে ক্রমাগত বাড়াচ্ছে।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে সুদের হার ও ফি-সংক্রান্ত নীতি কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে, এটি কি গ্রাহকবান্ধব?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ব্যাংকগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা বা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী রেট নির্ধারণ করে, তবে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার ২৫ শতাংশের বেশি হতে পারে না। বেশির ভাগ কার্ডে ৪৫ দিন বিনা সুদে কেনাকাটার সুযোগ থাকে। বার্ষিক ফি, লেট পেমেন্ট ফি এবং ক্যাশ উত্তোলন ফি প্রযোজ্য হতে পারে এবং অনেক কার্ডে রিওয়ার্ড পয়েন্ট বা ক্যাশব্যাক সুবিধা থাকে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার ও বিলম্বিত পেমেন্টে ঋণের বোঝা বাড়তে পারে।

গ্রাহককে ব্যাংকের গ্রাহক সেবা বিভাগে অভিযোগ জমা দিতে হবে। অনেক প্রতিষ্ঠান ট্র্যাকিং নম্বর দেয়, যা দিয়ে অভিযোগের অবস্থা ট্র্যাক করা যায়। সাধারণত ৭-১০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং ৩০-৪৫ দিন পর সম্পূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ক্রেডিট কার্ডসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং ব্যাংকগুলোকে ফি, সুদের হার এবং শর্তাবলি সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

ঢাকা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড কতটা নিরাপদ?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: আমাদের ব্যাংক লেনদেনের নিরাপত্তায় পিসিআই-ডিএসএস এবং আইএসও ২৭০০৩২ কমপ্লায়েন্ট। অনলাইন ট্রানজেকশনে ডেটা এনক্রিপশন ও দুই-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহৃত হয়। লেনদেন রিয়েল-টাইমে মনিটর করা হয় এবং গ্রাহকদের নিরাপত্তা টিপস দেওয়া হয়। সন্দেহজনক লেনদেন হলে ২৪/৭ সেবা হটলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন।

যেসব গ্রাহক প্রথমবারের মতো ক্রেডিট কার্ড নিতে চান, তাঁদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: প্রথমবার ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার আগে ক্রেডিট অবস্থা ও আয়প্রবাহ চেক করুন। সঠিক কার্ড নির্বাচন করে সুদ, ফি এবং অফার বুঝে ব্যবহার করুন। ক্রেডিট লিমিট অতিক্রম না করার চেষ্টা করুন, সময়মতো পেমেন্ট করুন এবং অটো পেমেন্ট সেট আপ করুন।

ঢাকা ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবায় ভবিষ্যতে কী ধরনের নতুন উদ্ভাবন বা প্রযুক্তি সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করছে?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ক্রেডিট কার্ড সুরক্ষা বাড়াতে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন, এআই ও মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে ব্যয় প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে। ঢাকা ব্যাংক তাদের মোবাইল অ্যাপে এআই-ভিত্তিক গ্রাহকসেবা এবং চ্যাটবট সংযুক্ত করতে পারে।

আরও খবর পড়ুন:

ঢাকা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড সেবা ও বাজারে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কিছু বলুন?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: আমাদের ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। আমরা কন্টাক্টলেস ও ডুয়াল কারেন্সি কার্ড, ক্যাশব্যাক, ডিসকাউন্ট, রিওয়ার্ড পয়েন্টস এবং কম বা শূন্য বার্ষিক ফির সুবিধা প্রদান করি। দ্রুত কার্ড ইস্যু, ২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার এবং মোবাইল অ্যাপে সহজ তথ্য অ্যাকসেসের সুবিধা রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব অফার, কো-ব্র্যান্ড কার্ড এবং ১৫০০+ এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে প্রবেশের সুবিধা থাকায় আমাদের কার্ডের চাহিদা বাড়ছে।

অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় ঢাকা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড কীভাবে আলাদা বা বিশেষ সুবিধা প্রদান করে?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ঢাকা ব্যাংক পিএলসির ক্রেডিট কার্ডে ক্যাশব্যাক, ডিসকাউন্ট, রিওয়ার্ড পয়েন্টস, কম লেনদেন ও বার্ষিক ফি, কন্টাক্টলেস সুবিধা এবং উন্নত সুরক্ষা যেমন ওটিপি ও ফ্রড ডিটেকশন রয়েছে। ব্যবহারবান্ধব মোবাইল অ্যাপ এবং ২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার সেবা গ্রাহকদের নিরাপদ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

দেশে ক্রেডিট কার্ডধারীদের মধ্যে কোন ধরনের লেনদেন প্রবণতা বেশি দেখা যায়?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ক্রেডিট কার্ডধারীরা ফ্যাশন, ইলেকট্রনিকস, গৃহসজ্জা, দৈনন্দিন পণ্য, রেস্টুরেন্ট, ফুড ডেলিভারি, হোটেল ও ভ্রমণ বুকিং এবং ইউটিলিটি বিল পরিশোধে বেশি ব্যবহার করেন। ডিজিটালাইজেশন ও অনলাইন সেবার সহজলভ্যতা এই প্রবণতাগুলোকে ক্রমাগত বাড়াচ্ছে।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে সুদের হার ও ফি-সংক্রান্ত নীতি কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে, এটি কি গ্রাহকবান্ধব?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ব্যাংকগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা বা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী রেট নির্ধারণ করে, তবে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার ২৫ শতাংশের বেশি হতে পারে না। বেশির ভাগ কার্ডে ৪৫ দিন বিনা সুদে কেনাকাটার সুযোগ থাকে। বার্ষিক ফি, লেট পেমেন্ট ফি এবং ক্যাশ উত্তোলন ফি প্রযোজ্য হতে পারে এবং অনেক কার্ডে রিওয়ার্ড পয়েন্ট বা ক্যাশব্যাক সুবিধা থাকে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার ও বিলম্বিত পেমেন্টে ঋণের বোঝা বাড়তে পারে।

গ্রাহককে ব্যাংকের গ্রাহক সেবা বিভাগে অভিযোগ জমা দিতে হবে। অনেক প্রতিষ্ঠান ট্র্যাকিং নম্বর দেয়, যা দিয়ে অভিযোগের অবস্থা ট্র্যাক করা যায়। সাধারণত ৭-১০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং ৩০-৪৫ দিন পর সম্পূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ক্রেডিট কার্ডসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং ব্যাংকগুলোকে ফি, সুদের হার এবং শর্তাবলি সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

ঢাকা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড কতটা নিরাপদ?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: আমাদের ব্যাংক লেনদেনের নিরাপত্তায় পিসিআই-ডিএসএস এবং আইএসও ২৭০০৩২ কমপ্লায়েন্ট। অনলাইন ট্রানজেকশনে ডেটা এনক্রিপশন ও দুই-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহৃত হয়। লেনদেন রিয়েল-টাইমে মনিটর করা হয় এবং গ্রাহকদের নিরাপত্তা টিপস দেওয়া হয়। সন্দেহজনক লেনদেন হলে ২৪/৭ সেবা হটলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন।

যেসব গ্রাহক প্রথমবারের মতো ক্রেডিট কার্ড নিতে চান, তাঁদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: প্রথমবার ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার আগে ক্রেডিট অবস্থা ও আয়প্রবাহ চেক করুন। সঠিক কার্ড নির্বাচন করে সুদ, ফি এবং অফার বুঝে ব্যবহার করুন। ক্রেডিট লিমিট অতিক্রম না করার চেষ্টা করুন, সময়মতো পেমেন্ট করুন এবং অটো পেমেন্ট সেট আপ করুন।

ঢাকা ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবায় ভবিষ্যতে কী ধরনের নতুন উদ্ভাবন বা প্রযুক্তি সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করছে?

শেখ মোহাম্মদ মারুফ: ক্রেডিট কার্ড সুরক্ষা বাড়াতে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন, এআই ও মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে ব্যয় প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে। ঢাকা ব্যাংক তাদের মোবাইল অ্যাপে এআই-ভিত্তিক গ্রাহকসেবা এবং চ্যাটবট সংযুক্ত করতে পারে।

আরও খবর পড়ুন:

আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে, যথাক্রমে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার মা-বাবা। তাঁরা আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমি একটা ছোট বই লিখেছিলাম ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়ে। সেখানে পিতার কথাটাই প্রধানত আছে; কিন্তু এটা

১৬ ডিসেম্বর ২০২১

উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও মানুষ ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, যা অর্থনীতির আধুনিকায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করে না, বরং নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০ মার্চ ২০২৫

সিটি ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে এবং ২০০৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ড ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ-সুবিধা চালু করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে, যা সিটি ব্যাংককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। বর্তম

২০ মার্চ ২০২৫

বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর পর মাস্টারকার্ড এখন কোন অবস্থানে রয়েছে, গ্রাহকের সেবার মান ও নিরাপত্তার ধরন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন

২০ মার্চ ২০২৫ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বিশেষ আয়োজন

বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর পর মাস্টারকার্ড এখন কোন অবস্থানে রয়েছে, গ্রাহকের সেবার মান ও নিরাপত্তার ধরন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সিনিয়র রিপোর্টার জয়নাল আবেদীন খান।

জয়নাল আবেদীন খান, ঢাকা

মাস্টারকার্ডের যাত্রা কীভাবে শুরু হয়েছিল?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: আমরা বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করি, যখন বিশ্বে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছিল। ১৯৯৭ সালে এএনজেড গ্রিনলেজ (পরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড) ব্যাংকের সঙ্গে মিলে দেশে প্রথম ক্রেডিট কার্ড চালু করি, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও ই-কমার্স খাতকে লক্ষ্য রেখে প্রথম অফিস চালু করা হয়। বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-কমার্সের বিকাশের সঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্টের চাহিদা বেড়েছে, যেখানে মাস্টারকার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গ্রাহকসেবার মান নিয়ে কিছু বলুন।

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড সব সময় সর্বোচ্চ মানের গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে, যাতে নিরাপদ ও সহজ লেনদেন সম্ভব হয়। আমাদের উদ্ভাবনী সলিউশন গ্রাহকদের দৈনন্দিন আর্থিক কার্যক্রম সহজ করে, বিশেষ করে কন্টাক্টলেস পেমেন্ট দ্রুত ও নিরাপদ অভিজ্ঞতা দেয়। কোভিড মহামারির সময় এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মাস্টারকার্ড সরাসরি কার্ড ইস্যু না করে, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়।

গ্রাহকের আস্থা অর্জনে কতটা সফল?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: বাংলাদেশে গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে মাস্টারকার্ড আশাতীত সফল হয়েছে, যা প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। কারণ, আমাদের টোকেনাইজেশন প্রযুক্তি কার্ড তথ্য সুরক্ষিত রাখে, আর নানা অফার ও সুবিধা গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে সম্পর্ক মজবুত করে। গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে আমরা নিরন্তর কাজ করছি।

দেশি ও বিদেশি গ্রাহকদের সেবায় কি কোনো পার্থক্য আছে?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী একই মানের সেবা নিশ্চিত করে। তবে অফারগুলো দেশের বাজার ও গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশে আর্থিক নীতিমালা ও বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে সেবাগুলো নির্ধারিত হয়।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাস্টারকার্ডের বিশেষত্ব কী?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রযুক্তির জন্য পরিচিত এবং বাংলাদেশেও গ্রাহকদের সুরক্ষিত লেনদেন নিশ্চিত করছে। আমাদের বিভিন্ন নিরাপত্তা প্রযুক্তি; যেমন চিপ ও পিন প্রযুক্তি, টোকেনাইজেশন, উন্নত এনক্রিপশন ও ‘সিকিউর কোড’ সিস্টেম অনলাইন ফ্রড ও তথ্য চুরির ঝুঁকি কমায়। মাস্টারকার্ড ইএমভি ও পিসিআই ডিএসএস প্রটোকল মেনে চলে, যা গ্লোবাল লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং গ্রাহকদের আস্থা বাড়ায়।

মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রযুক্তির জন্য পরিচিত এবং বাংলাদেশেও গ্রাহকদের সুরক্ষিত লেনদেন নিশ্চিত করছে। আমাদের বিভিন্ন নিরাপত্তা প্রযুক্তি; যেমন চিপ ও পিন প্রযুক্তি, টোকেনাইজেশন, উন্নত এনক্রিপশন ও ‘সিকিউর কোড’ সিস্টেম অনলাইন ফ্রড ও তথ্য চুরির ঝুঁকি কমায়। মাস্টারকার্ড ইএমভি ও পিসিআই ডিএসএস প্রটোকল মেনে চলে, যা গ্লোবাল লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং গ্রাহকদের আস্থা বাড়ায়।

মাস্টারকার্ড ব্যবহারের জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: বাংলাদেশে মাস্টারকার্ডের জনপ্রিয়তা বেড়েছে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রসার, উন্নত নিরাপত্তা, রিওয়ার্ড ও অফার এবং ই-কমার্সের বিকাশের কারণে। নগদ লেনদেনের বদলে ডিজিটাল লেনদেনের প্রবণতা বাড়লেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি, যেখানে আরও সহযোগিতা প্রয়োজন। উন্নত নিরাপত্তা প্রযুক্তি গ্রাহকদের আস্থা বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন রিওয়ার্ড ও ডিসকাউন্ট তাঁদের নিয়মিত লেনদেনে সুবিধা দিচ্ছে। ই-কমার্সের প্রসারও মাস্টারকার্ড ব্যবহারের চাহিদা বাড়ার একটি বড় কারণ, যা অনলাইন কেনাকাটায় নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করে।

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ কী অফার রয়েছে?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড সারা বছর গ্রাহকদের জন্য নানা অফার ও সুবিধা দেয়, যা কেনাকাটা ও লেনদেনকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসসহ বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ ছাড় ও ক্যাশব্যাক অফার থাকে। এবার পবিত্র রমজান ও ঈদ উপলক্ষে ৪০টি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডের ১৭৫টির বেশি আউটলেটে ২৫ শতাংশ ছাড়, ৫০টি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে বোগো অফার, ট্রাভেল প্যাকেজে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় এবং ইলেকট্রনিকসে অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। দেশের ৯০০০+ মার্চেন্ট আউটলেটে বিশেষ পেমেন্ট সুবিধাও মিলছে, যা গ্রাহকদের কেনাকাটার আনন্দ বাড়াবে।

ভবিষ্যতে মাস্টারকার্ডের নতুন কোনো অভিনব সেবা আসছে কি?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড সব সময় নতুন সেবা যোগ করে আসছে, যেমন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট। ভবিষ্যতে আরও উদ্ভাবনী ও গ্রাহককেন্দ্রিক সলিউশন দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যেমন এআই প্রযুক্তি দিয়ে লেনদেনের নিরাপত্তা বাড়ানো ও ফ্রড শনাক্তকরণ। ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট ও রেমিট্যান্স সেবায় স্বচ্ছতা ও দ্রুততা আনা এবং ডিজিটাল ওয়ালেট সলিউশন বাড়ানো লক্ষ্য। এসব উদ্যোগ মাস্টারকার্ডকে বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

আরও খবর পড়ুন:

মাস্টারকার্ডের যাত্রা কীভাবে শুরু হয়েছিল?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: আমরা বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করি, যখন বিশ্বে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছিল। ১৯৯৭ সালে এএনজেড গ্রিনলেজ (পরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড) ব্যাংকের সঙ্গে মিলে দেশে প্রথম ক্রেডিট কার্ড চালু করি, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও ই-কমার্স খাতকে লক্ষ্য রেখে প্রথম অফিস চালু করা হয়। বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-কমার্সের বিকাশের সঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্টের চাহিদা বেড়েছে, যেখানে মাস্টারকার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গ্রাহকসেবার মান নিয়ে কিছু বলুন।

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড সব সময় সর্বোচ্চ মানের গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে, যাতে নিরাপদ ও সহজ লেনদেন সম্ভব হয়। আমাদের উদ্ভাবনী সলিউশন গ্রাহকদের দৈনন্দিন আর্থিক কার্যক্রম সহজ করে, বিশেষ করে কন্টাক্টলেস পেমেন্ট দ্রুত ও নিরাপদ অভিজ্ঞতা দেয়। কোভিড মহামারির সময় এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মাস্টারকার্ড সরাসরি কার্ড ইস্যু না করে, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়।

গ্রাহকের আস্থা অর্জনে কতটা সফল?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: বাংলাদেশে গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে মাস্টারকার্ড আশাতীত সফল হয়েছে, যা প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। কারণ, আমাদের টোকেনাইজেশন প্রযুক্তি কার্ড তথ্য সুরক্ষিত রাখে, আর নানা অফার ও সুবিধা গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে সম্পর্ক মজবুত করে। গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে আমরা নিরন্তর কাজ করছি।

দেশি ও বিদেশি গ্রাহকদের সেবায় কি কোনো পার্থক্য আছে?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী একই মানের সেবা নিশ্চিত করে। তবে অফারগুলো দেশের বাজার ও গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশে আর্থিক নীতিমালা ও বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে সেবাগুলো নির্ধারিত হয়।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাস্টারকার্ডের বিশেষত্ব কী?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রযুক্তির জন্য পরিচিত এবং বাংলাদেশেও গ্রাহকদের সুরক্ষিত লেনদেন নিশ্চিত করছে। আমাদের বিভিন্ন নিরাপত্তা প্রযুক্তি; যেমন চিপ ও পিন প্রযুক্তি, টোকেনাইজেশন, উন্নত এনক্রিপশন ও ‘সিকিউর কোড’ সিস্টেম অনলাইন ফ্রড ও তথ্য চুরির ঝুঁকি কমায়। মাস্টারকার্ড ইএমভি ও পিসিআই ডিএসএস প্রটোকল মেনে চলে, যা গ্লোবাল লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং গ্রাহকদের আস্থা বাড়ায়।

মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রযুক্তির জন্য পরিচিত এবং বাংলাদেশেও গ্রাহকদের সুরক্ষিত লেনদেন নিশ্চিত করছে। আমাদের বিভিন্ন নিরাপত্তা প্রযুক্তি; যেমন চিপ ও পিন প্রযুক্তি, টোকেনাইজেশন, উন্নত এনক্রিপশন ও ‘সিকিউর কোড’ সিস্টেম অনলাইন ফ্রড ও তথ্য চুরির ঝুঁকি কমায়। মাস্টারকার্ড ইএমভি ও পিসিআই ডিএসএস প্রটোকল মেনে চলে, যা গ্লোবাল লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং গ্রাহকদের আস্থা বাড়ায়।

মাস্টারকার্ড ব্যবহারের জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: বাংলাদেশে মাস্টারকার্ডের জনপ্রিয়তা বেড়েছে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রসার, উন্নত নিরাপত্তা, রিওয়ার্ড ও অফার এবং ই-কমার্সের বিকাশের কারণে। নগদ লেনদেনের বদলে ডিজিটাল লেনদেনের প্রবণতা বাড়লেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি, যেখানে আরও সহযোগিতা প্রয়োজন। উন্নত নিরাপত্তা প্রযুক্তি গ্রাহকদের আস্থা বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন রিওয়ার্ড ও ডিসকাউন্ট তাঁদের নিয়মিত লেনদেনে সুবিধা দিচ্ছে। ই-কমার্সের প্রসারও মাস্টারকার্ড ব্যবহারের চাহিদা বাড়ার একটি বড় কারণ, যা অনলাইন কেনাকাটায় নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করে।

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ কী অফার রয়েছে?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড সারা বছর গ্রাহকদের জন্য নানা অফার ও সুবিধা দেয়, যা কেনাকাটা ও লেনদেনকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসসহ বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ ছাড় ও ক্যাশব্যাক অফার থাকে। এবার পবিত্র রমজান ও ঈদ উপলক্ষে ৪০টি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডের ১৭৫টির বেশি আউটলেটে ২৫ শতাংশ ছাড়, ৫০টি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে বোগো অফার, ট্রাভেল প্যাকেজে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় এবং ইলেকট্রনিকসে অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। দেশের ৯০০০+ মার্চেন্ট আউটলেটে বিশেষ পেমেন্ট সুবিধাও মিলছে, যা গ্রাহকদের কেনাকাটার আনন্দ বাড়াবে।

ভবিষ্যতে মাস্টারকার্ডের নতুন কোনো অভিনব সেবা আসছে কি?

সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল: মাস্টারকার্ড সব সময় নতুন সেবা যোগ করে আসছে, যেমন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট। ভবিষ্যতে আরও উদ্ভাবনী ও গ্রাহককেন্দ্রিক সলিউশন দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যেমন এআই প্রযুক্তি দিয়ে লেনদেনের নিরাপত্তা বাড়ানো ও ফ্রড শনাক্তকরণ। ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট ও রেমিট্যান্স সেবায় স্বচ্ছতা ও দ্রুততা আনা এবং ডিজিটাল ওয়ালেট সলিউশন বাড়ানো লক্ষ্য। এসব উদ্যোগ মাস্টারকার্ডকে বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

আরও খবর পড়ুন:

আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে, যথাক্রমে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার মা-বাবা। তাঁরা আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমি একটা ছোট বই লিখেছিলাম ‘আমার পিতার মুখ’ নাম দিয়ে। সেখানে পিতার কথাটাই প্রধানত আছে; কিন্তু এটা

১৬ ডিসেম্বর ২০২১

উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও মানুষ ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, যা অর্থনীতির আধুনিকায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। এটি শুধু সময় সাশ্রয় করে না, বরং নিরাপদ, স্বচ্ছ ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০ মার্চ ২০২৫

সিটি ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে এবং ২০০৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ড ইস্যুয়ার ও অ্যাকুয়ারার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ-সুবিধা চালু করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে, যা সিটি ব্যাংককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। বর্তম

২০ মার্চ ২০২৫

ক্রেডিট কার্ডের জগতে প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি। সেখানে কীভাবে ঢাকা ব্যাংক তার অবস্থান ধরে রেখেছে, ভবিষ্যৎ কী পরিকল্পনা, জানিয়েছেন ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফ। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার...

২০ মার্চ ২০২৫