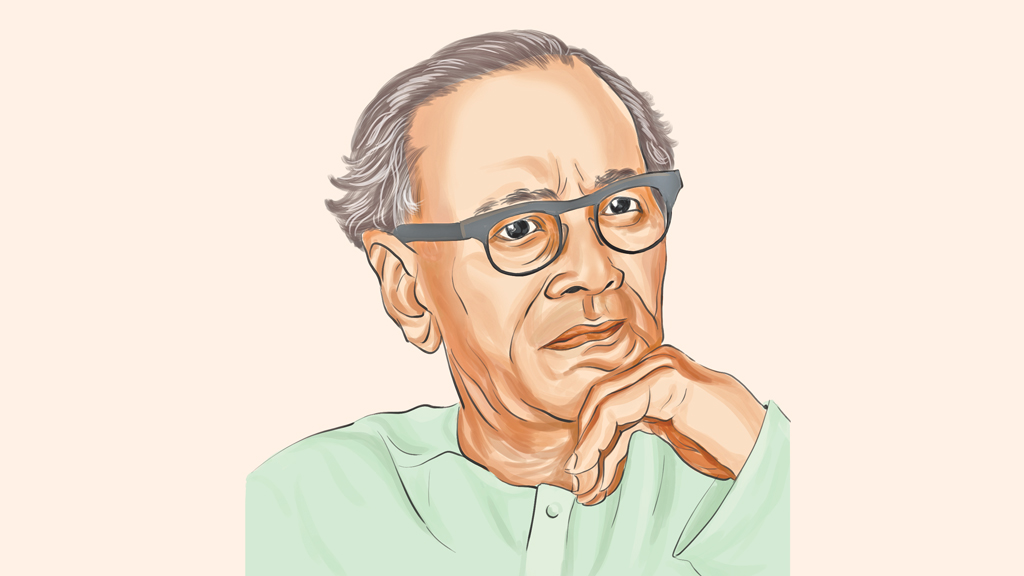

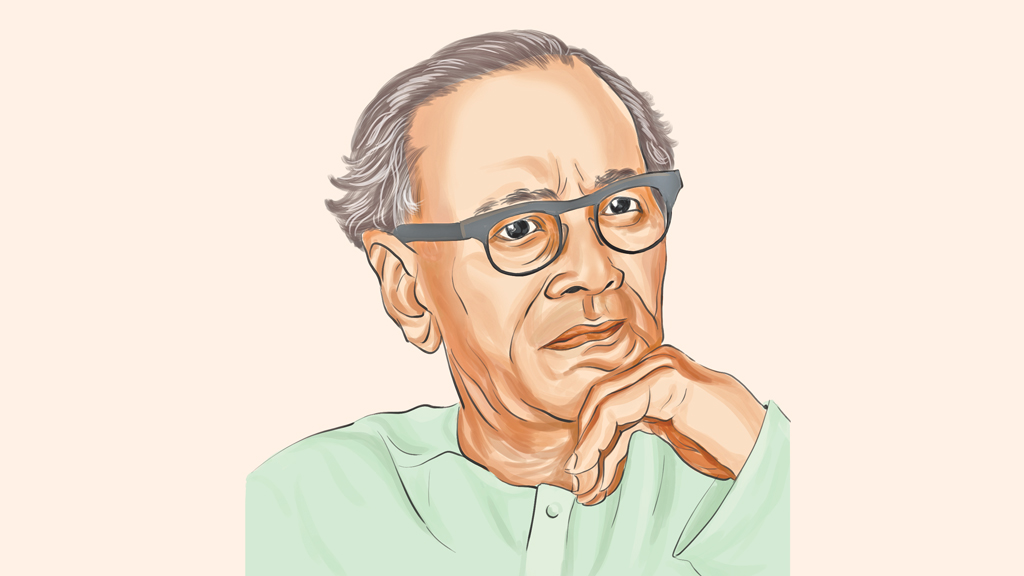

জাকির তালুকদার

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। এ লেখায় তুলে ধরা হলো তাঁর উপন্যাস ‘কবি’ লেখার প্রেক্ষাপট এবং এর পাত্র-পাত্রী নিয়ে অনুসন্ধানী অবলোকন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় উপন্যাস ‘কবি’। খুব উন্নতমানের উপন্যাসও যে পাঠকপ্রিয় হতে পারে, তার উদাহরণ ‘কবি’।

‘কবি’ উপন্যাসের প্রায় সব পাত্র-পাত্রীর বাস্তব অস্তিত্বের কথা তারাশঙ্কর নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য এবং মনোযোগের দাবিদার ‘আমার সাহিত্য-জীবন’ স্মৃতিগ্রন্থে এ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণই পাওয়া যায়। সেখানে তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন যে ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাই চরিত্রটি যার আদলে গড়া, সে তাঁদেরই গ্রামের সতীশ ডোম। পাগলাটে কবিযশঃপ্রার্থী যুবক। কালো আবলুশের মতো গায়ের রং, অল্পস্বল্প পড়তে পারে, পথেঘাটে কবিগান গেয়ে বেড়ায়। পাশের রেলস্টেশনে কুলিগিরি করে। আর লোকের সঙ্গে কথা বলে সাধুভাষায়। মোট বইবার জন্য বেশি মজুরি চাইলে যাত্রী প্রতিবাদ করে। তার উত্তরে সতীশ ডোম সাধুভাষায় নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে এই বলে, ‘প্রভু, একবার গগনের পানে অবলোকন করেন, দেনমণির তেজটা দেখেন! আপনি প্রভু, পাদুকাপদে ছত্রমস্তকে হাঁটবেন, আমাকে মোটমস্তকে শূন্য পদে গমন করতে হবে। দুঃখীর দুঃখটা চিন্তা করে দেখে বাক্য বলুন।’

মানুষকে শ্রোতা হিসেবে না পাওয়ায় জনশূন্য আমবাগানে ঘুরে ঘুরে আমগাছগুলোকে কবিগান শোনাচ্ছে সতীশ, এমন দৃশ্যও দেখেছেন তারাশঙ্কর।

কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই সতীশ নিজেদের পারিবারিক চৌর্যবৃত্তি থেকে দূরে থেকেছে। রেলস্টেশনে কুলিগিরি করেছে। পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যেখানেই কবিগানের আসর বসত, সেখানেই মাথায় চাদর জড়িয়ে সতীশ উপস্থিত। আসরে সে বসত কবিয়ালের দোহারদের পাশে, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে দোয়ারকি করত সুযোগ পেলেই। তারাশঙ্কর তাঁর এলাকার যেকোনো কবিগানেই সতীশের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছেন। সে দোয়ারকি করছে এবং ফাঁক পেলেই মুখ বাড়িয়ে কানে হাত দিয়ে দু-এক কলি গানও গেয়ে ফেলছে। সতীশ জানত যে তারাশঙ্কর নিজেও লেখক। তাই তাঁর সঙ্গে সে কথা বলত বিনম্র শ্রদ্ধায়।

তারাশঙ্করকে দেখলেই হেঁট হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলত, প্রণাম প্রভু!

তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের কিছুটা মনোজ্ঞ বিবরণও উপস্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ‘আমার সাহিত্য-জীবন’ গ্রন্থে। লেখককে বড় আকারে প্রণাম করা মানেই সতীশের মনে মনে ইচ্ছা লেখক তাকে জিজ্ঞেস করুন, ‘কোথা হতে আগমন, কহ কিবা বিবরণ, রসভাণ্ড উপচায় কেন?’

তারাশঙ্কর সচরাচর এমন ধরনের প্রশ্নই করতেন তাকে। না করলে সতীশ নিজেই আগ বাড়িয়ে বলত, ‘কই, কিছু শুধালেন না যে?’‘কী শুধোব?’

‘কোথা থেকে আসছি? কী ব্যাপার? এত খুশি ক্যানে?’

‘সে তো বুঝতে পারছি। মেলায় গিয়েছিলে। খুব কবিগান করেছ।’

তারপরেই সে শুরু করত বিস্তারিত বর্ণনা। পথ চলতে চলতেই এগোত বর্ণনা। কিন্তু সেই বর্ণনা শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা পৌঁছে যেতেন স্টেশনের চায়ের দোকানে। দোকানদারের নাম কোনো দিন শোনা হয়নি তারাশঙ্করের। সবাই বলত বেনে-মামার চায়ের দোকান। সেখানে বসে থাকত বাতে প্রায় পঙ্গু দ্বিজপদ।

লেখকের বাল্যবন্ধু। সেই দ্বিজপদই ‘কবি’ উপন্যাসের বিপ্রপদ। সে সতীশকেও বলত ‘কপিবর’। মাঝে মাঝে ঘুঁটে ছেঁদা করে একফালি দড়ি পরিয়ে সতীশকে

উপহার দিত—নে, মেডেল।

উপন্যাসের রাজার নাম বাস্তবেও রাজা মিয়া। সে ছিল মুসলমান। তবে সে হিন্দি বলত না। ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা নয়। সতীশের সঙ্গে বাস্তবে তার প্রেমও হয়নি। তবে ঠাকুরঝির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। সে ছিল গ্রামান্তরের রুইদাস সম্প্রদায়ের মেয়ে। দুধ বিক্রি করতে আসত। সতীশও তার কাছ থেকে দুধ কিনত প্রতিদিন এক পোয়া করে। মেয়েটি চলাফেরাতেও যেমন ছিল খুব দ্রুত, আবার কথাও বলত দ্রুতলয়ে হড়বড় করে। সে নিজে তার ঠাকুরঝিকে নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। কথায় কথায় ঠাকুরঝির উল্লেখ করত। যেমন—ঠাকুরঝি বকবে জি!...ঠাকুরঝিকে না-শুধিয়ে লারব।... দাঁড়াও বাপু, ঠাকুরঝি আসুক।... ওই ঠাকুরঝি আসছে, লাও বাপু শিগগির দুধ লিয়ে লাও; ঠাকুরঝি বকবে। সেই মেয়ে বারবার ঠাকুরঝির উল্লেখ করত বলেই উপন্যাসে তার আসল নাম ঢেকে গিয়ে সে-ই পরিণত হয়েছে ঠাকুরঝিতে।

এই কয়েকটি চরিত্র নিয়েই প্রথমে ‘কবি’ গল্পটি লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। পরে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে রূপ দেওয়ার সময় যোগ হলো ঝুমুর নাচের দল। এরা পদাবলি জানে, খেউড় জানে। আবার আধুনিক খেমটা-টপ্পাও জানে। মল্লারপুরে ঝুমুরদলের একটা পাড়াই আছে। আজকাল হয়তো লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশি, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনিয়ার দল ছোট-বড়, ভালো-মন্দনির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। ওই ছোট-বড়দের মধ্যে ছোটরা শেষ প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদি রসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্ম বাদ দিয়ে নিছক নাচ-গানের দলের পরিণতিতে পৌঁছাল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়দের গ্রামে ছোটদের ঝুমুর দেখা নিষিদ্ধ ছিল। পরে তারাশঙ্কর ঝুমুরনাচ দেখেছেন। ভদ্রজনের আসরে সেটি আসলে ছিল খেমটা নাচের অনুকরণ। আর যেসব আসরে ভদ্রজনেরা যান না, সেখানে এটি পুরোপুরি অশ্লীল দেহনাচানো উৎসব। আর ঝুমুরদলের আবরণের আড়ালে চলে দেহব্যবসা। ‘কবি’ উপন্যাসের বসন বা বসন্তকে এমন একটি ঝুমুরদলের সঙ্গেই দেখেছিলেন তারাশঙ্কর। দেখেছিলেন মাসিকেও। লেখক মোটামুটি বিস্তারিত জানিয়েছেন বাস্তবের বসনের কথাও।

‘আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে কোনো মেলা-ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। বড়ো বটতলায় ঘর পাতলে। তাদেরই একটি মেয়ের হল কলেরা। এই মেয়েটির নামই বসন। এককালে সুশ্রী ছিল, শীর্ণকায়া, দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ রং, বড়ো বড়ো উগ্রদৃষ্টি দুটি চোখ, মাথায় অপর্যাপ্ত চুল। দেহটা দেখে মনে হয়, কোনো রক্তপায়ী সরীসৃপ নিঃশেষে ওর দেহের শুধু রক্তই নয়—সারাংশও টেনে নিয়েছে। আমি তখন কলেরা-ম্যালেরিয়ায় সেবা করে বেড়াই, আগুন লাগলে বালতি নিয়ে ছুটি, দুর্ভিক্ষে চাল-কাপড় সংগ্রহ করে বিলিয়ে বেড়াই। কলেরার ওষুধ আমার কাছে আছে। ক্যালোমেল ১/৬ গ্রেন আর সোডিবাইকার্ব পাউডার।

কেয়োলিন আছে। রেক্টাল স্যালাইনের গ্লাস ও রবার টিউব রাখি। দিতেও পারি। কিছু প্রতিষেধক রাখি। যাদের হয়নি, ইনজেকশন দিই। কোথাও কারও কলেরা হলে খবর আগেই আসে আমার কাছে। কাজেই খবরটি এল। গেলাম। দলটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সকলে অদূরে বসে আছে, মেয়েটি ছটফট করছে—জল আর জল শব্দ। কাছেই অদূরে বসে আছে মাসি। আর-একটা পুরুষ, যে বসনের ভালোবাসার জন। মদও রয়েছে দেখলাম।

যথাসাধ্য করে এলাম।

এটা সকালবেলার কথা। ওই সময়েই বসনের অস্থিরতা দেখে মাসি বলেছিল, ভগবানকে ডাক্ বউ, ভগবানকে ডাক।

সে বলেছিল, না।

এই সময়টুকুর মধ্যেই এ-কথা, সে-কথার মধ্যে ওই কথাটিও শুনেছিলাম—বসন মলে তার ওয়ারিশ হবে ওই মাসি। বলেছিল, আমার নেকন দেখো না।

বিকেলবেলা ওদের দলের ওই বসনের ভালোবাসার মানুষটি এসে খবর দিলে, একটুকুন ভালো আছে। একবার যদি আসেন।

এ-দিকে, অর্থাৎ রোগী ভালো থাকার সংবাদ এলে উৎসাহ এবং আকর্ষণ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। উৎসাহিত হয়েই গেলাম। তখন দেখলাম, ওরা একটু আশ্রয়স্থল পেয়েছে। স্টেশনের পাশেই সে-সময় আমাদের শম্ভুকাকার এক আশ্রম ছিল। শম্ভুকাকা কানে খাটো, সে-আমলের তান্ত্রিক লোক, কারণ করেন, গাঁজা খান, পৃথিবীর কোনো কিছুকে ভয় করেন না, যত ক্রোধ, তত কোমলতা। তিনিই ওদের অবস্থা দেখে ডেকে ওই ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন—থাক এইখানে।

গিয়ে দেখলাম, মেয়েটি ঘুমুচ্ছে।

যেতেই মাসি তাকে ডাকলে, বসন।

আমি বারণ করবার আগেই সে ডেকেছিল, মেয়েটি

ক্লান্ত চোখ মেলে চাইলে। প্রাণের আবেগে হাত বাড়িয়ে আমার পা খুঁজলে।

আমি বললাম, থাক।

তার ঠোঁট দুটি কাঁপল। বললে, আপনি না থাকলে মরে যেতাম বাবু, এরা হয়তো জ্যান্তেই ফেলে পালাত, আমাকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে দিত।’

সংক্ষেপে এই-ই হলো ‘কবি’ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী এবং তাদের বাস্তব জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র। বাকিটুকু তারাশঙ্করের অপরিমেয় প্রতিভার সৃষ্টি। মূলত তারাশঙ্কর বাস্তবের পাত্র-পাত্রী নিয়েই লিখেছিলেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস ‘কবি’।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। এ লেখায় তুলে ধরা হলো তাঁর উপন্যাস ‘কবি’ লেখার প্রেক্ষাপট এবং এর পাত্র-পাত্রী নিয়ে অনুসন্ধানী অবলোকন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় উপন্যাস ‘কবি’। খুব উন্নতমানের উপন্যাসও যে পাঠকপ্রিয় হতে পারে, তার উদাহরণ ‘কবি’।

‘কবি’ উপন্যাসের প্রায় সব পাত্র-পাত্রীর বাস্তব অস্তিত্বের কথা তারাশঙ্কর নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য এবং মনোযোগের দাবিদার ‘আমার সাহিত্য-জীবন’ স্মৃতিগ্রন্থে এ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণই পাওয়া যায়। সেখানে তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন যে ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাই চরিত্রটি যার আদলে গড়া, সে তাঁদেরই গ্রামের সতীশ ডোম। পাগলাটে কবিযশঃপ্রার্থী যুবক। কালো আবলুশের মতো গায়ের রং, অল্পস্বল্প পড়তে পারে, পথেঘাটে কবিগান গেয়ে বেড়ায়। পাশের রেলস্টেশনে কুলিগিরি করে। আর লোকের সঙ্গে কথা বলে সাধুভাষায়। মোট বইবার জন্য বেশি মজুরি চাইলে যাত্রী প্রতিবাদ করে। তার উত্তরে সতীশ ডোম সাধুভাষায় নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে এই বলে, ‘প্রভু, একবার গগনের পানে অবলোকন করেন, দেনমণির তেজটা দেখেন! আপনি প্রভু, পাদুকাপদে ছত্রমস্তকে হাঁটবেন, আমাকে মোটমস্তকে শূন্য পদে গমন করতে হবে। দুঃখীর দুঃখটা চিন্তা করে দেখে বাক্য বলুন।’

মানুষকে শ্রোতা হিসেবে না পাওয়ায় জনশূন্য আমবাগানে ঘুরে ঘুরে আমগাছগুলোকে কবিগান শোনাচ্ছে সতীশ, এমন দৃশ্যও দেখেছেন তারাশঙ্কর।

কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই সতীশ নিজেদের পারিবারিক চৌর্যবৃত্তি থেকে দূরে থেকেছে। রেলস্টেশনে কুলিগিরি করেছে। পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যেখানেই কবিগানের আসর বসত, সেখানেই মাথায় চাদর জড়িয়ে সতীশ উপস্থিত। আসরে সে বসত কবিয়ালের দোহারদের পাশে, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে দোয়ারকি করত সুযোগ পেলেই। তারাশঙ্কর তাঁর এলাকার যেকোনো কবিগানেই সতীশের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছেন। সে দোয়ারকি করছে এবং ফাঁক পেলেই মুখ বাড়িয়ে কানে হাত দিয়ে দু-এক কলি গানও গেয়ে ফেলছে। সতীশ জানত যে তারাশঙ্কর নিজেও লেখক। তাই তাঁর সঙ্গে সে কথা বলত বিনম্র শ্রদ্ধায়।

তারাশঙ্করকে দেখলেই হেঁট হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলত, প্রণাম প্রভু!

তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের কিছুটা মনোজ্ঞ বিবরণও উপস্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ‘আমার সাহিত্য-জীবন’ গ্রন্থে। লেখককে বড় আকারে প্রণাম করা মানেই সতীশের মনে মনে ইচ্ছা লেখক তাকে জিজ্ঞেস করুন, ‘কোথা হতে আগমন, কহ কিবা বিবরণ, রসভাণ্ড উপচায় কেন?’

তারাশঙ্কর সচরাচর এমন ধরনের প্রশ্নই করতেন তাকে। না করলে সতীশ নিজেই আগ বাড়িয়ে বলত, ‘কই, কিছু শুধালেন না যে?’‘কী শুধোব?’

‘কোথা থেকে আসছি? কী ব্যাপার? এত খুশি ক্যানে?’

‘সে তো বুঝতে পারছি। মেলায় গিয়েছিলে। খুব কবিগান করেছ।’

তারপরেই সে শুরু করত বিস্তারিত বর্ণনা। পথ চলতে চলতেই এগোত বর্ণনা। কিন্তু সেই বর্ণনা শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা পৌঁছে যেতেন স্টেশনের চায়ের দোকানে। দোকানদারের নাম কোনো দিন শোনা হয়নি তারাশঙ্করের। সবাই বলত বেনে-মামার চায়ের দোকান। সেখানে বসে থাকত বাতে প্রায় পঙ্গু দ্বিজপদ।

লেখকের বাল্যবন্ধু। সেই দ্বিজপদই ‘কবি’ উপন্যাসের বিপ্রপদ। সে সতীশকেও বলত ‘কপিবর’। মাঝে মাঝে ঘুঁটে ছেঁদা করে একফালি দড়ি পরিয়ে সতীশকে

উপহার দিত—নে, মেডেল।

উপন্যাসের রাজার নাম বাস্তবেও রাজা মিয়া। সে ছিল মুসলমান। তবে সে হিন্দি বলত না। ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা নয়। সতীশের সঙ্গে বাস্তবে তার প্রেমও হয়নি। তবে ঠাকুরঝির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। সে ছিল গ্রামান্তরের রুইদাস সম্প্রদায়ের মেয়ে। দুধ বিক্রি করতে আসত। সতীশও তার কাছ থেকে দুধ কিনত প্রতিদিন এক পোয়া করে। মেয়েটি চলাফেরাতেও যেমন ছিল খুব দ্রুত, আবার কথাও বলত দ্রুতলয়ে হড়বড় করে। সে নিজে তার ঠাকুরঝিকে নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। কথায় কথায় ঠাকুরঝির উল্লেখ করত। যেমন—ঠাকুরঝি বকবে জি!...ঠাকুরঝিকে না-শুধিয়ে লারব।... দাঁড়াও বাপু, ঠাকুরঝি আসুক।... ওই ঠাকুরঝি আসছে, লাও বাপু শিগগির দুধ লিয়ে লাও; ঠাকুরঝি বকবে। সেই মেয়ে বারবার ঠাকুরঝির উল্লেখ করত বলেই উপন্যাসে তার আসল নাম ঢেকে গিয়ে সে-ই পরিণত হয়েছে ঠাকুরঝিতে।

এই কয়েকটি চরিত্র নিয়েই প্রথমে ‘কবি’ গল্পটি লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। পরে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে রূপ দেওয়ার সময় যোগ হলো ঝুমুর নাচের দল। এরা পদাবলি জানে, খেউড় জানে। আবার আধুনিক খেমটা-টপ্পাও জানে। মল্লারপুরে ঝুমুরদলের একটা পাড়াই আছে। আজকাল হয়তো লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশি, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনিয়ার দল ছোট-বড়, ভালো-মন্দনির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। ওই ছোট-বড়দের মধ্যে ছোটরা শেষ প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদি রসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্ম বাদ দিয়ে নিছক নাচ-গানের দলের পরিণতিতে পৌঁছাল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়দের গ্রামে ছোটদের ঝুমুর দেখা নিষিদ্ধ ছিল। পরে তারাশঙ্কর ঝুমুরনাচ দেখেছেন। ভদ্রজনের আসরে সেটি আসলে ছিল খেমটা নাচের অনুকরণ। আর যেসব আসরে ভদ্রজনেরা যান না, সেখানে এটি পুরোপুরি অশ্লীল দেহনাচানো উৎসব। আর ঝুমুরদলের আবরণের আড়ালে চলে দেহব্যবসা। ‘কবি’ উপন্যাসের বসন বা বসন্তকে এমন একটি ঝুমুরদলের সঙ্গেই দেখেছিলেন তারাশঙ্কর। দেখেছিলেন মাসিকেও। লেখক মোটামুটি বিস্তারিত জানিয়েছেন বাস্তবের বসনের কথাও।

‘আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে কোনো মেলা-ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। বড়ো বটতলায় ঘর পাতলে। তাদেরই একটি মেয়ের হল কলেরা। এই মেয়েটির নামই বসন। এককালে সুশ্রী ছিল, শীর্ণকায়া, দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ রং, বড়ো বড়ো উগ্রদৃষ্টি দুটি চোখ, মাথায় অপর্যাপ্ত চুল। দেহটা দেখে মনে হয়, কোনো রক্তপায়ী সরীসৃপ নিঃশেষে ওর দেহের শুধু রক্তই নয়—সারাংশও টেনে নিয়েছে। আমি তখন কলেরা-ম্যালেরিয়ায় সেবা করে বেড়াই, আগুন লাগলে বালতি নিয়ে ছুটি, দুর্ভিক্ষে চাল-কাপড় সংগ্রহ করে বিলিয়ে বেড়াই। কলেরার ওষুধ আমার কাছে আছে। ক্যালোমেল ১/৬ গ্রেন আর সোডিবাইকার্ব পাউডার।

কেয়োলিন আছে। রেক্টাল স্যালাইনের গ্লাস ও রবার টিউব রাখি। দিতেও পারি। কিছু প্রতিষেধক রাখি। যাদের হয়নি, ইনজেকশন দিই। কোথাও কারও কলেরা হলে খবর আগেই আসে আমার কাছে। কাজেই খবরটি এল। গেলাম। দলটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সকলে অদূরে বসে আছে, মেয়েটি ছটফট করছে—জল আর জল শব্দ। কাছেই অদূরে বসে আছে মাসি। আর-একটা পুরুষ, যে বসনের ভালোবাসার জন। মদও রয়েছে দেখলাম।

যথাসাধ্য করে এলাম।

এটা সকালবেলার কথা। ওই সময়েই বসনের অস্থিরতা দেখে মাসি বলেছিল, ভগবানকে ডাক্ বউ, ভগবানকে ডাক।

সে বলেছিল, না।

এই সময়টুকুর মধ্যেই এ-কথা, সে-কথার মধ্যে ওই কথাটিও শুনেছিলাম—বসন মলে তার ওয়ারিশ হবে ওই মাসি। বলেছিল, আমার নেকন দেখো না।

বিকেলবেলা ওদের দলের ওই বসনের ভালোবাসার মানুষটি এসে খবর দিলে, একটুকুন ভালো আছে। একবার যদি আসেন।

এ-দিকে, অর্থাৎ রোগী ভালো থাকার সংবাদ এলে উৎসাহ এবং আকর্ষণ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। উৎসাহিত হয়েই গেলাম। তখন দেখলাম, ওরা একটু আশ্রয়স্থল পেয়েছে। স্টেশনের পাশেই সে-সময় আমাদের শম্ভুকাকার এক আশ্রম ছিল। শম্ভুকাকা কানে খাটো, সে-আমলের তান্ত্রিক লোক, কারণ করেন, গাঁজা খান, পৃথিবীর কোনো কিছুকে ভয় করেন না, যত ক্রোধ, তত কোমলতা। তিনিই ওদের অবস্থা দেখে ডেকে ওই ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন—থাক এইখানে।

গিয়ে দেখলাম, মেয়েটি ঘুমুচ্ছে।

যেতেই মাসি তাকে ডাকলে, বসন।

আমি বারণ করবার আগেই সে ডেকেছিল, মেয়েটি

ক্লান্ত চোখ মেলে চাইলে। প্রাণের আবেগে হাত বাড়িয়ে আমার পা খুঁজলে।

আমি বললাম, থাক।

তার ঠোঁট দুটি কাঁপল। বললে, আপনি না থাকলে মরে যেতাম বাবু, এরা হয়তো জ্যান্তেই ফেলে পালাত, আমাকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে দিত।’

সংক্ষেপে এই-ই হলো ‘কবি’ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী এবং তাদের বাস্তব জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র। বাকিটুকু তারাশঙ্করের অপরিমেয় প্রতিভার সৃষ্টি। মূলত তারাশঙ্কর বাস্তবের পাত্র-পাত্রী নিয়েই লিখেছিলেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস ‘কবি’।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

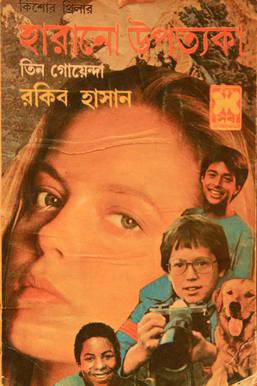

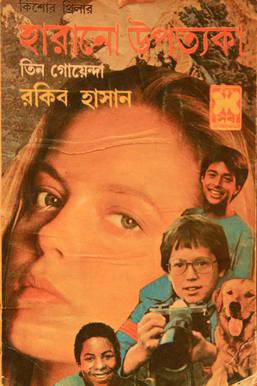

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

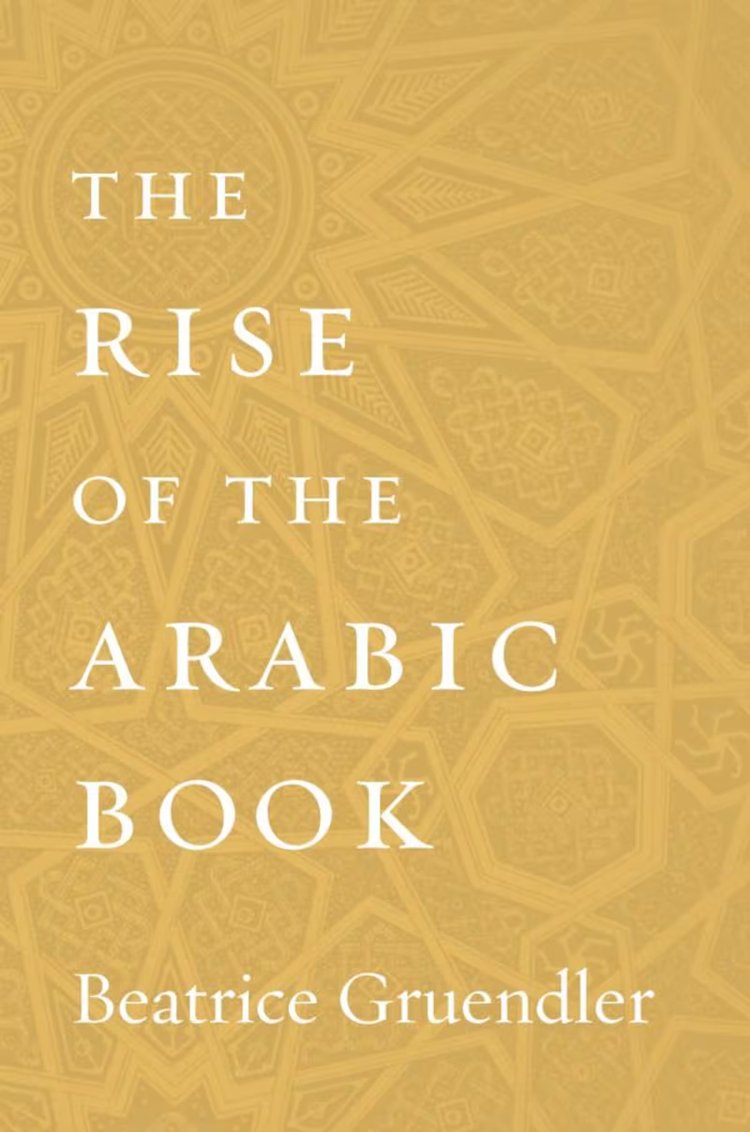

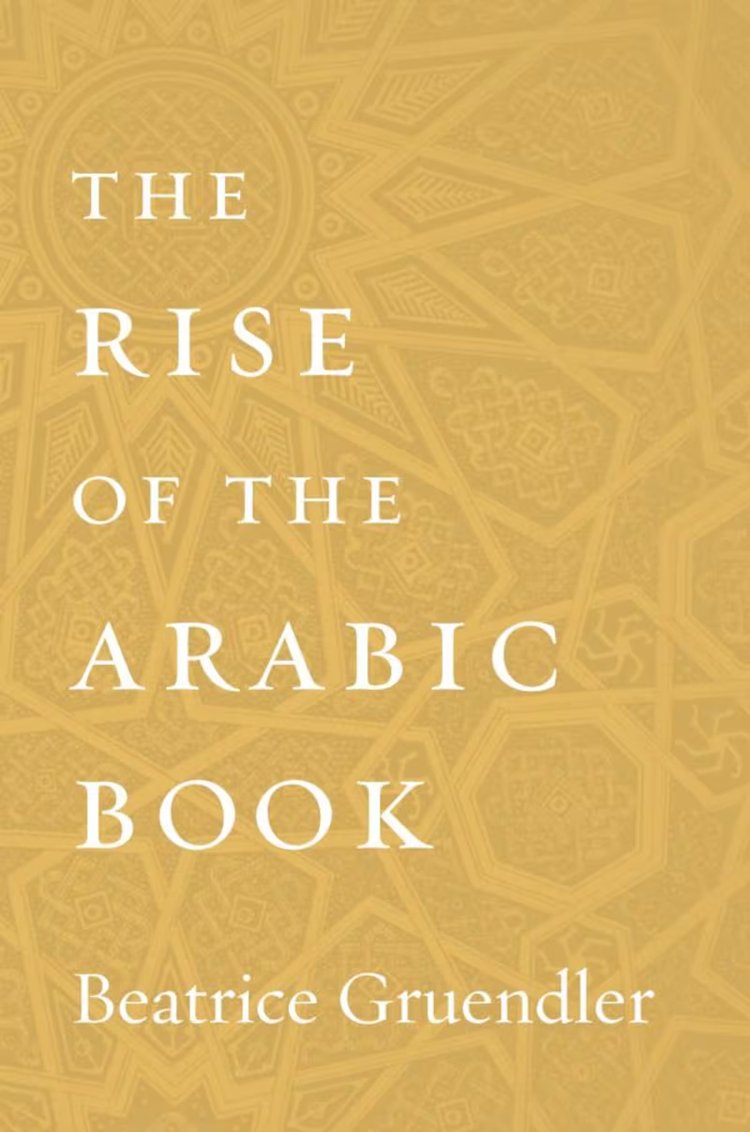

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। এ লেখায় তুলে ধরা হলো তাঁর উপন্যাস ‘কবি’ লেখার প্রেক্ষাপট এবং এর পাত্র-পাত্রী নিয়ে অনুসন্ধানী অবলোকন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। এ লেখায় তুলে ধরা হলো তাঁর উপন্যাস ‘কবি’ লেখার প্রেক্ষাপট এবং এর পাত্র-পাত্রী নিয়ে অনুসন্ধানী অবলোকন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। এ লেখায় তুলে ধরা হলো তাঁর উপন্যাস ‘কবি’ লেখার প্রেক্ষাপট এবং এর পাত্র-পাত্রী নিয়ে অনুসন্ধানী অবলোকন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। এ লেখায় তুলে ধরা হলো তাঁর উপন্যাস ‘কবি’ লেখার প্রেক্ষাপট এবং এর পাত্র-পাত্রী নিয়ে অনুসন্ধানী অবলোকন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৬ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৭ দিন আগে