৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিএমএল-এন দলটির জয়ের এমন পূর্বাভাস মূলত দেশটির প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের কারণে। আরও খোলাসা করে বললে সেনাবাহিনীর সমর্থনের কারণে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন—সেই সিদ্ধান্ত সাধারণত দেশটির সেনাবাহিনীই নিয়ে থাকে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক নিবন্ধে বিষয়টিকে বলা হয়েছে এভাবে—পাকিস্তানে একজন প্রধানমন্ত্রী সাধারণত বাছাইকৃত হন, নির্বাচিত হন না। এটা এমন এক গোপন বিষয়, যা সবাই জানে। সেনাবাহিনীই ইমরান খানকে গত নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল।

তবে ইমরান খানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই সেনাবাহিনী। ফলস্বরূপ, নির্বাচন সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনটি সাজার মুখোমুখি হয়েছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না নির্বাচনেও। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফকে (পিটিআই) ‘ব্যাট’ প্রতীক থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে আপাতদৃষ্টে ৭১ বছর বয়সী ইমরান খানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে একসময় অসম্ভব অবস্থান থেকেও ম্যাচ জেতানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। আর পাকিস্তান এমন এক দেশ, যেখানে ডজন ডজন রাজনীতিবিদকে কারাদণ্ডিত হতে দেখা যায়, আবার তাঁদের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব রায় উল্টে যেতেও দেখা যায়।

এ অবস্থায় ‘বন্দী নম্বর-৮০৪’ বা ইমরান খান কি পারবেন কোনো অসম্ভব ক্রিকেট ম্যাচের মতো আসন্ন নির্বাচনে তাঁর দলকে জয়ী করতে? সেই চেষ্টা কিন্তু তিনি এখনো করে যাচ্ছেন!

পাকিস্তানের চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষকেরা মত দিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে ইমরান ও তাঁর দল পিটিআই এখনো হাল ছাড়েনি। পিএমএল-এন, পিপিপি যেখানে প্রকাশ্যে জনসমাবেশ, নির্বাচনী শোভাযাত্রা ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে; সেখানে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া ইমরানের লাখ লাখ সমর্থক ভিড় করছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সহজ কথায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ইমরান খানের দল পিটিআই তার লাখ লাখ সমর্থককে একত্র করতে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করছে।

এ ক্ষেত্রে পিটিআই-এর একটি কৌশল হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভয়েস জেনারেশন। দলটি কারাগার থেকে আইনজীবীদের পাচার করা ইমরানের দিক-নির্দেশনা থেকে ভাষণ তৈরি করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। পরে এসব ভাষণ বিভিন্ন জনসভায় বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। অনলাইনেও এসব ভাষণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা যায়, জেলে থেকেও ইমরান খানের কাছ থেকে এখনো অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা পাচ্ছে তাঁর সমর্থকেরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেরও সদ্ব্যবহার করছে পিটিআই। জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটকে ইমরান খানের এক কোটির বেশি ফলোয়ার আছে। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ছোট ছোট ভিডিও ও বক্তব্য প্রচার করে সমর্থকদের উজ্জীবিত রাখছে দলটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে তরুণ ও শহুরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মূলত এই ভোটাররাই ইমরান খান তথা তাঁর দল পিটিআই-এর মূল ভিত্তি।

রাওয়ালপিন্ডির গ্যারিসন শহরে নতুন ভোটার হয়েছেন ১৮ বছর বয়সী ইমরান আজিজ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে আজিজ বলেন, ‘তারা যা খুশি নিষিদ্ধ করতে পারে। নিষিদ্ধ করতে পারে ইউটিউব কিংবা টিকটককে। তবে আমাদের ভোট ইমরান খানের জন্য।’

উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নতুন প্রার্থীদের ওপর নির্ভর করছে পিটিআই, যাদের অনেকে অনভিজ্ঞ বা অপরিচিত। দলটির প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন-পীড়নের ফলে নিরাপদ প্রার্থী বাছাই করতে হয়েছে। আর পছন্দমতো ‘ব্যাট’ প্রতীক না পাওয়ায় বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হচ্ছে দলটির প্রার্থীদের। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে পিটিআইয়ের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রেহেনা দার নামে ৭০ বছর বয়সী এক নারী। নির্বাচনে তাঁর প্রতীক হিসেবে রয়েছে একটি শিশুর খাট।

নির্বাচন সামনে রেখে ইমরান খানসহ শীর্ষ নেতাদের সাজাই শুধু নয়, নির্বাচনী প্রচারেও অনেক বাধা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে পিটিআই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পোস্টার ও ব্যানারের সেন্সরশিপ, ঠিকমতো মিডিয়া কভারেজ না পাওয়া, আর শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রভাব তো রয়েছেই। মূলত সেনাবাহিনীই দেশটির গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই দলটিকে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টিসহ (পিপিপি) আরও বেশ কয়েকটি ছোট দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

একসময় পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করা ভারতীয় হাইকমিশনার টিসিএ রাঘবন পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক কলামে লিখেছেন, ইমরান খানের ক্যারিশমাটিক আবেদন এবং তিনি যে সুপ্ত সামরিক বিরোধী মনোভাবকে সংগঠিত করেছেন, তাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। নির্বাচন এখনো একটি আশ্চর্যজনক ফল দিতে পারে।

তবে ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টার থিঙ্কট্যাঙ্কের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, পাকিস্তানের মতো দেশে এআই ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল প্রচারাভিযানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, দেশটির জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়।

আবার বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করেন, পিটিআইয়ের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হলে তাঁরা দলের সঙ্গে থাকতে বাধ্য নন এবং তাঁরা অন্য দলগুলোতে ভিড়ে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। বিশেষ করে, ইমরান খান যখন জেলে, তখন তাঁদের এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে। নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য কোনো দলকে প্রয়োজনীয় সংসদীয় আসনের জন্য পিটিআইয়ের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিএমএল-এন দলটির জয়ের এমন পূর্বাভাস মূলত দেশটির প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের কারণে। আরও খোলাসা করে বললে সেনাবাহিনীর সমর্থনের কারণে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন—সেই সিদ্ধান্ত সাধারণত দেশটির সেনাবাহিনীই নিয়ে থাকে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক নিবন্ধে বিষয়টিকে বলা হয়েছে এভাবে—পাকিস্তানে একজন প্রধানমন্ত্রী সাধারণত বাছাইকৃত হন, নির্বাচিত হন না। এটা এমন এক গোপন বিষয়, যা সবাই জানে। সেনাবাহিনীই ইমরান খানকে গত নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল।

তবে ইমরান খানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই সেনাবাহিনী। ফলস্বরূপ, নির্বাচন সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনটি সাজার মুখোমুখি হয়েছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না নির্বাচনেও। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফকে (পিটিআই) ‘ব্যাট’ প্রতীক থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে আপাতদৃষ্টে ৭১ বছর বয়সী ইমরান খানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে একসময় অসম্ভব অবস্থান থেকেও ম্যাচ জেতানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। আর পাকিস্তান এমন এক দেশ, যেখানে ডজন ডজন রাজনীতিবিদকে কারাদণ্ডিত হতে দেখা যায়, আবার তাঁদের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব রায় উল্টে যেতেও দেখা যায়।

এ অবস্থায় ‘বন্দী নম্বর-৮০৪’ বা ইমরান খান কি পারবেন কোনো অসম্ভব ক্রিকেট ম্যাচের মতো আসন্ন নির্বাচনে তাঁর দলকে জয়ী করতে? সেই চেষ্টা কিন্তু তিনি এখনো করে যাচ্ছেন!

পাকিস্তানের চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষকেরা মত দিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে ইমরান ও তাঁর দল পিটিআই এখনো হাল ছাড়েনি। পিএমএল-এন, পিপিপি যেখানে প্রকাশ্যে জনসমাবেশ, নির্বাচনী শোভাযাত্রা ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে; সেখানে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া ইমরানের লাখ লাখ সমর্থক ভিড় করছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সহজ কথায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ইমরান খানের দল পিটিআই তার লাখ লাখ সমর্থককে একত্র করতে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করছে।

এ ক্ষেত্রে পিটিআই-এর একটি কৌশল হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভয়েস জেনারেশন। দলটি কারাগার থেকে আইনজীবীদের পাচার করা ইমরানের দিক-নির্দেশনা থেকে ভাষণ তৈরি করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। পরে এসব ভাষণ বিভিন্ন জনসভায় বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। অনলাইনেও এসব ভাষণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা যায়, জেলে থেকেও ইমরান খানের কাছ থেকে এখনো অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা পাচ্ছে তাঁর সমর্থকেরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেরও সদ্ব্যবহার করছে পিটিআই। জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটকে ইমরান খানের এক কোটির বেশি ফলোয়ার আছে। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ছোট ছোট ভিডিও ও বক্তব্য প্রচার করে সমর্থকদের উজ্জীবিত রাখছে দলটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে তরুণ ও শহুরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মূলত এই ভোটাররাই ইমরান খান তথা তাঁর দল পিটিআই-এর মূল ভিত্তি।

রাওয়ালপিন্ডির গ্যারিসন শহরে নতুন ভোটার হয়েছেন ১৮ বছর বয়সী ইমরান আজিজ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে আজিজ বলেন, ‘তারা যা খুশি নিষিদ্ধ করতে পারে। নিষিদ্ধ করতে পারে ইউটিউব কিংবা টিকটককে। তবে আমাদের ভোট ইমরান খানের জন্য।’

উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নতুন প্রার্থীদের ওপর নির্ভর করছে পিটিআই, যাদের অনেকে অনভিজ্ঞ বা অপরিচিত। দলটির প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন-পীড়নের ফলে নিরাপদ প্রার্থী বাছাই করতে হয়েছে। আর পছন্দমতো ‘ব্যাট’ প্রতীক না পাওয়ায় বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হচ্ছে দলটির প্রার্থীদের। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে পিটিআইয়ের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রেহেনা দার নামে ৭০ বছর বয়সী এক নারী। নির্বাচনে তাঁর প্রতীক হিসেবে রয়েছে একটি শিশুর খাট।

নির্বাচন সামনে রেখে ইমরান খানসহ শীর্ষ নেতাদের সাজাই শুধু নয়, নির্বাচনী প্রচারেও অনেক বাধা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে পিটিআই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পোস্টার ও ব্যানারের সেন্সরশিপ, ঠিকমতো মিডিয়া কভারেজ না পাওয়া, আর শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রভাব তো রয়েছেই। মূলত সেনাবাহিনীই দেশটির গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই দলটিকে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টিসহ (পিপিপি) আরও বেশ কয়েকটি ছোট দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

একসময় পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করা ভারতীয় হাইকমিশনার টিসিএ রাঘবন পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক কলামে লিখেছেন, ইমরান খানের ক্যারিশমাটিক আবেদন এবং তিনি যে সুপ্ত সামরিক বিরোধী মনোভাবকে সংগঠিত করেছেন, তাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। নির্বাচন এখনো একটি আশ্চর্যজনক ফল দিতে পারে।

তবে ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টার থিঙ্কট্যাঙ্কের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, পাকিস্তানের মতো দেশে এআই ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল প্রচারাভিযানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, দেশটির জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়।

আবার বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করেন, পিটিআইয়ের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হলে তাঁরা দলের সঙ্গে থাকতে বাধ্য নন এবং তাঁরা অন্য দলগুলোতে ভিড়ে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। বিশেষ করে, ইমরান খান যখন জেলে, তখন তাঁদের এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে। নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য কোনো দলকে প্রয়োজনীয় সংসদীয় আসনের জন্য পিটিআইয়ের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিএমএল-এন দলটির জয়ের এমন পূর্বাভাস মূলত দেশটির প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের কারণে। আরও খোলাসা করে বললে সেনাবাহিনীর সমর্থনের কারণে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন—সেই সিদ্ধান্ত সাধারণত দেশটির সেনাবাহিনীই নিয়ে থাকে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক নিবন্ধে বিষয়টিকে বলা হয়েছে এভাবে—পাকিস্তানে একজন প্রধানমন্ত্রী সাধারণত বাছাইকৃত হন, নির্বাচিত হন না। এটা এমন এক গোপন বিষয়, যা সবাই জানে। সেনাবাহিনীই ইমরান খানকে গত নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল।

তবে ইমরান খানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই সেনাবাহিনী। ফলস্বরূপ, নির্বাচন সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনটি সাজার মুখোমুখি হয়েছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না নির্বাচনেও। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফকে (পিটিআই) ‘ব্যাট’ প্রতীক থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে আপাতদৃষ্টে ৭১ বছর বয়সী ইমরান খানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে একসময় অসম্ভব অবস্থান থেকেও ম্যাচ জেতানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। আর পাকিস্তান এমন এক দেশ, যেখানে ডজন ডজন রাজনীতিবিদকে কারাদণ্ডিত হতে দেখা যায়, আবার তাঁদের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব রায় উল্টে যেতেও দেখা যায়।

এ অবস্থায় ‘বন্দী নম্বর-৮০৪’ বা ইমরান খান কি পারবেন কোনো অসম্ভব ক্রিকেট ম্যাচের মতো আসন্ন নির্বাচনে তাঁর দলকে জয়ী করতে? সেই চেষ্টা কিন্তু তিনি এখনো করে যাচ্ছেন!

পাকিস্তানের চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষকেরা মত দিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে ইমরান ও তাঁর দল পিটিআই এখনো হাল ছাড়েনি। পিএমএল-এন, পিপিপি যেখানে প্রকাশ্যে জনসমাবেশ, নির্বাচনী শোভাযাত্রা ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে; সেখানে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া ইমরানের লাখ লাখ সমর্থক ভিড় করছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সহজ কথায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ইমরান খানের দল পিটিআই তার লাখ লাখ সমর্থককে একত্র করতে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করছে।

এ ক্ষেত্রে পিটিআই-এর একটি কৌশল হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভয়েস জেনারেশন। দলটি কারাগার থেকে আইনজীবীদের পাচার করা ইমরানের দিক-নির্দেশনা থেকে ভাষণ তৈরি করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। পরে এসব ভাষণ বিভিন্ন জনসভায় বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। অনলাইনেও এসব ভাষণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা যায়, জেলে থেকেও ইমরান খানের কাছ থেকে এখনো অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা পাচ্ছে তাঁর সমর্থকেরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেরও সদ্ব্যবহার করছে পিটিআই। জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটকে ইমরান খানের এক কোটির বেশি ফলোয়ার আছে। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ছোট ছোট ভিডিও ও বক্তব্য প্রচার করে সমর্থকদের উজ্জীবিত রাখছে দলটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে তরুণ ও শহুরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মূলত এই ভোটাররাই ইমরান খান তথা তাঁর দল পিটিআই-এর মূল ভিত্তি।

রাওয়ালপিন্ডির গ্যারিসন শহরে নতুন ভোটার হয়েছেন ১৮ বছর বয়সী ইমরান আজিজ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে আজিজ বলেন, ‘তারা যা খুশি নিষিদ্ধ করতে পারে। নিষিদ্ধ করতে পারে ইউটিউব কিংবা টিকটককে। তবে আমাদের ভোট ইমরান খানের জন্য।’

উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নতুন প্রার্থীদের ওপর নির্ভর করছে পিটিআই, যাদের অনেকে অনভিজ্ঞ বা অপরিচিত। দলটির প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন-পীড়নের ফলে নিরাপদ প্রার্থী বাছাই করতে হয়েছে। আর পছন্দমতো ‘ব্যাট’ প্রতীক না পাওয়ায় বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হচ্ছে দলটির প্রার্থীদের। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে পিটিআইয়ের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রেহেনা দার নামে ৭০ বছর বয়সী এক নারী। নির্বাচনে তাঁর প্রতীক হিসেবে রয়েছে একটি শিশুর খাট।

নির্বাচন সামনে রেখে ইমরান খানসহ শীর্ষ নেতাদের সাজাই শুধু নয়, নির্বাচনী প্রচারেও অনেক বাধা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে পিটিআই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পোস্টার ও ব্যানারের সেন্সরশিপ, ঠিকমতো মিডিয়া কভারেজ না পাওয়া, আর শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রভাব তো রয়েছেই। মূলত সেনাবাহিনীই দেশটির গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই দলটিকে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টিসহ (পিপিপি) আরও বেশ কয়েকটি ছোট দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

একসময় পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করা ভারতীয় হাইকমিশনার টিসিএ রাঘবন পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক কলামে লিখেছেন, ইমরান খানের ক্যারিশমাটিক আবেদন এবং তিনি যে সুপ্ত সামরিক বিরোধী মনোভাবকে সংগঠিত করেছেন, তাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। নির্বাচন এখনো একটি আশ্চর্যজনক ফল দিতে পারে।

তবে ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টার থিঙ্কট্যাঙ্কের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, পাকিস্তানের মতো দেশে এআই ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল প্রচারাভিযানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, দেশটির জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়।

আবার বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করেন, পিটিআইয়ের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হলে তাঁরা দলের সঙ্গে থাকতে বাধ্য নন এবং তাঁরা অন্য দলগুলোতে ভিড়ে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। বিশেষ করে, ইমরান খান যখন জেলে, তখন তাঁদের এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে। নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য কোনো দলকে প্রয়োজনীয় সংসদীয় আসনের জন্য পিটিআইয়ের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিএমএল-এন দলটির জয়ের এমন পূর্বাভাস মূলত দেশটির প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের কারণে। আরও খোলাসা করে বললে সেনাবাহিনীর সমর্থনের কারণে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন—সেই সিদ্ধান্ত সাধারণত দেশটির সেনাবাহিনীই নিয়ে থাকে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক নিবন্ধে বিষয়টিকে বলা হয়েছে এভাবে—পাকিস্তানে একজন প্রধানমন্ত্রী সাধারণত বাছাইকৃত হন, নির্বাচিত হন না। এটা এমন এক গোপন বিষয়, যা সবাই জানে। সেনাবাহিনীই ইমরান খানকে গত নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল।

তবে ইমরান খানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই সেনাবাহিনী। ফলস্বরূপ, নির্বাচন সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনটি সাজার মুখোমুখি হয়েছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না নির্বাচনেও। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফকে (পিটিআই) ‘ব্যাট’ প্রতীক থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে আপাতদৃষ্টে ৭১ বছর বয়সী ইমরান খানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে একসময় অসম্ভব অবস্থান থেকেও ম্যাচ জেতানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। আর পাকিস্তান এমন এক দেশ, যেখানে ডজন ডজন রাজনীতিবিদকে কারাদণ্ডিত হতে দেখা যায়, আবার তাঁদের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব রায় উল্টে যেতেও দেখা যায়।

এ অবস্থায় ‘বন্দী নম্বর-৮০৪’ বা ইমরান খান কি পারবেন কোনো অসম্ভব ক্রিকেট ম্যাচের মতো আসন্ন নির্বাচনে তাঁর দলকে জয়ী করতে? সেই চেষ্টা কিন্তু তিনি এখনো করে যাচ্ছেন!

পাকিস্তানের চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষকেরা মত দিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে ইমরান ও তাঁর দল পিটিআই এখনো হাল ছাড়েনি। পিএমএল-এন, পিপিপি যেখানে প্রকাশ্যে জনসমাবেশ, নির্বাচনী শোভাযাত্রা ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে; সেখানে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া ইমরানের লাখ লাখ সমর্থক ভিড় করছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সহজ কথায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ইমরান খানের দল পিটিআই তার লাখ লাখ সমর্থককে একত্র করতে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করছে।

এ ক্ষেত্রে পিটিআই-এর একটি কৌশল হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভয়েস জেনারেশন। দলটি কারাগার থেকে আইনজীবীদের পাচার করা ইমরানের দিক-নির্দেশনা থেকে ভাষণ তৈরি করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। পরে এসব ভাষণ বিভিন্ন জনসভায় বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। অনলাইনেও এসব ভাষণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা যায়, জেলে থেকেও ইমরান খানের কাছ থেকে এখনো অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা পাচ্ছে তাঁর সমর্থকেরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেরও সদ্ব্যবহার করছে পিটিআই। জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটকে ইমরান খানের এক কোটির বেশি ফলোয়ার আছে। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ছোট ছোট ভিডিও ও বক্তব্য প্রচার করে সমর্থকদের উজ্জীবিত রাখছে দলটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে তরুণ ও শহুরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মূলত এই ভোটাররাই ইমরান খান তথা তাঁর দল পিটিআই-এর মূল ভিত্তি।

রাওয়ালপিন্ডির গ্যারিসন শহরে নতুন ভোটার হয়েছেন ১৮ বছর বয়সী ইমরান আজিজ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে আজিজ বলেন, ‘তারা যা খুশি নিষিদ্ধ করতে পারে। নিষিদ্ধ করতে পারে ইউটিউব কিংবা টিকটককে। তবে আমাদের ভোট ইমরান খানের জন্য।’

উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নতুন প্রার্থীদের ওপর নির্ভর করছে পিটিআই, যাদের অনেকে অনভিজ্ঞ বা অপরিচিত। দলটির প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন-পীড়নের ফলে নিরাপদ প্রার্থী বাছাই করতে হয়েছে। আর পছন্দমতো ‘ব্যাট’ প্রতীক না পাওয়ায় বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হচ্ছে দলটির প্রার্থীদের। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে পিটিআইয়ের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রেহেনা দার নামে ৭০ বছর বয়সী এক নারী। নির্বাচনে তাঁর প্রতীক হিসেবে রয়েছে একটি শিশুর খাট।

নির্বাচন সামনে রেখে ইমরান খানসহ শীর্ষ নেতাদের সাজাই শুধু নয়, নির্বাচনী প্রচারেও অনেক বাধা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে পিটিআই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পোস্টার ও ব্যানারের সেন্সরশিপ, ঠিকমতো মিডিয়া কভারেজ না পাওয়া, আর শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রভাব তো রয়েছেই। মূলত সেনাবাহিনীই দেশটির গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই দলটিকে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টিসহ (পিপিপি) আরও বেশ কয়েকটি ছোট দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

একসময় পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করা ভারতীয় হাইকমিশনার টিসিএ রাঘবন পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক কলামে লিখেছেন, ইমরান খানের ক্যারিশমাটিক আবেদন এবং তিনি যে সুপ্ত সামরিক বিরোধী মনোভাবকে সংগঠিত করেছেন, তাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। নির্বাচন এখনো একটি আশ্চর্যজনক ফল দিতে পারে।

তবে ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টার থিঙ্কট্যাঙ্কের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, পাকিস্তানের মতো দেশে এআই ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল প্রচারাভিযানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, দেশটির জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়।

আবার বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করেন, পিটিআইয়ের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হলে তাঁরা দলের সঙ্গে থাকতে বাধ্য নন এবং তাঁরা অন্য দলগুলোতে ভিড়ে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। বিশেষ করে, ইমরান খান যখন জেলে, তখন তাঁদের এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে। নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য কোনো দলকে প্রয়োজনীয় সংসদীয় আসনের জন্য পিটিআইয়ের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

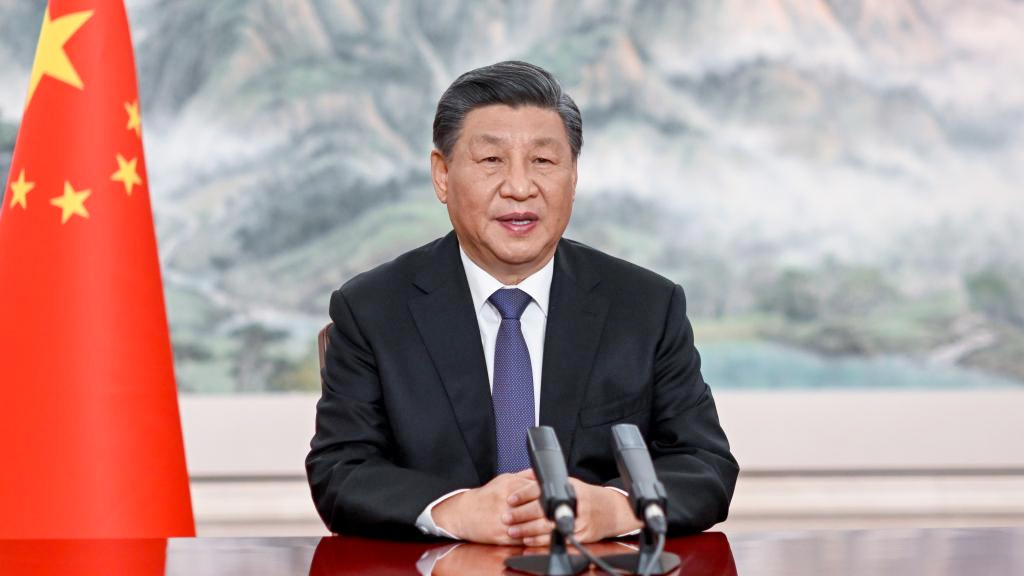

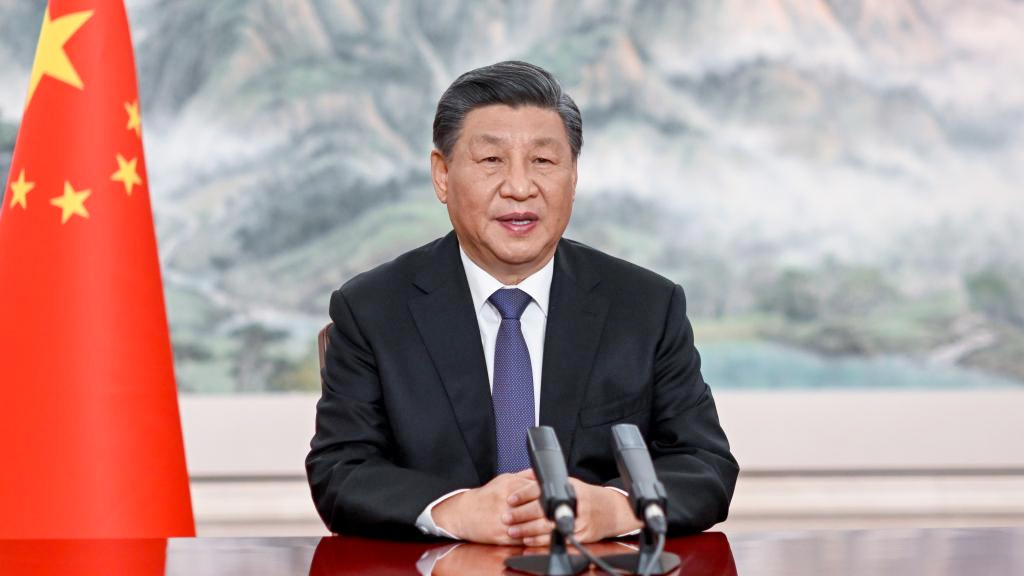

বেইজিংয়ে এ সপ্তাহে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তাল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশটির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচির বাইরে রয়েছে এমন দুটি প্রশ্ন, যা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে...

২ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের তিন মহাদেশে এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলা চলছে। এ খেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাতে রেখেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী কার্ড। তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থেকেও খেলার মধ্যে টিকে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং চাইছেন পুরো বাজি জিততে।

১ দিন আগে

গাজায় স্থল অভিযানের শুরু থেকে ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা ‘চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবিরাম বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময়ও একই অবস্থান ছিল নেতানিয়াহুর সরকারের। এমনকি গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

১ দিন আগে

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী..

২ দিন আগেদ্য নিউইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

বেইজিংয়ে এ সপ্তাহে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তাল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশটির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচির বাইরে রয়েছে এমন দুটি প্রশ্ন, যা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে, অথচ কেউ উচ্চারণ করতেও সাহস পাচ্ছে না। প্রশ্নটি হলো, সি চিন পিং আর কত দিন ক্ষমতায় থাকবেন? আর তিনি না থাকলে চীনকে নেতৃত্ব দেবেন কে?

টানা ১৩ বছর ধরে চীনের ক্ষমতা সি চিন পিংয়ের হাতে। এই সময়ে তিনি এমন এক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা মাও সে-তুংয়ের পর আর কেউ পারেননি। এখনো তাঁর পদত্যাগের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁর এই ক্ষমতা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয়, তবে তা রাজনৈতিক অস্থিরতার বীজ বপন করতে পারে। কারণ, সির হাতে এখনো কোনো উত্তরসূরি নেই, এমনকি নেই কাউকে মনোনীত করার স্পষ্ট সময়সূচিও।

প্রতিটি বছর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সির অনুপস্থিতিতে চীনের ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও গভীর হচ্ছে। যদি তাঁর শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে নেতৃত্বে শূন্যতা দেখা দেয়, তবে নতুন নেতা কি সির কঠোর নীতিতেই অবিচল থাকবেন, নাকি কিছুটা নমনীয় পথে হাঁটবেন; এই প্রশ্ন এখনই ভাবাচ্ছে চীনের নীতিনির্ধারকদের।

সি চিন পিং আসলে সেই পরিচিত দোটানার মুখে; যা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা অনেক কর্তৃত্ববাদী নেতার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। উত্তরসূরি মনোনয়ন মানে এক প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাকেন্দ্র তৈরি করা, যা নিজের প্রভাব দুর্বল করতে পারে। আবার উত্তরসূরি নির্ধারণে বিলম্ব করলে তার উত্তরাধিকার ও দলীয় ঐক্য দুটিই বিপদের মুখে পড়তে পারে। সির বয়স এখন ৭২, অর্থাৎ সম্ভাব্য উত্তরসূরি খুঁজতে হলে তাকাতে হবে আরও তরুণ প্রজন্মের দিকে; যাদের এখনো নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং সির আস্থা অর্জন করতে হবে।

যদি শেষ পর্যন্ত সি কোনো উত্তরসূরি বেছে নেন, তবে একটি বিষয় প্রায় নিশ্চিত। আর তা হলো তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। কারণ, সি একাধিকবার বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল কারণ ছিল ‘ভুল উত্তরসূরি বাছাই’। তাঁর মতে, সংস্কারপন্থী মিখাইল গর্বাচেভকে মনোনয়ন দিয়েই সোভিয়েত নেতৃত্ব নিজের অস্তিত্ব ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল।

গত শুক্রবারও সেই বার্তাই যেন নতুন করে উচ্চারণ করলেন সি, যখন চীনের সেনাবাহিনী ৯ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়। স্পষ্টত এটি ছিল আনুগত্যহীনতার প্রতি সির ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের চায়না অ্যানালাইসিস সেন্টারের ফেলো নিল থমাস বলেন, ‘সি নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার নির্ধারণের গুরুত্ব জানেন, কিন্তু তিনিও বোঝেন যে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ইঙ্গিত দিলেই নিজের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁকে ঘিরে এখনকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটগুলো হয়তো এতটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে যে উত্তরসূরি নির্ধারণের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।’

চীনে সি চিন পিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা খুবই স্পর্শকাতর এবং সেন্সরশিপের আওতাভুক্ত। শুধু হাতে গোনা কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা হয়তো জানেন, তিনি নিজে এই বিষয়ে কী ভাবছেন।

কিন্তু বিদেশি কূটনীতিক, বিশ্লেষক ও বিনিয়োগকারীরা এখন চেয়ে আছেন বেইজিংয়ের চলমান চার দিনের এই বৈঠকের দিকে। উল্লেখ্য, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এই অধিবেশন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে, যেখানে শত শত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন।

বৈঠকটি সাধারণত বেইজিংয়ে জিংসি হোটেলে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। এবারও সেখানে আগামী পাঁচ বছরের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের আশা করা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নত উৎপাদনে বৈশ্বিক নেতৃত্ব অর্জনকে সি চিন পিং তাঁর প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতিকে পরাস্ত করার বিষয়ে সি ও তাঁর সহযোগীরা এখনো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।

গত মাসে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির ওপর পার্লামেন্ট সদস্যদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ‘পরাশক্তিগুলোর মধ্যে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল বিষয় হলো সামগ্রিক সক্ষমতার প্রতিযোগিতা। শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামগ্রিক জাতীয় শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করেই আমরা কৌশলগত সুবিধা অর্জন করতে পারি।’

তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, এই সপ্তাহের বৈঠকটি হতে পারত চীনের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বের ইঙ্গিত পাওয়ার একটি সুযোগ; যদি সি তরুণ কর্মকর্তাদের মধ্যে কাউকে আরও দৃশ্যমান ভূমিকায় আনতে চাইতেন। তবে বেশির ভাগ বিশ্লেষকের ধারণা, তিনি এখনই কোনো বড় পদক্ষেপ নেবেন না। অন্তত ২০২৭ সালে তাঁর সম্ভাব্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী মেয়াদ শুরু হওয়ার আগে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

সি চিন পিং ভালোভাবেই জানেন, নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ, এই অভিজ্ঞতা তাঁর পারিবারিক ইতিহাসেই আছে। তাঁর বাবা, একসময়কার জ্যেষ্ঠ নেতা, মাও সে-তুংয়ের হাতে অপসারিত হয়েছিলেন। আর ১৯৮৯ সালের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের সময় স্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবে সি প্রত্যক্ষ করেছেন, কীভাবে শীর্ষ পর্যায়ের মতবিরোধ দেশকে অস্থিরতার দিকে টেনে নিয়েছিল। সেই সময় দেং সিয়াওপিং দল থেকে সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াংকে সরিয়ে দিয়ে নতুন উত্তরসূরি হিসেবে জিয়াং জেমিনকে বেছে নেন।

চায়না স্ট্র্যাটেজিস গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার কে. জনসন বলেন, ‘চীনের রাজবংশীয় ইতিহাস আর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান-পতনের পাঠে যিনি এতটা নিমগ্ন, তাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সি জানেন, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা নিয়ে ভাবা তাঁর জন্য অপরিহার্য।’

তবে আপাতত সি চিন পিং নিজেই বিশ্বাস করেন, চীনের উত্থান অব্যাহত রাখতে হলে নেতৃত্ব তাঁর হাতে থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি। তিনি আগের নেতা হু জিনতাওয়ের স্বেচ্ছা অবসরের নজির ভেঙে দিয়েছেন। বরং ২০১৮ সালে তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট পদে দুই মেয়াদের সীমা বাতিল করেছেন। ফলে এখন তিনি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত রাষ্ট্র, দল ও সেনাবাহিনীর শীর্ষে থাকতে পারেন।

কিন্তু সি যত বছর ক্ষমতায় থাকবেন, ততই এমন একজন উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়বে, যিনি একই সঙ্গে কয়েক দশক ধরে শাসন করার মতো যথেষ্ট তরুণ হবেন এবং সির ছায়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মতো পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ।

সি তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়োগ দিয়েছেন পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেন্দ্র; সাত সদস্যবিশিষ্ট পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁদের সবার বয়স এখন ৬০-এর ওপরে, ফলে তাঁরা নিজেরাই উত্তরসূরি হওয়ার পথে বার্ধক্যে পড়েছেন। সি নিজে ২০০৭ সালে ৫৪ বছর বয়সে এই কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন, যা তাঁকে পরবর্তী নেতা হওয়ার অন্যতম প্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি সান ডিয়েগোর অধ্যাপক ও চীনের অভিজাত রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ ভিক্টর সি বলেন, ‘এমনকি ২০২৭ সালের পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা কর্মকর্তারাও সির উত্তরসূরি হওয়ার জন্য বয়সে অনেকটাই এগিয়ে। অর্থাৎ, সির পরবর্তী উত্তরসূরি হওয়ার মতো তরুণ নন।’

ভিক্টর সির মতে, যদি সি আরও একটি মেয়াদ বা তারও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকেন, তবে পরবর্তী নেতা হতে পারেন ১৯৭০-এর দশকে জন্ম নেওয়া কেউ; যিনি এখন প্রাদেশিক প্রশাসনে বা কোনো কেন্দ্রীয় দপ্তরে কাজ করছেন। তাইওয়ানের ন্যাশনাল চেংচি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও কমিউনিস্ট পার্টি-বিশ্লেষক ওয়াং হসিন-হসিয়েন বলেন, ‘পার্টি ইতিমধ্যে এমন কিছু তরুণ কর্মকর্তাকে উন্নীত করছে, যাদের সঙ্গে এই প্রোফাইল মেলে।’

তবে সি তরুণ কর্মকর্তাদের নিয়েও সতর্ক। তিনি বারবার বলেছেন, কর্মকর্তাদের সামান্য দুর্বলতাও সংকটের মুহূর্তে ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘একটি বাঁধে ছোট ফাটলই শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ ধস নামাতে পারে।’

অধ্যাপক ওয়াং বলেন, ‘সি অন্যদের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাসী, বিশেষ করে যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। বয়স যত বাড়ছে, সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ততই কমে আসছে। আর বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।’

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী বছরগুলোতে পার্টির শীর্ষ পর্যায় আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। কারণ সি সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের পরীক্ষা করবেন, আবার অনেককে বাদও দেবেন। আর এর ফাঁকে তাঁর আশপাশের কর্মকর্তারা নিজেদের প্রভাব ও টিকে থাকার জন্য আরও তীব্র প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন।

অধ্যাপক ভিক্টর সি বলেন, ‘এই পরিস্থিতি উত্তরসূরি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও খণ্ডিত করে তুলবে। কারণ সি একক কাউকে মনোনীত করতে পারবেন না। বরং একদল সম্ভাব্য উত্তরসূরিকে বেছে নিতে হবে, আর সেটি মানেই তাঁদের মধ্যে নিচু মানের ক্ষমতার লড়াই অনিবার্য।’

বেইজিংয়ে এ সপ্তাহে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তাল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশটির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচির বাইরে রয়েছে এমন দুটি প্রশ্ন, যা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে, অথচ কেউ উচ্চারণ করতেও সাহস পাচ্ছে না। প্রশ্নটি হলো, সি চিন পিং আর কত দিন ক্ষমতায় থাকবেন? আর তিনি না থাকলে চীনকে নেতৃত্ব দেবেন কে?

টানা ১৩ বছর ধরে চীনের ক্ষমতা সি চিন পিংয়ের হাতে। এই সময়ে তিনি এমন এক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা মাও সে-তুংয়ের পর আর কেউ পারেননি। এখনো তাঁর পদত্যাগের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁর এই ক্ষমতা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয়, তবে তা রাজনৈতিক অস্থিরতার বীজ বপন করতে পারে। কারণ, সির হাতে এখনো কোনো উত্তরসূরি নেই, এমনকি নেই কাউকে মনোনীত করার স্পষ্ট সময়সূচিও।

প্রতিটি বছর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সির অনুপস্থিতিতে চীনের ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও গভীর হচ্ছে। যদি তাঁর শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে নেতৃত্বে শূন্যতা দেখা দেয়, তবে নতুন নেতা কি সির কঠোর নীতিতেই অবিচল থাকবেন, নাকি কিছুটা নমনীয় পথে হাঁটবেন; এই প্রশ্ন এখনই ভাবাচ্ছে চীনের নীতিনির্ধারকদের।

সি চিন পিং আসলে সেই পরিচিত দোটানার মুখে; যা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা অনেক কর্তৃত্ববাদী নেতার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। উত্তরসূরি মনোনয়ন মানে এক প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাকেন্দ্র তৈরি করা, যা নিজের প্রভাব দুর্বল করতে পারে। আবার উত্তরসূরি নির্ধারণে বিলম্ব করলে তার উত্তরাধিকার ও দলীয় ঐক্য দুটিই বিপদের মুখে পড়তে পারে। সির বয়স এখন ৭২, অর্থাৎ সম্ভাব্য উত্তরসূরি খুঁজতে হলে তাকাতে হবে আরও তরুণ প্রজন্মের দিকে; যাদের এখনো নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং সির আস্থা অর্জন করতে হবে।

যদি শেষ পর্যন্ত সি কোনো উত্তরসূরি বেছে নেন, তবে একটি বিষয় প্রায় নিশ্চিত। আর তা হলো তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। কারণ, সি একাধিকবার বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল কারণ ছিল ‘ভুল উত্তরসূরি বাছাই’। তাঁর মতে, সংস্কারপন্থী মিখাইল গর্বাচেভকে মনোনয়ন দিয়েই সোভিয়েত নেতৃত্ব নিজের অস্তিত্ব ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল।

গত শুক্রবারও সেই বার্তাই যেন নতুন করে উচ্চারণ করলেন সি, যখন চীনের সেনাবাহিনী ৯ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়। স্পষ্টত এটি ছিল আনুগত্যহীনতার প্রতি সির ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের চায়না অ্যানালাইসিস সেন্টারের ফেলো নিল থমাস বলেন, ‘সি নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার নির্ধারণের গুরুত্ব জানেন, কিন্তু তিনিও বোঝেন যে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ইঙ্গিত দিলেই নিজের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁকে ঘিরে এখনকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটগুলো হয়তো এতটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে যে উত্তরসূরি নির্ধারণের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।’

চীনে সি চিন পিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা খুবই স্পর্শকাতর এবং সেন্সরশিপের আওতাভুক্ত। শুধু হাতে গোনা কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা হয়তো জানেন, তিনি নিজে এই বিষয়ে কী ভাবছেন।

কিন্তু বিদেশি কূটনীতিক, বিশ্লেষক ও বিনিয়োগকারীরা এখন চেয়ে আছেন বেইজিংয়ের চলমান চার দিনের এই বৈঠকের দিকে। উল্লেখ্য, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এই অধিবেশন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে, যেখানে শত শত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন।

বৈঠকটি সাধারণত বেইজিংয়ে জিংসি হোটেলে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। এবারও সেখানে আগামী পাঁচ বছরের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের আশা করা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নত উৎপাদনে বৈশ্বিক নেতৃত্ব অর্জনকে সি চিন পিং তাঁর প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতিকে পরাস্ত করার বিষয়ে সি ও তাঁর সহযোগীরা এখনো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।

গত মাসে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির ওপর পার্লামেন্ট সদস্যদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ‘পরাশক্তিগুলোর মধ্যে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল বিষয় হলো সামগ্রিক সক্ষমতার প্রতিযোগিতা। শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামগ্রিক জাতীয় শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করেই আমরা কৌশলগত সুবিধা অর্জন করতে পারি।’

তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, এই সপ্তাহের বৈঠকটি হতে পারত চীনের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বের ইঙ্গিত পাওয়ার একটি সুযোগ; যদি সি তরুণ কর্মকর্তাদের মধ্যে কাউকে আরও দৃশ্যমান ভূমিকায় আনতে চাইতেন। তবে বেশির ভাগ বিশ্লেষকের ধারণা, তিনি এখনই কোনো বড় পদক্ষেপ নেবেন না। অন্তত ২০২৭ সালে তাঁর সম্ভাব্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী মেয়াদ শুরু হওয়ার আগে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

সি চিন পিং ভালোভাবেই জানেন, নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ, এই অভিজ্ঞতা তাঁর পারিবারিক ইতিহাসেই আছে। তাঁর বাবা, একসময়কার জ্যেষ্ঠ নেতা, মাও সে-তুংয়ের হাতে অপসারিত হয়েছিলেন। আর ১৯৮৯ সালের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের সময় স্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবে সি প্রত্যক্ষ করেছেন, কীভাবে শীর্ষ পর্যায়ের মতবিরোধ দেশকে অস্থিরতার দিকে টেনে নিয়েছিল। সেই সময় দেং সিয়াওপিং দল থেকে সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াংকে সরিয়ে দিয়ে নতুন উত্তরসূরি হিসেবে জিয়াং জেমিনকে বেছে নেন।

চায়না স্ট্র্যাটেজিস গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার কে. জনসন বলেন, ‘চীনের রাজবংশীয় ইতিহাস আর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান-পতনের পাঠে যিনি এতটা নিমগ্ন, তাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সি জানেন, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা নিয়ে ভাবা তাঁর জন্য অপরিহার্য।’

তবে আপাতত সি চিন পিং নিজেই বিশ্বাস করেন, চীনের উত্থান অব্যাহত রাখতে হলে নেতৃত্ব তাঁর হাতে থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি। তিনি আগের নেতা হু জিনতাওয়ের স্বেচ্ছা অবসরের নজির ভেঙে দিয়েছেন। বরং ২০১৮ সালে তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট পদে দুই মেয়াদের সীমা বাতিল করেছেন। ফলে এখন তিনি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত রাষ্ট্র, দল ও সেনাবাহিনীর শীর্ষে থাকতে পারেন।

কিন্তু সি যত বছর ক্ষমতায় থাকবেন, ততই এমন একজন উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়বে, যিনি একই সঙ্গে কয়েক দশক ধরে শাসন করার মতো যথেষ্ট তরুণ হবেন এবং সির ছায়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মতো পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ।

সি তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়োগ দিয়েছেন পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেন্দ্র; সাত সদস্যবিশিষ্ট পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁদের সবার বয়স এখন ৬০-এর ওপরে, ফলে তাঁরা নিজেরাই উত্তরসূরি হওয়ার পথে বার্ধক্যে পড়েছেন। সি নিজে ২০০৭ সালে ৫৪ বছর বয়সে এই কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন, যা তাঁকে পরবর্তী নেতা হওয়ার অন্যতম প্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি সান ডিয়েগোর অধ্যাপক ও চীনের অভিজাত রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ ভিক্টর সি বলেন, ‘এমনকি ২০২৭ সালের পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা কর্মকর্তারাও সির উত্তরসূরি হওয়ার জন্য বয়সে অনেকটাই এগিয়ে। অর্থাৎ, সির পরবর্তী উত্তরসূরি হওয়ার মতো তরুণ নন।’

ভিক্টর সির মতে, যদি সি আরও একটি মেয়াদ বা তারও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকেন, তবে পরবর্তী নেতা হতে পারেন ১৯৭০-এর দশকে জন্ম নেওয়া কেউ; যিনি এখন প্রাদেশিক প্রশাসনে বা কোনো কেন্দ্রীয় দপ্তরে কাজ করছেন। তাইওয়ানের ন্যাশনাল চেংচি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও কমিউনিস্ট পার্টি-বিশ্লেষক ওয়াং হসিন-হসিয়েন বলেন, ‘পার্টি ইতিমধ্যে এমন কিছু তরুণ কর্মকর্তাকে উন্নীত করছে, যাদের সঙ্গে এই প্রোফাইল মেলে।’

তবে সি তরুণ কর্মকর্তাদের নিয়েও সতর্ক। তিনি বারবার বলেছেন, কর্মকর্তাদের সামান্য দুর্বলতাও সংকটের মুহূর্তে ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘একটি বাঁধে ছোট ফাটলই শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ ধস নামাতে পারে।’

অধ্যাপক ওয়াং বলেন, ‘সি অন্যদের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাসী, বিশেষ করে যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। বয়স যত বাড়ছে, সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ততই কমে আসছে। আর বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।’

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী বছরগুলোতে পার্টির শীর্ষ পর্যায় আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। কারণ সি সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের পরীক্ষা করবেন, আবার অনেককে বাদও দেবেন। আর এর ফাঁকে তাঁর আশপাশের কর্মকর্তারা নিজেদের প্রভাব ও টিকে থাকার জন্য আরও তীব্র প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন।

অধ্যাপক ভিক্টর সি বলেন, ‘এই পরিস্থিতি উত্তরসূরি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও খণ্ডিত করে তুলবে। কারণ সি একক কাউকে মনোনীত করতে পারবেন না। বরং একদল সম্ভাব্য উত্তরসূরিকে বেছে নিতে হবে, আর সেটি মানেই তাঁদের মধ্যে নিচু মানের ক্ষমতার লড়াই অনিবার্য।’

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিশ্বের তিন মহাদেশে এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলা চলছে। এ খেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাতে রেখেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী কার্ড। তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থেকেও খেলার মধ্যে টিকে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং চাইছেন পুরো বাজি জিততে।

১ দিন আগে

গাজায় স্থল অভিযানের শুরু থেকে ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা ‘চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবিরাম বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময়ও একই অবস্থান ছিল নেতানিয়াহুর সরকারের। এমনকি গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

১ দিন আগে

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী..

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বিশ্বের তিন মহাদেশে এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলা চলছে। এ খেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাতে রেখেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী কার্ড। তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থেকেও খেলার মধ্যে টিকে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং চাইছেন পুরো বাজি জিততে। আর রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছেন সবার চালচলন।

এ খেলার মূল বাজি রুশ অপরিশোধিত তেল। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ তেল যাচ্ছে ভারত ও চীনে। ট্রাম্প এখন সেটা বন্ধ করতে চান এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে ওয়াশিংটনের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান।

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের পরে থেকে তেলের বাজারে ভারত মস্কোর অন্যতম বড় ক্রেতায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো এড়িয়ে গেলেও ভারত সস্তা দামে রুশ তেল কিনছে—যা ঘরোয়া জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখতে ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন এ নিয়ে মাঝেমধ্যে সমালোচনা করলেও বৈশ্বিক জ্বালানি স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে ট্রাম্প প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে বেশ নড়েচড়ে বসেছে। রুশ তেল কেনার অপরাধে তারা ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বেশ উত্তেজনাও চলছে। অনেকে বলছেন, এতে ট্রাম্প-মোদির বন্ধুত্ব হয়তো শেষ হয়ে গেছে।

অবশ্য ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত আর রুশ তেল কিনবে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—ট্রাম্প কি ‘ব্লাফ’ দিচ্ছেন, না সত্যিই মোদির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন যে, ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করবে? ট্রাম্প দাবি করেছেন, ‘ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে, এটার জন্য আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু মোদি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা আর রুশ তেল কিনবেন না। এটা বড় পদক্ষেপ। এখন আমরা চীনকেও একই কাজ করাতে যাচ্ছি।’

তবে প্রশ্ন দুটি থেকেই যায়—প্রথমত, মোদি কি সত্যিই এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? দ্বিতীয়ত, বিশ্বের সবচেয়ে বড় রুশ তেল আমদানিকারক চীন কি যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলবে?

চীন প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ব্যারেল তেল আমদানি করে, যার বড় অংশই আসে রাশিয়া থেকে। ২০২৩ সালে রাশিয়া সৌদি আরবকে ছাড়িয়ে চীনের সবচেয়ে বড় জ্বালানি সরবরাহকারী হয়। এটিই প্রমাণ করে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা মস্কো-বেইজিং সম্পর্ককে আরও শক্ত করেছে। চীন ট্রাম্পের বক্তব্যকে ‘একতরফা ও অর্থনৈতিক জবরদস্তি’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে পাল্টাব্যবস্থার হুমকি দিয়েছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা সতর্ক। দিল্লি জানিয়েছে, রুশ তেল আমদানি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও দামের ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ট্রাম্প ও মোদির মধ্যে সত্যিই ফোনালাপ হয়েছিল কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখা ও সরবরাহ নিশ্চিত করাই আমাদের নীতির মূল লক্ষ্য। এ জন্য আমরা উৎস বৈচিত্র্য বজায় রেখে বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী তেল আমদানি করি।’

এই অস্পষ্ট মন্তব্যের পর অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—ফোনালাপ আদৌ হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে মোদি সত্যিই কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কি না।

মস্কো অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারত তাদের জ্বালানি নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। রুশ সরকার বলেছে, ‘ভারতের অর্থনীতির জন্য রুশ তেল অপরিহার্য। আমরা ভারত সরকারের নীতিকে সম্মান করি এবং তেল ও গ্যাস খাতে সহযোগিতা চালিয়ে যাব।’

উল্লেখ্য, একসময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নিজেরাই চেয়েছিল ভারত রুশ তেল কিনুক, যাতে বৈশ্বিক তেলের দাম বেড়ে না যায়। ভারতে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা রুশ তেল কেনা নিষিদ্ধ করিনি, বরং মূল্যসীমা নির্ধারণে ভারতকে সহায়তা করতে বলেছিলাম। ভারত ঠিক তা-ই করেছে। এখন এই প্রশাসন বলছে, ভারত নাকি রাশিয়ার যুদ্ধ যন্ত্রে অর্থ জোগাচ্ছে। এটা একধরনের নীতিগত দ্বিচারিতা।’

পশ্চিমা বাজার হারানোর ক্ষতি পোষাতে রাশিয়া ইতিমধ্যে এশীয় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেছে। ভারত ও চীন এখন রাশিয়ার জন্য প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। একই সঙ্গে ইউরোপও রাশিয়া থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কিনছে।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বহু পুরোনো। সেই স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মস্কো ছিল ভারতের কূটনৈতিক ও সামরিক মিত্র। এখনো প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, পারমাণবিক প্রকল্প, জ্বালানি বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগ—সব ক্ষেত্রে এ সম্পর্ক অটুট।

এ দীর্ঘ সম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও ভারত সহজে রুশ তেল থেকে সরে আসবে না। তবে দিল্লির জন্য ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত বাণিজ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। অনেকের মতে, ওয়াশিংটন হয়তো কৃষিপণ্য ও শুল্কে ছাড় দিয়ে ভারতকে রুশ তেল আমদানি কমানোর প্রস্তাব দেবে।

তবে বর্তমানে ভারতের রুশ তেল আমদানি কমার কোনো ইঙ্গিত নেই। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত দৈনিক ১৬ লাখ ব্যারেল তেল কিনেছে, যা অক্টোবরে বেড়ে ১৮ লাখ ব্যারেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব তেল পরিবহন হচ্ছে পশ্চিমাদের নজরদারির বাইরে থাকা ‘শ্যাডো ফ্লিট’ বা তেলবাহী গোপন জাহাজের মাধ্যমে।

বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন, ভারত হঠাৎ রুশ তেল কেনা কমালে বিশ্ববাজারে সরবরাহ ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, দাম পড়ে যেতে পারে এবং রাশিয়া আরও বেশি চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

২০২২ সালে যখন রাশিয়ার কারণে বিশ্বে তেলের দাম বেড়ে যায়, তখন বাইডেন প্রশাসন ভারতকে ছাড় দিয়েছিল, যেন বিশ্বে ঘাটতি না হয়। সে সময় ক্রুড অয়েলের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি ৮০–৯০ ডলার। এখন তা নেমে এসেছে প্রায় ৬১ ডলারে, যা মার্কিন শেল তেল উৎপাদকদের জন্য উদ্বেগের কারণ।

ট্রাম্প হয়তো ভাবছেন, ভারত ও চীনকে রুশ তেল কেনা কমাতে বাধ্য করলে সরবরাহ কমে যাবে, ফলে দাম কিছুটা বাড়বে। কিন্তু তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে, এতে যেন তাঁর নিজ দেশের ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

তবে এই ‘গেম’ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কারণ, বেশি চাপ দিলে দাম উল্টো বেড়ে যেতে পারে আর কম চাপ দিলে রাশিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন চালিয়ে যাবে। যেকোনো ভুল হিসাব মার্কিন কৌশলকে দুর্বল করতে পারে বা মস্কোর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। তাই এ মুহূর্তে ট্রাম্পের বাজি সফল হবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। আর মোদির জন্য এটি নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের খেলা। তবে ভারসাম্য রক্ষা করা এত সহজ নয়। রাশিয়া থেকে সরে আসা মানে পুরোনো জোট দুর্বল করা; আবার যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করা মানে নতুন বাণিজ্য সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলা। তাই অর্থনৈতিক বাস্তবতা, ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব ও অনিশ্চিত মার্কিন রাজনীতির দাবার বোর্ডে মোদিকে একসঙ্গে চাল দিতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া থেকে অনূদিত

বিশ্বের তিন মহাদেশে এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলা চলছে। এ খেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাতে রেখেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী কার্ড। তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থেকেও খেলার মধ্যে টিকে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং চাইছেন পুরো বাজি জিততে। আর রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছেন সবার চালচলন।

এ খেলার মূল বাজি রুশ অপরিশোধিত তেল। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ তেল যাচ্ছে ভারত ও চীনে। ট্রাম্প এখন সেটা বন্ধ করতে চান এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে ওয়াশিংটনের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান।

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের পরে থেকে তেলের বাজারে ভারত মস্কোর অন্যতম বড় ক্রেতায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো এড়িয়ে গেলেও ভারত সস্তা দামে রুশ তেল কিনছে—যা ঘরোয়া জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখতে ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন এ নিয়ে মাঝেমধ্যে সমালোচনা করলেও বৈশ্বিক জ্বালানি স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে ট্রাম্প প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে বেশ নড়েচড়ে বসেছে। রুশ তেল কেনার অপরাধে তারা ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বেশ উত্তেজনাও চলছে। অনেকে বলছেন, এতে ট্রাম্প-মোদির বন্ধুত্ব হয়তো শেষ হয়ে গেছে।

অবশ্য ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত আর রুশ তেল কিনবে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—ট্রাম্প কি ‘ব্লাফ’ দিচ্ছেন, না সত্যিই মোদির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন যে, ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করবে? ট্রাম্প দাবি করেছেন, ‘ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে, এটার জন্য আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু মোদি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা আর রুশ তেল কিনবেন না। এটা বড় পদক্ষেপ। এখন আমরা চীনকেও একই কাজ করাতে যাচ্ছি।’

তবে প্রশ্ন দুটি থেকেই যায়—প্রথমত, মোদি কি সত্যিই এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? দ্বিতীয়ত, বিশ্বের সবচেয়ে বড় রুশ তেল আমদানিকারক চীন কি যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলবে?

চীন প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ব্যারেল তেল আমদানি করে, যার বড় অংশই আসে রাশিয়া থেকে। ২০২৩ সালে রাশিয়া সৌদি আরবকে ছাড়িয়ে চীনের সবচেয়ে বড় জ্বালানি সরবরাহকারী হয়। এটিই প্রমাণ করে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা মস্কো-বেইজিং সম্পর্ককে আরও শক্ত করেছে। চীন ট্রাম্পের বক্তব্যকে ‘একতরফা ও অর্থনৈতিক জবরদস্তি’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে পাল্টাব্যবস্থার হুমকি দিয়েছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা সতর্ক। দিল্লি জানিয়েছে, রুশ তেল আমদানি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও দামের ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ট্রাম্প ও মোদির মধ্যে সত্যিই ফোনালাপ হয়েছিল কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখা ও সরবরাহ নিশ্চিত করাই আমাদের নীতির মূল লক্ষ্য। এ জন্য আমরা উৎস বৈচিত্র্য বজায় রেখে বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী তেল আমদানি করি।’

এই অস্পষ্ট মন্তব্যের পর অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—ফোনালাপ আদৌ হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে মোদি সত্যিই কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কি না।

মস্কো অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারত তাদের জ্বালানি নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। রুশ সরকার বলেছে, ‘ভারতের অর্থনীতির জন্য রুশ তেল অপরিহার্য। আমরা ভারত সরকারের নীতিকে সম্মান করি এবং তেল ও গ্যাস খাতে সহযোগিতা চালিয়ে যাব।’

উল্লেখ্য, একসময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নিজেরাই চেয়েছিল ভারত রুশ তেল কিনুক, যাতে বৈশ্বিক তেলের দাম বেড়ে না যায়। ভারতে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা রুশ তেল কেনা নিষিদ্ধ করিনি, বরং মূল্যসীমা নির্ধারণে ভারতকে সহায়তা করতে বলেছিলাম। ভারত ঠিক তা-ই করেছে। এখন এই প্রশাসন বলছে, ভারত নাকি রাশিয়ার যুদ্ধ যন্ত্রে অর্থ জোগাচ্ছে। এটা একধরনের নীতিগত দ্বিচারিতা।’

পশ্চিমা বাজার হারানোর ক্ষতি পোষাতে রাশিয়া ইতিমধ্যে এশীয় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেছে। ভারত ও চীন এখন রাশিয়ার জন্য প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। একই সঙ্গে ইউরোপও রাশিয়া থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কিনছে।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বহু পুরোনো। সেই স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মস্কো ছিল ভারতের কূটনৈতিক ও সামরিক মিত্র। এখনো প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, পারমাণবিক প্রকল্প, জ্বালানি বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগ—সব ক্ষেত্রে এ সম্পর্ক অটুট।

এ দীর্ঘ সম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও ভারত সহজে রুশ তেল থেকে সরে আসবে না। তবে দিল্লির জন্য ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত বাণিজ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। অনেকের মতে, ওয়াশিংটন হয়তো কৃষিপণ্য ও শুল্কে ছাড় দিয়ে ভারতকে রুশ তেল আমদানি কমানোর প্রস্তাব দেবে।

তবে বর্তমানে ভারতের রুশ তেল আমদানি কমার কোনো ইঙ্গিত নেই। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত দৈনিক ১৬ লাখ ব্যারেল তেল কিনেছে, যা অক্টোবরে বেড়ে ১৮ লাখ ব্যারেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব তেল পরিবহন হচ্ছে পশ্চিমাদের নজরদারির বাইরে থাকা ‘শ্যাডো ফ্লিট’ বা তেলবাহী গোপন জাহাজের মাধ্যমে।

বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন, ভারত হঠাৎ রুশ তেল কেনা কমালে বিশ্ববাজারে সরবরাহ ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, দাম পড়ে যেতে পারে এবং রাশিয়া আরও বেশি চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

২০২২ সালে যখন রাশিয়ার কারণে বিশ্বে তেলের দাম বেড়ে যায়, তখন বাইডেন প্রশাসন ভারতকে ছাড় দিয়েছিল, যেন বিশ্বে ঘাটতি না হয়। সে সময় ক্রুড অয়েলের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি ৮০–৯০ ডলার। এখন তা নেমে এসেছে প্রায় ৬১ ডলারে, যা মার্কিন শেল তেল উৎপাদকদের জন্য উদ্বেগের কারণ।

ট্রাম্প হয়তো ভাবছেন, ভারত ও চীনকে রুশ তেল কেনা কমাতে বাধ্য করলে সরবরাহ কমে যাবে, ফলে দাম কিছুটা বাড়বে। কিন্তু তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে, এতে যেন তাঁর নিজ দেশের ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

তবে এই ‘গেম’ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কারণ, বেশি চাপ দিলে দাম উল্টো বেড়ে যেতে পারে আর কম চাপ দিলে রাশিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন চালিয়ে যাবে। যেকোনো ভুল হিসাব মার্কিন কৌশলকে দুর্বল করতে পারে বা মস্কোর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। তাই এ মুহূর্তে ট্রাম্পের বাজি সফল হবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। আর মোদির জন্য এটি নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের খেলা। তবে ভারসাম্য রক্ষা করা এত সহজ নয়। রাশিয়া থেকে সরে আসা মানে পুরোনো জোট দুর্বল করা; আবার যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করা মানে নতুন বাণিজ্য সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলা। তাই অর্থনৈতিক বাস্তবতা, ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব ও অনিশ্চিত মার্কিন রাজনীতির দাবার বোর্ডে মোদিকে একসঙ্গে চাল দিতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া থেকে অনূদিত

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বেইজিংয়ে এ সপ্তাহে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তাল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশটির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচির বাইরে রয়েছে এমন দুটি প্রশ্ন, যা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে...

২ ঘণ্টা আগে

গাজায় স্থল অভিযানের শুরু থেকে ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা ‘চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবিরাম বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময়ও একই অবস্থান ছিল নেতানিয়াহুর সরকারের। এমনকি গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

১ দিন আগে

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী..

২ দিন আগেদ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের নিবন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

গাজায় স্থল অভিযানের শুরু থেকে ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা ‘চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবিরাম বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময়ও একই অবস্থান ছিল নেতানিয়াহুর সরকারের। এমনকি গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখাচ্ছে। গাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে আনুমানিক ১৫ হাজার হামাস যোদ্ধা আবারও সংগঠিত হয়ে উঠে এসেছে। তাদের অনেকে পূর্ণ সশস্ত্র এবং এরই মধ্যে গাজায় প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেছে। গাজা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বলছে, তারা সন্দেহভাজন সহযোগীদের খুঁজে বের করে প্রকাশ্যে হত্যা করছে। অর্থাৎ হামাস ধ্বংস হয়নি, রক্তাক্ত ও বিভক্ত হলেও সংগঠনটি টিকে গেছে।

এ ফলাফল আসলে অপ্রত্যাশিত নয়। বিশ্বের সব প্রভাবশালী সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ বহু আগে সতর্ক করেছিলেন, হামাসকে কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। হামাস শুধু একটি সশস্ত্র নেটওয়ার্ক বা সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা নয়, এটি ফিলিস্তিনি সমাজের গভীরে শিকড় গেড়ে বসা একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক আন্দোলন। যেমনটা যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ক্ষেত্রে দেখেছে, নেতা হত্যা করা যায়, অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, এলাকা দখল করা যায়, কিন্তু কোনো আদর্শকে বোমা মেরে ধ্বংস করা যায় না।

ইসরায়েলের ঘোষিত ‘সম্পূর্ণ বিজয়’ শুরু থেকে ছিল এক মরীচিকা। হামাসের নেতৃত্বকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংগঠনটি এখনো স্থানীয় সেল ও মিলিশিয়া আকারে সক্রিয়। ইসরায়েলি অভিযানে গাজার অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, আবাসিক এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু যেসব মূল কারণ হামাসের উত্থান ঘটিয়েছিল (বঞ্চনা, রাষ্ট্রহীনতা ও হতাশা), সেগুলো আজও বহাল ও আরও তীব্র।

২০০০-এর দশকের শুরুতে ফাতাহ নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অদক্ষতার প্রতীকে পরিণত হয়। কয়েক বছরের ব্যর্থ শান্তি আলোচনা, অর্থনৈতিক পতন ও ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা পিএর প্রতি আস্থা হারায়। হামাস এ ক্ষোভকে রাজনৈতিক পুঁজি বানায়, নিজেদের পরিচয় দেয় দুর্নীতিমুক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, ন্যায় ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে।

২০০৬ সালে গাজায় হামাস নির্বাচনে জয় পায় মূলত ফাতাহর স্থবিরতার কারণে; উগ্র ইসলামপন্থার প্রতি সমর্থন হিসেবে নয়। কিন্তু বিজয়ী হয়ে হামাস ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার চিরাচরিত একনায়কতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের গাজা থেকে উৎখাত করে, নির্বাচন বাতিল করে আর জনগণের কল্যাণে ব্যয় না করে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সুড়ঙ্গ, রকেট তৈরি ও সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে।

তবে এখানে ইসরায়েলের নীতির ভূমিকাও উপেক্ষা করা যায় না। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজাকে বিভক্ত রাখার নীতি হাতে নেয়। নেতানিয়াহু জানতেন, একটি ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব দ্বিরাষ্ট্র বাস্তবায়নের প্রস্তাবকে শক্তিশালী করত আর বিভক্ত নেতৃত্ব সেই সম্ভাবনাকে দুর্বল করেছে। এ কৌশলের অর্থ দাঁড়ায়, পশ্চিম তীর পিএকে দুর্বল করার পাশাপাশি গাজায় হামাসের শাসনকে পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া।

এ স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ দীর্ঘ মেয়াদে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। হামাসকে শক্তিশালী হতে দিয়ে নেতানিয়াহু কার্যত দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখেছেন। হামাসের অস্তিত্ব ইসরায়েলের জন্য রাজনৈতিক আপসে না গিয়ে বসতি সম্প্রসারণ ও দখল চালিয়ে যাওয়ার পথে এক সহজ অজুহাত ছিল।

কিন্তু এ নীতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলায় ভয়াবহভাবে উল্টো ফল দিয়েছে। হামাসের হামলা ইসরায়েলের নিরাপত্তাবোধ ভেঙে দিয়েছে, ভয়াবহ এক যুদ্ধের সূচনা করেছে এবং শান্তিপ্রক্রিয়াকে পুরো এক প্রজন্ম পিছিয়ে দিয়েছে।

গাজার জনগণের মধ্যে হামাসের প্রতি গভীর ভালোবাসা নেই। অনেক ফিলিস্তিনি হামাসকেই দোষারোপ করছে ধ্বংস ও রক্তপাত ডেকে আনার জন্য। কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা বিশ্বাসযোগ্য শান্তির রূপরেখা না থাকায় হামাসের বয়ান টিকে আছে। চরমপন্থা বাঁচে হতাশার ওপর আর গাজায় এখন হতাশার প্রাচুর্য।

হামাসকে প্রকৃত অর্থে পরাজিত করার একমাত্র উপায় অস্ত্র নয়, বরং আদর্শিক লড়াই। হামাস যে বক্তব্যের ওপর টিকে আছে—তা হলো, রাষ্ট্রহীন মানুষের জন্য সম্মানের একমাত্র পথ হচ্ছে সহিংসতা। এ বক্তব্য ভেঙে দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি বাস্তব, আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত ও বিশ্বাসযোগ্য দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পথ তৈরি করা।

এর অর্থ হলো, ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধতা ফিরিয়ে আনা ও একটি নতুন প্রযুক্তিগত বা বহুপক্ষীয় প্রশাসনের মাধ্যমে গাজাকে পুনর্গঠন করা। শহীদ হওয়ার বাসন নয়, শাসন ও উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্বকে ক্ষমতায় আনা। গাজার রাজনৈতিক সংস্কার ও নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও আরব বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোকে তহবিল পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া। ইসরায়েলকেও বুঝতে হবে, স্থায়ী অবরোধ ও দখলদারত্ব নিরাপত্তা বাড়ায় না; প্রকৃত নিরাপত্তা আসে সহাবস্থান থেকে।

ইসরায়েলের অভিযান প্রমাণ করেছে, যেমনটা বিশেষজ্ঞরা বহু আগে বলেছেন, আপনি একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারেন, কিন্তু একটি আদর্শকে নয়। হামাসকে সত্যিকার অর্থে পরাজিত করতে হলে ফিলিস্তিনের নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে ও চিন্তায় বিশ্বাসযোগ্য শান্তি ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ দেখাতে হবে।

ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে বিশ্লেষণটি লিখেছেন ড. আজিম ইব্রাহিম। তিনি নিউ লাইনস ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির সিনিয়র ডিরেক্টর এবং ‘অথরিটেরিয়ান সেঞ্চুরি: উইমেনস অব আ পোস্ট-লিবারাল ফিউচার’ বইটির লেখক। অনুবাদ করেছেন আবদুল বাছেদ।

গাজায় স্থল অভিযানের শুরু থেকে ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা ‘চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবিরাম বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময়ও একই অবস্থান ছিল নেতানিয়াহুর সরকারের। এমনকি গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখাচ্ছে। গাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে আনুমানিক ১৫ হাজার হামাস যোদ্ধা আবারও সংগঠিত হয়ে উঠে এসেছে। তাদের অনেকে পূর্ণ সশস্ত্র এবং এরই মধ্যে গাজায় প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেছে। গাজা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বলছে, তারা সন্দেহভাজন সহযোগীদের খুঁজে বের করে প্রকাশ্যে হত্যা করছে। অর্থাৎ হামাস ধ্বংস হয়নি, রক্তাক্ত ও বিভক্ত হলেও সংগঠনটি টিকে গেছে।

এ ফলাফল আসলে অপ্রত্যাশিত নয়। বিশ্বের সব প্রভাবশালী সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ বহু আগে সতর্ক করেছিলেন, হামাসকে কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। হামাস শুধু একটি সশস্ত্র নেটওয়ার্ক বা সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা নয়, এটি ফিলিস্তিনি সমাজের গভীরে শিকড় গেড়ে বসা একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক আন্দোলন। যেমনটা যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ক্ষেত্রে দেখেছে, নেতা হত্যা করা যায়, অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, এলাকা দখল করা যায়, কিন্তু কোনো আদর্শকে বোমা মেরে ধ্বংস করা যায় না।

ইসরায়েলের ঘোষিত ‘সম্পূর্ণ বিজয়’ শুরু থেকে ছিল এক মরীচিকা। হামাসের নেতৃত্বকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংগঠনটি এখনো স্থানীয় সেল ও মিলিশিয়া আকারে সক্রিয়। ইসরায়েলি অভিযানে গাজার অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, আবাসিক এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু যেসব মূল কারণ হামাসের উত্থান ঘটিয়েছিল (বঞ্চনা, রাষ্ট্রহীনতা ও হতাশা), সেগুলো আজও বহাল ও আরও তীব্র।

২০০০-এর দশকের শুরুতে ফাতাহ নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অদক্ষতার প্রতীকে পরিণত হয়। কয়েক বছরের ব্যর্থ শান্তি আলোচনা, অর্থনৈতিক পতন ও ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা পিএর প্রতি আস্থা হারায়। হামাস এ ক্ষোভকে রাজনৈতিক পুঁজি বানায়, নিজেদের পরিচয় দেয় দুর্নীতিমুক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, ন্যায় ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে।

২০০৬ সালে গাজায় হামাস নির্বাচনে জয় পায় মূলত ফাতাহর স্থবিরতার কারণে; উগ্র ইসলামপন্থার প্রতি সমর্থন হিসেবে নয়। কিন্তু বিজয়ী হয়ে হামাস ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার চিরাচরিত একনায়কতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের গাজা থেকে উৎখাত করে, নির্বাচন বাতিল করে আর জনগণের কল্যাণে ব্যয় না করে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সুড়ঙ্গ, রকেট তৈরি ও সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে।

তবে এখানে ইসরায়েলের নীতির ভূমিকাও উপেক্ষা করা যায় না। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজাকে বিভক্ত রাখার নীতি হাতে নেয়। নেতানিয়াহু জানতেন, একটি ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব দ্বিরাষ্ট্র বাস্তবায়নের প্রস্তাবকে শক্তিশালী করত আর বিভক্ত নেতৃত্ব সেই সম্ভাবনাকে দুর্বল করেছে। এ কৌশলের অর্থ দাঁড়ায়, পশ্চিম তীর পিএকে দুর্বল করার পাশাপাশি গাজায় হামাসের শাসনকে পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া।

এ স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ দীর্ঘ মেয়াদে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। হামাসকে শক্তিশালী হতে দিয়ে নেতানিয়াহু কার্যত দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখেছেন। হামাসের অস্তিত্ব ইসরায়েলের জন্য রাজনৈতিক আপসে না গিয়ে বসতি সম্প্রসারণ ও দখল চালিয়ে যাওয়ার পথে এক সহজ অজুহাত ছিল।

কিন্তু এ নীতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলায় ভয়াবহভাবে উল্টো ফল দিয়েছে। হামাসের হামলা ইসরায়েলের নিরাপত্তাবোধ ভেঙে দিয়েছে, ভয়াবহ এক যুদ্ধের সূচনা করেছে এবং শান্তিপ্রক্রিয়াকে পুরো এক প্রজন্ম পিছিয়ে দিয়েছে।

গাজার জনগণের মধ্যে হামাসের প্রতি গভীর ভালোবাসা নেই। অনেক ফিলিস্তিনি হামাসকেই দোষারোপ করছে ধ্বংস ও রক্তপাত ডেকে আনার জন্য। কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা বিশ্বাসযোগ্য শান্তির রূপরেখা না থাকায় হামাসের বয়ান টিকে আছে। চরমপন্থা বাঁচে হতাশার ওপর আর গাজায় এখন হতাশার প্রাচুর্য।

হামাসকে প্রকৃত অর্থে পরাজিত করার একমাত্র উপায় অস্ত্র নয়, বরং আদর্শিক লড়াই। হামাস যে বক্তব্যের ওপর টিকে আছে—তা হলো, রাষ্ট্রহীন মানুষের জন্য সম্মানের একমাত্র পথ হচ্ছে সহিংসতা। এ বক্তব্য ভেঙে দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি বাস্তব, আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত ও বিশ্বাসযোগ্য দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পথ তৈরি করা।

এর অর্থ হলো, ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধতা ফিরিয়ে আনা ও একটি নতুন প্রযুক্তিগত বা বহুপক্ষীয় প্রশাসনের মাধ্যমে গাজাকে পুনর্গঠন করা। শহীদ হওয়ার বাসন নয়, শাসন ও উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্বকে ক্ষমতায় আনা। গাজার রাজনৈতিক সংস্কার ও নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও আরব বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোকে তহবিল পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া। ইসরায়েলকেও বুঝতে হবে, স্থায়ী অবরোধ ও দখলদারত্ব নিরাপত্তা বাড়ায় না; প্রকৃত নিরাপত্তা আসে সহাবস্থান থেকে।

ইসরায়েলের অভিযান প্রমাণ করেছে, যেমনটা বিশেষজ্ঞরা বহু আগে বলেছেন, আপনি একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারেন, কিন্তু একটি আদর্শকে নয়। হামাসকে সত্যিকার অর্থে পরাজিত করতে হলে ফিলিস্তিনের নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে ও চিন্তায় বিশ্বাসযোগ্য শান্তি ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ দেখাতে হবে।

ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে বিশ্লেষণটি লিখেছেন ড. আজিম ইব্রাহিম। তিনি নিউ লাইনস ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির সিনিয়র ডিরেক্টর এবং ‘অথরিটেরিয়ান সেঞ্চুরি: উইমেনস অব আ পোস্ট-লিবারাল ফিউচার’ বইটির লেখক। অনুবাদ করেছেন আবদুল বাছেদ।

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বেইজিংয়ে এ সপ্তাহে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তাল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশটির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচির বাইরে রয়েছে এমন দুটি প্রশ্ন, যা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে...

২ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের তিন মহাদেশে এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলা চলছে। এ খেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাতে রেখেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী কার্ড। তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থেকেও খেলার মধ্যে টিকে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং চাইছেন পুরো বাজি জিততে।

১ দিন আগে

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী..

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী তকমা পাচ্ছে। এই দুই বাস্তবতার মাঝখানে একটি বার্তা স্পষ্ট—মুসলমানদের কষ্টক্লিষ্ট মুখ হয় অদৃশ্য করে দেওয়া হয়, নয়তো সেটিকে পরিণত করা হয় এক ধরনের টিভি ‘শো’তে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সান্ধ্যকালীন বিনোদন। আজ ভারতে মুসলমানের জন্মই যেন আজন্ম পাপ! তার জন্মই হয় অপরাধী হয়ে। তাদের কণ্ঠস্বর কেউ শোনে না।

গত সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে সাত বছরের এক মুসলিম শিশুর লাশ উদ্ধার হয়। লাশ ব্যাগে ভরা ছিল। প্রতিবেশীরাই জড়িত ছিল এ হত্যাকাণ্ডে। খবরটা স্থানীয়ভাবে একদিন দুদিন প্রচারিত হলেও দেশের বড় কোনো সংবাদমাধ্যমে জায়গা পায়নি। সেসময় নিউজরুমে আলোচনায় ছিল ‘লাভ জিহাদ’, সীমান্ত উত্তেজনা ও ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ। ফলে একটি মুসলিম শিশুর মৃত্যু জাতীয় ক্ষোভের গল্প হিসেবে ভাইরাল হয়নি। ধীরে ধীরে তা হারিয়ে গেছে। দ্রুত স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া আর দশটা ঘটনার তালিকায় যোগ হয়েছে এই শিশুহত্যা।

সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানলি কোহেন এটিকে বলেন— ‘স্টেটস অব ডিনায়াল’। রাষ্ট্র এখানে নির্লিপ্ত। এখানে নৃশংসতাগুলো আড়াল করা হয় না, বরং এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যেন তা স্বাভাবিক। ভারত আজ সেই অবস্থায়। এখানে মুসলমান হত্যার খবর গণমাধ্যমের শিরোনাম হওয়ার যোগ্য নয়, যেন এটা নিত্যদিনের সাধারণ ব্যাপার।

কানপুরে মুসলমানেরা ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করে। গ্রেপ্তার করে ১ হাজার ৩০০ জনকে। ভালোবাসার প্রকাশও যেন আজ অপরাধ। অথচ মহারাষ্ট্র বা মধ্যপ্রদেশে যখন হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো প্রকাশ্যে গণহত্যার ডাক দেয়, তখন টেলিভিশন হয় তাদের মুখপত্র, নয়তো নীরব দর্শক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা যেন এক মঞ্চনাটক, যেখানে মুসলমানেরা চিরকাল অপরাধী/ভিলেন চরিত্রে আর হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো সভ্যতার ধারক-বাহক ও রক্ষক হিসেবে অভিনয় করে।

ইন্দোরে ‘জিহাদি-মুক্ত বাজার’ নীতিতে রাতারাতি মুসলিম ব্যবসায়ীদের দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে—এ যেন অর্থনৈতিক লিঞ্চিং বা গণপ্রহার। অনেক পরিবার এতে উপার্জন হারায়, শিশুরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়, নারীরা খাবারের জন্য প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে ঘোরে। অথচ দেশের বড় বড় সংবাদমাধ্যমগুলো এটিকে দেখায় ‘আইন-শৃঙ্খলার সমন্বয়’ হিসেবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংখ্যাগুরুরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, নানা মিম বানায়, বানানো হয় অনেক ভিডিও। এসব দেখে মনে হয়, মুসলমানদের প্রতি নিপীড়ন ও বঞ্চনা যেন বিনোদনের উপকরণ!

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এ সংস্কৃতির জন্মদাতা। তিনি প্রকাশ্যে মুসলমানদের ‘অনুপ্রবেশকারী’, ‘সন্ত্রাসীদের সহযোগী’ আখ্যা দেন। এমন ভাষা এখন ভারতের মূলধারার রাজনীতিরই অংশ। তথাকথিত বিরোধী দলগুলোও প্রতিবাদ না করে বরং নিজস্ব সংস্করণে নিজেদের হিন্দুত্ববাদী প্রমাণ করতে প্রতিযোগিতা করছে। মুসলমানেরা তাই এখন ভারতের রাজনীতিতে নাগরিক নয়, বরং নাটকের প্রপস মাত্র। (প্রপস বলতে মঞ্চ বা পর্দায় অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত বস্তু যেমন; আসবাব, অস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি)

ভারতে আজকের দিনে একজন মুসলিম হিসেবে বাঁচা মানে ‘স্থায়ী সন্দেহভাজন’ আতঙ্কে থাকা। মসজিদে তাঁদের ওপর নজর রাখা হয়, বাজারে আড়চোখে তাকানো হয়, শ্রেণিকক্ষে সন্দেহ করা হয়। প্রতি শুক্রবার জুমার জামাতে যাওয়াই ঝুঁকি বলে মনে হয়। আজানের প্রতিটি ধ্বনি কারও কারও কাছে উসকানি বলে মনে হয়।

গীতিকার ও কবি সাহির লুধিয়ানভি একবার লিখেছিলেন, ‘যিনহে নাজ হ্যায় হিন্দ পার, ওহ কাহাঁ হ্যায়?’ (ভারতের জন্য যারা গর্বিত, তারা এখন কোথায়?)। প্রশ্নটি আজও প্রতিধ্বনিত হয়—যারা ভারত ও ভারতের মহত্ত্ব নিয়ে গর্বিত, তারা আজ কোথায়? তারা কী মুসলিমদের এ দুর্দশা দেখেন না?

উগান্ডায় জন্ম নেওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম গবেষক মাহমুদ মামদানি তাঁর ‘গুড মুসলিম, ব্যাড মুসলিম’ বইয়ে লিখেছেন—রাষ্ট্র ও সমাজ মুসলমানদের ভাগ করে ‘ভালো’ ও ‘খারাপ’ দুই শ্রেণিতে। ‘ভালো’ মুসলমান সে, যে চুপচাপ থাকে; আর ‘খারাপ’ সে, যে আত্মপরিচয় ও মর্যাদা জানান দিতে চায়। ভারতের বাস্তবতাও তা-ই—যে মুসলমান নিজের ধর্মবিশ্বাস আড়াল করে, সে টিকে থাকে; আর যে ভালোবাসা প্রকাশ করে, সমঅধিকার চায়, তাঁকে বলা হয় ‘মুজরিম’ বা অপরাধী। মামদানি আমাদের মনে করিয়ে দেন, এটি ধর্মতত্ত্বের বিষয় নয়, ক্ষমতার বিষয়। এই ক্ষমতাবানেরাই ঠিক করে দেয়, কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ— হোক সেটা ধর্মবিশ্বাস বা অধিকারের প্রশ্ন।

এই কারণেই গণপিটুনির ভিডিওগুলো হোয়াটসঅ্যাপে মিমের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই মুসলমানদের জন্মহার বেশি, তারা দ্রুতই হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাবে— সংবাদ উপস্থাপকেরা এমন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলেন আর হাসেন। এই কারণেই জনতা মুসলমানদের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে হাসি-তামাশা করে। ঘৃণা এখন আর শুধু রাজনীতি নয়, এটি এখন সমাজের বিনোদনে পরিণত হয়েছে। আর নিষ্ঠুরতা যখন কমেডি হয়ে ওঠে, যখন কাউকে অপমান করার ভিডিও প্রাইম-টাইম স্ক্রিপ্ট হয়ে যায়, তখন গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না।

কিন্তু ইতিহাস দেখুন, যে সমাজ সংখ্যালঘুদের কষ্টকে বিনোদনে পরিণত করে, সে সমাজ নিজেও রক্ষা পায় না। নাৎসি জার্মানিতে ইহুদি নিধনে তথাকথিত লিবারেলদের বা উদারপন্থীদের নীরবতা, কৃষ্ণাঙ্গদের গণপিটুনির শিকার হতে দেখেও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের উদাসীনতা, কিংবা গাজায় বোমা হামলা দেখে ইসরায়েলিদের উল্লাস—সবই মনে করিয়ে দেয়, ঘৃণার বিনোদন একসময় নিজের সমাজকেই গ্রাস করে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়।

তাহলে প্রশ্নটা রয়ে যায়—আমরা মুসলিম, না মুজরিম? কেন প্রতিদিন আমাদের বিচার হয়, অথচ হত্যাকারীরা মুক্ত থাকে? কেন আমাদের সন্তানদের মৃত্যু চাপা পড়ে রাষ্ট্রীয় উৎসবের আড়ালে?

এর উত্তর তালাশ করতে হবে শুধু মুসলমানদের নয়, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠেরও। তারা কি ঘৃণাকে টেলিভিশন শো হিসেবে দেখবে, নাকি একদিন টেলিভিশন বন্ধ করে দেবে? কারণ ঘৃণা যেদিন দেশের একমাত্র বিনোদন হয়ে উঠবে, সেদিন শুধু মুসলমানের লাশ নয় ভারতের প্রজাতন্ত্রেরও পর্দা নামবে। সেদিন কেউ জিজ্ঞেস করবে না আপনি হিন্দু নাকি মুসলিম, ডানপন্থী নাকি উদারপন্থী। সেদিন ঘৃণার অট্টহাসিই হবে এই প্রজাতন্ত্রের একমাত্র অবশিষ্ট আওয়াজ।

আল-জাজিরায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত

লেখক: ইসমাইল সালাউদ্দিন, ভারতীয় লেখক ও গবেষক, মুসলিম পরিচয়, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে কাজ করেন

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী তকমা পাচ্ছে। এই দুই বাস্তবতার মাঝখানে একটি বার্তা স্পষ্ট—মুসলমানদের কষ্টক্লিষ্ট মুখ হয় অদৃশ্য করে দেওয়া হয়, নয়তো সেটিকে পরিণত করা হয় এক ধরনের টিভি ‘শো’তে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সান্ধ্যকালীন বিনোদন। আজ ভারতে মুসলমানের জন্মই যেন আজন্ম পাপ! তার জন্মই হয় অপরাধী হয়ে। তাদের কণ্ঠস্বর কেউ শোনে না।

গত সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে সাত বছরের এক মুসলিম শিশুর লাশ উদ্ধার হয়। লাশ ব্যাগে ভরা ছিল। প্রতিবেশীরাই জড়িত ছিল এ হত্যাকাণ্ডে। খবরটা স্থানীয়ভাবে একদিন দুদিন প্রচারিত হলেও দেশের বড় কোনো সংবাদমাধ্যমে জায়গা পায়নি। সেসময় নিউজরুমে আলোচনায় ছিল ‘লাভ জিহাদ’, সীমান্ত উত্তেজনা ও ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ। ফলে একটি মুসলিম শিশুর মৃত্যু জাতীয় ক্ষোভের গল্প হিসেবে ভাইরাল হয়নি। ধীরে ধীরে তা হারিয়ে গেছে। দ্রুত স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া আর দশটা ঘটনার তালিকায় যোগ হয়েছে এই শিশুহত্যা।

সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানলি কোহেন এটিকে বলেন— ‘স্টেটস অব ডিনায়াল’। রাষ্ট্র এখানে নির্লিপ্ত। এখানে নৃশংসতাগুলো আড়াল করা হয় না, বরং এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যেন তা স্বাভাবিক। ভারত আজ সেই অবস্থায়। এখানে মুসলমান হত্যার খবর গণমাধ্যমের শিরোনাম হওয়ার যোগ্য নয়, যেন এটা নিত্যদিনের সাধারণ ব্যাপার।

কানপুরে মুসলমানেরা ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করে। গ্রেপ্তার করে ১ হাজার ৩০০ জনকে। ভালোবাসার প্রকাশও যেন আজ অপরাধ। অথচ মহারাষ্ট্র বা মধ্যপ্রদেশে যখন হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো প্রকাশ্যে গণহত্যার ডাক দেয়, তখন টেলিভিশন হয় তাদের মুখপত্র, নয়তো নীরব দর্শক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা যেন এক মঞ্চনাটক, যেখানে মুসলমানেরা চিরকাল অপরাধী/ভিলেন চরিত্রে আর হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো সভ্যতার ধারক-বাহক ও রক্ষক হিসেবে অভিনয় করে।

ইন্দোরে ‘জিহাদি-মুক্ত বাজার’ নীতিতে রাতারাতি মুসলিম ব্যবসায়ীদের দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে—এ যেন অর্থনৈতিক লিঞ্চিং বা গণপ্রহার। অনেক পরিবার এতে উপার্জন হারায়, শিশুরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়, নারীরা খাবারের জন্য প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে ঘোরে। অথচ দেশের বড় বড় সংবাদমাধ্যমগুলো এটিকে দেখায় ‘আইন-শৃঙ্খলার সমন্বয়’ হিসেবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংখ্যাগুরুরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, নানা মিম বানায়, বানানো হয় অনেক ভিডিও। এসব দেখে মনে হয়, মুসলমানদের প্রতি নিপীড়ন ও বঞ্চনা যেন বিনোদনের উপকরণ!

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এ সংস্কৃতির জন্মদাতা। তিনি প্রকাশ্যে মুসলমানদের ‘অনুপ্রবেশকারী’, ‘সন্ত্রাসীদের সহযোগী’ আখ্যা দেন। এমন ভাষা এখন ভারতের মূলধারার রাজনীতিরই অংশ। তথাকথিত বিরোধী দলগুলোও প্রতিবাদ না করে বরং নিজস্ব সংস্করণে নিজেদের হিন্দুত্ববাদী প্রমাণ করতে প্রতিযোগিতা করছে। মুসলমানেরা তাই এখন ভারতের রাজনীতিতে নাগরিক নয়, বরং নাটকের প্রপস মাত্র। (প্রপস বলতে মঞ্চ বা পর্দায় অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত বস্তু যেমন; আসবাব, অস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি)

ভারতে আজকের দিনে একজন মুসলিম হিসেবে বাঁচা মানে ‘স্থায়ী সন্দেহভাজন’ আতঙ্কে থাকা। মসজিদে তাঁদের ওপর নজর রাখা হয়, বাজারে আড়চোখে তাকানো হয়, শ্রেণিকক্ষে সন্দেহ করা হয়। প্রতি শুক্রবার জুমার জামাতে যাওয়াই ঝুঁকি বলে মনে হয়। আজানের প্রতিটি ধ্বনি কারও কারও কাছে উসকানি বলে মনে হয়।

গীতিকার ও কবি সাহির লুধিয়ানভি একবার লিখেছিলেন, ‘যিনহে নাজ হ্যায় হিন্দ পার, ওহ কাহাঁ হ্যায়?’ (ভারতের জন্য যারা গর্বিত, তারা এখন কোথায়?)। প্রশ্নটি আজও প্রতিধ্বনিত হয়—যারা ভারত ও ভারতের মহত্ত্ব নিয়ে গর্বিত, তারা আজ কোথায়? তারা কী মুসলিমদের এ দুর্দশা দেখেন না?

উগান্ডায় জন্ম নেওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম গবেষক মাহমুদ মামদানি তাঁর ‘গুড মুসলিম, ব্যাড মুসলিম’ বইয়ে লিখেছেন—রাষ্ট্র ও সমাজ মুসলমানদের ভাগ করে ‘ভালো’ ও ‘খারাপ’ দুই শ্রেণিতে। ‘ভালো’ মুসলমান সে, যে চুপচাপ থাকে; আর ‘খারাপ’ সে, যে আত্মপরিচয় ও মর্যাদা জানান দিতে চায়। ভারতের বাস্তবতাও তা-ই—যে মুসলমান নিজের ধর্মবিশ্বাস আড়াল করে, সে টিকে থাকে; আর যে ভালোবাসা প্রকাশ করে, সমঅধিকার চায়, তাঁকে বলা হয় ‘মুজরিম’ বা অপরাধী। মামদানি আমাদের মনে করিয়ে দেন, এটি ধর্মতত্ত্বের বিষয় নয়, ক্ষমতার বিষয়। এই ক্ষমতাবানেরাই ঠিক করে দেয়, কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ— হোক সেটা ধর্মবিশ্বাস বা অধিকারের প্রশ্ন।

এই কারণেই গণপিটুনির ভিডিওগুলো হোয়াটসঅ্যাপে মিমের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই মুসলমানদের জন্মহার বেশি, তারা দ্রুতই হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাবে— সংবাদ উপস্থাপকেরা এমন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলেন আর হাসেন। এই কারণেই জনতা মুসলমানদের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে হাসি-তামাশা করে। ঘৃণা এখন আর শুধু রাজনীতি নয়, এটি এখন সমাজের বিনোদনে পরিণত হয়েছে। আর নিষ্ঠুরতা যখন কমেডি হয়ে ওঠে, যখন কাউকে অপমান করার ভিডিও প্রাইম-টাইম স্ক্রিপ্ট হয়ে যায়, তখন গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না।

কিন্তু ইতিহাস দেখুন, যে সমাজ সংখ্যালঘুদের কষ্টকে বিনোদনে পরিণত করে, সে সমাজ নিজেও রক্ষা পায় না। নাৎসি জার্মানিতে ইহুদি নিধনে তথাকথিত লিবারেলদের বা উদারপন্থীদের নীরবতা, কৃষ্ণাঙ্গদের গণপিটুনির শিকার হতে দেখেও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের উদাসীনতা, কিংবা গাজায় বোমা হামলা দেখে ইসরায়েলিদের উল্লাস—সবই মনে করিয়ে দেয়, ঘৃণার বিনোদন একসময় নিজের সমাজকেই গ্রাস করে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়।

তাহলে প্রশ্নটা রয়ে যায়—আমরা মুসলিম, না মুজরিম? কেন প্রতিদিন আমাদের বিচার হয়, অথচ হত্যাকারীরা মুক্ত থাকে? কেন আমাদের সন্তানদের মৃত্যু চাপা পড়ে রাষ্ট্রীয় উৎসবের আড়ালে?

এর উত্তর তালাশ করতে হবে শুধু মুসলমানদের নয়, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠেরও। তারা কি ঘৃণাকে টেলিভিশন শো হিসেবে দেখবে, নাকি একদিন টেলিভিশন বন্ধ করে দেবে? কারণ ঘৃণা যেদিন দেশের একমাত্র বিনোদন হয়ে উঠবে, সেদিন শুধু মুসলমানের লাশ নয় ভারতের প্রজাতন্ত্রেরও পর্দা নামবে। সেদিন কেউ জিজ্ঞেস করবে না আপনি হিন্দু নাকি মুসলিম, ডানপন্থী নাকি উদারপন্থী। সেদিন ঘৃণার অট্টহাসিই হবে এই প্রজাতন্ত্রের একমাত্র অবশিষ্ট আওয়াজ।

আল-জাজিরায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত

লেখক: ইসমাইল সালাউদ্দিন, ভারতীয় লেখক ও গবেষক, মুসলিম পরিচয়, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে কাজ করেন

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে কিংবা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বেইজিংয়ে এ সপ্তাহে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তাল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশটির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচির বাইরে রয়েছে এমন দুটি প্রশ্ন, যা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে...

২ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের তিন মহাদেশে এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলা চলছে। এ খেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাতে রেখেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী কার্ড। তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থেকেও খেলার মধ্যে টিকে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং চাইছেন পুরো বাজি জিততে।

১ দিন আগে

গাজায় স্থল অভিযানের শুরু থেকে ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা ‘চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবিরাম বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময়ও একই অবস্থান ছিল নেতানিয়াহুর সরকারের। এমনকি গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

১ দিন আগে