ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের প্রচেষ্টা এবং দেশটির ইসলামি প্রশাসনকে পশ্চিমা দুনিয়ায় যেভাবে ‘অতিরঞ্জিত’ করে তুলে ধরা হয়—তার বিরুদ্ধে অবস্থান প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কেনেথ নি’ল ওয়াল্টজের। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যয়নে তিনি অন্যতম খ্যাতনামা গবেষক। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কোরিয়া যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ‘নিওরিয়ালিজমের’ জনক হিসেবে পরিচিত কেনেথ ওয়াল্টজ মারা যান ২০১৩ সালে। মৃত্যুর আগের বছর ২০১২ সালে তাঁর একটি নিবন্ধ ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের এই প্রেক্ষাপটে তাঁর পর্যবেক্ষণটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আজকের পত্রিকার পাঠকদের জন্য নিবন্ধটি অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান।

কেনেথ এন. ওয়াল্টজ

কয়েক মাস ধরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের করণীয় কী হওয়া উচিত—তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র আগের কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরালো করেছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) গত জানুয়ারিতে ঘোষণা দিয়েছে, তারা আগামী ১ জুলাই থেকে ইরানি তেলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে। যদিও সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং ইরান আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরেছে। এরপরও গোটা বিষয়টি নিয়ে একটি উৎকট সংকটের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

কিন্তু এমনটা হওয়া উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ইসরায়েলের বেশির ভাগ বিশ্লেষক ও নীতিনির্ধারক মনে করেন, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে, তবে সেটিই হবে এই সংকটের সবচেয়ে খারাপ পরিণতি। কিন্তু বাস্তবতা হতে পারে উল্টো—সেটিই হয়তো হবে সবচেয়ে ভালো পরিণতি, যেটি মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হতে পারে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ঘিরে চলমান সংকট তিনটি পথে শেষ হতে পারে। প্রথমত, কূটনৈতিক তৎপরতা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞার সম্মিলিত চাপে ইরান তার পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে পারে। কিন্তু এটি খুব একটা সম্ভাবনাময় দিক নয়। ইতিহাস বলছে, কোনো দেশ যদি পরমাণু অস্ত্র অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে তাকে ফেরানো খুবই কঠিন।

কেবল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোনো দেশের পারমাণবিক কর্মসূচিকে থামানো যায় না। উত্তর কোরিয়ার কথাই ধরুন—অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা আর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও তারা পরমাণু অস্ত্র নির্মাণে সফল হয়েছে। যদি তেহরান মনে করে, তাদের নিরাপত্তার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র জরুরি, তবে নিষেধাজ্ঞা তাদের মত বদলাবে না। বরং, নতুন করে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে ইরান নিজেকে আরও অনিরাপদ মনে করতে পারে এবং এই আতঙ্ক থেকেই তারা ‘চূড়ান্ত প্রতিরোধের’ পথ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে যেতে পারে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হলো—ইরান সরাসরি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা না করে একটি ‘ব্রেকআউট সক্ষমতা’ অর্জন করবে। অর্থাৎ, তারা চাইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও পরীক্ষা করতে পারে—এমন অবস্থানে পৌঁছে যাবে। আর যদি, ইরান সেটি না করে, তবে তারাই প্রথম কোনো দেশ হবে না, যারা ব্যাপক পরমাণু কর্মসূচি গড়ে তুলেও সরাসরি বোমা তৈরি করবে না। জাপানের কথাই ধরুন, তাদের বিস্তৃত বেসামরিক পরমাণু অবকাঠামো আছে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, তারা চাইলে খুব অল্প সময়েই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারে। কিন্তু তারা এখনো সেই পথে যায়নি।

ইরানের বর্তমান শাসকদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ‘ব্রেকআউট সক্ষমতা’ বা চাইলেই দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছানো একটি কৌশল হতে পারে। এতে করে তাঁরা ‘কট্টরপন্থীদের’ আশ্বস্ত করতে পারবেন যে, তারা বোমা থাকার নিরাপত্তাসহ নানা সুবিধা পাবে, আবার এই সুবিধা ব্যবহার না করায় আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা বা নিন্দার ঝুঁকিও এড়ানো যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো—এই কৌশল সব সময় পরিকল্পনামতো কাজ নাও করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের প্রধান উদ্বেগ হলো—অস্ত্রায়ন বা অস্ত্র তৈরির পর্যায়। তাই, যদি ইরান সরাসরি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত থাকে, তাহলে তারা হয়তো এই পরিস্থিতিকে মেনে নেবে। কিন্তু ইসরায়েল অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে ইরানের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধকরণ সক্ষমতাও অগ্রহণযোগ্য হুমকি। ফলে এমন এক বাস্তবতা তৈরি হতে পারে যে, যেখানে ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অঙ্গীকার দিলেও পশ্চিমা শক্তিগুলো সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু ইসরায়েল তা মানবে না। ‘ভার্চুয়াল পারমাণবিক অস্ত্র’ ইসরায়েলকে অতটা ভীত করবে না, যতটা আসল অস্ত্র করবে। সে কারণে তারা হয়তো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নস্যাৎ করতে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্ত হামলা, নাশকতা কিংবা বিজ্ঞানীদের হত্যা চালিয়ে যেতে থাকবে, যা ইরানকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, শুধু ব্রেকআউট সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে অস্ত্রায়নই একমাত্র পথ।

তৃতীয় সম্ভাবনাটি হলো—ইরান তার বর্তমান পথেই এগিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে পারমাণবিক পরীক্ষা চালাবে এবং নিজেকে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে ঘোষণা করবে। মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন, এ ধরনের পরিণতি তাঁদের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাঁদের ভাষায়, পারমাণবিক শক্তিধর ইরান হবে ভয়াবহ, অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। যখনই দেখে কোনো দেশ পরমাণু অস্ত্রের দিকে এগোচ্ছে, তখনই এ ধরনের ভাষা পরাশক্তিগুলো সাধারণত ব্যবহার করে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, যতবারই কোনো দেশ সফলভাবে পরমাণু শক্তিধর হয়েছে, বাকি সদস্যরা শেষ পর্যন্ত তাদের মেনে নিয়েছে। বরং সামরিক শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হওয়ায় নতুন পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে গত চার দশক ধরে ইসরায়েলের একক পারমাণবিক আধিপত্য বিরাজ করছে, সেটিই মূলত এই অঞ্চলের অস্থিরতার বড় উৎস। পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে এমন কোনো একক ও অনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র নেই। বর্তমান সংকটের জন্য ইরানের পরমাণু আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ইসরায়েলের অস্ত্রভান্ডারই বেশি দায়ী। কারণ, ক্ষমতা থাকলে কেউ না কেউ সেটি প্রতিরোধ করতে চাইবেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এত দিনে কেবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বীই মাঠে নেমেছে।

অবশ্য, এটি সহজেই বোঝা যায় যে, কেন ইসরায়েল এই অঞ্চলের একমাত্র পারমাণবিক শক্তি হিসেবে থেকে যেতে চায় এবং কেন তারা সেই অবস্থান রক্ষায় প্রয়োজনে বলপ্রয়োগেও প্রস্তুত। ইরাক পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠবে, এই আশঙ্কায় ১৯৮১ সালে ইসরায়েল দেশটির ওসিরাক পারমাণবিক স্থাপনায় বোমাবর্ষণ করেছিল। ২০০৭ সালে একই ধরনের হামলা চালানো হয়েছিল সিরিয়ায়। এখন ইরানের ক্ষেত্রেও তেমন একটি পদক্ষেপ বিবেচনা করছে তারা। কিন্তু এসব পদক্ষেপ, স্বল্পমেয়াদে ইসরায়েলকে পারমাণবিক আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করলেও এবং দীর্ঘ মেয়াদে একটি অসম সামরিক ভারসাম্যকে টিকিয়ে রাখলেও সেটি শেষ পর্যন্ত টেকসই হবে না।

ইসরায়েল তার সম্ভাব্য পারমাণবিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালাতে পারে—এই প্রমাণিত বাস্তবতা ইসরায়েলের প্রতিপক্ষদের এমন এক মানসিকতায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে তারা নিজেরাই এমন প্রতিরোধ সক্ষমতা গড়ে তুলতে আগ্রহী, যাতে ভবিষ্যতে ইসরায়েলের হাতে আরেকটি আকস্মিক হামলার শিকার হতে না হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনা আসলে কোনো নতুন সংকটের সূচনা নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যে বহু দশক ধরে চলতে থাকা পারমাণবিক টানাপোড়েনের শেষ অধ্যায়—যার অবসান ঘটবে কেবল তখনই, যখন এই অঞ্চলে সামরিক ভারসাম্য ফিরে আসবে।

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারে—এই আশঙ্কা অনেক বেশি মাত্রায় অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা হয়েছে। এর একটা বড় কারণ হলো—এই বিতর্ক নিয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রগুলো সাধারণত যেভাবে আচরণ করে, সে সম্পর্কে মৌলিক ভুল ধারণা। সবচেয়ে প্রচলিত এবং গভীর উদ্বেগগুলোর একটি হলো—ইরানি শাসকগোষ্ঠী নাকি ‘স্বভাবগতভাবে অযৌক্তিক বা উন্মাদ’! কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—ইরানি নীতিনির্ধারকেরা ‘পাগল মৌলবাদী’ নয়, বরং সম্পূর্ণ সচেতন এবং বাস্তববাদী আয়াতুল্লাহরা নিজেদের টিকে থাকার ব্যাপারে অন্য যেকোনো দেশের নেতার মতোই চিন্তিত।

তাঁরা উসকানিমূলক ও ঘৃণামূলক বক্তব্য দিলেও, আত্মঘাতী কোনো প্রবণতা তাঁদের মধ্যে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকেরা যদি ধরে নেন যে, ইরানের নেতারা আত্মবিনাশের দিকে এগোচ্ছে, তাহলে সেটি হবে ভয়াবহ একটি ভুল হিসাব। তবুও, মার্কিন ও ইসরায়েলি অনেক বিশ্লেষক এবং কর্মকর্তা ইরানকে ‘বিচারবুদ্ধিহীন’ হিসেবে তুলে ধরেন। এর ফলে তারা এমন যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিরোধমূলক ভারসাম্য নাকি ইরানের ক্ষেত্রে কাজ করবে না। তাঁদের মতে, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্র পায়, তাহলে তাঁরা দ্বিধা না করেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম হামলা চালাবে। এমনকি, যদি তাতে ইরান ভয়াবহ পাল্টা হামলার শিকার হয় এবং নিজেও ধ্বংস হয়ে যায় এরপরও নাকি তারা হামলা চালাবে!

ইরানের আসল অভিপ্রায় নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও, এটি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত যে, তারা যদি পারমাণবিক অস্ত্র চায়ও, তাহলে সেটি নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে, আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে নয়। ইরান হয়তো আলোচনায় অনমনীয় এবং নিষেধাজ্ঞার মুখে জেদি আচরণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আচরণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১২ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তেল নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার পর ইরান প্রচুর হুমকি দিলেও, শেষ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করেনি। কারণ, তারা জানে—এমন পদক্ষেপ নিলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক এবং ধ্বংসাত্মক জবাব আসত। এর মানে হচ্ছে, ইরানি নেতৃত্ব কথায় যতটা আগ্রাসী, কাজে ঠিক ততটাই হিসাবি।

তবুও, অনেক পর্যবেক্ষক ও নীতিনির্ধারক—যাঁরা মনে করেন ইরানি সরকার যুক্তিসংগতভাবে কাজ করে—আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পারমাণবিক অস্ত্র পেলে ইরান আরও সাহসী হয়ে উঠবে। তেহরানের হাতে একটি পরমাণু অস্ত্র চলে আসবে, যা তাকে আরও আগ্রাসী আচরণ করতে এবং সন্ত্রাসবাদে সহায়তা বাড়াতে উৎসাহিত করতে পারে। কিছু বিশ্লেষক তো এমনটাও আশঙ্কা করেন যে, ইরান সরাসরি সন্ত্রাসীদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেবে!

তবে এসব আশঙ্কার একটা বড় সমস্যা হলো—এগুলো ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেসব দেশ পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করেছে, তাদের আচরণে এসব আশঙ্কার প্রমাণ মেলে না। ইতিহাস বলছে, কোনো দেশ যখন পারমাণবিক বোমা বানায়, তখন তারা নিজেরাই আরও সতর্ক হয়ে পড়ে। কারণ তারা বুঝে যায়, এখন তারা বড় শক্তিধর দেশগুলোর নজরে একটি সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। এই উপলব্ধি তাদের আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৪ সালে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পর মাওবাদী চীন অনেক কম উগ্র হয়ে ওঠে। একইভাবে, ভারত ও পাকিস্তানও পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার পর থেকে অনেক বেশি সতর্ক আচরণ করে আসছে। ফলে ইরান এই ইতিহাসের বিপরীতে হাঁটবে—এমন সম্ভাবনা খুব কম।

আর সন্ত্রাসীদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার যে আশঙ্কা, সেটিও বাস্তবে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দুরূহ। কোনো দেশ চাইলে পারমাণবিক অস্ত্র স্থানান্তর করতে পারবে না, কারণ তাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারির ক্ষমতা এবং পারমাণবিক উপাদানের উৎস শনাক্ত করার প্রযুক্তি এখন এতটাই উন্নত যে, কোনো গোপন হস্তান্তর নজর এড়ানোর সুযোগ নেই। এ ছাড়া, যেসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে কোনো রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা দেয়, তাদের আচরণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বা পূর্বাভাস দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ফলে, কোনো রাষ্ট্র যখন একবার পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলে, তখন তার পক্ষে সেই অস্ত্র নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেওয়ার মতো বোকামি করার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এটি বানানো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ—যা এমন কোনো পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া বোকামি হবে, যাদের বিশ্বাস করা যায় না কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

আরেকটি বহুল চর্চিত আশঙ্কা হলো, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র পেলে, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশও একে একে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পথে হাঁটবে এবং এতে পুরো অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পারমাণবিক যুগ প্রায় ৭০ বছর পেরিয়ে গেলেও এই আশঙ্কা সত্যি হয়নি। ‘প্রোলিফারেশন’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো—দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার। এমন কিছু এখনো পর্যন্ত হয়নি। বরং ১৯৭০ সালের পর থেকে নতুন পারমাণবিক শক্তিধর দেশের আবির্ভাবের হার অনেক কমে গেছে।

এই ধারা এখন হঠাৎ করে পাল্টে যাবে, এমন কোনো যুক্তি নেই। ইরান যদি ১৯৪৫ সালের পর মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়, সেটি মোটেও ভয়াবহ ধারাবাহিকতার সূচনা হবে না। ইসরায়েল ১৯৬০-এর দশকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে, তখন তারা আশপাশের বহু দেশের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত ছিল। ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্র আরব বিশ্বের জন্য অনেক বড় হুমকি ছিল, যা ইরানের বর্তমান কর্মসূচির চেয়ে বহুগুণ ভয়ানক। যদি সেই সময় একটি পারমাণবিক ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু না করতে পারে, তবে এখন একটি পারমাণবিক ইরান তার করবে—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

১৯৯১ সালে ঐতিহাসিক বৈরী ভারত ও পাকিস্তান একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যেখানে তারা একে অপরের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা না করার অঙ্গীকার করে। তারা বুঝতে পেরেছিল, প্রতিপক্ষের পারমাণবিক সক্ষমতা যতটা ভয়ংকর, তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হলো সেই সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো থেকে উদ্ভূত অস্থিরতা।

তখন থেকে, চরম উত্তেজনা ও ঝুঁকিপূর্ণ উসকানির মুখেও এই দুই দেশ সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। ইসরায়েল ও ইরান এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। যদি ইরান পারমাণবিক শক্তিধর হয়, তাহলে ইসরায়েল ও ইরান পরস্পরকে প্রতিহত করবে, যেভাবে সব পারমাণবিক শক্তিধর দেশ একে অপরকে প্রতিহত করে এসেছে। ইতিহাসে কখনো দুটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হয়নি। ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্রের দোরগোড়া পেরিয়ে যায়, তাহলে সেই পারমাণবিক প্রতিরোধ কাজ করবে, এমনকি ইরানের অস্ত্রাগার ছোট হলেও। তখন আর মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের নিজস্ব পারমাণবিক শক্তি অর্জনের তাগিদ থাকবে না, এবং চলমান সংকটও প্রশমিত হবে। ফলাফল হিসেবে, আজকের তুলনায় সেই মধ্যপ্রাচ্য আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে।

এই কারণেই, ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। ইরান ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সংলাপ চলতে থাকা উচিত, কারণ খোলামেলা যোগাযোগ পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য একটি পারমাণবিক ইরানের সঙ্গে সহাবস্থান সহজ করে তুলবে। তবে ইরানের ওপর আরোপিত বর্তমান নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া উচিত—এই নিষেধাজ্ঞাগুলো সাধারণ ইরানিদের কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু কার্যকর কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আরব বিশ্ব, ইউরোপ, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ নাগরিকদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত—ইতিহাস দেখিয়েছে, যেখানে পারমাণবিক শক্তি এসেছে, সেখানেই এসেছে স্থিতিশীলতা। পারমাণবিক অস্ত্রের বেলায়, অতীতের মতো এখনো সত্য—অস্ত্র বেশি মানেই বেশি স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা!

অনুবাদক: আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক

কয়েক মাস ধরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের করণীয় কী হওয়া উচিত—তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র আগের কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরালো করেছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) গত জানুয়ারিতে ঘোষণা দিয়েছে, তারা আগামী ১ জুলাই থেকে ইরানি তেলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে। যদিও সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং ইরান আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরেছে। এরপরও গোটা বিষয়টি নিয়ে একটি উৎকট সংকটের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

কিন্তু এমনটা হওয়া উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ইসরায়েলের বেশির ভাগ বিশ্লেষক ও নীতিনির্ধারক মনে করেন, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে, তবে সেটিই হবে এই সংকটের সবচেয়ে খারাপ পরিণতি। কিন্তু বাস্তবতা হতে পারে উল্টো—সেটিই হয়তো হবে সবচেয়ে ভালো পরিণতি, যেটি মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হতে পারে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ঘিরে চলমান সংকট তিনটি পথে শেষ হতে পারে। প্রথমত, কূটনৈতিক তৎপরতা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞার সম্মিলিত চাপে ইরান তার পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে পারে। কিন্তু এটি খুব একটা সম্ভাবনাময় দিক নয়। ইতিহাস বলছে, কোনো দেশ যদি পরমাণু অস্ত্র অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে তাকে ফেরানো খুবই কঠিন।

কেবল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোনো দেশের পারমাণবিক কর্মসূচিকে থামানো যায় না। উত্তর কোরিয়ার কথাই ধরুন—অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা আর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও তারা পরমাণু অস্ত্র নির্মাণে সফল হয়েছে। যদি তেহরান মনে করে, তাদের নিরাপত্তার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র জরুরি, তবে নিষেধাজ্ঞা তাদের মত বদলাবে না। বরং, নতুন করে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে ইরান নিজেকে আরও অনিরাপদ মনে করতে পারে এবং এই আতঙ্ক থেকেই তারা ‘চূড়ান্ত প্রতিরোধের’ পথ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে যেতে পারে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হলো—ইরান সরাসরি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা না করে একটি ‘ব্রেকআউট সক্ষমতা’ অর্জন করবে। অর্থাৎ, তারা চাইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও পরীক্ষা করতে পারে—এমন অবস্থানে পৌঁছে যাবে। আর যদি, ইরান সেটি না করে, তবে তারাই প্রথম কোনো দেশ হবে না, যারা ব্যাপক পরমাণু কর্মসূচি গড়ে তুলেও সরাসরি বোমা তৈরি করবে না। জাপানের কথাই ধরুন, তাদের বিস্তৃত বেসামরিক পরমাণু অবকাঠামো আছে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, তারা চাইলে খুব অল্প সময়েই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারে। কিন্তু তারা এখনো সেই পথে যায়নি।

ইরানের বর্তমান শাসকদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ‘ব্রেকআউট সক্ষমতা’ বা চাইলেই দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছানো একটি কৌশল হতে পারে। এতে করে তাঁরা ‘কট্টরপন্থীদের’ আশ্বস্ত করতে পারবেন যে, তারা বোমা থাকার নিরাপত্তাসহ নানা সুবিধা পাবে, আবার এই সুবিধা ব্যবহার না করায় আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা বা নিন্দার ঝুঁকিও এড়ানো যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো—এই কৌশল সব সময় পরিকল্পনামতো কাজ নাও করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের প্রধান উদ্বেগ হলো—অস্ত্রায়ন বা অস্ত্র তৈরির পর্যায়। তাই, যদি ইরান সরাসরি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত থাকে, তাহলে তারা হয়তো এই পরিস্থিতিকে মেনে নেবে। কিন্তু ইসরায়েল অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে ইরানের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধকরণ সক্ষমতাও অগ্রহণযোগ্য হুমকি। ফলে এমন এক বাস্তবতা তৈরি হতে পারে যে, যেখানে ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অঙ্গীকার দিলেও পশ্চিমা শক্তিগুলো সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু ইসরায়েল তা মানবে না। ‘ভার্চুয়াল পারমাণবিক অস্ত্র’ ইসরায়েলকে অতটা ভীত করবে না, যতটা আসল অস্ত্র করবে। সে কারণে তারা হয়তো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নস্যাৎ করতে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্ত হামলা, নাশকতা কিংবা বিজ্ঞানীদের হত্যা চালিয়ে যেতে থাকবে, যা ইরানকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, শুধু ব্রেকআউট সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে অস্ত্রায়নই একমাত্র পথ।

তৃতীয় সম্ভাবনাটি হলো—ইরান তার বর্তমান পথেই এগিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে পারমাণবিক পরীক্ষা চালাবে এবং নিজেকে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে ঘোষণা করবে। মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন, এ ধরনের পরিণতি তাঁদের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাঁদের ভাষায়, পারমাণবিক শক্তিধর ইরান হবে ভয়াবহ, অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। যখনই দেখে কোনো দেশ পরমাণু অস্ত্রের দিকে এগোচ্ছে, তখনই এ ধরনের ভাষা পরাশক্তিগুলো সাধারণত ব্যবহার করে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, যতবারই কোনো দেশ সফলভাবে পরমাণু শক্তিধর হয়েছে, বাকি সদস্যরা শেষ পর্যন্ত তাদের মেনে নিয়েছে। বরং সামরিক শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হওয়ায় নতুন পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে গত চার দশক ধরে ইসরায়েলের একক পারমাণবিক আধিপত্য বিরাজ করছে, সেটিই মূলত এই অঞ্চলের অস্থিরতার বড় উৎস। পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে এমন কোনো একক ও অনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র নেই। বর্তমান সংকটের জন্য ইরানের পরমাণু আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ইসরায়েলের অস্ত্রভান্ডারই বেশি দায়ী। কারণ, ক্ষমতা থাকলে কেউ না কেউ সেটি প্রতিরোধ করতে চাইবেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এত দিনে কেবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বীই মাঠে নেমেছে।

অবশ্য, এটি সহজেই বোঝা যায় যে, কেন ইসরায়েল এই অঞ্চলের একমাত্র পারমাণবিক শক্তি হিসেবে থেকে যেতে চায় এবং কেন তারা সেই অবস্থান রক্ষায় প্রয়োজনে বলপ্রয়োগেও প্রস্তুত। ইরাক পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠবে, এই আশঙ্কায় ১৯৮১ সালে ইসরায়েল দেশটির ওসিরাক পারমাণবিক স্থাপনায় বোমাবর্ষণ করেছিল। ২০০৭ সালে একই ধরনের হামলা চালানো হয়েছিল সিরিয়ায়। এখন ইরানের ক্ষেত্রেও তেমন একটি পদক্ষেপ বিবেচনা করছে তারা। কিন্তু এসব পদক্ষেপ, স্বল্পমেয়াদে ইসরায়েলকে পারমাণবিক আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করলেও এবং দীর্ঘ মেয়াদে একটি অসম সামরিক ভারসাম্যকে টিকিয়ে রাখলেও সেটি শেষ পর্যন্ত টেকসই হবে না।

ইসরায়েল তার সম্ভাব্য পারমাণবিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালাতে পারে—এই প্রমাণিত বাস্তবতা ইসরায়েলের প্রতিপক্ষদের এমন এক মানসিকতায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে তারা নিজেরাই এমন প্রতিরোধ সক্ষমতা গড়ে তুলতে আগ্রহী, যাতে ভবিষ্যতে ইসরায়েলের হাতে আরেকটি আকস্মিক হামলার শিকার হতে না হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনা আসলে কোনো নতুন সংকটের সূচনা নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যে বহু দশক ধরে চলতে থাকা পারমাণবিক টানাপোড়েনের শেষ অধ্যায়—যার অবসান ঘটবে কেবল তখনই, যখন এই অঞ্চলে সামরিক ভারসাম্য ফিরে আসবে।

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারে—এই আশঙ্কা অনেক বেশি মাত্রায় অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা হয়েছে। এর একটা বড় কারণ হলো—এই বিতর্ক নিয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রগুলো সাধারণত যেভাবে আচরণ করে, সে সম্পর্কে মৌলিক ভুল ধারণা। সবচেয়ে প্রচলিত এবং গভীর উদ্বেগগুলোর একটি হলো—ইরানি শাসকগোষ্ঠী নাকি ‘স্বভাবগতভাবে অযৌক্তিক বা উন্মাদ’! কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—ইরানি নীতিনির্ধারকেরা ‘পাগল মৌলবাদী’ নয়, বরং সম্পূর্ণ সচেতন এবং বাস্তববাদী আয়াতুল্লাহরা নিজেদের টিকে থাকার ব্যাপারে অন্য যেকোনো দেশের নেতার মতোই চিন্তিত।

তাঁরা উসকানিমূলক ও ঘৃণামূলক বক্তব্য দিলেও, আত্মঘাতী কোনো প্রবণতা তাঁদের মধ্যে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকেরা যদি ধরে নেন যে, ইরানের নেতারা আত্মবিনাশের দিকে এগোচ্ছে, তাহলে সেটি হবে ভয়াবহ একটি ভুল হিসাব। তবুও, মার্কিন ও ইসরায়েলি অনেক বিশ্লেষক এবং কর্মকর্তা ইরানকে ‘বিচারবুদ্ধিহীন’ হিসেবে তুলে ধরেন। এর ফলে তারা এমন যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিরোধমূলক ভারসাম্য নাকি ইরানের ক্ষেত্রে কাজ করবে না। তাঁদের মতে, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্র পায়, তাহলে তাঁরা দ্বিধা না করেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম হামলা চালাবে। এমনকি, যদি তাতে ইরান ভয়াবহ পাল্টা হামলার শিকার হয় এবং নিজেও ধ্বংস হয়ে যায় এরপরও নাকি তারা হামলা চালাবে!

ইরানের আসল অভিপ্রায় নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও, এটি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত যে, তারা যদি পারমাণবিক অস্ত্র চায়ও, তাহলে সেটি নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে, আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে নয়। ইরান হয়তো আলোচনায় অনমনীয় এবং নিষেধাজ্ঞার মুখে জেদি আচরণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আচরণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১২ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তেল নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার পর ইরান প্রচুর হুমকি দিলেও, শেষ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করেনি। কারণ, তারা জানে—এমন পদক্ষেপ নিলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক এবং ধ্বংসাত্মক জবাব আসত। এর মানে হচ্ছে, ইরানি নেতৃত্ব কথায় যতটা আগ্রাসী, কাজে ঠিক ততটাই হিসাবি।

তবুও, অনেক পর্যবেক্ষক ও নীতিনির্ধারক—যাঁরা মনে করেন ইরানি সরকার যুক্তিসংগতভাবে কাজ করে—আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পারমাণবিক অস্ত্র পেলে ইরান আরও সাহসী হয়ে উঠবে। তেহরানের হাতে একটি পরমাণু অস্ত্র চলে আসবে, যা তাকে আরও আগ্রাসী আচরণ করতে এবং সন্ত্রাসবাদে সহায়তা বাড়াতে উৎসাহিত করতে পারে। কিছু বিশ্লেষক তো এমনটাও আশঙ্কা করেন যে, ইরান সরাসরি সন্ত্রাসীদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেবে!

তবে এসব আশঙ্কার একটা বড় সমস্যা হলো—এগুলো ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেসব দেশ পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করেছে, তাদের আচরণে এসব আশঙ্কার প্রমাণ মেলে না। ইতিহাস বলছে, কোনো দেশ যখন পারমাণবিক বোমা বানায়, তখন তারা নিজেরাই আরও সতর্ক হয়ে পড়ে। কারণ তারা বুঝে যায়, এখন তারা বড় শক্তিধর দেশগুলোর নজরে একটি সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। এই উপলব্ধি তাদের আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৪ সালে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পর মাওবাদী চীন অনেক কম উগ্র হয়ে ওঠে। একইভাবে, ভারত ও পাকিস্তানও পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার পর থেকে অনেক বেশি সতর্ক আচরণ করে আসছে। ফলে ইরান এই ইতিহাসের বিপরীতে হাঁটবে—এমন সম্ভাবনা খুব কম।

আর সন্ত্রাসীদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার যে আশঙ্কা, সেটিও বাস্তবে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দুরূহ। কোনো দেশ চাইলে পারমাণবিক অস্ত্র স্থানান্তর করতে পারবে না, কারণ তাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারির ক্ষমতা এবং পারমাণবিক উপাদানের উৎস শনাক্ত করার প্রযুক্তি এখন এতটাই উন্নত যে, কোনো গোপন হস্তান্তর নজর এড়ানোর সুযোগ নেই। এ ছাড়া, যেসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে কোনো রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা দেয়, তাদের আচরণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বা পূর্বাভাস দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ফলে, কোনো রাষ্ট্র যখন একবার পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলে, তখন তার পক্ষে সেই অস্ত্র নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেওয়ার মতো বোকামি করার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এটি বানানো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ—যা এমন কোনো পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া বোকামি হবে, যাদের বিশ্বাস করা যায় না কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

আরেকটি বহুল চর্চিত আশঙ্কা হলো, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র পেলে, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশও একে একে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পথে হাঁটবে এবং এতে পুরো অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পারমাণবিক যুগ প্রায় ৭০ বছর পেরিয়ে গেলেও এই আশঙ্কা সত্যি হয়নি। ‘প্রোলিফারেশন’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো—দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার। এমন কিছু এখনো পর্যন্ত হয়নি। বরং ১৯৭০ সালের পর থেকে নতুন পারমাণবিক শক্তিধর দেশের আবির্ভাবের হার অনেক কমে গেছে।

এই ধারা এখন হঠাৎ করে পাল্টে যাবে, এমন কোনো যুক্তি নেই। ইরান যদি ১৯৪৫ সালের পর মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়, সেটি মোটেও ভয়াবহ ধারাবাহিকতার সূচনা হবে না। ইসরায়েল ১৯৬০-এর দশকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে, তখন তারা আশপাশের বহু দেশের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত ছিল। ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্র আরব বিশ্বের জন্য অনেক বড় হুমকি ছিল, যা ইরানের বর্তমান কর্মসূচির চেয়ে বহুগুণ ভয়ানক। যদি সেই সময় একটি পারমাণবিক ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু না করতে পারে, তবে এখন একটি পারমাণবিক ইরান তার করবে—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

১৯৯১ সালে ঐতিহাসিক বৈরী ভারত ও পাকিস্তান একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যেখানে তারা একে অপরের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা না করার অঙ্গীকার করে। তারা বুঝতে পেরেছিল, প্রতিপক্ষের পারমাণবিক সক্ষমতা যতটা ভয়ংকর, তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হলো সেই সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো থেকে উদ্ভূত অস্থিরতা।

তখন থেকে, চরম উত্তেজনা ও ঝুঁকিপূর্ণ উসকানির মুখেও এই দুই দেশ সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। ইসরায়েল ও ইরান এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। যদি ইরান পারমাণবিক শক্তিধর হয়, তাহলে ইসরায়েল ও ইরান পরস্পরকে প্রতিহত করবে, যেভাবে সব পারমাণবিক শক্তিধর দেশ একে অপরকে প্রতিহত করে এসেছে। ইতিহাসে কখনো দুটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হয়নি। ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্রের দোরগোড়া পেরিয়ে যায়, তাহলে সেই পারমাণবিক প্রতিরোধ কাজ করবে, এমনকি ইরানের অস্ত্রাগার ছোট হলেও। তখন আর মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের নিজস্ব পারমাণবিক শক্তি অর্জনের তাগিদ থাকবে না, এবং চলমান সংকটও প্রশমিত হবে। ফলাফল হিসেবে, আজকের তুলনায় সেই মধ্যপ্রাচ্য আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে।

এই কারণেই, ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। ইরান ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সংলাপ চলতে থাকা উচিত, কারণ খোলামেলা যোগাযোগ পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য একটি পারমাণবিক ইরানের সঙ্গে সহাবস্থান সহজ করে তুলবে। তবে ইরানের ওপর আরোপিত বর্তমান নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া উচিত—এই নিষেধাজ্ঞাগুলো সাধারণ ইরানিদের কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু কার্যকর কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আরব বিশ্ব, ইউরোপ, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ নাগরিকদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত—ইতিহাস দেখিয়েছে, যেখানে পারমাণবিক শক্তি এসেছে, সেখানেই এসেছে স্থিতিশীলতা। পারমাণবিক অস্ত্রের বেলায়, অতীতের মতো এখনো সত্য—অস্ত্র বেশি মানেই বেশি স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা!

অনুবাদক: আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক

ইউরোপ নতুন করে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার এই হুমকি ঠেকাতে পুরোপুরি অপ্রস্তুত ইউরোপ। এমনই সতর্কবার্তাই দিয়েছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ। তাঁরা বলছেন, বাল্টিক ও উত্তর সাগর ঘিরে রুশ কর্মকাণ্ডের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে।

১০ ঘণ্টা আগে

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট

১ দিন আগে

আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দা

১ দিন আগে

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইউরোপ নতুন করে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার এই হুমকি ঠেকাতে পুরোপুরি অপ্রস্তুত ইউরোপ, এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ। তাঁরা বলছেন, বাল্টিক ও উত্তর সাগর ঘিরে রুশ কর্মকাণ্ডের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একই সঙ্গে ইউরোপীয় ও যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব মহাদেশটিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলন ছিল তারই এক নিদর্শন। সম্মেলনে বেলজিয়াম ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ও ইউরোপের সামরিক শিল্পকে শক্তিশালী করতে রাশিয়ার জব্দ করা অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা আটকে দেয়। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার জন্য সন্দেহের মুখে থাকা তথাকথিত রুশ ‘শ্যাডো ফ্লিটের’ বিষয়টি সম্মেলনে একবারও উল্লেখ করা হয়নি।

কোস্টাল ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাপ্লায়েড ইন্টেলিজেন্সের সহকারী পরিচালক জোসেফ ফিৎসানাকিস বলেন, ‘১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনী যখন ইউরোপের দোরগোড়ায় ছিল, সে সময় ইউরোপ যতটা অপ্রস্তুত ছিল, আজও রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের মুখে ইউরোপ ঠিক ততটাই প্রস্তুতিহীন।’

ফিৎসানাকিস বলেন, ‘ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড ও বাল্টিক দেশগুলোর মতো সামনের সারির রাষ্ট্রগুলো পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ভ্রমে নেই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে। তারা অভ্যন্তরীণ বিভাজন আর রুশ ভুয়া তথ্যের অপপ্রচারে এমনভাবে বিপর্যস্ত যে তাদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে, তা তারা বুঝতেই পারছে না।’

২০২২ সাল থেকে রুশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ইউরোপজুড়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, গুজব ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন থিংকট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের উত্তর ইউরোপবিষয়ক পরিচালক আনা ভিসল্যান্ডার বলেন, ‘রাশিয়ার এই হাইব্রিড যুদ্ধের উদ্দেশ্য আমাদের মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তোলা। যেন আমরা শান্তিকালেও নিরাপত্তাহীন বোধ করি এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার লক্ষ্য পূরণের পথে; অর্থাৎ ইউরোপকে আবার প্রভাববলয়ে ভাগ করার দিকে আমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়ি।’

গত ১০ সেপ্টেম্বর এই অভিযুক্ত রুশ তৎপরতা প্রকাশ্যে রূপ নেয়। সেদিন দুই ডজন রুশ গেরান-২ ড্রোন ন্যাটোর আকাশসীমায় প্রবেশ করে পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার শক্তিমত্তা পরীক্ষা করে। এর আগে ইউক্রেন যুদ্ধের সাড়ে তিন বছরে মাত্র তিনটি ড্রোন পোল্যান্ডে প্রবেশ করেছিল।

এর ৯ দিন পর এস্তোনিয়ার উপকূলবর্তী ফিনল্যান্ড উপসাগরের আকাশে তিনটি রুশ মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান ১২ মিনিট ধরে মহড়া দিয়ে যায়। তখন এস্তোনিয়ায় অবস্থানরত ইতালির এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ছুটে গিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত করে। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর জার্মানি বাল্টিক সাগরের আকাশে উড্ডয়নরত এক রুশ ইলিউশিন-২০ এম নজরদারি বিমানকে বাধা দেয়। বিমানটি কোনো ফ্লাইট পরিকল্পনা বা রেডিও যোগাযোগ ছাড়াই উড়ছিল।

চার দিন পর ন্যাটো জানায়, লিথুয়ানিয়ার সিয়াউলাই ঘাঁটি থেকে হাঙ্গেরির দুটি গ্রিপেন যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন করে তিনটি রুশ বিমান—একটি সু-৩০, একটি সু-৩৫ এবং একটি মিগ-৩১কে ফিরিয়ে দেয়। এই যুদ্ধবিমানগুলো লাটভিয়ার আকাশসীমার কাছাকাছি উড়ছিল। ফিৎসানাকিস বলেন, ‘ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া সব সময় বিশেষ তৎপরতা শুরু করে এমন সময়, যেটিকে তারা বলে “বিশেষ সময়” বা “জরুরি সময়”। এই সময়টি আসলে যুদ্ধ শুরুর আগে উত্তেজনা চূড়ায় ওঠার মুহূর্ত।’

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সতর্ক করছে যে আগামী পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। জার্মানির ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মার্টিন ইয়াগার এই মাসে দেশটির পার্লামেন্ট বুন্দেসট্যাগে বলেন, যুদ্ধ তারও আগে হতে পারে।

তিনি বলেন, ‘২০২৯ সালের আগে রাশিয়া আক্রমণ করবে না—এই ভেবে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। ইউরোপ এখন এক নতুন ধরনের মুখোমুখি অবস্থার মধ্যে রয়েছে।’ এই অবস্থায় ইউরোপীয় সামরিক পরিকল্পনাবিদেরা যেটিকে ‘জরুরি সময়’ বলেন, সেটিকেই তারা আবার ‘ফেজ জিরো’ নামেও অভিহিত করেছে। যার অর্থ হলো প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ এবং বেসামরিক ও সামরিক কার্যক্রমের সীমারেখা মুছে ফেলা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্সের সাবেক কমান্ডার ডেমেট্রিস অ্যান্ড্রু গ্রাইমস বলেন, ‘রুশ গোয়েন্দা সংস্থার মতোই রাশিয়ার সামরিক বাহিনী এখন ন্যাটোর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সক্রিয় প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

ক্রেমলিন অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, ইউরোপ অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। গত শনিবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা রদিওন মিরোশনিক রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসকে বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলো ‘দুঃখজনকভাবে এক যুদ্ধংদেহী অবস্থান’ নিয়েছে। তিনি ইউরোপীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ‘রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে, মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সরাসরি দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ ঠেকানোর চেষ্টা’ করছে তারা। অথচ এই যোগাযোগই হতে পারত সংঘাত নিরসনের পথ।

বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া তার কথিত যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এখন ‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ বা ‘সবকিছুকেই অস্ত্রে’ পরিণত করছে। রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়া ‘ছায়া নৌবহরের’ তেলবাহী জাহাজগুলো ন্যাটোর যোগাযোগ নজরদারির সরঞ্জাম বহন করছে ও বাল্টিক সাগরে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে, এমন সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

ফরাসি কমান্ডোরা ২ অক্টোবর বোরাকায় নামের রুশ তেলবাহী ট্যাংকার আটক করে। সেটির বিরুদ্ধে ড্রোন উড়ানোর অভিযোগ আছে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কোপেনহেগেনের বিমানবন্দর যখন ড্রোনের ঝাঁকের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তখন এটি শহর থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল। পরে ডেনমার্কের পশ্চিম উপকূলে যাত্রাকালে কয়েকটি আঞ্চলিক বিমানবন্দরেও ড্রোন হামলার রিপোর্ট পাওয়া যায়।

চীনা নির্মিত ড্রোন শনাক্তকরণ যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোও মস্কো-বেইজিং আঁতাতের ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা। ২২ সেপ্টেম্বর ড্রোন ঝাঁকে আক্রান্ত হওয়ার দিনে নরওয়ের রাজধানী অসলো বিমানবন্দরের চীনা নির্মিত ড্রোন শনাক্তকরণ ব্যবস্থা নির্মাতা কোম্পানি ডি-জে-আই অ্যারোস্কোপ নিজেই বন্ধ করে দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিমানবন্দর, তেল ও গ্যাস টার্মিনালসহ নানা স্থাপনা এখনো ড্রোন হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে।

ন্যাটো সদস্য পোল্যান্ডের আকাশে রুশ ড্রোন শনাক্তের পর পোলিশ এফ-১৬, ডাচ এফ-৩৫ ও ইতালির আকাশ নজরদারি বিমান (এডব্লিউএসি) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিন্তু এসব প্রতিরোধ পুরোপুরি ব্যয়সাধ্য যুদ্ধবিমানের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ইউক্রেন বিমান, অ্যান্টিড্রোন ড্রোন, কাঁধে বহনযোগ্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও পিকআপভিত্তিক মোবাইল ইউনিটের সমন্বয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে; এখন তারা হেলিকপ্টার ব্যবহারের প্রস্তুতিও নিচ্ছে।

ইউক্রেন থেকে শিক্ষা নিচ্ছে পোল্যান্ড। আকাশসীমায় অনুপ্রবেশের কয়েক দিনের মধ্যেই তারা ইউক্রেনীয় যোদ্ধা অভিজ্ঞদের নিয়োগ দিয়েছে ড্রোনচালক প্রশিক্ষণে এবং ঘোষণা দিয়েছে—নিজ ভূখণ্ডের আকাশে কোনো অচেনা উড়ন্ত বস্তু দেখলেই গুলি করে নামানো হবে। ন্যাটোর পূর্ব সীমান্তের এই দেশগুলোই রুশ হুমকি নিয়ে সবচেয়ে সরব ও সক্রিয়।

ডেনমার্ক এই মাসে জানিয়েছে, পুরোনো ট্যাংকারগুলোর পরিবেশগত ও বিমা-সংক্রান্ত মান যাচাই শুরু করবে। তবে এখনো কোনোটি জব্দ করেনি। স্টকহোমভিত্তিক বিশ্লেষক উইসলান্ডার মনে করেন, নর্ডিক ও বাল্টিক দেশগুলো ‘আরও বৃহৎ পরিসরে’ পদক্ষেপ নিতে পারে ‘ছায়া নৌবহরের বিরুদ্ধে’, যা রাশিয়ার দুর্বল জায়গায় আঘাত হনবে। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে বলেন, ‘এখনো কোনো সমন্বিত নীতি তৈরি হয়নি।’

বিশেষজ্ঞ গ্রাইমস বলেন, ‘পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে বাণিজ্যিক নৌবহর পরিদর্শন বা নিষেধাজ্ঞা, বাল্টিক নজরদারি বাড়ানো, উদ্ভাবনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিপুল অ্যান্টিড্রোন বিনিয়োগ, আর ঐক্যবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা—সবই এখন জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।’

ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট নজরদারি ও দূরপাল্লার সিগন্যাল গোয়েন্দা তথ্যের ওপর নির্ভর করেছে। সম্প্রতি জানা গেছে, রুশ তেল শোধনাগারে ইউক্রেনের সফল হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, লক্ষ্য নির্ধারণ, সময় নির্বাচন ও রুশ প্রতিরক্ষা এড়িয়ে আক্রমণপথ ঠিক করায় মার্কিন সহায়তা ছিল।

কিন্তু এখন সেই সহযোগিতার মান ভেঙে পড়ছে, বলছেন বিশেষজ্ঞ ফিৎসানাকিস। তাঁর ভাষায়, ‘মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে একদল অকার্যকর রাজনৈতিক নেতৃত্ব পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল করে ফেলছে। তারা সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, অথচ রুশ হুমকিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।’

ডাচ গোয়েন্দা সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার কমিয়ে দিয়েছে। এমন পদক্ষেপ অন্য ইউরোপীয় সংস্থাগুলোও নিচ্ছে। ফিৎসানাকিস বলেন, ‘ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অনেক আগেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা বন্ধ করেছে। তাদের আশঙ্কা, এতে তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক উন্মুক্ত হয়ে পড়তে পারে।’

তিনি বলেন, ‘সমস্যাটা রাজনৈতিক। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ–সংক্রান্ত অবস্থান এতটাই দোদুল্যমান যে তাদের প্রতিটি ঘোষণা দিনের মেজাজের ওপর নির্ভর করছে—কোনো কৌশলগত অর্থই এতে নেই।’ অর্থাৎ, এখন কেউই নিশ্চিত নয়, যুক্তরাষ্ট্র আসলে কার পক্ষে।

ফিৎসানাকিসের মতে, ইউক্রেন আক্রমণ রাশিয়ার জন্য ‘১৯৪০–এর দশকের পর সবচেয়ে বিজয়মন্ডিত সময়’, কারণ ‘এই যুদ্ধে তারা ন্যাটোকে কার্যত পঙ্গু করে দিয়েছে—ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যেও বিভাজন তৈরি করেছে।’

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

ইউরোপ নতুন করে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার এই হুমকি ঠেকাতে পুরোপুরি অপ্রস্তুত ইউরোপ, এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ। তাঁরা বলছেন, বাল্টিক ও উত্তর সাগর ঘিরে রুশ কর্মকাণ্ডের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একই সঙ্গে ইউরোপীয় ও যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব মহাদেশটিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলন ছিল তারই এক নিদর্শন। সম্মেলনে বেলজিয়াম ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ও ইউরোপের সামরিক শিল্পকে শক্তিশালী করতে রাশিয়ার জব্দ করা অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা আটকে দেয়। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার জন্য সন্দেহের মুখে থাকা তথাকথিত রুশ ‘শ্যাডো ফ্লিটের’ বিষয়টি সম্মেলনে একবারও উল্লেখ করা হয়নি।

কোস্টাল ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাপ্লায়েড ইন্টেলিজেন্সের সহকারী পরিচালক জোসেফ ফিৎসানাকিস বলেন, ‘১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনী যখন ইউরোপের দোরগোড়ায় ছিল, সে সময় ইউরোপ যতটা অপ্রস্তুত ছিল, আজও রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের মুখে ইউরোপ ঠিক ততটাই প্রস্তুতিহীন।’

ফিৎসানাকিস বলেন, ‘ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড ও বাল্টিক দেশগুলোর মতো সামনের সারির রাষ্ট্রগুলো পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ভ্রমে নেই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে। তারা অভ্যন্তরীণ বিভাজন আর রুশ ভুয়া তথ্যের অপপ্রচারে এমনভাবে বিপর্যস্ত যে তাদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে, তা তারা বুঝতেই পারছে না।’

২০২২ সাল থেকে রুশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ইউরোপজুড়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, গুজব ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন থিংকট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের উত্তর ইউরোপবিষয়ক পরিচালক আনা ভিসল্যান্ডার বলেন, ‘রাশিয়ার এই হাইব্রিড যুদ্ধের উদ্দেশ্য আমাদের মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তোলা। যেন আমরা শান্তিকালেও নিরাপত্তাহীন বোধ করি এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার লক্ষ্য পূরণের পথে; অর্থাৎ ইউরোপকে আবার প্রভাববলয়ে ভাগ করার দিকে আমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়ি।’

গত ১০ সেপ্টেম্বর এই অভিযুক্ত রুশ তৎপরতা প্রকাশ্যে রূপ নেয়। সেদিন দুই ডজন রুশ গেরান-২ ড্রোন ন্যাটোর আকাশসীমায় প্রবেশ করে পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার শক্তিমত্তা পরীক্ষা করে। এর আগে ইউক্রেন যুদ্ধের সাড়ে তিন বছরে মাত্র তিনটি ড্রোন পোল্যান্ডে প্রবেশ করেছিল।

এর ৯ দিন পর এস্তোনিয়ার উপকূলবর্তী ফিনল্যান্ড উপসাগরের আকাশে তিনটি রুশ মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান ১২ মিনিট ধরে মহড়া দিয়ে যায়। তখন এস্তোনিয়ায় অবস্থানরত ইতালির এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ছুটে গিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত করে। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর জার্মানি বাল্টিক সাগরের আকাশে উড্ডয়নরত এক রুশ ইলিউশিন-২০ এম নজরদারি বিমানকে বাধা দেয়। বিমানটি কোনো ফ্লাইট পরিকল্পনা বা রেডিও যোগাযোগ ছাড়াই উড়ছিল।

চার দিন পর ন্যাটো জানায়, লিথুয়ানিয়ার সিয়াউলাই ঘাঁটি থেকে হাঙ্গেরির দুটি গ্রিপেন যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন করে তিনটি রুশ বিমান—একটি সু-৩০, একটি সু-৩৫ এবং একটি মিগ-৩১কে ফিরিয়ে দেয়। এই যুদ্ধবিমানগুলো লাটভিয়ার আকাশসীমার কাছাকাছি উড়ছিল। ফিৎসানাকিস বলেন, ‘ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া সব সময় বিশেষ তৎপরতা শুরু করে এমন সময়, যেটিকে তারা বলে “বিশেষ সময়” বা “জরুরি সময়”। এই সময়টি আসলে যুদ্ধ শুরুর আগে উত্তেজনা চূড়ায় ওঠার মুহূর্ত।’

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সতর্ক করছে যে আগামী পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। জার্মানির ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মার্টিন ইয়াগার এই মাসে দেশটির পার্লামেন্ট বুন্দেসট্যাগে বলেন, যুদ্ধ তারও আগে হতে পারে।

তিনি বলেন, ‘২০২৯ সালের আগে রাশিয়া আক্রমণ করবে না—এই ভেবে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। ইউরোপ এখন এক নতুন ধরনের মুখোমুখি অবস্থার মধ্যে রয়েছে।’ এই অবস্থায় ইউরোপীয় সামরিক পরিকল্পনাবিদেরা যেটিকে ‘জরুরি সময়’ বলেন, সেটিকেই তারা আবার ‘ফেজ জিরো’ নামেও অভিহিত করেছে। যার অর্থ হলো প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ এবং বেসামরিক ও সামরিক কার্যক্রমের সীমারেখা মুছে ফেলা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্সের সাবেক কমান্ডার ডেমেট্রিস অ্যান্ড্রু গ্রাইমস বলেন, ‘রুশ গোয়েন্দা সংস্থার মতোই রাশিয়ার সামরিক বাহিনী এখন ন্যাটোর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সক্রিয় প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

ক্রেমলিন অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, ইউরোপ অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। গত শনিবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা রদিওন মিরোশনিক রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসকে বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলো ‘দুঃখজনকভাবে এক যুদ্ধংদেহী অবস্থান’ নিয়েছে। তিনি ইউরোপীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ‘রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে, মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সরাসরি দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ ঠেকানোর চেষ্টা’ করছে তারা। অথচ এই যোগাযোগই হতে পারত সংঘাত নিরসনের পথ।

বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া তার কথিত যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এখন ‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ বা ‘সবকিছুকেই অস্ত্রে’ পরিণত করছে। রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়া ‘ছায়া নৌবহরের’ তেলবাহী জাহাজগুলো ন্যাটোর যোগাযোগ নজরদারির সরঞ্জাম বহন করছে ও বাল্টিক সাগরে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে, এমন সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

ফরাসি কমান্ডোরা ২ অক্টোবর বোরাকায় নামের রুশ তেলবাহী ট্যাংকার আটক করে। সেটির বিরুদ্ধে ড্রোন উড়ানোর অভিযোগ আছে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কোপেনহেগেনের বিমানবন্দর যখন ড্রোনের ঝাঁকের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তখন এটি শহর থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল। পরে ডেনমার্কের পশ্চিম উপকূলে যাত্রাকালে কয়েকটি আঞ্চলিক বিমানবন্দরেও ড্রোন হামলার রিপোর্ট পাওয়া যায়।

চীনা নির্মিত ড্রোন শনাক্তকরণ যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোও মস্কো-বেইজিং আঁতাতের ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা। ২২ সেপ্টেম্বর ড্রোন ঝাঁকে আক্রান্ত হওয়ার দিনে নরওয়ের রাজধানী অসলো বিমানবন্দরের চীনা নির্মিত ড্রোন শনাক্তকরণ ব্যবস্থা নির্মাতা কোম্পানি ডি-জে-আই অ্যারোস্কোপ নিজেই বন্ধ করে দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিমানবন্দর, তেল ও গ্যাস টার্মিনালসহ নানা স্থাপনা এখনো ড্রোন হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে।

ন্যাটো সদস্য পোল্যান্ডের আকাশে রুশ ড্রোন শনাক্তের পর পোলিশ এফ-১৬, ডাচ এফ-৩৫ ও ইতালির আকাশ নজরদারি বিমান (এডব্লিউএসি) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিন্তু এসব প্রতিরোধ পুরোপুরি ব্যয়সাধ্য যুদ্ধবিমানের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ইউক্রেন বিমান, অ্যান্টিড্রোন ড্রোন, কাঁধে বহনযোগ্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও পিকআপভিত্তিক মোবাইল ইউনিটের সমন্বয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে; এখন তারা হেলিকপ্টার ব্যবহারের প্রস্তুতিও নিচ্ছে।

ইউক্রেন থেকে শিক্ষা নিচ্ছে পোল্যান্ড। আকাশসীমায় অনুপ্রবেশের কয়েক দিনের মধ্যেই তারা ইউক্রেনীয় যোদ্ধা অভিজ্ঞদের নিয়োগ দিয়েছে ড্রোনচালক প্রশিক্ষণে এবং ঘোষণা দিয়েছে—নিজ ভূখণ্ডের আকাশে কোনো অচেনা উড়ন্ত বস্তু দেখলেই গুলি করে নামানো হবে। ন্যাটোর পূর্ব সীমান্তের এই দেশগুলোই রুশ হুমকি নিয়ে সবচেয়ে সরব ও সক্রিয়।

ডেনমার্ক এই মাসে জানিয়েছে, পুরোনো ট্যাংকারগুলোর পরিবেশগত ও বিমা-সংক্রান্ত মান যাচাই শুরু করবে। তবে এখনো কোনোটি জব্দ করেনি। স্টকহোমভিত্তিক বিশ্লেষক উইসলান্ডার মনে করেন, নর্ডিক ও বাল্টিক দেশগুলো ‘আরও বৃহৎ পরিসরে’ পদক্ষেপ নিতে পারে ‘ছায়া নৌবহরের বিরুদ্ধে’, যা রাশিয়ার দুর্বল জায়গায় আঘাত হনবে। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে বলেন, ‘এখনো কোনো সমন্বিত নীতি তৈরি হয়নি।’

বিশেষজ্ঞ গ্রাইমস বলেন, ‘পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে বাণিজ্যিক নৌবহর পরিদর্শন বা নিষেধাজ্ঞা, বাল্টিক নজরদারি বাড়ানো, উদ্ভাবনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিপুল অ্যান্টিড্রোন বিনিয়োগ, আর ঐক্যবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা—সবই এখন জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।’

ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট নজরদারি ও দূরপাল্লার সিগন্যাল গোয়েন্দা তথ্যের ওপর নির্ভর করেছে। সম্প্রতি জানা গেছে, রুশ তেল শোধনাগারে ইউক্রেনের সফল হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, লক্ষ্য নির্ধারণ, সময় নির্বাচন ও রুশ প্রতিরক্ষা এড়িয়ে আক্রমণপথ ঠিক করায় মার্কিন সহায়তা ছিল।

কিন্তু এখন সেই সহযোগিতার মান ভেঙে পড়ছে, বলছেন বিশেষজ্ঞ ফিৎসানাকিস। তাঁর ভাষায়, ‘মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে একদল অকার্যকর রাজনৈতিক নেতৃত্ব পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল করে ফেলছে। তারা সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, অথচ রুশ হুমকিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।’

ডাচ গোয়েন্দা সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার কমিয়ে দিয়েছে। এমন পদক্ষেপ অন্য ইউরোপীয় সংস্থাগুলোও নিচ্ছে। ফিৎসানাকিস বলেন, ‘ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অনেক আগেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা বন্ধ করেছে। তাদের আশঙ্কা, এতে তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক উন্মুক্ত হয়ে পড়তে পারে।’

তিনি বলেন, ‘সমস্যাটা রাজনৈতিক। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ–সংক্রান্ত অবস্থান এতটাই দোদুল্যমান যে তাদের প্রতিটি ঘোষণা দিনের মেজাজের ওপর নির্ভর করছে—কোনো কৌশলগত অর্থই এতে নেই।’ অর্থাৎ, এখন কেউই নিশ্চিত নয়, যুক্তরাষ্ট্র আসলে কার পক্ষে।

ফিৎসানাকিসের মতে, ইউক্রেন আক্রমণ রাশিয়ার জন্য ‘১৯৪০–এর দশকের পর সবচেয়ে বিজয়মন্ডিত সময়’, কারণ ‘এই যুদ্ধে তারা ন্যাটোকে কার্যত পঙ্গু করে দিয়েছে—ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যেও বিভাজন তৈরি করেছে।’

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

কয়েক মাস ধরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের করণীয় কী হওয়া উচিত—তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র আগের কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরালো করেছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) গত জানুয়ারিতে ঘোষণা দিয়েছে, তারা আগামী ১ জুলাই থেকে ইরানি তেলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর...

২১ জুন ২০২৫

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট

১ দিন আগে

আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দা

১ দিন আগে

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত দুই মেয়াদের সীমা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি এখনো বিবেচনা করেননি তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—তিনি কি চাইলেই তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন? আইনগতভাবে ট্রাম্পের সামনে কী কী বাধা রয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কী বলে?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীতে স্পষ্ট বলা আছে, কেউ দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

১৯৫১ সালে এই সংশোধনী অনুমোদিত হয়। এর আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের জন্য দুই মেয়াদের সীমা ছিল একধরনের অলিখিত প্রথা, যা দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সময় থেকে প্রচলিত ছিল।

ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সেই প্রথা ভেঙে তৃতীয়বার নির্বাচিত হন এবং চতুর্থ মেয়াদের শুরুতেই ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপরই দুই মেয়াদের সাংবিধানিক সীমা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।

কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক ওয়েন আঙ্গার বলেন, সংবিধানে বিষয়টি স্পষ্ট—প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তিনি মনে করেন, ট্রাম্প আদালতে গেলেও সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তাহলে ট্রাম্পপন্থীরা কি সংবিধান বদলাতে পারবেন? তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে এটি প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে বিভাজন গভীর রয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট—দুটিতেই দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থন দরকার। বিকল্পভাবে, দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতিতে বিশেষ কনভেনশন ডাকতে হয়। এরপর ৫০টি রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে ৩৮টি রাজ্যের আইনসভাকে সংশোধনী অনুমোদন করতে হবে।

বর্তমানে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে অল্প ব্যবধানে (২১৯–২১৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সিনেটে ৫৩–৪৭ আসন নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তারা ২৮টি রাজ্যের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে টেনেসির রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলস চলতি বছরের জানুয়ারিতে একটি প্রস্তাব দেন—যাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বোচ্চ তিনটি অ-ক্রমিক (non-consecutive বা ধারাবাহিক নয়) মেয়াদে দায়িত্ব পালনের অনুমতি চাওয়া হয়।

যদি এই সংশোধনী কখনো পাস হয়, তাহলে ২০১৭ ও ২০২৫ সালের অ-ক্রমিক মেয়াদ শেষে ট্রাম্প ২০২৯ সালে তৃতীয়বার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফেরার সুযোগ আছে কি? ট্রাম্পের বক্তব্য, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী প্রার্থী যদি পদত্যাগ করেন, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ থাকে। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আইনগতভাবে আমি সেটা করতে পারি। তবে আমি মনে করি, মানুষ সেটা ভালোভাবে নেবে না। এটা খুবই চালাকি করা হবে।’

কিন্তু আইন অনুযায়ী, ট্রাম্প আসলে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও প্রার্থী হতে পারবেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১২তম সংশোধনীতে বলা আছে—যে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ারও যোগ্য নন।

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত দুই মেয়াদের সীমা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি এখনো বিবেচনা করেননি তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—তিনি কি চাইলেই তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন? আইনগতভাবে ট্রাম্পের সামনে কী কী বাধা রয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কী বলে?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীতে স্পষ্ট বলা আছে, কেউ দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

১৯৫১ সালে এই সংশোধনী অনুমোদিত হয়। এর আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের জন্য দুই মেয়াদের সীমা ছিল একধরনের অলিখিত প্রথা, যা দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সময় থেকে প্রচলিত ছিল।

ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সেই প্রথা ভেঙে তৃতীয়বার নির্বাচিত হন এবং চতুর্থ মেয়াদের শুরুতেই ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপরই দুই মেয়াদের সাংবিধানিক সীমা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।

কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক ওয়েন আঙ্গার বলেন, সংবিধানে বিষয়টি স্পষ্ট—প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তিনি মনে করেন, ট্রাম্প আদালতে গেলেও সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তাহলে ট্রাম্পপন্থীরা কি সংবিধান বদলাতে পারবেন? তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে এটি প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে বিভাজন গভীর রয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট—দুটিতেই দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থন দরকার। বিকল্পভাবে, দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতিতে বিশেষ কনভেনশন ডাকতে হয়। এরপর ৫০টি রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে ৩৮টি রাজ্যের আইনসভাকে সংশোধনী অনুমোদন করতে হবে।

বর্তমানে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে অল্প ব্যবধানে (২১৯–২১৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সিনেটে ৫৩–৪৭ আসন নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তারা ২৮টি রাজ্যের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে টেনেসির রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলস চলতি বছরের জানুয়ারিতে একটি প্রস্তাব দেন—যাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বোচ্চ তিনটি অ-ক্রমিক (non-consecutive বা ধারাবাহিক নয়) মেয়াদে দায়িত্ব পালনের অনুমতি চাওয়া হয়।

যদি এই সংশোধনী কখনো পাস হয়, তাহলে ২০১৭ ও ২০২৫ সালের অ-ক্রমিক মেয়াদ শেষে ট্রাম্প ২০২৯ সালে তৃতীয়বার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফেরার সুযোগ আছে কি? ট্রাম্পের বক্তব্য, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী প্রার্থী যদি পদত্যাগ করেন, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ থাকে। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আইনগতভাবে আমি সেটা করতে পারি। তবে আমি মনে করি, মানুষ সেটা ভালোভাবে নেবে না। এটা খুবই চালাকি করা হবে।’

কিন্তু আইন অনুযায়ী, ট্রাম্প আসলে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও প্রার্থী হতে পারবেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১২তম সংশোধনীতে বলা আছে—যে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ারও যোগ্য নন।

কয়েক মাস ধরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের করণীয় কী হওয়া উচিত—তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র আগের কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরালো করেছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) গত জানুয়ারিতে ঘোষণা দিয়েছে, তারা আগামী ১ জুলাই থেকে ইরানি তেলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর...

২১ জুন ২০২৫

ইউরোপ নতুন করে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার এই হুমকি ঠেকাতে পুরোপুরি অপ্রস্তুত ইউরোপ। এমনই সতর্কবার্তাই দিয়েছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ। তাঁরা বলছেন, বাল্টিক ও উত্তর সাগর ঘিরে রুশ কর্মকাণ্ডের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে।

১০ ঘণ্টা আগে

আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দা

১ দিন আগে

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

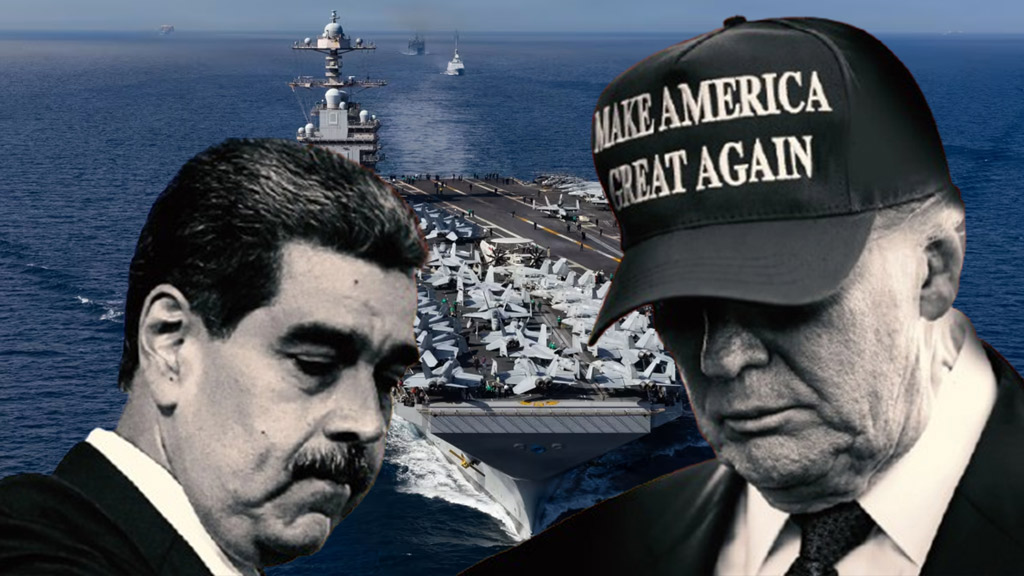

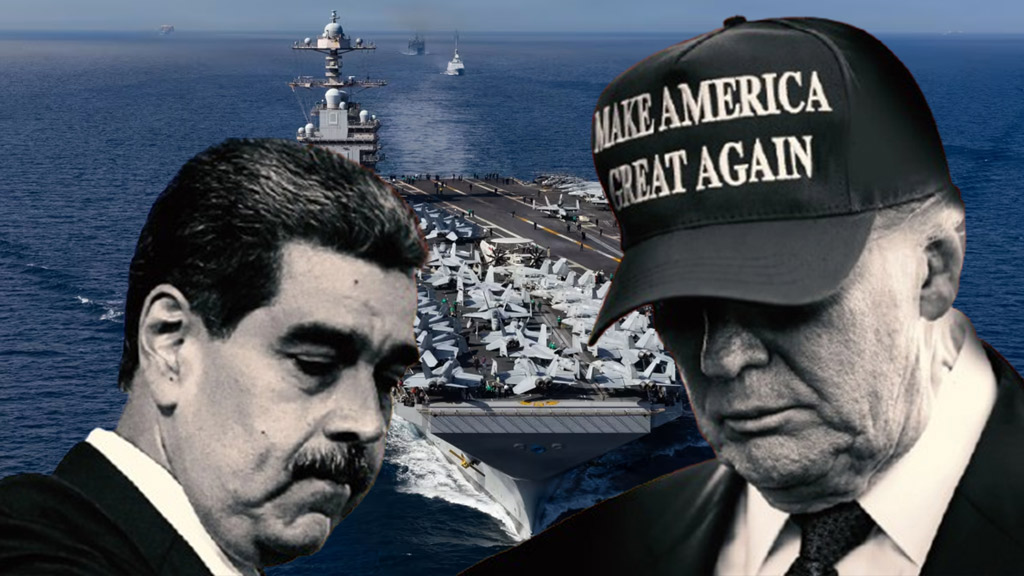

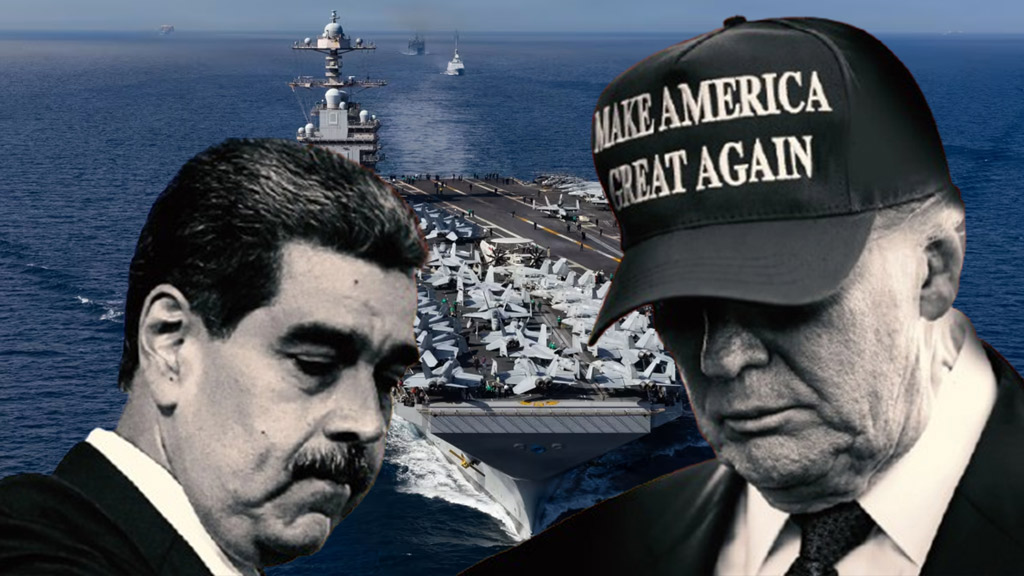

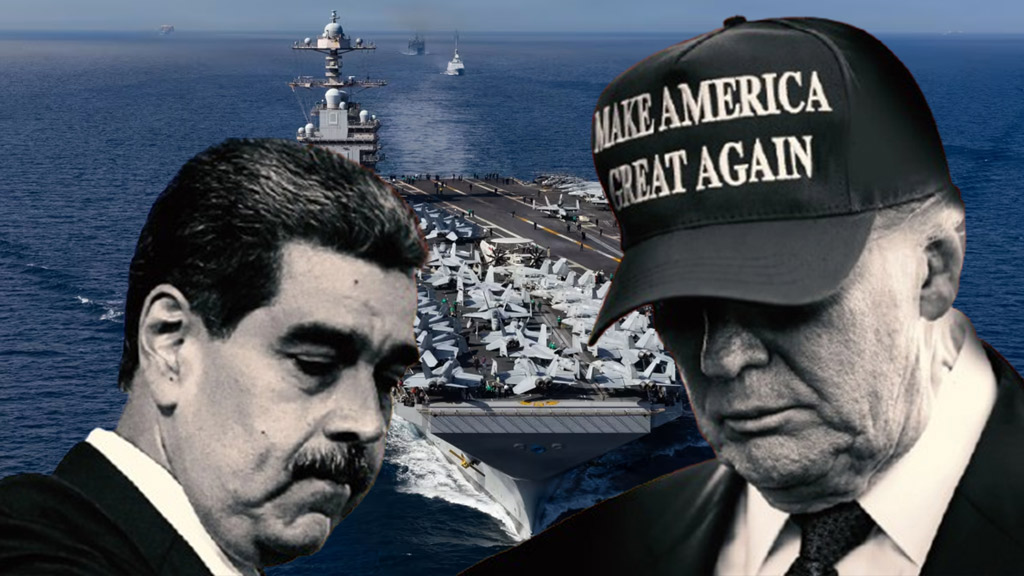

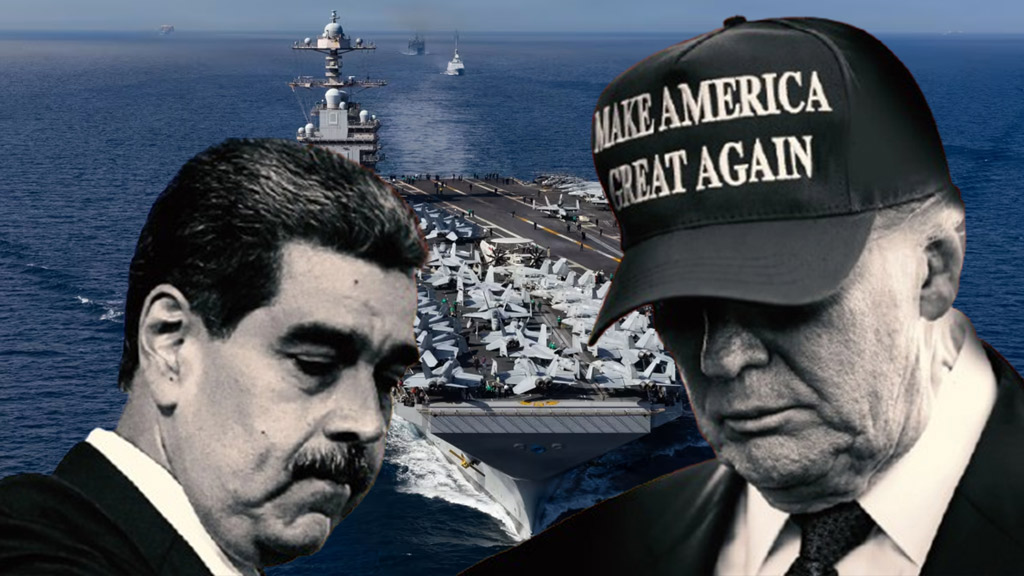

ক্যারিবীয় সাগরে কয়েকটা স্পিডবোট ধ্বংস করার জন্য নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর বিমানবাহী রণতরী, এফ/এ-১৮ যুদ্ধবিমান এবং টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্রে ভরা রণতরী–যুদ্ধজাহাজের বহর দরকার পড়ে না। তারপরও ইউরোপ থেকে এগিয়ে আসছে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশাল রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। এটি এরই মধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবস্থানরত শক্তিশালী মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে জোরালো হচ্ছে ধারণা—ড্রাগ চোরাচালান দমনের নামে ট্রাম্প প্রশাসন হয়তো নতুন সামরিক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প বর্তমানে এশিয়া সফরে রয়েছেন। যেখানে তিনি এরই মধ্যে ‘শান্তির দূত’ হিসেবে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কৃতিত্ব নিয়েছেন। চীনের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্যযুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্য দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মধ্যপ্রাচ্যের গাজায় দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েল হত্যাকাণ্ড বন্ধে এক অস্পষ্ট ‘শান্তিচুক্তির’ কৃতিত্ব তিনি নিয়েছেন।

এমনকি আজারবাইজান–আর্মেনিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈরিতার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে ‘সফল’ মধ্যস্থতার দাবি করেছেন তিনি। আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে।

নতুন শতাব্দীর ‘গানবোট কূটনীতির’ প্রথম লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন। ফোর্ডের উপস্থিতি তাঁকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, হয় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হবে, নয় সেনাবাহিনী তাঁকে উৎখাত করুক। আবার এটাও সম্ভব, যুদ্ধজাহাজের এই উপস্থিতি চোরাচালানবিরোধী অভিযানের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং শাসক পরিবর্তনের উপায়।

মার্কিন বিরোধী দলীয় নেতা ও ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলি এবিসি নিউজে বলেন, ‘কেউ তো আর বেহুদা কোনো যুদ্ধজাহাজের বহরকে অকারণে ওদিক থেকে টেনে ক্যারিবীয়তে নিয়ে আসে না। এর অর্থ হলো—হয় ভয় দেখাবে, নয়তো ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধ শুরু করবে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করছেন, ভেনেজুয়েলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ফেন্টানিলসহ নানা মাদকের মূল পথ। যদিও বাস্তবে দেশটিতে মাদক উৎপাদন প্রায় নেই বললেই চলে, আর বড় রুটগুলো লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, মাদুরো নিজেই নাকি এসব চোরাচালান নেটওয়ার্কের প্রধান। তারা এমনকি গ্যাং সদস্যদের ‘অবৈধ যোদ্ধা’ ঘোষণা করেছে, যাতে আইনগতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যার পথ খোলা যায়।

সিএনএন-কে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ভেতরে কোকেন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও পাচার পথে হামলার পরিকল্পনা করছেন, যদিও তিনি কূটনীতির দরজাও পুরোপুরি বন্ধ করেননি। সাম্প্রতিক কিছু নৌ-অভিযানে তিনি বেশ উল্লসিতও। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ‘আমরা ওদের মেরে ফেলব, ওরা মারা যাবে।’

এই অবস্থায় ট্রাম্প এশিয়া সফরে থাকলেও লাতিন আমেরিকার আকাশে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে তাঁর প্রশাসন ও মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী। রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সিবিএস নিউজকে বলেন, ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলার সম্ভাবনাও ‘খুবই বাস্তবসম্মত।’

তিনি জানান, ট্রাম্প তাঁকে বলেছেন—‘ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের’ বিষয়ে কংগ্রেসকে ব্রিফ করা হবে। গ্রাহামের ভাষায়, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বুঝে ফেলেছেন, মাদুরো একজন অভিযুক্ত মাদক চোরাচালানকারী। এখন সময় হয়েছে তাঁকে সরানোর।’

তবে ভেনেজুয়েলায় সরাসরি হামলা আইনগত ও ভূরাজনৈতিকভাবে বড় প্রশ্ন তুলবে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো সেই ১০টি ধ্বংস করার কৃতিত্ব প্রশাসন নিলেও সেগুলোতে থাকা মাদক বা অপরাধের প্রমাণ প্রকাশ করেনি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার কংগ্রেসের, প্রেসিডেন্টের নয়। অর্থাৎ, ট্রাম্প যদি একতরফাভাবে লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধ শুরু করেন, তাহলে সেটি হবে নির্বাহী ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার। গ্রাহাম অবশ্য মনে করেন, প্রেসিডেন্টের কংগ্রেসের অনুমতি দরকার নেই। তিনি বলেন, ‘নারকো-কার্টেলদের ক্ষেত্রে খেলার নিয়ম বদলে গেছে। আমরা ওদের শেষ করে দেব।’

কেন্টাকির সিনেটর র্যান্ড পল এনবিসি নিউজে বলেন, ‘যখন কাউকে হত্যা করা হয়, তখন অন্তত জানা উচিত কাকে হত্যা করা হচ্ছে। কোনো ঘোষণা ছাড়া যুদ্ধ মানে আপনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনেই তাঁকে হত্যা করছেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার পাওয়ারস অ্যাক্ট অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট অনুমতি ছাড়া ৬০ দিন পর্যন্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে প্রথম নৌ-আক্রমণ ধরা হলে সেই সময়সীমা নভেম্বরের শুরুতেই শেষ হবে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়ান গুডম্যান বলেন, ‘ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলা কেবল তখনই বৈধ হবে, যদি সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার জবাব হয়, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হয়, এবং কংগ্রেস অনুমোদন দেয়। এর কোনোটিই এখনো হয়নি।’

ট্রাম্পের নতুন যুদ্ধ রাজনৈতিকভাবে তাঁর ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরকেও বিব্রত করতে পারে। কারণ তাঁরা বিদেশি সংঘাতে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতিতেই তাঁকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ট্রাম্প তাঁর সরকারি কার্যক্রমে দায়মুক্তি, আর রিপাবলিকান কংগ্রেস তাঁর কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে প্রশ্ন করছে না।

ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ হয়তো মাদুরোর শাসন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু সামরিক অভিযান বেসামরিক প্রাণহানি ও রাজনৈতিক ঐক্যের ঝুঁকি বাড়াবে। ইতিহাস বলে—ইরাক, লিবিয়া কিংবা লাতিন আমেরিকায় সিআইএ–সমর্থিত অভ্যুত্থানগুলো খুব কমই সাফল্য এনেছে। নতুন এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠানে’ হস্তক্ষেপের অভিযোগ আরও ঘনীভূত করবে। ট্রাম্প এখন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকেও চাপে রেখেছেন এবং আর্জেন্টিনার নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন। ব্রাজিলের প্রতিও রয়েছে তাঁর নজর।

এমন হস্তক্ষেপ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অন্য দেশে সরকার বদল ঘটাবে—ঠিক সেই সময়, যখন চীন ও রাশিয়া নিজ নিজ প্রভাববলয় গড়ছে। এতে তাইওয়ান প্রশ্নে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হতে পারে। ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি সরাসরি জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়—জোট, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা মুক্ত বাণিজ্যের তোয়াক্কা না করেই। মাদক প্রবাহ ঠেকানো ভালো উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল আসে প্রধানত মেক্সিকো ও চীন থেকে, ভেনেজুয়েলা থেকে নয়।

তবু মাদুরোকে সরাতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে ভেনেজুয়েলার অভিবাসন কমতে পারে, যা ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লক্ষ্যেও সহায়ক। তাই একে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’-এর পরিপন্থী বলা ভুল হবে—বরং এটি তারই সম্প্রসারণ। তবু ঝুঁকি কম নয়। ট্রাম্প হয়তো ইরাকের মতো দীর্ঘ যুদ্ধ এড়াতে চান, কিন্তু তাঁর এই নীতি দেখায়—তিনি ক্ষমতার সীমা মানতে আগ্রহী নন।

ট্রাম্প প্রায়ই প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যিনি শুল্কনীতি ছাড়াও স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের মাধ্যমে পুয়ের্তো রিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন দখল করেছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনকে অনেকেই জেমস মনরোর সময়কার মতবাদ—‘মনরো ডকট্রিন’-এর আধুনিক সংস্করণ হিসেবে দেখছেন।

এই নতুন ‘মেগা-মনরো ডকট্রিনে’ ইউরোপের জায়গায় এসেছে চীন ও কিছুটা রাশিয়া। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় চীনের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রভাব রুখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি বছর শুরুর দিকে পানামা সফর করে দেশটিকে সতর্ক করেছিলেন, যেন চীনকে পানামা খালে প্রভাব বিস্তার করতে না দেওয়া হয়।

কিউবান অভিবাসীর সন্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও দীর্ঘদিন ধরেই লাতিন আমেরিকার বামপন্থী শাসকদের কট্টর সমালোচক। এখন তাঁর অবস্থান মিলেছে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ আরেক শক্তিশালী নীতিনির্ধারক স্টিফেন মিলারের সঙ্গে। তিনিও অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত।

যদি যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় সফল হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—এটি কি পুরো অঞ্চলের বামপন্থী সরকারগুলোকেও টলিয়ে দেবে? অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এটা ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বৃহত্তর আদর্শিক পুনর্গঠন। তবে চীনা প্রভাব ঠেকানোর অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আসলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে বলেই সমালোচনা উঠছে।

ট্রাম্প সম্প্রতি ব্রাজিলে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। কারণ, দেশটি তাঁর বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানচেষ্টার মামলা করেছে। তিনি আর্জেন্টিনাকে ২০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে শর্ত রেখেছেন—ভোটাররা যেন তাঁর বন্ধু ও ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’—ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের দলকে বেছে নেয়। রয়টার্স জানায়, নির্বাচনে মিলেইয়ের দল ব্যাপক ব্যবধানে জিতেছে।

একই সঙ্গে ট্রাম্প এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলেকে ‘নায়ক’ হিসেবে তুলে ধরছেন, এমনকি অভিবাসীদের পাঠিয়েছেন তাঁর কুখ্যাত জেলে। কলম্বিয়ার লিবারেল নেতা পেত্রোর প্রতিও তাঁর বৈরিতা প্রকাশ্য। সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা মানে তেলসমৃদ্ধ এক দেশ আবার মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত হওয়া—যা ট্রাম্পের বহু উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

ওয়াশিংটনের সঙ্গে বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তা-ই ইঙ্গিত দেয়। গত বছরের বিতর্কিত নির্বাচনে তিনি মাদুরোর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দাবি। সম্প্রতি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া এই নেত্রী স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা যায়। ফক্স নিউজে তিনি বলেন, ‘আমরাই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম, মাদুরোই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই যুদ্ধ থামাচ্ছেন।’

তবে ট্রাম্প যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এসব করছেন, তা বলা কঠিন। কারণ, তিনিই নিজ দেশে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লাতিন আমেরিকা নীতি এখন নতুন করে গণতন্ত্রের সীমারেখা মুছে দিচ্ছে।

সিএনএন অবলম্বনে লিখেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

ক্যারিবীয় সাগরে কয়েকটা স্পিডবোট ধ্বংস করার জন্য নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর বিমানবাহী রণতরী, এফ/এ-১৮ যুদ্ধবিমান এবং টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্রে ভরা রণতরী–যুদ্ধজাহাজের বহর দরকার পড়ে না। তারপরও ইউরোপ থেকে এগিয়ে আসছে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশাল রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। এটি এরই মধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবস্থানরত শক্তিশালী মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে জোরালো হচ্ছে ধারণা—ড্রাগ চোরাচালান দমনের নামে ট্রাম্প প্রশাসন হয়তো নতুন সামরিক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প বর্তমানে এশিয়া সফরে রয়েছেন। যেখানে তিনি এরই মধ্যে ‘শান্তির দূত’ হিসেবে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কৃতিত্ব নিয়েছেন। চীনের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্যযুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্য দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মধ্যপ্রাচ্যের গাজায় দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েল হত্যাকাণ্ড বন্ধে এক অস্পষ্ট ‘শান্তিচুক্তির’ কৃতিত্ব তিনি নিয়েছেন।

এমনকি আজারবাইজান–আর্মেনিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈরিতার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে ‘সফল’ মধ্যস্থতার দাবি করেছেন তিনি। আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে।

নতুন শতাব্দীর ‘গানবোট কূটনীতির’ প্রথম লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন। ফোর্ডের উপস্থিতি তাঁকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, হয় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হবে, নয় সেনাবাহিনী তাঁকে উৎখাত করুক। আবার এটাও সম্ভব, যুদ্ধজাহাজের এই উপস্থিতি চোরাচালানবিরোধী অভিযানের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং শাসক পরিবর্তনের উপায়।

মার্কিন বিরোধী দলীয় নেতা ও ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলি এবিসি নিউজে বলেন, ‘কেউ তো আর বেহুদা কোনো যুদ্ধজাহাজের বহরকে অকারণে ওদিক থেকে টেনে ক্যারিবীয়তে নিয়ে আসে না। এর অর্থ হলো—হয় ভয় দেখাবে, নয়তো ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধ শুরু করবে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করছেন, ভেনেজুয়েলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ফেন্টানিলসহ নানা মাদকের মূল পথ। যদিও বাস্তবে দেশটিতে মাদক উৎপাদন প্রায় নেই বললেই চলে, আর বড় রুটগুলো লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, মাদুরো নিজেই নাকি এসব চোরাচালান নেটওয়ার্কের প্রধান। তারা এমনকি গ্যাং সদস্যদের ‘অবৈধ যোদ্ধা’ ঘোষণা করেছে, যাতে আইনগতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যার পথ খোলা যায়।

সিএনএন-কে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ভেতরে কোকেন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও পাচার পথে হামলার পরিকল্পনা করছেন, যদিও তিনি কূটনীতির দরজাও পুরোপুরি বন্ধ করেননি। সাম্প্রতিক কিছু নৌ-অভিযানে তিনি বেশ উল্লসিতও। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ‘আমরা ওদের মেরে ফেলব, ওরা মারা যাবে।’

এই অবস্থায় ট্রাম্প এশিয়া সফরে থাকলেও লাতিন আমেরিকার আকাশে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে তাঁর প্রশাসন ও মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী। রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সিবিএস নিউজকে বলেন, ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলার সম্ভাবনাও ‘খুবই বাস্তবসম্মত।’

তিনি জানান, ট্রাম্প তাঁকে বলেছেন—‘ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের’ বিষয়ে কংগ্রেসকে ব্রিফ করা হবে। গ্রাহামের ভাষায়, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বুঝে ফেলেছেন, মাদুরো একজন অভিযুক্ত মাদক চোরাচালানকারী। এখন সময় হয়েছে তাঁকে সরানোর।’

তবে ভেনেজুয়েলায় সরাসরি হামলা আইনগত ও ভূরাজনৈতিকভাবে বড় প্রশ্ন তুলবে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো সেই ১০টি ধ্বংস করার কৃতিত্ব প্রশাসন নিলেও সেগুলোতে থাকা মাদক বা অপরাধের প্রমাণ প্রকাশ করেনি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার কংগ্রেসের, প্রেসিডেন্টের নয়। অর্থাৎ, ট্রাম্প যদি একতরফাভাবে লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধ শুরু করেন, তাহলে সেটি হবে নির্বাহী ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার। গ্রাহাম অবশ্য মনে করেন, প্রেসিডেন্টের কংগ্রেসের অনুমতি দরকার নেই। তিনি বলেন, ‘নারকো-কার্টেলদের ক্ষেত্রে খেলার নিয়ম বদলে গেছে। আমরা ওদের শেষ করে দেব।’

কেন্টাকির সিনেটর র্যান্ড পল এনবিসি নিউজে বলেন, ‘যখন কাউকে হত্যা করা হয়, তখন অন্তত জানা উচিত কাকে হত্যা করা হচ্ছে। কোনো ঘোষণা ছাড়া যুদ্ধ মানে আপনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনেই তাঁকে হত্যা করছেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার পাওয়ারস অ্যাক্ট অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট অনুমতি ছাড়া ৬০ দিন পর্যন্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে প্রথম নৌ-আক্রমণ ধরা হলে সেই সময়সীমা নভেম্বরের শুরুতেই শেষ হবে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়ান গুডম্যান বলেন, ‘ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলা কেবল তখনই বৈধ হবে, যদি সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার জবাব হয়, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হয়, এবং কংগ্রেস অনুমোদন দেয়। এর কোনোটিই এখনো হয়নি।’

ট্রাম্পের নতুন যুদ্ধ রাজনৈতিকভাবে তাঁর ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরকেও বিব্রত করতে পারে। কারণ তাঁরা বিদেশি সংঘাতে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতিতেই তাঁকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ট্রাম্প তাঁর সরকারি কার্যক্রমে দায়মুক্তি, আর রিপাবলিকান কংগ্রেস তাঁর কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে প্রশ্ন করছে না।

ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ হয়তো মাদুরোর শাসন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু সামরিক অভিযান বেসামরিক প্রাণহানি ও রাজনৈতিক ঐক্যের ঝুঁকি বাড়াবে। ইতিহাস বলে—ইরাক, লিবিয়া কিংবা লাতিন আমেরিকায় সিআইএ–সমর্থিত অভ্যুত্থানগুলো খুব কমই সাফল্য এনেছে। নতুন এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠানে’ হস্তক্ষেপের অভিযোগ আরও ঘনীভূত করবে। ট্রাম্প এখন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকেও চাপে রেখেছেন এবং আর্জেন্টিনার নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন। ব্রাজিলের প্রতিও রয়েছে তাঁর নজর।

এমন হস্তক্ষেপ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অন্য দেশে সরকার বদল ঘটাবে—ঠিক সেই সময়, যখন চীন ও রাশিয়া নিজ নিজ প্রভাববলয় গড়ছে। এতে তাইওয়ান প্রশ্নে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হতে পারে। ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি সরাসরি জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়—জোট, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা মুক্ত বাণিজ্যের তোয়াক্কা না করেই। মাদক প্রবাহ ঠেকানো ভালো উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল আসে প্রধানত মেক্সিকো ও চীন থেকে, ভেনেজুয়েলা থেকে নয়।

তবু মাদুরোকে সরাতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে ভেনেজুয়েলার অভিবাসন কমতে পারে, যা ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লক্ষ্যেও সহায়ক। তাই একে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’-এর পরিপন্থী বলা ভুল হবে—বরং এটি তারই সম্প্রসারণ। তবু ঝুঁকি কম নয়। ট্রাম্প হয়তো ইরাকের মতো দীর্ঘ যুদ্ধ এড়াতে চান, কিন্তু তাঁর এই নীতি দেখায়—তিনি ক্ষমতার সীমা মানতে আগ্রহী নন।

ট্রাম্প প্রায়ই প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যিনি শুল্কনীতি ছাড়াও স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের মাধ্যমে পুয়ের্তো রিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন দখল করেছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনকে অনেকেই জেমস মনরোর সময়কার মতবাদ—‘মনরো ডকট্রিন’-এর আধুনিক সংস্করণ হিসেবে দেখছেন।

এই নতুন ‘মেগা-মনরো ডকট্রিনে’ ইউরোপের জায়গায় এসেছে চীন ও কিছুটা রাশিয়া। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় চীনের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রভাব রুখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি বছর শুরুর দিকে পানামা সফর করে দেশটিকে সতর্ক করেছিলেন, যেন চীনকে পানামা খালে প্রভাব বিস্তার করতে না দেওয়া হয়।

কিউবান অভিবাসীর সন্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও দীর্ঘদিন ধরেই লাতিন আমেরিকার বামপন্থী শাসকদের কট্টর সমালোচক। এখন তাঁর অবস্থান মিলেছে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ আরেক শক্তিশালী নীতিনির্ধারক স্টিফেন মিলারের সঙ্গে। তিনিও অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত।

যদি যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় সফল হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—এটি কি পুরো অঞ্চলের বামপন্থী সরকারগুলোকেও টলিয়ে দেবে? অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এটা ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বৃহত্তর আদর্শিক পুনর্গঠন। তবে চীনা প্রভাব ঠেকানোর অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আসলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে বলেই সমালোচনা উঠছে।

ট্রাম্প সম্প্রতি ব্রাজিলে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। কারণ, দেশটি তাঁর বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানচেষ্টার মামলা করেছে। তিনি আর্জেন্টিনাকে ২০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে শর্ত রেখেছেন—ভোটাররা যেন তাঁর বন্ধু ও ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’—ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের দলকে বেছে নেয়। রয়টার্স জানায়, নির্বাচনে মিলেইয়ের দল ব্যাপক ব্যবধানে জিতেছে।

একই সঙ্গে ট্রাম্প এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলেকে ‘নায়ক’ হিসেবে তুলে ধরছেন, এমনকি অভিবাসীদের পাঠিয়েছেন তাঁর কুখ্যাত জেলে। কলম্বিয়ার লিবারেল নেতা পেত্রোর প্রতিও তাঁর বৈরিতা প্রকাশ্য। সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা মানে তেলসমৃদ্ধ এক দেশ আবার মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত হওয়া—যা ট্রাম্পের বহু উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

ওয়াশিংটনের সঙ্গে বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তা-ই ইঙ্গিত দেয়। গত বছরের বিতর্কিত নির্বাচনে তিনি মাদুরোর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দাবি। সম্প্রতি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া এই নেত্রী স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা যায়। ফক্স নিউজে তিনি বলেন, ‘আমরাই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম, মাদুরোই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই যুদ্ধ থামাচ্ছেন।’

তবে ট্রাম্প যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এসব করছেন, তা বলা কঠিন। কারণ, তিনিই নিজ দেশে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লাতিন আমেরিকা নীতি এখন নতুন করে গণতন্ত্রের সীমারেখা মুছে দিচ্ছে।

সিএনএন অবলম্বনে লিখেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

কয়েক মাস ধরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের করণীয় কী হওয়া উচিত—তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র আগের কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরালো করেছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) গত জানুয়ারিতে ঘোষণা দিয়েছে, তারা আগামী ১ জুলাই থেকে ইরানি তেলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর...

২১ জুন ২০২৫

ইউরোপ নতুন করে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার এই হুমকি ঠেকাতে পুরোপুরি অপ্রস্তুত ইউরোপ। এমনই সতর্কবার্তাই দিয়েছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ। তাঁরা বলছেন, বাল্টিক ও উত্তর সাগর ঘিরে রুশ কর্মকাণ্ডের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও ইউরোপ এখনো ঘুমিয়ে আছে।

১০ ঘণ্টা আগে

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট

১ দিন আগে

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ।

৩ দিন আগেআবদুল বাছেদ, ঢাকা

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ। এই অবস্থায় দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের নৌবহর ও মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রায় প্রতিদিন মুখোমুখি অবস্থায় থাকে। গত মাসে একবার দুটি চীনা যুদ্ধজাহাজ মাত্র ১৫০ মিটারের দূরত্বে চলে এসেছিল।

গত ২ আগস্ট তাইওয়ানে ‘জিরো ডে অ্যাটাক’ নামে একটি ডিস্টোপিয়ান টেভি সিরিজ মুক্তি পেয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে চীন তাইওয়ানে আগ্রাসন শুরু করতে পারে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ষড়যন্ত্র, গণমাধ্যমে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক প্রভাব খাটানো—সবকিছুই এতে বিশ্লেষণধর্মীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি কল্পকাহিনি হলেও সাম্প্রতিক বাস্তব ঘটনাগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে।

১০ সিজনের বহুল প্রচারিত ও প্রশংসিত এই সিরিজের নির্মাতা চেং হসিন-মেই। তিনি যুক্তরাজ্যভিত্তিক ম্যাগাজিন টাইমকে বলেন, ‘সীমান্ত এলাকায় গেলে আপনি সত্যিই সেই উত্তেজনা টের পাবেন। চীন কোনো না কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েলিংটন কু মনে করছেন, চীনা সেনাবাহিনী (পিএলএ) যেকোনো সামরিক মহড়াকে সত্যিকারের আগ্রাসনে পরিণত করতে পারে। এমন সম্ভাবনা এখন উড়িয়ে দেওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই হুমকি আর চ্যালেঞ্জই এখন তাইওয়ানের সামনে।

চীন বলছে, এটি চূড়ান্ত প্রস্তুতির সময়, আর তাইওয়ান সরকারের ভাষায়, আসন্ন আগ্রাসনের সংকেত। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ২০২৭ সালের মধ্যেই চীন তাইওয়ানে সামরিক অভিযান চালাতে পারে। তবে কেউ কেউ মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা বৈদেশিক মনোযোগের বিভ্রান্তি দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং হয়তো তার আগেই পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাইওয়ান ইস্যুতে ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, চীন আক্রমণ করলে আমেরিকা তাইওয়ানকে একা ছাড়বে না।

এখন ভাবুন, চীন তাইওয়ানে আক্রমণ চালিয়েছে, আর যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপ দেশটির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পেন্টাগনের প্রচলিত যুদ্ধনীতি মেনে মার্কিন নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী হাজার হাজার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে চীনের জাহাজ, কমান্ড সেন্টার ও লজিস্টিক ঘাঁটির দিকে। প্রথম দফার হামলাতেই ৩৩ হাজারেরও বেশি নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্র সাড়ে ৮ হাজারের বেশি টার্গেটে আঘাত হেনেছে। সাইবার হামলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চীনের সামরিক নেটওয়ার্ক, ভেঙে পড়ছে নেতৃত্ব। ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেখানে বেইজিং হয় পিছু হটবে, নয়তো নিরুপায় পরাজয় মেনে নেবে।

কিন্তু যদি মনে করেন, এমনটি হবেই হবে, তাহলে ভুল করছেন। কারণ চীনের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, কমান্ড সেন্টার ও যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংসের পর যখন একের পর এক পরাজয়ের মুখে পড়বে বেইজিং, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ। তখন দেশটি ভিন্নপথে হাঁটতে পারে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারে ভার্টিক্যাল এস্কেলেশন বা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের। চীন হয়তো মার্কিন সমুদ্রসীমায় একটি পারমাণবিক পরীক্ষামূলক হামলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিতে যে এখানেই থেমে যাও। প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াশিংটন কি এমন পদক্ষেপকে পারমাণবিক হামলার পূর্বঘোষণা বলে ধরে নেবে না?

এই বিপজ্জনক উত্তেজনা তৈরি হতে পারে শুধু চীনের পারমাণবিক নীতির কারণে নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব যুদ্ধধারণার ফলেও। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার চীনের নেই। তাই বেইজিং হয়তো এখনো মনে করে যে যুক্তরাষ্ট্র আগে পারমাণবিক হামলা চালালে তারা পাল্টা আঘাত করার মতো সক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে প্রায় ৩ হাজার ৭০০ সক্রিয় পারমাণবিক বোমা ছিল, চীনের সেখানে ছিল মাত্র ৬০০। এই পশ্চাৎপদতার কারণে চীনা নেতারা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন বড় পরাজয় ঠেকাতে।

আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হলো, চীনের অনেক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা দ্বৈত-ক্ষমতাসম্পন্ন; অর্থাৎ একই লঞ্চার থেকে কখনো প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র, আবার কখনো পারমাণবিক ওয়ারহেড নিক্ষেপ করা যায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র যদি এসব লঞ্চারে হামলা চালায়, বেইজিং সেটাকে তাদের পারমাণবিক প্রতিরোধশক্তির ওপর আঘাত হিসেবে দেখতে পারে। এটি পাল্টা পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।

বিশেষ করে ডিএফ-২৬ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলো এই জটিলতা বাড়ায়। একই ঘাঁটিতে প্রচলিত ও পারমাণবিক উভয় ধরনের ওয়ারহেড থাকে এবং প্রশিক্ষণে সৈন্যরা প্রথমে প্রচলিত হামলার মহড়া দেয়, পরে সেটি পারমাণবিক ওয়ারহেডে পরিবর্তন করে। যুক্তরাষ্ট্র এসব ঘাঁটিতে আঘাত হানলে চীন সেটিকে পারমাণবিক হামলার প্রস্তুতি হিসেবে দেখতে পারে। একেই বলে এনট্যাঙ্গলমেন্ট প্রবলেম বা এক হামলার দ্বৈত ব্যাখ্যা, যা পারমাণবিক সংঘাত ডেকে আনতে পারে।

এখানে মার্কিন সামরিক পরিকল্পকেরা পড়ে যান এক দোটানায়। তাঁরা যত দ্রুত ও নিশ্চিত বিজয়ের চিন্তায় যুদ্ধের কৌশল সাজাবেন, তত বেশি পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকিতে পড়ে যান। অথচ বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানোর মতো সরঞ্জাম মজুত নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরিকল্পনায় যে ধরনের যুদ্ধনীতি প্রাধান্য পায়, সেখানে চীনের কমান্ড, কন্ট্রোল, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার, ইন্টেলিজেন্স, সার্ভেইলেন্স ও রিকনাইসেন্স (সি৪ আইএসআর) ব্যবস্থা লক্ষ্য করে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও সাইবার আক্রমণ চালানোর কথা বলা হয়। বাস্তবে তা হয়তো যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করার বদলে আরও দীর্ঘ ও ধ্বংসাত্মক করে তুলতে পারে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সামরিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকারী উপগ্রহ এবং সামরিক অভিযান পরিচালনাকারী কমান্ড সদর দপ্তর পর্যন্ত সবকিছু।

যদি কমান্ডাররা নিহত হন এবং কমান্ড ব্যবস্থা ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও যুদ্ধ পরিকল্পনাবিদদের মনে করা উচিত নয় যে এতে দ্রুত বিজয় আসবে। ইতিহাস দেখিয়েছে, কোনো বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম বছরেই বিপুলসংখ্যক রুশ জেনারেল নিহত হন, তবুও তাদের বাহিনী আজও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। হামাস, হিজবুল্লাহ ও ইসলামিক স্টেটের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, নেতৃত্ব ধ্বংস করলেও তাঁরা কার্যকর সামরিক শক্তি হিসেবে টিকে থেকেছে, যতক্ষণ না তাদের বাহিনীকে ধীরে ধীরে, দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সামরিক অভিযানে পুরোপুরি দমন করা হয়েছে।

মার্কিন যুদ্ধনীতি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক আঘাত হানার ক্ষেপণাস্ত্র তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, আর ভূমি থেকে দূরপাল্লার হামলার অস্ত্র মজুত ফুরোবে ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে। এমনকি যদি তাইওয়ান, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে চীনকে ঠেকাতেও পারে, তবু মূল্যটা ভয়াবহ হবে। ডজন-ডজন জাহাজ ডুবে যাবে, শত শত বিমান ধ্বংস হবে, আর হাজার হাজার সেনা নিহত হবে।

পেন্টাগন সম্প্রতি দ্রুতগতিতে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাতাদের দূরপাল্লার অস্ত্রের উৎপাদন দ্বিগুণ বা এমনকি চারগুণ বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। এসবের মধ্যে রয়েছে দূরপাল্লার জাহাজবিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র ও নির্ভুল আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু এতে সমস্যা আরও বাড়ছে, কারণ এই ‘দূরপাল্লার আক্রমণনির্ভর’ যুদ্ধের ধারণাই আসলে পারমাণবিক সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে, কমাচ্ছে না।

এ বিপদের ব্যাপ্তি শুধু প্রশান্ত মহাসাগরেই সীমাবদ্ধ নয়। ন্যাটোর অনেক পরিকল্পনাও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপীয় সেনা কর্মকর্তারাও বুঝতে পারছেন না যে এসব ‘অপারেশনাল কনসেপ্ট’-এর মধ্যে কতটা বিপজ্জনক উত্তেজনা লুকিয়ে আছে।

কিছু কৌশলবিদ বলেন, পারমাণবিক উত্তেজনার ভয় পেলে যুদ্ধই করা যাবে না; এমন মনোভাবই এখনকার বাস্তবতা। কিন্তু যদি সত্যিই যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী, কতটা ঝুঁকি নেওয়া যাবে, আর সেই ঝুঁকি কমানোর উপায় কী।

এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কৌশলগত গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাইবার শক্তি ও ভবিষ্যৎ সংঘাতবিষয়ক সহযোগী ফেলো ফ্রান্জ-স্টেফান গ্যাডি প্রস্তাব করেন, ‘স্মার্ট অ্যাট্রিশনাল অ্যাপ্রোচ’ একটি বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষয়যুদ্ধনীতি। এতে চীনের কমান্ড সেন্টার বা পারমাণবিক ঘাঁটিতে হামলা না করে তাদের প্রচলিত বাহিনীকে রুখে দেওয়া হবে। এর মানে হলো, যুদ্ধ হবে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর, কিন্তু পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি কমবে।

এই কৌশলে জোর দেওয়া হবে স্বল্পপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারে। বেশি টর্পেডো, ড্রোন এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায়। প্রযুক্তিনির্ভর দ্রুত বিজয়ের মোহ ত্যাগ করে, বাস্তব ও দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে।

কিন্তু সমস্যাটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্মতির অভাব। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কি সত্যিই হাজারো সেনার প্রাণ এবং অর্ধেক নৌবাহিনী হারানোর বিনিময়ে তাইওয়ানের স্বাধীনতা রক্ষা করতে রাজি?

অবশেষে প্রশ্ন একটাই, যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি ত্যাগ করতে প্রস্তুত? সামরিক ইতিহাসবিদ মাইকেল হাওয়ার্ড যেমন বলেছিলেন, পশ্চিম এখনো শান্তির কুয়াশার ভেতর দিয়ে নৌযাত্রা করছে। শেষ মহাযুদ্ধ থেকে সময় যতই দূরে সরে যাচ্ছে, ভয়াবহ ভুলের সম্ভাবনাও ততই বাড়ছে।

তাই যুক্তরাষ্ট্রকে এখনই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। শিল্পক্ষমতা বাড়াতে হবে, পারমাণবিক ঝুঁকি কমানোর কৌশল নিতে হবে এবং জনগণকে জানাতে হবে, এই যুদ্ধের প্রকৃত মূল্য কী হবে। প্রযুক্তি দিয়ে দ্রুত জয়ের ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভেসে চললে, আগামীতে ‘বৃহৎ দুই শক্তির যুদ্ধ’ হবে মানবজাতির জন্য এক ভয়াবহ শিক্ষা। যেমনটি বলেছিলেন এথেন্সের কৌশলবিদ থুসিডিডিস, পরবর্তী মহাশক্তির যুদ্ধ হবে এক কঠোর শিক্ষক।

তথ্যসূত্র: টাইম ও ফরেন পলিসি

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ। এই অবস্থায় দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের নৌবহর ও মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রায় প্রতিদিন মুখোমুখি অবস্থায় থাকে। গত মাসে একবার দুটি চীনা যুদ্ধজাহাজ মাত্র ১৫০ মিটারের দূরত্বে চলে এসেছিল।

গত ২ আগস্ট তাইওয়ানে ‘জিরো ডে অ্যাটাক’ নামে একটি ডিস্টোপিয়ান টেভি সিরিজ মুক্তি পেয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে চীন তাইওয়ানে আগ্রাসন শুরু করতে পারে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ষড়যন্ত্র, গণমাধ্যমে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক প্রভাব খাটানো—সবকিছুই এতে বিশ্লেষণধর্মীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি কল্পকাহিনি হলেও সাম্প্রতিক বাস্তব ঘটনাগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে।

১০ সিজনের বহুল প্রচারিত ও প্রশংসিত এই সিরিজের নির্মাতা চেং হসিন-মেই। তিনি যুক্তরাজ্যভিত্তিক ম্যাগাজিন টাইমকে বলেন, ‘সীমান্ত এলাকায় গেলে আপনি সত্যিই সেই উত্তেজনা টের পাবেন। চীন কোনো না কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েলিংটন কু মনে করছেন, চীনা সেনাবাহিনী (পিএলএ) যেকোনো সামরিক মহড়াকে সত্যিকারের আগ্রাসনে পরিণত করতে পারে। এমন সম্ভাবনা এখন উড়িয়ে দেওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই হুমকি আর চ্যালেঞ্জই এখন তাইওয়ানের সামনে।

চীন বলছে, এটি চূড়ান্ত প্রস্তুতির সময়, আর তাইওয়ান সরকারের ভাষায়, আসন্ন আগ্রাসনের সংকেত। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ২০২৭ সালের মধ্যেই চীন তাইওয়ানে সামরিক অভিযান চালাতে পারে। তবে কেউ কেউ মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা বৈদেশিক মনোযোগের বিভ্রান্তি দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং হয়তো তার আগেই পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাইওয়ান ইস্যুতে ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, চীন আক্রমণ করলে আমেরিকা তাইওয়ানকে একা ছাড়বে না।

এখন ভাবুন, চীন তাইওয়ানে আক্রমণ চালিয়েছে, আর যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপ দেশটির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পেন্টাগনের প্রচলিত যুদ্ধনীতি মেনে মার্কিন নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী হাজার হাজার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে চীনের জাহাজ, কমান্ড সেন্টার ও লজিস্টিক ঘাঁটির দিকে। প্রথম দফার হামলাতেই ৩৩ হাজারেরও বেশি নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্র সাড়ে ৮ হাজারের বেশি টার্গেটে আঘাত হেনেছে। সাইবার হামলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চীনের সামরিক নেটওয়ার্ক, ভেঙে পড়ছে নেতৃত্ব। ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেখানে বেইজিং হয় পিছু হটবে, নয়তো নিরুপায় পরাজয় মেনে নেবে।