ইশতিয়াক হাসান

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘মেলায় যাই রে...’। বুঝতেই পারছেন গল্পটা মাকসুদুল হক বা মাকসুদের।

আজ আসলে আড্ডার ছলেই বলব মাকসুদের গল্প। তাই তাঁর গানের সঙ্গে আমার পরিচয়টা কীভাবে তা বলছি। তখন আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকি, আব্বুর চাকরি সূত্রে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। পাশের বাসায় খালাতো ভাইরা ব্যান্ডের গান শুনতেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা গান খুব ভালো লাগত। মৌসুমি, মাঝি তোর রেডিও নাই, আজ তোমার চিঠি...। কৌতূহলী হয়ে রিজভী ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই শিল্পীর নামটা জানতে পারলাম। তারপরই ‘অঞ্জলি’ সিনেমায় ‘তোমাকে দেখলে একবার মরিতে পারি শতবার’ গানটা শুনে আগাগোড়া ভক্ত বনে গেলাম মাকসুদুল হকের।

এসএসসি পাসের পর সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে থিতু হই ঢাকায়। একদিন পল্লবীতে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর পৈতৃক বাড়িটাও পেয়ে গেলাম। বিধি বাম, সেখানে কনসার্টের কিছু পোস্টার মিললেও তাঁর দেখা পাইনি। তবে কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে এটা-সেটা বুঝিয়ে প্রিয় মাকসুদ ভাইয়ের মোবাইল নম্বরটা ঠিকই জোগাড় করে ফেলি। তারপর প্রথম ফোনালাপের রোমাঞ্চ। ইতিমধ্যে ভক্তদের চমকে দিয়ে ফিডব্যাক ছেড়ে গড়ে তুলেছেন নতুন ব্যান্ড মাকসুদ ও ঢাকা। ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামের গানগুলো রীতিমতো মুখস্থ তখন।

মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার গল্পটা বলার আগে বরং পরে এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় মাকসুদুল হকের মুখ থেকে শোনা তাঁর গানের যাত্রা শুরুর বিষয়ে বলছি। মাকসুদুল হকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা নারায়ণগঞ্জে। পড়াশোনা শুরু নারায়ণগঞ্জ প্রিপারেটরি ইংলিশ স্কুলে। সেটি ছিল মিশনারি স্কুল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মিসেস হাবার্ট নামের এক স্কটিশ ভদ্রমহিলা। পিয়ানো বাজিয়ে গান শেখাতেন। তাঁর কাছেই প্রথম গান শেখেন মাকসুদ। বয়স যখন চার-পাঁচ বছর, স্কুলের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। সেটি ছিল ধর্মীয় সংগীত। সেই কোরাসের লিড অংশটি ছিল ১০ লাইনের মতো। প্রধান শিক্ষিকা সেই অংশ গাওয়ার জন্য ছোট্ট মাকসুদকেই মনোনীত করলেন। এর জন্য সাত দিন রিহার্সেল করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, অনুষ্ঠানের দিনই প্রবল জ্বরে পড়লেন। তবু ওষুধ খেয়ে চলে গেলেন অনুষ্ঠানে।

পরের চমকটা বরং মাকসুদ ভাইয়ের জবানিতে শুনি, ‘পুরস্কার বিতরণীর সময় হঠাৎ আমার নাম ডাকা হলো। অবাক হলাম। যেহেতু আমি কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিইনি, তা ছাড়া ক্লাসের মেধাতালিকায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানেরও অধিকারী নই, তাই কোনো ক্যাটাগরিতে আমার পুরস্কার পাওয়ার কথা নয়! পরে দেখলাম গানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেটিই মঞ্চে আমার প্রথম গান গাওয়া এবং প্রথম কোনো পুরস্কার পাওয়া। সেই থেকে আমার গানের যাত্রা শুরু।’

এবার আবার পুরোনো প্রসঙ্গে। মাকসুদ ভাইয়ের ফোন নম্বর পাওয়ার পর মাঝে মাঝে আলাপ হতো। এর মধ্যেই কোনো এক সময় প্রথম দেখা করলাম। সেটা পুরানা পল্টনে, ইনটেক অনলাইনের অফিসে। কনসালট্যান্ট হিসেবে ছিলেন মাকসুদ ভাই সেখানে। প্রথমবার দেখা হওয়ার সেই ভালো লাগার অনুভূতি এখনো মনে পড়ছে। উল্টো পাশে ঋজু হয়ে বসে থাকা প্রিয় মানুষটির সামনে কেমন নার্ভাস লাগছিল।

মজার ঘটনা, বহু বছর পর ঐতিহ্য থেকে আমার বই বের হওয়ার শুরুতে পল্টনে তাদের অফিসে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, এখানে তো আগেও এসেছি। আরে, এটাই তো ইনটেক অনলাইনের সেই অফিস, যেখানে মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা! ঐতিহ্যের কর্ণধার আরিফুর রহমান নাইম ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই খোলাসা হলো, আমার ওই প্রিয় শিল্পী তাঁর বড় ভাইয়ের বন্ধু। সেই সূত্রে এই অফিসেও কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন।

আজ পয়লা বৈশাখ। মাকসুদ ভাইকে নিয়ে লেখার অবতারণা ‘পয়লা বৈশাখ’ ও ‘মেলায় যাইরে’ নিয়ে। এবার বরং ১৯৯০ সালের মেগা হিট অ্যালবামের টাইটেল গান ‘মেলায় যাইরে’ প্রসঙ্গেই আসি। ২০১৮ সালে রুদ্র আরিফসহ মাকসুদ ভাইয়ের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেন, ‘গানটির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল নববর্ষকে ঘিরে। আমাদের রণসংগীত আছে, জাতীয় সংগীত আছে, অনেক ধরনের বিশেষ সংগীতই হয়তো আছে, কিন্তু কোনো উৎসব সংগীত ছিল না। “মেলা”ই সম্ভবত আমাদের একমাত্র উৎসব সংগীত।’

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

আবার পুরোনো প্রসঙ্গ। মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখার পর কেটে গেছে আরও অনেকগুলো বছর। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে। মনে পড়ে আদাবরে তাঁর বাসা কাম অফিসে যাওয়ার ঘটনাটা। ‘ইয়াং মানুষ, পেটের এক কোণে ফেলে দাও’ বলে বলে, অন্তত ডজনখানেক পুরি গিলিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাঁকে নিয়ে বড় একটা কাজ করার। সেটা পূরণ হয় ২০১৮ সালে। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে রুদ্র ভাই, আসাদ ভাইসহ তাঁর বাড়িতে দারুণ আড্ডা হয়। আমার ধারণা, এখন যেখানে তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানেই দুই যুগ আগে তাঁকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

মাকসুদুল হক সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু তথ্য দিয়ে রাখছি। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই, ১৯৭৩-৭৪ সালে বন্ধুরা মিলে একটি শৌখিন ব্যান্ড দল গড়ে তুলেছিলেন, নাম ‘ফিয়াস্কো’। ততদিনে নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে চলে আসেন। পরে মালীবাগ চৌধুরীপাড়ায় আর্লি বার্ডের সদস্য হয়ে যান। পরে যোগ দেন ফিডব্যাকে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়মিত ইংরেজি গান করেছেন।

মাকসুদ ভাইয়ের বাংলা গানে আসাটা পপ গুরু আজম খানের মাধ্যমেই। মাকসুদ ভাইয়ের মুখেই শুনি ঘটনটি, ‘মাঝেমধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসতেন (আজম খান), আমাদের গান শুনতে। একদিন প্রোগ্রাম শেষে রাতের বেলায় রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একসময় তিনি বলে উঠলেন, ‘তুই বাংলা গানে আয়। এসব হোটেলফোটেল ছেড়ে রাস্তায় নাম, ফাইট দে...!’ উন্নাসিক ভাব নিয়ে আমি জবাব দিলাম, ‘গুরু, বাংলা গানটান আমাকে দিয়ে হবে না!’ শুনেই ঠাস করে এক চড় মেরে বসলেন! আসলে আমাকে খুব আদর করতেন তিনি। কথায় কথায় বলতেন, ‘ফাইট দিতে হবে, আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে।’ মূলত তাঁর স্নেহেই বাংলা গানে মন দিয়েছি।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখছি, মাকসুদুল হক বাংলা গানের জগতে এসেছেন আজম খানের জন্য আর ওয়ারফেজকে বাংলা গান গাওয়ায় অনুপ্রাণিত করেন মাকসুদুল হক।

মাকসুদুল হক একাধারে একজন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, লেখক। মেলায় যাইরের গীতিকার ও সুরকারও কিন্তু তিনি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশ পায় সময় প্রকাশনী থেকে। নাম ছিল ‘আমি বাংলাদেশের দালাল বলছি’। এই বই নিয়েও একটি অন্যরকম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বইটি কাছের কোনো বইয়ের দোকানে পাচ্ছিলাম না। চলে গেলাম বাংলাবাজারের সময়ের বিক্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু বই কিনতে গিয়ে দেখলাম যে কোনো কারণে ৪০-৫০ টাকা কম আছে। আসলে তখন পড়াশোনা করি, হাতে খুব বেশি টাকা থাকত না। তা ছাড়া বইটির দাম ধারণার চেয়ে একটু বেশি ছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, তখন বিক্রয়কেন্দ্রে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন সময়ের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ। তাঁরা বললেন, বইটি নিয়ে যান। পরে কখনো সময়-সুযোগ হলে দিয়েন। পরে অবশ্য বাংলাবাজার গেলে বাকি টাকাটা দিয়ে এসেছিলাম।

এখানে মাকসুদ ভাই সম্পর্ক আরও কয়েকটি কথা না বললেই নয়। মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বাম্বা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০-৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতি বাম্বার আয়োজনে গান পরিবেশন করে ১২টি ব্যান্ড। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্ট। এই কনসার্ট আয়োজনের বাম্বার সভাপতি মাকসুদুল হকের পাশাপাশি বড় ভূমিকা ছিল সদ্য প্রয়াত ব্যান্ডশিল্পী খালিদের। ওই সময় চাইমের লিড ভোকাল খালিদ ছিলেন বাম্বার সাধারণ সম্পাদক।

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

আর আজ অবশ্যই আমাদের বাঙালিদের জন্য বিশেষ একটি দিন। আজ পয়লা বৈশাখ, আমাদের বাংলা নববর্ষের দিন। আর এই দিনের জন্য ‘মেলায় যাইরে’র মতো চমৎকার একটি গান শ্রোতাদের উপহার দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় মাকসুদুল হক।

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘মেলায় যাই রে...’। বুঝতেই পারছেন গল্পটা মাকসুদুল হক বা মাকসুদের।

আজ আসলে আড্ডার ছলেই বলব মাকসুদের গল্প। তাই তাঁর গানের সঙ্গে আমার পরিচয়টা কীভাবে তা বলছি। তখন আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকি, আব্বুর চাকরি সূত্রে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। পাশের বাসায় খালাতো ভাইরা ব্যান্ডের গান শুনতেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা গান খুব ভালো লাগত। মৌসুমি, মাঝি তোর রেডিও নাই, আজ তোমার চিঠি...। কৌতূহলী হয়ে রিজভী ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই শিল্পীর নামটা জানতে পারলাম। তারপরই ‘অঞ্জলি’ সিনেমায় ‘তোমাকে দেখলে একবার মরিতে পারি শতবার’ গানটা শুনে আগাগোড়া ভক্ত বনে গেলাম মাকসুদুল হকের।

এসএসসি পাসের পর সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে থিতু হই ঢাকায়। একদিন পল্লবীতে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর পৈতৃক বাড়িটাও পেয়ে গেলাম। বিধি বাম, সেখানে কনসার্টের কিছু পোস্টার মিললেও তাঁর দেখা পাইনি। তবে কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে এটা-সেটা বুঝিয়ে প্রিয় মাকসুদ ভাইয়ের মোবাইল নম্বরটা ঠিকই জোগাড় করে ফেলি। তারপর প্রথম ফোনালাপের রোমাঞ্চ। ইতিমধ্যে ভক্তদের চমকে দিয়ে ফিডব্যাক ছেড়ে গড়ে তুলেছেন নতুন ব্যান্ড মাকসুদ ও ঢাকা। ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামের গানগুলো রীতিমতো মুখস্থ তখন।

মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার গল্পটা বলার আগে বরং পরে এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় মাকসুদুল হকের মুখ থেকে শোনা তাঁর গানের যাত্রা শুরুর বিষয়ে বলছি। মাকসুদুল হকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা নারায়ণগঞ্জে। পড়াশোনা শুরু নারায়ণগঞ্জ প্রিপারেটরি ইংলিশ স্কুলে। সেটি ছিল মিশনারি স্কুল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মিসেস হাবার্ট নামের এক স্কটিশ ভদ্রমহিলা। পিয়ানো বাজিয়ে গান শেখাতেন। তাঁর কাছেই প্রথম গান শেখেন মাকসুদ। বয়স যখন চার-পাঁচ বছর, স্কুলের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। সেটি ছিল ধর্মীয় সংগীত। সেই কোরাসের লিড অংশটি ছিল ১০ লাইনের মতো। প্রধান শিক্ষিকা সেই অংশ গাওয়ার জন্য ছোট্ট মাকসুদকেই মনোনীত করলেন। এর জন্য সাত দিন রিহার্সেল করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, অনুষ্ঠানের দিনই প্রবল জ্বরে পড়লেন। তবু ওষুধ খেয়ে চলে গেলেন অনুষ্ঠানে।

পরের চমকটা বরং মাকসুদ ভাইয়ের জবানিতে শুনি, ‘পুরস্কার বিতরণীর সময় হঠাৎ আমার নাম ডাকা হলো। অবাক হলাম। যেহেতু আমি কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিইনি, তা ছাড়া ক্লাসের মেধাতালিকায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানেরও অধিকারী নই, তাই কোনো ক্যাটাগরিতে আমার পুরস্কার পাওয়ার কথা নয়! পরে দেখলাম গানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেটিই মঞ্চে আমার প্রথম গান গাওয়া এবং প্রথম কোনো পুরস্কার পাওয়া। সেই থেকে আমার গানের যাত্রা শুরু।’

এবার আবার পুরোনো প্রসঙ্গে। মাকসুদ ভাইয়ের ফোন নম্বর পাওয়ার পর মাঝে মাঝে আলাপ হতো। এর মধ্যেই কোনো এক সময় প্রথম দেখা করলাম। সেটা পুরানা পল্টনে, ইনটেক অনলাইনের অফিসে। কনসালট্যান্ট হিসেবে ছিলেন মাকসুদ ভাই সেখানে। প্রথমবার দেখা হওয়ার সেই ভালো লাগার অনুভূতি এখনো মনে পড়ছে। উল্টো পাশে ঋজু হয়ে বসে থাকা প্রিয় মানুষটির সামনে কেমন নার্ভাস লাগছিল।

মজার ঘটনা, বহু বছর পর ঐতিহ্য থেকে আমার বই বের হওয়ার শুরুতে পল্টনে তাদের অফিসে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, এখানে তো আগেও এসেছি। আরে, এটাই তো ইনটেক অনলাইনের সেই অফিস, যেখানে মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা! ঐতিহ্যের কর্ণধার আরিফুর রহমান নাইম ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই খোলাসা হলো, আমার ওই প্রিয় শিল্পী তাঁর বড় ভাইয়ের বন্ধু। সেই সূত্রে এই অফিসেও কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন।

আজ পয়লা বৈশাখ। মাকসুদ ভাইকে নিয়ে লেখার অবতারণা ‘পয়লা বৈশাখ’ ও ‘মেলায় যাইরে’ নিয়ে। এবার বরং ১৯৯০ সালের মেগা হিট অ্যালবামের টাইটেল গান ‘মেলায় যাইরে’ প্রসঙ্গেই আসি। ২০১৮ সালে রুদ্র আরিফসহ মাকসুদ ভাইয়ের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেন, ‘গানটির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল নববর্ষকে ঘিরে। আমাদের রণসংগীত আছে, জাতীয় সংগীত আছে, অনেক ধরনের বিশেষ সংগীতই হয়তো আছে, কিন্তু কোনো উৎসব সংগীত ছিল না। “মেলা”ই সম্ভবত আমাদের একমাত্র উৎসব সংগীত।’

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

আবার পুরোনো প্রসঙ্গ। মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখার পর কেটে গেছে আরও অনেকগুলো বছর। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে। মনে পড়ে আদাবরে তাঁর বাসা কাম অফিসে যাওয়ার ঘটনাটা। ‘ইয়াং মানুষ, পেটের এক কোণে ফেলে দাও’ বলে বলে, অন্তত ডজনখানেক পুরি গিলিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাঁকে নিয়ে বড় একটা কাজ করার। সেটা পূরণ হয় ২০১৮ সালে। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে রুদ্র ভাই, আসাদ ভাইসহ তাঁর বাড়িতে দারুণ আড্ডা হয়। আমার ধারণা, এখন যেখানে তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানেই দুই যুগ আগে তাঁকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

মাকসুদুল হক সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু তথ্য দিয়ে রাখছি। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই, ১৯৭৩-৭৪ সালে বন্ধুরা মিলে একটি শৌখিন ব্যান্ড দল গড়ে তুলেছিলেন, নাম ‘ফিয়াস্কো’। ততদিনে নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে চলে আসেন। পরে মালীবাগ চৌধুরীপাড়ায় আর্লি বার্ডের সদস্য হয়ে যান। পরে যোগ দেন ফিডব্যাকে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়মিত ইংরেজি গান করেছেন।

মাকসুদ ভাইয়ের বাংলা গানে আসাটা পপ গুরু আজম খানের মাধ্যমেই। মাকসুদ ভাইয়ের মুখেই শুনি ঘটনটি, ‘মাঝেমধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসতেন (আজম খান), আমাদের গান শুনতে। একদিন প্রোগ্রাম শেষে রাতের বেলায় রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একসময় তিনি বলে উঠলেন, ‘তুই বাংলা গানে আয়। এসব হোটেলফোটেল ছেড়ে রাস্তায় নাম, ফাইট দে...!’ উন্নাসিক ভাব নিয়ে আমি জবাব দিলাম, ‘গুরু, বাংলা গানটান আমাকে দিয়ে হবে না!’ শুনেই ঠাস করে এক চড় মেরে বসলেন! আসলে আমাকে খুব আদর করতেন তিনি। কথায় কথায় বলতেন, ‘ফাইট দিতে হবে, আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে।’ মূলত তাঁর স্নেহেই বাংলা গানে মন দিয়েছি।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখছি, মাকসুদুল হক বাংলা গানের জগতে এসেছেন আজম খানের জন্য আর ওয়ারফেজকে বাংলা গান গাওয়ায় অনুপ্রাণিত করেন মাকসুদুল হক।

মাকসুদুল হক একাধারে একজন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, লেখক। মেলায় যাইরের গীতিকার ও সুরকারও কিন্তু তিনি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশ পায় সময় প্রকাশনী থেকে। নাম ছিল ‘আমি বাংলাদেশের দালাল বলছি’। এই বই নিয়েও একটি অন্যরকম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বইটি কাছের কোনো বইয়ের দোকানে পাচ্ছিলাম না। চলে গেলাম বাংলাবাজারের সময়ের বিক্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু বই কিনতে গিয়ে দেখলাম যে কোনো কারণে ৪০-৫০ টাকা কম আছে। আসলে তখন পড়াশোনা করি, হাতে খুব বেশি টাকা থাকত না। তা ছাড়া বইটির দাম ধারণার চেয়ে একটু বেশি ছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, তখন বিক্রয়কেন্দ্রে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন সময়ের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ। তাঁরা বললেন, বইটি নিয়ে যান। পরে কখনো সময়-সুযোগ হলে দিয়েন। পরে অবশ্য বাংলাবাজার গেলে বাকি টাকাটা দিয়ে এসেছিলাম।

এখানে মাকসুদ ভাই সম্পর্ক আরও কয়েকটি কথা না বললেই নয়। মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বাম্বা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০-৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতি বাম্বার আয়োজনে গান পরিবেশন করে ১২টি ব্যান্ড। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্ট। এই কনসার্ট আয়োজনের বাম্বার সভাপতি মাকসুদুল হকের পাশাপাশি বড় ভূমিকা ছিল সদ্য প্রয়াত ব্যান্ডশিল্পী খালিদের। ওই সময় চাইমের লিড ভোকাল খালিদ ছিলেন বাম্বার সাধারণ সম্পাদক।

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

আর আজ অবশ্যই আমাদের বাঙালিদের জন্য বিশেষ একটি দিন। আজ পয়লা বৈশাখ, আমাদের বাংলা নববর্ষের দিন। আর এই দিনের জন্য ‘মেলায় যাইরে’র মতো চমৎকার একটি গান শ্রোতাদের উপহার দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় মাকসুদুল হক।

ইশতিয়াক হাসান

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘মেলায় যাই রে...’। বুঝতেই পারছেন গল্পটা মাকসুদুল হক বা মাকসুদের।

আজ আসলে আড্ডার ছলেই বলব মাকসুদের গল্প। তাই তাঁর গানের সঙ্গে আমার পরিচয়টা কীভাবে তা বলছি। তখন আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকি, আব্বুর চাকরি সূত্রে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। পাশের বাসায় খালাতো ভাইরা ব্যান্ডের গান শুনতেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা গান খুব ভালো লাগত। মৌসুমি, মাঝি তোর রেডিও নাই, আজ তোমার চিঠি...। কৌতূহলী হয়ে রিজভী ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই শিল্পীর নামটা জানতে পারলাম। তারপরই ‘অঞ্জলি’ সিনেমায় ‘তোমাকে দেখলে একবার মরিতে পারি শতবার’ গানটা শুনে আগাগোড়া ভক্ত বনে গেলাম মাকসুদুল হকের।

এসএসসি পাসের পর সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে থিতু হই ঢাকায়। একদিন পল্লবীতে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর পৈতৃক বাড়িটাও পেয়ে গেলাম। বিধি বাম, সেখানে কনসার্টের কিছু পোস্টার মিললেও তাঁর দেখা পাইনি। তবে কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে এটা-সেটা বুঝিয়ে প্রিয় মাকসুদ ভাইয়ের মোবাইল নম্বরটা ঠিকই জোগাড় করে ফেলি। তারপর প্রথম ফোনালাপের রোমাঞ্চ। ইতিমধ্যে ভক্তদের চমকে দিয়ে ফিডব্যাক ছেড়ে গড়ে তুলেছেন নতুন ব্যান্ড মাকসুদ ও ঢাকা। ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামের গানগুলো রীতিমতো মুখস্থ তখন।

মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার গল্পটা বলার আগে বরং পরে এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় মাকসুদুল হকের মুখ থেকে শোনা তাঁর গানের যাত্রা শুরুর বিষয়ে বলছি। মাকসুদুল হকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা নারায়ণগঞ্জে। পড়াশোনা শুরু নারায়ণগঞ্জ প্রিপারেটরি ইংলিশ স্কুলে। সেটি ছিল মিশনারি স্কুল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মিসেস হাবার্ট নামের এক স্কটিশ ভদ্রমহিলা। পিয়ানো বাজিয়ে গান শেখাতেন। তাঁর কাছেই প্রথম গান শেখেন মাকসুদ। বয়স যখন চার-পাঁচ বছর, স্কুলের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। সেটি ছিল ধর্মীয় সংগীত। সেই কোরাসের লিড অংশটি ছিল ১০ লাইনের মতো। প্রধান শিক্ষিকা সেই অংশ গাওয়ার জন্য ছোট্ট মাকসুদকেই মনোনীত করলেন। এর জন্য সাত দিন রিহার্সেল করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, অনুষ্ঠানের দিনই প্রবল জ্বরে পড়লেন। তবু ওষুধ খেয়ে চলে গেলেন অনুষ্ঠানে।

পরের চমকটা বরং মাকসুদ ভাইয়ের জবানিতে শুনি, ‘পুরস্কার বিতরণীর সময় হঠাৎ আমার নাম ডাকা হলো। অবাক হলাম। যেহেতু আমি কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিইনি, তা ছাড়া ক্লাসের মেধাতালিকায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানেরও অধিকারী নই, তাই কোনো ক্যাটাগরিতে আমার পুরস্কার পাওয়ার কথা নয়! পরে দেখলাম গানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেটিই মঞ্চে আমার প্রথম গান গাওয়া এবং প্রথম কোনো পুরস্কার পাওয়া। সেই থেকে আমার গানের যাত্রা শুরু।’

এবার আবার পুরোনো প্রসঙ্গে। মাকসুদ ভাইয়ের ফোন নম্বর পাওয়ার পর মাঝে মাঝে আলাপ হতো। এর মধ্যেই কোনো এক সময় প্রথম দেখা করলাম। সেটা পুরানা পল্টনে, ইনটেক অনলাইনের অফিসে। কনসালট্যান্ট হিসেবে ছিলেন মাকসুদ ভাই সেখানে। প্রথমবার দেখা হওয়ার সেই ভালো লাগার অনুভূতি এখনো মনে পড়ছে। উল্টো পাশে ঋজু হয়ে বসে থাকা প্রিয় মানুষটির সামনে কেমন নার্ভাস লাগছিল।

মজার ঘটনা, বহু বছর পর ঐতিহ্য থেকে আমার বই বের হওয়ার শুরুতে পল্টনে তাদের অফিসে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, এখানে তো আগেও এসেছি। আরে, এটাই তো ইনটেক অনলাইনের সেই অফিস, যেখানে মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা! ঐতিহ্যের কর্ণধার আরিফুর রহমান নাইম ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই খোলাসা হলো, আমার ওই প্রিয় শিল্পী তাঁর বড় ভাইয়ের বন্ধু। সেই সূত্রে এই অফিসেও কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন।

আজ পয়লা বৈশাখ। মাকসুদ ভাইকে নিয়ে লেখার অবতারণা ‘পয়লা বৈশাখ’ ও ‘মেলায় যাইরে’ নিয়ে। এবার বরং ১৯৯০ সালের মেগা হিট অ্যালবামের টাইটেল গান ‘মেলায় যাইরে’ প্রসঙ্গেই আসি। ২০১৮ সালে রুদ্র আরিফসহ মাকসুদ ভাইয়ের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেন, ‘গানটির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল নববর্ষকে ঘিরে। আমাদের রণসংগীত আছে, জাতীয় সংগীত আছে, অনেক ধরনের বিশেষ সংগীতই হয়তো আছে, কিন্তু কোনো উৎসব সংগীত ছিল না। “মেলা”ই সম্ভবত আমাদের একমাত্র উৎসব সংগীত।’

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

আবার পুরোনো প্রসঙ্গ। মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখার পর কেটে গেছে আরও অনেকগুলো বছর। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে। মনে পড়ে আদাবরে তাঁর বাসা কাম অফিসে যাওয়ার ঘটনাটা। ‘ইয়াং মানুষ, পেটের এক কোণে ফেলে দাও’ বলে বলে, অন্তত ডজনখানেক পুরি গিলিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাঁকে নিয়ে বড় একটা কাজ করার। সেটা পূরণ হয় ২০১৮ সালে। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে রুদ্র ভাই, আসাদ ভাইসহ তাঁর বাড়িতে দারুণ আড্ডা হয়। আমার ধারণা, এখন যেখানে তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানেই দুই যুগ আগে তাঁকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

মাকসুদুল হক সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু তথ্য দিয়ে রাখছি। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই, ১৯৭৩-৭৪ সালে বন্ধুরা মিলে একটি শৌখিন ব্যান্ড দল গড়ে তুলেছিলেন, নাম ‘ফিয়াস্কো’। ততদিনে নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে চলে আসেন। পরে মালীবাগ চৌধুরীপাড়ায় আর্লি বার্ডের সদস্য হয়ে যান। পরে যোগ দেন ফিডব্যাকে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়মিত ইংরেজি গান করেছেন।

মাকসুদ ভাইয়ের বাংলা গানে আসাটা পপ গুরু আজম খানের মাধ্যমেই। মাকসুদ ভাইয়ের মুখেই শুনি ঘটনটি, ‘মাঝেমধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসতেন (আজম খান), আমাদের গান শুনতে। একদিন প্রোগ্রাম শেষে রাতের বেলায় রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একসময় তিনি বলে উঠলেন, ‘তুই বাংলা গানে আয়। এসব হোটেলফোটেল ছেড়ে রাস্তায় নাম, ফাইট দে...!’ উন্নাসিক ভাব নিয়ে আমি জবাব দিলাম, ‘গুরু, বাংলা গানটান আমাকে দিয়ে হবে না!’ শুনেই ঠাস করে এক চড় মেরে বসলেন! আসলে আমাকে খুব আদর করতেন তিনি। কথায় কথায় বলতেন, ‘ফাইট দিতে হবে, আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে।’ মূলত তাঁর স্নেহেই বাংলা গানে মন দিয়েছি।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখছি, মাকসুদুল হক বাংলা গানের জগতে এসেছেন আজম খানের জন্য আর ওয়ারফেজকে বাংলা গান গাওয়ায় অনুপ্রাণিত করেন মাকসুদুল হক।

মাকসুদুল হক একাধারে একজন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, লেখক। মেলায় যাইরের গীতিকার ও সুরকারও কিন্তু তিনি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশ পায় সময় প্রকাশনী থেকে। নাম ছিল ‘আমি বাংলাদেশের দালাল বলছি’। এই বই নিয়েও একটি অন্যরকম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বইটি কাছের কোনো বইয়ের দোকানে পাচ্ছিলাম না। চলে গেলাম বাংলাবাজারের সময়ের বিক্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু বই কিনতে গিয়ে দেখলাম যে কোনো কারণে ৪০-৫০ টাকা কম আছে। আসলে তখন পড়াশোনা করি, হাতে খুব বেশি টাকা থাকত না। তা ছাড়া বইটির দাম ধারণার চেয়ে একটু বেশি ছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, তখন বিক্রয়কেন্দ্রে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন সময়ের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ। তাঁরা বললেন, বইটি নিয়ে যান। পরে কখনো সময়-সুযোগ হলে দিয়েন। পরে অবশ্য বাংলাবাজার গেলে বাকি টাকাটা দিয়ে এসেছিলাম।

এখানে মাকসুদ ভাই সম্পর্ক আরও কয়েকটি কথা না বললেই নয়। মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বাম্বা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০-৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতি বাম্বার আয়োজনে গান পরিবেশন করে ১২টি ব্যান্ড। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্ট। এই কনসার্ট আয়োজনের বাম্বার সভাপতি মাকসুদুল হকের পাশাপাশি বড় ভূমিকা ছিল সদ্য প্রয়াত ব্যান্ডশিল্পী খালিদের। ওই সময় চাইমের লিড ভোকাল খালিদ ছিলেন বাম্বার সাধারণ সম্পাদক।

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

আর আজ অবশ্যই আমাদের বাঙালিদের জন্য বিশেষ একটি দিন। আজ পয়লা বৈশাখ, আমাদের বাংলা নববর্ষের দিন। আর এই দিনের জন্য ‘মেলায় যাইরে’র মতো চমৎকার একটি গান শ্রোতাদের উপহার দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় মাকসুদুল হক।

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘মেলায় যাই রে...’। বুঝতেই পারছেন গল্পটা মাকসুদুল হক বা মাকসুদের।

আজ আসলে আড্ডার ছলেই বলব মাকসুদের গল্প। তাই তাঁর গানের সঙ্গে আমার পরিচয়টা কীভাবে তা বলছি। তখন আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকি, আব্বুর চাকরি সূত্রে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। পাশের বাসায় খালাতো ভাইরা ব্যান্ডের গান শুনতেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা গান খুব ভালো লাগত। মৌসুমি, মাঝি তোর রেডিও নাই, আজ তোমার চিঠি...। কৌতূহলী হয়ে রিজভী ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই শিল্পীর নামটা জানতে পারলাম। তারপরই ‘অঞ্জলি’ সিনেমায় ‘তোমাকে দেখলে একবার মরিতে পারি শতবার’ গানটা শুনে আগাগোড়া ভক্ত বনে গেলাম মাকসুদুল হকের।

এসএসসি পাসের পর সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে থিতু হই ঢাকায়। একদিন পল্লবীতে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর পৈতৃক বাড়িটাও পেয়ে গেলাম। বিধি বাম, সেখানে কনসার্টের কিছু পোস্টার মিললেও তাঁর দেখা পাইনি। তবে কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে এটা-সেটা বুঝিয়ে প্রিয় মাকসুদ ভাইয়ের মোবাইল নম্বরটা ঠিকই জোগাড় করে ফেলি। তারপর প্রথম ফোনালাপের রোমাঞ্চ। ইতিমধ্যে ভক্তদের চমকে দিয়ে ফিডব্যাক ছেড়ে গড়ে তুলেছেন নতুন ব্যান্ড মাকসুদ ও ঢাকা। ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামের গানগুলো রীতিমতো মুখস্থ তখন।

মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার গল্পটা বলার আগে বরং পরে এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় মাকসুদুল হকের মুখ থেকে শোনা তাঁর গানের যাত্রা শুরুর বিষয়ে বলছি। মাকসুদুল হকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা নারায়ণগঞ্জে। পড়াশোনা শুরু নারায়ণগঞ্জ প্রিপারেটরি ইংলিশ স্কুলে। সেটি ছিল মিশনারি স্কুল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মিসেস হাবার্ট নামের এক স্কটিশ ভদ্রমহিলা। পিয়ানো বাজিয়ে গান শেখাতেন। তাঁর কাছেই প্রথম গান শেখেন মাকসুদ। বয়স যখন চার-পাঁচ বছর, স্কুলের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। সেটি ছিল ধর্মীয় সংগীত। সেই কোরাসের লিড অংশটি ছিল ১০ লাইনের মতো। প্রধান শিক্ষিকা সেই অংশ গাওয়ার জন্য ছোট্ট মাকসুদকেই মনোনীত করলেন। এর জন্য সাত দিন রিহার্সেল করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, অনুষ্ঠানের দিনই প্রবল জ্বরে পড়লেন। তবু ওষুধ খেয়ে চলে গেলেন অনুষ্ঠানে।

পরের চমকটা বরং মাকসুদ ভাইয়ের জবানিতে শুনি, ‘পুরস্কার বিতরণীর সময় হঠাৎ আমার নাম ডাকা হলো। অবাক হলাম। যেহেতু আমি কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিইনি, তা ছাড়া ক্লাসের মেধাতালিকায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানেরও অধিকারী নই, তাই কোনো ক্যাটাগরিতে আমার পুরস্কার পাওয়ার কথা নয়! পরে দেখলাম গানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেটিই মঞ্চে আমার প্রথম গান গাওয়া এবং প্রথম কোনো পুরস্কার পাওয়া। সেই থেকে আমার গানের যাত্রা শুরু।’

এবার আবার পুরোনো প্রসঙ্গে। মাকসুদ ভাইয়ের ফোন নম্বর পাওয়ার পর মাঝে মাঝে আলাপ হতো। এর মধ্যেই কোনো এক সময় প্রথম দেখা করলাম। সেটা পুরানা পল্টনে, ইনটেক অনলাইনের অফিসে। কনসালট্যান্ট হিসেবে ছিলেন মাকসুদ ভাই সেখানে। প্রথমবার দেখা হওয়ার সেই ভালো লাগার অনুভূতি এখনো মনে পড়ছে। উল্টো পাশে ঋজু হয়ে বসে থাকা প্রিয় মানুষটির সামনে কেমন নার্ভাস লাগছিল।

মজার ঘটনা, বহু বছর পর ঐতিহ্য থেকে আমার বই বের হওয়ার শুরুতে পল্টনে তাদের অফিসে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, এখানে তো আগেও এসেছি। আরে, এটাই তো ইনটেক অনলাইনের সেই অফিস, যেখানে মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা! ঐতিহ্যের কর্ণধার আরিফুর রহমান নাইম ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই খোলাসা হলো, আমার ওই প্রিয় শিল্পী তাঁর বড় ভাইয়ের বন্ধু। সেই সূত্রে এই অফিসেও কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন।

আজ পয়লা বৈশাখ। মাকসুদ ভাইকে নিয়ে লেখার অবতারণা ‘পয়লা বৈশাখ’ ও ‘মেলায় যাইরে’ নিয়ে। এবার বরং ১৯৯০ সালের মেগা হিট অ্যালবামের টাইটেল গান ‘মেলায় যাইরে’ প্রসঙ্গেই আসি। ২০১৮ সালে রুদ্র আরিফসহ মাকসুদ ভাইয়ের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেন, ‘গানটির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল নববর্ষকে ঘিরে। আমাদের রণসংগীত আছে, জাতীয় সংগীত আছে, অনেক ধরনের বিশেষ সংগীতই হয়তো আছে, কিন্তু কোনো উৎসব সংগীত ছিল না। “মেলা”ই সম্ভবত আমাদের একমাত্র উৎসব সংগীত।’

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

ছোটবেলা থেকেই ছায়ানটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মকসুদ। তখন ঢাকায় ব্যাপক পরিসরে পয়লা বৈশাখ একমাত্র রমনা বটমূলেই হতো। গ্রামগুলোতে সরগরম হলেও ঢাকায় বৈশাখী মেলা ছিল নিষ্প্রাণ। তখনই তাঁর মনে হলো, বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল নামাতে হবে। “এই মেলার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব—এমন ভাবনা থেকেই গানটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গানের মাধ্যমে মানুষের সব ইন্দ্রিয় ছুঁয়ে যেতে পেরেছি; যেমন ধরুন, ‘পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন’ কিংবা ‘বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা...’। এখানে আমরা রং দেখাচ্ছি; আবার ঘ্রাণ শোঁকাচ্ছি। এমনকি জাগাতে পেরেছি আবেগও। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারলে একটি গানের পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণেই ‘মেলা’ এমন শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।”

আবার পুরোনো প্রসঙ্গ। মাকসুদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখার পর কেটে গেছে আরও অনেকগুলো বছর। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে। মনে পড়ে আদাবরে তাঁর বাসা কাম অফিসে যাওয়ার ঘটনাটা। ‘ইয়াং মানুষ, পেটের এক কোণে ফেলে দাও’ বলে বলে, অন্তত ডজনখানেক পুরি গিলিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাঁকে নিয়ে বড় একটা কাজ করার। সেটা পূরণ হয় ২০১৮ সালে। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে রুদ্র ভাই, আসাদ ভাইসহ তাঁর বাড়িতে দারুণ আড্ডা হয়। আমার ধারণা, এখন যেখানে তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানেই দুই যুগ আগে তাঁকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

মাকসুদুল হক সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু তথ্য দিয়ে রাখছি। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই, ১৯৭৩-৭৪ সালে বন্ধুরা মিলে একটি শৌখিন ব্যান্ড দল গড়ে তুলেছিলেন, নাম ‘ফিয়াস্কো’। ততদিনে নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে চলে আসেন। পরে মালীবাগ চৌধুরীপাড়ায় আর্লি বার্ডের সদস্য হয়ে যান। পরে যোগ দেন ফিডব্যাকে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়মিত ইংরেজি গান করেছেন।

মাকসুদ ভাইয়ের বাংলা গানে আসাটা পপ গুরু আজম খানের মাধ্যমেই। মাকসুদ ভাইয়ের মুখেই শুনি ঘটনটি, ‘মাঝেমধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসতেন (আজম খান), আমাদের গান শুনতে। একদিন প্রোগ্রাম শেষে রাতের বেলায় রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একসময় তিনি বলে উঠলেন, ‘তুই বাংলা গানে আয়। এসব হোটেলফোটেল ছেড়ে রাস্তায় নাম, ফাইট দে...!’ উন্নাসিক ভাব নিয়ে আমি জবাব দিলাম, ‘গুরু, বাংলা গানটান আমাকে দিয়ে হবে না!’ শুনেই ঠাস করে এক চড় মেরে বসলেন! আসলে আমাকে খুব আদর করতেন তিনি। কথায় কথায় বলতেন, ‘ফাইট দিতে হবে, আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে।’ মূলত তাঁর স্নেহেই বাংলা গানে মন দিয়েছি।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

তারপরের অংশ ইতিহাস। ‘মৌসুমি-১’ দিয়েই বাংলা গানের যাত্রা শুরু মাকসুদুল হকের। ১৯৮৭ সালে ফিডব্যাকের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘উল্লাসে’ ছিল এটি। মাকসুদুল হক তাঁর জাত চেনালেন এই গান দিয়েই। তারপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। রোমান্টিক, রাজনীতি নিয়ে প্রতিবাদী গান, বাউল ও ফোক গান—একজনের গানে যে এত ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, তা মাকসুদ ভাইয়ের গান না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। ফিডব্যাক ছেড়ে মাকসুদ ও ঢাকা গঠন করার পরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকল মাকসুদের। ১৯৯৬ সালের ‘(অ)প্রাপ্তবয়স্কের নিষিদ্ধ’ অ্যালবামটি দারুণ সাড়া ফেলে তরুণদের মধ্যে। চমৎকার কিছু সাহসী গান ছিল এতে। মাকসুদ নিজেই বলেন, ‘মেগা হিট এই অ্যালবামটির জন্য তখন নানা আলোচনা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এখনো যখন বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তরুণ প্রজন্মের কানে অ্যালবামের গানগুলো বাজে, আমার খুব ভালো লাগে।’

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখছি, মাকসুদুল হক বাংলা গানের জগতে এসেছেন আজম খানের জন্য আর ওয়ারফেজকে বাংলা গান গাওয়ায় অনুপ্রাণিত করেন মাকসুদুল হক।

মাকসুদুল হক একাধারে একজন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, লেখক। মেলায় যাইরের গীতিকার ও সুরকারও কিন্তু তিনি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশ পায় সময় প্রকাশনী থেকে। নাম ছিল ‘আমি বাংলাদেশের দালাল বলছি’। এই বই নিয়েও একটি অন্যরকম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বইটি কাছের কোনো বইয়ের দোকানে পাচ্ছিলাম না। চলে গেলাম বাংলাবাজারের সময়ের বিক্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু বই কিনতে গিয়ে দেখলাম যে কোনো কারণে ৪০-৫০ টাকা কম আছে। আসলে তখন পড়াশোনা করি, হাতে খুব বেশি টাকা থাকত না। তা ছাড়া বইটির দাম ধারণার চেয়ে একটু বেশি ছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, তখন বিক্রয়কেন্দ্রে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন সময়ের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ। তাঁরা বললেন, বইটি নিয়ে যান। পরে কখনো সময়-সুযোগ হলে দিয়েন। পরে অবশ্য বাংলাবাজার গেলে বাকি টাকাটা দিয়ে এসেছিলাম।

এখানে মাকসুদ ভাই সম্পর্ক আরও কয়েকটি কথা না বললেই নয়। মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বাম্বা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০-৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতি বাম্বার আয়োজনে গান পরিবেশন করে ১২টি ব্যান্ড। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্ট। এই কনসার্ট আয়োজনের বাম্বার সভাপতি মাকসুদুল হকের পাশাপাশি বড় ভূমিকা ছিল সদ্য প্রয়াত ব্যান্ডশিল্পী খালিদের। ওই সময় চাইমের লিড ভোকাল খালিদ ছিলেন বাম্বার সাধারণ সম্পাদক।

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

মাকসুদুল হককে নিয়ে বলতে গেলে, লিখতে গেলে শেষ করাটা মুশকিল। বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতে অনেক তারকাই এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ব্যান্ড সংগীত বলতে মাকসুদুল হক মানেই বিশেষ কিছু। ‘মাকসুদ ভাই আপনার গীতি কবিতা, মাঝি, মৌসুমি, মেলায় যাই রে, হেসে খেলে এই মনটা আমার, খুঁজি তোমাকে খুঁজি, একটু পরে নামবে সন্ধ্যা, বাংলাদেশ ৯৫, পরওয়ারদেগারসহ বেশির ভাগ গানই এখনো আমাকে শিহরিত করে। মাকসুদ ভাই, আপনি সব সময়ই সময়কে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, এ কারণে ঝড়-ঝাপটাও কম সহ্য করতে হয়নি। আমার ধারণা, আপনার তৈরি করা মসৃণ পথেই পরের প্রজন্মের বহু বিখ্যাত ব্যান্ডশিল্পী এগিয়ে যেতে পেরেছেন।’

আর আজ অবশ্যই আমাদের বাঙালিদের জন্য বিশেষ একটি দিন। আজ পয়লা বৈশাখ, আমাদের বাংলা নববর্ষের দিন। আর এই দিনের জন্য ‘মেলায় যাইরে’র মতো চমৎকার একটি গান শ্রোতাদের উপহার দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় মাকসুদুল হক।

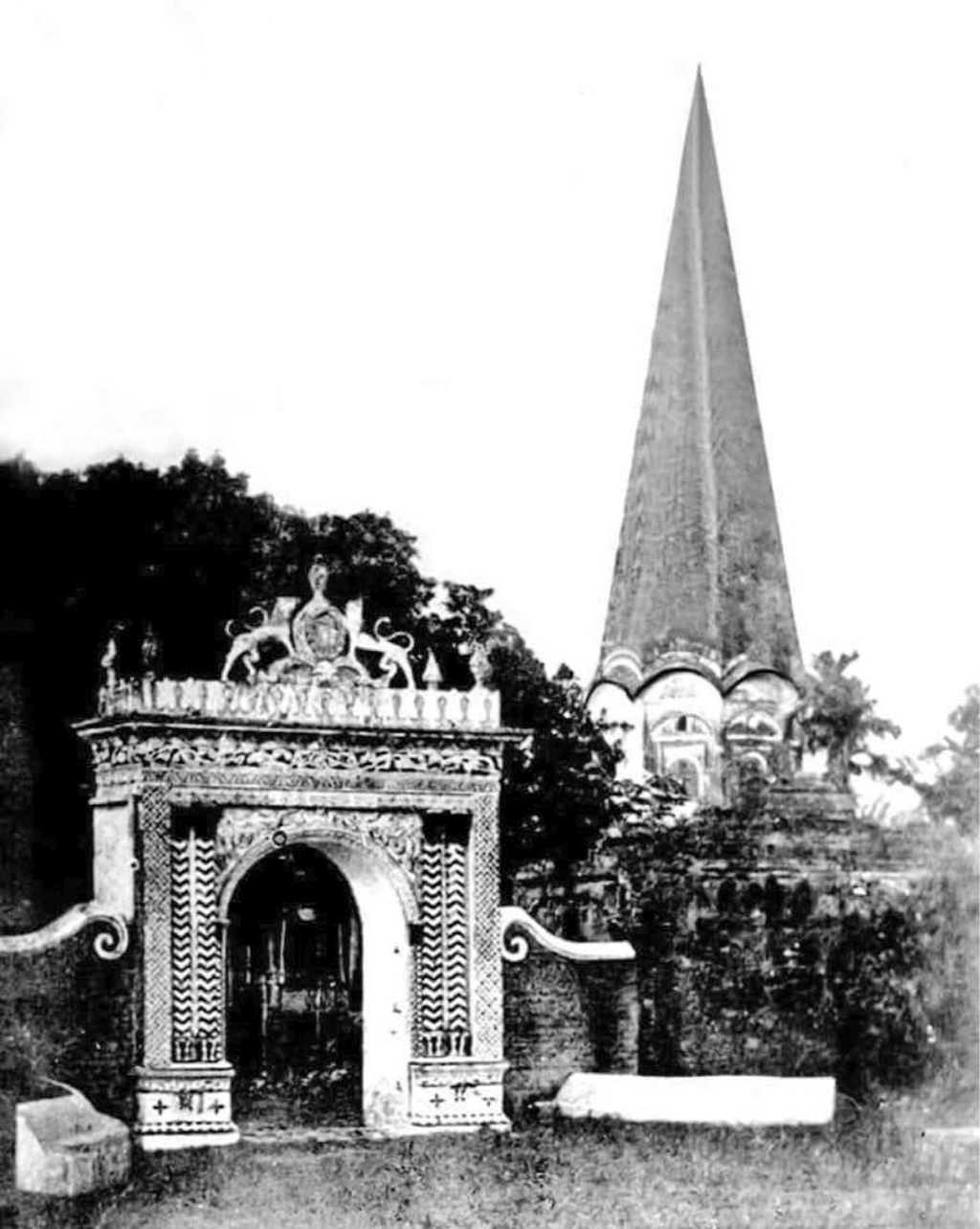

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৬ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৬ দিন আগে

ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়

১০ দিন আগে

উনিশ শতকের শেষভাগে মার্কিন ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড। ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে শপথ গ্রহণের মাত্র চার মাসের মাথায় তিনি আততায়ীর গুলিতে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসকের চরম অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে সেপসিসে (সংক্রমণ) ভুগে মারা যান।

১০ দিন আগেসম্পাদকীয়

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বছর আগে বদ্রী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তখন এ আখড়াটি কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল।

পরে সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিকে এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালীবাড়ি মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ প্রায় ১০০ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নিহত হন। যদিও এখন বধ্যভূমির কোনো চিহ্ন নেই। তবে সেটাকে বধ্যভূমি হিসেবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ছবি: সংগৃহীত

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বছর আগে বদ্রী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তখন এ আখড়াটি কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল।

পরে সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিকে এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালীবাড়ি মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ প্রায় ১০০ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নিহত হন। যদিও এখন বধ্যভূমির কোনো চিহ্ন নেই। তবে সেটাকে বধ্যভূমি হিসেবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ছবি: সংগৃহীত

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘ম

১৪ এপ্রিল ২০২৪

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৬ দিন আগে

ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়

১০ দিন আগে

উনিশ শতকের শেষভাগে মার্কিন ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড। ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে শপথ গ্রহণের মাত্র চার মাসের মাথায় তিনি আততায়ীর গুলিতে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসকের চরম অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে সেপসিসে (সংক্রমণ) ভুগে মারা যান।

১০ দিন আগেসম্পাদকীয়

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

এগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক আছে বলে মনে করি না। কিন্তু বর্তমানে এটা কী হচ্ছে? যদি বলি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগোচ্ছে না, তাহলে সেই না এগোনোর কারণটা কী, তা নিয়ে কেন অর্থপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে না? আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন আকারেই উত্থাপন করছি। আমাদের অর্জন অনেক। আজ আমাদের গার্মেন্টসশিল্প বিশ্বে তৃতীয়। আমরা খুব দ্রুত দ্বিতীয় বা প্রথমের কাতারে চলে যাব। আমাদের লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে। প্রতিবছর কৃষির উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু এসবের পরেও কী হচ্ছে? বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

... পাকিস্তানিদের কথা আর কী বলব! আক্ষরিক অর্থেই তারা তখন আমাদের পা ধরেছিল। ‘তোমরা এদের ছেড়ে দাও, আমরা নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে এদের বিচার করব।’ ১৯৫ জনকে আমরা চিহ্নিত করি তখন। বঙ্গবন্ধু তখন রাশিয়াতে ছিলেন, তারা সেখানে বঙ্গবন্ধুর কাছে লোক পাঠিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে বলেছে, ‘আপনারা যদি এ বিচার করেন তাহলে ভুট্টোর কল্লা থাকবে না। আমাদের কাছে ফেরত দিন, আমরা এদের বিচার করব।’ এটা সে সময় ‘লন্ডন টাইমস’-এ প্রকাশিত হয়েছে। একেবারে তারা আন্ডারটেকিং দিয়েছে, ‘ছেড়ে দিন, আমরা বিচার করব। আর কোনো সাক্ষী লাগলে তোমাদের ডেকে পাঠানো হবে।’ শিল্পকলা একাডেমির যে বিল্ডিং ভেঙে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ে ভর্তি ছিল স্টেটমেন্টগুলো। এগুলো কী হয়েছে, কে গুম করেছে, আমি জানি না। এর মধ্যে অনেক সরকার এসেছে, গেছে। তবে আমরা খুব পরিশ্রম করেই এগুলো সংগ্রহ করেছিলাম।

সূত্র: শারমিনুর নাহার কর্তৃক ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; ‘সময় সমাজ ও রাজনীতির ভাষ্য’, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২।

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

এগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক আছে বলে মনে করি না। কিন্তু বর্তমানে এটা কী হচ্ছে? যদি বলি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগোচ্ছে না, তাহলে সেই না এগোনোর কারণটা কী, তা নিয়ে কেন অর্থপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে না? আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন আকারেই উত্থাপন করছি। আমাদের অর্জন অনেক। আজ আমাদের গার্মেন্টসশিল্প বিশ্বে তৃতীয়। আমরা খুব দ্রুত দ্বিতীয় বা প্রথমের কাতারে চলে যাব। আমাদের লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে। প্রতিবছর কৃষির উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু এসবের পরেও কী হচ্ছে? বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

... পাকিস্তানিদের কথা আর কী বলব! আক্ষরিক অর্থেই তারা তখন আমাদের পা ধরেছিল। ‘তোমরা এদের ছেড়ে দাও, আমরা নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে এদের বিচার করব।’ ১৯৫ জনকে আমরা চিহ্নিত করি তখন। বঙ্গবন্ধু তখন রাশিয়াতে ছিলেন, তারা সেখানে বঙ্গবন্ধুর কাছে লোক পাঠিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে বলেছে, ‘আপনারা যদি এ বিচার করেন তাহলে ভুট্টোর কল্লা থাকবে না। আমাদের কাছে ফেরত দিন, আমরা এদের বিচার করব।’ এটা সে সময় ‘লন্ডন টাইমস’-এ প্রকাশিত হয়েছে। একেবারে তারা আন্ডারটেকিং দিয়েছে, ‘ছেড়ে দিন, আমরা বিচার করব। আর কোনো সাক্ষী লাগলে তোমাদের ডেকে পাঠানো হবে।’ শিল্পকলা একাডেমির যে বিল্ডিং ভেঙে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ে ভর্তি ছিল স্টেটমেন্টগুলো। এগুলো কী হয়েছে, কে গুম করেছে, আমি জানি না। এর মধ্যে অনেক সরকার এসেছে, গেছে। তবে আমরা খুব পরিশ্রম করেই এগুলো সংগ্রহ করেছিলাম।

সূত্র: শারমিনুর নাহার কর্তৃক ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; ‘সময় সমাজ ও রাজনীতির ভাষ্য’, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২।

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘ম

১৪ এপ্রিল ২০২৪

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৬ দিন আগে

ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়

১০ দিন আগে

উনিশ শতকের শেষভাগে মার্কিন ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড। ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে শপথ গ্রহণের মাত্র চার মাসের মাথায় তিনি আততায়ীর গুলিতে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসকের চরম অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে সেপসিসে (সংক্রমণ) ভুগে মারা যান।

১০ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়েছে।

অক্সফোর্ড জানিয়েছে, চলতি বছর ‘রেজ বেইট’ শব্দের ব্যবহার তিন গুণ বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ এখন আগের চেয়ে দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম প্রভাবিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও মুহূর্তের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ ও বিভাজন তৈরি করছে—যা মূলত এনগেজমেন্ট বাড়ানোর কৌশল।

‘রেজ বেইট’ সব সময় যে বিপজ্জনক হবে, এমন নয়। কখনো এটি হতে পারে অদ্ভুত কোনো রেসিপি বা এমন ভিডিও যেখানে কেউ নিজের পোষা প্রাণী বা পরিবারের সদস্যকে মজার ছলে বিরক্ত করছে। তবে রাজনীতি ও জনপরিসরেও এখন এটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কারণ প্ররোচিত ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার ঢেউ অনেক সময়ই রাজনৈতিক প্রচারণাকে আরও উসকে দেয়।

শুধু অক্সফোর্ড নয়, প্রায় সব বড় অভিধানই এবার ইন্টারনেট-সম্পর্কিত শব্দকেই ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে বেছে নিয়েছে। এবার কলিন্স ডিকশনারির বেছে নেওয়া শব্দটি হলো ‘ভয়েস কোডিং’। যেখানে এআই ব্যবহার করে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার কোডে রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে ক্যামব্রিজ ডিকশনারি বেছে নিয়েছে ‘প্যারাসোশ্যাল’ শব্দটি, যা অনলাইনে অপরিচিত কারও সঙ্গে গড়ে ওঠা একতরফা সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

গত বছর (২০২৪) অক্সফোর্ড বেছে নিয়েছিল ‘ব্রেইন রট’ শব্দটি, যা ছিল মূলত অবিরাম স্ক্রলিংয়ে মানসিক ক্লান্তির রূপকার্থ। অক্সফোর্ড ল্যাংগুয়েজেসের প্রেসিডেন্ট ক্যাসপার গ্র্যাথওহলের মতে, ‘রেজ বেইট’ এবং ‘ব্রেন রট’—দুটি শব্দই দেখায় কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের চিন্তা ও আচরণকে বদলে দিচ্ছে। একটি প্ররোচিত রাগ বাড়ায়, অন্যটি সেই রাগের মধ্যেই মানুষকে আবিষ্ট রাখে।

এ বছর অক্সফোর্ড সাধারণ মানুষের ভোটে ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ নির্বাচন করেছে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল আরও দুটি শব্দ—‘অরা ফার্মিং’ ও ‘বায়োহ্যাক’। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তৈরি করার কৌশলকে বোঝাতে ‘অরা ফার্মিং’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়াতে জীবনযাপনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘বায়োহ্যাক’।

শেষ পর্যন্ত ‘রেজ বেইট’ শব্দটিই জিতেছে—যে শব্দের মধ্য দিয়ে আজকের অনলাইন জীবনের রাগ, প্রতিক্রিয়া এবং ক্লান্তির বাস্তবতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়েছে।

অক্সফোর্ড জানিয়েছে, চলতি বছর ‘রেজ বেইট’ শব্দের ব্যবহার তিন গুণ বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ এখন আগের চেয়ে দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম প্রভাবিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও মুহূর্তের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ ও বিভাজন তৈরি করছে—যা মূলত এনগেজমেন্ট বাড়ানোর কৌশল।

‘রেজ বেইট’ সব সময় যে বিপজ্জনক হবে, এমন নয়। কখনো এটি হতে পারে অদ্ভুত কোনো রেসিপি বা এমন ভিডিও যেখানে কেউ নিজের পোষা প্রাণী বা পরিবারের সদস্যকে মজার ছলে বিরক্ত করছে। তবে রাজনীতি ও জনপরিসরেও এখন এটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কারণ প্ররোচিত ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার ঢেউ অনেক সময়ই রাজনৈতিক প্রচারণাকে আরও উসকে দেয়।

শুধু অক্সফোর্ড নয়, প্রায় সব বড় অভিধানই এবার ইন্টারনেট-সম্পর্কিত শব্দকেই ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে বেছে নিয়েছে। এবার কলিন্স ডিকশনারির বেছে নেওয়া শব্দটি হলো ‘ভয়েস কোডিং’। যেখানে এআই ব্যবহার করে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার কোডে রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে ক্যামব্রিজ ডিকশনারি বেছে নিয়েছে ‘প্যারাসোশ্যাল’ শব্দটি, যা অনলাইনে অপরিচিত কারও সঙ্গে গড়ে ওঠা একতরফা সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

গত বছর (২০২৪) অক্সফোর্ড বেছে নিয়েছিল ‘ব্রেইন রট’ শব্দটি, যা ছিল মূলত অবিরাম স্ক্রলিংয়ে মানসিক ক্লান্তির রূপকার্থ। অক্সফোর্ড ল্যাংগুয়েজেসের প্রেসিডেন্ট ক্যাসপার গ্র্যাথওহলের মতে, ‘রেজ বেইট’ এবং ‘ব্রেন রট’—দুটি শব্দই দেখায় কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের চিন্তা ও আচরণকে বদলে দিচ্ছে। একটি প্ররোচিত রাগ বাড়ায়, অন্যটি সেই রাগের মধ্যেই মানুষকে আবিষ্ট রাখে।

এ বছর অক্সফোর্ড সাধারণ মানুষের ভোটে ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ নির্বাচন করেছে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল আরও দুটি শব্দ—‘অরা ফার্মিং’ ও ‘বায়োহ্যাক’। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তৈরি করার কৌশলকে বোঝাতে ‘অরা ফার্মিং’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়াতে জীবনযাপনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘বায়োহ্যাক’।

শেষ পর্যন্ত ‘রেজ বেইট’ শব্দটিই জিতেছে—যে শব্দের মধ্য দিয়ে আজকের অনলাইন জীবনের রাগ, প্রতিক্রিয়া এবং ক্লান্তির বাস্তবতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘ম

১৪ এপ্রিল ২০২৪

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৬ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৬ দিন আগে

উনিশ শতকের শেষভাগে মার্কিন ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড। ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে শপথ গ্রহণের মাত্র চার মাসের মাথায় তিনি আততায়ীর গুলিতে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসকের চরম অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে সেপসিসে (সংক্রমণ) ভুগে মারা যান।

১০ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

উনিশ শতকের শেষভাগে মার্কিন ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড। ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে শপথ গ্রহণের মাত্র চার মাসের মাথায় তিনি আততায়ীর গুলিতে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসকের চরম অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে সেপসিসে (সংক্রমণ) ভুগে মারা যান। সেই মর্মান্তিক ঘটনা, গারফিল্ডের জীবন ও তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে এবার নেটফ্লিক্স-এ আসছে চার পর্বের ড্রামা সিরিজ, ‘ডেথ বাই লাইটনিং’।

প্রেসিডেন্টের উত্থান ও প্রগতিশীল এজেন্ডা

১৮৮০ সালে আমেরিকা এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছিল। সদ্য দাসপ্রথা বিলুপ্তির পর আফ্রিকান-আমেরিকানরা কি নাগরিক হিসেবে পূর্ণ অধিকার পাবেন? নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সরকারি চাকরি বণ্টনের সেই দীর্ঘদিনের দুর্নীতিগ্রস্ত ‘পচে যাওয়ার ব্যবস্থা’ অব্যাহত থাকবে? রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে ওহাইও-এর জনপ্রিয় কংগ্রেসম্যান জেমস গারফিল্ড এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আহ্বান জানান। দারিদ্র্য থেকে উঠে আসা, গৃহযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখানো এই কমান্ডার নভেম্বরে দেশের ২০ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে গারফিল্ড উচ্চাভিলাষী এজেন্ডা নিয়ে কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে ছিল: মার্কিন নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণ, লাতিন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানো এবং বিশেষত নাগরিক অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা। তিনি সাবেক ক্রীতদাস ফ্রেডরিক ডগলাসকে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার রেকর্ডার অব ডিডস পদে নিযুক্ত করেন। একজন আফ্রিকান-আমেরিকানের জন্য প্রথম সারির একটি কেন্দ্রীয় পদ পাওয়ার বিরল ঘটনা ছিল এটি।

হত্যার নেপথ্যে

১৮৮১ সালের ২ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসি-র রেলওয়ে স্টেশনে চার্লস এল. গুইটো নামক এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি গারফিল্ডকে গুলি করে। গুইটো তার জীবনকাল ধরে একজন ব্যর্থ আইনজীবী, সাংবাদিক, ধর্মপ্রচারক এবং ফ্রি লাভ কমিউনের সদস্য হিসেবে এক ব্যর্থ অ্যাকটিভিস্ট ছিলেন। তা সত্ত্বেও, তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর তাকে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গারফিল্ডের মনোনয়নের পর তিনি তাঁর সমর্থনের বিনিময়ে প্যারিসে গুরুত্বপূর্ণ কনস্যুলার পদ দাবি করে হোয়াইট হাউসে ধরনা করতেন। প্রেসিডেন্ট ‘প্যাট্রোনেজ সিস্টেম’-এর ঘোর বিরোধী হওয়ায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই গুইটো সিদ্ধান্ত নেন—গারফিল্ডকে হত্যা করে ভাইস প্রেসিডেন্ট চেস্টার এ. আর্থারকে ক্ষমতায় আনার ‘ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশ’ তাঁর ওপর বর্তেছে।

আসল খুনি কে?

লেখক ক্যান্ডিস মিলার্ড তাঁর বেস্ট সেলিং বই ডেসটিনি অব দ্য রিপাবলিক-এ তুলে ধরেছেন, গারফিল্ডের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল চিকিৎসার চরম অব্যবস্থা। ড. উইলফ্রেড ব্লিস নামক দাম্ভিক চিকিৎসক গারফিল্ডের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তিনি ব্রিটিশ সার্জন জোসেফ লিস্টার কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক অ্যান্টিসেপটিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ব্লিস জীবাণুমুক্ত নয় এমন যন্ত্র এবং খালি হাত ব্যবহার করে প্রেসিডেন্টের মেরুদণ্ডের কাছে থাকা গুলিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এর ফলে সংক্রমণ (সেপসিস) ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি, গুলি খুঁজতে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত প্রারম্ভিক মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ব্লিসের অসহযোগিতার কারণে সেটিও ব্যর্থ হয়। শট নেওয়ার প্রায় আশি দিন পর প্রেসিডেন্ট মারা যান এবং এই মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায় ড. ব্লিসের ওপর বর্তায়।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও গারফিল্ডকে নিউইয়র্কের প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর রোসকো কনকলিং-এর বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কনকলিং প্যাট্রোনেজ সিস্টেমের সমর্থক ছিলেন এবং গারফিল্ডের প্রগতিশীল ভাবধারা পছন্দ করতেন না। মাকোভস্কি বিবিসিকে জানান, এই সিরিজের মূল আকর্ষণ হলো ইতিহাসের সেই ‘যদি’ প্রশ্নটি—যদি প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি হয়তো আমেরিকার অন্যতম সেরা প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন। মাকোভস্কির মতে, ‘গারফিল্ডের অসাধারণ মেধা ছিল। তাঁকে যে আজ ইতিহাসে একটি অস্পষ্ট পাদটীকা হিসেবে স্থান দেওয়া হয়, তা এক ট্র্যাজেডি।’

অভিনেতা মাইকেল শ্যানন গারফিল্ডের ‘ঐশ্বর্য ও মর্যাদা, বিশেষ করে তাঁর শালীনতা’ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন লেখক মিলার্ড।

গারফিল্ডের উত্তরাধিকার ও আইন সংস্কার

মাত্র ৪৯ বছর বয়সে গারফিল্ডের মৃত্যু পুরো জাতিকে নাড়িয়ে দেয় এবং দেশজুড়ে সরকারি চাকরি সংস্কারের দাবি জোরালো হয়। জনগণের ক্ষোভের কারণেই ভাইস প্রেসিডেন্ট চেস্টার এ. আর্থার, যিনি একসময় প্যাট্রোনেজ সিস্টেমের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনিই ১৮৮৩ সালে ‘পেন্ডলটন অ্যাক্ট’-এ স্বাক্ষর করেন। এই আইনের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে ‘যোগ্যতা-ভিত্তিক’ নিয়োগের নীতি শুরু হয়, যা মার্কিন সরকারি আমলাতন্ত্রের পেশাদারি নিশ্চিত করার পথ দেখায়। এইভাবে, এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড আমেরিকার শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে এক স্থায়ী প্রগতিশীল পরিবর্তন এনে দেয়।

উনিশ শতকের শেষভাগে মার্কিন ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড। ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে শপথ গ্রহণের মাত্র চার মাসের মাথায় তিনি আততায়ীর গুলিতে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসকের চরম অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে সেপসিসে (সংক্রমণ) ভুগে মারা যান। সেই মর্মান্তিক ঘটনা, গারফিল্ডের জীবন ও তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে এবার নেটফ্লিক্স-এ আসছে চার পর্বের ড্রামা সিরিজ, ‘ডেথ বাই লাইটনিং’।

প্রেসিডেন্টের উত্থান ও প্রগতিশীল এজেন্ডা

১৮৮০ সালে আমেরিকা এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছিল। সদ্য দাসপ্রথা বিলুপ্তির পর আফ্রিকান-আমেরিকানরা কি নাগরিক হিসেবে পূর্ণ অধিকার পাবেন? নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সরকারি চাকরি বণ্টনের সেই দীর্ঘদিনের দুর্নীতিগ্রস্ত ‘পচে যাওয়ার ব্যবস্থা’ অব্যাহত থাকবে? রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে ওহাইও-এর জনপ্রিয় কংগ্রেসম্যান জেমস গারফিল্ড এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আহ্বান জানান। দারিদ্র্য থেকে উঠে আসা, গৃহযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখানো এই কমান্ডার নভেম্বরে দেশের ২০ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে গারফিল্ড উচ্চাভিলাষী এজেন্ডা নিয়ে কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে ছিল: মার্কিন নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণ, লাতিন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানো এবং বিশেষত নাগরিক অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা। তিনি সাবেক ক্রীতদাস ফ্রেডরিক ডগলাসকে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার রেকর্ডার অব ডিডস পদে নিযুক্ত করেন। একজন আফ্রিকান-আমেরিকানের জন্য প্রথম সারির একটি কেন্দ্রীয় পদ পাওয়ার বিরল ঘটনা ছিল এটি।

হত্যার নেপথ্যে

১৮৮১ সালের ২ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসি-র রেলওয়ে স্টেশনে চার্লস এল. গুইটো নামক এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি গারফিল্ডকে গুলি করে। গুইটো তার জীবনকাল ধরে একজন ব্যর্থ আইনজীবী, সাংবাদিক, ধর্মপ্রচারক এবং ফ্রি লাভ কমিউনের সদস্য হিসেবে এক ব্যর্থ অ্যাকটিভিস্ট ছিলেন। তা সত্ত্বেও, তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর তাকে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গারফিল্ডের মনোনয়নের পর তিনি তাঁর সমর্থনের বিনিময়ে প্যারিসে গুরুত্বপূর্ণ কনস্যুলার পদ দাবি করে হোয়াইট হাউসে ধরনা করতেন। প্রেসিডেন্ট ‘প্যাট্রোনেজ সিস্টেম’-এর ঘোর বিরোধী হওয়ায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই গুইটো সিদ্ধান্ত নেন—গারফিল্ডকে হত্যা করে ভাইস প্রেসিডেন্ট চেস্টার এ. আর্থারকে ক্ষমতায় আনার ‘ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশ’ তাঁর ওপর বর্তেছে।

আসল খুনি কে?

লেখক ক্যান্ডিস মিলার্ড তাঁর বেস্ট সেলিং বই ডেসটিনি অব দ্য রিপাবলিক-এ তুলে ধরেছেন, গারফিল্ডের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল চিকিৎসার চরম অব্যবস্থা। ড. উইলফ্রেড ব্লিস নামক দাম্ভিক চিকিৎসক গারফিল্ডের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তিনি ব্রিটিশ সার্জন জোসেফ লিস্টার কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক অ্যান্টিসেপটিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ব্লিস জীবাণুমুক্ত নয় এমন যন্ত্র এবং খালি হাত ব্যবহার করে প্রেসিডেন্টের মেরুদণ্ডের কাছে থাকা গুলিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এর ফলে সংক্রমণ (সেপসিস) ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি, গুলি খুঁজতে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত প্রারম্ভিক মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ব্লিসের অসহযোগিতার কারণে সেটিও ব্যর্থ হয়। শট নেওয়ার প্রায় আশি দিন পর প্রেসিডেন্ট মারা যান এবং এই মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায় ড. ব্লিসের ওপর বর্তায়।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও গারফিল্ডকে নিউইয়র্কের প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর রোসকো কনকলিং-এর বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কনকলিং প্যাট্রোনেজ সিস্টেমের সমর্থক ছিলেন এবং গারফিল্ডের প্রগতিশীল ভাবধারা পছন্দ করতেন না। মাকোভস্কি বিবিসিকে জানান, এই সিরিজের মূল আকর্ষণ হলো ইতিহাসের সেই ‘যদি’ প্রশ্নটি—যদি প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি হয়তো আমেরিকার অন্যতম সেরা প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন। মাকোভস্কির মতে, ‘গারফিল্ডের অসাধারণ মেধা ছিল। তাঁকে যে আজ ইতিহাসে একটি অস্পষ্ট পাদটীকা হিসেবে স্থান দেওয়া হয়, তা এক ট্র্যাজেডি।’

অভিনেতা মাইকেল শ্যানন গারফিল্ডের ‘ঐশ্বর্য ও মর্যাদা, বিশেষ করে তাঁর শালীনতা’ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন লেখক মিলার্ড।

গারফিল্ডের উত্তরাধিকার ও আইন সংস্কার

মাত্র ৪৯ বছর বয়সে গারফিল্ডের মৃত্যু পুরো জাতিকে নাড়িয়ে দেয় এবং দেশজুড়ে সরকারি চাকরি সংস্কারের দাবি জোরালো হয়। জনগণের ক্ষোভের কারণেই ভাইস প্রেসিডেন্ট চেস্টার এ. আর্থার, যিনি একসময় প্যাট্রোনেজ সিস্টেমের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনিই ১৮৮৩ সালে ‘পেন্ডলটন অ্যাক্ট’-এ স্বাক্ষর করেন। এই আইনের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে ‘যোগ্যতা-ভিত্তিক’ নিয়োগের নীতি শুরু হয়, যা মার্কিন সরকারি আমলাতন্ত্রের পেশাদারি নিশ্চিত করার পথ দেখায়। এইভাবে, এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড আমেরিকার শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে এক স্থায়ী প্রগতিশীল পরিবর্তন এনে দেয়।

জনপ্রিয় সব গানের গায়ক তিনি। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকজন মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তিনি তাঁদের একজন। বামবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। আর পয়লা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ মানেই দেশের অলিতে-গলিতে শোনা যায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় সেই গান ‘ম

১৪ এপ্রিল ২০২৪

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৬ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৬ দিন আগে

ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়

১০ দিন আগে