সাহস মোস্তাফিজ

ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তথ্যের দ্রুততা নিশ্চিত করেছে। আমরা এখন মুহূর্তেই যেকোনো ঘটনার ছবি, ভিডিওসহ খবর পেয়ে যাই। কিন্তু এতে করে বাড়ছে বিপদও। বেনামি ওয়েব পোর্টাল খুলে একের পর এক মিথ্যা তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করছে অনেকে। এর মধ্যে কিছু লোক বা প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজটি করলেও অনেকে না বুঝেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

আবার দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমও মাঝেমধ্যে ভুল সংবাদ পরিবেশন করছে। তবে একটু সতর্ক হলে আপনি নিজেই ভুয়া সংবাদ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিরোনাম পড়ুন মন দিয়ে: ভুয়া সংবাদে সাধারণত চটকদার শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। বিস্ময় ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অনেক সময় শিরোনামের সঙ্গে প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্যের কোনো মিলই থাকে না।

ছবি দেখুন সতর্কভাবে: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া সংবাদে অপ্রাসঙ্গিক ও মানহীন ছবি ব্যবহার করা হয়। এসব ছবি আপনি চাইলে সহজেই ‘গুগল ইমেজে’ অনুসন্ধান করে দেখে নিতে পারেন, ছবিটি পুরোনো বা অন্য প্রসঙ্গের কি না।

ইউআরএল দেখুন সতর্কভাবে: আজকাল অনেক নামী সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইট ক্লোন করা হচ্ছে। লোগো ও ডিজাইন এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে ওয়েবসাইটটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটির ইউআরএল ভুয়া ওয়েবসাইট চিনিয়ে দেবে। সাধারণত ভুয়া ওয়েবসাইটগুলোতে লোগোর নামের সঙ্গে ইউআরএল বারে উল্লিখিত নামের মিল থাকে না। অথবা ইউআরএলটি মূল ওয়েবসাইটের নাম কিছুটা এদিক-ওদিক করে তৈরি করা হয়।

কোনো সংবাদ নিয়ে আপনার সন্দেহ হলে গুগলে ওই ওয়েবসাইটের নাম লিখে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আসল ওয়েবসাইটটি গুগল সার্চের শুরুতেই পেয়ে যাবেন।

উৎস অনুসন্ধান করুন: সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে তার উৎস বা সোর্সের ওপর। কোনো সংবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হলে আগে এই তথ্যের উৎস জানার চেষ্টা করুন। প্রতিবেদনে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার না করলে আপনি নিজেও সেটি ইন্টারনেটে খুঁজে দেখতে পারেন। ভুয়া সংবাদে অনেক সময় ‘জানা যায়,’ ‘বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায়’, ‘অনেকে বলেন’, ‘এলাকাবাসী মনে করেন’—এ ধরনের শব্দাবলি দিয়ে সোর্স উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, সেটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক ওয়েব পোর্টালই মিথ্যা সূত্র ব্যবহার করে। সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আপনি নিজেও সূত্র যাচাই করুন।

বানান ও লে-আউট সতর্কভাবে দেখুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বানান ভুল থাকে। একটু খেয়াল করলেই প্রতিবেদনের শিরোনাম, শুরুর অংশ (ইন্ট্রো) ও মূল তথ্যের অসংগতিও ধরে ফেলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সাধারণত এ ধরনের ওয়েবসাইটের লে-আউট বা ডিজাইন এলোমেলো থাকে।

আগের প্রতিবেদনগুলো পড়ুন: ওই ওয়েব পোর্টালে পুরোনো ও বেশি পঠিত প্রতিবেদনগুলো দেখুন ও মান যাচাই করুন। সেগুলো বিভ্রান্তিকর কি না, সেটিও লক্ষ্য করুন।

প্রতিবেদনের তারিখ দেখুন: অনেক সময় পুরোনো খবর বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করা হয়। ধরুন, সামাজিক মাধ্যমে আজ ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবারও বন্ধের ঘোষণা’ শিরোনামে একটি খবরের লিংক ভাইরাল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খবরটি সত্যিই সাম্প্রতিক কি না, সেটা জানা জরুরি। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা তারিখটি খেয়াল করুন। যদি প্রতিবেদনে তারিখ উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে সেই খবর বিশ্বাস করার কোনো মানেই হয় না।

বিশেষজ্ঞের উক্তি যাচাই করুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নাম ব্যবহার করে মনগড়া উক্তি লিখে দেওয়া হয়। এই যেমন কিছুদিন আগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহর নামে একটি চিকিৎসাপত্র ভাইরাল হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিলেই সেটি বিশ্বাস করার কারণ নেই। আপনি উল্লেখকৃত বিশেষজ্ঞের ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আইডি ও প্রাসঙ্গিক অন্য খবর খুঁজে দেখতে পারেন।

অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখুন: কোনো খবর নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সেটির শিরোনাম গুগলে লিখে অনুসন্ধান করুন। বিশ্বাসযোগ্য একাধিক সংবাদমাধ্যমে একই তথ্য পাওয়া না গেলে প্রতিবেদনটিতে দেওয়া তথ্য বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

অনেক সময় একাধিক ওয়েব পোর্টালে হুবহু একই শিরোনাম ও একই লেখা ব্যবহার করা হয়। অনেকটা কপি-পেস্ট করার মতো। এ ধরনের সংবাদ অসত্য হওয়া আশঙ্কা প্রবল।

গল্পটা কি রসিকতা? কখনো কখনো মিথ্যা সংবাদ গল্পগুলো হাস্যরস বা ব্যঙ্গ থেকে আলাদা করা কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটি ব্যঙ্গাত্মক লেখার জন্য পরিচিত কি না, তা যাচাই করা জরুরি। অনেক সময় সিরিয়াস সংবামাধ্যমেও রম্য হিসেবে বিভিন্ন কনটেন্ট পরিবেশিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ট্যাগের দিকে খেয়াল রাখুন। দেখুন সেখানে ‘রম্য’ বা ‘স্যাটায়ার’ হিসেবে কনটেন্টটি চিহ্নিত করা হয়েছে কি না।

নিশ্চিত হয়ে শেয়ার করুন: তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করুন। তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তথ্যের দ্রুততা নিশ্চিত করেছে। আমরা এখন মুহূর্তেই যেকোনো ঘটনার ছবি, ভিডিওসহ খবর পেয়ে যাই। কিন্তু এতে করে বাড়ছে বিপদও। বেনামি ওয়েব পোর্টাল খুলে একের পর এক মিথ্যা তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করছে অনেকে। এর মধ্যে কিছু লোক বা প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজটি করলেও অনেকে না বুঝেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

আবার দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমও মাঝেমধ্যে ভুল সংবাদ পরিবেশন করছে। তবে একটু সতর্ক হলে আপনি নিজেই ভুয়া সংবাদ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিরোনাম পড়ুন মন দিয়ে: ভুয়া সংবাদে সাধারণত চটকদার শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। বিস্ময় ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অনেক সময় শিরোনামের সঙ্গে প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্যের কোনো মিলই থাকে না।

ছবি দেখুন সতর্কভাবে: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া সংবাদে অপ্রাসঙ্গিক ও মানহীন ছবি ব্যবহার করা হয়। এসব ছবি আপনি চাইলে সহজেই ‘গুগল ইমেজে’ অনুসন্ধান করে দেখে নিতে পারেন, ছবিটি পুরোনো বা অন্য প্রসঙ্গের কি না।

ইউআরএল দেখুন সতর্কভাবে: আজকাল অনেক নামী সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইট ক্লোন করা হচ্ছে। লোগো ও ডিজাইন এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে ওয়েবসাইটটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটির ইউআরএল ভুয়া ওয়েবসাইট চিনিয়ে দেবে। সাধারণত ভুয়া ওয়েবসাইটগুলোতে লোগোর নামের সঙ্গে ইউআরএল বারে উল্লিখিত নামের মিল থাকে না। অথবা ইউআরএলটি মূল ওয়েবসাইটের নাম কিছুটা এদিক-ওদিক করে তৈরি করা হয়।

কোনো সংবাদ নিয়ে আপনার সন্দেহ হলে গুগলে ওই ওয়েবসাইটের নাম লিখে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আসল ওয়েবসাইটটি গুগল সার্চের শুরুতেই পেয়ে যাবেন।

উৎস অনুসন্ধান করুন: সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে তার উৎস বা সোর্সের ওপর। কোনো সংবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হলে আগে এই তথ্যের উৎস জানার চেষ্টা করুন। প্রতিবেদনে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার না করলে আপনি নিজেও সেটি ইন্টারনেটে খুঁজে দেখতে পারেন। ভুয়া সংবাদে অনেক সময় ‘জানা যায়,’ ‘বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায়’, ‘অনেকে বলেন’, ‘এলাকাবাসী মনে করেন’—এ ধরনের শব্দাবলি দিয়ে সোর্স উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, সেটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক ওয়েব পোর্টালই মিথ্যা সূত্র ব্যবহার করে। সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আপনি নিজেও সূত্র যাচাই করুন।

বানান ও লে-আউট সতর্কভাবে দেখুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বানান ভুল থাকে। একটু খেয়াল করলেই প্রতিবেদনের শিরোনাম, শুরুর অংশ (ইন্ট্রো) ও মূল তথ্যের অসংগতিও ধরে ফেলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সাধারণত এ ধরনের ওয়েবসাইটের লে-আউট বা ডিজাইন এলোমেলো থাকে।

আগের প্রতিবেদনগুলো পড়ুন: ওই ওয়েব পোর্টালে পুরোনো ও বেশি পঠিত প্রতিবেদনগুলো দেখুন ও মান যাচাই করুন। সেগুলো বিভ্রান্তিকর কি না, সেটিও লক্ষ্য করুন।

প্রতিবেদনের তারিখ দেখুন: অনেক সময় পুরোনো খবর বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করা হয়। ধরুন, সামাজিক মাধ্যমে আজ ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবারও বন্ধের ঘোষণা’ শিরোনামে একটি খবরের লিংক ভাইরাল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খবরটি সত্যিই সাম্প্রতিক কি না, সেটা জানা জরুরি। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা তারিখটি খেয়াল করুন। যদি প্রতিবেদনে তারিখ উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে সেই খবর বিশ্বাস করার কোনো মানেই হয় না।

বিশেষজ্ঞের উক্তি যাচাই করুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নাম ব্যবহার করে মনগড়া উক্তি লিখে দেওয়া হয়। এই যেমন কিছুদিন আগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহর নামে একটি চিকিৎসাপত্র ভাইরাল হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিলেই সেটি বিশ্বাস করার কারণ নেই। আপনি উল্লেখকৃত বিশেষজ্ঞের ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আইডি ও প্রাসঙ্গিক অন্য খবর খুঁজে দেখতে পারেন।

অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখুন: কোনো খবর নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সেটির শিরোনাম গুগলে লিখে অনুসন্ধান করুন। বিশ্বাসযোগ্য একাধিক সংবাদমাধ্যমে একই তথ্য পাওয়া না গেলে প্রতিবেদনটিতে দেওয়া তথ্য বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

অনেক সময় একাধিক ওয়েব পোর্টালে হুবহু একই শিরোনাম ও একই লেখা ব্যবহার করা হয়। অনেকটা কপি-পেস্ট করার মতো। এ ধরনের সংবাদ অসত্য হওয়া আশঙ্কা প্রবল।

গল্পটা কি রসিকতা? কখনো কখনো মিথ্যা সংবাদ গল্পগুলো হাস্যরস বা ব্যঙ্গ থেকে আলাদা করা কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটি ব্যঙ্গাত্মক লেখার জন্য পরিচিত কি না, তা যাচাই করা জরুরি। অনেক সময় সিরিয়াস সংবামাধ্যমেও রম্য হিসেবে বিভিন্ন কনটেন্ট পরিবেশিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ট্যাগের দিকে খেয়াল রাখুন। দেখুন সেখানে ‘রম্য’ বা ‘স্যাটায়ার’ হিসেবে কনটেন্টটি চিহ্নিত করা হয়েছে কি না।

নিশ্চিত হয়ে শেয়ার করুন: তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করুন। তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

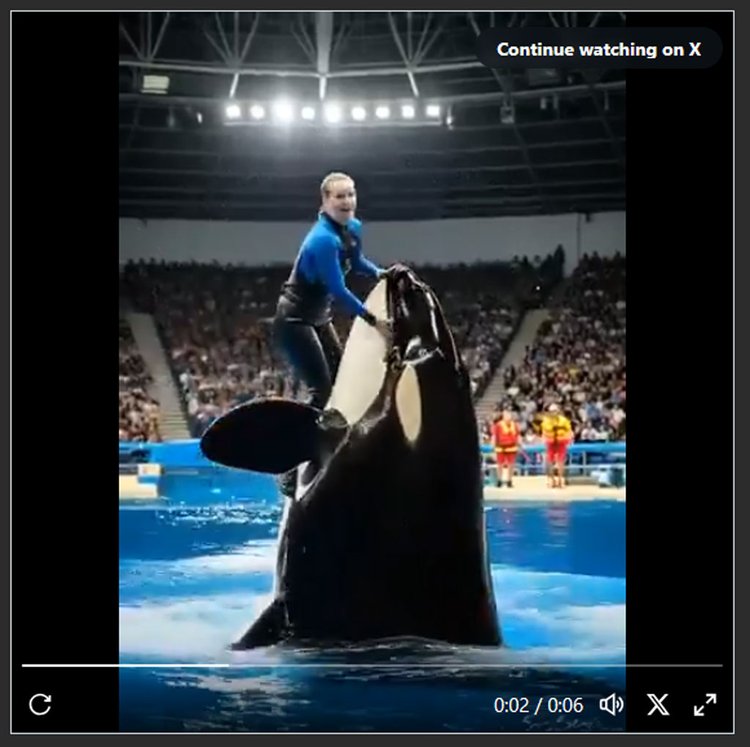

একটি মেরিন পার্কে এক নারী প্রশিক্ষককে চুবিয়ে হত্যা করেছে অরকা বা কিলার তিমি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

১৩ আগস্ট ২০২৫

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

১৭ জুলাই ২০২৫

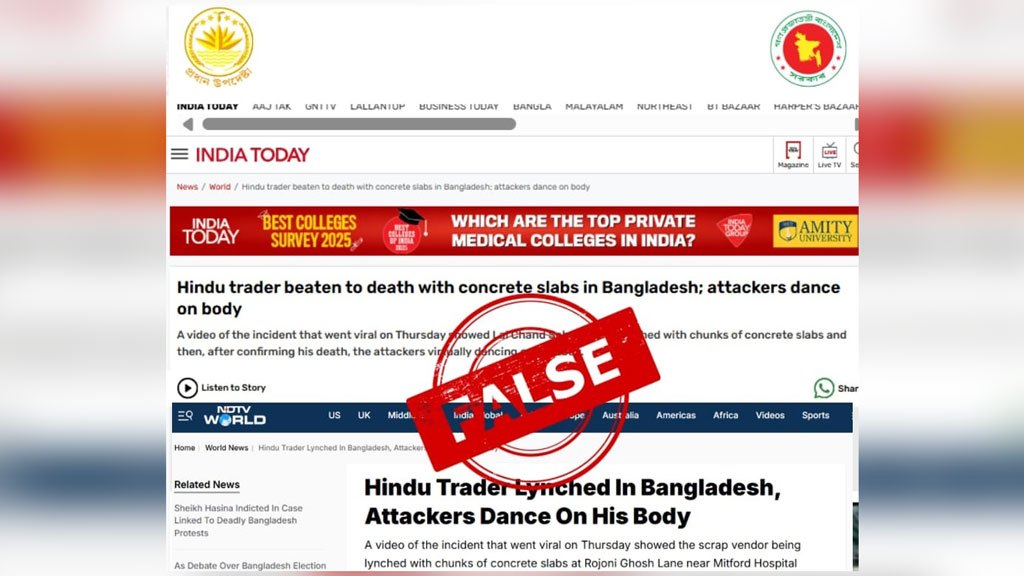

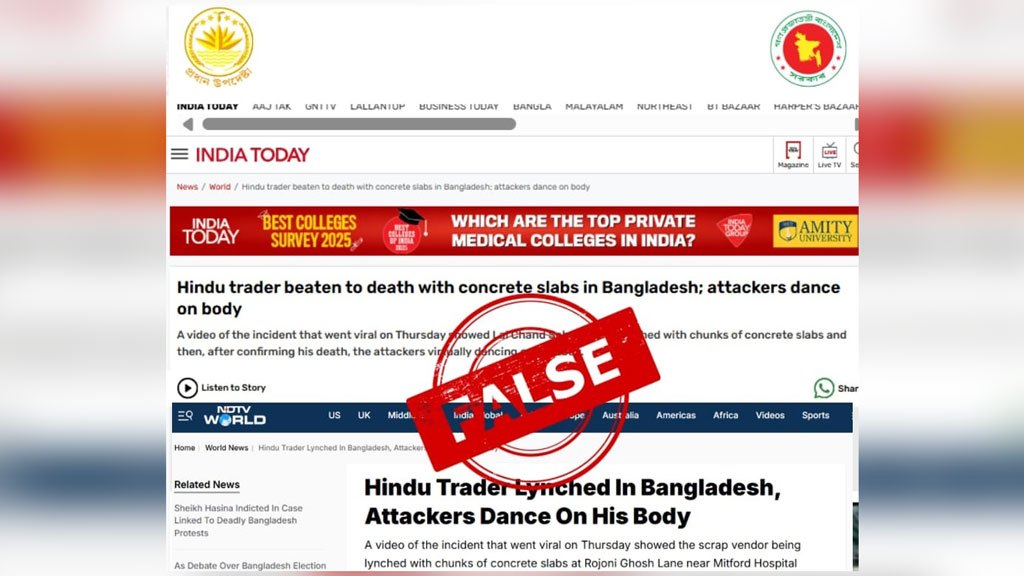

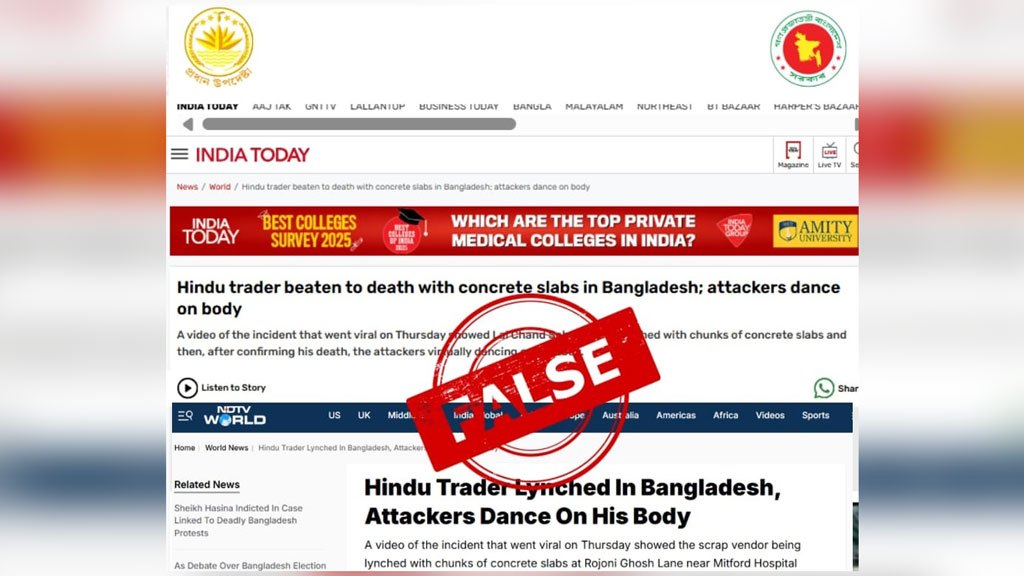

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো...

১৪ জুলাই ২০২৫

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২৫ফ্যাক্টচেক ডেস্ক

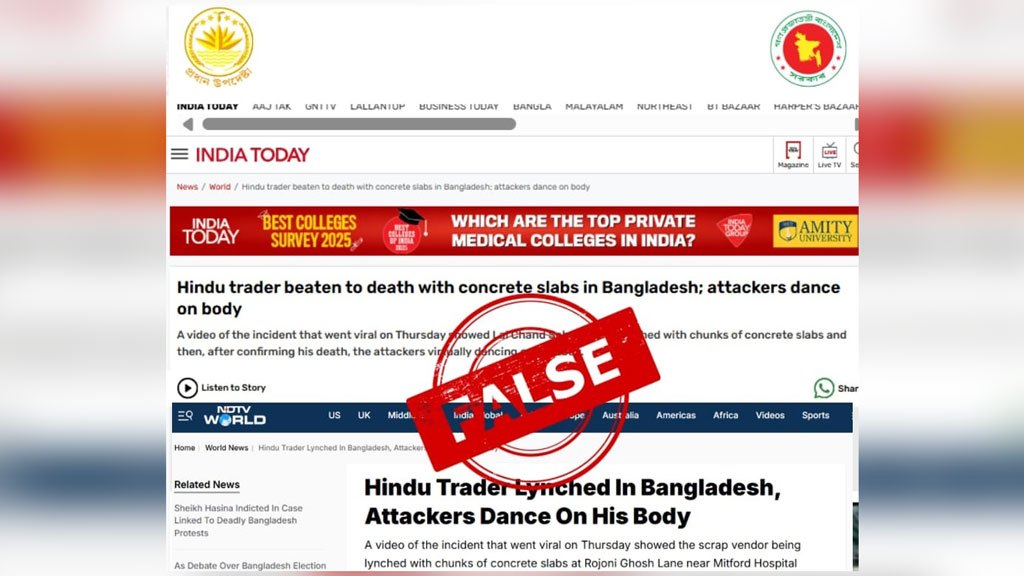

একটি মেরিন পার্কে এক নারী প্রশিক্ষককে চুবিয়ে হত্যা করেছে অরকা বা কিলার তিমি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। মর্মান্তিক ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দাবি করা হয়, প্যাসিফিক ব্লু মেরিন পার্কে ‘জেসিকা র্যাডক্লিফ’ নামে একজন প্রশিক্ষককে একটি অরকা আক্রমণ করে হত্যা করেছে।

ভিডিওটি টিকটক, ফেসবুক এবং এক্সে ভাইরাল হয়েছে। তবে, একাধিক ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে, এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

ভিডিওতে যা দেখানো হয়েছে

ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে দেখা যায়, একজন তরুণী একটি অরকার পিঠে দাঁড়িয়ে নাচছেন। দর্শকেরা তখন উল্লাস করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ অরকাটি ওই তরুণীকে আক্রমণ করে পানির নিচে টেনে নিয়ে যায়। ভিডিওটি শেয়ার করা অনেক ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, পানির নিচে নিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওই তরুণীর মৃত্যু হয়।

ঘটনা বা প্রশিক্ষকের কোনো প্রমাণ নেই

ভিডিওটি ব্যাপকভাবে শেয়ার হওয়া সত্ত্বেও, জেসিকা র্যাডক্লিফ নামে একজন প্রশিক্ষক অরকার আক্রমণে মারা গেছেন—এই দাবির পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ, মেরিন পার্ক এবং প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমগুলো জেসিকা র্যাডক্লিফের অস্তিত্ব বা এমন কোনো ঘটনার রেকর্ড খুঁজে পায়নি। দ্য স্টার পত্রিকার মতে, ভিডিওটি কাল্পনিক; এমনকি ভিডিওতে থাকা কণ্ঠস্বরগুলোও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যান্য প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এমন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণত যে ধরনের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়, এই ঘটনায় তার কোনোটিই পাওয়া যায়নি। ফরেনসিক বিশ্লেষণ অনুসারে, ভিডিওর মধ্যে পানির অস্বাভাবিক গতিবিধি এবং অদ্ভুত বিরতিও নিশ্চিত করে যে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এমনকি ভিডিওতে যে পার্কের নাম বলা হয়েছে, সেটিও ভুয়া।

সম্পূর্ণভাবে এআই-নির্মিত

ফোর্বস ম্যাগাজিন ক্লিপটিকে ‘একটি প্রতারণা’ বলে চিহ্নিত করেছে। তারা উল্লেখ করেছে, এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা যদি সত্যিই ঘটতো, তাহলে তা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হতো। ভিডিওর দৃশ্য এবং শব্দ সম্ভবত চাঞ্চল্যকর প্রভাব তৈরির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। দ্য ইকোনমিক টাইমস উল্লেখ করেছে, এই গল্পের চরিত্র এবং নাম কোনো যাচাইযোগ্য রেকর্ডের সঙ্গে মেলে না। ফলে বলা যেতে পারে যে, পুরো গল্পটি বানোয়াট।

সত্যিকারের দুর্ঘটনার সঙ্গে মিল

এই ধরনের প্রতারণামূলক ভিডিওগুলোতে কিছুটা সত্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। ভিডিওটি ২০১০ সালে সি ওয়ার্ল্ডে ডন ব্রাঞ্চেউ এবং ২০০৯ সালে অ্যালেক্সিস মার্টিনেজ-এর বাস্তব জীবনের মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় প্রশিক্ষকই অরকার আক্রমণে মারা যান। কিন্তু এই ঘটনাগুলো জেসিকা র্যাডক্লিফের গল্পের মতো নয়, কারণ সেগুলো নথিভুক্ত এবং কর্তৃপক্ষের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেন এই ধরনের প্রতারণা ভাইরাল হয়

বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটি ভিডিওর আবেগপূর্ণ তীব্রতা এবং বাস্তবসম্মত উৎপাদন কৌশল এটি ভাইরাল হতে সাহায্য করে। এই ধরনের ক্লিপগুলো বুদ্ধিমান সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বন্দী করে রাখার নৈতিকতা নিয়ে মানুষের গভীর উদ্বেগগুলোকে কাজে লাগায়। একই সঙ্গে, এগুলো চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু ব্যবহার করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ফ্যাক্টচেকিং হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

কথিত জেসিকা র্যাডক্লিফকে নিয়ে অরকার আক্রমণের ভিডিওটি একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। এই নামে কোনো প্রশিক্ষকের অস্তিত্বেরও কোনো প্রমাণ নেই।

একটি মেরিন পার্কে এক নারী প্রশিক্ষককে চুবিয়ে হত্যা করেছে অরকা বা কিলার তিমি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। মর্মান্তিক ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দাবি করা হয়, প্যাসিফিক ব্লু মেরিন পার্কে ‘জেসিকা র্যাডক্লিফ’ নামে একজন প্রশিক্ষককে একটি অরকা আক্রমণ করে হত্যা করেছে।

ভিডিওটি টিকটক, ফেসবুক এবং এক্সে ভাইরাল হয়েছে। তবে, একাধিক ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে, এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

ভিডিওতে যা দেখানো হয়েছে

ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে দেখা যায়, একজন তরুণী একটি অরকার পিঠে দাঁড়িয়ে নাচছেন। দর্শকেরা তখন উল্লাস করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ অরকাটি ওই তরুণীকে আক্রমণ করে পানির নিচে টেনে নিয়ে যায়। ভিডিওটি শেয়ার করা অনেক ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, পানির নিচে নিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওই তরুণীর মৃত্যু হয়।

ঘটনা বা প্রশিক্ষকের কোনো প্রমাণ নেই

ভিডিওটি ব্যাপকভাবে শেয়ার হওয়া সত্ত্বেও, জেসিকা র্যাডক্লিফ নামে একজন প্রশিক্ষক অরকার আক্রমণে মারা গেছেন—এই দাবির পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ, মেরিন পার্ক এবং প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমগুলো জেসিকা র্যাডক্লিফের অস্তিত্ব বা এমন কোনো ঘটনার রেকর্ড খুঁজে পায়নি। দ্য স্টার পত্রিকার মতে, ভিডিওটি কাল্পনিক; এমনকি ভিডিওতে থাকা কণ্ঠস্বরগুলোও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যান্য প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এমন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণত যে ধরনের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়, এই ঘটনায় তার কোনোটিই পাওয়া যায়নি। ফরেনসিক বিশ্লেষণ অনুসারে, ভিডিওর মধ্যে পানির অস্বাভাবিক গতিবিধি এবং অদ্ভুত বিরতিও নিশ্চিত করে যে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এমনকি ভিডিওতে যে পার্কের নাম বলা হয়েছে, সেটিও ভুয়া।

সম্পূর্ণভাবে এআই-নির্মিত

ফোর্বস ম্যাগাজিন ক্লিপটিকে ‘একটি প্রতারণা’ বলে চিহ্নিত করেছে। তারা উল্লেখ করেছে, এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা যদি সত্যিই ঘটতো, তাহলে তা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হতো। ভিডিওর দৃশ্য এবং শব্দ সম্ভবত চাঞ্চল্যকর প্রভাব তৈরির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। দ্য ইকোনমিক টাইমস উল্লেখ করেছে, এই গল্পের চরিত্র এবং নাম কোনো যাচাইযোগ্য রেকর্ডের সঙ্গে মেলে না। ফলে বলা যেতে পারে যে, পুরো গল্পটি বানোয়াট।

সত্যিকারের দুর্ঘটনার সঙ্গে মিল

এই ধরনের প্রতারণামূলক ভিডিওগুলোতে কিছুটা সত্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। ভিডিওটি ২০১০ সালে সি ওয়ার্ল্ডে ডন ব্রাঞ্চেউ এবং ২০০৯ সালে অ্যালেক্সিস মার্টিনেজ-এর বাস্তব জীবনের মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় প্রশিক্ষকই অরকার আক্রমণে মারা যান। কিন্তু এই ঘটনাগুলো জেসিকা র্যাডক্লিফের গল্পের মতো নয়, কারণ সেগুলো নথিভুক্ত এবং কর্তৃপক্ষের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেন এই ধরনের প্রতারণা ভাইরাল হয়

বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটি ভিডিওর আবেগপূর্ণ তীব্রতা এবং বাস্তবসম্মত উৎপাদন কৌশল এটি ভাইরাল হতে সাহায্য করে। এই ধরনের ক্লিপগুলো বুদ্ধিমান সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বন্দী করে রাখার নৈতিকতা নিয়ে মানুষের গভীর উদ্বেগগুলোকে কাজে লাগায়। একই সঙ্গে, এগুলো চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু ব্যবহার করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ফ্যাক্টচেকিং হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

কথিত জেসিকা র্যাডক্লিফকে নিয়ে অরকার আক্রমণের ভিডিওটি একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। এই নামে কোনো প্রশিক্ষকের অস্তিত্বেরও কোনো প্রমাণ নেই।

ভুয়া সংবাদ বা তথ্যের একটি নীরব মহামারি চলছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কোনটি সত্য, আর কোনটি মিথ্যা তা বোঝা অনেক সময় বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি, তা নিয়ে লিখেছেন সাহস মোস্তাফিজ

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

১৭ জুলাই ২০২৫

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো...

১৪ জুলাই ২০২৫

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২৫বাসস

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

গতকাল বুধবার সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্ট চেকের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘১৬ জুলাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে গোপালগঞ্জের সংঘর্ষ নিয়ে নানা পোস্ট ছড়ানো হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এ দিনের সহিংস ঘটনার মনগড়া বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, একটি সংগঠিত প্রোপাগান্ডা অভিযানের অংশ হিসেবে প্রভাবশালী আ. লীগপন্থীরা পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন, যা এদিনের সহিংসতার দৃশ্য বলে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এসএম জাকির হোসেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপ-প্রেসসচিব আশরাফুল আলম খোকনসহ কয়েকজন ব্যক্তি ছবি পোস্ট করে দাবি করেন, ‘ইউনূস গ্যাং’ এবং বিরোধীদলীয় কর্মীরা সাধারণ মানুষকে হিংসাত্মকভাবে আক্রমণ করছে।

একটি ছবিতে দেখা যায়, স্থানীয় লোকজন এক আহত কিশোরকে বহন করছে, পেছনে আগুন জ্বলছে এবং উত্তেজিত জনতা রাস্তায় বিক্ষোভ করছে। ছবিটি গোপালগঞ্জে ঘটে যাওয়া সহিংসতার নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরা হয়। অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে-এই ছবিটি ২০২৪ সালের ১০ আগস্টের একটি ভিন্ন ঘটনার।

আরেকটি বহুল প্রচারিত পোস্টে দেখা যায়, জাকির হোসেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপ-প্রেসসচিব আশরাফুল আলম খোকন একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এক কর্মকর্তা বিক্ষোভকারীদের দিকে গুলি ছুড়ছেন।

প্রেস উইংয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, এসব পোস্টে ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পোস্টে তাঁরা উল্লেখ করেন-আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সংঘর্ষে জড়িয়েছেন এবং এনসিপি নেতা-কর্মীদের উসকানিতে এই সহিংসতা শুরু হয়। এতে বলা হয়, ‘বাস্তবতা হলো, ছবিটি ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জে বিএনপি সমাবেশের সময়ের, যেখানে ডিবি কর্মকর্তা কনককে জনতার দিকে গুলি ছুড়তে দেখা যায়।’

জাকির হোসেন আরেকটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে দেখা যায়। তিনিও দাবি করেন, এটি গোপালগঞ্জের আজকের সংঘর্ষের ফলাফল। তবে প্রেস উইং বলেছে, ‘তবে এই ছবিটিও ভিন্ন ঘটনার। ছবিটি ২০২৩ সালের ২০ মার্চ এক সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনার সময় তোলা হয়েছিল।’

একই ভুয়া প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি শিশুর ছবি ছড়ানো হয়—যেখানে তাকে লাঠি হাতে দেখা যায়। দাবি করা হয়, ছবিটি ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে তোলা এবং ওই শিশু নাকি সহিংসতায় অংশ নেয়। ছবিটি এই মিথ্যা বার্তা ছড়াতে ব্যবহার করা হয় যে, রাজনৈতিক সহিংসতায় শিশুদের পর্যন্ত জড়ানো হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ছবির একটি ডিজিটালি সম্পাদিত (সম্ভবত এআই-নির্মিত) সংস্করণ শেয়ার করেন নিঝুম মজুমদার, যিনি আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ একজন অনলাইন প্রোপাগান্ডিস্ট হিসেবে পরিচিত বলে প্রেস উইং দাবি করেছে।

প্রেস উইংয়ের বিবৃতিতে এই বিষয়ে বলা হয়, ‘প্রকৃতপক্ষে, শিশুর এই ছবিটি গোপালগঞ্জে তোলা হয়নি, বরং গাজীপুরের সফিপুর এলাকায় ধারণ করা একটি ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট। মূল ভিডিওটি ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিল।’

এসব বিভ্রান্তিকর ছবির পাশাপাশি, আওয়ামী লীগপন্থী অ্যাকাউন্টগুলো ভিত্তিহীনভাবে দাবি করে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নাকি বেসামরিক মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। এসব মিথ্যা প্রচারণা জনমতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়। প্রেস উইংয়ের মতে এসব ভুয়া প্রচারণা ও যাচাইকৃত সূত্রভিত্তিক তথ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে।

আজকের সহিংসতা শুরু হয় যখন গোপালগঞ্জ শহরে নির্ধারিত সমাবেশ শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের বহর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সমর্থকেরা আক্রমণ করে। এই আক্রমণ দ্রুত বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংঘর্ষে অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। পুলিশের গাড়ির পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) একটি গাড়িও আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে, ১৬ জুলাই রাত ৮টা থেকে পরদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোপালগঞ্জে কঠোর কারফিউ জারি করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয় ‘মাঠের বাস্তব ঘটনার বিপরীতে, আওয়ামী লীগপন্থী সামাজিক মাধ্যম চক্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর, প্রাসঙ্গিকতা-বর্জিত ও মনগড়া ছবি ছড়িয়ে টাইমলাইন ভরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।’

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

গতকাল বুধবার সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্ট চেকের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘১৬ জুলাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে গোপালগঞ্জের সংঘর্ষ নিয়ে নানা পোস্ট ছড়ানো হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এ দিনের সহিংস ঘটনার মনগড়া বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, একটি সংগঠিত প্রোপাগান্ডা অভিযানের অংশ হিসেবে প্রভাবশালী আ. লীগপন্থীরা পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন, যা এদিনের সহিংসতার দৃশ্য বলে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এসএম জাকির হোসেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপ-প্রেসসচিব আশরাফুল আলম খোকনসহ কয়েকজন ব্যক্তি ছবি পোস্ট করে দাবি করেন, ‘ইউনূস গ্যাং’ এবং বিরোধীদলীয় কর্মীরা সাধারণ মানুষকে হিংসাত্মকভাবে আক্রমণ করছে।

একটি ছবিতে দেখা যায়, স্থানীয় লোকজন এক আহত কিশোরকে বহন করছে, পেছনে আগুন জ্বলছে এবং উত্তেজিত জনতা রাস্তায় বিক্ষোভ করছে। ছবিটি গোপালগঞ্জে ঘটে যাওয়া সহিংসতার নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরা হয়। অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে-এই ছবিটি ২০২৪ সালের ১০ আগস্টের একটি ভিন্ন ঘটনার।

আরেকটি বহুল প্রচারিত পোস্টে দেখা যায়, জাকির হোসেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপ-প্রেসসচিব আশরাফুল আলম খোকন একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এক কর্মকর্তা বিক্ষোভকারীদের দিকে গুলি ছুড়ছেন।

প্রেস উইংয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, এসব পোস্টে ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পোস্টে তাঁরা উল্লেখ করেন-আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সংঘর্ষে জড়িয়েছেন এবং এনসিপি নেতা-কর্মীদের উসকানিতে এই সহিংসতা শুরু হয়। এতে বলা হয়, ‘বাস্তবতা হলো, ছবিটি ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জে বিএনপি সমাবেশের সময়ের, যেখানে ডিবি কর্মকর্তা কনককে জনতার দিকে গুলি ছুড়তে দেখা যায়।’

জাকির হোসেন আরেকটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে দেখা যায়। তিনিও দাবি করেন, এটি গোপালগঞ্জের আজকের সংঘর্ষের ফলাফল। তবে প্রেস উইং বলেছে, ‘তবে এই ছবিটিও ভিন্ন ঘটনার। ছবিটি ২০২৩ সালের ২০ মার্চ এক সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনার সময় তোলা হয়েছিল।’

একই ভুয়া প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি শিশুর ছবি ছড়ানো হয়—যেখানে তাকে লাঠি হাতে দেখা যায়। দাবি করা হয়, ছবিটি ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে তোলা এবং ওই শিশু নাকি সহিংসতায় অংশ নেয়। ছবিটি এই মিথ্যা বার্তা ছড়াতে ব্যবহার করা হয় যে, রাজনৈতিক সহিংসতায় শিশুদের পর্যন্ত জড়ানো হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ছবির একটি ডিজিটালি সম্পাদিত (সম্ভবত এআই-নির্মিত) সংস্করণ শেয়ার করেন নিঝুম মজুমদার, যিনি আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ একজন অনলাইন প্রোপাগান্ডিস্ট হিসেবে পরিচিত বলে প্রেস উইং দাবি করেছে।

প্রেস উইংয়ের বিবৃতিতে এই বিষয়ে বলা হয়, ‘প্রকৃতপক্ষে, শিশুর এই ছবিটি গোপালগঞ্জে তোলা হয়নি, বরং গাজীপুরের সফিপুর এলাকায় ধারণ করা একটি ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট। মূল ভিডিওটি ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিল।’

এসব বিভ্রান্তিকর ছবির পাশাপাশি, আওয়ামী লীগপন্থী অ্যাকাউন্টগুলো ভিত্তিহীনভাবে দাবি করে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নাকি বেসামরিক মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। এসব মিথ্যা প্রচারণা জনমতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়। প্রেস উইংয়ের মতে এসব ভুয়া প্রচারণা ও যাচাইকৃত সূত্রভিত্তিক তথ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে।

আজকের সহিংসতা শুরু হয় যখন গোপালগঞ্জ শহরে নির্ধারিত সমাবেশ শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের বহর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সমর্থকেরা আক্রমণ করে। এই আক্রমণ দ্রুত বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংঘর্ষে অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। পুলিশের গাড়ির পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) একটি গাড়িও আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে, ১৬ জুলাই রাত ৮টা থেকে পরদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোপালগঞ্জে কঠোর কারফিউ জারি করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয় ‘মাঠের বাস্তব ঘটনার বিপরীতে, আওয়ামী লীগপন্থী সামাজিক মাধ্যম চক্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর, প্রাসঙ্গিকতা-বর্জিত ও মনগড়া ছবি ছড়িয়ে টাইমলাইন ভরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।’

ভুয়া সংবাদ বা তথ্যের একটি নীরব মহামারি চলছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কোনটি সত্য, আর কোনটি মিথ্যা তা বোঝা অনেক সময় বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি, তা নিয়ে লিখেছেন সাহস মোস্তাফিজ

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

একটি মেরিন পার্কে এক নারী প্রশিক্ষককে চুবিয়ে হত্যা করেছে অরকা বা কিলার তিমি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

১৩ আগস্ট ২০২৫

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো...

১৪ জুলাই ২০২৫

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২৫আজকের পত্রিকা ডেস্ক

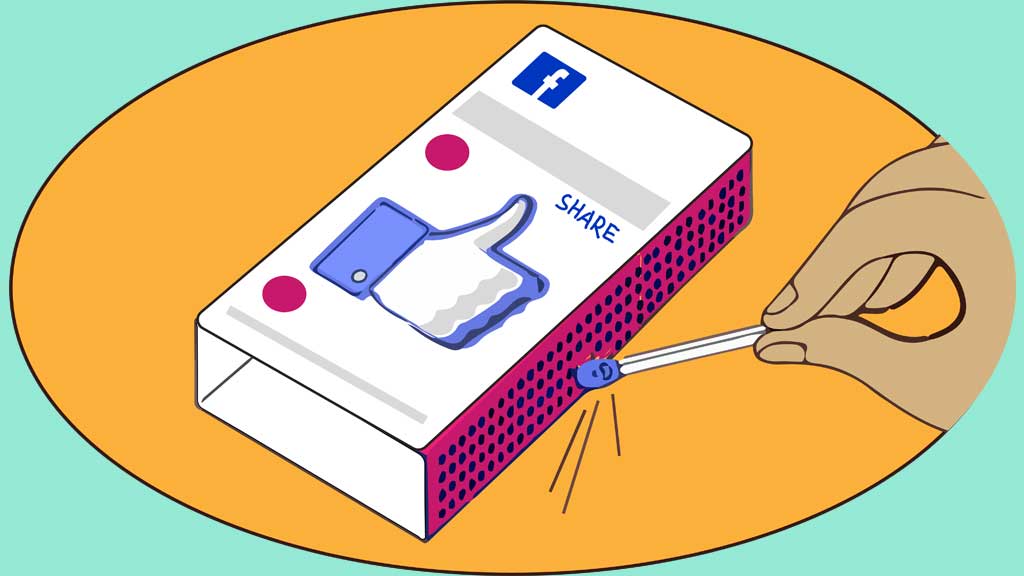

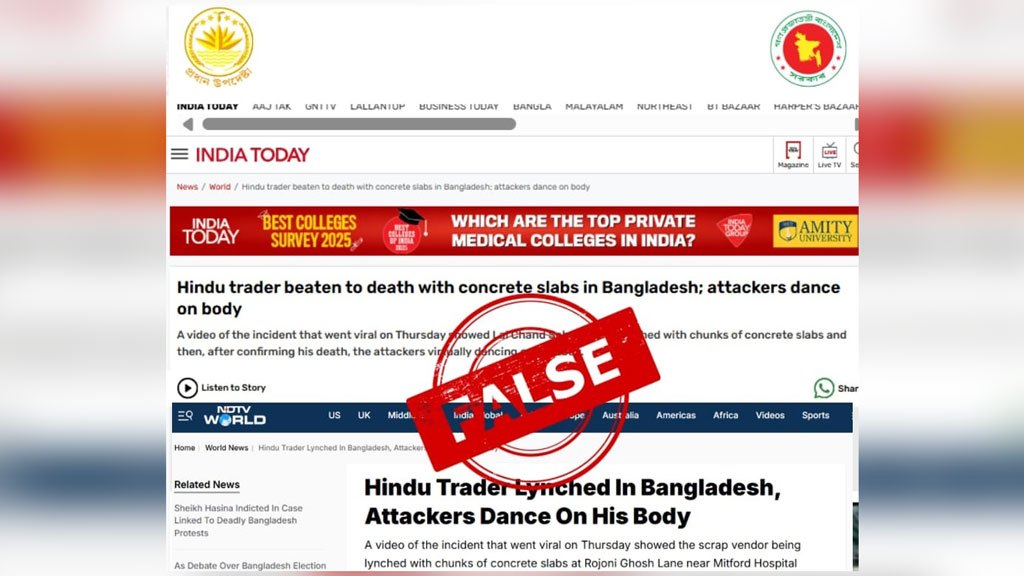

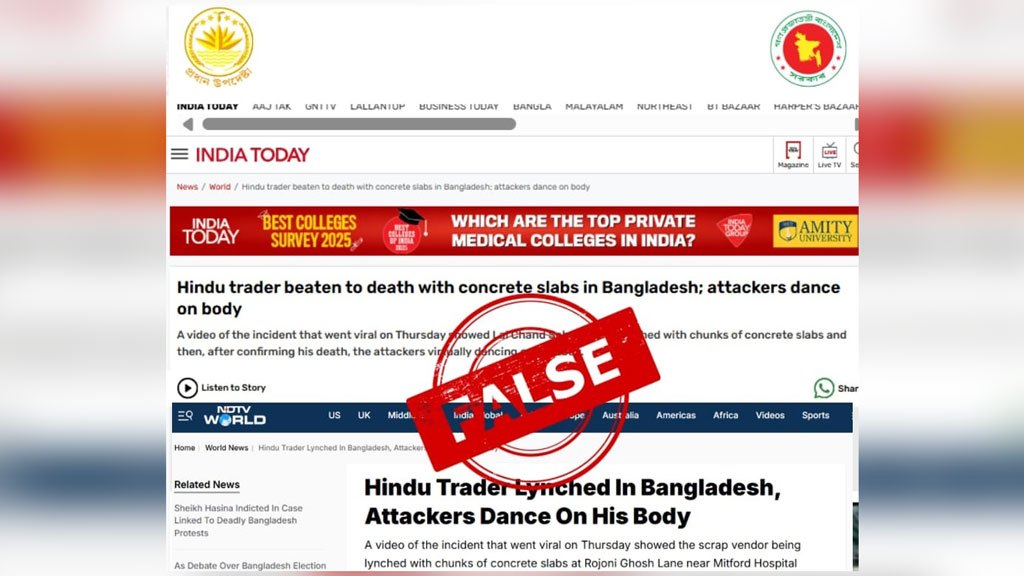

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের ফ্যাক্ট চেক ইউনিট সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গতকাল রোববার এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস উইং জানিয়েছে, এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডে এবং ইওনসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল এলাকায় (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) নিহত ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ (৩৯) হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সোহাগের বাবার নাম মো. আয়ুব আলী এবং মায়ের নাম আলেয়া বেগম। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী লাকি বেগম, বোন ফাতেমা এবং একমাত্র ছেলে সোহানকে রেখে গেছেন।

গত ৯ জুলাই স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩ নম্বর গেটের সামনে সোহাগকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে একদল সন্ত্রাসী। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর নিথর দেহেও বোল্ডার ছুড়ে মারা হয়। নৃশংস এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার জানাজা শেষে সোহাগকে বরগুনা সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ গ্রাম বন্দরগাছিয়ায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে।

ভারতের যেসব সংবাদমাধ্যম সোহাগকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছে, তারা তাদের প্রতিবেদনে তার ধর্ম বা পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য উপস্থাপন করেনি। বাংলাদেশে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম নিয়মিত ভিত্তিহীন ও ভুল তথ্য প্রচার করে আসছে।

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের ফ্যাক্ট চেক ইউনিট সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গতকাল রোববার এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস উইং জানিয়েছে, এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডে এবং ইওনসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল এলাকায় (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) নিহত ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ (৩৯) হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সোহাগের বাবার নাম মো. আয়ুব আলী এবং মায়ের নাম আলেয়া বেগম। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী লাকি বেগম, বোন ফাতেমা এবং একমাত্র ছেলে সোহানকে রেখে গেছেন।

গত ৯ জুলাই স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩ নম্বর গেটের সামনে সোহাগকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে একদল সন্ত্রাসী। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর নিথর দেহেও বোল্ডার ছুড়ে মারা হয়। নৃশংস এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার জানাজা শেষে সোহাগকে বরগুনা সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ গ্রাম বন্দরগাছিয়ায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে।

ভারতের যেসব সংবাদমাধ্যম সোহাগকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছে, তারা তাদের প্রতিবেদনে তার ধর্ম বা পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য উপস্থাপন করেনি। বাংলাদেশে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম নিয়মিত ভিত্তিহীন ও ভুল তথ্য প্রচার করে আসছে।

ভুয়া সংবাদ বা তথ্যের একটি নীরব মহামারি চলছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কোনটি সত্য, আর কোনটি মিথ্যা তা বোঝা অনেক সময় বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি, তা নিয়ে লিখেছেন সাহস মোস্তাফিজ

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

একটি মেরিন পার্কে এক নারী প্রশিক্ষককে চুবিয়ে হত্যা করেছে অরকা বা কিলার তিমি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

১৩ আগস্ট ২০২৫

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

১৭ জুলাই ২০২৫

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২৫ফ্যাক্টচেক ডেস্ক

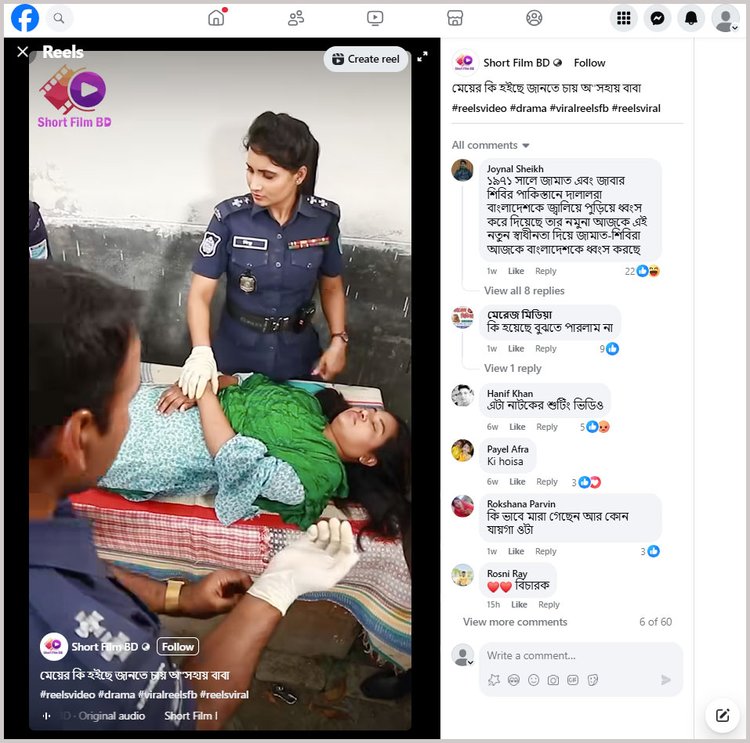

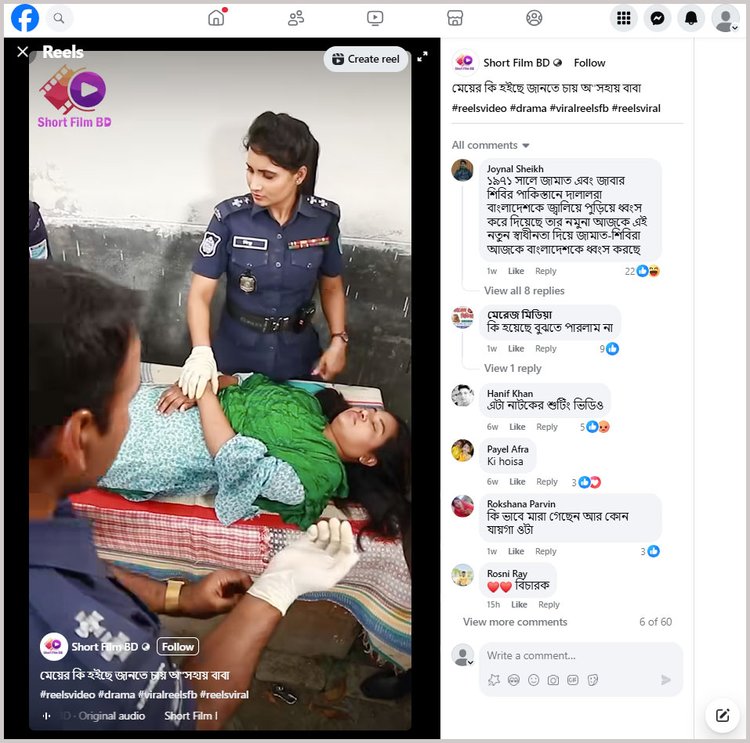

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একজন তরুণী হাত বাঁধা অবস্থায় কংক্রিটের মেঝেতে পড়ে আছেন। পাশেই একজন মধ্যবয়সী তরুণীটির বাবা পরিচয়ে আর্তনাদ করছেন। তাঁকে আরেকজন যুবক সান্ত্বনা দিচ্ছেন। পুলিশের পোশাক পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তি তরুণীকে ঘিরে পর্যবেক্ষণ করছেন। ভিডিওর শেষাংশে পুলিশকে তরুণীর মরদেহ ব্যাগে ভরতে দেখা যায়।

‘Md Nishad Hossain’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে আজ সোমবার (৩০ জুন) সকাল ৯টা ৫২ মিনিটে পোস্ট করা ভিডিওটি সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। ক্যাপশনে লেখা, ‘আহারে নির্মমতা এবং একজন বাবার আর্তনাদ। বাংলাদেশ ২০২৪’র আগস্ট মাস থেকে সারা দেশে নারী ধর্ষণ করেই চলছে বিএনপি জামাতের মব সন্ত্রাসীরা। একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে রেখে গেছে। মেয়ের পিতার আহাজারী কে শুনবে দেশে এখন বিচার নাই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী হায়ানারা যা যা করছে ২০২৪ ’র বাংলাদেশে বিএনপি জামাত তার চেয়ে বেশি করছে।’ (বানান অপরিবর্তিত)

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ভিডিওটি ১৯ হাজার বার দেখা হয়েছে এবং ৫১৫টি রিঅ্যাকশন পড়েছে। এতে ৫৬টি কমেন্ট পড়েছে এবং শেয়ার হয়েছে ১৮৫ বার।

এসব কমেন্টে অনেকে ভিডিওটি নাটক উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে সত্য মনে করেও কমেন্ট করেছে। Shilvi Akther নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লিখেছে, ‘আহারে জীবন! মানুষ কিভাবে এতো নির্মম হয়? একজন বাবার আর্তনাদ কি কারো মনকে মর্মাহত করে না?’ (বানান অপরিবর্তিত) Narayon Saha লিখেছে,’ এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট বাবার কান্দে সন্তানের লাশ হায়রে দুনিয়া।’ (বানান অপরিবর্তিত)

S M Salam Patwari, গর্জে ওঠো আরেকবার বাংলাদেশ এবং গাজীপুর জেলা যুবলীগ শাখা নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একই ক্যাপশনে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে।

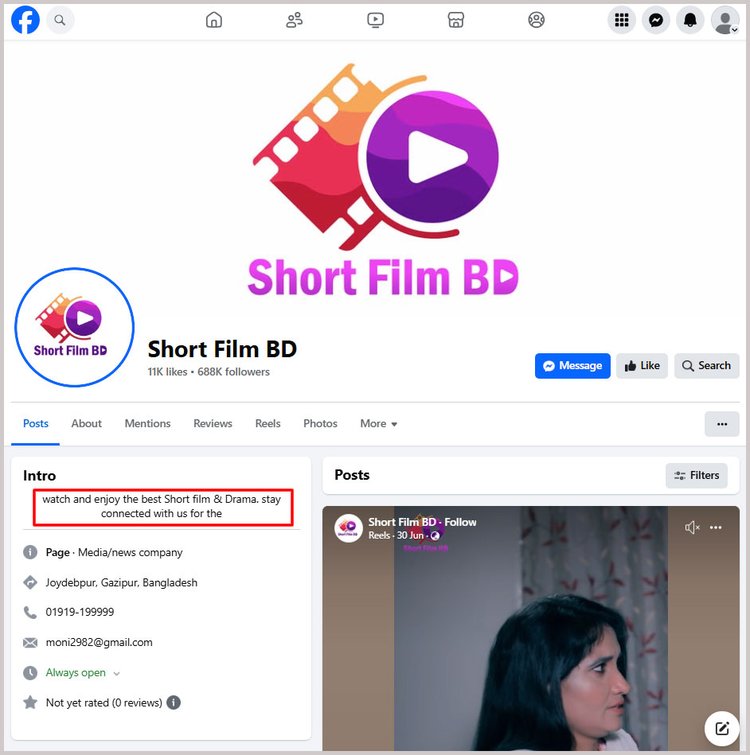

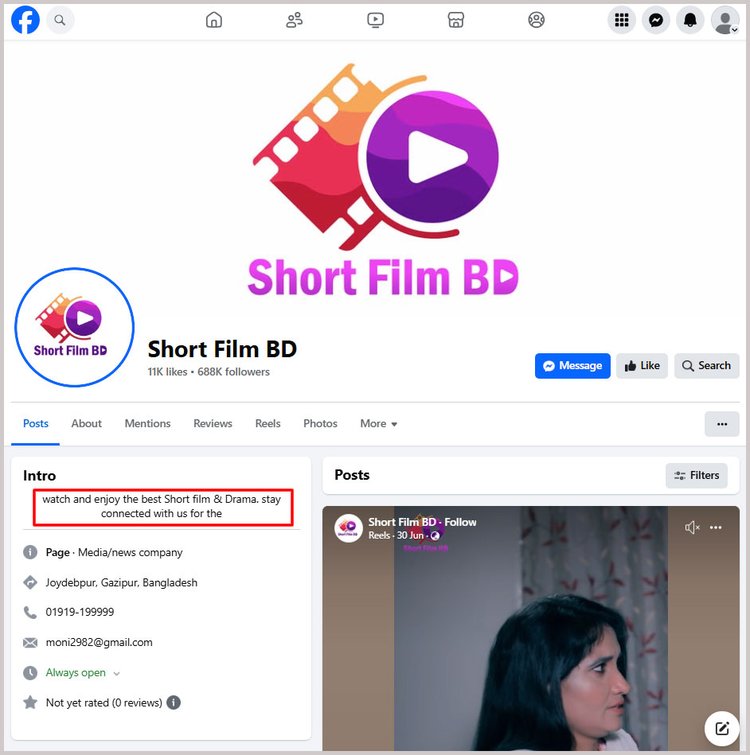

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ‘Short Film BD’ নামে একটি লোগো লক্ষ করা যায়। এই সূত্র ধরে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করে ‘Short Film BD’ নামে একটি ফেসবুক পেজে ভিডিওটি পাওয়া যায়। ভিডিওটি গত ২০ জুনে প্রকাশিত। এর সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে মেঝেতে পড়ে থাকা তরুণী, পুলিশের পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, আহাজারি করা ব্যক্তি ও আশপাশের দৃশ্যের মিল পাওয়া যায়।

ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা, ‘মৌসুমীর সাথে কি হলো।’ ৪ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে বোঝা যায়, এটি একটি নাটিকার দৃশ্য।

Short Film BD নামে ফেসবুক পেজটিতে একই তারিখে একই ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছে, ‘মেয়ের কি হইছে জানতে চায় অসহায় বাবা।’ (বানান অপরিবর্তিত)

Short Film BD ফেসবুক পেজটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এতে বিভিন্ন ধরনের নাটিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অভিনয় করা একাধিক ব্যক্তিকে অন্যান্য ভিডিওতেও (১, ২) দেখা গেছে।

এ ছাড়া এই পেজের ইন্ট্রোতে লেখা, ‘শর্টফিল্ম ও নাটক দেখুন এবং উপভোগ করুন। আমাদের সঙ্গেই থাকুন।’ (ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

সুতরাং, বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি প্রকৃতপক্ষে একটি নাটক।

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একজন তরুণী হাত বাঁধা অবস্থায় কংক্রিটের মেঝেতে পড়ে আছেন। পাশেই একজন মধ্যবয়সী তরুণীটির বাবা পরিচয়ে আর্তনাদ করছেন। তাঁকে আরেকজন যুবক সান্ত্বনা দিচ্ছেন। পুলিশের পোশাক পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তি তরুণীকে ঘিরে পর্যবেক্ষণ করছেন। ভিডিওর শেষাংশে পুলিশকে তরুণীর মরদেহ ব্যাগে ভরতে দেখা যায়।

‘Md Nishad Hossain’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে আজ সোমবার (৩০ জুন) সকাল ৯টা ৫২ মিনিটে পোস্ট করা ভিডিওটি সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। ক্যাপশনে লেখা, ‘আহারে নির্মমতা এবং একজন বাবার আর্তনাদ। বাংলাদেশ ২০২৪’র আগস্ট মাস থেকে সারা দেশে নারী ধর্ষণ করেই চলছে বিএনপি জামাতের মব সন্ত্রাসীরা। একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে রেখে গেছে। মেয়ের পিতার আহাজারী কে শুনবে দেশে এখন বিচার নাই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী হায়ানারা যা যা করছে ২০২৪ ’র বাংলাদেশে বিএনপি জামাত তার চেয়ে বেশি করছে।’ (বানান অপরিবর্তিত)

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ভিডিওটি ১৯ হাজার বার দেখা হয়েছে এবং ৫১৫টি রিঅ্যাকশন পড়েছে। এতে ৫৬টি কমেন্ট পড়েছে এবং শেয়ার হয়েছে ১৮৫ বার।

এসব কমেন্টে অনেকে ভিডিওটি নাটক উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে সত্য মনে করেও কমেন্ট করেছে। Shilvi Akther নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লিখেছে, ‘আহারে জীবন! মানুষ কিভাবে এতো নির্মম হয়? একজন বাবার আর্তনাদ কি কারো মনকে মর্মাহত করে না?’ (বানান অপরিবর্তিত) Narayon Saha লিখেছে,’ এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট বাবার কান্দে সন্তানের লাশ হায়রে দুনিয়া।’ (বানান অপরিবর্তিত)

S M Salam Patwari, গর্জে ওঠো আরেকবার বাংলাদেশ এবং গাজীপুর জেলা যুবলীগ শাখা নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একই ক্যাপশনে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ‘Short Film BD’ নামে একটি লোগো লক্ষ করা যায়। এই সূত্র ধরে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করে ‘Short Film BD’ নামে একটি ফেসবুক পেজে ভিডিওটি পাওয়া যায়। ভিডিওটি গত ২০ জুনে প্রকাশিত। এর সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে মেঝেতে পড়ে থাকা তরুণী, পুলিশের পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, আহাজারি করা ব্যক্তি ও আশপাশের দৃশ্যের মিল পাওয়া যায়।

ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা, ‘মৌসুমীর সাথে কি হলো।’ ৪ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে বোঝা যায়, এটি একটি নাটিকার দৃশ্য।

Short Film BD নামে ফেসবুক পেজটিতে একই তারিখে একই ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছে, ‘মেয়ের কি হইছে জানতে চায় অসহায় বাবা।’ (বানান অপরিবর্তিত)

Short Film BD ফেসবুক পেজটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এতে বিভিন্ন ধরনের নাটিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অভিনয় করা একাধিক ব্যক্তিকে অন্যান্য ভিডিওতেও (১, ২) দেখা গেছে।

এ ছাড়া এই পেজের ইন্ট্রোতে লেখা, ‘শর্টফিল্ম ও নাটক দেখুন এবং উপভোগ করুন। আমাদের সঙ্গেই থাকুন।’ (ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

সুতরাং, বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি প্রকৃতপক্ষে একটি নাটক।

ভুয়া সংবাদ বা তথ্যের একটি নীরব মহামারি চলছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কোনটি সত্য, আর কোনটি মিথ্যা তা বোঝা অনেক সময় বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি, তা নিয়ে লিখেছেন সাহস মোস্তাফিজ

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

একটি মেরিন পার্কে এক নারী প্রশিক্ষককে চুবিয়ে হত্যা করেছে অরকা বা কিলার তিমি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

১৩ আগস্ট ২০২৫

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

১৭ জুলাই ২০২৫

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো...

১৪ জুলাই ২০২৫