মো. আশিকুর রহমান

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

প্রফেসরকে মেইল করা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ, তাঁদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার ওপর নির্ভর করে আপনার গবেষণার সুযোগ এবং বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সঠিক পদ্ধতিতে মেইল করা হলে প্রফেসরের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

যেভাবে মেইল করবেন

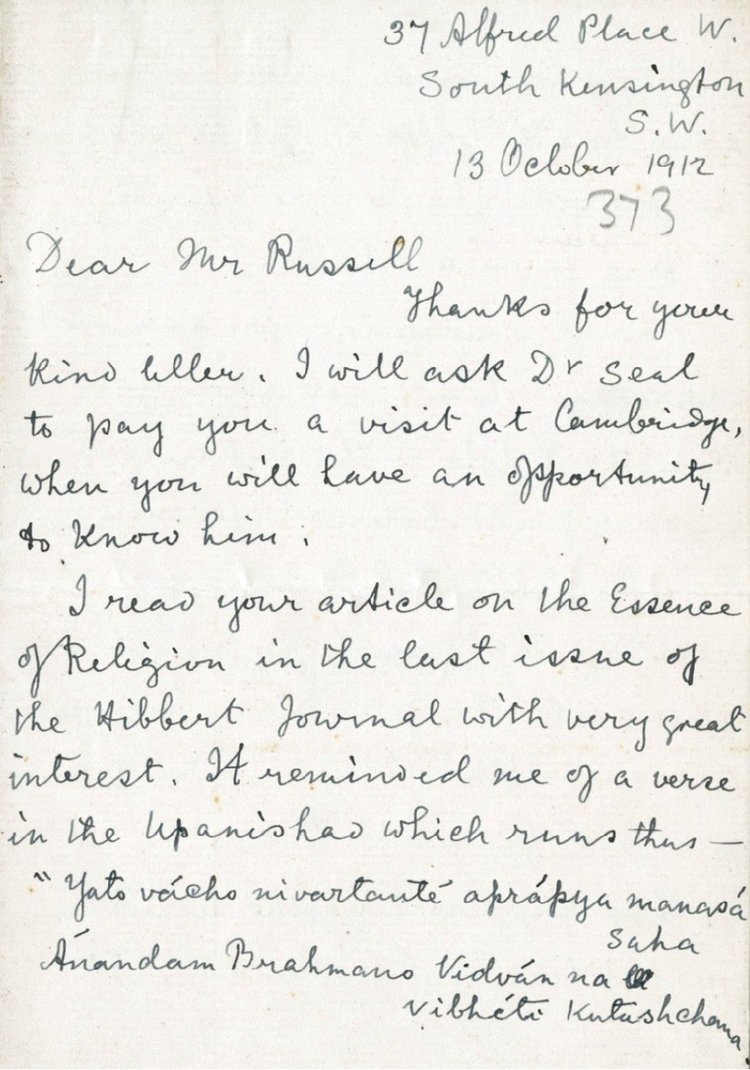

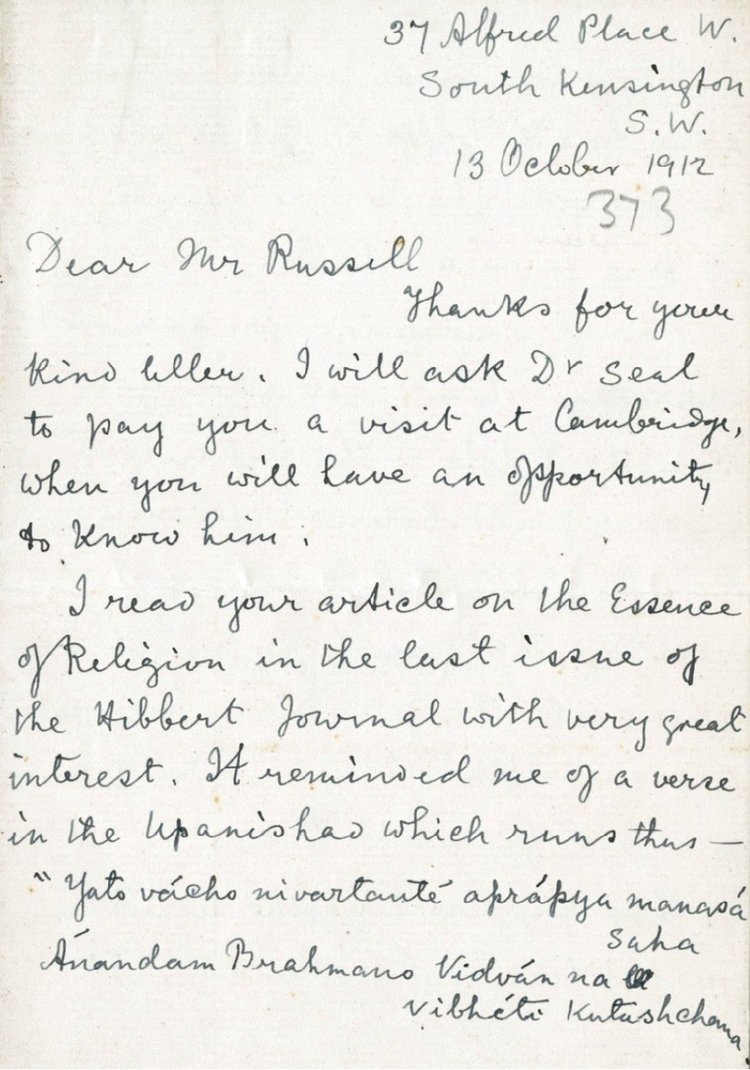

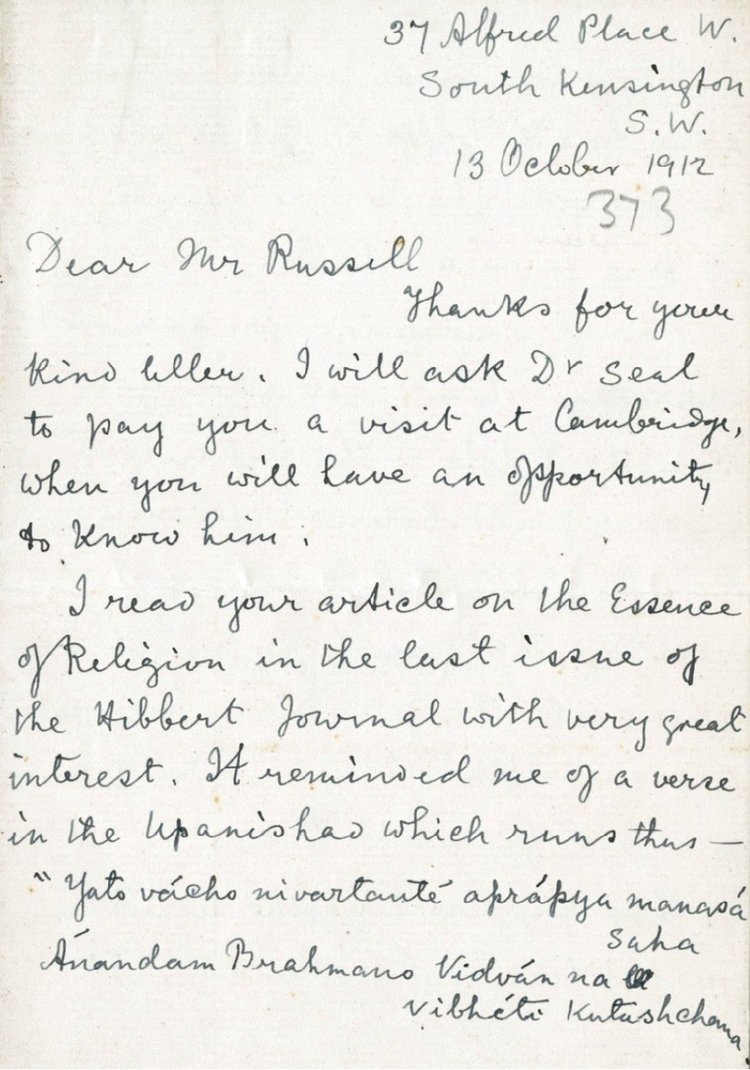

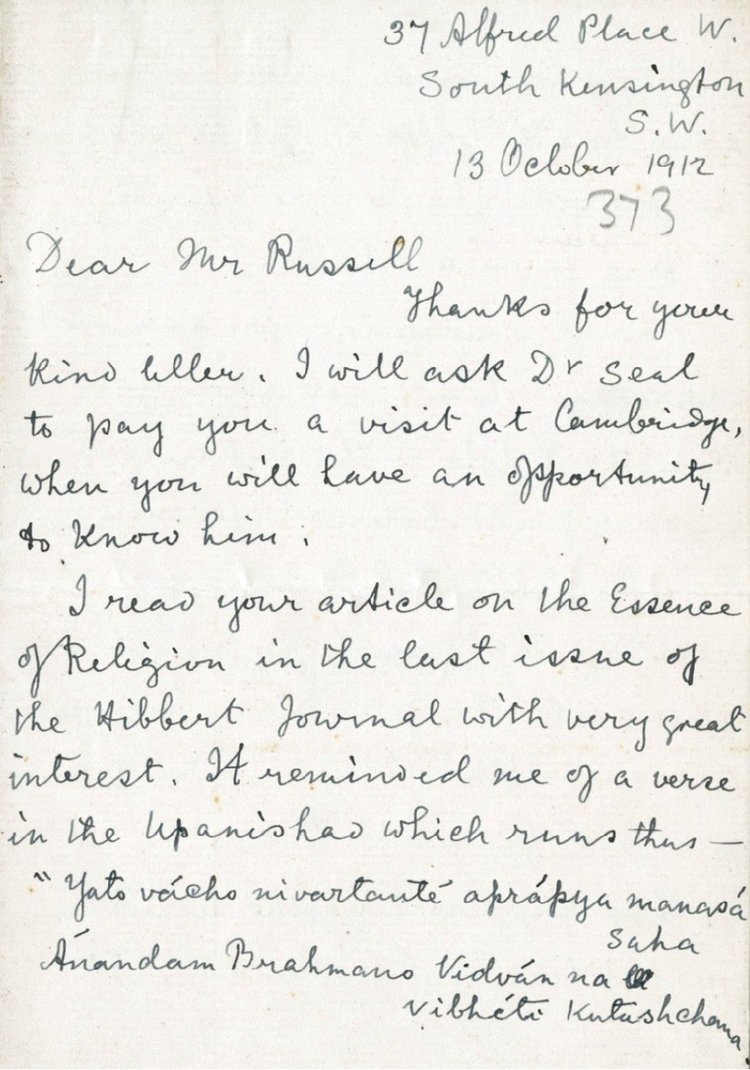

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে কীভাবে প্রফেসরকে মেইল করবেন? এ জন্য পরামর্শ হলো সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শত বছর পুরোনো একটি চিঠি প্রকাশ করেছে। এটি একটি সুন্দর উদাহরণ হতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই চিঠিতে কীভাবে একজন অপরিচিত মানুষকে কিংবা একজন প্রফেসরকে মেইল করতে হয়, তার সুন্দর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। চিঠিটি একবার পড়ে দেখতে পারেন।

কী বলে সম্বোধন করবেন

অনেকে দ্বিধায় থাকেন—প্রফেসরকে কী বলে সম্বোধন করবেন। উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই লিখছেন ডিয়ার বার্ট্রান্ড রাসেল। অর্থাৎ ই-মেইলটিতে আপনি কোন প্রফেসরকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করলে সেই ব্যক্তি নিজে সম্মানিত বোধ করেন এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, সেটি বোঝা যায়। সে ক্ষেত্রে আপনি প্রফেসর শব্দটি যুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ ডিয়ার প্রফেসর ‘এক্স’। রবীন্দ্রনাথ ১০০ বছর আগেও স্যার-ম্যাডাম এসব উল্লেখ করেননি। আপনিও পরিহার করুন।

ই-মেইল শুরু করব কীভাবে

এ ক্ষেত্রে চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেছেন এবং একই সঙ্গে রাসেলের জন্য একটি ইতিবাচক বিষয় তুলে ধরেছেন। আপনিও প্রফেসরকে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং প্রফেসর মেইলটি পড়লে কিংবা আপনার সঙ্গে কথোপকথন বা যোগাযোগ করলে প্রফেসরের কী লাভ হবে, এমন একটি ইতিবাচক বিষয় দিয়ে শুরু করতে পারেন। চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভূমিকা অনেক বেশি বড় নয়। সুতরাং, শুরুর প্যারাগ্রাফ কখনোই দুই-তিন লাইনের বেশি হবে না। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন রাসেলের একটি লেখা তিনি একটি জার্নালে পড়েছেন আগ্রহসহকারে। অর্থাৎ আপনি যখন আপনার প্রফেসরকে ই-মেইল করবেন, আপনি প্রফেসরের একটি ভালো লেখা বাছাই করে সেই লেখা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তারপর তাঁকে মেইল করবেন। লেখাটির সূত্র ও উৎস কোথায় পেয়েছেন, এগুলো উল্লেখ করবেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পড়াশোনার জায়গা থেকে অন্য একটি লেখার যেমন উপনিষদের উদাহরণ দিয়েছেন। আপনিও এমন অন্য একটি লেখার উদাহরণ দিন; যেন প্রফেসর বুঝতে পারেন, আপনি এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন বা করেন। দরকার হলে রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদের বাক্যটি হুবহু তুলে ধরুন। এতে আপনার জানার গভীরতা স্পষ্ট হবে।

অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না

আপনার গবেষণার বা আপনার বক্তব্য তুলে ধরার আগে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যা এক্রোনিম কিংবা একান্তই অপরিচিত। যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তা ট্রান্সলেট করে বুঝিয়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ এখানেই ক্ষান্ত হননি। এবার তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করা শুরু করেছেন। আপনিও আপনার অবস্থান তুলে ধরুন। আপনার প্রফেসরকে বোঝান আপনার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি। অর্থাৎ আপনি কী চিন্তা করেন। আপনার ভাবনার পরিধি স্পষ্ট করুন। আপনার যুক্তি, বিতর্কগুলো উপস্থাপন করুন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এখানেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কোনো ব্যাখ্যা দেননি। আপনিও এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না, যাতে প্রফেসর দীর্ঘ বক্তব্য পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যান। মূল কথা সংক্ষেপে শেষ করুন।

নিজস্বতা বজায় রাখুন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিটি একটি নিজস্ব স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করেছেন; যা পড়লে পরবর্তী সময়ে কথা বলার আগ্রহ তৈরি হয়। আপনিও ঠিক এমনভাবে শেষ করুন, যেন প্রফেসর আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শেষে রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের নাম লিখলেই পারতেন। চিঠিটি ১৯১২ সালে লেখা। তত দিনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় পরিচিত। কারণ, তার এক বছর পরেই তিনি নোবেল পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ইয়োরস সিনসিয়ারলি। আপনিও ইয়োরস সিনসিয়ারলি লিখে নিজের পুরো নাম লিখুন। আপনার পরিচয় তুলে ধরুন। Sincerely Yours অথবা Yours Sincerely—এ বিষয়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নিয়মের বিষয়টি মনে রাখুন। ওপরের নির্দেশনাগুলো মেনে প্রফেসরকে মেইল করলে আপনার মেইলটি প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং আপনার উচ্চশিক্ষার যাত্রা অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থনা: মো. আশিকুর রহমান

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

প্রফেসরকে মেইল করা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ, তাঁদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার ওপর নির্ভর করে আপনার গবেষণার সুযোগ এবং বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সঠিক পদ্ধতিতে মেইল করা হলে প্রফেসরের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

যেভাবে মেইল করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে কীভাবে প্রফেসরকে মেইল করবেন? এ জন্য পরামর্শ হলো সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শত বছর পুরোনো একটি চিঠি প্রকাশ করেছে। এটি একটি সুন্দর উদাহরণ হতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই চিঠিতে কীভাবে একজন অপরিচিত মানুষকে কিংবা একজন প্রফেসরকে মেইল করতে হয়, তার সুন্দর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। চিঠিটি একবার পড়ে দেখতে পারেন।

কী বলে সম্বোধন করবেন

অনেকে দ্বিধায় থাকেন—প্রফেসরকে কী বলে সম্বোধন করবেন। উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই লিখছেন ডিয়ার বার্ট্রান্ড রাসেল। অর্থাৎ ই-মেইলটিতে আপনি কোন প্রফেসরকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করলে সেই ব্যক্তি নিজে সম্মানিত বোধ করেন এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, সেটি বোঝা যায়। সে ক্ষেত্রে আপনি প্রফেসর শব্দটি যুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ ডিয়ার প্রফেসর ‘এক্স’। রবীন্দ্রনাথ ১০০ বছর আগেও স্যার-ম্যাডাম এসব উল্লেখ করেননি। আপনিও পরিহার করুন।

ই-মেইল শুরু করব কীভাবে

এ ক্ষেত্রে চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেছেন এবং একই সঙ্গে রাসেলের জন্য একটি ইতিবাচক বিষয় তুলে ধরেছেন। আপনিও প্রফেসরকে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং প্রফেসর মেইলটি পড়লে কিংবা আপনার সঙ্গে কথোপকথন বা যোগাযোগ করলে প্রফেসরের কী লাভ হবে, এমন একটি ইতিবাচক বিষয় দিয়ে শুরু করতে পারেন। চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভূমিকা অনেক বেশি বড় নয়। সুতরাং, শুরুর প্যারাগ্রাফ কখনোই দুই-তিন লাইনের বেশি হবে না। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন রাসেলের একটি লেখা তিনি একটি জার্নালে পড়েছেন আগ্রহসহকারে। অর্থাৎ আপনি যখন আপনার প্রফেসরকে ই-মেইল করবেন, আপনি প্রফেসরের একটি ভালো লেখা বাছাই করে সেই লেখা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তারপর তাঁকে মেইল করবেন। লেখাটির সূত্র ও উৎস কোথায় পেয়েছেন, এগুলো উল্লেখ করবেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পড়াশোনার জায়গা থেকে অন্য একটি লেখার যেমন উপনিষদের উদাহরণ দিয়েছেন। আপনিও এমন অন্য একটি লেখার উদাহরণ দিন; যেন প্রফেসর বুঝতে পারেন, আপনি এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন বা করেন। দরকার হলে রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদের বাক্যটি হুবহু তুলে ধরুন। এতে আপনার জানার গভীরতা স্পষ্ট হবে।

অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না

আপনার গবেষণার বা আপনার বক্তব্য তুলে ধরার আগে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যা এক্রোনিম কিংবা একান্তই অপরিচিত। যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তা ট্রান্সলেট করে বুঝিয়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ এখানেই ক্ষান্ত হননি। এবার তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করা শুরু করেছেন। আপনিও আপনার অবস্থান তুলে ধরুন। আপনার প্রফেসরকে বোঝান আপনার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি। অর্থাৎ আপনি কী চিন্তা করেন। আপনার ভাবনার পরিধি স্পষ্ট করুন। আপনার যুক্তি, বিতর্কগুলো উপস্থাপন করুন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এখানেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কোনো ব্যাখ্যা দেননি। আপনিও এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না, যাতে প্রফেসর দীর্ঘ বক্তব্য পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যান। মূল কথা সংক্ষেপে শেষ করুন।

নিজস্বতা বজায় রাখুন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিটি একটি নিজস্ব স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করেছেন; যা পড়লে পরবর্তী সময়ে কথা বলার আগ্রহ তৈরি হয়। আপনিও ঠিক এমনভাবে শেষ করুন, যেন প্রফেসর আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শেষে রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের নাম লিখলেই পারতেন। চিঠিটি ১৯১২ সালে লেখা। তত দিনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় পরিচিত। কারণ, তার এক বছর পরেই তিনি নোবেল পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ইয়োরস সিনসিয়ারলি। আপনিও ইয়োরস সিনসিয়ারলি লিখে নিজের পুরো নাম লিখুন। আপনার পরিচয় তুলে ধরুন। Sincerely Yours অথবা Yours Sincerely—এ বিষয়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নিয়মের বিষয়টি মনে রাখুন। ওপরের নির্দেশনাগুলো মেনে প্রফেসরকে মেইল করলে আপনার মেইলটি প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং আপনার উচ্চশিক্ষার যাত্রা অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থনা: মো. আশিকুর রহমান

মো. আশিকুর রহমান

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

প্রফেসরকে মেইল করা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ, তাঁদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার ওপর নির্ভর করে আপনার গবেষণার সুযোগ এবং বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সঠিক পদ্ধতিতে মেইল করা হলে প্রফেসরের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

যেভাবে মেইল করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে কীভাবে প্রফেসরকে মেইল করবেন? এ জন্য পরামর্শ হলো সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শত বছর পুরোনো একটি চিঠি প্রকাশ করেছে। এটি একটি সুন্দর উদাহরণ হতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই চিঠিতে কীভাবে একজন অপরিচিত মানুষকে কিংবা একজন প্রফেসরকে মেইল করতে হয়, তার সুন্দর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। চিঠিটি একবার পড়ে দেখতে পারেন।

কী বলে সম্বোধন করবেন

অনেকে দ্বিধায় থাকেন—প্রফেসরকে কী বলে সম্বোধন করবেন। উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই লিখছেন ডিয়ার বার্ট্রান্ড রাসেল। অর্থাৎ ই-মেইলটিতে আপনি কোন প্রফেসরকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করলে সেই ব্যক্তি নিজে সম্মানিত বোধ করেন এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, সেটি বোঝা যায়। সে ক্ষেত্রে আপনি প্রফেসর শব্দটি যুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ ডিয়ার প্রফেসর ‘এক্স’। রবীন্দ্রনাথ ১০০ বছর আগেও স্যার-ম্যাডাম এসব উল্লেখ করেননি। আপনিও পরিহার করুন।

ই-মেইল শুরু করব কীভাবে

এ ক্ষেত্রে চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেছেন এবং একই সঙ্গে রাসেলের জন্য একটি ইতিবাচক বিষয় তুলে ধরেছেন। আপনিও প্রফেসরকে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং প্রফেসর মেইলটি পড়লে কিংবা আপনার সঙ্গে কথোপকথন বা যোগাযোগ করলে প্রফেসরের কী লাভ হবে, এমন একটি ইতিবাচক বিষয় দিয়ে শুরু করতে পারেন। চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভূমিকা অনেক বেশি বড় নয়। সুতরাং, শুরুর প্যারাগ্রাফ কখনোই দুই-তিন লাইনের বেশি হবে না। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন রাসেলের একটি লেখা তিনি একটি জার্নালে পড়েছেন আগ্রহসহকারে। অর্থাৎ আপনি যখন আপনার প্রফেসরকে ই-মেইল করবেন, আপনি প্রফেসরের একটি ভালো লেখা বাছাই করে সেই লেখা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তারপর তাঁকে মেইল করবেন। লেখাটির সূত্র ও উৎস কোথায় পেয়েছেন, এগুলো উল্লেখ করবেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পড়াশোনার জায়গা থেকে অন্য একটি লেখার যেমন উপনিষদের উদাহরণ দিয়েছেন। আপনিও এমন অন্য একটি লেখার উদাহরণ দিন; যেন প্রফেসর বুঝতে পারেন, আপনি এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন বা করেন। দরকার হলে রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদের বাক্যটি হুবহু তুলে ধরুন। এতে আপনার জানার গভীরতা স্পষ্ট হবে।

অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না

আপনার গবেষণার বা আপনার বক্তব্য তুলে ধরার আগে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যা এক্রোনিম কিংবা একান্তই অপরিচিত। যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তা ট্রান্সলেট করে বুঝিয়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ এখানেই ক্ষান্ত হননি। এবার তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করা শুরু করেছেন। আপনিও আপনার অবস্থান তুলে ধরুন। আপনার প্রফেসরকে বোঝান আপনার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি। অর্থাৎ আপনি কী চিন্তা করেন। আপনার ভাবনার পরিধি স্পষ্ট করুন। আপনার যুক্তি, বিতর্কগুলো উপস্থাপন করুন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এখানেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কোনো ব্যাখ্যা দেননি। আপনিও এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না, যাতে প্রফেসর দীর্ঘ বক্তব্য পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যান। মূল কথা সংক্ষেপে শেষ করুন।

নিজস্বতা বজায় রাখুন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিটি একটি নিজস্ব স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করেছেন; যা পড়লে পরবর্তী সময়ে কথা বলার আগ্রহ তৈরি হয়। আপনিও ঠিক এমনভাবে শেষ করুন, যেন প্রফেসর আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শেষে রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের নাম লিখলেই পারতেন। চিঠিটি ১৯১২ সালে লেখা। তত দিনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় পরিচিত। কারণ, তার এক বছর পরেই তিনি নোবেল পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ইয়োরস সিনসিয়ারলি। আপনিও ইয়োরস সিনসিয়ারলি লিখে নিজের পুরো নাম লিখুন। আপনার পরিচয় তুলে ধরুন। Sincerely Yours অথবা Yours Sincerely—এ বিষয়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নিয়মের বিষয়টি মনে রাখুন। ওপরের নির্দেশনাগুলো মেনে প্রফেসরকে মেইল করলে আপনার মেইলটি প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং আপনার উচ্চশিক্ষার যাত্রা অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থনা: মো. আশিকুর রহমান

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

প্রফেসরকে মেইল করা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ, তাঁদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার ওপর নির্ভর করে আপনার গবেষণার সুযোগ এবং বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সঠিক পদ্ধতিতে মেইল করা হলে প্রফেসরের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

যেভাবে মেইল করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে কীভাবে প্রফেসরকে মেইল করবেন? এ জন্য পরামর্শ হলো সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শত বছর পুরোনো একটি চিঠি প্রকাশ করেছে। এটি একটি সুন্দর উদাহরণ হতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই চিঠিতে কীভাবে একজন অপরিচিত মানুষকে কিংবা একজন প্রফেসরকে মেইল করতে হয়, তার সুন্দর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। চিঠিটি একবার পড়ে দেখতে পারেন।

কী বলে সম্বোধন করবেন

অনেকে দ্বিধায় থাকেন—প্রফেসরকে কী বলে সম্বোধন করবেন। উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই লিখছেন ডিয়ার বার্ট্রান্ড রাসেল। অর্থাৎ ই-মেইলটিতে আপনি কোন প্রফেসরকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করলে সেই ব্যক্তি নিজে সম্মানিত বোধ করেন এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, সেটি বোঝা যায়। সে ক্ষেত্রে আপনি প্রফেসর শব্দটি যুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ ডিয়ার প্রফেসর ‘এক্স’। রবীন্দ্রনাথ ১০০ বছর আগেও স্যার-ম্যাডাম এসব উল্লেখ করেননি। আপনিও পরিহার করুন।

ই-মেইল শুরু করব কীভাবে

এ ক্ষেত্রে চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেছেন এবং একই সঙ্গে রাসেলের জন্য একটি ইতিবাচক বিষয় তুলে ধরেছেন। আপনিও প্রফেসরকে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং প্রফেসর মেইলটি পড়লে কিংবা আপনার সঙ্গে কথোপকথন বা যোগাযোগ করলে প্রফেসরের কী লাভ হবে, এমন একটি ইতিবাচক বিষয় দিয়ে শুরু করতে পারেন। চিঠিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভূমিকা অনেক বেশি বড় নয়। সুতরাং, শুরুর প্যারাগ্রাফ কখনোই দুই-তিন লাইনের বেশি হবে না। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন রাসেলের একটি লেখা তিনি একটি জার্নালে পড়েছেন আগ্রহসহকারে। অর্থাৎ আপনি যখন আপনার প্রফেসরকে ই-মেইল করবেন, আপনি প্রফেসরের একটি ভালো লেখা বাছাই করে সেই লেখা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তারপর তাঁকে মেইল করবেন। লেখাটির সূত্র ও উৎস কোথায় পেয়েছেন, এগুলো উল্লেখ করবেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পড়াশোনার জায়গা থেকে অন্য একটি লেখার যেমন উপনিষদের উদাহরণ দিয়েছেন। আপনিও এমন অন্য একটি লেখার উদাহরণ দিন; যেন প্রফেসর বুঝতে পারেন, আপনি এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন বা করেন। দরকার হলে রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদের বাক্যটি হুবহু তুলে ধরুন। এতে আপনার জানার গভীরতা স্পষ্ট হবে।

অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না

আপনার গবেষণার বা আপনার বক্তব্য তুলে ধরার আগে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যা এক্রোনিম কিংবা একান্তই অপরিচিত। যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তা ট্রান্সলেট করে বুঝিয়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ এখানেই ক্ষান্ত হননি। এবার তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করা শুরু করেছেন। আপনিও আপনার অবস্থান তুলে ধরুন। আপনার প্রফেসরকে বোঝান আপনার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি। অর্থাৎ আপনি কী চিন্তা করেন। আপনার ভাবনার পরিধি স্পষ্ট করুন। আপনার যুক্তি, বিতর্কগুলো উপস্থাপন করুন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এখানেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কোনো ব্যাখ্যা দেননি। আপনিও এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না, যাতে প্রফেসর দীর্ঘ বক্তব্য পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যান। মূল কথা সংক্ষেপে শেষ করুন।

নিজস্বতা বজায় রাখুন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিটি একটি নিজস্ব স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করেছেন; যা পড়লে পরবর্তী সময়ে কথা বলার আগ্রহ তৈরি হয়। আপনিও ঠিক এমনভাবে শেষ করুন, যেন প্রফেসর আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শেষে রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের নাম লিখলেই পারতেন। চিঠিটি ১৯১২ সালে লেখা। তত দিনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় পরিচিত। কারণ, তার এক বছর পরেই তিনি নোবেল পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ইয়োরস সিনসিয়ারলি। আপনিও ইয়োরস সিনসিয়ারলি লিখে নিজের পুরো নাম লিখুন। আপনার পরিচয় তুলে ধরুন। Sincerely Yours অথবা Yours Sincerely—এ বিষয়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নিয়মের বিষয়টি মনে রাখুন। ওপরের নির্দেশনাগুলো মেনে প্রফেসরকে মেইল করলে আপনার মেইলটি প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং আপনার উচ্চশিক্ষার যাত্রা অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থনা: মো. আশিকুর রহমান

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়েন প্রায় ৯৭ শতাংশ আবেদনকারী। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই সুযোগ পাওয়া ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীদের অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত হন না এবং নির্ধারিত পাঠ্য পড়েন না বলে অভিযোগ করেছেন...

৪ ঘণ্টা আগে

‘শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অভিজ্ঞতারও আরেক নাম।’ এই বিশ্বাস থেকে নতুন দিগন্তে পা রাখলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল তরুণ শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থী...

৪ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

৭ ঘণ্টা আগে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষে হতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়েন প্রায় ৯৭ শতাংশ আবেদনকারী। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই সুযোগ পাওয়া ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীদের অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত হন না এবং নির্ধারিত পাঠ্য পড়েন না বলে অভিযোগ করেছেন অধ্যাপকেরা।

‘ক্লাসরুম সোশ্যাল কমপ্যাক্ট কমিটি’ নামে সাতজন অধ্যাপকের একটি দল হার্ভার্ডের শ্রেণিকক্ষ সংস্কৃতি নিয়ে একটি প্রতিবেদনে এ কথা জানান। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত হলেও বেশিরভাগ সময় নিজের মুঠোফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে বেশি মনোযোগ দেন। ক্লাসে চলমান আলোচনায় অংশ নিতে অনীহা দেখান। আবার অনেক সময় ভিন্নমত প্রকাশের ভয়ে চুপ থাকেন। আবার অনেক সময় হোমওয়ার্ক বা পাঠ্যবই না পড়ায় আলোচনায় অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন না।

৭ অধ্যাপকের এই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এতকিছুর পরও শিক্ষার্থীরা সহজেই ভালো ফলাফল পেয়ে যাচ্ছেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত নম্বরপ্রদান বা ‘গ্রেড ইনফ্লেশন’-এর প্রবণতা চলছে।

শিক্ষকেরা বলছেন, অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে খুব বেশি কথা না বলেই বা কোনো অর্থবহ আলোচনায় অংশ না নিয়েই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করছেন। নিজেদের মতাদর্শগত বলয়ের মধ্যে আটকে থাকায় এই শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জিং বা ভিন্নধর্মী ধারণার সঙ্গে জড়াতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়ে পড়ছেন।

রক্ষণশীল সমালোচকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, হার্ভার্ড ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উদারপন্থী পক্ষপাতকে (liberal bias) ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়েছে। যার ফলে কার্যত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়েছে। এই উদ্বেগ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে পরিবর্তন আনার জন্য রিপাবলিকানদের উদ্যোগকে আরও জোরদার করেছে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে, গত জানুয়ারিতে হার্ভার্ড কমিটির প্রতিবেদনটি যেন পরোক্ষভাবে এই সমালোচনার কিছু সত্যতা স্বীকার করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্লাসে উপস্থিত না থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গির সহপাঠীদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ হারাচ্ছে।

অধ্যাপকদের এই কমিটির বক্তব্যের যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে বলে মনে করেন হার্ভার্ডের প্রি-মেড বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ওমোসেফে নোরুওয়া। তিনি বলেন, ‘রেকর্ডেড লেকচারের কারণে সশরীরে ক্লাস ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়েছে। ক্লাসে না গিয়েও যদি ভালো গ্রেড পাওয়া যায় বলে তাঁরা ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।’

তিনি আরও জানান, একবার এমন একটি কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে আলোচনা হয়েছিল ‘আমরা কি এখনো গৃহযুদ্ধ লড়ছি?’ তা নিয়ে। সেই ক্লাসের আলোচনা ছিল ‘চিন্তাশীল ও শিক্ষণীয়’। তবে ক্লাসের বাইরে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন।

নোরুওয়া বলেন, ‘আমার প্রথম দুই বছর ছিল খুবই রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ।’ তিনি জানান, হার্ভার্ডে উদারপন্থী মতাদর্শের আধিপত্য আছে। তাঁর মতো যাদের চিন্তাভাবনায় উদার ও রক্ষণশীল উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণ রয়েছে, তাদের জন্য পরিবেশটি কখনো কখনো অস্বস্তিকর হতে পারে।

এ বছর পরিস্থিতি ‘কিছুটা শান্ত ও স্বস্তিদায়ক’ বলে যোগ করেন তিনি।

হার্ভার্ডের ‘ইকোনমিক্স ১০: প্রিন্সিপলস অব ইকোনমিক্স’ ক্লাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কোর্সগুলোর একটি। এই টার্মে ৭৬১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। একটি ঐতিহাসিক কাঠের প্যানেলে ঘেরা থিয়েটারে তাঁদের ক্লাস হয়। অধ্যাপক মঞ্চে একপাশ থেকে অন্যপাশে হাঁটেন, যেন শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনেতা।

থিয়েটারে ঢুকলেই চোখে পড়ে অর্কেস্ট্রা আসনের সারি, যেগুলোর সামনে বড় অক্ষরে লেখা ‘DEVICE FREE SECTION’। অর্থাৎ মোবাইল বা অন্য কোনো ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ। সেই সারির বেশিরভাগ আসনই ফাঁকা থাকে।

অর্থনীতির অধ্যাপক ডেভিড লাইবসন হার্ভার্ডের ওই প্রতিবেদন তৈরির কমিটির সহ-সভাপতিও ছিলেন। তিনি বলেন, এসব সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। সেই ১৯৮০-র দশক থেকে। যখন তিনি নিজেও হার্ভার্ডের শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন থেকেই এ ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

তাঁর ভাষায়, ‘দ্বিধা, দেরি করা এবং অতিরিক্ত সময়সূচি তৈরি করা’—এই তিনটি বিষয়ই হার্ভার্ডে এবং আমার ধারণা অনুযায়ী বেশিরভাগ স্কুলেই, শিক্ষাজীবনের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।’

এটি পরিবর্তনের সময় এসেছে বলে মনে করেন তিনি। অধ্যাপক লাইবসন বলেন, ‘যখন তুমি তোমার ফোনে মন দিচ্ছ, তখন তুমি আসলে আমার ভাবনাগুলো শুনছো না।’

কমিটির প্রতিবেদন হার্ভার্ডের শিক্ষা সংস্কৃতির কিছু কঠিন সত্য তুলে ধরেছে বলে মন্তব্য করেন হার্ভার্ডের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের ডিন হোপি হোয়েকস্ট্রা।

এ প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায়, হার্ভার্ড এবং এর অধ্যাপকেরা ফল সেশনে শিক্ষার্থীদের মুক্তমনা এবং শিক্ষাগতভাবে সক্রিয় করতে কাজ করছেন। কিছু শিক্ষক এখন উপস্থিতি নেওয়া শুরু করেছেন। শিক্ষার্থীদের ফোন বা ল্যাপটপের পরিবর্তে হাতে লিখে নোট নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এছাড়াও, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মত প্রকাশ করতে ভয় পেলে তা কাটিয়ে উঠতে অধ্যাপকরা এমন নিয়ম চালু করছেন যেখানে অন্যদের বক্তব্য বাইরে শেয়ার করা যাবে না।

পাশাপাশি হার্ভার্ড শিক্ষার্থীদের মুক্তমনা হওয়ার দক্ষতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা নিচ্ছে। ২০২৪ সালে তাদের আবেদনপত্রে এ সম্পর্কিত একটি নতুন প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে। এতে প্রার্থীদের ১৫০ শব্দে কারও সঙ্গে দ্বিমত পোষণের সময়কার কথা তুলে ধরতে বলা হয়েছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৭ অধ্যাপকের এই ‘ক্লাসরুম কমপ্যাক্ট কমিটি’ কাজ শুরু করে। সে সময় গাজায় ইসরায়েলি অভিযান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তীব্র ও কখনো কখনো সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কমিটির দায়িত্ব ছিল সংলাপ বাড়ানোর উপায় খোঁজা এবং ‘হার্ভার্ডে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কী?’ এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর বের করা।

কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. লাইবসন বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্লাস এড়িয়ে গেলে তারা চ্যালেঞ্জিং বা বিতর্কিত ধারণাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে। এমনকি যখন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকে, ‘অনেক সময় দেখা যায় তারা পড়াশোনা না করেও এমন ভান করে যেন করেছে, যার ফলে শ্রেণিকক্ষের আলোচনা যথাযথ ফলপ্রসূ হয় না। এভাবে সবার সময় নষ্ট হয়, আর প্রায়ই দেখা যায় একজন শিক্ষার্থীই পুরো আলোচনাকে টেনে নিয়ে যায়।’

প্রতিবেদনে কমিটি উল্লেখ করেছে, শ্রেণিকক্ষ এমন জায়গা হওয়া উচিত যেখানে মতবিনিময়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু ২০২৪ সালের বসন্তে হার্ভার্ডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সিনিয়র শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তাঁরা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন, যা আগের বছরের ৪৬ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে এ কাজ করেন। তাঁরা আশঙ্কা করেন, কথা বললে হয়তো বোকা শোনাবে। অনেকের ধারণা, ভালো গ্রেড পেতে হলে অধ্যাপকের মতামতের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান মেলাতে হবে। আর তাঁরা কৌতূহল বা শেখার আগ্রহে নয় বরং মূলত কোথায় ভালো গ্রেড পাওয়া সহজ হবে সেটা দেখে ক্লাস বেছে নিচ্ছিলেন।

অন্যদিকে হার্ভার্ডের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বিভাগের ডিন অ্যামান্ডা ক্লেবাহ জানান, গ্রেড ইনফ্লেশন, যা কোভিড মহামারীর আগেইই গুরুতর সমস্যা ছিল, তা এখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট গ্রেডের প্রায় ৪০ শতাংশ ছিল ‘এ’। এখন সেই হার প্রায় ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং এর অর্ধেক বৃদ্ধি পেয়েছে অনলাইনে বা রিমোট ক্লাসের সময়কালে।

ড. ক্লেবাহ বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। শিক্ষকেরা সেটা বুঝতে পারেন। তাই তাঁরা কোর্সগুলোকে কম চাপযুক্ত করার চেষ্টা করেন।’

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, অনেক অধ্যাপক আশঙ্কা করেন, যদি তাঁরা কঠোরভাবে নম্বর দেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেতিবাচক মূল্যায়ন পেতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আলাদা করে তুলতে বেশি ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন, অতিরিক্ত কোর্স নিচ্ছেন বা একটি বিষয়ের বদলে দুটি বিষয়ে কনসেন্ট্রেশন (বিশেষায়ন) করছেন।

অধ্যাপকেরা লিখেছেন, ‘কেউ কেউ বহির্গামী কার্যকলাপে (extracurricular commitments) ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণকে তাদের সময়ের আরও পরিপূর্ণ, অর্থবহ ও উপকারী ব্যবহার বলে মনে করে।’

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি শিক্ষার্থীরাই আসল সমস্যা?

সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদদের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি, দৃঢ়পন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাগত ফলাফল হ্রাস।

মহামারির সময়ে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতি তীব্রভাবে বেড়েছে। অধ্যাপকেরা উদ্বিগ্ন যে, শিক্ষার্থীরা পুরো বই পড়ার মতো ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না। জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা শিক্ষাগত অর্জনও দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

কানসাস ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষা বিষয়ক অধ্যাপক লিসা উলফ-ওয়েন্ডেল বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আসা অর্থপূর্ণ হতে হবে। এটা এমন কিছু হতে হবে যা তাঁরা কেবল তাঁদের ডর্মরুমে একাই করতে পারবে না।’

ক্লাসে লেকচার সব সময় আকর্ষণীয় নাও হতে পারে, কিন্তু আগে শিক্ষার্থীদের যেতে হতো (বা সহপাঠীর নোট ধার করতে হতো)। এখন যেহেতু অনেক লেকচার অনলাইনে দেখা যায়, তাই অধ্যাপকেরা আরও কঠোর চেষ্টা করছেন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে আকৃষ্ট করার জন্য, যোগ করেন ড. উলফ-ওয়েন্ডেল।

তাহলে ক্লাসে আসার পেছনে আর কি গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকতে পারে জানতে চাইলে ওয়েন্ডেল বলেন, ‘এটি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক।’

হার্ভার্ডে কিছু শিক্ষার্থী এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন, সমস্যা মূলত তাঁদের।

তাঁরা বলেন, আইন বা ফাইন্যান্সের মতো ক্ষেত্রের ইন্টার্নশিপ এবং পরবর্তী চাকরির প্রতিযোগিতা তীব্র। তাই তাঁদের আর কোনো উপায় নেই। বরং তাঁরা ক্লাবে উল্লেখযোগ্য সময় বিনিয়োগ করতে বাধ্য, যা তাঁদের আগ্রহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করবে এবং সেসব হার্ভার্ড শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা করবে যাঁরা ‘এ’ গ্রেড পাচ্ছেন।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, হার্ভার্ডে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই তাঁদের সবকিছু সামলানোর শিল্পে পারদর্শী হতে হয়েছিল কারণ এটিই তাঁদের এখানে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

লং আইল্যান্ডের পাবলিক স্কুল উইলিয়াম ফ্লয়েড হাই স্কুলের ক্লাস ভ্যালাডিক্টোরিয়ান (সেরা একাডেমিক ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থী) জোশুয়া শুল্টজার হার্ভার্ডে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা এক্সট্রা-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজ এবং পড়াশোনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বড় হয়েছি। যখন আপনি এমন একটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছেন যেখানে প্রায় সবাই সহপাঠ্যক্রমিক কাজ করে। তাঁরা যে তা চালিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।’

শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে হার্ভার্ডও আংশিকভাবে দোষী হতে পারে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একই সময়ে দুটি ক্লাস ‘এনরোল’ করতে পারে।

ড. লাইবসন শিক্ষার্থীদের বলেন, সরাসরি উপস্থিত থেকে শেখা ভিডিও দেখে শেখার চেয়ে ভালো। তবে তিনি একই সঙ্গে ডাবল-শিডিউলিং প্রথাকে সমর্থন করেন কারণ হার্ভার্ডের অনেক ক্লাসই একই সময়ে চলে।

‘যদি আমরা একই সময়ে ভর্তি নেওয়া অনুমোদন না দিতাম, তবে অনেক শিক্ষার্থী সমস্যায় পড়ত’, যোগ করেন তিনি।

যে শিক্ষার্থীরা তাঁর লেকচারে আসে, তাঁদের জন্য ড. লাইবসন শ্রেণিকক্ষের আলোচনাকে আরও খোলামেলা করার চেষ্টা করেন। তিনি সিলেবাসে সতর্কতা অন্তর্ভুক্ত করেন, অন্য শিক্ষার্থীর ভিন্নমত থাকতে পারে এবং ক্লাসে মন্তব্যগুলো বাইরে শেয়ার করার সময় বক্তাকে চিহ্নিত করার সম্ভাবনা আছে বলে সতর্ক করেন।

শিক্ষার্থী জোশুয়া শুল্টজার বলেন, শিক্ষার্থীদের আরও মুক্তমনা হতে উৎসাহ দেওয়া একটি মহান লক্ষ্য হতে পারে, তবে হার্ভার্ডের পরিবেশ শুধু সমস্যার একটি অংশ মাত্র। একইভাবে, বর্তমানের অত্যন্ত বিভক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও সমস্যার একটি অংশ।

তিনি আরও বলেন, ‘এটাই বিশ্বের বাস্তবতা।’

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়েন প্রায় ৯৭ শতাংশ আবেদনকারী। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই সুযোগ পাওয়া ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীদের অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত হন না এবং নির্ধারিত পাঠ্য পড়েন না বলে অভিযোগ করেছেন অধ্যাপকেরা।

‘ক্লাসরুম সোশ্যাল কমপ্যাক্ট কমিটি’ নামে সাতজন অধ্যাপকের একটি দল হার্ভার্ডের শ্রেণিকক্ষ সংস্কৃতি নিয়ে একটি প্রতিবেদনে এ কথা জানান। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত হলেও বেশিরভাগ সময় নিজের মুঠোফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে বেশি মনোযোগ দেন। ক্লাসে চলমান আলোচনায় অংশ নিতে অনীহা দেখান। আবার অনেক সময় ভিন্নমত প্রকাশের ভয়ে চুপ থাকেন। আবার অনেক সময় হোমওয়ার্ক বা পাঠ্যবই না পড়ায় আলোচনায় অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন না।

৭ অধ্যাপকের এই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এতকিছুর পরও শিক্ষার্থীরা সহজেই ভালো ফলাফল পেয়ে যাচ্ছেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত নম্বরপ্রদান বা ‘গ্রেড ইনফ্লেশন’-এর প্রবণতা চলছে।

শিক্ষকেরা বলছেন, অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে খুব বেশি কথা না বলেই বা কোনো অর্থবহ আলোচনায় অংশ না নিয়েই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করছেন। নিজেদের মতাদর্শগত বলয়ের মধ্যে আটকে থাকায় এই শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জিং বা ভিন্নধর্মী ধারণার সঙ্গে জড়াতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়ে পড়ছেন।

রক্ষণশীল সমালোচকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, হার্ভার্ড ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উদারপন্থী পক্ষপাতকে (liberal bias) ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়েছে। যার ফলে কার্যত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়েছে। এই উদ্বেগ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে পরিবর্তন আনার জন্য রিপাবলিকানদের উদ্যোগকে আরও জোরদার করেছে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে, গত জানুয়ারিতে হার্ভার্ড কমিটির প্রতিবেদনটি যেন পরোক্ষভাবে এই সমালোচনার কিছু সত্যতা স্বীকার করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্লাসে উপস্থিত না থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গির সহপাঠীদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ হারাচ্ছে।

অধ্যাপকদের এই কমিটির বক্তব্যের যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে বলে মনে করেন হার্ভার্ডের প্রি-মেড বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ওমোসেফে নোরুওয়া। তিনি বলেন, ‘রেকর্ডেড লেকচারের কারণে সশরীরে ক্লাস ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়েছে। ক্লাসে না গিয়েও যদি ভালো গ্রেড পাওয়া যায় বলে তাঁরা ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।’

তিনি আরও জানান, একবার এমন একটি কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে আলোচনা হয়েছিল ‘আমরা কি এখনো গৃহযুদ্ধ লড়ছি?’ তা নিয়ে। সেই ক্লাসের আলোচনা ছিল ‘চিন্তাশীল ও শিক্ষণীয়’। তবে ক্লাসের বাইরে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন।

নোরুওয়া বলেন, ‘আমার প্রথম দুই বছর ছিল খুবই রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ।’ তিনি জানান, হার্ভার্ডে উদারপন্থী মতাদর্শের আধিপত্য আছে। তাঁর মতো যাদের চিন্তাভাবনায় উদার ও রক্ষণশীল উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণ রয়েছে, তাদের জন্য পরিবেশটি কখনো কখনো অস্বস্তিকর হতে পারে।

এ বছর পরিস্থিতি ‘কিছুটা শান্ত ও স্বস্তিদায়ক’ বলে যোগ করেন তিনি।

হার্ভার্ডের ‘ইকোনমিক্স ১০: প্রিন্সিপলস অব ইকোনমিক্স’ ক্লাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কোর্সগুলোর একটি। এই টার্মে ৭৬১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। একটি ঐতিহাসিক কাঠের প্যানেলে ঘেরা থিয়েটারে তাঁদের ক্লাস হয়। অধ্যাপক মঞ্চে একপাশ থেকে অন্যপাশে হাঁটেন, যেন শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনেতা।

থিয়েটারে ঢুকলেই চোখে পড়ে অর্কেস্ট্রা আসনের সারি, যেগুলোর সামনে বড় অক্ষরে লেখা ‘DEVICE FREE SECTION’। অর্থাৎ মোবাইল বা অন্য কোনো ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ। সেই সারির বেশিরভাগ আসনই ফাঁকা থাকে।

অর্থনীতির অধ্যাপক ডেভিড লাইবসন হার্ভার্ডের ওই প্রতিবেদন তৈরির কমিটির সহ-সভাপতিও ছিলেন। তিনি বলেন, এসব সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। সেই ১৯৮০-র দশক থেকে। যখন তিনি নিজেও হার্ভার্ডের শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন থেকেই এ ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

তাঁর ভাষায়, ‘দ্বিধা, দেরি করা এবং অতিরিক্ত সময়সূচি তৈরি করা’—এই তিনটি বিষয়ই হার্ভার্ডে এবং আমার ধারণা অনুযায়ী বেশিরভাগ স্কুলেই, শিক্ষাজীবনের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।’

এটি পরিবর্তনের সময় এসেছে বলে মনে করেন তিনি। অধ্যাপক লাইবসন বলেন, ‘যখন তুমি তোমার ফোনে মন দিচ্ছ, তখন তুমি আসলে আমার ভাবনাগুলো শুনছো না।’

কমিটির প্রতিবেদন হার্ভার্ডের শিক্ষা সংস্কৃতির কিছু কঠিন সত্য তুলে ধরেছে বলে মন্তব্য করেন হার্ভার্ডের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের ডিন হোপি হোয়েকস্ট্রা।

এ প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায়, হার্ভার্ড এবং এর অধ্যাপকেরা ফল সেশনে শিক্ষার্থীদের মুক্তমনা এবং শিক্ষাগতভাবে সক্রিয় করতে কাজ করছেন। কিছু শিক্ষক এখন উপস্থিতি নেওয়া শুরু করেছেন। শিক্ষার্থীদের ফোন বা ল্যাপটপের পরিবর্তে হাতে লিখে নোট নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এছাড়াও, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মত প্রকাশ করতে ভয় পেলে তা কাটিয়ে উঠতে অধ্যাপকরা এমন নিয়ম চালু করছেন যেখানে অন্যদের বক্তব্য বাইরে শেয়ার করা যাবে না।

পাশাপাশি হার্ভার্ড শিক্ষার্থীদের মুক্তমনা হওয়ার দক্ষতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা নিচ্ছে। ২০২৪ সালে তাদের আবেদনপত্রে এ সম্পর্কিত একটি নতুন প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে। এতে প্রার্থীদের ১৫০ শব্দে কারও সঙ্গে দ্বিমত পোষণের সময়কার কথা তুলে ধরতে বলা হয়েছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৭ অধ্যাপকের এই ‘ক্লাসরুম কমপ্যাক্ট কমিটি’ কাজ শুরু করে। সে সময় গাজায় ইসরায়েলি অভিযান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তীব্র ও কখনো কখনো সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কমিটির দায়িত্ব ছিল সংলাপ বাড়ানোর উপায় খোঁজা এবং ‘হার্ভার্ডে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কী?’ এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর বের করা।

কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. লাইবসন বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্লাস এড়িয়ে গেলে তারা চ্যালেঞ্জিং বা বিতর্কিত ধারণাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে। এমনকি যখন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকে, ‘অনেক সময় দেখা যায় তারা পড়াশোনা না করেও এমন ভান করে যেন করেছে, যার ফলে শ্রেণিকক্ষের আলোচনা যথাযথ ফলপ্রসূ হয় না। এভাবে সবার সময় নষ্ট হয়, আর প্রায়ই দেখা যায় একজন শিক্ষার্থীই পুরো আলোচনাকে টেনে নিয়ে যায়।’

প্রতিবেদনে কমিটি উল্লেখ করেছে, শ্রেণিকক্ষ এমন জায়গা হওয়া উচিত যেখানে মতবিনিময়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু ২০২৪ সালের বসন্তে হার্ভার্ডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সিনিয়র শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তাঁরা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন, যা আগের বছরের ৪৬ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে এ কাজ করেন। তাঁরা আশঙ্কা করেন, কথা বললে হয়তো বোকা শোনাবে। অনেকের ধারণা, ভালো গ্রেড পেতে হলে অধ্যাপকের মতামতের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান মেলাতে হবে। আর তাঁরা কৌতূহল বা শেখার আগ্রহে নয় বরং মূলত কোথায় ভালো গ্রেড পাওয়া সহজ হবে সেটা দেখে ক্লাস বেছে নিচ্ছিলেন।

অন্যদিকে হার্ভার্ডের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বিভাগের ডিন অ্যামান্ডা ক্লেবাহ জানান, গ্রেড ইনফ্লেশন, যা কোভিড মহামারীর আগেইই গুরুতর সমস্যা ছিল, তা এখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট গ্রেডের প্রায় ৪০ শতাংশ ছিল ‘এ’। এখন সেই হার প্রায় ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং এর অর্ধেক বৃদ্ধি পেয়েছে অনলাইনে বা রিমোট ক্লাসের সময়কালে।

ড. ক্লেবাহ বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। শিক্ষকেরা সেটা বুঝতে পারেন। তাই তাঁরা কোর্সগুলোকে কম চাপযুক্ত করার চেষ্টা করেন।’

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, অনেক অধ্যাপক আশঙ্কা করেন, যদি তাঁরা কঠোরভাবে নম্বর দেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেতিবাচক মূল্যায়ন পেতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আলাদা করে তুলতে বেশি ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন, অতিরিক্ত কোর্স নিচ্ছেন বা একটি বিষয়ের বদলে দুটি বিষয়ে কনসেন্ট্রেশন (বিশেষায়ন) করছেন।

অধ্যাপকেরা লিখেছেন, ‘কেউ কেউ বহির্গামী কার্যকলাপে (extracurricular commitments) ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণকে তাদের সময়ের আরও পরিপূর্ণ, অর্থবহ ও উপকারী ব্যবহার বলে মনে করে।’

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি শিক্ষার্থীরাই আসল সমস্যা?

সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদদের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি, দৃঢ়পন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাগত ফলাফল হ্রাস।

মহামারির সময়ে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতি তীব্রভাবে বেড়েছে। অধ্যাপকেরা উদ্বিগ্ন যে, শিক্ষার্থীরা পুরো বই পড়ার মতো ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না। জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা শিক্ষাগত অর্জনও দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

কানসাস ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষা বিষয়ক অধ্যাপক লিসা উলফ-ওয়েন্ডেল বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আসা অর্থপূর্ণ হতে হবে। এটা এমন কিছু হতে হবে যা তাঁরা কেবল তাঁদের ডর্মরুমে একাই করতে পারবে না।’

ক্লাসে লেকচার সব সময় আকর্ষণীয় নাও হতে পারে, কিন্তু আগে শিক্ষার্থীদের যেতে হতো (বা সহপাঠীর নোট ধার করতে হতো)। এখন যেহেতু অনেক লেকচার অনলাইনে দেখা যায়, তাই অধ্যাপকেরা আরও কঠোর চেষ্টা করছেন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে আকৃষ্ট করার জন্য, যোগ করেন ড. উলফ-ওয়েন্ডেল।

তাহলে ক্লাসে আসার পেছনে আর কি গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকতে পারে জানতে চাইলে ওয়েন্ডেল বলেন, ‘এটি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক।’

হার্ভার্ডে কিছু শিক্ষার্থী এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন, সমস্যা মূলত তাঁদের।

তাঁরা বলেন, আইন বা ফাইন্যান্সের মতো ক্ষেত্রের ইন্টার্নশিপ এবং পরবর্তী চাকরির প্রতিযোগিতা তীব্র। তাই তাঁদের আর কোনো উপায় নেই। বরং তাঁরা ক্লাবে উল্লেখযোগ্য সময় বিনিয়োগ করতে বাধ্য, যা তাঁদের আগ্রহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করবে এবং সেসব হার্ভার্ড শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা করবে যাঁরা ‘এ’ গ্রেড পাচ্ছেন।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, হার্ভার্ডে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই তাঁদের সবকিছু সামলানোর শিল্পে পারদর্শী হতে হয়েছিল কারণ এটিই তাঁদের এখানে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

লং আইল্যান্ডের পাবলিক স্কুল উইলিয়াম ফ্লয়েড হাই স্কুলের ক্লাস ভ্যালাডিক্টোরিয়ান (সেরা একাডেমিক ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থী) জোশুয়া শুল্টজার হার্ভার্ডে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা এক্সট্রা-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজ এবং পড়াশোনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বড় হয়েছি। যখন আপনি এমন একটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছেন যেখানে প্রায় সবাই সহপাঠ্যক্রমিক কাজ করে। তাঁরা যে তা চালিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।’

শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে হার্ভার্ডও আংশিকভাবে দোষী হতে পারে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একই সময়ে দুটি ক্লাস ‘এনরোল’ করতে পারে।

ড. লাইবসন শিক্ষার্থীদের বলেন, সরাসরি উপস্থিত থেকে শেখা ভিডিও দেখে শেখার চেয়ে ভালো। তবে তিনি একই সঙ্গে ডাবল-শিডিউলিং প্রথাকে সমর্থন করেন কারণ হার্ভার্ডের অনেক ক্লাসই একই সময়ে চলে।

‘যদি আমরা একই সময়ে ভর্তি নেওয়া অনুমোদন না দিতাম, তবে অনেক শিক্ষার্থী সমস্যায় পড়ত’, যোগ করেন তিনি।

যে শিক্ষার্থীরা তাঁর লেকচারে আসে, তাঁদের জন্য ড. লাইবসন শ্রেণিকক্ষের আলোচনাকে আরও খোলামেলা করার চেষ্টা করেন। তিনি সিলেবাসে সতর্কতা অন্তর্ভুক্ত করেন, অন্য শিক্ষার্থীর ভিন্নমত থাকতে পারে এবং ক্লাসে মন্তব্যগুলো বাইরে শেয়ার করার সময় বক্তাকে চিহ্নিত করার সম্ভাবনা আছে বলে সতর্ক করেন।

শিক্ষার্থী জোশুয়া শুল্টজার বলেন, শিক্ষার্থীদের আরও মুক্তমনা হতে উৎসাহ দেওয়া একটি মহান লক্ষ্য হতে পারে, তবে হার্ভার্ডের পরিবেশ শুধু সমস্যার একটি অংশ মাত্র। একইভাবে, বর্তমানের অত্যন্ত বিভক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও সমস্যার একটি অংশ।

তিনি আরও বলেন, ‘এটাই বিশ্বের বাস্তবতা।’

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

৩১ অক্টোবর ২০২৪

‘শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অভিজ্ঞতারও আরেক নাম।’ এই বিশ্বাস থেকে নতুন দিগন্তে পা রাখলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল তরুণ শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থী...

৪ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

৭ ঘণ্টা আগে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষে হতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১ দিন আগেতাকি বিন মহসিন

‘শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অভিজ্ঞতারও আরেক নাম।’ এই বিশ্বাস থেকে নতুন দিগন্তে পা রাখলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল তরুণ শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন দুই সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ভিত্তিক স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রামে। এই আয়োজন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত একাডেমিক সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিক অংশ।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় ক্যাম্পাস ট্যুর, অফিশিয়াল ফটোসেশন এবং এসইউবি ও ইন্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতীকী পতাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠান।

স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন মো. ইয়াহিয়া আরমান, আলামিন হোসেন, ফারদিন আলম, দিয়া তারান্নুম, কামরুন নাহার পিয়া, ফাহমিদা খানম উম্মি, মাশরিহা ওয়াহিদ, সানজিদা মৌ, অর্চি, তামিম ও তাকি বিন মহসিন।

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও অভিজ্ঞতা

এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চীনের জিয়ামেন নানইয়াং কলেজের শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছেন। একসঙ্গে শেখা, কাজ করা এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁরা গড়ে তুলছেন এক বৈশ্বিক বন্ধুত্বের বন্ধন।

দুই সপ্তাহব্যাপী এই সফরে শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন বিজনেস, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আই) এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের সার্টিফিকেট কোর্সে। পাশাপাশি তাঁরা মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন ঘুরে দেখবেন, যা তাঁদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বে

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার ফারহানা শারমিন এবং আউটরিচ অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ ওমর ফারুক। তাঁরা পুরো প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইন্তি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সভাপতি ও কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এ প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, পেশাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য এটি হবে এক বাস্তবভিত্তিক অনুপ্রেরণা, যা তাঁদের ভাবনায় ও জীবনে নতুন আলো ছড়াবে।

‘শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অভিজ্ঞতারও আরেক নাম।’ এই বিশ্বাস থেকে নতুন দিগন্তে পা রাখলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল তরুণ শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন দুই সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ভিত্তিক স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রামে। এই আয়োজন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত একাডেমিক সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিক অংশ।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় ক্যাম্পাস ট্যুর, অফিশিয়াল ফটোসেশন এবং এসইউবি ও ইন্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতীকী পতাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠান।

স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন মো. ইয়াহিয়া আরমান, আলামিন হোসেন, ফারদিন আলম, দিয়া তারান্নুম, কামরুন নাহার পিয়া, ফাহমিদা খানম উম্মি, মাশরিহা ওয়াহিদ, সানজিদা মৌ, অর্চি, তামিম ও তাকি বিন মহসিন।

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও অভিজ্ঞতা

এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চীনের জিয়ামেন নানইয়াং কলেজের শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছেন। একসঙ্গে শেখা, কাজ করা এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁরা গড়ে তুলছেন এক বৈশ্বিক বন্ধুত্বের বন্ধন।

দুই সপ্তাহব্যাপী এই সফরে শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন বিজনেস, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আই) এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের সার্টিফিকেট কোর্সে। পাশাপাশি তাঁরা মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন ঘুরে দেখবেন, যা তাঁদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বে

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার ফারহানা শারমিন এবং আউটরিচ অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ ওমর ফারুক। তাঁরা পুরো প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইন্তি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সভাপতি ও কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এ প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, পেশাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য এটি হবে এক বাস্তবভিত্তিক অনুপ্রেরণা, যা তাঁদের ভাবনায় ও জীবনে নতুন আলো ছড়াবে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

৩১ অক্টোবর ২০২৪

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়েন প্রায় ৯৭ শতাংশ আবেদনকারী। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই সুযোগ পাওয়া ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীদের অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত হন না এবং নির্ধারিত পাঠ্য পড়েন না বলে অভিযোগ করেছেন...

৪ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

৭ ঘণ্টা আগে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষে হতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১ দিন আগেশিক্ষা ডেস্ক

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. নায়েব মো. গোলাম জাকারিয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ জানুয়ারি। মডিউল ‘এ’ এবং ‘বি’ ক্যাটাগরিতে সকাল এবং বিকেল দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এবার প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা থাকছে না। কেবল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। তবে আগের মতো মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। ভর্তি পরীক্ষায় দুই ক্যাটাগরি তথা প্রকৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং কৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগের ক্ষেত্রে আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৩০০ ও ১ হাজার ৫০০ টাকা। ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের নামসহ মেধাক্রম (সম্ভাব্য) ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে।

ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. নায়েব মো. গোলাম জাকারিয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ জানুয়ারি। মডিউল ‘এ’ এবং ‘বি’ ক্যাটাগরিতে সকাল এবং বিকেল দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এবার প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা থাকছে না। কেবল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। তবে আগের মতো মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। ভর্তি পরীক্ষায় দুই ক্যাটাগরি তথা প্রকৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং কৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগের ক্ষেত্রে আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৩০০ ও ১ হাজার ৫০০ টাকা। ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের নামসহ মেধাক্রম (সম্ভাব্য) ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে।

ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

৩১ অক্টোবর ২০২৪

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়েন প্রায় ৯৭ শতাংশ আবেদনকারী। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই সুযোগ পাওয়া ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীদের অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত হন না এবং নির্ধারিত পাঠ্য পড়েন না বলে অভিযোগ করেছেন...

৪ ঘণ্টা আগে

‘শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অভিজ্ঞতারও আরেক নাম।’ এই বিশ্বাস থেকে নতুন দিগন্তে পা রাখলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল তরুণ শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থী...

৪ ঘণ্টা আগে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষে হতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষে হতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার এসব তথ্য জানান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, ডিসেম্বরের শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পরীক্ষা হবে গত বছরের মতো এমসিকিউ পদ্ধতিতে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ৮৮১টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু রয়েছে। এর মধ্যে ২৬৪টি সরকারি ও ৬১৭টি বেসরকারি কলেজ। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে আসনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৮৫টি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। মোট নম্বর থাকবে ১০০। পরীক্ষার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ১ ঘণ্টা। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাওয়া যাবে। তবে ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না।

বিজ্ঞান শাখা, মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং ব্যবসায়ে শিক্ষা শাখায় বাংলায় ২০, ইংরেজিতে ২০, সাধারণ জ্ঞানে ২০ এবং প্রতিটি শাখার জন্য আলাদাভাবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৪০ নম্বরসহ মোট ১০০ নম্বরে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৩৫।

বিজ্ঞান, মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং ব্যবসায়ে শিক্ষায় এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ৪০ শতাংশ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৪০ নম্বর, এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ৬০ শতাংশ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৬০ নম্বরসহ মোট ২০০ (১০০+৪০+৬০) নম্বরে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষে হতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার এসব তথ্য জানান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, ডিসেম্বরের শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পরীক্ষা হবে গত বছরের মতো এমসিকিউ পদ্ধতিতে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ৮৮১টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু রয়েছে। এর মধ্যে ২৬৪টি সরকারি ও ৬১৭টি বেসরকারি কলেজ। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে আসনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৮৫টি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। মোট নম্বর থাকবে ১০০। পরীক্ষার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ১ ঘণ্টা। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাওয়া যাবে। তবে ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না।

বিজ্ঞান শাখা, মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং ব্যবসায়ে শিক্ষা শাখায় বাংলায় ২০, ইংরেজিতে ২০, সাধারণ জ্ঞানে ২০ এবং প্রতিটি শাখার জন্য আলাদাভাবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৪০ নম্বরসহ মোট ১০০ নম্বরে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৩৫।

বিজ্ঞান, মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং ব্যবসায়ে শিক্ষায় এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ৪০ শতাংশ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৪০ নম্বর, এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ৬০ শতাংশ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৬০ নম্বরসহ মোট ২০০ (১০০+৪০+৬০) নম্বরে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কিছু ধাপ পার হতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা; যিনি আপনার গবেষণার ক্ষেত্র বা আগ্রহের বিষয়ে আপনাকে গাইড করতে পারবেন।

৩১ অক্টোবর ২০২৪

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়েন প্রায় ৯৭ শতাংশ আবেদনকারী। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই সুযোগ পাওয়া ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীদের অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত হন না এবং নির্ধারিত পাঠ্য পড়েন না বলে অভিযোগ করেছেন...

৪ ঘণ্টা আগে

‘শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অভিজ্ঞতারও আরেক নাম।’ এই বিশ্বাস থেকে নতুন দিগন্তে পা রাখলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল তরুণ শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থী...

৪ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

৭ ঘণ্টা আগে