আরিফ আবেদ আদিত্য

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম! কীসের আইইএলটিএস দিলাম! সবকিছু অনর্থ মনে হচ্ছিল, যখন নেটিভ ইংলিশরা আমার সঠিক ব্যাকরণে বলা কথা বুঝতে না পেরে বারবার বলছিল—পারডন! মাফ করবে—কী বললে? এরা কথায় কথায় পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি শব্দ বলবেই। আর আলাপের মাঝখানে পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি বললে কার আর বেশি কথা বলার খেই থাকে। ফলে, মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়—নিজেকে তখন বোবা বোবা লাগে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাই ‘ইয়েস’ ‘নো’ ‘ভেরি গুড’ দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণে নিজেকে প্রথম দিকে মনে হয়েছে ভিনগ্রহের কোনো আগন্তুক। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই জীবনে আমি কোনো দিন ইংরেজি ভাষা শুনিনি, শেখা তো দূরের কথা। প্রথম কয়েক দিন নেটিভ ব্রিটিশদের অর্ধ-উচ্চারিত শব্দ ও বাক্য শুনে প্রায় বোবা হয়ে যেতাম। এদিকে আমি যতই গ্র্যামার-অ্যাকসেন্ট ঠিক করে কথা বলি, এরা এমন ভান করত, আমি যেন কোনো অজানা ভাষায় কমিউনিকেট করছি। অথচ ক্লাস-লেকচারে প্রফেসরদের কথা ঠিকই বুঝতাম, নোট নিতাম। যাহোক, ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসতে থাকে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

প্রথমে আমেরিকান বলল, জানো, আমেরিকা কত বড়? তুমি গাড়িতে চার দিন ধরে একই দিকে যাবে—চার দিন পরও তুমি একই প্রদেশে থাকবে।

তা শোনে অস্ট্রেলিয়ান বলল, আরে, এ আর তেমন কী? অস্ট্রেলিয়া কেমন জানো? চার ঘণ্টা ধরে প্লেনে যাবে; তারপরও দেখবে তুমি একই প্রদেশে আছ।

তখন ব্রিটিশ অট্টহাসি দিতে দিতে বলে, তোমাদের কথা শুনে হাসি থামাতেই পারছি না। শোনো, ইংল্যান্ডে তুমি মাত্র দুই ঘণ্টা হাঁটলে ইংরেজি ভাষার দশ রকমের উচ্চারণ পাবে।

উপভাষা বুঝো হে? উপভাষার ভূগোল জেনে গপ্পো দাও প্লিজ!

ইংল্যান্ডের নেটিভ স্পিকারদের ভাষার ক্ষেত্রে মিডল-নর্দার্ন-সাউথ-ইস্ট-ওয়েস্ট অঞ্চলের যেমন আলাদা উচ্চারণ আছে, তেমনি ব্ল্যাক কান্ট্রি, বার্মিংহাম, নটিংহ্যাম, স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদি আরও নানা উপভাষা আছে। এখানে ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিটি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। আফ্রিকান-আরব-ইন্ডিয়ান-চাইনিজদের ইংরেজি উচ্চারণের কথা বলাই বাহুল্য—নিজেদের দেশের বাক্ভঙ্গি এরা ব্যবহার করে। ফলে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় কে কোন বংশোদ্ভূত জাতি। আবার ইউরোপের বাসিন্দা যেমন, রোমানিয়া, পোলিশ, ফরাসি এদের ইংরেজি উচ্চারণও আলাদা।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

টেমসের উত্তর পাড়ের সাধারণ মানুষেরা আনুমানিক ১১৫০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনে, চলাফেরায়, হাটবাজারে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করত। চসারের সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে গেলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব থাকায় ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার মানুষকেও আনুষ্ঠানিকতা বা ভ্রমণ, সবই করতে হয়েছে লাতিন ভাষায় (কারণ, ধর্মীয় শাস্ত্র ছিল লাতিন ভাষায়)। যদিও শাসক নরমানদের ফরমান করা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ভাষা ফরাসিতে।

বাংলা ভাষা বা সর্বসাধারণের ‘বুলি’ মধ্যযুগে ঠিক এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। মোগল শাসকদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি এবং বেদ-গীতা-উপনিষদ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। ফলে, সাহিত্যের ভাষা সংগত কারণেই ফারসি-সংস্কৃত মিশ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমলে ফারসির পরিবর্তে নতুন শাসকের ভাষা সরকারি দপ্তরে স্থান করে নেয়। ফারসি-সংস্কৃতের মধ্যে তখন ইংরেজির প্রবেশ ঘটে (ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের শব্দও যুক্ত হয়)। কলোনিয়াল যুগে বাঙালি মুসলমান সমাজ সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এলে বাংলা ভাষায় যোগ হয় আরবি শব্দের।

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

ঔপনিবেশিক ফরাসি ও লাতিন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চসার টেমসের উত্তর পাড়ের এলাকার মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে কেবল তৎকালীন রোমান ও নরমান-ফরাসিদের উপনিবেশবাদের অবদমনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি; মূলত তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক ইংরেজি ভাষার গোড়াপত্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার কারণে পরে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত সব ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক পেয়েছি। অপরদিকে, মধ্যযুগে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য কবি আব্দুল হাকিমকে লড়াই করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা কথ্যরীতি বা ‘বুলি’ অন্য ভাষাকে ‘অপর’ না করে আপন করে নিয়ে নিজের মতো করে একটা ছাঁচ দিয়েছে। বাংলা ভাষা নানান যুগ ও শাসনামলে আগত/প্রযুক্ত বিদেশি ভাষাকে আত্মসাৎ করেছে, বাংলা ভাষার এমন বিদেশি ভাষাকে নিপুণভাবে হজম করার অপূর্ব ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আরও পড়ুন:

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম! কীসের আইইএলটিএস দিলাম! সবকিছু অনর্থ মনে হচ্ছিল, যখন নেটিভ ইংলিশরা আমার সঠিক ব্যাকরণে বলা কথা বুঝতে না পেরে বারবার বলছিল—পারডন! মাফ করবে—কী বললে? এরা কথায় কথায় পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি শব্দ বলবেই। আর আলাপের মাঝখানে পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি বললে কার আর বেশি কথা বলার খেই থাকে। ফলে, মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়—নিজেকে তখন বোবা বোবা লাগে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাই ‘ইয়েস’ ‘নো’ ‘ভেরি গুড’ দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণে নিজেকে প্রথম দিকে মনে হয়েছে ভিনগ্রহের কোনো আগন্তুক। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই জীবনে আমি কোনো দিন ইংরেজি ভাষা শুনিনি, শেখা তো দূরের কথা। প্রথম কয়েক দিন নেটিভ ব্রিটিশদের অর্ধ-উচ্চারিত শব্দ ও বাক্য শুনে প্রায় বোবা হয়ে যেতাম। এদিকে আমি যতই গ্র্যামার-অ্যাকসেন্ট ঠিক করে কথা বলি, এরা এমন ভান করত, আমি যেন কোনো অজানা ভাষায় কমিউনিকেট করছি। অথচ ক্লাস-লেকচারে প্রফেসরদের কথা ঠিকই বুঝতাম, নোট নিতাম। যাহোক, ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসতে থাকে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

প্রথমে আমেরিকান বলল, জানো, আমেরিকা কত বড়? তুমি গাড়িতে চার দিন ধরে একই দিকে যাবে—চার দিন পরও তুমি একই প্রদেশে থাকবে।

তা শোনে অস্ট্রেলিয়ান বলল, আরে, এ আর তেমন কী? অস্ট্রেলিয়া কেমন জানো? চার ঘণ্টা ধরে প্লেনে যাবে; তারপরও দেখবে তুমি একই প্রদেশে আছ।

তখন ব্রিটিশ অট্টহাসি দিতে দিতে বলে, তোমাদের কথা শুনে হাসি থামাতেই পারছি না। শোনো, ইংল্যান্ডে তুমি মাত্র দুই ঘণ্টা হাঁটলে ইংরেজি ভাষার দশ রকমের উচ্চারণ পাবে।

উপভাষা বুঝো হে? উপভাষার ভূগোল জেনে গপ্পো দাও প্লিজ!

ইংল্যান্ডের নেটিভ স্পিকারদের ভাষার ক্ষেত্রে মিডল-নর্দার্ন-সাউথ-ইস্ট-ওয়েস্ট অঞ্চলের যেমন আলাদা উচ্চারণ আছে, তেমনি ব্ল্যাক কান্ট্রি, বার্মিংহাম, নটিংহ্যাম, স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদি আরও নানা উপভাষা আছে। এখানে ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিটি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। আফ্রিকান-আরব-ইন্ডিয়ান-চাইনিজদের ইংরেজি উচ্চারণের কথা বলাই বাহুল্য—নিজেদের দেশের বাক্ভঙ্গি এরা ব্যবহার করে। ফলে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় কে কোন বংশোদ্ভূত জাতি। আবার ইউরোপের বাসিন্দা যেমন, রোমানিয়া, পোলিশ, ফরাসি এদের ইংরেজি উচ্চারণও আলাদা।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

টেমসের উত্তর পাড়ের সাধারণ মানুষেরা আনুমানিক ১১৫০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনে, চলাফেরায়, হাটবাজারে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করত। চসারের সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে গেলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব থাকায় ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার মানুষকেও আনুষ্ঠানিকতা বা ভ্রমণ, সবই করতে হয়েছে লাতিন ভাষায় (কারণ, ধর্মীয় শাস্ত্র ছিল লাতিন ভাষায়)। যদিও শাসক নরমানদের ফরমান করা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ভাষা ফরাসিতে।

বাংলা ভাষা বা সর্বসাধারণের ‘বুলি’ মধ্যযুগে ঠিক এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। মোগল শাসকদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি এবং বেদ-গীতা-উপনিষদ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। ফলে, সাহিত্যের ভাষা সংগত কারণেই ফারসি-সংস্কৃত মিশ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমলে ফারসির পরিবর্তে নতুন শাসকের ভাষা সরকারি দপ্তরে স্থান করে নেয়। ফারসি-সংস্কৃতের মধ্যে তখন ইংরেজির প্রবেশ ঘটে (ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের শব্দও যুক্ত হয়)। কলোনিয়াল যুগে বাঙালি মুসলমান সমাজ সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এলে বাংলা ভাষায় যোগ হয় আরবি শব্দের।

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

ঔপনিবেশিক ফরাসি ও লাতিন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চসার টেমসের উত্তর পাড়ের এলাকার মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে কেবল তৎকালীন রোমান ও নরমান-ফরাসিদের উপনিবেশবাদের অবদমনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি; মূলত তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক ইংরেজি ভাষার গোড়াপত্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার কারণে পরে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত সব ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক পেয়েছি। অপরদিকে, মধ্যযুগে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য কবি আব্দুল হাকিমকে লড়াই করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা কথ্যরীতি বা ‘বুলি’ অন্য ভাষাকে ‘অপর’ না করে আপন করে নিয়ে নিজের মতো করে একটা ছাঁচ দিয়েছে। বাংলা ভাষা নানান যুগ ও শাসনামলে আগত/প্রযুক্ত বিদেশি ভাষাকে আত্মসাৎ করেছে, বাংলা ভাষার এমন বিদেশি ভাষাকে নিপুণভাবে হজম করার অপূর্ব ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আরও পড়ুন:

আরিফ আবেদ আদিত্য

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম! কীসের আইইএলটিএস দিলাম! সবকিছু অনর্থ মনে হচ্ছিল, যখন নেটিভ ইংলিশরা আমার সঠিক ব্যাকরণে বলা কথা বুঝতে না পেরে বারবার বলছিল—পারডন! মাফ করবে—কী বললে? এরা কথায় কথায় পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি শব্দ বলবেই। আর আলাপের মাঝখানে পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি বললে কার আর বেশি কথা বলার খেই থাকে। ফলে, মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়—নিজেকে তখন বোবা বোবা লাগে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাই ‘ইয়েস’ ‘নো’ ‘ভেরি গুড’ দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণে নিজেকে প্রথম দিকে মনে হয়েছে ভিনগ্রহের কোনো আগন্তুক। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই জীবনে আমি কোনো দিন ইংরেজি ভাষা শুনিনি, শেখা তো দূরের কথা। প্রথম কয়েক দিন নেটিভ ব্রিটিশদের অর্ধ-উচ্চারিত শব্দ ও বাক্য শুনে প্রায় বোবা হয়ে যেতাম। এদিকে আমি যতই গ্র্যামার-অ্যাকসেন্ট ঠিক করে কথা বলি, এরা এমন ভান করত, আমি যেন কোনো অজানা ভাষায় কমিউনিকেট করছি। অথচ ক্লাস-লেকচারে প্রফেসরদের কথা ঠিকই বুঝতাম, নোট নিতাম। যাহোক, ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসতে থাকে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

প্রথমে আমেরিকান বলল, জানো, আমেরিকা কত বড়? তুমি গাড়িতে চার দিন ধরে একই দিকে যাবে—চার দিন পরও তুমি একই প্রদেশে থাকবে।

তা শোনে অস্ট্রেলিয়ান বলল, আরে, এ আর তেমন কী? অস্ট্রেলিয়া কেমন জানো? চার ঘণ্টা ধরে প্লেনে যাবে; তারপরও দেখবে তুমি একই প্রদেশে আছ।

তখন ব্রিটিশ অট্টহাসি দিতে দিতে বলে, তোমাদের কথা শুনে হাসি থামাতেই পারছি না। শোনো, ইংল্যান্ডে তুমি মাত্র দুই ঘণ্টা হাঁটলে ইংরেজি ভাষার দশ রকমের উচ্চারণ পাবে।

উপভাষা বুঝো হে? উপভাষার ভূগোল জেনে গপ্পো দাও প্লিজ!

ইংল্যান্ডের নেটিভ স্পিকারদের ভাষার ক্ষেত্রে মিডল-নর্দার্ন-সাউথ-ইস্ট-ওয়েস্ট অঞ্চলের যেমন আলাদা উচ্চারণ আছে, তেমনি ব্ল্যাক কান্ট্রি, বার্মিংহাম, নটিংহ্যাম, স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদি আরও নানা উপভাষা আছে। এখানে ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিটি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। আফ্রিকান-আরব-ইন্ডিয়ান-চাইনিজদের ইংরেজি উচ্চারণের কথা বলাই বাহুল্য—নিজেদের দেশের বাক্ভঙ্গি এরা ব্যবহার করে। ফলে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় কে কোন বংশোদ্ভূত জাতি। আবার ইউরোপের বাসিন্দা যেমন, রোমানিয়া, পোলিশ, ফরাসি এদের ইংরেজি উচ্চারণও আলাদা।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

টেমসের উত্তর পাড়ের সাধারণ মানুষেরা আনুমানিক ১১৫০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনে, চলাফেরায়, হাটবাজারে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করত। চসারের সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে গেলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব থাকায় ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার মানুষকেও আনুষ্ঠানিকতা বা ভ্রমণ, সবই করতে হয়েছে লাতিন ভাষায় (কারণ, ধর্মীয় শাস্ত্র ছিল লাতিন ভাষায়)। যদিও শাসক নরমানদের ফরমান করা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ভাষা ফরাসিতে।

বাংলা ভাষা বা সর্বসাধারণের ‘বুলি’ মধ্যযুগে ঠিক এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। মোগল শাসকদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি এবং বেদ-গীতা-উপনিষদ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। ফলে, সাহিত্যের ভাষা সংগত কারণেই ফারসি-সংস্কৃত মিশ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমলে ফারসির পরিবর্তে নতুন শাসকের ভাষা সরকারি দপ্তরে স্থান করে নেয়। ফারসি-সংস্কৃতের মধ্যে তখন ইংরেজির প্রবেশ ঘটে (ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের শব্দও যুক্ত হয়)। কলোনিয়াল যুগে বাঙালি মুসলমান সমাজ সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এলে বাংলা ভাষায় যোগ হয় আরবি শব্দের।

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

ঔপনিবেশিক ফরাসি ও লাতিন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চসার টেমসের উত্তর পাড়ের এলাকার মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে কেবল তৎকালীন রোমান ও নরমান-ফরাসিদের উপনিবেশবাদের অবদমনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি; মূলত তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক ইংরেজি ভাষার গোড়াপত্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার কারণে পরে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত সব ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক পেয়েছি। অপরদিকে, মধ্যযুগে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য কবি আব্দুল হাকিমকে লড়াই করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা কথ্যরীতি বা ‘বুলি’ অন্য ভাষাকে ‘অপর’ না করে আপন করে নিয়ে নিজের মতো করে একটা ছাঁচ দিয়েছে। বাংলা ভাষা নানান যুগ ও শাসনামলে আগত/প্রযুক্ত বিদেশি ভাষাকে আত্মসাৎ করেছে, বাংলা ভাষার এমন বিদেশি ভাষাকে নিপুণভাবে হজম করার অপূর্ব ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আরও পড়ুন:

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম! কীসের আইইএলটিএস দিলাম! সবকিছু অনর্থ মনে হচ্ছিল, যখন নেটিভ ইংলিশরা আমার সঠিক ব্যাকরণে বলা কথা বুঝতে না পেরে বারবার বলছিল—পারডন! মাফ করবে—কী বললে? এরা কথায় কথায় পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি শব্দ বলবেই। আর আলাপের মাঝখানে পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি বললে কার আর বেশি কথা বলার খেই থাকে। ফলে, মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়—নিজেকে তখন বোবা বোবা লাগে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাই ‘ইয়েস’ ‘নো’ ‘ভেরি গুড’ দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

নেটিভ ব্রিটিশরা এত দ্রুত ও এমন উচ্চারণে কথা বলে যে মনে হয় ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলছে। চলতি পথে কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে এরা একটা মুচকি হাসি ফেরত দেবে—কখনো কখনো ‘হাই’ বলে সম্ভাষণ করবে। আর সামান্য পরিচিত হলে এরা বলে ‘হ্যালো মেট’ বা ‘হাই দেয়ার’। আবার কেউ কেউ বলে—আর ইউ অল রাইট? (এরা উচ্চারণ করে এভাবে ‘আ’অয়াইট’)—এই উচ্চারণ ধরতেই আমার এক সপ্তাহ লেগেছিল। ইংল্যান্ডের যত উত্তরে যাওয়া হবে, ততই উচ্চারণের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণে নিজেকে প্রথম দিকে মনে হয়েছে ভিনগ্রহের কোনো আগন্তুক। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই জীবনে আমি কোনো দিন ইংরেজি ভাষা শুনিনি, শেখা তো দূরের কথা। প্রথম কয়েক দিন নেটিভ ব্রিটিশদের অর্ধ-উচ্চারিত শব্দ ও বাক্য শুনে প্রায় বোবা হয়ে যেতাম। এদিকে আমি যতই গ্র্যামার-অ্যাকসেন্ট ঠিক করে কথা বলি, এরা এমন ভান করত, আমি যেন কোনো অজানা ভাষায় কমিউনিকেট করছি। অথচ ক্লাস-লেকচারে প্রফেসরদের কথা ঠিকই বুঝতাম, নোট নিতাম। যাহোক, ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসতে থাকে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর পাড়ে পড়েছে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকা এবং দক্ষিণ পাড়ে পড়েছে কেন্ট। আমি থাকি দক্ষিণাঞ্চলে। ইংরেজি ভাষার ডায়ালেক্ট এতই বৈচিত্র্যময় যে এ নিয়ে নানা কৌতুকের চল আছে। যেমন, তিন আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ এক বারে বসে গল্প করছে।

প্রথমে আমেরিকান বলল, জানো, আমেরিকা কত বড়? তুমি গাড়িতে চার দিন ধরে একই দিকে যাবে—চার দিন পরও তুমি একই প্রদেশে থাকবে।

তা শোনে অস্ট্রেলিয়ান বলল, আরে, এ আর তেমন কী? অস্ট্রেলিয়া কেমন জানো? চার ঘণ্টা ধরে প্লেনে যাবে; তারপরও দেখবে তুমি একই প্রদেশে আছ।

তখন ব্রিটিশ অট্টহাসি দিতে দিতে বলে, তোমাদের কথা শুনে হাসি থামাতেই পারছি না। শোনো, ইংল্যান্ডে তুমি মাত্র দুই ঘণ্টা হাঁটলে ইংরেজি ভাষার দশ রকমের উচ্চারণ পাবে।

উপভাষা বুঝো হে? উপভাষার ভূগোল জেনে গপ্পো দাও প্লিজ!

ইংল্যান্ডের নেটিভ স্পিকারদের ভাষার ক্ষেত্রে মিডল-নর্দার্ন-সাউথ-ইস্ট-ওয়েস্ট অঞ্চলের যেমন আলাদা উচ্চারণ আছে, তেমনি ব্ল্যাক কান্ট্রি, বার্মিংহাম, নটিংহ্যাম, স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদি আরও নানা উপভাষা আছে। এখানে ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিটি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। আফ্রিকান-আরব-ইন্ডিয়ান-চাইনিজদের ইংরেজি উচ্চারণের কথা বলাই বাহুল্য—নিজেদের দেশের বাক্ভঙ্গি এরা ব্যবহার করে। ফলে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় কে কোন বংশোদ্ভূত জাতি। আবার ইউরোপের বাসিন্দা যেমন, রোমানিয়া, পোলিশ, ফরাসি এদের ইংরেজি উচ্চারণও আলাদা।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

সেন্ট্রাল লন্ডনে যেখানে বিগবেন টাওয়ার দৃশ্যমান, টেমস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত—সেখানে ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকায় জন্ম আধুনিক ইংরেজি ভাষার জনক জেফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০)। নিজের এলাকার সর্বসাধারণের মুখের ভাষাতেই তিনি ১৩৮৭-১৪০০ সময়কালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ ‘দ্য ক্যানটারবারি টেইলস’। তখন মানুষের মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনা করা যায়—তা কল্পনাও করা যেত না। ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার ‘বুলি’ বা স্থানীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল নরমান-শাসনের (১০৬৬) আগেই। স্মর্তব্য, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হয় এই ১০৬৬ থেকে।

টেমসের উত্তর পাড়ের সাধারণ মানুষেরা আনুমানিক ১১৫০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনে, চলাফেরায়, হাটবাজারে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করত। চসারের সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে গেলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব থাকায় ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার মানুষকেও আনুষ্ঠানিকতা বা ভ্রমণ, সবই করতে হয়েছে লাতিন ভাষায় (কারণ, ধর্মীয় শাস্ত্র ছিল লাতিন ভাষায়)। যদিও শাসক নরমানদের ফরমান করা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ভাষা ফরাসিতে।

বাংলা ভাষা বা সর্বসাধারণের ‘বুলি’ মধ্যযুগে ঠিক এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। মোগল শাসকদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি এবং বেদ-গীতা-উপনিষদ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। ফলে, সাহিত্যের ভাষা সংগত কারণেই ফারসি-সংস্কৃত মিশ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমলে ফারসির পরিবর্তে নতুন শাসকের ভাষা সরকারি দপ্তরে স্থান করে নেয়। ফারসি-সংস্কৃতের মধ্যে তখন ইংরেজির প্রবেশ ঘটে (ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের শব্দও যুক্ত হয়)। কলোনিয়াল যুগে বাঙালি মুসলমান সমাজ সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এলে বাংলা ভাষায় যোগ হয় আরবি শব্দের।

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

যাহোক, ইংল্যান্ডে নরমান-শাসন অবসান হলে লন্ডনের ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার অনানুষ্ঠানিক এই ভাষাই পরে পুরো ইংল্যান্ডে ‘মিডল ইংলিশ ভাষা’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা মূলত এটিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। বিবিসি যে সংবাদ উপস্থাপন করে সেটা এই মিডল ইংলিশেই—তাই এই ইংরেজি আমাদের সহজে বোধগম্য হয়। আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে বড় পার্থক্য হলো এই উচ্চারণে। ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুমধুর বাক্ভঙ্গিতে ইংরেজি বলে—যেটি আমেরিকানরা করে না। ব্রিটিশদের সুর তুলে ইংরেজি বলার স্টাইল অনেকের কাছে প্রথম প্রথম কর্কশ মনে হলেও পরে সয়ে যায়—বিশেষ করে ককনিদের উচ্চারণ। তবে অভিজাত শ্রেণির ইংলিশ বলার ধরন বেশ সুশ্রাব্য বৈকি!

ঔপনিবেশিক ফরাসি ও লাতিন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চসার টেমসের উত্তর পাড়ের এলাকার মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে কেবল তৎকালীন রোমান ও নরমান-ফরাসিদের উপনিবেশবাদের অবদমনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি; মূলত তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক ইংরেজি ভাষার গোড়াপত্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার কারণে পরে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত সব ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক পেয়েছি। অপরদিকে, মধ্যযুগে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য কবি আব্দুল হাকিমকে লড়াই করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা কথ্যরীতি বা ‘বুলি’ অন্য ভাষাকে ‘অপর’ না করে আপন করে নিয়ে নিজের মতো করে একটা ছাঁচ দিয়েছে। বাংলা ভাষা নানান যুগ ও শাসনামলে আগত/প্রযুক্ত বিদেশি ভাষাকে আত্মসাৎ করেছে, বাংলা ভাষার এমন বিদেশি ভাষাকে নিপুণভাবে হজম করার অপূর্ব ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আরও পড়ুন:

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৫ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১০ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৬ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম!

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১০ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৬ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৬ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

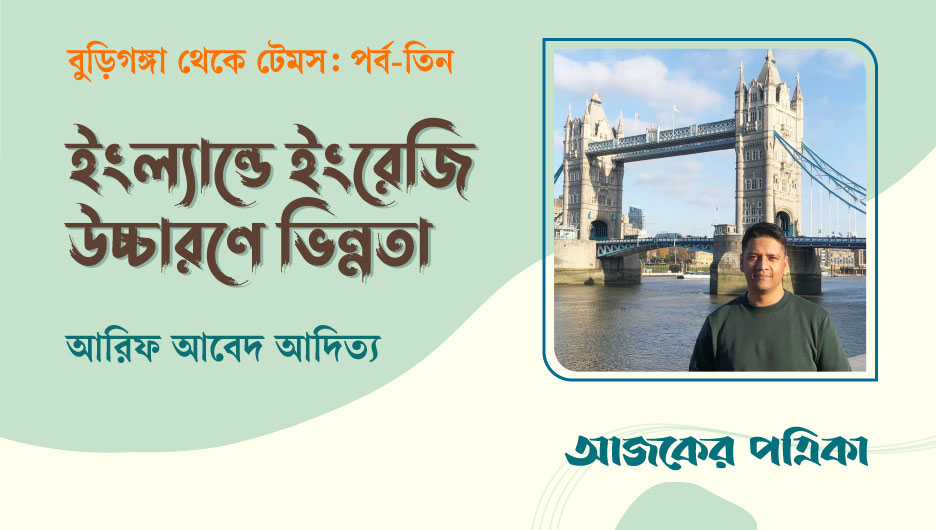

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম!

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৫ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৬ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম!

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৫ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১০ দিন আগে

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।

লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।

লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।

‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম!

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

৫ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১০ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১৬ দিন আগে