তাপস বড়ুয়া

স্বামী-সন্তান নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। সুখী সম্পর্ক; শান্তিময় নিরাপদ জীবন। সম্পর্কগুলো স্টেডি, ডিগনিটিতে ঘাটতি নেই, টাকাপয়সার টানাপোড়েন নেই। সুখী দম্পতি বলে অন্যরা হিংসাও করে।

এরই মধ্যে হঠাৎ ফেসবুকে, ‘বন্ধু কী খবর বল?’ খবরাখবর বলা হলো। কিন্তু কথা ফুরোল না। ‘কথার ওপর কেবল কথা আকাশ ছুঁতে চায়’। দিনের পর দিন। নিয়মিত। অবসরে তার মেসেজের জন্য ছটফট; এক ধরনের মানসিক নির্ভরতা তার প্রতি। চ্যাট, কলের জন্য অপেক্ষার প্রহরকে আরও দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। আপনি প্রেমে পড়ে গেছেন!

বন্ধুটিও আপনারই মতো। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। সেটা আপনাকে বলেনও তিনি; যেমন বলেন আপনিও। আপনার স্বামী বা স্ত্রী অসাধারণ ভালো মানুষ, আপনার সাথে তার কেমিস্ট্রিও দারুণ—এসব কথা বলেন আপনি তাকে। সেও বলে। কোথাও কোনো কোণে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, তবু আছে। বুকের মধ্যে চিন চিন তৃতীয় মানুষটির জন্য আপনার; আর আপনার জন্য তার।

কারও কারও ক্ষেত্রে সম্পর্কটা ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা ভার্চুয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে চলে আসে বাস্তব জীবনে।

রোমান্টিক একগামী দৃষ্টিতে ওপরের সম্পর্কটা মারাত্মক। এতে জড়িত ব্যক্তিরাও সেটাকে মারাত্মক বলে মনে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো অপরাধবোধে ভোগেন। যিনি অপরাধবোধে ভোগেন না, তিনিও জানেন সমাজের চোখে এই সম্পর্ক নিষিদ্ধ। আরও বেশি ভয় স্বামী বা স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ার, যা আপনাকে ‘ডিফেন্সিভ’ করতে করতে ‘অফেন্সিভ’ করে ফেলে। সর্বক্ষণ ভয়—‘ও এ রকম আচরণ করছে কেন? ও কি কিছু আঁচ করছে?’ সুতরাং তার এমন একটা কিছু খুঁজে তাকে চাপে রাখতে হবে, যাতে সে এটা নিয়ে কথা বলতে না পারে। ফলত পারিবারিক কোন্দল। মূল ঘটনা বা ঘটনা নিয়ে যে উদ্বেগ, সেটার সাথে অন্যান্য বিষয় যুক্ত হয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে ক্রমশ আরও বিষিয়ে তোলে।

অবশ্যই এ রকম পরিস্থিতি আছে, যেখানে নারীটি তার স্বামীর সাথে বা পুরুষটি তার স্ত্রীর সাথে সুখী নয়। অথবা দুজনেই নিজ নিজ জীবনে অসুখী। সে ক্ষেত্রে তো ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে’।

দুই.

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে তৃতীয় কাউকে ভালো লাগা বা সম্পর্কে জড়ানোকে খারাপ বা নিষিদ্ধ ভাবা, এই বিষয়টির সাথে রোমান্টিসিজমের বিরোধ কোথায়?

রোমান্টিসিজম নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটাও ভীষণরকম রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিসিজম, বিশেষত রোমান্টিক প্রত্যাশা, যে রোমান্সের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে, এটা আমরা সাধারণত ভাবি না। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক প্রত্যাশা কখনো কখনো সম্পর্কের জন্যই হতে পারে ক্ষতিকর। কারণ অস্বাভাবিক প্রত্যাশা ডেকে আনতে পারে অস্বাভাবিক হতাশা।

এই আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখা দরকার চিন্তার ধারা হিসেবে রোমান্টিসিজম আসলে কী, রোমান্টিসিজম আমাদের কেমন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, মনের গভীরে কোন কোন বিশ্বাস গেঁথে দেয় এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অনিবার্য ফলাফল হয় কোন প্রত্যাশাগুলো?

রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পর তৈরি হওয়া কাঠামোবাদ ও উত্তর-কাঠামোবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিসিজম। কাঠামো এবং ঠাসবুনটের যুক্তির প্রাচীর ডিঙিয়ে মানবিক আবেগকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল এর মূলে। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়কেই এই ধারা প্রভাবিত করে। ব্যক্তিজীবনও এর বাইরে নয়। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্কও এর আওতায় চলে আসে। এই ধারার এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা; সঙ্গে আছে অতীতচারিতাও। ফলে কোনো অতীত গৌরবের জন্য লড়ে যাওয়া, কোনো বিশেষ আদর্শের জন্য প্রাণপণ বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য জীবন বাজি রাখা, কিংবা ক্যানভাসে বা কবিতায় অসম্ভব সব চিত্রকল্পের রচনা—এই সবই রোমান্টিসিজমের লক্ষণ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমায় ঢুকে এই রোমান্টিসিজম হয়ে ওঠে সাত জনম বা শত জনমের প্রেম। টেলিপ্যাথি থেকে শুরু করে হাজারটা উপাদান দিয়ে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিগত প্রণয় কাঠামো।

তিন.

তিন.

বিবাহিত দুজন মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে এক হয়ে মিশে যাবে—এ ধরনের ভাবনা এবং মূল্যবোধের সূচনা রোমান্টিক ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবিত আমাদের মননে। রোমান্টিসিজমই প্রথম এমন ভাবনা এনেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলায়। মূলত তখন থেকেই ‘ম্যারেজ অব রিজন’ এর বদলে ‘ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্ট’-এর ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক বন্ধনটি মনের বন্ধন দিয়েই নির্ধারিত হবে এটাই ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্টের বড় কথা। আর শারীরিক সম্পর্ককে এখানে মানসিক সম্পর্ক বা ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়।

রোমান্টিসিজমে মনে করা হয়, আমার জন্য ‘অবধারিত একজন’ আছে। সে একান্ত আমার জন্য; তার জন্যই একান্ত আমি। তার সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। সুতরাং চোখ-মন, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে খুঁজতে থাকে ‘কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র’। তার সাথে দেখা হলে ইন্সটিংক্টই বলে দেবে, ‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’। ‘চারি চক্ষুতে মিলন হবে’ এবং সাথে সাথে পৃথিবীর অন্য সবকিছু ফিকে হয়ে যাবে। অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে দিনযাপন করতে থাকবেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ায় প্রায় সাথে সাথেই ইউরোপের এই ঢেউ এসে পড়ে ভারতবর্ষ; তথা বাংলাতেও। রোমান্টিসিজমের ধারণা এর পর থেকে আমাদের চিন্তা, মনন ও জীবনাচরণে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে; এখনো রাখছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিসিজম এতটা প্রভাবশালী যে, শুধু ট্রেনে চকিত চাহনিতে প্রেম হয়ে গেল এবং একে অন্যের সেই ‘অবধারিত জন’-কে খুঁজে পেলেন এ রকম ঘটনার সাহিত্য দিয়ে একটা গোটা লাইব্রেরি গড়া সম্ভব। পাশ্চাত্যে প্রচুর রোমান্টিক উপন্যাসে পাওয়া যায় ট্রেনে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা, সাথে সাথে হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুর বেজে ওঠা এবং বাকি জীবন মধুর সংগীত বেজে চলা। বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রেও এই ধারা সবচেয়ে শক্তিশালী, যেখানে ‘অবধারিত’ প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে মিলিত হতে পারাই মূল লক্ষ্য এবং সেটার পরে গল্প শেষ।

অর্থাৎ একে অন্যের জন্য ‘ফর গ্রান্টেড’। জীবনেও অন্য কারও দিকে তাকানো যাবে না। অন্য কাউকে ভালো লাগার তো প্রশ্নই আসছে না। অন্য কারও সাথে প্রেম-টেম দূর অস্ত। এ ধরনের ভালোবাসা ভালোই। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশাটা তৈরি হয়, সেটাও মারাত্মক। অর্থাৎ, প্রেমিক বা প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রী ভাবছেন অন্যজনের আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালো লাগতে পারবে না। ‘সব পথ এসে মিলে গেলো শেষে’ আমার পথে। দুজনের দুটি আলাদা পথ এখানেই শেষ। জীবনের যদিও বহু পথ বাকি, পুরোটা চলতে হবে পায়ে পা মিলিয়ে একই পথে। একটুও এদিকে-ওদিকে পা পড়তে পারবে না; ‘হৃদয়ে যে পথ কেটেছি’ সেটাই শেষ কথা। এই প্রত্যাশা, অন্য আরেকটা সমগ্র সত্তার ওপরে এই অধিকারবোধ সেই মানুষটার ওপর জগদ্দল এক পাথরের চাঁই হয়ে বসতে পারে। চলতি পথে কারও মধ্যে ভালো কিছু দেখলে সে বিমোহিত আর হতে পারবে না! কারণ সে সম্মোহিত একজনেরই প্রতি।

এটা সব সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনী চাপিয়ে দেবে, তা নয়। বরং রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণও। রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত প্রেমিক বা প্রেমিকা ভালোবাসা বা প্রেমের অংশ হিসেবে নিজের ভালো লাগার ক্ষমতা, বিমোহিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রেমাস্পদর কাছে সমর্পণ করে; অন্যজনের কাছ থেকেও সেটাই প্রত্যাশা করে। সুতরাং এই লেখার গোড়ার উদাহরণের মতো কোনো কিছু সেখানে ঘটতেই পারবে না। ঘটে গেলে মনে করতে হবে, সে তার সঙ্গীকে যথেষ্ট ভালোবাসে না। অথবা ভালোবাসার সম্পর্ক শেষ না হলেও ফিকে হয়ে গেছে।

চার.

রোমান্টিসিজম চাইলেও বাস্তবে কি হৃদয়ের বীণা একবারই বাজে? ছোটবেলা থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্যবার কি মানুষ প্রেমে পড়ে না? কখনো ফাল্গুনের মৃদু হাওয়ার মতো ছুঁয়ে যায়; কখনো-বা ঝড়ের বাতাস ‘আগল ধরে’ নাড়া দিয়ে যায়। অতএব একজনের সাথে মিলন ‘অনুভূতির সকল দুয়ার বন্ধ করে’ দেয় না। আর কাউকে কোনো দিন ভালো লাগবে—এমন সকল সম্ভাবনা বা ভাবনার পথে দরজা এঁটে দেয়? রোমান্টিক যুগের সাহিত্যেও বিখ্যাত চরিত্র মাদাম বোভেয়া বা আন্না কারেনিনার মতো চরিত্র কেন তাহলে অন্যের কথা ভাবলেন? এসব চরিত্র বহুগামিতার পথ নিয়েছে রোমান্টিসিজমের আঁটসাঁট বাঁধনকে ফাঁকি দিয়ে।

কারণ, রোমান্টিকতা একটা স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়, যেখানে দুজন মানুষ আর তাদের ‘প্রাণের আকুতি’-ই শুধু ধ্রুব। পৃথিবীর আর সব তাদের ‘মধুর মিলন ঘটাতে’ বসে আছে ‘মধুর বসন্ত নিয়ে’। রোমান্টিক জুটি পরস্পরকে প্রচুর সময় দেবে; অনন্তকাল কেটে যাবে চোখে চোখ রেখে। প্রকৃতিও তার দুহাত ভরা দান নিয়ে হাজির হবে। ‘ঝর ঝর ঝরনা’ ঝরবে, ‘শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি’ বয়ে যাবে, পাখি গান গাইবে, কণে-দেখা-আলোয় পরস্পরকে অপরূপ মনে হবে। বিহ্বল স্বর্গীয় অনুভূতি হবে। ভালোবাসায় ভুবন ভরে যাবে। ঢাকা শহরের জ্যাম থাকবে না, অফিসে বসের অহেতুক চোখ রাঙানি থাকবে না, অফিস ফেরতা থালাবাসন মাজা বা ঘর পরিষ্কার থাকবে না।

কিন্তু ব্যস্ত জীবনে কাপড় কাঁচা থাকে, মাছ কাটা থাকে, আরও অনেক অনেক কাজ থাকে। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা থাকে, অসুস্থতা থাকে, আর্থিক অনিশ্চয়তা থাকে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলি থাকে চারপাশে। নটা-পাঁচটার চাকরির পর অথবা সারা দিন অন্যান্য জীবিকা-অন্বেষণী প্রয়াসের পর এসবের চিন্তা যখন মাথার মধ্যে কাজ করে, তখন ঝরনা, নদী, পাখি, কণে-দেখা-আলো আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। অথবা অন্তত সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হারায়। খুনসুটি, ঝগড়া-ঝাঁটি আস্তে আস্তে শুরু হয়। কারণ ধরণি কোন স্বর্গ নয়; এখানকার অধিবাসীরাও দেবদূত নয়। ভালো-মন্দ মিলিয়ে সাধারণ মানুষ। জীবনের অন্য সব অনুষঙ্গও চলতে থাকে দুই মানুষের সম্পর্কের সাথে সাথে।

রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের প্রত্যাশার সাথে অমিল হলেই প্রথম চিন্তা মাথায় আসে, সে যে প্রেমে ততটা গদগদ নয়, প্রেম কি যথেষ্ট অটুট নেই? আমরা কি পরস্পরকে যথেষ্ট ভালোবাসছি না?

পাঁচ.

পাঁচ.

রোমান্টিসিজমে ধারণা করা হয়, ভালোবাসার মানুষটির মনের কথা, তার ভালো লাগা, রাগ, দুঃখ অভিমান অন্য মানুষটি সম্পূর্ণ বুঝবে। বলার বা প্রকাশ করার দরকার হবে না। ধরুন ভীষণ কষ্ট পেলেন আপনি। কিছু বললেন না। বাথরুমে গিয়ে কাঁদলেন দরজা বন্ধ করে। ভাবলেন আপনার আবেগ বাথরুমের দরজা পেরিয়ে তার কাছে পৌঁছাবে এবং সে বুঝবে, ভালো যেহেতু বাসে।

ভালোবাসলেই মন পড়তে পারা, কোনো প্রকাশ ছাড়া কি আসলেই সম্ভব? মানুষ কি নিজের মনকে নিজে জানে? নিজের আবেগকেও নিজে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে অন্যে কীভাবে বুঝবে? ততটা প্রত্যাশা থাকলে হতাশ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভাষা দিয়ে, সেটা মুখের ভাষাই হোক আর শারীরিক ভাষাই হোক, ভাবটা প্রকাশ করতে হবে। কেবল তারপরই অন্যজন বুঝবে। ‘না-বলা বাণী’ বুঝতে গিয়ে অতি সংবেদনশীল মানুষেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অথবা কিছু একটা যে বুঝতে হবে, এটাই বা বুঝবে কী করে অন্যজন?

ছয়.

রোমান্টিসিজমের আরেকটি দিক হচ্ছে সঙ্গী বা সঙ্গিনী আপনার মধ্যে কোনো দোষ দেখবে না। পুরোটা, যা কিছু নিয়ে আপনি, তার সবই তার ভালো লাগতে হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের টুকরোগুলোর সবগুলোকে ভালোবাসতে হবে, আবার সমগ্র আপনাকেও ভালোবাসতে হবে। আপনিও তাকে সেরকমই ভালোবাসবেন। আলাদা আলাদা করে তার সবগুলো দিককে এবং সমগ্রতাকে। সেটা না হলে ধরে নিতে হবে ভালোবাসা জমেনি। সুতরাং তার খারাপ দিকগুলোকেও ভালো লাগতে হবে। এবং সেগুলোর প্রতিও ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। এ এক কঠিন সমীকরণ। মনে মনে জানেন, সঙ্গীর কিছু একটা খারাপ, তবু ভালো বলতে হবে। খারাপ বৈশিষ্ট্যটাকে ভালো না বাসতে পারলে মনে মনে কষ্টও হবে। কারণ, আপনি রোমান্টিসিজমে ‘আক্রান্ত’।

এই অর্থে রোমান্টিসিজম মিথ্যা করে অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখায়; যদিও রোমান্টিসিজমের মূল জিনিসগুলোর একটা সততা। ধরুন, আপনার প্রেমিক সর্বক্ষণ সিগারেট খান এবং তার মুখে গন্ধ থাকে। চুমু খাওয়ার সময় এই গন্ধ ভালো লাগার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনি ভাবছেন এটাও ভালো লাগা উচিত। কারণ, আপনি আপনার প্রেমিককে ভালোবাসেন। আপনার প্রেমিকও প্রত্যাশা করছে, তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে মুখে সিগারেটের গন্ধ ভালো লাগাটা আপনার জন্য স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে ভালোবাসা আর হলো কই! রোমান্টিকতা সঙ্গীর কাছ থেকে সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং সঙ্গীর নেতিবাচক দিকগুলোকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সঙ্গীর কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না।

রোমান্টিসিজমের ধারণার হাজার বছর আগে প্লেটো বলেছিলেন, ভালোবাসা একজনকে অন্যের ভালো দিকগুলোর প্রতি অনুরক্ত করে। এবং সেগুলোকে আরও ভালো করতে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে একজন আরেকজনকে তার ভালো দিকগুলোকে আরও শাণিত করে সেই মানুষটারই আরও ভালো এক সংস্করণ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। ধারণা করা যায়, সেই প্রক্রিয়ায় তার খারাপ দিকগুলো যে খারাপ, সেটা অনুধাবন করা ও সংশোধনের চেষ্টাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সাত.

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নই। কিন্তু রোমান্টিসিজম দাবি করে, আমরা ফুলের মতো নিষ্পাপ অথবা শিশুর মতো সরল হই। যেন প্রেমাষ্পদের কোনো খারাপ দিক নেই।

কিন্তু মনের গহিনে আমরা কি একেবারে সৎ, একেবারে সুশীল? আমাদের সবার মধ্যে নানা খারাপ চিন্তা, খারাপ ইচ্ছে আসে, এসেছে। ধরেন কাউকে মেরে ফেলব, লাথি মারা দরকার—এ রকম চিন্তা অথবা কোনো যৌন চিন্তাও মনে আসে না তা তো নয়! সেগুলো আমরা প্রকাশ করি না। শুধু নিজেই জানি। আবেগের এবং ভালো-মন্দ—দুটোরই নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ সভ্যতার লক্ষণ। নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম হয় আরেকটি নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের। সব মনোভাব, মনোবাঞ্ছা ও আবেগ কাঁচা অবস্থায় যদি কোথাও লিস্ট করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আপনি-আমি খুবই ভয়ংকর এক-একটা জন্তু; সুশীল নই মোটেও। কিন্তু রোমান্টিসিজম আশা করে আপনার সঙ্গী আপনাকে সব খুলে বলবেন; একান্ত আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছাও। আপনিও আপনারটা বলবেন তাকে।

কিন্তু বাস্তবে ‘পরিপূর্ণ ব্যক্তিটি’ প্রকাশিত হওয়ার পর আপনি নিজেও নিজের সাথে ঘর করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার মনের সকল ভাবনার খোঁজ পুরোটা পেলে আপনার সঙ্গী দৌড়ে পালাবে আপনার কাছ থেকে। একইভাবে আপনার সঙ্গীর মনের সকল ভাবনার পুরোটা খোঁজ পেলে আপনিও পালাবেন আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে। কিন্তু রোমান্টিসিজমে সঙ্গীর কাছে নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত, যেটা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

আট.

আট.

রোমান্টিসিজমের দৃষ্টিতে খুব সমস্যা হয়ে যায় যখন সম্পর্কটি অভিসার পর্যন্ত গড়ায়। কারণ, রোমান্টিসিজমে শারীরিক সম্পর্ককে মানসিক সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে দুই-দুয়ারি যে ঘরের সৃষ্টি হয়, ‘সেইখানে বাস করে অশ্রু কারিগর’। সে জন্য একজনের মনে রোমান্টিক প্রত্যাশা উসকে দিয়ে তাকে মাঝপথে রেখে আপনি পথ বদল করবেন কি-না, সেটা ভাবা উচিত রোমান্টিক প্রত্যাশাগুলো তৈরির আগেই। তা না হলে আশাভঙ্গ হয়; বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন আসে।

সুতরাং আবেগকে কতটা প্রশ্রয় দিয়ে আপনি কত দূর যাবেন, এই বিবেচনা জরুরি। ঘর আর বাহির নিয়ে অন্তরে দ্বন্দ্ব হলে এ দুটোর মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে প্রবঞ্চনার প্রশ্নটি আসে না। এই লেখার একদম শুরুর পরিস্থিতি মাথায় নিলে বলা যায়, ওই দুজনের দুটো সংসারে আরও দুজন মানুষ আছেন, তারা হয়তো ভেবে বসে আছেন, আর যাই হোক সঙ্গীটি চূড়ান্ত বিশ্বাসভঙ্গের কাজটি করবে না। সুতরাং কাউকে ভালো লেগে গেলেই সেই বিশ্বাস ভাঙবেন কি-না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

এ বিষয়ে হলিউডের অভিনেত্রী শার্লিজ থেরনের অবস্থানটি মনে করা যেতে পারে। থেরন তাঁর ছোটবেলায় বাবা-মায়ের অসুখী দাম্পত্য দেখেছেন। তিনি নিজের জীবনে এমন ঘটার আশঙ্কায় কখনোই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিয়ে না করলেও তাঁর জীবনে আসা ভালোবাসার সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সব সময় দাম্পত্যের মতনই যত্নবান থাকেন।

বন্ধনের বিশ্বাস রাখতে পারব না—এমন আশঙ্কা থাকলে শার্লিজ থেরনের মতো চিরদিনের প্রতিশ্রুতিবিহীন, বন্ধনহীন সম্পর্কের কথা ভাবাটা হয়তো একটা পথ হতে পারে।

[লেখাটি তৈরিতে অ্যালেইন ডি বটন-এর ‘অন লাভ’ উপন্যাসকে মূল পাঠ হিসেবে ধরা হয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর কিছু বক্তৃতা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতার সহায়তাও নেওয়া হয়েছে। ]

এই সম্পর্কিত পড়ুন:

স্বামী-সন্তান নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। সুখী সম্পর্ক; শান্তিময় নিরাপদ জীবন। সম্পর্কগুলো স্টেডি, ডিগনিটিতে ঘাটতি নেই, টাকাপয়সার টানাপোড়েন নেই। সুখী দম্পতি বলে অন্যরা হিংসাও করে।

এরই মধ্যে হঠাৎ ফেসবুকে, ‘বন্ধু কী খবর বল?’ খবরাখবর বলা হলো। কিন্তু কথা ফুরোল না। ‘কথার ওপর কেবল কথা আকাশ ছুঁতে চায়’। দিনের পর দিন। নিয়মিত। অবসরে তার মেসেজের জন্য ছটফট; এক ধরনের মানসিক নির্ভরতা তার প্রতি। চ্যাট, কলের জন্য অপেক্ষার প্রহরকে আরও দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। আপনি প্রেমে পড়ে গেছেন!

বন্ধুটিও আপনারই মতো। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। সেটা আপনাকে বলেনও তিনি; যেমন বলেন আপনিও। আপনার স্বামী বা স্ত্রী অসাধারণ ভালো মানুষ, আপনার সাথে তার কেমিস্ট্রিও দারুণ—এসব কথা বলেন আপনি তাকে। সেও বলে। কোথাও কোনো কোণে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, তবু আছে। বুকের মধ্যে চিন চিন তৃতীয় মানুষটির জন্য আপনার; আর আপনার জন্য তার।

কারও কারও ক্ষেত্রে সম্পর্কটা ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা ভার্চুয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে চলে আসে বাস্তব জীবনে।

রোমান্টিক একগামী দৃষ্টিতে ওপরের সম্পর্কটা মারাত্মক। এতে জড়িত ব্যক্তিরাও সেটাকে মারাত্মক বলে মনে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো অপরাধবোধে ভোগেন। যিনি অপরাধবোধে ভোগেন না, তিনিও জানেন সমাজের চোখে এই সম্পর্ক নিষিদ্ধ। আরও বেশি ভয় স্বামী বা স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ার, যা আপনাকে ‘ডিফেন্সিভ’ করতে করতে ‘অফেন্সিভ’ করে ফেলে। সর্বক্ষণ ভয়—‘ও এ রকম আচরণ করছে কেন? ও কি কিছু আঁচ করছে?’ সুতরাং তার এমন একটা কিছু খুঁজে তাকে চাপে রাখতে হবে, যাতে সে এটা নিয়ে কথা বলতে না পারে। ফলত পারিবারিক কোন্দল। মূল ঘটনা বা ঘটনা নিয়ে যে উদ্বেগ, সেটার সাথে অন্যান্য বিষয় যুক্ত হয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে ক্রমশ আরও বিষিয়ে তোলে।

অবশ্যই এ রকম পরিস্থিতি আছে, যেখানে নারীটি তার স্বামীর সাথে বা পুরুষটি তার স্ত্রীর সাথে সুখী নয়। অথবা দুজনেই নিজ নিজ জীবনে অসুখী। সে ক্ষেত্রে তো ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে’।

দুই.

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে তৃতীয় কাউকে ভালো লাগা বা সম্পর্কে জড়ানোকে খারাপ বা নিষিদ্ধ ভাবা, এই বিষয়টির সাথে রোমান্টিসিজমের বিরোধ কোথায়?

রোমান্টিসিজম নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটাও ভীষণরকম রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিসিজম, বিশেষত রোমান্টিক প্রত্যাশা, যে রোমান্সের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে, এটা আমরা সাধারণত ভাবি না। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক প্রত্যাশা কখনো কখনো সম্পর্কের জন্যই হতে পারে ক্ষতিকর। কারণ অস্বাভাবিক প্রত্যাশা ডেকে আনতে পারে অস্বাভাবিক হতাশা।

এই আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখা দরকার চিন্তার ধারা হিসেবে রোমান্টিসিজম আসলে কী, রোমান্টিসিজম আমাদের কেমন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, মনের গভীরে কোন কোন বিশ্বাস গেঁথে দেয় এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অনিবার্য ফলাফল হয় কোন প্রত্যাশাগুলো?

রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পর তৈরি হওয়া কাঠামোবাদ ও উত্তর-কাঠামোবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিসিজম। কাঠামো এবং ঠাসবুনটের যুক্তির প্রাচীর ডিঙিয়ে মানবিক আবেগকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল এর মূলে। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়কেই এই ধারা প্রভাবিত করে। ব্যক্তিজীবনও এর বাইরে নয়। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্কও এর আওতায় চলে আসে। এই ধারার এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা; সঙ্গে আছে অতীতচারিতাও। ফলে কোনো অতীত গৌরবের জন্য লড়ে যাওয়া, কোনো বিশেষ আদর্শের জন্য প্রাণপণ বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য জীবন বাজি রাখা, কিংবা ক্যানভাসে বা কবিতায় অসম্ভব সব চিত্রকল্পের রচনা—এই সবই রোমান্টিসিজমের লক্ষণ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমায় ঢুকে এই রোমান্টিসিজম হয়ে ওঠে সাত জনম বা শত জনমের প্রেম। টেলিপ্যাথি থেকে শুরু করে হাজারটা উপাদান দিয়ে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিগত প্রণয় কাঠামো।

তিন.

তিন.

বিবাহিত দুজন মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে এক হয়ে মিশে যাবে—এ ধরনের ভাবনা এবং মূল্যবোধের সূচনা রোমান্টিক ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবিত আমাদের মননে। রোমান্টিসিজমই প্রথম এমন ভাবনা এনেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলায়। মূলত তখন থেকেই ‘ম্যারেজ অব রিজন’ এর বদলে ‘ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্ট’-এর ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক বন্ধনটি মনের বন্ধন দিয়েই নির্ধারিত হবে এটাই ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্টের বড় কথা। আর শারীরিক সম্পর্ককে এখানে মানসিক সম্পর্ক বা ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়।

রোমান্টিসিজমে মনে করা হয়, আমার জন্য ‘অবধারিত একজন’ আছে। সে একান্ত আমার জন্য; তার জন্যই একান্ত আমি। তার সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। সুতরাং চোখ-মন, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে খুঁজতে থাকে ‘কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র’। তার সাথে দেখা হলে ইন্সটিংক্টই বলে দেবে, ‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’। ‘চারি চক্ষুতে মিলন হবে’ এবং সাথে সাথে পৃথিবীর অন্য সবকিছু ফিকে হয়ে যাবে। অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে দিনযাপন করতে থাকবেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ায় প্রায় সাথে সাথেই ইউরোপের এই ঢেউ এসে পড়ে ভারতবর্ষ; তথা বাংলাতেও। রোমান্টিসিজমের ধারণা এর পর থেকে আমাদের চিন্তা, মনন ও জীবনাচরণে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে; এখনো রাখছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিসিজম এতটা প্রভাবশালী যে, শুধু ট্রেনে চকিত চাহনিতে প্রেম হয়ে গেল এবং একে অন্যের সেই ‘অবধারিত জন’-কে খুঁজে পেলেন এ রকম ঘটনার সাহিত্য দিয়ে একটা গোটা লাইব্রেরি গড়া সম্ভব। পাশ্চাত্যে প্রচুর রোমান্টিক উপন্যাসে পাওয়া যায় ট্রেনে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা, সাথে সাথে হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুর বেজে ওঠা এবং বাকি জীবন মধুর সংগীত বেজে চলা। বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রেও এই ধারা সবচেয়ে শক্তিশালী, যেখানে ‘অবধারিত’ প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে মিলিত হতে পারাই মূল লক্ষ্য এবং সেটার পরে গল্প শেষ।

অর্থাৎ একে অন্যের জন্য ‘ফর গ্রান্টেড’। জীবনেও অন্য কারও দিকে তাকানো যাবে না। অন্য কাউকে ভালো লাগার তো প্রশ্নই আসছে না। অন্য কারও সাথে প্রেম-টেম দূর অস্ত। এ ধরনের ভালোবাসা ভালোই। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশাটা তৈরি হয়, সেটাও মারাত্মক। অর্থাৎ, প্রেমিক বা প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রী ভাবছেন অন্যজনের আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালো লাগতে পারবে না। ‘সব পথ এসে মিলে গেলো শেষে’ আমার পথে। দুজনের দুটি আলাদা পথ এখানেই শেষ। জীবনের যদিও বহু পথ বাকি, পুরোটা চলতে হবে পায়ে পা মিলিয়ে একই পথে। একটুও এদিকে-ওদিকে পা পড়তে পারবে না; ‘হৃদয়ে যে পথ কেটেছি’ সেটাই শেষ কথা। এই প্রত্যাশা, অন্য আরেকটা সমগ্র সত্তার ওপরে এই অধিকারবোধ সেই মানুষটার ওপর জগদ্দল এক পাথরের চাঁই হয়ে বসতে পারে। চলতি পথে কারও মধ্যে ভালো কিছু দেখলে সে বিমোহিত আর হতে পারবে না! কারণ সে সম্মোহিত একজনেরই প্রতি।

এটা সব সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনী চাপিয়ে দেবে, তা নয়। বরং রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণও। রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত প্রেমিক বা প্রেমিকা ভালোবাসা বা প্রেমের অংশ হিসেবে নিজের ভালো লাগার ক্ষমতা, বিমোহিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রেমাস্পদর কাছে সমর্পণ করে; অন্যজনের কাছ থেকেও সেটাই প্রত্যাশা করে। সুতরাং এই লেখার গোড়ার উদাহরণের মতো কোনো কিছু সেখানে ঘটতেই পারবে না। ঘটে গেলে মনে করতে হবে, সে তার সঙ্গীকে যথেষ্ট ভালোবাসে না। অথবা ভালোবাসার সম্পর্ক শেষ না হলেও ফিকে হয়ে গেছে।

চার.

রোমান্টিসিজম চাইলেও বাস্তবে কি হৃদয়ের বীণা একবারই বাজে? ছোটবেলা থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্যবার কি মানুষ প্রেমে পড়ে না? কখনো ফাল্গুনের মৃদু হাওয়ার মতো ছুঁয়ে যায়; কখনো-বা ঝড়ের বাতাস ‘আগল ধরে’ নাড়া দিয়ে যায়। অতএব একজনের সাথে মিলন ‘অনুভূতির সকল দুয়ার বন্ধ করে’ দেয় না। আর কাউকে কোনো দিন ভালো লাগবে—এমন সকল সম্ভাবনা বা ভাবনার পথে দরজা এঁটে দেয়? রোমান্টিক যুগের সাহিত্যেও বিখ্যাত চরিত্র মাদাম বোভেয়া বা আন্না কারেনিনার মতো চরিত্র কেন তাহলে অন্যের কথা ভাবলেন? এসব চরিত্র বহুগামিতার পথ নিয়েছে রোমান্টিসিজমের আঁটসাঁট বাঁধনকে ফাঁকি দিয়ে।

কারণ, রোমান্টিকতা একটা স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়, যেখানে দুজন মানুষ আর তাদের ‘প্রাণের আকুতি’-ই শুধু ধ্রুব। পৃথিবীর আর সব তাদের ‘মধুর মিলন ঘটাতে’ বসে আছে ‘মধুর বসন্ত নিয়ে’। রোমান্টিক জুটি পরস্পরকে প্রচুর সময় দেবে; অনন্তকাল কেটে যাবে চোখে চোখ রেখে। প্রকৃতিও তার দুহাত ভরা দান নিয়ে হাজির হবে। ‘ঝর ঝর ঝরনা’ ঝরবে, ‘শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি’ বয়ে যাবে, পাখি গান গাইবে, কণে-দেখা-আলোয় পরস্পরকে অপরূপ মনে হবে। বিহ্বল স্বর্গীয় অনুভূতি হবে। ভালোবাসায় ভুবন ভরে যাবে। ঢাকা শহরের জ্যাম থাকবে না, অফিসে বসের অহেতুক চোখ রাঙানি থাকবে না, অফিস ফেরতা থালাবাসন মাজা বা ঘর পরিষ্কার থাকবে না।

কিন্তু ব্যস্ত জীবনে কাপড় কাঁচা থাকে, মাছ কাটা থাকে, আরও অনেক অনেক কাজ থাকে। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা থাকে, অসুস্থতা থাকে, আর্থিক অনিশ্চয়তা থাকে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলি থাকে চারপাশে। নটা-পাঁচটার চাকরির পর অথবা সারা দিন অন্যান্য জীবিকা-অন্বেষণী প্রয়াসের পর এসবের চিন্তা যখন মাথার মধ্যে কাজ করে, তখন ঝরনা, নদী, পাখি, কণে-দেখা-আলো আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। অথবা অন্তত সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হারায়। খুনসুটি, ঝগড়া-ঝাঁটি আস্তে আস্তে শুরু হয়। কারণ ধরণি কোন স্বর্গ নয়; এখানকার অধিবাসীরাও দেবদূত নয়। ভালো-মন্দ মিলিয়ে সাধারণ মানুষ। জীবনের অন্য সব অনুষঙ্গও চলতে থাকে দুই মানুষের সম্পর্কের সাথে সাথে।

রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের প্রত্যাশার সাথে অমিল হলেই প্রথম চিন্তা মাথায় আসে, সে যে প্রেমে ততটা গদগদ নয়, প্রেম কি যথেষ্ট অটুট নেই? আমরা কি পরস্পরকে যথেষ্ট ভালোবাসছি না?

পাঁচ.

পাঁচ.

রোমান্টিসিজমে ধারণা করা হয়, ভালোবাসার মানুষটির মনের কথা, তার ভালো লাগা, রাগ, দুঃখ অভিমান অন্য মানুষটি সম্পূর্ণ বুঝবে। বলার বা প্রকাশ করার দরকার হবে না। ধরুন ভীষণ কষ্ট পেলেন আপনি। কিছু বললেন না। বাথরুমে গিয়ে কাঁদলেন দরজা বন্ধ করে। ভাবলেন আপনার আবেগ বাথরুমের দরজা পেরিয়ে তার কাছে পৌঁছাবে এবং সে বুঝবে, ভালো যেহেতু বাসে।

ভালোবাসলেই মন পড়তে পারা, কোনো প্রকাশ ছাড়া কি আসলেই সম্ভব? মানুষ কি নিজের মনকে নিজে জানে? নিজের আবেগকেও নিজে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে অন্যে কীভাবে বুঝবে? ততটা প্রত্যাশা থাকলে হতাশ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভাষা দিয়ে, সেটা মুখের ভাষাই হোক আর শারীরিক ভাষাই হোক, ভাবটা প্রকাশ করতে হবে। কেবল তারপরই অন্যজন বুঝবে। ‘না-বলা বাণী’ বুঝতে গিয়ে অতি সংবেদনশীল মানুষেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অথবা কিছু একটা যে বুঝতে হবে, এটাই বা বুঝবে কী করে অন্যজন?

ছয়.

রোমান্টিসিজমের আরেকটি দিক হচ্ছে সঙ্গী বা সঙ্গিনী আপনার মধ্যে কোনো দোষ দেখবে না। পুরোটা, যা কিছু নিয়ে আপনি, তার সবই তার ভালো লাগতে হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের টুকরোগুলোর সবগুলোকে ভালোবাসতে হবে, আবার সমগ্র আপনাকেও ভালোবাসতে হবে। আপনিও তাকে সেরকমই ভালোবাসবেন। আলাদা আলাদা করে তার সবগুলো দিককে এবং সমগ্রতাকে। সেটা না হলে ধরে নিতে হবে ভালোবাসা জমেনি। সুতরাং তার খারাপ দিকগুলোকেও ভালো লাগতে হবে। এবং সেগুলোর প্রতিও ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। এ এক কঠিন সমীকরণ। মনে মনে জানেন, সঙ্গীর কিছু একটা খারাপ, তবু ভালো বলতে হবে। খারাপ বৈশিষ্ট্যটাকে ভালো না বাসতে পারলে মনে মনে কষ্টও হবে। কারণ, আপনি রোমান্টিসিজমে ‘আক্রান্ত’।

এই অর্থে রোমান্টিসিজম মিথ্যা করে অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখায়; যদিও রোমান্টিসিজমের মূল জিনিসগুলোর একটা সততা। ধরুন, আপনার প্রেমিক সর্বক্ষণ সিগারেট খান এবং তার মুখে গন্ধ থাকে। চুমু খাওয়ার সময় এই গন্ধ ভালো লাগার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনি ভাবছেন এটাও ভালো লাগা উচিত। কারণ, আপনি আপনার প্রেমিককে ভালোবাসেন। আপনার প্রেমিকও প্রত্যাশা করছে, তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে মুখে সিগারেটের গন্ধ ভালো লাগাটা আপনার জন্য স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে ভালোবাসা আর হলো কই! রোমান্টিকতা সঙ্গীর কাছ থেকে সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং সঙ্গীর নেতিবাচক দিকগুলোকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সঙ্গীর কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না।

রোমান্টিসিজমের ধারণার হাজার বছর আগে প্লেটো বলেছিলেন, ভালোবাসা একজনকে অন্যের ভালো দিকগুলোর প্রতি অনুরক্ত করে। এবং সেগুলোকে আরও ভালো করতে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে একজন আরেকজনকে তার ভালো দিকগুলোকে আরও শাণিত করে সেই মানুষটারই আরও ভালো এক সংস্করণ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। ধারণা করা যায়, সেই প্রক্রিয়ায় তার খারাপ দিকগুলো যে খারাপ, সেটা অনুধাবন করা ও সংশোধনের চেষ্টাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সাত.

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নই। কিন্তু রোমান্টিসিজম দাবি করে, আমরা ফুলের মতো নিষ্পাপ অথবা শিশুর মতো সরল হই। যেন প্রেমাষ্পদের কোনো খারাপ দিক নেই।

কিন্তু মনের গহিনে আমরা কি একেবারে সৎ, একেবারে সুশীল? আমাদের সবার মধ্যে নানা খারাপ চিন্তা, খারাপ ইচ্ছে আসে, এসেছে। ধরেন কাউকে মেরে ফেলব, লাথি মারা দরকার—এ রকম চিন্তা অথবা কোনো যৌন চিন্তাও মনে আসে না তা তো নয়! সেগুলো আমরা প্রকাশ করি না। শুধু নিজেই জানি। আবেগের এবং ভালো-মন্দ—দুটোরই নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ সভ্যতার লক্ষণ। নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম হয় আরেকটি নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের। সব মনোভাব, মনোবাঞ্ছা ও আবেগ কাঁচা অবস্থায় যদি কোথাও লিস্ট করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আপনি-আমি খুবই ভয়ংকর এক-একটা জন্তু; সুশীল নই মোটেও। কিন্তু রোমান্টিসিজম আশা করে আপনার সঙ্গী আপনাকে সব খুলে বলবেন; একান্ত আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছাও। আপনিও আপনারটা বলবেন তাকে।

কিন্তু বাস্তবে ‘পরিপূর্ণ ব্যক্তিটি’ প্রকাশিত হওয়ার পর আপনি নিজেও নিজের সাথে ঘর করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার মনের সকল ভাবনার খোঁজ পুরোটা পেলে আপনার সঙ্গী দৌড়ে পালাবে আপনার কাছ থেকে। একইভাবে আপনার সঙ্গীর মনের সকল ভাবনার পুরোটা খোঁজ পেলে আপনিও পালাবেন আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে। কিন্তু রোমান্টিসিজমে সঙ্গীর কাছে নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত, যেটা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

আট.

আট.

রোমান্টিসিজমের দৃষ্টিতে খুব সমস্যা হয়ে যায় যখন সম্পর্কটি অভিসার পর্যন্ত গড়ায়। কারণ, রোমান্টিসিজমে শারীরিক সম্পর্ককে মানসিক সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে দুই-দুয়ারি যে ঘরের সৃষ্টি হয়, ‘সেইখানে বাস করে অশ্রু কারিগর’। সে জন্য একজনের মনে রোমান্টিক প্রত্যাশা উসকে দিয়ে তাকে মাঝপথে রেখে আপনি পথ বদল করবেন কি-না, সেটা ভাবা উচিত রোমান্টিক প্রত্যাশাগুলো তৈরির আগেই। তা না হলে আশাভঙ্গ হয়; বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন আসে।

সুতরাং আবেগকে কতটা প্রশ্রয় দিয়ে আপনি কত দূর যাবেন, এই বিবেচনা জরুরি। ঘর আর বাহির নিয়ে অন্তরে দ্বন্দ্ব হলে এ দুটোর মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে প্রবঞ্চনার প্রশ্নটি আসে না। এই লেখার একদম শুরুর পরিস্থিতি মাথায় নিলে বলা যায়, ওই দুজনের দুটো সংসারে আরও দুজন মানুষ আছেন, তারা হয়তো ভেবে বসে আছেন, আর যাই হোক সঙ্গীটি চূড়ান্ত বিশ্বাসভঙ্গের কাজটি করবে না। সুতরাং কাউকে ভালো লেগে গেলেই সেই বিশ্বাস ভাঙবেন কি-না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

এ বিষয়ে হলিউডের অভিনেত্রী শার্লিজ থেরনের অবস্থানটি মনে করা যেতে পারে। থেরন তাঁর ছোটবেলায় বাবা-মায়ের অসুখী দাম্পত্য দেখেছেন। তিনি নিজের জীবনে এমন ঘটার আশঙ্কায় কখনোই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিয়ে না করলেও তাঁর জীবনে আসা ভালোবাসার সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সব সময় দাম্পত্যের মতনই যত্নবান থাকেন।

বন্ধনের বিশ্বাস রাখতে পারব না—এমন আশঙ্কা থাকলে শার্লিজ থেরনের মতো চিরদিনের প্রতিশ্রুতিবিহীন, বন্ধনহীন সম্পর্কের কথা ভাবাটা হয়তো একটা পথ হতে পারে।

[লেখাটি তৈরিতে অ্যালেইন ডি বটন-এর ‘অন লাভ’ উপন্যাসকে মূল পাঠ হিসেবে ধরা হয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর কিছু বক্তৃতা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতার সহায়তাও নেওয়া হয়েছে। ]

এই সম্পর্কিত পড়ুন:

তাপস বড়ুয়া

স্বামী-সন্তান নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। সুখী সম্পর্ক; শান্তিময় নিরাপদ জীবন। সম্পর্কগুলো স্টেডি, ডিগনিটিতে ঘাটতি নেই, টাকাপয়সার টানাপোড়েন নেই। সুখী দম্পতি বলে অন্যরা হিংসাও করে।

এরই মধ্যে হঠাৎ ফেসবুকে, ‘বন্ধু কী খবর বল?’ খবরাখবর বলা হলো। কিন্তু কথা ফুরোল না। ‘কথার ওপর কেবল কথা আকাশ ছুঁতে চায়’। দিনের পর দিন। নিয়মিত। অবসরে তার মেসেজের জন্য ছটফট; এক ধরনের মানসিক নির্ভরতা তার প্রতি। চ্যাট, কলের জন্য অপেক্ষার প্রহরকে আরও দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। আপনি প্রেমে পড়ে গেছেন!

বন্ধুটিও আপনারই মতো। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। সেটা আপনাকে বলেনও তিনি; যেমন বলেন আপনিও। আপনার স্বামী বা স্ত্রী অসাধারণ ভালো মানুষ, আপনার সাথে তার কেমিস্ট্রিও দারুণ—এসব কথা বলেন আপনি তাকে। সেও বলে। কোথাও কোনো কোণে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, তবু আছে। বুকের মধ্যে চিন চিন তৃতীয় মানুষটির জন্য আপনার; আর আপনার জন্য তার।

কারও কারও ক্ষেত্রে সম্পর্কটা ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা ভার্চুয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে চলে আসে বাস্তব জীবনে।

রোমান্টিক একগামী দৃষ্টিতে ওপরের সম্পর্কটা মারাত্মক। এতে জড়িত ব্যক্তিরাও সেটাকে মারাত্মক বলে মনে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো অপরাধবোধে ভোগেন। যিনি অপরাধবোধে ভোগেন না, তিনিও জানেন সমাজের চোখে এই সম্পর্ক নিষিদ্ধ। আরও বেশি ভয় স্বামী বা স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ার, যা আপনাকে ‘ডিফেন্সিভ’ করতে করতে ‘অফেন্সিভ’ করে ফেলে। সর্বক্ষণ ভয়—‘ও এ রকম আচরণ করছে কেন? ও কি কিছু আঁচ করছে?’ সুতরাং তার এমন একটা কিছু খুঁজে তাকে চাপে রাখতে হবে, যাতে সে এটা নিয়ে কথা বলতে না পারে। ফলত পারিবারিক কোন্দল। মূল ঘটনা বা ঘটনা নিয়ে যে উদ্বেগ, সেটার সাথে অন্যান্য বিষয় যুক্ত হয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে ক্রমশ আরও বিষিয়ে তোলে।

অবশ্যই এ রকম পরিস্থিতি আছে, যেখানে নারীটি তার স্বামীর সাথে বা পুরুষটি তার স্ত্রীর সাথে সুখী নয়। অথবা দুজনেই নিজ নিজ জীবনে অসুখী। সে ক্ষেত্রে তো ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে’।

দুই.

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে তৃতীয় কাউকে ভালো লাগা বা সম্পর্কে জড়ানোকে খারাপ বা নিষিদ্ধ ভাবা, এই বিষয়টির সাথে রোমান্টিসিজমের বিরোধ কোথায়?

রোমান্টিসিজম নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটাও ভীষণরকম রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিসিজম, বিশেষত রোমান্টিক প্রত্যাশা, যে রোমান্সের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে, এটা আমরা সাধারণত ভাবি না। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক প্রত্যাশা কখনো কখনো সম্পর্কের জন্যই হতে পারে ক্ষতিকর। কারণ অস্বাভাবিক প্রত্যাশা ডেকে আনতে পারে অস্বাভাবিক হতাশা।

এই আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখা দরকার চিন্তার ধারা হিসেবে রোমান্টিসিজম আসলে কী, রোমান্টিসিজম আমাদের কেমন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, মনের গভীরে কোন কোন বিশ্বাস গেঁথে দেয় এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অনিবার্য ফলাফল হয় কোন প্রত্যাশাগুলো?

রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পর তৈরি হওয়া কাঠামোবাদ ও উত্তর-কাঠামোবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিসিজম। কাঠামো এবং ঠাসবুনটের যুক্তির প্রাচীর ডিঙিয়ে মানবিক আবেগকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল এর মূলে। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়কেই এই ধারা প্রভাবিত করে। ব্যক্তিজীবনও এর বাইরে নয়। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্কও এর আওতায় চলে আসে। এই ধারার এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা; সঙ্গে আছে অতীতচারিতাও। ফলে কোনো অতীত গৌরবের জন্য লড়ে যাওয়া, কোনো বিশেষ আদর্শের জন্য প্রাণপণ বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য জীবন বাজি রাখা, কিংবা ক্যানভাসে বা কবিতায় অসম্ভব সব চিত্রকল্পের রচনা—এই সবই রোমান্টিসিজমের লক্ষণ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমায় ঢুকে এই রোমান্টিসিজম হয়ে ওঠে সাত জনম বা শত জনমের প্রেম। টেলিপ্যাথি থেকে শুরু করে হাজারটা উপাদান দিয়ে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিগত প্রণয় কাঠামো।

তিন.

তিন.

বিবাহিত দুজন মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে এক হয়ে মিশে যাবে—এ ধরনের ভাবনা এবং মূল্যবোধের সূচনা রোমান্টিক ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবিত আমাদের মননে। রোমান্টিসিজমই প্রথম এমন ভাবনা এনেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলায়। মূলত তখন থেকেই ‘ম্যারেজ অব রিজন’ এর বদলে ‘ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্ট’-এর ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক বন্ধনটি মনের বন্ধন দিয়েই নির্ধারিত হবে এটাই ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্টের বড় কথা। আর শারীরিক সম্পর্ককে এখানে মানসিক সম্পর্ক বা ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়।

রোমান্টিসিজমে মনে করা হয়, আমার জন্য ‘অবধারিত একজন’ আছে। সে একান্ত আমার জন্য; তার জন্যই একান্ত আমি। তার সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। সুতরাং চোখ-মন, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে খুঁজতে থাকে ‘কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র’। তার সাথে দেখা হলে ইন্সটিংক্টই বলে দেবে, ‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’। ‘চারি চক্ষুতে মিলন হবে’ এবং সাথে সাথে পৃথিবীর অন্য সবকিছু ফিকে হয়ে যাবে। অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে দিনযাপন করতে থাকবেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ায় প্রায় সাথে সাথেই ইউরোপের এই ঢেউ এসে পড়ে ভারতবর্ষ; তথা বাংলাতেও। রোমান্টিসিজমের ধারণা এর পর থেকে আমাদের চিন্তা, মনন ও জীবনাচরণে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে; এখনো রাখছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিসিজম এতটা প্রভাবশালী যে, শুধু ট্রেনে চকিত চাহনিতে প্রেম হয়ে গেল এবং একে অন্যের সেই ‘অবধারিত জন’-কে খুঁজে পেলেন এ রকম ঘটনার সাহিত্য দিয়ে একটা গোটা লাইব্রেরি গড়া সম্ভব। পাশ্চাত্যে প্রচুর রোমান্টিক উপন্যাসে পাওয়া যায় ট্রেনে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা, সাথে সাথে হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুর বেজে ওঠা এবং বাকি জীবন মধুর সংগীত বেজে চলা। বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রেও এই ধারা সবচেয়ে শক্তিশালী, যেখানে ‘অবধারিত’ প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে মিলিত হতে পারাই মূল লক্ষ্য এবং সেটার পরে গল্প শেষ।

অর্থাৎ একে অন্যের জন্য ‘ফর গ্রান্টেড’। জীবনেও অন্য কারও দিকে তাকানো যাবে না। অন্য কাউকে ভালো লাগার তো প্রশ্নই আসছে না। অন্য কারও সাথে প্রেম-টেম দূর অস্ত। এ ধরনের ভালোবাসা ভালোই। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশাটা তৈরি হয়, সেটাও মারাত্মক। অর্থাৎ, প্রেমিক বা প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রী ভাবছেন অন্যজনের আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালো লাগতে পারবে না। ‘সব পথ এসে মিলে গেলো শেষে’ আমার পথে। দুজনের দুটি আলাদা পথ এখানেই শেষ। জীবনের যদিও বহু পথ বাকি, পুরোটা চলতে হবে পায়ে পা মিলিয়ে একই পথে। একটুও এদিকে-ওদিকে পা পড়তে পারবে না; ‘হৃদয়ে যে পথ কেটেছি’ সেটাই শেষ কথা। এই প্রত্যাশা, অন্য আরেকটা সমগ্র সত্তার ওপরে এই অধিকারবোধ সেই মানুষটার ওপর জগদ্দল এক পাথরের চাঁই হয়ে বসতে পারে। চলতি পথে কারও মধ্যে ভালো কিছু দেখলে সে বিমোহিত আর হতে পারবে না! কারণ সে সম্মোহিত একজনেরই প্রতি।

এটা সব সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনী চাপিয়ে দেবে, তা নয়। বরং রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণও। রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত প্রেমিক বা প্রেমিকা ভালোবাসা বা প্রেমের অংশ হিসেবে নিজের ভালো লাগার ক্ষমতা, বিমোহিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রেমাস্পদর কাছে সমর্পণ করে; অন্যজনের কাছ থেকেও সেটাই প্রত্যাশা করে। সুতরাং এই লেখার গোড়ার উদাহরণের মতো কোনো কিছু সেখানে ঘটতেই পারবে না। ঘটে গেলে মনে করতে হবে, সে তার সঙ্গীকে যথেষ্ট ভালোবাসে না। অথবা ভালোবাসার সম্পর্ক শেষ না হলেও ফিকে হয়ে গেছে।

চার.

রোমান্টিসিজম চাইলেও বাস্তবে কি হৃদয়ের বীণা একবারই বাজে? ছোটবেলা থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্যবার কি মানুষ প্রেমে পড়ে না? কখনো ফাল্গুনের মৃদু হাওয়ার মতো ছুঁয়ে যায়; কখনো-বা ঝড়ের বাতাস ‘আগল ধরে’ নাড়া দিয়ে যায়। অতএব একজনের সাথে মিলন ‘অনুভূতির সকল দুয়ার বন্ধ করে’ দেয় না। আর কাউকে কোনো দিন ভালো লাগবে—এমন সকল সম্ভাবনা বা ভাবনার পথে দরজা এঁটে দেয়? রোমান্টিক যুগের সাহিত্যেও বিখ্যাত চরিত্র মাদাম বোভেয়া বা আন্না কারেনিনার মতো চরিত্র কেন তাহলে অন্যের কথা ভাবলেন? এসব চরিত্র বহুগামিতার পথ নিয়েছে রোমান্টিসিজমের আঁটসাঁট বাঁধনকে ফাঁকি দিয়ে।

কারণ, রোমান্টিকতা একটা স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়, যেখানে দুজন মানুষ আর তাদের ‘প্রাণের আকুতি’-ই শুধু ধ্রুব। পৃথিবীর আর সব তাদের ‘মধুর মিলন ঘটাতে’ বসে আছে ‘মধুর বসন্ত নিয়ে’। রোমান্টিক জুটি পরস্পরকে প্রচুর সময় দেবে; অনন্তকাল কেটে যাবে চোখে চোখ রেখে। প্রকৃতিও তার দুহাত ভরা দান নিয়ে হাজির হবে। ‘ঝর ঝর ঝরনা’ ঝরবে, ‘শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি’ বয়ে যাবে, পাখি গান গাইবে, কণে-দেখা-আলোয় পরস্পরকে অপরূপ মনে হবে। বিহ্বল স্বর্গীয় অনুভূতি হবে। ভালোবাসায় ভুবন ভরে যাবে। ঢাকা শহরের জ্যাম থাকবে না, অফিসে বসের অহেতুক চোখ রাঙানি থাকবে না, অফিস ফেরতা থালাবাসন মাজা বা ঘর পরিষ্কার থাকবে না।

কিন্তু ব্যস্ত জীবনে কাপড় কাঁচা থাকে, মাছ কাটা থাকে, আরও অনেক অনেক কাজ থাকে। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা থাকে, অসুস্থতা থাকে, আর্থিক অনিশ্চয়তা থাকে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলি থাকে চারপাশে। নটা-পাঁচটার চাকরির পর অথবা সারা দিন অন্যান্য জীবিকা-অন্বেষণী প্রয়াসের পর এসবের চিন্তা যখন মাথার মধ্যে কাজ করে, তখন ঝরনা, নদী, পাখি, কণে-দেখা-আলো আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। অথবা অন্তত সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হারায়। খুনসুটি, ঝগড়া-ঝাঁটি আস্তে আস্তে শুরু হয়। কারণ ধরণি কোন স্বর্গ নয়; এখানকার অধিবাসীরাও দেবদূত নয়। ভালো-মন্দ মিলিয়ে সাধারণ মানুষ। জীবনের অন্য সব অনুষঙ্গও চলতে থাকে দুই মানুষের সম্পর্কের সাথে সাথে।

রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের প্রত্যাশার সাথে অমিল হলেই প্রথম চিন্তা মাথায় আসে, সে যে প্রেমে ততটা গদগদ নয়, প্রেম কি যথেষ্ট অটুট নেই? আমরা কি পরস্পরকে যথেষ্ট ভালোবাসছি না?

পাঁচ.

পাঁচ.

রোমান্টিসিজমে ধারণা করা হয়, ভালোবাসার মানুষটির মনের কথা, তার ভালো লাগা, রাগ, দুঃখ অভিমান অন্য মানুষটি সম্পূর্ণ বুঝবে। বলার বা প্রকাশ করার দরকার হবে না। ধরুন ভীষণ কষ্ট পেলেন আপনি। কিছু বললেন না। বাথরুমে গিয়ে কাঁদলেন দরজা বন্ধ করে। ভাবলেন আপনার আবেগ বাথরুমের দরজা পেরিয়ে তার কাছে পৌঁছাবে এবং সে বুঝবে, ভালো যেহেতু বাসে।

ভালোবাসলেই মন পড়তে পারা, কোনো প্রকাশ ছাড়া কি আসলেই সম্ভব? মানুষ কি নিজের মনকে নিজে জানে? নিজের আবেগকেও নিজে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে অন্যে কীভাবে বুঝবে? ততটা প্রত্যাশা থাকলে হতাশ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভাষা দিয়ে, সেটা মুখের ভাষাই হোক আর শারীরিক ভাষাই হোক, ভাবটা প্রকাশ করতে হবে। কেবল তারপরই অন্যজন বুঝবে। ‘না-বলা বাণী’ বুঝতে গিয়ে অতি সংবেদনশীল মানুষেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অথবা কিছু একটা যে বুঝতে হবে, এটাই বা বুঝবে কী করে অন্যজন?

ছয়.

রোমান্টিসিজমের আরেকটি দিক হচ্ছে সঙ্গী বা সঙ্গিনী আপনার মধ্যে কোনো দোষ দেখবে না। পুরোটা, যা কিছু নিয়ে আপনি, তার সবই তার ভালো লাগতে হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের টুকরোগুলোর সবগুলোকে ভালোবাসতে হবে, আবার সমগ্র আপনাকেও ভালোবাসতে হবে। আপনিও তাকে সেরকমই ভালোবাসবেন। আলাদা আলাদা করে তার সবগুলো দিককে এবং সমগ্রতাকে। সেটা না হলে ধরে নিতে হবে ভালোবাসা জমেনি। সুতরাং তার খারাপ দিকগুলোকেও ভালো লাগতে হবে। এবং সেগুলোর প্রতিও ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। এ এক কঠিন সমীকরণ। মনে মনে জানেন, সঙ্গীর কিছু একটা খারাপ, তবু ভালো বলতে হবে। খারাপ বৈশিষ্ট্যটাকে ভালো না বাসতে পারলে মনে মনে কষ্টও হবে। কারণ, আপনি রোমান্টিসিজমে ‘আক্রান্ত’।

এই অর্থে রোমান্টিসিজম মিথ্যা করে অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখায়; যদিও রোমান্টিসিজমের মূল জিনিসগুলোর একটা সততা। ধরুন, আপনার প্রেমিক সর্বক্ষণ সিগারেট খান এবং তার মুখে গন্ধ থাকে। চুমু খাওয়ার সময় এই গন্ধ ভালো লাগার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনি ভাবছেন এটাও ভালো লাগা উচিত। কারণ, আপনি আপনার প্রেমিককে ভালোবাসেন। আপনার প্রেমিকও প্রত্যাশা করছে, তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে মুখে সিগারেটের গন্ধ ভালো লাগাটা আপনার জন্য স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে ভালোবাসা আর হলো কই! রোমান্টিকতা সঙ্গীর কাছ থেকে সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং সঙ্গীর নেতিবাচক দিকগুলোকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সঙ্গীর কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না।

রোমান্টিসিজমের ধারণার হাজার বছর আগে প্লেটো বলেছিলেন, ভালোবাসা একজনকে অন্যের ভালো দিকগুলোর প্রতি অনুরক্ত করে। এবং সেগুলোকে আরও ভালো করতে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে একজন আরেকজনকে তার ভালো দিকগুলোকে আরও শাণিত করে সেই মানুষটারই আরও ভালো এক সংস্করণ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। ধারণা করা যায়, সেই প্রক্রিয়ায় তার খারাপ দিকগুলো যে খারাপ, সেটা অনুধাবন করা ও সংশোধনের চেষ্টাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সাত.

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নই। কিন্তু রোমান্টিসিজম দাবি করে, আমরা ফুলের মতো নিষ্পাপ অথবা শিশুর মতো সরল হই। যেন প্রেমাষ্পদের কোনো খারাপ দিক নেই।

কিন্তু মনের গহিনে আমরা কি একেবারে সৎ, একেবারে সুশীল? আমাদের সবার মধ্যে নানা খারাপ চিন্তা, খারাপ ইচ্ছে আসে, এসেছে। ধরেন কাউকে মেরে ফেলব, লাথি মারা দরকার—এ রকম চিন্তা অথবা কোনো যৌন চিন্তাও মনে আসে না তা তো নয়! সেগুলো আমরা প্রকাশ করি না। শুধু নিজেই জানি। আবেগের এবং ভালো-মন্দ—দুটোরই নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ সভ্যতার লক্ষণ। নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম হয় আরেকটি নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের। সব মনোভাব, মনোবাঞ্ছা ও আবেগ কাঁচা অবস্থায় যদি কোথাও লিস্ট করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আপনি-আমি খুবই ভয়ংকর এক-একটা জন্তু; সুশীল নই মোটেও। কিন্তু রোমান্টিসিজম আশা করে আপনার সঙ্গী আপনাকে সব খুলে বলবেন; একান্ত আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছাও। আপনিও আপনারটা বলবেন তাকে।

কিন্তু বাস্তবে ‘পরিপূর্ণ ব্যক্তিটি’ প্রকাশিত হওয়ার পর আপনি নিজেও নিজের সাথে ঘর করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার মনের সকল ভাবনার খোঁজ পুরোটা পেলে আপনার সঙ্গী দৌড়ে পালাবে আপনার কাছ থেকে। একইভাবে আপনার সঙ্গীর মনের সকল ভাবনার পুরোটা খোঁজ পেলে আপনিও পালাবেন আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে। কিন্তু রোমান্টিসিজমে সঙ্গীর কাছে নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত, যেটা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

আট.

আট.

রোমান্টিসিজমের দৃষ্টিতে খুব সমস্যা হয়ে যায় যখন সম্পর্কটি অভিসার পর্যন্ত গড়ায়। কারণ, রোমান্টিসিজমে শারীরিক সম্পর্ককে মানসিক সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে দুই-দুয়ারি যে ঘরের সৃষ্টি হয়, ‘সেইখানে বাস করে অশ্রু কারিগর’। সে জন্য একজনের মনে রোমান্টিক প্রত্যাশা উসকে দিয়ে তাকে মাঝপথে রেখে আপনি পথ বদল করবেন কি-না, সেটা ভাবা উচিত রোমান্টিক প্রত্যাশাগুলো তৈরির আগেই। তা না হলে আশাভঙ্গ হয়; বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন আসে।

সুতরাং আবেগকে কতটা প্রশ্রয় দিয়ে আপনি কত দূর যাবেন, এই বিবেচনা জরুরি। ঘর আর বাহির নিয়ে অন্তরে দ্বন্দ্ব হলে এ দুটোর মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে প্রবঞ্চনার প্রশ্নটি আসে না। এই লেখার একদম শুরুর পরিস্থিতি মাথায় নিলে বলা যায়, ওই দুজনের দুটো সংসারে আরও দুজন মানুষ আছেন, তারা হয়তো ভেবে বসে আছেন, আর যাই হোক সঙ্গীটি চূড়ান্ত বিশ্বাসভঙ্গের কাজটি করবে না। সুতরাং কাউকে ভালো লেগে গেলেই সেই বিশ্বাস ভাঙবেন কি-না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

এ বিষয়ে হলিউডের অভিনেত্রী শার্লিজ থেরনের অবস্থানটি মনে করা যেতে পারে। থেরন তাঁর ছোটবেলায় বাবা-মায়ের অসুখী দাম্পত্য দেখেছেন। তিনি নিজের জীবনে এমন ঘটার আশঙ্কায় কখনোই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিয়ে না করলেও তাঁর জীবনে আসা ভালোবাসার সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সব সময় দাম্পত্যের মতনই যত্নবান থাকেন।

বন্ধনের বিশ্বাস রাখতে পারব না—এমন আশঙ্কা থাকলে শার্লিজ থেরনের মতো চিরদিনের প্রতিশ্রুতিবিহীন, বন্ধনহীন সম্পর্কের কথা ভাবাটা হয়তো একটা পথ হতে পারে।

[লেখাটি তৈরিতে অ্যালেইন ডি বটন-এর ‘অন লাভ’ উপন্যাসকে মূল পাঠ হিসেবে ধরা হয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর কিছু বক্তৃতা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতার সহায়তাও নেওয়া হয়েছে। ]

এই সম্পর্কিত পড়ুন:

স্বামী-সন্তান নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। সুখী সম্পর্ক; শান্তিময় নিরাপদ জীবন। সম্পর্কগুলো স্টেডি, ডিগনিটিতে ঘাটতি নেই, টাকাপয়সার টানাপোড়েন নেই। সুখী দম্পতি বলে অন্যরা হিংসাও করে।

এরই মধ্যে হঠাৎ ফেসবুকে, ‘বন্ধু কী খবর বল?’ খবরাখবর বলা হলো। কিন্তু কথা ফুরোল না। ‘কথার ওপর কেবল কথা আকাশ ছুঁতে চায়’। দিনের পর দিন। নিয়মিত। অবসরে তার মেসেজের জন্য ছটফট; এক ধরনের মানসিক নির্ভরতা তার প্রতি। চ্যাট, কলের জন্য অপেক্ষার প্রহরকে আরও দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। আপনি প্রেমে পড়ে গেছেন!

বন্ধুটিও আপনারই মতো। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। সেটা আপনাকে বলেনও তিনি; যেমন বলেন আপনিও। আপনার স্বামী বা স্ত্রী অসাধারণ ভালো মানুষ, আপনার সাথে তার কেমিস্ট্রিও দারুণ—এসব কথা বলেন আপনি তাকে। সেও বলে। কোথাও কোনো কোণে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, তবু আছে। বুকের মধ্যে চিন চিন তৃতীয় মানুষটির জন্য আপনার; আর আপনার জন্য তার।

কারও কারও ক্ষেত্রে সম্পর্কটা ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা ভার্চুয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে চলে আসে বাস্তব জীবনে।

রোমান্টিক একগামী দৃষ্টিতে ওপরের সম্পর্কটা মারাত্মক। এতে জড়িত ব্যক্তিরাও সেটাকে মারাত্মক বলে মনে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো অপরাধবোধে ভোগেন। যিনি অপরাধবোধে ভোগেন না, তিনিও জানেন সমাজের চোখে এই সম্পর্ক নিষিদ্ধ। আরও বেশি ভয় স্বামী বা স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ার, যা আপনাকে ‘ডিফেন্সিভ’ করতে করতে ‘অফেন্সিভ’ করে ফেলে। সর্বক্ষণ ভয়—‘ও এ রকম আচরণ করছে কেন? ও কি কিছু আঁচ করছে?’ সুতরাং তার এমন একটা কিছু খুঁজে তাকে চাপে রাখতে হবে, যাতে সে এটা নিয়ে কথা বলতে না পারে। ফলত পারিবারিক কোন্দল। মূল ঘটনা বা ঘটনা নিয়ে যে উদ্বেগ, সেটার সাথে অন্যান্য বিষয় যুক্ত হয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে ক্রমশ আরও বিষিয়ে তোলে।

অবশ্যই এ রকম পরিস্থিতি আছে, যেখানে নারীটি তার স্বামীর সাথে বা পুরুষটি তার স্ত্রীর সাথে সুখী নয়। অথবা দুজনেই নিজ নিজ জীবনে অসুখী। সে ক্ষেত্রে তো ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে’।

দুই.

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে তৃতীয় কাউকে ভালো লাগা বা সম্পর্কে জড়ানোকে খারাপ বা নিষিদ্ধ ভাবা, এই বিষয়টির সাথে রোমান্টিসিজমের বিরোধ কোথায়?

রোমান্টিসিজম নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটাও ভীষণরকম রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিসিজম, বিশেষত রোমান্টিক প্রত্যাশা, যে রোমান্সের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে, এটা আমরা সাধারণত ভাবি না। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক প্রত্যাশা কখনো কখনো সম্পর্কের জন্যই হতে পারে ক্ষতিকর। কারণ অস্বাভাবিক প্রত্যাশা ডেকে আনতে পারে অস্বাভাবিক হতাশা।

এই আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখা দরকার চিন্তার ধারা হিসেবে রোমান্টিসিজম আসলে কী, রোমান্টিসিজম আমাদের কেমন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, মনের গভীরে কোন কোন বিশ্বাস গেঁথে দেয় এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অনিবার্য ফলাফল হয় কোন প্রত্যাশাগুলো?

রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পর তৈরি হওয়া কাঠামোবাদ ও উত্তর-কাঠামোবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিসিজম। কাঠামো এবং ঠাসবুনটের যুক্তির প্রাচীর ডিঙিয়ে মানবিক আবেগকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল এর মূলে। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়কেই এই ধারা প্রভাবিত করে। ব্যক্তিজীবনও এর বাইরে নয়। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্কও এর আওতায় চলে আসে। এই ধারার এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা; সঙ্গে আছে অতীতচারিতাও। ফলে কোনো অতীত গৌরবের জন্য লড়ে যাওয়া, কোনো বিশেষ আদর্শের জন্য প্রাণপণ বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য জীবন বাজি রাখা, কিংবা ক্যানভাসে বা কবিতায় অসম্ভব সব চিত্রকল্পের রচনা—এই সবই রোমান্টিসিজমের লক্ষণ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমায় ঢুকে এই রোমান্টিসিজম হয়ে ওঠে সাত জনম বা শত জনমের প্রেম। টেলিপ্যাথি থেকে শুরু করে হাজারটা উপাদান দিয়ে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিগত প্রণয় কাঠামো।

তিন.

তিন.

বিবাহিত দুজন মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে এক হয়ে মিশে যাবে—এ ধরনের ভাবনা এবং মূল্যবোধের সূচনা রোমান্টিক ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবিত আমাদের মননে। রোমান্টিসিজমই প্রথম এমন ভাবনা এনেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলায়। মূলত তখন থেকেই ‘ম্যারেজ অব রিজন’ এর বদলে ‘ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্ট’-এর ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক বন্ধনটি মনের বন্ধন দিয়েই নির্ধারিত হবে এটাই ম্যারেজ অব ইন্সটিংক্টের বড় কথা। আর শারীরিক সম্পর্ককে এখানে মানসিক সম্পর্ক বা ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়।

রোমান্টিসিজমে মনে করা হয়, আমার জন্য ‘অবধারিত একজন’ আছে। সে একান্ত আমার জন্য; তার জন্যই একান্ত আমি। তার সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। সুতরাং চোখ-মন, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে খুঁজতে থাকে ‘কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র’। তার সাথে দেখা হলে ইন্সটিংক্টই বলে দেবে, ‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’। ‘চারি চক্ষুতে মিলন হবে’ এবং সাথে সাথে পৃথিবীর অন্য সবকিছু ফিকে হয়ে যাবে। অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে দিনযাপন করতে থাকবেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ায় প্রায় সাথে সাথেই ইউরোপের এই ঢেউ এসে পড়ে ভারতবর্ষ; তথা বাংলাতেও। রোমান্টিসিজমের ধারণা এর পর থেকে আমাদের চিন্তা, মনন ও জীবনাচরণে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে; এখনো রাখছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিসিজম এতটা প্রভাবশালী যে, শুধু ট্রেনে চকিত চাহনিতে প্রেম হয়ে গেল এবং একে অন্যের সেই ‘অবধারিত জন’-কে খুঁজে পেলেন এ রকম ঘটনার সাহিত্য দিয়ে একটা গোটা লাইব্রেরি গড়া সম্ভব। পাশ্চাত্যে প্রচুর রোমান্টিক উপন্যাসে পাওয়া যায় ট্রেনে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা, সাথে সাথে হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুর বেজে ওঠা এবং বাকি জীবন মধুর সংগীত বেজে চলা। বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রেও এই ধারা সবচেয়ে শক্তিশালী, যেখানে ‘অবধারিত’ প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে মিলিত হতে পারাই মূল লক্ষ্য এবং সেটার পরে গল্প শেষ।

অর্থাৎ একে অন্যের জন্য ‘ফর গ্রান্টেড’। জীবনেও অন্য কারও দিকে তাকানো যাবে না। অন্য কাউকে ভালো লাগার তো প্রশ্নই আসছে না। অন্য কারও সাথে প্রেম-টেম দূর অস্ত। এ ধরনের ভালোবাসা ভালোই। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশাটা তৈরি হয়, সেটাও মারাত্মক। অর্থাৎ, প্রেমিক বা প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রী ভাবছেন অন্যজনের আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালো লাগতে পারবে না। ‘সব পথ এসে মিলে গেলো শেষে’ আমার পথে। দুজনের দুটি আলাদা পথ এখানেই শেষ। জীবনের যদিও বহু পথ বাকি, পুরোটা চলতে হবে পায়ে পা মিলিয়ে একই পথে। একটুও এদিকে-ওদিকে পা পড়তে পারবে না; ‘হৃদয়ে যে পথ কেটেছি’ সেটাই শেষ কথা। এই প্রত্যাশা, অন্য আরেকটা সমগ্র সত্তার ওপরে এই অধিকারবোধ সেই মানুষটার ওপর জগদ্দল এক পাথরের চাঁই হয়ে বসতে পারে। চলতি পথে কারও মধ্যে ভালো কিছু দেখলে সে বিমোহিত আর হতে পারবে না! কারণ সে সম্মোহিত একজনেরই প্রতি।

এটা সব সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনী চাপিয়ে দেবে, তা নয়। বরং রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণও। রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত প্রেমিক বা প্রেমিকা ভালোবাসা বা প্রেমের অংশ হিসেবে নিজের ভালো লাগার ক্ষমতা, বিমোহিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রেমাস্পদর কাছে সমর্পণ করে; অন্যজনের কাছ থেকেও সেটাই প্রত্যাশা করে। সুতরাং এই লেখার গোড়ার উদাহরণের মতো কোনো কিছু সেখানে ঘটতেই পারবে না। ঘটে গেলে মনে করতে হবে, সে তার সঙ্গীকে যথেষ্ট ভালোবাসে না। অথবা ভালোবাসার সম্পর্ক শেষ না হলেও ফিকে হয়ে গেছে।

চার.

রোমান্টিসিজম চাইলেও বাস্তবে কি হৃদয়ের বীণা একবারই বাজে? ছোটবেলা থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্যবার কি মানুষ প্রেমে পড়ে না? কখনো ফাল্গুনের মৃদু হাওয়ার মতো ছুঁয়ে যায়; কখনো-বা ঝড়ের বাতাস ‘আগল ধরে’ নাড়া দিয়ে যায়। অতএব একজনের সাথে মিলন ‘অনুভূতির সকল দুয়ার বন্ধ করে’ দেয় না। আর কাউকে কোনো দিন ভালো লাগবে—এমন সকল সম্ভাবনা বা ভাবনার পথে দরজা এঁটে দেয়? রোমান্টিক যুগের সাহিত্যেও বিখ্যাত চরিত্র মাদাম বোভেয়া বা আন্না কারেনিনার মতো চরিত্র কেন তাহলে অন্যের কথা ভাবলেন? এসব চরিত্র বহুগামিতার পথ নিয়েছে রোমান্টিসিজমের আঁটসাঁট বাঁধনকে ফাঁকি দিয়ে।

কারণ, রোমান্টিকতা একটা স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়, যেখানে দুজন মানুষ আর তাদের ‘প্রাণের আকুতি’-ই শুধু ধ্রুব। পৃথিবীর আর সব তাদের ‘মধুর মিলন ঘটাতে’ বসে আছে ‘মধুর বসন্ত নিয়ে’। রোমান্টিক জুটি পরস্পরকে প্রচুর সময় দেবে; অনন্তকাল কেটে যাবে চোখে চোখ রেখে। প্রকৃতিও তার দুহাত ভরা দান নিয়ে হাজির হবে। ‘ঝর ঝর ঝরনা’ ঝরবে, ‘শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি’ বয়ে যাবে, পাখি গান গাইবে, কণে-দেখা-আলোয় পরস্পরকে অপরূপ মনে হবে। বিহ্বল স্বর্গীয় অনুভূতি হবে। ভালোবাসায় ভুবন ভরে যাবে। ঢাকা শহরের জ্যাম থাকবে না, অফিসে বসের অহেতুক চোখ রাঙানি থাকবে না, অফিস ফেরতা থালাবাসন মাজা বা ঘর পরিষ্কার থাকবে না।

কিন্তু ব্যস্ত জীবনে কাপড় কাঁচা থাকে, মাছ কাটা থাকে, আরও অনেক অনেক কাজ থাকে। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা থাকে, অসুস্থতা থাকে, আর্থিক অনিশ্চয়তা থাকে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলি থাকে চারপাশে। নটা-পাঁচটার চাকরির পর অথবা সারা দিন অন্যান্য জীবিকা-অন্বেষণী প্রয়াসের পর এসবের চিন্তা যখন মাথার মধ্যে কাজ করে, তখন ঝরনা, নদী, পাখি, কণে-দেখা-আলো আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। অথবা অন্তত সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হারায়। খুনসুটি, ঝগড়া-ঝাঁটি আস্তে আস্তে শুরু হয়। কারণ ধরণি কোন স্বর্গ নয়; এখানকার অধিবাসীরাও দেবদূত নয়। ভালো-মন্দ মিলিয়ে সাধারণ মানুষ। জীবনের অন্য সব অনুষঙ্গও চলতে থাকে দুই মানুষের সম্পর্কের সাথে সাথে।

রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত মানুষের প্রত্যাশার সাথে অমিল হলেই প্রথম চিন্তা মাথায় আসে, সে যে প্রেমে ততটা গদগদ নয়, প্রেম কি যথেষ্ট অটুট নেই? আমরা কি পরস্পরকে যথেষ্ট ভালোবাসছি না?

পাঁচ.

পাঁচ.

রোমান্টিসিজমে ধারণা করা হয়, ভালোবাসার মানুষটির মনের কথা, তার ভালো লাগা, রাগ, দুঃখ অভিমান অন্য মানুষটি সম্পূর্ণ বুঝবে। বলার বা প্রকাশ করার দরকার হবে না। ধরুন ভীষণ কষ্ট পেলেন আপনি। কিছু বললেন না। বাথরুমে গিয়ে কাঁদলেন দরজা বন্ধ করে। ভাবলেন আপনার আবেগ বাথরুমের দরজা পেরিয়ে তার কাছে পৌঁছাবে এবং সে বুঝবে, ভালো যেহেতু বাসে।

ভালোবাসলেই মন পড়তে পারা, কোনো প্রকাশ ছাড়া কি আসলেই সম্ভব? মানুষ কি নিজের মনকে নিজে জানে? নিজের আবেগকেও নিজে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে অন্যে কীভাবে বুঝবে? ততটা প্রত্যাশা থাকলে হতাশ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভাষা দিয়ে, সেটা মুখের ভাষাই হোক আর শারীরিক ভাষাই হোক, ভাবটা প্রকাশ করতে হবে। কেবল তারপরই অন্যজন বুঝবে। ‘না-বলা বাণী’ বুঝতে গিয়ে অতি সংবেদনশীল মানুষেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অথবা কিছু একটা যে বুঝতে হবে, এটাই বা বুঝবে কী করে অন্যজন?

ছয়.

রোমান্টিসিজমের আরেকটি দিক হচ্ছে সঙ্গী বা সঙ্গিনী আপনার মধ্যে কোনো দোষ দেখবে না। পুরোটা, যা কিছু নিয়ে আপনি, তার সবই তার ভালো লাগতে হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের টুকরোগুলোর সবগুলোকে ভালোবাসতে হবে, আবার সমগ্র আপনাকেও ভালোবাসতে হবে। আপনিও তাকে সেরকমই ভালোবাসবেন। আলাদা আলাদা করে তার সবগুলো দিককে এবং সমগ্রতাকে। সেটা না হলে ধরে নিতে হবে ভালোবাসা জমেনি। সুতরাং তার খারাপ দিকগুলোকেও ভালো লাগতে হবে। এবং সেগুলোর প্রতিও ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। এ এক কঠিন সমীকরণ। মনে মনে জানেন, সঙ্গীর কিছু একটা খারাপ, তবু ভালো বলতে হবে। খারাপ বৈশিষ্ট্যটাকে ভালো না বাসতে পারলে মনে মনে কষ্টও হবে। কারণ, আপনি রোমান্টিসিজমে ‘আক্রান্ত’।

এই অর্থে রোমান্টিসিজম মিথ্যা করে অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখায়; যদিও রোমান্টিসিজমের মূল জিনিসগুলোর একটা সততা। ধরুন, আপনার প্রেমিক সর্বক্ষণ সিগারেট খান এবং তার মুখে গন্ধ থাকে। চুমু খাওয়ার সময় এই গন্ধ ভালো লাগার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনি ভাবছেন এটাও ভালো লাগা উচিত। কারণ, আপনি আপনার প্রেমিককে ভালোবাসেন। আপনার প্রেমিকও প্রত্যাশা করছে, তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে মুখে সিগারেটের গন্ধ ভালো লাগাটা আপনার জন্য স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে ভালোবাসা আর হলো কই! রোমান্টিকতা সঙ্গীর কাছ থেকে সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং সঙ্গীর নেতিবাচক দিকগুলোকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সঙ্গীর কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না।

রোমান্টিসিজমের ধারণার হাজার বছর আগে প্লেটো বলেছিলেন, ভালোবাসা একজনকে অন্যের ভালো দিকগুলোর প্রতি অনুরক্ত করে। এবং সেগুলোকে আরও ভালো করতে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে একজন আরেকজনকে তার ভালো দিকগুলোকে আরও শাণিত করে সেই মানুষটারই আরও ভালো এক সংস্করণ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। ধারণা করা যায়, সেই প্রক্রিয়ায় তার খারাপ দিকগুলো যে খারাপ, সেটা অনুধাবন করা ও সংশোধনের চেষ্টাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সাত.

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নই। কিন্তু রোমান্টিসিজম দাবি করে, আমরা ফুলের মতো নিষ্পাপ অথবা শিশুর মতো সরল হই। যেন প্রেমাষ্পদের কোনো খারাপ দিক নেই।

কিন্তু মনের গহিনে আমরা কি একেবারে সৎ, একেবারে সুশীল? আমাদের সবার মধ্যে নানা খারাপ চিন্তা, খারাপ ইচ্ছে আসে, এসেছে। ধরেন কাউকে মেরে ফেলব, লাথি মারা দরকার—এ রকম চিন্তা অথবা কোনো যৌন চিন্তাও মনে আসে না তা তো নয়! সেগুলো আমরা প্রকাশ করি না। শুধু নিজেই জানি। আবেগের এবং ভালো-মন্দ—দুটোরই নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ সভ্যতার লক্ষণ। নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম হয় আরেকটি নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যক্তিত্বের। সব মনোভাব, মনোবাঞ্ছা ও আবেগ কাঁচা অবস্থায় যদি কোথাও লিস্ট করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আপনি-আমি খুবই ভয়ংকর এক-একটা জন্তু; সুশীল নই মোটেও। কিন্তু রোমান্টিসিজম আশা করে আপনার সঙ্গী আপনাকে সব খুলে বলবেন; একান্ত আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছাও। আপনিও আপনারটা বলবেন তাকে।

কিন্তু বাস্তবে ‘পরিপূর্ণ ব্যক্তিটি’ প্রকাশিত হওয়ার পর আপনি নিজেও নিজের সাথে ঘর করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার মনের সকল ভাবনার খোঁজ পুরোটা পেলে আপনার সঙ্গী দৌড়ে পালাবে আপনার কাছ থেকে। একইভাবে আপনার সঙ্গীর মনের সকল ভাবনার পুরোটা খোঁজ পেলে আপনিও পালাবেন আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে। কিন্তু রোমান্টিসিজমে সঙ্গীর কাছে নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত, যেটা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

আট.

আট.

রোমান্টিসিজমের দৃষ্টিতে খুব সমস্যা হয়ে যায় যখন সম্পর্কটি অভিসার পর্যন্ত গড়ায়। কারণ, রোমান্টিসিজমে শারীরিক সম্পর্ককে মানসিক সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে দুই-দুয়ারি যে ঘরের সৃষ্টি হয়, ‘সেইখানে বাস করে অশ্রু কারিগর’। সে জন্য একজনের মনে রোমান্টিক প্রত্যাশা উসকে দিয়ে তাকে মাঝপথে রেখে আপনি পথ বদল করবেন কি-না, সেটা ভাবা উচিত রোমান্টিক প্রত্যাশাগুলো তৈরির আগেই। তা না হলে আশাভঙ্গ হয়; বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন আসে।

সুতরাং আবেগকে কতটা প্রশ্রয় দিয়ে আপনি কত দূর যাবেন, এই বিবেচনা জরুরি। ঘর আর বাহির নিয়ে অন্তরে দ্বন্দ্ব হলে এ দুটোর মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে প্রবঞ্চনার প্রশ্নটি আসে না। এই লেখার একদম শুরুর পরিস্থিতি মাথায় নিলে বলা যায়, ওই দুজনের দুটো সংসারে আরও দুজন মানুষ আছেন, তারা হয়তো ভেবে বসে আছেন, আর যাই হোক সঙ্গীটি চূড়ান্ত বিশ্বাসভঙ্গের কাজটি করবে না। সুতরাং কাউকে ভালো লেগে গেলেই সেই বিশ্বাস ভাঙবেন কি-না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

এ বিষয়ে হলিউডের অভিনেত্রী শার্লিজ থেরনের অবস্থানটি মনে করা যেতে পারে। থেরন তাঁর ছোটবেলায় বাবা-মায়ের অসুখী দাম্পত্য দেখেছেন। তিনি নিজের জীবনে এমন ঘটার আশঙ্কায় কখনোই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিয়ে না করলেও তাঁর জীবনে আসা ভালোবাসার সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সব সময় দাম্পত্যের মতনই যত্নবান থাকেন।

বন্ধনের বিশ্বাস রাখতে পারব না—এমন আশঙ্কা থাকলে শার্লিজ থেরনের মতো চিরদিনের প্রতিশ্রুতিবিহীন, বন্ধনহীন সম্পর্কের কথা ভাবাটা হয়তো একটা পথ হতে পারে।

[লেখাটি তৈরিতে অ্যালেইন ডি বটন-এর ‘অন লাভ’ উপন্যাসকে মূল পাঠ হিসেবে ধরা হয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর কিছু বক্তৃতা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতার সহায়তাও নেওয়া হয়েছে। ]

এই সম্পর্কিত পড়ুন:

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট

৭ ঘণ্টা আগে

আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দা

১৮ ঘণ্টা আগে

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ।

২ দিন আগে

ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনোই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের প্রতি খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। তবে এবার তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্রিয় হয়েছেন। ২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো ট্রাম্প নিজেও এবার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠেয় রোববারের আসিয়ান সম্মেলনে উপস্থিত থাকার পরিকল্পন

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত দুই মেয়াদের সীমা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি এখনো বিবেচনা করেননি তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—তিনি কি চাইলেই তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন? আইনগতভাবে ট্রাম্পের সামনে কী কী বাধা রয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কী বলে?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীতে স্পষ্ট বলা আছে, কেউ দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

১৯৫১ সালে এই সংশোধনী অনুমোদিত হয়। এর আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের জন্য দুই মেয়াদের সীমা ছিল একধরনের অলিখিত প্রথা, যা দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সময় থেকে প্রচলিত ছিল।

ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সেই প্রথা ভেঙে তৃতীয়বার নির্বাচিত হন এবং চতুর্থ মেয়াদের শুরুতেই ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপরই দুই মেয়াদের সাংবিধানিক সীমা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।

কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক ওয়েন আঙ্গার বলেন, সংবিধানে বিষয়টি স্পষ্ট—প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তিনি মনে করেন, ট্রাম্প আদালতে গেলেও সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তাহলে ট্রাম্পপন্থীরা কি সংবিধান বদলাতে পারবেন? তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে এটি প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে বিভাজন গভীর রয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট—দুটিতেই দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থন দরকার। বিকল্পভাবে, দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতিতে বিশেষ কনভেনশন ডাকতে হয়। এরপর ৫০টি রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে ৩৮টি রাজ্যের আইনসভাকে সংশোধনী অনুমোদন করতে হবে।

বর্তমানে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে অল্প ব্যবধানে (২১৯–২১৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সিনেটে ৫৩–৪৭ আসন নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তারা ২৮টি রাজ্যের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে টেনেসির রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলস চলতি বছরের জানুয়ারিতে একটি প্রস্তাব দেন—যাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বোচ্চ তিনটি অ-ক্রমিক (non-consecutive বা ধারাবাহিক নয়) মেয়াদে দায়িত্ব পালনের অনুমতি চাওয়া হয়।

যদি এই সংশোধনী কখনো পাস হয়, তাহলে ২০১৭ ও ২০২৫ সালের অ-ক্রমিক মেয়াদ শেষে ট্রাম্প ২০২৯ সালে তৃতীয়বার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফেরার সুযোগ আছে কি? ট্রাম্পের বক্তব্য, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী প্রার্থী যদি পদত্যাগ করেন, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ থাকে। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আইনগতভাবে আমি সেটা করতে পারি। তবে আমি মনে করি, মানুষ সেটা ভালোভাবে নেবে না। এটা খুবই চালাকি করা হবে।’

কিন্তু আইন অনুযায়ী, ট্রাম্প আসলে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও প্রার্থী হতে পারবেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১২তম সংশোধনীতে বলা আছে—যে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ারও যোগ্য নন।

সংবিধানবিরোধী হলেও তৃতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এয়ারফোর্স ওয়ানে মালয়েশিয়া থেকে জাপানের টোকিও যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সম্ভাবনার কথা জানান। ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত দুই মেয়াদের সীমা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি এখনো বিবেচনা করেননি তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—তিনি কি চাইলেই তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন? আইনগতভাবে ট্রাম্পের সামনে কী কী বাধা রয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কী বলে?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীতে স্পষ্ট বলা আছে, কেউ দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

১৯৫১ সালে এই সংশোধনী অনুমোদিত হয়। এর আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের জন্য দুই মেয়াদের সীমা ছিল একধরনের অলিখিত প্রথা, যা দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সময় থেকে প্রচলিত ছিল।

ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সেই প্রথা ভেঙে তৃতীয়বার নির্বাচিত হন এবং চতুর্থ মেয়াদের শুরুতেই ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপরই দুই মেয়াদের সাংবিধানিক সীমা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।

কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক ওয়েন আঙ্গার বলেন, সংবিধানে বিষয়টি স্পষ্ট—প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তিনি মনে করেন, ট্রাম্প আদালতে গেলেও সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তাহলে ট্রাম্পপন্থীরা কি সংবিধান বদলাতে পারবেন? তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে এটি প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে বিভাজন গভীর রয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট—দুটিতেই দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থন দরকার। বিকল্পভাবে, দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতিতে বিশেষ কনভেনশন ডাকতে হয়। এরপর ৫০টি রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে ৩৮টি রাজ্যের আইনসভাকে সংশোধনী অনুমোদন করতে হবে।

বর্তমানে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে অল্প ব্যবধানে (২১৯–২১৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সিনেটে ৫৩–৪৭ আসন নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তারা ২৮টি রাজ্যের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে টেনেসির রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলস চলতি বছরের জানুয়ারিতে একটি প্রস্তাব দেন—যাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বোচ্চ তিনটি অ-ক্রমিক (non-consecutive বা ধারাবাহিক নয়) মেয়াদে দায়িত্ব পালনের অনুমতি চাওয়া হয়।

যদি এই সংশোধনী কখনো পাস হয়, তাহলে ২০১৭ ও ২০২৫ সালের অ-ক্রমিক মেয়াদ শেষে ট্রাম্প ২০২৯ সালে তৃতীয়বার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফেরার সুযোগ আছে কি? ট্রাম্পের বক্তব্য, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী প্রার্থী যদি পদত্যাগ করেন, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ থাকে। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আইনগতভাবে আমি সেটা করতে পারি। তবে আমি মনে করি, মানুষ সেটা ভালোভাবে নেবে না। এটা খুবই চালাকি করা হবে।’

কিন্তু আইন অনুযায়ী, ট্রাম্প আসলে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও প্রার্থী হতে পারবেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১২তম সংশোধনীতে বলা আছে—যে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ারও যোগ্য নন।

রোমান্টিসিজম নিয়ে আমাদের যে ভাবনা, সেটাও ভীষণরকম রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিসিজম, বিশেষত রোমান্টিক প্রত্যাশা, যে রোমান্সের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে এটা আমরা সাধারণত ভাবি না। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক প্রত্যাশা কখনো কখনো সম্পর্কের...

২৬ এপ্রিল ২০২২

আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দা

১৮ ঘণ্টা আগে

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দুই পক্ষের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমেই শীতল হচ্ছে। চীন বারবার বলছে, তাইওয়ান আমাদের অংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাইওয়ানের নিরাপত্তা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের অঙ্গ।

২ দিন আগে

ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনোই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের প্রতি খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। তবে এবার তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্রিয় হয়েছেন। ২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো ট্রাম্প নিজেও এবার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠেয় রোববারের আসিয়ান সম্মেলনে উপস্থিত থাকার পরিকল্পন

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

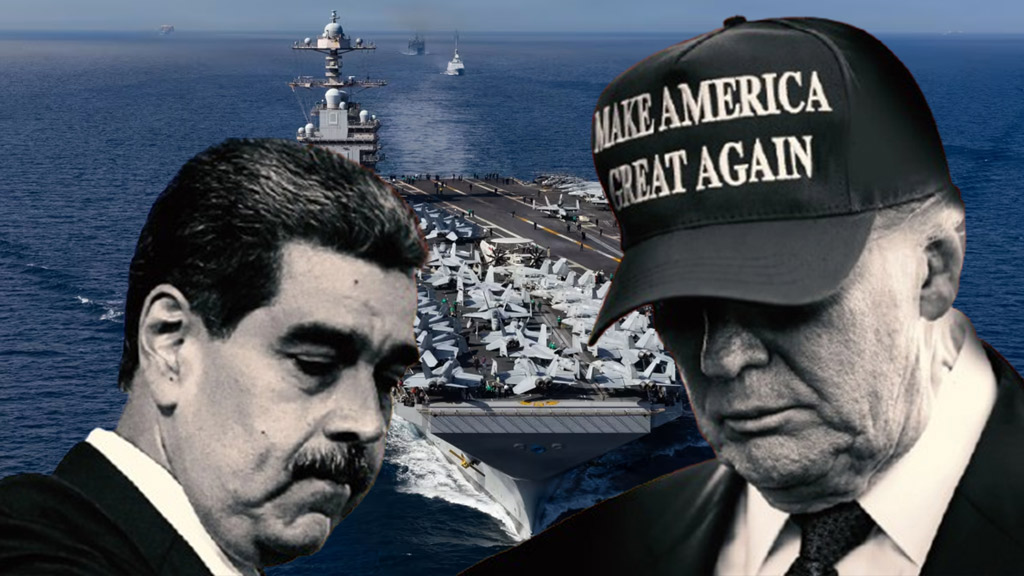

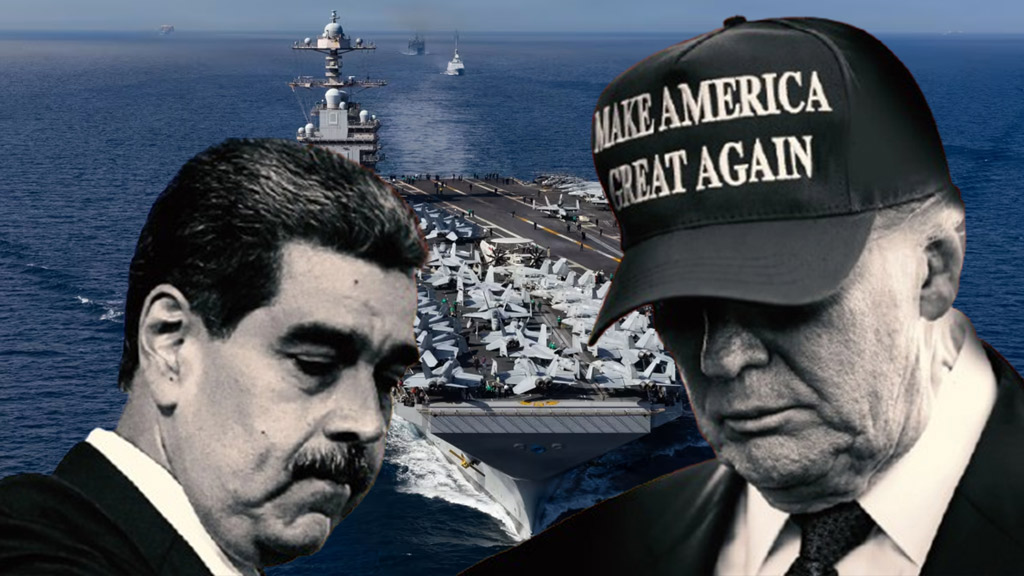

ক্যারিবীয় সাগরে কয়েকটা স্পিডবোট ধ্বংস করার জন্য নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর বিমানবাহী রণতরী, এফ/এ-১৮ যুদ্ধবিমান এবং টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্রে ভরা রণতরী–যুদ্ধজাহাজের বহর দরকার পড়ে না। তারপরও ইউরোপ থেকে এগিয়ে আসছে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশাল রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। এটি এরই মধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবস্থানরত শক্তিশালী মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে জোরালো হচ্ছে ধারণা—ড্রাগ চোরাচালান দমনের নামে ট্রাম্প প্রশাসন হয়তো নতুন সামরিক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প বর্তমানে এশিয়া সফরে রয়েছেন। যেখানে তিনি এরই মধ্যে ‘শান্তির দূত’ হিসেবে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কৃতিত্ব নিয়েছেন। চীনের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্যযুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্য দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মধ্যপ্রাচ্যের গাজায় দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েল হত্যাকাণ্ড বন্ধে এক অস্পষ্ট ‘শান্তিচুক্তির’ কৃতিত্ব তিনি নিয়েছেন।

এমনকি আজারবাইজান–আর্মেনিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈরিতার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে ‘সফল’ মধ্যস্থতার দাবি করেছেন তিনি। আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে।

নতুন শতাব্দীর ‘গানবোট কূটনীতির’ প্রথম লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন। ফোর্ডের উপস্থিতি তাঁকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, হয় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হবে, নয় সেনাবাহিনী তাঁকে উৎখাত করুক। আবার এটাও সম্ভব, যুদ্ধজাহাজের এই উপস্থিতি চোরাচালানবিরোধী অভিযানের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং শাসক পরিবর্তনের উপায়।

মার্কিন বিরোধী দলীয় নেতা ও ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলি এবিসি নিউজে বলেন, ‘কেউ তো আর বেহুদা কোনো যুদ্ধজাহাজের বহরকে অকারণে ওদিক থেকে টেনে ক্যারিবীয়তে নিয়ে আসে না। এর অর্থ হলো—হয় ভয় দেখাবে, নয়তো ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধ শুরু করবে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করছেন, ভেনেজুয়েলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ফেন্টানিলসহ নানা মাদকের মূল পথ। যদিও বাস্তবে দেশটিতে মাদক উৎপাদন প্রায় নেই বললেই চলে, আর বড় রুটগুলো লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, মাদুরো নিজেই নাকি এসব চোরাচালান নেটওয়ার্কের প্রধান। তারা এমনকি গ্যাং সদস্যদের ‘অবৈধ যোদ্ধা’ ঘোষণা করেছে, যাতে আইনগতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যার পথ খোলা যায়।

সিএনএন-কে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ভেতরে কোকেন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও পাচার পথে হামলার পরিকল্পনা করছেন, যদিও তিনি কূটনীতির দরজাও পুরোপুরি বন্ধ করেননি। সাম্প্রতিক কিছু নৌ-অভিযানে তিনি বেশ উল্লসিতও। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ‘আমরা ওদের মেরে ফেলব, ওরা মারা যাবে।’

এই অবস্থায় ট্রাম্প এশিয়া সফরে থাকলেও লাতিন আমেরিকার আকাশে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে তাঁর প্রশাসন ও মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী। রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সিবিএস নিউজকে বলেন, ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলার সম্ভাবনাও ‘খুবই বাস্তবসম্মত।’

তিনি জানান, ট্রাম্প তাঁকে বলেছেন—‘ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের’ বিষয়ে কংগ্রেসকে ব্রিফ করা হবে। গ্রাহামের ভাষায়, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বুঝে ফেলেছেন, মাদুরো একজন অভিযুক্ত মাদক চোরাচালানকারী। এখন সময় হয়েছে তাঁকে সরানোর।’

তবে ভেনেজুয়েলায় সরাসরি হামলা আইনগত ও ভূরাজনৈতিকভাবে বড় প্রশ্ন তুলবে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো সেই ১০টি ধ্বংস করার কৃতিত্ব প্রশাসন নিলেও সেগুলোতে থাকা মাদক বা অপরাধের প্রমাণ প্রকাশ করেনি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার কংগ্রেসের, প্রেসিডেন্টের নয়। অর্থাৎ, ট্রাম্প যদি একতরফাভাবে লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধ শুরু করেন, তাহলে সেটি হবে নির্বাহী ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার। গ্রাহাম অবশ্য মনে করেন, প্রেসিডেন্টের কংগ্রেসের অনুমতি দরকার নেই। তিনি বলেন, ‘নারকো-কার্টেলদের ক্ষেত্রে খেলার নিয়ম বদলে গেছে। আমরা ওদের শেষ করে দেব।’

কেন্টাকির সিনেটর র্যান্ড পল এনবিসি নিউজে বলেন, ‘যখন কাউকে হত্যা করা হয়, তখন অন্তত জানা উচিত কাকে হত্যা করা হচ্ছে। কোনো ঘোষণা ছাড়া যুদ্ধ মানে আপনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনেই তাঁকে হত্যা করছেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার পাওয়ারস অ্যাক্ট অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট অনুমতি ছাড়া ৬০ দিন পর্যন্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে প্রথম নৌ-আক্রমণ ধরা হলে সেই সময়সীমা নভেম্বরের শুরুতেই শেষ হবে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়ান গুডম্যান বলেন, ‘ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলা কেবল তখনই বৈধ হবে, যদি সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার জবাব হয়, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হয়, এবং কংগ্রেস অনুমোদন দেয়। এর কোনোটিই এখনো হয়নি।’

ট্রাম্পের নতুন যুদ্ধ রাজনৈতিকভাবে তাঁর ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরকেও বিব্রত করতে পারে। কারণ তাঁরা বিদেশি সংঘাতে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতিতেই তাঁকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ট্রাম্প তাঁর সরকারি কার্যক্রমে দায়মুক্তি, আর রিপাবলিকান কংগ্রেস তাঁর কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে প্রশ্ন করছে না।

ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ হয়তো মাদুরোর শাসন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু সামরিক অভিযান বেসামরিক প্রাণহানি ও রাজনৈতিক ঐক্যের ঝুঁকি বাড়াবে। ইতিহাস বলে—ইরাক, লিবিয়া কিংবা লাতিন আমেরিকায় সিআইএ–সমর্থিত অভ্যুত্থানগুলো খুব কমই সাফল্য এনেছে। নতুন এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠানে’ হস্তক্ষেপের অভিযোগ আরও ঘনীভূত করবে। ট্রাম্প এখন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকেও চাপে রেখেছেন এবং আর্জেন্টিনার নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন। ব্রাজিলের প্রতিও রয়েছে তাঁর নজর।

এমন হস্তক্ষেপ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অন্য দেশে সরকার বদল ঘটাবে—ঠিক সেই সময়, যখন চীন ও রাশিয়া নিজ নিজ প্রভাববলয় গড়ছে। এতে তাইওয়ান প্রশ্নে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হতে পারে। ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি সরাসরি জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়—জোট, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা মুক্ত বাণিজ্যের তোয়াক্কা না করেই। মাদক প্রবাহ ঠেকানো ভালো উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল আসে প্রধানত মেক্সিকো ও চীন থেকে, ভেনেজুয়েলা থেকে নয়।

তবু মাদুরোকে সরাতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে ভেনেজুয়েলার অভিবাসন কমতে পারে, যা ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লক্ষ্যেও সহায়ক। তাই একে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’-এর পরিপন্থী বলা ভুল হবে—বরং এটি তারই সম্প্রসারণ। তবু ঝুঁকি কম নয়। ট্রাম্প হয়তো ইরাকের মতো দীর্ঘ যুদ্ধ এড়াতে চান, কিন্তু তাঁর এই নীতি দেখায়—তিনি ক্ষমতার সীমা মানতে আগ্রহী নন।

ট্রাম্প প্রায়ই প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যিনি শুল্কনীতি ছাড়াও স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের মাধ্যমে পুয়ের্তো রিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন দখল করেছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনকে অনেকেই জেমস মনরোর সময়কার মতবাদ—‘মনরো ডকট্রিন’-এর আধুনিক সংস্করণ হিসেবে দেখছেন।

এই নতুন ‘মেগা-মনরো ডকট্রিনে’ ইউরোপের জায়গায় এসেছে চীন ও কিছুটা রাশিয়া। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় চীনের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রভাব রুখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি বছর শুরুর দিকে পানামা সফর করে দেশটিকে সতর্ক করেছিলেন, যেন চীনকে পানামা খালে প্রভাব বিস্তার করতে না দেওয়া হয়।

কিউবান অভিবাসীর সন্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও দীর্ঘদিন ধরেই লাতিন আমেরিকার বামপন্থী শাসকদের কট্টর সমালোচক। এখন তাঁর অবস্থান মিলেছে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ আরেক শক্তিশালী নীতিনির্ধারক স্টিফেন মিলারের সঙ্গে। তিনিও অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত।

যদি যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় সফল হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—এটি কি পুরো অঞ্চলের বামপন্থী সরকারগুলোকেও টলিয়ে দেবে? অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এটা ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বৃহত্তর আদর্শিক পুনর্গঠন। তবে চীনা প্রভাব ঠেকানোর অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আসলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে বলেই সমালোচনা উঠছে।

ট্রাম্প সম্প্রতি ব্রাজিলে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। কারণ, দেশটি তাঁর বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানচেষ্টার মামলা করেছে। তিনি আর্জেন্টিনাকে ২০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে শর্ত রেখেছেন—ভোটাররা যেন তাঁর বন্ধু ও ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’—ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের দলকে বেছে নেয়। রয়টার্স জানায়, নির্বাচনে মিলেইয়ের দল ব্যাপক ব্যবধানে জিতেছে।

একই সঙ্গে ট্রাম্প এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলেকে ‘নায়ক’ হিসেবে তুলে ধরছেন, এমনকি অভিবাসীদের পাঠিয়েছেন তাঁর কুখ্যাত জেলে। কলম্বিয়ার লিবারেল নেতা পেত্রোর প্রতিও তাঁর বৈরিতা প্রকাশ্য। সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা মানে তেলসমৃদ্ধ এক দেশ আবার মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত হওয়া—যা ট্রাম্পের বহু উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

ওয়াশিংটনের সঙ্গে বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তা-ই ইঙ্গিত দেয়। গত বছরের বিতর্কিত নির্বাচনে তিনি মাদুরোর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দাবি। সম্প্রতি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া এই নেত্রী স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা যায়। ফক্স নিউজে তিনি বলেন, ‘আমরাই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম, মাদুরোই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই যুদ্ধ থামাচ্ছেন।’

তবে ট্রাম্প যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এসব করছেন, তা বলা কঠিন। কারণ, তিনিই নিজ দেশে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লাতিন আমেরিকা নীতি এখন নতুন করে গণতন্ত্রের সীমারেখা মুছে দিচ্ছে।

সিএনএন অবলম্বনে লিখেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

ক্যারিবীয় সাগরে কয়েকটা স্পিডবোট ধ্বংস করার জন্য নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর বিমানবাহী রণতরী, এফ/এ-১৮ যুদ্ধবিমান এবং টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্রে ভরা রণতরী–যুদ্ধজাহাজের বহর দরকার পড়ে না। তারপরও ইউরোপ থেকে এগিয়ে আসছে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশাল রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। এটি এরই মধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবস্থানরত শক্তিশালী মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে জোরালো হচ্ছে ধারণা—ড্রাগ চোরাচালান দমনের নামে ট্রাম্প প্রশাসন হয়তো নতুন সামরিক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প বর্তমানে এশিয়া সফরে রয়েছেন। যেখানে তিনি এরই মধ্যে ‘শান্তির দূত’ হিসেবে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কৃতিত্ব নিয়েছেন। চীনের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্যযুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্য দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মধ্যপ্রাচ্যের গাজায় দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েল হত্যাকাণ্ড বন্ধে এক অস্পষ্ট ‘শান্তিচুক্তির’ কৃতিত্ব তিনি নিয়েছেন।

এমনকি আজারবাইজান–আর্মেনিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈরিতার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে ‘সফল’ মধ্যস্থতার দাবি করেছেন তিনি। আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মাঝেও শান্তিচুক্তির ক্রেডিট তিনি নিয়েছেন। এ ছাড়া, ভারত–পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার কৃতিত্বও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন এশিয়ায় শান্তির বার্তা ছড়ানোর মিশন নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর প্রশাসন লাতিনের জলে–স্থলে এবং অন্তরিক্ষে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে।

নতুন শতাব্দীর ‘গানবোট কূটনীতির’ প্রথম লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন। ফোর্ডের উপস্থিতি তাঁকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, হয় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হবে, নয় সেনাবাহিনী তাঁকে উৎখাত করুক। আবার এটাও সম্ভব, যুদ্ধজাহাজের এই উপস্থিতি চোরাচালানবিরোধী অভিযানের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং শাসক পরিবর্তনের উপায়।

মার্কিন বিরোধী দলীয় নেতা ও ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলি এবিসি নিউজে বলেন, ‘কেউ তো আর বেহুদা কোনো যুদ্ধজাহাজের বহরকে অকারণে ওদিক থেকে টেনে ক্যারিবীয়তে নিয়ে আসে না। এর অর্থ হলো—হয় ভয় দেখাবে, নয়তো ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধ শুরু করবে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করছেন, ভেনেজুয়েলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ফেন্টানিলসহ নানা মাদকের মূল পথ। যদিও বাস্তবে দেশটিতে মাদক উৎপাদন প্রায় নেই বললেই চলে, আর বড় রুটগুলো লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, মাদুরো নিজেই নাকি এসব চোরাচালান নেটওয়ার্কের প্রধান। তারা এমনকি গ্যাং সদস্যদের ‘অবৈধ যোদ্ধা’ ঘোষণা করেছে, যাতে আইনগতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যার পথ খোলা যায়।

সিএনএন-কে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ভেতরে কোকেন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও পাচার পথে হামলার পরিকল্পনা করছেন, যদিও তিনি কূটনীতির দরজাও পুরোপুরি বন্ধ করেননি। সাম্প্রতিক কিছু নৌ-অভিযানে তিনি বেশ উল্লসিতও। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ‘আমরা ওদের মেরে ফেলব, ওরা মারা যাবে।’

এই অবস্থায় ট্রাম্প এশিয়া সফরে থাকলেও লাতিন আমেরিকার আকাশে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে তাঁর প্রশাসন ও মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী। রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সিবিএস নিউজকে বলেন, ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলার সম্ভাবনাও ‘খুবই বাস্তবসম্মত।’

তিনি জানান, ট্রাম্প তাঁকে বলেছেন—‘ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের’ বিষয়ে কংগ্রেসকে ব্রিফ করা হবে। গ্রাহামের ভাষায়, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বুঝে ফেলেছেন, মাদুরো একজন অভিযুক্ত মাদক চোরাচালানকারী। এখন সময় হয়েছে তাঁকে সরানোর।’

তবে ভেনেজুয়েলায় সরাসরি হামলা আইনগত ও ভূরাজনৈতিকভাবে বড় প্রশ্ন তুলবে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো সেই ১০টি ধ্বংস করার কৃতিত্ব প্রশাসন নিলেও সেগুলোতে থাকা মাদক বা অপরাধের প্রমাণ প্রকাশ করেনি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার কংগ্রেসের, প্রেসিডেন্টের নয়। অর্থাৎ, ট্রাম্প যদি একতরফাভাবে লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধ শুরু করেন, তাহলে সেটি হবে নির্বাহী ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার। গ্রাহাম অবশ্য মনে করেন, প্রেসিডেন্টের কংগ্রেসের অনুমতি দরকার নেই। তিনি বলেন, ‘নারকো-কার্টেলদের ক্ষেত্রে খেলার নিয়ম বদলে গেছে। আমরা ওদের শেষ করে দেব।’

কেন্টাকির সিনেটর র্যান্ড পল এনবিসি নিউজে বলেন, ‘যখন কাউকে হত্যা করা হয়, তখন অন্তত জানা উচিত কাকে হত্যা করা হচ্ছে। কোনো ঘোষণা ছাড়া যুদ্ধ মানে আপনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনেই তাঁকে হত্যা করছেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার পাওয়ারস অ্যাক্ট অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট অনুমতি ছাড়া ৬০ দিন পর্যন্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে প্রথম নৌ-আক্রমণ ধরা হলে সেই সময়সীমা নভেম্বরের শুরুতেই শেষ হবে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়ান গুডম্যান বলেন, ‘ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলা কেবল তখনই বৈধ হবে, যদি সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার জবাব হয়, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হয়, এবং কংগ্রেস অনুমোদন দেয়। এর কোনোটিই এখনো হয়নি।’

ট্রাম্পের নতুন যুদ্ধ রাজনৈতিকভাবে তাঁর ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরকেও বিব্রত করতে পারে। কারণ তাঁরা বিদেশি সংঘাতে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতিতেই তাঁকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ট্রাম্প তাঁর সরকারি কার্যক্রমে দায়মুক্তি, আর রিপাবলিকান কংগ্রেস তাঁর কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে প্রশ্ন করছে না।

ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ হয়তো মাদুরোর শাসন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু সামরিক অভিযান বেসামরিক প্রাণহানি ও রাজনৈতিক ঐক্যের ঝুঁকি বাড়াবে। ইতিহাস বলে—ইরাক, লিবিয়া কিংবা লাতিন আমেরিকায় সিআইএ–সমর্থিত অভ্যুত্থানগুলো খুব কমই সাফল্য এনেছে। নতুন এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠানে’ হস্তক্ষেপের অভিযোগ আরও ঘনীভূত করবে। ট্রাম্প এখন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকেও চাপে রেখেছেন এবং আর্জেন্টিনার নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন। ব্রাজিলের প্রতিও রয়েছে তাঁর নজর।

এমন হস্তক্ষেপ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অন্য দেশে সরকার বদল ঘটাবে—ঠিক সেই সময়, যখন চীন ও রাশিয়া নিজ নিজ প্রভাববলয় গড়ছে। এতে তাইওয়ান প্রশ্নে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হতে পারে। ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি সরাসরি জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়—জোট, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা মুক্ত বাণিজ্যের তোয়াক্কা না করেই। মাদক প্রবাহ ঠেকানো ভালো উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল আসে প্রধানত মেক্সিকো ও চীন থেকে, ভেনেজুয়েলা থেকে নয়।

তবু মাদুরোকে সরাতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে ভেনেজুয়েলার অভিবাসন কমতে পারে, যা ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লক্ষ্যেও সহায়ক। তাই একে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’-এর পরিপন্থী বলা ভুল হবে—বরং এটি তারই সম্প্রসারণ। তবু ঝুঁকি কম নয়। ট্রাম্প হয়তো ইরাকের মতো দীর্ঘ যুদ্ধ এড়াতে চান, কিন্তু তাঁর এই নীতি দেখায়—তিনি ক্ষমতার সীমা মানতে আগ্রহী নন।

ট্রাম্প প্রায়ই প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যিনি শুল্কনীতি ছাড়াও স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের মাধ্যমে পুয়ের্তো রিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন দখল করেছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনকে অনেকেই জেমস মনরোর সময়কার মতবাদ—‘মনরো ডকট্রিন’-এর আধুনিক সংস্করণ হিসেবে দেখছেন।

এই নতুন ‘মেগা-মনরো ডকট্রিনে’ ইউরোপের জায়গায় এসেছে চীন ও কিছুটা রাশিয়া। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় চীনের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রভাব রুখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি বছর শুরুর দিকে পানামা সফর করে দেশটিকে সতর্ক করেছিলেন, যেন চীনকে পানামা খালে প্রভাব বিস্তার করতে না দেওয়া হয়।

কিউবান অভিবাসীর সন্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও দীর্ঘদিন ধরেই লাতিন আমেরিকার বামপন্থী শাসকদের কট্টর সমালোচক। এখন তাঁর অবস্থান মিলেছে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ আরেক শক্তিশালী নীতিনির্ধারক স্টিফেন মিলারের সঙ্গে। তিনিও অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত।

যদি যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় সফল হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—এটি কি পুরো অঞ্চলের বামপন্থী সরকারগুলোকেও টলিয়ে দেবে? অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এটা ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বৃহত্তর আদর্শিক পুনর্গঠন। তবে চীনা প্রভাব ঠেকানোর অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আসলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে বলেই সমালোচনা উঠছে।

ট্রাম্প সম্প্রতি ব্রাজিলে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। কারণ, দেশটি তাঁর বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানচেষ্টার মামলা করেছে। তিনি আর্জেন্টিনাকে ২০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে শর্ত রেখেছেন—ভোটাররা যেন তাঁর বন্ধু ও ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’—ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের দলকে বেছে নেয়। রয়টার্স জানায়, নির্বাচনে মিলেইয়ের দল ব্যাপক ব্যবধানে জিতেছে।

একই সঙ্গে ট্রাম্প এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলেকে ‘নায়ক’ হিসেবে তুলে ধরছেন, এমনকি অভিবাসীদের পাঠিয়েছেন তাঁর কুখ্যাত জেলে। কলম্বিয়ার লিবারেল নেতা পেত্রোর প্রতিও তাঁর বৈরিতা প্রকাশ্য। সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা মানে তেলসমৃদ্ধ এক দেশ আবার মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত হওয়া—যা ট্রাম্পের বহু উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

ওয়াশিংটনের সঙ্গে বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তা-ই ইঙ্গিত দেয়। গত বছরের বিতর্কিত নির্বাচনে তিনি মাদুরোর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দাবি। সম্প্রতি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া এই নেত্রী স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা যায়। ফক্স নিউজে তিনি বলেন, ‘আমরাই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম, মাদুরোই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই যুদ্ধ থামাচ্ছেন।’

তবে ট্রাম্প যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এসব করছেন, তা বলা কঠিন। কারণ, তিনিই নিজ দেশে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লাতিন আমেরিকা নীতি এখন নতুন করে গণতন্ত্রের সীমারেখা মুছে দিচ্ছে।

সিএনএন অবলম্বনে লিখেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

রোমান্টিসিজম নিয়ে আমাদের যে ভাবনা, সেটাও ভীষণরকম রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিসিজম, বিশেষত রোমান্টিক প্রত্যাশা, যে রোমান্সের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে এটা আমরা সাধারণত ভাবি না। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক প্রত্যাশা কখনো কখনো সম্পর্কের...

২৬ এপ্রিল ২০২২